別墅設計圖的問題,透過圖書和論文來找解法和答案更準確安心。 我們查出實價登入價格、格局平面圖和買賣資訊

別墅設計圖的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦徐明松,黃瑋庭寫的 狂喜與節制:張肇康的建築藝術 和的 漂浮庇所:柯比意改建的混凝土船都 可以從中找到所需的評價。

另外網站樂居:最好用的實價登錄網站也說明:比對到門牌、拆分房車價、排除特殊交易,提供社區實價登錄地圖。

這兩本書分別來自木馬文化 和田園城市所出版 。

國立臺南藝術大學 藝術創作理論研究所博士班 陳泓易、高千惠所指導 林玉婷的 雙重實踐─臺灣集合住宅經驗的藝術形構與再現 (2021),提出別墅設計圖關鍵因素是什麼,來自於集合住宅、感覺結構、創作實踐。

而第二篇論文中原大學 室內設計學系 倪晶瑋所指導 陳膺信的 漫步森林-合輝雲門內接待中心 (2021),提出因為有 內接待中心、綠化、植生牆、木構件的重點而找出了 別墅設計圖的解答。

最後網站現代別墅設計圖39款現代別墅建筑效果圖設計欣賞[組圖] - Sfoy則補充:<img src="https://i1.wp.com/i2.kknews.cc/SIG=61kqdn/ctp-vzntr/1525829436669986q135n6r.jpg" alt=" 現代 農村 別墅 設計效果圖自建房庭院設計,空間設計,居住在 ...

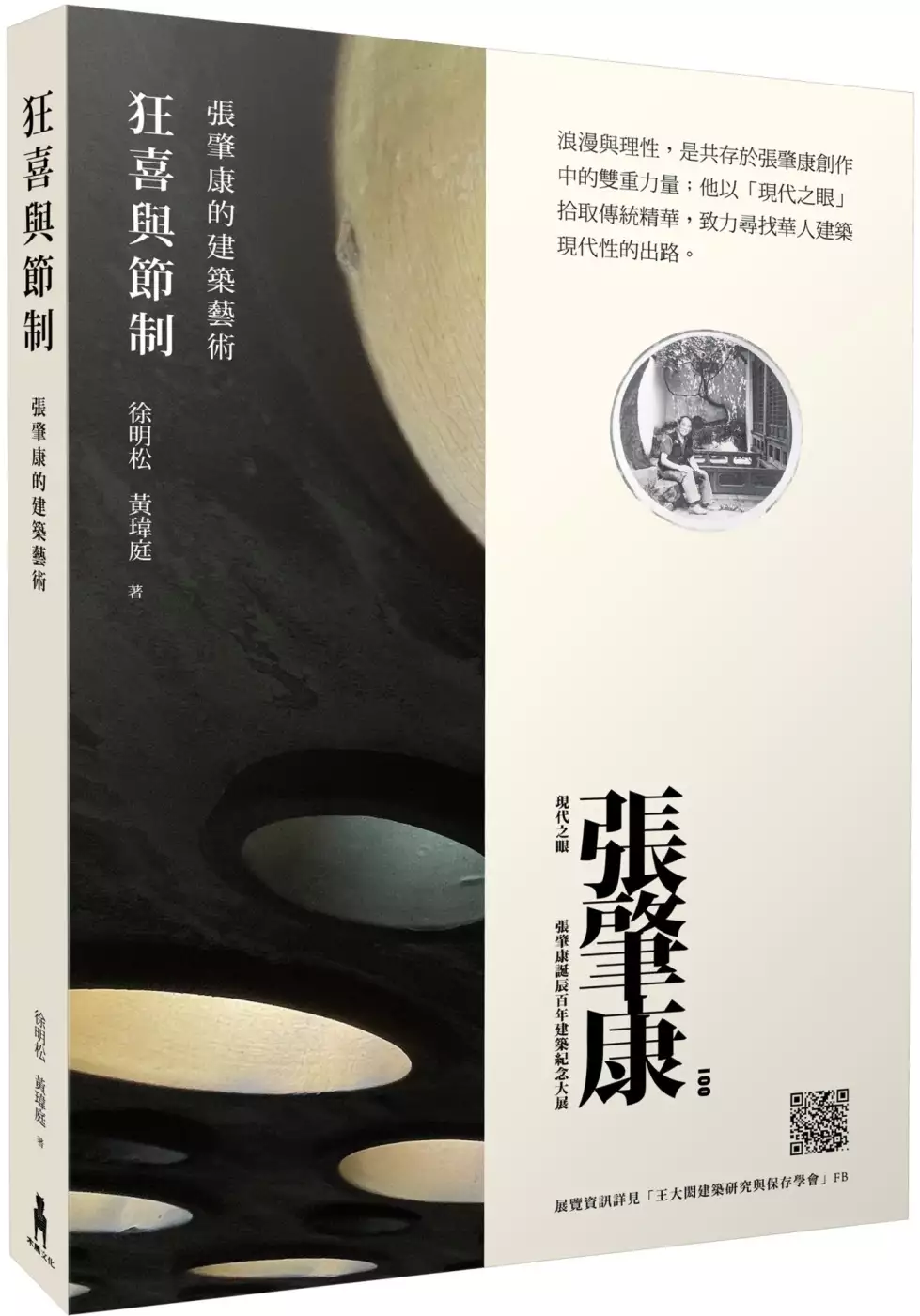

狂喜與節制:張肇康的建築藝術

為了解決別墅設計圖 的問題,作者徐明松,黃瑋庭 這樣論述:

浪漫與理性,是共存於張肇康創作中的雙重力量; 他以「現代之眼」拾取傳統精華, 致力尋找華人建築之現代性的出路。 張肇康是華人建築師中少見畢業自哈佛、師承葛羅培斯的直系弟子, 也是與貝聿銘、陳其寬共同實踐東海大學校園規劃的關鍵推手。 身為兼容包浩斯教誨與華人文化的浪漫主義者, 收放、陰陽的雙重力量,在張肇康畢生創作中皆相伴而生, 有時酒神似的浪漫狂放,有時又理性的自我節制。 張肇康接受包浩斯設計教育的洗禮, 先是在創作、實驗了一系列的「中國現代建築」, 試圖將所學的包浩斯現代性,努力嫁接到華人傳統建築, 而有了東海校園建築、臺大農業陳列館、香港

太平行大樓等佳作; 晚年則以「現代之眼」進行民居的測繪與記錄, 著成《中國:建築之道》一書,既傳達他對現代建築與傳統對話的看法, 也寄寓了他在艱困創作環境中持續找尋出口的浪漫奮戰。 建築學者徐明松歷經數年深入研究、蒐集、探訪,終將張肇康散落香港、美國、中國各地的建築作品梳理清晰,分為「東海時期1954-1959」、「後東海時期1959-1975」以及「沉潛時期」三輯,共二十多件精選作品,深入淺出地介紹張肇康其人其作的發展歷程、職業環境與作品特色。由此,可清楚看見一條脈絡的成形:張肇康試圖將他所學到的包浩斯現代性,努力嫁接到華人傳統的木構建築,創作、實驗一系列的「中國現代建築

」,而後更以「現代之眼」進行民居的測繪與記錄。讀者不只能認識個別作品,也可以更有系統性地理解作品在時代中所象徵的意義。 本書不僅是一本透過作品來述說的建築師傳記,也不單純是一部經典現代建築指南,徐明松亦想透過張肇康一代的建築師生命,探討建築師與社會相容的可能性與困厄處──為何頂著顯赫文憑與歷練、年方43歲的張肇康,就已完成此生最好的作品?之後僅能透過民居的研究,作為在這種充滿磨難的創作環境裡唯一的救贖與出口?一如王大閎晚年提筆寫起小說,陳其寬拿起顏料揮灑。作者拋出提問,勾畫巨匠身影,只希望能讓來者可以站在他們的肩膀上,看得更廣、更遠。 本書特色 1. 首部以作品為經、以年代

為緯,勾勒出張肇康的創作生命、思想與人生的建築傳記。 2. 深入扼要的東海大學建築賞析指南,收錄珍貴的創建初期舊照與各式建築設計圖紙。 3. 透過解說導讀、建築地圖、建築師作品年表,帶領讀者認識五、六○年代台灣現代建築的設計脈絡。

別墅設計圖進入發燒排行的影片

簡易蓋別墅

看了一位學生草稿設計圖~

小編對Minecraft建設房子很有創意與興趣,於是把這位學生設計草稿嘗試做出來看看!

音樂來源:Two Steps From Hell - Blackheart

相關文章:http://iambigwei.blogspot.com/2013/10/blog-post.html

雙重實踐─臺灣集合住宅經驗的藝術形構與再現

為了解決別墅設計圖 的問題,作者林玉婷 這樣論述:

本論文以臺灣集合住宅居住者身份出發,藉由創作者身份將居住經驗中的感受,透由作品轉化為共通共感的常情。並在研究者身份中以住宅研究為參照,回溯臺灣戰後住宅發展路徑,回看身旁住宅景觀從何而來。透過「居住者/創作者/研究者」身份交錯,從而擴大個人創作感知與實踐範圍,展開對於臺灣集合住宅經驗的形構與再現。不僅僅將集合住宅視為批次建造、結構相連的「建築結構」,也是由整體社會共有的集體居住經驗所匯聚而成的「感覺結構」。它是實體建築空間,也是位在在歷史脈絡與社會發展之中、個人經驗感知與想像感受之間的聯通管道。而其「標準化」空間特質,更是一種衡量差異的「標準」,從中我們可以知道彼此如何類似,但又保有自己的不同

。而為了能描述這種動態的、特殊的空間關係,在論文中將集合住宅區分為「家、(home)、房子(house)、住宅體系(housing)」三層複合含義。並藉由藝術實踐觀點下的「重新安置(rehousing)」提供出一個靈活的框架,形成多方討論,從中提出特殊的問句結構向現實探問。因此在論文中從「販厝透天」、「眷村」、「公寓」三種臺灣集合住宅切入,展開相對應的個人創作實踐案例討論。包含2009年迄今的「蛋糕房子」系列作品、2016年「柔軟而塌陷的記憶_蛋糕房子工作坊」、2017年《無名小路,落成誌喜》個展,以及2019年的《理想房屋》創作計畫,提供臺灣戰後住宅研的不同觀察視角。

漂浮庇所:柯比意改建的混凝土船

為了解決別墅設計圖 的問題,作者 這樣論述:

水上庇護所的奇蹟.建築大師柯比意的漂浮建築 2020年浮出水面、重返塞納河,百年經典的修復之路 法國建築大師柯比意(Le Corbusier)在1920年代末期的事業起步階段,受託將停泊於塞納河的運煤船改建為庇護所,收容戰爭難民和經濟難民──在冬天爲街友提供熱水清潔,免於躲在橋下挨餓受凍,夏天則成為兒童夏令營的住宿點。這艘混凝土製的「漂浮庇所」(Asile Flottant),從此成為柯比意眾多作品中最為獨特的存在。 「船」的意象是柯比意貫徹多年的主題之一,最終成為其住宅作品的隱喻。他在漂浮庇所設計了支柱、屋頂和水平連續帶窗,實現了現代建築理想的內部空間,這些圓形支柱與經典住宅

作品「薩伏伊別墅」產生了連結──漂浮庇所可說是一艘成為建築的船。 時至今日,漂浮庇所仍在塞納河上。十年前,本書編者遠藤秀平建築師在假設工程的國際競圖案中勝出,計畫以波形鋼版包覆這艘船,可惜最終並未實現,但也因此開啟日本與法國的建築合作。2018年,塞納河水位異常升高,使船體部分沉沒;在水位下降後,船體於2020年浮出水面,目前正計畫修復至柯比意當初設計的原始模樣。本書收錄了珍貴的設計圖面原稿,以及當年在沙龍促成合作的生動故事,透過多位日本建築師的觀點,我們得以從不同面向理解柯比意的設計初衷,以及在那個獨特年代的蛻變歷程。

漫步森林-合輝雲門內接待中心

為了解決別墅設計圖 的問題,作者陳膺信 這樣論述:

摘 要台灣房屋銷售分為預售與現有成屋銷售模式,現有銷售又在細分新成屋與中古屋,其銷售手法不盡相同,在特殊的銷售結構下,無論是預售屋或新成屋,接待中心與樣品屋或實品屋成為購屋者第一接觸的空間。接待中心外觀及內部空間風格規畫,與各項機能的設計手法在在影響參觀者的感受與商業銷售節奏。如何傳達建商與平衡房屋代銷需求進而提升銷售內涵,接待中心成為很重要的臨時性洽談空間。本設計論文以桃園合輝雲門建案接待中心為例,設計發想為延續建築設計以退縮綠化公園為生活中心,傳達居住安全外重視綠化與自然共存的空間精神,將戶外與室內空間緊密結合,有別於一般大型戶外接待中心習慣採用的大型量體,改造現有空間轉換成臨時性接待空

間,研擬落實銷售價值之方案具體結論為:1)房屋銷售接中心除基本接待、銷售功能之外,傳達建築理念與空間氛圍塑造;2)接待中心表達綠色環保概念的延續與呈現; 3)協助廣告代銷進行銷售程序。後續研究建議,可藉由此設計平面配置上,滿足展示、洽談、會議等機能外,延續建築設計理念與精神整體空間領域。關鍵字:內接待中心;綠化;植生牆;木構件;合輝雲門。

別墅設計圖的網路口碑排行榜

-

#1.香奈兒2022春季限量彩妝,從眼影、修容到指彩都是滿滿的南 ...

2022 年香奈兒春季限量彩妝系列以 La Pausa 法式別墅的傳奇魅力為靈感。香奈兒女士鍾愛的明亮採光,更成為香奈兒彩妝創意工作室的設計主軸。 於 www.mingweekly.com -

#2.新农村别墅网

新农村别墅网助力美丽乡村建设,致力打造简洁舒适、绿色清新、优雅别致的乡村住房。网站包含各类房屋设计图、效果图等别墅图纸,为您起房子造小别墅提供参考和施工 ... 於 www.xncbs.com -

#3.樂居:最好用的實價登錄網站

比對到門牌、拆分房車價、排除特殊交易,提供社區實價登錄地圖。 於 www.leju.com.tw -

#4.現代別墅設計圖39款現代別墅建筑效果圖設計欣賞[組圖] - Sfoy

<img src="https://i1.wp.com/i2.kknews.cc/SIG=61kqdn/ctp-vzntr/1525829436669986q135n6r.jpg" alt=" 現代 農村 別墅 設計效果圖自建房庭院設計,空間設計,居住在 ... 於 www.lacommandebessau.co -

#5.弧與線的交織,細細品味現代透天宅內獨特表情 - HiNet生活誌

實用機能完勝的第2間透天別墅! 屋主興趣X風水X收納一次搞定! 2021 下半年室內設計10 大美圖排名,堪稱最完美改造的老屋 ... 於 times.hinet.net -

#7.4套農村三層別墅設計圖由你選,讓你蓋房無憂!效果圖+平面圖

本別墅設計圖紙採用了有沒有帶車庫三層22萬左右豪華新農村設計圖的布局,平面功能分區明確,布置合理;立面造型樸素大方,色彩清新淡雅,具有濃郁的 ... 於 kknews.cc -

#8.獨棟別墅平面圖 - 工商筆記本

这是一套四层独栋双拼带露台别墅户型图(建筑+水电+效果),建筑占地14×14,别墅... 建筑:图纸目录、设计说明、材料做法表、一层平面图、门窗表、二层平面图、三层 ... 於 notebz.com -

#9.現代別墅設計圖,外觀設計絕對美

現代別墅設計圖,外觀設計絕對美 ... 無論是住在鄉下還是在鄉下,一個家庭能否順風順水地生活,真的需要靠一所好的房子來維持,尤其是在鄉下,房子的意義對 ... 於 www.gushiciku.cn -

#10.别墅设计平面图室内设计图片大全 - 设计本

设计 本为您提供别墅设计平面图装修效果图,包括别墅设计平面图装修图片、别墅设计平面图室内设计图等,看别墅设计平面图装修设计图片就到设计本。 於 www.shejiben.com -

#11.最新别墅装修效果图欣赏_太平洋家居网图库

太平洋家居网图库为您精选2021最新别墅装修效果图大全,别墅装修设计图片,成套的别墅装饰案例、样板间效果图,为您的房子装修带来精采绝伦的参考灵感。 於 photo.pchouse.com.cn -

#12.【TV】自地自建金字塔頂端招待住宅別墅-設計家Searchome

翁嘉鴻設計師以獨到設計哲思、美學品味,不僅締造5 房3 廳多重格局,更容納智慧酒窖、文藝空間、空中花園等精彩設計,成就令一家讚不絕口的奢華度假豪宅。 於 www.searchome.net -

#13.經典小別墅設計與施工圖集附視頻別墅設計書CAD施工圖紙教程 ...

本書依托知名自建房平臺——住宅公園,從千余套圖紙中精心遴選了42套廣受業主喜愛的熱門小別墅設計案例,分為現代、中式、歐式三種接受度高的建筑風格, ... 於 www.ruten.com.tw -

#14.别墅设计图_房屋设计图_农村小别墅设计图纸及效果图大全-宇 ...

宇鸿建筑设计公司为全国提供农村自建房屋设计图,农村别墅设计图纸及效果图片大全,包含平面图,施工图、户型图、外观图等全套图纸,我们的服务有:农村小别墅设计图, ... 於 www.yhtu.com -

#15.經典小別墅設計與施工圖集 - 博客來

本書依託知名自建房平臺——住宅公園,從千餘套圖紙中精心遴選了42套廣受業主喜愛的熱門小別墅設計案例,分為現代、中式、歐式三種接受度高的建築風格,通過效果圖、平面圖、 ... 於 www.books.com.tw -

#16.地圖找屋 - 591售屋

591房屋交易網-提供全台灣網路租屋、售屋、新建案、頂讓、搬家/設計、居家/家具廣告刊登,電視廣告強力曝光,每天50萬人上591找屋。免費提供地圖找屋、租售行情、房屋 ... 於 sale.591.com.tw -

#17.【自地自建夢想宅】104坪透天清水模別墅設計 - B-Studio

2 完成設計圖面. 因此案座落在巷道,建築師特意設計三面採光的方位,對應日照和景觀,建築建材原本採屋 ... 於 www.b-studio.com.tw -

#18.高清装饰图案psd_千库网(图片编号11914169) - 别墅房子

千库网为你提供别墅房子图片素材免费下载,你关心的图片有,下载免抠PNG素材就来千库网,图片版权认准千库网图片素材编号11914169! 於 588ku.com -

#19.「农村别墅设计图」服务案例 - 猪八戒

看农村别墅设计图服务案例,农村别墅设计图成功案例,农村别墅设计图优秀案例,尽在猪八戒网,猪八戒网农村别墅设计图案例展示频道,汇聚30+行业(如餐饮、地产、金融、 ... 於 www.zbj.com -

#20.2021年十套最新农村自建房别墅设计图拿了过节回老家盖房去

您也可以对这些户型提出意见,大家评论最实用的一套,我们会将户型根据大家意见调整,细化,并配上3d效果图,立面图及平面图。 10套新农村自建房别墅设计 ... 於 zhuanlan.zhihu.com -

#21.二层别墅设计图__派睿别墅设计 - 农村建房

派睿建筑设计,甲级设计院基础上创立,专注做农村二层房屋设计图,100多位一级设计师,二层别墅设计图30000多例,客户好评率100%,获得众多锦旗致谢,百年好房, ... 於 www.prsjw.com -

#22.创造与魔法褐蓝别墅设计图褐蓝别墅平面设计图纸 - 4399游戏资讯

在创造与魔法中可以自己设计建筑,今天小编为大家带来创造与魔法褐蓝别墅图纸,创造与魔法建筑设计图与外观效果,想知道如何设计建造褐蓝别墅吗? 於 news.4399.com -

#23.280㎡頂樓躍層住宅,有品位、有調性的高品質家居空間! - 熱訊網

家裝室內設計,每日搜集分享國內外最前沿的家裝設計、施工、建材等內容, ... 一層平面戶型圖 280㎡頂樓躍層住宅,有品位、有調性的高品質. 於 iinews.today -

#24.2款二三層漂亮實用的農村別墅設計圖,戶型一60萬,二35萬!

現在農村建房已經不像過去那麼隨意的,以前的房子都是方方正正,沒有什麼設計感,施工上也沒什麼難度,現在人們的腰包鼓了,家家戶戶都在考慮如何建造 ... 於 mttmp.com -

#25.农村小别墅设计图纸及效果图大全 - 个人房源

别墅设计图纸及效果图大全(别墅图片大全)提供2018年(2019)新款农村自建房屋设计图,乡村小别墅设计图,带外观效果图,含独栋别墅设计、联排别墅设计、双拼别墅设计等 ... 於 www.qianzhaoq.com -

#26.梁朝偉不像59歲4億豪宅內部曝光 - MSN

圖/梁朝偉IG). 事實上,據港媒報導,該豪宅是劉嘉玲以1億人民幣(約4.3億台幣)購入,由好友、電影美術設計大師張叔平操刀裝潢,位在上海黃浦江畔。 於 www.msn.com -

#27.二層別墅設計圖紙及效果圖_農村二層別墅圖片大全-別墅… - RJHI

別墅設計 圖紙及效果圖大全_小別墅圖片大全別墅設計圖紙及效果圖大全收集了大量精選2018年及2019年最新別墅設計圖紙及效果圖大全,自建房樓房設計圖,小洋樓小別墅圖片 ... 於 www.liad211.co -

#28.梁朝偉平安夜晒聖誕樹劉嘉玲上海豪宅曝光| 大紀元

從梁朝偉平安夜晒出的照片中可見,他身後有樓梯通往上層,相信是複式設計的獨立別墅。報導指,該別墅由《花樣年華》電影美術師張叔平設計,風格古典 ... 於 www.epochtimes.com -

#29.二层别墅图纸及图片大全 - 农村自建房屋设计图

二层别墅图片大全提供2020年(2021)新款农村二层小别墅设计图和二层半别墅设计图,带外观效果图(楼房实景图),含两层楼房设计图,二层简单别墅图,欧式别墅图等多种样式, ... 於 www.tuzhi8.cn -

#30.農村建房圖紙設計圖分享

農村建房圖紙設計圖分享,別墅房屋住宅設計機構. 於 www.adoniaclinic.com -

#31.mc房子建筑別墅 - Dr Shui

5/36. 柱子左右都放石磚不過這次只放4格高就行了. 我的世界房子設計圖-百度經驗– Baidu, 2018/9/2. 如何在《我的世界》 ... 於 www.drshui.me -

#32.別墅設計圖下載現代別墅戶型圖 - 趣讀

模里西斯立鼎世旗下純別墅酒店Maradiva|春節特惠! 3層樓別墅設計圖紙豪華大型別墅設計圖. 於 ifun01.com -

#33.飯店逃生門變往生門?超驚悚電梯曝光網看傻:下一站天堂- 生活

一名網友在臉書爆料公社貼出這張電梯口的照片,電梯顯示停在四樓,電梯口前是一個大洞,要從另一個方向走才是通往逃生門的階梯,這個設計不僅讓飯店 ... 於 www.chinatimes.com -

#34.梁朝偉居家照不像59歲4.3億豪宅內部曝光| 姊妹淘話題

... 往上層,疑似是獨棟別墅,寬敞的空間打著溫暖黃光,簡約中不失奢華感。 ... 購入,由好友、電影美術設計大師張叔平操刀裝潢,位在上海黃浦江畔。 於 www.nownews.com -

#35.别墅大师: 农村别墅设计图纸及效果图大全_农村自建房设计图

别墅 大师提供农村别墅设计图纸及效果图大全、农村自建房设计图、别墅图片大全,有新中式、欧式、简欧、现代等多种风格,有一层、二层、两层半、三层、四层等。 於 www.bieshu.com -

#36.基隆市稀有三層透天別墅社區海洋森林環繞20分鐘到內湖買屋 ...

近北市東區卻能遠離喧囂,享有大自然美景的別墅小鎮,沿著國道一號接台62線 ... 建築結構權威設計耐震工程,多重名選共同打造「僑家大院」精品級別墅 ... 於 www.storm.mg -

#37.巫錫琪建築師事務所 - 104人力銀行

我們擅長規劃設計兼具質感及實用性的居住空間,業務涵蓋建築、景觀、室內等範圍。累積許多不同風格的作品;為固定的住宅格局注入多元化的生命力。歡迎嫻熟建築圖面及 ... 於 www.104.com.tw -

#38.2022香奈兒彩妝搶先看! LA PAUSA春季限量彩妝系列浪漫來襲

La Pausa 法式別墅的明亮採光,別墅四周樸實自然的大地色彩以及穿透建築的暖陽光線, ... Dior經典New Look千鳥格紋穿上彩妝,黑白織紋設計不輸精品包 ... 於 www.bella.tw -

#40.一层别墅设计图

农村一层小别墅设计图纸及效果图大全(一层别墅图片大全)提供2018年农村一层房屋设计图和平房设计图,全套设计方案(平面户型图+效果图+建筑施工图+结构施工图+水电 ... 於 www.on15.cn -

#41.農村房屋設計圖_漂亮實用的一層別墅設計圖 - ITW01

原標題:農村房屋設計圖漂亮實用的一層別墅設計圖圖紙屬性層數:一層結構形式:磚混結構主體造價:16-20萬開間:15米進深:11.4米佔地面積:177.39 ... 於 itw01.com -

#42.獨棟別墅設計圖紙-新人首單立減十元 - 淘寶

定製小別墅設計新農村自建房鄉村建築結構施工一二三層半房屋圖紙. ¥. 100. 已售1848件. 1500+評價. 別墅設計圖紙二層三層現代風格農村自建房鄉村房屋建築施工效果圖. 於 world.taobao.com -

#43.天天图纸网- 别墅设计、自建房设计图纸下载

农村别墅设计图,今年最新款现代、欧式、中式多种风格别墅效果图、户型图及施工图纸CAD图纸下载,一层、二层、三层、双拼、联排别墅图纸大全应有尽有。 於 www.qibieshu.com -

#44.現代風的農村別墅圖,2021剛剛出爐的設計款,收藏後回家建吧

現代風別墅近幾年受大家喜愛,不同於歐式別墅和中式別墅,現代別墅的特點是簡約、樸素,但又不失美感,建一棟不失品味,可謂是時尚潮流的象徵,在農村眾多別墅中顯得獨 ... 於 inf.news -

#45.別墅空間設計 - 第 6 頁 - Google 圖書結果

圖 1-4 2.現代別墅設計的發展西方別墅在早期發展階段,主要以度假功能為主,延續至現代逐漸衍生出兩種物業形式“V ill a”和“House”。“Villa”保持著別墅最純粹的血統, ... 於 books.google.com.tw -

#47.別墅設計圖紙及效果圖大全 - ymuiyfgtf的部落格

商品編號:DVX101-6商品名稱:別墅設計圖紙及效果圖大全所屬類別:設計素材圖庫系列類別系列1:家裝.建築.園林.動畫設計素材類別系列2:園林景觀商品關鍵字:別墅設計圖紙及 ... 於 jky54576.pixnet.net -

#48.資本市場觀察--經濟·科技--人民網

她免費收入了一套S級半海景別墅,還有一套B級山村小屋。11月24日,這套S級半海景 ... 反對聲音則認為,NFT與元宇宙的突然走紅,背后很可能是一些媒體與幣圈精心設計的 ... 於 finance.people.com.cn -

#49.别墅设计图纸及效果图大全-别墅设计图纸免费下载-免费别墅 ...

最新版别墅设计图纸及效果图大全,别墅设计图纸免费下载,别墅图片大全,包括上千套别墅设计图、别墅平面图、别墅户型图、别墅效果图及农村房屋设计图在线下载。 於 www.100n.cc -

#50.日式別墅設計圖集 - 中文百科知識

名稱:日式別墅設計圖集 · 作者:樂嘉龍 · 類別:參考書 · 語種:簡體中文 · ISBN:9787801595997 · 出版社:中國建材工業出版社 · 頁數:147 · 出版時間:2004年4月1日 ... 於 www.easyatm.com.tw -

#51.【买一送一】现代爆款三层现代别墅设计图- 住宅在线

此户型2019三层现代小别墅设计图,谁说平顶房屋设计老土死板,那是还没见过这款风骚的别墅效果图吧。这款农村三层自建别墅为砖混结构,造价经济实惠, ... 於 www.zhuzhai.com -

#52.別墅設計圖紙效果圖 - 阿里巴巴商務搜索

阿里巴巴為您找到64條別墅設計圖紙效果圖產品的詳細參數,實時報價,價格行情,優質批發/供應等信息。 於 tw.1688.com -

#53.別墅設計總平面圖兩層別墅外觀設計 - 雪花新闻

別墅設計 總平面圖兩層別墅外觀設計. 雪花新聞 2018-06-02 08:15. 別墅設計總平面圖兩層別墅外觀設計. 相關文章. 為你推薦 ... 於 www.xuehua.us -

#54.別墅設計-台中單元二!實現你的夢想家園

現代別墅風格深受都市人群和年輕一代的喜愛,其以簡勝繁的特點摒棄傳統的陳俗與浮華,以一種更高層次的創作境界,達到以人為本,現在建商礙於建蔽率的規範,在別墅設計 ... 於 yuyentw.com -

#55.農村二層別墅設計圖,哪個角度都能吸引你的眼球 - 搜資訊

而且大部分人在城裡賺了錢,所以也都會選擇回到農村老家建房子和家人住在一起。今天就給大家分享三款農村二層別墅設計圖,二層戶型非常適合農村建造,造價也不高。 於 www.xoer.cc -

#56.自建别墅网-房屋设计图-别墅设计图-乡村别墅设计图-农村自建 ...

自建别墅网专业为自建别墅人士提供房屋设计图、别墅设计图纸、房屋施工图纸、私人房屋设计等,图纸按套出售,货到付款。 於 www.zijianbieshu.com -

#57.比爾蓋茲也愛輕井澤!佔地6500 坪私人別墅曝光

建築採封閉式設計,加上周邊樹林的遮蔽,隱密性極高。 比爾蓋茲輕井澤別墅曝光。(圖取自Twitter @JIYUKENKYU_jp). 比爾蓋茲 ... 於 www.cool-style.com.tw -

#58.優選小別墅設計與施工圖集農村自建房建筑結構戶型室內裝飾裝修

... 书名优选小别墅设计与施工图集;作者理想宅;定价68.00;开本16开;是否是套装否;出版社名称化学工业出版社購買優選小別墅設計與施工圖集農村自建房建筑結構戶型 ... 於 shopee.tw -

#59.約690 萬台幣完工,含設計圖的50 坪傳統住宅 - Homify

你嚮往住在風景如畫,一開門就可以望見美麗田園風光,被無盡綠意包圍的夢幻別墅嗎? ARCHON+ PROJEKTY DOMÓW 工作室發揮他們的專長,為你實現了這個夢想! 於 www.homify.tw -

#60.【二层别墅设计图纸及效果图】_二层别墅图片大全_农村两层别墅 ...

二层别墅图片大全提供2020年(2021)新款农村二层小别墅设计图和二层半别墅设计图,带外观效果图(楼房实景图),含两层楼房设计图,二层简单别墅图,欧式别墅图等多种样式, ... 於 tuzhizhijia.com -

#61.大家房屋

台北買屋、台北買房、租屋、賣屋、買屋,歡迎大家來大家為您解決房屋買賣各項需求!台北買屋、台北買房子、租房子、房貸試算、成交行情、設計裝潢、裝修、搬家清潔、 ... 於 www.great-home.com.tw -

#62.农村自建房设计图-房屋设计图-别墅图纸设计图-2020农村新款 ...

安筑建筑(别墅图片大全)提供2020年(2019)新款农村自建房设计图,乡村小别墅设计图,带外观效果图,含独栋别墅设计、联排别墅设计、双拼别墅设计等多种样式,有中式, ... 於 www.hnazjz.com -

#63.2021年新款精品二层新中式别墅设计图纸房屋设计图纸喜天下 ...

2021年新款精品二层新中式别墅设计图纸房屋设计图纸喜天下建筑设计. ·图纸编号:290. ·开间:11.7米. ·主体造价:22万. ·进深:10米. ·房屋风格:新中式. ·销量:388. 於 www.xigf.cn -

#64.花蓮市~美崙~樸梗居獨棟大地坪電梯別墅 - 永慶房屋

花蓮縣花蓮市球崙一路房屋,買屋推薦:花蓮市~美崙~樸梗居獨棟大地坪電梯別墅坐落於美崙文教區屋況佳寬敞大器座落住宅區周遭環境安靜遠離喧囂的城市空間舒適樓層設計 ... 於 buy.yungching.com.tw -

#65.【3d模型免费下载】打造一流的3dmax模型库_3D溜溜网3d66 ...

马良中国免费、优质3d室内设计学习网 · 模型转版本专业高效, 简单易用 ... 现代复式客厅 设计是空 设计是空 ... 现代独栋别墅 瓦力 瓦力. 中式古建 ?缘来如此 ? 於 www.3d66.com -

#66.易遊網票選台灣最美飯店花蓮4家入選 - 更生日報

圖:「花蓮理想大地渡假飯店」饒富威尼斯式悠閒風情。 ... 國內首座結合星級觀光飯店、格蘭別墅、親子別墅、溫泉黃金湯/金色水樂園,並與國際知名Spa ... 於 www.ksnews.com.tw -

#67.兩層現代風格別墅設計圖12.6x10米,真漂亮

今天推薦三款11×12米農村自建房設計圖,好看又實用的戶型,對於我們在農村住的人來說,再合適不過了,外觀好看,室內的布局也非常符合農村人的生活習慣, ... 於 ppfocus.com -

#68.二層帶車庫農村別墅設計圖,(平面圖效果圖) - Toments 找話題

想要以上別墅全套施工圖紙還是想要根據您的地基及要求來定製設計獨一無二的個性化別墅大宅?關注微信公眾號:農村小別墅設計(deanbbs) ,全套圖紙包含完整效果圖預覽,房屋 ... 於 toments.com -

#69.富豪必選三層別墅設計圖,576㎡古風自建房 - ZH中文网

在農村建房,大家一般選擇怎樣外觀的別墅?相信很多朋友都會選擇歐式或者簡單的田園風格,今天介紹的這套就有些不一樣,中式古風設計,雖然建造後的 ... 於 zhdate.com -

#70.宜蘭水田中央蓋別墅? 內行人:不要問,很可怕 - 聯合報

自從雪隧開通後,許多台北人喜歡到宜蘭遊玩,當地也逐漸興起民宿、房產業等。一名網友提問,為何宜蘭有一棟透天厝在水田中央,並貼上照片,引起內行人 ... 於 udn.com -

#71.别墅设计图纸及效果图大全_别墅图片大全_农村房屋设计图-卖 ...

别墅设计图纸及效果图大全,别墅图片大全,包括上千套二层、二层半、三层、三层半、四层农村自建别墅设计图、别墅平面图、别墅户型图、别墅效果图及农村房屋设计图供您 ... 於 www.1998n.com -

#72.干欄式建築- 维基百科,自由的百科全书

也有其他保持永凍土不溶化的方法,但把房子設計成在干欄式建築的樣式,是最有效的方法之一。 馬爾地夫[编辑]. 在馬爾地夫,用作水上別墅的干 ... 於 zh.wikipedia.org -

#73.輕鋼別墅房是怎麼建造成的?包含哪些步驟?3個步驟要清楚

關於輕鋼別墅房屋是怎樣建成的?其實可能大部分朋友看到的只是它的建造的過程。可是一套房屋的建造,應該從前期的設計,材料的選購,後期的施工來完成 ... 於 newskks.com -

#74.走進依山傍水的詩畫仙境,在百坪別墅重逢《富春山居圖》的 ...

編輯黃紹婷|圖片提供安藤國際裝修工程有限公司. 小編帶你看好宅. 近百坪的透天別墅,周圍環繞著依山傍水的自然幽靜,設計師援引中國傳世名畫《富春 ... 於 tw.news.yahoo.com -

#75.二层别墅设计图

别墅设计图纸及效果图大全(别墅图片大全)提供2020年新款农村自建房屋设计图,乡村小别墅设计图,带外观效果图,含独栋别墅设计、联排别墅设计、双拼别墅设计等多种 ... 於 www.jianfangshuo.com -

#76.100套乡村别墅图片大全 - 农村自建房设计图

100套乡村别墅图片大全,精选了100套乡村风格的别墅图片大全,其中包含有一层乡村别墅、二层乡村别墅、三层乡村别墅等,图纸内均含有建筑图、结构图、水电图及效果图。 於 www.51gaifang.com -

#77.别墅图纸超市|别墅设计图纸|农村房屋设计图|农村自建房|别墅 ...

别墅 图纸超市,致力于为广大客户提供别墅设计图纸,别墅施工图,农村自建房,农村房屋设计图,新农村别墅,农村别墅设计,别墅设计图纸及效果图大全. 於 www.bstzcs.com -

#78.康橋美國國際學校學區,稀有林口電梯透天別墅開箱 - 新浪部落

新浪部落,個人部落,部落格,新建案,新成屋,室內設計,裝潢開箱分享部落格. 於 blog.sina.com.tw -

#79.LIFE・經典/Airbnb公布2022年8大居家設計趨勢摩登極簡已退燒

△Airbnb公布2022年8大居家設計趨勢,極簡設計的熱門度已稍降,取而代之是更加凸顯個人風格與喜好的空間設計。(圖/Airbnb提供,以下同). 於 fashion.ettoday.net -

#80.别墅设计图纸及效果图大全_别墅图片大全_农村房屋设计图_e ...

别墅设计图纸及效果图大全(别墅图片大全)包括上千套农村自建别墅设计图、别墅平面图、别墅户型图、别墅外观效果图及农村房屋设计图,含独栋别墅、双拼别墅、欧式别墅、 ... 於 www.ebieshu.com -

#81.別墅設計圖:世界著名建築師別墅設計作品賞析 - 愛我窩

導語:導讀:正所謂奇兵奪寶,奇而不怪,棋高一著才更能引人入勝!國外著名建築設計師別墅設計作品. 於 www.imynest.com -

#82.高端别墅设计图纸 - 别墅图纸_别墅自建房设计图纸大全

美墅建筑别墅图纸设计大全:农村别墅图纸设计,别墅图纸,新农村别墅风格设计图纸和别墅图纸设计造价,乡村自建房别墅图纸效果图定做设计费用. 於 www.meishujianzhu.com -

#83.别墅设计图纸及效果图大全_房屋设计图_农村自建房设计图_高 ...

别墅设计 图纸及效果图大全,农村自建房设计图,包括上千套二层、二层半、三层、三层半、四层房屋设计图、别墅平面图、别墅户型图、及别墅效果图供您下载,让您住上高端 ... 於 2003n.com -

#84.农村自建房设计图-别墅全套施工图纸带效果图-建房圈

建房圈专注于农村自建房屋别墅设计,[甲级设计院]设计实力服务客户上万家客户,获得业主的信赖,为业主提供农村自建房设计图,农村自建别墅设计图纸及效果图大全,建房 ... 於 www.jianfang8.com -

#85.别墅工场: 农村自建房设计图_别墅设计图纸及效果图大全_别墅 ...

别墅工场专注农村自建房设计图、别墅设计图纸及效果图大全、别墅外观图片等,有欧式、中式、美式、现代等多种风格,分为一层、二层、三层、四层等别墅设计图,年均服务超2 ... 於 www.bieshugc.com -

#86.東山商圈.葳格中學.74快速.台中銀行.軍功商圈TB02139218

※以上之照片若係外觀,街景或其他非室內照片者,為該物件之環境介紹。 ... 週邊環境. 附近2km機能找一找. 於 www.twhg.com.tw -

#87.多款二層別墅設計圖及設計說明分享,讓你一次看個够!

第三款別墅設計說明:採用的是新中式的設計,屬於二層斜屋面結構的住宅。 第四款別墅設計說明:這是造價比較低 ... 於 www.laoziliao.net -

#88.10款農村一樓別墅設計圖,都很適合做養老房 - 今天頭條

但這種情況近兩年又有所改變,建一層平房的越來越多了起來,建個現代別墅樣式的一層小平房,配上庭院,妥妥的花園洋房,既美觀又實用,而且很溫馨,正好 ... 於 twgreatdaily.com -

#89.別墅設計圖 - 台灣公司行號

二层别墅图片大全提供2018年(2019)新款农村二层小别墅设计图和二层半别墅设计图,带外观效果图(楼房实景图),含两层楼房设计图,二层简单别墅图,欧式别墅图等多 . 於 zhaotwcom.com -

#91.農村9米進深別墅設計圖,經濟二層設計,平面圖+效果圖分享!

農村別墅建造層出不窮,而農村蓋房的大小和豪華程度基於農村宅地基以及手頭的資金,如果宅地基本就只有這麼大,沒有辦法往大了弄。 於 zi.media -

#92.富霖映樂東海中科商圈純住宅 - 地產天下

廚房部分採一字型設計,配有櫻花三機。 「富霖映樂」由成立超過17年的富霖開發興建,富霖建設以興建透天別墅起家,隨著家庭人口、時代演變,近年逐步 ... 於 estate.ltn.com.tw -

#93.最新款二層別墅設計圖,大氣又實用

最新款二層別墅設計圖,大氣又實用,第二款還帶車庫設計. 2021年11月26日16:05 HKT. 在一年中最適合建房子的季節就是春季了,所謂一年之計在於春,最適合開工動土的 ... 於 min.news -

#94.信義房屋: 最完整買賣房屋物件資訊、實價登錄、成交行情 ...

提供全台灣買屋、租屋、售屋等房屋、不動產、房地產仲介物件資訊以及設計裝潢、房訊知識、實價登錄與成交行情第一手消息!結合個人化買屋需求檢測服務與多樣化搜尋功能 ... 於 www.sinyi.com.tw -

#95.3套三層別墅大戶型,有效果圖和平面圖,過完年就建 - 壹讀

今天小編就給大家找來了三款農村自建房三層實景圖,戶型好且能住下家裡人,偶爾來個客人也夠住。 別墅圖紙 ... 於 read01.com -

#96.八德電梯別墅渡假村超舒適、8衛浴開窗、無障礙 - 好房網

好住宅如渡假村. 溫馨住家合家歡. 親朋好友聚一堂. 三代同堂合家歡. 獨棟電梯大別墅. 氣派外觀5套房. 前院可停三部車. 頂級建村自地建. 樸實精緻美裝潢. 於 buy.housefun.com.tw