世界衛生組織憂鬱症2022的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦林慶順寫的 健康謠言與它們的產地:頂尖國際期刊評審追查50個醫學迷思 和傑佛瑞‧布蘭德的 功能醫學聖經:全面戰勝慢性病都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自一心文化 和天下生活所出版 。

國立中正大學 法律系研究所 高文琦、江嘉琪所指導 鄭芸的 以風險原則論防疫管制措施 (2021),提出世界衛生組織憂鬱症2022關鍵因素是什麼,來自於風險社會、風險原則、風險規制、防疫行政。

而第二篇論文南華大學 自然生物科技學系自然療癒碩士班 陳秋媛所指導 蘇鈺斯的 Covid-19 疫情期間遠距頌缽靜心對情緒及睡眠之影響 (2021),提出因為有 Covid-19疫情期間、遠距頌缽靜心、憂鬱、睡眠品質、生活品質、輔助療法的重點而找出了 世界衛生組織憂鬱症2022的解答。

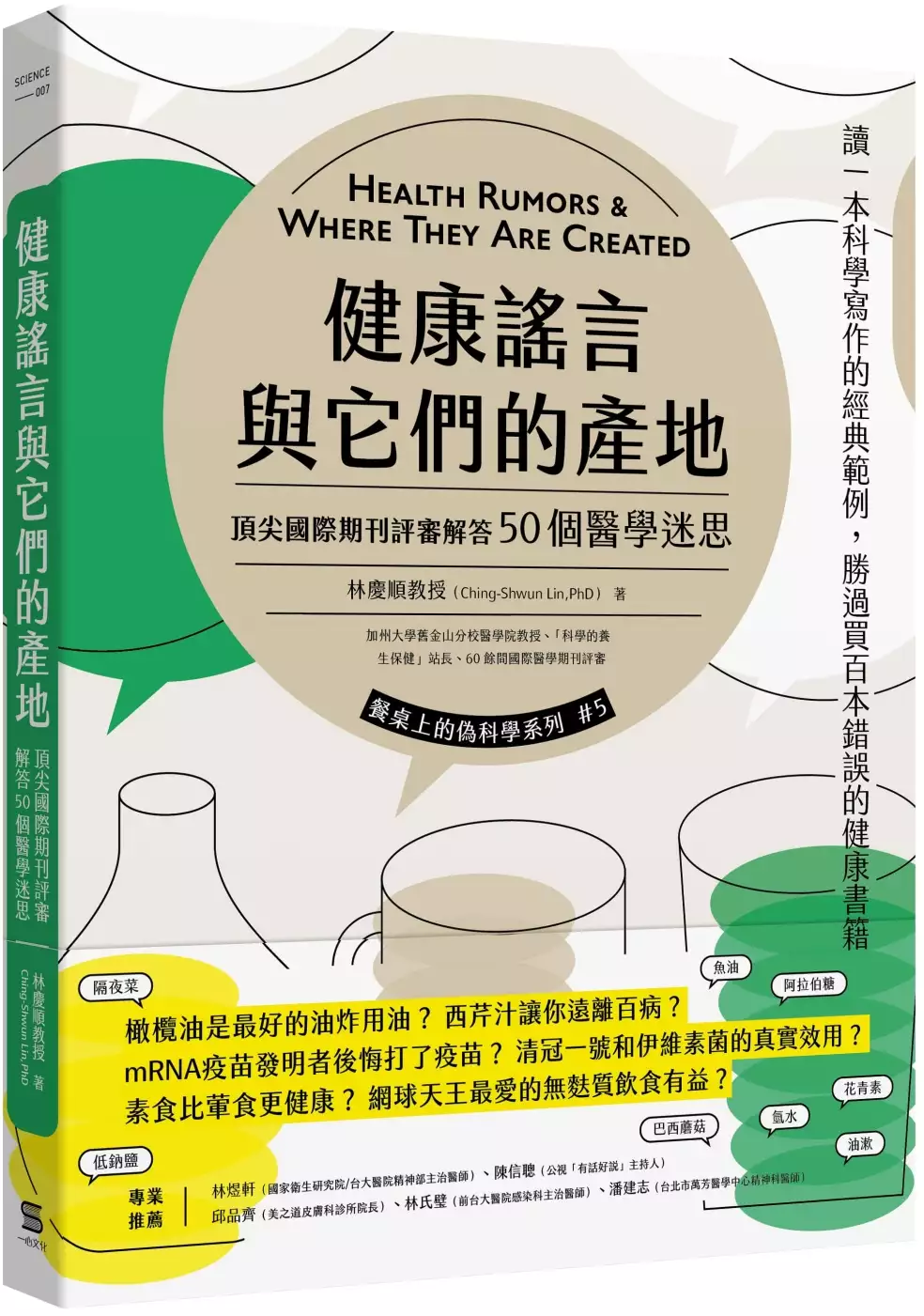

健康謠言與它們的產地:頂尖國際期刊評審追查50個醫學迷思

為了解決世界衛生組織憂鬱症2022 的問題,作者林慶順 這樣論述:

「餐桌上的僞科學」最新系列#5,頂尖期刊評審分析上百篇醫學論文,破解各式健康謠言 *全系列版稅捐贈幫助台灣弱勢兒童及青少年,請搜尋:林慶順教授獎學金 全書關鍵詞:#清冠一號、新冠口服藥、橄欖油、西芹汁、mRNA疫苗、伊維素菌、隔夜菜、無麩質飲食、素食、保健食品、氫水、油漱、巴西蘑菇、阿拉伯糖、咖啡、低鈉鹽、魚油、花青素、自由基、抗氧化劑、抗性澱粉、膳食纖維 科學寫作的經典範例,讀一本勝過買百本錯誤的健康書籍 層出不窮的健康謠言,不止出現在長輩的Line群組、電視名醫的聳動言論,藥師和營養師背書的健康產品、內容農場的「健康新知」,甚至連暢銷健康書籍中,都

充滿了各種自相矛盾和危言聳聽,讓讀者往往無所適從。還好,擔任超過世界60家頂尖醫學期刊的論文評審的林慶順教授(包含世界排名第一的《新英格蘭醫學期刊》),從2016年開始寫文章幫讀者查詢最新期刊,歸納分析並詳實解答。其個人網站「科學的養生保健」已經追查超過一千篇健康謠言,並集結成《餐桌上的僞科學》系列書籍,本書就是最新的問答集結。看完本系列書籍,不只可以解答大眾心中多年來的各種醫學謠言,並且可以學習何為真正的科學寫作法。 精彩內容: 1.清冠一號和伊維素菌的科學證據分析 2.輝瑞和默克的新冠口服藥效果和注意事項 3.橄欖油是最好的油炸用油? 4.空腹喝咖啡有礙健康?

5.西芹汁讓你遠離百病? 6.mRNA疫苗發明者後悔打了疫苗? 7.素食比葷食更健康? 8魚油補充劑治療憂鬱症? 9.爬樓梯和跑步對身體有害? 10.隔夜菜導致截肢? 11.網球天王最愛的無麩質飲食,對人有益? 12.巴西蘑菇抗病療癌? 專業推薦 林煜軒(國家衛生研究院/台大醫院精神部主治醫師)、陳信聰(公視「有話好說」主持人)、邱品齊(美之道皮膚科診所院長)、林氏璧(前台大醫院感染科主治醫師)、潘建志(台北市萬芳醫學中心精神科醫師) 林氏璧(前台大醫院感染科主治醫師) 新冠疫情以來,我常常拜讀林教授的科普闢謠,非常即時,用心且專業,獲益

甚多!在假消息滿天飛的疫情時代,十分推薦大家閱讀! 林煜軒(國家衛生研究院/台大醫院精神部主治醫師):現在的醫藥科學新聞,普遍有傳達科學數據,卻沒有為民眾從實用、全面的角度解讀的問題。林教授的每本好書,不僅傳達正確的知識,也是科普寫作的典範! 邱品齊(美之道皮膚科診所院長):在這偽科學、假新聞以及斷章取義、誇大不實、錯誤虛假訊息充斥的年代,想保有求真求實、客觀思辨的能力真的是越來越困難。人們看似渴求真相,卻又常常只沉溺於自己認為的真相。在這資訊爆炸的「後真相」時代,大家唯有藉由不斷的學習、思考、批判、辯證與內省,才有辦法發現事實接近真相。很樂意推薦這本書給想要破除迷思與謠言的各

位朋友們。 陳信聰(公視「有話好說」主持人):假訊息不斷進化,現代的謠言迷信,往往披著偽科學外衣,才能大量散播。對待食品醫藥跟生命健康,我們可不能隨便谷歌就信以為真。林教授的文章,值得深思熟讀,更讓迷霧豁然開然。 潘建志(台北市萬芳醫學中心精神科醫師):看林教授的書是種享受,我一試成主顧,很快買齊了餐桌上的偽科學四本套書。林教授堅守實証醫學原則,客觀地解答許多營養學的迷思,也破除許多流行的醫療假訊息,火花四射,讀來相當過癮。林教授有著豐富的醫學史知識,針對一個問題旁徵博引,串起線索展開收合,讓讀者跟著他也變成了夏洛克·福爾摩斯。 各界推薦 讀者推薦 讀者De

nnis tsai:教授,我對於現在才知道您的網站跟書籍趕到很遺憾,裡面有太多有用資訊了,事實上我是最近想要買某保健食品,才開始google發現您的網站,謝謝您幫我省了一筆錢。但是其實沒有,因為我把本來要買保健品的錢拿去買了您的套書了(《餐桌上的偽科學》套書(共四本)。 讀者Ellio:我常購入教授的書送親友(當被建議一些奇怪的養生偏方時),看看能不能提升一點對抗偽科學的「群體免疫」。謝謝您一直以來的用心努力,幫大眾省下很多被詐騙的冤枉錢。 讀者Sandy:林教授您好,我是偽科學系列書籍的讀者,看完真的是獲益良多,打破了我以前自以為養生的許多觀念,也積極分享給身邊親友。

讀者Miles Kao:從林博士的網頁文章與書籍中受益良多,來這裡學習新知識已成了每天的習慣。⋯⋯感謝您的文章豐富了我們的生活。 讀者簡小姐:⋯⋯曾經看過好幾篇林教授的文章,覺得不僅客觀(佐證豐富),更是釐清了很多既定的錯誤觀念。 讀者Elliot:教授算是我素未謀面的大恩人,完全顛覆/創建/養成了我這輩子對養生保健與科學識讀的批判性思維,也替我省下了這輩子很多不必要的花費和浪費。回歸基本,重拾健康。太多感謝,一言難盡。 讀者葉先生:常常拜讀您網站上的文章以及您的著作,尤其在保健食品與疾病治療相互影響的觀念釐清、補充更是解答指引了我許多迷思。現在只要有親朋好友推薦任何

良方密藥,我都會先在您網站搜尋相關文章後,再複製連結給親友,省了我許多無用功也更能說服他們,十分感謝! 讀者Bonnie Chen:一直從林教授的文章學到非常多專業又正確的醫學知識,收穫良多。

以風險原則論防疫管制措施

為了解決世界衛生組織憂鬱症2022 的問題,作者鄭芸 這樣論述:

2019年12月起中國湖北省武漢市發現不明原因肺炎群聚,在2020年1月公布其病原體為新型冠狀病毒。此疫情隨後迅速在中國與世界各地擴散。在全球疫情爆發初期,我國立即採取邊境管制措施以預防COVID-19,因此截至2021年5月初,我國大多為境外移入案例。然而在2021年5月中,由於飛行員群組爆發集體感染,國內開始出現大量本土案例,造成醫療量能的負擔,並由中央流行疫情指揮中心定出應對的行政措施,對民眾生活產生很大的影響,許多防疫措施大幅度地改變了原先的生活。 在政府限制人民基本權利時,我國政府勢必是基於防疫的考量,然而除了公共衛生、醫療的知識以外,能否結合其他專業領域,依據各行為

造成的風險大小,判斷何種行為應該被禁止,並且將降低風險作為目標、醫療量能作為衡量依據,試圖討論出人民的基本權利與政府得以限制的界線,嘗試找出最佳化結果。因此本篇論文結合社會學上風險社會學之概念建立風險原則,並藉由區別原則與規則找出原則之特性,以我國憲法保障之生存權與健康權為基礎,論述風險原則之目的、憲法基礎、衡量方式與適用可能的結果。而後概覽我國的防疫措施,藉由風險原則檢視防疫手段是否符合追求最佳化利益,也就是以降低風險為核心,並同時兼顧權利保障。期望經歷這幾波疫情後,我國的防疫行政能夠運作得更完善。

功能醫學聖經:全面戰勝慢性病

為了解決世界衛生組織憂鬱症2022 的問題,作者傑佛瑞‧布蘭德 這樣論述:

未來醫學的新走向 終結慢性病對人類帶來的威脅與迫害! ★Amazon 網站4.5顆星好評推薦★ 過去以器官中心、急性照護為主的醫療模式,雖然對傳染性疾病與緊急事件十分有效,仍是今日的一貫作業流程。但隨著慢性病的受害人數不斷上升,醫療成本也相當昂貴。我們很清楚這套模式已經老朽、完全不足以應付今日的實際健康問題。 因為,現在面對的醫療挑戰是慢性病,而非急性照護,而慢性病的研究結果顯示,焦點必須放在個人,而非平均病患。事實上,數據顯示,除非我們徹底改變現況,否則全人類都將走向脆弱多病的晚年生活,大部分時間都用來看病與吃藥。 相對於標準醫療模式,僅專注於處理症狀和提出

診斷, 相對於整合或另類療法,僅提供一大堆解決病痛的老舊療法, 功能醫學採用最新生物醫學發現,鎖定個體健康問題的根本原因。 過去以疾病為中心,現在以病人為中心。 功能醫學能深入探討病情背後的失能機制,並提出一套能預防或逆轉這些病痛的治療模式,對抗威脅人類生命的慢性病。在個體獨特基因結構與其生活方式、環境和飲食的互動關係之下,尋找慢性病的根本原因。功能醫學使病患與醫療從業人員共同思考一套量身訂做的健康管理計畫,結合藥劑學,與病患的環境、飲食與生活方式改變,不只為病患緩解症狀,而是實現個人基因完整的生命潛能。 ★5大健康新觀念──健康不是基因注定、沒有病痛不一定等於健康、

最適合甲的生活習慣、飲食、環境,套用在乙身上可能就是傷害……開始筆記,為健康重新評分! 「醫學之父」古希臘名醫希波克拉底(Hippocrates)曾說:「只要環境、飲食、生活習慣都對了,生物就會自我療癒。」時至今日,這個觀念因基因革命而被賦予新義: 1.健康不是基因注定:健康和疾病的型態取決於基因表現方式,而基因表現方式又受各種生活習慣、飲食和環境因素左右,這些因素會傳遞訊息給細胞。 2.慢性病是一種或多種生理過程失調的結果:失調起因於基因體與生活習慣、飲食、環境之間的互動失調,讓人生病。調整它們,可讓生理過程恢復平衡。 3.沒有病痛不一定等於健康:機能退化必須持續一段

時間,才能診斷出慢性病。如果你的機能還沒退步,或是才剛剛開始退步,那麼,現在就是執行新生活運動的最佳時機。 4.每個人基因組合不同,對生活習慣、飲食、環境因素的生理反應也各不相同:最適合甲的生活習慣、飲食、環境,套用在乙身上可能就是傷害。 5.藥物能應付急性病症,但是對慢性病的長期治療來說未必最佳。多數藥物的效價在於阻斷引起目標症狀的某個生理過程,長期使用藥物可能帶來有害副作用。慢性病是長期抗戰,最安全的用藥方式是盡可能延後開始用藥的時間,並使用最低劑量,以維持正常機能運作。 ★全面戰勝慢性病──慢性病不是突然出現,身體發出的警告你收到了嗎?8份自我評量問卷,審視身體7大核心

機能,發覺體內可能存在的失衡狀態! 身體是要相處一輩子的好朋友,但你真的好好認識它了嗎?本書深入淺出介紹7大核心過程、並各附帶一份自我評量問卷,讓你認識每一個過程的運作原理,以及互相連結後對健康的影響,評估體內可能存在的失衡狀態。 扭轉或預防慢性病,就從打造個人專屬的健康管理計劃開始,讓自己活力十足、健康又長壽。7大核心生理過程: 1.吸收與排泄 2.排毒 3.防衛 4.細胞溝通 5.細胞運輸 6.能量 7.結構 ★功能醫學掀革命──就現在,打破舊觀念~在慢性病發生之前,就終結它!獨一無二的你,快啟動健康管理新生活,讓自己活力十足、健康又長壽!

1.健康,量身訂做:功能醫學計劃就像雷射,只要你專注尋找個人專屬的鑰匙,就能解開促進人體機能的個體基因潛力。這是一套量身訂做的法則,能找出症狀背後的成因,並恢復體內平衡。它不只是改善飲食、多多運動、管理壓力,或減少接觸環境毒素等等,有益健康的基礎工作。最重要的是,功能醫學就是有益健康的科學。疾病消失只不過是副作用而已。 2.在慢性病發生之前,就終結它:現在我們可以找出特定對象的慢性病成因,並利用本書中詳述的方式,讓慢性病畫下句點。不僅如此,在慢性病的症狀出現前,我們就能就找到成因,並透過早期介入加以預防。這是革命性的轉變;不亞於當年發現疫苗接種與抗生素能夠控管傳染病之後,醫界經歷的

典範轉移。作者稱之為「功能醫學革命(Functional Medicine revolution)」。 誠摯推薦 李瑟(《康健雜誌》社長) 馬克‧海曼(功能醫學研究院院長) 梁錦華(養齡診所國際功能醫學健康老化中心負責人) 劉博仁(台北菁英診所功能醫學抗衰老中心營運長) 吳銀香(中華生醫Metagenics科技股份有限公司執行長) 誠摯推薦 面對全球都在老下去的現實處境,如何長命百歲而不是「床」命百歲,誠如布蘭德所說,除非我們徹底改變現況,否則全人類都將走向脆弱多病的晚年生活,大部份時間都用來看病與吃藥。我在我逝去的長輩身上看到多病的晚年,深深期望從我們這一代

開始以至下一代、下下代,都不再以為健康要靠「看醫生」,而是責任在自己,全面戰勝慢性病。──李瑟(《康健雜誌》社長) 本書是一種對人體的生態觀:體內各套系統交錯、互動所形成的動態平衡,一旦喪失就會生病,適當維持就帶來健康。書裡集合了生病與健康背後的一切科學理論、一切拼圖碎片,以及一切數據資料,並將之重組成一套合理論述;如果成功推廣,將能在一夜間化解眼前的醫療危機。──馬克‧海曼(功能醫學研究院院長) 布蘭德博士不是醫師,卻比醫師更了解醫師應該要知道的新醫學知識,是醫師的醫師。他的前瞻洞察力與宏觀的視野,在本書中協助大家走出「疾病的幻象」(Disease Delusion),健康不只是

要知道「做什麽」,更要知道「為什麼」!──梁錦華(養齡診所國際功能醫學健康老化中心負責人) 這幾年來在我自己的功能醫學臨床經驗中,我看到了慢性疾病根治的希望所在,也透過親自參與功能醫學人體試驗,見證了它的奇蹟。本書寫得相當有邏輯性,不但不會過於艱澀,反而易於理解,而且能夠將您所不知道的功能醫學內涵與疾病關係,一語道破,相信是重視養生、追求健康的您所需要的「平安書」。──劉博仁(台北菁英診所功能醫學抗衰老中心營運長) 布蘭德博士對於現代人的健康問題有著獨到的觀點。做為功能醫學創導者,他對於許多慢性疾病的問題,以生化學、生理學、以及系統生物學的概念,著重於探討人體基因與環境因子之間的交

互影響。從布蘭德博士的著作及學術文獻發表,以及過去我們多次邀請他來到台灣的功能醫學研討會當中所談到的,都讓許多臨床醫師獲得很多啟發。在這本最新的著作當中,布蘭德博士以紮實的科學論述,探究各種常見慢性疾病的根源與治療方向,相信不論是對於醫療專業人員或一般讀者,都能有所省思與收穫。──吳銀香(中華生醫Metagenics科技股份有限公司執行長)

Covid-19 疫情期間遠距頌缽靜心對情緒及睡眠之影響

為了解決世界衛生組織憂鬱症2022 的問題,作者蘇鈺斯 這樣論述:

背景及目的:頌缽透過不同的音頻可以讓人快速進入深層的放鬆,並對情緒感覺產生影響。當人們不經由語言的支持與互動,而是在頌缽音波過程中,為人們帶來寧靜、放鬆、自在的身心感受,進一步緩解身心苦痛、不適感。本研究在探討Covid-19 疫情期間遠距頌缽靜心對於憂鬱情緒、睡眠及生活品質影響及身心狀態之效益。 材料及方法:研究對象為20~60歲,半年內曾因睡眠或情緒困擾就醫之民眾,實驗為隨機分派及對照組等待名單設計(waiting list control group),實驗組進行每週一次每次60分鐘,連續四週之團體遠距頌缽靜心課程介入,評估工具:1.貝克憂鬱量表(Beck Depression

Inventory, BDI-II); 2.中文版匹茲堡睡眠量表(Chinese version of Pittsburgh Sleep Quality Index, CPSQI); 3.台灣簡明版世界衛生組織生活品質問卷(WHOQOL-BREF)。 結果:共計46位受試者完成試驗,兩組受試者在基本資料上的分佈 屬於同質。獨立樣本t檢定分析組間差異,兩組在BDI-II、CPSQI與WHOQOL-BREF之前測得分為無顯著差異,貝克憂鬱量表部分,介入後二組之BDI-II總分有顯著的差異 (p < 0.05)。睡眠品質部分,CPSQI總分、分量表之「睡眠潛伏期」、「睡眠總時數」及「睡眠干擾」二組

有顯著的差異 (p < 0.05)。生活品質部分,後測實驗組WHOQOL-BREF總分較對照組為高,但未達統計之顯著的差異 (p = 0.07),分量表之「整體健康滿意評價」二組有顯著的差異 (p