仁愛路 建案的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦寫的 不只是房子:社會住宅城市生活新關係 和unknow的 不只是房子:社會住宅城市生活新關係【博客來獨家贈品版】都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自左岸文化 和左岸文化所出版 。

國立臺北科技大學 建築系建築與都市設計碩士班(碩士在職專班) 周鼎金所指導 葉佳宗的 智慧綠建築集合住宅類成本模擬分析—以台北市中山區大直開發案為例 (2016),提出仁愛路 建案關鍵因素是什麼,來自於維護管理、成本分析、智慧建築、智慧綠建築。

而第二篇論文國立臺北科技大學 建築系建築與都市設計碩士班(碩士在職專班) 宋立垚所指導 彭其薇的 都市集合住宅陽台空間機能變遷與潛在需求之研究 (2015),提出因為有 陽台空間、集合住宅、機能變遷、需求的重點而找出了 仁愛路 建案的解答。

不只是房子:社會住宅城市生活新關係

為了解決仁愛路 建案 的問題,作者 這樣論述:

★ ★ ★ 認識臺灣社會住宅的首選入門讀物 ★ ★ ★ 附錄社會住宅資訊圖解,掌握社會住宅關鍵知識、深入了解社會住宅 社會住宅能做的,遠比提供一個便宜的殼多更多, 不只是居住政策,更是社會合作、共享價值的社會實驗。 公部門與民間倡議團體,如何共同發動一場關於居住的社會實驗 都市規劃者x市政府住宅部門xNGO共同策劃,紀錄耗時11年的臺灣社會住宅運動 ▋為什麼我們需要社會住宅? 多年來以都市經濟發展為首的價值導向,造成住宅資源過度炒作、房價租金不斷創新高。即使過去的住宅政策提供了平價住宅、整建住宅與國民住宅,也都無法有效緩解都市居住的高成本。直到社會住宅的出現,以只租不

售、合理租金、弱勢優先為原則翻轉既有的住宅體制,將照顧社會弱勢、資源重分配納入都市規劃的政策發展方向。 社會住宅的誕生,回應了我們「居住權不應視為個人的責任,而是生而為人的權力」。 ▋什麼才是好社宅? 社會住宅除了合理租金、免於歧視、好居住品質之外,也是都市整體發展的一部分,例如:建築設計與鄰里融合,增加硬體公共服務設施(如長照、托嬰),同時發展軟體配套機制,從「共同生活」的角度出發,試圖照顧到社會各階層的的生活需求。 社會住宅不是孤島,應該回應社會需求與挑戰,讓人們住得起、住得好、有溫度的「生活」在一起。 ▋為什麼社會住宅不是居住正義的全部,卻可能成為住宅政策的領

頭羊? 居住正義的願景是讓每個人擁有多元且可負擔的居住「選擇」。 想要買房、買得起房的人,能在政策監管下以合理價格購屋;想要租房的人,能有穩定的租期租金保障;買不起也租不到的人,能住進社會住宅得到庇護與支持;不喜歡市場上的物件,也能以合作住宅打造屬於自己的最適解! 政府以社會住宅為首,為居住市場提供新的選項,讓我們看見社會住宅裡發展的新居住生活,藉此鬆動舊有思維,破除「居住」=「購屋」的邏輯,區分「居住權」與「所有權」的差異,帶領我們開始思考所謂「好居住」之於我們每一個人的真正意義。 唯有社會真確地了解與體認這些新的居住價值,「住者適其屋」的盼望才有被落實的可能。 新

一波的社會住宅思潮已經不只是蓋房子給人住, 更從「要不要蓋」的思考方向轉為「要如何經營理想生活」, 深入到「經營管理」,涵蓋制度層面。 臺灣社宅的現況是什麼呢? 本書將打開社會住宅的大門,帶你一窺在臺北生活的一群人, 面對著環境與社會的挑戰,如何經營理想生活。 2022年是臺灣社會住宅運動十一週年,本書以平實的採訪紀錄,帶你從社會住宅的真實故事中,看見目前的成果與侷限,同時也收錄東亞與歐洲社宅先進國的案例與反思,進一步與臺灣現況對話,提出未來的可能與想像。 本書特色 ■ 全彩圖文特輯,深入淺出的資訊圖解,快速了解社會住宅關鍵知識 ■ 認識社會住宅發展的歷

史脈絡,開箱臺灣社宅第一線生活場景 ■ 從現有的臺灣社會住宅計畫,展望臺灣社宅軟體機制的下一步 ■ 收錄日本、香港、歐洲……等國際社宅案例,看見先行者如何做到共治營造、多元混居、照顧支持、物業管理 好評推薦 【專家/學者】陳東升─國立臺灣大學社會學系教授 (專文推薦) 【專家/NGO】呂秉怡─崔媽媽基金會執行長 (書腰推薦) 【專家/NGO】彭揚凱─OURs 專業者都市改革組織秘書長、社會住宅推動聯盟召集人 (書腰推薦) 【專家/建築師】張清華─九典聯合建築師事務所主持建築師(創辦人) (書腰推薦) 【專家/學者】黃麗玲─國立臺灣大學建築與城鄉研究所副教授 (書

腰推薦) 【專家/學者】龔書章─國立陽明交通大學建築研究所教授、臺灣建築師 (書腰推薦) 【媒體】羅惠珍─旅法記者、《巴黎不出售》作者 (書腰推薦) 依照姓氏筆畫排序 呂秉怡(崔媽媽基金會執行長) 不僅是殼,社宅更蘊藏豐富的社會能量,需藉社會性計畫及住民參與來激發。青創更是啟動社宅靈魂及動能的關鍵催化劑。 陳東升(國立臺灣大學社會學系教授) 社會住宅創造的不只是土地空間財產權的差異,而是一種新的生活價值和社會制度。 藉由社會住宅維護居住基本權利、建置社會團結共同體、促進合作經濟發展,期盼從社會住宅出發走到真實的烏托邦。 張清華(九典聯合建築師事務所主持

建築師) 不只是房子,也不只是居住而已。政府可以做的原來不只是這樣,還可很多樣。 不只是硬體建設,居住更是永續的經營。有了居住者的參與,有了經營,有了故事。這故事書是一本正在你我周圍的社會進行式。 彭揚凱(OURs 專業者都市改革組織秘書長、社會住宅推動聯盟召集人) 《不只是房子:社會住宅城市生活新關係》這本書,藉由國際案例與臺北在地經驗的參照敘述,生動且精準的點出社宅「不只是房子」的必要、可能及想像。關注居住與社宅議題的朋友們,推薦各位仔細一讀! 黃麗玲(國立臺灣大學建築與城鄉研究所副教授) 臺灣的社會住宅是運動倡議者、規劃師與建築師,以及政府等多方共同學習,結合

國際交流與在地創新的成果! 羅惠珍(旅法記者、《巴黎不出售》作者) 這是第一本臺灣社會住宅書寫,內容是社宅住民的生活日常和心路歷程,因為真實、貼近,讓人想一口氣讀完。 龔書章(國立陽明交通大學建築研究所教授、臺灣建築師) 這是一本屬於我們共同面向自己城市未來的集體創作!本書多層次且深刻地討論社會住宅並不能只談住宅硬體本身,而是得重現一個完整的創新機制,涵蓋著更寬廣的社會責任、社區服務,以及公共利益,才得以建立一個進步、共享的社區群體和宜居城市。

仁愛路 建案進入發燒排行的影片

140407東森財經 頂新魏家又掃房 75折入手淡水豪宅

影片網址→http://youtu.be/XnPW78ebgP0

開價的75折入手!?看似很嚇人!豪宅膨風是否太誇張?其實一點也不!光是同一建案魏家就買了9戶,將近1/4都被買走,就跟我們去便利店買咖啡,第二杯半價一樣,買越多,建商當然算你更便宜啦!

以下是新聞報導......↓

記者 陳文婕:位在淡水的小坪頂區的豪宅建案,當初就是以它的外觀聞名,一度開價每坪90萬元,但現在實價登錄出爐每坪只有68萬元。

圓弧狀、帆船型,強調360度每一面都有觀景窗,樓高38層規劃為一層一戶,250坪的超大坪數動輒一戶將近2億元。

房仲業者 陳泰源 表示:億來億去的豪宅,它的殺價空間,變成說人家可能動不動就是幾百萬在殺或者是幾千萬在殺,表面上看起來會覺得落差比較大。

最新成交的12樓和26樓,其中一戶買主就是頂新魏家,以總價1.78億買下,拆算車位每坪單價約68萬元,和當初開價90~100萬打了將近75折。

房仲業者 陳泰源 表示:可能是一次買兩戶,當然你議價空間就會更大,你買多一點,建商就會算你便宜一點,這是很正常的道理。

事實上,根據地藉資料整動豪宅,魏家真的是最大買主,總計買下9戶將近1/4個建案,加上魏家在台北市中心的房產包括帝寶14戶,仁愛路和敦化南路住宅,曝光的豪宅數至少25戶。

頂新集團董事長 魏應交:台北的好房子、好地點、好的建物,我認為都是可以投資的。

魏家掃房不手軟,讓人見識實力雄厚,但也恐怕再度挑戰社會觀感。

網址→http://blog.yam.com/taiyuanchen/article/73683422

智慧綠建築集合住宅類成本模擬分析—以台北市中山區大直開發案為例

為了解決仁愛路 建案 的問題,作者葉佳宗 這樣論述:

為提升建築產業對環境之貢獻,使國人有更優質,舒適及建康的居住環境下。台灣於民國88年起研訂完成綠建築評估系統,及建立綠建築標章制度,啓今已完成綠建築法制化,累積綠建築節能,節水、生態環保、健康等績效,更於民國97年實施生態城市綠建築,使台灣的綠建築更邁向永續都市的第一階段。目前世界各國均積極發展智慧生活應用相關產業科技,針對能源管理、自動化控制、系統整合、安全監控、居家照護、數位生活等各項需求,進行一連串電子化、資訊化及建築技術的整合創新服務。我國推動綠建築政策已行之有年,且ICT產業亦是台灣具備競爭力的優勢產業,藉由導入智慧化ICT系統及設備於建築物中,使建築物具備主動感知之智慧化功能,不

僅將提供國人更符合生態永續、舒適便利的生活環境,亦可促進綠建築產業以及ICT產業進一步發展。結合綠建築產業以及智慧ICT產業的智慧綠建築的推動,正是期望促使建築物本體進行智慧綠建築設計,結合各類先進智慧化產品與服務,進而帶動關聯產業,達到綠建築效能升級之目的。在住宅提倡環保、節能、生態、健康的趨勢下綠建築在國內集合住宅類早已是常態的標準備配。然而在未來居家生活願景裏,智能住宅管理似乎漸漸被社會大眾所重視,過去的綠建築常常為人詬病的就是,無法貼切的達成使用者的需求,及數據化的總整節能相關數據,造成許多集合住宅社區之使用者不知如何使用及目的,甚至不知如何維護。在智能建築的趨勢下,如何運用智能管理系

統結合綠建築,整合使用者需求成為新世代住宅的趨勢。然而智能綠建築自推動以來,在市場上充斥者各式技術書籍,以及打造一棟智能綠建築的集合住宅,可能會需要投入許多資金成本,諸如此類的智能綠建築議題存在,或許是導致國內建商大都呈現觀望的原因之一。為此,本文從實務案例探討,釐清國內目前集合住宅採用之智能綠建築技術種類,以及在建築成本上增加之比率作分析。 本文在研究中,收集過去綠建築九大指標,以及智能建築八大指標的內容做為分析,其與過去只做綠建築規劃之集合住宅成本並無顯略的增加,且更能貼近使用者需求之部分進行研究。從第三章探討綠建築九大指標,及智能建築在實務案例中達成的內容進行分析歸納;第四章以大直劍南

路集合住宅個案,進行成本智能綠建築技術與成本探討,並於第五章探討在合格級、銅級、銀級、黃金級、鑽石級時,每坪單價成本增加之比率,以及可能應用的智能綠建築技術。 最後,藉由分析的方式獲得本完研究成果更為精準且豐富,期待得以讓國內外建築相關也者了解,在台灣建造智能綠建築標章的集合住宅在成本及技術上的執行概況,以及後續相關研究議題。

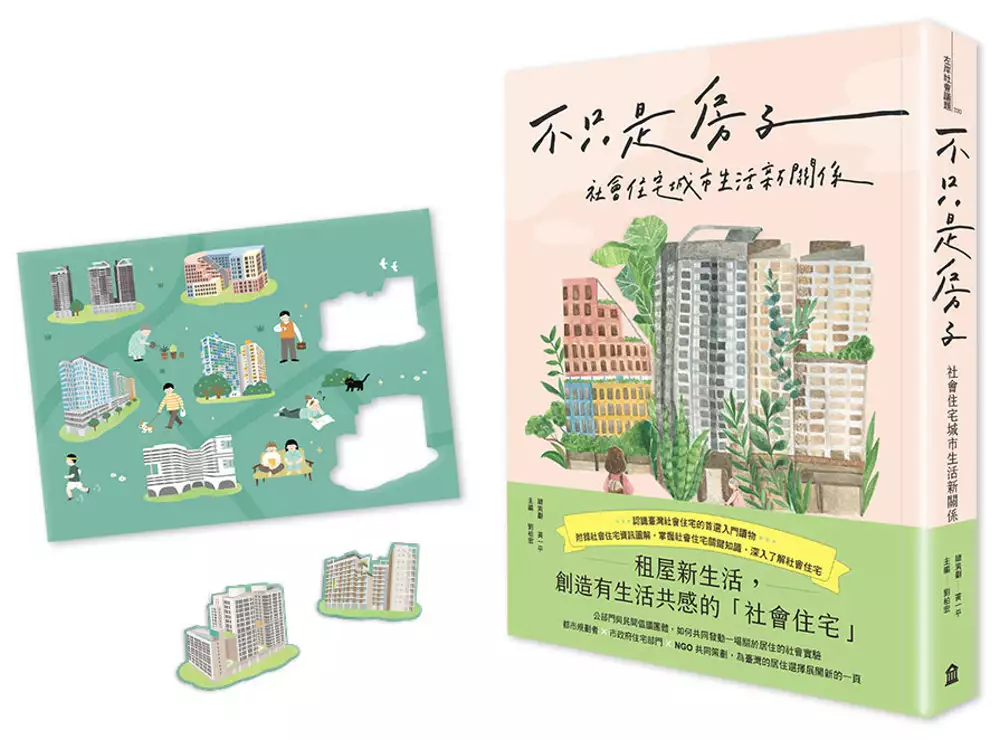

不只是房子:社會住宅城市生活新關係【博客來獨家贈品版】

為了解決仁愛路 建案 的問題,作者unknow 這樣論述:

★ ★ ★ 認識臺灣社會住宅的首選入門讀物 ★ ★ ★ 附錄社會住宅資訊圖解,掌握社會住宅關鍵知識、深入了解社會住宅 社會住宅能做的,遠比提供一個便宜的殼多更多, 不只是居住政策,更是社會合作、共享價值的社會實驗。 公部門與民間倡議團體,如何共同發動一場關於居住的社會實驗 都市規劃者x市政府住宅部門xNGO共同策劃,紀錄耗時11年的臺灣社會住宅運動 ★獨家贈品介紹 ─社會住宅插畫軟磁鐵 什麼才是好社宅?好社宅「不只是房子」! 溫馨插畫風格軟磁鐵,可黏貼記事備忘,提醒嚮往美好生活的我們每一個人: 除了居住以外,蒔花弄草、陪伴家人寵物,房子就是美好生活的一部分

。 尺寸:14.5 X 10 cm 材質:橡膠、磁片 ▋為什麼我們需要社會住宅? 多年來以都市經濟發展為首的價值導向,造成住宅資源過度炒作、房價租金不斷創新高。即使過去的住宅政策提供了平價住宅、整建住宅與國民住宅,也都無法有效緩解都市居住的高成本。直到社會住宅的出現,以只租不售、合理租金、弱勢優先為原則翻轉既有的住宅體制,將照顧社會弱勢、資源重分配納入都市規劃的政策發展方向。 社會住宅的誕生,回應了我們「居住權不應視為個人的責任,而是生而為人的權力」。 ▋什麼才是好社宅? 社會住宅除了合理租金、免於歧視、好居住品質之外,也是都市整體發展的一部分,例如:建築設

計與鄰里融合,增加硬體公共服務設施(如長照、托嬰),同時發展軟體配套機制,從「共同生活」的角度出發,試圖照顧到社會各階層的的生活需求。 社會住宅不是孤島,應該回應社會需求與挑戰,讓人們住得起、住得好、有溫度的「生活」在一起。 ▋為什麼社會住宅不是居住正義的全部,卻可能成為住宅政策的領頭羊? 居住正義的願景是讓每個人擁有多元且可負擔的居住「選擇」。 想要買房、買得起房的人,能在政策監管下以合理價格購屋;想要租房的人,能有穩定的租期租金保障;買不起也租不到的人,能住進社會住宅得到庇護與支持;不喜歡市場上的物件,也能以合作住宅打造屬於自己的最適解! 政府以社會住宅為首,為居

住市場提供新的選項,讓我們看見社會住宅裡發展的新居住生活,藉此鬆動舊有思維,破除「居住」=「購屋」的邏輯,區分「居住權」與「所有權」的差異,帶領我們開始思考所謂「好居住」之於我們每一個人的真正意義。 唯有社會真確地了解與體認這些新的居住價值,「住者適其屋」的盼望才有被落實的可能。 新一波的社會住宅思潮已經不只是蓋房子給人住, 更從「要不要蓋」的思考方向轉為「要如何經營理想生活」, 深入到「經營管理」,涵蓋制度層面。 臺灣社宅的現況是什麼呢? 本書將打開社會住宅的大門,帶你一窺在臺北生活的一群人, 面對著環境與社會的挑戰,如何經營理想生活。 2022年是臺

灣社會住宅運動十一週年,本書以平實的採訪紀錄,帶你從社會住宅的真實故事中,看見目前的成果與侷限,同時也收錄東亞與歐洲社宅先進國的案例與反思,進一步與臺灣現況對話,提出未來的可能與想像。 本書特色 ■ 全彩圖文特輯,深入淺出的資訊圖解,快速了解社會住宅關鍵知識 ■ 認識社會住宅發展的歷史脈絡,開箱臺灣社宅第一線生活場景 ■ 從現有的臺灣社會住宅計畫,展望臺灣社宅軟體機制的下一步 ■ 收錄日本、香港、歐洲……等國際社宅案例,看見先行者如何做到共治營造、多元混居、照顧支持、物業管理 好評推薦 【專家/學者】陳東升─國立臺灣大學社會學系教授 (專文推薦) 【專家/NGO

】呂秉怡─崔媽媽基金會執行長 (書腰推薦) 【專家/NGO】彭揚凱─OURs 專業者都市改革組織秘書長、社會住宅推動聯盟召集人 (書腰推薦) 【專家/建築師】張清華─九典聯合建築師事務所主持建築師(創辦人) (書腰推薦) 【專家/學者】黃麗玲─國立臺灣大學建築與城鄉研究所副教授 (書腰推薦) 【專家/學者】龔書章─國立陽明交通大學建築研究所教授、臺灣建築師 (書腰推薦) 【媒體】羅惠珍─旅法記者、《巴黎不出售》作者 (書腰推薦) 依照姓氏筆畫排序 呂秉怡(崔媽媽基金會執行長) 不僅是殼,社宅更蘊藏豐富的社會能量,需藉社會性計畫及住民參與來激發。青創更是啟動社宅

靈魂及動能的關鍵催化劑。 陳東升(國立臺灣大學社會學系教授) 社會住宅創造的不只是土地空間財產權的差異,而是一種新的生活價值和社會制度。 藉由社會住宅維護居住基本權利、建置社會團結共同體、促進合作經濟發展,期盼從社會住宅出發走到真實的烏托邦。 張清華(九典聯合建築師事務所主持建築師) 不只是房子,也不只是居住而已。政府可以做的原來不只是這樣,還可很多樣。 不只是硬體建設,居住更是永續的經營。有了居住者的參與,有了經營,有了故事。這故事書是一本正在你我周圍的社會進行式。 彭揚凱(OURs 專業者都市改革組織秘書長、社會住宅推動聯盟召集人) 《不只是房子:社會

住宅城市生活新關係》這本書,藉由國際案例與臺北在地經驗的參照敘述,生動且精準的點出社宅「不只是房子」的必要、可能及想像。關注居住與社宅議題的朋友們,推薦各位仔細一讀! 黃麗玲(國立臺灣大學建築與城鄉研究所副教授) 臺灣的社會住宅是運動倡議者、規劃師與建築師,以及政府等多方共同學習,結合國際交流與在地創新的成果! 羅惠珍(旅法記者、《巴黎不出售》作者) 這是第一本臺灣社會住宅書寫,內容是社宅住民的生活日常和心路歷程,因為真實、貼近,讓人想一口氣讀完。 龔書章(國立陽明交通大學建築研究所教授、臺灣建築師) 這是一本屬於我們共同面向自己城市未來的集體創作!本書多層次且深

刻地討論社會住宅並不能只談住宅硬體本身,而是得重現一個完整的創新機制,涵蓋著更寬廣的社會責任、社區服務,以及公共利益,才得以建立一個進步、共享的社區群體和宜居城市。

都市集合住宅陽台空間機能變遷與潛在需求之研究

為了解決仁愛路 建案 的問題,作者彭其薇 這樣論述:

探究臺灣陽台的出現,是由臺灣亞熱帶海島型氣候的環境影響而產生,與騎樓一樣,其具有防曬隔熱、遮風避雨的功能;在建築外觀設計上,是都市隨處可見多樣化及多變性的風景之一,可從事觀景、植栽、休憩、與外界交流等活動;就使用性來說,陽台已成為構成住宅空間的主要元素之一,提供現今生活必須的洗衣、曬衣、瓦斯及熱水器、雜物儲藏空間等功能;就安全性來說,其具有火災排煙、緊急逃生等功能。近年來集合住宅迅速發展,成為我國現今都市住宅型態之主流,住宅空間日益精緻化,其適用性和舒適性均大幅提昇。然而隨著家戶人口逐漸減少使小家庭增加、房產投機熱潮使房價高漲、建築法令日趨嚴格使防火避難設施空間增量,導致建築開發業者轉向推出

多拼型態的中小型住宅產品。而且當層公共設施面積增加,連帶使各戶陽台空間縮小而呈現不敷使用現象。本研究透過文獻回顧、陽台設計實例調查與深度訪談法,以大臺北地區為研究範圍,探討(1)陽台空間機能的演變過程;(2)影響陽台機能變遷的主要因素;(3)在開發者利益主導與既有建築法規限制影響下的陽台,與使用者實際生活需求之間的差異,歸納以:使用需求、法令規範、規劃設計及管理維護四方面相關課題,尋找有益於增進生活品質之使用發展課題之釐清。研究結果發現(1)陽台空間型態功能隨集合住宅型態轉變而變遷;(2)陽台型態功能變遷受實質性、法令變動及社會環境因素交互作用影響;(3)在開發者利益主導下的陽台設計,背離法令

規範的原意,工作陽台已成為生活所需必備的設備服務空間。結論認為在居住觀念、家庭人口變動、開發者利益及社會經濟脈動等社會環境因素影響下,主管機關思考的應是順應民情,採取順勢而為的管理策略,臺灣已於民國102年公布實施住宅法,其中對於居住品質有訂定基本居住水準,作為住宅政策規劃之依據。建議將工作陽台基本尺寸規劃入基本居住水準空間之設施設備項目中,以提升居住品質,影響居住環境朝正向發展。