仰 德 大道 別墅 出售的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦余杰寫的 我是右派 我是獨派 和陳文捷的 巨人的文明:羅馬,從共和國到帝國,從愷撒到基督都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自前衛 和機械工業所出版 。

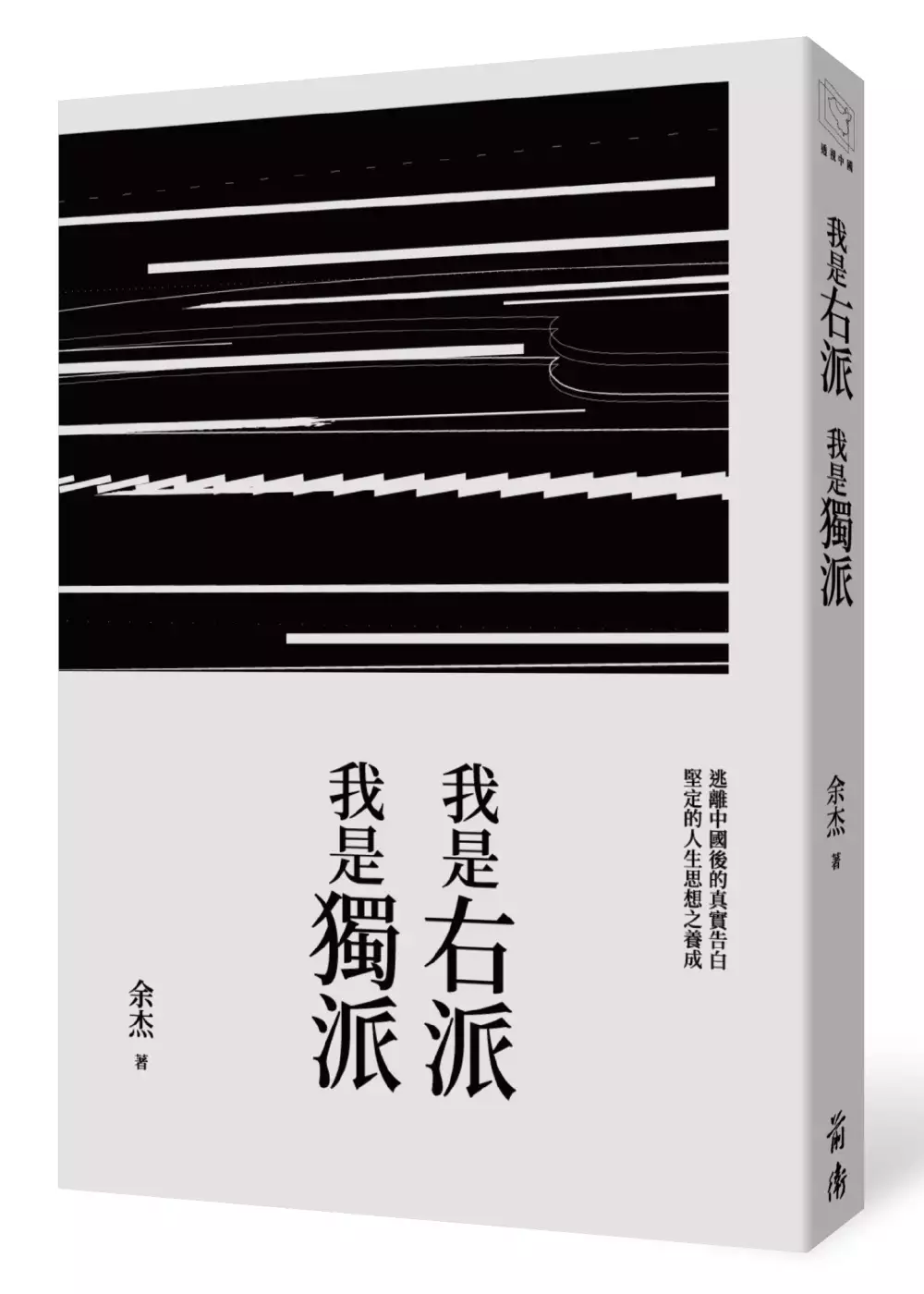

我是右派 我是獨派

為了解決仰 德 大道 別墅 出售 的問題,作者余杰 這樣論述:

反共黨反中國反統一反左膠 獨樹一幟的右派兼獨派論述 逃離中國後的真實告白 堅定的人生思想之養成 余杰,美籍華裔作家。他長期批判中國專制政權與習近平的帝制集權,並支持中國各地的獨立運動與台灣獨立運動,二○○四年與劉曉波等共同起草中國年度人權報告,並多次入選「最具影響力的百名華人公共知識份子」名單,但於二○一○年十月起遭到中國公安非法軟禁數月及酷刑折磨,二○一二年出走美國,流亡海外的中國知識份子。 余杰自從年少時《火與冰》開出對中國文化批判的第一槍後,後續的二十載人生中,他皆是子彈上膛的狀態,他不僅挑戰政治禁忌,而且捍衛宗教信仰自由,走上異議份子之路的余杰,更是讓中國政

府警戒。而余杰也反覆省思至今人生中的知識與信仰,認定他之所以成為堅定的右派與獨派的關鍵,皆因歷經過四次脫胎換骨式的蛻變。而本書中,有最完整且系統性的自我剖析記錄,完整披露出余杰人生思想脈絡的滋養成分。 本書分為二部,上卷「我是右派」中,余杰詳述自身的成長過程與人格養成,從十六歲時經歷了六四大屠殺的震撼後,正式成為反對共產主義的「自由主義者」;成人後接觸到電視紀錄片《河殤》以及與劉曉波交遊十年,更成為批判中國專制傳統和民族主義的「全盤西化論者」,並獲得「世界人」的胸襟和視野。離開中國前接觸到聖經,從而認罪悔改重生得救,歸入耶穌基督的名下,成為「全然敗壞的罪人」,深入對公共神學的思考,進而成

為基督徒中的「喀爾文主義者」。 下卷「我是獨派」中,余杰論證出四川能夠獨立於中國之外,再次迎向蜀國人的驕傲。而他也以右派保守自由主義者的身分,大力鼓吹與支持圖博、東突厥斯坦、南蒙古、香港以及台灣獨立運動。 余杰更有鑒於日本「脫亞入歐」的成功,提倡中國與台灣都需要一場「脫亞入歐」式的文藝復興,來達成「去中國化」的未來。以及也對「文化中國」與「政治中國」,各提出了三重解構,不僅能斬斷中國儒家的醬缸文化,更能讓中國的歸中國,「非中國」的歸「非中國」。 本書是華語世界第一本完整論述右派與獨派融會貫通的思想觀念的著述,為台灣、香港及華人社群認識、理解並形成「右獨」之知識群體和政治力量奠

定了重要基石。 名家推薦 宋澤萊 二○一三國家文藝獎得主 李筱峰 台北教育大學台文所名譽教授 曾昭明 中國天朝主義批判研究者 汪浩 牛津大學國際關係學博士、自由撰稿人 專文推薦 何清漣 旅美經濟學者、中國問題專家 李怡 香港寫作人

巨人的文明:羅馬,從共和國到帝國,從愷撒到基督

為了解決仰 德 大道 別墅 出售 的問題,作者陳文捷 這樣論述:

這是一本為建築、規劃和設計專業人士,以及廣大藝術愛好者而著的有故事的羅馬建築史。本書將不僅為您詳盡介紹羅馬各個時代的城市和建築的特徵及發展脈絡,還會抖開歷史的塵土,為您講述這些建築背後的故事,再現羅馬從共和國走向帝國、從愷撒的世界變成基督的世界這樣一個波瀾壯闊又跌宕起伏的歷程。本書配有510余幅精美的插圖輔助您的閱讀。 陳文捷,1991年畢業於同濟大學建築系,1998年起執教於廈門大學藝術學院。主要擔任建築史和城市設計方面的教學和研究,其所講授的 《西方古代建築藝術史》和《中國暨東方古代建築藝術史》等課程是廈門大學受歡迎的通識課程之一。著有《世界建築藝術史》(2004)一

書。 第一部 王政時代 第一章 羅馬王國 1-1 羅馬誕生 1-2 伊特魯裡亞人統治時代的羅馬 1-3 伊特魯裡亞人的城市 1-4 伊特魯裡亞人的陵墓 第二部 共和時代 第二章 羅馬共和國 2-1 從王國到共和國 2-2 阿庇亞輸水道 2-3 阿庇亞大道 2-4 阿庇烏斯·克勞狄烏斯 2-5 羅馬的擴張 2-6 羅馬的博阿留姆廣場 2-7 羅馬的“斷橋”和法布裡西奧橋 第三章 動盪年代 3-1 馬略與蘇拉 3-2 帕萊斯蒂納的福爾圖納聖殿 3-3 龐培 3-4 羅馬的龐培劇場 第四章愷撒時代 4-1 愷撒 4-2 愷撒與高盧 4-3 愷撒與不列顛 4-4 愷撒與日

爾曼 4-5 獨裁者愷撒 4-6 羅馬的羅馬廣場 4-7 羅馬的愷撒廣場 4-8 羅馬的尤利婭選舉會場 4-9 愷撒之死 第三部 帝國時代 第五章 奧古斯都時代 5-1 奧古斯都 5-2 羅馬的奧古斯都廣場 5-3 羅馬的奧古斯都住宅 5-4 羅馬的馬塞魯斯劇場 5-5 羅馬的阿格裡帕大浴場 5-6 羅馬的少女輸水道 5-7 羅馬的奧古斯都海戰表演池 5-8 那不勒斯的公路隧道 5-9 裡米尼 5-10 尼姆 5-11 梅里達 5-12 萊茵河與易北河 5-13 新迦太基 5-14 巴爾貝克 5-15 羅馬的奧古斯都和平祭壇 5-16 羅馬的奧古斯都陵墓 第六章 尤利烏斯—克勞狄烏斯王朝

6-1 提比略 6-2 羅馬帝國與羅馬公民 6-3 羅馬的提比略住宅 6-4 羅馬軍團與羅馬的近衛軍軍營 6-5 維羅納 6-6 奧朗日 6-7 卡普拉島的喬伊絲別墅 6-8 卡利古拉 6-9 羅馬的卡利古拉賽車場 6-10 羅馬的克勞狄烏斯輸水道和馬焦雷門 6-11 克勞狄烏斯 6-12 奧斯蒂亞 6-13 巴斯 6-14 尼祿 6-15 羅馬的尼祿金宮 第七章弗拉維亞王朝 7-1 弗拉維亞王朝的建立 7-2 羅馬的韋斯巴薌和平廣場和圖密善涅爾瓦廣場 7-3 羅馬的大角鬥場 7-4 韋斯巴薌 7-5 龐貝和赫庫蘭尼姆 7-6 羅馬的室內裝飾繪畫藝術 7-7 羅馬的提圖斯凱旋門 7-8 羅

馬的弗拉維亞宮 7-9 羅馬的納沃納廣場 7-10 阿爾勒 7-11 日爾曼長城 第四部 極盛時代 第八章 圖拉真時代 8-1 涅爾瓦 8-2 達契亞戰爭與多瑙河大橋 8-3 羅馬的圖拉真廣場 8-4 羅馬的圖拉真市場 8-5 盧卡 8-6 賽格維亞 8-7 提姆加德 8-8 龍柏斯 8-9 佩特拉 8-10 布斯拉 8-11 帕提亞戰爭 第九章 哈德良時代 9-1 哈德良 9-2 羅馬的萬神廟 9-3 羅馬的維納斯與羅瑪神廟 9-4 哈德良長城 9-5 雅典 9-6 以弗所 9-7 蒂沃裡的哈德良離宮 9-8 羅馬的哈德良陵墓 第十章 安東尼和奧勒留時代 10-1 安東尼和奧勒留

10-2 羅馬的奧勒留紀功柱 10-3奧勒留和康茂德 第五部 危機降臨 第十一章 塞維魯王朝 11-1 塞維魯 11-2 羅馬的塞維魯凱旋門 11-3 大萊布提斯 11-4 薩迪斯 11-5 羅馬的卡拉卡拉大浴場 11-6 卡拉卡拉 11-7羅馬的亞歷山大輸水道 第十二章 士兵皇帝時代 12-1 士兵皇帝 12-2 傑姆 12-3 納克什·魯斯塔姆的瓦勒良被俘浮雕和舒什塔爾的愷撒橋 12-4 羅馬的奧勒良城牆 12-5 帕爾米拉 12-6 奧勒良 第十三章 從戴克裡先到君士坦丁 13-1 戴克裡先和四帝共治 13-2 羅馬的戴克裡先大浴場 13-3 皮亞紮—阿爾梅裡納的卡薩來別墅 13

-4 特里爾 13-5 斯普利特的戴克裡先宮 13-6 爭端再起 13-7 羅馬的馬克森提烏斯賽車場 13-8 羅馬的馬克森提烏斯—君士坦丁巴西利卡 13-9 羅馬的君士坦丁凱旋門 13-10 新羅馬——君士坦丁堡 第六部 帝國落幕 第十四章 基督教的勝利 14-1 基督教的誕生 14-2 杜拉歐羅普斯的住宅教堂 14-3 羅馬的殉道者墓窟 14-4 基督教——羅馬帝國國教 14-5 羅馬——基督教世界的首都 14-6 羅馬的老聖彼得巴西利卡教堂 14-7 羅馬的牆外聖保羅教堂 14-8 羅馬的大聖母瑪利亞教堂 14-9 羅馬的聖科斯坦察教堂 14-10 羅馬的聖司提反圓形教堂 14-11

修道院 第十五章 分裂與中興 15-1 羅馬帝國的分裂 15-2 蠻族入侵 15-3 拉韋納的普拉西提阿陵墓 15-4 西羅馬帝國滅亡 15-5 東哥特王國和阿裡烏教義 15-6 拉韋納的新聖阿波利納爾教堂 15-7 查士丁尼奪回義大利 15-8 拉韋納的聖維塔萊教堂 15-9 抹角拱和帆拱 15-10 君士坦丁堡的聖索菲亞大教堂 第十六章 拜占庭時代 16-1 拜占庭帝國 16-2 君士坦丁堡的君士坦丁·利普斯修道院 16-3 卡帕多西亞 16-4 聖路加修道院 16-5 聖山阿索斯 16-6 邁泰奧拉的“空中修道院” 16-7 威尼斯聖馬可大教堂 16-8 帝國終曲 尾聲 附錄

羅馬城古羅馬時代歷史建築分佈圖 參考文獻 一部建築史,裡面究竟該寫些什麼?怎麼寫?有何意義?我在大學開設建築史課程已經20 年了,對這些問題的思考從沒有停止過。有不少人認為建築史就是講授建築風格變遷史,在這個過程中,你可以感受到建築藝術的與時俱進。有一段時間,受現代主 義建築觀以及國家改革開放之後巨大變革進步的影響,我也認為,教學生古代建築史只是增加學生知識的需要,但是那些過去的建築都已經成為歷史了,設計學習應 該更加著眼於當代,著眼于未來。後來有幾件事情轉變了我的觀念。 第一件事是在2005 年的時候,我在英國倫敦住了一個月,親眼見識到那些當代最摩登的大廈卻與積滿了厚

重歷史塵土的酒館巷子和睦相處,親身體會到在那些老街區、窄街道和小廣場 中行走和消磨時光的樂趣,第一次從一個普通人而不是建築專業人員的視角來體驗那些過去只是在建築專業書籍裡看到的、用建築專業術語介紹的建築。 第二件事是2012 年的時候,我讀了克里斯多夫·亞歷山大(C.Alexander)寫的幾本書。在《建築的永恆之道》這本書中,亞歷山大描述了一位加州大學伯克利分校建築 系的學生在讀了也是他寫的《建築模式語言》之後,驚奇地說:“我以前不知道允許我們做這樣的東西。”亞歷山大在書中特別重複了一個感歎句:“竟是允許!” 我覺得,這個學生好像就是我。這本書為我打開了一扇通向真正屬於自己的建築世界的窗子

。 第三件事就是互聯網時代的到來和穀歌地球的使用。尤其是穀歌地球,其身臨其境的展示效果,讓我可以有一個擺脫他人片面灌輸、而僅僅用自己的眼光去觀察思考 的角度。從穀歌地球上,我看到很多在專業書籍上說得玄乎其玄的建築,在實地環境中的感受並沒有那麼好;看到很多被專業人士公認為是大師傑作的作品,在實地 環境中卻顯得與周圍世界格格不入。而在另一方面,我也看到,許許多多從未有資格被載入建築史冊的普普通通的街道建築,看上去卻是那樣生動感人。 這三件事情,都讓我不由得去深入思考,建築究竟是什麼?建築的意義又究竟是什麼?現在的我,對建築的認識大體可以總結為兩點: 第一,建築是一門藝術,但它不應該僅僅是作為個

體的藝術,更應該是作為群體一分子的藝術。歷史上不乏孤立存在的建築名作,從古代的埃及金字塔、雅典帕提農神廟到現代的朗香教堂、流水別墅。 但是人類建築在絕大多數情況下都是要與其他建築相鄰,作為群體的一分子而存在的。作為個體存在的建築,建築師在設計的時候可以盡情地展現自我的個性。這種 建築個性越鮮明,個體就越突出,就越可能超越地域限制。這是我們今天的建築教育所提倡的,也是今天的建築師所孜孜追求的。然而,這樣的建築與擺在超市中出 售的商品有什麼區別呢?具有諷刺意味的是,當一個設計獲得了最大的自由,可以超越地域和其他限制放在全世界任何地方的時候,實際上反而是失去了真正的個 性,隨波逐流而已。而相反,如果

一座建築在設計的時候,更多地去顧及周邊的其他建築群體,更多地去顧及基地地理的特殊性,更多地去顧及可能會與建築相關聯 的各種各樣的人群,注重在這種特殊性的環境中,與周圍其他建築相協作,進行有節制的個體表現,這樣做,才能夠真正形成有特色的建築環境,才能夠真正讓自己 的建築變得與眾不同。只是作為個體考慮的建築藝術,就好比是穿著打扮一樣,總會有“時尚”和“過氣”之分,總會有“歷史”和“當代”之別,總會有“有用” 和“無用”之問;而作為群體交往的藝術是任何時候都不會過時的,永遠都會有值得他人和後人學習和借鑒的地方。 第二,建築不僅僅是藝術,建築更應該是故事,與普普通通人的生活緊密聯繫的故事。僅僅從藝術

品的角度來打量一座建築,你的眼光勢必會被新鮮靚麗的五官外表 所吸引,也僅僅只被它們所吸引。可是就像我們生活中與人交往一樣,有多少人是靠五官美醜來決定朋友親疏的?一個其貌不揚的人,可能卻因為有著滄桑的經歷或 者過人的智慧而讓人著迷不已。建築也是如此。我們每一個人,都可能會對曾經在某一條街道或者某一座建築中所發生過的某一件事情記憶在心,感慨萬端,可是這 其中會有幾個人能夠描述得出這條街道或者這座建築的具體造型呢?那實在是無關緊要的事情。一座建築,如果能夠在一個人的生活中留下一片美好的記憶,那就是 最美的建築了。 帶著這兩種認識,我開始重新審視我所講授的建築史課程,重新認識建築史教學的意義,並且把這

個思想貫徹到《西方建築的故事》這套叢書當中。 在這套叢書中,我不僅僅會介紹西方建築個體風格的變遷史,而且會用很多的篇幅來討論建築與建築之間、建築與城市環境之間的相互關係,充分利用穀歌地球等技術條件,從一種更加直觀的角度將建築周邊環境展現在讀者面前,讓讀者對建築能夠有更加全面的認識。 在這套叢書中,我會更加注重將建築與人聯繫起來。建築是為人而建的,離開了所服務的人而談論建築風格,背離了建築存在的基本價值。與建築有關聯的人不僅僅 是建築師,不僅僅是業主,也包括所有使用建築的人,還包括那些只是在建築邊上走過的人。不僅僅是歷史上的人,也包括今天的人,所有曾經存在、正在存在以及 將要存在的人。他們對建築

的感受,他們與建築的互動,以及由此積澱形成的各種人文典故,都是建築不可缺少的組成部分。 在這套叢書中,我會更加注重將建築史與更為廣泛的社會發展史聯繫起來。建築風格的變化絕不僅僅是建築師興之所至,而是有著深刻的社會背景,有時候是大勢所趨,有時候是誤入歧途。只有更好地理解這些背景,才能夠比較深入地理解和認識建築。 在這套叢書中,我會更加注重對建築史進行橫向和縱向比較。學習建築史不僅僅是用來幫助讀者瞭解建築風格變遷的來龍去脈,不僅僅是要去瞻仰那些在歷史夜空中耀眼奪目的巨星,也是要在歷史長河中去獲得經驗、反思錯誤和吸取教訓,只有這樣,我們才能更好地面對未來。 我要特別感謝機械工業出版社建築分社和時頌編

輯對於本套叢書出版給予的支持和肯定,感謝建築學院App 的創始人李紀翔對於本套叢書出版給予的鼓勵和幫助,感謝張文兵為推動本套叢書出版和文稿校對所付出的辛苦和努力。 寫作建築史是一個不斷地發現建築背後的故事和建築所蘊含的價值的過程,也是一個不斷地形成自我、修正自我和豐富自我的過程。 本套叢書寫給對所有建築感興趣的人。 陳文捷 2018 年2 月于廈門大學