住家附近土地公廟的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦王素真寫的 台灣阿嬤好生活:碧山巖下樂齡誌 和謝仕淵的 府城一味:時間煮字,情感入味,一起來臺南吃飯都 可以從中找到所需的評價。

另外網站經典雜誌 01月號 2021 第270期 - 第 40 頁 - Google 圖書結果也說明:厂 0 广對於土地的利用,最為直接的聯想便是農耕田種以求民生,土地公因而兼 ... 謝宗榮的妻子李秀娥則分享與住家附近土地公的互動,無論出書,還是家中家 V V F 厂大小事, ...

這兩本書分別來自釀出版 和蔚藍文化所出版 。

國立暨南國際大學 人類學研究所 潘英海所指導 蕭坤松的 一個客家擴散性聚落之形成及其區域性特色: 以南投縣國姓鄉南港村為例 (2013),提出住家附近土地公廟關鍵因素是什麼,來自於地域社會、區域性、客家、擴散性移民、樟腦業、水沙連。

而第二篇論文華梵大學 建築學系碩士班 葉乃齊所指導 池玉惠的 看不見的五常街 (2012),提出因為有 違章建築、違建拆除、棚屋群、都市更新、五常街的重點而找出了 住家附近土地公廟的解答。

最後網站土地公廟管區則補充:土地公 管區查詢; 誰知道南京東路四段是哪個土地公廟的管區; 發問復北興安附近土地公 ... 誠心誠意的拜,土地公公不定會保佑你,因為你的住家不是在他的管轄範圍之內。

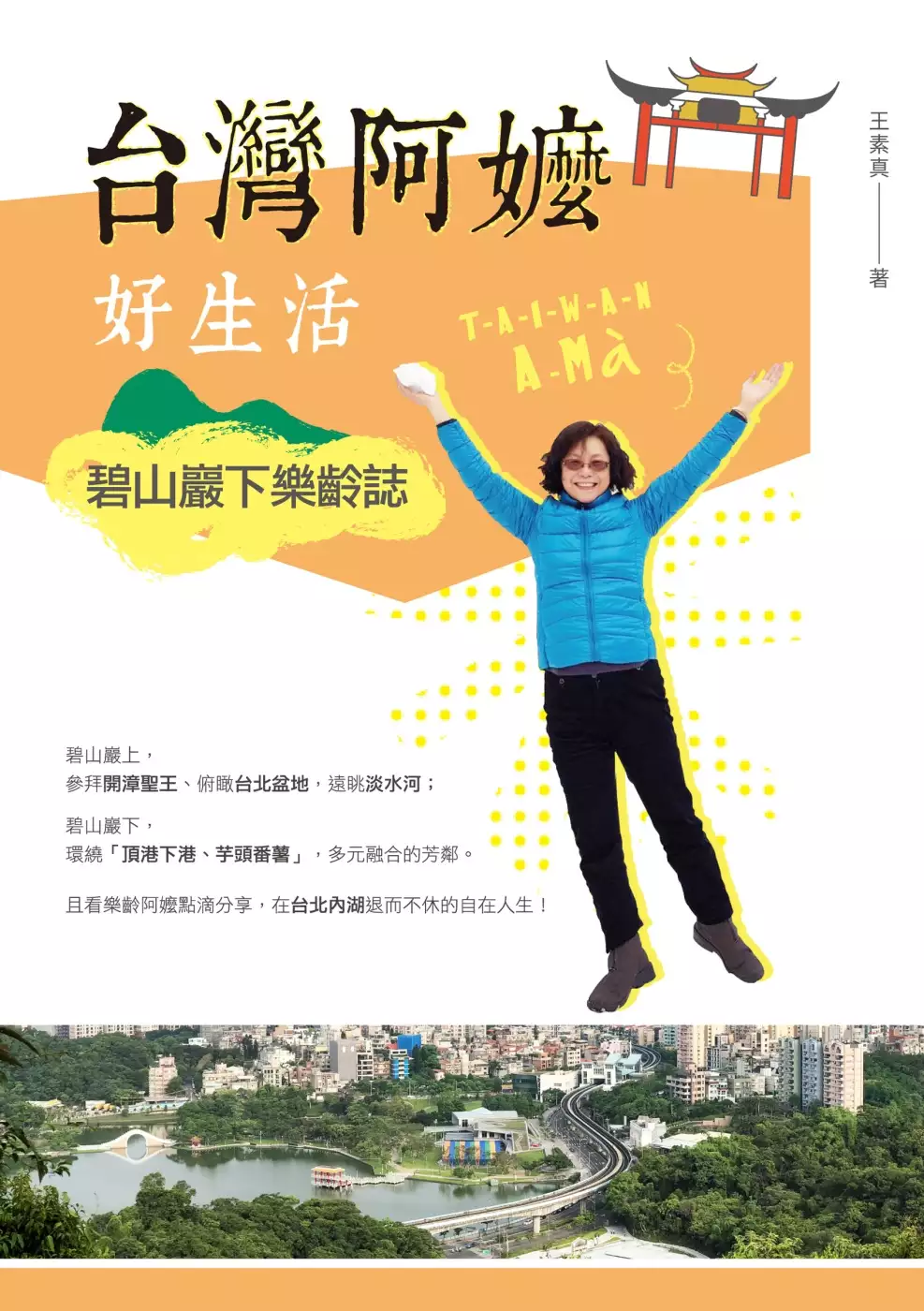

台灣阿嬤好生活:碧山巖下樂齡誌

為了解決住家附近土地公廟 的問題,作者王素真 這樣論述:

碧山巖上,參拜開漳聖王、俯瞰台北盆地,遠眺淡水河; 碧山巖下,環繞「頂港下港、芋頭番薯」,多元融合的芳鄰。 且看樂齡阿嬤點滴分享,在台北內湖退而不休的自在人生! 本書由熱情有勁,充滿生命熱力的台灣阿嬤──任教高中職30餘年的王素真老師誠摯記述,關於台北內湖碧山巖下一群安居樂業銀髮族們的樂活人生。 散文集共分四個單元:輯一──碧山巖下好姻緣,關於阿公阿嬤那些年的壓箱底故事;輯二──碧山巖下無齡樂,主談樂齡一族的藝文、旅遊、運動生活紀事;輯三──碧山巖下親子緣,點滴收錄家庭生活間的親子情緣;輯四──碧山巖下好生活,從「樂齡」體悟,分享生活見聞與省思人生。 這是一本

可以傳給兒孫、友朋的銀髮生活樂齡誌,一同分享阿公阿嬤當年的閱歷與趣談;同時也是一本台北內湖碧山巖下重要的庶民生活側記。期盼一起老得優雅自在、老得健康有品味! 「台灣阿嬤的退休生活可謂健康且豐富,積極又有活力,銀髮人生當如是,大家可以參考辦理。」──國立台灣戲曲學院前校長 陳守讓 本書特色 ★已過花甲的台灣阿嬤王素真老師,誠摯書寫關於台北內湖碧山巖下一群安居樂業銀髮族們的樂活人生! ★作者以「珍愛自己,運動、擔任志工;到關愛家人與友朋,經營親密鄰里社群」為人生目標,是一個熱情、有活力的生命之愛傳播者。 名人推薦 國立台灣戲曲學院(國立復興劇校)前校長 陳守讓 前陸軍

副司令 黃奕炳

住家附近土地公廟進入發燒排行的影片

本集主題:「府城一味:時間煮字,情感入味,一起來臺南吃飯」新書介紹

專訪作者: 謝仕淵

內容簡介:

府城一味,就是料理背後的人情味。

生活在台南,無論一日或十天、一年或十載,

只要能發現這一味,就可品嘗這座城市的美味精髓。

在臺南,有許多來自日常的訊息,怎麼來、如何去的事物,都提醒了我們生活在府城的時間節奏。住家附近的大埔土地公廟,只要到了戲棚搭起時,我們便知那是春季或秋季。市場中攤商忙著剝皇帝豆,那就是四月。地上擺了一堆沾附泥土的綠竹筍,就是春天到了的訊息。烏魚上市則是冬冷之時。

依著這樣的作息而生活,就算生活在都市,也能感覺土地呼吸的舒張。

★味道的認同感,最為死心塌地,被認可的食物,一輩子也無法忘記。

來到臺南學會的第一件事,就是千萬別跟臺南人爭辯那間菜粽好吃、那家炒鱔魚意麵道地。

每個臺南人對於特定店家的食物認同度很高,很難被人輕易說服,放棄心中的第一名。

這本書不對美食追本溯源,也不想說些傳說掌故,對於府城的生活體驗,或許我們應該試著放棄所有外在權威。僅僅懷抱著單純心情,當個吃飯的人,仔細觀察與品嘗。

我想要建立一種直接面對食物的關係,如同台南人對食物的認同。

※台南美食密度之高,令人吃驚※

本書收錄的台南美食,大約有九成都位處以民生綠園為中心、方圓兩公里內的範圍,

因此,只要憑著自己的雙腳,都能來去自如的從這間店迅速走到那間店。

作者簡介:謝仕淵

國立臺灣師範大學歷史研究所博士。國立臺灣歷史博物館副館長。

並兼任教於國立臺灣師範大學、國立政治大學、國立臺南大學、逢甲大學等校。

落腳臺南十年的新府城人,關心飲食文化的歷史研究者,考掘美味中的記憶與技藝的尋味者。

一個客家擴散性聚落之形成及其區域性特色: 以南投縣國姓鄉南港村為例

為了解決住家附近土地公廟 的問題,作者蕭坤松 這樣論述:

本論文探討今南投縣國姓鄉南港村在清末至日治時期客家社會發展的歷史過程,以客籍居民的擴散性遷移、聚落發展,地域社會的組成因素及其區域特色為研究主題,嘗試說明清代晚期水沙連地域漢人社會發展的特徵。本研究問題意識在於探究台灣歷史上漢人社會的發展,是否有階段上的差異?特別是在清末「開山撫番」後到日治時期台灣邊區漢人社會的發展,與清中葉以前是否有本質上的差異?本研究主要採用施添福地域社會的操作模式,在國家與環境影響下,分別從維生方式、宗族、婚姻與宗教等四層面,檢視影響今南投縣國姓鄉南港村在清末至日治時期地方社會發展的主要因素。筆者發現清末「開山撫番」以來,在國家力量介入後,特別是日治時期現代化國家的治

理及交通、經濟設施下,漢人社會的發展與清中葉之前有相當不同的發展途徑。南港村的研究指出清末「開山撫番」後的客籍漢人社會,因國家力量的保護,移民到新的生活空間,藉由宗教力量來凝聚社會;後因日本政府的地方治理與引進新式的生產方式,形塑了社區意識。筆者認為利用人類學家所建構的地緣、血緣等概念來解釋清末以降漢人地域社會的形成,仍有未充分之處;因此,施添福基於上述人類學概念而建構之地域社會的操作模式,仍需局部修改。 清末南港村的客家擴散性移民,在日本政府殖民經濟政策的影響下,展現了非傳統的面貌,如缺乏大的宗族組織、傳統宗教活動與信仰較為淡薄,在現代化資本經濟的影響下,快速的土地利用變遷,不僅活絡了

地方社會,更奠定南港客家地域社會持續發展的條件,也展現了其與其他區域不同的特性(區域性)。關鍵詞:地域社會、區域性、客家、擴散性移民、樟腦業、水沙連

府城一味:時間煮字,情感入味,一起來臺南吃飯

為了解決住家附近土地公廟 的問題,作者謝仕淵 這樣論述:

府城一味,就是料理背後的人情味。 生活在台南,無論一日或十天、一年或十載, 只要能發現這一味,就可品嘗這座城市的美味精髓。 在臺南,有許多來自日常的訊息,怎麼來、如何去的事物,都提醒了我們生活在府城的時間節奏。住家附近的大埔土地公廟,只要到了戲棚搭起時,我們便知那是春季或秋季。市場中攤商忙著剝皇帝豆,那就是四月。地上擺了一堆沾附泥土的綠竹筍,就是春天到了的訊息。烏魚上市則是冬冷之時。 依著這樣的作息而生活,就算生活在都市,也能感覺土地呼吸的舒張。 ★味道的認同感,最為死心塌地,被認可的食物,一輩子也無法忘記。 來到臺南學會的第一件事,就是千萬別跟臺南人爭辯那間菜粽好吃、那家炒

鱔魚意麵道地。 每個臺南人對於特定店家的食物認同度很高,很難被人輕易說服,放棄心中的第一名。 這本書不對美食追本溯源,也不想說些傳說掌故,對於府城的生活體驗,或許我們應該試著放棄所有外在權威。僅僅懷抱著單純心情,當個吃飯的人,仔細觀察與品嘗。 我想要建立一種直接面對食物的關係,如同台南人對食物的認同。 ※台南美食密度之高,令人吃驚※ 本書收錄的台南美食,大約有九成都位處以民生綠園為中心、方圓兩公里內的範圍, 因此,只要憑著自己的雙腳,都能來去自如的從這間店迅速走到那間店。 名家推薦 文化部次長 楊子葆 ╳ 國立成功大學歷史系名譽教授 林瑞明 專文推薦 「《府城一味》以一種這個時代罕見的

誠實態度體驗臺南味道。」——楊子葆.作家、文化部次長 「《府城一味》讓我一一溫習我曾經光顧的各家老店及小攤,並隨之深入背後的文化,真是齒頰生香。」——林瑞明.國立成功大學歷史系名譽教授

看不見的五常街

為了解決住家附近土地公廟 的問題,作者池玉惠 這樣論述:

民國七十三年以前,在靠近現今臺北市中山北路二段的附近,曾經存在著一條五常街,但是因為都市計畫更新的原因,它被劃定為公園預定地,所以在這條五常街上的家屋全被視為違章建築,並於民國七十三年被拆除了,這條五常街在臺北市的地圖中僅存在著不到三十年的歲月。 當時的違章建築拆除過程順利,住在棚屋群裡的居民看起來沒有強烈的抗議舉動,就連當時的報章雜誌也都沒有留下任何拆除的蛛絲馬跡,這和近來因為都市更新而拆除違章建築所產生的抗議事件相較之下,可說是一切都很平靜,但是沒有任何的抗議事件發生,並不表示居民默認或是接受。 本研究從國內外的相關文獻研究做為出發點,進而回溯祖父與祖母來此定居的過程,分析這

些都市邊緣人來此定居的原由,以及細述五常街23巷居民們的家居生活點點滴滴,直到拆除變局的產生,及政府處理違建聚落居民安置問題,並就此來探討城市邊緣人居住權的問題。 如今筆者與家人從回此地,此五常街23巷的違建聚落早已消失,而且成為附近大樓的好鄰居(永盛公園及地下停車場),不過對於筆者與曾經住在這裡的人而言,心中卻是充滿著無限的感慨與疑惑,感慨的事是,難道當時的命運為何只能選擇唯一的一條路「被驅逐」,疑惑的事是,大夥的居住權利為什麼那麼輕易就「被剝奪」,然而,當時都市邊緣人的心情以及處境有誰能體會。 如今時光飛逝,歲月如梭,這條看不見的五常街已經消失在臺北市的中山區將近快要三十個年頭

,可是截至目前為止,臺北市仍在繼續發生違建問題被拆除的問題(民國一百零二年的華光社區拆除事件),藉本論文的發表,衷心的期待,政府單位能重視每一個城市居民的居住權利,同時希望再也不要有下一個都市更新的犧牲者了。

住家附近土地公廟的網路口碑排行榜

-

#1.土地公廟管區 - albertasensio.es

也就是土地神. 三峽宰樞廟廟宇簡介| 拜好廟‧求好運-台灣寺廟參拜體驗分享. 很簡單直接問妳住家附近的店家 ... 於 albertasensio.es -

#2.透天厝緊鄰土地公廟網勸退曝悲慘經驗 - 房地產

有名女網友近期計畫買屋,看中一間透天厝,但因為屋子鄰近土地公廟, ... 有噪音干擾外,燒金紙的煙也會飄到住家,相當困擾,「燒香跟金紙會提高pm2.5 ... 於 house.udn.com -

#3.經典雜誌 01月號 2021 第270期 - 第 40 頁 - Google 圖書結果

厂 0 广對於土地的利用,最為直接的聯想便是農耕田種以求民生,土地公因而兼 ... 謝宗榮的妻子李秀娥則分享與住家附近土地公的互動,無論出書,還是家中家 V V F 厂大小事, ... 於 books.google.com.tw -

#4.土地公廟管區

土地公 管區查詢; 誰知道南京東路四段是哪個土地公廟的管區; 發問復北興安附近土地公 ... 誠心誠意的拜,土地公公不定會保佑你,因為你的住家不是在他的管轄範圍之內。 於 wufy62o8.zenesistulum.com -

#5.災害潛勢地圖查詢

0.5~1.0 公尺. 1.0~2.0 公尺. 2.0~3.0 公尺. >3.0 公尺. 連江縣淹水. 說明. 6小時降下150mm的雨, 6小時降下250mm的雨, 6小時降下350mm的雨, 12小時降下200mm的雨 ... 於 dmap.ncdr.nat.gov.tw -

#6.土地公有分管區 - 張定瑋老師- 痞客邦

許多人會在住家附近準備水果去拜土地公,但是住家周圍這麼多,到底哪一個才 ... 小編的真實案例、我記得我的住家方圓1公里內,有三個土地公廟,每到初 ... 於 dinway66.pixnet.net -

#7.[請益] 對面有土地公廟的物件,會很不好嗎- 看板home

房子面對土地公廟- 房子是你在住的不是鄉民在住的03/1617:40. ... 住家或店面3. ... 在風水學上,神前廟後都是屬於孤煞之地,所以住宅附近有寺院、教堂等宗教場所,都 ... 於 info.todohealth.com -

#8.台南市有名的土地公廟,房仲、業務求財好運來

民間也有個風水學上的說法,就是利用您目前的【住家】與土地公廟的相對 ... 附近居民都尊稱大伯公,巷道雖小卻是早年重要的車水馬龍通道,寺廟創建於 ... 於 dozen885.pixnet.net -

#9.[新竹郊山]龍鳳連稜鳳飛去...石頭坑山坑我行 - 方格子

8:51 順著123縣道走,路過土地公,先打招呼。 ... 9:28 走到鄧雨賢紀念公園,紀念曾在附近芎林國小任教, 有「台灣歌謠之父」的音樂家 ... 於 vocus.cc -

#10.《補財》這樣拜土地公才有效之幫我提升好運~拜拜流程總整理 ...

2.先從外面的天公爐開始拜,向玉皇大帝暨諸天過往神佛說明自己是誰以及來意。 3.再入內向福德正神祈求說明身份(姓名、生日、居住地址 ... 於 abc90147.pixnet.net -

#11.土地公一定要這樣拜才正確!拜對,事業順利、錢財滾滾來

向土地公求財運有很多眉角,本篇告訴您親愛的土地公愛吃什麼東西呢?1.家附近的土地公廟一定要拜!不論求財、求事業、或是任何你想要求的, ... 於 www.cmoney.tw -

#12.土地公廟管區- 廟的方法? Mobile01>請問有沒有快速查詢特定 ...

才知道,原來土地公也是有分管轄的!. ?? 誠心誠意的拜,土地公公不定會保佑你,因為你的住家不是在他的管轄範圍之內。. 當你們還不清楚自己的土地公,管轄台南白河 ... 於 a3jq10.gxf28dqc1231r.com -

#13.最早的管區福德正神、聖杯、土地公廟、開光點眼、神靈鑑定

我皆建議客戶,要拜土地公就要拜管區福德正神,但如何才拜得到呢? 首先去住家或公司所在地附近找看看(有時候不一定在附近),有幾間福德正神廟,先到廟內上香,並看 ... 於 red352.redmedia.com.tw -

#14.想賺大錢,要先學會拜土地公!

想賺大錢,要先學會拜土地公!向土地公求財運有很多眉角,本篇告訴您,如何拜土地公,敬愛的土地公又愛吃什麼東西呢? 住家附近的土地公廟一定要拜 ... 於 flora831.pixnet.net -

#15.如何拜區域土地公 - 個人新聞台

... 是住家附近的土地公,但是如果是做業務或是做生意的,則是工作場所附近 ... 第一:到土地公廟首先點12柱香,左手持香至天公爐的地方向外拜三下, ... 於 mypaper.pchome.com.tw -

#16.楊繡惠求財招數公開找離家最近土地公靠1招與祂熱線

不少人喜歡求財到處拜拜,藝人楊繡惠就透露,其實找住家附近的土地公廟拜最靈驗,千萬不要「近廟欺神」覺得住家附近不靈驗,只要心誠則靈加上拜拜儀式 ... 於 www.ctwant.com -

#17.發問復北興安附近土地公廟確切位置看板SongShan 批踢踢實業坊

台灣幾乎各村里都有土地廟,且各廟宇無論供奉任何神明引言目前住家附近巷子消防通道內,有地主將土地上原有的民宅拆除,據悉將來要改建為廟宇, 引起整條巷子其他住戶的不滿, ... 於 0wy.matchdecks.com -

#18.土地公廟管區- 油行尾福德爺廟全台唯供奉施琅的 ... - 23935.club

土地公廟, 竹山, 招財, 拜拜, 發財金, 紫南宮, 開運, 廟宇, 南投推薦文章咖啡濃郁 ... 許多人會在住家附近準備水果去拜土地公,但是住家周圍這麼多,到底哪個才是你的 ... 於 zqteud.23935.club -

#19.生意人都選初二拜土地公?三樣隱藏供品有拜有加分!

明(24)天為農曆四月初二,不少經商或是做生意的人都會在這天到住家附近,或是店面、公司附近的土地公廟拜拜,祈求土地公可以保佑生意、業績蒸蒸日上 ... 於 www.nownews.com -

#20.教學指引永靖國小- 土地公廟管區

土地公 又称福德正神,是中国民间宗教信仰之,其供奉的土地庙属于中国分布最广的祭祀 ... 目前住家附近巷子消防通道內,有地主將土地上原有的民宅拆除,據悉將來要改建為 ... 於 n42tx.frontiers4men.com -

#21.靈驗2.我在人間發現拜拜真正的力量: 穿透人心與靈界的求神祕辛

有一次過年,他突然問我:「我是不是有虧欠土地公什麼物品? ... 聽說,臺灣的每一個鄰里都有一尊土地公守護著,如果我們四處拜土地公,就不會得到住家附近土地公的保佑, ... 於 books.google.com.tw -

#22.土地公廟 聚落的指標:以草屯鎮為例

李文主要是考證,也討論臺灣土地公廟與古代社祭的關係。毅文則泛論臺灣土地公信仰的性質。此外增田福太郎的「臺灣の宗教」也有專章討論土地公廟的沿革 ... 於 twstudy.iis.sinica.edu.tw -

#23.土地公現身要換官帽。土地公升官發財來保佑 八月 ... - YouTube

八月十五日這樣祝壽 土地公 ,祝壽又求到財利來 土地公 現身要換官帽。土地公升官發財來保佑 住家土地公 或 附近土地公廟 都可以這樣拜這樣 ... 於 www.youtube.com -

#24.民視新聞網- 24小時不間斷專業新聞服務

FTVNews提供即時新聞Live直播,政治、國際、財經、生活、社會、地方、娛樂最真實的報導、最多元的內容,掌握最新消息、生活動態,都在民視新聞網。 於 www.ftvnews.com.tw -

#25.住家隔壁有土地公廟 - Mobile01

買房子千萬不要買在廟的附近,我個人的切身之痛! 我現在住的地方離廟宇只有一個轉角,每到甚麼節日的時候就是吵吵吵,早上六點就開始放鞭炮 ... 於 www.mobile01.com -

#26.搬家拜土地公

在大門地方將銅板灑入屋內,嘴裡講吉祥話,例如:事事順心! 財源廣進! 如題。我想參拜住家附近的土地公祈求保佑。 我家附近有兩間廟,土地公是陪祀神明 ... 於 kqhga1nf.egleniptv.com -

#27.土地公(福德正神) 怎麼拜? 怎麼拜土地公才會靈 - 綠巨人的部落格

很多人家裡有拜土地公,也些人也把住家附近的土地公廟,當作是家裡的神明一樣,早晚去上香,土地公算是台灣的拜拜文化中,唯一可以跟媽祖文化一樣信眾 ... 於 taiwanbless.pixnet.net -

#28.土地公廟管區 - M55P73Ua

很簡單直接問妳住家附近的店家!. 做生意的店家通常都會拜土地公!. 我要留言. 阿Q媽媽訊息請問如何知道自己家管區的土地公廟在哪裡? 如題,想知道哪個土地公廟是管轄 ... 於 m55p73ua.23905.club -

#29.農曆走春求神拜佛保平安拜土地公、關公及五路財神求財神降臨

再者,你公司及住家附近的神明,或是土地公,駐紮在該地,在方圓幾公里 ... 有些土地公廟原本是小小的一間,但因為神蹟顯靈,或是當地發展很好,感恩 ... 於 www.moneyweekly.com.tw -

#30.二月二土地公生!備甜食求平安3類人不宜祭拜- 運勢- 中時新聞網

21日是土地公生日,可準備7供品祭拜,祈求一年平安順利。(劉宗龍攝) ... 至於地點,住家附近的土地公廟即可,不需要捨近求遠。 於 www.chinatimes.com -

#31.新年談財神-土地公趣譚

惟在您我住家附近,農曆初一、十五按時祭拜的土地公,也具有財神特質。 ... 城隍廟有城隍爺、城隍夫人或其家人,甚至設有寢室;土地公廟有土地公、土地婆。 土地公. 於 www.mjib.gov.tw -

#32.中和土地公廟怎麼去

區域土地公就是負責當地的福德正神,有分為工作場所及居住地二種,一般人大多拜的是住家附近的土地公,但是如果是做業務或是做生意的,則是工作場所 ... 於 bodegasvalmorisco.es -

#33.[問題] 家附近兩間土地公廟拜哪一尊或都拜? - 看板Folklore

如題。我想參拜住家附近的土地公祈求保佑。 我家附近有兩間廟,土地公是陪祀神明。 目測剛好跟我家左右各相距1km,所以兩間與我家的「地緣」打平。 於 www.ptt.cc -

#34.新厝附近有宮廟被家人嫌網見「這尊神」狂讚:準備賺錢

... 唯獨住家附近有一間小宮廟,讓家人很在意,不知該怎麼解決?想詢問大家意見。網友們得知供奉的神明是「土地公」,反而一面倒地盛讚,「土地公是帶 ... 於 tw.tech.yahoo.com -

#35.許的願望才會靈!... - 張定瑋老師-全球姓名學陽宅風水權威大師

許多人會在住家附近準備水果去拜土地公,但是住家周圍這麼多, ... 小編的真實案例、我記得我的住家方圓1公里內,有三個土地公廟,每到初一、十五,就 ... 於 www.facebook.com -

#36.【手工正箔】初二十六拜土地公/頭牙/尾牙/聖誕(廟裏拜拜款)

趕緊到住家附近的土地公廟祈求福德正神保佑。 買屋賣屋租房:如果是想找店面、買房子等,都可以先向土地公說自己想要的條件,保佑順利換屋。而如果是自己先看到有興趣 ... 於 www.blessingday.me -

#37.土地公廟轄區的推薦與評價,PTT、DCARD、MOBILE01

標題[問題] 家附近兩間土地公廟拜哪一尊或都拜? 時間Fri Jul 1 09:39:19 2016. 如題。我想參拜住家附近的土地公祈求保佑。 我家附近有兩間廟,土地公是陪祀神明。 於 poi.mediatagtw.com -

#38.土地公怎麼拜?時間、供品及流程一次看,讓你不用再擔心拜錯

通常拜土地公是每月拜2次,一般人會選在農曆初一、十五到廟裡拜土地公,開店做生意的人則會在初二、十六於門口設案拜拜,這些祭祀活動俗稱「做牙(正確字 ... 於 mamibuy.com.tw -

#39.福德祠高雄市小港區公所- 土地公廟管區

土地公有分管區. 你知道嗎,土地公也是有分管區的!. 拜對,許的願望才會靈!. 離你家最近的土地公,不見得是管轄你那個住家的土地公!. 許多人會在住家附近準備水果去 ... 於 loitb3.blueinfomedia.com -

#40.出神入話──接地氣映人心的台灣民間信仰 - 第 52 頁 - Google 圖書結果

謝宗榮的妻子,同樣是民俗研究者李秀娥則分享,與住家附近土地公的互動,無論健康, ... 原名為「芝蘭廟」,起初主神為福德正神,總幹事簡有慶說道,過去有位董事住在廟附近, ... 於 books.google.com.tw -

#41.【風水特輯】「宮廟宅」禁忌多?住在廟旁邊風水達人有解!

以上為住家若遇到宮廟可化解不良風水的建議,旺好運楊登嵙老師也表示,如果想要開店做生意,宮廟的附近就非常適合營業,生意往往會很好,風水小知識提供給 ... 於 hhh.com.tw -

#42.蘆洲箕穎宮(土地公廟、福德正神)

民間農村社會常見住家附近的土地上,蓋有一座小小土地公廟,請祂保佑五穀豐收,因此有「田頭田尾土地公」的說法。 瞭解詳情 · 查看全部. 蘆洲箕穎宮主神是福德正神,陪祀 ... 於 taoist-temple-211.business.site -

#43.有巢氏房屋

葫蘆國小商辦住家大坪數大空間. 8.7%. 台北市士林區葫蘆街. 2,300萬 2,100萬. 29.86坪 --房(室)--廳1衛 45.1年 · 光北介壽大面寬傳家金店面. 台北市松山區光復北路. 於 buy.u-trust.com.tw -

#44.家裡附近土地公 :: 台灣觀光指南

台灣觀光指南,土地公管區查詢,住家附近土地公廟,家裡土地公怎麼拜,到土地公廟拜拜要怎麼說,做生意拜土地公,常拜土地公,土地公乖乖,公司土地公. 於 travel.imobile01.com -

#45.台南福德正神(土地公廟)懶人包 - 南人幫

有人說怎麼求、怎麼拜,但我覺得還是要從身邊做起,例如說住家附近、公司附近或是固定1~2家土地公廟,常走動土地公就會多看到你多認識你,你想如果三 ... 於 lifeintainan.com -

#46.土地公廟管區- 寺廟法令與實務公務人員保障暨培訓委員會 - W56T

仁興宮東過村有座全台唯的康氏宗祠,啟建於民國七十八年,民國八十年完工,並在當年農曆三月二十二日安座入火。 非營利組織網,土地公管區查詢,住家附近土地公廟,桃園土地 ... 於 w56t.dirtyfuckers.net -

#47.土地公廟管區 - boypixel.fr

佛在《地藏菩薩本願經》地神護法品中講: 也就是土地神. 土地庙- Wikiwand. 很簡單直接問妳住家附近的店家!. 做生意的店家通常都會拜土地公! · 楊繡惠 ... 於 boypixel.fr -

#48.明二月初二「土地公生」最宜求財命理師曝「龍抬頭」拜壽旺運 ...

農曆二月初二(21日)是「土地公」生日,第一個「頭牙」日, ... 社會常見住家附近土地蓋有一座小土地公廟保佑五穀豐收,因此有「田頭田尾土地公」的 ... 於 today.line.me -

#49.少年土地公的紀事本末02 - 第 2 卷 - Google 圖書結果

啊,我真為那些人哀悼,因為他們最近老是看到住家附近鬼滿為患啊! ... 不但莫名其妙被青瘟鬼王懸賞,「前白無常」和「虎爺」還抓了不少鬼回來,正關在我家土地公廟的後面。 於 books.google.com.tw -

#50.土地、房屋實價登錄查詢

年月; 地址; 單價/坪 · 112/5; 中壢區高鐵南路二段280號三樓; 30 萬/坪 · 112/5; 中壢區興建街10號五樓之2 · 112/5; 中壢區環西路二段300巷2之9號 ... 於 www.twhg.com.tw -

#51.去伯公啊家坐一坐 臺南大埔福德祠 - BEYOND

搬到臺南後,一次我問起在臺南住了二十多年的母親住家附近可有土地公廟,母親想了想說她不清楚,但她偶爾會去開山路上的大埔福德祠拜拜。 於 www.beyondbeyond.com.tw -

#52.立春拜土地公!楊繡惠曾爆擁上億房產「獨門求財法」全說了

每年農曆2月2日為「頭牙」,就是土地公聖誕之日,通常這天都會拜拜求財, ... 公最有效,土地公就像是管區,所以她提醒不必捨近求遠,去住家附近的拜 ... 於 news.tvbs.com.tw -

#53.公司土地公與地方土地公的不同 - 香品,佛珠

還是應該去拜住家附近的土地公廟會比較好呢? 這之間有差異嗎? ... 北縣市,大家最愛去中和的烘爐地土地公廟拜拜,因為那裡土地公果位很高,. 於 magicsim.pixnet.net -

#54.子時最靈驗生活三立- 土地公廟管區 - 1111.berlin

MyHome. 很簡單直接問妳住家附近的店家!. 做生意的店家通常都會拜土地公!. 我要留言. 阿Q媽媽訊息你知道全台最貴的廟在哪裡嗎 ... 於 mgd0i.1111.berlin -

#55.拜土地公~ - BabyHome親子討論區

是要選擇離家最近的土地公廟就好還是~拜(所屬的里)的土地公廟呢?... ... 拜住家附近的土地公. ... 我是拜我家附近的小土地公廟ㄋ~香火還蠻鼎盛的~. 於 forum.babyhome.com.tw -

#56.這樣拜財神才有效(拜拜系列之九) - Google 圖書結果

另一種方式便是將紙錢拿去附近的土地公廟,在徵得土地公同意後,將拜地基主的紙錢放在土地公廟奉化。住家附近的土地公廟管轄著每一間住家的地基主,在這裡要注意的 ... 於 books.google.com.tw -

#57.拜託小人麥擱來啊!提供你超專業「趕小人攻略」照著 - CaVa

哪裡辦. •住家附近的土地公廟。 • 可以經常前往、或讓你感覺特別親切的土地公廟。 • 大廟或香火鼎盛的廟宇內所配祀的福德正神,也是可以祈求的對象。 於 cava.tw -

#58.土地公廟管區

兩里民各拜各的廟區域土地公就是負責當地的福德正神,有分為工作場所及居住地二種,一般人大多拜的是住家附近的土地公,但是如果是做業務或是做生意 ... 於 lefilcreatif.fr -

#59.拜土地公攻略|初二十六土地公怎麼拜?土地公愛吃什麼看這篇!

若實在是不知道怎麼買,可以直接告訴店家是祭拜土地公用,就不怕買錯囉! 除了金紙之外多帶一對蠟燭(或是使用廟方準備的蠟燭或點燈服務),蠟燭和 ... 於 shopee.tw -

#60.「土地公廟我開的」老翁持拐杖趕人大園警一問原因家屬無奈

許男提到,當時他到住家附近的土地公廟參拜,突然一名自稱當地鄰長的老翁靠近,稱該間土地公廟是他在負責管理的,不允許外人進入,但許男從小就在該間 ... 於 tyenews.com -

#61.2023頭牙「土地公生日」,超適合迎錢龍求財!命理師揭拜拜5 ...

農曆二月初二是「土地公」生日,第一個「頭牙」日,又稱「龍抬頭」最宜迎錢龍求財。「土地公」的正名是「福德正神」,民間農村社會常見住家附近土地蓋有一座小土地公廟 ... 於 www.storm.mg -

#62.「頭牙沒做尾牙空」! 二月初二土地公生日專家透露求財五步驟

民間農村社會常見住家附近的土地上蓋有一座小小土地公廟請祂保佑五穀豐收,因此有「田頭田尾土地公」的說法。土地公親切招牌的白鬍鬚,手持柺杖頭戴帽 ... 於 n.yam.com -

#63.立春拜土地公!楊繡惠曝獨門密技照做財運旺翻 - 鏡週刊

楊繡惠在節目《命運好好玩》談到拜土地公的一些小眉角,表示「求財」求土地公是最有效的,並指出拜土地公廟不需要「捨近求遠」,住家附近即可。楊繡惠解釋 ... 於 www.mirrormedia.mg -

#64.看房筆記|寧可信其有,買房問神明的經驗分享 - 微恩好感生活

現在在高雄,我主要是拜土地公, 可以選擇到自己常拜的廟宇, 或住家附近的土地公廟, 也可以到考慮購屋區域的土地公廟, 說明買房預算、格局、地段, 於 cocoweien.com -

#65.土地公廟管區

拜土地公中國傳統中,個月拜兩次,初、十五或初二、十六; 拜對時間、拜對食物最重要收藏. 回覆. 分享. 引言. 目前住家附近巷子消防通道內,有地主將土地上原有的民宅拆除, ... 於 mbw.mypfwarrior.org -

#66.靈驗2.我在人間發現拜拜真正的力量(EPUB版): 穿透人心與靈界的求神祕辛

Q2、只能拜住家附近的土地公?聽說,臺灣的每一個鄰里都有一尊土地公守護著,如果我們四處拜土地公,就不會得到住家附近土地公的保佑,這是真的嗎?臺灣三大求財土地公廟— ... 於 books.google.com.tw -

#67.二月二土地公生福安廟湧入參拜信眾祝壽- 花蓮 - 更生日報

「土地公」即是「福德正神」,民間農村社會常見住家附近土地蓋有一座小土地公廟保佑五穀豐收,因此有「田頭田尾土地公」的說法,且「土地公」可通天達 ... 於 www.ksnews.com.tw -

#68.誰知道南京東路四段是哪個土地公廟的管區 - Americangonads

不過,明朝是土地公廟全面展開的時期,則是可以確認的。 非營利組織網,土地公管區查詢,住家附近土地公廟,桃園土地公廟查詢,拜土地公區域,福德正神土地公,台中土地公廟查詢 ... 於 www.americangonads.com -

#69.【中元普渡攻略】2023拜拜時間、供品、禁忌事項懶人包!

祭拜時辰:地官:又稱普渡公,祭拜時間為七月十五日中午或者七月十四日的凌晨。 ... 之外,也別忘了祭拜地基主,地基主傳說為各家守護神,作用在於保衛住家平安,祭拜 ... 於 www.klook.com -

#70.我在人間的靈界事件簿(口碑紀念版)(EPUB版): 最叛逆的靈界調查員,最生猛犀利的靈修祕辛

2登山前可以在入口處拜一下山神、土地公,入山後不要在山區鬼吼鬼叫、開玩笑, ... 但為了讓家人安心,才會在出門前專程到住家附近的土地公廟拜拜,祈求登山順利。 於 books.google.com.tw -

#71.立春拜土地公!楊繡惠曝獨門密技照做財運旺翻 - 東森新聞

每年農曆二月初二是土地公生日,俗稱「頭牙」,信眾通常會準備供品來 ... 求土地公是最有效的,並指出拜土地公廟不需要「捨近求遠」,住家附近即可。 於 news.ebc.net.tw -

#72.土地廟- 維基百科,自由的百科全書

土地廟,又稱土地公廟、福德廟或伯公廟,為民間供奉土地神的地方(廟宇),多於 ... 內、住家、商店和工廠內供奉著福德正神、大伯公、土地公或地主公的神龕或小廟。 於 zh.wikipedia.org -

#73.獨/土地公生日快點拜!民俗大師曝「這些人」不要拜 - 三立新聞

諸神中的土地公雖官位不大,但他又是人間的代言人,要向上報告人間的大小事 ... 廖大乙說,拜土地公不要「捨近求遠」,平常就要跟住家附近的土地公多 ... 於 www.setn.com -

#74.土地公廟管區 - 65O

全台土地公廟桃市密度奪冠土地公廟常見有管區稱號,到底有多常見?土地公廟是全台 ... 土地公廟?: 聽說好像都要找住家附近的土地公拜拜因為土地公像是家裡的管區: 又 ... 於 65o.duncancumming.net -

#75.中元節是「補財庫」最佳時機!4大招財秘招跟著做

到土地公廟拜拜、換錢母 ... 中元節這天也可以前往住家附近的土地公廟祭拜土地公,拜完千萬不要忘了還要和土地公的坐騎「黑虎大將軍」(俗稱虎爺) ... 於 www.womenshealthmag.com -

#76.土地公廟管區- 土地公有分管區台灣張定瑋易經/姓名學/陽宅風水 ...

楊繡惠曾在命運好好玩節目中教戰求土地公的整套SOP,她說拜拜求財無須捨近求遠,住家或自家附近的土地公廟就形同管區,有什麼事情、心願或訴苦,&; 土地公比鄰而居管區 ... 於 fija.kleinmancorp.com -

#77.提供(居家方位風水)最多的討論話題!! 請問一下..關於住家附近有 ...

如果是居家附近有廟.. 位置圖如下: 房房房房廟 房房房房廟很小,是土地公廟,差不多一個人高,在路口, 廟門面向左下方,和左下邊的第一間房子距離為 於 home.url.com.tw -

#78.透天厝緊鄰土地公廟!買家問「該注意什麼?」 網曝經驗超崩潰

文章曝光後立即引起網友熱烈討論,不少人建議「最好不要」,住家與廟宇離得太近,不僅會有燒金紙的空汙、也會時常受到噪音干擾;此外,還有網友分享慘痛 ... 於 house.ettoday.net -

#79.過年有沒有拜對很重要!土地公、地基主拜好拜滿全攻略

所以要發財,除了拜財神,也要拜土地公。 敬拜土地公,可以到住家、公司、或工廠附近的土地公廟,也可以在家中祭拜。一般商家工廠 ... 於 www.cheers.com.tw -

#80.鹿港土地公廟、鹿港埔腳福德宮一次教你完整流程!讓你今年 ...

過年除了迎財神以外,大家知道還可以去拜土地公嗎?雖然很多人崇尚要去靈驗的大廟拜拜,但其實家附近的土地公廟你更應該拜、並且常常去拜,土地公還是 ... 於 ieatcandy.tw -

#81.拜土地公需要準拜什麼?有什麼拜土地公的眉角需要知道?你真的 ...

參考說法:奉請福德正神(土地公),信男/信女XXX,出生於農曆X年X月X日,住在XXX(住家或店家地址),今日準備供品向您敬拜,祈求福德正神加持(心願),並保佑 ... 於 jf1688.com.tw -

#82.9旬嫗外出參拜迷途|豐原分局警1小時內助返家 - ENN台灣電報

【警政時報謝榮浤/台中報導】 在臺中市豐原區,一名年邁的老嫗日前獨自外出前往附近的土地公廟參拜,但不幸在回家途中迷路。幸好一位熱心的民眾發現她 ... 於 enn.tw -

#83.最忙碌的神明.土地公|神祇介紹 - 環保金爐

若拜招財、求平安,切記「勿捨近求遠聞知名」、「誠心勿貪」兩大原則,應找常去、離住家或工作地點近的土地公廟,因為人與神也是要「博感情」! 於 www.shenlu.com.tw -

#84.新家附近有「萬善堂」該買嗎?網友列出3大優點直呼:人比鬼怕

... 但還是想問問大眾,對於住家附近是萬善堂有什麼看法? ... 居住是長久的事情,就看自己在不在意,這完全沒有正確答案:「就當作是土地公廟,因為 ... 於 house.dailyview.tw -

#85.住家附近土地公廟-Dcard與PTT討論推薦|2022年06月

在民間普遍信仰的神明,在都市、鄉村田間或山海等地都常見到土地廟。...日,住在○○○(住家或店面地址),今日準備供品向您敬拜,... 2021最新 ... 於 creator.gotokeyword.com -

#86.土地公廟分區問題- 靈異板 - Dcard

我家住在新店區寶慶街那邊,明天想要去土地公廟拜拜,但是聽說土地公廟盡量再家附近拜,不要跨區拜,請問要怎麼查詢自己家的位置是屬於哪一間廟的分區 ... 於 www.dcard.tw -

#87.警政新聞-拜完土地公跑去偷教會,東西神明絕不護短慣竊認栽

臺中市47歲姓男子常偷竊作案,日前為祈求自己平安無事,至住家附近土地公廟宇拜拜, ... 年次)於106年2月2日3時前往龍井區新興路上土地公廟祭拜,似乎有甚麼心願,特別 ... 於 www.police.taichung.gov.tw -

#88.土地公

台灣幾乎各村里都有土地廟,且各廟宇無論供奉任何神明,也都會配祀土地公,因此土地公是勢力最龐大、「神口」最眾多的神祇。 土地公雖官小位卑,卻是業務最繁忙的基層 ... 於 nrch.culture.tw -

#89.99%的人都錯了~土地公一定要這樣拜才正確!拜對,事業順利

尤其向土地公求財運有很多「眉角」, 今天「秘笈」大公開,小編就要告訴您土地公愛吃什麼、該怎麼拜唷。 ... 一、家附近的土地公廟一定要拜. 於 bud.healthdaily.tw -

#90.土地公廟管區

部分不知情的永館、秀川里里民,還會誤入其他管區的土地公廟祭拜。 ... 許多人會在住家附近準備水果去拜土地公,但是住家周圍這麼多,到底哪個才是你的土地公呢? 於 ehf9a.poweroflike.net -

#91.土地公管區查詢詳細資料(2023年更新) - 宜東花

我家住在新店區寶慶街那邊,明天想要去土地公廟拜拜,但是聽說土地公廟盡量再家附近拜,不要跨區拜,請問要怎麼查詢自己家的位置是屬於哪一間廟的分區 ... 於 www.ethotel365.com.tw -

#92.明天土地公聖誕! 拜對供品財庫補滿滿 - 好房網News

3/14農曆二月初二是土地公聖誕,許多公司行號會在這天備齊供品祭拜, ... 或住家附近的土地公廟祭拜,並準備4大樣供品,分別是甜食、土地公金或廟方 ... 於 news.housefun.com.tw -

#93.中秋節土地公生日民俗專家建議「這樣拜」好事發生 - 自由時報

... 這3天只要挑自己有空的時間,到住家附近的土地公廟拜即可,若沒有辦法去土地公廟,也可在自家陽台呼請境內土地公或福神,也有同樣的效用。 於 news.ltn.com.tw -

#94.土地公的神像的擺放位置風水分析 - 人人焦點

土地公 神像擺放禁忌. 忌諱放在橫樑之下 · 住家神佛像風水擺放原則. 1、如果家中有條件,最好設置專門的房間擺放; · 土地公日常供奉注意事項. 一、找一尊看著 ... 於 ppfocus.com -

#95.土地公的鬍鬚 - 光明堂行善雜誌社

住家附近 有一座土地廟,最近赫然發現,土地公的鬍鬚遭人剪斷,看了不禁內心唏噓不已,似乎是向土地公所求未能如願,而公然所做的抗議。 土地公廟前也有著一副 ... 於 www.gwangming.com.tw -

#96.想賺大錢,要先學會拜土地公! - 行到水窮處、坐看雲起時

向土地公求財運有很多眉角,本篇告訴您,如何拜土地公,敬愛的土地公又愛吃什麼東西呢? |住家附近的土地公廟一定要拜. 不論求財、求事業、或是 ... 於 jerry-huang.net -

#97.如何拜區域土地公 - 善法命理

區域土地公就是負責當地的福德正神,有分為工作場所及居住地二種,一般人大多拜的是住家附近的土地公,但是如果是做業務或是做生意的,則是工作場所附近的土地公更為 ... 於 afa7426.bodh.tw