六張犁亂葬崗的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦余杰寫的 德意志的美與罪 和陳英泰的 陳英泰回憶2‧3‧4套書《回憶2‧3‧4含別冊1冊》都 可以從中找到所需的評價。

另外網站六張犁亂葬崗也說明:六张犁乱葬岗 是一处位于台北市信义区六张犁的乱葬岗,埋葬于其中之骨骸多属年代无人认领之戒严时代死难者遗体,也是台湾少数至今仍存留且经确认之白色恐怖 ...

這兩本書分別來自主流出版社 和吳三連台灣史料基金會所出版 。

國立臺灣大學 法律學研究所 王泰升所指導 高毅的 《促進轉型正義條例》與威權統治受難者定義的重構:以杜孝生為例 (2019),提出六張犁亂葬崗關鍵因素是什麼,來自於杜孝生、轉型正義、非政治刑法、司法不法、自由民主憲政秩序、公平審判原則。

而第二篇論文國立臺北教育大學 台灣文化研究所 李筱峰所指導 李宜哲的 面對死亡而生 --台灣白色恐怖受難者的死亡哲學分析-- (2018),提出因為有 白色恐怖、政治受難者、死亡哲學、安息歌、遺書的重點而找出了 六張犁亂葬崗的解答。

最後網站六張犁怪談妙案多台文所教授:有生一定要來看壯觀奇景 - 芋傳媒則補充:蔡蕙頻說,「六張犁公墓除了墳墓外,還有許多活人的故事在發生,未來會整理成書,敬請期待,出書之後也考慮開個旅行團,邀約大家一起從二殯園區遊到亂葬崗 ...

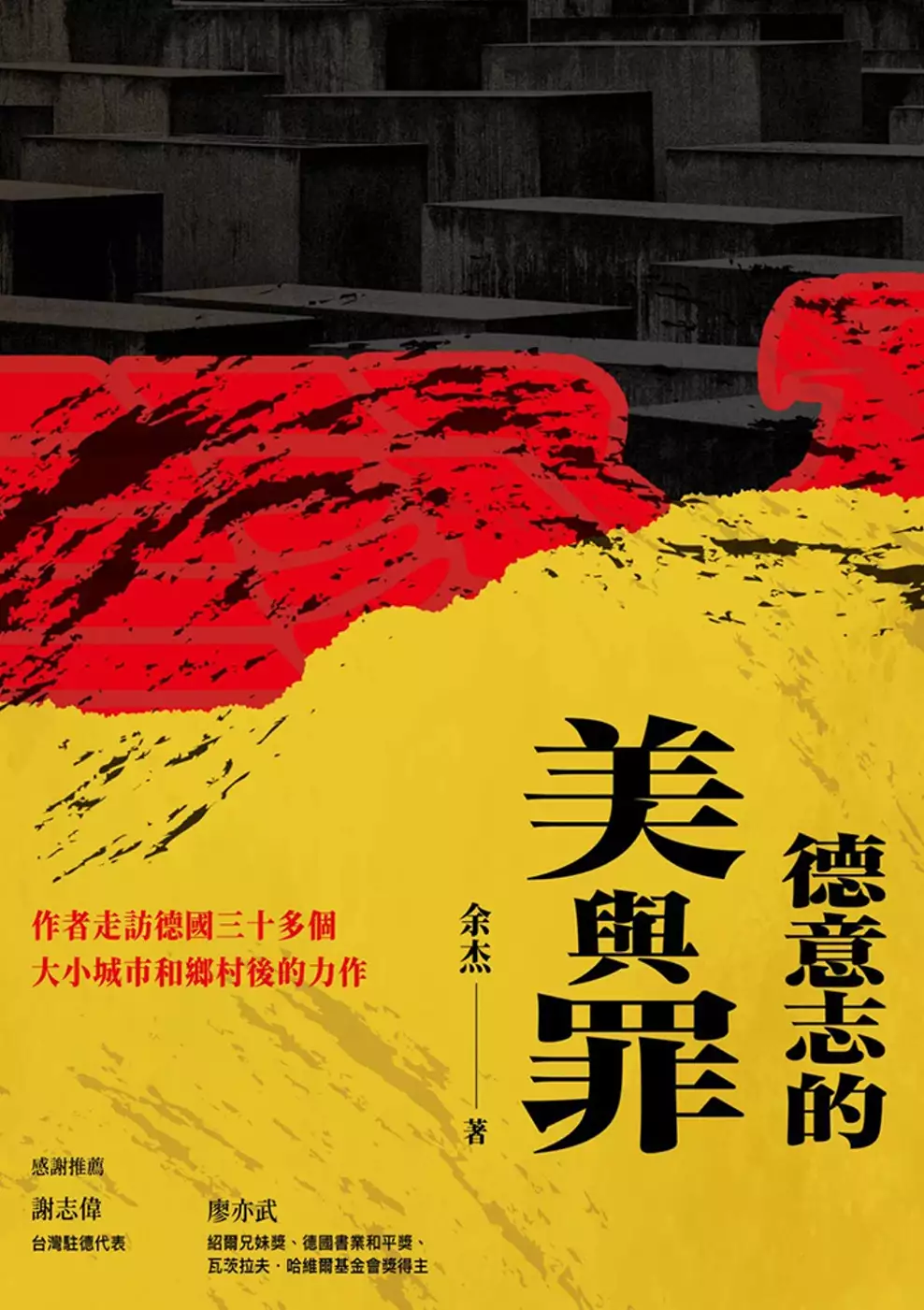

德意志的美與罪

為了解決六張犁亂葬崗 的問題,作者余杰 這樣論述:

2006年和2008年,作者應德國筆會、德國外交部及歌德學院的邀請,走遍德國三十多個大小城市和鄉村,根據在德國接觸到各界人物、事件、風景、建築等方面為素材,採取遊記、對話、訪談、評論等多種文體相結合的寫作方式,以親身感觸和豐富資料為基礎,鮮活而生動地傳達出「德國經驗」對中文讀者的啟發意義,在2009年完成《從柏林圍牆到天安門》一書(台北:允晨出版)。此書出版後,中國在納粹化的方向上加速行駛,作者的人生也發生了劇變。與作者亦師亦友的劉曉波因零八憲章被捕並被判重刑,2012年1月,作者不堪中共暴政之迫害,全家流亡到美國。 初版13年之後,余杰增補新的材料和近年發生的事

件,讓全書更為豐富與鮮活,並重新定名為《德意志的美與罪》。當年,余杰奮筆疾書,大聲吶喊,卻無人傾聽。他在書中所作的預言如今一一實現,他在書中的警告,至今仍未過時。 無論是對於中國、還是對於台灣,《德意志的美與罪》一書是民主化、民主鞏固和轉型正義的必修課。對於熱愛民主自由、追求正義的讀者,是一本不可錯過的好書。 感謝推薦 這本書非常值得一讀之所在:余杰寫的固是德意志五百年前至當下的盛衰風華史,字裡行間,卻也處處透露著面對當代中國淪為共黨迫害人權,扭曲真理的對象之悲憤與憂心。而難能可貴的是,此憂心也兼及於陷入中共魔爪的香港及飽受威脅的台灣。尤其在論評「人權壓迫史」之章節裡,台灣的鄭南

榕烈士和德國的紹爾兄妹、中國的劉曉波和廖亦武並列,令我讀了心頭震撼不已。 (謝志偉——台灣駐德代表) 余杰透過這本書帶領中文讀者穿過德國近代、當代史的漆黑隧道,轉接光明大道,同時也對照著中國近代、當代史至今尚拋錨在交流道上的黑暗軌跡,非常精彩! (廖亦武——紹爾兄妹獎、德國書業和平獎、瓦茨拉夫.哈維爾基金會獎得主)

六張犁亂葬崗進入發燒排行的影片

🔥支付寶打賞:13581883245

🔥王炳忠今日頭條:搜索「王炳忠台灣」

🔥王炳忠臉書粉專:https://www.facebook.com/bingzhong.wang

♦♦♦

剛剛過去的周末,林明正同志組織了很有意義的「返校」參訪團活動,帶我們造訪黃埔二期的台籍將領李友邦將軍故居,下午再到馬場町參加白色恐怖受難者秋祭。

與其看「台獨」扭曲、洗腦的「返校」,不如親身了解那些魂斷馬場町刑場、埋骨六張犁亂葬崗的受難者都是什麼人!「返校」宣稱以基隆中學光明報案為原型,卻不談光明報就是中共台灣省委基隆支部經營的刊物,更不談被處決的鍾浩東是中共地下黨人,好像一切只是讀了《泰戈爾詩集》就被帶走,紅色烈士的血淚成就了台獨的政治資本。

包括林正亨、李友邦、吳思漢、鍾浩東、黃榮燦……等在馬場町結束生命的志士,都是中共地下黨或其外圍組織的工作者。其中李友邦將軍生於蘆洲望族,日據時期逃避日警緝捕,成功逃至祖國大陸,加入黃埔軍校,成立台灣義勇隊參與抗戰。他懷抱的反日反殖民意識,也逐漸與中共救亡運動結合。台灣光復後,李友邦捲入國共內戰下的白色恐怖,其中更有國民黨的各派內鬥,李友邦因其左傾思想及妻子嚴秀峰與中共地下黨人接觸,被認定是中共地下黨,1952年槍決於馬場町。

今天民進黨利用紅色血淚炒作台獨,又繼承國民黨反共政策並進而質變為反中,還有臉一邊聲稱轉型正義,一邊大搞綠色恐怖,真是做婊子還要立牌坊,用共產黨烈士的鮮血來反共反中,可恥、可惡!

《促進轉型正義條例》與威權統治受難者定義的重構:以杜孝生為例

為了解決六張犁亂葬崗 的問題,作者高毅 這樣論述:

先後於1998年及2017年通過的《戒嚴時期不當叛亂暨匪諜審判案件補償條例》(《補償條例》)及《促進轉型正義條例》(《促轉條例》),兩者目的均在於處理戰後台灣經歷長期威權統治所遺留下的結果,但兩者定義的威權統治受難者並不相同。《補償條例》係以是否遭受「政治刑法」處罰為斷;而《促轉條例》有關平復司法不法的規定,則以追訴或審判是否「違反自由民主憲政秩序、侵害公平審判原則」為標準。本文即著眼於此差異,探討:何以《補償條例》將威權統治受難者的範圍限於遭受政治刑法處罰者?又何以《促轉條例》要重新定義威權統治受難者?此一轉變反映出什麼意義?本文將以威權統治時期被判決觸犯貪污罪,因而無法依《補償條例》申請

補償的杜孝生為例,加以說明。藉由研讀政府檔案,本文認為杜孝生貪污案實為一樁動用「非政治刑法」的政治案件。然而台灣自由化、民主化初期,因為檔案開放程度低,欠缺事實資料,致使立法者在制定《補償條例》時,僅能憑藉過去遭受政治刑法處罰者的生命經驗,以劃定受難者範圍。而杜孝生這類遭受非政治刑法處罰的受難者,便被排除在外。將近20年後,由於轉型正義理論已獲得較多認識,並且受益於檔案開放,更能掌握歷史事實,立法者有意識地重構了受難者的定義。《促轉條例》不僅放棄了罪名要件,取而代之的「追訴或審判違反自由民主憲政秩序、侵害公平審判原則」要件,提供了以實質法治國理念評價威權統治時期國家行為的實證法基礎。依照《促轉

條例》的規定,杜孝生案屬於司法不法,其刑事有罪判決應視為撤銷。從《補償條例》到《促轉條例》的轉變,說明了:充分、堅實的歷史研究,是轉型正義工程的基礎。雖然本文關注「受難者」的面相,但是轉型正義的最終目的,並不只有填補受難者損害,而是藉著認識威權統治的歷史,以永遠警惕未來的統治者不可重蹈覆轍。

陳英泰回憶2‧3‧4套書《回憶2‧3‧4含別冊1冊》

為了解決六張犁亂葬崗 的問題,作者陳英泰 這樣論述:

陳英泰於2005年3月完成《回憶•見證白色恐怖》上下兩冊,在這兩冊所描述的是他的親身經驗及難友的辛酸故事。從逮捕、刑求逼供、判刑、坐牢到出獄,一幕幕的景象,刻畫出受難者心靈深處的傷痛與無奈,也赤裸裸暴露出國民黨統治當局的殘酷與暴虐。這不僅是苦難的真實呈現,更是人世間悲慘的控訴。2009年12月完成《再說白色恐怖》,本書則加入了更多完整的資料,尤其是軍法處逃獄計畫、綠島與軍監屠殺事件的來龍去脈、和對受難者的刑求逼供均刻畫的栩栩如生。《再說白色恐怖》出版之後沒多久,陳英泰便過世,留下3份尚未出版的稿件──「回憶:由改坐大牢到平反之路」、「回憶:開啟白色恐怖平反之門」、「回憶

:到達不了的平反之路」。這三份稿件內容主要是描述: (1) 出獄的難友在長期被社會隔離之後,要重新進入社會時所遭遇到的各種艱難困境,因為他們所面對的是沒有是非觀念,只為自利的冷漠社會。 (2) 蔣介石的去世、與中國關係的解凍、台灣本土意識的抬頭等等台灣情勢的轉變,使得被隱密、被忽視的白色恐怖年代的情形一一揭露於世。如何看待、處理、善後白色恐怖時期所遺留下來的問題,是陳英泰所關切的問題。 (3) 如何面對白色恐怖的兇手──國民黨政權。對於受難者含冤在地下已逾半個世紀,國民黨在白色恐怖時期的殘忍屠殺應當負起政治責任。 (4) 白色恐怖的平反之路。

陳英泰為平反白色恐怖的意志流露於字裡行間,他雖然已走出陰影,勇敢面對過去的苦難,但青春年華的熱情與理想仍然在心中燃燒,對台灣的熱愛與關懷始終如一,期盼台灣能夠成為獨立自主有尊嚴的國家。本會出版陳英泰的遺稿,期能將他對於白色恐怖時期的記憶與書寫,完整保留。隨著白色恐怖時期機密檔案的公佈,印證了陳英泰先生書中描述內容的真實性,在此同時,更喚起社會大眾能重新了解與認識白色恐怖,使世人願意對白色恐怖受難者給予公平評價,這是對於受難的個體、家庭乃至於民族的集體治療,讓隱沒在那個黑暗時代的人性光輝,得以重新顯露光芒,不再重蹈歷史的覆轍,這也是本會的出版初衷。

面對死亡而生 --台灣白色恐怖受難者的死亡哲學分析--

為了解決六張犁亂葬崗 的問題,作者李宜哲 這樣論述:

1949年5月20日台灣實施戒嚴,從此進入所謂白色恐怖時期,很多人因此入獄、受難。面對死亡時,產生了很多令人動容的場景。除了以歌曲送行,有些死難者會在行刑前呼喊口號,有人嘴巴因此被塞入布塊,有人遭槍托打碎下顎,甚至以不得收殮,曝屍數日做為處分。也有人堅持清白離世,清晨起床淨身,穿上新內衣與潔白襯衫,靜靜等待可能的死亡。有人在被點到名後,振作精神向難友們道謝與告別,還有死難者與看守人員握手,請求照顧難友們。本文聚焦於當時的送行歌曲,遺書,以及難友們的感念追憶,試圖以此拼湊死難者雖死猶生的精神。記錄台灣白色恐怖時期受難者送行歌曲的同時,討論歌曲背後的生命故事,死難者面對死亡的態度,並論及台灣的時

空背景與處境。另外,從白色恐怖死難者的遺書內容中,對照死亡哲學做相關整理分類,從中紀錄、記憶死難者們的精神,並演繹出戒嚴時期的台灣。最後再由親見死難者精神的難友們、倖存者角度,討論死難者高貴的精神如何被記憶與傳承。希望這些動人的生命姿態,成為台灣的重要資產,得以重構社會價值並帶著感動走向未來。

六張犁亂葬崗的網路口碑排行榜

-

#1.六張犁亂葬崗ptt2023-在Facebook/IG/Youtube上的焦點新聞和 ...

六張犁亂葬崗 ptt2023-在Facebook/IG/Youtube上的焦點新聞和熱門話題資訊,找六張犁公墓遷移,六張犁崇德街,六張犁亂葬崗ptt在2022年該注意什麼?六張犁亂葬崗ptt在2023 ... 於 total.gotokeyword.com -

#2.歷史迷霧中的六張犂 白色恐怖時期亂葬崗保存爭議 - Plurk

被槍決者若無人認領,就運往六張犁山區草草掩埋,或拿去做醫學解剖之用。 國家暴力剝奪的生命,持續被失憶的國家追討不像228事件已成為台灣重要的象徵符號 ... 於 www.plurk.com -

#3.六張犁亂葬崗

六张犁乱葬岗 是一处位于台北市信义区六张犁的乱葬岗,埋葬于其中之骨骸多属年代无人认领之戒严时代死难者遗体,也是台湾少数至今仍存留且经确认之白色恐怖 ... 於 quelquesmotsdam.fr -

#4.六張犁怪談妙案多台文所教授:有生一定要來看壯觀奇景 - 芋傳媒

蔡蕙頻說,「六張犁公墓除了墳墓外,還有許多活人的故事在發生,未來會整理成書,敬請期待,出書之後也考慮開個旅行團,邀約大家一起從二殯園區遊到亂葬崗 ... 於 taronews.tw -

#5.【臺灣轉型正義新聞】六張犁墓區的文資之爭(轉型正義週報 ...

如今,北市府以維護之名,預計遷葬六張犁其餘墓碑。然而,正如蕭文杰與 ... 【國際轉型正義新聞】新舊亂葬崗並存:烏克蘭的傷痕進行式(轉型正義週報No. 於 taiwantrc.org -

#6.多半埋在台北六張犁的亂葬崗裡。整理過後,現在叫「戒嚴時期 ...

白色恐怖政治受難者葬在哪裡?包括創作「恐怖的檢查--台灣二二八事件」版畫的師大教師黃榮燦在內,多半埋在台北 六張犁 的 亂葬崗 裡。 於 www.youtube.com -

#7.《國際橋牌社》亂葬崗拍攝目睹墓園周孝安震撼 - 中時新聞網

戲外一起做角色功課,更到六張犁的政治受難者紀念公園、六張犁亂葬崗拍攝,真實白色恐怖受難者的墓園讓周孝安很震撼,「這對我有很大的幫助,我是真的 ... 於 www.chinatimes.com -

#8.魔幻六張犁的故事|方格子vocus

... 或傍晚任何時辰... 白色恐怖, 亂葬崗, 六張犁公墓, 散文, 在地觀察, 白色恐怖, 墓園, 鸚鵡, 受難者, 市民, 清明時節, 政治受難, 土地公廟, 自行車, 台灣. 於 vocus.cc -

#9.【轉型正義】從馬場町到六張犁:創傷記憶之暗黑地景的未來挑戰

... 六月,台北市議員簡舒培、李建昌在六張犁墓區召開記者會,這片地景才初步映入民眾視野,議員們表示:「六張犁亂葬崗是白色恐怖政治死難者僅存的埋葬 ... 於 www.citynews.com.tw -

#10.六張犁亂葬崗 - 维基百科

六張犁亂葬崗 是一處位於臺北市信義區六張犁的亂葬崗埋葬於其中之骨骸多屬1950年代無人認領之戒嚴時代死難者遺體也是臺灣少數至今仍存留且經確認之白色恐怖死難者或被 ... 於 www.wiki2.zh-cn.nina.az -

#11.台灣也有一個騰訊- 【時事專題】 你知道台北捷運六張犁站嗎 ...

六張犁亂葬崗 是一處位於臺北市信義區六張犁的亂葬崗,埋葬於其中之骨骸多屬1950年代無人認領之戒嚴時代死難者遺體,也是臺灣地區少數至今仍存留且經確認之白色恐怖死難者 ... 於 www.facebook.com -

#12.「中正紀念堂vs六張犁」 - 鯨魚網站

「魔魔嘎嘎」9日質疑,對比不義遺址六張犁亂葬崗,泛藍們懂生命的可貴?(圖擷取自《魔魔嘎嘎》臉書粉絲專頁). 〔即時新聞/綜合報導〕高雄市議長 ... 於 www.hi-on.org -

#13.蔣萬安才剛道歉六張犁政治受難者墓園遭毀簡舒培轟

台北信義區回教墓地白崇禧x 白榕蔭堂墓園多肉動物痞客邦. 六張犁公墓. 9 Mar 代發現這裏夾雜了台灣戒嚴時期因為政治原因而遇難人士的亂葬崗。 距離 ... 於 caydenclothing.in -

#14.斬斷雙腳再拖出槍決…台北8處被遺忘的白色恐怖鮮血遺跡-風傳媒

或許連台北人都未必曉得,捷運六張犁站後方有座小山,上頭滿滿墓園,而這片山丘也包括白色恐怖受難者的最後一站──六張犁亂葬崗。1950年代政治犯遭 ... 於 www.storm.mg -

#15.藍白合虛晃一招?他分析:國民黨的目標是鬥臭柯文哲 - 三立新聞

... 六張犁(指六張犁亂葬崗)。柯文哲要很感謝為台灣打拼的民主前輩,不然他現在也是在六張犁地下室雪藏,或者在台大總圖旁邊躺著」。 ‹ › #柯文哲 ... 於 www.setn.com -

#16.白色恐怖受難者明於六張犁墓區舉行追思 - 苦勞網

明日追思活動,時間為上午10點至中午12點半,9點整將有接駁巴士從六張犁捷運站開往墓區現場,報名電話(02)2559-6233。 1993年六張犁亂葬 ... 於 www.coolloud.org.tw -

#17.六張犁亂葬崗 - 联盟百科

六張犁亂葬崗 是一處位於臺北市信義區六張犁的亂葬崗,埋葬於其中之骨骸多屬1950年代無人認領之白色恐怖死難者遺體,也是臺灣地區少數至今仍存留且經確認之白色恐怖死難 ... 於 zh.unionpedia.org -

#18.[問題] 北部哪些路段是墳墓或亂葬崗? - 看板Road

純好奇請問台北哪些地段以前是墳墓改建或是前身為日據時代亂葬崗處理戰死人士的? 小的目前所在地是六張犁基隆路附近(聽說以前是公墓)? -- 於 www.ptt.cc -

#19.六張犁亂莽崗塵封的故事促轉會:勿忘那段不幸歷史

台北城東南側的六張犁,有一片雜亂的葬地。白色恐怖時期,數百位依軍法判死的孤魂,就沉默棲身此處,多年無人聞問。那是一個黑暗 ... 於 newtalk.tw -

#20.藍白合虛晃一招?他分析:國民黨的目標是鬥臭柯文哲 - MSN

... 六張犁(指六張犁亂葬崗)。柯文哲要很感謝為台灣打拼的民主前輩,不然他現在也是在六張犁地下室雪藏,或者在台大總圖旁邊躺著」。 蔡依橙說,國民黨 ... 於 www.msn.com -

#21.MOGA on Twitter: "推薦閱讀⬇️⬇️⬇️ 不義遺址資料庫/六張 ...

... 葬在六張犁的政治受難者https://news.ltn.com.tw/news/politics/breakingnews/2782036… ○歷史迷霧中的六張犂── 白色恐怖時期亂葬崗保存爭議. 於 twitter.com -

#22.台灣特寫:白色恐怖哭泣的山丘與靜默的墓碑 - BBC

那個地方叫做台北六張犁,是台北市區內少見的公墓,在90年代發現這裏夾雜了台灣戒嚴時期因為政治原因而遇難人士的亂葬崗。 2002年,政府正式在該地 ... 於 www.bbc.com -

#23.2018 臺灣走踏紀錄|六張犁公墓. 戒嚴時期政治受難者第一墓區

... 亂葬崗,那我們就一起去吧?於是就促成了這趟踏查課程。以下是按著講義順序跟當時手機裡的隨手筆記紀錄:. 一、六張犁地名由來. 茶路>六張犁路>崇德路 ... 於 medium.com -

#24.六張犁亂葬崗 :: 路名資料庫

2013年2月3日—看到這段文字時,腦海裡立刻泛起六張犁崇德街至福德坑一帶的亂葬崗墓園景象。我想台北人應該不會有人或者只有極少數的人才會將六張犁的公墓區當成一個 ... 於 road.iwiki.tw -

#25.李杏亂葬崗拍戲犯大忌諱!立刻被噓制止

周孝安與李杏拍攝《國際橋牌社》實地前往位在六張犁,當年白色恐怖受難者被埋葬的亂葬崗拍攝,李杏回憶拍攝過程坦言心中相當震撼,「那是一個跟我所 ... 於 mintnews.tw -

#26.其墓碑後來在六張犁的亂葬崗被找到,上面寫著歿於1952年11 ...

... 六張犁的亂葬崗被找到,上面寫著歿於1952年11月14日,得年36歲。圖邱萬興. 因一幅228版畫(圖左下)被國民黨政府羅織罪名處決的黃榮燦,生於1916年,其 ... 於 www.taiwanjustice.net -

#27.六張犁公墓清明追思祭奠白色恐怖受難者 - 小世界- 世新大學

... 亂葬崗,直到1993年因受難者曾梅蘭尋找兄長徐慶蘭的屍骨,才發現原來這裡有一片墓地。 六張犁公墓安葬人士分布,超過七成是白色恐怖受難者,且絕大 ... 於 shuj.shu.edu.tw -

#28.六張犁亂葬崗 - Ruqu

六張犁亂葬崗 - 「中正紀念堂vs六張犁」 鯨魚網站 · 白色恐怖春祭六张犁墓区追思牺牲烈士台盟献花祭奠台湾民主自治同盟 · 六張犁政治受難者墓區導覽員招募! 台灣民間真相與 ... 於 ruqu.yusha.online -

#29.白色恐怖春祭六張犁追思犧牲者仍有近700多具遺骨去向下落不明

據瞭解,明年是發現六張梨墓區30週年,今年則是設立紀念碑20週年,因為亂葬崗讓整片山坡成為墓塚,紀念碑的設立成為白色恐怖犧牲烈士們的墓碑,紀念碑上會 ... 於 chaiwanbenpost.net -

#30.布農族兒跪台北亂葬崗「爸爸,終於找到你」 首見父 ... - ETtoday

如今他歷經千辛萬苦,轉而求助行政院促轉會,總算在台北市六張犁「戒嚴時期政治受難者墓園」找到父親伍保忠,讓他難掩激動,當場落淚撲跪在墓碑前,「我要 ... 於 www.ettoday.net -

#31.[北市信義].戒嚴時期政治受難者紀念公園 - Tony的自然人文旅記

這處白色恐怖受難者墓園,曾經被世人遺忘了數十年。民國82年(1993),政治受難者曾梅蘭, 經過長久的訪查,終於在六張犁的這處亂葬崗找到 ... 於 www.tonyhuang39.com -

#32.辰榛on Instagram: " 你知道臺北捷運六張犁站嗎?附近有一個 ...

February 27, 2020 - 1887 likes, 10 comments - 辰榛(@cv.126) on Instagram: "⠀ 你知道臺北捷運六張犁站嗎?附近有一個地方叫「六張犁亂葬崗」。 ..." 於 www.instagram.com -

#33.六張犁亂葬崗發現的推薦與評價,FACEBOOK、PTT

六張犁亂葬崗 發現的推薦與評價,在FACEBOOK、PTT、DCARD和台北市議員- 李建昌這樣回答,找六張犁亂葬崗發現在在FACEBOOK、PTT、DCARD就來便利商店優惠好康推薦指南, ... 於 minimart.mediatagtw.com -

#34.歷史迷霧中的六張犂 白色恐怖時期亂葬崗保存爭議/報導者

“離六張犁捷運站不遠處的山丘上,散落著數百名白色恐怖受難者的矮小墳塋,1990年代被發掘後曾引起關注,沉寂多年後,去年因保存與否的爭議又重回到公眾視線。 於 supaplex.tumblr.com -

#35.台灣客家政治風雲錄 - 第 159 頁 - Google 圖書結果

... 六張犁公墓的亂葬崗,為方便找尋,除在六張犁一帶租屋外,一九七九年也以三十五萬餘元在六張犁公墓山腳下買了間僅約十坪大的矮房,後來一一樓加蓋鐵皮屋,一家五口勉強棲身。六 ... 於 books.google.com.tw -

#36.文訊 2月號/2022 第436期 - 第 17 頁 - Google 圖書結果

... 六張犁的亂葬崗之墓。 4120KS 紅保忠之墓倒是在山上時和動物們聊得很愉快。「小學 ... 葬在台北六張犁的政治案件受難者墓區尋找父親一輩子的卜袞,終於得知了爸爸最後的 ... 於 books.google.com.tw -

#37.紅字團2014-1949

策劃團隊:AIA (Art In Action). 1993年,白色恐怖死難者亂葬崗現跡於台北六張犁山區。這201塊刻有紅字的墓石,. 於 redteam20141949.wordpress.com -

#38.從二二八事件到白色恐怖・六張犁墓園尋找政治受難者

... 六張犁墓區的亂葬崗下葬。1993年,同是政治受難者的曾梅蘭先生,在此地發現其兄徐慶蘭的墓塚,才讓這個亂葬崗重回世人眼前。 我們將跟隨蕭老師的腳步走訪六張犁墓園 ... 於 walkin.tw -

#39.兩岸終極博弈1945-2025: 風蕭水寒 恩仇了了 - 第 84 頁 - Google 圖書結果

... 六張犁荒煙蔓草的亂葬崗。 2000 年台北市長馬英九在萬華刑場附近建立「馬場町紀念公園」(日據時期馬場町作為機場稱之南機場),台北市政府也於 2002 年在六張犁的崇德街 ... 於 books.google.com.tw -

#40.六張犁亂葬崗 - Wikiwand

六張犁亂葬崗 是一處位於臺北市信義區六張犁的亂葬崗,埋葬於其中之骨骸多屬1950年代無人認領之戒嚴時代死難者遺體,也是臺灣少數至今仍存留且經確認之白色恐怖死難者或 ... 於 www.wikiwand.com -

#41.蔣萬安才剛道歉六張犁政治受難者墓園遭毀簡舒培轟

... (六張犁墓地)掩埋,家屬因付不出贖屍金、或怕受牽連、甚至根本不知親人已被槍決,許多遺體無人認領,多半被草草處理,形成「亂葬崗」。 台北市文資主 ... 於 tw.news.yahoo.com -

#42.國際橋牌社- 周孝安、李杏取景亂葬崗獲劇組避邪 ... - friDay影音

國際橋牌社- friDay影音《國際橋牌社》飆破百萬人次點閱,更狂登Google熱搜,該劇男女主角周孝安與李杏實地前往位於六張犁,當年白色恐怖受難者被埋... 於 video.friday.tw -

#43.終於在亂葬崗找到白色恐怖死掉的爸爸- 時事板 - Dcard

據調查,伍保忠是1953年在羈押期間病逝,因死亡通知沒送到家中,無人認屍,便被隨意葬六張犁,是六張犁墓區曝光26年來,首位被發現原住民政治案件當事人。 於 www.dcard.tw -

#44.「三大刑場、亂葬崗、殯儀館」你不知道的大台北地區20140829

... 亂葬崗墓園景象。 我想台北人應該不會有人或者只有極少數的人才會將六張犁的公墓區當成 ... Read More. 六張犁亂葬崗 | 亂葬崗台北. 六張犁亂葬崗 是一處位於臺北市信義區六 ... 於 hotel.igotojapan.com -

#45.我們只能歌唱: 蔡焜霖的生命故事 - 第 15 頁 - Google 圖書結果

... 六張犁亂葬崗發現很多一九五。年代被槍決者的墓塚,只用一塊小石頭刻上死者姓名和死亡日期。在馬場町執行槍決的人犯,無人認領的屍體就送往六張犁的亂葬崗草草掩埋,也有 ... 於 books.google.com.tw -

#46.六張犁亂葬崗首次發現原民墓促轉會助家屬尋父| 政治 - 中央社

促轉會今天表示,六張犁戒嚴時期政治受難者墓園首次被發現原住民政治案件當事人。代理主委楊翠昨天陪同現年68歲,卻從未見過父親的東埔部落族人伍金山 ... 於 www.cna.com.tw -

#47.六张犁乱葬岗 - 维基百科

六张犁乱葬岗 是一处位于台北市信义区六张犁的乱葬岗,埋葬于其中之骨骸多属1950年代无人认领之戒严时代死难者遗体,也是台湾少数至今仍存留且经确认之白色恐怖死难者或被 ... 於 wiki.kfd.me -

#48.不義遺址- 健康跟著走- 六張犁亂葬崗 - Mega38Ku

维基百科,自由的百科全书六张犁乱葬岗是处位于台北市信义区六张犁的乱葬岗,埋葬于其中之骨骸多属1950年代无人认领之戒严时代死难者遗体,也是台湾少数至今仍存留且经确认 ... 於 3pg.mega38ku.online -

#49.六張犁墓區 - 文化部國家文化記憶庫

六張犁 墓區是北臺灣重要的墓園區,除了埋葬白崇禧將軍,也存在一區埋葬白色恐怖受害者的亂葬崗,埋葬當時無人認領之死難者遺體。這些墓塚約有200餘座, ... 於 memory.culture.tw -

#50.旅行,遇見白色恐怖: 1950年代台灣白色恐怖的故事

1950年代台灣白色恐怖的故事 黃育智. 六張犁.戒嚴時期政治受難者紀念公園上個月初 ... 亂葬崗墓園景象。我想臺北人應該不會有人或者只有極少數的人才會將六張犁的公墓區 ... 於 books.google.com.tw -

#51.解開歷史迷霧那些年被葬在六張犁的政治受難者 - 自由時報

據台北市文獻委員會20年前所做口述歷史訪談,戒嚴時期長年下落不明的政治受難者,會被外界發現是葬在台北六張犁山區,最早是政治受難者曾梅蘭「因緣際會」 ... 於 news.ltn.com.tw -

#52.[北市信義].戒嚴時期政治受難者紀念公園

這處白色恐怖受難者墓園,曾經被世人遺忘了數十年。民國82年(1993),政治受難者曾梅蘭,經過長久的訪查,終於在六張犁的這處亂葬崗找到 ... 於 www.url.com.tw -

#53.探訪臺北六張犁亂葬崗- 節目- Rti 中央廣播電臺

六張犁亂葬崗 是一處位於臺北市信義區六張犁的亂葬崗,埋葬於其中之骨骸多屬1950年代無人認領之戒嚴時代死難者遺體,也是臺灣地區少數至今仍存留且經 ... 於 www.rti.org.tw -

#54.六張犁公墓清明追思活動祭奠白色恐怖受難者 - PeoPo 公民新聞

... 六張犁公墓形成受難者亂葬崗. 標三:白色恐怖陰影 倖存者仍心有餘悸. OS:在過去封閉的時代,許多人都因意見和政府不合而遭到判刑,有的人甚至因此失去 ... 於 www.peopo.org -

#55.黃榮燦的二二八名版畫:〈恐怖的檢查〉 - 和平對「畫」

黃榮燦因吳乃光案於1952年11月19日被槍決,葬於台北六張犁公墓至今(右圖)。 ... 六張犁公園亦然,且公園位於白色恐怖死難者亂葬崗第一區的上方,第二、三 ... 於 2009peace.blogspot.com -

#56.導言:從殘存的時代悲劇談起 - 台大意識報

如今,站在六張犁亂葬崗的那片山坡地,眼前的每座墓碑略比磚塊大,僅簡單刻註亡者姓名和往生年代,有的字早已模糊不清,也有的僅僅刻著「不詳」。四周 ... 於 cpaper-blog.blogspot.com -

#57.オカムラのオフィス構築ソリューション

オフィス移転・オフィス構築ならオカムラ。オカムラではお客様が目指すオフィス像「ワークプレイス」を実現するオフィス移転・構築ソリューションをコンサルティング ... 於 www.okamura.co.jp -

#58.歷史迷霧中的六張犂 白色恐怖時期亂葬崗保存爭議 - 報導者

離六張犁捷運站不遠處的山丘上,散落著數百名白色恐怖受難者的矮小墳塋,1990年代被發掘後曾引起關注,沉寂多年後,去年因保存與否的爭議又重回到公眾 ... 於 www.twreporter.org -

#59.白色恐怖的掘墓人:曾梅蘭尋兄墓塚數十年 - VERSE

徐慶蘭於1952年8月8日槍決,屍骨無蹤。曾梅蘭出獄後輾轉尋找數十年,1993年5月27日,終於在臺北六張犁公墓的亂草堆下,找到 ... 於 www.verse.com.tw -

#60.促轉會實現尋父願望!布農族人在六張犁亂葬崗找到父親遺骨

記者陳鈺馥/台北報導〕六張犁白色恐怖亂葬崗首度發現原住民之墓!行政院促轉會昨日帶著一生從未見過父親、年逾68歲的受難者家屬伍金山,至台北市... 於 today.line.me -

#61.六張犁亂葬崗 - 維基百科

六張犁亂葬崗 是一處位於臺北市信義區六張犁的亂葬崗,埋葬於其中之骨骸多屬1950年代無人認領之戒嚴時代死難者遺體,也是臺灣少數至今仍存留且經確認之白色恐怖死難者或被 ... 於 zh.wikipedia.org -

#62.六張犁政治受難者墓區導覽員招募 - 台灣民間真相與和解促進會

台灣社會未曾關注的六張犁亂葬崗,每一個墓碑背後,都有感人的受難故事。 本會將展開「六張犁公墓導覽工作坊 ... 於 taiwantrc.neticrm.tw -

#63.六張犁亂莽崗塵封的故事促轉會:勿忘那段不幸歷史

一直到1993年,「六張犁亂葬崗」才重新被世人所知。白色恐怖受難者曾梅蘭,出獄後一直記掛著同案被判死刑的哥哥徐慶蘭,卻無論如何也找不到兄長的遺體 ... 於 tw.news.yahoo.com -

#64.有幾百具這樣的屍體,被送往六張犁的亂葬崗。很久以來

六張犁 公墓#清明節#痛失所愛卻無墳可掃埋葬不了的,是對逝去親人的記憶。 台北城東南側的六張犁,有一片偏僻、雜亂的葬地。在白色恐怖時期, ... 於 www.facebook.com