北京清華大學校徽的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦陳力俊寫的 水清木華:清華的故事【增訂版】 和張鳳的 哈佛問學30年都 可以從中找到所需的評價。

另外網站清華大學 - MBA智库百科也說明:清華大學 (Tsinghua University,清華)是中國著名高等學府,坐落於北京西北郊風景 ... 德載物”勉勵學生,後被鑄入校徽,高懸於大禮堂的上方,成為師生共同遵守的校訓。

這兩本書分別來自時報出版 和秀威資訊所出版 。

國立清華大學 中國文學系 楊儒賓所指導 呂柏勳的 中晚明志怪筆記的博物與知識向度 (2020),提出北京清華大學校徽關鍵因素是什麼,來自於志怪、筆記、博物、知識、物怪。

而第二篇論文輔仁大學 宗教學系 莊宏誼所指導 陳祈蓁的 陳大姑與臺灣一貫道發一崇德發展之研究 (2020),提出因為有 陳大姑、一貫道、發一崇德、集體領導、組織架構的重點而找出了 北京清華大學校徽的解答。

最後網站清華大學校徽_百度百科則補充:清華大學校徽 為三個同心圓構成的圓面,外環為繁體的中文校名(清華大學)、英文校名(TSINGHUA UNIVERSITY)和建校時間,中環為校訓字樣,中心為五角星。

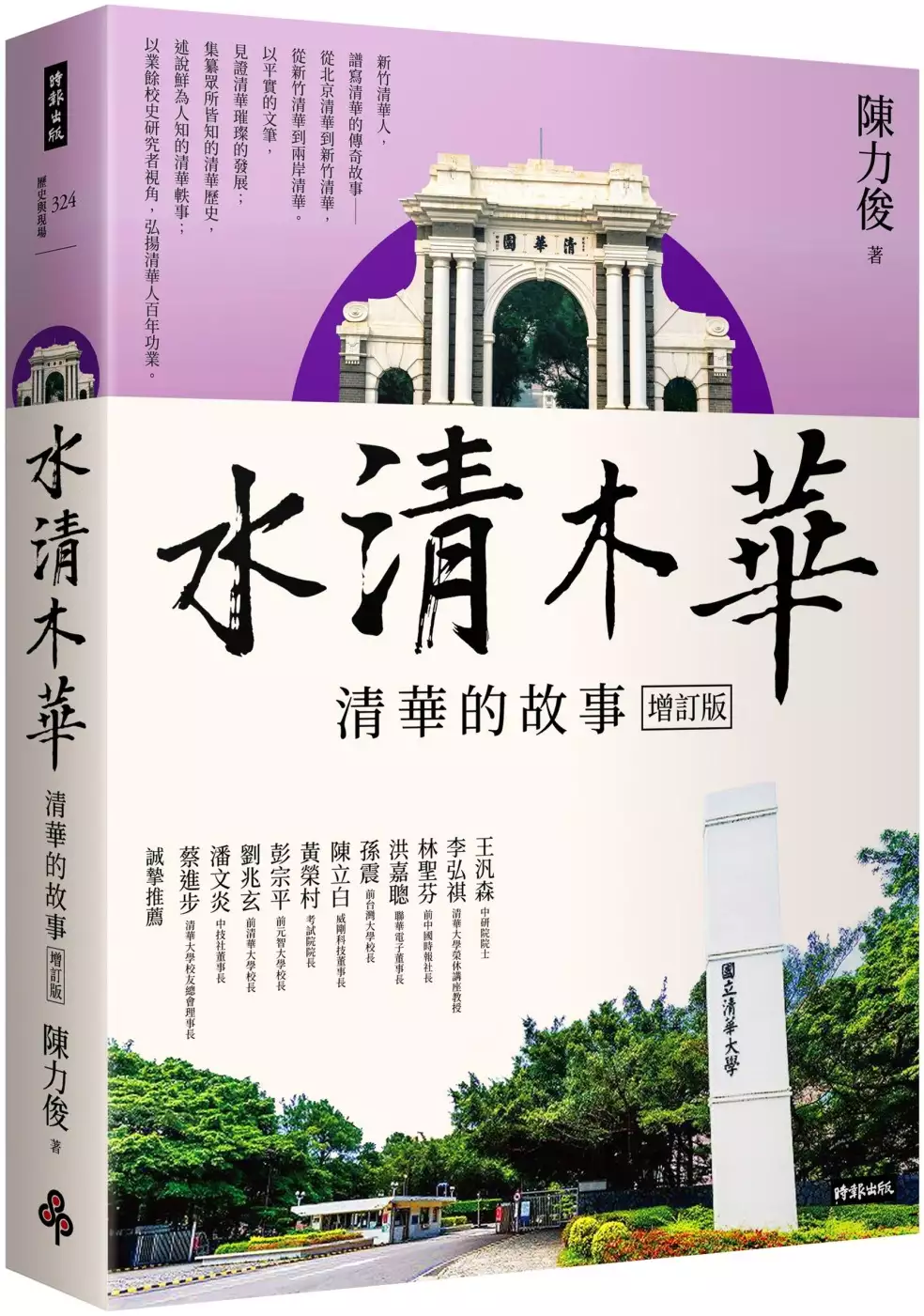

水清木華:清華的故事【增訂版】

為了解決北京清華大學校徽 的問題,作者陳力俊 這樣論述:

新竹清華人,譜寫清華的傳奇故事── 從北京清華到新竹清華,從新竹清華到兩岸清華。 ▪以平實的文筆,見證清華璀璨的發展。 ▪集纂眾所皆知的清華歷史,述說鮮為人知的清華軼事。 ▪以業餘校史研究者視角,弘揚清華人百年功業。 《水木清華——清華的故事》積累作者於新竹清華大學任教時期,梳理與清華有關之各種典故、事件與趣聞,共一百六十餘篇。第一部分即從國民政府遷台前北京清華說起,有北京清華簡史、庚子賠款與運用、歷任校長事紀、清華風雲人物及西南聯大二三事等內容;第二部分則聚焦新竹清華,有在台發展簡史、校園景觀地理與建物、傑出教師與校友、教學研究貢獻等說明;第三部分為兩岸清華,有各

項名人與文化紀念會、兩岸校長面談、兩岸校友聚會、兩岸學術交流等互動,並附有胡適、林語堂、殷海光、梁實秋、錢穆等清華名人事蹟,展現清華大師如林的光輝過往。全書以故事性為主,偶有幽默風趣之語,加入個人情感與見解,展現對清華的熱愛。 本書特色 以業餘校史研究者的視角,條目回答方式的鋪陳,串起歷史的北京清華、發展中的新竹清華,密切互動的兩岸清華,並在筆墨中寄寓對未來的清華期許與祝福。 誠摯推薦 王汎森 中研院院士│李弘祺 清華大學榮休講座教授│林聖芬 前中國時報社長│洪嘉聰 聯華電子董事長│孫震 前台灣大學校長│陳立白 威剛科技董事長│黃榮村 考試院院長│彭宗平 前元智大學校長

│劉兆玄 前清華大學校長│潘文炎 中技社董事長│蔡進步 清華大學校友總會理事長 好評推薦 「該書富故事性,交代近代中國教育史之核心大學之發展,內容雋永知識兼之,為近年來難得之作,其視野及識見,與校長治學之宏博相互輝映,是不可多得之著述。」──李弘祺 清華大學榮休講座教授 「解讀清華前世今生,見證作育英才輩出,自強不息行勝於言,厚德載物無遠弗屆──強力推薦『清華的故事』。值得細讀,引發省思。」──林聖芬 前中國時報社長 「寫清華故事,清新生動。令讀者對清華歷史和人物,及其彰現之厚德載物,自強不息,生出無限嚮往,有益於世道人心甚多。」──孫震 前台灣大學校長 「

史實廣詳,文筆流暢,而且短期內累積豐富,至深佩服。」──劉炯朗 前清華大學校長 「陳力俊校長從清末民初清華、抗戰清華,講到兩岸清華,寫出國際級清華大學的源頭、風格、苦難、成就、與願景,以及清華大師們的風采與苦悶。本書百餘篇短故事更勾勒出,清華如何面對時代及兩岸變局,在科技與人文互動下,交織出一片多元卓越的迷人風景。」──黃榮村 考試院院長 「水清木華的故事,橫跨一世紀。陳校長親自導覽北京和新竹清華園的人物傳奇與辦學密碼,見證清華的魅力;也為我熱愛的這所大學,添增另一頁美麗的篇章。」──彭宗平 前元智大學校長

中晚明志怪筆記的博物與知識向度

為了解決北京清華大學校徽 的問題,作者呂柏勳 這樣論述:

本文以中晚明志怪筆記為討論對象,探討志怪如何言說知識。將從兩條途徑作為切入點,先觀察志怪於明代圖書目錄的分類情況,意在了解明人看待志怪書的定位,會發現志怪和小說於四部分類上並不明確,除了時常游移子、史兩部外,和雜家筆記更是難以區別。這裡通過「子不語」和「多識之學」試圖捕捉志怪的邊界,形成「枝山志恠」與「升庵博物」兩種典型,志怪橫跨了小說的界線,關鍵在於對異物知識的需求。第二條途徑以超自然文學作為框架,這個看似牴觸傳統自然觀念的理論,卻可將志怪化約為對未知產生驚懼及好奇的物學,藉小說的見聞、不誣、傳信、考辨諸多要求,來評估志怪的知識向度。首要參酌西方博物學結合傳統博物思維,以採集、命名、徵驗、

分類、收藏組織陌生之物。在寓勸戒、廣見聞、資考證一貫原則下,明人藉由雅集交遊的耳目聞見來說鬼,利用筆記文體和志怪敘事話語作用於事件參與者、傳述者、紀錄者的角色分工,以強化認知。第二,明人也鳩聚圖書資料,以治學態度來集異,文獻在徵驗有極高的優先性,於藏書堆中拼湊物怪形象,卻著重人和物怪的關係,物怪本身性質不被重視。第三,將物事分門別類進行歸納為明志怪特色,其中有架構天、地、人的三才定位,或是依史書、方志、小說彙編而來的分類嘗試,標誌了志怪編創的獨立性格,可視為企圖理解並掌握天地萬物秩序的世界圖像。明代物的知識體系建構於氣和鬼神實存概念上,志怪格物從祭儀的招致物怪轉向認知行為,借用傳統徵驗方法,向

外涉獵天地常異一切事物之理,內求心性豁然貫通,開啟了物的形上與倫理學之對話空間,表現在志怪測度吉凶善惡,並完成物怪知識儒學化的工作。另一方面,博物源自孔子的多識之學,但始終潛伏於學術外緣,本應兼論常、異而洽聞,但是人們只喜聞狡獪、怪誕,造成物理發展的偏狹現象。無論是祝允明(1460-1526)還是楊慎(1488-1559),言說志怪對應博物百家處境,成為明代文人不遇、遠離中心以邊緣自居的反抗精神。

哈佛問學30年

為了解決北京清華大學校徽 的問題,作者張鳳 這樣論述:

「我看風光人物,絕不僅瞥浮面的幸運,尤其仰慕他們深層的孤懷幽抱。」--張鳳 作者張鳳在哈佛已經三十六年,親炙多位國際知名漢學大師,書中以溫潤之筆記述學者們的學思歷程與言行風範,包括楊聯陞、趙如蘭、張光直、杜維明、李歐梵、王德威、黃正德、汪悅進、李惠儀、田曉菲、余英時、高友工、夏志清、葉嘉瑩、孫康宜、陳幼石、鄭洪、鄭培凱、陸惠風、傅偉勳、鹿橋(吳訥孫)、臺益堅、卞學鐄、韓南等多位教授的風采,皆躍然紙上,歷歷在目。 本書特色 以靈動溫暖之筆,描繪出交誼往還的珍貴情景,書寫當代旅美精英之所學、所思、所感、所行,細數各家風采典範。 名人推薦 杜維明教授、王德威教授──專序推薦

「張鳳帶著深情,懷著厚意,用褒而不貶的熱筆替一群在海外為『文化中國』招魂而不知自己魂歸何處的知識分子,繪製了一幅具體圖像。」──哈佛大學燕京中國歷史及哲學與儒家研究講座教授 杜維明 「這是本『學術因緣』的結集,張鳳對各個學派及學者都做了專精的研究,每一篇章皆嚴謹呈現學者的面貌風采,深入淺出,鮮活感人,極具可讀性。」──哈佛大學漢德森中國文學講座教授 王德威 「張鳳以史家的冷峻,作家的溫暖,勾勒了百年來哈佛大學華裔學者的研學史。」──北京大學藝術學院院長 王一川教授 「張鳳為讀者描畫了哈佛令人欽慕的歷史與傳統,以及由哈佛培養熏陶而湧現的人文與自然科學的傑出代表人物,在張鳳筆

下,個個顯示了活生生可觸可摸的鮮活特點,完全不是呆板正經的『僵化』學者,文筆語言可誦可贊。」──復旦大學中文系 徐志嘯教授 「張鳳的哈佛書寫將文學和學術帶出哈佛課堂,推向『公共領域』,擴大了東方文化和中國文明的影響,也使『哈佛的中國緣』更加豐富和多樣。」──南京大學中文系 劉俊教授 作者簡介 張鳳 生於臺北近郊淡水。師大歷史學士及密西根州立大學歷史碩士。 著有:《哈佛心影錄》、《哈佛哈佛》、《域外著名華文女作家散文自選集──哈佛采微》、《哈佛緣》、《一頭栽進哈佛》、《哈佛問學錄——與哈佛大學教授對話30年》等作,為哈佛中國文化工作坊主持人、主持組織百場文學、文化會議

。曾任職哈佛燕京圖書館編目組25年,並研究哈佛漢學跨過近百年的文化文學歷史思想,以及多位學人的傳記思想史。曾獲台灣僑聯文教基金會2016年華文著述獎散文類第一名,現為北美華文作家協會副會長,常務理事,北美華文作家協會紐英倫分會創會會長,現任分會會長。 序/杜維明 序/王德威 一懷孤月映清流――博雅的漢學名師楊聯陞教授 教我如何不想他――語言與音樂學家趙元任、趙如蘭教授 啟發漢學的中國考古文明――考古人類學家張光直教授 儒學現代轉化任重道遠――為往聖繼絕學的杜維明教授 鐵屋中的吶喊――解讀城市現代性與中國現代浪漫文學的李歐梵教授 如此繁華――首開哈佛中國現代文學課程的王

德威教授 語法理論長項的語言學家――哈佛語言學系黃正德教授 性別格局昇降:談論《紅高粱》――哈佛藝術與建築史汪悅進教授 明清文學審美風尚與女性研究――哈佛大學東亞系李惠儀教授 古典與現代的學術與詩情――哈佛大學東亞系田曉菲教授 歷史與思想之間――人文諾貝爾獎:克魯格獎得主余英時教授的學與思 中國之美典與審美態度――普林斯頓大學高友工教授 改變現代文學史生態譜系――感時憂國的中國小說史家夏志清教授 融匯古今卓然有成――開拓古詩詞現代觀的葉嘉瑩教授 文學的聲音――古典文學與生命情懷――孫康宜教授 老男人現代化――創辦女性人雜誌的陳幼石教授 創作小說《南京不哭》《紅塵裡的黑尊》――高能物理專家鄭洪教

授 中國文化與史學意識――鄭培凱教授的詩與史 欲識乾坤造化心――劍橋新語社創辦人陸惠風教授 生愛死與生死智慧――探索生命哲學的傅偉勳教授 《未央歌》歌未央•中國藝術史――鹿橋•吳訥孫教授 近代戲劇和表演藝術還本歸原――臺益堅教授 黃金歲月――航太結構動力學專家卞學鐄教授 第一位華裔美國東亞圖書館館長――哈佛燕京圖書館首任館長裘開明 哈佛大學1879年首聘中文教師――戈鯤化赴美教學第一人 哈佛大學理科諾貝爾獎得主的啟示――李遠哲教授等位 張愛玲繡荷包的緣分――古典小說史家韓南教授之寶物珍藏 跋 關於張鳳 〔附錄〕 哈佛理科人物掠影 哈佛燕京學社的漢學貢獻 哈佛大學生日快樂!375年!

序 張鳳女士的《哈佛問學30年》是因對一批當代旅美學人「所學所思所感所行的關切」,而加以引介論述的文集。這本文集所採的筆法,既非扣緊文本的學術批評,也不是浮光掠影的品題人物,而是通過和每人進行面對面的溝通,逐字逐句的閱讀有關文獻,再加上「尋覓根苗」的思索,讓心影漸有雛形才作出勾勒,寫成篇章的。 自從1982年,歷史出身而偏好文學的張鳳和夫婿黃紹光博士遷居哈佛大學劍橋一帶以來,她即苦心於筆耕開拓人文天地,並藉方塊漢字建構自淑淑人的文化事業。我想張鳳選擇了一批文史哲工作者為書寫和評介的對象,與其說是對海內外媒體特別重視政治和企業人物(不必提明星和歌星)的反應。毋寧說是為自己提供了一

吐胸中塊壘的園地。我們這批樂觀其成的學人對象,為她的熱忱、敬業和鍥而不捨的精神所動,也都感到能和一位有志趣投身人文學領域的道友談天、談心或通信,不是責任而是欣然的承諾。 多年來因為李歐梵教授創立,後王德威教授引領,和現在張鳳主持的哈佛中國文化工作坊;一度鄭培凱教授和我們主持的中國文化研討會(原九州學刊)年會及哈佛儒學研討會;過去趙如蘭教授和陸惠風教授作東(張鳳聯絡)的劍橋新語;還有張鳳創會的北美華文作家協會-紐英倫分會;及通過大波士頓區中華文化協會安排召集的藝文小集等;哈佛已經成為在英語世界中經常用普通話談論「國學」(中國學問)的道場。 《哈佛問學30年》生動的刻畫了協力使哈佛大學

成為「人和」勝境的一批求道者的學思歷程。我們不能改變新英格蘭的嚴冬和酷暑,我們雖然希望面向大西洋的美國歷史發源地可以為東亞文明的再生創造契機,但我們有自知之明,真正塑造劍橋話語的是現代西方的啟蒙心態。 不過,如果我們真像張鳳描寫那樣(她帶著深情,懷著厚意,用褒而不貶的熱筆替一群在海外為「文化中國」招魂而不知自己魂歸何處的智識分子,繪製了一幅具體圖象),我們的「想像社群」也許在花果飄零之後還有一線「靈根再植」的生機! 杜維明 序 哈佛大學是舉世聞名的學術重鎮之一,也是美國常春藤八大盟校的龍頭老大。 自1636年建校以來,哈佛大學培育無數人才,堪稱人文薈萃,菁英輩出。近百年來

,更有眾多華人學者在此傳道授業,或研究講學。他們的所思所見,不僅為這學府倍添光彩,也為二十世紀中美文化交流,寫下重要篇章。 張鳳隨著先生黃紹光博士到哈佛擔任核磁共振實驗室主任和貴重儀器中心主任來到哈佛大學,她自己又曾二十五年任職於西方漢學研究的寶庫―哈佛燕京圖書館編目組,藉地利人和之便,得以與哈佛文理各科華洋教授,時相往還。而與前來哈佛客座或訪問的學者,亦多有求教機會。本書各章,即為這些學術因緣的結集。每位學者不只暢敘他們的專長,也兼及個人為學歷程的省思。如: 余英時教授談歷史與思想的貫串方法,孫康宜教授談女性學者與女性研究的互動關係,李歐梵教授談城市現代性等等,張鳳對各個學派及學

者都做了專精的研究,再經各位親閱授權發表,每一篇章嚴謹呈現學者的面貌風采,深入淺出,鮮活感人,且極具可讀性。 當代人物傳記,多偏重政商兩界;所談所錄,亦囿於一時一地的話題。《哈佛問學30年》以學者為主要寫作對象,以學術思想為論介重點。誠如哈佛校徽VERITAS美麗真實所謂,知識的追求、真理的辯證,方是文化建設百年大業的基石。 特為之序。 王德威 (*本文節選自書中〈一懷孤月映清流――博雅的漢學名師楊聯陞教授〉其中一段)歲暮天寒,哈佛大學燕京講座教授楊聯陞先生於1990年11月16日與世長辭。楊先生學問博大精深,是大家公認的啟沃西方漢學界的先導史學家之一。在哈佛東亞系近四十年間

,教誨培育出無數英才遍布世界各國,如趙如蘭、余英時、高友工、勞延煊、張灝、劉翠溶、陸惠風等,跟他上過課更有張灝、劉翠溶、蕭啟慶等位。在追思儀式的前夜,適逢哈佛中國教授、學者在趙如蘭和卞學鐄教授家,有個劍橋新語討論粥會。當我領著學者與聯合文學的發行人張寶琴到達不久,任教於普林斯頓大學的余英時教授、陳大端教授夫婦也應邀趕來參加。當晚余教授跟我提到:「今年是我最難過的一年!兩位與我最親近的老師,錢穆和楊聯陞先生,竟先後在三個月間都去了……」11月24日,在大波士頓華人聖經教會舉行的追思儀式莊嚴隆重,到場的有哈佛柯立夫、魏格納、孔復禮等楊先生的老同事或受教者。當時正休假的、1990年在夏威夷大學東西中

心的哈佛東亞系系主任杜維明,也千里迢迢地趕回來。膝部開刀未久、行動十分不便的張光直太太李卉老師,亦拄著拐杖同張先生前往。趙如蘭,卞學鐄教授夫妻則幫忙拍下感人鏡頭。追思是由麻省理工學院退休教授、中研院院士林家翹先生,回憶他與楊聯陞教授認識經過而展開。1933年,他與楊先生一同進入清華大學。大一時,楊先生就以一手精彩的文言文,顯示出深厚的國學基礎。楊先生精力過人,這是他以後在學術上主要成功要素。余英時與陸惠風二位先生都曾受教於國學大師錢穆先生,也是楊聯陞先生的得意門生,和在哈佛執教時的輔士,共同開過中國制度史,通史等。余教授哀傷地談起三十五年前的往事。他初遇楊先生,正值楊先生的事業高峰,他推崇楊先

生是漢學界第一流真正居於領導地位的學者。在1955年以後的二十二年間,除去他在密西根和香港中文大學的幾年,他們師生幾乎天天見面。無論是教學或討論,都能體會到楊先生的照顧和關切。楊先生做學問從不偏私,有時還為了學生而做。譬如楊先生在法國得獎的學術名著《中國貨幣信用小史》(1952),就是因為教學沒有適當的教材,他特意為學生而完成的一本書。

陳大姑與臺灣一貫道發一崇德發展之研究

為了解決北京清華大學校徽 的問題,作者陳祈蓁 這樣論述:

摘 要 一貫道源自中國,1945年來到臺灣傳道,從戒嚴到解嚴,沒有停滯一路前進,在持續的發展中,也將一貫道由臺灣傳至世界80多個國家。順應整體社會的變化,保有宗教的神聖超越、聖凡兼修的入世情懷,以其得以在傳統觀念逐漸沒落、科技網路飛速的訊息傳遞中,不被淘汰,凸顯出一貫道與時俱進的開創力。而崇德道場無論是在道務量約占全球一貫道的一半以上,是學術界值得探究的對象。 本研究以宗教的組織結構性、信仰團體之動能性、在當代社會的適應性等,是本文所關注的主要面向。第一章︰說明研究動機、文獻回顧與分析評述、問題意識、研究目的與本文之分析框架。第二章︰考察發一崇德道場的歷史源流,崇德領導人陳

大姑修辦歷程、發一崇德名稱命名由來、崇德之修辦理念與實踐。第三章︰論述發一崇德之組織架構,在組織重構過程中,歷經四個關鍵事件︰1980年的重挫與再造;2011年陳大姑召開《三爐三會》解決崇德具有爭議的問題;崇德負責群之磨合;「百代薪傳」重振崇德對組織領導的向心力。第四章︰分析以聖凡兼顧的道場事業︰崇德發事業之經營;文化事業部需改變策略才能因應未來立於不敗之地。第五章,以崇德傳承發展所面臨的困境與前景。如何讓年輕代投入道場、三才的培養、天命金線傳承等問題尋找解決之道。第六章︰結論。以本文的研究總結發現崇德的發展轉向,崇德的集體領導,亦是華人宗教之中一個值得參考的範型。唯有永續傳承發展,促使一貫道

各組線團結的道務發展,並與各宗教攜手共為人類謀福的理想實現,才是宗教傳播的終極目標。

北京清華大學校徽的網路口碑排行榜

-

#1.北京交通大学

2021年12月23日上午,研工部、研究生院举办了《学术成果通过传播才会更有价值》专题讲座,研究生院常务副院长朱晓宁教授主讲。 於 www.bjtu.edu.cn -

#2.清华大学nthu 校徽nctu 國立清華啸杨- Google Search

清華品牌管理-校徽_標準字:國立清華大學. nthu.edu.tw · 清華校徽:清華的校園文化具有悠久的歷史,個性鮮明,豐富多彩,在眾多. ... 交大校徽 · 北京清華大學logo. 於 bing.clbug.com -

#3.清華大學 - MBA智库百科

清華大學 (Tsinghua University,清華)是中國著名高等學府,坐落於北京西北郊風景 ... 德載物”勉勵學生,後被鑄入校徽,高懸於大禮堂的上方,成為師生共同遵守的校訓。 於 wiki.mbalib.com -

#4.清華大學校徽_百度百科

清華大學校徽 為三個同心圓構成的圓面,外環為繁體的中文校名(清華大學)、英文校名(TSINGHUA UNIVERSITY)和建校時間,中環為校訓字樣,中心為五角星。 於 baike.baidu.hk -

#5.西南财经大学第十八届统计建模大赛圆满落幕

据悉,大赛历时3个月,吸引了包括香港大学、北京大学、清华大学、浙江大学、南京大学、西安电子科技大学等141所高校、519支参赛队伍、926名选手报名 ... 於 www.swufe.edu.cn -

#7.國立清華大學 - 台灣選舉維基百科VoteTW

至於位於北京的國立清華大學則由中華人民共和國政府接管,更名為清華大學。 ... 1928年,清华学校改为国立清华大学,调整校徽字样与图示。 於 votetw.com -

#8.清华校徽的含义北京大学和清华大学的校徽意思是什么?

北京 大学和清华大学的校徽意思是什么?“北大”两个篆字上下排列,其中“北”字构成背对背的两个侧立的人像,而“大”字构成了一个正面站立的人像。校徽突出了学校的办学理念 ... 於 www.5a3q.com -

#9.同根同源兩岸清大校徽相似@ 灰色資料本

由於北京交大使用校徽時,圖樣中就包含完整校名;新竹交大的校徽圖樣旁會結合中英文校名,因此問題不大。但上海交大和西安交大確曾發生過兩校爭用校徽,且 ... 於 pof023z8m7.pixnet.net -

#10.同根同源兩岸清華各領風騷 - Taiwan News

政府遷台後,兩岸分治,清華大學在北京與新竹開枝散葉,各領風騷。 ... 不過,細看兩岸校徽,還是略有差異,北京清華的版本寫著1911的建校年代,新竹 ... 於 www.taiwannews.com.tw -

#11.石河子大学欢迎您!

新华社北京11月11日电中宣部11日晚在京召开学习宣传贯彻党的十九届六中全... 民族团结. 更多+ · “全国民族团结进步 ... 於 www.shzu.edu.cn -

#12.西南民族大学

学校概况 · 学校简介 · 历史沿革 · 现任领导 · 校训校徽校歌 · 校园地图 · 校园风光 · 信息公开 · 视觉形象识别系统 · 机构设置 · 党政机构 · 教学科研单位 · 直属单位 ... 於 www.swun.edu.cn -

#13.清華大學校徽,大家都在找解答 旅遊日本住宿評價

作者,National ...,鳥形校徽在北京清華時期就已出現,但具體時間與創作者現已不可考。黃延復在《二三十年代清華校園文化》及《清華園風物志》二書中,稱此標誌為清華舊 ... 於 igotojapan.com -

#14.國立臺灣師範大學秘書室公共事務中心

[2008/12/19] 北京清華大學副校長汪勁松教授,19號上午率團至臺師大參訪對談,會議 ... 會議結束後,北京清大的汪副校長贈送清大校徽給郭校長,為兩校建立起良好情誼。 於 pr.ntnu.edu.tw -

#15.泰州职业技术学院校园洗衣经营服务项目招标公告

清华大学 · 北京大学 · 南京大学 · 东南大学 · 南京工业职业技术学院 ... 学院简介 · 现任领导 · 组织机构 · 院系设置 · 校徽校训 · 学院荣誉 ... 於 www.tzpc.edu.cn -

#16.清华大学校徽特价 - 大码女装

买清华大学校徽,就上大码说女装! 今日最新【清华大学校徽】优惠券折扣点击这里 · 北大北京清华大学纪念品校徽名校胸 ... 於 www.dama123.com -

#17.[北京]清華大學:清華園、清華學堂、近春園 - 雪焰之旅遊隨筆

校訓:自強不息厚德載物校慶:4/29 校徽:(新竹) (北京) 校歌:西山蒼蒼(汪鑾翔詞;張麗真曲) 兩岸清華使用相同的校訓、校慶、校徽、校歌。 於 snowleo1982.pixnet.net -

#18.清华大学校徽及由来 - 励志名言

清华大学校徽 清华校徽由来1914年,梁启超先生到清华以君子为题做演讲, ... 西方大学校徽是显而易见的。1916年12月,蔡元培出任北京大学校长,次年请鲁迅设计校徽。 於 www.lizhidaren.com -

#19.晚清民国大学之旅 - Google 圖書結果

梅贻琦既担任过北京清华大学的校长,也是台湾新竹清华大学的创校校长。两岸清华大学同根同源,有着共同的校名、校史、校训、校徽、校歌、校花和学校精神、文化传统。 於 books.google.com.tw -

#20.清華情商課 - Google 圖書結果

... 定價:390元版權聲明:本書經北京清華大學出版社授權崧博出版事業股份有限公司出版發行清華出版社保留本書所有相關出版授權相關權利有意願的可向本公司聯繫 “天行健, ... 於 books.google.com.tw -

#21.國立清華大學 - NiNa.Az

至於位於北京的國立清華大學則由中華人民共和國政府接管,更名為清華大學。 ... 1928年,清华学校改为国立清华大学,调整校徽字样与图示。 於 www.wiki.zh-cn.nina.az -

#22.利用庚子赔款建了清华外,还建了什么大学?曾经辉煌如今寂寂 ...

1、清华大学1911年初,利用庚款而专门为培养赴美留学生的清华留美预备学校 ... 人大;文学院、理学院则独立为山西师范大学;冶金工程则被划分到北京 ... 於 newstimes.cc -

#23.【最低團購50頂】NTHU棒球帽-清華大學&校徽

【款式】片式帽、帽後銅扣可調整尺寸. 【特色】帽子款式美觀大方,舒適透氣。繡上清華大學校徽與中文校名,適合校外參訪或比賽時使用;平時出外戴上,亦能更增風采。 於 nthugift.colaz.com.tw -

#24.同宗同源的清華大學,和北京清華是“兩兄弟”,連校花都一樣

北京清華大學 的校徽如圖所示,校訓圍繞着一顆五角星,外圈就是清華大學和其英文翻譯,再加上清華學堂的建校年代1911。 而中國臺灣清華大學的校徽最外面一 ... 於 www.xuehua.us -

#25.准者体育再获重磅融资,以篮球生态圈打开未来想象空间

CUBA清华大学对阵北京大学 ... 球鞋设计团队则推出CUBA专属战靴,而且在配色上会考虑各所学校的校徽颜色和校园文化等元素,设计与之相呼应的配色方案 ... 於 sports.ifeng.com -

#26.台海兩岸的清華大學

... 清華擁有共同的歷史印記,. 在校歌、校徽、校訓、校旗、校花等 ... 的大學,北京清華大學邁向世界一流 ... 由於北京清華1952及1965年均無明確獨立的理科與人文社會. 於 www.cuhk.edu.hk -

#27.书海争流-清华大学出版社成立20周年纪念文?22:

47 《清华大学学报》的沿革清华大学出版社成立二十周年纪念文集王利群张英城杜文涛刘华玲《清华 ... 封面(见图 2 )刊有清华学校校徽,上书“自强不息,厚德载物”的校训。 於 books.google.com.tw -

#28.两岸清华大学校徽特点,你还能看到其它异同吗? - 扒车喵

仔细看两地的清华大学校徽结构,有意思的是两地的校徽最中心,内层,次内层和最外层都是不一样。寓意也不同。 左:北京清华大学校徽右:台湾清华大学 ... 於 www.bachemiao.com -

#29.清华校徽——源于何处,定于何时?

校徽 为盾形,并把“实事求是”的校训镌刻在校徽之上,但其在形制上模仿西方大学校徽是显而易见的。1916年12月,蔡元培出任北京大学校长,次年请鲁迅设计校徽 ... 於 www.chinaxintuobang.com -

#30.這幾所大學(清華、交大、中山大學等)是雙胞胎大學,兩岸都有

現在中國有兩個清華大學,一個是在北京,一個在新竹,兩個清華大學,同根同源。而且校徽名字都完全一樣,當然嚴格意義上講也不一樣,台灣的叫:國立清華 ... 於 kknews.cc -

#31.清華大學校旗紫色和白色分別代表什麼 - 迪克知識網

清華大學校徽 為三個同心圓構成的圓面,外環為中文校名(繁體)、英文校 ... 預備學校,翌年更名為“清華學校”,幾經輾轉於1946年遷回北京清華園原址。 於 www.diklearn.com -

#32.最新文章列表- 第2144 页 - 设计盒子

清华大学校徽 图案免抠图片素材|AI+PNG. 25. 贵州师范大学校徽图案带校名LOGO图片素材|png. 016. 绿色中国农业大学 ... 北京大学校徽LOGO透明背景图片|PNG+AI矢量图格式. 於 www.shejihz.com -

#33.清华北大校徽清华大学校徽北京大学校徽-武小宇的小铺

清华北大校徽清华大学校徽北京大学校徽原价10.9元,现有优惠券5元,领券后只要5.9元,已售64件,数量有限,抢完为止。原价10.9元,现有优惠券5元,领券后只要5.9元, ... 於 cppc5.com -

#34.清華大學

地址 北京市海淀區清華園1號清華大學招生辦公室. Class Description. 清華大學(Tsinghua University)成立於1911 年,2014年《福布斯》評出10所世界上最美麗的大學, ... 於 studyinchina.hk -

#35.清大校徽下載清大校園APP

清大校徽 下載清大校園APP. Download 清大校園APP apk 2.0.3 for Android. ... 新竹清華大學表示,該校校徽已經註冊,且和北京清華略有不同,不會有混用商標的問題。 於 www.lornajodan.co -

#36.同根同源兩岸清大校徽相似 - Yahoo奇摩新聞

旺報【記者簡立欣╱台北報導】「我們(新竹清華)的校徽和北京清華有點不同!」兩岸同源大學多,校徽又是如何使用?新竹清華大學表示,該校校徽已經 ... 於 tw.news.yahoo.com -

#37.大學校徽賞析--清華大學(圖) - 人人焦點

清華大學校徽 是由三個同心圓構成的圓面。外環上下是英文校名;中環左右並列著"自強不息"與"厚德載物"兩個詞組,出自《易》乾坤兩卦的大象辭:"天行 ... 於 ppfocus.com -

#38.风雨百年,奋进启航,品读书籍,展新篇章 - MBAChina

百年风雨兼程,百年风华正茂。2021年是中国共产党成立100周年,为使同学们进一步了解党的百年征程,明确前进方向,上海理工大学管理学院“湛恩知行” ... 於 www.mbachina.com -

#39.校长记 - Google 圖書結果

在中国的逾千所大学中,清华被公认为真正的实力“第一”。 ... 她与毗邻的北京大学构成中国大学之林最著名、最璀璨的一对“双子星座”,并合称为中国大学 ... 於 books.google.com.tw -

#40.台湾清华大学校徽第1页- 驾考预约大全

台湾新竹清华大学介绍-新竹大学地址,电话 · 台湾清华大学 · 清华大学校徽动态图,想投一个飞镖上去 · 台湾大学排名之:台湾清华大学. 图片内容是:台湾清华大学 ... 於 y.qichejiashi.com -

#41.清华大学校徽品牌/图片/价格 - 1688

北京清华 武汉复旦交大浙江大学校徽纪念品定制作周年校庆徽章订做. ¥8.50 成交6笔 ... 上海财经大学徽章北方名族大学浙大浙江大学校徽北大北京清华. ¥1.20 成交0笔. 於 s.1688.com -

#42.“超稳矿化材料及重金属污染土壤修复技术”科技成果鉴定会圆满 ...

北京 化工大学、清华大学、南京土壤所、江苏隆昌化工科技有限公司、山东万新威纳新材料有限公司、甘肃西部凹凸棒研究院和湖南农业大学等单位的成果完成 ... 於 www.buct.edu.cn -

#43.Re: 國立清華和清華大學啥關系﹖ - 看板Cross_Life - 批踢踢 ...

而北京清華也由另一批人接了下來(蔣南翔) 就變成兩所學校了. ... 是說﹐北京清華大學﹐搞的我感覺跟在地方學府似的﹐而且他們校徽都和咱們非常類似… 於 www.ptt.cc -

#44.清华大学校徽模板免费下载-六图网

六图网为您提供清华大学校徽设计作品免费下载服务,您还可以找到清华大学校徽图片、清华大学校徽素材、清华大学校徽模板等设计素材,我们为您提供清华大学校徽图片下载 ... 於 www.16pic.com -

#45.清华校徽_搜狗百科

清华大学校徽 的来源. 在中国历史文化的发展过程中,“ 自强不息, 厚德载物”的精神不断获得丰富和发展,被赋予新的内容。做为一个高尚的人,在气节、 操守、 品德、 ... 於 baike.sogou.com -

#46.清華大學的logo用的什麼字型請問清華大學校徽中的字型清華 ...

清華大學 ,簡稱清華,誕生於1911年,依託美國退還的部分“庚子賠款”建立,因坐落於北京西北郊的清華園而得名。初稱“清華學堂”,是清**設立的留美預備學校; ... 於 www.stdans.com -

#47.台湾新竹也有一座清华大学,这里和北京的清华大学是什么关系 ...

众所周知,“自强不息,厚德载物”是我国顶尖学府清华大学的校训,但在我国的台湾,有一所大学竟与北京清华大学的校训一模一样,不仅如此, ... 於 www.samjw.com -

#48.清華大學- 維基百科,自由的百科全書

清華現有校徽為圓形,最中心為五角星,中間層為校訓「自強不息,厚德載物」,最外層為「清華大學」 ... 清華大學校徽北京清華大學沿用至今已註冊商標. 於 zh.wikipedia.org -

#49.清华大学校徽北大北京清华大学纪念品校徽校牌胸清华 ... - 京东

清华大学校徽 北大北京清华大学纪念品校徽校牌胸清华北大校徽一对图片、价格、品牌样样齐全!【京东正品行货,全国配送,心动不如行动,立即购买享受更多优惠哦!】 於 item.jd.com -

#50.清華一百問

清華與民國同壽,一場革命的爆發,一個朝代的終結與一個現代大學的誕生糾結在 ... 兩岸清華的校徽新竹清華大學校徽北京清華大學校徽鳥形校徽清華大學的校徽分為圓形 ... 於 lihjchen1002.blogspot.com -

#51.清华校徽——源于何处,定于何时? - 教育

校徽 为盾形,并把“实事求是”的校训镌刻在校徽之上,但其在形制上模仿西方大学校徽是显而易见的。1916年12月,蔡元培出任北京大学校长,次年请鲁迅设计校徽 ... 於 edu.qq.com -

#52.清華大學校徽標章設計 - CFORF

清華大學 ,為求職者提供最新高校校徽,高校校徽圖片,高校校徽下載,高校校徽模板 ... 校徽北京大學校牌清華大學校徽-普通款清華大學紀念品清華大學禮品清華大學校徽 ... 於 www.hikartr.co -

#53.台湾清华大学校徽_万图壁纸网

北京清华大学校徽 vs 新竹清华大学校徽 · 台湾清华大学|4|58 · 台湾名牌大学之:台湾清华大学校徽 · 清华校徽 · 清华大学校徽 · 清华大学校徽清华大学校徽为三个同心圆构成的圆面, ... 於 wantubizhi.com -

#54.國立清華大學 - 偽基百科

本文指位於台灣新竹清華園的清華大學。關於曾經盜名清華大學的位於中國北京清華園的習近平大學,詳見「習近平大學」。 ... 國立青蛙大學校徽. 於 uncyclopedia.tw -

#55.北京清華大學Tsinghua University Beijing | myarchetypes

北京清華大學校徽 註:北京清華大學校徽應為紫色白底,此校徽是甲所招待所及餐廳牆上的校徽。 夏至. Share ... 於 myarchetypes.wordpress.com -

#56.我校第七届“赢在IT-甲骨文思诚杯”软件设计大赛举办 - 南昌工程 ...

清华大学 · 北京大学 · 武汉大学 · 河海大学 · 华北水利水电大学 · 北京林业大学 · 南京林业大学 · 中国农业大学 ... 於 www.nit.edu.cn -

#57.清華大學校徽-新人首單立減十元-2021年12月 - 淘寶

十大名校套裝校徽書籤禮盒裝北京清華大學書籤貴州師範學院湖南南昌寧夏山東農業沈陽工業長春北京理工大學. 思奈兒. ¥. 9.9. ¥38. 已售90件. 37評價 · 清華大學帆布包 ... 於 world.taobao.com -

#58.新竹清大(2020.9.23~10.2) 偶然的機會

在抗日戰爭時期,多所大學艱苦的遷校至大後方,讓青年學生仍然可以接. 受教育,保育國家人才。 北京清華大學之「清華學堂」建築今貌. Page 11. 新竹清大. 於 chem.ncku.net -

#59.八一八北大,清华等名牌大学的校徽设计

... 德载物”为中心内容激励清华学子发愤图强。此后,学校即以此八字尊为校训,制定校徽。1917年修建大礼堂即以巨徽嵌于正额,以壮观瞻。 二、北京大学. 於 www.sohu.com -

#60.清華大學透明校徽PNG圖片免費下載 - Doreff

點擊下載按鈕,免費獲得我們最好的清華大學透明校徽PNG圖片,他們都是透明背景的圖案 ... 清華,舊稱清華學堂,游美肄業館,清華學校,國立清華大學,是一所位於北京市 ... 於 www.loveframesop.co -

#61.清華大學校徽英語怎麼說

外環上下是英文校名;中環左右並列著「自強不息」與「厚德載物」兩個片語,出自《易》乾坤兩卦的大象辭,體現了孔子對君子人格的基本要求。北京大學校徽由 ... 於 www.cdswsjxx.com -

#62.中國名校共創「雄安大學」 校徽曝光王丹嘆:史上最醜 - 自由時報

首次上稿4/22 23:15更新時間4/23 06:02中國官媒報導,中方計畫在河北省建立「雄安大學」,以清華大學、北京大學、復旦大學名校帶頭,還有南京大學、 ... 於 news.ltn.com.tw -

#63.鲁迅、陈景润“手稿”!福建这所高校录取通知书里全是大佬 - 网易

福建这所高校录取通知书里全是大佬,陈景润,鲁迅,厦大,天津大学,厦门大学,南开大学. ... 今年清华的通知书, ... 如学生证、校徽、校历、奖学金证书。 於 www.163.com -

#64.一路前行,总有校徽陪着你 - 清华大学校史馆

在《清华大学章程》中,第一次明确了清华的校徽和(校)徽章是有区别的。从新中国成立至2014年,历经65年时间,清华新校徽终于得到了最正式的官方认定。从1916年的雏形初 ... 於 xsg.tsinghua.edu.cn -

#65.“民国大学与大师”丛书系列:大学史记 - Google 圖書結果

在中国的逾千所大学中,清华被公认为真正的实力“第一”。她还有许多的美名:“中国理工科类院校 ... 她与毗邻的北京大学构成中国大学之林最著名、最璀璨的一对“双子星座”, ... 於 books.google.com.tw -

#66.國立清華大學 - 台灣棒球維基館

圖片簡述:國立清華大學校徽 ... 爆發後,南遷長沙。1946年,清華大學遷回清華園原址複校。1949年內戰爆發,北京校區被中共接管由馮友蘭接任校長,新竹清華則在1955年 ... 於 twbsball.dils.tku.edu.tw -

#67.如何看待清華大學、北京大學校徽內置英文的現象? - GetIt01

如何看待清華大學、北京大學校徽內置英文的現象? 01-09. 中國的大學教育,本質上是想訓練中國國民對西方文明水平掌握的程度嗎? 文化具有民族性嗎? 於 www.getit01.com -

#68.清华大学校徽背景图片 - PNGBAG素材网

校徽 清华大学 校徽 校旗 大学校徽 矢量大学校徽 透明校徽 北京大学校徽 清华大学logo 校徽素材 交大校徽 透明免抠校徽 暨大校徽 暨南大学校徽 清华大学图标 清华 ... 於 www.pngbag.com -

#69.搜索淘宝清华大学纪念品优惠券-速省购

买二赠一中国名校北京清华厦门北大复旦武汉浙江重点名牌大学校徽流苏书签名言励志语录学生用国内纪念品礼物. 现价¥15.8. 月销1254件. 券后 ¥ 15.8. 於 www.52ll3l4.com -

#70.清華校徽 - 中文百科知識

校徽 為盾形,並把“實事求是”的校訓鐫刻在校徽之上,但其在形制上模仿西方大學校徽是顯而易見的。1916年12月,蔡元培出任北京大學校長,次年請魯迅設計校徽。魯迅於1917年8 ... 於 www.easyatm.com.tw -

#71.清华校徽的寓意(清华大学校徽的意义) - 锦泰文化网

今天北京清华大学的校徽是2003年12月学校以“清华老校徽图案”申请注册教育服务类商标,并于2006年4月获批,同时清华还注册了其他几个商标。 於 www.sdjtppt.com -

#72.兩個清華大學,一個在北京一個在台灣,你喜歡哪個?

今天要說的是兩個清華大學,它們一個用繁體字,另一個用簡體字,他們分別是北京的清華大學和新竹的清華大學。它門的校徽極其相似,如下圖:北京的清華 ... 於 zi.media -

#73.大學校徽 - 中文百科全書

大學校徽 簡介,著名高校校徽,北大校徽,清華校徽,南開校徽,南大校徽, ... 2007年6月13日,北京大學發布新校徽標識。新標識以1917年魯迅先生設計的校徽為基礎進行了豐富, ... 於 www.newton.com.tw -

#74.北京清华大学校徽定做定制北大学校胸牌设计学校logo徽章制作

公司以客人来样来图加工为主,所生产的徽章、匙扣等***用于广告礼品、礼品、纪念礼品等。本公司拥有***设计人员,可为您设计出精美的创意。 北京清华大学校徽定做定制 ... 於 www.tuifa.cn -

#75.同根同源兩岸清大校徽相似- 話題觀察

我們(新竹清華)的校徽和北京清華有點不同!」兩岸同源大學多,校徽又是如何使用?新竹清華大學表示,該校校徽已經註冊,且和北京清華略有不同, ... 於 www.chinatimes.com -

#76.國立清華大學數位校史館-校徽

清華大學 的圓形校徽由來甚早,雛型源於1916年,清華學堂為兵操訓練營製作的軍旗中央圖案,1916年12月28日《清華週刊》中刊載:「兵操軍旗式現已繪定。 於 archives.lib.nthu.edu.tw -

#77.我校学子在2021年中国大学生工程实践与创新能力大赛全国总 ...

... 持续发展的工程师培养质量,更好服务于国家创新驱动与制造强国战略, 近日,2021年中国大学生工程实践与创新能力大赛全国总决赛在清华大学举办。 於 www.bipt.edu.cn -

#78.北京清华大学与台湾国立清华大学有什么历史渊源? - 知乎

梅师1931年起正式出任国立清华大学校长,他始终坚持学术自由与聘请名师,带领清华逐步 ... 还有一样的校训(自强不息,厚德载物),校徽,校色,校歌,就不多提了。 於 www.zhihu.com -

#79.清大校徽

清大校徽 · 國立清華大學招生專區/ 招生策略中心 · 在臺灣清華大學讀書是一種怎樣的體驗? · 南京大學校徽超清大圖_校徽校標 · 嚴重特殊傳染性肺炎防疫專區 · 西安外事學院校徽 ... 於 www.lisolachece.me -

#80.清華大學校徽設計者 - 手機專題

原文鏈接:申明:排名不分先分,純屬個人喜歡!1北京大學我們心中的聖地——北京大學,北京大學校徽由魯迅先生於2清華大學既然說了北大,就不得不說說另一所 ... 於 zhuantiyi.com -

#81.即時新聞| 頭條新聞- 專題報道 - 頭條日報

北京 實施8個多月「多校劃片」政策以來,著名校區的樓價有價無市,成交量斷崖式下滑, ... 另外公私立碩士班招生也有14個科系掛蛋,如清華大學全球營運管理碩士雙聯學位 ... 於 hd.stheadline.com -

#82.[关键词] 两岸清华大学

... 排名2015排行世界千万别去台湾读大学北京清华大学与台湾清华大学清华大学短期培训班北京清华和台湾清华两岸清华大学校徽清华大学马艺妮处理结果. 於 www.txcsjlb.com -

#83.北京清华和新竹清华的校徽_东山层叠 - 新浪博客

北京 清华和新竹清华的校徽. (2010-03-07 13:36:26). 转载▽. 标签:. 校徽. 清华大学. 校园. 分类: 向阳乱说. 北京清华和新竹清华的校徽. 两校徽区别不大,均不知 ... 於 blog.sina.com.cn -

#84.清華大學校徽為什麼是紫色

清華大學 能以此孔子名言作為辦學的精神標誌,可見其在努力辦成世界第一流大學的同時,既注重加強對我國傳統教育的研究,也注重培養新型君子人格的教育。這 ... 於 www.doknow.pub -

#85.清華大學徽章的價格推薦- 2021年12月| 比價比個夠BigGo

紀念徽章造型別針紀念品58屆師大附中掛圈鑰匙圈酒瓶 · 徽章北京大學清華大學橘子關懷基金會 · 清華大學百年紀念徽章造型開瓶器 · 北大北京清華大學校徽外國語大學北師大徽章 ... 於 biggo.com.tw -

#86.中組部任命清華大學新校長引爭議 - BBC

在邱勇之前,陳吉寧於2012年2月至2015年1月間擔任清華大學校長。 ... 清華大學校徽 ... 清華大學新任校長稱,為清華服務是「終身無悔的選擇」. 於 www.bbc.com -

#87.清交中央兩岸同根同源大學

【記者簡立欣/專題報導】 近代歷史的風雲變幻使海峽兩岸血脈相連,包括今年4月百年校慶的兩岸清大,共享校徽的兩岸5所交大,以及一路轉戰到台灣的 ... 於 ncusec.ncu.edu.tw -

#88.评价和清华北大校徽销量排行榜

清华 北大校徽热销推荐 · 智能达中国大学名校书签北大清华浙大校徽中国风学生用logo定制刻字金属文创产品简约创意毕业礼品纪念品套装 · 买二赠一中国名校北京 ... 於 www.easyhaitao.com -

#89.是对未来的不将就!绵阳这些学校开始招收补习(复读)生了

学校连续九年荣获绵阳市普通高中教学质量综合评价最高奖特等奖,是“四川省文明校园”“清华大学生源中学”“全国创新教育示范中学”“中国最具升学竞争力 ... 於 www.zzdjw.org.cn -

#90.欢迎访问中国地质大学!

1; 2; 3; 4; 5; 6. 12-27 ... 於 www.cug.edu.cn -

#91.(電影動漫系列)北京北大清華大學校徽南京哈佛大學書籤學生 ...

你在找的(電影動漫系列)北京北大清華大學校徽南京哈佛大學書籤學生生日畢業禮物紀念品就在露天拍賣,立即購買商品搶免運及優惠,還有許多相關商品提供瀏覽. 於 www.ruten.com.tw -

#92.清大校徽– 清華大學校徽 - Betteeam

北京清华大学 与台湾国立清华大学有什么历史渊源? 國立清華大學數位校史館,連絡電話,03-57442392;地址: 300113新竹市光復路二段101號 ... 於 www.betteeam.co -

#93.國立清華大學 - Fandom

本條目主要介绍新竹的國立清華大學,關於北京的清華大學請參見清華大學。 {{{大學名稱}}}. [[Image:{{{校徽} ... 於 college.fandom.com -

#94.為什麼清華大學的校徽有繁體字,清華大學校徽為什麼是紫色

清華大學 能以此孔子名言作為辦學的精神標誌,可見其在努力辦成世界第一流大學的同時,既注重加強對我國傳統教育的研究,也注重培養新型君子人格的教育。這 ... 於 www.njarts.cn -

#95.北京清華大學- 優惠推薦- 2021年12月| 蝦皮購物台灣

買北京清華大學立即上蝦皮台灣商品專區享超低折扣優惠與運費補助,搭配賣家評價安心網購超 ... 北大北京清華大學紀念品校徽同濟廈門大學書簽畢業生日學生禮物AwMC. 於 shopee.tw