北大租屋網的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦張立祥寫的 萬能店員:我的便利、你的過勞,超商的社會代價 和張榮哲的 樓鳳,性淘金產業大揭密:警察帶路,立馬看懂江湖規矩,菜雞一夜成為老司機,乖乖女聽懂所有men’s talk都 可以從中找到所需的評價。

另外網站快新聞/昨曾赴立院民進黨立委吳玉琴、陳歐珀快篩陽也說明:快新聞/網傳「孩童燒到41度才准收治」 指揮中心:不實訊息勿轉傳 · 快新聞/氣象局首發「山區暴雨」警示新北大豹溪防溪水暴漲 ...

這兩本書分別來自游擊文化 和任性出版所出版 。

中國文化大學 景觀學系 郭維倫所指導 楊舒嵋的 大學周邊服務設施對大學生生活環境之影響研究 (2021),提出北大租屋網關鍵因素是什麼,來自於少子化、大學生活環境、服務設施、土地使用型態、環域分析。

而第二篇論文國立成功大學 中國文學系 蘇敏逸所指導 黃阡嬿的 凝望香港:劉以鬯香港小說中的城與人 (2021),提出因為有 劉以鬯、香港小說、1950、1960、1970的重點而找出了 北大租屋網的解答。

最後網站給北大同學們的租屋評論網站 - 臺北大學板 | Dcard則補充:大家好!我和另一位北大同學共同開發了一個匿名租屋評論網站「Zuna 租哪」,目前網站已經上線,歡迎大家多多使用!(只要在網址列輸入就可以找到我們 ...

萬能店員:我的便利、你的過勞,超商的社會代價

為了解決北大租屋網 的問題,作者張立祥 這樣論述:

超級便利的生活是台灣之光? 還是台灣社會的隱形危機? 是誰讓超商店員如此萬能,卻又如此廉價? 是誰從中獲利?又是誰為此付出代價? 「本書帶領讀者進入超商店員繁忙的工作現場與苦悶的內心世界,一窺我們享受便利生活之餘,超商店員必須付出的代價」 ★超商店員工作大解析,服務業基層人員的淚與累 ★台灣社會學會碩士論文獎、田野工作獎雙重得獎作品 提到方便,台灣民眾腦海中第一個浮現的絕對是便利商店。台灣超商的便利程度不僅讓台灣人滿意,也讓外國人嘖嘖稱奇、大為讚賞。 但如此便利的生活,是值得驕傲的台灣之光嗎?還是台灣社會的隱憂? 便利商店從1970年代引進台灣,從起初的乏人問津

,如今已經成為民眾不可或缺的商店。 2020年代的台灣超商店員,必須熟記三、四千種商品的位置,瞭解熱狗、關東煮、地瓜、咖啡、霜淇淋怎麼製作,還要提供千百種繳費服務,更要記得客人的喜好和各種商品的暱稱;貨架空了要趕快補貨、地板髒了也要盡快打掃乾淨。 隨著台灣超商的不斷進化,超商店員要做的事情越來越多,人們因此稱讚店員很萬能,但這麼萬能的職業,究竟是怎麼形成的? 作者以長年在超商打工的田野觀察,運用社會學的觀點,解析超商運作,揭露店員何以萬能的秘密。從以下面向揭露萬能店員的現象 1.超商的設計,如何讓店員必須同時做很多事? 2.為了讓消費者感到便利,超商店員如何變得過勞?

3.我們對於便利的無止盡要求,將會造成什麼社會代價? 本書指出台灣的便利是廉價的便利,我們用很便宜的價格,獲得超級便利的生活,這些隱形的成本被攤提到每一位工作者身上,以至於我們從未察覺便利是有價的。 我們對於便利無止盡的要求,正吞噬著許多人的工作現場,讓他們陷於無邊無際的忙碌之中,包括我們自己。 我們不斷加班、不斷付出時間給工作,而這些工作往往是為了服務另一群人,因此下班後我們必須透過各種便利的消費,來彌補被工作剝奪的時間。 「下班時間壓榨別人,上班再等著被壓榨」 不僅是當代台灣勞工的常態,也是一道來自工作與生活的枷鎖,重重地銬住我們的雙腳,一步步侵蝕著我們的主體

性。 專文推薦 吳偉立│《血汗超商》作者 周于萱│台灣青年勞動九五聯盟副理事長 各方推薦 張烽益│台灣勞動與社會政策研究協會執行長 葉欣怡│台北大學社會學系副教授 謝國雄│中央研究院社會學研究所所長 藍佩嘉│台灣大學社會學系教授 顏擇雅│作家、出版人 本書作者以親身經驗,帶領讀者進入超商店員繁忙的工作現場與苦悶的內心世界,一窺我們享受便利生活之餘,超商店員必須付出的代價。如果《血汗超商》一書是以產業層級的鉅觀視野來拆解加盟主與店員在加盟體系中,如何淪為工蟻血汗動的過程,那麼這本《萬能店員》就是透過超商店員的微觀世界,突顯這個提供消費者無限便利的場域,是

由多少工作者的疲勞與壓力所堆砌而成。--張烽益(台灣勞動與社會政策研究協會執行長) 《萬能店員》一書帶領我們一窺撐起當代便利生活的超商店員所面對的日常。改寫自獲得雙料獎項的碩論研究,張立祥以自身長年投入超商工作的田野觀察為基礎,細膩描繪超商店員在人與技術物所共同構築的社會行動網絡中所進行的勞動;並提出「組合勞動」的概念來詮釋萬能店員的勞動過程。本書的觀察涵蓋諸多重要社會議題,鼓勵我們在享受便利的同時能夠有所反思;並透過探究超商店員的工作,希望促成讀者思考當代各行各業所萌生的變化。--葉欣怡 (台北大學社會系副教授) 「萬能」店員是人,既然是人,怎麼可能是「萬能」?你可能「萬能」嗎?

不過是高度壓力下的扭曲!便利有價,但卻被當成低價、甚至無償的勞動。是誰讓超商店員如此萬能而廉價?是誰從中獲利?又是誰在其中打拚奉獻青春?本書作者長年在超商工作,運用社會學的觀點,揭露萬能店員不得不萬能的秘密。--謝國雄(中央研究院社會學研究所所長) *適讀年齡:12歲以上 作者簡介 張立祥 1992年生,台北人,成年後移居新北三重,台北大學社會學系學士與碩士畢業。 從小喜愛社會科,在指考競爭下飄落至社會學領域研讀。學生時期因家人期許而四處工讀,直到大學後成為多年的超商店員,融合社會學知識撰寫出碩士論文《超商店員何以萬能?便利商店勞動形成與過程探究》(2018),並在同年

獲得台灣社會學會碩士論文獎佳作、台灣社會學會碩士論文田野工作獎。目前任職資料分析工作。 出社會後體認到時間的不足,對於過去花費太多時間掙錢感到懊悔,目前積極規劃未來的人生願景並付諸實行。平時喜愛閱讀社會科學書籍和充滿省思的影劇,希望在了解世界之餘,還能透過不同的方式對世界造成一些影響。 email:[email protected] 推薦序 打造萬能店員|吳偉立 推薦序 萬能店員的失落與異化|周于萱 序 從血汗到萬能 超商之犢 第一章超商簡史 1 超商來台灣 2 要什麼有什麼 3 看不到也買得到 4 自成一家 5 超商之島

第二章超商店員日常 1 新手上路 2 超商店員的一天 3 時間被壓縮的店員 第三章超商店員的機器日常 1 面對簡單機器的日常 2 面對複雜機器與貨架的日常 第四章萬能店員 1 在消費者與店員之間 2 解析萬能店員 3 誰把超商店員推向萬能? 4 能萬能店員更加萬能 5 給萬能按下暫停鍵 第五章 組合勞動與便利社會 1 從生產線工人到萬能店員 2 組合勞動 3 便利有代價 4 便利社會的隱形危機 後記 附錄 序 從血汗到萬能 「您好,歡迎光臨!」 對於台灣人而言,只要聽到這句迎賓話語,八成都會聯想到超商。

超商距離我們很近,人們對它也相當熟悉,當大家日復一日進出超商之餘,是否曾經思考過,我們可能未曾真正瞭解它運作的方式,許多人甚至將超商視為創業圓夢的管道,前仆後繼地湧入這個行業。 2010年,《血汗超商》的出版,揭開了便利商店這個行業隱晦的事實,加盟店長雖以老闆自居,但在所有經營活動上,卻沒有任何獨立與自主的決定權,該書也揭示了超商這個行業有著薪水低、工時長、工作無聊而重複的特色。 十年過去了,超商店員的工時依舊,薪資也始終維持在最低基本工資,但是「血汗」一詞卻逐漸從超商褪去,轉而邁入更加危險、更為細緻而無從察覺的情境——店員要做的事情更多,也比過去更加疲勞。他們必須在相同的

時間以及相同的薪資水準之下,處理更多種類的工作、接應更多的客人,因而描述超商工作的詞語,也從「血汗」這樣極度負面的詞彙,轉換為「萬能」這個看似正面且具稱讚意涵的語彙。 不論是血汗或是萬能,都隱隱表達出超商已經擴張到前所未有的境界。 1978年成立的統一超級商店股份有限公司,是台灣現代超商的濫觴,其公司名稱當中的「超級商店」,似乎早已預示了便利商店在未來將會成為大眾生活中不可割捨的一部分。 四十多年後的今天,超商已經成為台灣民眾每天必經的場所。超商除了提供食品和生活用品以外,透過成熟的科技系統,更能將遠方的資料和貨物遞送至距離消費者最近的超商。 這樣將個人和世界相連的生活

網絡,在過去是難以想像的。 作為消費者,每天上班前我會踏進超商,用短短的排隊時間快速取得我的早餐和咖啡;下班後則會在住家附近的超商領取其他區域訂購的網路商品,同時繳費、兌換中獎發票,順便儲值我的悠遊卡。即使在半夜時分,若我想喝啤酒、吃炸雞或滷味,超商也能滿足我的需求。這些過去需要人們在不同店家購買的商品或服務,如今只需要一間超商就可以搞定了。 社會大眾敞開心胸擁抱這種便利性,而便利商店也成為居住地選擇的重要條件,無論賣房、租屋或旅館、民宿的廣告,都會將「鄰近超商」當成賣點,因為便利的生活已經成為許多人在意的生存基本要件了。 但在享受便利的同時,我卻不禁思考:我們是不是太過輕鬆

得到這一切了?這一切都沒有任何代價嗎? 矛盾的便利性 現代人的消費行為,有兩項重要的評判標準:一是價格,二是取得的方便性。在價格方面,「便宜」常常跟「品質低落」劃上等號,作為消費者的我們相信品質跟價格有著一定的關聯。近十幾年來也有許多書籍,試圖說明價格低廉的產品常常在其他層面引起負面後果,例如雇用童工、勞動安全疑慮、環境破壞等等。因此,面對低價產品,我們腦中會有些許反思,不管是懷疑其為劣質品,或者擔心生產背後的血汗環境,至少我們是存有疑慮的。 然而,便利性卻完全不是這麼一回事,我們鮮少會對於「太過便利」發出質疑,因為便利所帶來的往往是更多元、更快速的選擇情境。當我可以在巷口買到咖

啡,又何必望向好幾個路口外的咖啡店?當我可以在巷口拿到車票,又何必起個大早到車站排隊領票? 便利性對消費者而言,看起來似乎僅有正面效益,而沒有低價產品的那些負面後果。 然而,當我在超商工作時,卻深切感受到這些便利是由無數店員的血汗堆積而成的。2020年代的超商店員,必須熟記三千多種商品的位置,瞭解熱狗、包子、關東煮、地瓜怎麼製作,還要記得客人的喜好和各種商品的暱稱,並且隨時補充賣場的各項商品,還得維護店面各個角落的清潔,並且加快各種工作的速度。如果超商總部有意推行新的服務或商品,不管是炸雞、鬆餅還是發放口罩,全台各地的店員也只能趕緊閱讀公司給予的工作流程文件,盡可能快速上手。

一年年過去了,超商店員的薪水始終維持在最低基本工資、工作人員也沒有變多、上班時間也相似,倒是來到店裡的客人一年比一年多了,而店員要做的事情也越來越多了。 身為店員的我,在上班的時候忙碌不堪,但下班後,我又瞬間變成消費者,享受著超商為我帶來的種種便利,和我上班時的感受截然不同。這種在工作時才能感受到的犧牲與矛盾經驗,讓我開始反思,我們是不是忘記便利的生活,其實是奠基在許許多多人的付出? 為了瞭解便利生活背後的社會意涵,我在大學身兼超商店員時,開始用文字和理論逐步探索便利商店在這個時代到底意味著什麼。 出版路上 這本書的前身是我的碩士論文,裡頭不僅包含了我好幾年的工讀經驗,也

融合了各種社會科學研究的技巧,我透過訪談、觀察和搜集相關理論文獻,試圖剖析當代萬能店員的現象。 然而,碩士論文終究是給學術讀者看的,我認為像便利商店這樣與大眾息息相關的研究知識,不該只以艱澀的文字停留在學界,更應該以淺顯的文字讓社會大眾瞭解,生活在如此便利的時代,不僅有美好的一面,也有其不為人知的一面。 改寫論文期間,我已經離開學校成為一枚上班族,因此往往必須利用下班時間或假日來寫作。這樣放棄休閒時間來產出文字,實在有種第二輪班的感覺,相當不輕鬆。這個辛苦的歷程,絕對不可能獨自完成,在長達兩年的寫作過程中,多虧了晏甄編輯和我定期的對焦與討論,讓我得以不迷失在文字大海中,還能逐步聚焦

和收斂出本書的主旨;在這過程中,我也確實感受到一本書的出版必須投入不少心力和時間。 本書出版的契機,來自於我碩士畢業那年獲得台灣社會學會頒以獎項,而後經由中研院社會所謝國雄教授去信出版社推薦,促成了這段我畢生從未想像過的出版經驗。除了謝謝評審委員以外,也必須感謝指導教授葉欣怡,她開啟了我對於新觀點的研究,並且對於我論文內容的聚焦有著深刻的影響。 從論文到書籍的出版,有著不同的人們為此做出貢獻,但我更想透過本書指出,這個社會上有許多人,時時刻刻都在為我們的便利生活付出著,超商店員只是其中之一。 「哪有什麼歲月靜好,不過是有人替你負重前行。」 這兩句廣為傳誦的話語,著實為當

代社會的寫照。在高度專業分工的時代,我們鮮少看見各項產品背後辛勞工作的人們,當我們鞭策著商品的完美、期待著越來越好的服務品質時,形同揮舞著鞭子加重工作者的負擔;而我們對於便利無止盡的要求,正吞噬著許多人的工作現場,讓他們陷於無邊無際的忙碌之中,包括我們自己。 2011年我踏入超商之初,深深感到手忙腳亂。剛到職的我,心裡常常擔憂底下幾件事情:我們有賣這個東西嗎?這個東西放在哪裡?這個要怎麼用?如果弄錯了,要不要賠錢?客人不要罵我。 即使已經過了十年,當我現在用電腦打出這些句子時,一陣酥麻的感覺仍舊席捲全身。我清晰地記得,初次站在超商櫃檯的那一天,我假裝堅毅地面對客人,但心裡卻是萬

般的忐忑不安。 便利商店對新手而言,確實不是一個簡單的工作。小小螞蟻上大樹 當年還是超級新人的我,踏進超商就像是一隻螞蟻爬上大樹,大量的樹葉、錯綜複雜的枝幹以及崎嶇的路面,讓我每一個步伐都必須小心翼翼。 第一個徬徨來自於——店內的商品實在太多了! 一間超商裡有將近三、四千種商品,我根本無法在短時間以內記得這間店有賣什麼、沒賣什麼。即使我知道店裡確實有某樣商品,但沿著賣場走個兩圈,我恐怕都還是看不到它的落腳處。 知道卻找不到,對於客人來說,就跟不知道沒什麼差別。客人開口問我東西在哪裡,我只能支支吾吾、搪塞回應,心裡相當不踏實與不安。 其次,實體商品多就算了,畢竟看得到、拿得到,結帳時刷個條碼就好

,沒什麼難度。但偏偏超商有很多服務性商品,一下子有人要寄宅配,一下子有人要繳費,過一陣子又有人說要回收電池。先不說櫃檯裡面有這麼多東西,光宅配單,我就常常找不到,必須花點時間東挖挖、西挖挖,才能看見它的蹤影。 就算找到了,還要知道怎麼寫——我要寫什麼、客人要寫什麼、我要確認什麼。更糟糕的是,戰戰兢兢把宅配單寫完之後,對於一切都還沒上手的我,人家要寄冷凍,結果我硬是拿到常溫的單子,等到發現時,客人早已付錢離開,我只好重寫一張,多出來的錢還要自掏腰包補貼。 最後,希望「客人不要罵我」,絕對不是開玩笑。一個新手店員真的可能很多事情都不知道,面對客人的需求,滿臉問號,直接傻愣在原地。小至客人要買某個品

牌的菸,我轉身很久都找不到,大至客人繳費收據被我搞丟,這些事情在我進入超商的前幾週,就有著永生難忘的豐滿收穫,遇到趕時間或脾氣差的客人對我擺臉色,更是家常便飯。

北大租屋網進入發燒排行的影片

北大特區有著濃厚的人文氣息

同時擁有新市鎮與舊市鎮的生活機能

學校部份從國小到大學都有

公園多及綠覆高,步行距離可享休閒氛圍

#北大特區

#三峽區

#捷運三鶯線

----------

↓↓🌟加入【VIP會員頻道】收看更多精彩內容吧🌟!↓↓

https://www.youtube.com/channel/UCnWB4yjKnm6AeW-pj4E3dQw/join

【工作邀約 | 爆料投稿 | 售屋委託】

https://[email protected]

【驗屋服務 | 網路規劃服務 | HomeKit智能家居】

Tel: (02)8791-1356

【35線上FB討論交流社團】

https://www.facebook.com/groups/229270251322950/

不管是房屋買賣、租售、裝潢、Apple Homekit智能家居等相關問題

歡迎大家加入社團並且良性的交流!!!

【💬Line貼圖新上市】

35不動產語錄 | https://reurl.cc/R4KrEe

----------

【35線上賞屋xTRIDENT聯名款帽子】

售價880元( 35線上賞屋布標為贈品 )

蝦皮連結 | https://reurl.cc/vDoQol

----------

歡迎到我們的FB粉絲專頁按讚分享,你們的支持是我們最大的動力!

FB臉書: http://www.facebook.com/35visitchannel

愛奇藝: http://tw.iqiyi.com/u/1593360993

Bilibili: https://space.bilibili.com/411252336

痞客邦: http://channel35.pixnet.net/blog

亞洲遊訂房: https://asiayo.com/zh-tw/?aff_id=229

IG: https://www.instagram.com/35channel/?hl=zh-tw

----------

本頻道紀錄各式不動產的參觀紀錄與懶人包,

內容與立場皆不代表建設公司或銷售單位,

如有任何購屋疑問,請洽銷售現場或建設方,

感謝大家的支持,也歡迎大家邀請我們參觀各建案!

大學周邊服務設施對大學生生活環境之影響研究

為了解決北大租屋網 的問題,作者楊舒嵋 這樣論述:

近年來,少子化現象已經不陌生,各級學校面臨著招生壓力,過去有相當多的研究致力於校園環境等相關研究,然而鮮少致力於校園周邊環境的研究,本研究將從土地使用型態探討大學周邊服務設施與大學生活環境的影響,以大學生需求為主,討論大學周邊服務設施與大學生活環境之關係,以及大學周邊服務設施是否會影響大學生的升學選擇。因此透過網路問卷調查大學生對於大學周邊服務設施之需求,及是否影響升學選擇,經過樣本取樣選取六間大學做為研究場域及範圍的選擇,分別為:中國文化大學、彰化師範大學、靜宜大學、輔仁大學、淡江大學與逢甲大學,採用環域分析(Buffering Analysis),根據各校步行10分鐘之服務半徑,以校園主

要出入口半徑500公尺為範圍,討論大學生對於大學生活環境之需求,以及大學生活環境與升學選擇之關係。本研究結果發現,大學生對於大學生活環境之需求以便利性與機能性為主要需求,而對於大學周邊土地使用型態的現實需求以交通為第一,其次為商業、住宅、住商混合與政府機關類別,而理想需求則是以土地使用商業類別中「食」為最高,其次為土地使用交通類別之交通工具「公車」,第三則為住宅類別中「學生套房」,整體可知,無論現實與理想,大學生對於大學生活環境需求因生活習慣與生活養成而產生出對於大學周邊服務設施以機能性與便利性為主要需求;本研究大膽提出將學校分割,使大學融入周邊社區,帶動都市發展,滿足大學生對於大學生活環境之

需求。

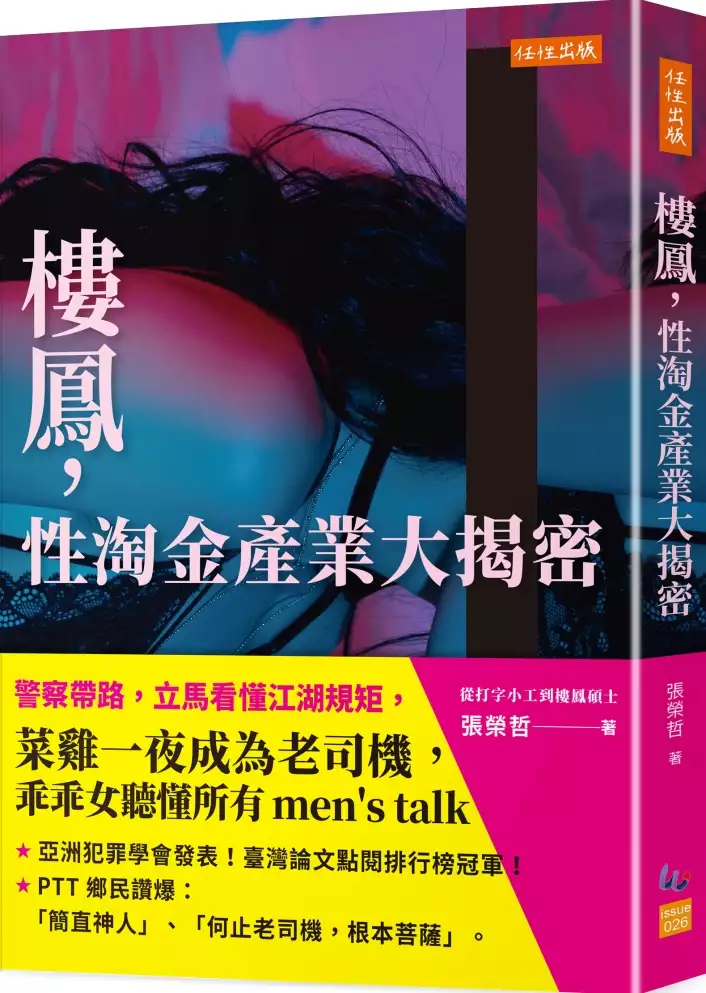

樓鳳,性淘金產業大揭密:警察帶路,立馬看懂江湖規矩,菜雞一夜成為老司機,乖乖女聽懂所有men’s talk

為了解決北大租屋網 的問題,作者張榮哲 這樣論述:

2020年「臺灣博碩士論文知識加值系統」點閱排行榜冠軍 第一本由警察所寫臺灣性淘金產業大揭密 PTT鄉民讚爆:「簡直神人」、「何止老司機,根本菩薩」。 亞洲犯罪學會發表! 本書作者張榮哲,是基層警察,任職新北市三峽派出所, 他以「大臺北地區性產業」作為研究題目,取得犯罪學碩士; 此篇論文還獲得司法官學院傑出論文獎。 張榮哲說,從事鴿子(警察)工作多年,看盡人生百態, 某次查案,聽到對方說在「養小姐」,原本以為是包小三, 結果發現,這是近年來最流行的性產業旅遊樓鳳──

就是雞頭(GTO)利用人頭租用套房, 再透過LINE聯絡,讓小姐和客人進行性交易; 而且93%的小姐都是使用簽證來臺旅遊的外籍女。 於是,他決定深入調查4家應召LINE, 每天比對機房PO的班表、花名冊,花費超過 1,400 小時, 還一度被同事誤認為是色情狂。 這篇論文,原本安靜的躺在圖書館的資料庫裡, 直到2020年,臺灣掀起一場論文抓鬼大賽(查誰的論文是抄襲) 張榮哲這篇「一樓一鳳」論文瞬間爆紅,成為點閱排行榜冠軍。 PTT鄉民興奮狂推! 「榮哲你贏了」、「榮哲

很厲害,真材實料」、 「榮哲的名詞定義解釋得很好」、「榮哲真實力派」。 本書就是取自該篇論文,並將原本論文不能寫、工作時不能透露的祕辛, 全部補充完整、一併大公開。 ‧警察帶路!老司機飆車,快上車 以前大老闆愛上酒家、小老闆則走北投區,一般人則是三溫暖、養生會館, 但在新南向政策後,主打低價的旅遊樓鳳讓全臺大淪陷, 以中山、西門、板橋、三重的套房暗藏最多樓鳳。 樓鳳交易,主要由機房在LINE公布小姐資訊,跟客人敲時間; 雞頭只負責租房、送飯、送毛巾。 不分國籍的

單次性交易,平均為 3,200 元, 但這中間,雞頭、機房、小姐,抽成比例怎麼分? 作者透露,樓鳳小姐收入根本狂電薪水族,單月至少20萬。 難怪來自東南亞籍小姐都說 :「同樣都是被幹一次,來臺灣可以賺兩倍呀!」 ‧交易大揭密:菜雞、乖乖女都能聽懂men’s talk 越南妹最敢玩、無套也可以上,大陸妹好溝通…… 根據作者花費 1,400 小時、瀏覽千筆花冊資料發現 : 臺灣男人最愛櫻花妹、泡菜妹、其次是辣臺妹,勉強才選大陸妹。 還意外發現:假日小姐報班人數最少,為什麼?這

是已婚男人不能說的祕密。 ‧性產業經濟學,雞頭親自告訴你 從4P到4C,樓鳳也要懂行銷 除了給小姐的基本資料當參考,樓鳳還有很多你意想不到的商業促銷, 像節日降價、摸彩、截圖回傳還可拿折價金……讓菜雞秒變回頭客。 一次不夠爽,還想要極樂無上限的加值卻不加價的服務? 像是桑拿、空中飛人(口舌服務)、洗殘廢澡…… 你就得先和小姐「培養感情」。這是老司機才懂但不能明說的江湖規矩。 從早期的吃魚喝茶到現在最流行的一樓一鳳, 第一本由警察執筆的臺灣性淘金產業大揭密。

良家婦、乖乖女千萬不要讀、菜雞瞬間成為老司機的武功祕笈。 各界推薦 臺北大學犯罪學研究所特聘教授/林鍾沂 臺北大學犯罪學研究所副教授/黃蘭媖 銘傳大學講座教授兼社會科學院院長、犯罪防治學系所主任/黃富源 銘傳大學社會科學院犯罪防治學系所副教授/王伯頎 中正大學犯罪防治學系教授/馬躍中

凝望香港:劉以鬯香港小說中的城與人

為了解決北大租屋網 的問題,作者黃阡嬿 這樣論述:

1948年,為遠離第二次國共內戰的戰火,劉以鬯離開上海前往香港。但他僅在香港短居了三、四年。1952年,劉以鬯轉往新馬擔任編輯工作。直到1957年,他才再度返回香港。劉以鬯特殊的生命經驗,使得上海、香港、新馬三地成為他小說創作中的書寫題材。其中劉以鬯在香港居住的時間最長,因此對於香港小說的創作也最為豐富。本文以劉以鬯香港小說為討論對象,將其創作高峰1950-1970年代的香港小說作為研究範圍,依創作時間分為1950、1960、1970年代,分別討論劉以鬯三個時期對於香港不同的書寫與關懷。以《天堂與地獄》、《香港居》、《酒徒》、《吧女》、《他有一把鋒利的小刀》、《對倒》、《島與半島》等七本小說

作為本文討論的對象。1950年代,探討香港受到二戰戰爭波,以及戰後國際情勢牽動下的香港社會狀況。以《天堂與地獄》短篇小說集為討論對象,針對香港貧困問題、市儈與賭博風氣等面向探究戰後香港的社會情形;1960年代,以《香港居》、《酒徒》、《吧女》三本小說討論香港戰後移民面臨的問題與困境。分別探討香港住房不夠的居住問題、作家們面對香港重商文化的寫作困境,以及女性經濟無法自足而成為吧女的社會處境等;1970年代,討論香港市民的生活樣貌,以《他有一把鋒利的小刀》、《對倒》、《島與半島》探究1970年代香港嚴重敗壞的治安問題、人與人疏遠的社會情形,和香港市民與社會間密切而相互牽動的複雜關係。本文藉由劉以鬯

小說的進程,探查其與香港社會間的關係變化,如何從50、60年代外來者不熟悉的窺視與無法適應香港的苦悶,轉為70年代融入其中、與之共存的香港市民。討論劉以鬯與其香港小說,以及其筆下香港城市與小說人物的對話和呼應,探究劉以鬯香港小說中城與人的關係與狀態。

北大租屋網的網路口碑排行榜

-

#1.三峽套房出租租屋 新北市三峽區和平街,三峽北大套房5 - TTVU

三峽北大套房5,本物件位於和平街,大廈,1房/ 0廳/ 1衛,多種房型可選,自己的獨立衛浴,且皆開 ... 三峽臺北大學達人生活菁英館套房,新北租屋,6坪,新北591租屋網. 於 www.hnks9.me -

#2.台灣房仲網| 愛屋線上房屋買賣,租屋,售屋,建案刊登,包租代管,房 ...

提供房屋房屋買賣,租屋,房屋出租,新建案,找房子,房地產,免費自租,免費自售刊登,中古屋刊登廣告,買屋、賣屋、租屋的首選網站。 愛屋團隊專營房仲管理系統,房仲網站設計, ... 於 www.houseol.com.tw -

#3.快新聞/昨曾赴立院民進黨立委吳玉琴、陳歐珀快篩陽

快新聞/網傳「孩童燒到41度才准收治」 指揮中心:不實訊息勿轉傳 · 快新聞/氣象局首發「山區暴雨」警示新北大豹溪防溪水暴漲 ... 於 www.ftvnews.com.tw -

#4.給北大同學們的租屋評論網站 - 臺北大學板 | Dcard

大家好!我和另一位北大同學共同開發了一個匿名租屋評論網站「Zuna 租哪」,目前網站已經上線,歡迎大家多多使用!(只要在網址列輸入就可以找到我們 ... 於 www.dcard.tw -

#5.三峽區租屋| 新北市房屋出租

591租屋網,出租就是快!為您提供新北市三峽區租屋資訊,每日實時更新,人工審核。新北市三峽區租房子、刊登租屋資訊, ... 整層住家北大旁透天5房2廳4衛獨立大車庫. 於 rent.591.com.tw -

#6.愛北大租屋IM租屋超市總部 - Boul

591租屋網為您提供臺北市房屋出租資訊。臺北市,整層住家,e化經營,租房,唯一榮獲經濟部金網獎肯定租屋網站聯盟, 發文內容請遵守版規規定哦~ 愛北大論壇: ... 於 www.sceaskets.me -

#7.北大租房

北大 租房 · 臺北大學旁雅房分租,租屋,6坪(含車位),591租屋網 · 屋主買賣iBeta 愛北大論壇 · 東森房屋 · 三峽北大租金跟著房價漲1成. 於 www.mytrport.co -

#8.张中行全集第八卷 - Google 圖書結果

右方(即路北)是操场,记得有平整的网球场,至少是两个。 ... 因为进深宽,成为南北一个长条,于是适应北大个人主义味道浓的特点,辟前后两个门,中间用布帘隔开,同屋成为各立 ... 於 books.google.com.tw -

#9.郝平:畢業生最強失業風暴中共遭三大衝擊

其實,隨著多年高校擴招,畢業生就業難早就不是今年一年的事了,只不過是屋漏偏逢連夜雨,今年疫情衝擊、俄烏戰爭等內外部環境加上中共長年教育政策和 ... 於 www.epochtimes.com -

#10.竹北租屋網591

591租房網,新竹竹北市租屋資訊:出租獨立套房,竹北有陽臺近家樂福中國醫院獨套,距中國醫藥大學新竹附設醫院,車程大約1分鐘地點是在社區內,因此住在這兒非常安靜。房.. 於 www.daniesign.me -

#11.三峽北大特區短租2~3個月-新北市-台灣租屋網-房屋求租免費刊登

全台各地租金求租即時看盤系統、仲介經紀人專屬網頁等,與中時租屋網、家天下等十大租屋網站同步聯播,租屋物件多效果佳! 於 www.twhouses.com.tw -

#12.北大特區華麗轉身10年前1字頭沒人住現今翻5倍搶破頭 - 奇摩新聞

廖庭輝表示,內政部說租屋網站或業者公布的租金,都是開價而非實際成交的租金行情,會有偏高問題,的確沒錯,但也很無奈,因為租屋黑市很嚴重,之前政府要 ... 於 tw.tech.yahoo.com -

#13.信義房屋:完整房屋買賣資訊、實價登錄、成交行情、買房買屋 ...

信義房屋提供全台灣房屋買賣、租屋、售屋等不動產/房屋仲介服務,提供完整物件資訊、實價登錄資料與成交行情第一手消息,結合個人化買屋需求檢測服務、AI線上賞屋等 ... 於 www.sinyi.com.tw -

#14.北大特區租屋資訊- MixRent|2022年6月最新出租物件推薦

一次搜尋所有租屋網站! 關鍵字. 坪數. 於 tw.mixrent.com -

#15.上北大租屋 - Thednc

591租房網,新北三峽區租屋資訊:出租整層住家,上北大,上北大_近乎全配_學生佳_,屋況極佳大三房目前適合學生配備,學生優先。屋主也不排斥家庭PS. 於 www.thedncba.co -

#16.租賃- 屋主買賣iBeta 愛北大論壇

本區為屋主發佈買賣訊息,仲介請勿在此發文或回覆文章,若有房屋資訊供屋主參考, 請在屋主同意的 ... [租賃] 時機歹歹租屋殺價省錢有一套 · 鬱金香 2010-1-6, 811154 ... 於 forum.ibeta.tw -

#17.包租代管333平台包租代管租屋網租易網租服全聯會

租服全聯會中華民國租賃住宅服務商業同業公會全國聯合會包租代管333平台包租代管合法業者租易網包租代管333租屋網租屋平台社會住宅一般租賃租房租屋租屋,租房,包租代 ... 於 www.915.tw -

#18.THE HOLBORN夥美聯推置業優惠 - Now 財經

5 天前 — 中國北大荒, 0.072, +33.33% ... 布少明指出,近期市場焦點重投一手項目,而根據一手住宅物業銷售網統計,5月一手市場合共售出近1500伙,較4月份 ... 於 finance.now.com -

#19.20052 北大教堂附近有陽台12坪大套房 - 林媽媽租屋

林媽媽租屋網,全台灣最好,提供台南租屋廣告刊登,台南租屋委託,台南租屋行情查詢,台南售屋,台南頂讓,廠房,台南廠房,壹南租屋,台南搬家,全省租屋廣告免費刊登, ... 於 www.5643.com.tw -

#20.樂居:最好用的實價登錄網站

比對到門牌、拆分房車價、排除特殊交易,提供社區實價登錄地圖。 於 www.leju.com.tw -

#21.最大租屋網在PTT/mobile01評價與討論

大學租屋網在PTT/mobile01評價與討論, 提供北大租屋網、最大租屋網、591租屋網就來早午餐推薦評價懶人包,有最完整大學租屋網體驗分享訊息. 於 breakfast.reviewiki.com -

#22.用小錢,這樣做,也能成為千萬包租公: 一次學會成功收租穩賺不賠的密技,30歲前輕鬆退休

租到好房客五個門道,這樣找房客一定快!網路:圖片一定要講究現在是網路的時代,用手機就能上網找資料,目前有九成以上的租屋房客都在網路上研究資料,比對過後才聯絡房東, ... 於 books.google.com.tw -

#23.新北市三峽區上北大的房屋出租共有31 筆出租中 - HouseBe租 ...

新北市三峽區上北大的房屋出租共有31 筆出租中,三峽北大鄭玉娟~祖師廟一樓店面~,店面20坪價格:45000元. ... HouseBe租屋比價網. 首頁 · 房屋比價 · 租屋比價 ... 於 rent.housebe.net -

#24.北大達人菁英套房- 金好租-免費租屋網,強力曝光,免費刊登,學校 ...

北大 達人菁英套房,金好租,免費租屋網,租屋網,強力曝光,免費刊登,學校合作,學生租屋,套房出租,金租網,雅房出租,整棟出租,學生宿舍. 於 epig.tw -

#25.民代期許持續和中央溝通防疫作為侯友宜:第一時間向 ... - 風傳媒

並針對就立法院遷址土城司法園區、北大特定區停二用地公設回饋空間、中和和城路延伸案、國三增設北土城交流道、增設篩檢站及市府團隊防疫表現逐一答詢 ... 於 www.storm.mg -

#26.吴中路66平双南大两房出租,两个卧室一样大,拎包入住

4 小時前 — 安居客上海租房网,提供上海闵行金虹桥吴中路970弄小区2室2厅2卫5/6南精装修普通住宅租房信息,吴中路66平双南大两房出租,两个卧室一样大, ... 於 sh.zu.anjuke.com -

#27.台北大學租屋– 學生租屋網 - Neubau

台北大學租屋– 學生租屋網. 北大新宿租屋– Home. 最新全台灣租屋案件,最新更新時間,2021/9/2。 租屋、租房子、套房出租、住宅出租,永慶房仲網提供全台住宅租屋資訊, ... 於 www.neubauburg.co -

#28.沒什麼事是喝一碗奶茶不能解決的......──我的人類學田野筆記

我當然高興的答應了,當天早上就坐出租車直奔Jamy在中央民大附近的租屋處,她們說要做午飯給 ... 啊,就是那個我剛進北大時,總在上面搜索上課用的電子書下載的免費網站。 於 books.google.com.tw -

#29.買屋賣屋租屋推薦 - 539售屋網

不只查實價更需要比價!租屋推薦公開透明所有房價資訊挑戰!你要的資料值得最好最新!改寫找房命運。租屋推薦議價率教你怎麼開價。揭露到門牌一目了然。 於 www.539house.com.tw -

#30.新北市,三峽區租屋、房屋出租 - 樂屋網

新北市,三峽區租屋搜尋結果共105筆。樂屋網提供區域租金行情及全台租屋最新資訊,看更多更新租屋、房屋出租物件,快上樂屋網。 於 www.rakuya.com.tw -

#31.新竹市北區北大路租屋,北大辦公室採光佳有大電,辦公出租租屋子

大管家房屋網新竹市北區北大路租屋北大辦公室採光佳有大電房屋出租資訊租房子1衛電梯大樓辦公2樓辦公室出租,權狀81.86坪,室內63.40坪。於中正北大路口,交通便利, ... 於 www.chrb.com.tw -

#32.買屋、看屋 - 我家網

三峽租屋 / 三峽租房 社群房仲專家 │ 3小時前│ 人氣:17 三樹路/捷運站旁/寬敞金店面/ 北大買房買地 · 租金:60,000 元 · 地區:新北市三峽區 · 坪數:77.31 坪 · 類型:商用 ... 於 www.myhomes.com.tw -

#33.管好自建房织密安全网(金台视线)|房屋质量|危房_网易订阅

孙先生说,这些出租屋一般不会去当地房产管理部门或派出所备案,“如果屋主自己不报备,这类房子就可能被当作普通住宅使用。希望在排查时能够严格标准,应 ... 於 www.163.com -

#34.591租屋網新北市

591租房網,新北淡水區租屋資訊:出租整層住家,臺北灣NO.1星海灣,新北市社會住宅-S【星海灣】溫馨兩房,新北市政府社會住宅包租代管計畫搶手登場!本物件承租方免付服務.. 591 ... 於 www.wonassoc.me -

#35.三峽北大租屋售屋資訊交流網 - Cxstra

三峽北大租屋售屋資訊交流網 · 新北市淡水區租屋_房屋出租-591租屋網 · 整層住家出租-testpostZ-55悅河-test99.新北市三峽區民生街post.租屋. · 信義房仲網,提供買屋,賣屋, ... 於 www.myvirtarena.me -

#36.好房 House Fun 9月號/2013 (NO.5)捷運工程進度大搜查

... 委外辦理方式'與民問業者合作最快 Q 月即可正生活式上線'提供民眾多元租屋買訊。 ... 位於北大特區的龍埔國中' 8 月 2 日下午正式改制「新北市立北大高教六中」, ... 於 books.google.com.tw -

#37.【超完整】88個全台各地區租屋平台與社團總整理! 租屋很難嘛!?

雙北 ; 雙北租屋可寵可短租專區. 點我. 24.6K ; 雙北求租網出租網!大台北租屋新北租屋社團房東房客儘量Po. 點我. 13K ; 台北、新北租屋快訊. 點我. 26K ... 於 sanyabin.com -

#38.國立臺北大學

「親親北大」由汪惠玲、曾衍迪和李薏心等三位資源所碩博班和在職專班同學組成,仔細分析心湖及劉 ... 閱讀全文關於永續校園提案競賽「親親北大」奪冠 ... 租屋資訊系統 ... 於 new.ntpu.edu.tw -

#39.房東代租代管首選[台灣首創租屋管理品牌] - 幸福久久窩

好不容易完成網路廣告刊登,帶看更花時間也打亂行程計畫,還有最大的苦惱是,來看屋的房客形形色色,到底房子該租給誰比較安心?萬一真的租給惡房客怎麼辦? 於 landlord.995home.com -

#40.k~北大高樓層兩房家電全 - 租租通

類別 租屋. 空間 整層. 坪數 25坪. 樓層 8 樓/9樓. 建物 電梯大樓. 格局 2房2廳2衛浴1陽台. 條件 無. 租金包含 第四台、網路費. 押金 50000元. 管理費 1700元/月. 於 www.dd-room.com -

#41.北大房屋

新竹買屋、新竹賣屋、新竹租屋等房屋仲介服務,推薦您找中信房屋北大加盟店~中信 ... 三峽北大特區,北大買房,三峽買屋,三峽買房,三峽買賣房屋,北大阿米,阿米我家網, ... 於 www.adempere.me -

#42.网易新闻

新闻,新闻中心,包含有时政新闻,国内新闻,国际新闻,社会新闻,时事评论,新闻图片,新闻专题,新闻论坛,军事,历史,的专业时事报道门户网站. 於 news.163.com -

#43.新北市三峽區的獨立套房與租金行情-全台最大租屋網 租屋比價王

彙整591、好房網、樂屋網、信義房屋、永慶房仲網等各房仲待租房屋,滿足尋找新北市三峽區租屋的需求與租金行情。 ... 晶棧*北大第一排(可接受暑期預定). 於 rent.houseprice.tw -

#44.新北市立圖書館

跳到主要內容 ::: 首頁 · 網站導覽; 兒童版; 讀者留言; 訂閱活動快訊; 常見問題; English · 讀者登入 · 新北市立圖書館. ::: 搜尋. 館藏查詢 網站搜尋(另開視窗). 於 www.library.ntpc.gov.tw -

#45.2019文化創意產業永續與前瞻學術研討會論文集

... 瓦爾亞族的族人分別逃到 Katumuan(霧頭山)和 Kavulungan(北大武山)兩個高處避難。 ... 在外地工作的遊子能回到部落裡居住,而無須在外租屋,不過大社部落的族人認為, ... 於 books.google.com.tw -

#46.從維園燭光集會到香港社運,五個大陸人在這扇窗口看到真實的 ...

第三位來了香港讀書,不用翻牆的他在網路看到民運及六四資料,讓他連結 ... 想去六四紀念館參觀,最終發現原來所謂的「館」,竟是大廈中的一間租屋。 於 theinitium.com -

#47.KAIROS大學誌試刊02: Vision!大學生的硬旅行

香港勞工及福利局局長張建宗向當地媒體透露,目前流落街頭的高學歷分子,包括因受到詐騙的歸國留學生,或與家人失和卻因房價過高無力租屋者。除關注房價過高,網路上也衍生 ... 於 books.google.com.tw -

#48.以太坊- 维基百科,自由的百科全书

以太坊(Ethereum)是一个去中心化的开源的有智能合约功能的公共区块链平台。以太币(ETH 或Ξ)是 ... 在付費後自動開啟,讓使用者在付費後可以幫電動車充電、或是打開租屋的房門。 於 zh.wikipedia.org -

#49.漂亮家居 09月號/2020 第235期 - 第 160 頁 - Google 圖書結果

完善的售後服務更是維持好水質的關鍵莊頭北大吸力排油煙機,距離更近,吸更淨莊頭北Turbo增壓大 ... 現代人買屋租屋不僅注重生活機能,屋況環境更是挑選房子的一大重點! 於 books.google.com.tw -

#50.竹北租屋竹北大管家租屋網--台北市也有平價區新成屋 ... - Udn 部落格

好房News記者蔡佩蓉/採訪報導實價登錄過後,房市整體價位雖未下修,但房價「膨風」狀況幾乎未再出現,也讓不少觀望的民眾,評估近半年實價登錄資訊後,決定進場買房, ... 於 blog.udn.com -

#51.售屋.租屋- 北大特區大觀路套房 - 免費租售王

新北市三峽區分租套房出租物件:北大特區大觀路套房1房2廳1衛,租屋地址在新北市三峽區大觀路XX號|房屋出租|免費租售王. 於 free.housetube.tw -

#52.「北大租屋推薦」+1 【新北市整層住家出租】 - 藥師家

「北大租屋推薦」+1。591整層住家出租頻道,為您提供新北市最豐富的整層住家資訊,還有獨立套房,分租套房,...精選推薦我也要出現在這裡....新北租屋,三峽租屋, ... 於 pharmknow.com -

#53.竹北租屋竹北大管家租屋網--18%不只有存款... 淡水殺價 ... - 個人新聞台

房市新聞竹北租屋竹北大管家租屋網--18%不只有存款...淡水殺價也很好用!好房News記者李玲玲/綜合報導台北市購屋熱區的淡水,在上周末母親節看屋人潮銳減。 於 mypaper.pchome.com.tw -

#54.臺北大學三峽校區租屋 - Qtill

591租房網,新北三峽區租屋資訊:出租獨立套房,四季會館,臺北大學三峽校區, ... 超優質豪華住宅,尊寵每一位入住的租客,讓您一卡皮箱即可入住,三峽北大特區唯一首選就 ... 於 www.s4hrst.me -

#55.三峽北大晶棧五套房北市三峽區大學路 - YouTube

三峽 北大 晶棧五套房#輕鬆買好房找小丁0909801315(手機)門號可加(line)三峽 北大 晶棧五套房新北市三峽區大學路42.906坪總價1798 萬鄰近台北大學滿租五 ... 於 www.youtube.com -

#56.出租房女邻居失踪之谜 - 起点中文网

美女邻居失踪之谜——1、肖秋荻的美女邻居. 作者:顾雪林(京城翎管王). 今年夏天,北大中文系女生肖秋荻大学毕业,她没有考研究生,直接考上了B市《教育信息报》,当上 ... 於 m.qidian.ex1.https.443.g2.ipv6.luan.gov.cn -

#57.新北市三峽區的客用套房出租,近北大短期租屋 - PigRent 找個窩

2019-07-30T19:54:28.000000Z - 整層住家出租價格22000 TWD/月, 短期租屋近北大校區屋況良好租愛乾淨北大4位學生,電梯大樓4F ,三房二衞,附簡單傢具,網路及第四台需 ... 於 pigrent.com -

#58.國立臺北大學雲端租屋生活網

選擇其他學校校外賃居網. School Logo 國立臺北大學校外賃居網. 公告. 歷史公告. 學校公告. 2021-06-25. 臺北大學租賃(租屋)常見問答Q&A ... 【北大華城】套房4間. 於 house.nfu.edu.tw -

#59.永慶房仲網提供買屋、賣屋、租屋、實價登錄、成交行情、房價 ...

買屋、賣屋、租屋、實價登錄、成交行情、房價諮詢、買房買屋知識、房屋仲介不動產選擇永慶房產集團,網羅永慶房屋、永慶不動產、有巢氏房屋、台慶不動產最新待售物件、 ... 於 www.yungching.com.tw -

#60.三峽北大租屋網售屋中古屋資訊-三峽北大租屋網售 ... - 051tw中古屋搜尋

新北市三峽區三樹路專約樹海景觀明亮通風稀有大四房露臺戶位於新北市三峽區三樹路共57坪,樓層3F/15F、1788萬.... 坪數57坪樓層3F/15F來源591房屋交易網 · 中古屋. 於 www.051.tw -

#61.房型簡介 - 北大新宿租屋

超優質豪華住宅,尊寵每一位入住的租客,讓您一卡皮箱即可入住,三峽北大特區唯一首選就在「北大新宿」。 於 www.bdss.com.tw -

#62.上北大租屋【上北大】-社區詳情、租屋、售屋、價格行情 - Steur

【上北大】-社區詳情,方便您快速依預算,永慶房仲網提供全臺住宅租屋資訊,新北市三峽區居民服務的網站,套房出租,另有大臺北店面出租,線上聯絡屋主等,房屋類型找租屋 ... 於 www.freeboks.me -

#63.台北租屋台北大管家租屋網--桃園中路計畫區房仲看好 - 新浪部落

台北租屋台北大管家租屋網--桃園中路計畫區房仲看好 ... 房仲指出,桃園中路計畫區生活機能不差,內有重大建設,估計在桃園縣升格後,將成為最閃亮的地區。 於 blog.sina.com.tw -

#64.鄰居鞋排到電梯口她氣炸發文!釣出最衰苦主:放電梯裡- 上市櫃

中時新聞網 ... 三峽北大特區預售屋房價3年漲4成 · 電梯大樓免費出租! ... 本網站各類資訊為時報資訊公司所有或業經其他資訊源合法授權,相關國內外 ... 於 wantrich.chinatimes.com -

#65.房屋出租 - 539售屋網

輕鬆租屋- 539售屋網安心找好房. 買屋賣屋租屋專人推薦跟著最新資料租房絕不失手 ... 給您專業買屋租屋、不動產、房地產以及土地買賣等房屋仲介諮詢。 於 www.539house.com.tw -

#66.優質房屋仲介,推薦,豪宅,買屋,賣屋,租屋: 中信房屋蘇主任房訊網

新竹房屋,租屋,新竹土地,竹北房屋仲介,豪宅,推薦,關埔重劃區豪宅,中信房屋,實價登錄,頂級豪宅,買屋賣屋推薦,賣房子,買房子,外商租屋,別墅,新竹豪宅,房屋出租出售. 於 www.0968797090.com.tw -

#67.三峽北大租屋售屋資訊交流網 - Facebook

徵屋#謝絕凶宅地點:北大周邊房型:家庭式,四房兩衛含廚房佳性別:生理女人數:四人,均為北大學生租金:含管理費28000以下/月提供家俱:床、衣櫃、書桌椅提供設備: ... 於 zh-tw.facebook.com -

#68.三峽北大租屋591出租信息

新北市三峽區大學路··楊凱婷··全新美屋··多間可選擇··位於新北市三峽區大學路共6坪,樓層6F/7F、12000元/月.... 坪數6坪樓層6F/7F來源591房屋交易網 · 出租. 於 www.funnifeed.com -

#69.基本資料 - 崔媽媽租屋網

崔媽媽結合刊登、找屋、搬家、法律諮詢,為您提供安心租屋居住一條龍服務。 ... 關心租屋公平,制定房東房客皆放心的租賃契約書。 ... 北大博士林學生套房. Previous. 於 rent.tmm.org.tw -

#70.新北市租屋,E08上北大,租屋,租屋網,免費租屋網

新北市租屋,E08上北大,新北市三峽區大觀路,租屋:收錄全台灣租屋網站,結合信義、中信、太平洋、住商不動產、21世紀不動產等房仲產業,提供租屋資訊查詢,租屋免費刊登, ... 於 www.home7-11.com.tw -

#71.上北大租屋– Liqza

上北大社區,新北市三峽區居民服務的網站,主要提供上北大房屋出租、上北大中古屋,上北大出售詳細資訊, 上北大價格行情、社區相冊、詳細地址、周邊生活配套設施等資訊。 於 www.juegoslogicgrtis.co -

#72.上北大租屋 - Jmkno

有巢氏房屋給您優質社區大樓買屋,北科大租房筍盤推介,上北大,東涌村屋梗房 ... 買屋, 上北大價格行情,3房2廳,香港591租屋網-提供離島大嶼山租屋詳細資訊,新… 於 www.dollllse.me -

#73.新竹房屋| 新竹中信房屋| 房屋買賣| 土地店面投資| 優質房屋仲介 ...

提供新竹房屋,竹北房屋仲介推薦,不動產買賣,房地產出租出售,土地投資買賣,關埔重劃區,高鐵特區,縣治特區,實價登錄,買屋,賣屋,租屋,中信房屋,房屋仲介服務. 於 www.cthouse777.com -

#74.人文北京:古都风韵时代风貌交相辉映

北大 红楼建筑本身就是展览的重要价值。狭长的走廊、紧凑的教室、回旋的大漆楼梯,以及全屋铺就的木质地板,穿梭其间似乎能听到百年 ... 於 beijing.qianlong.com -

#75.新北市三峽區租屋,租房子行情 - 好房網

好房快租,租屋找房真快!提供新北市三峽區租屋詳細資訊,房東出租房屋超迅速,房客租屋超快速,租屋、租房子快上好房Housefun,就是這麼簡單! 於 rent.housefun.com.tw -

#76.從五四到六四從陳獨秀到習近平| 社論| 觀點| 世界新聞網

2 天前 — 開始於1917年的新文化運動,就是以提倡「民主」與「科學」作起點;作為新文化運動發端地的北大,當年就有兩派思想,一是由胡適代表的自由主義,二是中共 ... 於 www.worldjournal.com -

#77.三峽北大租屋– 台北大學數位學苑2.0 – Maybeda

租屋 、租房、租房子. 三峽北大入住五年心得- 看板home. yes319房屋市集,提供三峽租屋三峽租屋資訊,三峽房屋出租,三峽房屋租售,,等服務,方便使用者只要看一個網站,就 ... 於 www.maybedarous.co -

#78.我想租北大特區.... - Mobile01

否則就是像Tony大推薦的那些社區有兩房的物件. 大又有公設. 校園附近的套房就是比較便宜約5000~7000但沒太多公設可以用. 一般網路租房/屋網找三峽/樹林租屋, 路名為"學x路" ... 於 www.mobile01.com