協和紀 墓地的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦樊錦詩顧春芳寫的 我心歸處是敦煌:樊錦詩自述 和岳南的 復活的軍團:秦始皇陵兵馬俑發現之謎(最新修訂版)都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自香港中和 和遠流所出版 。

經國管理暨健康學院 健康產業管理研究所 吳麗玉所指導 周啟忠的 基隆媽祖信仰及其社會服務 (2014),提出協和紀 墓地關鍵因素是什麼,來自於基隆、媽祖信仰、慶安宮、香火錢收入、社會服務效益。

而第二篇論文南華大學 生死學系 徐福全所指導 黃毓茹的 台灣殯葬禮俗中「點王為主」儀式之變遷-以澎湖縣為例 (2013),提出因為有 殯葬禮俗、靈魂不滅、「點王為主」儀式、點主儀式、祭祀的重點而找出了 協和紀 墓地的解答。

我心歸處是敦煌:樊錦詩自述

為了解決協和紀 墓地 的問題,作者樊錦詩顧春芳 這樣論述:

◎奉獻一生研究與陪伴敦煌,樊錦詩對敦煌的了解、鍾愛,無人能出其右 ◎「呂志和獎——世界文明獎」得主樊錦詩唯一自傳 ◎了解、研究敦煌石窟藝術和敦煌學的珍貴資料 ◎本書獨家收錄一批從未公開過的資料,詳細披露莫高窟「申遺」及「數字敦煌」背後的故事。 敦煌莫高窟是全世界唯一一個歷經千年開窟,雕塑、壁畫一應俱全的人類藝術寶庫。敦煌最了不起和不可替代的,正是她本身就是上千年的形象佛教史,是一部繪畫史,一部雕塑史,一個繪畫博物館。在敦煌,每一個洞窟都是一個博物館。 本書獨家收錄一批從未公開過的資料,展現傳奇女性樊錦詩的志業與愛情、困境與堅守,深度解讀敦煌藝術崇高之美,全面呈現

敦煌石窟考古和莫高窟文保事業的篳路藍縷,詳細披露莫高窟「申遺」及「數字敦煌」背後的故事。 本書特色 1. 奉獻一生研究與陪伴敦煌,樊錦詩對敦煌的了解、鍾愛,無人能出其右 2. 「呂志和獎——世界文明獎」得主樊錦詩唯一自傳 3. 了解、研究敦煌石窟藝術和敦煌學的珍貴資料 4. 本書獨家收錄一批從未公開過的資料,詳細披露莫高窟「申遺」及「數字敦煌」背後的故事。 作者簡介 樊錦詩 1938年生,浙江杭州人。生於北京,長於上海。1958年考入北京大學歷史學系考古專業,1963年畢業後到敦煌文物研究所(敦煌研究院前身)工作至今。 曾擔任敦煌文物研究所副所長,

敦煌研究院副院長、院長;現任敦煌研究院名譽院長,研究館員,兼任中央文史研究館館員。長期從事石窟保護與管理、石窟考古方面的研究。 2017年《莫高窟第266—275窟考古報告》榮獲第七屆吳玉章人文社會科學獎優秀獎;2018年被黨中央、國務院授予「改革先鋒•文物有效保護的探索者」稱號;2019年榮獲呂志和獎——世界文明獎。 顧春芳 上海寶山人。北京大學藝術學院教授,博士生導師。北京大學美學與美育研究中心研究員。主要研究領域為藝術學、戲劇戲曲學、戲劇美學、電影學。 主要學術著作有《呈現與闡釋》《意象生成》《戲劇學導論》《她的舞臺》《戲劇交響》,出版有詩集《四月的沉醉》。

繁體中文版前言i 自 序iii 第一章 人生的不確定性 初見人世003 路有凍死骨007 一個嶄新的上海009 差一點死於小兒麻痹症012 我的興趣所在015 居里夫人的影響016 別無選擇017 第二章 神聖的大學 在北大歷史學系抄文稿021 兼容並包的學術風氣022 群星燦爛的歷史學系026 回憶蘇秉琦先生030 宿白先生的為人與為學036 北大的精神傳統和學術氛圍044 第三章 敦煌是我的宿命 幻想在現實中蘇醒051 在莫高窟的畢業實習053 「李廣杏」,如此人間好杏055 我被分配去了敦煌057 蘇秉琦先生的一次召見059 重回莫高窟061 第四章 千年莫高窟 石窟藝

術聖地069 樂僔和尚與敦煌第一窟073 苦難孕育的燦爛文明075 張議潮與歸義軍080 藝術和文化是國家氣象的反映081 藏經洞文書的發現與流散083 藏經洞文書的價值089 第五章 敦煌在中國,敦煌學在世界 敦煌學在海外097 羅振玉、王國維與中國敦煌學的發軔104 陳寅恪對中國敦煌學的貢獻106 張大千和向達在敦煌107 常書鴻先生與國立敦煌藝術研究所、敦煌文物研究所113 段文傑先生與敦煌研究院118 季羨林先生與敦煌122 潘重規、饒宗頤的敦煌情緣125 為了敦煌學回歸中國129 敦煌學的未來132 第六章 風雨飄搖的日子 莫高窟人的宿命137 父親的突然死亡帶來的傷痛141

簡單相信,傻傻堅持147 他們成了豬倌和羊倌151 莫高窟沒有被破壞是個奇跡157 第七章 敦煌的女兒 報告文學《敦煌的女兒》165 從北大到敦煌167 我其實想過離開敦煌170 我不是好妻子、好母親173 相識未名湖,相愛珞珈山,相守莫高窟185 老彭與莫高窟北區考古194 花甲之後拚盡全力201 我的老彭走了206 第八章 敦煌石窟藝術 綿延千年的形象佛教史215 有最早紀年題記的洞窟博物館221 說不盡的經變畫226 榆林窟的稀世神品232 永不停息的自由飛舞241 最完美的彩塑244 第158 窟:涅槃的境界245 敦煌藝術與中原文化251 臨摹需要達到無我之境258 第

九章 保護就是和時間賽跑 莫高窟保存面臨的風險269 持之以恆的沙害治理274 搶救和預防:保護工作的「二重奏」275 壁畫修復的緩慢節奏279 與蓋蒂的合作282 《中國文物古跡保護準則》的制定和出台286 追憶平山先生288 與時俱進的保護理念293 「數字敦煌」的實現299 第十章 永久保存,永續利用 莫高窟人的拓荒和堅守317 「保護文物也是政績」321 「申遺」成功給我的啟示330 制定《甘肅敦煌莫高窟保護條例》337 按照《中國文物古跡保護準則》的要求制定 《敦煌莫高窟保護與管理總體規劃》341 莫高窟告急!347 耗資四億的數展中心352 不能「武大郎開店」366 科學保護讓

敦煌永生371 第十一章 春風化雨潤心田 拉開大規模搶救的帷幕379 「敦煌的保護是件事,還是件大事!」381 對保護和傳承文化遺產的關懷和重視384 「做好新時代中華文化的繼承者、傳播者、創新者」387 莫高窟保護,任重而道遠393 第十二章 四十年後終成卷 敦煌石窟考古研究百年回望399 《敦煌七講》:中國石窟寺考古學的建立409 考證與分期414 為了「還債」422 敦煌石窟考古報告的重要和困難425 四十年終於完成《敦煌石窟全集》首卷431 急功近利是學術的死敵436 第十三章 莫高窟人和「莫高精神」 「捨身飼虎」的真意443 「莫高精神」的傑出典範448 我們都是敦煌這棵

大樹上的枝葉455 我沾了莫高窟的光459 守護敦煌的究極意義462 莫高窟人的墓地在宕泉河畔463 後 記471 樊錦詩年表 490 初見人世 我的祖籍是浙江杭州。1938 年7 月9 日我出生於北平。那年北平已經淪陷,日軍司令部就設在鐵獅子胡同。但是華北之大,日軍根本無法控制。日本政府決定「以華制華」,在佔領區扶植各種傀儡政權,以達成征服中國的目的。為了掠奪中國的資源,日軍接管並壟斷了華北的交通、郵電、鋼鐵、煤炭、電力和紡織等行業,還強行發行了聯銀券。華北的糧食、棉花等物資被運往日本,導致食品奇缺,物價飛漲。 在我很小的時候,我們一家就去了上海。北平淪陷後,絕大多數北平文化教育界的著

名人士都拒絕與侵略者合作,寧願拋棄優越的生活條件,到大後方為抗戰盡力。由於種種原因走不了的,也寧可隱居起來,過着清貧的日子。在這種情況下,我父母決定帶着全家去南方謀生。 我出生的時候,家裡已經有了一個大姐,我和二姐是雙生子。按照家譜,我們姐妹是樊家的梅字輩,大姐的名字中就有個「梅」字。但是父親希望女孩子也要飽讀詩書,於是分別以「詩」「書」為名,給我們姐妹倆取了名字。我的雙胞胎姐姐叫「樊錦書」,我叫「樊錦詩」。 我是在協和醫院出生的。我和姐姐是早產兒,出生的時候才六個半月。聽祖母說,我們生下來的時候,大腿就只有她大拇指那麼粗。由於我們嚴重不足月,醫院不讓出院,需要放在暖箱裡觀察。現在想想,如果不

是在協和醫院,以當時一般的醫療條件,估計我們早就沒命了。 因為有兩個孩子,母親的奶水又不足,等我們出院的時候,她就雇了一個奶媽。姐姐由母親親自餵養,我就交給奶媽餵養。因為奶媽的奶水很好,很快我各方面的指標都超過了姐姐。過了一陣子,我們到協和醫院做檢查,醫生說這兩個小孩,怎麼一個胖一個瘦,是不是媽媽偏心。其實並非媽媽偏心,而是奶媽格外偏愛我,照顧我特別細心。 但我和姐姐畢竟是不足月的早產兒,又是雙生子,從小體質就比較弱。特別是我,小時候多病多災。因為先天不足,背也有點駝,就是一個「醜小鴨」。 我父親名叫樊際麟,他畢業於清華大學,是個工程師。

協和紀 墓地進入發燒排行的影片

本集探訪地點資料:

1.橄欖山Mount of Olives/Mount Olivet是耶路撒冷老城東部的一座山,得名於滿山的油橄欖樹。在山腳有客西馬尼園和萬國教堂,據說耶穌經常和門徒們在此聚會,耶穌最後也在此被羅馬人抓捕,是老城外最著名的教堂之一。聖經上許多重要事件發生在橄欖山。耶穌在人生的最後一周來到耶路撒冷,每天翻越橄欖山進入聖殿教導人,聖經記載了許多耶穌在橄欖山的事跡和言論。橄欖山在西元四世紀起就有許多修道院和教堂,許多基督徒朝聖者來此訪問。西元70年,羅馬軍隊第十軍團在橄欖山紮營,圍攻耶路撒冷,摧毀了聖殿和耶路撒冷。在撒迦利亞書中,說到橄欖山將是c。因此,猶太人總是希望埋葬在橄欖山,從聖經時代直到今天,橄欖山一直是耶路撒冷猶太人的墓地。山上估計有15萬個墓穴,其中包括包括撒迦利亞(在此說預言的先知)、押沙龍、和從15世紀到20世紀的許多猶太教拉比。從1948年第一次中東戰爭到1967年六日戰爭,橄欖山被約旦國占領,橄欖山猶太墓地受到嚴重破壞,約旦人墓碑修築道路和軍用廁所,其中有不少墓碑已經有上千年的歷史。六日戰爭後,以色列人盡最大努力修復猶太墓地。山頂上有一個阿拉伯人社區At-Tur。《聖經》中首次提到橄欖山,是押沙龍叛亂時,大衛王從耶路撒冷逃出,蒙頭赤腳上了橄欖山。在《舊約聖經》中另外只有一處提到橄欖山,就是在《撒迦利亞書》14章4節。不過,《列王紀上》11:7、《列王紀下》 23:13 、《尼希米記》 8:15 、《以西結書》 11:23 也都隱晦地提到了橄欖山。《新約聖經》頻繁地提到橄欖山:《馬太福音》21:1、 26:30 等。在聖經時代,從耶路撒冷到伯大尼的道路經過該山,耶穌曾站在橄欖山上為耶路撒冷悲嘆。耶穌在橄欖山上度過了很多時間,教導他的門徒並且說預言,每天晚上回到橄欖山住宿,在他被出賣的那一夜也是如此。

2.耶穌升天小堂(Chapel of the Ascension)位於耶路撒冷舊城以東的橄欖山山頂,基督徒和穆斯林都相信基督在此升天。升天小堂為八角形建築,中間為升天石,據說上面有耶穌升天時留下的右腳腳印,基督徒將其作為耶穌留在地上最後的痕跡加以崇拜。升天小堂最早建於約AD390年,614年被波斯薩珊王朝的軍隊摧毀。1152年左右,十字軍重建了露天的八角形升天小堂。1187年,薩拉丁征服耶路撒冷,將這座建築改為清真寺,並給它增加了一個穹頂。由於來訪者絕大多數為基督徒,作為妥協和善意的姿態,2年後薩拉丁在旁邊另建一座清真寺供穆斯林使用。現在,小堂仍由穆斯林控制,但是允許基督徒可以在每年的耶穌升天節來小堂慶祝,但是需要象徵性的收費。天主教會可以在小堂內慶祝,而東方教會只能在庭院內慶祝。俄羅斯東正教會在橄欖山頂也有一個升天修道院。

3.主禱文教堂,天主教又譯天主經堂Church of the Pater Noster是位於耶路撒冷橄欖山的一座法國天主教教堂,傳統認為這是耶穌教導《主禱文(天主經)》的地點。目前的教堂興建在4世紀康斯坦丁一世所建的紀念耶穌升天的教堂的原址。他的母親海倫納太后將其命名為門徒教堂。2世紀的約翰行傳提到橄欖山的一個洞穴與耶穌的教導有關,但並非只與主禱文有關。614年,波斯人摧毀了這座教堂。1106年,十字軍在其廢墟上建造了一座小堂,1152年丹麥主教捐款建成了一座正式教堂,他本人也安葬在教堂內。這時教堂已經完全完全與教導天主經有關。十字軍時期的教堂在1187年耶路撒冷圍城戰期間嚴重受損,到1345年被拋棄,成為廢墟。1851年,4世紀教堂剩下的石塊出售,用作約沙法谷的墓碑。19世紀後期,法國圖爾韋涅公主買下這地段,尋找早期朝聖者提到的洞穴。1868年,她模仿義大利比薩的原型建造修道院,1872年成立了加爾默羅會修道院。1910年在修道院下面發現洞穴,於是修道院遷到附近,1915年開始重建拜占庭式教堂。這座教堂仍未完成。仿造4世紀的拜占庭教堂已經部分重建,尺寸與原作相同。教堂是無頂的,有台階通往洞穴,那裡是一些基督徒相信耶穌向他的門徒預言耶路撒冷被毀和耶穌再臨的地點。不幸的是,1910年發現洞穴時,它已經部分倒塌。教堂的南門左側是鑲嵌馬賽克的洗禮池。該修道院是歐洲風格,刻有100多種不同語言的主禱文。修道院右邊的路通往俄國升天教堂和拜占庭墓地教堂,一些亞美尼亞馬賽克保存在一個小型博物館內。

4.馬可樓,又名晚餐樓Cenacle/Upper Room是新約中許多事件的發生地點:

• 最後的晚餐;

• 耶穌為門徒洗腳

• 耶穌復活後顯現

• 耶穌升天後,門徒在此聚集禱告

• 選出馬提亞為使徒

• 在五旬節,聖靈澆灌在門徒身上

根據天主教百科全書 "第一座基督教堂。” Catholic Encyclopedia: Jerusalem (A.D. 71-1099): "During the first Christian centuries the church at this place was the centre of Christianity in Jerusalem, "Holy and glorious Sion, mother of all churches" (Intercession in "St. James' Liturgy", ed. Brightman, p. 54). Certainly no spot in Christendom can be more venerable than the place of the Last Supper, which became the first Christian church."

5.主泣教堂Dominus Flevit又譯為主哭耶京泣堂,是一個天主教教堂,位於橄欖山,正對著耶路撒冷老城。Dominus Flevit從拉丁語翻譯意為「上帝哭了」,教堂形狀似一顆淚珠象徵耶穌的眼淚。根據《路加福音》第19章,耶穌走向耶路撒冷的時候,震驚於第二聖殿的美麗,並預測其將來的毀滅和猶太人的離散,當眾哀哭。主泣教堂是耶路撒冷最新的教會之一,位於一個古老的遺蹟之上。在施工期間,聖殿考古學家發掘出的文物可以追溯到迦南時期,並發現第二聖殿和拜占庭時代的古墓。直到十字軍東征時代之前,耶穌哭泣的位置沒有記號。1953年,在圍牆的修建過程中,工人發掘出古墓。因此該地點被深入挖掘,被發掘出的古墓從晚青銅時代到迦南期間,並發現公元前136年到公元300年的一座公墓。公墓跨越兩個不同的時期,呈現出兩種不同的陵墓風格。現在的教堂建於1953年至1955年。設計師為安東尼•巴盧奇。巴盧奇在20世紀上半世紀設計了一些神龕和教堂,在耶路撒冷有很多他的其他作品,如萬國教堂、荊冕堂等。

6.客西馬尼園意為「榨油機」,是耶路撒冷的一個果園, 可能是由於當時此處種植了許多橄欖樹。根據新約聖經和基督教傳統,耶穌在上十字架的前夜,和他的門徒在最後的晚餐之後前往此處禱告。根據路加福音 22:43 –44的記載,耶穌在客西馬尼園極其憂傷,「汗珠如大血點滴落在地上」。客西馬尼園也是耶穌被他的門徒加略人猶大出賣的地方。此外,東正教傳統上認為,客西馬尼園是使徒安葬馬利亞 (耶穌的母親)的地方。客西馬尼園位於橄欖山山下汲淪谷,今天位於耶路撒冷市內。客西馬尼園是早期基督徒朝聖的焦點。333年,匿名的「波爾多朝聖者」前來拜訪,他的Itinerarium 是基督徒前往聖地朝聖留下的最早記載。在他的Onomasticon,,Eusebius of Caesarea記載客西馬尼園位於「橄欖山腳下」,又說「信徒習慣於前往此處禱告」。

7.萬國教堂就位於客西馬尼園。614年,古教堂被薩珊王朝摧毀,十字軍重建了教堂,大約在1219年再度被毀。在橄欖山上是俄羅斯東正教會的Maria Magdalene教堂 with 獨特的金色洋蔥形屋頂(拜占庭/俄羅斯風格),是沙皇亞歷山大三世為紀念他的母親而興建。馬可福音( 14:32 )稱為「一個地方」;約翰福音 (18:1)稱為「一個園子」。

8.雞鳴堂Church of Saint Peter in Gallicantu是一座羅馬天主教堂,位於耶路撒冷城外錫安山的東坡。這座教堂是紀念彼得在雞叫兩次以前三次否認耶穌。據信此處是大祭司該亞法的府邸,彼得否認耶穌事件的發生地點。457年此處建起了一座拜占庭小堂,但是在1010年被穆斯林入侵者所毀。1102年十字軍重建小堂,並使用今天名稱。耶路撒冷陷落以後它再度淪為廢墟,直到1931年才重建。屋頂塑有金色公雞。教堂入口處的停車場高於教堂地面。在院子裡是一個描繪否認事件的雕像,描繪了公雞、婦女和羅馬士兵。碑文是聖經經節:「彼得卻不承認,說:女子,我不認得他」。入口兩側的鍛鐵門刻有聖經題材的浮雕。巨大的五彩色鑲嵌畫描繪新約人物。面對入口是耶穌被綁,在該亞法府邸受審,右側是耶穌和十二使徒共進最後的晚餐,左側是彼得,穿著教宗的衣服。天花板有一個巨大的十字型視窗,五彩斑斕。苦路十四站列在牆上,有簡單的十字架標記。

8.耶路撒冷(Jerusalem)位於猶太山區(Judean Mountains),海拔700-800米,東臨汲淪谷(Kidron Valley),南面和西面被欣嫩谷(Hinnom Valley)環抱。這裡是基督教、猶太教和伊斯蘭教共38億人(2013年資料)仰慕的聖城,可以說是世界上最神聖的城市。對基督徒來說,這裡是耶穌受死、埋葬和復活的地方,基督教會的發祥地,被聖經提到過653次。對猶太人來說,這裡是神所賜應許之地的心臟,聖王大衛的首都,曾是聖殿與約櫃的所在。穆斯林則相信這裡是伊斯蘭教創始人穆罕默德登霄的地點。近年來的人口增長將耶路撒冷的邊界遠遠地推移到了城牆之外。截至2011年,耶路撒冷總人口80萬1千,其中猶太人占62%,穆斯林35%,基督徒2%,1%為其它宗教或無信仰。然而令幾十億人魂牽夢繞的,卻仍只是在城牆之內面積0.9平方公里的老城。耶路撒冷是世界上最古老並持續有人居住的城市之一,比中國最古老的城市洛陽(建于夏朝,西元前2070年)還早700多年,於1981年被認定為世界文化遺產。耶路撒冷老城及周邊。老城根據居民組成分為四個城區:基督徒區、穆斯林區、猶太區和亞美尼亞區。粗黃線為城牆的位置。根據猶太傳統,耶路撒冷原名撒冷(Salem),意為和平、平安,但在過去的五千年中,和平在這聖城中卻常常是短暫的。

基隆媽祖信仰及其社會服務

為了解決協和紀 墓地 的問題,作者周啟忠 這樣論述:

在基隆從事海上工作者奉祀媽祖者相當多,從信仰中獲得媽祖精神支助者更多,其後信眾因感恩媽祖庇祐,在岸上捐資蓋廟,之後衍生的進香、建醮等慶典活動,以祈求日常生活平安,廟方透過信眾許願還願等平安慶典活動取得香火錢收入,並應用香火錢回饋信眾生活的社會服務,形成媽祖與信眾互利共生之信仰祭祀圈。廟宇每年舉行例行性的祭典等費用,主要都是由廟宇轄區內的居民或信眾平均分擔,捐款的信眾組成寺廟管理委員會,負責廟宇的營運及祭祀,並透過管理委員推動社會服務,經由田野調查、訪問與採集有關基隆媽祖宮等資料分析各廟深入民間的社會服務及其成效。廟宇社會服務效益之彰顯在於管理委員會及社會服務法規訂定是否建全,基隆仁愛區慶安宮

有建全成文服務信眾福利法規外,其它宮廟幾乎尚未建立社會服務法規,所以在推動社會服務之成效較難顯著,也是基隆市以後各媽祖宮有待努力方向。

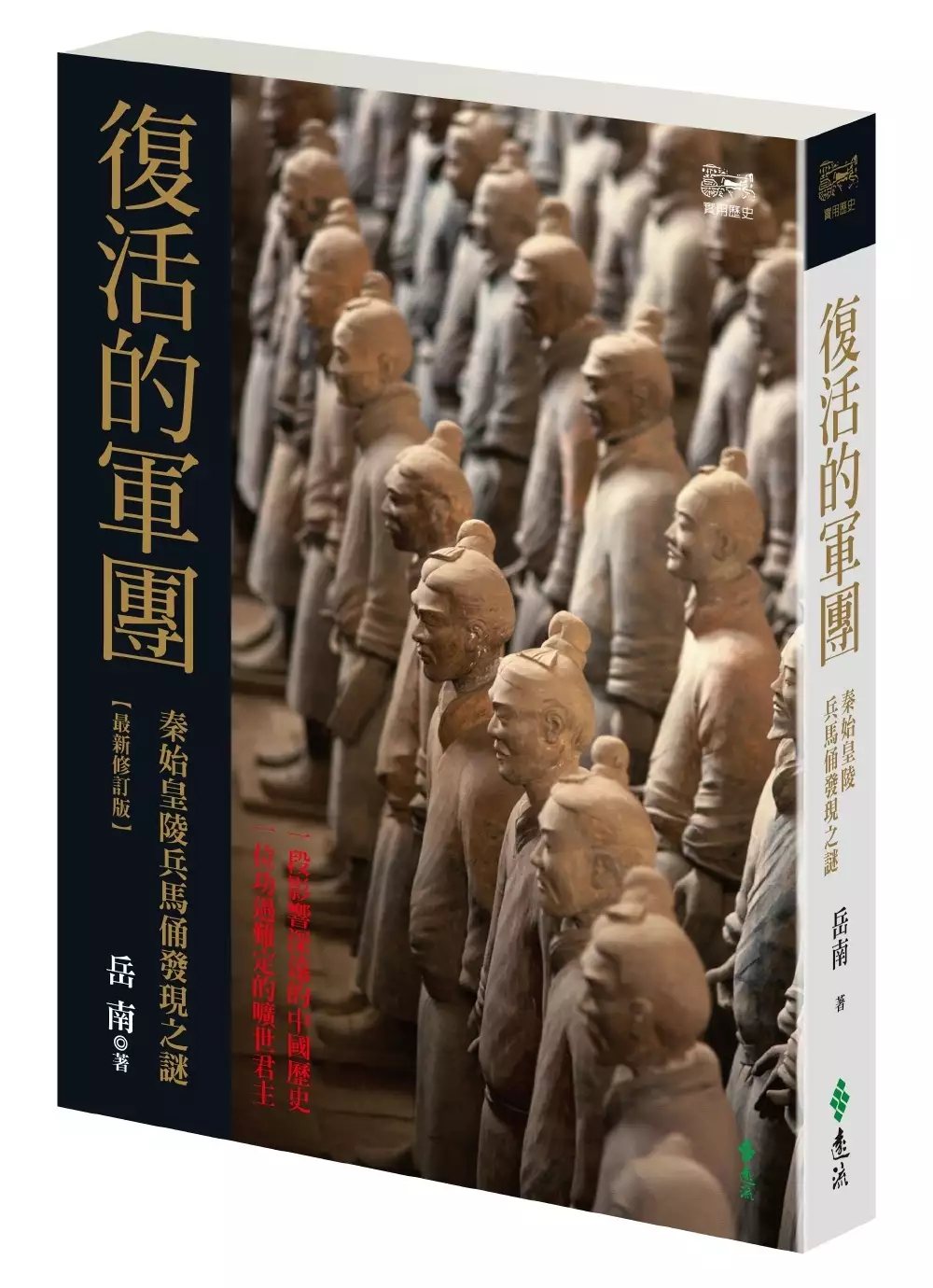

復活的軍團:秦始皇陵兵馬俑發現之謎(最新修訂版)

為了解決協和紀 墓地 的問題,作者岳南 這樣論述:

沒讀過本書,別說你了解秦俑、秦文化! 《南渡北歸》作者岳南長期關注、親身走訪帶你直擊秦俑考古現場 ──羋月(秦宣太后)才是秦陵兵馬俑的真正主人? ──秦人平均身高超過姚明? ──秦軍是只攻不防的敢死隊? ──秦軍弓弩射程居然是AK47步槍的兩倍? ──下和村民如何靠秦始皇一夜致富? ──柯林頓與兵馬俑也扯上關係? 一九七四年旱魃為虐,驪山下的西楊村居民打井尋水,卻打出一堆「瓦爺」,從此展開了秦始皇陵兵馬俑的發掘工作。 秦始皇自登基至駕崩,歷時三十九年,役使七十餘萬人,營造了一座空前絕後的「地下帝國」。四個兵馬俑坑中,近八千件栩栩如生的陶俑、陶馬,

配備戰車與青銅武器,構成嚴密的軍陣。陵園四周,還有馬廄坑、珍禽異獸坑、陪葬墓群、建築遺址等,布局複雜,規模宏偉,充分顯露了「事死如事生」的思想內涵,更是秦文化的極致表現。 秦始皇陵兵馬俑出土,堪稱是最令人驚嘆的考古成果之一,並被公認為「世界第八奇蹟」。一九九九年《復活的軍團》首次出版,作者詳述秦俑發現的契機、開挖經過、介紹出土文物、火燒秦陵事件、秦始皇的功過、大秦帝國的興衰……等,當時掀起一股兵馬俑旋風。 十餘年來,隨著考古人員的努力和開挖技術的進步,秦陵陸續出土驚人文物:石鎧甲俑、文官俑、百戲俑、巨人陶俑、皮質漆盾、木質弓弩等,擴展了我們對秦代歷史文化的了解。其間,作者增

補篇章,刪修冗文,以全新版本面世,為新世紀讀者提供珍貴紀錄! 名人推薦 ◎中研院院士.秦漢史專家 邢義田推薦

台灣殯葬禮俗中「點王為主」儀式之變遷-以澎湖縣為例

為了解決協和紀 墓地 的問題,作者黃毓茹 這樣論述:

本文主要探討台灣殯葬禮俗中「點王為主」(Tiam-Ong-Wi-Tsu)儀式(以下簡稱為點主(Tiam-Tsu)儀式)之變遷,以澎湖縣為例深入瞭解禮俗變遷、原因與影響。台灣傳統觀念中向來相信「靈魂不滅」之說,而人死亡之後成為鬼魂,所以藉由點主儀式讓靈魂入住神主,此時魄體隨柩下葬(或火化),點主儀式象徵為其分界點,亦為生命轉化歷程中之重要關鍵點,因而成為殯葬禮俗中之關鍵儀式。在社會變遷與時代背景變遷帶動下,因而對「養生送死」與「慎終追遠」的儀式有所取捨,點主儀式就成為現今喪禮中最常捨去的儀式,對於其功能並未全然瞭解的捨去,因而影響葬後子孫對待死者的態度,進而導致孝道式微。 本論文採用質

性為主,量化為輔方法研究,採用文獻分析、田野調查、參與觀察法、深度訪談法與問卷調查法,以十二個喪禮個案、七個點主官深度訪談與問卷調查進行分析。研究中以殯葬禮俗中點主儀式為主題探討台灣傳統、澎湖縣傳統與澎湖縣現況等進行差異比較、傳承、變遷與現代環境下應有之做法,進而分析其與祖先祭祀制度之關係。希望藉由本研究喚醒國人對於祖先應有之認知、態度與做法,對於殯葬禮俗不再以「盲目聽從」或「知其然而不知所以然」的方式進行,進而達到傳統文化之傳承與教育,並期望補足文獻之不足處。