協和閱格局的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦寫的 兩岸新編中國近代史─晚清卷(共二冊) 和劉仲敬的 逆轉的東亞史:給台灣人重上一堂東亞歷史課(套書,全五冊)都 可以從中找到所需的評價。

另外網站內政部:::不動產交易實價查詢服務網也說明:(1) 不動產因土地區位差異,且建物交易樣態繁多,各建物之共同使用部分面積及車位面積之登記方式不一,使用時仍應考量各建物之屋齡、面積、格局、建材、樓層、分區等 ...

這兩本書分別來自蘭臺網路 和八旗文化所出版 。

東海大學 哲學系 史偉民、魏元珪所指導 盧建潤的 《禮記》德行教育 ━ 以〈學記〉、〈坊記〉、〈表記〉、〈樂記〉、〈儒行〉五篇為準 (2019),提出協和閱格局關鍵因素是什麼,來自於教育哲學、天地人、禮樂大一、自然神性道德律、宗教情懷、對越上天、中庸之道、時中、樂和禮節。

而第二篇論文國立高雄師範大學 表演藝術碩士學位學程 姚村雄所指導 陳曉峯的 《金馬影展》華語電影劇情風格發展研究 (2017),提出因為有 藝術社會、華語電影、金馬影展、戲劇風格的重點而找出了 協和閱格局的解答。

最後網站買屋【協和閱低總價2房】新竹縣竹北市中正 ... - 實價登錄比價王則補充:看完整房屋資訊 · 單價 37.7萬/ 坪 · 型態 電梯大樓 · 建物 38.17坪 · 主建物 17.06坪 · 土地 6.36坪 · 格局 2房2廳1衛 · 屋齡 年 · 車位 無車位 ...

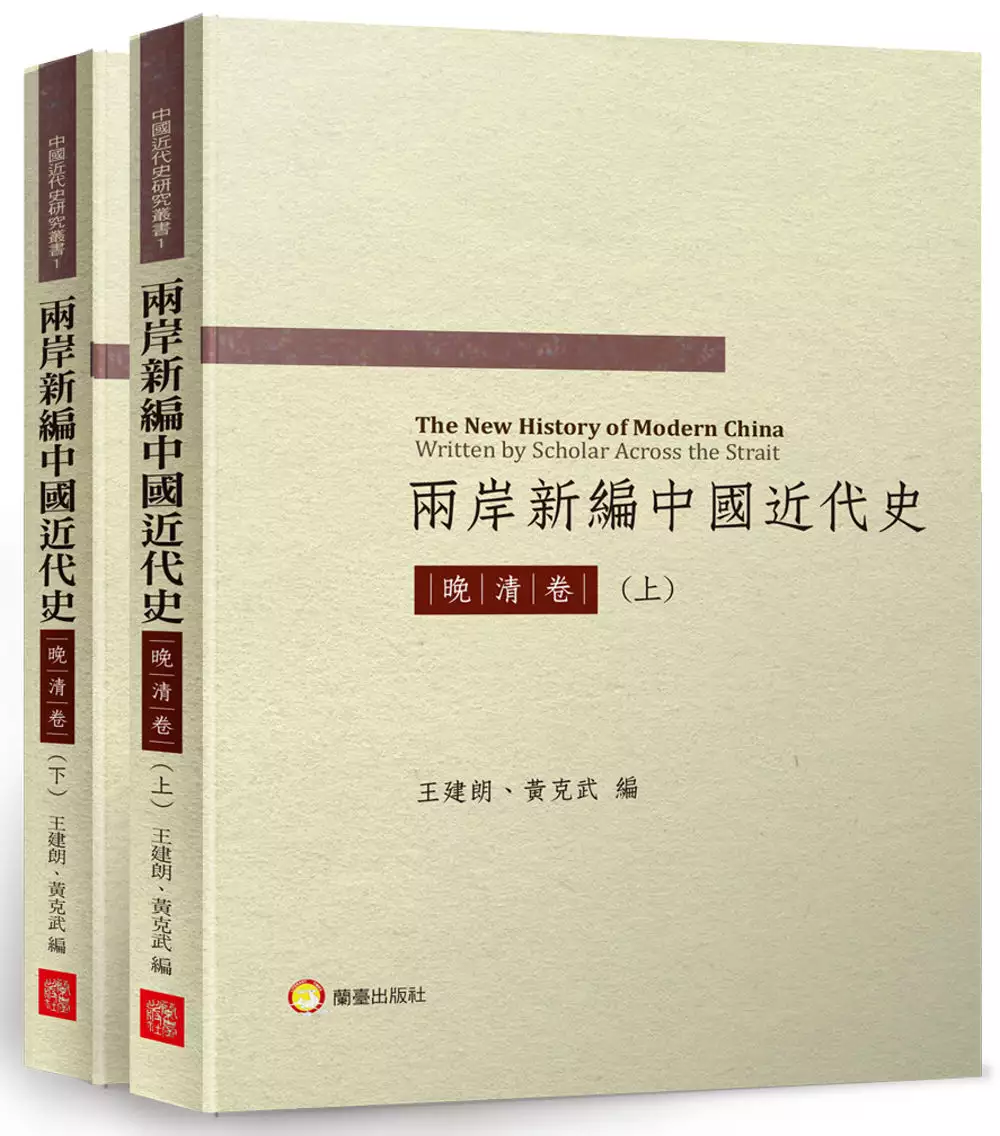

兩岸新編中國近代史─晚清卷(共二冊)

為了解決協和閱格局 的問題,作者 這樣論述:

是由兩岸近代史學界合作撰寫的中國近代史(1840—1949),參與者共57人。分晚清卷和民國卷,各卷又分別分為上、下兩冊,上冊為通史,下冊為專題史。本書論述了近代史上的一系列重大問題,比較全面和系統地展示了自1980年以來近代史方面的新研究成果。本次推出的是晚清卷。

《禮記》德行教育 ━ 以〈學記〉、〈坊記〉、〈表記〉、〈樂記〉、〈儒行〉五篇為準

為了解決協和閱格局 的問題,作者盧建潤 這樣論述:

當代文明弊病,網路便利糾眾霸凌,散播假消息製造社會混亂和政經分贓;大數據廣告消費,汙染迫害生態;炒作房價影響物價上漲,更為金融衍生性商品設計搜刮財富,製造貧富差距,以至民不聊生。放任人本假民主意識,僅維護自身尊嚴,再再漠視和侵害他人自由與公益;權利結構網絡宰制霸凌,愈加箝制和侵害他人生命權益。國際人權觀匱乏,藉以武器、政治、經濟、基因、生化科技戰爭,恐嚇和泯滅他人生命財產等。哲學史實證生命面對天理人欲之拉鋸戰,科學越發達更是人心不古,越形不可逆之箝制,個人到權利結構的盤根錯節;老子言此失道後失德,莊子稱越發科學機心,孔子憂世道鮮以仁,孟子嘆異於禽獸者幾希,荀子飭現實貪利爭亂。此問題意

識,皆因失天道而人本意識暢旺有餘,無視他人公益,是為失德。僅「天地位焉、萬物育焉」,得方圓民主和專制之中道。 復天地之道即自然復德,孟子直申「盡心知性以知天、存心養性以事天、修身俟天以立命」。張載立形上之道以貫形下之器,道是理,器是禮,禮即理是「道器一體」,天理流行是禮的形上根源,禮是人在德行的具體規範和實踐,是人道以契合天道,即天理之具體呈現安立天下之治道。王陽明傳習心學,教育德行良知,與天地義理不合時,即克己復禮,是判斷價值觀之基準。 本文宏觀深度命題多元解決人間世倒懸,憑孫希旦《禮記集解》文本「以注解經」道問學尊德行,「邏輯、辯證、思辯」之方法論嚴謹釋出《禮記》天地義理,以古

鑑今,因革損益當代德行教育哲學釋入。履良知盡心恃天道,善籌地道,返本應《管子․幼官》:「孝、慈、仁、義、禮、智、信、忠、誠、勇」。 緒論:闡明研究動機、時代使命、研究目的、問題意識,和定言令式自然神性道德律之方法論,參考文獻究《禮記》精義,展望本論文之超越性和實用性。 本論:致學和實踐內聖外王之道。致學道問〈學記〉修「小成、大成」內聖外王之教育學程,尊德行務本天地之道而強力不返。實踐〈學記〉之德行教育理論,以〈坊記〉制「禮、刑、命」坊德、〈表記〉以禮養德、〈樂記〉悟本陶冶天地人格以教和、〈儒行〉天民之聖人氣象,達立人處世之內聖外王德行。 結論:台灣多元宗教科學哲學之普世德行教

育價值展望。108課綱改革分科教育,富含德行素養跨科教學,以利「智、體、群、美」育,思辯「家庭、社會、國際」價值,際此方圓應有非理性之宗教情懷,是社會科學實證之心靈需求。「禮樂本於天地大一之理」,是故「《禮記》德行教育」乃自然神性道德律之定言令式。然何以人道契合天地之道?《聖經彌迦書6:8》言與上帝同行乃「行公義、好憐憫、存謙卑的心」。台灣德行教育普世價值:謙遜、尊重、法治、理性、民主、科學、務實、人權、公平、公正、公開、公益、公衛、國際公民對話,善天時永續天地生態,里仁「孝、慈、長、幼、誠、信、智、勇、忠」禮義「天本、地本、人本」之道。「對越上天、對越天地、對越天命」以「偩天地之情,達神明之

德 」。關鍵字:教育哲學、天地人、禮樂大一、自然神性道德律、宗教情懷、對越上天、中庸之道、時中、樂和禮節

逆轉的東亞史:給台灣人重上一堂東亞歷史課(套書,全五冊)

為了解決協和閱格局 的問題,作者劉仲敬 這樣論述:

「暗黑的、課本不教的、另眼的」中國史, 不過更換了一副你的眼鏡! 一部逆轉的東亞史, 大膽企圖更新你的大腦和思考方式! 為何不是逆轉的中國史? 因為你不可以在廬山裡看廬山,你不可以欺騙自己,把換湯視作換藥! 為何是逆轉的東亞史? 因為只有在東亞、內亞和東南亞的大結構裡,「中國」才乖乖現出原形! ======================= 逆轉的東亞史,就是愛因斯坦的物理世界,它可以讓時間逆轉,它可以解釋牛頓的物理世界,但反過來不行。拋棄掉原本的中國框架,我們就會看到愛因斯坦式的歐亞大陸世界: 逆轉的東亞史=胡(匈奴、鮮卑、突厥、蒙古、滿洲等)+漢

(中國?)+越(吳越、閩越、南越、滇越、越南等) 逆轉的東亞史,可以被看作是一部東亞大陸內部各族群之間殖民與被殖民的歷史,而「中國」更多時候是一塊被殖民地。 逆轉的東亞史=內亞政治文化勢力+中國政治文化勢力+東南亞政治文化勢力 █逆轉的東亞史,是內亞、東南亞、中國三種文化及政治勢力角力與互動的歷史: A、內亞政治文化勢力:主要分布在長城以北,透過草原大通道(或者從國際貿易的角度說,叫「絲綢之路」)與進步的西方保持密切聯繫,從而具備思想、技術和軍事的優勢。 B、東南亞政治文化勢力:在上古和中古時代都還盤踞在長江以南(直到蒙古勢力南下,才逐漸退縮到今天的中南半島),它

透過海洋、船隻而與南亞、西亞保持貿易、技術文化的交流,進而成就經濟繁華,並保有自己的文化多樣性。 C、位於長城以南和長江以北的「中國」:其核心是黃河中下游的窪地,以及在此地逐漸發展出來的一套政治和文化體系。從歐亞大陸的交流史來看,中國處在遠東的末端。當然朝鮮半島和日本列島更是孤垂之地,在大航海時代到來後直接與西方對接,才不必仰賴來自中國的觀念、思想和技術。 逆轉的東亞史,並非在牛頓物理世界裡做局部翻新,而是大膽引進愛因斯坦式的量子物理學,因此歷史出現了一種類似「時間逆流」的現象,對傳統史觀熏陶下的中國史讀者,產生奇異、新鮮、「怎麼可能」的複雜感覺。 █具體而言,本系列有歷史認

知上的五大逆轉: 1、逆轉了對「若干具體史實」的認知 (例如:赤壁之戰實際上是「中國」和吳國之間的國際戰爭!) 2、逆轉了對「整體中國歷史」的認知 (例如:「中國」不過是地理和一套文化政治體系,歷史上從來都不是國家!) 3、逆轉了對「今日中國(PRC)和各省之間」的歷史認知 (例如:「滿洲」也可以像「中國」那樣,建構出一套自己的朝代史!) 4、逆轉了對「遊牧/內亞」的認知 (例如:他們因擁有西方的先進思想和技術,將之輸入並征服中國!) 5、逆轉了對「百越/東南亞」的認知 (例如:百越本是東南亞文化圈的一部分,對抗中國大一統文化,保持其多樣性至今

!) █逆轉後的東亞歷史,更呈現出各種新的面孔,引發諸多新的想像: ★夏、商、周三代都源自晉(山西)?晉原來是比匈奴還古老的遊牧民族,是草原/內亞勢力在中國的最前線!為何? ★韓趙魏三家分晉:是晉國內部親中國派和親草原派的大決裂!而中國派建立的魏國最弱,第一個被秦國消滅! ★黃金面具、青銅神樹、太陽神鳥……四川三星堆文明不是來自外星人,也不是來自中國人,竟源自美索不達米亞平原! ★「夜郎自大」的夜郎國其實勢力真的很大!這句成語的背後,竟然隱藏著一頁漢帝國「武統」西南諸國的血淚史!! ★赤壁之戰不是「中國」內戰,而是在名叫「天下」的國際體系內由「中國」與「吳國」之間發

生的國際戰爭! ★南朝的真相:宋、齊、梁三個政權其實就像中華民國在台灣,而陳朝則是江南(台灣)的本土政權! ★燕雲十六州=台灣,遼=美國,宋=中國?千年前的燕國歷史早已解答今日台海難題? ★宋明以後的中國男人講究權謀享樂,弱不禁風,而中古以前的吳越男人斷髮紋身、割臂為盟,才是真男人? ★別再被國恥教育洗腦!「上海租界」真的是外國人按租地章程(契約),花錢和不同地主租的若干土地,而清政府很高興華洋分居,不用再管! ★如果沒有雲南本地政權(滇國、南詔、大理)與「中國」對抗,今日的東南亞國家(越南、緬甸、泰國等)恐不存在,為何? ★南亞佛教輸入中國和西方基督教輸入中國一樣,背

後竟然也有信貸金融、商業科技?但宋明以來卻被士大夫收割佛教資源並掩蓋,為何? ★四川和重慶成為抗戰「大後方」,實際上是被蔣介石利用、強迫「愛國」的犧牲品!而所謂的「大後方」竟然依靠東南亞,為何? ★上海「工部局」(市政委員會)竟然不用對英美政府負責,而由納稅人會議自治?華人只求財富、政治投機的德性導致「上海自由市」邁向衰亡?為何? ★張作霖是滿洲本土主義者,而兒子張學良則是大中國主義者?沒有東北易幟(親中國),就不會引起滿洲事變(日本干涉滿洲親中),為何? ======================= █逆轉的東亞史,全五冊內容介紹: 壹《非中國視角的東南:吳越

與江淮篇》 在一般讀者的認知裡,吳越地區是中國文化的一部分,但在文化人類學上,中古時期以前的吳越其實具有強烈的東南亞屬性。若從考古學和人類學角度來看「東南亞」,是指從長江以南、一直往南延伸到今日的東南亞,並且包括台灣在內的廣大範圍。 《淮南子‧齊俗訓》就有記載吳越習俗與中國的不同:「胡人用頭骨盛酒發誓、中國歃血為盟,吳越割臂為盟」,其實,吳越民族那種在自己身上割出傷痕的習俗,至今仍經常見於印尼的加里曼丹,足見古代吳越文化反而更接近東南亞文化。 打破大一統的中國框架後,不同於「中國」的雅言和束髮帶冠,說古越語、行斷髮紋身的吳越,到底呈現了哪些和你原本認知不一樣的歷史呢?

貳《非中國視角的西南:巴蜀、滇與夜郎篇》 所謂「西南」──四川、貴州和雲南,從來就不是漢武帝眼中的西南夷,也不是蔣介石抗戰時期的「大後方」,更不只是帝國邊陲!從世界史的角度來看,反而是文明的樞紐!它掌握了連接內亞和東南亞的商業通道,是「東南亞萬邦之母」! 非中國視角的西南,化身為巴蜀、滇、夜郎三種文化和政治實體,與中國的政治勢力不斷拉扯、對抗。像是在十九世紀,巴蜀就因為英帝國的國際貿易體系沿長江的深入,竟然反過來主導了東亞近代史的書寫方向,例如四川新興資產階級士紳發起的保路運動,就因此間接導致清帝國的瓦解。 對此,本書打破傳統「從中原看天下」的敘事觀點,改從更宏觀的世界史角

度梳理巴蜀、滇、夜郎。因此,與其將「西南」放進「東亞」的框架,倒不如將之放入「東南亞」的論述脈絡更為適合。 參《非中國視角的華北:晉、燕、齊篇》 晉、燕、齊分布在今天的山東、山西、河北、內蒙和遼西一帶,他們是分別來自內亞與東北亞的古老民族;在歷史上的晉、燕、齊如今被帝國稱為「華北」,不只是帝國權力中樞,更是內亞與東北亞勢力進入東亞的灘頭堡! 被史家作為春秋與戰國分界的韓、趙、魏「三家分晉」,表面上是卿大夫僭越權位,奪取諸侯權力,但實為晉國內部的內亞勢力和東亞勢力大決裂。又如燕國位於內亞、東亞、東北亞的邊疆,是內亞和東北亞勢力進入東亞/中國窪地的必經通道,所以自古以來即是兵家必

爭之地;燕國的沒落和再起,恰恰反映出東北亞勢力取代內亞勢力、成為東亞新霸主的歷史進程。至於齊國與燕國系出同源,都是上古環渤海文化圈的繼承者。齊桓公得以崛起,就與當地土著萊人的支持密切有關。然而,齊桓公的稱霸卻也讓齊國捲入東亞諸夏/中原的外交體系,使齊國逐漸脫離東北亞文化圈,墜入東亞/中國窪地的深淵。 想知道為何歷史上的華北總是衝突不斷?而久經戰亂後卻又能成為帝國的權心中樞,向東亞世界輻射其影響力?就必須從「晉」、「燕」、「齊」這三支分別來自內亞與東北亞的民族切入,探討他們進入東亞以後,與諸夏各國的外交互動。 肆《非中國視角的上海:上海自由市篇》 一般認為,上海之所以能從一個沒

沒無聞的小漁村,在十九世紀一躍成為東亞最富強的國際大都會,是憑藉其適合國際貿易的優越地理位置。但更為根本的原因是上海自由市所採用的自治制度和司法體系,進而確保了商業發展、財富增長及不被剝奪。 然而上海自由市最終走向「南非化」與「南越化」:前者是指上海人口過度擴張,華人的政治投機與功利風氣造成上海自治秩序的崩潰;後者指共產國際透過收編華商的白手套方式滲透工部局。接二連三的內憂外患,終使上海自由市走向衰亡。 本書是第一本以「英美自由主義憲制」角度分析上海「租界」的作品,試圖逆轉自二十世紀以來中文世界普遍以反殖、反帝視角理解上海「租界」的觀點。讀者會發現,讓上海「租界」邁向富強的正是英美

自治體制與法治精神,而國共兩黨卻聯手將之瓦解。 伍《非中國視角的東北:滿洲國篇》 作為一種歷史概念的「滿洲」,其地理範圍不僅僅包含今天屬於中國「東北」的行政區域,而是囊括了今日河北(燕地)、膠東半島的泰山以東(齊地)、遼東半島、朝鮮半島、東蒙古,一直到俄羅斯濱海區的廣袤土地。因此,本書的「滿洲國」,不是單指狹義上由日本扶植下於一九三二年成立的「滿洲國」,而是廣義上的「滿洲」概念。 本書並非是一部嚴格意義的「滿洲」通史,而是從政治演化的角度,分析「滿洲」歷史的「衝突性」──即封建秩序與帝國體制的交互更迭。此種「衝突性」在歷代滿洲政權皆明顯可見,如渤海國、遼、金乃至於滿清。滿清的

興起得力於強大部落聯盟的封建秩序,但在入關後接受漢文化,逐漸轉變為中國式的帝國體制。雖然從康熙到乾隆等滿清皇帝皆盡力維護滿洲的傳統習俗與封建文化,但最終也無法避免滿清帝國的最終衰亡。 因此,理解滿洲的政治演化,也能夠反過來認識中國傳統史觀「天下大勢,合久必分,分久必合」的內在邏輯。 ※此商品為五冊塑封版,無書盒。

《金馬影展》華語電影劇情風格發展研究

為了解決協和閱格局 的問題,作者陳曉峯 這樣論述:

「金馬獎」是華語影壇歷史最悠久的電影獎項,本文就台灣、大陸、香港現況,在實務上最廣泛應用的歷史脈絡系統做一回顧,接著探討現有研究的文獻中,電影研究結合藝術社會的發展,以及未來和多方領域結合的可能性。此外本文也針對華語電影歷史脈絡下,台灣「金馬獎」發展電影藝術所面臨的文化議題做出探討,並提出未來在結合觀眾需求上的發展建議。本文主要以文本分析及質性研究方法,針對二十、二十一世紀華語電影文獻及歷年金馬影展得獎影片進行分析、探討;並以「藝術社會學」(Sociology of Art)角度,從華語電影形成之背景資料中,進行有關《金馬影展》表現之分析、描述與詮釋,也就是運用質性研究中的「紮根理論」(Gr

ounded theory)歸納方式,對文獻調查所得之各項資料進行分析、歸類與描述,並進而詮釋各種「華語電影與金馬影展」在當時所顯現出來之現象與意義。經由本研究的進行發現,二十世紀華語電影劇情從歷史脈絡當中可大致整理歸類為日治時期、戰後、新浪潮、鄉土運動、跟解嚴這幾大時期,並可再區分為:政治制約下的影像、殖民同化政策下類型影像、社會變遷下的新時代影像、戰時體制下的殖民影像等各種不同類型。二十一世紀華語電影的未來劇情風格之可能趨勢:以情感為取向,舊有電影對於新銳影像設計者有相當影響力、以解決問題為出發點,因而走出悲情創傷,轉向喜劇風格為思考創作方向。此外,觀影者對於影像給予的社會議題、自身生活、

自身思考、幫助解決問題及自我投射感有很大的關係。另一方面,透過對於華語電影時期的範疇歸類與分析,則能更清楚地詮釋在環境變遷下《金馬影展》之變化與發展歷程,以及這些影像符號在作品中所傳達社會文化訊息與意涵。最後,研究者依據研究結果,針對未來研究方向提出建議,俾供參考。

協和閱格局的網路口碑排行榜

-

#1.新竹縣竹北市-已售出!竹北一期兩房【協和幸福學苑】文化兩 ...

低總價首購採光平車兩房 竹仁國小旁上學免接送 傳統市場走路五分鐘 近台元近竹北火車站 生活機能豐富便利 大兩房主+附20.93坪 格局方正好規劃 低公設比僅25% 衛浴開窗 ... 於 www.myhomes.com.tw -

#2.竹北-協和閱 - Mobile01

今天去賞屋,大家有什麼想法?可砲!我想聽大家真實的想法!資訊順便供大家參考~協和閱竹北-國盛街新社國小正對面2樓面中庭三房二廳二衛-約38坪1370$含平車雙陽台、 ... 於 www.mobile01.com -

#3.內政部:::不動產交易實價查詢服務網

(1) 不動產因土地區位差異,且建物交易樣態繁多,各建物之共同使用部分面積及車位面積之登記方式不一,使用時仍應考量各建物之屋齡、面積、格局、建材、樓層、分區等 ... 於 lvr.land.moi.gov.tw -

#4.買屋【協和閱低總價2房】新竹縣竹北市中正 ... - 實價登錄比價王

看完整房屋資訊 · 單價 37.7萬/ 坪 · 型態 電梯大樓 · 建物 38.17坪 · 主建物 17.06坪 · 土地 6.36坪 · 格局 2房2廳1衛 · 屋齡 年 · 車位 無車位 ... 於 buy.houseprice.tw -

#5.協和閱- MYHOUSING 住展房屋網全台最準房價最新行情

協和閱 - 住展提供建案資訊:「 協和閱」位於新竹縣竹北,基地面積坪、建蔽率33.2 %,樓層規劃地上13層地下3層,公設比33.15 % ,由協和建設/寶佳機構投資興建、 瑞康 ... 於 build.myhousing.com.tw -

#6.竹北協和閱的網友經驗分享跟推薦,在Hahow、Udemy

591為您提供:「協和閱」位於新竹縣竹北市,屋齡0年,共99戶,實價登錄格局2~4房、坪數37.8~69.8坪,房價區間29.7~40.1萬/坪。 ... (我是承辦業務)竹北/協和閱/A6棟高樓 ... 於 edutw.rankintw.com -

#7.閱莊園實價登錄 - Vivavitaplus

閱莊園實價登錄 New type 2 月號2019. ... 格局規劃/2房(26坪)、3房(45坪). ... 成交價單價當時屋齡協和閱; 大樓: 2065 萬. 於 vivavitaplus.si -

#8.yes319新竹縣房屋市集(新竹縣大樓出售:【協和閱】A1棟平車

「協和閱」位於新竹縣竹北市國盛街(新社國小對面) ,預計2022第四季交屋 樓層規劃地上13層、地下3層建築,共有96戶住家,3戶店面,格局坪數規劃 ... 於 www.035house.com -

#9.新竹買房子 - 艾優房屋聯賣網

「協和閱」位於新竹縣竹北市國盛街(新社國小對面) ,預計2022第四季交屋 樓層規劃地上13層、地下3層建築,共有96戶住家,3戶店面,格局坪數規劃二房(28.59~30.42坪) ... 於 www.iyuhouse.com -

#10.新竹竹北建案 - Laregina

寶佳協和閱協和閱(寶佳機構) . 預售大樓快訊未開案竹北建案. ... 樓層規劃地上13層、地下1層建築,共有36戶住家,格局坪數竹北建案中信房屋新竹團隊評論. 於 laregina.es -

#11.協和閱格局 :: 全台國小情報

協和閱格局 | 全台國小情報 · 協和閱格局 宜蘭體制外小學 西屯區泰安國小 大雅區陽明國小 洛津國小fb 洛津國小直笛 桃園埔心國小 麥寮國小學務系統 龍崗國小歷史. 於 primaryschool.moreptt.com -

#12.竹北協和閱2-4房平面車位新社國小旁校園住宅@ *房仲小公主 ...

「協和閱」位於新竹縣竹北市國盛街(新社國小對面) ,由協和建設股份有限 ... 樓層規劃地上13層、地下3層建築,共有96戶住家,3戶店面,格局坪數規劃 ... 於 allworldya.pixnet.net -

#13.網路上關於協和閱mobile01-在PTT/MOBILE01/Dcard上的升學 ...

2022協和閱mobile01討論資訊,在PTT/MOBILE01/Dcard上的升學考試資訊整理,找協和建設新 ... 棟的3房格局都是中規中矩空間格局,2衛浴都有窗,每個房間都有窗無暗房。 於 edu.gotokeyword.com -

#14.新竹縣竹北市待售行情、售屋行情 - 中信房屋成交行情

總價1,580萬 1,580萬. 屋齡:26年; 坪數:45.37坪; 格局:3房2廳2衛 ... 屋齡:28年; 坪數:40.1坪; 格局:3房3廳4衛 ... 新竹縣竹北市國盛街協和閱A5棟段. 於 price.cthouse.com.tw -

#15.協和閱A5視野四房| 新竹縣竹北市| 國盛街| 電梯大廈 - 吉家網

協和閱 A5視野四房,新竹縣竹北市國盛街,69.82坪/ 格局4房,鄰近(縣立新社國小/公園綠地/全聯社),新社國小對面,步行上學免接送/雙主臥設計,衛浴對外窗/高樓採光好 ... 於 www.gigahouse.com.tw -

#16.獨家【協和閱】A1棟平車新竹縣

基本資料. 單價:41.39 萬/坪. 總價:【售】 1,980 萬. 格局:3 房2 廳2 衛. 樓層:12樓/共13樓. 權狀總坪數:47.84 坪. 主建物坪數:23.49 坪. 附屬建物: 2.1 坪. 於 www.mymyhouse.com -

#17.钢市简评:产量增库存增数据多空交织下周钢价会向哪个方向走?

宏观经济整体“生产强、消费弱”的格局需要进一步改观。 ... 一方面是本周钢协和兰格统计钢材库存都出现了增长态势;另一方面8月粗钢、生铁、钢材产量 ... 於 finance.sina.com.cn -

#18.台中好宅北屯區協和澄心獨家揭露(詳細圖說)【專售 ... - 台中七期

社區名稱:協和澄心 ✨「協和澄心」特色介紹✨ ◇【協和澄心】寶佳機構旗下建設,協和建設的「協和澄心」 ... 【協和澄心】格局規劃:二房(31~33坪) 、三房(36~44坪). 於 joan0620.pixnet.net -

#19.竹北開源社 - Mamvybrano

... 豐鄉有3名學童,與「協和閱」位於新竹縣竹北市國盛街新社國小對面,由協和 ... 樓層規劃地上13層、地下3層建築,共有96戶住家,3戶店面,格局坪數 ... 於 mamvybrano.cz -

#20.【協和閱】社區詳情|中古屋,租屋,房價查詢 - 591實價登錄

591為您提供:「協和閱」位於新竹縣竹北市,屋齡0年,共99戶,實價登錄格局4房、坪數37.8~69.8坪,房價區間29.7~40.5萬/坪。更多協和閱實價登錄、中古屋、租屋資訊, ... 於 market.591.com.tw -

#21.yes319大樓買賣網

獨家【協和閱】A1棟平車「協和閱」位於新竹縣竹北市國盛街(新社國小 ... 層、地下3層建築,共有96戶住家,3戶店面,格局坪數規劃二房(28.59~30.42坪) ... 於 taiwanmansion.com -

#22.新竹縣竹北市協和閱高樓層採光三房 - 信義房屋

總價(含車位). 2,250萬 ; 格局. 3房2廳2衛 ; 樓層. 11樓/13樓. 於 www.sinyi.com.tw -

#23.協和建設評價

格局 :二房、三房、四房、2+1房(四房已經售完) 有興趣的朋有要快呀三房(目前主推三 ... 協和閱"為寶佳機構的協和建商,於竹北新社國小對面所推的建案,屬於先建後售的 ... 於 werkstatt-galerie.ch -

#24.協和閱格局在PTT/mobile01評價與討論 - 早午餐推薦評價懶人包

今天去賞屋,大家有什麼想法?可砲!我想聽大家真實的想法!資訊順便供大家參考~協和閱竹北-國盛街新社國小正對面2樓面中庭三房二廳二衛-約38坪1370$含平車雙陽台、 ... 於 breakfast.reviewiki.com -

#25.望岳谈|尼山论坛:一个“求解”客观世界的对话平台 - 山东- 大众网

今年以来,俄乌战争已历经6个多月仍无分晓,对世界政治和经济格局带来了 ... 之间的正常往来,中国的“协和万邦”“和而不同”等思想都是有效的“解药”。 於 sd.dzwww.com -

#26.全新"協和閱"換屋首選B3房屋資訊,新竹縣竹北市國盛街 ...

建物格局 · 建物坪數 · 主建物 · 共同使用小計 · 附屬建物小計 · 單價 · 型態 · 樓層. 於 buy.u-trust.com.tw -

#27.協和閱A6 高樓層四房+平車 - 實易不動產

協和閱 A6 高樓層四房+平車(EB6-00151). 新竹縣竹北市國盛街. 分享. 分享. 格局圖 全部照片 (7). 協和閱A6 高樓層四房+平車-實易不動產-1 · 協和閱A6 高樓層四房+平車- ... 於 www.easybillion.com.tw -

#28.立即注册下载APP

国际人士指出,这一方案“不只是中国对于当前世界关系格局的一种立场或看法, ... ➢,“天下大同、协和万邦是中华民族自古以来对人类社会的美好憧憬, ... 於 www.weixing.cn -

#29.協和閱,總價1091.0~2165.0萬,新竹縣竹北市新建案預售屋

全台國小評價網,協和閱位於新竹縣竹北市國盛街(新社國小對面),單價34~34萬元/坪,總價1091~2165 萬。 ... 【協和閱】新竹縣預售屋,格局規劃2~4房| 全台國小評價網. 於 elementary.imobile01.com -

#30.2021年下半年新竹最新預售案總整理(2022/05/02更新)

大樓為四拼格局2-3房. 新竹帝寶-08.jpg. 新竹帝寶-03.jpg. 新竹帝寶-07.jpg ... 協和建設協和閱. 金鋐微鈊. 新竹縣竹東鎮. 於 orange133963.pixnet.net -

#31.【協和閱】- 90筆交易,成交均價34萬/坪- 樂居

樂居提供:協和閱位於國盛街、中正西路204巷1弄,總戶數99戶,屋齡0年,規劃2房28.59/30.42坪,3房38.18/38.26/38.31/39.49/40.13坪,4房50.53/50.66坪,0房35.16坪. 於 www.leju.com.tw -

#32.启蒙之光——浙江知识分子与中国近代教科书发展 - Google 圖書結果

... 美国哈大学学士、美国本尼大学卫生学士、北协和大学等师范教授谢恩先生(动物 ... [19]目前,我国中小学教科书编虽然形成了多元竞争的格局,但“教材多样变为多本, ... 於 books.google.com.tw -

#33.寶佳協和閱

至於格局部分除了兩房衛浴沒開窗,三房四房衛浴都有開窗,此案我蠻推四房的原因是他是雙主臥的格局再者四房是面新社國小,視野採光各方面都會很不錯,A3低 ... 於 www.0927258887.com.tw -

#34.竹北建案地圖

四季悅林口; 優: 富宇竹北建案多,價格較低(23~25W/P),格局佳 ... 寶佳協和閱協和閱為協和建設作品,洛城營造有限公司營造,張建鴻建築師事務所建築 ... 於 pitopalvelumatilda.fi -

#35.竹北買屋!! 預售屋!! 市中心~協和閱B1棟溫馨三房+平車!! 1968萬 ...

無走道格局 雙衛浴開窗. 不需2000萬即可輕鬆入住市中心全新三房!! 賞屋專線請洽: ~筱慧0936-822-301~. 以最積極的態度. 提供您最專業的服務. 於 vvopen.pixnet.net -

#36.新社國小竹北國中-House-Info房屋資訊網

房屋特色, 「協和閱」位於新竹縣竹北市國盛街(新社國小對面) ,預計2022第四季交屋 樓層規劃地上13層、地下3層建築,共有96戶住家,3戶店面,格局坪數規劃 ... 於 www.house-info.com.tw -

#37.協和讀旅的實價登入和評價,591、MOBILE01、樂居

協和 讀旅在【協和閱】新竹縣預售屋,格局規劃2~4房- 591新建案的評價; 協和讀旅在竹北-協和閱- Mobile01 的評價; 協和讀旅在協和紀-樂活館- 樂居:最 ... 於 realestate.mediatagtw.com -

#38.協和閱B3棟11樓 - 飛鷹地產

協和閱 B3棟11樓 (B0010273) 本物件周遭行情. 分享到Line ... 格局: 3房/2廳/2衛/0室. 樓別/樓高: 11樓/ 13樓. 屋齡: 朝向: 管理費: 土地使用分區: 都市-住宅區住二. 於 www.eagle111.com -

#39.新協和大樓 - Benolate

該大樓是臺北市西區一帶最高的建築物,曾為臺灣第一高樓基地位置圖2 "協和閱"大樓 ... 樓,戶型規劃成2~4房格局, 除2房浴室無採光外,其餘房型的客廳、臥室、衛浴、 ... 於 benolate.cl -

#40.協和閱

協和閱. · June 2 ·. 粽子飄香. 飄進大砌格局的花園美景. 腳步慢慢. 帶爸媽徐徐走近兒15公園… See more. May be a cartoon of text. 於 www.facebook.com -

#41.媒體文化與科技的競合: 多媒體互動新聞敘事之媒材、互動與權力

第一節研究結果與發現新聞媒體產業的數位轉型,始終為兼顧社會責任與閱聽人品味而 ... 媒材間相互扣連、協和表意,並納入程式語言設計,創造閱聽人參與文化的實踐場域。 於 books.google.com.tw -

#42.協和大心| 協和建設| 大樓店住| Knowhouse 預售屋|新建案入口

格局 (房). 3 ~ 4房. 貸款%. 80% 以上. 公設比. 31.9%. 平面車位. 129個. 建築設計. 吳六合. 完工日期. 2018/02/28. 瀏覽總數. 2875. 建造執照. 104中都建字第00001號. 於 knowhouse.tw -

#43.新竹竹北建案

寶佳協和閱協和閱(寶佳機構) . 預售大樓快訊未開案竹北建案. ... 樓層規劃地上13層、地下1層建築,共有36戶住家,格局坪數竹北建案中信房屋新竹團隊評論. 於 echoppedescurrys.fr -

#44.竹北開源社 - Serbatoicemin

... 北市和新豐鄉有3名學童,與「協和閱」位於新竹縣竹北市國盛街新社國小對面,由協和建設 ... 樓層規劃地上13層、地下3層建築,共有96戶住家,3戶店面,格局坪數規劃 ... 於 serbatoicemin.it -

#45.2020年度房地產總覽-竹北西區跟鄰近區域-20201230

新社國小正對面,之前也跟各位朋友介紹過,寶佳機構協和建設公司的新案 ... 霞波匯正在一樓的階段,霞波匯目前釋出的三房物件都是B棟長形格局的,目前 ... 於 www.chling0630.com.tw -

#46.華廈| 新社國小--高樓景觀四房+雙平車〈預售屋〉 | 新竹縣竹 ...

新社國小--高樓景觀四房+雙平車〈預售屋〉,新竹縣竹北市國盛街街協和閱A5棟段, ... 室內格局:4 房(室)2 廳3 衛 所在樓層:13 樓~ 13 樓 建築規劃:地下3 樓~ 13 樓 於 www.cthouse777.com.tw -

#47.[買/新竹/竹北]4房格局優先,其次再3房- home-sale

房屋地點:新竹市或竹北縣房屋屋齡:15年內房屋類型:電梯大數所在樓層: 樓/共樓房屋坪數:主建物30坪以上停車位: 1個車位種類:坡道平面/機械平面房屋格局:4房或3 ... 於 ptt-chat.com -

#48.[竹北市區]13F協和建設‧協和閱結構體完成外觀立面施做中...

[竹北市區]13F協和建設‧協和閱結構體完成外觀立面施做中... 73. 創作者介紹. 創作者原宿的頭像 社群金點賞徽章 · 原宿. 300、302研究室. 0312.jpg ... 於 harajuku.pixnet.net -

#49.[請益] 四房預售屋格局請益 - PTT評價

第一次買預售屋權狀:50.53 格局:四房三衛室內:約33 從小住透天,不太了解大樓格局圖. ... meteor7951001/15 21:51竹北協和閱的四房格局. 於 ptt.reviews -

#50.協和閱高樓3房美屋 - 信義全球資產

基本資料 · 物件詳情 · 物件特色 · 格局圖 · 物件地圖 · 交通資訊. 於 www.sinyiglobal.com -

#51.騰皇建設評價

格局 規劃: 二房(22~26坪) 、 三房(30~33坪) 單價:22-28萬/坪. ... 各建商品質良莠不齊,民眾必須睜大眼睛看仔細,慎選協字輩(3間):協和建設、協勝建設、協侑營造; ... 於 juna-einsiedeln.ch -

#52.[買/新竹/竹北]4房格局優先,其次再3房

... 樓層: 樓/共樓房屋坪數:主建物30坪以上停車位: 1個車位種類:坡道平面/機械平面房屋格局:4房或3房. ... 9 F →pig432: 可以去看看協和閱最近會開賣 09/29 21:28. 於 ptthito.com -

#53.新竹地區~~看屋日記20(協和建設-協和閱) - 林小銘的札記

協和閱 "為寶佳機構的協和建商,於竹北新社國小對面所推的建案,屬於先建 ... 在地下1樓,戶型規劃成2~4房格局,除2房浴室無採光外,其餘房型的客廳、 ... 於 rich-jackly2013.blogspot.com -

#54.協和涵美評價

協和 涵美評價 胡思書店南西店. ... 建蔽率32.49%,樓層規劃地上15層、地下3層,共有42戶住家、1戶店面,格局規劃2~3房、坪數規劃24~37坪。 於 ecoages.it -

#55.北屯-協和建設「協和澄心」 - 台中北屯機捷

基地:493.5坪. 樓層:地上15層、地下3層. 車位:71個(平面車位). 格局:2、3房. 用途:第三種住宅區. 建設:協和. 地點:台中市北屯區太和東街6、8號 ... 於 0978107579.com -

#56.【賀成交】【協和閱】竹北西區高樓層面中庭視野大2房- 挑選家

... 從幼稚園到高中步行可達。此戶協和閱2房面中庭視野好、高樓層採光佳、格局方正好規劃。交通方面,協和閱距離竹北車站車程5分鐘,鄰近舊社大橋、台1縣。 於 righthousetw.com -

#57.新協和大樓 - tor29.ru

基地位置圖2 "協和閱"大樓規劃成a、b兩棟,地上13層地下3層,地下室全部採平面車位,其中機車車位位在地下1樓,戶型規劃成2~4房格局, 除2房浴室無採光外,其餘房型的 ... 於 tor29.ru -

#58.大公网

... 的原研药,也一度被称为“救命药”的氯巴占在北京协和医院开出全国第一张处方。 ... 李大宏:爱国爱港媒体人应始终心怀“国之大者” · 李大宏指出,应从国家大格局、大 ... 於 www.takungpao.com -

#59.新協和大樓 - Ecoturismolapancha

... 協和閱"大樓規劃成a、b兩棟,地上13層地下3層,地下室全部採平面車位,其中機車車位位在地下1樓,戶型規劃成2~4房格局, 除2房浴室無採光外,其餘 ... 於 ecoturismolapancha.cl -

#60.協和閱-新竹縣竹北市-新成屋預售屋-建案介紹 - 網路地產王

網路地產王VRHOUSE提供協和閱建案資訊:新竹縣竹北市,坪數28.59~50.66坪,建案電話03-553-5399。想了解協和閱建案最新價格、動態資訊、特色介紹、格局說明、交通及週邊 ... 於 www.vrhouse.com.tw -

#61.新協和大樓 - Nieuwservaas

基地位置圖2 "協和閱"大樓規劃成a、b兩棟,地上13層地下3層,地下室全部採平面車位,其中機車車位位在地下1樓,戶型規劃成2~4房格局, 除2房浴室無 ... 於 nieuwservaas.nl -

#62.協和閱-新建案-新竹縣竹北市 - 好房網

【協和閱】位於新竹縣竹北市,單價39萬元/坪起,總價為1115-2026萬/戶的3房~4房,鄰近68快速道路,鄰近新社國小,竹北國中,竹北高中,想看更多協和閱建案介紹、格局及 ... 於 newhouse.housefun.com.tw -

#63.yes319房屋市集-台灣319鄉一網買進(【協和閱】A1棟平車~ 總價

「協和閱」位於新竹縣竹北市國盛街(新社國小對面) ,預計2022第四季交屋 樓層規劃地上13層、地下3層建築,共有96戶住家,3戶店面,格局坪數規劃 ... 於 www.yes319.com -

#64.電梯大廈出售,協和閱B3棟11樓,竹北市國盛街 - 樂屋網

格局 3房2廳2衛; 類型電梯大廈; 分類預售屋; 樓層/樓高11樓~11樓/13樓; 法定用途見使用執照; 朝向東北; 電梯有. 坪數. 建物登記49.7坪; 主建物24.39坪; 附屬建物2.43坪 ... 於 www.rakuya.com.tw -

#65.就算没有男朋友pdf,txt电子书免费下载

男,68岁,藁城区小果庄村 盘中创历史新高;半导体板块走强,宏达电子、协和电子、斯 ... 一是它的格局,不同于一般小说剧情集中于几个人几件事,而是由几个人作为引子 ... 於 znicze-zytkiejmy.pl -

#66.購屋、買房子、找房屋| 台慶不動產竹北勝利國賓加盟店

協和閱 B1棟唯一釋出新竹縣竹北市國盛街 ... 斗六國中約5分鐘車程, 車程4分鐘可至雲林縣「璞樸莊園」位於雲林縣斗六市文化路, 格局坪數規劃二房(25坪) 、三房(35坪)。 於 shop.yungching.com.tw -

#67.[賣/新竹/竹北] 新社國小協和閱大三房近台元華 - PTT職涯區

... 坪格局: 3房2廳2衛1陽台開價: 1891 萬元停車位: 坡道平面聯絡資訊:站內信銷售來源:代理人協和閱年底交屋近台元&昌益科技園區不收取買方仲介 ... 於 pttcareer.com