即 期 奶粉 捐贈的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦徐宗懋圖文館寫的 閃耀台灣一套八冊(精裝套書,附贈明信片八張) 和(英)阿蘭娜·科倫的 我們只有10%是人類:認識主宰你健康與快樂的90%微生物都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自時報出版 和北京聯合出版公司所出版 。

國立中山大學 中國與亞太區域研究所 林文程所指導 蘇麒驊的 習近平上台後中澳關係之演進 (2020),提出即 期 奶粉 捐贈關鍵因素是什麼,來自於中澳關係、美澳關係、新古典現實主義、全面戰略夥伴關係、銳實力。

而第二篇論文銘傳大學 觀光事業學系碩士在職專班 余尚恩所指導 李玉姿的 兩岸白酒市場行銷策略比較分析 (2016),提出因為有 行銷組合、PEST分析、SWOT分析、TOWS分析、五力分析的重點而找出了 即 期 奶粉 捐贈的解答。

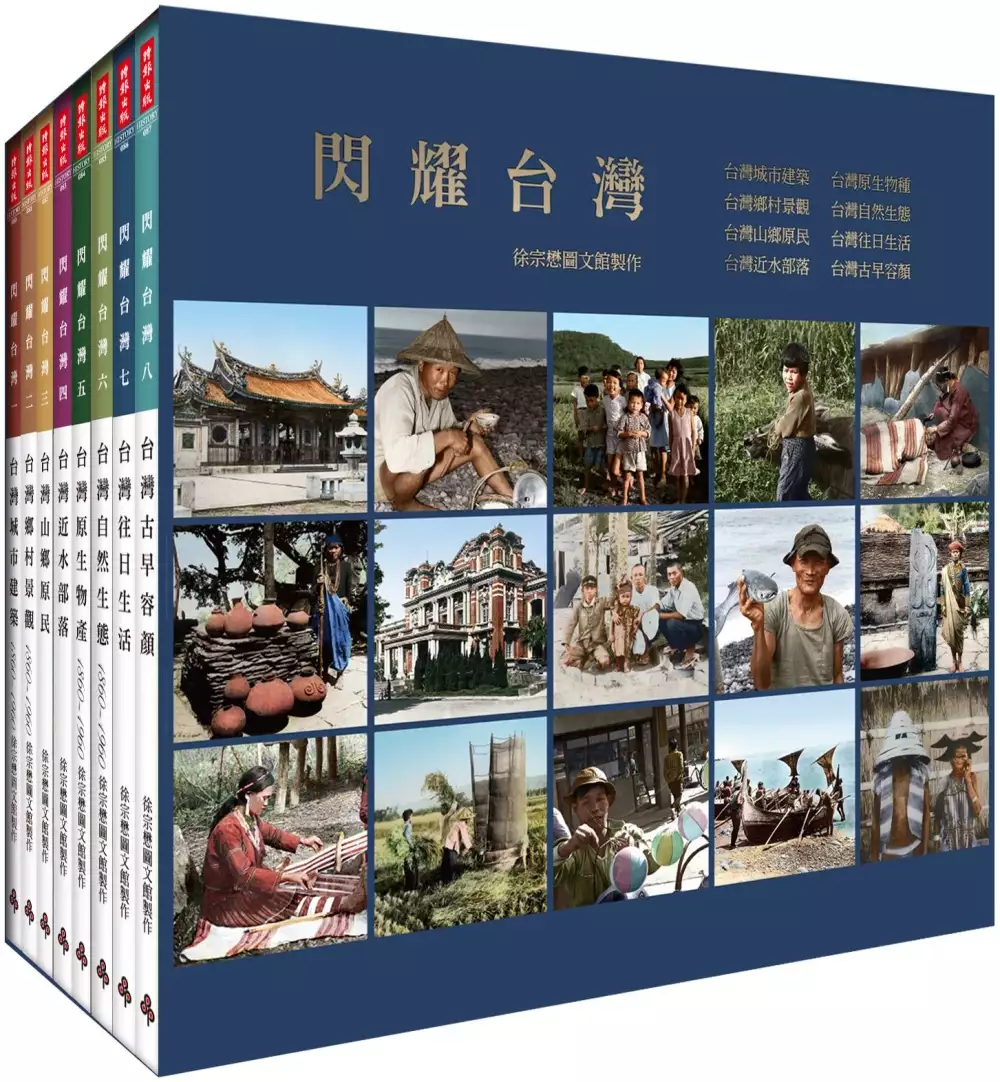

閃耀台灣一套八冊(精裝套書,附贈明信片八張)

為了解決即 期 奶粉 捐贈 的問題,作者徐宗懋圖文館 這樣論述:

閃耀台灣精裝套書八冊 附贈精美明信片(八張) 《閃耀台灣》:台灣土地情感與知識的傳家之寶 從來沒有一套台灣書籍像《閃耀台灣》這般,讓人如此沉浸在台灣土地的百年時空,猶如步行其間,徜徉於四周炫目感人的風情,偶爾也因目睹具體的事件而感受到內心強大的衝擊。這套書已經超過傳統紙本書的視覺極限,而是台灣土地情感而知識的傳家之寶。不只是放在書架,而是注入未來世世代代的台灣人的心靈,不斷地被學習和重溫,具有永恆的典藏價值。 能做到這一點,是因為《閃耀台灣》使用了最精美的照片原材料,以及最高端的現代數位上色工藝技術。這是徐宗懋圖文館動用了累積20年的原照片收藏

,以及過去5年建立的國際一流數位上色藝術師團隊,兩項優勢所取得的驚人成果。 以《台灣山鄉原民》這一本畫冊為例,本畫冊使用日本學術權威森丑之助先生在百年前所拍攝的經典原住民圖錄照片,一般出版社都使用舊出版品反覆翻拍的圖片,大多都已模糊不清;然而,徐宗懋圖文館卻使用用市價高達50萬台幣的森丑之助的精緻柯羅版原版圖片。如此投資只為了取得最好的印製效果,這也使得《閃耀台灣》中的原住民圖像無論內容和視覺效果,都達到了台灣出版界史上的最高峰。 至於物產和生態方面的圖片,則是使用了《大量台灣寫真大觀》、《亞細亞寫真大觀》和《台灣物產大觀》精美的原版照片,呈現了前所未有的視覺效

果。有關過去台灣人生活和習俗的影像則是民國49年(1960年)薛培德牧師所拍攝的經典照片,每一張都是由原底片沖洗出來,並且進行精美的數位上色,展現了動人的往日情懷。 總之,在技術工藝層面,台灣沒有任何一本出版物像《閃耀台灣》做出如此大的財力,動用如此多的人力,以及付出如此深的心力,只為了留下一套值得代代相傳的台灣之寶。 《閃耀台灣》製作完成於台灣疫情最嚴重的兩年,很多人不能正常上學上班,收入和生活都受到影響。然而,就在此時此刻,我們做出最大的投資,投入最大的心力,完成這一套經典作品,代表台灣在艱困的環境中奮鬥不懈的精神,有如一顆閃亮的鑽石,永遠福星高照。

文/作者徐宗懋 以下是八冊書的主題: 《閃耀台灣一:台灣城市建築1860-1960》 台灣建築的時代演變代表著物質與精神的進展軌跡。本畫冊從清朝時期到日本殖民,一直到光復以後,台灣城市景觀的變化,包括建築的材料、風格、實用性,以及對生活實際的影響。時間橫跨一百年,包括日本時代現代城市的興建,書中有數張珍貴的全景圖,考證了過去城區、官署、街道和民房的位置和稱謂,成為十分珍貴的文獻和美學紀錄。 《閃耀台灣二:台灣鄉村景觀1860-1960》 台灣建築的時代演變代表著物質與精神的進展軌跡。本畫冊介紹鄉村地區建築的特色和景觀,清朝

時期主要是傳統閩南和客家的農舍,富裕人家則住三合院,至於原住民則是傳統的茅草屋或石板屋。日本時期,城市建築出現較大的變化,不過鄉村建築的變化較少,直到光復以後大量的水泥房和磚石房,又呈現新的風貌。 《閃耀台灣三:台灣山鄉原民》 以日本的台灣原住民權威森丑之助的圖像原作為底本,圖像反映的山區景觀與原住民生活狀態,本書主要集中在山區原住民部落的人文風情,包括泰雅族、卑南、布農、排灣等部落,本書著重介紹這些部落在山區的生存方式,包括信仰、生產以及日常生活習俗等,內容豐富,為珍貴文獻和美學資料。 《閃耀台灣四:台灣近水部落》 以日本的台灣原住民權威森丑之助的

圖像原作為底本,透過高端的上色技術賦予新的生命。本畫冊介紹靠近海洋和湖泊的原住民部落,主要集中在阿美族、達悟族和邵族,書中以豐富多彩的照片表現他們和海洋以即湖泊的生活關係,其中達悟族捕獲飛魚的圖像紀錄,更是珍貴的歷史文獻。 《閃耀台灣五:台灣原生物產1860-1960》 1960年代台灣輕工業興起之前,台灣的主要生產農業產品和大宗原料,同時包含部分漁牧事業,即以本身的土地為生產資源、包括稻米、蔗糖、樟腦、水果以及養蠶事業等等,充分反映台灣在工業化之前的生產情況,這也是早期台灣經濟的主體。 《閃耀台灣六:台灣自然生態1860-1960》 本畫冊使用民間

老照片以及薛培德牧師的攝影作品,完整呈現台灣從清代、日本殖民,到光復初期的動植物自然生態,包括主要的動物和植物,以及高山景觀。這是台灣原生物種和大自然的完整呈現。 《閃耀台灣七:台灣往日生活》 1960年,即那個年代的人們習慣稱的民國49年,美籍牧師薛培德先生拍攝的約三千張台灣照片中,忠實地留下了基層台灣百姓的珍貴豐富影像紀錄。1970年代台灣快速工業化之前基層百姓仍然生活於農業社會的形態,包括婚喪禮俗、各種手工行業、飲食習慣,甚至鄰里關係等等。許多現象已經存在百年以上,但在1970年代以後卻逐漸消失了。今天50歲以上的台灣人,可能童年時期在農村地區還經歷了農業社會型態的

尾端。 本畫冊主要集中薛培德牧師作品中有關早期台灣人生活的型態,包括信仰、工作、日常作息等,這些都是老台灣人走過的生命之路,因此,本書不僅是懷舊,也有社會學的紀實價值。 《閃耀台灣八:台灣古早容顏》 美籍牧師薛培德先生拍攝的約三千張的台灣照片中,忠實地留下了基層台灣百姓的珍貴豐富影像紀錄。除了生活型態,還拍下了當時人們的容貌神情、穿著打扮,透過帶著喜怒哀樂情感的容顏,那個年代的生活模式與精神,更生動地被記錄下來。 本畫冊集中表現老台灣人的容顏風貌,包括男女老幼的面容、服飾以及人際互動的狀態,不僅是老台灣生動的生活記憶,也是上一輩人不可抹滅的

容顏。

習近平上台後中澳關係之演進

為了解決即 期 奶粉 捐贈 的問題,作者蘇麒驊 這樣論述:

隨著中國地位迅速地崛起,為進一步在國際上獲取更多的話語權及主導權,習近平開始發展一套複雜且具有系統性之策略,藉由他國開放且自由的社會特徵,及對中國市場高度依賴,操弄其人民、政府、媒體與領導人,以影響它國制定政策方向,並同時弱化對中國的敵意,當今世界許多國家都飽受其害,位於亞太區域內的澳洲更是如此。近年來,雙方在主權、價值觀與國家利益上有著諸多衝突,以致於兩國關係逐漸走向惡化。本文是以新古典現實主義理論作為架構,在梳理雙邊歷史脈絡後,系統性分析兩國在基本概念上之差異,並將習近平與歷任澳洲總理在不同時期的政策進行比對,以彙整中澳關係轉變可能之因素,作為我國未來在國際政治與經濟發展之借鏡。

我們只有10%是人類:認識主宰你健康與快樂的90%微生物

為了解決即 期 奶粉 捐贈 的問題,作者(英)阿蘭娜·科倫 這樣論述:

我們的身體不僅是由肌肉和骨頭構成,還有細菌及真菌。這些微生物會影響我們的體重、免疫系統、精神健康,甚至對伴侶的選擇;它們也是瞭解肥胖症、孤獨症、精神疾病、過敏、自身免疫性疾病及癌症等現代疾病的新方法。 作者以演化生物學為基礎,研究微生物與人類自古以來的共生關係。微生物的基因也是我們基因的一部分,只不過它們演化的速度更快,足以順應人體的需求做出調整。然而人類生活方式的改變卻破壞了體內“微生物生態系統”的平衡,例如抗生素雖然可以救命,但也會殺死對我們有益的微生物;現代人高脂、高糖、低纖維的飲食習慣,讓體內的“肥胖”微生物和“纖瘦”微生物比例失衡,進而引發腸道疾病,增加身體組織發炎的機率;剖宮產和

配方奶粉的盛行,剝奪了新生兒從母親身上接收益菌的機會,甚至提高了感染壞菌的風險。 好消息是,雖然我們不能改變自身的“人類基因”,卻可以培養、改善我們體內的微生物。看完這本書,你會開始愛護住在你體內的微生物——那另外90%的你。 阿蘭娜·科倫,英國帝國理工學院生物學學士及碩士,倫敦大學學院演化生物學博士。阿蘭娜是一位經常旅行的動物學家,也是研究蝙蝠回聲定位的專家,後意外成為熱帶疾病的收集者。她在田野調查的過程中因細菌感染而大病一場,由此引發了她對微生物與宿主之間共生關係的研究興趣,尤其是人類與微生物之間的關係。此外,她寫過一篇關於“辨識危機”的文章,介紹一種無法分辨人臉

的疾病,在學界引起很大反響,同時她也為《星期日泰晤士報》《衛報》《赫芬頓郵報》撰寫專題文章。 序 曲 另外的90% - 001 第 1 章 21世紀文明病 - 021 第 2 章 所有疾病都源於腸道 - 055 第 3 章 精神控制:大腦與感覺也受腸道微生物控制? - 087 第 4 章 自私的微生物:過敏是因為免疫系統太盡責? - 121 第 5 章 細菌大戰:抗生素的濫用 - 157 第 6 章 人如“其”食:微生物吃什麼,你就“變成”什麼 - 191 第 7 章 從第一次呼吸開始:來自母親的微生物 - 219 第 8 章 微生物修復:從益生菌到“糞便移植” - 2

49 終 曲 21世紀的健康 - 285 後 記 100%人類 - 305 致 謝 - 311 參考文獻 - 315 痊癒 2005年夏天的一個夜晚,我從森林中走出來,肩上的棉布袋裡裝了20只蝙蝠,各種各樣的昆蟲撲向我的頭燈。我感到腳踝附近癢癢的,此前我已經將浸泡過驅蟲液的長褲底端塞進防蛭襪中,保險起見,裡面還穿了另一雙襪子。當我動身前往陰暗的雨林,從捕捉器中取出那些蝙蝠時,光是應付林中濕氣、濕透衣服的汗水、泥濘的小徑、對老虎的恐懼及蚊蟲的干擾就已經夠我忙的了,這下可好,還有會讓我發癢的東西穿過了保護我皮膚的衣物布料及化學物質。 22歲那年,我在馬來半島的克勞野生動

物保護區(Krau Wildlife Reserve)度過了改變我一生的三個月。我在大學攻讀生物學學位時開始對蝙蝠深深著迷,當得知有機會成為英國蝙蝠學家的野外調查助理時,便立刻報名申請。只要能見到葉猴、長臂猿和各種各樣的蝙蝠,無論是在吊床上過夜,還是在住滿巨蜥的河流中盥洗,一切挑戰都是值得的。但後來我才發現,熱帶雨林帶來的生存考驗的持續時間,遠超過這段經歷本身。 回到營地後,我在河邊空地掀開襪子查看發癢的地方,發現罪魁禍首不是水蛭,而是蜱蟲,大約有50只,有些鑽進了皮膚,有些在我的腿上緩慢爬行。我把那些在皮膚上爬的蜱蟲撥掉,接著以最快的速度測量並記錄了蝙蝠的科學資料,將蝙蝠放生後,伴隨著漆黑

的夜色和蟬鳴,我鑽進如蠶繭般的吊床,拉上拉鍊,借著頭燈的光線,用一隻小鑷子夾出剩下的蜱蟲。 幾個月後,在我的家鄉倫敦,熱帶感染通過蜱蟲找上門來。我的身體僵硬疼痛、趾骨腫脹,這些奇怪的症狀反復發作,我也成了醫院的常客,做了各種血液檢測,看了許多專科醫生。每當疼痛、疲倦及困惑感毫無預警地襲來,然後又好像什麼都沒發生過似的離去,我的生活都會因此暫時停擺數周甚至數月。當多年後終於被確診時,感染已深植在我體內,我為此接受了一個長度和強度足以治癒一群牛的抗生素療程。最終,我恢復到了原本的健康狀態。 但沒想到的是,故事到這裡還沒結束。我被治癒了,但被治癒的不只是蜱媒感染,或者可以這麼說,如果我只是一塊肉

的話,那我確實痊癒了。抗生素發揮了神奇的功效,我卻開始受苦於新的症狀⸺皮膚破皮、消化系統異常,而且變得容易受到感染。我懷疑抗生素治療不僅消滅了使我生病的細菌,也消滅了那些原本就住在我身體裡的細菌。我覺得自己的身體似乎成了一個不適合微生物居住的地方,而我直到最近才瞭解,自己是多麼需要這些多達100萬億個、把我的身體當作家的友善小生物。 你的全身上下,只有10%是人類。 每10個構成你稱作“身體”的細胞中,就有9個是搭便車的冒充者。你的身體不僅由血肉、肌肉、骨頭、大腦和皮膚構成,還有細菌及真菌。事實上,體內的微生物才是人體主要的組成物。在你的腸道中就寄宿著100萬億個微生物,如同海床上的珊瑚礁

一樣。大約有4000種微生物居住在你1.5米長的結腸皺褶中,使結腸表層多出了一層。在你的一生中,寄宿在你體內的微生物的重量,相當於5只非洲象的重量。它們佈滿了你的皮膚,你指尖上的微生物數量甚至比英國人口還要多。 很噁心吧?高度發展、注重衛生如我們,怎能接受以這樣的形式被微生物“殖民”。然而當我們離開叢林時,能像捨棄毛皮與尾巴一樣遠離微生物嗎?現代醫學有辦法幫助我們遠離微生物,建立一個更乾淨、更健康、更自主的生活模式嗎?自從發現我們的身體是微生物的棲息地後,鑒於它們對我們似乎無害,我們容忍了它們的存在。但對於這些微生物,我們沒有像保護珊瑚礁及熱帶雨林一樣的觀念,更不用說去珍惜它們。 作為一位

元演化生物學家,我接受的訓練是從解剖學和生物行為中尋找演化的優勢及意義。真正有害的生物特徵與生物的交互作用,通常是會被自然選擇淘汰的,不然就是會在生物的演化進程中消失。這讓我開始思考:我們身上的100萬億個微生物,是不會以我們的身體為家卻不做出任何貢獻的。我們的免疫系統會對抗病菌並説明我們從感染中復原,那它又為什麼會容忍病菌侵入並以我們的身體為家?以我自身為例,這些入侵者或好或壞,在我體內進行了長達數月的化學戰爭,我想要知道,消滅原本住在我體內的這些微生物,會引起什麼附帶損害? 事實證明,我在一個適當的時機提出了這個問題。大部分住在人體內的微生物接觸到氧氣就會死亡,因為它們習慣了腸道中的無氧

環境。在人體外培養微生物很困難,用它們做實驗就更加困難了。數十年來,科學界在培養及研究人體內微生物方面的進展相當緩慢,但現在,科技的腳步終於趕上了我們的好奇心。 隨著人類基因組計畫(Human Genome Project,簡稱HGP)的展開,人類的基因密碼被破解,科學家現在能迅速且低成本地為大量DNA測序。即便是我們體內死去的、隨著糞便排出的微生物,也能通過其保留的完整DNA被辨別出來。我們以為體內微生物不重要,但科學界正在揭示一個完全不同的情況。我們的一生都將與這些搭便車的小生物糾纏不清,它們不但使我們的身體機能正常運作,更是維繫人類健康不可或缺的一環。 我的健康問題只是冰山一角。通過

新興科學的證據可知,人體內微生物的破壞不僅會導致腸胃功能紊亂、過敏、自身免疫性疾病、肥胖症等身體健康問題,也會導致焦慮、抑鬱、強迫症、孤獨症等精神健康問題。這樣看來,許多生活中我們早已習以為常的疾病並非由基因缺陷引起,也不是身體背叛了我們,而是因為我們疏於珍惜自己體內另外90%的細胞:微生物。 我不僅想通過研究瞭解抗生素對我體內的微生物群落造成了什麼傷害,還想知道它是如何使我生病,以及我該怎麼做,才能讓微生物數量恢復到我被蜱蟲叮咬前的平衡狀態。為了瞭解更多,我邁出了自我探索的終極一步:DNA測序。但不是測序我的基因,而是為我體內微生物組的基因測序。通過瞭解我體內現有的及應該有的菌種與菌株,或

許就能判斷我的身體受到了多大的損傷,並試著進行彌補。我參加了公眾科學計畫中的“美國腸道計畫”(American Gut Project),該計畫由科羅拉多大學波爾得分校的羅伯·奈特(Rob Knight)教授的實驗室主持,接受來自世界各地民眾捐贈的樣本,並通過人體的微生物序列樣本,瞭解我們體內的菌種及它們對健康的影響。寄出帶有我腸道微生物的糞便樣本後,我終於有機會瞭解這個以我身體為家的生態系統了。 在接受抗生素治療多年後,得知哪怕還有任何一種細菌住在我體內,都會讓我感到欣慰。得知我體內的細菌和其他參加“美國腸道計畫”的捐贈者大致相同,而不是一堆在有毒荒地上苟延殘喘的突變生物,我還是非常開心的

,但不出所料,我的腸道細菌多樣性大幅降低了。與其他捐贈者相比,我體內超過97%的腸道細菌都屬於兩個主要菌群(其他捐贈者的這一數值為90%左右)。也許我服用的抗生素殺死了較弱勢的菌種,只有比較強大的細菌存活下來。讓我好奇的是,損失的這些細菌與我近來的健康問題有關嗎? 然而,就像比較熱帶雨林與橡樹林一樣,借由觀察喬木與灌木的比例或鳥類與哺乳類的比例,只能極有限地瞭解這兩個生態系統的運作方式。同樣地,若在大尺度上比較,是得不到太多關於我體內菌群健康狀況的資訊的,因為這些以我的身體為家的微生物是完全不同的生物分類層級。對於我目前的健康狀況,這些在治療過程中存活下來的或在治療後恢復的細菌的特徵,能夠反

映出什麼資訊?或者更確切地說,那些可能因治療而消失的細菌,對現在的我來說有什麼意義? 當我著手研究“我們”(我和我的微生物)時,我決定將學到的知識付諸實踐。我想瞭解它們的益處,就必須從生活上做出改變,讓我的身體重新變成一個能與微生物和諧共存的樂園。如果我最近一次的症狀是不慎打擾微生物區系帶來的附帶傷害,或許我可以逆轉這個局面,使自己擺脫過敏、皮膚問題,以及幾乎不間斷的感染。我這麼做不只是為了自己,也是為了我將來的孩子,因為會遺傳下去的不僅有我的基因,還有我體內的微生物。我要確保能夠給我的孩子最好的。 我決定重視我的微生物,改變飲食以迎合它們的需求,並計畫在改變生活方式後去做第二次取樣測序,

希望能有機會看到成效。身為宿主,我希望通過努力,改善體內微生物的多樣性、達到種類的平衡。最重要的是,我期望對體內微生物的投入能夠得到回報,幫我打開通往健康及幸福的大門。

兩岸白酒市場行銷策略比較分析

為了解決即 期 奶粉 捐贈 的問題,作者李玉姿 這樣論述:

本研究旨在瞭解中國知名品牌茅台、五糧液面臨中國政策變化及食安問題,如何能穩健成長,擁有龐大市場佔有率。而台灣第一白酒品牌-金門高粱酒進入中國大陸已十二年時間,業績不但沒有成長,反而於2016年呈現虧損狀態。 本研究通過對茅台、五糧液、金門高粱酒三大品牌的行銷組合進行分析,明確得知,茅台、五糧液之所以業績能穩定發展,乃是順應時勢,主動採取降價措施暨推出中端價格品項來保有市場的佔有率,並於宏觀環境逐漸好轉時,才恢復原本之市場價格策略。 金門高粱酒系屬台灣地區事業單位,高層核心主管皆隨政黨輪替而更換,以致政策無延續性,同時在行銷策略上靈活度較為不足,故無法順應市場局勢,立即做出反應等,

皆是導致業績逐年下滑之原因。