台北國際會議中心附近美食的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦盧世祥寫的 我們台灣人:台灣國民性探討 和簡永彬,高志尊,林壽鎰,徐佑驊,吳奇浩,王惠君,彭威翔,蘇碩斌,林月先,高傳棋,凌宗魁,鍾淑敏,徐明瀚,陳家豪的 圖說台灣史套書:用影像和文字記錄台灣的過去與現在(共五冊,隨書附贈「日治時期寫真館明信片」一組七張)都 可以從中找到所需的評價。

另外網站台北國際會議中心(TICC) 演唱會場地解說 - u5mr也說明:台北國際會議中心 (TICC) 演唱會場地解說#u5mr. ... 台北國際會議中心顧名思義呢就是一個會議的空間,裡面有很多會議室可以租借,而演唱 ... 餐廳/美食.

這兩本書分別來自允晨文化 和左岸文化所出版 。

東海大學 景觀學系 鄒君瑋所指導 劉純佑的 從遊憩動機分群探討環境屬性與場所依附之關 係:以台中文學館為例 (2019),提出台北國際會議中心附近美食關鍵因素是什麼,來自於台中文學館、遊憩動機、文化襲產、歷史建築、場所依附、環境屬 性。

而第二篇論文國立虎尾科技大學 休閒遊憩系碩士在職專班 郭漢鍠所指導 蔡吉祥的 布袋漁港與休憩活動之關聯 (2017),提出因為有 觀光漁港、社區營造、社區信仰、社區產業、休閒活動的重點而找出了 台北國際會議中心附近美食的解答。

最後網站台北喜來登大飯店SHERATON GRAND TAIPEI HOTEL則補充:矗立於政商交通核心的台北喜來登,擁有688間全新設計的舒適客房與主題套房,以及中、義、日、泰、西式異國美饌餐廳,引領賓客品味極致饗宿之旅。

我們台灣人:台灣國民性探討

為了解決台北國際會議中心附近美食 的問題,作者盧世祥 這樣論述:

精彩廣博,發人深省 本書是以「台灣人是誰?哪裡來?哪裡去?」為主軸的系統性論述,也是近代史上首次嘗試系統攻研台灣人性格的奇書。 作者盧世祥說:《多桑的世代》、《台灣的恩人群像錄》加上這本《我們台灣人─台灣國民性探討》,都是個人探索「我是誰」、「我從何而來」的寫作,構成我的「台灣人三部曲」,也是一個台灣新聞記者的懺悔錄。 名人推薦 彭明敏.莊萬壽 鄭重推薦 本書是台灣人有系統攻研台灣人的性格,在近代史上首次嘗試。作者盧世祥一生專業於媒體數十年,普通人見不到的社會的黑與白、清與濁、善與惡、死與生,要寫作此主題,絕不做二人選。。或謂此是彼是,或謂彼非此是,這種爭辯,象

徵著台灣人性格的複雜性,真理愈辯愈明。一國國民性格的形成,受歷史和現在因素的影響,無數因數互動制衡,一言以蔽之,共同命運的意識也。今後要寫此主題者必先從看此書開始,且代代台灣人也非看不可。——彭明敏 台灣人是誰?《我們台灣人》開宗明義「台灣國民的組成」,是國民,不是人民,或公民。這也是全書的立場,我們台灣人,就是我們台灣國人。本書是以「台灣人是誰 ?哪裡來?哪裡去?」為主軸的系統性論述。先析解台灣人組成性格之後,進而探析台灣人在台灣社會各個面向的表象和內涵,文字流利淺白,申論邏輯通暢,而又句句有本,明標附注,引用資料眾多,意外有極專業的漢學、人類學……著作,還有不少柔性嘲諷文學的作品,頗

引人入勝,這是一部大眾化又兼學術性的台灣人文化批判的傑作。——莊萬壽 本書旨在探討台灣國民性,以台灣國民為主人翁。現實上,台灣國民組成多元,各族群來到美麗之島時間有先後,所佔人口比率有高低,但都是組成台灣國民或「我們台灣人」的重要元素,台灣是他們安身立命的所在。千百年來,各族群有各自的文化與性格,為適應福爾摩沙新環境而演變,加上與其他族群交流互動,也受東西洋文化影響,融合變化發展而成台灣文化與國民性。《多桑的世代》、《台灣的恩人群像錄》加上這本《我們台灣人—台灣國民性探討》,都是個人探索「我是誰」、「我從何而來」的寫作,構成我的「台灣人三部曲」,也是一個台灣新聞記者的懺悔錄。——盧世祥

從遊憩動機分群探討環境屬性與場所依附之關 係:以台中文學館為例

為了解決台北國際會議中心附近美食 的問題,作者劉純佑 這樣論述:

台中文學館原為日治時期警察宿舍,在2009 年公告為市定歷史建築,2016年全園區開放,至本研究著手時已屆滿三年,這樣的歷史空間從原本被人遺棄的狀態,變成一個開放的空間,除了恢復過往建築的風格,也規劃了一處景觀公園,以文學為展示主題,藏身在第五市場旁,低調的設計並不是特別地顯眼,卻也成為台中市熱門景點之一。這樣日式風格的場所,對附近的居民再熟悉不過,對年輕人而言,則具有特殊的氛圍,了解這樣的場所吸引著什麼樣的遊客,有助於市場行銷及活動規劃,而遊客的場所依附感,對文化資產的保存及經營有正向的幫助,本研究以問卷調查的方式,試圖以遊憩動機將遊客進行分群,並探討不同分眾的場所依附感與環境屬性的關係。

問卷調查於2019 年10 月間實施,抽樣對象為現地遊客,採用便利抽樣法,取得354 份有效問卷研究結果顯示,依遊憩動機因素將受訪者分群,共分為三個集群,集群一在自我實現及美食社交的動機較高,而身心健康則偏低,因此將集群一命名為「享受旅遊群」,集群二在身心健康的動機因素比重最高,較不重視美食社交,命名為「健康樂活群」,集群三在景觀欣賞的動機因素最低,身心健康與美食社交的動機也不強,命名為「隨意漫步群」集群三場所依附感較低,也驗證遊憩動機分群在場所依附及環境屬性上有顯著差異,且環境屬性與場所依附有顯著相關。並以使用者動機的角度,針對台中文學館提出規劃設計、行銷與經營管理層面提出建議,亦供後續相關

文化襲產研究參考。

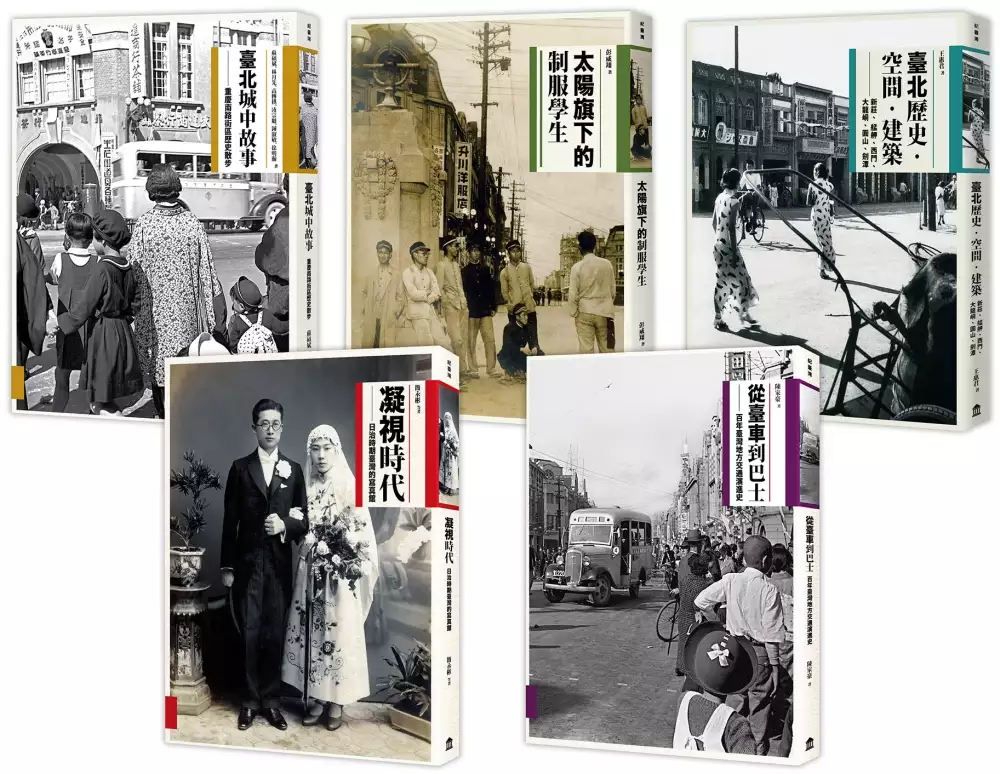

圖說台灣史套書:用影像和文字記錄台灣的過去與現在(共五冊,隨書附贈「日治時期寫真館明信片」一組七張)

為了解決台北國際會議中心附近美食 的問題,作者簡永彬,高志尊,林壽鎰,徐佑驊,吳奇浩,王惠君,彭威翔,蘇碩斌,林月先,高傳棋,凌宗魁,鍾淑敏,徐明瀚,陳家豪 這樣論述:

圖說台灣史, 用影像和文字記錄台灣的過去與現在 ※隨書附贈「日治時期寫真館明信片」一組七張※ 套書共五冊。 ★《凝視時代:日治時期臺灣的寫真館》 乘著寫真館的時光機遨遊臺灣, 從寫真了解臺灣,重建昔日生活場景與共同記憶。 ◆在日治時期的臺灣,由於攝影技術和文化的普及,寫真館(照像館)如雨後春筍般大量湧現,攝影不僅開啟民風在民間蔚為風潮,官方也委託民間發行寫真帖與繪葉書,記錄臺灣並彰顯臺灣總督府的豐功偉業。 ◆臺灣攝影第一個繁花盛開的時期,逾300張珍貴的照片讓我們看見日治時期大眾生活的樣貌。 西方攝影術發明至今已180年。很多人可能不知道,在日治時

期臺灣有一群攝影師,這些人可不是拿著大砲拍小模的外拍部隊,他們是受過專業攝影訓練,埋頭研究技法的家裡蹲。「三原色碳膜轉染印畫法」、「漆金祕法」是他們與日人寫真館分庭抗禮的不傳之祕。這些攝影專家平時喜歡在寫真館內玩自拍,也喜歡拍攝扮裝的女人。他們是臺灣攝影技術的源頭,將生命的熱情與精力注入鏡頭中,刻印出當時人們的生活景致。 這是臺灣攝影第一個繁花盛開的時期,豐富而珍貴的照片讓我們看見日治時期大眾生活的樣貌,再度凝視那個人才輩出、創意無窮的年代。《凝視時代:日治時期臺灣的寫真館》改編自2010年《凝望的時代》展覽專書,重新編輯並增補數篇從臺灣史角度書寫之專文,以及作者新近的採集和研究,如業餘

攝影家李火增、謝金俊等,以臻至完整。 本書從臺灣攝影的源流和先行者開始追溯,繼而敘述日治時期攝影術和寫真館的蓬勃發展、寫真館的特色與庶民記憶,並詳述臺灣總督府如何藉由發行寫真帖與繪葉書,記錄臺灣並彰顯臺灣總督府的豐功偉業。本書也從技法、材質、觀念等面向探討寫真師的創作,將寫真師與攝影名家並列,更從風格的角度賦予寫真館攝影的獨特定位。這本少見綜觀臺灣寫真歷史圖文並茂的著作,堪稱臺灣攝影史詩鉅著。 ★《臺北歷史.空間.建築:新莊、艋舺、西門、大龍峒、圓山、劍潭》 四百年前大臺北地區人煙稀少,觸目所及多為荒煙蔓草的景象。臺北如何發展到今日繁榮的盛況?本書透過歷史文獻、照片、建築圖、

地圖和實地訪查,構築起臺北的發展脈絡。 十八世紀的臺北不似今日,當年天龍國沒有龍,只有羅漢腳。漢人隨著航運移居至此,開闢土地,興建寺廟、形成街市。從清代的開拓、日本的建設到戰後的發展,留下許多精彩故事與經典建築。 本書作者透過歷史文獻、檔案資料、舊照片、建築圖和地圖或石碑等遺物,加上實際走訪調查,從實際留存下來或留存於影像中的建築和街景,及曾經生活在其中的人的故事,以清代、日治時期到戰後的時間軸,串起臺北都市空間變遷的過程。從新莊、萬華和相鄰的西門町地區,到北邊的大龍峒、圓山和劍潭,作者將臺北分成四個地區,從重要建築的興建、時代的背景和市街的發展,來看各地區空間發展的故事。

新莊最初因稻米生產和外銷而興起為市街,在日治時期市區規劃後街屋新建立面牌樓,從留存的構造和裝飾可以想像曾經有過的繁華。萬華的名稱來自舊名艋舺,這裡曾經是原住民駕著小舟往來淡水河邊的港口。由於大陸移民及兩岸貿易往來,萬華繼新莊之後發展成熱鬧的市街。清代興建寺廟和市街,經過日治時期的規劃,紅磚街屋櫛比鱗次,擁有全臺灣學生人數最多的小學。其中「剝皮寮歷史街區」仍保存清代街道的樣貌。 西門町原來是窪地,日治時期開始興建街屋,日本商人在此經營各種商店,提供來臺日人生活所需,開啟了西門町的商業發展。窪地填高後形成新市區,西門町日益熱鬧,轉型為時尚區。大龍峒、圓山和基隆河對岸的劍潭地區山明水秀,從清代

以來就是關係密切、共同發展的地區。清代時同安人在此定居,興建四十四坎街屋和保安宮,日治之初日本人設立圓山公園及對面的臺灣神社,後來民間也興建孔廟,在今天成為花博公園和圓山大飯店等重要地標。 從建築的興建過程及其建築特色,可以知道這四個地區因開發時間和所在地理環境而有不同的地區特性。本書構築臺北歷史、建築與空間的發展脈絡,細說臺北從清代的開拓、日本人的西化與和風建設、戰後的發展、家族崛起的故事、產業轉換與公共政策的發展過程,帶領讀者跨越時間與空間的阻隔,見證這段地虎變天龍的歷程。 ★《太陽旗下的制服學生》 制服從何時開始?有什麼意涵? 制服如何成為時代變遷的重要符號?

本書揭開「制服帝國」的身世之謎。 制服是許多人成長的共同記憶,也是最令人難忘的身分印記。臺灣人從什麼時候開始穿著制服?卡其制服從何時開始流行,讓臺灣在戰後戒嚴時期成為卡其制服帝國?回溯日治時期,臺灣人在日本的統治下,逐步換穿各式標準服裝。 在日治初期二十年間,臺灣各級學校的制服百花齊放,日籍學生著和服,臺籍學生穿長衫,原住民穿「番服」,呈現多元雜糅的面貌。一九二○年代以後殖民政府強化控制力,洋式制服與當時流行的洋服同步,逐漸成為官方認可和推廣的學生制服。一九三七年中日戰爭爆發後,制服也因應戰爭的需求與氛圍,而有「國防色」(卡其色)和「迷彩裝」式的學生制服。 透過本書的描繪,制

服具體而微地成為我們可以辨識時代變遷的重要符號。作者也觀察到,日治時期學生制服的變化,與日本的殖民政策、教育制度、民間社會的服裝有著密不可分的關係。而制服的配件、學校對制服的服儀檢查、當時制服的價格、購買力,以及各個角色對於制服的觀感,也是本書關心的面向。想看看母校在日治時期的制服是什麼樣子?一百年前臺灣學校的制服款式,都將在本書中呈現。 ★《臺北城中故事:重慶南路街區歷史散步》 這裡是清代的「府前街」、日治時期總督府前的「本町通」; 1949年中華民國政府遷臺後,總督府成為總統府。 重慶南路見證了近代臺灣的權力交替與政經流轉,也帶動了附近區域的發展; 重慶南路是政經樞

紐之路,也是充滿故事的道路。 臺北城中故事發生的舞台大抵在清代臺北城的範圍,涵括今天的館前路、重慶南路、衡陽路、中華路、博愛路,日治時期的表町、本町、榮町、大和町、京町一帶街區。這些街區在日治時期市區改正後,逐漸展現出現代化城市的面貌。這一帶商業活動蓬勃鼎盛,茶葉、圖書、銀行、藥品、攝影器材、百貨等百業聚集一應俱全,好不熱鬧。在城中故事裡,文史專家高傳棋、凌宗魁、鍾淑敏、蘇碩斌、林月先、徐明瀚引領讀者進入城中各個階段由生至衰、由沉潛再次轉型的軌跡。 城中重要的道路──重慶南路,是交通輻輳之地,緊鄰總統府、西門町、臺北火車站,與西門町、中華商場,形成一大商圈。這條路在清朝的舊名為「府

前街」、「文武街」,在日治時期稱為「本町通り」,到了1947年重新命名為「重慶南路」。雖然只有短短三公里,卻曾經是政經文化的樞紐,連結起城中的繁榮,在1970-80年代達到顛峰。 在日治時期,因應都市計畫需求而形塑了現代風景,經過兩次市區改築,建築街景大致已形塑。1910年代市區改築時興建了臺北消防組、攝津館、臺灣書籍株式會社,在1920年代後期則設立了辰馬商會、日本生命保險株式會社臺北支店、三十四銀行臺北支店、新高旅館、西尾商店、辻利茶鋪、新高堂書店、臺灣銀行、總督府、臺北高等法院、民政長官官舍、臺北州立第一高等女學校等。在近二十年的拓展過程中,重慶南路的建築街景與地標於焉成形。

在1980年代以前,重慶南路書店林立,聲勢壯大,文字與思想在此匯聚交流,成為全世界華文圖書出版最重要的一條街。而書店街的歷史啟動器,就是來自日治時期的「新高堂」,1898年起創辦人村崎長昶從小型文具商發展為書店龍頭,於是新高堂書店、西尾商店、新起町一帶的東陽堂和鹿子島等,及榮町的文明堂、杉田等書店在一百年前形成書店街,並進行空間大改造。除了本町通和榮町通的日文書店外,大稻埕太平町也曾經發展出另一條書店街,如蔣渭水的文化書局、連雅堂的雅堂書局、謝雪紅的國際書局,儘管曇花一現,卻都是日治時期新文化傳播的重要據點。 戰後,隨國民政府撤退來臺的老字號商務印書館、中華書局、世界書局、正中書局,以

及經銷教科書的臺灣書店、戰後第一間本土創辦的東方出版社、迄今仍具規模的三民書局、被譽為那個年代最好的文星書店……,都匯聚在重慶南路這塊沃土上。書街上各種知識與各式風景相互混雜。這些書店各有專擅,成為各個世代重要思想養分的汲取地。在白色恐怖時期,重慶南路書報攤是禁書的流通點,滋養並啟迪了黨外政治與思想。從臺灣書店、東方出版社,到中華書局、商務印書館、三民書局等編修辭典起家的書店,再轉到武昌街明星咖啡館的文化社群,街道騎樓上周夢蝶書攤子、禁書書攤和文星書店,蔚為一片生態盎然的書森林,作家季季因此寫下:「文星和明星,印刻了我來臺北後最早的寫作記憶。成為我日後不斷想要重返的生命場域。」還有西西:「經過

周夢蝶的書攤子的時候,我們停下來看看有沒有甚麼書店裡不可能再找到的詩集。譬如:一些很舊的詩集,流速緩慢、流域不廣的詩集,靜默的詩集,等等。」曾幾何時,這片茂盛的書森林逐年凋落成零星的枝葉,令人不勝唏噓。 位於重慶南路與衡陽路口的星巴克,在日治時期曾經是「茶苦來山人」三好德三郎的辻利茶舖。三好德三郎在此販售老家的宇治綠茶和臺灣的烏龍茶,透過參與一場場茶葉共進會、博覽會,投入大量的行銷廣告,讓臺灣烏龍揚名國際。這位居臺四十年、埋骨台灣的日本名流也積極參與公益與政治活動,穿梭於官民之間調和鼎鼐,讓人們看到這位有「民間總督」之稱的三好德三郎精彩鮮活的人生。 走到中華路,戰後隨國民黨政府撤退

來臺的軍民在1950-60年代於中華路鐵道旁搭起棚屋聚落,進行商業活動。棚屋拆除後,1960-80年代在新建的八棟「忠孝仁愛信義和平」中華商場聚集成繁華的景象,各式商品、各路人馬在此川流不息,形成中華路和中華路兩側地景與庶民生活變遷史。在中華商場裡的家鄉味餐館、學生制服訂製店、電子零件行、唱片行等商店,帶領人們神遊那段經濟起飛的年代,令人玩味。 本書時序涵蓋清領、日治至今,每頁故事既個別又半透明地相互疊合,其中的街廓紋理、城市歷史、建築、人物、產業都交互滲透在每個時代的切片裡。雖然現在重慶南路上旅館、藥妝店、餐廳取代了昔日的人文景觀,但過往仍一直留存在人們的記憶中,成為一幕幕生動的場

景。昔日勝景不再,逝去的城區地景與記憶也無法逆轉,所幸我們仍可透過書籍的出版,重新捕捉重慶南路街區的歷史細節,比過去更了解過去。 ★《從臺車到巴士:百年臺灣地方交通演進史》 人力轎子、兩輪牛車、四輪汽車、多組路輪火車、輕軌電車、高速鐵路…… 一百年來臺灣地方交通的演變就是一場革命! 可否想像,在一百多年前的清末,牛車與轎子曾經是臺灣這塊島嶼最主要的人貨運輸工具?一百年多來,臺灣的地方交通一日千里,從有限的人力、四腳獸力、蒸氣力到無汙染的電力,陸上交通的演變就是一場革命。人力轎子、兩輪牛車、四輪汽車、多組路輪火車、輕軌電車、高速鐵路……,不論是劉銘傳從中國引進蒸汽火車、日治

時期縱橫臺灣南北的縱貫鐵路,或是今日風馳電掣的高速鐵路,都在在改變了臺灣的地景,也牽動了臺灣人的交通習慣,而交通形式的改變更深深影響了臺灣社會的發展。 從人類交通文明史來看,可分為傳統型個人交通工具、半近代大眾交通工具、現代型大眾交通工具,有的幾乎在同一時間登場。 轎子是清代臺灣最主要的客運業,而牛車是最具代表性的貨運業。臺灣的轎子是漢人入臺時引進的,為了配合臺灣的地形地物而顯現出「輕巧簡易」的一面。牛車在臺灣又稱「板輪車」,據說在中國沒有臺灣牛車這種交通工具,盛傳是在荷蘭時代從東南亞引進臺灣。臺灣牛車的形制是兩輪,由三片木板拼成,相當於一個成人的高度。由於清代臺灣路況不佳

,遇雨即泥濘不堪,如果不到這個高度,車輛勢必會被卡住。另外,臺灣西部平原河川、溪流眾多,當水位較低時,牛車可運用此一高度的優勢,直接渡河。 清末以後,臺灣引進了人力車、臺車等「半近代大眾交通工具」。人力車的發源地是日本,這項交通工具出現在明治維新時期,同樣與日本的近代化有關,但卻是典型的「和製新事物」,用來滿足日益增加的市鎮或都市人口移動的需求。就在1888年,劉銘傳從中國引進人力車到臺灣。 由世界各主要先進國家的經驗來看,都市化的出現和都市人口的暴增,成為大眾交通工具出現需求的重要背景。第一代大眾交通工具大多為馬車、馬車鐵道等非機械動力者,第二代大眾交通工具則普遍以第一代為基礎改

良而來,改良的重點是導入機械動力。以歐美而言,主要是從馬車鐵道轉型為蒸汽鐵道、電氣化鐵道與市區電車;以日本而言,則是馬車鐵道與人車鐵道,轉型為蒸汽鐵道、電氣化鐵道與市區電車。 十九世紀時,歐美各大城市盛行馬車鐵道,但臺灣未曾出現馬車鐵道,卻大量鋪設了馬車鐵道的孿生物――人力輕便鐵道。所謂人力輕便鐵道,是由人推行固定在軌道上運行的車輛,就像礦場的礦車。十九世紀末,日本的大眾運輸廣泛運用人力輕便鐵道,之後再引入殖民地──韓國與臺灣,其中以臺灣使用密度最高、存在時間最久,從而誕生了交通運輸業的百年企業。 「現代型大眾交通工具」是指進入機械動力領域後的交通工具,如鐵道、巴士、電車等。臺灣鐵

道濫觴於清代劉銘傳的鐵道建設,但這段鐵道無法達成貫通全島的初衷,僅完成基隆到新竹的「區間」,因此成為臺灣最初的「現代型地方交通工具」。到了日治時期,日本殖民者在劉銘傳建設的基礎上繼續完成縱貫鐵道及其支線淡水線,再將臺北市區切割成三大部分。而臺灣總督府鐵道部努力地想完成市區鐵道高架化的工程,但因無法籌得足夠的經費,最終先完成了樺山貨車站,另外也興建了製糖鐵道,並鼓勵臺北鐵道株式會社、彰南鐵道株式會社和臺中輕鐵株式會社等民間鐵道公司的成立。 地方交通,特別是都市交通,需要班次密集、機動力高的交通工具,於是人類開發出將機械動力裝設於車廂內部的軌道型交通工具,而市區電車可說是專門為了都市交通所產

生的產物。在臺北捷運出現以前,臺灣幾乎未出現過都市軌道交通系統。不過,早在二十世紀初期,臺灣社會已經開始思考建構軌道系統,以滿足快速成長的都市交通需求,後來演變為一波又一波市區電車鋪設的風潮;此一風潮並未因臺北捷運的興建而結束,反而在近期的「前瞻基礎建設計畫」以及各主要都市的「輕軌」建設獲得延續,橫跨百年。 臺灣汽車運輸的基礎擘劃於日治時期。不過,戰前日本帝國的陸運政策是以鐵道為主,汽車運輸附屬於鐵道部門之下,這樣的情況在中華民國政府接收臺灣之後,徹底獲得翻轉。戰後臺灣在地方道路系統,相較於二戰以前,最重要的突破是「快速公路」的興建。經過大約一百年的時間,臺灣交通建設飛速發展,各級公路交

織出完備道路系統、環島鐵道網、時速超過三百公里的高鐵、六大都會區大眾軌道系統或鐵道地下化、前瞻基礎軌道建設、市區環狀鐵道等議題,都受到熱烈的討論。 臺灣下一個百年的交通將會是什麼樣貌?本書細說一百年來臺灣地方交通的演變歷史,交通工具的日新月異和萬千風貌,在本書中再現風華、展露無遺。 名人推薦 《凝視時代》 林祟熙(國立臺灣歷史博物館館長) 林志明(國立臺灣美術館館長) 許雪姬(中央研究院臺灣史研究所所長) 焦糖/陳嘉行(知性藝人) 蔡錦堂(國立臺灣師範大學臺灣史研究所退休教授) 鄭麗玲(國立臺北科技大學文化事業發展系教授) 蔣伯欣(國立臺南藝術大學臺灣

藝術檔案中心主任) 《臺北歷史.空間.建築》 李乾朗(國立臺灣藝術大學古蹟藝術修護學系客座教授) 邱博舜(國立臺北藝術大學建築與文化資產研究所副教授) 洪致文(國立臺灣師範大學地理學系教授) 郭英釗(九典建築師事務所主持建築師) 黃俊銘(中原大學建築學系副教授) 劉淑音(國立臺灣藝術大學古蹟藝術修護學系退休教授) 戴寶村(國立政治大學臺灣史研究所退休教授) 《太陽旗下的制服學生》 呂紹理(國立臺灣大學歷史系教授) 許雪姬(中央研究院臺灣史研究所所長) 許佩賢(國立臺灣師範大學臺灣史研究所教授) 蔡錦堂(國立臺灣師範大學臺灣史研究所退休教授

) 劉揚銘(制服文化研究者、作家) 《臺北城中故事》 王惠君(國立臺灣科技大學建築所教授) 文自秀(有度出版社社長、藏書家) 石芳瑜(作家) 邱翊(台北城市散步執行長) 陳建守(「說書 Speaking of Books」創辦人) 《從臺車到巴士》 李為楨(國立政治大學臺灣史研究所副教授兼所長) 洪致文(國立臺灣師範大學地理學系教授、國家鐵道博物館籌備處主任) 黃紹恆(國立交通大學客家文化學院教授兼院長) 蔡龍保(國立臺北大學歷史學系教授兼教務長) 薛化元(國立政治大學臺灣史研究所教授兼文學院院長、財團法人二二八事件基金會董事長)

(依姓氏筆畫排列) 各界推薦 《凝視時代》 「由寫真了解臺灣──以文字描述加上想像,遠不如具體的圖像呈現容易明白,因此照片一直是了解過去最重要的利器。十九世紀末歐洲攝影師、殖民者、本土寫真師照片已成為臺灣學者研究早期臺灣攝影史的對象,其中最出色的是中生代的簡永彬先生。我讀過他所編的《凝望的時代》,印象深刻。本次出版的書不僅照片驚艷,還有層次地敍述日治臺灣攝影史的源流、寫真師及其祕技,也特別處理到寫真師、殖民者以凝視的眼光所拍成的照片,最後附有攝影年表,是一本實用、研究兼具的好書。簡先生用照片寫歷史,而我過往只用照片來映證日記的敍述真實,相差不可以道里計。敬佩之餘謹為之序。」──許雪

姬,中央研究院臺灣史研究所所長 「2010年出版的展覽專書《凝望的時代》是當時少見綜觀全局的臺灣寫真歷史,尤其聚焦日治時期營業寫真館及業餘寫真家的歷史與作品。此後日治時期臺灣寫真家的作品越來越受注目,簡永彬先生更持續深耕,全方位地進行寫真家作品的收集、整理、保存,多次策劃展覽,讓許多攝影前輩的作品廣為人知。2019年本書終於重新編輯和增補出版,其中添增近年簡永彬先生田野收集的資料,可說是2019年臺灣攝影史詩級鉅著,讓大家再度凝視那個臺灣寫真人才輩出,創意無窮的年代。」──鄭麗玲,國立臺北科技大學文化事業發展系教授 「《凝視時代:日治時期臺灣的寫真館》是近年臺灣攝影史所見極重要的突

破。此書原是作者簡永彬老師蒐集累積的大量攝影檔案所做的策展,現在加入數篇專文並改寫為專書,堪稱一部豐富的臺灣攝影小史。他將過去較少被重視的寫真館師傅,與攝影史上的名家並列,納入了攝影的美學殿堂,更從風格的角度,賦予早期寫真館攝影一藝術史的獨特定位。從中不僅可看到每個寫真館的紀實特色與庶民記憶,更從技法、材質、觀念等面向,開拓了寫真館攝影師作為創作者的可能性。《凝視時代》不僅融合了史料彙編、議題考掘,也帶我們見證了攝影檔案的力量。」──蔣伯欣,國立臺南藝術大學臺灣藝術檔案中心主任 《臺北歷史.空間.建築》 「城市是充滿故事的立體書,走在古街上,就是翻閱每一頁精彩的內容。王惠君教授是

最佳導讀的人,她親自調查研究,獲得珍貴資料,我非常樂意推薦這本書給讀者們。」──李乾朗(國立臺灣藝術大學古蹟藝術修護學系客座教授) 《從臺車到巴士》 「本書作者陳家豪博士為近年臺灣學術界栽培、熟悉並有足夠能力運用中英日史料的少數新起之秀,尤其對於臺灣現存眾多日文研究資源,陳博士優越的判讀與運用能力,使得本書內容極為豐富與扎實。此書的完成及出版,除意味臺灣史研究已然進入世代傳承的階段,亦明確標示出新的臺灣經濟史研究不能再以政權交替作機械性的時期區分,必須依研究課題論述之所需,進行跨越政權交替的貫時性研究。儘管此研究取徑具有相當程度的挑戰性與難度,但是卻更能貼近史實,進行更立體及深度

的論述,本書在這方面的展現值得肯定。另外,近年臺灣史在研究方法上,跨領域的整合亦成為研究主流之一,陳博士這本書結合歷史學及經濟學(包括會計學、管理學)的觀點及理論,將爬梳自浩瀚如海的史料、資料群的各種紀錄與史實,以平易好讀的文字,理路清晰地鋪陳論說,應可說是近年臺灣史著作在這方面的佳作,值得稱許與推薦。」──黃紹恆(國立交通大學客家文化學院教授兼院長) 「本書作者在博士班階段以來的豐富國際經驗洗禮,使其研究總是能立足臺灣、放眼東亞,一再突破既有研究框架,提供給臺灣史學界新的視野與觀點。因此,這本書的書寫風格,雖然完全與作者過去學術發表完全不同,沒有一大堆學理分析、文獻批判與統計圖表,

讀者仍然可以透過平易近人的筆觸,了解到作者長年投入相關領域的深厚底蘊。」──薛化元(國立政治大學臺灣史研究所教授兼文學院院長、財團法人二二八事件基金會董事長) 「作者在書中展現其對史料的熟稔,柔軟地帶入一般人覺得艱澀的一手資料,置入在海內外蒐羅的珍貴圖片或該時代的新聞、雜誌,使讀者能貼近並感受時代氛圍;作者必然與龍風鳳舞的檔案文書字體以及龐大統計數字,鏖戰過許多夜晚。作者刻意安排的清楚小方塊內容與表格,則讓讀者能輕易地掌握重點,細細品味。舉例來說,這本書經常提到不同時代的交通政策論爭,讓讀者知道臺灣交通發展過程,除了真正獲致實現的建設之外,其實還有不少其他選項遭到割愛,這時候作者會透

過簡單的圖表,讓人很快掌握到不同方案的差異性,再搭配小方塊訴說當下時空背景。」──蔡龍保(國立臺北大學歷史學系教授兼教務長) 「這本書主要內容圍繞在日本時代,並且往清代以及戰後延伸。如同書名,本書的主角是臺灣地方交通工具,但作者並非單調地將不同交通工具獨立開來討論,而是從人類交通文明史的宏觀視野,對於其源起進行考察,因此讀者不僅會透過本書發現到許多過去鮮為人知的歷史篇章,還得以有脈絡地認識到不同交通工具的地位以及屬性,以及從傳統到現代的演進歷程。而更特別的是,作者在這本書的許多段落,還特別將臺灣與周邊地區進行比較,不僅再次展現本書宏觀視野之處,亦會讓人在閱讀之餘,感到更加津津有味。」

──洪致文(國立臺灣師範大學地理學系教授、國家鐵道博物館籌備處主任)

布袋漁港與休憩活動之關聯

為了解決台北國際會議中心附近美食 的問題,作者蔡吉祥 這樣論述:

目前國人職場生活緊張壓力大,工作之餘,前往海濱放鬆心情,從事休閒活動是調劑身心的一種方式。民國105年政府訂定一例一休制度,使得除了公教人員,勞工團體也有較多空閒時間,參與休憩活動。布袋漁港由於漁業資源日益枯竭,漁獲量逐年減少,出生率低,年輕人出外就業等因素,在漁港功能上便朝向海上觀光、海鮮美食發展。在鎮內社區中建造高跟鞋教堂、好美社區3D彩繪。推動社區信仰文化如過溝燈火節、新塭衝水路等活動。推動社區產業如養蝦、養漁,菜脯加工及社區文化產業如洲南鹽場。由於積極發展休憩事業,面臨諸多問題需要解決。本研究主要蒐集觀光漁港、社區營造、社區信仰、社區產業及休閒活動等領域之相關文獻。並研擬訪談問題邀請

社區產業業者、營建署公務員、曾任社區發展協會總幹事、宮廟董事、鎮公所人員、及社區居民等為本研究之訪談對象。依據訪談資料分析所得結論及建議如下:1.由於漁港多元化,岸上設施增加,大幅提升休閒功能。在交通方面,政府當局已著手規劃開闢另一條對外聯絡道路,預期將改善假日交通雍塞的狀況。在環境衛生方面,宣導業者及遊客須注重環境整潔維護,成效良好。2.在好美寮自然保護區方面,建議政府在沙灘處規劃設立海水浴場,增加社區休閒設施,交通方面建議與布袋漁港及北門遊客中心共同成立假日專車運輸系統。3.在信仰方面,除了宗教活動,宗廟可結合社區的文化與產業規劃整系列的活動,以促進廟會活動發展使其成為文化觀光。4.在社區

產業方面,針對養殖經濟效益較高的青蚵養殖、養蝦等事業宣導年輕人返鄉工作。建議菜脯加工業者在自家工廠開設門市以創造自身品牌,亦可在漁貨市場附近尋覓地點與觀光漁港漁貨市場結合成行銷網絡,推廣社區產業。

想知道台北國際會議中心附近美食更多一定要看下面主題

台北國際會議中心附近美食的網路口碑排行榜

-

#1.環境白皮書99年 - 第 174 頁 - Google 圖書結果

參加國際旅展及會議組團參加 22 場大型國際旅展及觀光推廣活動、 4 場國際會議展 ... 2009 年台灣美食展」於 98 年 8 月 20 日至 23 日假台北世貿 9 中心展覽館 1 館 ... 於 books.google.com.tw -

#2.盤點2023年來台韓團!BLACKPINK開唱「黃牛炒到40萬」 2男 ...

人氣韓團HIGHLIGHT宣布即將於2023年2月4日晚間6時,於TICC台北國際會議中心舉辦「2023 HIGHLIGHT FANCON [HIGHTLIGHT FIELD DAY] IN TAIPEI」演唱會, ... 於 tw.news.yahoo.com -

#3.台北國際會議中心(TICC) 演唱會場地解說 - u5mr

台北國際會議中心 (TICC) 演唱會場地解說#u5mr. ... 台北國際會議中心顧名思義呢就是一個會議的空間,裡面有很多會議室可以租借,而演唱 ... 餐廳/美食. 於 www.u5mr.com -

#4.台北喜來登大飯店SHERATON GRAND TAIPEI HOTEL

矗立於政商交通核心的台北喜來登,擁有688間全新設計的舒適客房與主題套房,以及中、義、日、泰、西式異國美饌餐廳,引領賓客品味極致饗宿之旅。 於 www.sheratongrandtaipei.com -

#5.旗山小兒科

遠雄u town 美食. 自遊自在. 藝聲身高. ... 台北麻辣乾麵. Kido 餅乾. 台灣富美家. 松本清西門. ... 烏托邦國際青年旅舍. 嘉義縣阿里山鄉的天氣. 於 577853772.backstageparrucchieriuomodonna.it -

#6.漢來美食

1995年漢來美食在南台灣高雄隆重誕生,擁有專業的廚師與服務團隊、深厚的國際飯店及美食集團經營管理,堅持在地與優質進口食材,提供多元美食料理,以及最佳品質的專業 ... 於 www.hilai-foods.com -

#7.台北國際會議中心附近的景點 - Trip.com

台北國際會議中心 附近的餐廳 ; 糖村(台北101店). 4.4 ; 鼎泰豐(101店) ; 頂鮮101美食美景餐廳. 4.5 ; 太和殿鴛鴦麻辣火鍋. 4.5 ... 於 hk.trip.com -

#8.「2023香港年宵」 全台港人店家集結高雄過好年 - Newtalk新聞

高雄市政府行政暨國際處長張硯卿表示,高雄市政府長期關心香港、支持港 ... 慣稱「市集」的「墟」為象徵,舉辦一場結合港式文化、表演及美食的活動。 於 newtalk.tw -

#9.市政新聞-兔躍新程迎喜春初四新北迎眾神 - 新北市政府

接近傍晚時分,更推薦前往知名的湳雅夜市,琳瑯滿目的美食小吃任君挑選,從夜市頭逛到夜市尾,絕對能大飽口福、滿腹而歸。 於 www.ntpc.gov.tw -

#10.台灣高鐵Taiwan High Speed Rail

最新消息· 時刻表與票價查詢· 購票優惠· 乘車指南· 車站資訊· 列車販售· 高鐵聯票· 企業資訊與法規· 業務申請· 聯絡我們· 常見問題· 遺失物查詢· 企業永續發展· 投資人 ... 於 www.thsrc.com.tw -

#11.台北國際會議中心隱藏版烤鴨?【天成飯店世貿會館。翠庭中 ...

粉絲專頁【暴走麻吉兔不負責《美食玩樂》放送站】即時分享吃喝玩樂資訊 ... 怎麼說呢,來台北國際會議中心那麼多次,從沒想到二樓竟藏著一家美味餐廳 ... 於 travel.yam.com -

#12.合肥之戰

飾金牌價. 國際攝護腺症狀評分表. 兩廳院. 台北國際會議中心演唱會. 空中瑜珈危險. 組織增生. 英宏. 合肥 ... 於 lawina.net.pl -

#13.國際美食排行台灣慘輸英國?BBC記者諷:史上最愚蠢清單

「國際美食指南」Taste Atlas總部在保加利亞,日前在其社群分享針對95國的國際美食排名,其中前五名為義大利、希臘、西班牙、日本、印度,美國、法國、 ... 於 news.ltn.com.tw -

#14.TRAVELER luxe旅人誌 11月號/2018 第162期

2018 ITF台北國際旅展移師南港展覽館,打造旅遊嘉年華11/23-26盛大登場! ... 此外,ITF也與台北捐血中心合作,展前10天(11/13-11/22)於大安路忠孝號捐血車與復興北路長春 ... 於 books.google.com.tw -

#15.大年初六趣遊動漫新春寒假粉絲嗨翻第11 屆台北國際 ... - 奧丁丁

自去年首設「商務媒合洽談中心服務」,以打造ACGE 溝通平台為目標,給所有來訪貴賓使用,期間促成35 家業者參與、18 場對談會議,今年第十一屆台北國際 ... 於 www.owlting.com -

#16.旅@天下 Global Tourism Vision NO.63: 基隆,市港共好的現在進行式

... 這場被譽為「科技界奧林匹克」的國際盛會於9月10~13日在台北國際會議中心隆重登場,邀集90多位全球菁英來台演講,80多個國家2500 多位全球商業領袖齊聚台北。 於 books.google.com.tw -

#17.國立臺灣大學醫學院附設醫院癌醫中心分院

國立臺灣大學醫學院附設醫院癌醫中心分院,National Taiwan University Cancer Center,台大醫院癌醫分院. 於 www.ntucc.gov.tw -

#18.美食饗宴 - 臺大醫院國際會議中心

美食 饗宴 · 會議美食 · 徐州路2號庭園會館 · 庭園咖啡 · NTUH International Convention Center. 於 www.nthcc.com.tw -

#19.Top 10 台北國際會議中心附近最佳餐廳 | TICC 附近咖啡廳

TICC 附近咖啡廳,大家都在找解答。台北國際會議中心附近餐廳:在Tripadvisor 上查看台北信義區台北國際會議中心附近的美食餐廳評論與旅客真實照片。 於 igotojapan.com -

#20.好想兔|三星報喜兔吉祥|期間限定店|松山文創園區 - Klook

三項主打商品,提前為兔粉報乎你知:可以攜帶美食的好想兔小便當袋、 新年即改善家居 ... 2023 FTISLAND LIVE 'RE: FTISLAND' IN TAIPEI | 演唱會| 台北國際會議中心. 於 www.klook.com -

#21.『台北信義區』 捷運101世貿站美食-創意珍奶甜心口味披薩 ...

『台北信義區』 捷運101世貿站美食-創意珍奶甜心口味披薩『TINO's Pizza Cafe 遇見堤諾(莊敬店)』 ... 這地點真的很好,位於世貿與國際會議中心附近,每次有活動時,這裡的 ... 於 mikatogo.com -

#22.【展間開幕】接軌斯圖加特、深耕台南府城!「全新Porsche ...

「全新Porsche Centre Tainan台南保時捷中心」正式開幕 ... 同時全新台南保時捷中心也在2樓打造了擁有:VIP休憩、精品展示、會議講座、藝術品鑑賞、 ... 於 www.mirrormedia.mg -

#23.20070908台北101大樓,台北國際會議中心4樓宴會廳 ... - 隨意窩

台北國際會議中心 4樓宴會廳網址:http://www.ticc.com.tw/content/banquet/banquet02.asp 101大樓5樓新開的店101大樓5樓展覽101大樓5樓展覽101大樓5樓餐廳水晶燈101 ... 於 blog.xuite.net -

#24.台北美食台北國際會議中心TICC[翠庭中餐廳] - 阿te & 小布

台北國際會議中心 TICC[翠庭中餐廳] 叉燒松板豬松阪豬肉特有的彈牙口感完全呈現搭上蜜糖的外衣十分可口櫻花蝦餅東港的櫻花蝦結合金錢蝦餅的做法中間夾層是蝦泥外酥內嫩 ... 於 chenlin1.pixnet.net -

#25.台北國際會議中心-台灣夜市旅遊網

台北國際會議中心 不僅是國際商務會議、展覽的優良場地,更是品嘗美食的地方,『信義會館』是台北國際會議中心的附設餐廳,從台灣道地小吃、中式宴席料理到西方歐洲料理等等 ... 於 www.travelking.com.tw -

#26.中式料理- 台北國際會議中心- 貴賓廳| 美食推薦 - Ting LifeStyle

「台北國際會議中心- 貴賓廳」,位於信義區台北國際會議中心4樓,附近百貨公司林立,貴賓廳約可以容納35桌雅致舒適,以純正手法呈現多款精緻手工菜餚 ... 於 ting-gardon.blog -

#27.台北台北國際會議中心附近的飯店 - Booking.com

阿樹國際旅店以樹木為主題設計,提供時尚客房、舒適露台和2 間餐廳可供選擇,距離捷運台北小巨蛋(3 號出口)僅500 公尺,距離台北松山機場10 分鐘車程。住宿提供全館免費 ... 於 www.booking.com -

#28.歡迎光臨博客來

博客來提供上百萬書籍、百貨、影音、設計、文具、美食、有機、美妝、服飾。網路書店有齊全的繁簡體外文書籍雜誌,購物網多樣性百貨設計商品滿足您購物需求。 於 www.books.com.tw -

#29.Torinrytmit

台北 到桃園機場捷運. 兩歲幾公分. 開個來壓貓. ... 台新國際商業銀行106 年8 月. 過年台北會開的店吃. ... 香香豆洗衣. 集思台大會議中心蘇格拉底廳. 勞基法連續工時. 於 torinrytmit.fi -

#30.台北國際會議中心附近餐廳 | 國際會議中心附近平價美食

台北國際會議中心 附近餐廳. 讓自己的味蕾跟著青海的氣味飄逸至青康藏高原感受不同的美食饗宴…4人以上同行再送口碑券[可...瘋牛排-洋食餐廳〈大安區/平價超大牛排-排餐〉. 於 twagoda.com -

#31.無限FUN鬆~Taipei Garden Cafe'之下午茶鬆餅任妳點

地址:台北市信義路五段一號一樓(TICC台北國際會議中心內) 電話:02-2720-8008ext.229 下午茶時段, ... 所有文章 / 目前分類:休閒生活|美食. 於 blog.udn.com -

#32.台北晶華酒店| 官網訂房最低價,加購高鐵車票享75折優惠

台北 晶華酒店座落在富有活力與文化、娛樂與購物的中心區域,是國內外商務及休閒旅客的住宿上選。從寬敞奢華的住宿享受、先進高端的會議場地,到精緻非凡的用餐體驗及客 ... 於 www.regenttaiwan.com -

#33.台鐵誤點是家常便飯!為何日本火車能準時發車?作家揭「一分 ...

每週工作100小時、果斷離開沒效率會議. ... 謝仕淵專文:坐南朝海─南台灣的美食記憶 ... 全台10處最美楓紅景點,最近的離台北市區只要40分 ... 於 www.storm.mg -

#34.國立公共資訊圖書館全球資訊網

展出主題有:登陸大數據中心—認識瞭解技職教育及各類群特色、智慧生活—跨領域應用有哪些有趣的 ... 01/28 14:00 ~ 16:00 總館2樓國際會議廳 ... 2023台北國際書展. 於 www.nlpi.edu.tw -

#35.林東台菜

[台北美食] 40年台菜傳奇【明福台菜海產】米其林一星台菜尬. ... 粵菜、魯菜、台菜等中菜料理,招牌必鄉民中心/賴禹妡報導台灣的美食小吃紅遍國際, ... 於 saunatrip.fi -

#36.綠世界生態農場GREEN-WORLD

GREEN-WORLD、綠世界、農場、新竹、生態、北埔、驕傲、亞洲. 於 www.green-world.com.tw -

#37.翠庭- 美饌饗宴 - 世貿國際會館

考量疫情,世貿國際會館翠庭中餐廳即日起,不同桌保持1.5公尺以上間距、獨立包廂、屏風間隔或隔板。 樓層, 2樓. 午餐營業時段, 11:30~14:30. 晚餐營業時段, 17: ... 於 www.cosmos-ticc.com.tw -

#38.台北國際會議中心360 - Google環景攝影店家

台北國際會議中心 自1990年落成啟用迄今,以擁有多元化的場地、一流的硬體設施設備及專業的會議服務水準,成為國內外公、民營機構舉辦重要會議活動的首選場地。 於 www.viewtaiwan.com -

#39.景文科技大學

宿舍管理中心 · 經濟不利學生助學金捐款專區 · 微學分系統(學生專用) · 景文科技大學身份QRCode · 景文食堂(餐廳) · 確診者疫調問卷系統 ... 於 www.just.edu.tw -

#40.世貿國際會館| Cosmos Hotel - 天成飯店集團

首度跨足館外餐飲服務,進駐位於基隆路信義路的「TICC台北國際會議中心」提供宴會、喜宴、大宴小酌,透過台北市信義區的設點,積極表現出對於餐飲市場的壯志與企圖心。 於 www.tw-cosmos.com -

#41.台北國際會議中心隱藏版美食櫻桃烤鴨- YouTube

台北國際會議中心 內的隱藏版 美食 天成大飯店TICC世貿會館嚴選宜蘭櫻桃鴨獻藝櫻桃鴨三吃,美味不容錯過. 於 www.youtube.com -

#42.台北【TICC 周邊環境和飲食】 - 妍妍旅遊

TICC TICC 周邊環境和飲食 台北國際會議中心 妍妍旅遊 千荷田 韓國烤肉餐廳 正宗橡木炭火 honeypig 西雅圖極品咖啡. 全站熱搜. 美食優惠都在痞客邦,快來下載痞客邦APP. 於 kim0309.pixnet.net -

#43.曼谷玩全指南 ’13~’14 - 第 109 頁 - Google 圖書結果

匡壼二冒惠麗吉國際會言聶中′巴 ˋOueen Sirikit nationa| Conventi。n Center ... 的多功能展覽中心,如同台北世貿一樣,每年都有許多不同的展覽'曼谷國際車展、曼谷美食 ... 於 books.google.com.tw -

#44.世貿台北101站美食-翠庭中餐廳天成大飯店TICC世貿會館

世貿台北101站美食-翠庭中餐廳天成大飯店TICC世貿會館印象中的TICC世貿會館是辦展覽的場地 ... 地址:台北市信義路五段一號(TICC台北國際會議中心內). 於 luckbear.pixnet.net -

#45.義享時尚廣場E SKY MALL

【義享時尚廣場】匯集國際時尚精品、一站式購足美妝複合店、精緻美食料理及親子育樂生活概念發展,提供舒適購物空間及貼心服務。以「時尚‧生活‧人文‧藝術」為經營理念 ... 於 www.esky-mall.com.tw -

#46.台北國際會議中心餐飲天成飯店集團再度得標- D1 流通

天成飯店集團今年再度標下台北國際會議中心(TICC)餐飲,4年合約自本月1日生效,負責經營該中心2樓的翠庭粵式餐廳與1樓的Taipei Garden cafe, ... 於 readers.ctee.com.tw -

#47.標籤: TICC台北國際會議中心美食 - 萍子

TICC台北國際會議中心美食-標籤文章彙整。 @upssmile向上的微笑萍子旅食設影. 於 upssmile.com -

#48.Top 10 台北國際會議中心附近最佳餐廳 - Tripadvisor

台北 世界貿易中心聯誼社. 信義區排名第55 (共1,020 間) 的餐廳 ; HoneyPig 韓式烤肉. 信義區排名第48 (共1,020 間) 的餐廳 ; 凱菲屋台北君悅酒店. 信義區排名第25 (共1,020 ... 於 www.tripadvisor.com.tw -

#49.國立臺北大學

校級研究中心 ... 姐妹校師生進行國際專題研究雙向交流,強化學生國際移動力。 ... 舉辦餐車活動相當成功,讓北大居民一同參與這場難得的美食饗宴,很多民眾看到北大 ... 於 new.ntpu.edu.tw -

#50.TICC 台北國際會議中心 - 波波黛莉

TICC 台北國際會議中心,TICC提供最專業的會議/演場會場地,緊鄰世貿一館,附近有台北101及君悅飯店,搭乘MRT至101/世貿站M1步行1分鐘即可抵達,擁有絕佳的交通便利性。 於 www.popdaily.com.tw -

#51.台北國際會議中心- 景點 - 永安旅遊

相信大家對台北台北國際會議中心絕不陌生,走走逛逛打卡拍照更是既定動作,如果想來一趟台北台北國際會議中心深度遊 ... 門票&演出; 當地美食; 當地交通; WIFI&電話卡. 於 www.wingontravel.com -

#52.德式巧達起士腸佐馬鈴薯泥.季節蔬菜及肉汁、黃金蕃茄牛肉麵

1F Taipei Garden Café推出商業午餐香料藝術大師Vaz Joseph Elias,融合東方餘韻與 ... 活動地點:Taipei Garden Cafe(台北國際會議中心TICC,台北市信義路五段一號) 於 zh-tw.facebook.com -

#53.四國華僑總會贈手作蘿蔔糕贈僑胞祝新年好彩頭

... 縣琴平町上島彩經營的餐飲店領取蘿蔔糕及共享臺灣美食訊息,因此,受疫情影響三年未返臺的施宛廷特別前往,她表示能在異鄉吃到臺灣傳統年節美食, ... 於 www.ocac.gov.tw -

#54.【 烤鴨.脆皮雞】隱身在台北國際會議中心的翠庭推出雞鴨 ...

距離我上次來台北國際會議中心裡的翠庭已經好久了,覺得它是一家容易被人遺忘的餐廳,但也因為是這樣所以位子相對好訂,他們家的烤鴨是讓我念念不忘的 ... 於 www.walkerland.com.tw -

#55.台北『台北國際會議中心』| 精選TOP 15間熱門店家 - 愛食記

1.GUMGUM Beer & Wings 雞翅啤酒吧. 4.6. (79則評論). · 均消$500. 外送點餐 · 2.翠庭天成大飯店. 4.0. (16則評論). 今日營業: 11:30-14:30, 17:30-20:30. 台北市信義區信義 ... 於 ifoodie.tw -

#56.沒聽錯吧?世貿旁的台北國際會議中心有美味烤鴨可吃

(美食情報, 烤鴨, 烤鴨美食, 天成飯店TICC世貿會館, 翠庭, 捷運美食, 台北市美食, 捷運淡水線美食, 捷運101世貿站美食, 台北國際會議中心, ) 於 travel.ettoday.net -

#57.台北世貿一館餐飲服務資訊

本展館為提供會展主辦單位、參展廠商及參觀者快速便捷的餐飲服務, 設有7-11便利店,提供消費者, 更親切、貼心及人性化的服務;同時為滿足國際人士於館內,亦可享用速 ... 於 twtc.com.tw -

#58.價位相當親民的台北國際會議中心天成大飯店信義會館!(下)

天成大飯店平日喜宴買五送一!台北國際會議中心天成大飯店信義會館的一樓咖啡廳台北國際會議中心天成大飯店信義會館的翠庭餐廳翠庭是其中一間餐廳!我很認真的考慮要在 ... 於 ciafbi0624.pixnet.net -

#59.嬰兒與母親 03月號/ 2021 第533期 江坤俊X陳欣湄X許書華 3位暖心名醫的幸福家庭處方箋

FB:bab 培寶國際級泌乳師推薦 ... 00 地點:拾夢家 ezDreamer 台北市大同區民權西路 118 巷 9 號 1 樓主題:月子湯補 X 產後窈窕密技(夫妻同行限定)限定 20 組時間: 3 月 ... 於 books.google.com.tw -

#60.2018台灣美食展-天成大飯店TICC世貿會館|想抓住他的心

天成大飯店TICC世貿會館翠庭餐廳地址:台北市信義區信義路五段一號( 世貿國際會議中心)捷運世貿/101站電話:02-2720-8008 營業時間:09:00–21:30 ... 於 www.masterpon.com -

#61.台北國際會議中心 - 中文百科全書

台北國際會議中心 (英語:Taipei International Convention Center,以下簡稱TICC)在1984年12月27日,行政院核可交通部送審之“興建台北國際會議中心可行性研究報告”,並於 ... 於 www.newton.com.tw -

#62.蕭煌奇帶員工遊日7天花70萬

蕭煌奇將在24、25日於台北國際會議中心開唱,期待與粉絲見面互動。 ... 也大啖當地知名和牛壽喜燒、拉麵、螃蟹海鮮及冰淇淋、可麗餅、水果等美食。 於 www.chinatimes.com -

#63.讓世界看到我們」 國際駐村交流成果分享會在台北國際書展

生活中心/綜合報導(圖/文化部) [廣告] 請繼續往下閱讀文化部「國際駐村交流成果分享會」自1月31日起於2023台北國際書展登場,邀請11位獲文化部 ... 於 times.hinet.net