台北美術館的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦阮義忠寫的 馬祖1979 MATSU 和呂素貞的 我要知道我是誰:一個藝術治療的故事都 可以從中找到所需的評價。

另外網站台北市立美術館 - every little d也說明:台北市立美術館最新文章相關標籤: 台北市立美術館, 北美館, 塩田千春, 台北雙年展, 森美術館, 雷內馬格利特, 撼動的靈魂, 馬格利特影像展, 曼波, Manbo Key.

這兩本書分別來自攝影家 和清涼音文化所出版 。

國立臺南大學 視覺藝術與設計學系碩士在職專班 高實珩所指導 黃啟祥的 童年經驗與藝術紓解 —黃啟祥創作論述 (2020),提出台北美術館關鍵因素是什麼,來自於童年經驗、潛意識、心理學、精神分析。

而第二篇論文國立成功大學 藝術研究所 王雅倫所指導 謝宜燕的 跨越虛實界線:黃心健光影交織的場域研究 (2018),提出因為有 黃心健、身體與場域、記憶、《蜃樓》、《沙中房間》的重點而找出了 台北美術館的解答。

最後網站北美館四十周年,宣佈2023年重點計劃!將迎來第13屆台北雙 ...則補充:臺北市立美術館(以下稱北美館)今日(29)正式宣布2023年度重點計畫,展覽規畫囊括本館策劃的兩檔旗艦展覽、七檔臺灣各世代藝術家個展,以及三檔國際 ...

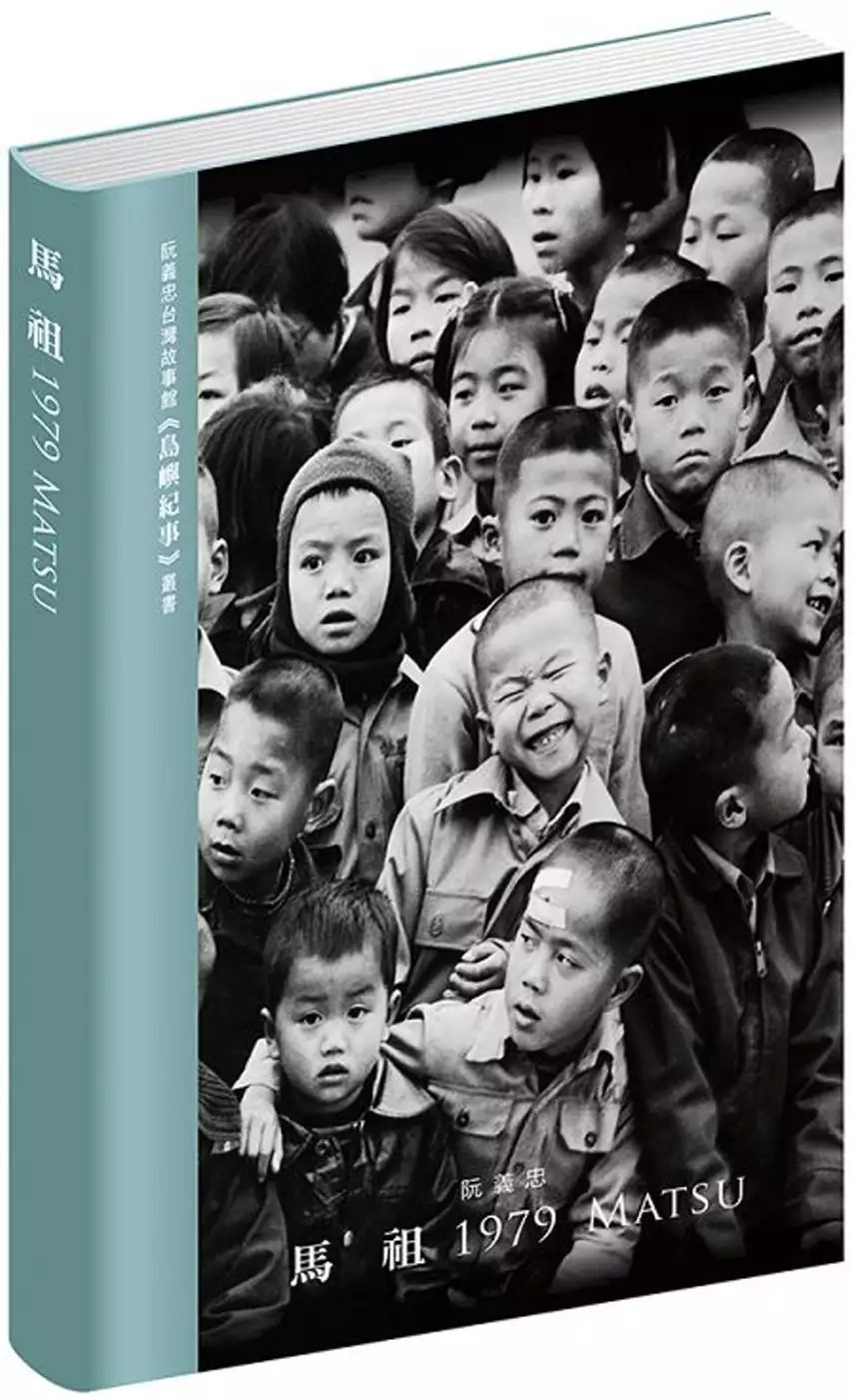

馬祖1979 MATSU

為了解決台北美術館 的問題,作者阮義忠 這樣論述:

阮義忠先生於1979年隨台灣電視公司勞軍團去馬祖,所拍的底片一直被束諸高閣,直到四十年後的今天他才將之一一放大,整理為圖、文並茂的《馬祖1979》一書。本書之所以難能可貴,是因當時的馬祖正處於軍管時期,攝影被視為禁忌。書中的兩百多張影像填補了一個時代的空白,為馬祖軍管時期的庶民生活作了詳實的見證。

台北美術館進入發燒排行的影片

👉瞭解更多小廖在江蘇的生活🔗:(完整視頻鏈接)https://youtu.be/nS0wgvSv5m4

✔️你有多久沒回家了?

——1⃣️年了吧

你想回杭州看看家人朋友嗎?

——想啊、雖然在台北生活的也適應且幸福。但是真的也很想家啊

//

✔️你呢,小廖?

你很久沒回台灣了吧!

——江蘇崑山的生活還適應嗎?

我今天要介紹一下我的朋友———小廖

我們都很久沒回家看看了。

#大陸#台灣#台灣美食

0:00開頭

0:12個人簡介

0:40捷運

0:44爬象山

//

0:54介紹朋友小廖

1:03小廖简介

1:12小廖很想念家乡台湾

1:18小廖爬江苏昆山

//

1:23登象山山顶

1:47台北夜景

3:03小廖去哪兒啦?

3:05坐昆山地鐵

3:30昆山市誠品書店

3:43台北市立美術館

4:36我去看展

7:53看展結束

//

7:54小廖在誠品書店

9:45小廖逛昆山夜市

10:15我去寧夏夜市

11:02圓環蚵仔煎

12:41古早味米苔目綠豆剉冰

13:49(全貌)宁夏夜市

14:05台湾第一地瓜球

//

14:40小廖在夜市

15:44結尾

童年經驗與藝術紓解 —黃啟祥創作論述

為了解決台北美術館 的問題,作者黃啟祥 這樣論述:

本創作論述為2018-2021年在職專班期間個人創作實踐過程探索與審思。旨在藉由回顧人生歷程探討童年經驗對人生之影響以及童年經驗與個人長期喜愛藝術之關聯性。媒材採用職場斷續試驗10年之環氧樹脂AB膠,本研究創作主要延續大學時期試驗成功之環氧樹脂AB膠與保麗龍載體運用為主,研究期間並實驗出另外三種技法,加上美術系、所的專業技能與美學訓練,探討從工藝到藝術、模仿到創作、媒材發想與技法實驗、藝術形式等過程。本論述透過心理學、精神分析法文獻探索、自省法、分析法、行動研究法,藉由情感的藝術創作參透身體感知,試圖以個人藝術實踐、創作語彙,藉由耙梳紛雜心理轉化與創作思維得以從中嘗試認識自我意識與潛意識。

本研究期待經由藝術實踐建構作品之內在思維以紓解情感、釐清外在形式表現方式,堆疊自我創作能量;透過文獻閱讀與人生體驗的相互對照和創作過程的心理碰撞,期待無論在精神層面與藝術表現方法方面,都能帶給筆者全新的人生價值觀與心靈感召帶來的喜悅與滿足。

我要知道我是誰:一個藝術治療的故事

為了解決台北美術館 的問題,作者呂素貞 這樣論述:

「我才四十九歲就要死了!這一趟人生到底有什麼意義?死後要去哪裡?甚至都還不認識:我,到底是誰?」 自幼生長在破碎家庭又屢次失婚的潘妮,內心久積抑鬱、消極與憤怒,認定自己醜陋、不值得被善待,更不相信有人會真心愛她,完全拒人於千里之外。然而,在藝術治療的潛移默化下,逐漸開啟緊鎖的心門,透過每件作品重新與自己相遇,認回了獨特而寶貴的自己,感受到真正的平靜與喜樂,能放心往天堂路行去。 藝術治療專家呂素貞老師與藝術教育者黃子瑜,傾心醞釀一幀幀絕美的性靈圖文,邀請讀者同來領略藝術治療之美與不可思議的力量。 作者簡介 呂素貞 學歷: 美國俄亥俄州爾斯蘭蘭Ursuline學

院 藝術學士 藝術治療碩士 國立藝專美術科畢業 台灣道生神學院 聖經文學碩士 經歷: 台灣藝術治療學會理事 監事 彰化基督教醫院安寧病房 顧問 張啟華文化藝術基金會 副執行長 天主教聖母醫院 身心靈中心主任 長庚紀念醫院復健科 藝術治療師 國立清華大學諮商中心 藝術治療師 台北市教師研習中心 藝術治療種籽師資培訓講師 安寧基金會護理人員 藝術治療種籽師資培訓講師 授課: 國立清華、陽明、教育、藝術等大學 台灣藝術教育館、台北美術館 藝術治療講師 論文:藝術治療在美國與台灣安寧病房的運用 著作:《超越語言的力量》張老師出版。

審閱:《青少年藝術治療》心理出版社。 繪者簡介 黃子瑜 畢業於新竹師範學院美勞教育學系。投入藝術教育工作十餘年,覺得能夠成為一位美術老師是一件非常幸福的事。 由於熱愛藝術創作(西畫、插畫),並且在多年的藝術教學中,一再見證藝術創作帶給人心靈的力量,於是對於藝術治療產生興趣。自2017年起向呂素貞老師學習藝術治療相關課程,並致力於將藝術創作的美好力量運用於自己的生活及學校藝術教育之中。 緣起~ 萬物萬物皆有裂隙,那是光進來的地方 /06 第一單元:繪本故事 /07 作者/繪者介紹 /31 第二單元:藝術治療原文故事與藝術治療理念分享 /33 第三單元:

繪者的創作心路歷程分享 /45 緣起 萬物皆有裂隙,那是光進來的地方 人不必假裝完美,或有多厲害! 沒有人需要跟別人比較; 該盡力的,不是去填補破洞或隱藏裂隙, 而是要「讓光進來」~ 從事藝術治療超過二十年的我,一向自詡要成為台灣藝術治療界的白居易,不只嚮往那「老嫗能解」的境界,更是身為一名專業者的誠意:藝術治療既然這麼美好,要如何表達才能讓人感受到呢?~我做過許多的嘗試:從大型的國際研討會到全省巡迴講座、從學校醫院到社福機構、從大都會到窮鄉僻壤、從小團體工作坊到開放畫室⋯⋯。 而這一次,我邀請子瑜以藝術教育者的身分合作繪本,她發揮了原本的藝術專長

、畫出我的病人故事,並融合了她本身學習藝術治療之後的領悟與蛻變,最後,將「再創造」的歷程化為精彩的文字。這一路走來我們創作的默契與相互映照的歷程很是融洽與流暢,相信讀者藉由子瑜本身的體悟更能欣賞到藝術治療之美、與它不可思議的力量。 在我從事的心理工作中往往會發現:其實,有許多人對當前社會價值觀、對世俗眼中的地位與成就、或是對一份穩定的工作、生兒育女、吃喝玩樂⋯⋯是難以認同與從中得到滿足的!社會上還有許多人常懷著一種追尋更高的心靈層次的夢想,渴望探索生命中一己獨特的價值與使命。因此,當繪本中的病人走到生命終點時,突然發現自己尚不知「我是誰?」就要死去了!這一驚醒,才成為她最後過不去的坎。

很幸運的,書中的主角藉由藝術的引領一路螺旋狀的攀升,終於碰觸到生命的核心,即使她的一生受到種種生活的磨難,藝術活動卻能帶她回家,透過一件件的作品重新與自己相遇,認回了那獨特的自己,為她帶來真正的平安,最終放心的離去。 期許這本書能像蒲公英的種子飄向遠方,四處去旅行~能重新啟發人們對藝術的認知,並相信創作對人類心靈健康的助益,甚至願意提起筆來開始創作。 因為相信:黑暗是不存在的,只是缺少了光。 潘妮的藝術治療療程 潘妮是我在美國實習階段投入治療工作時間最長與最完整的一位病人,她以自己的生命和死亡來教導我。 潘妮就像我們共同創作的作品〈生命的編織〉中那隻編進我生命裡的火鳥

,只要我活著,她就活著;而我,將傳遞與散播藝術治療的力與美,就像那棵樹,生生不息。 鐵齒的潘妮 潘妮是一位四十九歲的白人女性,從小生長在一個父親酗酒的家庭,有兩個姊姊。她曾有過三次婚姻,結束第三次婚姻後,即獨自撫養一個女兒長大,如今女兒已二十七歲了。其實早在潘妮十幾歲的少女時期,她的身體和臉上便開始出現小痘痘,當時並沒有特別留意,但隨著年紀漸長,這些痘痘越長越大,變成了無數的小瘤,遍布全身內外,直到最後侵入肝臟,才被判定是惡性腫瘤。 即使潘妮向來擅於裝扮,會巧妙地利用帽子、領巾、彩妝和服飾掩飾這些小瘤,但內心深處她一直認定自己是醜陋、不值得善待的,更不相信有人會真心愛她。她的生命早已被長期的抑

鬱、消極與憤怒所腐蝕。 我是在醫療團隊的定期會報中得知潘妮的狀況。根據報告,她頗為封閉,缺乏支持系統,極需協助。我發現潘妮的病房隱藏在整棟建築的最角落,但這是出於她的要求,而且房門永遠緊閉,總是以一貫冷漠粗暴的態度拒絕所有醫療義工的探訪。 但是,她並不排斥我,或許是看見我並沒有被她遍布腫瘤的外表所驚嚇。即使如此,我們還是花了很長的時間才進入狀況,因為「信任」一直以來都是潘妮的主要問題。她總是質疑我提供的創作媒材或活動、質疑我的企圖,每次總要拒絕在先,和我拉扯一番,直到最後,她終於相信我絕不會勉強她去做任何她所不願的事,於是態度慢慢軟化,才有了投入的意願。 卸下心防 一開始,潘妮總會要求我也動手

創作,她會揚起眉毛、挑釁地說:「那你自己為什麼不做?」所以我們似乎變成了三人小團體:我同時扮演一個團體成員和一個領導者。每次完成創作後,潘妮會固執而強悍地要求我先分享心得,於是我示範給她看:一個人是可以真誠地表達自己而不必害怕。在早期階段的三個月裡,這樣的互動模式慢慢讓潘妮卸下心防,逐漸對我產生安全感與信任。

跨越虛實界線:黃心健光影交織的場域研究

為了解決台北美術館 的問題,作者謝宜燕 這樣論述:

黃心健(Hsin-Chien Huang, 1966-)是近年來當代新媒體領域崛起之藝術家,繼1994年在美國獲得第一屆新媒體大賽「新聲音,新視界」首獎之後,在2017年第74屆威尼斯影展,獲得最高榮譽「VR最佳體驗獎」,成為臺灣新媒體科技藝術創作代表藝術家。黃心健擅長使用裝置、感應與互動藝術創作方式,以虛擬記憶、影像與詩學等概念,轉換觀者既有的視野與感知模式,呈現豐富且多樣性的美學意涵,使觀者能夠進一步思考虛與實的空間關係,並且透過觀者的「身體」臨場感、互動性、連接、融入與轉化等模式,參用了多元的科技手法進行藝術創作,並且同時能夠在三維模擬場域中達到沉浸作用,不再是侷限於傳統繪畫、雕塑或是

觀眾與作品只有單向交流。本文主要以梅洛龐蒂提出的知覺現學「身體-主體」觀點,作為論述方法分析黃心健作品。一開始先梳理黃心健在創作歷程中,自身生活的時代關聯性,如何由童年記憶、成長背景、身心轉譯的經驗開展於作品之中;接著到了中期階段,由2012年的《蜃樓》作為黃心健跳脫白盒子空間的轉捩點,開始從視覺轉向於探索身體在場域的空間維度,最後,進一步延伸參與者在《沙中房間》作品當中,如何從單向觀看轉為雙向性互動,揭示身體的反身經驗,以回應藝術家、參與者本身、作品空間之間相互關係。

台北美術館的網路口碑排行榜

-

#1.台北 台北市立美術館一日假文青

所以趁現在補po一直放在電腦裡的照片啦. 那天因為台北一直下雨. 所以想說來去個不用花大錢也可以耗時間的地方玩樂. 於是..........北美館 就是您最好的選擇 (廣告時間). 於 pige8436.pixnet.net -

#2.台北當代藝術館MoCA Taipei

台北 市大同區103長安西路39號NO.39 Chang-An West Road Taipei, Taiwan 103. +886 2-2552-3721. +886 2-2559-3874. [email protected]. Privacy Policy /. 於 www.mocataipei.org.tw -

#3.台北市立美術館 - every little d

台北市立美術館最新文章相關標籤: 台北市立美術館, 北美館, 塩田千春, 台北雙年展, 森美術館, 雷內馬格利特, 撼動的靈魂, 馬格利特影像展, 曼波, Manbo Key. 於 everylittled.com -

#4.北美館四十周年,宣佈2023年重點計劃!將迎來第13屆台北雙 ...

臺北市立美術館(以下稱北美館)今日(29)正式宣布2023年度重點計畫,展覽規畫囊括本館策劃的兩檔旗艦展覽、七檔臺灣各世代藝術家個展,以及三檔國際 ... 於 artemperor.tw -

#5.Top 10 台北美術館

台北美術館 :在Tripadvisor 上查看台灣台北美術館的旅客真實評論和照片。 於 www.tripadvisor.com.tw -

#6.「ACME 北美館」正式開幕!進駐圓山別莊舊址,集結咖啡、選品

生活風格暨餐飲品牌「ACME」今年底進駐台北市立美術館接手古蹟園區經營,其最新企劃「ACME北美館」,共分為三區塊,集結了「CAFE ACME」咖啡及早午餐、接手圓山別莊 ... 於 www.shoppingdesign.com.tw -

#7.北美館新館建築設計!台灣首座地下美術館結合藝術、自然共生

為提升城市創意發展競爭力並培育在地美學素養,台北市政府推動「台北藝術園區-台北市立美術館擴建統包工程」計劃,如今北美館全新場館建築設計揭曉, ... 於 www.damanwoo.com -

#8.柏成設計操刀改造北美館藝術商店 - 台灣住宅建築獎

有鑑於此,北美館委請國內知名建築設計師邱柏文操刀改造。 美術館商店是參觀經驗不可或缺的一部分,更是鼓舞觀眾落實生活美學的場域 ... 於 www.traa.com.tw -

#9.炎炎夏日,就來台北市立美術館來個心靈充電之旅吧! @ 迷你拿 ...

台北 市立美術館是拿鐵上次來台北旅行,乘坐台北雙層觀光巴士來看展的,而當時巴士是在花博的公園園區附近道路讓拿鐵下車,拿鐵再徒步走過去美術館;換 ... 於 yeheslite.pixnet.net -

#10.台北市立美術館- 【官網】洛碁飯店集團Green World Hotels

台北 市立美術館是台北市第一座現代美術館。二樓館藏常設區收藏雕塑、版畫、油畫和素描4000多件輪展。另外也典藏眾多水墨、數位電子藝術和當代經典產品設計。 於 greenworldhotels.com -

#11.臺北市立美術館 - 博客來

中文書出版社專區臺北市立美術館. ... 2020台北雙年展:你我不住在同一星球上[盒裝]. 95折優惠價$1283 ... 2018台北雙年展後自然:美術館作為一個生態系統. 於 www.books.com.tw -

#12.藝文求才| 國家文化藝術基金會

職缺 薪資 地區 執行製作. 華文音樂劇股份有限公司 薪資面議(經常性薪資達4萬元或以上) 地區台北市南港區 專任人員(行銷媒體專才). 北師美術館 薪資月薪38617元~ 42000元 地區台北市大安區 企劃專員. 台北室內合唱團 薪資月薪28000元~ 35000元 地區台北市大安區 於 www.ncafroc.org.tw -

#13.台北景點》台北市立美術館兒童藝術教育中心,親子同樂

台北 市立美術館位於中山北路,鄰近捷運圓山站,室內景點,門票只要30元就能欣賞豐富藝術展。 於 myjourney.tw -

#14.【二次美術館時代專題】台北的森林美術館?北美館地下化捲起 ...

北美館 地下化捲起千堆雪. A Forest Art Museum in Taipei? Undergroundization of Taipei Fine Arts Museum Stirs Up Numerous Issues. 2022年是台北市等 ... 於 artouch.com -

#15.台北美術館精選商品- KKday

台北美術館 精選商品: 台北播客藝文走讀|大稻埕微型美術館的搶先導讀,2023 櫻花季|大熊櫻花林&庶民美術館&禾乃川國產豆製所&三峽老街包車一日遊| 台北&新北出發,【彰化 ... 於 m.kkday.com -

#16.北美館斥52億擴建打造地下美術館 - 好房網News

藝文界等了20年,台北市立美術館擴建工程昨日舉行開工典禮,以「花博公園美術園區」為基地,規畫打造地上1層、地下2層的覆土式地下美術館, ... 於 news.housefun.com.tw -

#17.臺北市立美術館| 台灣旅遊景點行程

臺北市立美術館 · 電話:(02)2595-7656 · 傳真:(02)2594-4104 · 地址:台北市中山區中山北路三段181號 · 網址:http://www.tfam.museum/ · 營業時間:週二至週日09:30~17:30/週 ... 於 guide.easytravel.com.tw -

#18.北美館「築步‧逐步 重返北美館」休館九月再創互動場域精神!

北美館 自去年10月中旬啟動多項修繕工程,為館舍更換使用34年的空調系統,汰換展場牆面及地板,重整指標系統及修繕大廳大理石地板等工程,如同老屋抽換老舊電線,館舍內部的 ... 於 www.wowlavie.com -

#19.北美館擴建計畫啟動!打造全台首座地下美術館 - 幸福空間

臺北市立美術館擴建工程已於9月底開工!北美館自1983年開館後,即標誌著臺灣美術發展史上「美術館時代」的來臨。作為臺灣第一座現當代藝術博物館, ... 於 hhh.com.tw -

#20.全台首座地下美術館玻璃天窗造景!北美館全新擴建預計完工 ...

北美館 成立於1983年,為台灣第一座現當代美術館,面臨當前藝術的發展演變,除了要解決展覽、教育及公眾服務等空間不足的現狀,更提出因應未來新類型 ... 於 n.yam.com -

#21.台北市立美術館 - 不認真看展

星期六開到晚上8點半的北美館成為了每次北上看展的最後一站,原以為星期六的台北 ... 這次的展覽是個巡迴展,我2018年底去中國上海出差時,剛好在余德耀美術館有看到, ... 於 bbe.home.blog -

#22.台北美術館周邊一日攻略(上) - 背包客棧

每次去台北市立美術館都不知道要吃什麼嗎?逛完美術館就回家是不是覺得有點空虛?YouTube「旅行優先」要帶各個小旅伴們來一個「臺北市立美術館周邊的 ... 於 www.backpackers.com.tw -

#23.台北市立美術館- 中山區 - 旅遊王TravelKing

台北 市立美術館 ... 臺北市立美術館位於中山北路三段,於1983年正式開館,佔地約有6200坪,是許多愛好藝文活動者最佳的充電殿堂,它融合了傳統四合院格局及現代感之立體造型 ... 於 www.travelking.com.tw -

#24.參觀台北市立美術館心得@ hth3512667rf - 隨意窩

參觀台北市立美術館心得2008/01/16 06:34已經許久沒有踏入台北市立美術館了,這次台北市立美術館的展覽共有四個主題,一樓展出日本”海洋堂與御宅族文化”,二樓是”靜物物件‧ ... 於 blog.xuite.net -

#25.臺北市立美術館北美館TFAM (@tfam_museum) • Instagram ...

#臺北市立美術館 為臺灣第一座現當代公立美術館。#TaipeiFineArtsMuseum is Taiwan's first museum dedicated to modern and contemporary art. www.tfam.museum. 於 www.instagram.com -

#26.【台北景點】台北市立美術館(北美館) Taipei Fine Arts Museum

上次跟涵吉兩人吃完壽司郎後接著搭公車趣台北市立美術館(北美館) 附近公車站就叫臺北市立美術館站 最近的捷運是「圓山站」,1號出口步行約10分即可 ... 於 rabbitfunaround.com -

#27.佛光山台北道場/ 台北館 - 佛光緣美術館

位於台灣台北松山火車站旁佛光山台北道場十樓,成立於1994年。 ... 捐贈作品未義賣的,為了作品能夠展示,星雲大師就在十樓設立本館,也是佛教界第一座專業美術館。 於 fgsarts.fgs.org.tw -

#28.「台北美術館」找工作職缺-2023年1月|104人力銀行

2023/1/30-28 個工作機會|機電技術人員(台北市立美術館)【聖城機電工程股份有限公司】、美術館媒體公關PR & Communication Manager / Assistant Manager【財團法人富 ... 於 www.104.com.tw -

#29.全台首座「地下美術館」!北美館宣布擴建,玻璃天窗引入日光

大家都不陌生的臺北市立美術館(北美館),要變得更迷人了!在創立滿40週年之前,宣布啟動擴建案、打造全台首座「地下美術館」,要把綠植與藝術完美結合,期望成台北 ... 於 www.marieclaire.com.tw -

#30.台北市立美術館超好拍!只要30元就能當一日文藝青年

忙了一週,假日想出去走走,但夏天不是太常下雨就是太熱,最適合的行程無非就是逛逛美術館、市集,這次要介紹的就是充滿藝術氣息,又能打卡打好打滿的 ... 於 8car.com.tw -

#31.巡藝Art to go

北美館 擴建開工紀念袋. NT$280 · 太極疊疊樂單鞭下勢朱銘. NT$1,680 · 展期優惠. 比西里岸之夢海岸晨星雨陽傘江賢二. NT$1,280. NT$1,126 · 市夜藝術隨行包陳正雄. 於 www.taiwanarttogo.com -

#32.全台首座地下美術館玻璃天窗造景!北美館全新 ... - Yahoo奇摩

全台首座地下美術館在這!臺北市立美術館(北美館)將於2023年迎來40週年慶,台北市政府開啟北美館擴建計畫,由劉培森建築師事務所、福清營造共同提出 ... 於 autos.yahoo.com.tw -

#33.文化部全國藝文活動資訊系統網 長流美術館台北館

地點名稱, 長流美術館台北館. 地址, 臺北市中正區幸市里仁愛路二段63號B1. 網址, https://www.facebook.com/chanliuart. 地點類別, 畫廊. 於 event.moc.gov.tw -

#34.北美館古蹟變身純白玻璃屋!ACME咖啡廳+藝廊選物店打造文 ...

全新的純白色玻璃屋咖啡廳進駐台北市立美術館,讓民眾週末又多了放鬆新去處!生活風格餐飲品牌「ACME」,最新據點落腳在清幽舒適的北美館古蹟園區旁, ... 於 playing.ltn.com.tw -

#35.台北新景點先筆記!北美館擴建「360度地下美術館」搶先曝光

誰說美術館都是走在潮流前端、難以靠近!鄰近圓山花博的「北美館」至今走過近40個年頭,在柯文哲市長「推動文化建設」的承諾下,於近日拍板確定將進行 ... 於 www.walkerland.com.tw -

#36.首座「地下美術館」登場!北美館宣布擴建,結合綠植

明年創館屆滿40 週年的「台北市立美術館」準備迎來首次擴建,由劉培森團隊打造首座「地下美術館」,新館地面將為公園綠地,地下是新媒體與跨領域的 ... 於 www.gq.com.tw -

#37.臺北市立美術館Taipei Fine Arts Museum - Facebook

臺北市立美術館Taipei Fine Arts Museum, 台北市。 ... 台灣第一座公立現代美術館,致力於現當代藝術之典藏研究、教育推廣和展覽, ... 北美館三樓3A、3B 展覽室 於 www.facebook.com -

#38.台北市立美術館 - 鳳凰百科

台北 市立美術館是遠東地區最大最現代化的多功能美術館,位於基隆河畔的中山北路。這座台北市文化教育公共機構之一的白色醒目6層樓建築物,是融合傳統 ... 於 wd.travel.com.tw -

#39.台北市立美術館- 最新文章- The News Lens 關鍵評論網

本篇為台北雙年展線上展覽系列最後一篇,介紹將在北美館內外展開的五組行為演出。王墨林、黑名單工作室、區秀詒以劇作《 ... 於 www.thenewslens.com -

#40.台北之外,各縣市美術館的角色意義是?基於「畫都」的美術 ...

基於「畫都」的美術人文歷史,嘉義市立美術館即將試營運Based on the city filled with art and painting history, here comes the opening of Chiayi Art ... 於 theartpressasia.com -

#41.「台北市立美術館」每週六夜晚免門票參觀!

台北 市立美術館的典藏作品主要以20世紀以來國內外重要藝術家具代表性、創意性的優秀美術品為主,至2014年底為止,館內所收藏作品已達4790件, ... 於 shotrip.com -

#42.臺北市立美術館Taipei Fine Arts Museum - 場館優惠.台北通

臺北市立美術館Taipei Fine Arts Museum. |臺北市立美術館|出示台北通享相關優惠. 方案說明. ◾設籍臺北市市民出示身分證明文件(含台北通app),即可購買臺北市民 ... 於 id.taipei -

#43.臺北市立美術館 - 臺北旅遊網

1983年開館,是臺灣首座現代美術館,空間與展品的規劃新潮活潑,結合民眾生活與美術賞析。館內空間包含地下1層及地面3層,地下樓主要提供年輕藝術家及團體展、競賽展, ... 於 www.travel.taipei -

#44.北美館確定擴建!台灣首座「地下美術館」2027 年登場「玻璃 ...

北美館 擴建案由劉培森建築事務所規劃,以「花博公園美術園區」為基地、「林中蘊藝,藝中觀林」為理念,將藝術結合自然,打造全台首座「覆土式地下美術館」 ... 於 www.upmedia.mg -

#45.【台灣博物館推薦】20間必逛博物館&美術館,票價 - FunTime

台灣的博物館和美術館非常多元,不僅能欣賞美麗的文物和藝術作品,還可以透過館內 ... 袖珍博物館位於台北市中山區,是亞洲第一家以袖珍藝術為主題的 ... 於 www.funtime.com.tw -

#46.關渡美術館

未經本館許可,禁止任何形式的複製、重製,直接或間接做為商業用途使用。 著作權© 2022 法蘭西斯‧艾利斯版權所有. 關渡美術館. 112 台北市北 ... 於 kdmofa.tnua.edu.tw -

#47.臺北市立美術館北美館門票票根 - 蝦皮購物

1/1. 銷售一空. 臺北市立美術館北美館門票票根. $1. 尚無評價. 1 已售出. 運費: $32 - $60. 延長訂單撥款. 第三方支付保障買賣雙方權益. 於 shopee.tw -

#48.台北『台北市立美術館』| 精選TOP 15間熱門店家 - 愛食記

台北市立美術館推薦,台北市立美術館的最新食記、評價與網友經驗分享: 王大閎書軒DH Café, CAFE ACME 北美館, 劉震川韓潮吧大直ATT店. 於 ifoodie.tw -

#49.臺北市立美術館 無障礙網站

北美館 40週年. 狂八〇:跨領域靈光出現的時代 ... 申請案件; 活動預約; 客服中心; 美術館白皮書. 此頁資訊有幫助嗎? 滿意度調查此頁資訊有幫助嗎? 於 tfam.gov.taipei -

#50.台北市立美術館 - 玩全台灣旅遊網

位於中山美術公園內的台北市立美術館,是台灣首座現代美術館,設有展覽室、服務中心、售票處及美術紀念品店等服務區,館內主要辦理國內外重要的大型展覽、美術競賽, ... 於 okgo.tw -

#51.該有哪些要注意?一次網羅全台10間美術館預約觀展懶人包

在台北市立美術館登場的「塩田千春:顫動的靈魂」大獲好評,此為塩田千春作品《集聚—找尋目的地》。(Photo Credit:臺北市立美術館、Photography by ... 於 www.mottimes.com -

#52.北美館擴建地下美術館2028年開館- 生活 - 中時新聞網

台北市立美術館1983年開館,為台灣第一座現當代美術館,但開館近38年,北美館空間及設施都已不敷使用,因此規畫新的首都美術館計畫,擬打造前瞻性藝術園區 ... 於 www.chinatimes.com -

#53.臺北市立美術館Taipei Fine Arts Museum - YouTube

1983年12月,台北市立美術館以台灣首座現代美術館之姿正式營運,到今天已屆滿35年。在這35年間,北美館從無到有,走過不同時代特有的困境,亦吸收各時代獨特的養分, ... 於 www.youtube.com -

#54.忠泰美術館

忠泰美術館JUT ART MUSEUM 成立於2016年,延續忠泰建築文化藝術基金會之A better tomorrow 信念,成為台灣首座聚焦「未來」與「城市」議題的美術館。 於 jam.jutfoundation.org.tw -

#55.摩登老房子 台北故事館 - 台灣光華雜誌

過去只能遠觀而不得親近的古蹟建築,在閒置空間再利用觀念的鼓動下,一一自古老歲月中甦醒了起來。 位於台北市立美術館、中山橋邊,有一幢九十高齡的「老房子」,常常 ... 於 www.taiwan-panorama.com -

#56.北美館擴建打造「全台首座地下美術館」!絕美「玻璃天窗 ...

成立於1983年的「臺北市立美術館(北美館)」是台灣首座當代美術館,在明年將滿40週年之際,宣布新館的擴建,為解決「展覽和教育空間的不足」、「因應新 ... 於 www.niusnews.com -

#57.登曼波北美館全新個展《居家娛樂》挑戰藝術與性的模糊邊界

可能是年末最聳動的一個藝術展覽。攝影師/藝術家登曼波(楊登棋),繼拿下北美館首獎的作品《父親的錄影帶》後再度回到北美館,獻出精彩個展《居家 ... 於 www.vogue.com.tw -

#58.中山區台北市立美術館熱門旅遊景點 - 智遊網

前往中山區旅遊時,別忘了參觀台北市立美術館這個熱門旅遊景點Expedia.com.tw 的台北市立美術館旅遊指南帶您走透透! 於 www.expedia.com.tw -

#59.[台北親子餐廳]Artr北美館塗鴉餐廳-大型積木、溜滑梯、翹翹板

而台北美術館就是暑假的好去處,停車免費,. B2有Artr北美館塗鴉餐廳. 不吃餐廳也有免費的休憩區,可以自己買東西進去吃,吹免費的冷氣. 於 tisshuang.tw -

#60.北美館修繕後能否跟上時代?台灣美術館的再想像 - 新活水

台北 市立美術館即將從10月開始進行大規模的整修工程,這個醞釀已久的決定在多年來的討論過程中,體現著台灣藝術界如何期盼著一個能夠在硬體與軟體上跟 ... 於 www.fountain.org.tw -

#61.讓美術館成為文化的大客廳:台北市立美術館館長林平專訪

北美館 作為一個以觀眾為主體、容納多元觀點的「大客廳」,兼具日常性及表演性,不但要能面對過去、料理現在、建構未來,同時也讓觀眾在身心靈層面都與 ... 於 www.verse.com.tw -

#62.北美館擴建案啟動打造台灣首座地下美術館| 文化| 中央社CNA

台北市立美術館擴建統包工程由劉培森建築師事務所與福清營造股份有限公司組成團隊所提出的計畫方案獲選,將打造台灣首座地下美術館。圖為北美館本館與 ... 於 www.cna.com.tw -

#63.台北市立美術館 - 4FRee WiFi

台北美術館 簡稱為北美館,外觀為建築師高而潘依據中國傳統四合院概念所建,共有六層,以白色方形為主,兼具理性與感性面貌。不定期推出國內外展覽,從傳統到現代數位等 ... 於 www.4free.com.tw -

#64.台北市立美術館小說:雙城計畫探索台澳兩地

台北市立美術館「小說:雙城計畫」策展人簡正怡一語道破展覽核心命題。 今年是台北與澳洲伯斯市(Perth)締結姐妹市20周年,北美館特與澳洲伯斯當代 ... 於 www.merit-times.com -

#65.台北美術館,台北故事館- Google 我的地圖

台北美術館,台北故事館. ... 台北美術館,台北故事館. 地圖圖例. 條款. 100 公尺. 此地圖由使用者建立。瞭解如何建立自己的地圖。 管理帳戶. 建立新地圖. 開啟地圖. 於 www.google.com -

#66.台北雙年展| 首頁

1998年,臺北市立美術館首次邀請外籍策展人策劃台北美術雙年展並更名為「台北雙年展」。舉辦九屆以來,不僅提升了台灣當代藝術在國際間的能見度,更成功地將台北納入 ... 於 www.taipeibiennial.org -

#67.全台首座「地下美術館」!北美館擴建啟動,結合藝術與自然

而大家熟悉的北美館,是臺灣第一座現當代美術館,即將在明年邁入40週年!在慶祝之前,更有一項令藝文圈殷切盼望超過20年的好消息,北美館宣布啟動擴建案、 ... 於 www.elle.com -

#68.設計.拍照|台北市立美術館,藝術美照大爆發 - 時刻旅行

現在剛好是從今年8月13日開始到明年2月5日、兩年舉辦一次的「台北雙年展」。 雙年展是北美館與國際當代藝壇進行交流,所舉辦之最重要國際 ... 於 tripmoment.com -

#69.北美館2022 TFAM年度個展之『hi!你好! — 蕭筑方個展』

北美館 為鼓勵當代藝術創作,每年持續辦理TFAM年度個展(申請展)徵件,透過徵集國內優秀藝術創作者提案,帶給觀眾當代思辨與創作型態多樣化的體驗。 於 www.moneyweekly.com.tw -

#70.北師美術館

國立臺北教育大學北師美術館. 106台北市大安區和平東路二段134號 seguidores brasileiros. Copyright © MoNTUE All Rights Reserved. 國立臺北教育大學北師美術館台北 ... 於 montue.ntue.edu.tw -

#71.變調的文化台北美術館 喀報 - 國立交通大學

今年三月初,一封屬名為「張芳薇」的黑函在網路上流傳,內容指出現任台北市文化局局長謝小韞、台北市立美術館和環球策展公司之間有利益上的牽連,連續 ... 於 castnet.nctu.edu.tw -

#72.臺北市立美術館- Google Play 應用程式

臺灣首座現當代美術館,推動現當代藝術的保存、研究、發展與普及,維護美術歷史資產,建構公共記憶。策辦各項現當代藝術展覽,以及旗艦型展覽如「台北 ... 於 play.google.com -

#73.國立臺灣美術館-首頁

National Taiwan Museum of Fine Arts | 國立台灣美術館. 於 www.ntmofa.gov.tw -

#74.臺北市立美術館- 维基百科,自由的百科全书

臺北市立美術館,簡稱北美館,是位於臺灣臺北市圓山的公立美術館,成立於1983年12月24日,是臺灣第一座現當代美術館。 臺北市立美術館. Taipei Fine Arts Museum. 於 zh.wikipedia.org -

#75.台北市立美術館擴建工程 - 台灣建築報導雜誌社

本設計規劃出台北美術館園區,將美術館角色擴及到整體都市層面。透過天橋Airwalk系統將圓山捷運站與新舊美術館建築串聯整合,向北延伸至本館、向東 ... 於 www.ta-mag.net -

#76.台北市立美術館TFAM App手機應用程式上架,即刻免費體驗下載!

台北市立美術館正式推出App手機應用程式,以北美館英文縮寫TFAM(Taipei Fine Arts Museum)為名,同時於iPhone以及Android智慧型手機作業系統上架,免費下載,不受時間、 ... 於 magz.artscharity.org -

#77.『台北市立美術館』藝術商店・選品進駐 - 灰調 MONOCHROME

大家有機會到北美館看展,記得同時到藝術商店走走,將會發掘許多台灣藝術家與設計師的創作品牌,每件選品都值得您細細品味。 臺北市立美術館TFAM Store 於 monochrome.live -

#78.台北-中山區 臺北市立美術館x臺北故事館 - 記錄病女子

因為喜歡看展覽,所以很常來臺北市立美術館北美館的交通滿方便的,公車或捷運都可以今天坐捷運到圓山站1號出口,經過花博圓山園區就可以到美術館園區 ... 於 threethree33.pixnet.net -

#79.臺北市立美術館擴建計畫啟動打造融合文化藝術、自然景觀的 ...

說到臺北的藝術場館,我想台北市立美術館(以下簡稱北美館)絕對有著舉足輕重的地位,北美館自1983年開館後,即標誌著臺灣美術發展史上「美術館時代」 ... 於 www.xinmedia.com -

#80.敬老卡坐捷運|台北美術館:美呆了!一大片粉紅波斯菊花園+ ...

台北美術館 廣場前限定一大片粉色波斯菊花園+鞦韆,由陳慧嶠打造限定《預許之地》,緊臨花博,必賞景點千萬別錯過! 圓山站. 於 egoldenyears.com -

#81.總統前往台北市立美術館參訪

陳總統水扁先生今天上午前往台北市立美術館參訪。 總統抵達後,在故宮博物院林曼麗院長、北美館陳文玲代館長及文建會黃才郎處長的陪同下,首先參觀「布拉格劇場設計四 ... 於 www.president.gov.tw -

#82.臺北市立美術館最新展覽活動 - Klook

臺北市立美術館是台灣第一座公立現代美術館,致力於現當代藝術之典藏研究、教育推廣和展覽,並梳理台灣現當代藝術發展脈絡。 開放時間. 週日至週五:09:30 - 17:30; 週六: ... 於 www.klook.com -

#83.臺北市立美術館 - Google

臺北市立美術館,簡稱北美館,是位於臺灣臺北市圓山的公立美術館,成立於1983年12月24日,是臺灣第一座現當代美術館。 於 www.google.ca -

#84.臺北市立美術館 - LINE熱點

【LINE熱點】臺北市立美術館, 美術館, 地址: 台北市中山區中山北路三段181號,電話: 02 2595 7656。全台必吃美食、熱門景點推薦、美食外送、優惠折扣、線上預約掛號、 ... 於 spot.line.me -

#85.臺北市立美術館: 首頁

時間票價 · 交通位置 · 樓層介紹; 選物及餐飲. 藝術商店 · WOS 餐飲空間 · 王大閎書軒 · 當期展覽 · 預告展覽 · 歷年展覽 · 威尼斯雙年展臺灣館 · 台北雙年展 ... 於 www.tfam.museum -

#86.台北美術館X-SITE提案— 相遇之舟(入圍) - 建築、室內、品牌形象

TAIPEI CITY MUSEUM OF ART X-SITE PROPOSAL - A BOAT OF MEETING(NOMINATED). 台北美術館X-SITE提案— 相遇之舟(入圍). 於 design.woo-yo.com -

#87.優人物/打造台北市立美術館新氣象不走傳統路的藝術家王俊傑

之後,王俊傑陸續在北美館展覽外,也受邀做展場設計,包括2005年英國服裝設計師vivienne westwood回顧展,以及參與台北雙年展策展。2021年2月,他接任館長 ... 於 topic.udn.com -

#88.漫步「街事美術館」,一起戀念大同區,以藝術、聲音 - 微笑台灣

今年進駐昔日人文薈萃的大同區,與區公所、台灣新文化運動紀念館合作,精選與大同區文史相關的北美館典藏品—倪蔣懷《台北李春生紀念館》為起點,引領在地 ... 於 smiletaiwan.cw.com.tw -

#89.台北市立美術館親子教育活動規劃與學習策略之研究

本研究首先要探討美術館親子教育活動規劃的理論依據,並以台北市立美術館(簡稱北美館)為個案研究場域,藉由訪談、文件分析與觀察等質性研究的方法,分析北美館親子 ... 於 ndltd.ncl.edu.tw -

#90.臺北市立美術館 - Wikiwand

維基百科,自由的百科全書 ; Taipei Fine Arts Museum South Entrance 2019.jpg. 台北市立美術館南進門廊道. 於 www.wikiwand.com -

#91.台北景點【台北市立美術館】近距離感受當代藝術 - 潔妮食旅生活

全國第一座現當代美術館。 位於花博公園美術園區,如果是好天氣,純白色建築物的「台北市立美術館」顯得耀眼美麗,也因此成為許多年輕朋友的拍照打卡 ... 於 janice.life -

#92.台北美術館-台北市景點,中山區景點,台北市景點訂房住宿

台北美術館 -台北市中山區景點,台北市立美術館於1983年12月24日正式開館。位於台北市北區圓山,佔地20,442平方公尺,具備11,741平方公尺的平面展示空間。 於 www.taiwantravelmap.com -

#93.B. 台北市立美術館Taipei Fine Arts Museum - 歐華酒店饭店在 ...

B. 台北市立美術館Taipei Fine Arts Museum 歐華酒店- ... 網上訂票的饭店在台北市. 於 www.rivierataipei.com -

#94.超商咖啡贊助台北美術館每週五免費參觀展覽不用錢 - 鉅亨

經過半年籌備規劃,CITY CAFÉ獨家贊助北美館每週五門票,民眾當日到售票窗口不需憑證即可索取門票一張,並可自由觀賞各樓層展覽(特展除外),預計一年將 ... 於 news.cnyes.com -

#95.台北將出現首座地下美術館「臺北市立美術館」!劉培森與 ...

在「北美館擴建統包工程」計劃中,地下展演空間的設計除了美術館專業機能的硬體建制之外,展間黑白盒子之間的串連結合,如何創造展場空間最大的尺度或可能 ... 於 forgemind.net -

#96.2021北美館必看展覽!「塩田千春空降台北,盧明德

北美館 將於推出「塩田千春個展」、「高重黎個展」、「戰/藝未濟」等展覽 ... 不只現正展出中的台北雙年展,臺北市立美術館在2021年還有這些重點展覽 ... 於 www.harpersbazaar.com