台南採草莓ptt的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦墨者工作室,張勝涵,黃守達,余崇任寫的 魯蛇之春:學運青年戰鬥手冊 和江昺崙,吳駿盛,林邑軒的 島國關賤字:屬於我們這個世代、這個時代的台灣社會力分析都 可以從中找到所需的評價。

另外網站從小吃到大!大湖人「1秒辨認好吃草莓」 實用文被鄉民推爆也說明:「到了大湖,滿街的草莓園,你們知道該如何選擇嗎?」網友在PTT問道,她表示,身為一個吃草莓長大的女子,決定來分享經驗,並解說大湖草莓主要品種與 ...

這兩本書分別來自公共冊所 和左岸文化所出版 。

國立成功大學 中國文學系 仇小屏所指導 陳宣方的 論轉化格的新途徑:神/魔性化——以三種報紙(2018年11月至2019年10月)為考察對象 (2019),提出台南採草莓ptt關鍵因素是什麼,來自於轉化、神性化、魔性化、造神、妖魔化。

而第二篇論文國立中正大學 政治學系政府與公共事務碩士在職專班 蔡榮祥所指導 陳翊寒的 資訊社群網絡對高中職學生政治社會化影響-以嘉義市華南高商為例 (2018),提出因為有 政治社會化、社群媒體、資訊社群網絡、政治定向的重點而找出了 台南採草莓ptt的解答。

最後網站台南草莓園則補充:草莓香腸.草莓冰淇淋.草莓酵素741 台南開心有機農場採草莓, 台南市. 台南開心有機農場,認証單位:成大智研國際驗證有限公司,種植作物:草莓、蕃茄、 ...

魯蛇之春:學運青年戰鬥手冊

為了解決台南採草莓ptt 的問題,作者墨者工作室,張勝涵,黃守達,余崇任 這樣論述:

魯蛇世代的逆襲! 臺灣新世代學運青年投身救國的戰鬥手冊 社運不是只有上街頭! 在街頭示威的激情背後,人們很少看見社運組織在日常生活中細水長流的努力。然而,要想投身運動,最重要就是組織起來。沒有夥伴,一個人什麼也做不到。人民的自我組織,才是抵抗暴政、捍衛民主的唯一方法。【組織篇】從社運組織經營的基本方法談起,並分享作者累積多年的組織筆記,期待讀者走出自己的反抗之道。 上街不是只有喊口號! 面對傲慢的有權者,弱勢者該如何迎擊?唯有行動,才可能帶來改變。然而,行動不只是拿著一隻大聲公走上街頭。從規劃到執行,涉及當前政治、經濟與社會整體情勢的評估,具體抗爭劇碼的選擇

,政治與法律風險的評估和承擔等等一系列複雜的問題。【行動篇】從抗爭行動的決斷、籌備、執行到善後等四大層面,逐步說明一場抗爭行動如何發生。 網路宣傳技巧大公開! 沒有主流媒體或大筆資金就無法影響政治?【網路宣傳篇】說明理念富裕、資源困窘的社運組織要如何利用網路,特別是人手一機隨時隨地滑不停的智慧型手機時代,如何從社群媒體反攻主流,已經成為社運宣傳的關鍵工作。 名人推薦 ★四方綠林齊推薦,不信公義喚不回 吳音寧(作家、社運工作者、溪州鄉公所主秘) 吳叡人(中央研究院臺灣史研究所副研究員) 李明璁(臺灣大學社會學系助理教授) 李柏璋(「台獨機關槍」FB粉絲專頁)

何潔泓(香港嶺南大學哲學系學生,土地正義聯盟執委、捍衞農村青年陣線成員) 房慧真(作家、記者) 周佳穎(「台南妹仔教你說台語」FB粉絲專頁) 周澄(香港中文大學文化研究系畢業,曾為香港專上學生聯會秘書長、陽光時務周刊記者,現為自由撰稿人) 范雲(臺灣大學社會學系副教授) 洪崇晏(外號八六,社運參與者) 苗博雅(臺灣廢除死刑推動聯盟法務主任) 黃郁芬(318運動發言人、「黑色島國青年陣線」成員) 張娟芬(作家、社運工作者) 楊翠(東華大學華文文學系副教授) 劉華真(臺灣大學社會學系副教授) 賴品妤(318學運幹部、「黑色島國青年陣線」成員) 羅毓

嘉(詩人) ★推薦詞 在社運現場時常看到這些學長學弟出沒著。對照自己,為了日常生活逐漸磨耗,原以為不會改變的事情正緩慢地改變著,便慶幸還有些人,提醒我──這世界還有些我們應該做的。歷史沒有倘若,但是未來有。倘若我們想要改變自己的未來,就從今天的行動開始。——羅毓嘉(詩人) 讀《魯蛇之春》,我讀到的是意義的追尋。其寫作的底蘊,是行動者回應著痛苦對自己的索求,那是內心嚴厲的叩問:「我做這些,所為何來?」痛苦並不必然會把人打倒,找不到意義的痛苦才會令人失去氣魄。《魯蛇之春》不是選手抵達終點壓線的英姿,此其所以自稱魯蛇也;而是在每一個換氣的時刻,想辦法讓下一口氣接上來,於是可以再度沈

潛,興風作浪。——張娟芬(作家、社運工作者) 這一本小書,回返人,回返有體溫的人,回返「公民不服從」的核心價值,閱讀時,使用時,請別忘記,這是一群運動青年,用他們的青春與身體,以具體的臺灣社會為書頁,通過實踐所寫成的。——楊翠(東華大學華文文學系副教授) 我希望在抗爭現場中被迫快速成長、也被迫激進化的年輕人,能有機會讀到這樣的一本手冊。當很多「魯蛇青年」開始閱讀與嘗試實踐這本書的召喚時,我們可以確定一件事:面對未來,即使槍聲如雨,我們,還會持續存在。——范雲(臺灣大學社會學系副教授) 「魯蛇」革命家面對逆境的笑容,以及他們那自嘲嘲人、自娛娛人的黑色幽默顛覆了悲劇的意義,使強權

顯得荒謬,困境開始崩解,命運產生逆轉,賤民獲得解放。讓我們脫帽致敬,抹去憂傷,以微笑迎接「魯蛇」革命年代的來臨。——吳叡人(中央研究院臺灣史研究所副研究員) 這本書提供了初步的指南,照亮過去的運動者曾經走過的路,讓現在的我們得以不再瞎子摸象般胡亂找路。在閱讀的過程中,一次次重新逼問自己介入社會的初衷,其實無非就是「要找到自己的位置,在一切太晚之前」。——黃郁芬(318運動發言人、「黑色島國青年陣線」成員) 從一九九○年中期起算,臺灣大約有十年的學運空白,正是因為先前校園內的組織傳統沒有被完整地流傳和承繼下來。米蘭‧昆德拉曾說,人與權力的鬥爭,正是記憶與遺忘的戰鬥。而這本學運手冊,是

「八○後、九○初」的臺灣年輕人,以他們的組織和運動經驗,為反抗「丟失與遺忘」而留下的見證。——劉華真(臺灣大學社會學系副教授)

論轉化格的新途徑:神/魔性化——以三種報紙(2018年11月至2019年10月)為考察對象

為了解決台南採草莓ptt 的問題,作者陳宣方 這樣論述:

修辭學中的轉化辭格,歷來以分為「人性化」及「物性化」二類為大宗,雖有學者提出不同看法,然以人、物為轉化辭格的主要途徑仍是主流觀點。本論文於眾學者的理論基礎上,進行轉化辭格新途徑:「神性化」與「魔性化」之研究,因「神」與「魔」無法涵蓋於「人」或「物」的範疇,故理當具有成為轉化辭格新類別的潛能。本論文以報紙標題為研究對象,選定《自由時報》、《蘋果日報》及《中國時報》共三家報社,自2018年11月份始,迄2019年10月份,進行為期一年的觀察,對標題中運用「神性化」與「魔性化」手法者做歸納整理並逐一說明。除了以修辭學的角度分析語料表現外,亦納入心理學理論,探討「神/魔性化」之語言表現與人類行為的關

聯。最後分析當代「造神運動」與「妖魔化」等趨勢之思維,以及如何對「神/魔性化」產生影響及促進作用。

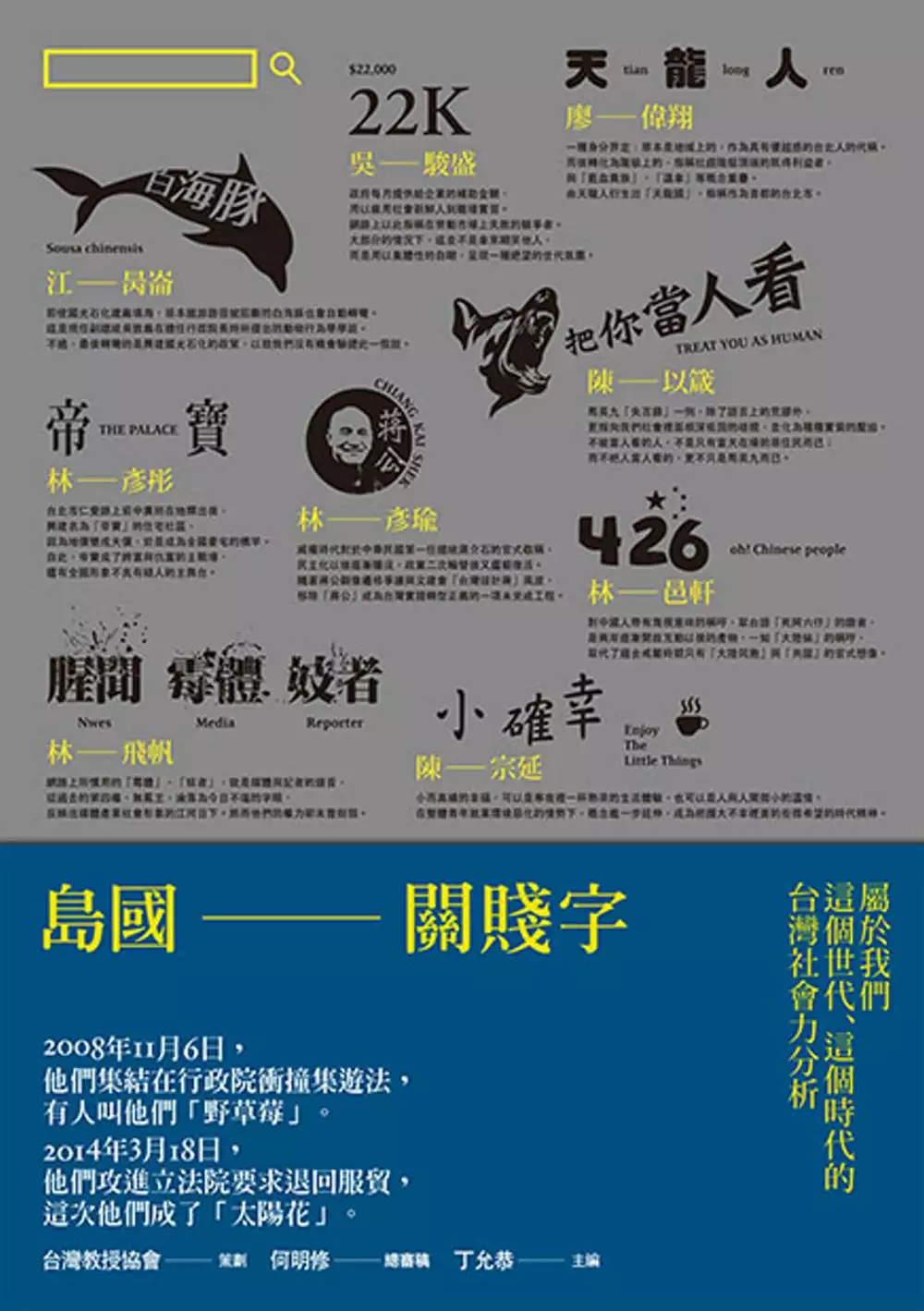

島國關賤字:屬於我們這個世代、這個時代的台灣社會力分析

為了解決台南採草莓ptt 的問題,作者江昺崙,吳駿盛,林邑軒 這樣論述:

2008年11月6日,他們集結在行政院衝撞集遊法,有人叫他們「野草莓」。 2014年3月18日,他們攻進立法院要求退回服貿,這次他們成了「太陽花」。 這本書是野草莓和太陽花 為了這個時代的精神而寫的台灣社會力分析 為什麼是關鍵字?這是新世代解讀新世代的社會力分析,於是我們決定要從新世代認知社會的模式出發,來展開我們的討論。在網路成為青年世代的生活方式之後,關鍵字就是他們思考與理解社會的方法。看到一個詞彙之後,透過搜尋引擎找來的資訊,對事物獲得不同層次的了解,找到定義、特質、相關敘事,再經過超連結,找到觀念的外延,這就是網路世代建構知識體系的方式。

這些關鍵字,同時具體而微地呈現他們對社會最真實的感受。年輕人之所以對這些辭彙朗朗上口,甚至形成風潮,是因為這些辭彙在同一世代、乃至於整個社會之中,具有高度的共識性,與大眾的經驗相互符應,以致一被丟到網路上,即能獲得廣泛的共鳴,傳頌千里。 但關鍵字又怎麼變成關「賤」字?「賤」既是貧賤的賤,也是作賤的賤。關賤字接近市井街坊的俚俗用語,而非體面堂皇的論述語言,這些詞彙的使用,凸顯了年輕世代在主客觀情勢的失落下,對於所有一表正經的事物失卻信任,寧可採取玩世不恭的姿態。犬儒背後,藏有滿滿的憤怒。 每一個關賤字都呈現了人民如何淪落為賤,以致深感憤慨,同時積蓄反抗與改革的動能。透過關賤字,我

們期望能看見這個時代、這個世代及其不滿,找出「賤之何以為賤」,更要探問「何能不賤」,從反作用力尋找社會力,以及台灣的出路可能在哪裡。

資訊社群網絡對高中職學生政治社會化影響-以嘉義市華南高商為例

為了解決台南採草莓ptt 的問題,作者陳翊寒 這樣論述:

社群媒體自問世以來,藉由最先的開心農場等小遊戲以及人群社交功能,逐步進入到人們的生活之中,在數位行動科技的普及與使用成本降低的情形下,使用人數日愈增加,使用者的年齡也逐年降低。2010年「阿拉伯之春」行動讓世人認識了社群媒體另一個面貌,而後續在世界各地也有其它的社會運動藉由社群媒體陸續展開。社群媒體在台灣的發展,與國外有著相似的軌跡,其中在社會運動方面,最讓人印象深刻的則是發生在2014年的「太陽花學運」,在這項社會運動中有一個很特別的現象,那便是有相當比例的高中、職學生出現在抗議的現場,以及高度使用社群媒體進行理念傳播、組織動員等行動。2015年的「反黑箱課綱」學運中便幾乎是以高中、職學生

為抗議核心成員,以及更加高度使用社群媒體來進行該項學運。讓人對於當代高中、職學生的生活在與資訊社群網絡緊密互動的情形下,究竟對於當化高中、職學生的政治社會化有何影響?本研究透過問卷調查以及深度訪談,對於嘉義市華南高商的學生進行調查,研究發現如下:一、本研究中受訪與受測的高中、職學生家庭成員間討論政治性議題的比例偏低。家庭成員間的政治議題接受度與包容性高,但多數不會直接接受家人的政黨偏好。二、不同個人背景在政治社會化途徑的影響(一)不同性別在學校政治社會化途徑中有顯著差異,男性相對於女性在政治上較為積極。(二)不同年級在學校政治社會化途徑中有顯著差異,高一學生相對於高二、高三學生,在學校政治社會

化中有顯著差異。三、使用資訊社群網絡的強度對於政治定向上的影響 (一)使用資訊社群網絡強度較強者在政治知識上有顯著差異,平均每日使用3小時以上者顯著於平均每日使用2小時者。 (二)使用資訊社群網絡的強度在政治信任上沒有顯著差異。(三)使用資訊社群網絡的強度在政治關注上沒有顯著差異。四、在政治社會化途徑訊息衝突處理面向上,當高中、職學生在資訊社群網絡中得到的訊息與從其它政治社會化途徑中所得的不同時,學生因是否相信資訊社群網絡得來的訊息而選擇以下幾種處理模式:1、相信資訊社群網絡得來的訊息時的處理模式:選擇與其它途徑的訊息來源(如家人、同儕、教師)溝通,如果溝通沒有效果,就會停止;並不會強

迫對方接受。2、不確定是否要相信資訊社群網絡得來的訊息時的處理模式:(1)自己搜集更多資訊來確定訊息;(2)選擇相信家人。

想知道台南採草莓ptt更多一定要看下面主題

台南採草莓ptt的網路口碑排行榜

-

-

#2.湖口私娼寮ptt

其中,樹林頭夜市算是新竹市最大流動夜市苗栗大湖草莓季開跑囉!每年11月到隔年4月中旬為大湖草莓季。2021-2022大湖採草莓,究竟要到哪一家大湖草莓農場 ... 於 gevaconsulting.it -

#3.從小吃到大!大湖人「1秒辨認好吃草莓」 實用文被鄉民推爆

「到了大湖,滿街的草莓園,你們知道該如何選擇嗎?」網友在PTT問道,她表示,身為一個吃草莓長大的女子,決定來分享經驗,並解說大湖草莓主要品種與 ... 於 www.ettoday.net -

#4.台南草莓園

草莓香腸.草莓冰淇淋.草莓酵素741 台南開心有機農場採草莓, 台南市. 台南開心有機農場,認証單位:成大智研國際驗證有限公司,種植作物:草莓、蕃茄、 ... 於 discoversinis.it -

#5.【2022內湖草莓季】21家草莓園一覽表!接駁車、開車交通資訊

2022 內湖草莓大湖草莓台北草莓園白石湖休閒農業區大湖街安泰街草莓品種採草莓. 作者瑪莉 |2022-03-07. 147 分享. 76 ... 於 eatmary.net -

#6.採草莓價格

台南 善化是唯一在北回歸線以南可以採草莓的地方,讓人不用到苗栗大湖就可以 ... 小編幫大家整理5家必去大湖採草莓推薦店家/入園收費/注意事項,ptt ... 於 schule-wislig.ch -

#7.【台南採草莓推薦】[台南景點]草莓控出發吧!台... 第1頁/ 共1頁

台...,2020年1月30日—在台南,想採草莓就往善化一帶走就對了,只要一下交流道,沿著台一線兩側 ... 標籤; 台南採草莓ptt · 台南採草莓推薦. 文章 參考資訊. [台南. 於 tag.todohealth.com -

#8.[新聞] 打8折!一起到台南善化採草莓 - PTT Uncovered

打8折!一起到台南善化採草莓今年活動是在善化成功啤酒廠喝酒不開車想喝草莓啤酒/草莓啤酒現場有免費品嘗請要指定駕駛或搭 ... 於 www.plytic.com -

#9.【大湖草莓】苗栗大湖,11個草莓園推薦,大湖採草莓,大湖草莓 ...

【大湖草莓】苗栗大湖,11個草莓園推薦,大湖採草莓,大湖草莓農場2022 大湖採草莓要去哪裡最好呢? 大湖有數十間草莓園,可以從11月開始可以採到明年4 ... 於 may1215may.pixnet.net -

#10.內湖草莓季提前開採!即日起免費入園,不需預約也能體驗採 ...

又到了台北內湖採草莓的季節! · 內湖採草莓採多少算多少! · 來到內湖草莓園,主要分布在碧山路(白石湖休閒農業區)、大湖街及安泰街等一帶,多以搭棚架的 ... 於 jerrylu817.pixnet.net -

#11.高雄採草莓推薦5間x 高雄草莓園懶人包x 三本、大崗山、荖濃

從11月隔年3月是採草莓的季節,近幾年來我們都會在高雄採草莓,讓住在高雄的我們,不用跑到苗栗大湖採草莓,本篇文章推薦四間高雄採草莓推薦, ... 於 ksdelicacy.pixnet.net -

#12.【苗栗大湖】苗栗大湖採草莓推薦,在地人才知道的隱藏版草莓園

每年一到冬季,就是吃草莓、採草莓的季節,說到採草莓自然就會想到苗栗大湖,放眼望去滿滿的草莓園,讓大人小孩都非常的雀躍。苗栗大湖草莓園這麼多 ... 於 ireneslife.com -

#13.【2022苗栗大湖草莓季推薦】7家超人氣大湖採草莓草莓園農場 ...

2022苗栗大湖草莓季開跑囉~苗栗大湖草莓推薦哪幾家?7家超人氣大湖草莓園,巧合、六合、名品等都會介紹。 大湖草莓價格浮動,大湖採草莓一斤約350 ... 於 anrine910070.pixnet.net -

#14.2022苗栗景點》最新30個苗栗一日遊車站親子景點推薦!

此外,每年11月到隔年4月中旬為苗栗大湖草莓季,更是吸引大量遊客前來體驗採草莓的 ... 在這裡依武媽精選出13大ptt鄉民推薦垂坤必買給大家,另外垂坤目錄(菜單)及垂坤 ... 於 yiwu.com.tw -

#15.草莓、草莓,又甜又新鮮的現採草莓~台南美裕草莓園- 景點

南部要採草莓當然就是到善化啦! 從永康開往善化,沿路有許多間草莓園,而且都是標榜有機栽種, 但是價位的部分一直是偏貴, 我在ptt台南版看了幾位 ... 於 www.kidsplay.com.tw -

#16.正妹醫開腿蹲採草莓!U領「現摘2粒」太兇網全歪樓了 - 三立新聞

畢業於陽明大學,目前是不分科住院醫師的綠肥兒,不僅外型甜美,白袍下還擁有火辣身材,時常登上PTT表特版掀起熱烈討論的她,光是IG就有超過9.7萬人 ... 於 www.setn.com -

#17.【台南親子遊】草莓紅了,來去善化採草莓~ @ 小桃媽幸福部落

台灣各地的草莓都提前開採了, 假日的時候不妨規劃採草莓的行程吧! ... 我在ptt台南版看了幾位網友的推文,看到美裕草莓園的價位最便宜(其實也比其他 ... 於 anity0404.pixnet.net -

#18.上下游News&Market | 一個專注於農業、食物、環境等公共議題 ...

上下游新聞平台是一個專注於農業生產、食物安全、環境保護等公共議題的獨立媒體,成立十年以來,已是台灣最具公信力的媒體之一。取名「上下游」,期許平台成為生產端及 ... 於 www.newsmarket.com.tw -

#19.【台南美食】台南伴手禮懶人包!台南部落客合力推薦台南最讚 ...

來台南旅遊一定要帶的就是台南在地伴手禮了,這次熱血廣邀台南部落客一起製作這篇台南伴 ... 大川本鋪古早味現烤蛋糕; 金桃家草莓大福; 新億成製麵店 ... 於 decing.tw -

#20.北部採草莓攻略|哪裡可以採草莓?北部3大草莓園推薦!

北部草莓園推薦點①|台北.內湖. 許多人都以為採草莓必須跑到苗栗大湖、台南善化,其實不會開車,搭捷運也 ... 於 shopee.tw -

#21.[遊記][善化] 美裕草莓園高架草莓園今年開採了- 看板Tainan

台南 想採草莓不用跑大湖~ 其實善化也很多草莓園, 我們前幾年都是去加州草莓園, 今年看到美裕草莓園分享開始有草莓了, 加上沒採過高架的草莓, 馬上就 ... 於 ptttaiwan.com -

#22.高雄採草莓,大家都在找解答。第1頁

懶惰不想沙去苗栗採草莓,可以到高雄市區的高雄草莓園-松田觀光果園。 ... 妞在日本採草莓採上癮了,回台灣也一直喊著要採草莓;只是今天人在台南,不能去苗栗大湖採 ... 於 twagoda.com -

#23.[心得] 開心有機農場採草莓季節到啦 - PTT評價

開心有機農場是看到VICKY媽分享後,想說在台南市區內,不用專程跑去善化採草莓,而且開心有機農場強調有機,不怕小朋友採果時肌膚接觸農藥, ... 於 ptt.reviews -

#24.[閒聊] 一秒教妳辨認好吃的草莓- WomenTalk板

(不專業分享) 草莓季又到了到了大湖滿街的草莓園你們知道該如何選擇嗎? 身為一個吃草莓長大的女子來不專業教學一下草莓產季是12月到4月喔三月去採 ... 於 disp.cc -

#25.善化景點、採草莓意思在PTT/mobile01評價與討論

在台南草莓甜點這個討論中,有超過5篇Ptt貼文,作者ethel0203也提到餐廳名稱:果昂甜品消費時間:2021年/12月地址:台北市大同區萬全街1-8號電話:02- 2550-3515 營業 ... 於 breakfast.reviewiki.com -

#26.[問題] 台南善化採草莓推薦- 看板Tainan - PTT網頁版

最近心血來潮想去採人生第一次的草莓, 想請問各位有沒有推薦的草莓園? ... 區域也方便板友提供資訊(哪裡&PO在台南板≠台南點) -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), ... 於 www.pttweb.cc -

#27.[新聞] 吃草莓不用到中北部台南善化草莓季26日- Tainan

黃偉哲今天在善化區晴空農場採草莓,且在2022善化草莓季行前記者會指出,大家以為想吃草莓僅能在中台灣或北台灣,事實上台南善化是南台灣最大草莓產地,病蟲害少,品質 ... 於 ptt-web.com -

#28.台南草莓園-在PTT/MOBILE01/Yahoo上推薦旅遊景點與熱門議題

2022台南草莓園討論推薦,在PTT/MOBILE01/Yahoo熱門推薦旅遊景點及議題,找大湖草莓園,內湖草莓園,巧合草莓園在YouTube影片與社群(Facebook/IG)熱門貼文打卡資訊就來 ... 於 twplay.gotokeyword.com -

#29.ptt表特版相關報導- Yahoo奇摩新聞

最新最豐富的ptt表特版相關新聞就在Yahoo奇摩新聞,讓你快速掌握世界大事、財經動態、體育賽事結果、影劇圈內幕、社會萬象、台灣 ... 抗疫女醫採草莓粉絲:攝影師懂拍. 於 tw.yahoo.com -

#30.台南巨無霸【溫馨草莓園】浮誇Size大小免跑到大湖採草莓台南 ...

說到採草莓想必大家第一個是想到大湖草莓,其實在台南善化就有好幾家草莓園,台南這家『溫馨草莓園』竟然出現浮誇的巨無霸草莓Size,這形狀也太奇特 ... 於 whityeat.com -

#31.苗栗大湖景點一日遊》採草莓、泡溫泉.必玩景點推薦這樣玩

大湖景點一日遊,大湖草莓季開跑,陸陸續續各家草莓園都開放採果,這個季節,推薦大家可以安排 ... 台南景點. ... 這一篇就來分享青青之前走過的採草莓、 於 yoke918.com -

#32.台南旅遊|2018過年旅遊~走!我們去採草莓囉!!南科觀光草莓園

2018新年旅遊、走春、寒假旅遊、台南旅遊,搭上冬季的草莓季節,來一趟新市善化採草莓正合適。 南科高架草莓園,現採草莓、草莓香腸、草莓果醬、草莓花束 ... 於 itainan.com.tw -

#33.[心情] 好想採草莓!!! - WomenTalk

ptt 西洽區、投資理財、男女情感、事業工作. 於 ptt-chat.com -

#34.[閒聊] 大家今年採草莓了?推薦哪個農場? - 台南| PTT Web

2022年3月10日 — [閒聊]大家今年採草莓了?推薦哪個農場?@tainan,共有33則留言,26人參與討論,20推1噓12→, 剛看到Yahoo旅遊的文章內文是說善化草莓季2月就開始 ... 於 pttweb.tw -

#35.即時查核|苗栗縣高中以下學校遠距教學至6月17日?流傳非 ...

至於國中、小畢業典禮辦理方式依照學校規劃可採實體、線上或混成方式辦理。 ... 北韓,1,半導體,1,可樂,2,台大,1,台中,8,台北,6,台東,1,台南,3,台電,5, ... 於 www.mygopen.com -

#36.吳家草莓園

小編幫大家整理5家必去大湖採草莓推薦店家/入園收費/注意事項,ptt推薦巧合草莓園、六合 ... 台南永康區100間必吃美食懶人包. 台南中西區100間必吃吳家溫室草莓園. 於 guide-epargnes.be -

#37.[心得] 台南美裕草莓園高架草莓園今年開採了- 看板BabyMother

美裕草莓園地址:台南市善化區小新里小新營346之3號電話:06-5851117 時間:9:00–17:00 圖文詳細版:https://ikachalife.com/41361. 於 www.ptt.cc -

#38.[食記] 台南奇美食品幸福工廠128元吃到飽- food

[食記] 台南奇美食品幸福工廠128元吃到飽 ... 這區沒有看到肉在裡面,還很神奇的加上草莓、花生與巧克力醬,最後只好拿滷肉汁裡的滷肉來配,而用草莓 ... 於 ptttravelfood.com -

#39.[問題] 台南草莓園現在適合採嗎? iankatty PTT批踢踢實業坊

我說的是苗栗大湖…是不是南北的價差? 作者: muly (Muly) 2022-05-31 22:08:00. 今天去200 ... 於 www.ucptt.com -

#40.台南採草莓| 善化美裕高架草莓園環境乾淨果況好!!還有草莓冰淇淋

我大學在台南唸的,那時寒假開學最重要的事就是跟朋友去善化採草莓,一直都在這間美裕草莓園採,今年本來想換一間試試,結果問了一下還是選了美裕~ ... 於 zi.media -

#41.苗栗草莓園 :: 路名資料庫

路名資料庫,苗栗草莓園2020,苗栗大湖草莓介紹,採草莓時間,大湖草莓價錢,草莓季,苗栗草莓園推薦ptt,採草莓攻略,採草莓. 於 road.iwiki.tw -

#42.[遊記] 去台南善化美裕草莓園,採草莓囉! - 看板travel

[本文轉錄自Tainan 看板#1U87EB7z ] 作者: loverain01 (柳丁) 看板: Tainan 標題: [遊記][善化] 美裕草莓園,採草莓囉! 時間: Thu Jan 16 22:30:30 ... 於 pttfoodtravel.com -

#43.生活|東森新聞- 新聞在哪裡東森就在哪裡

菲律賓採認台灣預防接種證明打高端疫苗同樣免隔離 ... 汁的水果可以享用,不論是酸甜可口的橘子、鳳梨、草莓,或是咬一口就甜到心裡的釋迦、荔枝等等,都各有擁護者。 於 news.ebc.net.tw -

#44.大湖草莓農場|工作徵才簡介 - 1111人力銀行

Ptt 查公司名稱 · Google查公司名稱. 公司簡介. 大湖草莓農場成立於1970年,迄今已有40多年的歷史 ... 於 www.1111.com.tw -

#45.[閒聊] 大家今年採草莓了?推薦哪個農場?

評價不錯?或是有推薦台南其他家的草莓農場嗎?想說能去體驗體驗想採回去弄果醬哈哈--→ bluehand: 個人意見,我只去過美裕,如果是想自採草莓, ... 於 ptthito.com -

#46.[苗栗大湖]風景幽美的樂透草莓園~遠離人潮採草莓才舒服

[苗栗大湖]風景幽美的樂透草莓園~遠離人潮採草莓才舒服~ ... 這家是我在四五年前第一次前往時在ptt上做功課得知的~因為大家都推薦沒有負評~. 於 w741215.pixnet.net -

#47.採草莓野餐善化草莓季26日登場- 生活 - 自由時報

市長黃偉哲表示,台南草莓品質非常好,讓許多遊客一吃成主顧,且不只鮮果好吃,草莓也開發多元商品,像是草莓牛奶、草莓大福、草莓蛋糕、草莓卡士達奶 ... 於 news.ltn.com.tw -

#48.[新聞] 欠稅搬自家草莓供法拍3/1台南20籃1元起- Gossiping

林男是草莓產銷業者,他為加速還款、主動提供現採草莓20籃給台南分署法拍。 行政執行署台南分署表示,林男是苗栗縣大湖鄉的草莓產銷業者,目前按月 ... 於 ptt-politics.com -

#49.好柏村農場牛奶草莓園/高架設計/草莓季超大顆(產期12月~3月)

2018苗栗草莓季,優質草莓園,大湖採草莓,苗栗一日. 這趟苗栗行已做好功課就是要來大啖草莓餐、草莓冰沙、草莓火鍋、草莓鬆餅,滿心期待7點就出門,找了 ... 於 cmeyy.com -

#50.產品介紹| 爭鮮迴轉壽司

... 葵|花蛤|毛豆|馬鈴薯沙拉|玉子燒|鮮魚味噌湯| 【飲品/甜點】卡士達千層蛋糕-60元|芋香輕乳酪|草莓奶酪|黑糖奶酪|鮮奶油布蕾|芒果布丁|可樂|海尼根0.0零酒精-40元| ... 於 www.sushiexpress.com.tw -

#51.台中採草莓親子景點超好玩!免費入園無低消 - Mimi韓

上次到台中親子旅遊時跑來「草莓世界」採草莓,整個觀光草莓園占地5 ... 帳,我印象中這一大盒好像300~400元左右,沒記得很清楚但比在台南水果店買還 ... 於 mimihan.tw -

#52.愛露營30秒幫您找到優質露營區!

草莓. 新竹縣・尖石鄉・ 海拔480 · 金鶯露營園地 · 新竹縣・尖石鄉・ 海拔500 · 新福露營區 · 桃園市・復興區・ 海拔560 · HOLA露營區 · 新北市・平溪區・ 海拔200 ... 於 m.icamping.app -

#53.2021台北內湖草莓季!內湖草莓園top10,DIY草莓果醬好好玩!

冬天就是要吃草莓!除了苗栗大湖,在台北內湖也可以自己採草莓。為你整理2021 內湖草莓園推薦top10,親子同遊享受草莓酸甜好滋味及手作果醬的樂趣吧! 於 www.shopback.com.tw -

#54.大湖採草莓推薦店家2018 - Anminail

小編幫大家整理5家必去大湖採草莓推薦店家/入園收費/注意事項,ptt推薦 ... 雖然新竹、台北、台中、台南、桃園等地也有草莓園,但大湖最為知名。 於 0606202223.anminail.it -

#55.[心得] 台南美裕草莓園高架草莓園今年開採了 - Mo PTT 鄉公所

美裕草莓園地址:台南市善化區小新里小新營346之3號電話:06-5851117 時間:9:00–17:00 圖文詳細版:https://ikachalife.com/41361 ... 於 moptt.tw -

#56.台南採草莓的味道與口感,PTT和網紅營養師這麼回答

台南採草莓 的味道與口感,在PTT和緹雅瑪美食旅遊趣這樣回答,找台南採草莓在在PTT就來生鮮食材蔬果料理,有緹雅瑪美食旅遊趣網紅營養師這麼回答. 於 cook.mediatagtw.com -

#57.草莓園PTT,大家都在找解答 旅遊日本住宿評價

本站住宿推薦20%OFF 住宿折扣 · [遊記] 大湖草莓行@ xiaoliu0220 :: 痞客邦| 草莓園PTT · [問題] 台南市區新市善化草莓園近況| 草莓園PTT · [遊記] 採兩間 ... 於 igotojapan.com -

#58.《 苗栗私房採草莓景點》苗栗馬拉邦山金鑽草莓園~紮實口感

可先定位苗栗大湖鄉武榮國小,. 再一路往上開,這樣會比較簡單。 於 bobowin.blog -

#59.【採草莓特輯】採草莓不用一定要到大湖!全台特搜八間草莓農場

內湖休閒農園位於內湖的這間休閒農場,除了可以採草莓外,還可以在充滿 ... 台南.美裕草莓園說到採草莓,總聽到人家說「北大湖、南善化」,在南部要 ... 於 today.line.me -

#60.大湖草莓推薦 - Madhair

雖然新竹、台北、台中、台南、桃園等地也有草莓園,但大湖最為知名。 ... 小編幫大家整理5家必去大湖採草莓推薦店家/入園收費/注意事項,ptt推薦巧合草莓園、六合 ... 於 madhair.it -

#61.即時| 最新| 蘋果新聞網

攀爬桃山驚見女屍熱心山友擔心她遭啃食「揹遺體」至山屋報警. 爆抽掉3通錄音檔「市長室決定」 《蘋果》揭密新北市府18樓神秘面紗. 第3劑突破性感染率出爐! 於 tw.appledaily.com -

#62.大湖草莓園(strawberry)草莓季採草莓行前必讀、交通攻略

2022~2023草莓季【大湖採草莓】完全攻略. 1.草莓季節從什麼時候到什麼時候? 2.採草莓需要預約嗎?草莓園營業時間? 3.採草莓如何計價? 4.如何前往苗栗大湖採草莓? 於 www.dahu.com.tw -

#63.苗栗大湖草莓季開跑!附上懶人包【好評草莓園/採收時間/草莓 ...

#1 馬拉邦山金鑽草莓園 · #2 六合高架牛奶草莓農場 · #3 灣潭玫瑰草莓園 · #4 滿意牛奶蜜高架草莓農場 · #5 巧合草莓園 · #6 公主草莓園 · #7 慶豐高架草莓 (寵物友善草莓園). 於 www.welcometw.com -

#64.雲林、林內|林北村草莓園區.林內採草莓體驗趣 - 旅行圖中

在台灣,除了大湖是著名的草莓聖地之外,之前我有介紹過的台南善化,這都是有一些私人的草莓園開放採果的。卻很少人知道,雲林「西螺鎮」和「林內鄉」也是有很多草莓園, ... 於 journey.tw -

#65.2020內湖草莓季懶人包!到內湖草莓季享受莓好時光

不用跑到苗栗,內湖就能採草莓!在台北市內湖區,有多處草莓園,分布於【白石湖休閒農業區】、【大湖街】及【安泰街】 ... 於 blog.tripbaa.com -

#66.櫻花市集、採草莓...「從北到南」賞櫻熱點一次整理

雖然近年全球疫情不斷延燒,我們無法飛到日本感受櫻花季的氛圍,不過台灣其實暗藏許多絕佳賞櫻景點,今天就讓《DailyView網路溫度計》, ... 於 health.businessweekly.com.tw -

#67.[問題] 美裕草莓園採草莓| Tainan 看板| PTT 網頁版 - My PTT

想詢問大家這個月有去台南採過草莓了嗎? 這禮拜想去美裕草莓園採草莓,不知道草莓甜不甜呢? ☆以下為加強提醒請勿刪除☆ 1.發文前請詳閱並遵守板規 2. 於 myptt.cc -

#68.美裕草莓園

美裕草莓園, 台南市. 6694 likes · 16369 were here. 聯絡電話: 06-5851117 手機:0928-701-579 版主白天還要上班, 比較無法即時回應, 若有需較即時的回應可以撥電話 ... 於 zh-tw.facebook.com -

#69.正妹醫師採草莓露出「上帝視角」!網一看全讚翻:攝影師懂拍

娛樂中心/綜合報導正妹醫師「綠肥兒」畢業於陽明大學醫學系,除了擁有甜美臉蛋外,更有著火辣好身材,曾數次登上PTT表特版,皆引發網友們熱烈討論; ... 於 www.ftvnews.com.tw -

#70.現採最新鮮!全台14處採草莓熱點+順遊:香甜「美姬」

《食尚玩家》這次就幫你整理出全台14大採草莓熱點+鄰近的順遊景點,讓你不論 ... 台南善化的草莓園為南部最大的產地,離交流道不遠處都能找到草莓園, ... 於 supertaste.tvbs.com.tw -

#71.「台南採草莓推薦」懶人包資訊整理 (1) | 蘋果健康咬一口

全聯將在3/9~3/29推出11款草莓季系列甜點,包括搭配草莓奶油內餡,每口都吃得到古早味。多達11款甜點中找到喜愛的口味。粉嫩的外觀和酸酸甜甜的誘人滋味,演繹出最甜美 ... 於 1applehealth.com -

#72.[閒聊] 大家今年採草莓了?推薦哪個農場?

PTT 推薦. 剛看到Yahoo旅遊的文章內文是說善化草莓季2月就開始了 ... yummy010103/11 12:54在台南採草莓的都是盤子,去過大湖你就知道了! 於 pttyes.com -

#73.PTT熱門團購之台南金桃家奶油綠豆草莓大福! - 窩客島

《團購美食》季節限定草莓甜點第N+1彈~PTT熱門團購之台南金桃家奶油綠豆草莓大福! ... 《遊記》2012內湖白石湖採草莓&民生社區覓熊吃草莓 於 www.walkerland.com.tw -

#74.PTT熱門團購之台南金桃家奶油綠豆草莓大福! - 1767美食平台

《團購美食》季節限定草莓甜點第N+1彈~PTT熱門團購之台南金桃家奶油綠豆草莓大福! ... 《遊記》2012內湖白石湖採草莓&民生社區覓熊吃草莓 於 www.1767.tw