台東池上藝術節的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦台東製造寫的 台東的100件小事:逛市集、學衝浪、當農夫,一起緩慢過日子 和蔣勳(文字‧畫作)的 池上印象都 可以從中找到所需的評價。

另外網站「2021池上秋收稻穗藝術節」時間陣容公開!雲門舞集、9m88也說明:

這兩本書分別來自四塊玉文創 和有鹿文化所出版 。

國立臺灣師範大學 地理學系 蘇淑娟所指導 鄭又維的 龍崎的創生:臺南淺山惡地的政治生態發展案例 (2021),提出台東池上藝術節關鍵因素是什麼,來自於地方創生、社區營造、政治生態學、行動者網絡、地質公園、空山祭。

而第二篇論文國立中山大學 公共事務管理研究所 謝政勳所指導 盧憶婷的 從協力治理觀點探討地方創生之推動-以高雄市旗山區為例 (2021),提出因為有 旗山區、區公所、大學、協力治理、地方創生的重點而找出了 台東池上藝術節的解答。

最後網站台東池上秋收稻穗藝術節週末登場!天堂路交管、接駁車資訊 ...則補充:一年一度的「台東池上秋收稻穗藝術節」將於10月24、25日於池上天堂路稻田區登場,為迎接活動到來,台東縣池上鄉文化藝術協會近日公佈交通接駁資訊與入場防疫須知,讓旅客都 ...

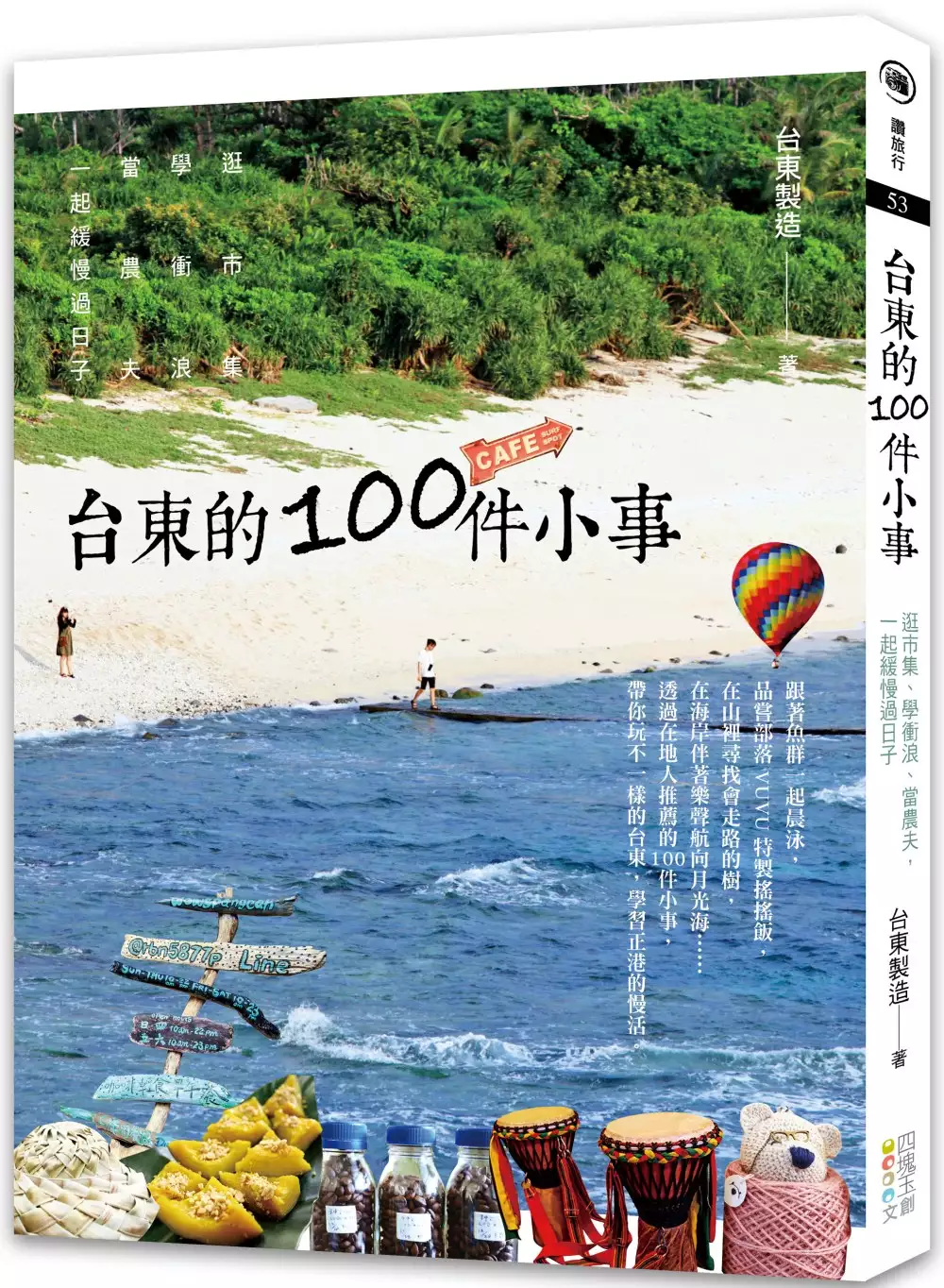

台東的100件小事:逛市集、學衝浪、當農夫,一起緩慢過日子

為了解決台東池上藝術節 的問題,作者台東製造 這樣論述:

金針花、鬼頭刀、金城武樹…… 你以為,台東只有這些「特產」嗎? 跟著魚群一起晨泳, 品嘗部落VUVU特製搖搖飯, 在山裡尋找會走路的樹, 在海岸伴著樂聲航向月光海…… 透過在地人推薦的100件小事, 帶你玩不一樣的台東,學習正港的慢活。 旅行,本來就是體驗另一種生活。 跟著在地人的腳步, 從海岸到縱谷,從平地到部落, 去海邊衝浪、夜遊,感受太平洋的溫柔, 在路邊品嘗台式下午茶,吃遍小吃集散地有夠幸福, 被返鄉遊子與移居青年的咖啡夢閃到感動淚流…… 在這片美好的土地上, 用不一樣的玩法,體驗最接地氣的100件小事, 這,

就是台東的慢生活。 本書特色 ◎100件在地小事,帶你當一回台東人! 你以為的台東,不只是欣賞山海景色、買買特產而已!在地人推薦100件小事,有美食、美景、有親切的人……等你一起體驗。 ◎海線、山線、市區,帶你繞一圈台東! 台東的地理區域較狹長,鄉鎮四散各處。本書以海岸、縱谷、市區分類篇章,帶你從海線玩到山線,再走回市區,完整體驗台東之美。 ◎景點索引搭配地圖,帶你輕鬆安排行程! 本書末附上以鄉鎮分類的景點索引,搭配鄉鎮區域地圖使用,讓讀者能夠認識台東各鄉鎮的地理位置,輕鬆安排行程。 美好推薦 易遊網董事長、中華管理發展基金會執行長|陳甫彥 台灣觀光

策略發展協會總幹事|楊荏傑 台東生活作家|劉襄群 (順序按姓氏筆畫排列)

台東池上藝術節進入發燒排行的影片

「風越大,老天爺越高興,最大的鄉親,最好的嘉賓,就是老天爺。」 這個特別的舞台搭建在台東池上伯朗大道旁的稻田中央,天地為幕布,隨風湧動的沈甸甸稻穗為舞者,靈氣和才氣兼備的藝術家在這裡高歌,慶祝又一年豐收。 2009年起,台東池上每年都會舉辦秋收稻穗藝術節。2020庚子年這一場演出的主題就是敬天謝地,而我從這一場演唱會中感受最深的,也是人們對於所在土地和上天的感恩與恭敬。

聽說每年池上音樂會不僅一票難求,就連當地人要當志工也要用搶的,而演出的所有的經費收入都會返還給台東縣,用於建設和創生。池上音樂會為什麼被稱為台灣之光呢?究竟有什麼吸引人的地方?請大家跟著我一起前往台東池上吧!

ps: 幸運的聽到最近爆紅的盧廣仲《刻在我心底的名字》,在田園裏聼別有一番風味!😍

✈️小花的傳送門:

【廣東小花在臺灣】:https://www.youtube.com/playlist?list=PLgif5i_i2ArrTUcA2IXvqwocaeUi2PaAq

【帶你玩轉廣東】:https://www.youtube.com/playlist?list=PLgif5i_i2AroglYzdh3qQJAlHTkUA7A8D

【小花香港行】:https://www.youtube.com/playlist?list=PLgif5i_i2ArrkKwGjyttJr0aEsKgs_YoL

【遇見絕美新疆】:https://www.youtube.com/playlist?list=PLgif5i_i2Arothotubra0S_ZaQoztSno5

【小花故事集】:https://www.youtube.com/playlist?list=PLgif5i_i2Arp7ZENU9Tu47Y_L4Stz_uT0

#台湾生活 #2020池上秋收稻穗藝術節 #廖小花 #盧廣仲 #張震岳 #刻在我心底的名字 #交换生 #生活Vlog #台灣 #广东 #小花 #大陸妹紙 #陸生 #廣東小花 #廣東妹子 #臺東 #池上

龍崎的創生:臺南淺山惡地的政治生態發展案例

為了解決台東池上藝術節 的問題,作者鄭又維 這樣論述:

臺灣的地方創生政策肇始於2018年,龍崎也在2019年舉辨的空山祭席捲一場文創風,2021年經歷過垃圾掩埋場事件後,通過地質公園與自然保留區的成立,似乎創造龍崎新生之始,也引起本研究的動機。回顧臺灣鄉鎮發展,各階段各有差異。早期社區發展主為國家政策規畫與宣導,地方社區則為政策實踐者,以國家政策結構的由上而下引導,地方自主性有限。然此精神在1990年代文建會的社區營造政策下產生變化,更與1990年代政治生態變換、經濟轉型、公民意識與力量逐漸抬頭有所關聯,當政策引導社區由下至上的治理萌芽,創造民間的活力與創意、培養社區的自明性與認同追求,可說是社會轉向之始;其後的社區總體營造進一步擴展地方的多元

作為。其後的農村再生、地方產業特色等政策,則影響鄉鎮產業特色發揮,近年的地方創生更是集由下而上精神於一身的綜合體,有利以政治生態學切入地方治理,俾利理解適地適性的地方發展。準此臺灣社區發展變遷的歷史借鏡,本研究藉行動者網絡理論概念,剖析龍崎在地方創生引導下的行動者的能動,並在能動性與關係網絡中,探索地方的共同目標與問題意識,以及差異能動者間如何達至協調;此關係網絡的穩定性與否以及如何建構,為龍崎創生成功與否的關鍵。龍崎惡地的農村特色,透過在地農產特色與具地景自明性的文創藝術結合的地方創生、過程與未來發展,回應地方創生如何善用在地的生態與環境內涵,使成適地適性的地方創生,是本研究探究的核心。關鍵

字:地方創生、社區營造、政治生態學、行動者網絡、地質公園、空山祭。

池上印象

為了解決台東池上藝術節 的問題,作者蔣勳(文字‧畫作) 這樣論述:

帶著季節所有的芬芳,日光、雨露、土地、雲和風,都在畫裡 ★ 蔣勳池上駐村油畫創作全收錄,縱谷之美盡收眼底 ★ 精美印製,限量發行,具收藏價值的油畫藝術之作 我要畫池上了,好像心裡忽然有一種篤定 每當日頭翻過海岸山脈,天光大亮時,他就走進布置簡約的畫室,站在畫布前,想大波池沒有日光時的寧靜,想水渠裡錚錚淙淙的水聲,想春天苦楝散發的香氣,想相連至天邊的搖曳稻浪;雲水天影、錚淙流水、土地芬芳……蔣勳用顏料一點一滴地累積池上記憶,縱谷之美,在畫布上留下永恆。 「我好像只想畫一張畫,畫裡重疊著縱谷不同季節的景象,春夏秋冬,空白的畫布一次一次改換,彷彿想留住時間和歲月

。」—蔣勳 作者簡介 蔣勳 福建長樂人,一九四七年生於西安,成長於台灣。中國文化大學史學系、藝術研究所畢業,一九七二年負笈法國巴黎大學藝術研究所。曾任《雄獅》美術月刊主編、東海大學美術系主任、《聯合文學》社長。 多年來以文、以畫闡釋生活之美與生命之好。寫作小說、散文、詩、藝術史,以及美學論述作品等,深入淺出引領人們進入美的殿堂,並多次舉辦畫展,深獲各界好評。著有散文《池上日記》《捨得,捨不得─帶著金剛經旅行》《肉身供養》《此生─肉身覺醒》《此時眾生》《微塵眾》《少年台灣》等;藝術論述《新編美的曙光》《美的沉思》《天地有大美》《黃公望 富春山居圖卷》等;詩作《少年中國》《母親》

《多情應笑我》《祝福》《眼前即是如畫的江山》等;小說《新傳說》《情不自禁》《寫給Ly’s M》;有聲書《孤獨六講有聲書》;畫冊《池上印象》等。 蔣勳Facebook:www.facebook.com/chiangxun1947 推薦序 蔣勳‧池上‧台灣好 ◎柯文昌(台灣好基金會董事長) 我是在屏東潮州成長的「庄腳囝仔」。年輕時,我在美商公司做事,因為工作的需要,跑遍全世界。不管在哪個城市,晚上睡覺時,眼睛一閉,首先浮上眼前的經常是綠油油的水稻田,和一張張台灣庄腳人質樸、樂天、認命的臉孔。中年以後,我開始有了很難跟在都會成長的家人說明白的鄉愁。 二○○八年,長年禮佛修

行,經常提醒我要布施的母親在高齡九十三歲時於午睡中往生。我想起母親要我「利益眾生」的期待,體認到時間的無情,對台灣的掛念和關心不能再空談,第二年的春分我邀了蔣勳、殷允芃和徐璐等好友,成立「台灣好基金會」。我們一致認為要台灣好,要從鄉鎮做起。東部資源較少,我們決定從台東著手。我們創辦鐵花村,讓原住民青年可以在故鄉高歌。莫拉克颱風後,「台灣好」全力投入嘉蘭村的復建。後來我們也在苗栗倡導小學生種菜,吃有機午餐的「神農計劃」;在我故鄉潮洲的小學推動「潮書院」。但,我們用力最深的是池上。 一百七十五公頃的美麗稻田,有機耕種的農友讓人感動敬佩,我們希望透過藝文活動為這個稻香的村莊注入人文氣息。七年來

,「台灣好」邀請許多藝術家造訪,與鄉民互動。年年舉辦的「池上秋收藝術節」已經成爲許多池上人家廣邀親友歡聚的節慶。二○○九年,陳冠宇在稻田中鋼琴演奏的照片上了《時代》雜誌網站。二〇一三年,我委託林懷民以池上為題材編作《稻禾》。雲門帶著這個舞作巡迴歐美各國;《紐約時報》用半版篇幅刊登舞者在稻浪前起舞的畫面,池上的朋友奔相走告,引以為傲。 三年前,我提出「池上藝術村」的構想,馬上得到蔣勳熱情的擁抱,並且自願擔任總顧問及首位駐村藝術家。我的好朋友復華投信董事長杜俊雄也毫無保留地支持,承諾以十年的獨家贊助實現這個夢想。這些能量催生了「池上藝術村」。 我們在池上老街到處走看,蔣勳一眼就挑上了大

埔村池上國中一間閒置的老宿舍。他說「這老房子跟我記憶中小時候住的宿舍很像。」池上藝術村的第一棟房子就這麼定下來了。我們只做最小的整修,保留了老宿舍的感覺,也把旁邊另一個房間闢為畫室。蔣勳就在前年十月正式開始駐村生活。 長期駐村的蔣勳已經成為池上的文化風景。每次到池上找他,和他一起在村裡逛,會不停聽到「蔣老師好!」的問候。鄰居們都很寵他,隨時送來自種的水果和特別的蔬菜。蔣勳天天畫畫,天天寫作。我不時會收到他傳來的簡訊或者照 片,有些是他在池上的所見所聞與心情感受,有些是他隨手拍下的天、地、山、雲、綠苗、稻穗……,全然地放鬆,讓我羨慕。 我不斷在聯合副刊讀到他的「池上日記」,因此認識了

我沒注意到的池上景觀和池上的朋友。我也曾多次到他的畫室,欣賞創作中和已完成的畫作。駐村後,他的畫有了不同的風格和氣勢,在畫中都可以呼吸到池上鮮美的空氣,感受到池上多彩的四時變化;我經常清晨去運動的大坡池,在他畫中也活了起來。蔣勳告訴我,以前很少畫大尺寸的畫,可是在池上寬闊的天地裡,忍不住畫了好幾幅大畫。他說:「我們真正的老師其實就是大自然,不是技術的學習,而是心靈的學習。」 在大美的池上,蔣勳把心中的感動淋漓暢快地寫出來,畫出來;一本讓人心曠神怡的《池上日記》,二十九幅令人凝神讚嘆的畫作。感謝蔣勳過去一年多為池上創作出如此豐美的作品。愛台灣是要用雙腳一步一步去認識它,用文字一句一句去歌詠

它,用畫筆、色彩一筆一筆去描繪它,使得任何人只要一說起我們的家園,都會讚聲:台灣好! 寧靜致遠的風景 ◎阮慶岳(元智大學藝術與設計系教授) 一九八九年在敦煌藝術中心發表首次個展,相隔七年後的一九九六年,蔣勳推出了第二次個展,並開始他爾後的二十年間,大約以兩年為期的持續創作╱發表週期。整體回顧觀看,蔣勳的畫作一直圍繞著山水、花與人物╱身體,這三個看似互不相干的主題間移走尋思,雖然書法、詩作與對於宗教的企望,也穿梭其間做牽引,但若歸根要細究的話,依舊是落在山水、花與人物╱身體,三者內隱意涵的分合辯證上。 這三個主題的創作手法與軸線,不管在技法、美學,與其中所透露的藝術觀,確實有其各

自分歧的源處,尤其是油畫與水墨的並列同行,分別對映了東西繪畫的兩種主要藝術創作脈絡,也顯現蔣勳創作背景的多元共存特質。 若是以最近(二○一三年)在「谷公館」畫廊展出的《春分》,以及今年(二○一六年)在台東美術館推出的大型個展《池上日記》系列畫作,來做近期的觀看與比較,依舊可以見到如上述在創作主體與技法脈流上,對於過往自我風格的承續,然而整體的濃郁厚實感加大,在筆法與意旨的輕╱重、濃╱淡之間,益發堅定也分明,顯現出作品的堅實成熟,以及風格揮灑的自信自如。 在近期的這些作品裡,值得注意的變奏轉變,首先是《春分》裡,最是耀目的四件聯作〈夏至〉、〈白露〉、〈春分〉與〈立秋〉,有著異於往昔的

獨特態勢。這四件大小接近、尺寸卻各異的油畫作品,脫離了先前以具象與畫意為主的風格,展現蔣勳過往少見的抽象畫風,尤其其中的〈白露〉與〈春分〉,顯露在油畫裡揉合水墨皴法的意圖,令人期待其後續可能。 也就是說,將山水畫的皴法及墨色,做為處理量體與畫面分割的美學手法,輕巧也不露跡痕地移轉到油畫中,確實是令人目光一亮的轉折。這兩件介於抽象與具象間的油畫作品,不僅有著些許蔣勳形容他所喜歡的:范寬的挺拔大器、郭熙的婉轉迷霧,與李唐的谿壑肌理,也同時化解了蔣勳過往顯得分歧的繪畫多元個性,將之轉化成合一的嶄新語言可能。 這樣的試探與前行,在《池上日記》的系列裡,得到更完整的呈現。這批以池上做為現實底

蘊的畫作,其中幾幅令人矚目的大尺度作品,立刻展現創作者的氣度與企圖。〈野燒〉與〈雲淡風輕〉可做為其中的代表,畫面裡天地視野遼闊、事物肌理分明,對於其中扮演視覺中心的山脈,尤其有著特別引人的蓄意處理。 相對於《春分》裡的抽象畫風,《池上日記》系列裡的山脈,相對有著回歸寫實的跡象。然而若是細看,同樣渾活的量塊與筆觸,依舊是埋藏在整體輪廓的寫實山體裡,像是騷動而不安的生命力道,永遠蠢蠢地欲動待發。這樣勁道鮮活的筆觸與量體風格,同樣可以在其他更顯靜態收斂的作品中見到,譬如〈薑花〉與〈荷花〉裡面的妖嬈葉脈,或是地景與林木枝幹的構圖處理上,都有著相同的塊體跡痕,應該已然是蔣勳的一個印記了。 其

他作品則延續著蔣勳整體畫風裡,一貫具有的寧靜祥和的恆久感。相對於天地顯現的有情寬慰,山脈的處理則宛如人間多變,以及因此的必須渾厚沉重,更藉此顯得其他生者(人物、花木與貓)的輕盈飄渺,彷彿生命一如盛開的繁花,皆有著瞬間燦爛的宿命哀悼與感傷。 這樣對人間依舊回眸的不捨心境,在〈林木深處〉的畫作裡,更是隱隱可見。那個彷彿正要獨自入林的僧人,立在滿布著分歧枝葉的林間,看似方向堅定卻又步履不移,徬徨怔忡之間,尤其引人好奇。 蔣勳的創作一直持恆堅定,其間的變化隱晦幽微,探討的主軸引人也重要,譬如水墨與油畫的自在合一,生命與美的糾攪辯證,都能逐步見到路徑清明顯現。而貫穿其中的,是一種相當清澄素樸

的心境。蔣勳寫說:「所以,走在那洪荒的風景中,可以與江山素面相見,彼此都沒有心機成見。」 素面相見與寧靜致遠,應當是蔣勳創作的底蘊,也是歸屬他一人的獨特風景與姿容吧! 自序 林木深處-二○一六年台東美術館畫展序 島嶼東部的風景常在心中浮起。 因為地殼板塊擠壓隆起陡峻的山脈,騷動不安,彷彿鬱怒被激動起來的野獸,向天空嘯叫著。一望無際的大海,波濤洶湧,擊打著堅硬的岩岸礁石,大浪澎轟,這樣狂野肆無忌憚,鋪天蓋地而來。 有時候覺得,風景其實是一種心事。 走遍天涯海角,我為什麼總是記得島嶼東岸那樣的海和那樣的山。 年輕的時候常常一隻背包,遊走於東部海岸。在一個叫

做靜浦的地方住下來,只有一條街,一間小客棧(彷彿叫元成旅社)。夏日黃昏坐在門口、面頰脖子塗粉的婦人,穿著薄薄背心,汗濕的棉布貼著黝黑壯碩的胸脯乳房。她搖打著扇子,笑著說:「來坐。」 滿天星辰,明亮碩大,我看到暗夜裡長雲的流轉,千萬種纏綿,千萬種幻滅。 附近營房的充員兵赤膊短褲,露著像地殼擠壓一樣隆隆的肉體,跟婦人調情嬉鬧。 在一個一個黎明,揹起背包,告別一個又一個小鎮,告別婦人和充員兵。他們有時依靠親暱環抱著,像一座山和一片迴旋的海。 靜浦,或者許多像靜浦的小鎮,都不是我流浪的起點或終點,我畢竟沒有停留,這樣走過島嶼東部的海岸和縱谷,學會在黎明時說:再見! 二○○

九年至二○一○年擔任東華大學中文系駐校藝術家,在花蓮美崙校區住了一年。覺得好奢侈,可以半小時到七星潭看海,半小時進到太魯閣看立霧溪谷的千迴萬轉。 我時時刻刻在想要去東部了。 台灣好基金會在池上蹲點,我參加了幾次春耕和秋收活動,看到那樣肆無忌憚自由自在的雲,更確定要到東部去住一段時間了。 特別要謝謝台灣好基金會柯文昌董事長,如果不是他有魄力承租下一些老宿舍,提供給藝術家到池上駐村,我到東部去的心願還是會推遲吧。 也謝謝徐璐,開著車帶我從台東找到池上,一家一家看可以居住的地方。最後他們帶我到大埔村的舊教師宿舍,紅色磚牆,黑瓦平房,有很大的院子,我忽然笑了:「這不就是我童年的

家嗎?」我想到《金剛經》說的「還至本處」,原來找來找去,最終還是回到最初,回來做真正的自己。 因為是自己的「家」,沒有任何陌生,二○一四年十月一住進去就開始畫畫了。十月下旬是開始秋收的季節了,我走在田間,看熟透的稻穀,從金黃泛出琥珀的紅光。在畫室裡裁了畫布,大約兩公尺乘一公尺半,在台北很少畫這樣大尺寸的畫。在縱谷平原,每天看廣大的無遮蔽的田野,回到畫室也覺得要挑戰更大的空間。 從秋收畫到燒田,從燒田看到整片金黃的油菜花,我記憶著色彩裡的繽紛絢爛,記憶著一片一片繁華瞬間轉換的變滅,領悟著色相與空幻的關係—色相成空,空又再生出色相。歲月流轉,星辰流轉,畫裡的色彩一變再變,畫裡的形容一變

再變,那一張秋收的畫變成田野裡的紅赭焦黑,不多久又變成油菜花的金黃,然後,立春前後,綠色的秧苗在水田裡翻飛,畫面又轉變了。 第一季稻作,我彷彿只坐在一張畫布前,讓季節的記憶一一疊壓在畫布上。 我好像只想畫一張畫,畫裡重疊著縱谷不同季節的景象,春夏秋冬,空白的畫布一次一次改換,彷彿想留住時間和歲月。 一年時間,創作二十九件作品,想起有一天看到「林木深處」,絳紅色衣袍的僧人愈走愈遠,樹林搖曳,林木高處的蟬嘶、鳥鳴,樹影恍惚,樹隙間的日光和月光,沙沙的風聲雨聲,人的喧譁,都被他遠遠留在身後了。 二○一六年三月二十八日春分後八日

從協力治理觀點探討地方創生之推動-以高雄市旗山區為例

為了解決台東池上藝術節 的問題,作者盧憶婷 這樣論述:

台灣推動地方創生之目的,應是找尋出地方獨有的DNA,從而帶動地方特色、經濟,產生人口回流的結果。本研究以協力治理觀點探討地方創生之推動,並以高雄市旗山區為例,透過參與旗山區地方創生提案過程,地方業者、區公所、大學對於初步地方產業規劃,提出具體建議。本研究探究區公所、大學、地方業者在地方創生提案過程中扮演之角色、定位及服務項目,其在執行面的認知與看法,透過參與觀察及深入訪談,梳理區公所、大學、地方業者三者間之關係與互動。本研究主要以Ansell and Gash(2008)提出之協力治理理論,探討旗山區地方創生計畫合作之產官學進行研究。本研究共計訪談十位受訪者,並依照協力治理理論之研究步驟進行

分析,了解旗山區地方創生之協力推動階段,包括:(一)經由過去合作經驗;(二)參與地方創生推動的過程;(三)未來再次合作的意願。本研究發現,從協力合作過程了解區公所、大學、地方業者彼此間,推動地方創生之關鍵因素為信任以及過去合作之經驗,從信任基礎建立協力之關係,透過三者相互合作,成為緊密可靠夥伴關係,為地方創生帶來新發展。

想知道台東池上藝術節更多一定要看下面主題

台東池上藝術節的網路口碑排行榜

-

#1.十月– 臺東行事曆・臺東形象月曆・臺東縣政府

... 傳達臺東人文地景的美好氣息。 你的風景是我的日常。 我的日常成為你最嚮往的風格,我在台東,你呢? found2021 ttdc center. ... 池上秋收稻穗藝術節 ... 於 found2021.ttdc.center -

#2.台東「2021池上秋收稻穗藝術節」登場!雲門舞集 - LINE TODAY

「池上秋收稻穗藝術節」每年秋天在台東池上舉行。(圖片提供:台灣好基金會,攝影:蕭安順). 秋收第13年正好迎來雲門舞集《十三聲》. 於 today.line.me -

#4.台東池上秋收稻穗藝術節週末登場!天堂路交管、接駁車資訊 ...

一年一度的「台東池上秋收稻穗藝術節」將於10月24、25日於池上天堂路稻田區登場,為迎接活動到來,台東縣池上鄉文化藝術協會近日公佈交通接駁資訊與入場防疫須知,讓旅客都 ... 於 itoday.com.tw -

#5.臺東縣池上鄉文化藝術協會 :: 2021全台活動資訊網

2021全台活動資訊網,售票時間8月底公告#演出嘉賓週五公告--- 【2019池上秋收稻穗藝術節】 時間:10/26(六)、10/27(日)14:30 地點:台東縣池上鄉萬安社區天堂路 ... 於 activity.iwiki.tw -

#6.2021池上秋收稻穗藝術節:十三聲 - 台灣好基金會

2021池上秋收稻穗藝術節:十三聲 · 9月24日(五)下午兩點OPENTIX售票系統啟售(舞蹈類節目) · 因應疫情採間隔座位售票(社交距離)含身障席 · 欲購身障席 ... 於 www.lovelytaiwan.org.tw -

#7.藝文精選區-2019池上秋收稻穗藝術節 - 台灣省教育會

在台灣好基金會、 台東池上鄉文化藝術協會、 林懷民、蔣勳等大力推廣與努力下, 從2009 年陳冠宇在金色稻浪中演奏,. 登上了美國《時代雜誌》網站,將 ... 於 tpea.org.tw -

#8.賴清德現身池上秋收藝術節逛台東夜市振興觀光 - 蘋果日報

「池上秋收稻穗藝術節」今年邁入第13年,作為台東池上最具代表性的重要活動,能享受國際級的田園美景,在其中還能欣賞生動舞蹈與優美歌聲,去年總統蔡英文 ... 於 tw.appledaily.com -

#9.2021池上秋收稻穗藝術節!雲門舞集、9m88 《十三聲》以金黃 ...

2021池上秋收稻穗藝術節將在10月30日、31日登場,今年再度邀請雲門舞集重返天地人合一的舞台,更有知名製作人陳鎮川、靈魂女伶9m88一同參與, ... 於 www.damanwoo.com -

#10.2019池上秋收稻穗藝術節~台東優質季節限定活動貓追熊民宿槍 ...

2019池上秋收藝術節每年都秒殺的活動,準備搶票啦2019池上秋收稻穗藝術節:一條日光大道×海洋|齊豫/陳建年. 20192019池上秋收台東民宿貓追熊的老闆說今年拚了. 於 www.taitungbb.com.tw -

#11.2017池上秋收稻穗藝術節 - 花蓮黃家溫泉民宿

2017池上秋收稻穗藝術節. 民宿首頁 » 民宿旅遊 ... 主辦單位:台東縣池上鄉文化藝術協會、台灣好基金會Lovely Taiwan、池上鄉公所 於 www.v8876629.com.tw -

#12.【池上好玩】2016池上秋收稻穗藝術節「頌。豐收。A-Lin 回家 ...

讓我#台東池上莊稼熟了民宿~小頭管家~ 來説說105年#池上#秋收音樂節吧! 160908 2016秋收-海報-最終版-01. 又到了一年之中我最期待的活動池上秋收 ... 於 www.farming-hostal.tw -

#13.台東池上民宿推薦_五月稻旅宿- 最新活動

活動名稱, 2021池上秋收稻穗藝術節. 相關網址, https://www.facebook.com/Chishangarts.org. 活動地點, 台東縣池上鄉鐵花路21-2號. 日期, 2021-10-30 至2021-10-31. 於 www.mayrice.com -

#14.池上藝術節今開演雲門十三聲美到「全身起雞皮疙瘩」 - 聯合報

金色稻浪翻湧,舞者翩翩起舞。「2021池上秋收稻穗藝術節」今天下午於台東池上鄉萬安社區天堂路稻作區開演,除了邀請雲門舞集... 於 udn.com -

#15.台東「2021池上秋收稻穗藝術節」登場!雲門舞集 - La Vie

「2021池上秋收稻穗藝術節」於10月30日、31日週末正式開演,今年邀來雲門舞集第三度登上秋收舞台,由知名製作人陳鎮川操刀、跨界合作新生代歌手9m88, ... 於 www.wowlavie.com -

#16.簡秀枝》在地人情味撐出台東池上的近悅遠來 - 奇摩新聞

於是,每一個金黃色稻浪翻風的季節,也成為池上師生們的浪漫期待,因為在池上稻穗藝術節的口碑,已讓池上遠近馳名。今天池上人賣得不只是池上有機香米, ... 於 tw.sports.yahoo.com -

#17.2021池上秋收稻穗藝術節的幕後無名推手 - 蕃新聞

【文/陳小凌】一期一會的2021池上秋收稻穗藝術節,在雲門「十三聲」首度攜手歌手9m88的歌舞中圓滿 ... 我除了是屏東潮州人,以外,我也是台東池上人。 於 n.yam.com -

#18.雲門十三聲在池上2021池上秋收稻穗藝術節 - 台北流行音樂中心

雲門舞集藝術總監鄭宗龍經典舞作《十三聲》,以街頭賣藝的傳奇說書人、在地傳統文化為創作背景,呈現台灣文化的生命力。今年秋天在台東池上,雲門舞者 ... 於 tmc.taipei -

#19.2021池上秋收|稻穗藝術節—十三聲3日 - 百夫長旅行社

1955年,席德進第一次來到台東,這片陽光燦爛之地。他應該沒想到,在他逝世40年的今天,我們將他的精選作品,聚集到池上穀倉藝術館。 於 www.centuriontour.tw -

#20.2021池上秋收稻穗藝術節推線上演出9m88、雲門舞集首度合作

「2021池上秋收稻穗藝術節」由台東縣池上鄉文化藝術協會、台灣好基金會與行政院農業委員會水土保持局共同主辦,今年主題《十三聲》, ... 於 www.xinmedia.com -

#21.池上秋稻藝術節月底登場藝人9m88、雲門舞集接力演出

除了歌手9M88的精采演出,雲門舞集更首次在台東演出舞蹈作品「十三聲」,搭配金黃稻浪為背景,舞者們將透過身體語言跟美聲,描繪台灣街頭的故事跟生命力。 於 news.ipcf.org.tw -

#22.池上-春耕野餐音樂節|雄獅旅遊

由池上鄉文化藝術協會主辦,以春耕、夏耘、秋收、冬藏為主題的活動,春耕節選在有著綠蔭草地的大坡池畔進行,鋪上野餐墊、備好池上鄉好店以及池上媽媽們, ... 於 event.liontravel.com -

#23.池上藝術村

台灣好基金會x 池上藝術村 ... 台東縣池上鄉 ... 長是在台東長大,唸的是台東的寶桑國小、寶桑國中,對故鄉有深厚情感,所以幾年來支持台灣好辦理池上秋收稻穗藝術節。 於 artchishang.org.tw -

#24.池上秋收稻穗藝術節跨界演出座位減半售票秒殺| 生活 - 中央社

備受期待的台東田野音樂饗宴「池上秋收稻穗藝術節」將在29日登場,邀請雲門舞集和流行歌手9m88跨界藝文演出作品「十三聲」,因疫情座位數減半, ... 於 www.cna.com.tw -

#25.秋收稻穗藝術節連辦12年歌手赴池上演出禮讚自然 - 民視新聞

每年都會在台東池上舉辦的秋收稻穗藝術節,已經邁入第12年了,這一次的活動,請來歌手盧廣仲、張震嶽等歌手,在稻田裡開唱,大家接力,一連唱了好幾首 ... 於 www.ftvnews.com.tw -

#26.台東池上。稻穗藝術節/蔣勳 - 陳主新eaton 部落格

台東池上 。稻穗藝術節/蔣勳. 我在2014年終於決定駐村兩年。台灣好基金會的執行長徐璐在池上辦一系列活動,像「春耕」「秋收」,她希望台灣人,特別是 ... 於 eatontung.blogspot.com -

#28.臺東縣池上鄉文化藝術協會

2009年起在池上舉辦「秋收稻穗藝術節」,由鋼琴家陳冠宇演出開始,每年池上秋收 ... 雲門舞集再次回到池上演出_松煙,在稻浪中翻舞、高歌,成為獨特的藝術表演型態,躍 ... 於 chihshangarts-org.weebly.com -

#29.26:我的台東初體驗:2020池上秋收藝術節、多力米故事館和 ...

這是我第一次到台東旅行,拜訪了池上多力米故事館、在池上好店吃了超棒的在地美食、也徜徉在池上秋收藝術節的美麗稻浪和演出之中。雖然今年不能出國, ... 於 paulieclc.com -

#30.2014池上秋收稻穗藝術節-a MEI的土地之歌-會讓你記得一輩子 ...

張惠妹這次的演唱還全數捐出給台東池上,做為池上發展的經費,也趁著這次的演唱找回原本更單純喜歡唱歌的原動力。 IMG_2305. 布雷克為何會來這次的2014 ... 於 blake.com.tw -

#31.2021.10.29台東池上秋收稻穗藝術節- 雲淡風輕的相簿@ 隨意窩 ...

個人相簿>2021.10.29台東池上秋收稻穗藝術節(共160張)回相簿列表. 秋收的時刻,池上黃澄澄的稻浪成為最好的舞台,搭配遠方的山巒作為背景,旅人和在地居民,在一片 ... 於 m.xuite.net -

#32.2021縱谷大地藝術季。漂鳥197最新作品|從初夏到秋收的詩意

甚至認為泰戈爾與台東沒什麼關係。 後來才知道,. 漂鳥197是縱谷大地藝術節的首屆主題,. 看到所有藝術作品 ... 於 margaret.tw -

#33.華信假期X池上秋收稻穗藝術節2日6990起

行程包含: *台北/台東來回機票。 *住宿台東飯店2晚。 *飯店早餐。 *機場-飯店來回接送乙次。 *池上稻穗藝術節門票。 *旅行業責任保險200萬暨20萬 ... 於 www.mandarin-airlines.com -

#34.池上秋收稻穗藝術節魅力- 亞洲週刊

台灣好基金會在台東池上鄉舉辦秋收稻穗藝術節,原住民歌手A-Lin等在一百七十五公頃稻田的大背景中演出,除了為地方創造特色外,更希望解決城鄉差距,吸引年輕人返鄉, ... 於 www.yzzk.com -

#35.【酷玩台灣、池上秋收】池上稻穗藝術節、台東桂田喜來登二日

2020池上秋收稻穗藝術節以《縱谷裡敬天謝地》為主題,特別邀請第31屆金曲獎評審團主席陳鎮川監製,並邀請流行歌手一同創作演出。在金色稻浪中舞台高歌表演 ... 於 www.colatour.com.tw -

#36.2013池上秋收稻穗藝術節翻飛稻浪裡的原始舞動 - 台東池上旅遊

秋意漸濃,由台灣好基金會主辦、復華投信獨家贊助的「2013池上秋收稻穗藝術節」,即將於11/2、3兩日,在台東縣池上鄉的稻田中展開。 於 958.tw.tranews.com -

#37.2019池上秋收稻穗藝術節綜合報導 - PeoPo 公民新聞

她高興地說「這次我終於能以池上人的身分歡迎大家來到我們家!」 金曲歌王陳建年以「台東心,蘭花情」開場,帶著臺東的卑南族人一同上台,演唱了包括他 ... 於 www.peopo.org -

#38.劉櫂豪爭取380萬元補助池上鄉農會辦理「2021池上秋收稻穗 ...

池上 秋收稻穗藝術節已成為台東池上秋收時最具代表性的重要活動,將於今年10月29日至31日在池上鄉萬安村天堂路稻田區辦理,主辦單位邀請「雲門舞集–十三聲 ... 於 taitung.news -

#39.2019秋收稻穗藝術節-台東池上-展力人力整合企業

首頁 > 2019秋收稻穗藝術節-台東池上 ... 2019郭富城世界巡迴演唱會-台北小巨蛋 · 2019台北藝術節《家庭浪漫》-台北市中山堂 · 2019獅子王百老匯音樂劇-台北小巨蛋 ... 於 www.jhan-li.com.tw -

#40.雲門舞集鄭宗龍談《十三聲》在池上秋收藝術節 - VERSE

台東池上 秋收稻穗藝術節,鄭宗龍特別將《十三聲》帶出劇場,和流行音樂製作人陳鎮川合作,邀請9m88和一起舞出在地「十三聲」。 於 www.verse.com.tw -

#41.台東池上藝術節 - Cookcn

台東 • 池上打卡新景點2020縱谷大地藝術季池上自行車環鄉路線… 2020台東池上秋收稻穗藝術節登場!A-Lin、艾怡良、盧廣仲等金曲美聲伴縱谷黃金稻浪 ... 於 www.cookcntral.co -

#42.雲門重返池上演出驚豔全球的《松煙》!林懷民:下雨照樣演

由池上鄉文化藝術協會、台灣好基金會聯手舉辦的「池上秋收稻穗藝術節」今年邁入堂堂第10年,並將於10月27、28日於台東池上鄉登場。 於 www.storm.mg -

#43.2021池上秋收稻穗藝術節雲門、9m88共演「十三聲」

由台東縣池上鄉文化藝術協會與台灣好基金會共同主辦的池上秋收稻穗藝術節,今年確定如期舉辦,將於10月30日、31日登場,今年特別力邀雲門舞集與 ... 於 ocacnews.net -

#44.黃金陣容!東台灣池上藝術節絕美稻穗接棒開唱台視11/7

2020池上秋收稻穗藝術節邀請陳鎮川製作,由盧廣仲、張震嶽、艾怡良等六組 ... 鐵肺女聲艾怡良於池上藝術節演出(圖/台東縣池上鄉文化藝術協會臉書) 鐵 ... 於 www.taiwannews.com.tw -

#45.【365日】池上秋收稻穗藝術節:美,在稻穗生姿,在山陵綿延

明後兩天陸續還有演出,但票早已全部售罄,沒搶到的朋友記得! 明年請早 . 此文為《台東製造臉書粉絲專頁》2018年〈365日計畫〉之舊 ... 於 www.zztaitung.com -

#46.池上秋收稻穗藝術節- 劉櫂豪委員 - 立法院

劉櫂豪立委協助池上鄉農會向農委會爭取380萬元經費補助辦理「2021池上秋收稻穗藝術節」活動。池上秋收稻穗藝術節已成為台東池上秋收時最具代表性的重要 ... 於 www.ly.gov.tw -

#47.2015年池上秋收稻穗藝術節系列活動--跟著優人稻浪雲腳

2015年池上秋收稻穗藝術節系列活動--跟著優人稻浪雲腳台灣好基金會、優人神鼓邀請您10/29-10/31秋收時節到花東縱谷,與優人 ... 相遇台東最美麗的風景最優質的藝術與文化。 於 www.accupass.com -

#48.整個台東就是大美術館!雲門首度合作9m88 池上秋收藝術 ...

「2021池上秋收稻穗藝術節」即將開跑,雲門舞集首度跨界合作歌手9m88、知名製作人陳鎮川,用精煉的身體語彙與歌聲,在等待秋收的金色大地上,演出池上 ... 於 www.ettoday.net -

#49.【藝文】台東Taitung~2020/10/25~池上秋收稻穗藝術節

官方網站:2020池上秋收|10/25 縱谷裡,敬天謝地FB粉絲團:台灣好基金會Lovely Taiwan 再度感謝台東當地文青朋友相招,得以參加今年非常難買到票的 ... 於 wuhsinyikate.pixnet.net -

#50.池上秋收藝術節不只翻轉觀光更翻轉在地學子的學習與自信

靜謐的鄉村、金黃色的稻浪間,邁入第11年的池上秋收稻穗藝術節持續用美 ... 由池上鄉文化藝術協會和台灣好基金會共同主辦的台東縣池上秋收稻穗藝術 ... 於 csr.cw.com.tw -

#51.池上秋收藝術節登場!齊豫、陳建年「黃金稻穗海」開唱

秋風颯爽,一年一度的台東池上秋收藝術節今(26)日順利登場,黃金稻穗包圍的舞台上,歌手齊豫、陳建年輪番獻唱,一旁60年的老穀倉,還有著精心策畫的 ... 於 star.setn.com -

#52.天地為舞台雲門重返池上「十三聲」與稻共舞 - 太報

以天地為舞台,雲門舞集將重返池上秋收稻穗藝術節, ... 「雲門舞集十三聲在池上」舞台版將於10月30、31日在台東縣池上鄉天堂路稻田區登場,線上版將 ... 於 www.taisounds.com -

#53.台東旅遊行程推薦|漂島197縱谷大地藝術節,遊走在12座地景 ...

台東 「漂鳥197-縱谷大地藝術季」由來自芬蘭、德國、土耳其、日本及臺灣等10位創作者,沿著197縣道、池上萬安村與振興村、關山電光里各處都能看見他們的作品, ... 於 www.yeshotel.com.tw -

#54.2017池上秋收稻穗藝術節 - 樂活民宿

【2017池上秋收】售票時間公告 #兩廳院售票頁面9月12日下午5點同步上架 活動詳情:http://chihshangarts-org.weebly.com/ 時間:10/28-29 14:30-16:00 地點:台東縣 ... 於 www.lohasbnb.com -

#55.雲門舞集攜手9m88重返自然「2021池上秋收稻穗藝術節」共演 ...

台東. 每年固定於10月底舉辦的池上秋收稻穗藝術節,今年邁入第13屆,過去邀請了不少知名演藝團隊、藝術家來此演出,今年度則由編舞家鄭宗龍、創作 ... 於 par.npac-ntch.org -

#56.池上秋收藝術節10/24登場!會場接駁專車交管資訊看這裡

「2020池上秋收稻穗藝術節」將在10/24、10/25兩日,於池上鄉天堂路稻田區(萬新道路)舉行。台中縣政府提醒民眾,活動當天會場週邊將進行交通管制, ... 於 newtalk.tw -

#57.池上秋收稻穗藝術節彙整 - KUO's完全主觀

池上 秋收稻穗藝術節 · 【2022台東池上住宿推薦】10間看黃金稻浪.必住民宿飯店.質感好評! · KUO's完全主觀│我是KUO. 於 kuolife.com -

#58.2021池上秋收稻穗藝術節登場賴清德搶先看鄉親場 - Rti 中 ...

一期一會池上秋收稻穗藝術節已成為台東在每年秋天的一大盛會,去年更首度邀請到蔡英文總統親臨觀賞,今年則迎來副總統賴清德,於29日提前觀看鄉親版, ... 於 www.rti.org.tw -

#59.臺東縣池上鄉文化藝術協會 - Facebook

... 在地鄉親成立了「臺東縣池上鄉文化藝術協會」,隔年開始,「池上秋收稻穗藝術節」與 ... 鄭先生是台東縣唯一的葉笛街頭藝人,小學4年級時見到原住民能夠用葉片吹出 ... 於 www.facebook.com -

#60.2017池上秋收稻穗藝術節 - YA !野旅行

主辦單位:台東縣池上鄉文化藝術協會、台灣好基金會Lovely Taiwan、池上鄉公所 首席贊助:和碩聯合科技(PEGATRON) 贊助單位:富邦文教基金會 於 www.yatravel.tw -

#61.2020池上秋收稻穗藝術節|購票、表演日期 - 阿波旅行中

2020池上秋收稻穗藝術節活動資訊. 主題:縱谷裡,敬天謝地; 時間:10/24(六)、10/25(日) ... 於 april-travel-blog.com -

#62.池上秋收稻穗藝術節登場齊豫首登場大喊過癮 - NOWnews今日 ...

記者鄭志宏/台東報導. 2019-10-26 20:42:22. 2019池上秋收稻穗藝術節邁入第20年,今年邀請齊豫與陳建年獻唱,各地的歌迷湧入池上,享受他們精采的表演;已第8年擔任 ... 於 www.nownews.com -

#63.2021池上秋收稻穗藝術節完美落幕,雲門x9m88稻田天光玩出 ...

2021池上秋收稻穗藝術節日前圓滿落幕,由歌手9m88攜手雲門,在美麗稻田中精彩展演,若當時來不及 ... 我除了是屏東潮州人以外,我也是台東池上人。」. 於 www.tatlerasia.com -

#64.池上秋收稻穗藝術節稻田區開演疫後送能量 - 自由娛樂

記者凌美雪/台東報導〕台東縣池上鄉文化藝術協會、台灣好基金會與行政院農業委員會水土保持局共同主辦的「2021 池上秋收稻穗藝術節」,今(30日)、 ... 於 ent.ltn.com.tw -

#65.2017台東池上秋收稻穗藝術節 - 台灣民宿大聯盟

九○年代初,以「新台語歌」在台灣音樂史上燃起燎原之火的伍佰,是橫跨文化與流行音樂的「搖滾天王」。伍佰今年也以「釘子花」獲得金曲獎最佳台語專輯獎。2017年10月, ... 於 minsubnb.com.tw -

#66.台東池上秋收稻穗藝術節張惠妹金黃稻田中感動開唱 - 每日頭條

台灣好基金會董事長柯文昌則表示,邁入第六年的池上秋收稻穗藝術節,邀請阿妹到稻田裡唱歌,除了是為做好「台東好歌手回饋台東好土地」的理念以外,更期許 ... 於 kknews.cc -

#67.2019池上秋收稻穗藝術節齊豫/陳建年 - 音樂旅行

2019 池上秋收稻穗藝術節一條日光大道X 海洋齊豫/ 陳建年(特別來賓) Part 1 隨緣移居台東之後生活就變很閒散,逍遙自. 於 shinnect.pixnet.net -

#68.雲門十三聲在池上(2021池上秋收稻穗藝術節)

今年秋天在台東池上,雲門舞者在大自然天地為幕、一片金黃稻浪中起舞,舞者身上的鮮豔彩衣,照映著街市文化的喧囂,對比群山低谷中的寂靜,只在秋收季節限時播送!豐富的 ... 於 cloudgate.kktix.cc -

#69.2022池上秋收稻穗藝術節的時間交通和停車住宿,FACEBOOK

2021年10月9日— 台東縣池上鄉每年在2期稻收割季節舉辦的「秋收稻穗藝術節」,已成為台東最具代表性的音樂活動。今年演出的時間是29、30、31日,地點和往年一樣在天堂路 ... 於 yearlyevent.mediatagtw.com -

#70.2020池上秋收稻穗藝術節 - 花東縱谷國家風景區

各活動時間以主辦單位最新公告為主. 2020池上秋收|活動票價公告時間:10/24(六)、10/25(日)14:30 地點:台東縣池上鄉萬安社區天堂路稻田區(萬新 ... 於 www.erv-nsa.gov.tw -

#71.2019池上秋收稻穗藝術節 - 台東觀光旅遊網

2019池上秋收稻穗藝術節 ... 地點台東縣池上鄉萬安社區天堂路稻田區(萬新道路) ... 欲購身障席座位者,請洽臺東縣池上鄉文化藝術協會089-861-089。 於 tour.taitung.gov.tw -

#73.2013池上秋收稻穗藝術節:台灣好基金會X 雲門舞集×復華投信

2013池上秋收稻穗藝術節—台灣好基金會x 雲門舞集在翠綠山脈中與稻浪共舞今年秋天, ... 地點:台東縣池上鄉天堂之路稻田區(錦新三號道路). 於 lovelytaiwan.pixnet.net -

#74.2021池上秋收稻穗藝術節:十三聲 - OPENTIX兩廳院文化生活

時間:2021/10/29-2021/10/31,地點:臺東縣池上鄉萬安社區天堂路稻田區_萬新道路,主辦單位:臺東縣池上鄉文化藝術協會,「往源頭的未知探索的同時,找到面對未來的勇氣」—— ... 於 www.opentix.life -

#75.2019台東池上秋收稻穗藝術節登場!《一條日光大道×海洋》齊豫

每年到了秋天,台東池上那一望無際的金黃稻穗讓人著迷,如今由池上鄉文化藝術協會與台灣好基金會共同主辦的「池上秋收稻穗藝術節」走過10年,如今邁向 ... 於 new-house.tw -

#76.池上秋收稻穗藝術節_ 搜索结果

人文·历史台東池上秋收稻穗音樂節全紀錄這片稻田會唱歌【转载】. 137 0 2021-09-20 是我小蔡啊 · 26:08. 音乐现场齊豫演唱&講話2019池上秋收稻穗藝術節. 於 search.bilibili.com -

#77.台東池上秋收稻穗藝術節 - 俏鬍子旅行團

台東池上 秋收稻穗藝術節 · 發佈留言取消回覆 · About / 俏鬍子旅行團. 於 travelm.tw -

#78.直擊雲門舞集、9m88在稻田裡舞蹈歌唱!「2021池上秋收稻穗 ...

花東縱谷間,被群山包圍的田埂,風吹拂低垂的稻穗沙沙作響,池上秋收稻穗藝術節以腳踩的土地為舞台,廣闊的天空與山嵐為背景,讓舞者姿態起落、歌手 ... 於 www.mottimes.com -

#79.【台東小旅行】2018池上秋收稻穗藝術節,林懷民老師與雲門 ...

池上 鄉文化藝術協會與台灣好基金會主辦的池上秋收稻穗藝術節,票真的是越來越難買了。還好,以「一條日光大道X 海洋」為主題,由歌手齊豫跟陳建年擔綱 ... 於 hardaway.com.tw -

#80.[暫定]2022池上秋收稻穗藝術節 - 諸彼特開放資料閱讀網

[暫定]2022池上秋收稻穗藝術節於活動- 觀光資訊資料庫資料集。活動名稱:[暫定]2022池上秋收稻穗藝術節,開始時間:2022-10-29T00:00:00+08:00, ... 於 data.zhupiter.com -

#81.雲門重返池上林懷民盼徹底改善台鐵 - 鏡週刊

台灣好基金會執行長李應平(左起)、林懷民、台東縣長黃健庭、池上鄉文化藝術協會理事長梁正賢共同參與「池上秋收稻穗藝術節」記者會。 於 www.mirrormedia.mg -

#82.台東小旅行:池上秋收稻穗藝術節,來聽伍佰與China Blue的 ...

池上 秋收稻穗藝術節,是我只要買得到票,就每年必定造訪的一個活動。今年2018池上秋收稻穗藝術節的表演者,是睽違好幾年後再登台表演的雲門舞集,而 ... 於 blog.tripbaa.com -

#83.恣意黃金浪海|東部冬日限定2021 池上秋收稻 ... - FineDayClub

2021 池上秋收稻穗藝術節|兩天一夜) ... 行程首日早晨安排搭乘飛機至台東,讓您輕鬆縮短交通時程,迎接東部假期。抵達後沿著陽光綿延的縱谷一路北上,沿途欣賞大地 ... 於 www.finedayclub.com -

#84.2021池上秋收稻穗藝術節完美落幕雲門線上加演 - 工商時報

2021池上秋收稻穗藝術節日前圓滿落幕,由歌手9m88攜手雲門,在美麗稻田中精彩展演,若當時來不及 ... 我除了是屏東潮州人以外,我也是台東池上人。」. 於 ctee.com.tw -

#85.[遊記] 台東池上秋收藝術節- 看板Taitung - 批踢踢實業坊

旅遊日期:105年10月旅遊區域/景點名稱:台東池上開放時間:全天交通 ... 到了當地我才聽說今年的「秋收稻穗藝術節」是第一年由池上主辦, 台灣好基金 ... 於 www.ptt.cc -

#86.池上秋收藝術節優人步行貼近土地 - 公視新聞網

2015年、池上、秋收稻穗藝術節,明天下午在台東的田當中演出,「優人神鼓」要演出「時間之外」這部經典作品。為了讓演出更貼近台東在地,團員從台東市 ... 於 news.pts.org.tw -

#87.以天地為舞台雲門舞集與池上國中生在雨中飆舞

以天地為舞台,金色稻浪為背景,相隔3年,雲門舞集再度重返台東池上秋收藝術節,30日與歌手9m88同台演出作品《十三聲》,從乾爽的天氣跳到下雨, ... 於 www.chinatimes.com -

#88.夏季旅遊-2020東海岸大地藝術節/月光.海音樂會 - 池上鄉民宿網

活動相關訊息. 活動地點: 都歷遊客中心 活動址址: 台東縣成功鎮信義里新村路25號 活動時間: ... 於 chishang.taitungminsu.com.tw -

#89.全鄉動員‧天地共籌池上秋收稻穗藝術節 - 台灣光華雜誌

一個人口嚴重外移的小鎮,卻在2009年登上《時代》雜誌,照片裡的音樂家在金黃色的稻浪裡彈奏鋼琴,輕風拂過稻田,琴聲在山谷間悠揚迴響。 台東池上秋收稻穗藝術節, ... 於 www.taiwan-panorama.com -

#90.2021池上秋收稻穗藝術節回歸土地雲門x9m88藝術節玩出新火花

我除了是屏東潮州人以外,我也是台東池上人。」 (來源:台灣好基金會提供). 池上秋收邁入第十三個年頭,正好雲門帶來「 ... 於 www.dfunmag.com.tw -

#91.台東池上秋收藝術節 - Allesc

台東池上 秋收藝術節今年已是第11年,歌手陳建年26 日應邀演出,他背著吉他自彈自唱,並 ... 2020池上秋收稻穗藝術節台東登場!6組歌手美聲伴黃金稻浪. 於 www.allesc.co -

#92.2021池上秋收稻穗藝術節登場賴清德搶先看鄉親版 - 新浪新聞

副總統賴清德出席池上秋收稻穗藝術節鄉親場,欣賞演出。(江昭倫攝)一期一會池上秋收稻穗藝術節已成為台東在每年秋天的一大盛會,去年更首度邀請到蔡 ... 於 news.sina.com.tw -

#93.池上秋收稻穗藝術節雲門田間舞"松煙" - 華視新聞網

台東池上 秋收稻穗藝術節,暌違五年,再度邀請雲門舞集表演經典舞作「松煙」,這部作品的靈感來自於書法之美... 於 news.cts.com.tw -

#94.2021池上秋收稻穗藝術節 - 發現台東

今年在疫情趨緩情況之下,台東縣池上鄉文化藝術協會與台灣好基金會共同主辦的池上秋收稻穗藝術節,邀請雲門舞集與歌手9m88擔任藝術節的主演嘉賓,為 ... 於 discovertaitung.com -

#95.池上秋收幕後林懷民催生天然劇場| 方格子

「池上秋收稻穗藝術節」從第五年雲門舞集的售票演出開始, ... 池上鄉文化藝術協會, 池上秋收稻穗藝術節, 台東, 林懷民, 舞台, 表演, 農民, 藝術節, ... 於 vocus.cc -

#96.冠軍米救不了人口外流 池上人華麗轉身,用秋收和藝術救家鄉

#台東池上 冠軍米救不了人口外流──池上人華麗轉身,用秋收和藝術救家鄉 ... 然而池上與藝術的關聯,並不僅在這裡。2009年起,池上連續11年舉行「秋收稻穗藝術節」( ... 於 web.cheers.com.tw -

#97.雲門將重返池上舞台和歌手9m88合作十三聲與稻共舞 - 更生日報

記者林耿弘/台東報導 2021池上秋收稻穗藝術節由臺東縣池上鄉文化藝術協會、台灣好基金會與行政院農業委員會水土保持局共同主辦,邀請雲門舞集重返 ... 於 www.ksnews.com.tw