台東縣行政區的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦陳遠建寫的 台灣縣市地圖王:台東縣全圖 和星球地圖出版社的 中國分省系列地圖集:台灣省地圖集都 可以從中找到所需的評價。

另外網站我國行政區域劃分問題分析 - 第 26 頁 - Google 圖書結果也說明:男外以較窮的台東縣來看'縣政府依頼上級軍位的補助和協助約倍綿収入的 57 】 8 % '而在台東縣之下的描鎮市公所方面'這個字更高達 78.8 %。因此,如果中央與地方的財政收 ...

這兩本書分別來自戶外生活 和星球地圖出版社所出版 。

國立高雄師範大學 性別教育博士學位學程 游美惠所指導 余桂榕的 花東已婚原鄉婦女移動經驗之探究 (2020),提出台東縣行政區關鍵因素是什麼,來自於女性主義地理學、原住民女性、交織性、性別與空間。

而第二篇論文國立臺灣大學 人類學研究所 胡家瑜、童元昭所指導 呂憶君的 抵抗與主體性:花蓮港口阿美人的復耕實踐 (2018),提出因為有 農耕、阿美族、土地、抵抗、藝術、食物的重點而找出了 台東縣行政區的解答。

最後網站屏東縣概述則補充:屏東縣位於台灣省最南端,背山面海,東沿中央山脈與台東縣接壤為鄰,南瀕巴士海峽,北隔下淡水溪(高屏溪)與高雄縣為界,西臨台灣海峽,南北長約112公里,東西寬約47 ...

台灣縣市地圖王:台東縣全圖

為了解決台東縣行政區 的問題,作者陳遠建 這樣論述:

MB01~MB20《台灣縣市地圖王》 最新、最好的台灣縣市地圖出版了! 戶外生活團隊彙集45年之大成所建置的「台灣生活地圖資料庫」,就中擷取精華,為全台編製各縣市全圖。其主圖詳細呈現該縣市的高速公路、快速公路、省道、縣道、鄉道……等交通網,以及交流道位置、里程、景點分布等;此外,主要鄉鎮還附有詳實的中心街區圖。45年信譽保證是有史以來最佳縣市行政區域圖。 [規格〕:一個縣市一大張,菊版全開,全張尺寸:87*62公分,兩面彩印。 [內容〕:每張縣市全圖包括「全縣市大圖」、「鄉鎮中心街區圖」、「主要景點索引」和「街路索引」,地形地貌一目瞭然,圖幅精美。 [製作〕:

每張縣市全圖皆有一幅大範圍「主圖」,以及4~31幅的1:5千~1: 5萬比例尺「鄉鎮中心街區圖」。全以3D立體暈渲呈現,製作精美,好看又好用。 [景點、街路索引〕:重要景點、街路都有索引資料,是找路尋點的最佳幫手。 [特色出版品.CP值超高]:地圖詳實、印刷柔雅,索引資訊豐富,且售價親民,是市面上物超所值的縣市地圖。

台東縣行政區進入發燒排行的影片

南迴公路,是台灣的一條公路,屬於台9線的一部份,連接屏東縣枋山鄉楓港與臺東縣臺東市馬蘭之間,全長約112公里(現里程為100.7公里)。南迴公路闢建於清代沈葆禎,由袁聞析負責開闢,1933年(昭和8年)擴建,1939年(昭和14年)完成楓港-阿塱衛(今達仁)-台東間,可通行汽車的「楓港台東道」。屬於國庫或地方改善養護的「指定道路」。二戰後,此路便改稱為「南迴公路」。西起屏東縣枋山楓港,自台東縣達仁向北,北至台東市區,接續花東公路。路經屏東縣枋山鄉、獅子鄉、台東縣達仁鄉、大武鄉、太麻里鄉、台東市等行政區。其中楓港-達仁間為山地段,達仁-台東間為平地段。位於屏東與台東交界的壽峠是南迴公路的最高點,海拔約478公尺。由於南迴公路較其他橫貫公路(北橫公路、北宜公路、中橫公路、新中橫公路、南橫公路)的彎度和坡度為大,尤其是接近壽峠附近更是有連續不同角度的陡彎,體質較差的人在搭乘交通工具的時候經過在此路段特別容易有暈車的現象,必須服用暈車藥才能稍稍緩解其症狀。而氣溫亦不穩定,容易起霧甚至下雨造成視線不佳而導致路滑,造成車禍,是隨時間越晚越容易造成交通事故。

知本溫泉位於臺灣臺東縣卑南鄉,依地質分類知本溫泉屬於位於中央山脈板岩區的變質岩區溫泉。沿知本溪分布的區域共有三個出露點,分別為知本外溫泉(溫泉橋附近)及知本內溫泉(知本國家森林遊樂區附近),另一個出露點位於晴山東南方的知本溪河床。「知本」之名並非來自日人命名,而是源自卑南語Katratripulr(卡地布。知本部落;另有團結、在一起之意),後來漢人依閩南語音譯為「知本」(Ti-pún)至今。溫泉旅館及商圈都位於知本外溫泉,因此處屬知本溪下游,離車站及公路較近;而知本內溫泉則位在山區,有知本森林遊樂區。知本溫泉的水溫最高可達95℃,酸鹼值約pH8.5,含碳酸氫根離子約627-1816ppm,鈉離子約419-951ppm,屬於中性碳酸氫鈉泉。晚上露天劇場可欣賞原住民之民族歌舞表演

花東已婚原鄉婦女移動經驗之探究

為了解決台東縣行政區 的問題,作者余桂榕 這樣論述:

本研究是探討花東已婚原鄉原住民婦女移動的經驗,藉由深度訪談蒐集資料,對共計11位報導人的移動經驗進行深入探究。以女性主義地理學的觀點,嘗試著從日常生活地理學、時間地理學的方法及性別與空間的視角,探究原鄉婦女的性別角色及移動經驗的樣貌,聆聽其如何敘說自己移動的生活經驗,了解原鄉婦女性別角色與年齡、階級如何影響其空間移動的能力與樣貌。 本研究發現:一、原鄉婦女婚前婚後的生活是各自不同的樣貌,因為婚姻與家庭、夫妻溝通協調及家庭倫理等理念不同,需要磨合找到適合克服雙方差異及適應的彼此互動的方式。從移動經驗來看,婚前比婚後的移動範圍較大,移動機會多且充滿無限動能。二、因所處地理位置偏僻,生活的移

動範圍是長距離及長時間,而職業婦女下班後,又是「第二輪班」的勞動時間。除了扮演媳婦角色,可能還身兼母職及女兒的身分,得頻繁移動以肩負照顧職責。加上原鄉移動交通工具選擇性少,並無法促進資源的可及性,也凸顯原鄉高齡婦女移動的困境,以及需要在宅醫療照顧的迫切性,使能關注到原鄉婦女而不致成為另一個隱形的病人。三、原鄉婦女的能動性展現可以打破外界社會所建構的弱勢化,雖然地理環境限制與多重身分的角色責任繁重,但是仍能充滿動能且開展自我突破的求生策略。 在研究建議方面,研究者主張需要重新檢視國家推動性別主流化政策,積極改善性別平等政策綱領中,對應原住民及偏鄉農村婦女的問題與措施:提高農村婦女自主移動及參與

政策的能動性;發展多元就業及婦女創新教育;克服交通和醫療等資源輸送可及性的措施;增能社區自主健康識能及自我醫療量能、改善健康醫療與照顧資源政策、推動原鄉在宅服務和長照效能、提高環境能源與科技在偏鄉的技術參與機制,培養原鄉各項如科技、地理及空間規劃女性人才。未來研究應深入探討交織性政治與原鄉婦女之多重壓迫經驗,善用女性主義地理學的觀點和生態女性主義來探究原鄉相關政策,重視運用在地知識,鼓勵及發展原鄉女性在地族群的性別敏感度,尤以原鄉高齡者(婦女)健康、文化傳承與照顧靈魂需要為迫切,也應更積極整合跨領域的視野與理論觀點。

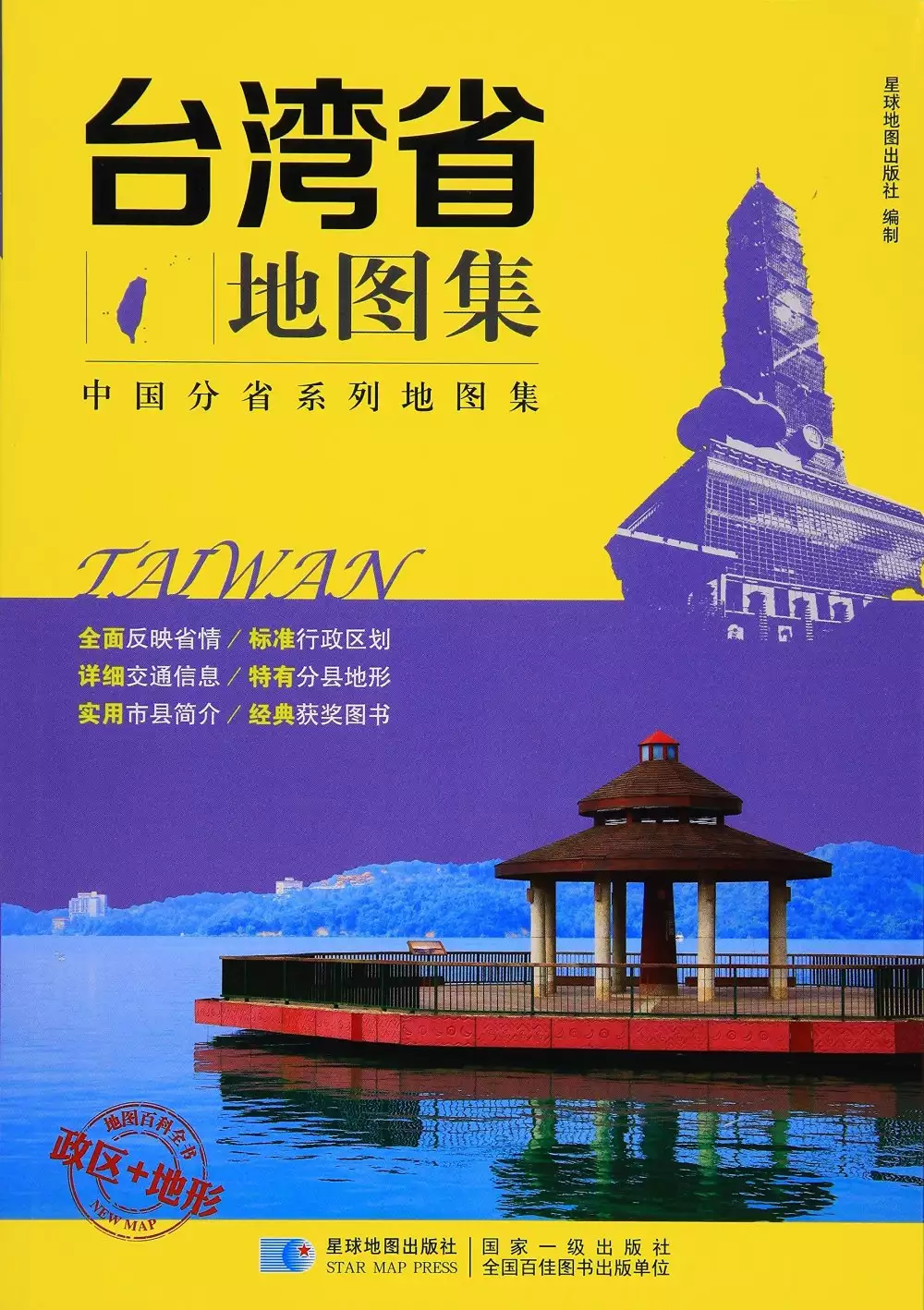

中國分省系列地圖集:台灣省地圖集

為了解決台東縣行政區 的問題,作者星球地圖出版社 這樣論述:

《中國分省系列地圖集》,每省(直轄市、自治區、特別行政區)一冊,全套34冊,全面反映政區、地勢、交通、旅游等綜合信息。地市圖着重反映政區、交通概況,內容全面、清晰易讀。區縣圖全部為政區地形版,是目前國內唯一表示全國各縣(市、區)地形的分省系列圖集。城區圖經過全面更新,及時反映城市發展變化。交通信息使用最新國家高速公路名稱和編號,更新了高速公路走向及出入口、服務區、收費站。文字資料全面介紹了本省及各市縣的自然、人文地理概況。 序圖台灣政區台灣地勢台灣交通台灣高速公路台灣旅游台灣海峽東南亞地區地縣圖台北市台北市中心區(一)台北市中心區(二)台北市 大同區 中山區 松山區 萬華區

中正區 大安區 信義區台北市 北投區 士林區台北市 內湖區 南港區 文山區高雄市高雄市中心區(一)高雄市中心區(二)新北市新北市城區台中市台中市城區台南市台南市城區基隆市 花瓶嶼 棉花嶼 彭佳嶼基隆市城區新竹市新竹市城區嘉義市嘉義市城區宜蘭縣 釣魚島、赤尾嶼宜蘭縣城區桃園縣桃園縣城區新竹縣新竹縣城區苗栗縣苗栗縣城區南投縣南投縣城區彰化縣彰化縣城區雲林縣雲林縣城區嘉義縣嘉義縣城區屏東縣 七星岩屏東縣城區台東縣 蘭嶼台東縣城區花蓮縣花蓮縣城區澎湖縣澎湖縣城區附錄台灣公路里程表

抵抗與主體性:花蓮港口阿美人的復耕實踐

為了解決台東縣行政區 的問題,作者呂憶君 這樣論述:

本論文是關於一個台灣阿美族社群在外來政經權力衝擊下如何再造自身的民族誌。其中探究的是港口阿美人在權力不對等的關係下面臨土地流失危機時,如何以農耕(水稻與菜園)重新定位主體,由下而上地實踐出在原鄉生活的願景。我從水田與旱田耕作形式、作物種類(水稻、糯米)、土地抗爭運動及復耕行動、野菜種植與女性扮演的角色及身體感官美學、農耕與藝術發展來分析港口的主體認同建構,並與主流現代性論述對話。 港口阿美人選取稻米農耕作為一種文化傳統,原因之一在於在百年以來的水稻農耕並沒有完全取代山田燒墾和旱田耕作。在旱田與水田耕作的轉變過程中,港口阿美人以糯米取代旱田種植的小米,巧妙地銜接小米與水稻兩種作物的更迭。水田

農作的普及也影響其他非主食類作物的生產。雖然野菜比生產水稻耕作更接近傳統的山田燒墾和旱田耕作,部落裡的女性將有些水田改耕為菜園後,菜園農作便以定耕的形式確定下來。另外,我們也可以從港口阿美人的野菜消費裡體察出他們崇尚苦、鹹、黏、滑順等體感的身體感官美學。當地人的身體感官美學呈現出理想的阿美文化特性,而藉著檢視這感官美學,我們亦得以將當地阿美人與塑造全球化體感(如甜味)的資本主義之間隱約的對話較清楚地呈現出來。 在介紹過港口阿美部落的歷史、文化、政經背景後,本論文接著述敘當地的土地流失問題以及後來當地人如何在現代境況下藉土地抗爭運動與復耕行動重新定位港口的主體認同。簡言之,1990年代回流的港

口族人的離散經驗幫助重新形塑港口認同。在這個形塑過程裡,面對國家力量,港口阿美人既抵抗又合作。他們抗爭要求歸還土地,但同時也與相關政府單位合作,以水稻復耕來留住土地。不只如此,港口阿美人捨棄慣行農法,以友善農作生產稻米,並擷取傳統互助倫理mipaliw營造港口阿美意象。如此作為一方面自創品牌,讓自己擺脫全球化市場裡被邊緣化的稻米生產者的角色,另一方面則讓稻米生產重新連結傳統文化。復耕行動不只重新連結人與土地,還帶來當地藝術發展,這是港口阿美人在因應社會變遷下創造出的生活方式與未來生活的想像。 本研究的目的在於回應現代性論述下原住民離散及其社會適應的斷裂性描述。有別於政府由上而下的發展觀,港口

阿美人回歸原鄉重新自我定位的實踐,則向我們展示一個在當代由下而上的另類發展如何可能的個案。

台東縣行政區的網路口碑排行榜

-

#1.台東縣:歷史沿革,行政區劃,地理環境,位置境域,地貌,氣候,自然 ...

中文名稱:台東縣; 外文名稱:Taidong Country; 別名:台東,東縣; 行政區類別:縣; 所屬地區:中國台灣省; 下轄地區:1市2鎮13鄉; 政府駐地:台東市中山路276號 ... 於 www.newton.com.tw -

#2.臺東縣成功鎮公所-公所介紹-各里簡介

博愛里里長姓名:利憲彥服務住址:臺東縣成功鎮博愛里重安路62號服務電話:0933272521 學歷: 1.博愛國小 2.新港國中 3.臺南長華中學高中部經歷:臺中市議員助理主任 於 www.changkang.gov.tw -

#3.我國行政區域劃分問題分析 - 第 26 頁 - Google 圖書結果

男外以較窮的台東縣來看'縣政府依頼上級軍位的補助和協助約倍綿収入的 57 】 8 % '而在台東縣之下的描鎮市公所方面'這個字更高達 78.8 %。因此,如果中央與地方的財政收 ... 於 books.google.com.tw -

#4.屏東縣概述

屏東縣位於台灣省最南端,背山面海,東沿中央山脈與台東縣接壤為鄰,南瀕巴士海峽,北隔下淡水溪(高屏溪)與高雄縣為界,西臨台灣海峽,南北長約112公里,東西寬約47 ... 於 www.ptcc.gov.tw -

#5.臺東縣行政區

臺東縣行政區. 台東縣行政區域劃分為一市、二鎮、十三鄉,分別為台東市、成功鎮、關山鎮、長濱鄉、海端鄉、池上鄉、東河鄉、鹿野鄉、延平鄉、卑南鄉、金峰鄉、太麻里 ... 於 www.yangxiao.me -

#6.社區通各社區網站-台東縣池上鄉大埔社區

地理位置介紹, 本社區轄屬台東縣池上鄉中偏西向行政區域,社區涵蓋大埔、陸安兩 ... 的族人,應該屬大埔村,因此行政區上以當時族群考慮為主,將陸安規劃為大埔村。 於 sixstar.moc.gov.tw -

#7.台東縣地圖

延平鄉. 太麻里鄉. 蘭嶼鄉. 太平洋. 綠島鄉. 金峰鄉. 大武鄉. 台東市. 成功鎮. 長濱鄉. 海端鄉. 鹿野鄉. 池上鄉. 關山鎮. 東河鄉. 卑南鄉. 達仁鄉. 屏東縣 · 花蓮縣 ... 於 www.taiwanbeez.com -

#8.台東市行政區域調整46里變38里今天生效實施 - 聯合報

台東 市行政區域調整於今年3月經縣政府核定,由46里調整為38里、1035鄰調整為719鄰,並於今天生效實施。不過,因門牌... 於 udn.com -

#9.樂活市集- 傳統市場:零售市場:菜市場 - 經濟部中部辦公室

縣市單位: 臺東縣 · 行政區: 池上鄉 · 公有: 公有 私有 · 營業時間: 早市 午市 黃昏市 夜市 全日市 假日市 · 地址: 台東縣池上鄉新生路100號 · 連絡電話: 089-861405 ... 於 www.cto.moea.gov.tw -

#10.直轄市、縣市界線(TWD97經緯度) | 政府資料開放平臺

您好本中心係受內政部委任對外供應最新版本之各級行政區界線資料,倘有相關資料 ... 縣(台北縣、新竹縣、台中縣、台南縣、高雄縣、花蓮縣、台東縣、澎湖縣)、9個省轄 ... 於 data.gov.tw -

#11.別1702房屋YC0768754-台東縣台東市房屋| 永慶房仲網

台東縣 台東市買屋、購屋、買房子、找房屋、實價登錄首選永慶房仲網,還有買屋注意事項、實價登錄、房貸試算、實境找房,讓買屋更省時省力。 於 buy.yungching.com.tw -

#12.住商不動產台東新生加盟店|買屋、購屋物件精選 - 吉家網

說明:. 卑南地區黃金地段.文武百市都適/到新站5分鐘路段.到市區6分鐘而/附近地區農會.網紅卑南包子店.卑/. 新行政區電梯美別墅. 台東縣台東市中興路三段. 於 web.gigahouse.com.tw -

#13.高雄市政府全球資訊網-認識高雄

地理位置, 東起桃源區與花蓮縣、台東縣相鄰,西至台灣海峽,南為林園區與屏東縣接壤,並納管南海上的東沙島及南沙太平島,北為桃源區 ... 高雄市行政區劃分District. 於 www.kcg.gov.tw -

#14.屏東縣行政區域圖

屏東縣位於台灣省最南端,背山面海;東沿中央山脈與台東縣接壤為鄰,西南瀕台灣海峽、南臨巴士海峽、東 ... 全縣面積約2,775餘平方公里,共轄33個鄉鎮市,分別是1個市 於 pt923.org.tw -

#15.分類:行政區標誌 - 台灣棒球維基館

本分類記錄了站中所有行政區標誌的LOGO,包含台灣與國外各行政區的LOGO。 「行政區標誌」分類中的媒體 ... X行政區:台東縣.png. X行政區:台東縣. 於 twbsball.dils.tku.edu.tw -

#16.臺東市

臺東市人口約10.4萬人,是臺東縣人口最多的行政區,並約佔全臺東縣總人口的一半。市內人口最多的里為豐榮里,人口第二多的里為新生里,人口最少的里為 ... 於 www.wiki.zh-cn.nina.az -

#17.臺東簡介及形象識別標誌 - 台東縣政府

臺東縣行政區域劃分為一市、二鎮、十三鄉,分別為臺東市、成功鎮、關山鎮、長濱鄉、海端鄉、池上鄉、東河鄉、鹿野鄉、延平鄉、卑南鄉、金峰鄉、太麻里鄉、大武鄉、達仁鄉、 ... 於 www.taitung.gov.tw -

#18.不斷更新/全台大停電!中北部陸續復原南部仍受無電之苦

12:00 高雄復電54萬戶,20行政區仍等嘸電 · 11:45 南投縣正常供電 · 11:30 桃園、台中全數復電 · 11:00 台東已全復電,桃園、台中搶修中 · 10:50 · 台南已復電3 ... 於 news.tvbs.com.tw -

#19.住商不動產-台東新生加盟店

提供:住商不動產-台東新生加盟店,台東房屋,台東房屋資訊,台東房屋買賣,台東不動產,台東房屋仲介,台東房屋出售,台東農舍. ... 新行政區電梯美別墅-台東縣台東市. 於 www.xn--pqqr6im3anzpy2h6li.tw -

#20.臺東縣海端鄉公所

海端鄉(郡群布農語:Haitutuan)位於台灣臺東縣西北端. 北臨花蓮縣卓溪鄉,東鄰池上鄉、關山鎮,東南鄰鹿野鄉,西鄰高雄市桃源區,南接延平鄉,是全縣面積最大的 ... 於 www.haiduau.gov.tw -

#21.地方政府 - 中華民國總統府

自88年起,省政府為行政院派出機關,省為非地方自治團體;直轄市及縣(市)為我國 ... 林縣、嘉義縣、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、臺東縣、澎湖縣、金門縣、連江縣;3個市 ... 於 www.president.gov.tw -

#22.Taitung ! 拼法不一台東英譯版本多 - 奇摩新聞

... 發現,不光是小地名出錯,連二級行政區台東縣的英文拼法都沒有統一,有的地方用漢語拼音為Taidong,有的用耶魯拼音為Taidung,而台東縣政府、台東 ... 於 tw.news.yahoo.com -

#23.卑南鄉簡介 - 臺東縣卑南鄉民代表會

因應車站改名,原屬卑南管轄的車站及週邊地區劃入台東市,行政區微幅縮小。 鄉內居民以漢人為主,另有約35%的台灣原住民(卑南族、阿美族、魯凱族) ... 於 beinan-council.gov.tw -

#24.線上查詢

地政資訊查詢. 地籍圖資網路便民服務系統 · 土地開發查詢 · 新舊地建號查詢 · 行政區段代碼查詢 · 國土測繪圖資服務雲 · 台東縣多目標地理資訊系統 ... 於 www.taitung-land.gov.tw -

#25.富里鄉-花蓮縣最南方的一個鄉,北與玉里鎮,西與卓溪鄉

闡述富里鄉地理、富里鄉歷史、富里鄉行政區、富里鄉人口、富里鄉教育、富里鄉 ... 南方的一個鄉,北與玉里鎮,西與卓溪鄉,東與台東縣東河鄉,南與台東縣池上鄉為鄰。 於 hualien.52bnb.net -

#26.壹、臺東縣普查結果提要分析

就105 年底本縣16 個行政區之工業及服務業發展狀況觀察,場所單位數前5 大行政. 區依序為臺東市、成功鎮、卑南鄉、關山鎮及太麻里鄉,計占本縣之78.20%,從業員工. 及生產 ... 於 www.stat.gov.tw -

#27.反對竹竹合併呂秀蓮拋「七都二特別行政區」構想 - 中時新聞網

... 台東縣及花蓮縣。 另外二特別行政區,直屬行政院管轄,包括海拔一千公尺以上山地區的「高山特別行政區」,台灣周邊離島的「離島特別行政區」。 於 www.chinatimes.com -

#28.臺東行政區域圖 - Qtill

臺東縣行政區域劃分為一市、二鎮、十三鄉,分別為臺東市、成功鎮、關山鎮、長濱鄉、海端鄉、池上鄉、東河鄉、鹿野鄉、 ... 地圖導覽; 臺灣行政區及臺灣地圖; 臺東縣. 於 www.qtlil.me -

#29.A別01.行政區漂亮別墅- 台東縣 - 實價登錄比價王|買屋

有1家房仲銷售本案。A別01.行政區漂亮別墅位於台東縣台東市中興路三段,建坪72.34,5房2廳5衛。提供待售A別01.行政區漂亮別墅歷史價格履歷、周邊相似實價登錄; 於 buy.houseprice.tw -

#30.認識原住民族- 族群介紹

回上頁. 地理位置. 達悟族在行政區分上隸屬於台東縣蘭嶼鄉,總人口數約三千多人(原民會,民國98年7月),分佈在紅頭、漁人、椰油、東清、朗島、野銀六村。 於 www.tipp.org.tw -

#31.台東市是台灣台東縣治所 - 中文百科知識

台東市是台灣台東縣治所,也是台東縣經濟、交通、文教中心。其位在台東縣中部,西北接卑南鄉、南鄰太麻里鄉,東臨太平洋。台東市位在台東平原上,為卑南溪所沖積而成。 於 www.easyatm.com.tw -

#32.第二章臺東縣基本分析

東縣、高雄市以中央山脈為界,北面與花蓮縣為鄰。全縣面積為3515.25 平方公. 里,主要地形為山坡地及高山。臺東縣行政區臺東市、關山鎮、成功鎮、池上鄉、. 於 alphs.nalrcs.org -

#33.大武鄉公所

服務電話: 089-791340 服務時間: 週一至週五早上8點- 下午5點 (六日.例假日休假) 服務地址: 臺東縣大武鄉尚武村政通三街5號. 首頁. Menu Toggle. 最新消息 · 活動資訊. 於 dwuu.gov.tw -

#34.序號行政區郵局局名三碼郵遞區號郵務電話郵局地址 ... - FedEx

3. 花東地區. 台東中山路郵局. 950. (089)324-632 (089)325-227. 台東縣台東市中山路382 號. 隔日班機服務**. 4. 花東地區. 台東博愛路郵局. 950. (089)327-404. 於 images.fedex.com -

#35.台東縣行政區域圖的評價費用和推薦,EDU.TW和網紅們這樣回答

TW和這樣回答,找台東縣行政區域圖在在EDU. ... 臺東縣人口分布相當不均勻,縣內人口最多的行政區為臺東市,人口第二多的行政區為卑南鄉,然而兩者人口相差近9萬人, ... 於 edu.mediatagtw.com -

#36.機動車輛登記數-按行政區別分查詢條件設定

行政區 別(全選). 圖檔, 總計. 圖檔, 新北市. 圖檔, 板橋區 ... 宜蘭縣. 圖檔, 宜蘭市. 圖檔, 羅東鎮. 圖檔, 蘇澳鎮 ... 臺東縣. 圖檔, 臺東市. 圖檔, 成功鎮. 圖檔 於 stat.thb.gov.tw -

#37.壹、臺東縣普查結果提要分析

表2 臺東縣工商及服務業場所單位生產總額前10 大中行業之經營概況. 民國100 年. 年底場所單位數. 年底從業員工人數. 全年生產總額. 主要生產行政區. (生產總額占. 於 win.dgbas.gov.tw -

#38.臺東縣各行政區居家式長照機構資源佈建情形

臺東縣各行政區居家式長照機構資源佈建情形. 機構類型. 佈建情形. 居家式. 資源已飽和. ◎共9 區。 ◎台東市、卑南鄉、延平鄉、鹿野鄉、關山鎮、. 於 www.ttshb.gov.tw -

#39."臺東縣Tâi-tang-kuān" - 臺灣閩南語常用詞辭典

詞目, 臺東縣. 音讀, Tâi-tang-kuān. 釋義, 縣市(附錄-地名-臺灣縣市行政區名). 中華民國教育部版權所有©2011 Ministry of Education, R.O.C. All rights reserved. 於 twblg.dict.edu.tw -

#40.臺東市 | 台東市行政區域圖 - 訂房優惠報報

臺東街(1919-1944年)區劃圖... 號),屬臺東廳南鄉。1944年12月1日卑南庄廢庄併入臺東街(府令326號),此為總督府在臺灣最後一個行政區調整。 於 twagoda.com -

#42.太麻里鄉公所

錢搖稿係「不由馬族」(譯音),即打馬族人,「打馬」與「太麻」音相似,至光緒3年,有平地人至此撫墾,乃譯稱「太麻里」。 本鄉位於中央山脈、大武山麓下,為台東縣 ... 於 www.taimali.gov.tw -

#43.A301近行政區優別墅- 台東縣臺東市房屋

台東縣 臺東市A301近行政區優別墅,總價1250萬,來信義房屋提供台東縣臺東市周邊房屋最完整即時實價登錄、降價宅、房屋物件資訊,全省直營提供完整安心仲介服務。 於 www.sinyi.com.tw -

#44.台東縣行政區 :: 2021全台活動資訊網

台東縣 -行政區地名用字.,總機:(089)326-141~6○地址:95001臺東市中山路276號map○本站由臺東縣政府主計處統計科負責維護○縣府位置圖○建議使用最佳解析度1024×768.,1976 ... 於 activity.iwiki.tw -

#45.在台東縣行政區CESTW交換所開一個帳戶

交換所的名稱: 台東縣行政區CESTW交換所, 管理者: Beatrice 陳麗娟牧師. 城/鎮/區: 鹿野鄉, 電話: +886 933720994. 州/省: 台東縣, 電郵: [email protected]. 於 www.cestw.org -

#46.在地人都不知!卑南鄉公所竟不在卑南鄉?他揭台東市改制 ...

臺東縣卑南鄉轄內,沒有卑南里及卑南車站,甚至連卑南鄉公所都曾有15年 ... 台東鎮的行政區,將卑南鄉的土地及人口劃一些進來台東鎮,把人數湊齊。 於 www.ftvnews.com.tw -

#47.國會立法與國會監督 - 第 78 頁 - Google 圖書結果

... 屏東縣 882,640 240,934 27.30 台南縣 1,104,346 284,794 25.79 澎湖縣 96,210 23,637 24.57 宜蘭縣 461,625 112,956 24.47 新竹縣 510,882 121,328 23.75 台東縣 ... 於 books.google.com.tw -

#48.轄區介紹 - 臺東市公所全球資訊網站

轄區內有中山、中心、中正、中華、仁愛、文化、民族、民生、永樂、光明、成功、自強、卑南、岩灣、東海、知本、南王、南榮、建和、建國、建農、建興、馬蘭、康樂、富岡、 ... 於 www.taitungcity.gov.tw -

#49.「台東行政區」懶人包資訊整理(1)

研究顯示,撇開台東先天的地理及資源上的劣勢,台東長期以來的地方政治生態問題是導致台東有限的資源被浪費,至今建設落後的原因。 ... 臺東支廳自臺南縣分出升格為臺東廳 ... 於 1applehealth.com -

#50.臺東縣臺東市戶政事務所日據時期住所番地與現行行政區域對照表

臺東縣臺東市戶政事務所日據時期住所番地與現行行政區域對照表. 日據時期住所番地. 現行行政區域. 州(廳)郡(堡)庄(街)字(町) 土名. 番地起迄鄉鎮市區村里. 於 www.ris.gov.tw -

#51.台东县_百度百科

中文名: 台东县; 外文名: Taidong Country; 别 名: 台东,东县; 行政区类别: 县; 所属地区: 中国台湾省; 地理位置: 台湾省东南方; 面 积: 3515 km² ... 於 baike.baidu.com -

#52.台東市行政區花園別墅台東推薦房仲 - 我家網

台東市行政區花園別墅台東推薦房仲. 台東縣 台東市 中興路. 總價1580 萬. 參考單價21.84 萬/坪. 格局 5房(室) 2廳 5衛. 建物登記72.33 坪. 主建物面積65.47 坪. 於 www.myhomes.com.tw -

#53.台東行政區

台灣太多縣市一個島切這麼細地方勢力愛死超多油水Ettoday生活新聞Ettoday新聞雲. 台東縣安養中心指南安養院護理之家安養中心養護中心長期照護長照中心 ... 於 krystalbkr.blogspot.com -

#54.臺東縣蘭嶼鄉公所

臺東縣政府為辦理行政院農業委員會111年度「輔導養豬場轉型升級導入新式整… ... 蘭嶼鄉公所地址:95241 台東縣蘭嶼鄉紅頭村31號TEL:089-731669 於 www.lanyu.gov.tw -

#55.台灣319鄉一網買進(行政區漂亮美墅~ 總價:1580.00萬~ 台東 ...

台東縣 台東市新成街. 附屬建物坪數. 10.83坪. 主建物坪數. 69.05坪. 土地坪數. 56.1坪. 增建坪數. 室內坪數. 公共設施坪數. 0.2坪. 車位坪數. 於 www.yes319.com -

#56.台東縣景點地圖 - 旅遊王

台東縣行政區. 台東市 綠島鄉 蘭嶼鄉 延平鄉 卑南鄉 鹿野鄉 關山鎮 海端鄉 池上 ... 於 www.travelking.com.tw -

#57.臺東村里辦公室 - 台灣公開資訊網

主管機關 行政區分 里別名稱 里長姓名 服務電話 X坐標 Y坐標 最後更新時間 台東縣政府 台東市 文化里 宋明軒 0933320635 265106.11 2517007.71 20170910 台東縣政府 台東市 民族里 陳雪貞 0921203687 265035.81 2517227.76 20170910 台東縣政府 台東市 自強里 陳源松 0921833647 264640.51 2517641.96 20170910 於 tw.datagove.com -

#58.地理環境 - 臺東縣池上鄉公所

本鄉之行政區、文教區、商業區集中在福原村,主要之交通幹線也通過本區,由北而南貫穿池上平原。因族群分佈關係,大埔村又分為東西二區。東區居民為阿美族與閩客族群混居且 ... 於 www.cs.gov.tw -

#59.行政區景點-東部海岸國家風景區觀光資訊網

961004台東縣成功鎮信義里新村路25號. 服務時間:08:30~17:30. Tel:886-89-841520. Fax:886-89-841567. 臺東管理站:886-89-281530. 花蓮管理站:886-3-8671326. 於 www.eastcoast-nsa.gov.tw -

#60.綠島鄉: 臺灣臺東縣的行政區

戰後火燒島設鄉,歸屬於台東縣管轄,於1948年(民國37年)改名為“綠島”,延用至今。 ... 綠島鄉: 臺灣臺東縣的行政區- 维基百科,自由的百科全书. 於 tiengtrung.cn -

#61.郵遞區號速查一覽表

新竹縣 · 竹北市302; 湖口鄉303; 新豐鄉304; 新埔鎮305; 關西鎮306; 芎林鄉307 ... 金沙鎮890; 金湖鎮891; 金寧鄉892; 金城鎮893; 烈嶼鄉894; 烏坵鄉896. 臺東縣. 於 c2e.ezbox.idv.tw -

#62.臺東縣107至109學年度公立國民中小學學校類型名冊(核定版)

縣市. 行政區. 學校代碼. 本/分校. 學校名稱. 107至109學年度. 核定學校類型. 1. 國小. 臺東縣. 綠島. 144640. 本校. 縣立綠島國小. 特偏. 2. 國小. 臺東縣. 於 school.boe.ttct.edu.tw -

#63.北台灣329檔期房市推案逾3400億創新高 - 更生日報

何世昌表示,北台灣各縣市中,仍以新北市推案量最大,預估推出逾1400億元案量,以土城、三重、新莊、林口、淡水等地推案最為踴躍,上述五個行政區推案 ... 於 www.ksnews.com.tw -

#64.臺東縣 - 全球災害事件簿

壹、行政區位. 臺東縣位處臺灣東南邊,包括綠島、蘭嶼兩個附屬離島,占地面積約351,500公頃,為臺灣總面積的9.78%,幅員居全臺第三位。而縣境南北兩端之距離長達173 ... 於 den.ncdr.nat.gov.tw -

#65.行政區簡介 - 延平鄉衛生所

台東縣 延平鄉地理行政區域簡介. 延平鄉位於花東縱谷、東接東河鄉、西接中央山脈為界接高雄縣南鄰卑南鄉、北與鹿野、海端毗鄰。 於 www.yphc.gov.tw -

#66.組織架構 - 東河鄉公所

95950 台東縣東河鄉東河村11鄰南東河路311號電話:(089)896-200 傳真:(089)896-378 服務時間:週一至週五上午8:00至12:00下午13:00至17:00 © 2022. Privacy Policy. 於 www.donghe.gov.tw -

#67.行政區漂亮別墅,台東縣台東市(yes319房屋市集會員) - 大家房屋 ...

房屋類型, 別墅. 建物總登坪數, 72.3坪 ( 239.00 平方公尺), 集合住宅, 否. 地址, 台東縣台東市中興路3段. 樓層/樓高, 3樓/3樓, 樓層備註. 於 089334888.com -

#68.行政區域 - 鹿野鄉公所

鹿野鄉行政區第21 屆各村村長連絡簿 ; 永安村, 陳志輝, 台東縣鹿野鄉永安村7鄰永安路578巷3號 ; 瑞隆村, 彭國雄, 台東縣鹿野鄉瑞隆村同興路25號 ; 瑞源村, 劉進金, 台東縣鹿野 ... 於 www.lyee.gov.tw -

#69.台東10 大購物商圈

您來這裡可以買到生活雜貨、台東名產、夢幻小吃,這座夜市一如台東人的個性,慵懶輕鬆,是好逛又好吃的市集。 位置資訊: 台東縣台東市正氣路. 營業時間: 星期四至星期六 ... 於 tw.hotels.com -

#70.台東四維加盟店- 行政區花園別墅, (yes319房屋市集會員)

地址, 台東縣台東市中興路3段. 樓層/樓高, 3樓/整棟, 樓層備註. 格局, 5房2廳5衛, 附屬建物坪數, 6.86坪. 朝向, 座西南朝東北, 主建物坪數, 65.47坪. 於 jxre089.com -

#71.卑南鄉公所全球資訊網– 幸褔卑南

副總統賴清德今日蒞臨台東,鄉長許文獻也陪同前往本鄉頂岩灣了解釋迦產銷情形, 副總統除了轉介企業友人支持認購本縣2400箱鳳梨釋迦外,也穿上工作服替釋迦套袋,並 ... 於 www.beinan.gov.tw -

#72.台南5行政區路燈停電黃偉哲:台電加油好嗎| 生活| 中央社CNA

台南5個行政區今晚6時30分因運河變電所旁路燈開關故障造成路燈停電。台電40分鐘後搶修復電,但台南市長黃偉哲已透過臉書向市民道歉,還說「台電管理 ... 於 www.cna.com.tw -

#73.「總務人員」找工作職缺|台東縣-2022年3月|104人力銀行

2022年3月10日-6 個工作機會|左岸生活設計-工務暨總務人員【中韻國際文化展演有限公司】、站務人員【鼎東汽車客運股份有限公司】、工務助理(台東)【龍進營造有限 ... 於 www.104.com.tw -

#74.【2022過年垃圾車總整理】全台春節垃圾清運時間、停收地點

《限時收受點》如果春節過年期間錯過收運時間,可至各行政區每日上午6時 ... 台東縣過年垃圾車清運日期與時間根據不同鄉鎮時間各不同,不過2月1日至3 ... 於 mrmad.com.tw -

#75.109年領隊觀光資源概要分類題庫 - 第 218 頁 - Google 圖書結果

(A)是全台灣地勢最高的國家森林遊樂區(B)位於台灣台東縣卑南鄉溫泉村(C)全區海拔高度 ... 地跨花蓮縣、臺中市、南投縣三個行政區(C)園內有台灣第一條東西橫貫公路通過, ... 於 books.google.com.tw -

#76.台灣自來水公司-臺東縣

臺東縣. 選擇行政區: 搜尋關鍵字. 停水期間. 起2022/03/1802:00 迄2022/03/1805:00. 案件編號. 202203150037. 停水地區. 無. 刊登時間. 2022-03-14 18:56:03. 客服專線. 於 wateroff.water.gov.tw -

#77.農98-行政區都內農地,台東縣台東市(yes319房屋市集會員)

提供:農98-行政區都內農地,台東縣台東市,1538.71坪,2400萬..的買賣服務. ... 我對[土地],編號[農98],案名[農98-行政區都內農地]有興趣, 請與我連絡! 於 089335888.com -

#79.歷史沿革 - 台東縣金峰鄉公所

同年11月,奉命改為山地鄉,並與太麻里鄉重新劃分行政區,原為太麻里鄉所轄之山地村落-嘉蘭、介達、比魯劃歸金崙鄉管轄,而金崙、多良兩村則劃歸太麻里鄉管轄,自 ... 於 www.ttjfng.gov.tw -

#81.關於本鎮 - 關山鎮公所

關山鎮簡介 ... 二、地理位置關山鎮位於花東縱谷的南段,東以海岸山脈與東河鄉為界,北與池上鄉接壤,西鄰中央山脈的海端鄉,南邊則是鹿野鄉,距台東市約42公里。 三、行政 ... 於 www.guanshan.gov.tw -

#82.台東達仁地震規模4.7 最大震度屏東縣3級 - MSN

(中央社台北16日電)根據中央氣象局最新資訊,今天8時34分發生芮氏規模4.7地震,地震深度39.2公里,震央位於台東縣政府西南方60.3公里(位於台東縣達 ... 於 www.msn.com -

#83.當心午後大雷雨台南、台東5行政區淹水警戒 - 自由時報

受低壓帶影響,台南、台東午後下起大雨,水利署防災資訊服務網也針對台南市及台東縣轄內共5個行政區發布淹水警戒,提醒民眾注意。 於 news.ltn.com.tw -

#84.台灣各縣市行政區每季落雷次數統計 - 台灣電力公司

台灣各縣市行政區每季落雷次數統計. 統計時間:104年4月1日至105年3月31日. 第1頁(共9頁) ... 縣市. 鄉鎮市區104年第2季104年第3季104年第4季105年第1季. 合計. 台東縣. 於 www.taipower.com.tw -

#85.達仁鄉公所

西南與屏東縣牡丹鄉比鄰,西與屏東縣春日鄉相連,西北與屏東縣來義鄉接壤,北與金峰 ... 地址:96693 臺東縣達仁鄉安朔村復興路九鄰十四號服務電話:089-702249‧702269 於 www.ttdaren.gov.tw -

#86.經濟部商業司-好食券: 店家這裡找

所有區域, 北北基, 桃竹苗, 中彰投, 雲嘉南, 高屏, 宜蘭, 花蓮, 台東, 金馬離島. 所有縣市. 所有行政區. 支付工具 信用卡 行動支付 電子票證. 於 foodlover.tw -

#87.台東民宿吉院子民宿-台灣官方網站

鹿野區役場於台灣日治時期的大正(1921)10年所建造,為台東縣內唯一從日治時期遺留 ... 包含山歌及海舞兩個展廳,並設有展示庭園、雕塑中庭、行政區、會議室及典藏室。 於 tdbnb.net -

#88.臺東- 旗海圖幟

│首頁│>│中華民國│>|行政區旗|. 臺東. TAITUNG. 民國103年(2014)啟用圖:臺東縣政府. 解說. 臺東縣旗綴有縣徽,結合了月形石柱、縣花蝴蝶蘭、拼版舟造型,呈現 ... 於 www.globalflag.idv.tw -

#89.台灣3+2郵遞區號查詢- 台東縣

查詢臺東縣郵遞區號(五碼,3+2碼), 臺東縣. 於 zip5.5432.tw -

#90.機關種類機關名稱縣市行政區服務區部服務單位服務人員代表 ...

縣市. 行政區服務區部服務單位服務人員代表. 服務單位電話 ... 政府機關行政院農業委員會水土保持局臺東分局. 臺東縣. 台東. 展東台區展台東. 廖碧容. 089-231097. 於 www.cathaylife.com.tw -

#91.中華民國鄉鎮市區

TOWN_ID SEGIS_TOWN_ID TOWN_NAME TOWN_NAME_ALIAS COUNTY_ID FULL_TO... 1001401 10014010 台東市 臺東市 10014 臺東縣台... 1001402 10014020 成功鎮 10014 臺東縣成... 1001403 10014030 關山鎮 10014 臺東縣關... 於 sheethub.com -

#92.台灣鄉鎮之詩-台東縣@ Air 的部落格 - 隨意窩

201302031654台灣鄉鎮之詩-台東縣 · 臺東縣行政區域劃分為一市、二鎮、十三鄉,分別為臺東市、成功鎮、關山鎮、長濱鄉、海端鄉、池上鄉、東河鄉、鹿野鄉、延平鄉、卑南鄉、 ... 於 blog.xuite.net -

#93.臺東縣

臺東縣. 民國時代臺灣東部的行政區。東臨太平洋,包括綠島、蘭嶼二離島,西以中央山脈與高雄縣(註1)、屏東縣相鄰,北接花蓮縣,南以塔瓦溪與屏東縣交界。 於 nrch.culture.tw -

#94.【台東遊程】認識台東地理位置 - 台東製造

這個夏天,讓我們在台東相遇。 對於習慣搭乘大眾運輸工具行動的都市人而言,很難想像一個縣市,從頭到尾走過一趟竟然需要近5個小時,沿途有山、有海、有田野、有漁村等 ... 於 www.zztaitung.com -

#95.鄉鎮預報| 交通部中央氣象局

... 新竹縣, 苗栗縣, 臺中市, 彰化縣, 南投縣, 雲林縣, 嘉義市, 嘉義縣, 臺南市, 高雄市, 屏東縣, 宜蘭縣, 花蓮縣, 臺東縣, 澎湖縣, 金門縣, 連江縣. 請先選擇縣市. 於 www.cwb.gov.tw -

#96.台東縣行政區- 台灣健保特約藥局查詢

台東縣 地圖,台東產業結構,台東縣市人口,台東縣政府疫苗預約網站,台東縣政府,台東縣政府公告,台東縣人口2021,台東縣政府防疫. 於 pharmacy.moreptt.com -

#97.宜蘭縣+花蓮縣+台東縣合併成為台東市- 提點子 - 公共政策網路 ...

合併行政區可以增加東部地區統籌分配資源,把東部縣市分治變成區域自治,區域港口,機場,醫療資源,聯絡道路等互通,發展東部的地方特色. 2.由於城鄉發展差距擴大, ... 於 join.gov.tw -

#98.臺東縣長濱鄉公所-觀光旅遊-行政區域圖

行政區域圖. 內文 小 · 中 · 大 · 巨 回上頁 回首頁 友善列印 · facebook · plurk · twitter. 行動條碼 服務地址:臺東縣長濱鄉長濱村四鄰九號服務時間:週一至週五 ... 於 www.changbin.gov.tw