台灣女建築師的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦謝三泰寫的 火燒島:流麻溝十五號 和的 物的向度:女建築家的工作日常都 可以從中找到所需的評價。

另外網站統計中的女建築師 - http也說明:ACE 相應在2018 年成立「女建築師任務小組」(Women in. Architecture Task-Force),從統計分析及研究開始逐步瞭解女性在建築領域中的困. 境,並預計在2019 年後提出執行 ...

這兩本書分別來自遠足文化 和田園城市所出版 。

高雄醫學大學 性別研究所碩士班 李淑君所指導 朱怡臻的 南方女建客:台灣戰後第一代本土女建築師王秀蓮 (2019),提出台灣女建築師關鍵因素是什麼,來自於女性建築師、台灣戰後、台灣建築史、口述歷史、王秀蓮。

最後網站穿高跟鞋跑工地也行!首位AIA獲獎華人女建築師張淑征則補充:國際間極具指標性的AIA美國建築師協會(American Institute of ... 成為此獎項史上首間獲獎的台灣事務所,張淑征也成為首位獲此殊榮的華人女性建築師。

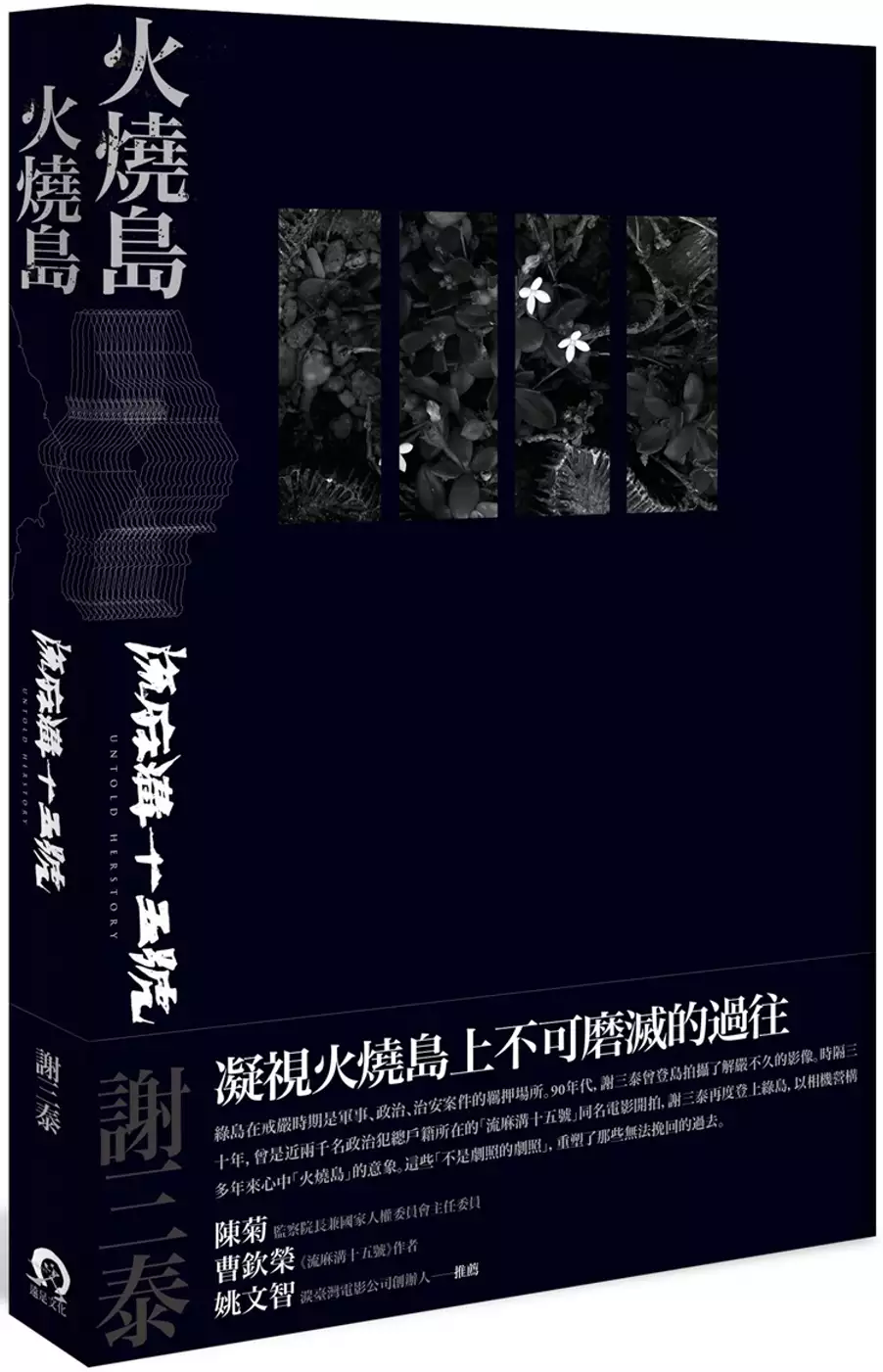

火燒島:流麻溝十五號

為了解決台灣女建築師 的問題,作者謝三泰 這樣論述:

凝視火燒島上不可磨滅的過往 舊稱「火燒島」的綠島,在戒嚴時期為軍事、政治、治安案件之羈押場所,含括1951至1970年間之新生訓導處時期,1972至1987年間之綠洲山莊時期(國防部感訓監獄)。解嚴後空間解放,綠島監禁設施成為人權紀念的重要址所,許多當年的故事也一一傳述解密。攝影家謝三泰,在90年代初期登上綠島,為此地拍攝了解嚴不久的影像。 時隔三十年,曾為近兩千名政治犯總戶籍所在的「流麻溝十五號」,同名電影在綠島開拍,劇組正整理與重建了這些人權史重要的場景,謝三泰於焉再度登上綠島,藉逢此時以相機營構出多年來他心中「火燒島」的意象。這時差三十年的兩套攝影作品,將帶領讀者重新

凝視火燒島那段不可磨滅的過往。 各界推薦 陳菊,監察院院長兼國家人權委員會主任委員 曹欽榮,《流麻溝十五號》作者 姚文智,湠臺灣電影公司董事長

台灣女建築師進入發燒排行的影片

離島人做到現在也超過20集了⠀

特別邀請在港工作台灣女孩:楊孟庭來和大家分享他如何找到這個節目⠀

又是為了什麼而決定到香港發展⠀

未來又打算朝哪個方想前進呢?⠀

⠀

真的很感謝各位收聽離島人⠀

如果有任何建議或是推薦,也不要害羞拜託跟離島人分享唷!⠀

-------------

Ep022- 在港工作台灣女孩:楊孟庭⠀

⠀

-逢甲大學建築系畢業⠀

-香港建築師事務所⠀

-------------

🎧離島人們的經驗交流播客平台

A podcast platform, shares experiences of those who are offshore.

🎬 Youtube | https://bit.ly/ho_youtube

🎙 參與錄音 | http://bit.ly/humansoffshore_interviewform

🎧 收聽 on Spotify | http://bit.ly/podcast_humansoffshore

👉🏼 Follow us on Instagram | http://bit.ly/humansoffshore_ig

👉🏼 Follow us on Facebook | http://bit.ly/humansoffshore_fb

南方女建客:台灣戰後第一代本土女建築師王秀蓮

為了解決台灣女建築師 的問題,作者朱怡臻 這樣論述:

王秀蓮出生於日本時代昭和4年(1929年),在戰後1948年就讀由臺灣總督府臺南高等工業學校轉型後的台灣省立工學院,並在1952年成為建築系第一屆第一名畢業的學生。1953年回到母校(台灣省立工學院)擔任教職,而後在1954年考取建築師執照並開業,也在同年與林錫山先生結婚,婚後搬進台南鹽埕林家,1965年從林家搬出來,帶著一家人住進博愛路(今日的北門路)自己從買地、設計、興建的住宅中,1969年,因應林錫山於1968年當選台南市長後的需求之下,帶著一家人住進第二棟東門路自家住宅當中。 本文的問題意識為台灣戰後第一代本土女性建築師王秀蓮在建築領域中性別化的自身經驗。據此,筆者提出兩個研究

問題:第一,王秀蓮如何詮釋自身身為女性建築師的建築之路?第二,王秀蓮畢業後選擇在家開業以及走入婚姻,在求職以及工作的歷程,其女性/建築師身份如何受到國家體制、性別秩序與社會文化的影響? 又如何呈現出第一代本土女性建築師的的多重行動樣貌與意義? 本研究採用口述歷史研究方法,深度訪談王秀蓮本人,以及她的家人,並搭配相關的老照片與歷史檔案,立體描繪王秀蓮建築歷程中的圖像,並以當時的歷史社會脈絡情境下去思考王秀蓮的口述,以理解和分析她本人建築歷程的時代意義。本文的研究發現是「家庭戰婦的養成、展現與實踐」,王秀蓮受到日本時代的女子教育中新女性的影響,再加上當時台灣島上處於不斷戰爭的情境中,形塑出在

當時台灣特殊歷史情境中「家庭戰婦」的樣貌,帶著這樣的性格意識從家政類科跨越至當時以男性為主工科的建築領域,走上建築這條路,更在建築訓練中展現戰婦面對學習環境、同儕互動間的戰鬥力。 建築系畢業後,王秀蓮直接面對整個國家體制與社會文化的壓迫之下,以「家」作為她的庇護空間,走入婚姻並且在家開業做建築,成為台灣史上第一個開業的女建築師,但是,本文發現在家庭戰婦的概念之下,並無所謂公私領域之分,對她們而言,持好一個家是顧全生產與再生產,從王秀蓮的生命歷程看見當時在大家族中,面對的雙重壓迫第一是來自家族中女性的階層壓迫以及協助丈夫擔起生產經濟的責任,做建築在其中扮演重要的角色,在不同情境之下是牽絆也

是武器,做好一個稱職的家庭主婦之下,後來帶領著一家人走出大家族,建造自己的家,形構家庭戰婦實踐的歷程。

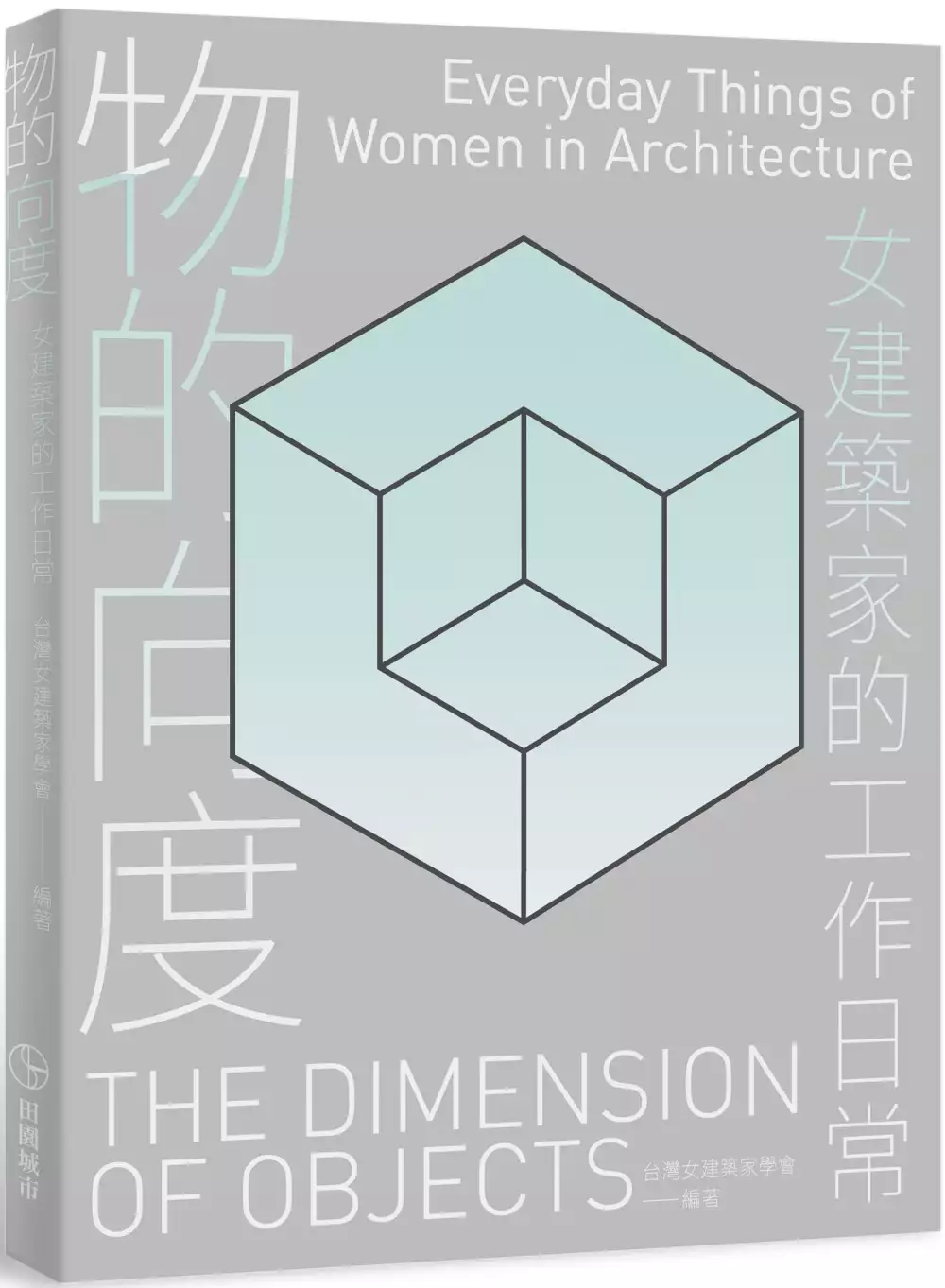

物的向度:女建築家的工作日常

為了解決台灣女建築師 的問題,作者 這樣論述:

開箱52位建築家的隨身包 從日常物件的角度理解建築 台灣女建築家學會成立於2018年,希冀能超越由建築師執照定義的職業侷限,重新定義「女建築家」,並廣納傑出的建築家、工程師,與從事教職、學術研究的學者,以及室內、景觀與都市的設計師,試圖補述女性在建築領域的歷史。 在疫情爆發的2020年,台灣女建築家學會召集五十二位建築相關從業者,齊聚一堂開箱彼此的隨身包,分享工作日常中的重要物件,並試圖以貼近日常的提問,拼湊出她們的斜槓人生。透過凝視這些物件,我們期許呈現當代建築專業的多樣性,更從不同的角度理解建築這個行業。

台灣女建築師的網路口碑排行榜

-

#1.台灣首位女建築師經典永留傳 - 中華日報

富聿建設在善化推案,購置善化首富林家三棟老屋及土地,幾經考量,保留林家二兒子林耿棠老屋,這棟房舍由台灣戰後首位女建築師王秀蓮設計,靈感參考 ... 於 www.cdns.com.tw -

#2.跳出性別框架用溫柔力縱橫建築界 - 今周刊

這句巾幗不讓鬚眉的宣示話語,由建築師林明娥口中說出,特別有說服力。 根據台灣省建築師公會統計,全台灣約三千位建築師,但女性僅約一百位,女建築師 ... 於 www.businesstoday.com.tw -

#3.統計中的女建築師 - http

ACE 相應在2018 年成立「女建築師任務小組」(Women in. Architecture Task-Force),從統計分析及研究開始逐步瞭解女性在建築領域中的困. 境,並預計在2019 年後提出執行 ... 於 www.gender.ey.gov.tw -

#4.穿高跟鞋跑工地也行!首位AIA獲獎華人女建築師張淑征

國際間極具指標性的AIA美國建築師協會(American Institute of ... 成為此獎項史上首間獲獎的台灣事務所,張淑征也成為首位獲此殊榮的華人女性建築師。 於 www.tatlerasia.com -

#5.台灣女建築家學會與金門大建築系學會WATXNQUSUDA - 方格子

2019.11.23 晚上WAT與NQUSUDA於金大建築方基錠講堂交流此文章為系會長視角,算是一個簡單的來龍去脈建築, 老師, 建築師, 同學, 演講, 採訪, 組織, ... 於 vocus.cc -

#6.邂逅法國最美村莊!度假小鎮、宗教朝聖、軍事遺跡盡在其中

有一回與台灣來的朋友前往聖米歇爾山,也是行前找出兩個中途小村。 ... 就如同路易十四知名的城寨建築師沃邦(Vauban)在庇里牛斯山路線上所建設 ... 於 www.wealth.com.tw -

#7.建築業的女性視角 - 產業人才發展資訊網

另外工地結構仍以男性居多,在獨自監工時的安全隱憂,亦是造成業主在徵人時拒絶女性的原因。 母職與家庭. 女性建築師必須面對家庭與事業的抉擇,若邊工作 ... 於 www.italent.org.tw -

#8.作為一個女子建築師:姜樂靜的建築詩文 - 島內散步

女性 #建築師 校園、鐵道、社會住宅,乃至動物之家,當代女建築家——姜樂靜不只深耕台中,也在台灣各地有不同型態的作品。他被在地的生活經驗滋養,也以充滿社會關懷的 ... 於 walkin.tw -

#9.首位華人女建築師獲AIA國際設計獎與Urban Design都會設計 ...

今年的獲獎名單中首度出現來自台灣的兩項作品--Open International / Architecture 國際公開/ 建築設計優異獎的「《澎湖厝》私人住宅」與獲Urban Design都會設計表揚獎的 ... 於 wehouse-media.com -

#10.台灣圖書館之母王秋華首位獲國藝獎女建築師| 生活 - 三立新聞

第21屆國家文藝獎得主公布,建築師王秋華是首名獲得建築類獎項的女建築師。1981年她與建築師潘冀成立聯合事務所,共同設計許多現代化圖書館, ... 於 www.setn.com -

#11.新竹最美幼兒園!學校蓋成「美術館」 女兒控建築師公開背後 ...

林柏陽是台灣長期關注「公眾性」的建築師,經手打造許多公共空間。身為境衍設計室內裝修有限公司的負責人,林柏陽並非留洋的海歸派,而是科班出身,從 ... 於 www.nownews.com -

#12.許麗玉/建築的雅典娜台灣的女建築師們 - 雲論- ETtoday

這些對立於浪漫形式的批判性,正適合今日反身思考像修澤蘭這樣的女建築師對應她的時代處境,以及看見女性的空間實踐對應建築的社會意義,這當然也適用於 ... 於 forum.ettoday.net -

#13.世界OnAir/首摘AIA桂冠華人女建築師張淑征迢遙成功路

生於馬來西亞、移民加拿大,拿到紐約哥倫比亞大學建築研究所碩士,在紐約、香港工作過,目前落腳台灣。張淑征笑說,自己是個興趣很廣的建築師,「喜愛 ... 於 www.worldjournal.com -

#14.南投咖啡店 小興苑、台灣第一女建築師的前衛傑作 - 小布少爺

小興苑,位在中興新村第一市場旁,前衛的藝術建築不說絕對不知道這是距離50年前的美麗建築。這是台灣第一位女建築師修澤蘭女士傑作之一,整修之後現在 ... 於 boo2k.com -

#15.台灣女建築家學會5月召開成立大會| 大紀元

1922年,美國女建築師以「Women in Architecture」為名,成立女建築家協會,希望在建築教育與工作間建立互助網路。台灣在1953年開辦建築師考試,當年就有 ... 於 www.epochtimes.com -

#16.傳奇女建築師驚世作品世界四大景點台灣也有

伊拉克裔英國已故建築師札哈哈蒂(Zaha Hadid)於2004年成為首位獲得普立茲克建築獎的女性建築師,在國際建築界享負盛名。對於許多設計師來說, ... 於 www.mook.com.tw -

#17.台灣女建築家學會3月邀亞洲女建築師座談 - Yahoo奇摩新聞

台灣女 建築家學會也為了婦女節,特別在3月規劃一系列「2019國際婦女節」活動,3月8日將在忠泰講廳舉辦「2019亞洲女建築家研討會」,邀請日本建築師森田 ... 於 tw.news.yahoo.com -

#18.網上騙案|44歲女建築師誤信「行家」投資泰達幣失2452萬元

一名44歲女建築師遭「行家」騙逾2400萬元!據悉,該名女建築師於去年6月在WhatsApp認識一名自稱來自台灣的建築師,同時自稱是投資專家,女建築師不虞 ... 於 www.am730.com.hk -

#19.94歲王秋華首位女建築師獲國家文藝獎 - 自由藝文

高齡94歲的王秋華,對於獲獎,表示深感意外。身為台灣戰後第一代建築師,以圖書館建築對台灣貢獻卓著,被譽為台灣圖書館之母。1925年生於北京,1946年 ... 於 art.ltn.com.tw -

#20.台灣第一女建築師-修澤蘭 - Apple Podcasts

修澤蘭是血統純正、學院派出身的建築師,抗戰時期畢業於重慶的國立中央大學建築系。1949年因鐵路局招考工程人員的機緣抵達台灣,在聯勤工程處擔任副工程師。1965年獲得 ... 於 podcasts.apple.com -

#21.中原大學再現「秋華書房」! 王秋華建築師捐贈畢生鍾愛圖書 ...

為了發揮書籍閱讀的良善循環,有著「台灣圖書館建築之母」美譽的王秋華建築師於2021年離世後,將多年珍貴的藏書,由其姪女王如曼女士代表贈予中原大學 ... 於 www1.cycu.edu.tw -

#22.她的設計就像科幻電影!建築女王札哈.哈蒂經典作品一次在 ...

那你知道這兩座建築都是出自於一位來自倫敦的女建築師之手嗎? ... 強烈的建築張力,讓這位「21世紀的建築指標性人物」作品得以呈現在台灣觀眾眼前。 於 www.elle.com -

#23.台灣圖書館之母建築師王秋華辭世享壽96歲

被譽為「台灣圖書館之母」的女性建築師王秋華,於今天下午2時因心臟衰竭於台北仁愛醫院辭世,享耆壽96歲。作家、建築師阮慶岳接受中央社記者電訪 ... 於 www.roc-taiwan.org -

#24.110年度「臺北市都市設計及土地使用開發許可審議委員會 ...

女性. 府外委員. 林志崧林志崧建築師事務所—主持建築師. 府外委員 ... 府外委員. 林家如. OMA 大都會建築師事務所—項目總監/建築師. 台灣女建築家學會—理事. 女性 ... 於 www.gis.udd.gov.taipei -

#25.澎湖厝首位奪下AIA大獎的華人女性建築師是誰? - 天下雜誌

被視為建築界最高榮譽普立茲克獎的風向球,日前公布的AIA美國建築師協會國際設計獎,張淑征一口氣以兩件作品奪下獎項,成為首位獲獎的華人女性建築師 ... 於 www.cw.com.tw -

#26.IKEA的溫柔之手,專訪商業空間建築師林明娥

試想當時台北市的景觀,尚未有太多大型商場林立,威秀影城也還未進駐台灣;再讓我們試想,當時在台灣可已有知名的女性建築師?而建築師林明娥就是在 ... 於 www.mottimes.com -

#27.台灣女性建築師的時代角色與執業歷程觀察(四)

至於,王秀蓮與林宜真則是土生土長的台南人,在經過成功大學建築系的洗禮後,也分別取得建築師資格並在台南市執業。 上述這四位優秀且具時代意義的女性 ... 於 fjjung.blogspot.com -

#28.WATaiwan 台灣女建築家學會

【開箱老照片】台灣第一女建築師修澤蘭與她的代表作陽明山中山樓-2016年(民國105年)2月27日,「台灣第一女建築師」修澤蘭辭世,享耆壽91歲,代表作為陽明山中山樓、新店 ... 於 www.facebook.com -

#29.臺中市立臺中女中百週年校慶系列活動:不讓屈1 建築講座

座」,從台中女中現存歷史最悠久之建築物「科學樓」來探討已故台灣第一女建築家—修 ... 女中校友. 主講:何嘉珍/SANAA(妹島和世建築事務. 所)專案建築師. 於 w2.tcfsh.tc.edu.tw -

#30.王秋華獲國家文藝獎首位女建築師 - 人間福報

林曼麗表示,王秋華為國藝會建築類首名女性建築師得獎者。 五十七歲的柯金源是台灣生態環境紀錄片代表人物,三十多年來堅持以深入田野的方式,調查記錄 ... 於 www.merit-times.com -

#31.苗栗縣建築師公會會員性別統計分析

建築師 證照考試困難,且開業所需承擔的壓力大,許多女性建築從業人員 ... 台灣女性不只有在建築業有困境,在許多陽剛氣質濃厚的職場中,. 女性的處境是需要被拿出來 ... 於 webws.miaoli.gov.tw -

#32.VOGUE TAIWAN: 國際中文版 2018年5月 - 第 95 頁 - Google 圖書結果

... 建築師林家如從紐約起家,在北京茁壯,林家如不受「亞裔」、「女性」雙重隱形玻璃限制,以荷蘭建築事務所OMA項目總監身份回歸故鄉,為台灣注入她融匯東西的建築觀點。 於 books.google.com.tw -

#33.「台灣第一女建築師」修澤蘭特展東勢客家文化園區開展 - 蕃新聞

台中市客家事務委員會指出,東勢客家文化園區前身,即是「台灣第一女建築師」修澤蘭設計的東勢車站,此次由吳軍擔任策展人,規劃建築特色、建築語彙、東勢 ... 於 n.yam.com -

#34.紀念首位獲普立茲克獎的女性建築師Zaha Hadid!8 大顛覆流線 ...

建築 女爵士ZahaHadid穿梭在平穩林立的四方盒屋,規矩的城市建築讓人感到無趣嗎?於2016年愚人節前夕戲劇性驟逝的建築女爵士札哈. 於 www.damanwoo.com -

#35.【影片】紀念首位獲普立茲克獎的女性建築師Zaha Hadid!8大 ...

哈蒂建築師事務所(Zaha Hadid Architects,簡稱ZHA)」則仍延續的創作精神,繼續為世界開創前所未見的建築美學。 Zaha Hadid與台灣也有多次緣分,曾參與台中古根漢美術館 ... 於 www.wowlavie.com -

#36.領有建築師證書人數及開業登記人數統計 - 內政部

已取得建築師資. 格者或是開業建築師之性別比率,目前均以男性居多,惟近年女性比率已見. 逐年提升。 (一)領有建築師證書人數. 依據建築師法第1條規定:「中華民國人民經 ... 於 ws.moi.gov.tw -

#37.首位華人女性建築師獲AIA 大獎殊榮!張淑征《澎湖厝》《蹤跡 ...

全球最具指標性的AIA 美國建築師協會日前頒發2021 AIA 國際設計獎,今年獲獎名單首度出現來自台灣的兩項作品:《澎湖厝》私人住宅獲得Open ... 於 www.shoppingdesign.com.tw -

#38.台灣第一女建築師修澤蘭特展台中市東勢客家文化園區開展 - 新聞

特展也與公共電視合作,現場輪播由黃玉珊導演執導的《世紀女性,台灣風華:女建築師修澤蘭》影片。 特展呈現修澤蘭建築師的多項作品與設計語彙. 於 metanews.topo.com.tw -

#39.台灣作品首度獲獎!女力建築師勇奪AIA兩項大獎 - 室內設計

得獎作品《澎湖厝》的三代同堂住宅設計靈感,來自當地古厝聚落的弧形山牆與馬背屋脊,順著南北向的紋理,以三個主要的起居空間,組成建築物起伏堆疊的弧形 ... 於 www.idshow.com.tw -

#40.【女性建築師】專輯 - 公共電視

當代國際上有許多知名女性建築師,像是獲得普立茲克建築獎的札哈.哈蒂、妹島和世,以及在台灣設計衛武營國家藝術文化中心、高雄車站、高雄圖書館、台南市立圖書館的 ... 於 insidethearts.pts.org.tw -

#41.2019年女建築師獎 傳統與現代、自然與人文的美好對話 - 瘋設計

WIA年度建築師獎(Women in Architecture Recognition Award )和Moira Gemmill新興建築獎,是《建築女性》、《建築評論》,以及《建築師雜誌》聯合頒發的 ... 於 www.fundesign.tv -

#42.104年新北市開業建築師及變更使用設計人性別統計分析

1958年美國註冊建築師只有約320位的女性,僅佔全國建築師總數的1%左右。但到 ... 榮芳杰(2009)〈台灣女性建築師的時代角色與執業歷程觀察〉《芭小姐的異想 ... 於 www.publicwork.ntpc.gov.tw -

#43.建築可能是性別歧視的最後堡壘:Zaha Hadid身為「女」建築 ...

在被問及卡迪夫灣建案的失敗原因時,札哈就曾提到她作爲建築師在早期所面臨的3種基本困境:外國人、難搞、女性。 「還有我的作品都不正常。」其實,撇開 ... 於 everylittled.com -

#44.首位獲得普立茲克建築獎的女性建築師 - 無心預製家具

Zaha Hadid. 1950年生於伊拉克巴格達,在貝魯特美國大學求學時學習數學時,對建築有著濃厚的 ... 於 www.wu-shin.com.tw -

#45.物的向度:女建築家的工作日常 - 博客來

台灣女 建築家學會成立於2018年,希冀能超越由建築師執照定義的職業侷限,重新定義「女建築家」,並廣納傑出的建築家、工程師,與從事教職、學術研究的學者,以及室內、 ... 於 www.books.com.tw -

#46.小興苑.相遇台灣第一女建築師修澤蘭在南投中興新村僅存最 ...

對於台灣第一位女建築師修澤蘭的印象,來自參觀陽明山中山樓這棟雄偉的宮殿式建築;另一個印象是國父紀念館旁光復國小的光復樓懸垂的景觀,動感的線條 ... 於 www.grandma.tw -

#47.大西麻貴的kawaii建築好療癒 - 好房網News

台灣 建築學者謝宗哲表示,大西麻貴是日本繼妹島和世、乾久美子之後,最受矚目的女性建築師,「她提出『kawaii』建築的概念,以日本女性的感性角度,讓建築 ... 於 news.housefun.com.tw -

#48.專業和性別: 建築業中的女性工作者 - 個人網頁空間

在台灣建築師事務. 所中往往預設女性會有生理和體力上的缺陷,而將一些工作直接交給男性,女性. 建築師往往做的都是室內設計或是細部的施工圖。 於 homepage.ntu.edu.tw -

#49.台灣女建築家學會3月邀亞洲女建築師座談| 生活| 中央社CNA

台灣女 建築家學會3月策劃一系列2019國際婦女節系列活動,3月8日舉辦「亞洲女建築家研討會」,以「聽見我們的前進」為主題,邀亞洲女性建築師分享在 ... 於 www.cna.com.tw -

#50.六零年代台灣女建築師-修澤蘭 - BiliBili

Inside the Arts:不同世代的 女性建築師 - 台灣女 建築家學會 · 黃聲遠《非城非鄉: 台灣 的建築思考》- 論建築的公共性和在地性 · 《黃公望與富春山居圖》─台北 ... 於 www.bilibili.com -

#51.台灣圖書館之母,建築師王秋華辭世享壽96歲+阮慶岳

(中央社記者陳秉弘台北14日電)被譽為「台灣圖書館之母」的女性建築師王秋華,於今天下午2時因心臟衰竭於台北仁愛醫院辭世,享耆壽96歲。 作家、建築師 ... 於 www.taiwanjustice.net -

#52.【眾裡尋「她」-專題講座】女力崛起-性別、設計,以及建築

第一位進入巴黎美術學院修習建築專業的女性;第一位於美國西岸開業女建築師; ... 與擔任台灣女建築家學會理事的謝佩霓老師,對談在設計及建築產業環境下的女性與性別 ... 於 readingpass.openbook.org.tw -

#53.台灣第一女建築師」修澤蘭特展今起東勢客家文化園區開展

台中市政府客家事務委員會指出,東勢客家文化園區前身,即是「台灣第一女建築師」修澤蘭設計的東勢車站,此次由吳軍擔任策展人,規劃建築特色、建築 ... 於 www.taichung.gov.tw -

#54.好民宿不藏私66間: 原來台灣的民宿這麼美 - 第 76 頁 - Google 圖書結果

... 建築結構由早年台南第一位女建築師王秀蓮女士所打造,有別於當時建築風格與特性,堅持運用台灣在地建材,更能顯現其柔美氣息,在早期府城的建築中更是獨樹一格。 於 books.google.com.tw -

#55.她是第一位獲普立茲克建築獎的女性建築師:12張圖帶你回顧札 ...

其實,札哈哈蒂的作品也離我們並不遠,雖然曾為台灣設計過的台中古根漢美術館因故取消,不過即將動工的淡水淡江大橋,其定案的設計便是由札哈哈蒂操刀。 於 www.thenewslens.com -

#56.騙徒扮台灣投資專家港女建築師買虛擬幣被呃2400萬 - 點新聞

警方列作以欺騙手段取得財產,正調查案件,暫未有人被捕。 消息指,一名44歲女建築師,去年6月在社交平台WhatsApp認識騙徒。騙徒自稱是台灣建築師 ... 於 www.dotdotnews.com -

#57.學建築

文姜樂靜Le-Ching CHIANG 姜樂靜建築師事務所主持建築師. 修澤蘭建築師2016年2月27日逝世,台灣建築 ... 的女性建築師作品竟如此的稀少,建築師雜誌裡. 於 www.architw.org.tw -

#58.台灣作品首度獲獎!女力建築師勇奪AIA兩項大獎

全球最具指標性的AIA 美國建築師協會,於近期頒發2021年AIA 國際設計獎,今年獲獎名單中首度出現來自台灣的兩項作品:Open In... 於 today.line.me -

#59.「台灣第一女建築師」修澤蘭特展東勢客家文化園區開展

台中市客家事務委員會指出,東勢客家文化園區前身,即是「台灣第一女建築師」修澤蘭設計的東勢車站,此次由吳軍擔任策展人,規劃建築特色、建築語彙、東勢車站、宮殿式建築 ... 於 www.beanfun.com -

#60.王秋華獲國家文藝獎首位女建築師(第285期)-新北市教育電子報

林曼麗表示,王秋華為國藝會建築類首名女性建築師得獎者。 五十七歲的柯金源是台灣生態環境紀錄片代表人物,三十多年來堅持以深入田野的方式, ... 於 epaper.ntpc.edu.tw -

#61.臺灣第一位女建築師——修澤蘭

修澤蘭,1925年出生於湖南,歷經中日戰爭,戰時就讀遷至大後方重慶的中央大學建築系,並於當時結識時任校長的蔣介石。1949年因鐵路局招考而來到台灣;在鐵路局任職期間,她 ... 於 women.nmth.gov.tw -

#62.台灣第一女建築師-修澤蘭 - SoundCloud

Stream 台灣第一女建築師-修澤蘭by Amazing architecture WOW!建築on desktop and mobile. Play over 320 million tracks for free on SoundCloud. 於 soundcloud.com -

#63.女建築師-室內設計文章報導推薦-設計家Searchome

由台灣第一位女建築師修澤蘭,以「夢想中花園」為藍圖所建造的山區平層別墅,可是屋主心中世外桃源般的獨棟居宅。這次找上二次合作的舒皓設計師,就是希望保留房子在歷史 ... 於 www.searchome.net -

#64.AIA美國建築師協會大獎,台灣首例!女性建築師的生涯歷程

這集節目,主持人沈春華透過建築師張淑征,帶您走入建築女力的世界。 2021年,AIA美國建築師協會國際設計大獎,來自台灣的「澎湖厝」及「蹤跡地景」 ... 於 www.ic975.com -

#65.分類:台灣女性建築師- 維基百科,自由的百科全書

「台灣女性建築師」分類的頁面 ; C · 張清華(建築師) ; H · 胡如珊 ; J · 姜樂靜 ; L · 林明娥 ; W · 王秋華 ... 於 zh.wikipedia.org -

#66.物的向度: 女建築家的工作日常| 誠品線上

物的向度: 女建築家的工作日常:開箱52位建築家的隨身包從日常物件的角度理解建築台灣女建築家學會成立於2018年,希冀能超越由建築師執照定義的職業侷限,重新定義「女 ... 於 www.eslite.com -

#67.44歲女建築師墮「行家」騙局被呃$2,452萬投資泰達幣 - 香港01

44歲女建築師,誤信自稱是台灣同行,投資泰達幣加密貨幣,由去年中至今年初分65次轉帳到指定戶口,金額高達2452萬元。直至受害人欲收回收益,對方. 於 www.hk01.com -

#68.【新聞】台灣也有她的作品....... 女建築師札哈.哈蒂病逝享年65歲

【新聞】台灣也有她的作品....... 女建築師札哈.哈蒂病逝享年65歲英國著名女建築師札哈.哈蒂於3月31日驚傳心臟病發而病逝。 根據札哈的同事表式, ... 於 www.idid.com.tw -

#69.普立茲克建築獎首位女性得主薩哈·哈帝病逝,終年65歲 - 端傳媒

3月31日,普立茲克建築獎(Pritzker Architecture Prize)首位女性得主、伊拉克裔英國建築師薩哈•哈帝(Zaha Hadid)在美國邁阿密突發心臟病去世, ... 於 theinitium.com -

#70.只花3天!台灣女建築師蓋「可拆解回收式負壓病房」霸氣防疫

台灣女建築師 蓋「可拆解回收式. 隨著台灣疫情升溫,目前全國防疫也都升級到了「三級警戒」,如果 ... 於 www.ttshow.tw -

#71.台灣女建築家學會

台灣女 建築家學會官方網站. ... 女建築家」,廣納學院內從事教育工作及學術研究的女教師及學者、營建工程實務界的女建築師、女設計師、女工程師,以及於室內建築、景觀 ... 於 wataiwan.org -

#72.Taiwan Residential Architecture Award - TRAA台灣住宅建築獎

OMA大都會建築師事務所項目總監/建築師. 林家如. 為美國紐約州及台灣執業建築師。目前擔任OMA 臺北藝術中心項目總監、淡江建築畢業設計指導老師,以及台灣女建築家學會 ... 於 www.traa.com.tw -

#73.華人女性建築師第一人建築師張淑征獲AIA國際設計大獎兩 ...

... Awards),XRANGE十一事務所主持建築師張淑征的兩項作品獲頒兩項大獎,成為獎史上首間獲獎的台灣事務所,她也是首位獲此殊榮的華人女性建築師。 於 500times.udn.com -

#74.關於台灣「圖書館之母」的七件事 - M+

這位華裔女建築師於美國和台灣執業,但其作品及貢獻在亞洲以至全球都未獲充分注意。 M+策展團隊於2015年與王秋華見面,了解她的作品檔案,並獲她慷慨捐贈 ... 於 www.mplus.org.hk -

#75.台灣第一女建築師-修澤蘭

台灣 第一女建築師-修澤蘭. 2020-09-22. 建議您使用SoundOn App,獲得更好的聆聽體驗。 於 player.soundon.fm -

#76.李清志專欄〉不只是明星高中,景美女中是台灣第一位女建築師 ...

修澤蘭可說是國內第一位女建築師,她也是建築作品唯一出現在國幣上的建築師,百元大鈔上的中山樓,正是她的經典作品。不可諱言的是,當年她與執政者的 ... 於 alive.businessweekly.com.tw -

#77.【歷史上今天】第一女建築師修澤蘭逝 - 華視新聞網

西元2016年的今天,有台灣第一女建築師之譽的修澤蘭辭世,享壽91歲。 西元2010年的今天,智利發生規模8.8大地震,從監視器畫面上下劇烈搖晃的程度,就知道 ... 於 news.cts.com.tw -

#78.台灣第一位本土女性建築師 王秀蓮 - 南女風華一世紀

文/詹伯望 二戰之後從台南女中高中第一屆畢業的王秀蓮,已88歲。她是成功大學第一批招收的女生之一,也成為第一位出身本土的女性建築師,這都要感謝 ... 於 tngs100.blogspot.com -

#79.淡江工學院建築系傑出校友林家如建築師-擁抱不確定性計畫不 ...

今天有幸採訪到一位女性建築師,她除了是OMA台灣總監、陽明交通大學建研所和淡江建築系兼任專技副教授、台灣女建築家學會現任理事長,以及前台北市都 ... 於 coeandai.tku.edu.tw -

#80.南方女建客:台灣戰後第一代本土女建築師王秀蓮 - 博碩士論文網

南方女建客:台灣戰後第一代本土女建築師王秀蓮 · First-Generation of Taiwanese Female Architect ,Siou-Liang Wang,in Postwar Taiwan. · 李淑君 · Shu-Chun Li · 碩士. 於 ndltd.ncl.edu.tw -

#81.國家文藝獎首位女建築師得主王秋華逝世,享壽96歲

Wang Chiu-Hwa, First Woman Architect to Receive the National Award for the Arts, Dies at 96. 王秋華為台灣戰後第一代建築師,一九二五年生於北京, ... 於 artouch.com -

#82.建築師首次挑戰設計女校鼓勵女生熱愛學習擁抱青春的蘭陽女中

蘭陽女中早期是由「台灣第一女建築師」名號的修澤蘭所規劃,校園裡已存在許多優雅的校舍設計;黃建興建築師則在民國76年接受時任校長鍾香華委託,於修 ... 於 arcgong.com -

#83.恭喜王秋華建築師獲國家文藝獎 - Medium

在當前,尤其是島上,女性在各領域的努力仍未被完全且誠心地認可且視為 ... 王秋華(94歲),台灣戰後第一代建築師,其設計強調美學與工藝必須建立於人性關懷的基礎, ... 於 medium.com -

#84.亞洲女建築家研討會啟動當代女性建築家對話 - 欣傳媒

台灣女 建築家學會WAT於國際婦女節邀請國際女性建築家會議日本分部UIFA JAPON來到 ... 在此之前,二次大戰後日本憲法的修改讓大量女性建築師竄起,並於 ... 於 www.xinmedia.com -

#85.台灣第一女建築師修澤蘭特展東勢客家文化園區開展- 生活- 中時

策展人吳軍說,戰後的台灣百廢待興,建築師成為當時不可或缺的一群專業工作者,修澤蘭除是知名建築師外,更是當時建築界中少見的女性。她的建築作品具有 ... 於 www.chinatimes.com -

#86.國家文藝獎名單揭曉!「台灣圖書館之母」首位女性建築師獲獎

「台灣圖書館之母」首位女性建築師獲獎 ... 王墨林、建築類建築師王秋華、電影類紀錄片導演柯金源,其中,王秋華是首位獲得國家文藝獎的女性建築師。 於 www.taiwannews.com.tw -

#87.建築大師妹島和世的透明建築!「女性建築師沒有什麼不同

「女性建築師沒有什麼不同,反而會更有特色。」 ... 值得期待的是,妹島和世在台灣的第一座公共建築-臺中綠美圖,預計將在2022年完工啟用,屆時無需 ... 於 www.kindomliving.com.tw -

#88.富裔實業聯手西班牙建築團隊on-a 「國王雙子星」對坐台北 ...

... 富裔實業,於15日在重慶北路【國王雙子星】接待會館舉行「國際門戶大計畫,加冕臺灣新起點」記者招待會,現場除了邀請西班牙建築團隊on-a的建築師 ... 於 tw.nextapple.com -

#89.修澤蘭的行動學校(HSIU's MOVING SCHOOL) - 女科技人電子報

2021.03.14 WOMEN in Architecture Taiwan 台灣女建築家 ... 尋訪1956-1984年間由修澤蘭建築師設計的學校建築,與公眾一起認識修澤蘭的建築與她的時代,並將台灣特殊的 ... 於 www.twepress.net -

#90.【不老俠女番外篇】郭中端:男生可以做的事 - 鏡週刊

繼台灣戰後第一代建築師王秋華之後,郭中端成為第二位獲頒國家文藝獎的女建築家。她說,女性在建築圈不一定被排斥,只要認真做,一定有機會。 於 www.mirrormedia.mg -

#91.30 年的普立茲克建築獎只有兩位女建築家獲獎 - 女人迷

Zaha Hadid 建築師為當代建築界所崇拜的對象,對男性而言所景仰的是她的 ... 從台灣女性建築師的執業過程就可發現,無論是在事務所進行口頭簡報或是 ... 於 womany.net -

#92.古文物罕見台灣女建築師修澤蘭信札露天14304 修澤蘭

直購價: 1030 - 1030, 庫存: 1, 物品狀況: 雿輻?其?撟港誑銝?,物品所在地: 中國大陸, 價格更新時間:, 上架時間: 2018-09-26, 分類: 書籍雜誌> 古書善本, 賣場: 不接急 ... 於 www.ruten.com.tw -

#93.XRANGE歡迎台灣知名的女建築師

2015/10月-台灣知名的女建築師王秋華建築師參訪XRANGE!! Share this. Related posts. #XRANGEArchitects #十一事務所| LANDSCAPE OF TRACES ( A CENTURY OF ... 於 tw.xrange.net -

#94.【女建築師專訪】郭中端-延續台灣環境的美好 - 幸福空間

比如宜蘭冬山河親水公園、北投溫泉親水公園、中都濕地,以及深具歷史文化價值的八田與一紀念園區等等,都是台灣人空暇時會攜家帶眷造訪的美麗景點。 這次 ... 於 hhh.com.tw -

#95.台灣一名女建築師被騙進Tether平台,損失超過九千萬新台幣

近日,一名居住在香港的44 歲台灣女建築師成為了Tether (USDT) 平台詐騙案的受害者,被騙走超過2,450 萬港元(約新台幣9,567萬元)。 於 www.fx110.com.tw -

#96.「台灣第一女建築師」修澤蘭特展東勢客家文化園區開展

台中市客委會指出,修澤蘭建築師1925年出生於湖南,畢業於重慶中央大學建築系,1949年因鐵路局招考而來到台灣,在鐵路局任職期間,參與過多座車站、倉庫、 ... 於 twnewshub.com -

#97.台灣戰後具代表性的第一代建築師,王秋華建築師

王秋華是華裔女建築師的先驅,一生輾轉居住過三個不同的文化國度,中國是出生成長之鄉,美國是建築專業和藝術養成之所,台灣是定居最久、貢獻最多之地。 於 forgemind.net