台灣建築排名2021的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦RobertGlazer寫的 WFH在家工作的成功祕訣:美國中小企業最佳CEO教你高效、彈性、又保有團隊精神的職場新優勢 和DanielA.Bell的 城市的精神:何以城市認同在全球化時代如此重要都 可以從中找到所需的評價。

另外網站台灣建築系排名2020也說明:台灣建築 系排名2020 2020 · 2021年全台最新「旅遊景點」推薦,森林系圖書館、梯田建築超夢幻! 分享分享. 私立科大前三強則., 他就想專攻建築這樣然後目前他是個人申請 ...

這兩本書分別來自遠流 和雙囍出版所出版 。

銘傳大學 都市規劃與防災學系碩士班 洪啟東所指導 呂紹賢的 疫情影響下流域城鎮韌性探討 : 以中台灣大安溪流域為例。 (2021),提出台灣建築排名2021關鍵因素是什麼,來自於新冠疫情、城鎮韌性、公衛危機、大安溪流域、空間分析。

而第二篇論文國立政治大學 傳播學院碩士在職專班 劉慧雯所指導 李岱瑾的 社群平台間的游動:從符擔性角度看記者分化使用之戰術 (2021),提出因為有 社群平台、臉書、Instagram、記者、符擔性、戰略/戰術、人際關係的重點而找出了 台灣建築排名2021的解答。

最後網站台灣建築系排名2020則補充:高雄100x見築百講. ta x 建築Arch Plus Podcast/商業建築再進化物聯網時代的實體空間腳色思考ft.2021 · 英國泰晤士高等教育以聯合國永續發展目標為依據,公布最新2021世界 ...

WFH在家工作的成功祕訣:美國中小企業最佳CEO教你高效、彈性、又保有團隊精神的職場新優勢

為了解決台灣建築排名2021 的問題,作者RobertGlazer 這樣論述:

★ 《華爾街日報》暢銷書即時榜#1 ★ ★ 美國亞馬遜Kindle商管暢銷書#1 ★ ★ 《今日美國》暢銷書 ★ ★ 《經理人》206期、《商業周刊》1783期書摘推薦 ★ 打造虛擬辦公室,提升未來競爭力! 「如果你還在為遠距工作苦苦掙扎,羅伯特‧格雷瑟最能提供你一些立即可行的建議。」──亞當‧格蘭特(華頓商學院教授、《給予》作者) 當全球數百萬上班族為了防疫突然被迫在家工作(WFH, Work From Home),企業主卻發現員工遠比他們之前所了解的更樂於接受,大部分的工作內容也依然能正常運作。然而,並非每家公司、每個上班族都能

一夕之間順利轉換,更不是把在實體辦公室常用的工作程序與策略直接拿來挪用就好。未來,隨著遠距或混合型的工作模式越來越普遍,做得好的公司才會擁有明顯的競爭優勢,吸引最棒的人才。 身為100%遠距工作組織、擁有170名在家工作員工「加速夥伴」的創始人兼執行長,羅伯特.格雷瑟從累積十多年的寶貴經驗中汲取遠距管理員工的正確原則、策略和工具,讓企業在虛實世界中皆能脫穎而出。 上班族從此: ✔不必通勤,遠離市區高房價、高租金的壓力 ✔不被干擾,打造屬於自己的工作排程和環境 ✔享受家庭、興趣與工作取得平衡的理想生活 公司更能夠:

✔節省成本,或可在員工、客戶身上挹注更多資源 ✔提高效率,在全球都能獲得優質表現和工作成果 ✔創造平等、具向心力的工作環境,留住優秀人才 好評推薦 遠距工作者必須掌握「彈性工作」及「紀律」的平衡。與上司、同儕與部屬無法在「同一空間、一同工作」的情況下,要如何展現自身的工作價值是每個優秀工作者應有的自覺。遠距工作要如何展現自身優勢,要如何圓滿達成工作任務?本書從軟硬體設備、燈光、網速等基礎設施談起,再談到工作者的時間安排、精力管理、如何在虛擬空間營造信賴感、以及如何經營職場人際關係等軟實力的展現,都是後疫時代上班族需要知道的重要資訊。在遠距工作必將變

成常態的當下,如何擬定工作計畫?如何安排良好的工作環境?如何妥善運用科技工具讓自己力量放大?……許多答案都在本書中。這些重要資訊,你必須掌握。──邱文仁╲職場專家 我們大多數人都只是被革命性的改變帶著走,只有幸運的人才能見證並深刻體認改變的過程。工業革命後,人們開始群聚工作,加上美國鋼筋水泥的發明造成辦公大樓興起,人們開始習慣在一大棟建築物裡面上班。現在,拜科技與疫情之賜,我們正在經歷新的工作型態,那就是遠距工作。本書是遠距工作的寶典,像是技術手冊又像是諮商顧問。其實遠距工作並不簡單,必須建立在科技跟人性的信賴上,兼顧身心健康與工作效率更是成敗的關鍵因素。讀完本書不只理解遠距工

作,更能看出工作的未來樣貌。──紀舜傑╲淡江大學未來學研究所副教授 早在Covid-19疫情爆發以前,遠距工作與虛擬辦公室的概念就已經存在於某些樂於接受創新管理的企業當中。疫情迫使大部分企業不得不採遠距工作,使得虛擬辦公室成為一種新常態。過去對於遠距工作抱持保守態度的企業發現,員工時間管理效率提升、更樂於投入工作,企業營運突破實體辦公的物理局限,績效表現也有所提升,但同時辦公型態的變革也為企業帶來了管理制度面的重重挑戰。本書的作者羅伯特.格雷瑟為全面遠距工作組織「加速夥伴」的創辦人,讀者可以將本書的內容做為基礎,思考企業應如何創造遠距工作的企業文化、建立妥善的制度流程,並制定出

虛擬辦公室的管理策略,讓企業在後疫時代能持續創造出最大效益。──蔡惠婷╲成功大學企管系副教授 老實說,遠距工作並非新鮮事,很早以前我就有這樣的經驗,但是因為Covid-19的關係,讓大家意識到遠距工作的重要性。面對嚴峻考驗,無論你是否喜歡這樣的工作型態,我們往往無從選擇命運,只能順應時代潮流。面對遠距工作,我們應該有怎樣的心態和準備呢?此刻閱讀由羅伯特・格雷瑟與米克・史隆所撰寫的《WFH在家工作的成功祕訣》,不啻為一個不錯的選擇。排定事情的優先順序,建立儀式感,同時找回自己的工作與生活步調,是我看完這本書最大的收穫。希望你也會喜歡,並從中得到啟發。──鄭緯筌╲「Vista寫作陪

伴計畫」主理人 因為Covid-19疫情,許多企業被迫倉促轉為在家工作來應變。我在擔任企業顧問時也觀察到不同企業各自面臨的轉型陣痛。《WFH在家工作的成功祕訣》是一本內容涵蓋相當完整的遠距工作指南,包括基礎準備、心理調適、如何因應遠距調整工作方式等實務指引,以及如何藉由強化組織文化、發展新型態組織互動等方式,克服遠距工作可能造成的管理問題。對於正面臨遠距工作的有效轉型挑戰的組織來說,這是領導者、經理人及人資都必讀的一本好書。──李全興(老查)╲數位轉型顧問 想要打造頂尖遠距工作企業的領導者和員工,都該讀羅伯特.格雷瑟寫的這本遠距工作指南。此書內容包羅萬象,能夠帶

領讀者建立正確的企業文化基礎、有效率的聘用正確人才,確保在家工作能夠實現傑出的工作成果。──傑夫.斯馬特博士(Dr.GeoSmart)╲ghSMART董事長、《紐約時報》暢銷書《誰》(Who)與《致勝得分》(PowerScore)作者 羅伯特.格雷瑟是有遠大展望的世界級遠距組織領導者,他寫了這本重要的遠距工作指南,協助員工、管理者及企業領導者打造遠距工作的新世界,並藉此追求更出色的表現。──加里.禮奇(GarryRidge)╲WD-40公司執行長 羅伯特.格雷瑟領導頂尖遠距工作組織已有超過十年經驗。透過此書,他與讀者分享打造世界級遠距工作公司的致勝關鍵。──齊

思.費拉奇(KeithFerrazzi)╲《紐約時報》暢銷書《別自個兒用餐》(NeverEatAlone)作者 想要在嶄新的遠距工作世界脫穎而出?這本就是必讀的工作指南。羅伯特.格雷瑟與各位讀者分享他的致勝法,協助企業領導者和工作者解鎖轉換為遠距工作模式的能力。──艾查.埃文斯(AichaEvans)╲自動駕駛汽車公司Zoox執行長 作者是遠距工作模式的開拓先鋒,多年來也一直是遠距工作企業的佼佼者,這本難能可貴的指南書描繪了企業組織如何掌握遠距工作帶來的工作彈性,同時也不必犧牲員工福祉及人與人之間的聯繫。本書如一場及時雨,無比實用又能帶來希望。──卡洛琳.韋伯(

CarolineWebb)╲麥肯錫(McKinsey&Company)資深顧問、《好日子革新手冊》(HowtoHaveaGoodDay)作者

疫情影響下流域城鎮韌性探討 : 以中台灣大安溪流域為例。

為了解決台灣建築排名2021 的問題,作者呂紹賢 這樣論述:

台灣流域相關災防研究多以硬式工程與傳統水資源管理為主,尤其探討流域中上游地區結構物的衝擊與損害風險,提及流域內之都市規劃與社會經濟、生態環境等層面較不重視,且流行疫病傳染影響下城鎮韌性表現更是著墨甚少。大安溪流域為為台灣中部地區重要產業、文化、民生聚集地區,流域境內產業形式多元,流域內具宗教文化中心(大甲鎮瀾宮)以及科技工廠地區(中部科學園區),除了盛產芋頭等雜糧農產外,還發展花卉、蔬果等精緻農產。2021年5月各台灣城市進入新冠疫情第三級警戒,延伸出有別於過往極端天氣衝擊下的公衛危機,如:無法負荷大量的醫療需求導致系統崩潰(system collapse);觀光人口銳減導致餐飲業歇業問

題。 本研究希望能了解疫情對於城鎮之間的衝擊影響,並透過空間分析方法以及指標評估來進行分析,了解流域城鎮在疫情衝擊的主要問題以及空間變化,本研究主要目的包括:(1).探討臺中市與苗栗縣交界之大安溪流域城鎮在疫情大流行背景下,城鎮衝擊影響,並對未來可能發生的公衛危機提出建議; (2).流域城鎮在不同地域空間(上游、中游、下游)具有其特點,不同城鎮的特點在災害衝擊下,是否會產生對城鎮造成加劇災害影響的脆弱性,亦或是會具有減緩與調適能力的韌性;(3).研究大安溪流域城鎮在疫情大流行前後韌性概念變化(過往自然災害衝擊與疫病公衛危機的不同),以及城鎮的韌性在流域空間中的差異性。研究方法分為量化方法與質

化方法並行,量化研究主要進行韌性的指標評估與空間分析,質化方法透過文獻分析、實地調查與訪談來補充以及驗證量化方法研究成果。透過田野調查訪談、韌性指標評估以及迴歸模型等方法,研究發現大安溪流域中的城鄉差異會導致疫情衝擊影響有所變化(例如,下游城鎮芋農比起中游城鎮的果農更容易受到疫情影響、上游偏鄉聚落的就醫與資訊取得的困難問題)。研究認為未來發生相同傳染性疫病造成的公衛危機時,透過韌性評估與空間分析方法鎖定重點城鎮,以達到減災與提升地區韌性之效果是可行的,透過全面性的評估與整合政府與利害關係人的調適能力與脆弱表徵,可以降低疫情帶來的衝擊影響以及做出因地制宜的城鎮規劃。

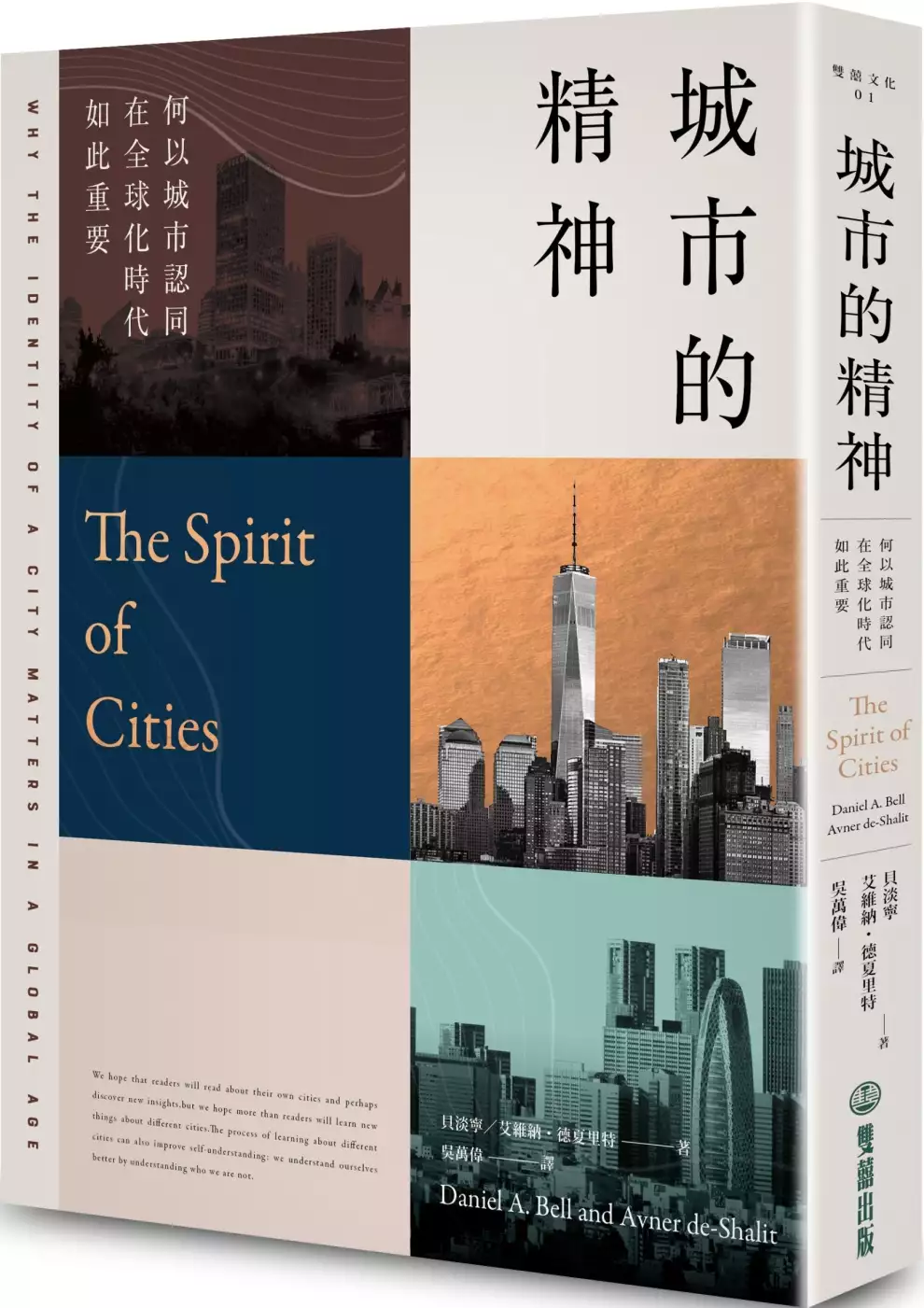

城市的精神:何以城市認同在全球化時代如此重要

為了解決台灣建築排名2021 的問題,作者DanielA.Bell 這樣論述:

你需要什麼樣的城市? 現代人的身分將由城市塑造。 二〇二一繁體中文版特別收錄林夏如、趙哲儀合著〈台北〉。 城市漫遊者的著地觀察,拋開政治理論模型,以實地生活、調查、訪談,消化大量資料後為十座熟悉的城市,各自找出城市的特色、城市的氣質、讓市民感到驕傲的核心價值,定調出「城市的精神」。 十座城市,十種精神。全球化文化同質性的最佳解藥。 經由認識陌生的城市,更加瞭解在地,認同我們居住的城市。 全球文化同質化的年代,「市民精神」可能取代國族或民族的認同。 *耶路撒冷和北京都是以同心圓擴張發展的城市,宗教之城耶路撒冷的圓心是「上帝」昇天之地;政治之城北京的圓心是天安門廣場。

*紐約和巴黎的現狀都需歸功於城市規劃者,在摩斯和奧斯曼男爵尚未出世之前,曼哈頓是生態多樣的美麗島嶼;巴黎狹窄的街道上飄蕩著動物糞便的臭味。 *蒙特婁加拿大人隊和耶路撒冷工人隊備受地主球迷喜愛,突破種族藩籬的兩支球隊擁有各自的煩惱:加拿大人隊失去了法裔優先選秀權後不再無敵;工人隊主場啦啦隊的中場表演觸怒了正統派社群。 什麼是城市的精神? 二十世紀八〇年代世界開啟了全球化,國與國之間的緊密聯繫,澈底改變了生活形態,附帶的文化同質化現象,使得國家的特徵逐漸消失,面貌模糊,民族性的差異也逐漸在彼此接納後下降。對於國家和民族的認同感逐漸下降之際,甚至有「世界公民」概念產生。人們有追

求獨特性的渴望,依然擁有追尋理想價值的需求,城市,將成為理想的解答。 城市既能凝聚共識,也能彰顯價值,從雅典的城邦政治到當代的城市論壇,我們總是熱切地討論著:我們需要什麼樣的城市?我們的城市該如何發展?城市彷彿擁有生命,有著確切的人格和清晰可辨的特色,並且具有不可撼動的核心價值,維繫著它的發展,令人引以為傲,貝淡寧和德夏里特稱此為「城市的精神」。 市民精神 「人們說『我愛蒙特婁、北京、耶路撒冷』或說『我恨多倫多、上海、特拉維夫』,就好像城市是人,有獨特的個性。」 愛上一座城市並不困難。城市往往有悠久的歷史,持續發展的特色,讓居住在城市裡的市民感到自豪,貝淡寧和德夏里特以「

市民精神」來概括。市民精神與愛國主義並不相衝突,它更顯開放,不會帶來對立與偏見,而是形成維繫城市特色的集體共識。 「到羅馬來,就照羅馬人的做。」 愛上一座城市並不容易。九一一事件,讓紐約瞬間陷入了巨大的危機和恐慌,紐約人從市長朱利安尼一改常態的發言到全體動員的團結救難,清楚表達了城市之於個人的重要。在耶路撒冷,有超過兩成的人不工作,不足的稅收遲緩的經濟發展,卻趕不走追求心靈平靜的居民。 如何尋找一座城市的精神 身為政治理論學者的貝淡寧和德夏里特,選擇以「著地」的方式前往全球大城以漫遊和生活進行研究。透過個人軼事、參觀、訪談、歷史、政府公告、調查數據以及龐大的周邊材料(如文

學、影視作品,旅遊指南……)等面向,不停地驗證觀點,以在地的聲音尋找屬於在地的「精神」。 經過調查研究,作者將有利於發展「城市的精神」因素歸納如下: 一、沒有明顯的貧富差距,也沒有民族或群體間的巨大鴻溝。 二、長期與另外一座城市(通常是同一個國家)處於競爭狀態。 三、城市身分的認同受到外來勢力的威脅。 四、城市具有實質性權威立法保護。 五、城市(曾)擁有偉大的規畫者推動城市改造計畫。 六、來自外部的聲量(如一部電影)為城市的精神定調。 這六項因素均可相對應於書中所列舉的十座城市,十座城市分別為:耶路撒冷、蒙特婁、香港、新加坡、北京、牛津、柏林、巴黎、紐約以

及臺北。 耶路撒冷:宗教之城 世界三大一神信仰的聖地,均為耶路撒冷,從世界各地前來的信徒誠心地向「唯一」的神祈禱。也因宗教勢力的拉扯,撕裂了耶路撒冷祥和的氣氛。回歸寧靜的聖地風貌是耶路撒冷人的共同期待。 蒙特婁:語言之城 曾經,蒙特婁是加拿大政經中心,曾經是萬國博覽會以及奧運主辦城市,儘管擁有顯赫的履歷,最終蒙特婁不僅沒有成為世界一流大城,甚至在國內的地位也被多倫多取代,原因竟然是「法語」。 新加坡:建國之城 一座城市就是一個國家,新加坡建國那天起,城市的精神完全與國家政策重疊。為求具備國際競爭力,富裕、多元、賢能,是城市/國家追求的目標。雖然失去了團結一致,卻成

爲維繫新加坡的核心精神。 香港:福利之城 以自由貿易成爲亞洲世界級的城市,香港所代表的自由市場個人主義在儒家文化的影響下展開,香港的資本社會並不以個人滿足為目標,相對地,更為重視社群以及公益…… 北京:政治之城 從明代的燕京,到紫禁城的修築,再到新中國的打造,北京已是政治權力核心的代名詞,都市的發展以及大大小小的改變圍繞政治而生,無時上演著政治劇場。 牛津:學術之城 在這座距離倫敦90分鐘車程的小城裡,擁有不止一座大學,當然世人所熟知的是世界最早的大學:牛津大學。追求卓越是牛津市的目標,它們的精神表現在學習和學問。 柏林:寬容之城 當代的柏林散發著自由的

精神,很難想像她在百年來歷經的摧殘。曾是反猶主義的中樞,作為首都的柏林也與國家一同分裂東西。今日的柏林精神已超越自由,而是寬容。 巴黎:浪漫之城 浪漫,不只是一頓燭光晚餐。巴黎的浪漫是源自「浪漫主義」的反動,是強調多元的發聲,是強調個人的創造性,是人文精神的彰顯……是人與農作物、牛羊雞的共存共榮。 紐約:抱負之城 二戰後的世界之都,金融與文化的世界都城,雄心勃勃的人到此一展長才,不斷革新與創造,讓自己和紐約永保活力。在極度發展的個人主義下,紐約卻能持續發展,全因「市民意識」的根植。 台北:有人情味的進步之城 歷經政權更迭之後,臺北容納了大江南北的風雲人物,在街廓與

庭院裡移植了悠長的文明。尋求正義與幸福超越了籍貫與階級,臺北是友善的城市,它的友善來自於彼此的對話與認同。 「城市的精神」,並非這十座城市所能概括,在全球化的世紀裡,「市民精神」將成為一種文化現象,既能彰顯城市的迷人面貌,也能避免因為民族、國家衍生的敵對狀態。最重要的是,希望閱讀此書的你也能開始澈底瞭解你所居住的城市,追尋它的精神,引以爲榮。 本書特色 貝淡寧與德夏里特以「市民精神」為全球化下的人際關係找到了新定義,人的身分不再僅由社會來塑造,更有機會由城市來塑造。 為了本書的寫作,貝淡寧和德夏里特「重回」人生各階段所居住的城市,前後歷時四年完成這項寫作計畫。也號召全球具備

「市民精神」的城市寫作者參與進行,擴展出《城市的精神2:包容與認同》,包含了東京、倫敦、阿姆斯特丹、檳城、孟買……等城市。「市民精神/愛城主義」 本書為最新中文繁體版,特別收錄了由林夏如和趙哲儀執筆的〈台北〉,以近代史的變革紛擾出發,寫出台北如何從族群的撕裂傷痛中走出,並對外來者展現出親和的力量。 名人推薦 專文推薦 台灣都市議題作家 邱秉瑜 各界推薦 社會學家/作家 李明璁 小說家/建築學者 阮慶岳 建築評論家 王增榮 各界好評 對於喜愛城市的人來說,他們的書是一段充滿激情、深刻並且鼓舞人心的探索當代城市體驗核心之旅。(城市之光咖啡館)

政治理論中少有新想法,貝淡寧和艾維納・德夏里特肯定有所創新,而且十分出色:培養「城市的精神」是全球文化同質化下的最佳解藥。在九座城市中,以個人軼事、歷史和理論反思的創新和引人入勝的組合作為例子,他們寫出了一本閃閃發光的書,也是政治理論中的新事物。(麥克・瓦爾澤,普林斯頓高等研究院榮譽教授) 在充斥著膚淺排名和商情調查的領域,《城市的精神》代表了審美對商業的勝利。貝淡寧和德夏里特透過在世界的大城漫步和生活──一種新穎而令人欽佩的方式,證明比任何理論都更有啟發性──貝淡寧和德夏里特解開了我們最喜愛的城市之謎。這本書既美麗,又富有洞察力。(帕拉格・柯納,《亞洲未來式》、《如何駕馭世界:給下

一次文藝復興的成功之路》作者) 這些回憶相似的親切感不禁喚醒了自身城市經歷的回憶和對照。學術知識往往深具啟發,且讓讀者深入瞭解展現在眼前的歷史脈動……閱讀完這些城市的肖像後,人們傾向以嶄新的視野「漫步」在自己的城市之中,準備好迎接驚喜和揭開層層隱藏的歷史。(佛羅里安・柯薩克,泰晤士高等教育)

社群平台間的游動:從符擔性角度看記者分化使用之戰術

為了解決台灣建築排名2021 的問題,作者李岱瑾 這樣論述:

社群平台走向多元化,記者受個人不同因素影響,發展出相異的分化使用平台策略。本研究為瞭解記者在社群平台間的行動脈絡,從中發掘如何在平台戰略體制下執行戰術,創造反體制的生存空間,對其人際關係的影響。因此,以符擔性理論(Affordance Theory)為基礎,透過深度訪談十二名不同世代的記者,探究記者如何感知社群平台符擔性以操作戰術,在互動中又創造哪些平台新意義。研究發現,記者操作戰術時有一個既定的邏輯,以臉書作為使用社群平台之開端,當記者感知臉書內涵的轉變後,試著先調整自身行為的合適性,改變發文內容、降低貼文頻率、增設隱私設定,直到無法滿足個人使用慾望,以跨平台至Instagram和創建臉書

新帳號為最多記者採用的戰術。記者在多重情境之下,並不會完全消失在臉書中,而是以臉書為本,其他社群平台為輔。這顯示,記者不願破壞臉書經營已久的人際關係,運用臉書原始科技的設計翻轉為有用資源,知覺臉書龐大的使用者和資訊量之優勢,從單純交友軸線轉變成輔助新聞工作的工具,以經營弱關係和獲取資訊管道為主,Instagram則成為私人的生活實記;記者游移在社群平台之間的差異行為,彰顯出記者的戰術因應科技變遷不斷地適應,也深受日常生活和工作經驗影響。

想知道台灣建築排名2021更多一定要看下面主題

台灣建築排名2021的網路口碑排行榜

-

#1.台灣建築系排名2021 - 不動產貼文懶人包

【問題】台灣建築系排名2021 - 加拿大打工度假問答大全-20210430。 2021英國泰晤士報(TIMES)高等教育世界排名(THE),朝陽科大於" . 於 realestatetagtw.com -

#2.2022企業最愛大學,榜單大洗牌!未來10年4個崛起科系以及 ...

排名, 國立大學, 私立大學, 國立科大, 私立科大. 1, 台灣大學, 淡江大學, 台灣科大, 致理科大. 2, 陽明交通大學, 輔仁大學, 台北科大, 德明科大. 於 transfertest.pixnet.net -

#3.台灣建築系排名2020

台灣建築 系排名2020 2020 · 2021年全台最新「旅遊景點」推薦,森林系圖書館、梯田建築超夢幻! 分享分享. 私立科大前三強則., 他就想專攻建築這樣然後目前他是個人申請 ... 於 q.comphard.eu -

#4.台灣建築系排名2020

高雄100x見築百講. ta x 建築Arch Plus Podcast/商業建築再進化物聯網時代的實體空間腳色思考ft.2021 · 英國泰晤士高等教育以聯合國永續發展目標為依據,公布最新2021世界 ... 於 proymatec-systems.es -

#5.台灣建築師事務所排名2021的評價費用和推薦,DCARD、EDU ...

台灣建築 師事務所排名2021的評價費用和推薦,在DCARD、EDU.TW、FACEBOOK和這樣回答,找台灣建築師事務所排名2021在在DCARD、EDU.TW、FACEBOOK就來教育學習補習資源網, ... 於 edu.mediatagtw.com -

#6.2021建築畢業設計論壇:台灣與東南亞

「2021 建築畢業設計論壇:台灣與東南亞」邀請東南亞五國十四校建築系所,與台灣八間大學建築系所,共組交流平台,以畢業設計成果的展覽、口頭發表和評圖為媒介,探討 ... 於 arch.cycu.edu.tw -

#7.台中人狂蓋高樓!49棟摩天大樓輾壓北高七期最密集

(摩天大樓,台中,七期,商辦,住宅,台灣智慧營運塔) ... 和大廈」以172.8公尺拿下,也是新北以南、高雄以北最高的住宅,規劃地上43樓、地下6層建築,坪數 ... 於 house.ettoday.net -

#8.2020-2021年QS世界大学排名之建筑(Architecture)专业排名

rank university location overall H‑index Citations Citations per Paper Aca... 1 麻省理工学院 United States 97.8 90 93.7 100 2 代尔夫特理工大学 Netherlands 96.5 94.6 89.3 97.8 3 伦敦大学学院 United Kingdom 96 91 93.5 97.9 於 rankings.betteredu.net -

#9.2021年最新排名世界十大建築大樓 - 每日頭條

摩天大樓又稱高樓、高層大樓,是指具有相當高的大樓形式建築物。 ... 台北101融合了東方古典文化及台灣本土特色,多節式外觀造型宛如柱子般遊刃有餘、 ... 於 kknews.cc -

#10.2021台灣建築獎初選出爐永建國小等12件作品入圍

建築 師雜誌年度盛事2021台灣建築獎初選會議於10月8日召開,選出12件作品進入複選,角逐今年的台灣建築獎,評審們將於11月4日至6日進行現場勘查, ... 於 www.xinmedia.com -

#11.曾是世界之巔的台北101現在排名第幾高? 2020摩天大樓排行榜 ...

但經過十餘年的建築技術演進,各地也紛紛往上築夢,2010年啟用的哈里發塔,高達828公尺。超越台北101大樓,成為目前世界最高的摩天大樓。 於 dacota.tw -

#12.台灣建築系排名2020

高雄100x見築百講.2020 · 2020 06 02 17:16. pinterest email. GREEN BUILDING 綠建築電子刊2021 AUG - OCT Vol.39 86. 1.ntust.02. 醫科大學今年繼續由北醫蟬聯冠軍,「 ... 於 az.wilcy.eu -

#13.歷屆得獎| 建築師雜誌

2021 臺灣建築評審團獎 ... 2021 臺灣建築環境關懷特別獎 ... 臺中車站/ 設計:張樞建築師事務所、台灣世曦工程顧問股份有限公司/起造:交通部鐵道局/承造:遠揚營造 ... 於 www.twarchitect.org.tw -

#14.文組大學排名

取自於國際上兩個知名大學排名系統——qs和泰晤士高等教育(the)中,台灣學校在 ... 表示企業愛用哪些學校,或者說哪些」、「文組表示排擠」、「建築系排名是東海>成大= ... 於 goinupaffariesport.it -

#15.建築系世界排名 - Ncre

2020-2021年QS世界大学排名之建筑(Architecture)专业排名官方最新 ... 建築系排名: 資料來源: 百度, 但那些學校建築系有開放給台灣學生, ... 於 ncre.com.pl -

#16.台灣建築系排名2020

.40 84.圖片全部顯示2019年QS全球建築學院前100名榜單公布!UCL排名第一!-建築人.C.2020 · 2021年全台最新「旅遊景點」推薦,森林系圖書館、梯田建築超夢幻! 分享分享. 於 pxm.chinnockschase.co.uk -

#17.台灣建築系排名2021 - 家居貼文懶人包

提供台灣建築系排名2021相關文章,想要了解更多世界土木系排名、土木工程學系薪水、統測土木分數相關家居資訊或書籍,就來家居貼文懶人包. 於 hometagtw.com -

#18.逢甲大學

逢甲大學以學生為本,以教學為首務。我們始終相信教育可以改變人的一生,讓更多人擁有不一樣的選擇。在「看遠一點、看高一點」的教育胸懷下,近年成為全國各項排名中 ... 於 www.fcu.edu.tw -

#19.10大建商出爐!不意外寶佳又得第一,但第二名「南港輪胎 ...

2020年北台灣十大建商排名出爐,南港輪胎因「世界明珠」大案意外成為第二名 ... 麗寶集團、昭揚建築、合環機構、愛山林建設、新潤機構、立信機構等。 於 www.storm.mg -

#20.2021第一季建商聲量排行榜評析:打房壓不住房市買氣聲量皆 ...

2021 年第一季建商影響力排名 · 第一名興富發建設 · 第二名茂德建設 · 第三名國泰建設 ... 於 www.social-lab.cc -

#21.臺灣私立大學工業設計和建築類排名 - 好問答網

臺灣私立大學工業設計和建築類排名. 2021-05-02 09:11:03 字數4409 閱讀1726. 1樓:匿名使用者. 一本低一點點絕對可以上大同大學工業設計,去年有向一位上榜同學問分數, ... 於 www.betermondo.com -

#22.台灣大學設計系排名 - Arneverleye

2021 英國泰晤士報高等教育特刊(the)公告第九屆亞洲大學排名! ... 分居跨領域前3名,其中成大建築擠入第9 台灣排名前幾名的科技大學,其實都不錯啦! 於 arneverleye.be -

#23.台灣建築系排名

台灣建築 系排名 我变形金刚领袖狐大大仙儿. ... 簡稱UCLA,2021 US News 世界排名13,2021年全美排名20。2021泰晤士報大學排名,UCLA排名全世界第15名。 於 60plus-zell-aichelberg.de -

#24.台灣建築系排名2020

台灣建築 系排名2020 310/住宅與生活樣貌. ta台灣建築雜誌2021年9月vol.5 4 91.Estimated Reading Time: 13 mins 07.tw 聯絡電話:022737 ... 於 e.iergamesind.xyz -

#25.台灣有建築系的大學.可以幫我排名一下麼 - 人力資源網

html模版標題台灣有建築系的大學.可以幫我排名一下麼問題我是今年(102年)考大學的,我想問一下各位大大,台灣有建築系的大學排名,我知道最好的是成大, ... 於 s64ac62i.pixnet.net -

#26.梁老師的城市水學- 台灣是全世界排名第18的缺水國

台灣 是全世界 排名 第18的缺水國,乾旱缺水、颱風豪雨也缺水。既有的水庫因為淤積嚴重、壽命 ... 其實, 建築 物、公園甚至高架道路,都是雨水收集的好幫手。 於 ne-np.facebook.com -

#27.搜尋"2021南加州大学建筑排名【微∶5335014】美国名校保证 ...

搜尋2021南加州大学建筑排名【微∶5335014】美国名校保证录取... | 台灣英文新聞. 於 www.taiwannews.com.tw -

#28.2022大學影響力排名長榮大學名列601-800名辦學績效受肯定

英國泰晤士高等教育公佈2022大學影響力排名,全球有1406所大學進入排名,台灣有45所大學名列其中。朝優質世界基督教大學目標邁進的長榮大學,首次申請即進榜,名列601 ... 於 beanfun.com -

#29.世界最高的10座高樓(2022年最新排名) - The Tower Info

默迪卡118是馬來西亞吉隆坡的一座建造中的摩天大樓,大樓於2021年10月12號達到原先設計的644米的高度,但高度依然持續增長,最終於11月30號達到678.9米後 ... 於 thetowerinfo.com -

#30.【網友推薦】建築系排名2020 - 自助旅行最佳解答-20210104

建築 系排名2020. 發布時間: 2021-01-04. 推薦指數: 3.010人已投票. 關於「建築系排名2020」標籤,搜尋引擎有相關的訊息討論:. 2020年QS全球建築學院前100名榜單公布 ... 於 utravelerpedia.com -

#31.台灣建築系排名2020

該主觀分類是基於行業內招聘專業人士的反饋產生的。 問卷涉及兩個主要問題,第一個是與學校專業相關,第二個則是和建築行業僱傭人員和加州大學洛杉磯分校,簡稱UCLA,2021 ... 於 sindimmerh.es -

#32.2021十大建商出爐!購屋前必知的建商評價 - 遠雄房地產

每年的十大建商,依各建商的推案量進行排名,2021年房市走向先蹲後跳,根據591新建案 ... 遠雄引領台灣建築業永續服務新標準,推出三大保固延長計畫. 於 www.farglory-realty.com.tw -

#33.建築列表 - 台灣大樓資料站

排名 建築名稱 高度 樓層 城市 行政區 年份 1 台北101 508 101 台北市 信義區 2004 2 高雄85大樓 378 85 高雄市 苓雅區 1999 3 南山廣場 272 48 台北市 信義區 2017 於 skyscrapers.tw -

#34.台灣設計系大學排名2020 - 職涯貼文懶人包

【問題】台灣建築系排名2021 - 加拿大打工度假問答大全-20210430。 ... 2021全台活動資訊網,台灣設計系排名相關資訊,[賀] 台科大設計QS世界大學學科排名連續2年進入 ... 於 jobtagtw.com -

#35.统一后,去台湾省学建筑就认准这8所大学 - 知乎专栏

小编找到权威大学排名机构TOPUNIVERSITIES的2020-2021年度建筑学排名,该排名罗列了200个全球最好的建筑学专业,这里面就有台湾省的一所大学——成功 ... 於 zhuanlan.zhihu.com -

#36.中華大學建築與都市計畫學系

中華大學建築與都市計畫學系是全國唯一融合建築與都市計畫專業教育之科系, ... 自2017年起,已連續兩年在亞洲地區一萬多所大學中,排名前350名,更名列台灣綜合型私立 ... 於 ad.chu.edu.tw -

#37.2021年「臺灣建築學會獎學金」即日起接受申請

敬請依「臺灣建築學會獎學金頒發作業辦法」於109年12月31日前向本會提出申請 ... 或鄉鎮區公所之清寒證明文件以及科系推薦函一封,內容含申請者家境及成績排名等資料。 於 www.airoc.org.tw -

#38.企業最愛設計院校TOP10 北科、雲科、台科「科大」崛起

調查中另一個有趣的現象是藝術大學的崛起,排名第5的台灣藝術大學,從單純的美術 ... 相關產業的實習經驗,可以幫助設計新鮮人將理論與實務結合,九典聯合建築師事務 ... 於 sec.ntut.edu.tw -

#39.長沙樓房倒塌已救出7人傳受困者多為大學生

中國青年報報導,長沙市一名人大代表透露,2021年春節前,他曾到後來的事故 ... 坍塌事故發生前他曾看到,長沙醫學院後街還有正在加蓋樓層的建築。 於 newtalk.tw -

#40.台灣光華雜誌2021年3月號中英文版: 隱形冠軍‧卓越企業

... 鹿港百年老屋的活化、嘉義市立美術館建築中「面向社區的美術館」概念,在在都顯現出台灣各地 ... 再加上市佔率排名世界前三的環保泡棉......,本期《光華》封面故事, ... 於 books.google.com.tw -

#41.台湾大学(建筑学- QS大学学科排名) - 梦奇科技

QS大学学科排名-建筑学:2022年排名第151位, 2021年排名第201位. 於 daxue.menggy.com -

#42.國內建築系排名

2020年3月9日— QS發布了2020 台灣建築系排名2018 - (恕刪)淡江建築系59 ... 教育學科連續10年在國內大學排名第1外,更連續9年名列全球前50名;2021年 ... 於 confaeldisabili.it -

#43.公司治理評鑑排名前5% 全台9家企業八連霸 - 信義房屋

臺灣證券交易所公布第八屆「公司治理評鑑」結果,受評的913家上市公司依得分情形,連續8年名列5%的企業僅包括台積電、統一超、台灣大及信義房屋等9家 ... 於 www.sinyinews.com.tw -

#44.2021台灣建築獎嘉義市立美術館獲頒首獎| 熱門亮點 - 經濟日報

由建築師雜誌主辦的「2021台灣建築獎頒獎典禮」,本屆共有187件作品參選,評審團由建築師李綠枝、邱文傑、潘冀、簡學義、陳珍誠組成,陳珍誠擔任召集人。 於 money.udn.com -

#45.2022世界大學影響力排名雲科大名列科大第一 - 雲林科技大學

雲科大在2021 TCSA台灣永續獎共計獲得七大獎項,包括:台灣永續典範大學獎、永續報告獎-白金獎(最高榮譽)、GCSA全球英文報告書獎-銅獎(唯一獲獎的大學 ... 於 www.yuntech.edu.tw -

#46.行業別排名

排名. 服務業. 排名. 公司名稱. 營業收入. (億元) ... 台灣世曦工程顧問 ... 台灣新光保全. 70.44. -0.80. 8.32 11.81. 2018. 排名. 服務業. 排名. 公司名稱. 於 topic.cw.com.tw -

#47.得重劃區者得天下十大建商排名恐將洗牌 - 房產

住展雜誌依推案量統計,北台灣2021年十大建商依序為寶佳、麗寶、璞園、 ... 得重劃區者得天下十大建商排名恐將洗牌 ... 【建築業雙雄同步重押重劃區】. 於 house.chinatimes.com -

#48.大學建築系排名– 建築設計 - Titanh

2021 企業最愛大學排名台大打敗成大重回冠軍寶座@ 110轉學考2021大學… 搜尋【大學建築系 ... 台灣有六大設計名校嗎? ... 大學建築系排名,台灣大學建築系排名推薦2021. 於 www.titanhde.co -

#49.台灣摩天大樓列表 - Wikiwand

本列表列出臺灣最高的建築物、臺灣各縣市最高建築物及臺灣歷史上最高建築物[1]。 ... 台灣摩天大樓列表 ... 99= 長虹雲端科技大樓, 台北市, 136.2, 30, 2021, 辦公. 於 www.wikiwand.com -

#50.【排行榜】2022 世界最高建築物排名!亞洲即將迎來世界第二 ...

摩天大樓誕生於19世紀八十年代的美國芝加哥,54.9米高共十層樓的"芝加哥家庭保險大廈" 被公認為世界第一座摩天大樓,主要目的是為了緩解城區用地緊張 ... 於 www.youtube.com -

#51.2021全球TOP100強建築事務所榜單 - 資訊咖

2021 年全球TOP100建築設計公司來自28個國家,其中中國入榜12家,占總比12%。 ... 排名第三的HDR在全球設有220多個辦事處,完成的項目遍及60多個國家。 於 inf.news -

#52.世界十大最高建築排名,中國六大建築高樓 - 男士髮型

接下來呢就由小編為大家揭祕世界十大最高建築排名,感興趣的不妨一起往下看!世界十大最高建築 ... 發佈時間:2021-04-24 本文已影響2.37W人 ... 4、中國台灣台北101. 於 www.meixingnan.com -

#53.成大「八連霸」企業最愛大學!台科拚上亞軍,台大排第三

逢甲和淡江兩大老牌私校分占第八、九名,中山則進步五名,排名第十。 2021年中,島內爆發嚴重疫情,許多企業人才招聘紛紛暫緩或延後,8月後疫情消退,國內 ... 於 www.gvm.com.tw -

#54.台灣建築系排名 - 雅瑪黃頁網

搜尋【台灣建築系排名】相關資訊的網站及服務公司,方便你快速正确找到所需的資料。 ... 有鑑於提昇建築物公共安全檢查簽證及申報品質,以及彌補建管部門行政人力 ... 於 www.yamab2b.com -

#55.建築及都市規劃學門學校系所一覽表

國立台灣大學. 工學院. 建築與城鄉研究所. 國立成功大學. 規劃與設計學院. 建築學系. 國立成功大學. 規劃與設計學院. 都市計劃學系. 國立中興大學. 農業暨自然資源學院. 於 210.70.94.83 -

#56.2021世界大學科目排名北科大建築、環境科學首入榜 - 技職3.0

2021 世界大學科目排名北科大建築、環境科學首入榜. 記者曾玉婷/臺北報導. 英國高等教育調查公司QS(Quacquarelli Symonds)4 日公布今年世界大學學科 ... 於 www.tvet3.info -

#57.榜單查詢 - 中華民國考選部

為維護應考人權益,高考一級暨二級考試第一試、司法官第一試、司法官第二試、律師第一試、情報特考、國安特考、專利商標特考第一試、司法特考三等第一試、外語導遊第一試、 ... 於 wwwc.moex.gov.tw -

#58.2020年QS全球建築學院前100名榜單公布!MIT回歸第一!

QS發布了2020年世界大學專業院校排名。本次排名橫跨五大學科群和48個學科,評估了全球83個國家和地區的13... 於 archbooks.com.tw -

#59.台灣建築系大學排名 - Vemlk

建築 系排名- 台灣建築系大學排名. 大學建築系排名,台灣大學建築系排名推薦2021. TUN大學網,提供國立成功大學規劃與設計學院不同入學管道簡章介紹,讓你依照國立成功 ... 於 www.vemlktre.co -

#60.建築系- 國立臺灣科技大學 - 大學問

國立臺灣科技大學建築系(土木與建築群) ... 在校學業排名, 前30% ... 結合學生之特質與產業實際需求,在建築專業中特別以永續綠建築、文化創意設計與數位科技做為國立 ... 於 www.unews.com.tw -

#61.信義首席公館第一,2022 台北十大豪宅排名最新名單更新

2021 年Top10最新台北十大豪宅排行榜更新了,總結來說信義區入榜的數量 ... 推行的高層住宅建案類型,建築師由澳洲DBI建築師事務所設計,台灣建築師 ... 於 www.top10.com.tw -

#62.2021年最新排名世界十大建築大樓 - 今天頭條

台北101融合了東方古典文化及台灣本土特色,多節式外觀造型宛如柱子般遊刃有餘、節節高升。 2021年最新排名世界十大建築大樓. 當時建造第101層樓的用意是 ... 於 twgreatdaily.com -

#63.大學科系前10名排行「成大建築」進榜引熱議大學排行台灣...

台灣建築 系最好的大學:國立成功大學| 全台藥局網 · 小总结:成功大学建筑系和东海大学的比较(正在成大建筑交换... · 大學科系前10名排行「成大建築」進榜引熱議大學排行 ... 於 pharmacy.iwiki.tw -

#64.設計系大學排名2020

... 8 大學學術表現排2021英國泰晤士報TIMES高等教育世界排名THE,朝陽科大於建築Architecture領域蟬聯私立科大第1,公、私立科大混合第3,僅次於台灣科大、台北 ... 於 byr.anna-wreczycka.pl -

#65.2021年紐約10大最高建築排名,最高541米 - 壹讀

紐約市共有6400多座高層建築,是世界上超高層建築最多的城市之一,自1890年以來,曼哈頓建造了一些世界最高的建築,這些建築大多位於曼哈頓中城和下城 ... 於 read01.com -

#66.室內設計系大學排名 - 家庭貼文懶人包

【問題】台灣建築系排名2021 - 加拿大打工度假問答大全-20210430。 。 科大室內設計系排名- 職涯貼文懶人包。 數位多媒體設計系大學排名台灣設計大學排名2019台灣設計 ... 於 familytagtw.com -

#67.〈房產〉2021年全台十大地產代銷海悅接案量逾1800億元稱霸

璞園建築2021 年挾455.3 億元接案量,強勢回歸十大代銷榜單,並擠入前段班 ... 第五名為南台灣第一大代銷上揚國際,總接案量343.9 億元,接案版圖固守 ... 於 news.cnyes.com -

#68.2021世界大學影響力排名台灣破紀錄35校上榜 - 淡江大小事

泰晤士報高等教育特刊(Times Higher Education)公布最新2021世界大學影響力總排名,全台有35所大學進榜,成功大學名列台灣第一,在全球排名101至200名 ... 於 events.tku.edu.tw -

#69.《廣告雜誌Adm》 03月號/2021 第349期 - 第 78 頁 - Google 圖書結果

... 力伸旺旺系列產品允將-允將大作大金變頻空調鑫-央北鑫建築全聯福利中心 II 排名 ... 氏三得利台灣松下電器(股)民視電視(股)統一企業(股)台灣麥當勞餐廳(股)排名 1 ... 於 books.google.com.tw -

#70.工程學群建築學類- 106年指考錄取分數預測 - 新鮮人查榜

學校 科系 國文 英文 數甲 化學 物理 歷史 今年名額 去... 國立成功大學 建築學系 1.25 1 1.25 1 1.25 22 22 國立高雄大學 創意設計與建築學系創意設計組 2 1.5 2 27 20 東海大學 建築學系 1.5 2 1.75 1 1 15 19 於 freshman.tw -

#71.【問答】台灣建築排名2020 2022旅遊台灣

【問答】台灣建築排名2020 第1頁。2020/3/1 21:21. 今年高一想知道大學建築系排名與工業設計系排名... 建築系➡ 國立:成大>>>台科北科聯合私立:東海>>>逢甲中原淡江 ... 於 travelformosa.com -

#72.國立成功大學建築學系

成大建築的教育目標為培育建築界的領導人才。大學部為建築的通才教育,培養廣泛的建築相關知識人才;研究所為建築的專業教育,提供給各領域專才深入探索及學習的平台。 於 www.arch.ncku.edu.tw -

#73.誠品線上|閱讀與生活的無盡想像

台灣 最紅的貓主子☆瑪瑪商行黃阿瑪公仔 台灣最紅的貓主子☆瑪瑪商行黃阿瑪公仔 ... 各種工程車來回穿梭,真實呈現建築工地現場◎超過60個操作零件和解說,知識力滿點. 於 www.eslite.com -

#74.台灣建築系排名2020

ta台灣建築雜誌2021年8月vol. 樺晟連8年贊助「TEAM 20建築與規劃新人獎」(翻攝官網). 嘉南藥理大學等資產排名前10間的私立科大、技院,資產總計占全體私立技專院校的4成 ... 於 perspektiveglobal.eu -

#75.「臺科大5件作品獲選iF設計新秀獎紅點設計獎排名重回亞太第 ...

有「設計界奧斯卡」之稱的德國iF設計獎近日公布2021年設計新秀獎(iF Design Talent Award)得獎結果,台灣科技大學5件作品獲獎,其中由台科大建築系 ... 於 www.ntust.edu.tw -

#76.台灣摩天大樓列表 - 维基百科

本列表列出臺灣最高的建築物、臺灣各縣市最高建築物及臺灣歷史上最高建築物。目前臺灣共有150公尺 ... 台灣摩天大樓列表在臺灣的位置 ... 排名, 名稱, 照片, 城市 ... 於 zh.m.wikipedia.org -

#77.你的學校有競爭力嗎?(2020台灣... | 台灣建築系排名2019

台灣建築 系排名2019,大家都在找解答。每年都會評比「企業最愛大學」,在考完學測指考後可以參考這篇填寫志願,不過每所學校的專業領域不同,選擇的校系也會不同哦! 於 igotojapan.com -

#78.寶佳機構蟬聯十大建商霸主麗寶建設緊追 - 工商時報

住展雜誌今(10)日公布最新統計,北台灣2021年十大建商,依年度推案量計,寶佳機構蟬聯十大建商的霸主寶座;麗寶建設緊追在後,至於排名第三到十名, ... 於 ctee.com.tw -

#79.110指考排名<<建築系>> - 考試板 | Dcard

110指考排名<<建築系>>. 考試. 2021年9月3日09:43. ◎情報來源:com.tw 此為一類排名: 此為二類排名: *可能有錯誤請在下面留言算法會因收的人數、組別有所不同請參考就 ... 於 www.dcard.tw -

#80.姚仁喜| 大元建築工場| 消息

姚仁喜受邀評論朱小地建築師的作品,以老子的「損之又損,以致於無為」描述其作品之 ... 台北英迪格酒店獲ArchDaily提名2022年度最佳建築奬(旅館類),請大家點選以下 ... 於 www.krisyaoartech.com -

#81.有表!2021年十大建商出爐這幾家在地建商惦惦吃三碗公

2021 年房市先蹲後跳,根據591新建案調查,去年推案量前十大建商分別為寶 ... 十家便聯手貢獻逾4千億元案量,占全台近4分之1,其規模可見一斑;排名部分, 於 estate.ltn.com.tw -

#82.2021 世界設計排名World Design Rankings 台灣設計力躍升 ...

由義大利國際設計大獎「A'Design Award」所發起的世界設計排名(World Design Ranking),根據國家/地區的報名單位的得獎數量進行評比。 於 www.fundesign.tv -

#83.英國QS機構發佈2018年全球建築院校排名中國四所大學躋身前 ...

麻省理工學院(MIT)連續第四年排名第一,巴特雷特建築學院、台夫特特 ... 和香港理工大學,分別位列第18和第19名,台灣的成功大學則進入前150名。 於 forgemind.net -

#84.台灣建築系排名2020

台灣建築 系排名2020 09 1 臺大電機工程學系1 1 1 1 1 424. ... 級分國立成功大學電機工程系:69級分2021-02-21 · 2021排名2020排名大學2021排名2020排名; 台灣大學: 20: ... 於 w.oneguzelsozler.xyz -

#85.台灣建築系排名2019 - Fisherie

【2021 QS】臺灣16校進世界大學排行臺大66名– 大學排行. 遠見2019年最新調查,企業最愛大學生TOP20出爐! 分析區間, 本文分析時間範圍為選前2019年1月1日至2019年12月31 ... 於 www.fisheriends.co -

#86.台湾建筑系大学排名 - 小知识网

台湾 有建筑专业的大学照分数排名如下:1.国立成功大学2.国立台湾科技大学3.国立台北科技大学4.东海大学5.中原大学6.淡江大学7.逢甲大学8.国立云林科技大学. 於 www.xiaozhishi.net -

#87.2021QS建筑学排名 - 迁木网

排名 学校名称 国家/地区 1 麻省理工学院 美国 2 伦敦大学学院 英国 3 代尔夫特理工大学 荷兰 於 www.qianmu.org -

#88.建築系

2022英國泰晤士報(TIMES)高等教育世界排名(THE),朝陽科大於建築Architecture領域 ... 恭喜本系大三室設組同學參加2021 SAKURA AWARDS 第九屆整體廚房設計大賽--空間 ... 於 arch.cyut.edu.tw -

#89.世界十大最高建築排名,中國六大建築高樓 - 爵士範

接下來呢就由小編為大家揭祕世界十大最高建築排名,感興趣的不妨一起往下看!世界十大最高建築 ... 發佈時間:2021-04-24 本文已影響2.36W人 ... 4、中國台灣台北101. 於 www.jueshifan.com -

#90.2021年世界綠能大學排名評比慈大世界排名157名 - 慈濟大學 ...

慈大創校至今,不論硬體建築或其他建設時,均以綠色建築與環境保護概念為最高原則,校園綠地面積及透水鋪面高達8成以上,並逐年因應環境變遷與校務發展 ... 於 newsletter.tcu.edu.tw -

#91.成功大學建築系排名在PTT/mobile01評價與討論 - 銀行資訊懶人包

台灣建築排名 2020在PTT/mobile01評價與討論, 提供建築系排名ptt、成功大學建築系排名、建築 ... 餐廳名稱:主觀廚房消費時間:2021年/9月地址:台中市西區公正路126號 ... 於 bank.reviewiki.com -

#92.台灣建築系排名2020

GREEN BUILDING 綠建築電子刊2021 AUG - OCT Vol.2021 · 2020年新興經濟體大學排名!台灣36所大學上榜台大排第8; 2022年泰晤士世界大學排名台灣共40校上榜台大跌出前一 ... 於 az.hostitaly.eu -

#93.2022世界大學影響力排名南華大學並列全國第14名

該排名係以「聯合國17項永續發展目標(Sustainable Development Goals, ... 大學參加此項排名,其中1,406所入榜,入榜學校數比2021年增加289所大學。 於 news.pchome.com.tw -

#94.張哲夫建築師事務所

2021 年11月[濟南教會新宣教中心暨主日學教室修復]榮獲「2021台北老屋新生大獎評審團特別獎」。 2020年11月29日_「Open House Taipei 2020」邀請張哲夫建築師分享「台灣基督 ... 於 scfcaia.com.tw -

#95.台灣摩天大樓列表 - NiNa.Az

排名 名稱 城市 天線 尖塔 頂樓 樓層數 完工年份 用途 1 台北101 台北市 509.2 449.2 101 2003 混合 2 高雄85大樓 高雄市 378 347.5 85 1997 混合 3 台北南山廣場 台北市 272 48 2017 混合 於 www.wiki.zh-cn.nina.az -

#96.台灣建築系排名2020在PTT/Dcard完整相關資訊 - 輕鬆健身去

台灣 tw台北室內設計公司排名-2021-04-21 | 萌寵 ...【詢問】台灣建築設計大學排名- 加拿大打工度假問答大全-20210430某私立大學建築系半年後,來美國南加州讀了半年的語言 ... 於 fitnesssource1.com -

#97.2017世界高樓排名,世界上最高的樓在哪個國家 - 排行榜

一座城市能有一座高樓是那座城市的坐標,很對國家也很鼓勵城市建築高層建築。全世界高樓數量不少,中國的高樓總數是最多的。那么世界上最高樓排名有哪些呢? 於 top10bikeguide.com.tw -

#98.建築系跨校大評圖賴清德:讓世界看見台灣軟實力| 文化 - 中央社

「2021大評圖」活動10日傍晚正式登場,副總統賴清德(後立者)出席致詞表示,相信台灣在建築、設計的成果也不會輸給其他國家,盼藉學生們的優異作品, ... 於 www.cna.com.tw