台灣現代建築的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦徐明松,黃瑋庭寫的 狂喜與節制:張肇康的建築藝術 和沈孟穎的 台灣公宅100年──最完整圖說,從日治、美援至今的公共住宅演化史都 可以從中找到所需的評價。

另外網站台灣最值得看的10座現代建築 - 每日頭條也說明:看膩了大陸如出一轍的建築,一定要去看看台灣那些著名的現代建築。台灣湧現了眾多有獨立思想的建築師,以姚仁喜、黃聲遠、廖偉立、楊家凱、謝英俊為代表, ...

這兩本書分別來自木馬文化 和PCuSER電腦人文化所出版 。

國立臺北藝術大學 建築與文化資產研究所 邱博舜所指導 張雅倫的 臺灣戰後第一代建築師:林慶豐及其建築機能主義 (2021),提出台灣現代建築關鍵因素是什麼,來自於林慶豐、戰後建築、現代建築、臺灣戰後第一代建築師、建築機能主義。

而第二篇論文國立成功大學 建築學系 吳光庭所指導 吳昱成的 戰後建築媒體與建築專業之研究-以台灣建築獎為例 (2020),提出因為有 戰後台灣、建築媒體、建築師、建築專業、台灣建築獎的重點而找出了 台灣現代建築的解答。

最後網站Tag: 台灣現代建築學會則補充:FAM是「Forgemind ArchiMedia 準建築人手札網站」之簡稱,FAM於2000年創立,交流傳遞「建築、設計、美學、文化、現象」。FAM was founded in 2000.

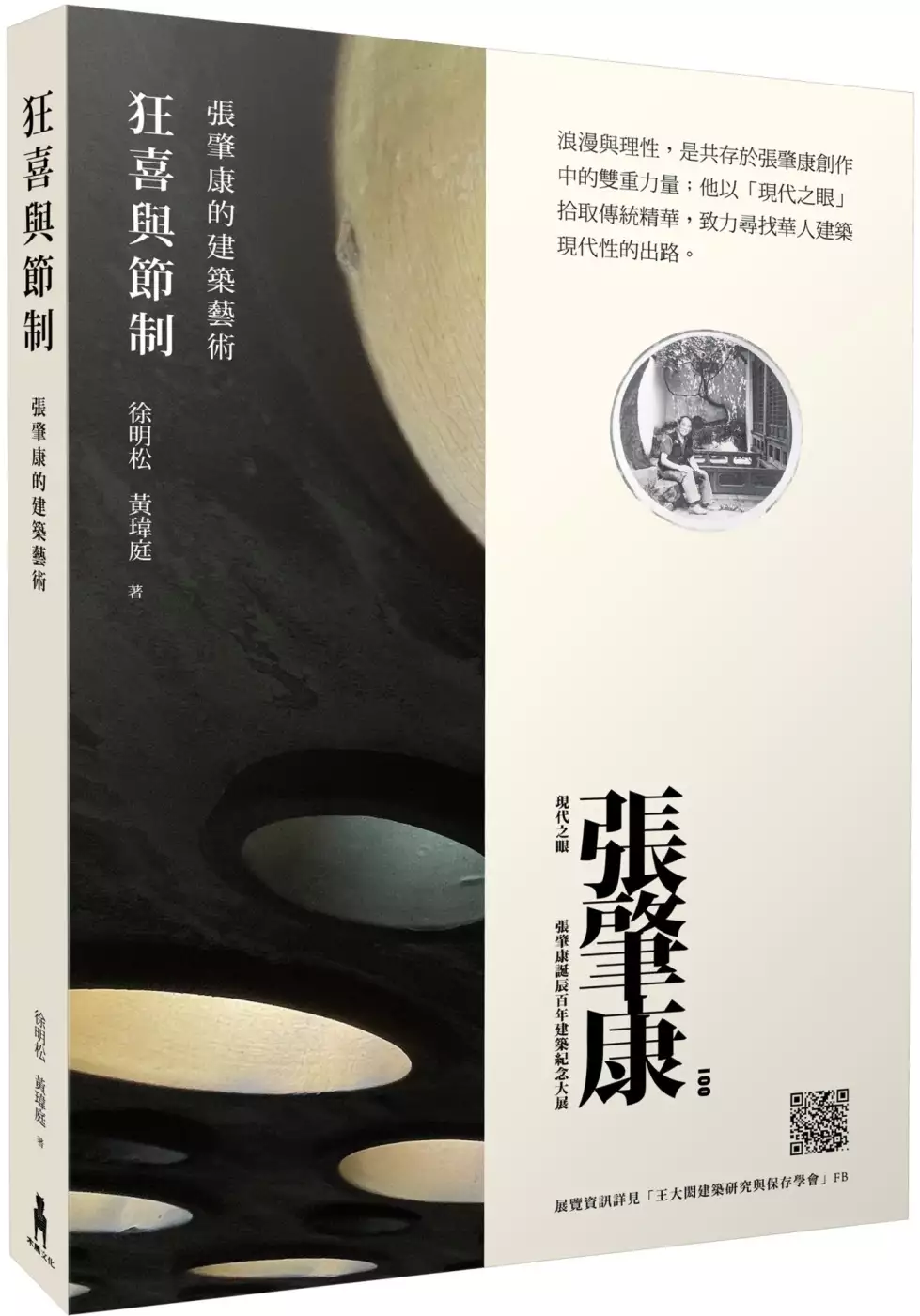

狂喜與節制:張肇康的建築藝術

為了解決台灣現代建築 的問題,作者徐明松,黃瑋庭 這樣論述:

浪漫與理性,是共存於張肇康創作中的雙重力量; 他以「現代之眼」拾取傳統精華, 致力尋找華人建築之現代性的出路。 張肇康是華人建築師中少見畢業自哈佛、師承葛羅培斯的直系弟子, 也是與貝聿銘、陳其寬共同實踐東海大學校園規劃的關鍵推手。 身為兼容包浩斯教誨與華人文化的浪漫主義者, 收放、陰陽的雙重力量,在張肇康畢生創作中皆相伴而生, 有時酒神似的浪漫狂放,有時又理性的自我節制。 張肇康接受包浩斯設計教育的洗禮, 先是在創作、實驗了一系列的「中國現代建築」, 試圖將所學的包浩斯現代性,努力嫁接到華人傳統建築, 而有了東海校園建築、臺大農業陳列館、香港

太平行大樓等佳作; 晚年則以「現代之眼」進行民居的測繪與記錄, 著成《中國:建築之道》一書,既傳達他對現代建築與傳統對話的看法, 也寄寓了他在艱困創作環境中持續找尋出口的浪漫奮戰。 建築學者徐明松歷經數年深入研究、蒐集、探訪,終將張肇康散落香港、美國、中國各地的建築作品梳理清晰,分為「東海時期1954-1959」、「後東海時期1959-1975」以及「沉潛時期」三輯,共二十多件精選作品,深入淺出地介紹張肇康其人其作的發展歷程、職業環境與作品特色。由此,可清楚看見一條脈絡的成形:張肇康試圖將他所學到的包浩斯現代性,努力嫁接到華人傳統的木構建築,創作、實驗一系列的「中國現代建築

」,而後更以「現代之眼」進行民居的測繪與記錄。讀者不只能認識個別作品,也可以更有系統性地理解作品在時代中所象徵的意義。 本書不僅是一本透過作品來述說的建築師傳記,也不單純是一部經典現代建築指南,徐明松亦想透過張肇康一代的建築師生命,探討建築師與社會相容的可能性與困厄處──為何頂著顯赫文憑與歷練、年方43歲的張肇康,就已完成此生最好的作品?之後僅能透過民居的研究,作為在這種充滿磨難的創作環境裡唯一的救贖與出口?一如王大閎晚年提筆寫起小說,陳其寬拿起顏料揮灑。作者拋出提問,勾畫巨匠身影,只希望能讓來者可以站在他們的肩膀上,看得更廣、更遠。 本書特色 1. 首部以作品為經、以年代

為緯,勾勒出張肇康的創作生命、思想與人生的建築傳記。 2. 深入扼要的東海大學建築賞析指南,收錄珍貴的創建初期舊照與各式建築設計圖紙。 3. 透過解說導讀、建築地圖、建築師作品年表,帶領讀者認識五、六○年代台灣現代建築的設計脈絡。

台灣現代建築進入發燒排行的影片

本集主題:「保存生活:漢寶德談鄉土與藝術」介紹

訪問主編: 黃健敏 (Jiahn Min Huang)

內容簡介:

生活中發生的這些與那些,

發生過或進行中的,

都是漢寶德眼中殿堂外所獨具的奇花異采,

這些都是在地底蘊與原動力。

從日常到創作,漢寶德漫談鄉土與藝術十五章。

本書共分四大卷,從「鄉土藝術家」、「鄉土藝術」、「鄉土建築」,到「老街」,各卷又有名詞義釋與時事探討的詳正論述,諸如鄉土與民間,本土與外來,手工藝與古董等等,倆倆參照又類比影響的相似卻又不一樣,通通都在漢寶德根深淺出的說明比喻裡,談出另一種或更多的可能。

作者簡介:漢寶德(1934-2014)

1934年出生於山東省日照縣,1958年成功大學建築系畢業,1964年赴美留學,先後取得哈佛大學建築碩士及普林斯頓大學藝術碩士等學位,1967年返國。主要經歷為:東海大學建築系主任、中興大學理工學院院長、國立自然科學博物館籌備主任及館長、國立台南藝術學院籌備主任及校長、國藝會董事長、中華民國博物館學會理事長、世界宗教博物館館長、文建會委員、台北市文化局顧問等。

早年於建築系就學期間便創辦了《百葉窗》,爾後至1970年代,陸續編輯出版《建築雙月刊》、《建築與計畫》、《境與象》等建築專業雜誌,致力推動台灣現代建築思潮,冀探討建築設計思想與社會人文之關聯等課題。

在建築方面,漢寶德於回國初期設計之洛韶山莊、天祥青年活動中心等作品,呈現出強烈的現代建築立體派風格,其建築作品屢獲《建築師》雜誌建築獎。

此外亦致力於藝術及美感教育之推廣,1994年獲教育部一等文化獎章、2006年獲得國家文藝獎第一屆建築獎、2008年台灣大學榮譽博士、2009年雜誌最佳專欄金鼎獎、2010年中國建築傳媒獎──傑出成就獎、2014年第34屆行政院文化獎。

出版社粉絲頁: 典藏 ARTouch.com

請大家支持,我全部五個粉絲頁

李基銘主持人粉絲頁:https://www.facebook.com/voh.lee

李基銘的亂亂分享粉絲頁:https://www.facebook.com/voh.happy

李基銘的影音頻道粉絲頁:https://www.facebook.com/voh.video

漢聲廣播電台「fb新鮮事」節目粉絲頁:https://www.facebook.com/voh.vhbn

漢聲廣播電台「快樂玩童軍」節目粉絲頁:https://www.facebook.com/voh.scout

臺灣戰後第一代建築師:林慶豐及其建築機能主義

為了解決台灣現代建築 的問題,作者張雅倫 這樣論述:

本研究主要探討臺灣戰後第一代建築師林慶豐,於二戰之前在日本早稻田大學所受到的現代主義建築教育,從其設計思想回推至西方機能主義,檢視其起源、脈絡以及對現代建築的影響,並探析林慶豐的機能主義設計在臺灣的實踐及特色。 筆者回顧西方現代主義建築史論經典,從現代建築史學者們的關注面向綜結出三大變遷主題:「形式」、「空間」、「構築」,作為開展本研究的分析架構;接著回溯林慶豐在早稻田大學深造時,當時日本的建築環境狀態以及早大建築學科師長們的流派思想,以此建立林慶豐的建築專業養成背景。 從林慶豐的大學畢業設計中,筆者發現已可看見他日後機能建築設計的端倪,因此探討西方現代建築中機能主義的起源及

影響,並檢視林慶豐著述中以滿足社會需求為目的之機能主義思考。 筆者對照臺灣各個時期建築環境發展,透過研究架構探討林慶豐的五大建築作品類型:醫療建築、會所建築、教堂建築、學校建築、辦公建築,從中分析五個建築類型的時序與變化、歸納林慶豐演繹之下的機能主義建築特色,多有形式反映結構、空間機能至上、構築技術導向的風格,合乎戰後時期強調經濟務實的需求,對臺灣現代建築影響至鉅。

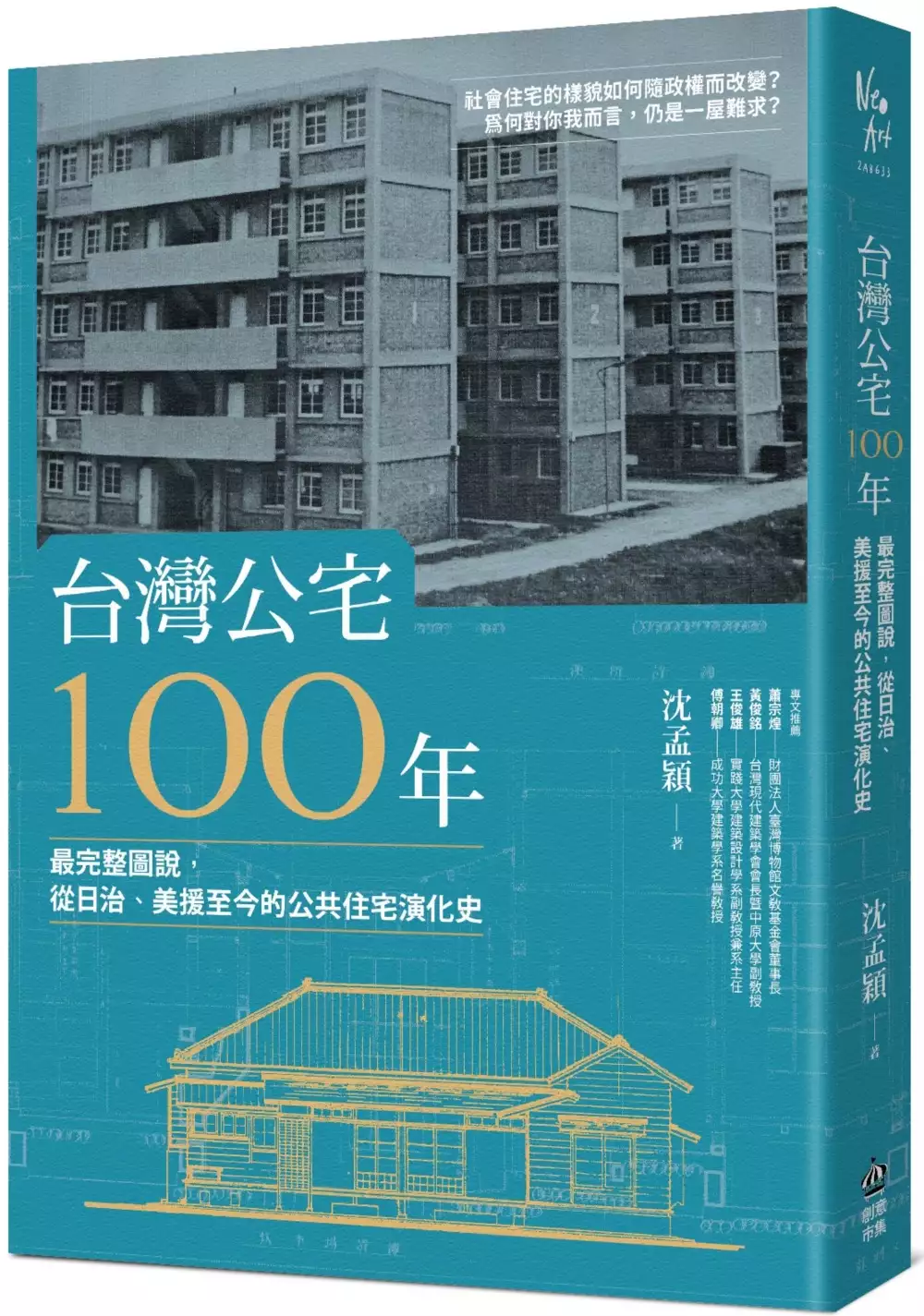

台灣公宅100年──最完整圖說,從日治、美援至今的公共住宅演化史

為了解決台灣現代建築 的問題,作者沈孟穎 這樣論述:

唯一一本台灣社會住宅圖文演進史 社會住宅的樣貌如何隨政權而改變? 為何對你我而言,仍是一屋難求? 專文推薦 財團法人臺灣博物館文教基金會董事長 蕭宗煌 台灣現代建築學會會長暨中原大學副教授 黃俊銘 實踐大學建築設計學系副教授兼系主任 王俊雄 成功大學建築學系名譽教授 傅朝卿 走進台灣建築最貼近歷史脈動的一頁 從不同年代的公宅風景,看懂近百年的都市規劃 住房是集體消費商品?還是確保人民基本生存權利的必需品? 我們真的住者有其屋嗎? 房地產商炒作土地、墊高地價,都市裡仍一屋難求, 人口高齡化更讓居住偏好發生變化,新二代宅又會是什麼樣? 住宅是掌握台灣人民日常生活的每一面向,從

飲食、睡眠、如廁到祭祀,無不與它有關。但是,擁有自宅只能成為一場華麗的美夢嗎?居住正義似乎根本無法落實。 從日治時期開始,經過戰後美援時期,直到如今;從公營住宅、營團住宅、節約住宅、美援國宅、集中興建國宅,到經濟住宅、國民住宅,及目前的社會住宅;政府大量積極興建公共住宅,原因無他,只因公宅是負有政策任務的公共住宅營建,它是基本人權而非自由市場下的商品。 儘管百年來的歷史實踐,住居治理仍然擺盪於平價、合宜、社會、貧民住宅之間,而缺乏對台灣公共住宅一個明確的定義,究竟民眾需要怎樣的住屋?政府和建築師想要設計出什麼形式的住宅與社區?政策和現實之間又該如何取得平衡?

戰後建築媒體與建築專業之研究-以台灣建築獎為例

為了解決台灣現代建築 的問題,作者吳昱成 這樣論述:

台灣建築獎由建築師雜誌主辦,而建築師雜誌是建築師公會發行之專業刊物,是公會對社會大眾釋出信息的媒體,若欲理解台灣建築獎,我們必須先了解現今建築師公會與建築師制度形成之源由,然後藉由觀察各時期雜誌獎與台灣社會脈絡之間的關係,找出媒體如何影響建築領域的發展,以及在何種力量的作用下形成今日台灣建築的風貌,本研究內容將釐清:1.臺灣「建築師」專業的形成2.建築專業雜誌做為媒體的功能3.台灣建築獎的意圖;同樣做為媒體,獎與雜誌有什麼異同? 專業是出現在近代趨向工業資本主義的社會發展時,生產分工過程下的產物。專業者們並非秉持技術理性的中立者,也非無私地付出其特殊專門知識的人群。他們所進行的「專業化」也

就是一方面建立同業之間專業能力的標準化,一方面也尋求國家以法律制度界定或保障其權利義務與行使範圍,企圖以組織性的力量對社會某些領域進行知識與經濟的壟斷。 因此這些媒體受制於必須回應社會現實以免與之脫節,這個條件而展現出多種樣貌,雖然這代表建築師能處理的業務更加多元,但由於前面討論的轉變並沒有回饋到框定「專業」的教育、考試及法規上,這些多劃出的範圍顯然離核心的「建築學」漸行漸遠,以至於還是難以回答究竟建築師「專業」為何。

台灣現代建築的網路口碑排行榜

-

#1.好書推薦-黏菌城市:台灣現代建築的本體性 - Near 的部落格

好書推薦-黏菌城市:台灣現代建築的本體性詳細介紹(點我) 台北當代藝術館於2002年,推出以程紹正韜、廖偉立與謝英俊三位台灣本土中生代建築師為中心 ... 於 booksnear.pixnet.net -

#2.臺北市立美術館:2022/03/26-2022/03/27【臺灣建築論壇 ...

【臺灣建築論壇】現代與非現代:二戰後至1980年代 ... 因此繼「台灣八〇年代跨領域藝術」研究專題,本館再以「臺灣建築」為題,與《現代美術學報》 ... 於 www.cam.org.tw -

#3.台灣最值得看的10座現代建築 - 每日頭條

看膩了大陸如出一轍的建築,一定要去看看台灣那些著名的現代建築。台灣湧現了眾多有獨立思想的建築師,以姚仁喜、黃聲遠、廖偉立、楊家凱、謝英俊為代表, ... 於 kknews.cc -

#4.Tag: 台灣現代建築學會

FAM是「Forgemind ArchiMedia 準建築人手札網站」之簡稱,FAM於2000年創立,交流傳遞「建築、設計、美學、文化、現象」。FAM was founded in 2000. 於 forgemind.net -

#5.台灣現代建築學會最新報導 - PeoPo 公民新聞

台灣現代建築 學會最新報導. TDIS 2017 國際論壇【廣廈萬間:建築的社會創新】報名開始囉! 作者: TDIS. 2017-11-27 15:29. 於 www.peopo.org -

#6.現代主義與戰後台灣建築- 日记- 豆瓣

現代 主義與戰後台灣建築課程大綱為確保您我的權利,請尊重智慧財產權及不得非法影印課程概述本課程探討現代主義論述下所影響的戰後台灣建築發展。 於 m.douban.com -

#7.台灣現代建築的見證人-高而潘 - Internet Archive

高而潘出生成長於中西文化交融的台北大稻埕,是當地望族,畢業于台南工學院建築工程系,李乾朗老師說,高而潘先 .. 於 archive.org -

#8.末年: 戰後台灣現代建築與移植現代性|二手書交易資訊 - 讀冊

許麗玉. 田園城市文化事業有限公司. 9789869892803. 【內容簡介】《末年:戰後台灣現代建築與移植現代性》一書談及「中華民國」的興衰與重生,從一九七○年大阪.... 於 www.taaze.tw -

#9.建築的來生評《末年:戰後台灣現代建築與移植現代性》一書

Next Life – Book Review of Modern Architecture and Transplanted Modernity in Postwar Taiwan. The purpose of architecture tectonics is for better ... 於 www.twarchitect.org.tw -

#10.奧宇國際資訊有限公司

Enterprise Informantion Portal 企業資訊總管. 無法管制每個案子的實際收入及支出? 無法管制每個案子的進度 ... 於 www.aoetek.com -

#11.里院 - 台灣建築報導雜誌社

2004年從台北遷居金門後,我們選擇長期租賃在聚落內的老屋,思考其如何更緊密地融入現代生活,自2010年購地後即著手設計,營建搭配著傳統建築匠司的手藝;因應著盆地型聚落 ... 於 www.ta-mag.net -

#12.台灣現代建築特色、台灣建築排名、台灣建築文化在PTT ...

在台灣現代建築特色這個討論中,有超過5篇Ptt貼文,作者osakaleo也提到有圖有真相網誌版:https://osakaleo.pixnet.net/blog/post/354725458 高鐵新竹站,平常利用到的 ... 於 nightmarket.reviewiki.com -

#13.戰後台灣現代建築與移植現代性| 飛比價格

戰後台灣現代建築與移植現代性價格推薦共7筆。飛比為你即時比價,全台電商網購價格輕鬆找,一秒為你找便宜,快速比對商品價格,讓你花最少,省最多! 於 feebee.com.tw -

#14.見證台灣現代建築先驅的貢獻,王大閎榮獲第33 屆行政院 ...

象徵著國家文化界最高榮譽的「行政院文化獎」,在月前公布並頒發第33 屆得主。由知名現代文學作家白先勇,以及領航台灣現代建築界的巨擘王大閎, ... 於 www.businessweekly.com.tw -

#15.台灣建築的歷史源流

2. 原住民的建築:高山族、平埔族. 3. 荷西時代的建築. 4. 漢文化時代的建築. 5. 五口通商後所引進的外來文化建築. 6. 日本時代的建築. 7. 現代建築 ... 於 www.twcenter.org.tw -

#16.台灣現代建築的見證人-高而潘WOW!建築Amazing architecture

高而潘出生成長於中西文化交融的台北大稻埕,是當地望族,畢業于台南工學院建築工程系,李乾朗老師說,高而潘先生是一戰後,台灣所培養出來的第一代建築師。 於 podcasts.apple.com -

#17.[台博館建築圖說徵集成果]台灣現代建築先驅王大閎手稿台博館藏

其中王大閎於1953年興建的「建國南路自宅」則是他在台灣的第一個建築,同時也是中國現代建築的濫觴,徐明松表示「建國南路自宅」目前計畫將在花博公園舞蝶 ... 於 www.xinmedia.com -

#18.現代建築| 文化遺產筆記Heritage Notes

另一個主題研究剛好與最近台灣路思義教堂是否作為台灣現代建築的保存典範案例有關,美國政府也提出過一個以近代建築師為主題的研究-「Frank Lloyd Wright ... 於 heritagenote.wordpress.com -

#19.日本殖民統治以後的建築

故日據時期台南市建築之發展可以說是見証了台灣現代都市風貌之轉化與西方式樣建築之成長。就台南市而言,日據時期五十年之建築在建材上,從紅磚發展到洗石子、貼面磚, ... 於 163.28.10.78 -

#20.王大閎書軒系列講座|基督教會與台灣現代建築(王增榮x ...

王大閎書軒系列講座|基督教會與台灣現代建築(王增榮x王俊雄). 五月份起,由王大閎建築研究與保存學會與文心藝術基金會共同策劃:包浩斯百年暨王大閎先生逝世一週年 ... 於 www.accupass.com -

#21.【2021全台特殊造型建築推薦】北流、彩虹活動中心

世界各地都有各式各樣的奇特建築,不用飛國外,台灣也能看得到,絕佳的建築設計靈感 ... 城市超夯打卡熱點再-1-超現代鵝卵石造型建築-041000520.html. 於 tw.travel.yahoo.com -

#22.台灣十大趨勢影響力建築 - 科技生活

2020,可以說是全世界的人們待在建築物裡,最久的一年。 · 想像一下,當10年後,疫情結束,而同樣住在建築物裡的我們,會需要什麼樣的服務? · 綜觀台灣當代 ... 於 www.techlife.com.tw -

#23.直行與迂回1940年代至今的台灣現代建築之路 - 天天看點

直行與迂回1940年代至今的台灣現代建築之路 ... 作為一座移民之島,台灣自戰後以來,文化便始終處在交流的狀态。日本、美國等的文化痕迹,至今仍保留在台灣 ... 於 www.laitimes.com -

#24.臺灣建築- 维基百科,自由的百科全书

臺灣建築在每個時代的建築造型、風格、結構與功能,及其所展現出的社會、文化、宗教、政治、經濟、藝術等意義與內涵非常多元豐富。以台灣歷史上各種具體建築案例等層面 ... 於 zh.wikipedia.org -

#25.吳光庭 - 清華大學通識教育中心

領域:建築及都市設計、1945後臺灣現代建築研究、近代西方建築研究 ... ,2020/05-2020/11,「二次戰後臺灣現代建築圖說詮釋資料編輯及地圖建立計劃」,國立台灣博物館 ... 於 cge.nthu.edu.tw -

#26.32238-台灣現代建築歷史開課清單 - 東海大學課程資訊網

東海大學課程資訊網- 目前正在顯示32238課程編碼(台灣現代建築)的所有課程. 於 course.thu.edu.tw -

#27.【myBook】倫敦現代建築(電子書) - momo購物網

很抱歉,查無符合"【myBook】倫敦現代建築(電子書)"的商品,為您推薦下列相似商品 ... 【myBook】跟著日本時代建築大師走:一次看懂百年台灣經典建築(電子書). 於 m.momoshop.com.tw -

#28.【捷運圓山站】台灣現代主義建築大師咖啡館「王大閎書軒DH ...

【捷運圓山站】台灣現代主義建築大師咖啡館「王大閎書軒DH Cafe 」. 不經意的在台北市立美術館旁發現這家隱身於樹林中的咖啡館,簡潔俐落的玻璃屋具現 ... 於 alicialovess.com -

#29.臺灣建築學會首頁

Architect, Architecture, Construction, 臺灣建築師, 臺灣建築學會, 建築師, ... 台灣現代建築學會、中華民國景觀學會、中華民國都市設計學會共同主辦,詳細內容 ... 於 www.airoc.org.tw -

#30.時代的容顏——台灣建築八十年

不鏽鋼金屬板、玻璃帷幕、刀削似的平滑立面,彷彿都市中一片高聳入雲的巨鏡,玻璃帷幕大樓是建築技術新里程,跟現代都市冰冷、理性、進步的感覺十分吻合。矗立台灣街頭光 ... 於 www.taiwan-panorama.com.tw -

#31.路思義教堂保存研究計畫與台灣的戰後現代建築保存 - 茂榮書局

【目錄】 主編/吳光庭本期是交接期,早已籌劃多時,同時也是台灣對戰後現代建築的文資保存相當具關鍵性的國際知名案例。也倖或理事長支持及信任,使本人有機會再為學會 ... 於 www.23456.tw -

#32.如椽巨筆台灣現代建築先驅漢寶德 - WEPEOPLE CLUB

但是古建築你會看到很多東西,上面的對聯,刻了什麼花,都是有意義的,看到老房子,我才知道台灣的建築與中國式建築之間的連結,但當時要人家別拆房子, ... 於 www.wepeople.club -

#33.邱文傑再創台灣建築語彙:追尋鄉土與現代性的和諧共生

芝山」,邱文傑建築師在此舉辦他的建築個展《間接共生》,他以鐵皮屋、騎樓、屋頂平台、巷弄文化等台灣街頭常見的建築元素,運用現代建築的手法錘鍊 ... 於 www.verse.com.tw -

#34.旅行招募| 台湾现代主义建筑巡礼(2018年04月27日-05月02日)

台湾现代 主义建筑巡礼. 2018年04月27日-05月02日(五一假期). —. 2018年,「建筑学院」遇建旅行线路全面升级。 不限于建筑本身的参访,加入在地著名 ... 於 www.archcollege.com -

#35.台灣現代建築思想的啟蒙者- 漢寶德 - SoundCloud

Stream 台灣現代建築思想的啟蒙者- 漢寶德by Amazing architecture WOW!建築on desktop and mobile. Play over 265 million tracks for free on ... 於 soundcloud.com -

#36.菁寮天主堂台灣現代建築史上的偶然- 立德路2號How ART You

... 興建於1955-1960年,中間經過許多人無私的奉獻,才順利落成;這次將翻開楊森神父的日記,一同回顧興建當時的這段歷史過程。 菁寮天主堂台灣現代建築史上的偶然. 於 www.tainanoutlook.com -

#37.「建築師」的過去式?臺博館《誰是建築師?二戰後臺灣現代 ...

二戰後臺灣現代建築師制度的演變》展出戰後台灣建築珍貴典藏. 文/KC 來源/臺灣博物館. 1/6. 於 www.mingweekly.com -

#38.末年:戰後台灣現代建築與移植現代性 - 唐山書店

《末年:戰後台灣現代建築與移植現代性》一書談及「中華民國」的興衰與重生,從一九七○年大阪博覽會的「中華民國館」開場,揭開不堪的國際政治現實與 ... 於 tonsanbookstore.cyberbiz.co -

#39.《台灣建築史綱》六大時期,完整回顧臺灣歷史發展及特色

台灣 的建築史料豐富,為了讓文史、藝術、文化、建築、空間、文化資產等領域的 ... 日式、現代建築六個時期,不但簡要回顧台灣建築的歷史發展與特色, ... 於 udn.com -

#40.台灣街屋立面1930s:牌樓退出舞台,呼應時代的現代折衷主義 ...

斗六及西港立面是史詩的高潮,但同時也宣告了牌樓立面的終結。1930 年以後,現代建築的浪潮波及台灣,牌樓也逐漸退出了街道的舞台。歐洲的現代建築運動雖始於1920 年, ... 於 kjmu.org.tw -

#41.西化與品味:古希臘建築元素在台灣 - 漫遊藝術史

台灣 受到西方藝術影響的例子,其中包含了古希臘建築元素的使用, ... 的樣式也符合現代的風格,但其連續不斷的排列又為現代建築增添了一點裝飾性。 於 arthistorystrolls.com -

#42.王大閎重溫台灣現代建築史| 藝文 - 人間福報

【記者郭士榛台北報導】九十六歲的前輩建築師王大閎,是台灣近代建築界的代表人物,也是第一代接受西方教育的華人建築師,他的作品揉合東方文化內涵與 ... 於 www.merit-times.com -

#43.趙家琪| 微光徐行‒‒論台灣現代建築中的女性建築師角色

原刊載於《世界建築》2014年3月號(第258期),「台灣建築的現代性:焦慮與希望」專題. 摘要: 台灣建築師界一直是男性建築師的天下,1949年之後,始有第一位女性建築 ... 於 wataiwan.org -

#44.淺談包浩斯之於現代建築的影響與濫觴專訪十分建築王喆建築師

2010 威尼斯雙年展台灣館徵件競圖,第三名. (圖/田田傢室內圖片提供/十分建築). 請您談談心目中所認為的包浩斯主義是什麼樣貌? 包浩斯對我們而言,是現代主義建築的 ... 於 www.idshow.com.tw -

#45.14 間台灣製造的的絕美現代住宅 - homify

MIT (Made in Taiwan)” 、「台灣製造」這個標籤一直以來都是品質保證。然而,你平常有在留意MIT的建築或設計嗎?如果你也對台灣製造的現代住宅感興趣,那就千萬不要 ... 於 www.homify.tw -

#46.台灣現代建築學會 - 點子秀

點子秀 平臺與台灣現代建築學會相關之競賽(比賽)、活動。 0 · 設計類 · 「首都之心,城中轉正」 ... 於 news.idea-show.com -

#47.現代主義建築台灣 - Moilcae

地方性的重新想像,東海大學的建築意義. 台灣農產企業公司迪化街一段86號迪化街仿巴洛克式建屋現代主義式建築是迪化街最常見的建築風格,強調水平線條的表現與比例的 ... 於 www.goldymat.me -

#48.台灣現代建築思想的啟蒙者- 漢寶德 - Podtail

Escucha 台灣現代建築思想的啟蒙者- 漢寶德por WOW!建築Amazing architecture instantáneamente en tu tablet, teléfono o navegador - no necesita ... 於 podtail.com -

#49.誰是建築師?二戰後臺灣現代建築師制度的演變

本次特展以七個主題,透過舊時照片、證件、文物、設計書圖、歷史年表和建築模型等展示物件,呈現「臺灣現代建築師制度」從萌芽到成熟的演變、重要影響和 ... 於 event.culture.tw -

#50.台灣建築之光!台東公東教堂入圍「世界重要現代建築」票選

位在台東市,充滿宗教色彩異國情調的「天主教公東高工的教堂」,近日名列「世界建築文物保存基金會(WMF)票選世界重要現代建築」,WMF也在網路上舉辦投票活動, ... 於 www.storm.mg -

#51.台灣建築名家漢寶德:建築就是我書寫人間的巨筆 - 關鍵評論網

蓋個房子,仿造外國人,做一樣的出來,幹嘛呢?替人家宣傳嗎?不是我們能力上作不出那種『當代』的樣子,但為什麼一定要做成那個樣子?」 於 www.thenewslens.com -

#52.建築師手記| 重新發“現”——台灣現代建築之行遊記

當我俯身察看津梅棧道上用廢棄木板搭建的橋身、當我站在櫻花陵園的高處俯瞰宜蘭縣城與無際的太平洋、當我用手指觸摸傅園柱廊平滑的水磨石,可以感受到台灣 ... 於 www.feiartecture.com -

#53.末年:戰後台灣現代建築與移植現代性 - 博客來

書名:末年:戰後台灣現代建築與移植現代性,語言:繁體中文,ISBN:9789869892803,頁數:272,出版社:田園城市,作者:許麗玉,出版日期:2020/11/02, ... 於 www.books.com.tw -

#54.讓我們一起閱讀台灣【台灣建築史,佮咱的生活】 - 新營社區大學

讓我們一起閱讀台灣【台灣建築史,佮咱的生活】- 日式及戰後現代建築 · 這是一門,有趣、可以思考又有故事的建築史課程。 · 如果你是喜歡建築、喜歡走在路上 ... 於 sycutn.wordpress.com -

#55.【投稿】以現代建築造型重塑歷史知名雕塑,台灣建築設計師 ...

【投稿】以現代建築造型重塑歷史知名雕塑,台灣建築設計師運用Maya、3D Coat、Keyshot 打造迷人系列作. Showcase · 葉致廷. 2021-09-07, 週二. 於 www.incgmedia.com -

#56.用建築認識台中!超美13座精選建築懶人包

建築 師:貝聿銘(1983年獲獎)、陳其寬位於台灣台中市西屯區東海大學的基督新教禮拜堂,為 ... 亞洲現代美術館是日本建築大師安藤忠雄在台首座建築。 於 travel.ettoday.net -

#57.台灣5大特色建築!這些特色建築是怎麼被蓋出來的?現在 ...

今天要為大家介紹的台灣奇特建築,分別是:台中鋸齒屋、林口閃電屋、桃園巴洛克式窄樓、台北陶朱隱園以及龍潭葉山樓。相信大家都有聽過全台最貴建案陶 ... 於 www.stockfeel.com.tw -

#58.作業五後現代建築分析— 台灣的後現代建築@ blog - 隨意窩

後現代主義建築在西方後現代思潮流行風靡之下,於1980年代很快的也傳到台灣。在建築實踐方面,台灣後現代建築首先見各大都市中大街商業建築(包括造型與室內空間)。 於 blog.xuite.net -

#59.到台中看建築「建築美,城市就有了風景」 - 微笑台灣

安藤忠雄在台灣的第一座建築是亞洲大學藝術館。 ... 建築學家漢寶德曾說:「路思義教堂是現代主義時代中國新建築的代表,也是中國文化與西方相遇而產生的最佳作品。 於 smiletaiwan.cw.com.tw -

#60.[台灣] 奇形怪狀當代建築TOP10

不過在台灣的其他地方,可是有一些有趣甚至奇形怪狀的建築, ... Luodong Cultural Working House 羅東文化工場充滿創意的現代建築,大多都出現在一線 ... 於 rtaiwanr.wordpress.com -

#61.台灣建築摩登化的故事: 走過一個半世紀的台灣近現代建築脈絡

書名:台灣建築摩登化的故事: 走過一個半世紀的台灣近現代建築脈絡,語言:中英文,ISBN:9789860081589,頁數:132,出版社:行政院文化建設委員會,作者:著:傅朝卿/ ... 於 www.govbooks.com.tw -

#62.Docomomo Taiwan 台灣現代建築檔案- Home | Facebook

台灣現代建築 的發展已經超過一百年,由於文資學者普遍對現代性與現代建築價值的無知,許多可貴的經典設計已經遭遇拆除破壞,如台南中正路末廣町的現代町屋、台中東海 ... 於 www.facebook.com -

#63.【島嶼說書人】圖解台灣建築史系列——你家的事說給你聽(卷 ...

中正紀念堂, 台灣總督府, 中華文化復興運動, 哥德風格, 巴洛克式建築, ... 西方現代主義的建築形式被一些觀念較開放的建築師引進台灣,同時人們對古典 ... 於 vocus.cc -

#64.社會團體【社團法人台灣現代建築學會】Taiwan Alliance for ...

台灣現代建築 學會的構想源自1990年代初受到歐洲docomomo設立的影響,歷經十數年來對台灣現代建築的觀察與研究,漸能掌握本地建築文化現代性特質。 於 twarchindex.blogspot.com -

#65.台灣現代建築 - 政府研究資訊系統GRB

關鍵字:建築構造史;現代建築;教堂建築;中國古典樣式. 衝,在台灣戰後教堂建築在地化的脈絡研究中,就顯得相對重要。 在地化的影響因素,在現代建築的歷史發展中, ... 於 www.grb.gov.tw -

#66.末年:戰後台灣現代建築與移植現代性- 台灣樂天市場 - LINE購物

自2022/4/1 00:00起,台灣樂天市場屈臣氏將不贈送LINE POINTS 點數,請會員多加留意。 · ☑樂天Pickup電子票券自2021年10月01日起停止販售 ... 於 buy.line.me -

#67.2022年社團法人台灣現代建築學會得標案件

近期得標案件:2020-08-27 世界各國建築展示調查研究計畫、2017-06-07 全國文化設施發展策略委託規劃案、2017-05-14 歷史建築舊嘉義市公所調查研究暨修復再利用計畫、 於 pcc.mlwmlw.org -

#68.現代與非現代 - 北美館

著有《咖啡時. 代:台灣咖啡館百年風騷》與《台灣公宅100年──最完. 整圖說,從日治、美援至今的公共住宅演化史》等書。 Page 14. 12. 主持人李明璁,實踐大學建築設計學 ... 於 www.tfam.museum -

#69.台灣近代建築的幾個關鍵時刻(轉載)

因為在五○年代初期,雖然現代主義的建築己經變成國際建築發展的主流,但在台灣,由於絕大多數的建築人員實際上都出自於西方傳統的學院式育體系,對現代 ... 於 eportfolio.lib.ksu.edu.tw -

#70.1951-1965美援對台灣早期現代建築發展的影響研究

貢獻的翻譯標題, 1951-1965美援對台灣早期現代建築發展的影響研究. 原文 ???core.languages.zh_ZH??? 頁(從- 到), 414-418. 期刊, 2009世界建築史教學與研究國際研討 ... 於 researchoutput.ncku.edu.tw -

#71.投稿類別:史地/其他篇名: 淺談台灣與日本的建築差異

探討的便是台灣與日本的建築在地理位置、氣候和文化上所造成的建築差異。 貳○正文: ... 百度百科《日本現代建築》 http://baike.baidu.com/view/2919300.htm#3. 於 www.shs.edu.tw -

#72.「誰是建築師?二戰後臺灣現代建築師制度的演變」展覽

本會與財團法人成大研究發展基金會合作舉辦「誰是建築師?二戰後臺灣現代建築師制度的演變」展覽,本計畫為2021年[…] 於 www.taiwan-museum.org.tw -

#73.台灣現代建築特色-在PTT/MOBILE01上汽車保養配件評價分析

2022台灣現代建築特色討論推薦,在PTT/MOBILE01汽車相關資訊,找現代建築外觀,現代建築設計,台灣現代建築在YouTube影片與社群(Facebook/IG)熱門討論內容就來最清楚的 ... 於 car.gotokeyword.com -

#74.原住民文化|末年: 戰後台灣現代建築與移植現代性 - 川流之島

作者|許麗玉. 出版社|田園城市. 出版日期|2020/11/02. 《末年:戰後台灣現代建築與移植現代性》一書談及「中華民國」的興衰與重生,從一九七○年大阪博覽會的「中華 ... 於 store.thedaoofrivers.com.tw -

#75.在西班牙讀完建築碩士,我為什麼選擇回臺灣?

的疑慮時,畢業於西班牙加泰隆尼亞理工大學高等建築研究所的林俊佑Lino 毅然決然地 ... Lino 亦指出,台灣現代建築物其實包含了許多不同的建築風格。 於 ioh.tw -

#76.2019現代建築學會歲末講座|回顧世紀包浩斯1919-2019 - 實構築

打造一個台灣的國際建築平台. ... 浩斯1919-2019——現代烏托邦的建構. ○ 2019現代建築學會歲末講座○ 即將在12/22(日)於璞園內湖總部/初心園舉辦! 於 archi-tec.com.tw -

#77.台灣後現代建築研究-1972-2003年公共建築

詳目顯示 ; 潘鑫宏 · Shin-hung Pan · 台灣後現代建築研究-1972-2003年公共建築 · A Study on Taiwan Post-modern Architecture –1972~2003 Public Architecture · 楊裕富. 於 ndltd.ncl.edu.tw -

#78.台灣現代建築學會 - 芋傳媒

中正紀念堂園區轉型及改造備受關注,由台灣現代建築學會、中華民國景觀學會和中華民國都市設計學會共同舉辦的「首都之心.城中轉正」中正紀念堂園區願景競圖,向民間 ... 於 taronews.tw -

#79.原來台灣建築這麼美!10大超猛設計絕對不能錯過

其實除了衛武營之外,台灣還有很多隱藏在都市中具有設計感的建築物, ... 蛻變為世界最大單一屋頂建築,充滿了前衛、現代感,猶如一個巨型藝術品。 於 www.gvm.com.tw -

#80.王大閎自宅(原貌重建) - 臺北市政府文化局

他領導台灣現代建築運動,形塑了一個獨特無上的空間氛圍,並榮獲國家文藝獎及行政院文化獎肯定。 王大閎先生的作品掌握了中國傳統合院與庭園的空間氛圍,並以現代建築的 ... 於 culture.gov.taipei -

#81.空間攝影不可錯過的10大台灣當代特色建築 - DIGIPHOTO

空間攝影不可錯過的10大台灣當代特色建築 · 羅東文化工場 LUODONG CULTURAL WORKING HOUSE · 礁溪戶政事務所JIAOXI HOUSEHOLD REGISTRATION OFFICE · 蘭陽 ... 於 digiphoto.techbang.com -

#82.台灣現代建築,都市規劃的失敗與市民城市的崛起,歡迎參加!!

通識講座-台灣現代建築,都市規劃的失敗與市民城市的崛起日期:102年5月24日(星期五) 時間:下午1:30-3:00 地點:北師美術館主講人:夏鑄九教授. 瀏覽數 2881. 於 academic.ntue.edu.tw -

#83.台灣後現代建築研究 - 雲林科技大學

本研究主要探討後現代建築的風格流派,試圖先透過建築史詮釋模型的建立,以建築的本質為中心的分析框架分析台灣後現代建築案例,透過對台灣1972∼2003年建築師雜誌中所刊載 ... 於 teacher.yuntech.edu.tw -

#84.朝聖台灣現代建築傳奇代表作!北美館「王大閎建築劇場」 ...

「建國南路自宅」也是王大閎在台灣開業後第一個作品,也是他「台灣現代化建築」作品的濫觴,此宅雖後因地權不在而毀,但卻成為台灣建築史上之瑰寶。拆除前,是台灣建築系 ... 於 www.wowlavie.com -

#85.末年:戰後台灣現代建築與移植現代性的價格推薦- 2022年7月

... 現代建築與移植現代性價格推薦共8筆商品。包含2筆拍賣、3筆商城.「末年:戰後台灣現代建築與移植現代性」哪裡買、現貨推薦與歷史價格一站比價,最低價格都在BigGo! 於 biggo.com.tw -

#86.古蹟欣賞-台灣的近代建築(Tony的自然人文旅記第0513篇)

所謂「台灣的近代建築」,是指台灣受到西方近代建築思潮所影響下的建築物。「近代」,是相對於「現代」 而言,兩者的劃分,並無清楚的界線,學者往往 ... 於 www.tonyhuang39.com -

#87.【典藏|BOOKS】王大閎VS「現代主義」建築在臺萌芽

進入二十世紀之後,台灣被納在日本殖民統治之下,也順理成章承接著日本的現代建築風潮,特別是1930 年代,民間的住宅及商業建築,住宅如台北淡水河邊的 ... 於 artouch.com -

#88.素樸與新意走讀台灣第一代現代建築

除了中國傳統的宮廟、庭園,或者日治時期的官方建築、木造宿舍,大多數人並不知道,在二戰以後的台灣,還有著一批因著美援留下的歷史建物,就隱身在你我身邊。 1951~1965 ... 於 www.taiwanpanorama.com.tw -

#89.台灣戰後初期建築的歷史意義-國立臺灣美術館

出版日期:2005-02-16. 編著者:傅朝卿. 頁碼:4. 裝訂規格:0. 前言:當現代變成歷史民國三十四年台灣在經歷日本統治五十年之後,重新開啟了新一頁歷史。 於 www.ntmofa.gov.tw -

#90.社團法人台灣現代建築學會

社團法人台灣現代建築學會,代表人:黃俊銘,地址:台北市大安區忠孝東路4段320號4樓,設立日期:1021007,財產總額:311601 監事:郭肇立理事:王俊雄理事:沈孟穎理事長:黃俊銘 ... 於 org.twincn.com -

#91.#台灣現代建築on Tumblr

Rather use the mobile app? Open · Get it on Google Play. #台灣現代建築 · Follow · New post. Recent Top. Try exploring... #daniel ricciardo. 於 www.tumblr.com -

#92.【建築台灣】公共建築初體驗現代經典校園巡禮 - 經典雜誌

因此,為了發展現代社會而建構的教育制度,自然得在現代的校園裡實踐。日治時期台灣開始出現初等、中等和高等學校等各級學校建築,頓時「在教室上課」成為當時台人前所未有 ... 於 www.rhythmsmonthly.com -

#93.誰是建築師? 臺博館辦展回顧二戰後臺灣現代建築師制度的演變

策展人吳光庭教授表示,此次展覽以2018年臺博館執行「戰後臺灣現代建築師譜系調查研究(1945-1971)」為基礎,透過照片、證件、文物、設計書圖、歷史年表 ... 於 www.moc.gov.tw -

#94.現代主義與戰後台灣建築 - 課程大綱- 國立臺灣大學

Pevsner, Nikolaus. 1968. The Sources of Modern Architecture and Design. London: Thames & Hudson.(中譯:蔡毓芬, 2000, 現代建築與設計之起源, 臺北市: 地景.) 於 nol.ntu.edu.tw -

#95.台灣建築史學會- Society of Architectural Historians of Taiwan

【祝賀】台灣建築史學會敬祝各位會員「2022新年愉快」. Sidebar ... 【專文】從建築史到文化遺產的不歸路–教學與研究經驗分享. 傅朝卿,國立成功大學建築系名譽教授/ … 於 www.saht.org.tw -

#96.末年:戰後台灣現代建築與移植現代性 - YouTube

末年:戰後 台灣現代建築 與移植現代性》Modern Architecture and Transplanted Modernity in Postwar Taiwan 作者: ... 於 www.youtube.com -

#97.現代建築建築人文景點- 102個台灣著名景點- 與Trip.com 一同外遊

台灣 的最佳現代建築建築人文景點?台灣的熱門活動?如何為台灣之旅尋找旅行團及行程靈感?應在台灣到訪哪裡?Trip.com搜羅102個台灣的最佳現代建築景點, ... 於 hk.trip.com -

#98.世紀王大閎- 台灣現代建築的先行者的文學、建築、故居與再現

作者: 王大閎等十八人編者: 郭肇立ISBN: 978-986-96155-7-0 定價:880 尺寸(寬*長):19*26cm 頁數:368 適讀年齡:18歲以上書籍簡介: 台灣現代建築的先行者, ... 於 shopee.tw