台灣行政區重劃的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦侯慶謀,陳玉霖,陳佑中,陳家宇,陳坤毅,黃于津,黃則維,劉呈祥,蔡侑樺,蔡寧,龍霈寫的 見築百講:1684-2020高雄經典建築 和王珍玲的 案例土地利用法(二版)都 可以從中找到所需的評價。

另外網站行政區域重劃與遷都 - 博客來也說明:書名:行政區域重劃與遷都,語言:繁體中文,ISBN:9789868070462,頁數:245,出版社:翰蘆, ... 台灣原住民族自治區對漢社會之衝擊研究/翁興利、陳文學

這兩本書分別來自遠足文化 和元照出版所出版 。

東海大學 政治學系 紀俊臣博士所指導 劉重迪的 台中縣市合併改制升格直轄市政策之制定與執行 (2009),提出台灣行政區重劃關鍵因素是什麼,來自於合併升格、台中縣市。

而第二篇論文國立臺南大學 行政管理學系行政管理組碩士班 許耿銘所指導 毛志維的 縣市合併升格後文化互動模式之芻議─以高雄縣橋頭鄉為個案分析 (2009),提出因為有 管理方格理論、「都會-鄉鎮」文化、城市意象、縣市合併、文化互動、光譜的重點而找出了 台灣行政區重劃的解答。

最後網站2018藍綠攻防》賴揆要將全國整併為七都國民黨會輸到只剩 ...則補充:賴揆拋重劃行政區、修財劃法計畫. 賴清德提到今年「均衡台灣」的施政主軸時表示,深感非直轄市缺人缺錢,年輕人離鄉背井人口流失,城鄉差距嚴重,為了 ...

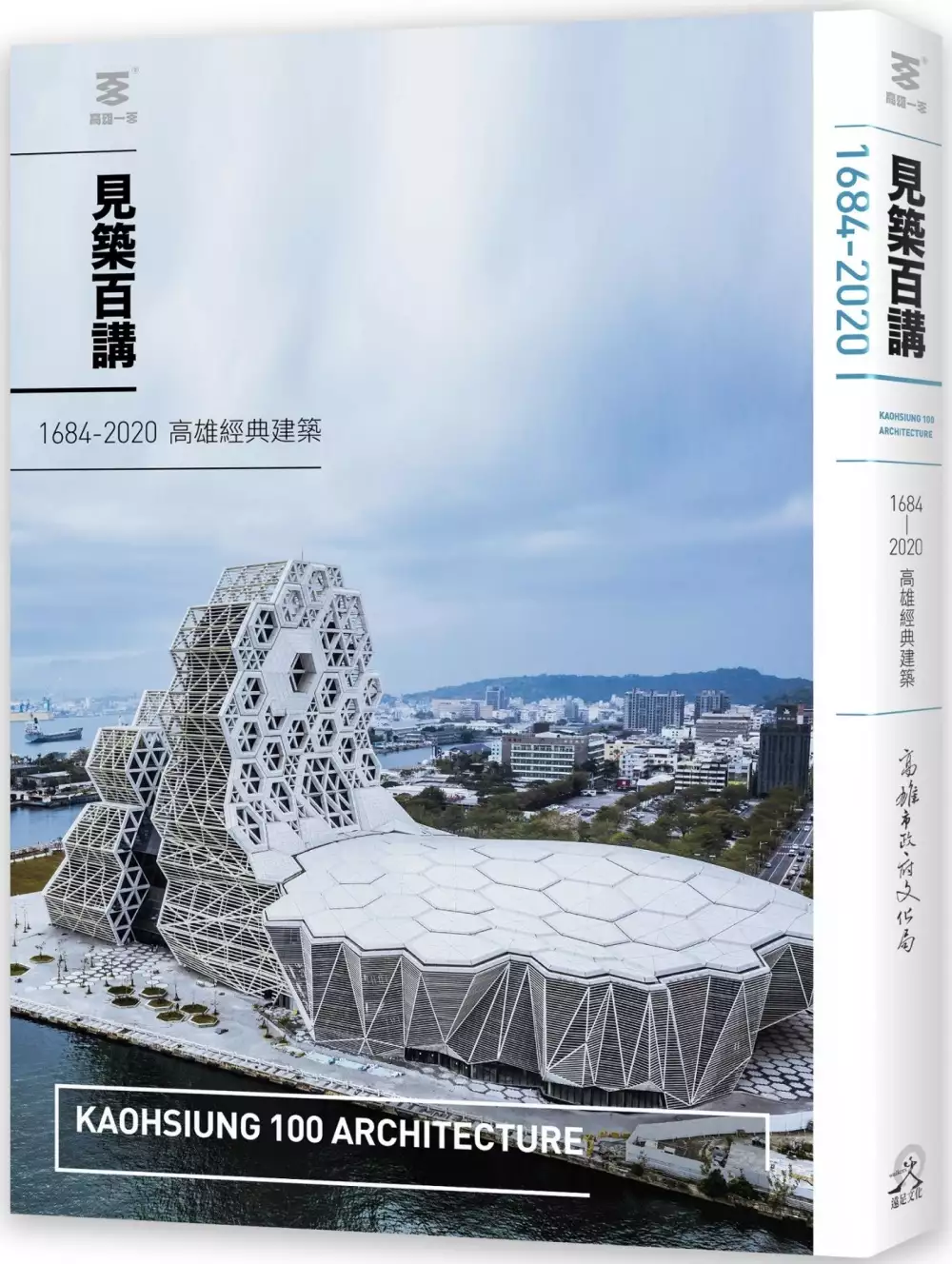

見築百講:1684-2020高雄經典建築

為了解決台灣行政區重劃 的問題,作者侯慶謀,陳玉霖,陳佑中,陳家宇,陳坤毅,黃于津,黃則維,劉呈祥,蔡侑樺,蔡寧,龍霈 這樣論述:

高雄,這座因高雄港而崛起的港市,在1863年開港,1908年開始築港工程,城市的核心區域陸續填築完成。1919年10月田健治郎任臺灣首任文官總督,在1920年實施地方制度改革,將全臺重劃為臺北、新竹、臺中、臺南和高雄五州,至此「高雄」地名首次出現,取代原來的地名「打狗」,在2020年屆滿一百週年。 一百年來,高雄的公共建築如雨後春筍般湧現,帶動了街景的改造。高雄逐步擴展成臺灣南部第一大城,座落在城市上的建築,記錄了這座城市的歲月流變。《見築百講》盤點高雄現存文化資產,以及現代化發展下的產業設施、交通建設、學校、宗教、住宅、商業大樓等建築,精選清代至今百件經典建築作品,透過專書出

版,讓大眾了解高雄現存的特色建築。

台灣行政區重劃進入發燒排行的影片

【智翔的議會質詢-市長施政報告(9/22)】

睽違數月,在這次休會期間台灣經歷了防疫升級階段,從三級警戒回到二級,除了感謝所有醫護團隊以及各單位的努力,讓我們可以回到議場中向市長與各位局處首長討論市政議題之外,用心防疫之餘,智翔以及團隊持續盤點、追蹤各種市政問題,為更好的桃園來努力。

按照慣例,定期會的第一天,我們逐項盤點本會期要討論的題目。

#東門溪流域裝設觀測井

東門溪-南崁溪的污染事件,在5月至7月間成為桃園人最關心的話題之一,當時智翔也利用假日時間循線追查污染源,但東門溪從後站途經市區一帶,皆被地上建物以及道路覆蓋,直到朝陽公園處才能觀測河川狀態,造成難以判斷污染源來自何處。

對此智翔建議,可在東門溪上方開觀測井,平時覆蓋透明孔蓋,便可就近觀測河水在不同段落的變化,縮小追查範圍,讓主管機關可以盡早鎖定污染源頭。

#逕流廢水計畫書審查流程

而南崁溪污染一案,連帶延伸出營建廢水的問題,由於環保局最初研判黃褐色廢水為工地排放,恰好鄰近東門溪-南崁溪一帶的小檜溪重劃區正大興土木。

按法規,建案得通過逕流廢水污染削減計畫書,其設有「65.54立法公尺沉砂池」才能動工,但對於此項目的稽查,卻常常每抓必中,法規形同虛設,智翔認為儘管日前南崁溪的污染在證據上與該工地建案無直接關係,仍該加強稽查的力道,不要讓建商一時的方便,使南崁溪「水清魚現」的願景成為空談。

#桃園市立殯儀館周遭空污管理

同樣是環保議題,桃園殯儀館除了焚化遺體,尚有庫錢、金紙銀紙,以及逢中元節慶統一焚燒的紙錢,會集中在焚化爐焚燒,不同於焚化遺體具有空氣污染處理的設備,焚燒紙錢的金爐有著燃燒不完全、沒有空污處理等潛在的問題,在資料蒐集時,鄰近校園內的空氣品質監測也有瞬間達標亮燈的紀錄,該如何來改善?我們在本會期仍需民政局、環保局來集思廣益。

#校園運動空間社區化

智翔曾在第二會期提過校園運動空間社區化的想法,如今也有看到桃園各區有不同實踐的案例,但以桃園區為例,運動空間仍然缺乏,是否能請桃園市府再次盤點社區的需求,以利下一階段的空間開放能更加完善。

以及過去曾提到,校園場館、活動中心、游泳池等租借社區民眾,或以委外營運方式;假日及夜間時段開放等具體措施,期望在新的會期中,能與相關局處做充分討論。

#公托公幼增設

截至去年,桃園2-5歲幼兒就讀公幼的占比為24.07%,連續三年成長幅度有限,距離行政院規劃的4成目標仍有一大段距離,而盤點各行政區的候補人數比例,可見中壢區與八德區皆突破三成;公托方面,桃園市0-2歲人口數大於台北市與高雄市,但托嬰中心數量卻不及,且在桃園區、龜山區、蘆竹區的候補人數皆突破百人。

公幼與公托的量能不足是現況,但公共化服務的背後更多是資源分配的問題,過去我們倡議過公共設施多目標使用、活化校園閒置空間等解方,新的會期,期待與教育局、社會局再次探討這題,如何成為堅實的後盾,為桃園的年輕家長減輕育兒負擔。

#日間照顧服務據點評估

根據審計報告指出,桃園市截至去年十月底,日照據點的收托比例僅69.4%,屬成效偏低,而運用戶籍資料畫出需求人口的熱區圖來比對可發現,八德、大溪、復興、龜山等區的據點明顯偏離需求人口,如何讓需求人口願意來使用日照服務據點,降低移動的成本可能是關鍵,往後會再請教社會局對此的看法。

#大有梯田公園瓶頸打通

上個會期有質詢過大有梯田公園的交通瓶頸問題,當時智翔是提案是否可做道路的打通,並重新規劃周邊動線,進度方面本會期會持續來追蹤。

#中油煉油廠遷廠

最後則是中油煉油廠的遷廠議題,距離最後一次小組會議已三年半過去;去年國土計畫的會議也已一年多,中油是否有新的覓地規劃?或是都市計畫的變更有沒有新的進度,除了先請市府提供遷廠進度資料外,這個會期智翔將繼續請教相關的局處首長。

🎞完整質詢影片請看:

https://youtu.be/uKIpWsK4UU8

🎞youtube頻道請搜尋:桃園市議員簡智翔

台中縣市合併改制升格直轄市政策之制定與執行

為了解決台灣行政區重劃 的問題,作者劉重迪 這樣論述:

台中縣市合併改制為直轄市是中部地區全體居民長期以來共同的目標,無論在政治或社會上所形成之共識,各界對此政治工程之熱切期待程度,均足以說明一切,事實上台中縣市合併改制不僅是中部人民所期盼的,同時也在台灣整體競爭力上扮演著重要的角色,台中縣市合併改制實在是大勢所趨。由於臺中縣市居於臺灣的中心位置,占地利之便,南來北往相當便利,近幾年來亦已發展成較趨成熟及人口密集度較高的城市。且受到逐漸全球化(globalization) 的影響,傳統上領土疆界概念已經消失,未來的主力將是城市與城市間的競爭。隨著台中縣市的合併改制,其腹地、人口、經濟、文化等皆有其一定的競爭力同時也可成為帶動中臺灣地區發展之領頭羊

的重要角色。

案例土地利用法(二版)

為了解決台灣行政區重劃 的問題,作者王珍玲 這樣論述:

土地問題橫跨計畫、地政、景觀等專業,除計畫法規及地政法規外,尚與憲法、行政法及民法有關,甚為龐雜,又因其財產價值較高且具獨特性,不僅攸關公共利益,亦與人民之財產權及居住權相關,故建築師、都市計畫技師、地政士、不動產經紀人、不動產估價師,甚至國營事業約僱人員等考試,皆將土地相關法規列為必考科目之一,足見其於實務應用之重要性。本書檢擇實務上相關爭議案例,依土地規劃法制體例編排,共有七編,分別為:計畫法編、都市更新編、建築管理編、地籍編、土地利用編、重劃編及土地徵收編,期能裨利相關領域學生及實務工作者之理解與應用。

縣市合併升格後文化互動模式之芻議─以高雄縣橋頭鄉為個案分析

為了解決台灣行政區重劃 的問題,作者毛志維 這樣論述:

立法院於九十八年四月三讀通過《地方制度法》修正案,此法案的通過,使得縣市(合併)升格改制取得法源依據,高雄縣市得以合併改制為直轄市,我國實行已久的行政區劃與地方自治將因此出現重大的變革。兩個位階不同的地方政府、樣式不同的行政區劃,以及性質不同的組織結構,都將必須予以整合。然而,稱謂之合併的確不難,但在體質上的調整,確是牽一髮而動全身;其次,縣市合併之後,原分屬各轄域範圍內的經濟、政治、社會、人文等,都將可能出現不同於現況的互動模式,例如:新的地方政府要如何定位嶄新的直轄市?原屬核心的市政府,應該如何面對原屬縣級的新轄區?新直轄市中,以都會性質發展為主的都市文化,會如何與原屬縣府層級下之各鄉鎮

文化進行調合與互動?新城市發展定位與路線契機勢在必「尋」。 藉由轉化管理學者Mouton的管理方格理論(Managerial Grid Theory),衍生出專屬本研究之「都會-鄉鎮」型文化互動光譜,而新城市對橋頭文化的定位與治理規劃,將成為文化光譜演進之關鍵樞紐,致使出現:都更主軸、中庸之道、在地草根,以及文化競合等四種文化互動結果,進一步帶出本文之三大研究發現:「海洋文化的續航」、「城市躍升的力量」,以及「非文化因素的影響」。 本研究從政策預評估的立場出發,了解以「縣市合併」為變項因素之影響下,「都會-鄉鎮」兩種型態文化互動之可能,並冀望重生的新高市能依憑多元文化特性,採納適當

路線,作為新城市發展定位之考量。

台灣行政區重劃的網路口碑排行榜

-

#1.行政區劃縣市重劃臺灣- Google Search

分享】重劃台灣地圖:行政規劃3都15縣。:* @ nally :: 痞客邦:: nally.pixnet.net. 行政區該如何重劃?從中央政府機關業務分區找線索| 邱秉瑜| 鳴人堂. 於 bing.clbug.com -

#2.中華民國內政部地政司全球資訊網-方域業務

為配合「挑戰2008國家發展重點計畫」及「營造英語生活環境建設計畫」之推動,內政部擬具「編印國家各級行政區域圖工作計畫」報奉行政院於91年11月5日核定,並於96年底 ... 於 www.land.moi.gov.tw -

#3.行政區域重劃與遷都 - 博客來

書名:行政區域重劃與遷都,語言:繁體中文,ISBN:9789868070462,頁數:245,出版社:翰蘆, ... 台灣原住民族自治區對漢社會之衝擊研究/翁興利、陳文學 於 www.books.com.tw -

#4.2018藍綠攻防》賴揆要將全國整併為七都國民黨會輸到只剩 ...

賴揆拋重劃行政區、修財劃法計畫. 賴清德提到今年「均衡台灣」的施政主軸時表示,深感非直轄市缺人缺錢,年輕人離鄉背井人口流失,城鄉差距嚴重,為了 ... 於 www.cmmedia.com.tw -

#5.[問卦] 台灣行政區重劃會比較好嗎- 八卦 - PTT Web

[問卦]台灣行政區重劃會比較好嗎@gossiping,共有88則留言,61人參與討論,37推3噓48→, 目前有六都但感覺分為北北基桃竹苗中彰投雲嘉南高屏澎宜花東 ... 於 pttweb.tw -

#6.當前我國行政區域重劃問題評析 - 國家政策研究基金會

尤其在全球化的時代趨勢下,城市競爭、區域整合為世界性潮流,所以我國各地方迭有要求縣市升格或整合之呼聲;而且馬總統亦根據台灣社會發展及地方行政之需要,於總統競選 ... 於 220.128.175.146 -

#7.主題:公共政策;府際關係:行政區重劃 - Facebook

在「均衡台灣」方面,賴清德說,他曾任四屆立法委員、一屆國大代表,後來擔任台南市長,再接任行政院長。他近期為落實總統蔡英文的前瞻基礎建設跟長照2.0政策,每週到各縣 ... 於 www.facebook.com -

#8.Re: [討論] 行政區重劃的法律和實務問題- 看板Geography

簡單說,單獨或合併升格這種做法,最直觀也最投機,愛面子的台灣人喜歡升格,政客當然投其所好,同時,這麼做雖然會消滅許多寄生鄉鎮市代會的地方勢力 ... 於 www.ptt.cc -

#9.六都變七市?! 賴揆啟動行政區重劃中視新聞20171228

行政區重劃 - 歷經數十年的論辯折衝,行政區域重劃仍未能產生具體成果, ... 國民健康局預估,台灣在未來短短14年內,將以「三級跳」方式快速老化,到民國114年就達到超 ... 於 video.todohealth.com -

#10.市地重劃是什麼?為什麼土地可以重劃?重劃費用誰來付?土地 ...

但市地重劃必須遵從都市計畫所規劃的內容,合理分配公共設施、住宅區、 ... 市地重劃 就是處理這個難題的一種手段,在台灣也是非常常見,很多你所熟知 ... 於 www.stockfeel.com.tw -

#11.行政區重劃 - 創作大廳

行政區重劃 · 台北廣域市:台北省首府所在地,合併台北市和七星郡。 · 新北廣域市:合併海山郡、新莊郡和現行桃園市龜山區迴龍地方。 · 淡水縣:原淡水郡, ... 於 home.gamer.com.tw -

#12.博碩士論文行動網

論文名稱: 台灣行政區重劃之研究—以日本經驗為參考 ... 因此,推動行政區域重劃,均衡區域發展,建構適當分佈的生活圈,厚植區域經貿競爭力,已經是政府當前必須正視的 ... 於 ndltd.ncl.edu.tw -

#13.行政區該如何重劃?從中央政府機關業務分區找線索 | 台灣行政 ...

台灣行政區域 圖2018,大家都在找解答。 台灣的行政區劃應該調整,若考量各區自治資源均衡,以3大區為改革方向來推動直轄市與縣市的整併是較佳的。 圖/路透社. 於 igotojapan.com -

#14.北縣升格區域重劃29鄉鎮市可能裁併近半 - Taiwan News

若依現有直轄市行政區劃來看,截至去年6 月底統計,台北市共12個行政區、高雄市共11個行政區,兩市每平方公里人口密度都接近1 萬人,可是北縣卻差距極大, ... 於 www.taiwannews.com.tw -

#15.桃園變新竹,彰化變台中:那些還好沒實現的臺灣行政區劃之二

中國接收台灣,一番掙扎之後決定沿用日本行政區畫,但很快發現畢竟還是「規格不合」。 ... 直到1949 年,陳誠入主臺灣省政府,大力推動行政區域重劃。 於 www.mplus.com.tw -

#16.雲嘉爭國土3/國土重劃莫衷一是林為洲拒絕政治盤算| CTWANT

新竹市長林智堅點燃「大新竹」計畫,台灣縣市國土重劃瞬間成為政壇熱門話題。(圖/報系資料庫). 縣市行政區之爭從今年入秋後成為熱門話題,新竹市長 ... 於 today.line.me -

#17.六都變九都?柯文哲痛罵「亂七八糟」 王惠美:府會一心促 ...

台北市長柯文哲(中)表示,台灣六都已經很荒謬了,還要第七都、第八都, ... 柯文哲說,如果應該要做,但凡事都有第一步,與其討論行政區重劃,不如 ... 於 news.ltn.com.tw -

#18.[問卦] 台灣行政區重劃會比較好嗎

目前有六都但感覺分為北北基桃竹苗中彰投雲嘉南高屏澎宜花東六大都就好了吧不然台灣那麼小還能分2x縣市行政區有沒有八卦-- ※ 發信站: 批踢踢實業 ... 於 moptt.tw -

#19.賴清德提行政區重劃!柯文哲:六都設計違反區域自理概念| 政治

行政院長賴清德日前於行政院年終記者會上,宣示明年開始行政院會審慎開始討論行政區重劃的問題。對此,台北市長柯文哲28日受訪表示,行政區重劃是滿 ... 於 www.setn.com -

#20.雲嘉爭國土3/國土重劃莫衷一是林為洲拒絕政治盤算 - CTWANT

縣市行政區之爭從今年入秋後成為熱門話題,新竹市長林智堅提倡「大 ... 新竹市長林智堅點燃「大新竹」計畫,台灣縣市國土重劃瞬間成為政壇熱門話題。 於 www.ctwant.com -

#21.連戰提「區域政府」的可行性 - 台灣法律網

再看連戰日前亦提出台北縣市合併;似乎,當選後的國親將進行一場台灣地方制度的大 ... 按民79年國內曾經有重新調整行政區域的議題討論,當時有提出將台灣在劃分五個省 ... 於 www.lawtw.com -

#22.行政區重劃擬讓縣市可自行提案

【住展房屋網/綜合報導】行政院長賴清德去年底在年終記者會拋出震撼彈,表示今年將研議台灣行政區重劃。但目前台灣法律並沒有提供縣市合併後不升格 ... 於 life.tw -

#23.北台灣重劃區新店躍推案王- 工商時報

住展雜誌統計,2021北台灣新成屋、預售屋推案量前十大行政區,清一色都是大型重劃區推案貢獻。排行榜首的是新店、達707億元;第二名中壢以698億元緊追 ... 於 ctee.com.tw -

#24.行政區該如何重劃?從中央政府機關業務分區找線索 - 鳴人堂

台灣 的行政區劃,確實有調整的必要。目前的行政區劃,實質上為三級制,但制度上卻仍維持四級制(直轄市>縣與省轄市> ... 於 opinion.udn.com -

#25.住展:新店今年推案量707億元居北台灣行政區冠軍 - PChome ...

住展雜誌統計,今年截至12月25日止,北台灣新成屋、預售屋推案量前十大行政區,清一色擁有重劃區,並仰賴重劃區推案,其中,新店憑藉央北重劃區, ... 於 stock.pchome.com.tw -

#26.我要諮詢 - 地王不動產~租售工業廠房,土地,廠辦,倉庫,透天廠房 ...

啟動台灣行政區重劃!政院下周通過「行政區劃法」 資料來源:聯合報2018.05.14 行政院長賴清德去年底在年終記者會宣示,今年將啟動研議台灣行政區重劃。 於 www.king2000.com.tw -

#27.臺南市政府全球資訊網

回應林炳利副議長要求加速辦理市地重劃. 110-11-23. 地政局針對都市計畫已審定的重劃區,已排定期程加速辦理,目前都市計畫已審定但未辦理的重劃區有362公頃,市長 ... 於 www.tainan.gov.tw -

#28.新北市圖| 誠品線上

作者, 楊志民. 出版社, 金時代文化出版有限公司. 商品描述, 新北市圖:台灣行政區重劃.新五都-新北市行政區域圖.並附泰山.中永和.三重.新莊.泰山.土城. 於 www.eslite.com -

#29.竹竹併好嗎1》升格後店家倒一堆?舊縣區邊緣化三都過來人揭 ...

柯建銘力推竹竹併,也讓台灣行政區域劃分的議題再度被熱議。 ... 院長賴清德在年終記者會以「均衡台灣」為題,宣示將啟動台灣行政區重劃,隨後在2018 ... 於 new7.storm.mg -

#30.國戰會論壇》原來大家都怕葉爾辛效應-政治新聞

作者/陳金芳(台灣國際戰略學會研究員、博士). 近日新竹市長林智堅提出新竹縣市合併,有關行政區重劃的構想,有如潘朵拉的盒子一般,一口氣通通出了 ... 於 news.sina.com.tw -

#31.重劃區扮房市衝鋒要角北台灣重劃區全線翻紅

根據住展雜誌統計,2021年截至12月25日為止,北台灣新成屋、預售屋推案量前十大行政區,出線的行政區清一色是擁有重劃區、並仰賴重劃區推案衝大推案 ... 於 www.moneydj.com -

#32.中央推動行政區重劃林佳龍支持 - 蕭伯聰的部落格

為解決非六都縣市缺人缺錢、城鄉差距擴大等問題,行政院長賴清德表示明年將研議「行政區重劃」並提出《財政收支劃分法》修法版本,盼望達到「均衡台灣」 ... 於 abc252527.pixnet.net -

#33.北中高升格,美夢成真?國土重劃一天定生死,台灣未來怎改變?

自有記載以來,台灣幾次重大的國土或區域重劃情形如何?從清朝、日本殖民政府到國民政府,這些政權在劃分台灣行政區劃時的主要考量,有何不同?而歷次不同的 ... 於 talk.news.pts.org.tw -

#34.第五章台灣行政區劃調整方案之擬議與展望 - 政治大學

在取消鄉(鎮、. 市)自治地位之政策趨勢下,過多、過細碎區劃之地方行政區域已無實質意. 義,且有因政府機關設置、人員編制不當而造成行政效率低落、資源浪費等. 問題之虞 ... 於 nccur.lib.nccu.edu.tw -

#35.[討論]大家有沒有理想的台灣行政區域重劃方案 - 藥師+全台藥局 ...

不曉得大家有沒有理想的台灣行政區域重劃方案?...高雄都(原高雄市市區及周邊區、屏東縣)人口約318W--※發信站:批踢踢實業坊(ptt.cc),來自: ...。 於 pharmacistplus.com -

#36.行政區太多?台灣為何細切22縣市神解一個原因讓網友佩服

其實台北市長柯文哲也曾談及國土規劃問題,並表示「不認為六都設計是對的」,他認為台灣的行政區、國土重劃是需要的,更直指「台灣只需要北都、中都、 ... 於 fnc.ebc.net.tw -

#37.〈房產〉北台灣重劃區地產全線翻紅新店推案量衝第一 - 鉅亨

市調機構統計,今年截至12 月25 日為止,北台灣新成屋、預售屋推案量前十大行政區,出線的行政區清一色是擁有重劃區、並仰賴重劃區推案衝大推案量, ... 於 news.cnyes.com -

#38.「推動台中縣市合併升格,建構台灣北中南三大都會」之分析 ...

有鑒於我國地方自治發展、地方政府層級及行政區域重劃問題重重。 ... 未來我們將推動台灣地區行政區域重劃,除積極促進台中縣市合併升格為直轄市,亦 ... 於 twntdc.org.tw -

#39.屏東縣行政區早該重劃了@ woshishuaige的網路日誌 - 隨意窩

屏東縣下轄的鄉鎮市數量是全台灣之冠竟然高達33個第二名是台南縣31個其餘的縣所轄的鄉鎮市數量都在6-27之間屏東縣面積遼闊廣達2700平方公里理應當畫分多一點行政區可是 ... 於 blog.xuite.net -

#40.「鬼城」滿血復活!北台灣這處重劃區2021年推案量制霸

根據《住展雜誌》統計,2021年截至12月25日為止,北台灣新成屋、預售屋推案量前十大行政區,出線的行政區清一色是擁有重劃區,包括過去被諷為「鬼城」 ... 於 www.nownews.com -

#41.0058766_1.pdf - 國家發展委員會

唯台灣地區現行行政區域劃分,大致完成於民國39 年實施地方自治. 之時,其後復經台北、高雄兩市 ... 台灣行政區域已歷五十年未曾大規模調整重劃,期間台灣地區人文條. 於 ws.ndc.gov.tw -

#42.竹竹升格第七都,房價漲更兇?縣市瘋合併,專家三大理由不看好

「因為行政區怎麼搞都會有區外,跨區合作是不會停止的工作,除非台灣只有一個 ... 更不應迷信有大建設、工業區、都市重劃,即可以飛上枝頭當鳳凰。 於 www.cw.com.tw -

#43.住展:新店今年推案量707億元居北台灣行政區冠軍 - 新頭殼 ...

(中央社記者潘智義台北30日電)住展雜誌統計,今年截至12月25日止,北台灣新成屋、預售屋推案量前十大行政區,清一色擁有重劃區,並仰賴重劃區推案, ... 於 newtalk.tw -

#44.行政區域重劃與遷都 - Taaze讀冊生活

行政區域重劃 與遷都. 張正修、江大樹、曾建元、陳志瑋、高德義、翁興利、陳文學、浦忠勝、席代麟、紀舜傑、楊永年. 翰蘆圖書出版有限公司. 9868070465. 於 www.taaze.tw -

#45.[問卦] 台灣行政區重劃會比較好嗎 - PTT評價

[問卦] 台灣行政區重劃會比較好嗎 ; gay7788 · 劃成台北市跟台北市以外 ; VVizZ · 好 ; whaskey · 你這樣地方首長會少很多沒位置分 ; dean1990 · 分越細官越多啊. 於 ptt.reviews -

#46.土地重劃工程處全球資訊網-中文網

市地重劃; 機場捷運A7站; 農地重劃; 區段徵收. 進階搜尋. 分享. Facebook · Plurk · Twitter · line; Email. 認識本處 · 大事紀 · 組織架構 · 首長介紹 · 業務職掌 ... 於 www.lceb.gov.tw -

#47.自辦市地重劃是什麼?有什麼問題? | 焦點事件

「市地重劃」是為實施都市計畫,可以以公權力介入強制執行(《平均地權條例》第66條)的政策工具之一,母法是《平均地權條例》第56至67條,可由「政府辦理」、「人民 ... 於 eventsinfocus.org -

#48.台中房市先看點建商押寶南屯13期重劃區 - 蘋果日報

台中這2年土地供給大暴增,2021年北屯14期重劃面積就有400多公頃,加上水湳經貿園區進入密集推案期,兩大區域連成一氣,房價坐四望五、甚至敲六搶七; ... 於 tw.appledaily.com -

#49.縣市合併缺法源內政部:已提行政區劃程序法草案| 政治 - 中央社

內政部當時強調,草案性質上只是程序性法規,並未規範行政區域調整實質規劃, ... 在年終記者會以「均衡台灣」為題,宣示將啟動研議台灣行政區重劃。 於 www.cna.com.tw -

#50.未實現的臺灣行政區劃(三) - 地圖會說話

這些提案,曾一度獲得通過。 吳國楨就任省主席後,臺灣省政府對於行政區域重劃轉趨保守。1950 年5 ... 於 mapstalk.blogspot.com -

#51.[討論] 台灣行政區真的該重劃masi PTT批踢踢實業坊

[討論] 台灣行政區真的該重劃 ; 作者: masi (專業酸民) 2022-01-03 00:07:13 ; 作者: shun01 (老胡做13年,青沼瞬活14年) 2022-01-03 00:09:00 ; 作者: bibigaga (畢畢尬尬) ... 於 www.ucptt.com -

#52.行政區域重劃:「理所當然」的高難度挑戰

有鑑於六都改制後直轄市與非直轄市在財政、建設…等重大地方發展落差趨於擴大,行政院賴院長乃以「均衡台灣」為主題,宣布將啟動研議台灣行政區重劃工作( ... 於 www.taiwansig.tw -

#53.找台灣行政區劃分相關社群貼文資訊

提供台灣行政區劃分相關文章,想要了解更多省轄市縣轄市、台灣鄉鎮行政區域圖、 ... 台灣23縣市行政區劃法台灣行政區重劃台灣行政區域圖2021台灣區域劃分台灣行政區域 ... 於 traveltagtw.com -

#54.縣市合併話題延燒呂秀蓮主張「7都2特區」藍綠委 ... - 奇摩新聞

民進黨新竹市長林智堅日前提出新竹縣市合併成近日政壇話題,前副總統呂秀蓮昨夜於臉書發文建議,全國行政區域可重劃為7都2特區。藍委林為洲日前主張, ... 於 tw.news.yahoo.com -

#55.台中14單元重劃區– 懶人包(14單元發展簡介分析) 田地記事

台灣 的抗疫團隊、第一線的醫護人員、共同防疫的大家辛苦了!! 在此向在台灣努力的人們的致意五月台灣疫情的失控至今,造成台中市確診足跡增加,各行業皆 ... 於 coco080a0.wordpress.com -

#56.台灣行政區重劃在PTT/Dcard完整相關資訊 - 你不知道的歷史故事

台湾 行政区划- 维基百科,自由的百科全书- Wikipedia1950年7月. 1950年7月台湾省行政区重划草案. 此时的未实行行政区划规划 ...行政區重劃- 提點子-公共政策網路參與 ... 於 historyslice.com -

#57.大里長小鄉長屏東縣行政區調整該不容緩

會造成行政區人口差距如此大,主要是市地重畫人口從舊市區大量遷入重畫區,行政區又無法適時調整的結果。這個狀況在台灣各大小都市都可見到,像屏東市 ... 於 www.chinatimes.com -

#58.行政區重劃/ 竹竹合併: 順便給你看看日本時期的國土規劃

在日本統治時期,日本對於台灣的規劃是五州三廳,在土地領域與資源分配上能更有效的應用。日本政府早已知道台灣頭與台灣尾都會有「轉彎」的問題,所以 ... 於 www.metamuse.net -

#59.【分享】重劃台灣地圖:行政規劃3都15縣。 - nally

再加上現有的桃園、苗栗、南投、彰化、雲林、屏東、宜蘭、花蓮、台東及離島的澎湖、金門、連江,成為「15縣」。 目前除台中縣市已確認將在2010年合併升格 ... 於 nally.pixnet.net -

#61.台灣行政區重劃的推薦與評價,PTT、FACEBOOK - 疑難雜症 ...

台湾 行政区划- 维基百科,自由的百科全书- Wikipedia1950年7月. 1950年7月台湾省行政区重划草案. 此时的未实行行政区划规划...行政區重劃- 提點子-公共政策網路參與 ... 於 faq.mediatagtw.com -

#62.第92期中華民國100年12月16日發行 - 國史館臺灣文獻館-電子 ...

而各方專家學者對於臺灣之行政區劃仍認為有重劃之必要,並經過多方討論,研擬可行方案。1950年9月,臺灣省政府公布「臺灣省各縣市行政區域調整方案」,將原有之8縣、9 ... 於 www.th.gov.tw -

#63.[問卦] 台灣行政區重劃會比較好嗎- 看板Gossiping - PTT網頁版

目前有六都但感覺分為北北基桃竹苗中彰投雲嘉南高屏澎宜花東六大都就好了吧不然台灣那麼小還能分2x縣市行政區有沒有八卦-- ※ 發信站: 批踢踢實業 ... 於 www.pttweb.cc -

#64.2017年台灣行政區重劃| 網路百科 - Internetpedia Wiki

2017年台灣行政區重劃是指在12月27日,台灣行政院院長賴清德提出的將現有的22個縣市改為7個市,各市一律平等,不再有縣市之分。 於 internetpedia.fandom.com -

#65.「行政區域重劃與遷都」學術研討會 - 台灣國際研究學會

由於地理與資源分配因素,因此行政區域重劃與遷都成為很多人關切之議題。因為台灣長期定都台北市,除了造成北台灣,特別是台北都會地區人口擁擠,對 ... 於 www.tisanet.org -

#66.第一節荷蘭與明鄭時期之行政區劃

位重要,乃於光緒十三年(一八八七)設省台灣,並重新調整全台行政區,設 ... 台灣省縣政府組織規程」. 二十五條,據此重劃行政區,將日治時期五州三廳十一州轄市劃為八縣九省. 於 www.wuqi.taichung.gov.tw -

#68.行政區重劃- 提點子 - 公共政策網路參與平臺

提議內容或建議事項. 依都會區域、地方生活圈、在地文化及自然人園生態進行調整。 廢鄉鎮與直轄市與縣、省轄市矛盾畸形之架構. 都長:民選. 於 join.gov.tw -

#69.行政區域的調整 - 檔案支援教學網

民國39年(1950)4月,政府先後公布「臺灣省各縣市實施地方自治綱要」與「臺灣省縣市行政區域調整方案」,將原有8縣9市,重新劃定為16縣5市。 於 art.archives.gov.tw -

#70.副總統出席「行政區域重劃學術研討會」

副總統表示,行政區域重劃是她長久以來一直很重視的議題,因此今天能夠有機會出席這個研討會,她感到很高興,同時也表示了大家不隨著選舉起舞,持續關心台灣永續發展的用心 ... 於 www.president.gov.tw -

#71.買房除了挑地段這6大抗跌指標購屋族必學! | ETtoday房產雲

以台中來說,擁有29萬的人口優勢,稱霸29個行政區的北屯區,發展前景與錢景十分受到注目;而北屯區近年的推案熱區分別為機捷、11期與14期重劃區。 於 house.ettoday.net -

#72.國土重劃-- 謝長廷的六星計畫 - 風林火山

所謂的「六星計畫」,實際上指的就是要讓未來的台灣擁有六個新加坡(星洲)的國際競爭力。因此,他主張台灣的行政區域應做全盤的重新規畫,劃分為六個行政 ... 於 fongthinger.blogspot.com -

#73.台灣新地理 - 陳凱劭的BLOG

本書除根據行政區劃分之原理原則,各國行政區之實證經驗,與作者數十年的研究心得,針對上述問題提供詳細答案外,並提出週延、合理的調整與改革方案,以供 ... 於 blog.kaishao.idv.tw -

#74.第四章行政區劃政策之制定與執行

行政區域 的調整遂成為台灣政治上的重要議題。 貳、陳誠主政積極推動. 行政長官公署在台灣實施特殊化統治,而後改制成為省政府,有效掌控台. 於 rportal.lib.ntnu.edu.tw -

#75.行政區重劃擬讓縣市可自行提案 - 信義房屋

民進黨立委李俊俋、蘇巧慧、姚文智吳思瑤、賴瑞隆等,日前在立法院召開「如何透過國土計畫、區域治理與行政區域重劃均衡台灣發展」公聽會,邀請花敬群、 ... 於 www.sinyinews.com.tw -

#76.[問卦] 台灣行政區重劃會比較好嗎- Gossiping板- Disp BBS

目前有六都但感覺分為北北基桃竹苗中彰投雲嘉南高屏澎宜花東六大都就好了吧不然台灣那麼小還能分2x縣市行政區有沒有八卦. 於 disp.cc -

#77.信義房屋: 最完整買賣房屋物件資訊、實價登錄、成交行情 ...

提供全台灣買屋、租屋、售屋等房屋、不動產、房地產仲介物件資訊以及設計裝潢、房訊知識、實價登錄與成交行情第一手消息!結合個人化買屋需求檢測服務與多樣化搜尋功能 ... 於 www.sinyi.com.tw -

#78.[問卦] 台灣行政區重劃會比較好嗎 - PTT八卦政治

[問卦] 台灣行政區重劃會比較好嗎 ... 但感覺分為北北基桃竹苗中彰投雲嘉南高屏澎宜花東六大都就好了吧不然台灣那麼小還能分2x縣市行政區有沒有八卦-- ... 於 pttgopolitics.com -

#79.賴提行政區重劃綠委黃偉哲:不如把餅做大

中評社台北12月28日電(記者 黃筱筠)行政院長賴清德27日年終記者會,宣布為達成均衡台灣目標,明年將啟動研議行政區重劃,重新分配台灣資源。 於 www.crntt.tw -

#80.住展:新店今年推案量707億元居北台灣行政區冠軍 - 更生日報

(中央社記者潘智義台北30日電)住展雜誌統計,今年截至12月25日止,北台灣新成屋、預售屋推案量前十大行政區,清一色擁有重劃區,並仰賴重劃區推案,其中 ... 於 www.ksnews.com.tw -

#81.行政區重劃格局要拉大- 國家政策研究基金會

行政院長賴清德日前宣示將「啟動行政區重劃」。筆者認為這是賴清德出掌 ... 兩岸因素一向影響台灣政治發展及衝擊大選結果。自民進黨執政及中共十九大 ... 於 www.npf.org.tw -

#82.關鍵字- 行政區重劃 - 今周刊

竹竹合併升格箭在弦上,新竹改制直轄市確實有提升治理規模、強化產業發展等效益,但是,升格背後牽涉的國土均衡發展、地方財政分配等諸多議題,中央政府更 ... 於 www.businesstoday.com.tw -

#83.觀點投書:如何驅動全面性的行政區劃-IM电竞 - Inplay Matrix

行政院長賴清德曾表示,將啟動研議台灣行政區重劃。(資料照,盧逸峰攝) ... 也因此,鄉鎮市區的整併或重劃,其需求性恐怕更為必要與急迫。 於 www.performancemanagementreview.org -

#84.台湾- 省轄市長呼籲「區域重劃」 - Powered by phpwind - 方舆

新聞內文〔記者魏瑾筠/桃園報導〕針對基隆市長林右昌提出台灣應取消直轄市一說,桃園市長鄭文燦今下午出席市政行程時表示,台灣的行政區劃分的確要 ... 於 xzqh.info -

#85.臺灣行政區劃- 维基百科,自由的百科全书

1950年7月. 1950年7月臺灣省行政區重劃草案. 此時的未實行行政區劃規劃 ... 於 zh.wikipedia.org -

#86.12月買賣移轉棟數僅「新北」月減這3區降最多 - 好房網News

全球居不動產情報室總監陳炳辰指出,新北市一枝獨弱,雖有交屋潮退,影響單月量能的個別因素,尤其主要走弱的行政區都有重劃區新屋量體,然而卻能趁此 ... 於 news.housefun.com.tw -

#87.新竹市自辦市地重劃區 - 台灣公開資訊網

行政區, 香山區, 0 ; 重劃區名稱, 香美, 0 ; 段, 香中, 0 ; 小段, 0 ; 重劃後地號(始末), 1455-1506, 0. 於 tw.datagove.com -

#88.台灣行政區重新劃分 - 閒聊板 | Dcard

最近因為新竹縣市合併議題,讓大家重新關注起台灣直轄市過多問題,身為一個新竹人我也希望能升格,但作為直轄市還不夠格。因此我覺得可以參考日本的縣 ... 於 www.dcard.tw -

#89.輕移民最愛!年度十大推案熱區全部被重劃區包辦 - 翻爆

住展雜誌今天公布最新統計,2021年截至12月25日為止,北台灣新成屋、預售屋推案量前十大行政區,出線的行政區清一色是擁有重劃區、並仰賴重劃區推案衝 ... 於 turnnewsapp.com -

#90.行政區重劃蘇揆:我有腹案,但不宜現在提出

近期地方首長拋縣市合併升格話題,總統蔡英文國慶演說更提到要檢討地方制度及國土規劃,行政院長蘇貞昌今天(26日)在立法院會備詢時,直言自己已有全國 ... 於 www.rti.org.tw -

#91.[問卦] 前幾年台灣「行政區重劃」為何沒下文? - Gossiping

2017年底,時任行政院長的賴清德,宣示翌年將啟動台灣「行政區重劃」的研議前總統李登輝的「七大區域」、 前總統馬英九的「三都十五縣」、 前行政院長謝長廷的「六星計 ... 於 ptt-web.com -

#92.北台灣鬼城翻身黃金城!專家曝重劃區「這樣買」才能撿便宜

住展雜誌統計今年北台灣新成屋、預售屋推案量前十大行政區,清一色是重劃區,連過去被批評點燈率偏低的「鬼城」,如青埔、淡海、林口、新莊副都心等,都在 ... 於 www.gvm.com.tw -

#93.【背包客最愛】台灣行政區重劃

台灣行政區重劃. 發布時間: 2021-04-12. 推薦指數: 3.010人已投票. 直轄市、縣市界線(TWD97經緯度) | 政府資料開放平臺我國各直轄市以及縣(市)行政區域界線圖資. 於 nzworktravel.com -

#94.我國行政區域劃分問題分析 - 第 74 頁 - Google 圖書結果

鄰之行政區域調整'由區公所徵詢有關里之意見,擬定調整計畫'報市主管機關備查並公告實施。行政區域之調整,涉及不同層級之行政區域者,適用較上層級之調整程序 o 行政厘域 ... 於 books.google.com.tw -

#95.閱政治Read Gov News: 閱新聞

國民黨黨主席朱立倫發起「四個都同意、台灣更美麗」的 ... 2009年桃園升格前最後一場縣長選舉,鄭文燦以49559票之差敗給吳志揚,而僅僅這四個行政區,鄭文燦就輸 ... 於 www.readgov.com -

#96.新北市行政區重劃 - Mobile01

不知道台南台中高雄怎樣重劃倒是桃園縣升格桃園市就這樣分13區最簡單 ... 『 真搞不懂台灣這麼小行政區早年劃這麼細像原台南縣有31鄉鎮市有必要稀釋行政資源嗎還好也升 ... 於 www.mobile01.com