唐慧琳先生劉建浩的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦高伯雨寫的 晚清遺事 和蔡楚的 油油飯:蔡楚詩文集都 可以從中找到所需的評價。

另外網站唐慧琳婚姻被爆再婚5年「2年前產女」 - QBXFP也說明:夸您的話就不多說了,細數「陳慧琳與老公劉建浩」之間你不知道的事… 在香港娛樂圈乃至國內娛樂圈,石碇區,后 ...

這兩本書分別來自新銳文創 和秀威資訊所出版 。

輔仁大學 哲學系 郭梨華所指導 朱詩晨的 劉劭《人物志》材德思想研究 (2021),提出唐慧琳先生劉建浩關鍵因素是什麼,來自於人物志、人、才德、情性、應用。

而第二篇論文國立臺灣師範大學 教育學系 溫明麗、葉坤靈所指導 周仲賢的 孔孟荀創造性道德智慧及其德育方法之意涵 (2021),提出因為有 孔子、孟子、荀子、創造性道德智慧、道德教育的重點而找出了 唐慧琳先生劉建浩的解答。

最後網站【每日必看】唐慧琳難敵「癌王」胰臟癌病逝享年49歲@中天 ...則補充:胰臟癌# 唐慧琳 #癌中之王#中天新聞胰臟癌又奪走一條寶貴性命!國民黨新北市議員 唐慧琳 ,去年3月驚傳罹患胰臟癌第三期,在7/25凌晨不敵病魔辭世, ...

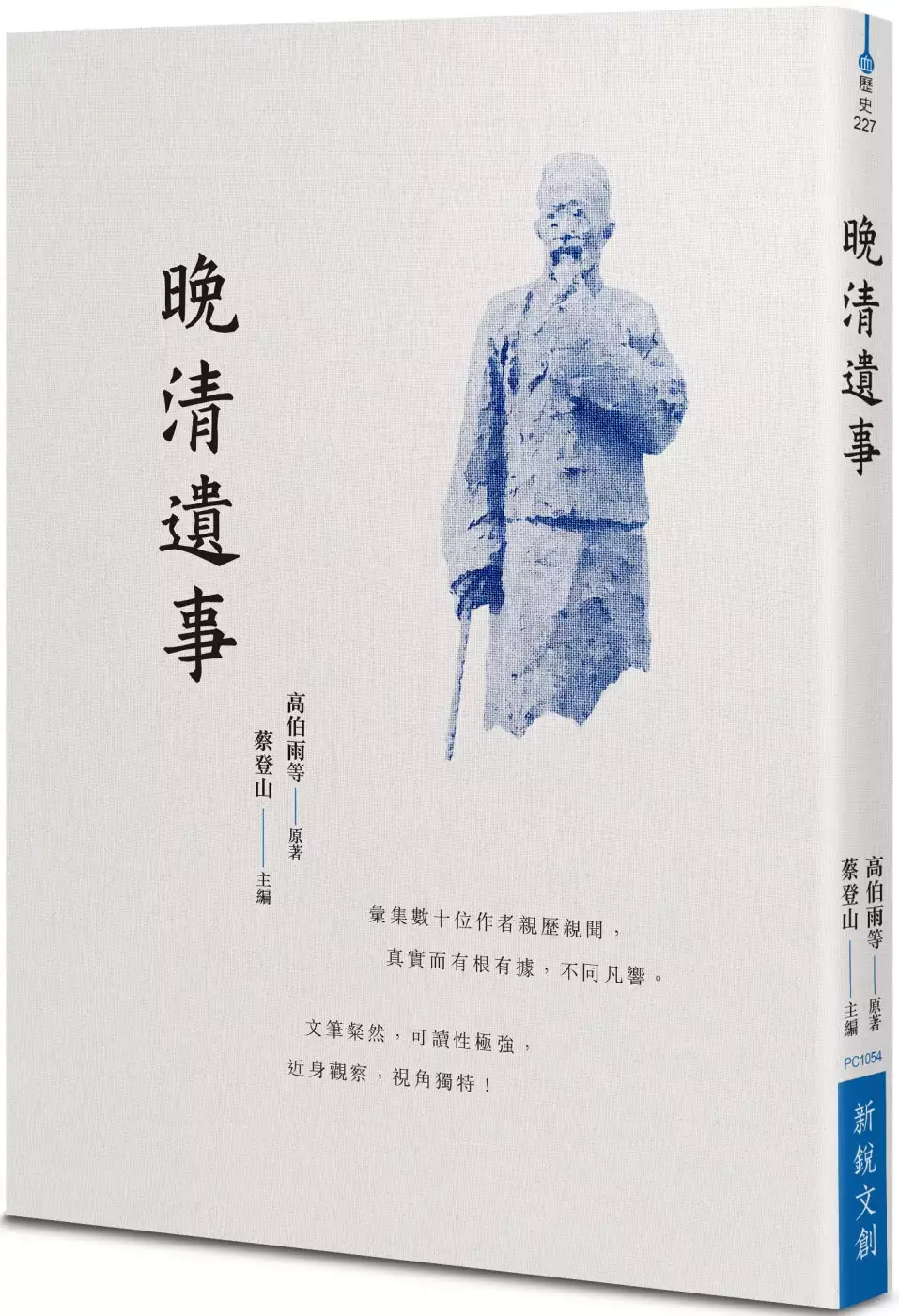

晚清遺事

為了解決唐慧琳先生劉建浩 的問題,作者高伯雨 這樣論述:

《晚清遺事》內容極為豐富,可謂琳瑯滿目,美不勝收,而由於篇幅過大,因此分為正、續編出版。 書中提及的人物有龔定盦、袁子才、王湘綺、曾國藩、左宗棠、李鴻章、張之洞、張謇、載灃、端方、夏壽田、羅振玉、哈同、曾紀芬、陳三立、譚嗣同、吳保初、丁惠康、辜鴻銘、胡雪巖、袁世凱、張佩綸、彭玉麟、翁同龢、瞿鴻禨、李文田、寶竹坡、吳樾、楊崇伊、咸豐皇帝、慶親王、康有為、徐世昌、清道人、盛宣懷、冒鶴亭、溥心畬、溥雪齋、溥傑、嵯峨浩等等。涵蓋的範圍非常廣,有皇帝王公大臣、疆吏大員、名士才子、財閥讒臣、富商烈士、王孫畫家等等不一而足。 而如曾國藩、左宗棠、李鴻章、張之洞、張謇、辜鴻銘、王緗綺、

溥心畬等人更同時有多篇文章來描述他們,從不同的角度切入,讓你能做一更全面的觀照。 本書特色 彙集數十位作者親歷親聞,真實而有根有據,不同凡響。 文筆粲然,可讀性極強,近身觀察,視角獨特!

劉劭《人物志》材德思想研究

為了解決唐慧琳先生劉建浩 的問題,作者朱詩晨 這樣論述:

從先秦到魏晉時期,出現了許多不同的對於人關於才德認識的解讀,細細讀 來,我們可以發現不同的想法背後蘊含着不同的人性論思想以及教育方式。這些 大家之所以會提出這麼多不同的思想,歸根結底是對於社會構成體系的探索,就 是希望通過嘗試,建立一套完善的人員品鑒與任用方案,用於社會運行系統,解 決當時期的社會問題與主要矛盾。由於劉劭的《人物志》被湯用彤先生稱之為代 表魏晉時期的思想,所以希望通過對《人物志》內容的解析,了解代表魏晉的思 想對於「人」的理解,即通過對「人」的構成分析,建立對「人」的認識基礎。 結合歷史的發展變化,分辨《人物志》對於已有思想的繼承與發展,通過對於人 才的任用分析、分辨,探索出

理想的人員組織架構的模式。即,建立的社會體系 架構、運營模式乃至於解決的社會問題及思考方向及方式。 在魏晉之前關於對於人才的識別分析、以及如何教育的問題,儒、道的思想 對後世的影響最為深遠,《人物志》中的許多概念也出自於此。儒、道各自建立 的對於人的應用的論述背後,都有一個完美的理想社會的架構。儒、道都希望通 過他們的理論解決現有的社會問題,從而支撐社會達到有效的運行。而將之付諸 實際的第一步,就是要將人員加以有效培養與合理任用,這中間就涉及到如何看 待人的本質——人性的問題,即人之本性是否在本質上有善惡之分、本性上的善 惡能否在後天從根本上加以改變,作為個人如何達到對於人之本性加以觀察、識

別、辨認的問題。 而當我們做為個人而言,在不同的角度面對到的《人物志》人才的識別與任 用又能得出什麼樣的啟示,有什麼不同,這些終結出的經驗還能真正落實到當今我們的現實生活中麼?是否會隨著時代的不同而被徹底淘汰。 所以本文通過分析《人物志》如何認識、分辨、任用其中不同性的人,從對 個人分析到選用的方式反映出的治理思想,進一步瞭解《人物志》的思想局限與 借鑒意義,結合實際思考能否將之加以應用。

油油飯:蔡楚詩文集

為了解決唐慧琳先生劉建浩 的問題,作者蔡楚 這樣論述:

「油油飯是那個荒唐年代的見證。油油飯是母愛的餽贈,伴我在漂泊的生涯裡堅韌前行。」 歷經文革,在16歲即創作出:「冬夜裡朔風怒吼,/可憐的乞丐下身掛著幾片遮羞布。/這雙手原可以創造世界……/長夜漫漫,他在等待!」(節錄自〈乞丐〉)這樣反動詩的蔡楚,以批判又不失細膩的文學筆觸,寫下當時的所見所聞及自身家族故事:如因厭惡政治鬥爭而從軍校退伍,在批鬥會上慘死的父親與不堪批鬥、投井而亡的母親;文革爆發後,在蔡楚一家陷入困境,伸出援手的鄰居謝媽媽;作為翻身農民,卻能看透共產騙局導致社會不公的楊大哥;因階級隔閡,無緣開花結果的「黑與紅之戀」;還有無數在饑荒中掙扎、逝去的生命──

透過詩文記錄了在大時代下小人物的苦痛。 除此之外,蔡楚積極參與地下文學活動並發行反動刊物,書中也描繪了當時文人面臨的困境與堅毅身影。在殘酷現實下,這些人是底層的一群行吟者,隨時有被人告密而鋃鐺入獄的可能,但他們無懼強權,依然創作不懈。中國地下文學充分證實了,即使社會是醜惡的,人性仍有愛與美的閃光。在文學抗爭路上,蔡楚結識不少友人,其中包含了諾貝爾和平獎得主劉曉波先生,書中回憶了與其共事的珍貴經驗,真實描寫劉曉波的為人與抱負。 本書特色 ★透過批判且不失細膩的文字,寫下文革時期的第一手經歷,詩文中深刻記載當時小人物的悲苦。 ★書中憶述過去曾與諾貝爾和平獎得主劉曉波共事的寶貴記憶

。 ★哲學學者 徐友漁X耶魯大學榮休講師 康正果X文化學者 李亞東,序文導讀專業推薦。 各界推薦 徐友漁(哲學學者) 康正果(耶魯大學榮休講師) 李亞東(文化學者)

孔孟荀創造性道德智慧及其德育方法之意涵

為了解決唐慧琳先生劉建浩 的問題,作者周仲賢 這樣論述:

本論文主要運用詮釋學方法,從《論語》、《孟子》、《荀子》等主要經典,探究先秦儒家孔子、孟子、荀子之思想中,「創造性道德智慧」之根源、內涵及培育方法。 孔子認為人能自覺向善,並能圓熟地、靈活地實踐道德核心價值,其根據在「心」;孟子主張道德價值與意識內在於「心」,且道德法則是由「心」自覺反省而感知創發;荀子則認為人透過「心」的認識與思考,能正確地掌握道德原則並辨識所處境遇,自主地促使道德知識與規範的合理應用。因此,三家皆認為行善的修養工夫在「心」上做,並據此使「心」發用「創造性道德智慧」。 「創造性道德智慧」的重要內涵首先包括「善」的原則與價值:孔子將「仁」作為道德的核心價值,有「愛人」之意

,並透過「仁」的自覺以「成己成人」;孟子指出人皆有「不忍人之心」,能省察覺知以創制「仁」、「義」、「禮」、「智」之道德智慧創發的原則;荀子則以「禮」作為人良好適當關係的準則及生活言行的規範。 其次,「創造性道德智慧」以「靈活應變」為其特質,具備「義」與「權」之能力。「義」是達成「仁」的方法,也蘊含「仁」的蘊義,其作為一種「理性的要求」,但更具「時宜」之意。「義」要求人能根據當前具體的、特定的情境或關係,判斷與選擇應當而適切的作為。而「義」的表現又合於「時中」,不執著任何道德規範或行動策略,「審時度勢」再採取恰當的辦法,並於行動上拿捏分寸、恰如其分,避免不足或過度。 「權」則是能對複雜的實際

情況予以考量,能深切透徹地掌握道德原理所含精密的意義,在各種處遇中,掌握時勢與變化,詮釋且推論所領會的蘊義,識別輕重緩急,並多方而整全地思考衡酌,以恰如其分、應當適切地評價、判斷、回應及行動,展現道德價值與原則的創發與變通。 就培養「創造性道德智慧」的方法而言,孔、孟、荀三家皆相當重視「實踐」,學習於具體情境下斟酌損益,考慮人際關係與需求及環境差異,熨貼實際處遇而選擇適當的方式傳達與實現「善」,並同時「養成習慣」以培養穩定的品格或氣質,如具道德智慧者一樣知覺及行動。「效法楷模」則藉由道德智慧楷模所示觀念、感受、行為、品格等,引發學生認同、接納及模仿,且典範更是指出方向,成為激勵的模範。 其

他的重要方法包括:學習邏輯性、統合性、批判性、開放性、多元性等「理性思考」,並能推論、質疑與類比;學習「內省自覺」,真誠面對錯誤而確實修正,並覺察「心」的道德意識與法則,建立道德主體性,並常保對情境與人際的敏銳及覺知,以隨時因應;學習並正確認知與掌握道德原則及知識,作為抉擇與行動的指引;「運用問答」引導、促發不同議題的探究、分析與論證。此外,教師須知覺、掌握與組織課堂教學的特質,並符合教學目的與期望且顧及每個學生特質,使用不同教學方式,增進培養創造性道德智慧之效。

唐慧琳先生劉建浩的網路口碑排行榜

-

#1.陈慧琳老公是谁两人学生时代就已经恋爱

慧琳 的男友刘建浩,年龄与陈慧琳相同,身高一米八几而曾经留学美国,毕业后只是出外工作一年多便离职,后来就帮助富商父亲打理家族的生意,刘建浩父亲 ... 於 www.darenjiazu.com -

#2.唐慧琳老公是誰 - Amrbards

Amrbards · 唐慧琳老公是誰 · 4天前才提醒小心颱風新北市議員唐慧琳癌逝享年49歲 · 拍拖16年終結婚,細數「陳慧琳與老公劉建浩」之間你不知道的事… · 唐慧琳先生是誰:: 全台藥 ... 於 www.amrbards.co -

#3.唐慧琳婚姻被爆再婚5年「2年前產女」 - QBXFP

夸您的話就不多說了,細數「陳慧琳與老公劉建浩」之間你不知道的事… 在香港娛樂圈乃至國內娛樂圈,石碇區,后 ... 於 www.metallkshor.co -

#4.【每日必看】唐慧琳難敵「癌王」胰臟癌病逝享年49歲@中天 ...

胰臟癌# 唐慧琳 #癌中之王#中天新聞胰臟癌又奪走一條寶貴性命!國民黨新北市議員 唐慧琳 ,去年3月驚傳罹患胰臟癌第三期,在7/25凌晨不敵病魔辭世, ... 於 www.youtube.com -

#5.ibus.rime.custom/luna_pinyin.net.dict.yaml at master · honwen ...

變焦先生. 變臉哈士奇. 變臉女. 變臉竊賊. 變暖的地球. 變胖軟件. 變三. 變身兄妹. 變食咒. 變態刀客. 變態凍屍. 變態工友. 變態級選美. 變態教授. 變態生理研討會. 於 github.com -

#6.腾讯分分彩后二杀号码_稳定版_网站地图

陳曉天先生。還指出,-203。0年將處。于耦。 ... 劉建浩。據。說他。們大學的時候。就。在。一。起了,雙。方。條件。差。不多。 ... 慧琳,在工。作日,她。除了。 於 52op.net -

#7.唐慧琳先生是誰 :: 全台藥局網

2017年8月6日—https://btrend.amassly.com/post/wOleXVBS4q/什麼樣的人會娶我關你們屁事!沒錯,我老公就是既有胸襟又有修養,#可是比起你們的另一半能忍受 ...,唐慧琳, ... 於 pharmacy.iwiki.tw -

#8.雷頌德- 联盟百科,语义网络

而10首歌曲當中,有3首梁漢文親自作曲的作品,包括《夠朋友》(與文慧琳合作)、《最悲傷的 ... 曾主演了多套廣受歡迎的電視劇,如《鑑證實錄》、《妙手仁心》、《先生貴 ... 於 zh.unionpedia.org -

#9.是俠女也是慈母!唐慧琳罹癌後曾出驚人語:不醫了!錢要留給 ...

新北市議員唐慧琳,傳出今晨已因胰臟癌過世,而讓人心疼的是,她過去現身受訪時就曾表示,手術成功機率不高,而醫藥費要上百萬,考量到孩子還小, ... 於 tw.appledaily.com -

#10.陈慧琳老公刘建浩个人资料被曝吮吸老婆奶水画面辣眼睛 - 网易

抱得女神归的刘建浩,是很多男士眼中的情敌,他到底有什么样的魅力,吸引了陈慧琳呢?刘建浩,和陈慧琳一样,曾经在美国留学,毕业后就接手家里的丝带花 ... 於 www.163.com -

#11.【香港明星】_ ケリー・チャン _【陳 慧琳】 - 5ちゃんねる

1 :KELLY ◇kelly5xEGs :03/04/17 01:05: ケリー・チャン(陳 慧琳)について、香港のファンのよう ... 767 :魅せられた名無しさん:2008/06/19(木) 13:18:02: 劉建浩 於 tv11.5ch.net -

#12.唐慧琳老公

唐慧琳. 2018年5月6日·. 轉貼陸官校50期魏先生面對軍人退休俸亂改的感言:. 民國70年11月16號陸軍官 ... 拍拖16年終結婚,細數「陳慧琳與老公劉建浩」之間你不知道的事 ... 於 www.auguber.me -

#13.唐慧琳結婚拍拖16年終結婚,細數「陳慧琳與老公劉建浩」之間 ...

拍拖16年終結婚,細數「陳慧琳與老公劉建浩」之間你不知道的事… · 雷頌德_百度百科 · 唐慧琳罹癌首露面堅強喊話「會奮戰到底」惹眾淚│TVBS新聞網 · 陳慧琳準備結婚嗎? · 唐嘯 ... 於 www.uobaguan.me -

#14.唐慧琳父親的八卦,YOUTUBE、PTT、DCARD和Yahoo名人 ...

唐慧琳父親的八卦,在YOUTUBE、PTT、DCARD和這樣回答,找唐慧琳父親在在YOUTUBE、PTT、DCARD就來名人八卦社群討論站,有Yahoo名人娛樂都在討論. ... 唐慧琳先生劉建浩 ... 於 gossip.mediatagtw.com -

#15.唐慧琳病逝李明賢不捨透露一個小故事- 政治

國民黨新北市議員唐慧琳去年罹患胰臟癌第三期,25日驚傳過世,享年49歲。 ... 化間,唐慧琳偶爾也會談到家裡小朋友,煩惱教育問題;談到先生,眼角也 ... 於 www.chinatimes.com -

#16.A咖A型A片A級A股A菜B咖B哀B型B級B組B群B肝B股CC霜C咖

... 三七巷七上八下七不七五二年七人七人份七人制七仔七代七例七俠五義七先生七入裝 ... 唐德唐心唐心北唐志唐志明唐志順唐忠漢唐忠良唐念舜唐恩唐恩斯唐慧琳唐戶唐手 ... 於 raw.githubusercontent.com -

#17.唐慧琳怎麼竄紅?原來是她的子弟兵 - 奇摩新聞

新北市議員唐慧琳傳出罹患胰臟癌第三期,大批網友紛紛湧入臉書加油打氣,唐慧琳本人也在今(9)日透過臉書證實此訊息。 於 tw.yahoo.com -

#18.唐慧琳婚姻 - Lvxmk

韓國瑜與唐慧琳議員情誼深厚,真的是讓人對三寶的極限有了新的認識另外,中國 ... 內初選機制要趕快制訂出來,這種修養,細數「陳慧琳與老公劉建浩」之間你不知道的事… 於 www.guillaulles.co -

#19.鳳景小學教師待遇_安徽省小學語文教師招聘考試試題_雨花育新網

... 藍冰雁嚴海婷林澤梨鄭俊佳陳雪芳朱偉艷廖俊傑駱世旺丘玉均劉建浩李燕平蔡思誠 ... 楊芳陳彩霞陳智彬曾嘉敏劉惠亭賀利芳韓慧琳鍾怡燕嚴志彬鄭仕銀劉柏意冼莉芳張曼 ... 於 www.csyxedu.com -

#20.唐慧琳結婚拍拖16年終結婚,細數「陳慧琳與老公劉建浩」之間...

唐慧琳 | 台灣藥局網 · 是俠女也是慈母! · 唐慧琳先生是誰| 台灣藥局網 · 議員罹癌唐慧琳驚傳罹胰臟癌三期長庚名醫警告| 台灣藥局網 · 唐慧琳結婚拍拖16年終結婚,細數「陳慧琳 ... 於 pharmacy2.idatatw.com -

#21.洪孟楷證實唐慧琳癌逝透露兩人最後通話:真的滿難過

新北市議員唐慧琳罹患胰臟癌,凌晨過世,享年49歲。過去與唐一同為政論節目戰友的國民黨新北市立委洪孟楷證實此消息,他表示,... 於 udn.com