國際建築獎的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦寫的 漂浮庇所:柯比意改建的混凝土船 和(越南)武重義的 無限接近自然:武重義的建築設計美學都 可以從中找到所需的評價。

另外網站【亞洲設計獎】國際建築大師Richard Rogers-高科技建築的巨擘也說明:「2016第六屆亞洲設計獎」完美落幕,今年特別邀請國際知名建築大師Richard Rogers,和其夥伴Ivan Harbour來台演講,帶領我們透過建築作品的背後,了解 ...

這兩本書分別來自田園城市 和湖南美術所出版 。

國立臺北科技大學 建築系建築與都市設計碩士班 林靜娟所指導 羅家懿的 環境美學在建築上的啟發與實踐─以國小校園為例 (2021),提出國際建築獎關鍵因素是什麼,來自於環境美學、綜合體、身體感知、美感、Being。

而第二篇論文國立成功大學 高階管理碩士在職專班(EMBA) 李昇暾所指導 李金雲的 老有所終:銀髮健康宅建築空間設計之研究 (2019),提出因為有 銀髮健康宅、建築規劃、空間設計、感性工程、品質機能展開的重點而找出了 國際建築獎的解答。

最後網站國際建築大獎肯定! 2020年台灣唯一住宅類獲「全球卓越建設 ...則補充:歡慶// 台灣2020國際唯一肯定住宅類建築→鉅虹閱上景. 全球卓越建設獎(FIABCI World Prix d'Excellence Awards),是最具專業界權威的國際指標大獎,有不動產界奧斯卡奬 ...

漂浮庇所:柯比意改建的混凝土船

為了解決國際建築獎 的問題,作者 這樣論述:

水上庇護所的奇蹟.建築大師柯比意的漂浮建築 2020年浮出水面、重返塞納河,百年經典的修復之路 法國建築大師柯比意(Le Corbusier)在1920年代末期的事業起步階段,受託將停泊於塞納河的運煤船改建為庇護所,收容戰爭難民和經濟難民──在冬天爲街友提供熱水清潔,免於躲在橋下挨餓受凍,夏天則成為兒童夏令營的住宿點。這艘混凝土製的「漂浮庇所」(Asile Flottant),從此成為柯比意眾多作品中最為獨特的存在。 「船」的意象是柯比意貫徹多年的主題之一,最終成為其住宅作品的隱喻。他在漂浮庇所設計了支柱、屋頂和水平連續帶窗,實現了現代建築理想的內部空間,這些圓形支柱與經典住宅

作品「薩伏伊別墅」產生了連結──漂浮庇所可說是一艘成為建築的船。 時至今日,漂浮庇所仍在塞納河上。十年前,本書編者遠藤秀平建築師在假設工程的國際競圖案中勝出,計畫以波形鋼版包覆這艘船,可惜最終並未實現,但也因此開啟日本與法國的建築合作。2018年,塞納河水位異常升高,使船體部分沉沒;在水位下降後,船體於2020年浮出水面,目前正計畫修復至柯比意當初設計的原始模樣。本書收錄了珍貴的設計圖面原稿,以及當年在沙龍促成合作的生動故事,透過多位日本建築師的觀點,我們得以從不同面向理解柯比意的設計初衷,以及在那個獨特年代的蛻變歷程。

國際建築獎進入發燒排行的影片

更多新聞與互動請上:

公視新聞網 ( http://news.pts.org.tw )

PNN公視新聞議題中心 ( http://pnn.pts.org.tw/ )

PNN 粉絲專頁 ( http://www.facebook.com/pnn... )

PNN Youtube頻道 ( http://www.youtube.com/user... )

PNN livehouse.in頻道 ( http://livehouse.in/channel/PNNPTS )

環境美學在建築上的啟發與實踐─以國小校園為例

為了解決國際建築獎 的問題,作者羅家懿 這樣論述:

1960年代是一個時代性的轉折,人們開始關注環境議題,並有各類型的創作嘗試傳遞這項態度。環境美學則是其後興起的美學思潮,重新思考環境的定義並檢視其美學內涵涉及的層面。本研究以環境美學為主要探究的核心,認識何謂環境美學,與如何將其實踐到建築領域上;並透過國民小學校舍的案例來審視環境美學的實踐,以及透過教育場域所建構的美感母語。 為了能更清晰、透徹地領悟到環境美學的內涵,本研究首先回顧美學思想的發展;再以波蒂厄斯(J. Douglas Porteous)提出以人為本的環境美學關係概念的結構為基礎,考察環境美學所要翻轉的態度與突破的各項界定;輔以阿諾德‧伯林特(Arnold Berleant

)和艾倫‧卡爾松(Allen Carlson)對環境美學的觀點。藉由探究波蒂厄斯的環境美學關係概念結構的各構面和物質面到非物質面的不同層級與範疇,以獲得較完整、全面的認知。同時,從美學發展歷程中可見,美學思想最終唯有透過創作方能被感知與辯證,並以此借鏡到台灣建築的實踐。 近年台灣國民小學校舍的規劃可見嘗試打破界線、跳脫傳統表現形式的趨勢;本研究認為面對教育理念、教學型態和空間觀念的轉變的挑戰,開啟了異領域間相互交流和對談的機會,進而激發學童學習Being in Place的環境美學作為校園場域追求的目標。讓學生在審美體驗的過程中找到自己存在的價值,獲得內心的滿足。 結合「美學」與「環境」拓

展的環境美學,不僅是重新省思環境的問題,更期待各方領域的專業者,透過對基地的探索取得對空間本質、經驗、表述與脈絡的共識。它是一個整體而全面性的發展,一個融合性的身體體驗過程,涉入景觀情境而引發的心靈活動,滲透到具有吸引力的磁場之中的建築,讓人們在建築空間中自然地進行完整的身體體驗,並希望通過校園環境美學的實踐,培養具有環境意識和自我探索的審美洞察力。

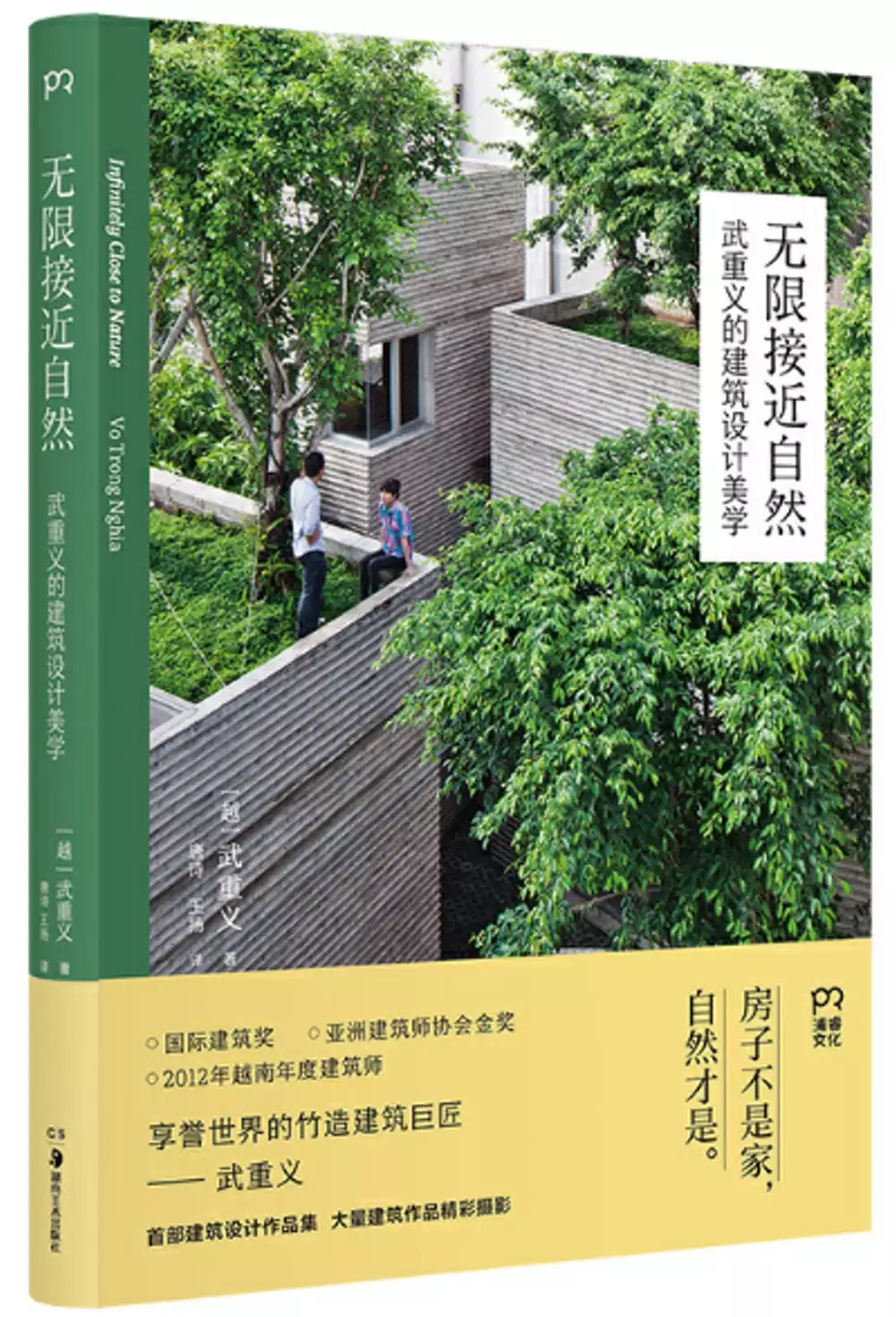

無限接近自然:武重義的建築設計美學

為了解決國際建築獎 的問題,作者(越南)武重義 這樣論述:

《無限接近自然》是自然建築巨匠,世界上最會使用竹子的建築師,國際建築獎、亞洲建築師協會金獎、FuturArc綠色領袖大獎等超過15項國際大獎得主武重義的全球首本建築設計作品集。從文字、訪談與案例三個維度,完整呈現其在竹造建築、綠色建築、低成本住宅(low-cost house)三個領域的經典實踐。武重義認為建築應該成為人與自然溝通的媒介而非障礙,用大量「侵入」建築空間的植物、向自然敞開的開放空間、可持續和當地材料,構建「無限接近自然」的綠色建築。通過改造材料結構與工藝,他將竹子變成「21世紀的鋼材」,呈現令人驚嘆的竹造建築。除了商業項目,他對改善低收入者的居住環境有持續的關注,不斷研發成本低廉

、容易安裝、在設計上獲得讚譽的低成本住宅。 《紐約時報》說他把日式簡約風格帶到東南亞,CNN說他改變了亞洲的天際線。透過超60張高清彩圖,完整呈現武重義建築的內外結構、局部細節、設計靈感與美學原點。 武重義建築事務所(VTN)創始人,竹造建築巨匠,國際建築獎(International Architecture Awards)、亞洲建築師建築師協會金獎(ARCASIA award)、FuturArc綠色領袖大獎(FuturArc Green leadership Award)等超過15項國際大獎得主,入圍《世界建築新聞》「21世紀21位建築先行者」。曾求學於名古屋大

學和東京大學,師從日本著名建築師內藤廣。認為建築應該成為人與自然溝通的媒介而非障礙,而竹子是「21世紀的鋼材」。通過一系列獲獎項目,將越南的當地材料與傳統工藝,與現代方法與當代美學融會貫通,推動了可持續建築設計的發展。除此之外,持續關注改善低收入群體居住環境的低成本住宅。除了經營建築業務,他曾於2011年任教於名古屋工業大學,參與到一線人才的培養中。武重義被認為是普利茲克建築獎的熱門人選。 開篇 我是武重義 章 建築與心 第二章 竹造建築 第三章 綠色建築 第四章 低成本住宅

老有所終:銀髮健康宅建築空間設計之研究

為了解決國際建築獎 的問題,作者李金雲 這樣論述:

台灣於1993年邁入「高齡化社會」;2018年65歲以上人口佔總人口比例為14.56%,跨越14%之門檻正式成為「高齡社會」。專家評估約有三千億元的銀髮住宅商機,因應這樣的社會與市場許多企業紛紛投資建設養生村,而2020年3月台南巿啟動首批自建社會住宅設計。本研究基於對住屋需求者的關懷,希望推出滿足高齡社會需求、兼顧時代發展之現代化智能設備、而又能令高齡者感到熟悉的保留台灣農村社會寧靜純樸親水親綠之住宅建設。本研究以養生文化村為出發,採複合式養生住宅營運計畫的概念,內政部公布2019年平均壽命在80.7歲,50歲開始生存餘命有30年,以「會計」的角度評估,比如每個月付出高額的房租,不如貸款買

房,最終能留下屬於自己的資產。如果是租屋或養生村的話,每個月都要交房租,自己最終也不會留下任何資產。而相比之下,為自己買房付房貸,最終錢就會變成房子,作為資產留在自己手中。本研究以線上自填式問卷調查探討台灣中高齡對於銀髮族健康養生宅的感性需求,並以品質機能展開的研究方式將消費者對於銀髮族健康養生宅的感性需求轉譯成建築規劃元素,並對國內目前的幾個獲得國際建築獎項、國際建築期刊肯定的建築規劃進行探討藉以為建築規劃之標竿,以提供案例建商在規劃推出銀髮族健康養生宅之重要參考。

國際建築獎的網路口碑排行榜

-

#1.2021台灣建築獎公布!首獎嘉美館、屏東總圖打開都市新介面

今年12月11日將於南港展覽館「2021台灣建築獎論壇」,邀評審團與得獎建築團隊出席分享評選原因 ... 以回應地景的詩意語言,為彰化打造國際建築新地標. 於 www.mottimes.com -

#2.大陸「麗格」 榮獲2021國際建築獎- 翻爆- 翻報

由芝加哥雅典娜建築與設計博物館與歐洲建築藝術設計與城市研究中心共同設立的國際建築獎(The International Architecture Awards)*日前揭曉得獎 ... 於 turnnewsapp.com -

#3.【亞洲設計獎】國際建築大師Richard Rogers-高科技建築的巨擘

「2016第六屆亞洲設計獎」完美落幕,今年特別邀請國際知名建築大師Richard Rogers,和其夥伴Ivan Harbour來台演講,帶領我們透過建築作品的背後,了解 ... 於 hhh.com.tw -

#4.國際建築大獎肯定! 2020年台灣唯一住宅類獲「全球卓越建設 ...

歡慶// 台灣2020國際唯一肯定住宅類建築→鉅虹閱上景. 全球卓越建設獎(FIABCI World Prix d'Excellence Awards),是最具專業界權威的國際指標大獎,有不動產界奧斯卡奬 ... 於 www.jiuh-horng.com -

#5.「陶朱隱園」入圍世界建築大獎|蘋果新聞網

此次「陶朱隱園」不僅拿下2014國際建築大獎,更入圍2014世界建築 ... 選為全球50位綠色星球永續綠建築獎、法國頂尖新銳建築師Vincent Callebaut操刀。 於 www.appledaily.com.tw -

#6.2022 建築界諾貝爾獎公布!建造許多優秀學校的他 - 經理人

2022 年普立茲克建築獎(Pritzker Architecture Prize)首次頒發給了一位非洲黑人建築師,也就是來自布吉納法索的迪埃貝多・弗朗西斯・凱雷(Diébédo ... 於 www.managertoday.com.tw -

#7.台中七期頂級住宅大陸建設「麗格」榮獲2021國際建築獎

【理財周刊記者顏瓊真報導】由大陸建設南下台中七期推出的「麗格」,不僅躍登台中實價登錄最貴豪宅,近日再傳捷報,榮獲2021國際建築獎。 於 www.moneyweekly.com.tw -

#8.遠東建築獎- Home

遠東集團為鼓勵優秀建築設計人才,宣導整體環境再造,並引導國際建築界重視臺灣建築發展趨勢,於1999年設立《遠東建築獎》。 迄今已連續舉辦九屆,除獲得設計學界、 ... 於 zh-tw.facebook.com -

#9.「炫耀的時代已經過去了」繼2021國家卓越建設獎後,嘉義 ...

近年來在台灣,眾所皆知地許多藝術文化相關的建築、館舍,皆喜於邀請國際建築大師主導建設。而在這樣的風潮之下,2021年台灣建築獎評審同時也是知名 ... 於 theartpressasia.com -

#10.国际建筑奖- 快懂百科

国际建筑奖 是由比利时全国住宅学会于1957年创设。旨在奖励在住宅设计领域取得卓越贡献者。获奖候选人必须是职业建筑师,而且必须是欧洲共同体成员国国民,获奖建筑也 ... 於 www.baike.com -

#11.衛武營國家藝術文化中心再獲2020國際建築獎 - 芋傳媒TaroNews

衛武營國家藝術文化中心去年榮登時代雜誌2019 全球百大景點,今年再獲「 2020 國際建築獎」,與美國紐約自由女神博物館等14 個文化藝術設施,一同 ... 於 living.taronews.tw -

#12.建筑界国际奖项有谁知?-建筑奖项| 普利兹克建筑奖-专筑网

普利兹克建筑奖(The Pritzker Architecture Prize ) 金块奖(The Gold Nugget Awards) 美国建筑师学会奖(AIA Gold Medal) 国际建筑 ... 於 www.iarch.cn -

#13.世界六大最著名建築獎項,你知道嗎?

藝術大賞」和丹麥「嘉士伯」獎、重視單個作品的美國建築師協會(AIA)「國家榮譽獎」等權威大獎,成為建築界公認的至高無上的獎項。 獎賞Pritzker建築獎在 ... 於 kknews.cc -

#14.新聞中心- 台達永續之環榮獲國際建築獎「A+ Awards」 專業 ...

台達永續之環榮獲國際建築獎「A+ Awards」 專業評審獎及公眾票選獎雙料殊榮. 台達於2013年台灣燈會期間策畫、潘冀聯合建築師事務所設計的全球最大低碳 ... 於 www.deltaww.com -

#15.普利茲克建築獎

After then. 普立茲克建築獎(英語: Pritzker Architecture Prize )是一年一度由凱悅基金會頒發,以表彰「在世建築師,其建築作品展現了其天賦、 ... 於 salon-vele.si -

#16.國際建築獎 - 中文百科知識

世界六大最著名建築獎項之一。簡介獎項名稱: 國際建築獎其他名稱: International Prize for Architecture 創辦時間: 1957年主辦單位: 比利時全國住宅學會獎項介紹由 ... 於 www.easyatm.com.tw -

#17.中國威海國際建築設計大獎賽金銀銅獎作品集 - 博客來

書名:中國威海國際建築設計大獎賽金銀銅獎作品集,語言:簡體中文,ISBN:9787507424737,頁數:256,出版社:中國城市出版社,作者:中國建築學會, ... 於 www.books.com.tw -

#18.2021 AIA國際設計獎!張淑征為首位獲獎的華人女建築師 - La Vie

2021年AIA國際設計獎(AIA International Region Design Awards 2021)邁入第八屆,並且首度出現來自台灣的建築事務所獲獎,包含「澎湖厝」「蹤跡地景」, ... 於 www.wowlavie.com -

#19.世界建筑界有哪些重要奖项?较为有影响力和权威性的有哪些?

普利兹克建筑奖(Pritzker Architecture Prize)獎項1979年由傑·普立茲克與其妻子辛蒂 ... 世界建筑新闻网大奖WAN Awards是世界上最大的国际建筑奖项之一,至今已成功 ... 於 www.zhihu.com -

#20.大陸建設「丽格」榮獲2021國際建築獎| 市場快訊 - MyGoNews

【MyGoNews蕭又安/綜合報導】由芝加哥雅典娜建築與設計博物館與歐洲建築藝術設計與城市研究中心共同設立的國際建築獎(The International Architecture ... 於 www.mygonews.com -

#21.台灣唯一「大陸丽格」獲2021年國際建築獎 - 樂屋網

【住展房屋網/綜合報導】由芝加哥雅典娜建築、設計博物館與歐洲建築藝術設計與城市研究中心共同設立的「國際建築獎」,日前揭曉今(2021)年度的得獎 ... 於 extra.rakuya.com.tw -

#22.國際建築獎台灣6作品獲獎 - 人間福報

【本報台北訊】二○二○國際建築獎(International Architecture Awards )上周公布得獎名單,共計有四十一國一百二十件建築作品與城市規畫項目獲獎, ... 於 www.merit-times.com -

#23.新銳建築獎發表會| 同期活動| 2022 台中設計週台灣國際建築 ...

2022年09月15日(四) 至2022年09月18日(日) | 台中國際展覽館| TAIDM 台灣國際建築室內設計建材展| 台中設計週| 建材展| 新銳建築獎發表會. 於 www.taidm.tw -

#24.2022第八屆traa台灣住宅建築獎入圍現勘名單出爐 - 實構築

打造一個台灣的國際建築平台. ... 「traa台灣住宅建築獎」創設於2006年,由台灣建築報導雜誌社(TA)與上圓聯合建築師事務所共同設立。成立以來鼓勵兩種方向的住宅建築 ... 於 archi-tec.com.tw -

#25.美国IAA国际建筑奖 - 设计奖项申报

国际建筑奖 (The International Architecture Awards)由芝加哥雅典娜建筑设计博物馆联手欧洲建筑艺术设计与城市研究中心和Metropolitan Arts Press公司于2004年设立, ... 於 www.prizes.design -

#26.〈房產〉台中七期最美頂級住宅大陸建設「丽格」榮獲2021 ...

由芝加哥雅典娜建築與設計博物館與歐洲建築藝術設計與城市研究中心共同設立的國際建築獎(The International Architecture Awards),日前揭曉得獎 ... 於 news.cnyes.com -

#27.國際建築大師講座_曹敏碩Minsuk Cho

2003年回到南韓,成立自家工作室Mass Studies,其代表作《Missing Matrix :Boutique Monaco》奪得國際高層建築獎2008亞軍,2010年上海世博韓國館, 2014年成為第十四屆 ... 於 web.arch.mcu.edu.tw -

#28.台開養生宅入圍2項國際大獎 - Taiwan News

Architizer創立於紐約,「A+建築獎」每年有超過100個國家的1500多件作品評選,獎項分為60類,邀請200多名建築師擔任評審,再從每類別評選5個全球入圍作品 ... 於 www.taiwannews.com.tw -

#29.歷屆得獎| 建築師雜誌

2021 臺灣建築獎. 嘉義市立美術館/ 設計:黃明威建築師事務所+王銘顯 ... 2014臺灣建築獎. 桃園國際機場第一航廈改善工程/ 許宗熙建築師事務所+團紀彦建築設計事務所 ... 於 www.twarchitect.org.tw -

#30.2022建築界諾貝爾獎揭曉首位非裔建築師摘桂冠 - 自由藝文

〔記者凃盈如/台北報導〕有「建築界諾貝爾獎」之稱的建築界最高榮譽「普利茲克獎」於15日揭曉,今年由非裔建築師Diébédo Francis Kéré(迪埃貝多. 於 art.ltn.com.tw -

#31.国际建筑奖_百度百科

国际建筑奖 是由比利时全国住宅学会于1957年创设。旨在奖励在住宅设计领域取得卓越贡献者。获奖候选人必须是职业建筑师,而且必须是欧洲共同体成员国国民,获奖建筑也 ... 於 baike.baidu.com.https.jxutcmtsg.proxy.jxutcm.edu.cn -

#32.造訪國際建築大師創意旅宿:看見以「人」為核心的空間設計

本書內容涵納四十一組大師及其作品,多位普立茲克建築獎得主之設計名列其中,包含華裔美籍建築師貝聿銘、美國建築師法蘭克.蓋瑞、日本建築師安藤忠雄、 ... 於 m.momoshop.com.tw -

#33.世界六大著名建筑奖世界建筑六大奖盘点全球知名的建筑大奖有 ...

世界建筑六大奖指的是亚洲建筑师协会建筑奖、普利兹克奖、金块奖、阿卡汉奖、国际建筑奖、开放建筑大奖。其中,普利兹克奖被誉为“建筑学界的诺贝尔奖”,王澍为第一位获此 ... 於 m.maigoo.com -

#34.太研規劃設計顧問有限公司

2019 倫敦設計獎-金獎. 老房子文化運動計畫-陽明山美軍俱樂部歷史建築景觀設計案. 2017 第五屆景觀大賞公共空間類-首獎. 2017 臺灣建築獎入圍. 2018 倫敦設計獎國際 ... 於 www.motifla.com.tw -

#35.鐵皮工廠改造獲國際建築獎提提研創辦人:關鍵14公分,走向世界

【李昆霖專欄】結合美學與科學的保養品研究院「佐研院Jolab」入圍了國際建築設計大奬,WAF的最佳永續環保綠建築工廠最後總決賽。佐研院是如何把一個 ... 於 www.cw.com.tw -

#36.2021建築界奧斯卡A+ Awards 中國再橫掃47獎香港也有代表上榜

從馬岩鬆的雲洞圖書館到成都地鐵18號線,在這個持續變化的世界裡,中國建築一直走在前面。國際知名建築網站Architizer今年的A+ Awards獲獎名單,終. 於 www.hk01.com -

#37.IAA国际建筑奖,GOOD DESIGN奖旗下的专业建筑奖项 - 网易

国际建筑奖 所有获奖产品的在线展示,常年在线且易于访问,有助于提高公众专业度。 2.颁奖展览. 欧洲建筑艺术设计与城市研究中心、芝加哥雅典娜建筑艺术与 ... 於 www.163.com -

#38.蘭博建築再獲國際榮耀文創作品也出爐 - 好房網News

「2012國際建築獎」由12位挪威建築師和教育學者組成評審團,從全球300多件參賽作品中,以創新的設計、工程技術、建築材料運用與永續建築等標準,選出80件 ... 於 news.housefun.com.tw -

#39.擊敗荷蘭!高鐵彰化站榮獲第四屆建築奧斯卡「A+ 國際建築獎 ...

由Architizer主辦的A+國際建築獎今年邁入第四屆,被譽為建築界指標的第四屆A+國際建築獎於日前揭曉,車站類觀眾票選第一名由台灣建築師姚仁喜設計 ... 於 www.damanwoo.com -

#40.3件作品榮獲美國建築大師獎 教育部二等獎獎金20萬元

梁允睿同學說,感謝系上劉師源老師對於設計的指導、詹鎔瑄老師協助,同時感謝學校的支持,讓他參加國際設計競賽,「我的作品可以獲得評審的青睞,從各國優秀作品中脫穎而出 ... 於 id.asia.edu.tw -

#41.2021年建築大師獎---新聞動態 - L&P Architects

建築大師獎(AMP) 最負盛名的建築獎之一,旨在表彰卓越的設計。 AMP 促進全球優質建築設計, 表揚傑出、設計新穎的建築設計項目。 於 www.lp-arch.com -

#42.国际建筑奖有哪些- 雪儿豹

国际建筑奖 有哪些. by 世界建筑设计大奖作品 at 2022-05-09 07:25:00. 所有已完成和未来的项目都有资格参加。报名截止:2022年05月30日#13 法国DNA Paris Design ... 於 www.xueerbao.com -

#43.台灣唯一「大陸丽格」獲2021年國際建築獎 - LIFE 生活網

【住展房屋網/綜合報導】由芝加哥雅典娜建築、設計博物館與歐洲建築藝術設計與城市研究中心共同設立的「國際建築獎」,日前揭曉今(2021)年度的得獎 ... 於 life.tw -

#44.全球首獎– 樹也ChooArt Villa 官方網站

興奮的是,這麼多年,晨起夕作、植草扶木,真能得到國際級的建築奧斯卡? 在安道爾的途中,台灣一起得獎的建築先進們,大家都十分安靜,期待繼來的喜悅。 二金 ... 於 www.chooart.com.tw -

#45.2020第7屆台灣住宅建築獎獲獎名單揭曉10件好設計帶你進入 ...

單棟住宅首獎作品名稱:山合院設計單位:世騰國際建築設計事務所SCH Architects · 單棟住宅佳作作品名稱:小王子之家設計單位:林昇漢建築師事務所業 主: ... 於 www.idshow.com.tw -

#46.國際建築獎作品在台灣:屏東小鎮自地自建的純白住宅

在屏東市街道上,一棟純白的房子,是有心的子女想為高齡90的父親所打造的家,也是拿下3個國際獎項的美麗建築。 於 www.shoppingdesign.com.tw -

#47.2021 WAF 世界建築節 竣工建築獎、未來計畫獎名單公布!

世界建築節WAF 公佈了其2021 年第一階段的獲獎者名單。 ... 國際事務所B.I.G 憑藉丹麥的Coppenhill/Amager Bakke, 贏得了「生產、能源和回收類別」 ... 於 www.fundesign.tv -

#48.從沒有學校的非洲小村子出發,他造出享譽國際的藝術品!奪下 ...

2022年普立茲克建築獎(Pritzker Architecture Prize)首次頒發給了一位非洲黑人建築師,也就是來自布吉納法索的迪埃貝多・弗朗西斯・凱雷(Diébédo ... 於 www.bnext.com.tw -

#49.[建築快訊]烏來立體停車場國際建築獎再下一城|欣傳媒

撰文/ 蘇琨峰圖說/ 曾永信建築師事務所提供號外號外!!台灣建築在國際建築界獎項上再下一城。繼去年入圍美國知名建築網站Architizer 「A+建築獎Architizer A+ ... 於 www.pinterest.com -

#50.台開花蓮養生宅入圍A+建築獎 - 金門日報

台開集團「花蓮洄嵐源優活養生宅」繼風光入圍被譽為國際建築界「坎城金棕櫚獎」MIPIM2014年「未來建築」項目,近期再度入圍全球建築界指標網站Arichitzer與華爾街日報 ... 於 www.kmdn.gov.tw -

#51.IMO Architecture and Design 國際建築暨設計事務所

Architizer A+ 建築獎是全世界最大且最具聲望的建築獎項,每年有超過5,000個建築作品申請競逐。Architizer與Phaidon Press更選擇了下福活動中心作為年度“世界最佳建築”專刊 ... 於 imocreations.com -

#52.2020 IAA國際建築獎結果公布,發掘世界前沿設計! - 壹讀

國際建築獎 (The International Architecture Awards)由芝加哥雅典娜建築設計博物館聯手歐洲建築藝術設計與城市研究中心和Metropolitan Arts Press ... 於 read01.com -

#53.橙田建築 室研所Chain10 Architecture & Interior Design Institute

The International Architecture Awards 2020 of The Chicago Athenaeum Museum Winner for Private home (USA & EU); IAA國際建築獎2020 大獎‧住宅 ... 於 www.chain10.com -

#54.陶朱隱園獲國際著名建築網站Archdaily入選「2022年國際建築 ...

... 重大建築指標「陶朱隱園」藝術宅,近日再獲國際著名建築網站Archdaily入選「2022年國際建築設計獎(集合住宅類)」 二、為持續推昇陶朱隱園於國際 ... 於 www.bes.com.tw -

#55.國際建築獎_百度百科

國際建築獎 是由比利時全國住宅學會於1957年創設。旨在獎勵在住宅設計領域取得卓越貢獻者。獲獎候選人必須是職業建築師,而且必須是歐洲共同體成員國國民,獲獎建築也 ... 於 baike.baidu.hk -

#56.180522_web-TC.pdf - KRIS YAO | ARTECH

2012/ 芝加哥雅典娜建築與設計博物館+建築藝術設計與城市研究學院「2012 國際建築獎」. (THE INTERNATIONAL ARCHITECTURE AWARD 2012). 於 www.krisyaoartech.com -

#57.2021年国际建筑奖的获奖者#raybet官网

8月17日,芝加哥雅典娜博物馆建筑与设计博物馆公布了2021年国际#raybet官网建筑奖的获奖者名单。该奖项为2019年至2021年期间在世界任何地方完成的建筑 ... 於 www.keltecguns.com -

#58.獲獎紀錄| 陶朱隱園

德國德意志聯邦共和國設計獎( German Design Award 2018 ) ... 榮獲美國芝加哥雅典納建築設計博物館之國際建築獎IAA (THE INTERNATIONAL ARCHITECTURE AWARDS)住宅類 ... 於 www.tao-zhu.com.tw -

#59.台灣之光,他獲四屆WAF建築獎,抱憾救不了摯兒 - 遠見雜誌

台灣唯一連續四屆獲頒WAF世界建築獎殊榮。 ... 他自剖,從工專到醫學系,再到建築設計,最後成了屢屢國際獲獎的知名建築設計師,人生跨距極大,做什麼 ... 於 www.gvm.com.tw -

#60.衛武營建築美學再獲國際肯定入選2020國際建築獎

國際建築獎 今年邁入第十五屆,共有來自38國、超過125座建築設計獲選,臺灣除衛武營 ... 的讚譽,包括2017年獲得國際空間設計大獎Idea-Tops Award的數位建築獎,2018年 ... 於 www.musico.com.tw -

#61.2022 普利茲克建築得獎者: Diébédo Francis Kéré 迪頁貝杜

Pritzker Architecture Prize,著名普利茲克建築獎是每年設計行業人士最為 ... 他的建築實踐得到了國內和國際的認可,獲得的獎項包括他的第一個建築– ... 於 yusi-group.com -

#62.造訪國際建築大師創意旅宿: 看見以人為核心的空間設計| 誠品線上

本書內容涵納四十一組大師及其作品,多位普立茲克建築獎得主之設計名列其中,包含華裔美籍建築師貝聿銘、美國建築師法蘭克.蓋瑞、日本建築師安藤忠雄、西班牙建築師拉斐爾 ... 於 www.eslite.com -

#63.【鮮週報】2020第15屆國際建築獎高雄衛武營國家藝文中心 ...

歐洲建築藝術設計與都市研究中心攜手美國芝加哥Athenaeum博物館合辦2020第15屆國際建築獎,吸引38國超過125座建築設計獲選,高雄衛武營國家藝術文化 ... 於 freshweekly.tw -

#64.七期國際建築爭霸三大「台灣之光」創豪宅9字頭 - 工商時報

台中七期匯聚國際建築大師麾下豪邸,堪稱全台最具指標性的世界級爭艷殿堂 ... 「國際建築獎」(The International Architecture Awards)由芝加哥雅典娜 ... 於 ctee.com.tw -

#65.建築師建築獎項_國際_國內 - WIKICC

國際 建築師協會傑出貢獻建築金獎(UIA Gold Medal for Outstanding Architectural Achievement)簡稱國際 ... 密斯·凡·德羅歐洲當代建築獎(Mies van der Rohe Award). 於 www.wikicc.cool -

#66.遠東建築獎| 提昇社會建築意識關懷本土放眼全球

遠東集團為鼓勵優秀建築設計人才,宣導整體環境再造,並引導國際建築界重視臺灣建築發展趨勢,於1999年設立《遠東建築獎》,創立以來普獲得設計學界、業界、建築業主的 ... 於 femf.feg.com.tw -

#67.綠野國際建築師事務所|最新徵才職缺 - 104人力銀行

綠野國際建築師事務所歷史GFA於1998年由許志平先生創立,由銀行建築與室內設計 ... 榮譽因過去的努力,我們得到國家卓越獎、都市景觀獎、國家綠建築獎以及業主的感謝函 ... 於 www.104.com.tw -

#68.蘭陽博物館建築再獲國際肯定 - 宜蘭縣政府

蘭陽博物館自2010年開館以來,多次榮獲國內大獎外:包括「遠東建築獎臺灣地區傑出獎」、「台灣建築獎首獎」、「公共工程金質獎」、「國家卓越建設獎最佳施工品質類卓越獎」 ... 於 www.e-land.gov.tw -

#69.新聞中心| 新聞花絮| 遠東建築獎「蘭陽博物館」奪首獎

台灣建築界最高榮譽──第七屆「遠東建築獎」得獎名單揭曉,姚仁喜建築師與大元聯合建築師事務所「蘭陽博物館」勇奪台灣地區的傑出獎,佳作獎是黃聲遠 ... 於 www.fenc.com -

#70.2021 IRA国际住宅建筑大奖揭晓!CLV.、KLID、上海柏涛

国际 住宅建筑奖(International Residential Architecture Awards)是全球最知名的高层建筑奖项之一,旨在表彰那些通过运用新技术、材料、规划、 ... 於 sunshine-pr.com -

#71.2022 建築界諾貝爾獎首位非裔建築師Kéré:建築,是創造一個 ...

全文轉載自綠媒體,原文標題:【2022普立茲克建築獎】Diébédo Francis ... 《社區永續家2.0》,帶你看台灣各地的社造者,如何接軌國際、實踐永續目標! 於 www.seinsights.asia -

#72.【八大】亞洲設計獎揭曉國際建築大師現身 - YouTube

【八大】亞洲設計獎揭曉 國際建築 大師現身. Watch later. Share. Copy link. Info. Shopping. Tap to unmute. If playback doesn't begin shortly, ... 於 www.youtube.com -

#73.Taiwan Residential Architecture Award - TRAA台灣住宅建築獎

出題人暨評審. 每屆邀請一位國際建築師擔任評審,由他指定競賽題目,並從參賽者中選出優勝者。 於 www.traa.com.tw -

#74.衛武營建築美學入選2020國際建築獎再獲國際肯定 - News586

【地方中心/高雄報導】 衛武營國家藝術文化中心獨特的建築風格,再度被世界看見,由歐洲建築藝術設計與都市研究中心(The European Centre for Architecture Art ... 於 news.586.com.tw -

#75.Archdaily「2022年度建築獎」票選活動台灣30件作品入選

國際 著名建築網站Archdaily主辦「BUILDING OF THE YEAR 2022」年度建築獎票選活動正式展開!經過提名共挑選出年度網站內世界各地各類如最佳應用建築、 ... 於 blog.xinmedia.com -

#76.衛武營建築美學再獲國際肯定入選2020國際建築獎

衛武營國家藝術文化中心獨特的建築風格,再度被世界看見,由歐洲建築藝術設計與都市研究中心(The European Centre for Architecture Art Design and ... 於 www.npac-weiwuying.org -

#77.各种国际建筑大奖傻傻分不清?一文科普建筑界的“奥斯卡”

如今,建筑设计可以说是越来越得到人们的重视,中国的优秀建筑设计作品也是越来越多。国内的大奖已经OUT了,原因是国内很多奖花点钱就能评上,实在是提不 ... 於 www.archcollege.com -

#78.國際建築獎 - 永峻工程顧問股份有限公司

國際建築獎. 中鋼總部企業大樓- 高雄市, 台灣, 2012 建築師: 大元聯合建築師事務所 相關連結 芝加哥雅典娜建築與設計博物館及歐洲建築藝術設計與城市研究學院 ... 於 www.egc.com.tw -

#79.台灣唯一「大陸丽格」獲2021年國際建築獎 - 住展房屋網

由芝加哥雅典娜建築、設計博物館與歐洲建築藝術設計與城市研究中心共同設立的「國際建築獎」,日前揭曉今(2021)年度的得獎名單,由大陸建設投資興建 ... 於 www.myhousing.com.tw -

#80.臺南轉運站入圍2019WAF世界建築獎 - 台南市政府

臺南轉運站再獲肯定,繼去(107)年獲得國家卓越建設獎規劃設計類金質獎之後,今年更入圍國際知名的世界建築獎2019WAF「交通運輸類」決選名單,藉由獲得世界級建築大獎 ... 於 www.tainan.gov.tw -

#81.美國建築師協會AIA 國際設計大獎台灣作品首度獲獎張淑征帶領 ...

今年的獲獎名單中首度出現來自台灣的兩項作品:Open International / Architecture 國際公開/ 建築設計優異獎的《澎湖厝》私人住宅、與獲Urban Design ... 於 forgemind.net -

#82.US The International Architecture Awards - 設計王

國際建築於2004年成立,此獎項是致力於表彰全球領先在前的建築師們,國際建築獎為房地產、企業及新聞界提供了近代全球的審美概念,該計畫是博物館最重要的公共教育 ... 於 www.dwglobalawards.com -

#83.2021 IAA国际建筑奖中国项目-获奖名单 - 全球设计奖项研究所

国际建筑奖 (The International Architecture Awards)由芝加哥雅典娜建筑设计博物馆联手欧洲建筑艺术设计与城市研究中心和Metropolitan Arts Press ... 於 www.design-encounters.com -

#84.International Architecture & Design Awards 2022 - BountyHunter

2022 國際建築與設計獎. Category Product Competitions Architecture Competitions Planning Competitions. Tags 2022 建築 工程 室內 景觀 設計 ... 於 bhuntr.com -

#85.台灣唯一「大陸丽格」獲2021年國際建築獎 - Yahoo奇摩

2021年9月24日 — 「國際建築獎」(The International Architecture Awards)自2004 年設立,目的為表彰全球最優秀的建築師、景觀設計師和城市規劃師,所設計或建造的 ... 於 tw.house.yahoo.com -

#86.看建築,絕對要知道的台灣四大重要建築獎! - LINE購物

台灣建築獎創立於1979年,該屆得獎作品分別為陽明醫學院女生宿舍/宗邁建築師事務所、國際鄉野大廈/大鑫、石城、李滄涵、陳名能建築師事務所,以及天 ... 於 buy.line.me -

#87.衛武營國家藝術文化中獲2020國際建築獎(博愛路當舖好口碑)

「2020國際建築獎」由歐洲建築藝術設計與都市研究中心、美國芝加哥Athenaeum博物館(The Chicago Athenaeum)共同舉辦,今年邁入第15屆,共有來自38國、 ... 於 www.073129222.com.tw -

#89.2022 國際建築與設計獎 - Skyline

您的成果將展現於國際建築與設計社群之社交媒體平台及官網. 第一名得獎者的成果將登上未來國際建築與設計獎的封面. 您的優秀作品將被成千上萬人看到! 於 skyline.tw -

#90.普利兹克建筑奖 - 维基百科

普立茲克建築獎(英語:Pritzker Architecture Prize)是一年一度由凯悦基金會頒發,以表彰「在世建築師,其建築作品展現了其天賦、遠見與奉獻等特質的交融,並透過 ... 於 zh.wikipedia.org -

#91.高鐵彰化站勇奪「建築界奧斯卡獎」 - 風傳媒

被譽為「建築界奧斯卡」的國際建築大獎「A+建築獎」,今年交通車站類的觀眾票選獎,由姚仁喜操刀設計的台灣高鐵彰化站一舉奪下,甚至打敗了荷蘭台夫特 ... 於 www.storm.mg -

#92.世界六大建築獎- 排行榜- 簡歷模板館

國際建築獎 由比利時全國住宅學會於1957年創設,旨在獎勵在住宅設計領域取得卓越貢獻者。獲獎候選人必須是職業建築師,而且必須是歐洲共同體成員國國民,獲獎建築也必須 ... 於 jlmbg.com -

#93.美国IAA国际建筑奖The International Architecture Awards

1.简介国际建筑奖每年颁发一次,以表彰新建筑,景观建筑,室内设计和城市规划项目,是全球规模最大,应用范围最广的奖项。 该奖项于2005年由芝加哥 ... 於 news.52de.net -

#94.國際建築獎作品在台灣:屏東小鎮自地自建的 ... - Harper's Bazaar

在屏東市街道上,靠近自來水廠的住商混合區裡,一棟純白的房子,是有心的子女想為高齡90的父親所打造的家;是年輕的建築師第一次實際製作的清水模建築; ... 於 www.harpersbazaar.com -

#95.寶璽天睿勇奪兩項國際建築獎- 產業特刊 - 中時新聞網

台中近年發展迅速,街廓與市容已與國際一線都市看齊,更成為Michael Green、Richard Meier、Antonio Citterio、伊東豊雄、妹島和世、隈研吾、片山 ... 於 www.chinatimes.com -

#96.永續之環獲國際建築獎黃種財總裁贈邱縣長得獎作品集

新竹縣舉辦2013台灣燈會,由台達電與潘冀建築師事務所合作的「台達永續之環」,得到國際建築獎「A+Awards」獲商業建築類瞬間快閃(Commercial Pop-Ups & Temporary) ... 於 www.hsinchu.gov.tw -

#97.台灣建築獎國際建築師多遭淘汰評審:炫耀的時代已過去 - 聯合報

2021年台灣建築獎今天公布得主。首獎由嘉義市立美術館、屏東縣立圖書館總館共同獲得。評審邱文傑指出,兩名首獎作品「很像... 於 udn.com -

#98.「台中綠美圖」躍登國際建築專刊讓世界看見台中軟實力

近期台中的新建工程「台中綠美圖」登上日本知名建築雜誌《GA PLOT》,該工程預計今年中上梁,並由普立茲克建築獎得主妹島和世及西澤立衛兩位設計師詮釋台中綠美圖與中央 ... 於 www.ibtmag.com.tw