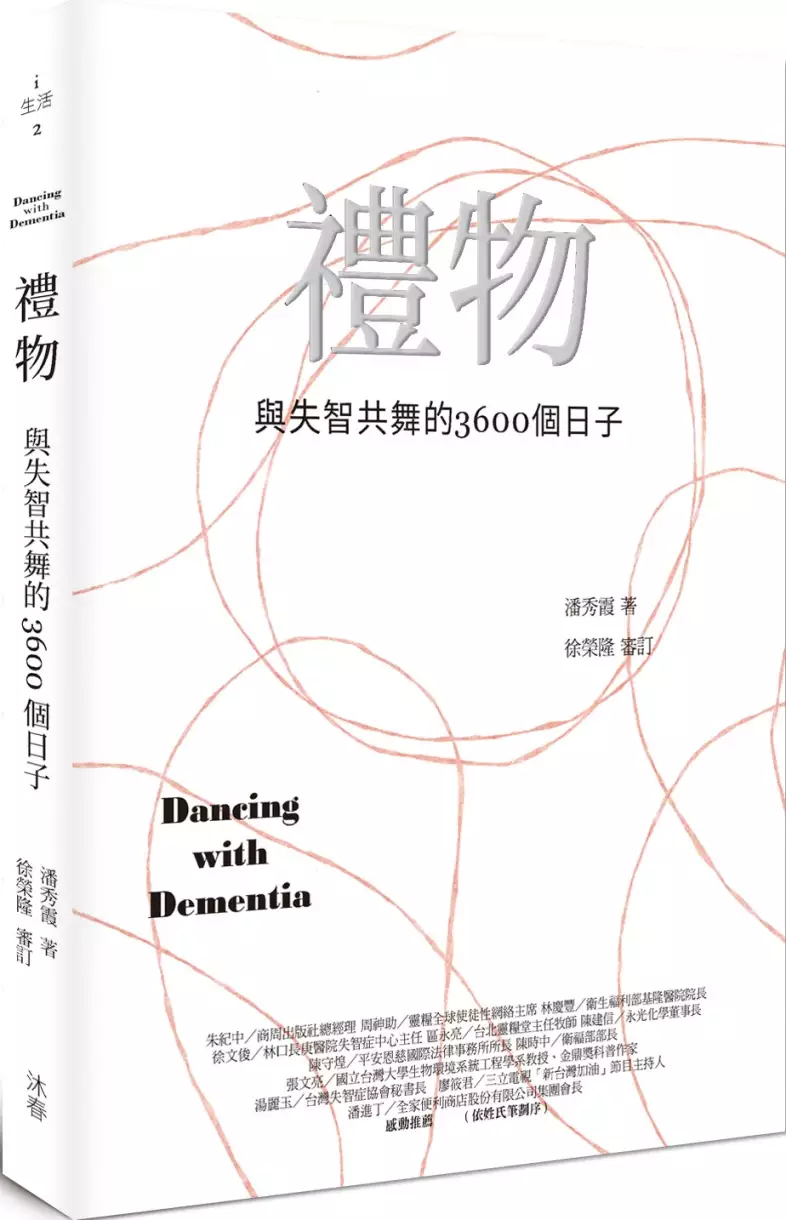

團體家屋一覽表的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦潘秀霞寫的 禮物:與失智共舞的3600個日子 可以從中找到所需的評價。

另外網站團體家屋一覽表 :: 非營利組織網也說明:團體家屋一覽表 社團法人中華道德至善會統一編號 台北市河南同鄉會統一編號 國家通訊傳播委員會統一編號 協會查詢 生醫年會 生物醫學學會 生物研討會2021 醫學研討會 ...

國立臺灣科技大學 建築系 王惠君所指導 吳信威的 日治時期大屯國立公園與戰後陽明山國家公園在規劃與建設上之比較 (2021),提出團體家屋一覽表關鍵因素是什麼,來自於大屯國立公園、陽明山國家公園、登山步道、公園設施。

而第二篇論文國立臺灣師範大學 體育與運動科學系 林玫君所指導 李鳳然的 漫話‧視界:臺灣棒球漫畫的圖像敘事 (2021),提出因為有 運動傳播、棒球文化、漫畫審查制度、圖像研究的重點而找出了 團體家屋一覽表的解答。

最後網站台北市長照申請 - Ecoconfort則補充:失智症老人團體家屋 ... (注意)如申請表有無法填畢之狀況,請撥打1966。 ... 式長照機構一覽表臺北市立案一般護理之家一覽表長期照顧人員管理(認證.

禮物:與失智共舞的3600個日子

為了解決團體家屋一覽表 的問題,作者潘秀霞 這樣論述:

智能的退化,如同一篇篇被橡皮擦擦過的日記,未擦乾淨的地方會留下模糊的痕跡,這些隱約可見的痕跡就是失智患者變了形的記憶。 失智症,是記憶和判斷力退化而引發各種症狀的腦部疾病總稱,根據統計,根據國際失智症協會世界報告,全球平均每3秒鐘就會新增一名失智症個案。近年罹患失智症的年齡層已逐漸下降,失智症病因中占多數的阿茲海默症,一般發病年齡約65歲,但發病前25~30年前就已有徵兆。因此,失智症已不只是銀髮族需要關心的議題,30歲起積極的預防,才是遠離失智症最好的開始。 本書結合作者照護失智母親十年的經驗,以及九個家庭與失智共舞的真實分享,並結合長庚醫院失智症

科主治醫師提供的專業知識與建議,譜出一篇篇值得學習、值得警惕的動人故事。 即使在記憶逐漸消褪,生活逐漸走音的餘年,我們依然可以用愛的陪伴讓失智者擁有幸福與尊嚴;讓已走在失智照護路上的家屬及照護者,也能找回失序的生活、克服困境,建立與失智者和諧共處的新樂章。 本書特色 1.十個家庭分享與失智共舞的真實故事。 2.以不同個案記錄失智症病症帶給家庭的衝擊與風暴。 3.除了動人的真實故事之外,本書亦收錄專業醫療知識與失智症照護資源。 專文推薦(依姓氏筆畫序) 陳時中/衛福部部長 區永亮/台北靈糧堂主任牧師

張文亮/國立台灣大學生物環境系統工程學系教授、金鼎獎科普作家 廖筱君/三立電視「新台灣加油」節目主持人 潘進丁/全家便利商店股份有限公司集團會長 感動推薦(依姓氏筆畫序) 朱紀中/商周出版社總經理 周神助/靈糧全球使徒性網絡主席 林慶豐/衛生福利部基隆醫院院長 徐文俊/林口長庚醫院失智症中心主任 陳建信/永光化學董事長 陳守煌/平安恩慈國際法律事務所所長 湯麗玉/台灣失智症協會秘書長

日治時期大屯國立公園與戰後陽明山國家公園在規劃與建設上之比較

為了解決團體家屋一覽表 的問題,作者吳信威 這樣論述:

臺灣總督府在昭和2年(1927)開始進行臺灣國立公園的相關調查,於昭和10年(1935)在臺灣施行〈國立公園法〉,後來在昭和12年(1937)指定大屯、次高太魯閣與新高阿里山三座國立公園。戰後陽明山地區先是作為反共的重要軍事和政治據點,之後到民國71年(1982)陽明山地區又再次地劃入了陽明山國家公園中,可以知道陽明山地區成為國家公園有其特別的歷史發展過程。本研究以日治時期的大屯國立公園與戰後設立的陽明山公園為對象,透過文獻回顧的方式瞭解兩個時期國家公園的成立背景與發展,接著對兩個國家公園的成立背景與規劃建設進行分析與比較,並透過疊圖方式來比較兩個時期路線與設施位置的變化,藉此瞭解日治時期大

屯國立公園與戰後陽明山國家公園的差異。研究結果顯示,兩個時期國家公園在設立的目的與規劃想法上是相同的,但是因為戰後並沒有馬上延續日治時期大屯國立公園的政策,且在戰後初期陽明山是作為當時國家權力的核心來經營,所以陽明山國家公園境內的設施、路線與後來新增的建設,在經過政權的更迭、旅遊觀念與科技發展的改變下有很大的變化。

漫話‧視界:臺灣棒球漫畫的圖像敘事

為了解決團體家屋一覽表 的問題,作者李鳳然 這樣論述:

臺灣曾於1966年至1987年出版三百餘本運動漫畫,以棒球漫畫居多,其出版受到「編印連環圖畫輔導辦法」及相關條例影響,需經政府審查通過,始能發行。另一方面,1960年代的棒球運動,隨著臺灣少年棒球運動的熱潮,促使棒球讓更多人認識與參與。棒球漫畫做為休閒娛樂的讀物、政府訊息宣傳的媒介以及運動文化的傳播文本,本文從棒球漫畫的封面結構、漫畫圖像及文本內容,展現棒球運動的各種面貌,並揭露棒球運動的文化樣態,呈現棒球漫畫的敘事文本功能性。連環圖畫審查廢止後,經國立編譯館審查之漫畫,皆轉贈至中崙圖書館典藏,普查館藏之臺灣早期漫畫,曾出版121部棒球漫畫,其出版來源以日本棒球漫畫為主,經漫畫家及出版商轉繪

與轉製後發行,未產生觀看的扞格,主要來自於臺、日所共有的漫畫文法體系以及棒球運動文化的親近與依賴性。繼之,從圖像的表象中,說明棒球漫畫的教育與知識傳播力量,透過圖像與文字的塑造,傳遞棒球運動的規則、文化、精神與價值。再者,深入棒球漫畫圖像背後的本相,在棒球漫畫與社會情境的相互對話中,論述漫畫裡棒球員的身體訓練、女性棒球員的形象與運動明星的塑造,揭示棒球運動文化的現象、反思以及召喚對棒球運動的情感與認同。最後,棒球漫畫在不同的生產形式,對棒球運動提供不同的視域,在描繪「土味」的臺灣棒球以及棒球場上的各種現象與理想,藉由圖文的脈動傳遞對棒球運動的想像以及意識形態的觀點輸出。在歷史與社會的脈動下,漫

畫雖受到法規的箝制,但此時期所出版的棒球漫畫,將棒球運動的各種面向以寫實、虛構、真實與想像的混合形式轉譯而出,在展現棒球文化的圖像力量之下,蘊藏著臺、日棒球的嫁接關係。

團體家屋一覽表的網路口碑排行榜

-

#1.有關行政院人事行政總處轉知衛生福利部函以,托嬰中心、居家 ...

有關行政院人事行政總處轉知衛生福利部函以,托嬰中心、居家托育服務及早期療育機構、社區式長照機構(不含團體家屋)、身心障礙者日間照顧服務等,配合疫情三級警戒調 ... 於 www.ttes.tyc.edu.tw -

#2.衛福部及所屬逐步布建社區失智照護資源

表1 108至111年度衛福部所屬(含基金)辦理失智相關計畫經費一覽表 單位:新臺幣千元 ... 失智且失能:照護資源包括社區整合型服務中心、日間照顧及團體家屋等。 於 www.ly.gov.tw -

#3.團體家屋一覽表 :: 非營利組織網

團體家屋一覽表 社團法人中華道德至善會統一編號 台北市河南同鄉會統一編號 國家通訊傳播委員會統一編號 協會查詢 生醫年會 生物醫學學會 生物研討會2021 醫學研討會 ... 於 nonprofit.iwiki.tw -

#4.台北市長照申請 - Ecoconfort

失智症老人團體家屋 ... (注意)如申請表有無法填畢之狀況,請撥打1966。 ... 式長照機構一覽表臺北市立案一般護理之家一覽表長期照顧人員管理(認證. 於 ecoconfort.es -

#5.枝: - 天主教中華聖母基金會- 107年工作報告與108年度計畫報告

聖母家屋. 董事長/董事會. 失智症照護組. 執行長、副執行長. /執行長室 ... 【失智症老人團體家屋(聖母家屋、聖係合式家家林日照) ... 方案執行評估一覽表-1. 於 www.smartdonor.tw -

#6.財團法人愚人之友社會福利慈善事業基金會> 團體家屋(福氣村)

團體家屋 的概念始於福利之國瑞典,是北歐與日本相當盛行的新形態照顧模式,提供失智症長輩一種小規模及個別化的服務模式,以平均1位照顧服務員照顧3名長輩的照顧比例, ... 於 www.qif.org.tw -

#7.高齡健康與長期照顧知識網- 照護- 照護資源-團體家屋

失智症老人團體家屋(Group Home)是提供失智症老人一種小規模,生活環境家庭化及照顧服務個別化的服務模式,滿足失智症老人之多元照顧服務需求,並提高其自主能力與 ... 於 elderhealthcare.ntunhs.edu.tw -

#8.長照機構(社區式、住宿式) 合理收支結構與風險管理

資產負債表 ... 表1:財團法人及小型機構立案床位數、進住率、服務人數及各項專業人力之人數及服務 ... 社區式服務(日間照顧、團體家屋及小規模多機能服務)之長照機構. 於 ppp.mof.gov.tw -

#9.檔案下載| 高雄市政府衛生局長期照顧中心

110年度社區整體照顧服務體系-社區整合型服務中心(A級單位)服務提供單位一覽表.pdf. 2019-05-27 資料 pdf. 檔案下載. 1100712-高雄市一般護理之家名冊.pdf. 於 ltc.kchb.gov.tw -

#10.團體家屋設置標準– 內政部團體登記查詢 - Hawik

5 外籍家庭看護工平均月薪1,9萬每日工時逾10小時給失智症患者像家一樣的照顧,全臺失智症團體家屋一覽表圖片來源,istock 政府結合民間團體推動團體家屋創新方案,目前 ... 於 www.proyis.me -

#11.團體家屋收費– 內政部團體登記查詢 - Pokerbs

附設花蓮縣私立美崙社區式服務類長期照顧服務機構失智症團體家屋收費表收費項目補助額度照顧服務費床位費用餐費每月收托費用一般戶中低收入戶低收入戶中度失智輕度失 ... 於 www.dkrcty.me -

#12.新竹縣失智症老人團體家屋服務 - 政府資料開放平臺

團體家屋. 相關資料集. 新竹市社區照顧關懷據點(含長青樂活健康食堂) · 新竹市老人福利機構一覽表 · 安老津貼 · 新竹縣長照居家式喘息服務 ... 於 data.gov.tw -

#13.桃園市長期照顧服務

(失智症老人團體家屋等專區) ... 家屬支持團體服務. 認知休憩站. 自助互助照顧實驗. 家庭方案 ... 經診斷為失智症,並載明臨床失智症評量表(CDR)值≧0.5分. 於 mlm.ins-ty.org.tw -

#14.111 年度一般護理之家評鑑基準- mohw.gov.tw

第三條護理機構之設置基準如下: 一、居家護理所設置基準如附表一。 ... 場所及設施,提供日間照顧、 家庭托顧、臨時住宿、團體家屋、小規模多機能及其他整合性等服務。 於 aliciameseguer.es -

#15.LifePlus熟年誌 2019年4月號照顧不是一個人的事

表一:團體家屋補助金額一覽表失能程度低收入戶中低收入戶一般戶中度失能(CDR2分) 10,000 元 9,000 元 7,000 元重度失能(CDR3分) 18,000 元 16,200 元 12,600 元資料 ... 於 books.google.com.tw -

#16.照護資源 - 彰化縣政府長期照顧管理中心

105-109年居家護理機構督考及評鑑合格名單 · 彰化縣老人福利機構評鑑100~108(歷年公告) · 彰化縣108年居家.社區式評鑑期程表 ... 於 care.nccu.idv.tw -

#17.失智症家屬照顧安排的另一種選擇 團體家屋 - PeoPo 公民新聞

中華民國老人福利推動聯盟(以下簡稱老盟)從96-98年结合專家學者執行團體家屋輔導計畫,發現團體家屋推動主要困難為三:1.成本過高、2.無適合地點、3.不 ... 於 www.peopo.org -

#18.失智者居家活動 長者課程招生中 志工招募中

失智症老人的生活促進與活動安排。 ○失智症者團體家屋經營實務研討會紀要。 於 www.tydca.org.tw -

#19.108 年「籌募失智、失能長者照顧生活之整合性服務」

四、募得款收支情形一覽表. (一)收入 ... 失智長者長照服務經費_小規機、家屋. 341,200 ... 本會於105 年在臺中市清水區海線照顧服務中心失智症老人團體家屋、小規模. 於 www.ysswf.com -

#20.家庭托顧設立標準

設立標準日間照顧家庭托顧團體家屋小規模多機能備註衛浴設備。 ... 參考: 讓長者在社區養老-伊甸基金會的「家庭托顧」 臺灣長期照顧管理中心一覽表; ... 於 terra-nostra.cat -

#21.住宿式長照機構有關失智症照顧專區設計之研究 - 內政部

日本廣島失智症團體家屋Kokokara (ここから) (府中市,. 廣島縣,日本) . ... 表次. III. 表次. 表5 - 1 第一階段問卷專家一覽表. 於 ws.moi.gov.tw -

#22.全台失智資源大公開,讓家裡的老小孩有個去處~ - 窩新生活照護

失智症居家服務失智症老人日間照顧中心失智症老人團體家屋鼓勵老人福利機構設置失智症專區. 根據調查,民國100年時的台灣失智症人口佔了全部的15萬人,等到了135年, ... 於 www.warmthings.com.tw -

#23.長期照護管理中心-長照服務發展基金獎助計畫 - 屏東縣政府

相關檔案. 屏東縣長期照護管理中心失智症團體家屋服務單位輔導查核表(111.03.31). (127.38KB).pdf. 屏東縣失智症團體家屋補助實施計畫(呈核確定版111.03.31). 於 www.pthg.gov.tw -

#24.監察院內政及族群委員會調查報告結案情形一覽表

之259 家,增加至108 年底之360 家,增加40.00%;社區式團體家屋由7 縣市、8 家,增為. 11 縣市、13 家。提供失智者居家服務及社區式服務之機構或團體家數,有明顯 ... 於 cybsbox.cy.gov.tw -

#25.內授消字第1070824999號 - 消防法令查詢系統行動版

... 之日間照顧、團體家屋及小規模多機能)、老人福利機構(限長期照護型、養護型、失智照顧型之長期照顧機構、 ... 二、旨揭應實施防火管理之場所,其一覽表如附件。 於 law.nfa.gov.tw -

#26.天母家屋在PTT/Dcard完整相關資訊 - 小文青生活

團體家屋一覽表 – 熟年誌2019年4月3日· 基隆市. 基隆市失智症老人團體家屋. 電話:(02)2451-6920. 地址:基隆市七堵區泰安路24-1號2樓. 承辦單位:士林靈糧堂. 於 culturekr.com -

#27.臺中市政府長期照顧管理中心-其他服務單位

二、社區式服務:日間照顧、家庭托顧、機構喘息、小規模多機能服務、團體家屋 三、綜合式服務:合併提供居家式、社區式服務,或服務內容包括機構住宿 ... 於 newrepat.sfaa.gov.tw -

#28.失智症老人團體家屋試辦計畫 - 兩岸交流法

(三)申請單位應備文件:. 1、申請表(格式如本部補助作業要點附件二)。 於 www.fclma.url.tw -

#29.長照需求者之居家護理評估

團體家屋 、小規模多機能及其他整合性等服務。但不包括第三款之服務。 ... 個案只能維持有限自我照顧能力(巴氏量表60分以下、柯氏量表3級以上). 於 www.nurse.org.tw -

#30.南投縣綜合式長照機構一覽表

團體家屋. □到宅沐浴車. □身體照顧服務. □日常生活照顧服務. □家事服務. □日間照顧. 6. 青松健康股份有限. 公司附設南投縣私. 立新豐綜合長照機. 於 welfare.nantou.gov.tw -

#31.長照服務發展基金110年度一般性獎助經費申請作業須知

... 7 附錄三、衛生福利部長照基金獎助案件核銷需檢附資料一覽表.pdf 更新日期:110-01-06 下載次數:1902 · 8 附錄三附件、臨時酬勞印領清冊、出差旅費清單範本.odt ... 於 1966.gov.tw -

#32.全臺失智症團體家屋一覽表 - 產後護理之家費用標準查詢網

產後護理之家費用標準查詢網,2019年1月21日— 政府結合民間團體推動團體家屋創新方案,目前已有9個縣市、10處團體家屋, ... 愛長照幫大家整理了全臺團體家屋的資訊, ... 於 nursing.imobile01.com -

#33.基隆第1間失智者團體家屋今天歡喜入住 | 健康跟著走

基隆團體家屋- 費用.失智/失能程度.收費內容,一般戶,中低收入,低收入戶.照顧.服務費.床位.費用.伙食.費用.長期.照護費.補助.額度.自付.費用.補助.額度.自付.費用. 於 video.todohealth.com -

#34.基隆市失智老人團體家屋、團屋 - 長照輔具資訊站

在基隆市失智老人團體家屋這個討論中,有超過5篇Ptt貼文,作者keel90135也提到https://ctee.com.tw/news/industry/592824.html 裕隆宣布結構性調薪員工月薪最高調25% ... 於 longtermcare.reviewiki.com -

#35.本縣長期照顧管理中心曾於106

表十、109年、110年長照服務經費預估情形一覽表 61 ... 除社區整體照顧服務體系及住宿式長照機構外,失智症團體家屋應填取得設立許可數,其餘應填特約 ... 於 www.matsuhb.gov.tw -

#36.防疫期間,社區式長照機構(不含團體家屋)及身心障礙者日間 ...

防疫期間,社區式長照機構(不含團體家屋)及身心障礙者日間照顧服務暫停服務期間,身心障礙者及失能者之家屬得請防疫照顧假。 於 www.jbjob.com.tw -

#37.【轉知】衛生福利部函有關國內防疫需求,社區式長照機構及 ...

衛生福利部函有關社區式長照機構(不含團體家屋)及身心障礙者日間照顧服務(含社區式及機構式日間照顧、社區日間作業設施)因配合防疫需要,其防疫 ... 於 news.cmu.edu.tw -

#38.台北市日照中心

同時,靈糧堂也經營2間失智團體家屋,還提供居家服務,並協助推動北市長照衛生福利 ... 人瀏覽人數:13703386 人臺北市老人日間照顧中心聯絡資訊及收托時間一覽表開啟/ ... 於 educationalday.ch -

#39.給失智症患者像家一樣的照顧,全臺失智症團體家屋一覽表

政府結合民間團體推動團體家屋創新方案,目前已有9個縣市、10處團體家屋,為中度以上且具行動能力的失智症長者,在社區中提供小規模、家庭化的生活環境, ... 於 surfo.org.tw -

#40.109年人口政策與人口統計 - 第 229 頁 - Google 圖書結果

表 4-9 社區整體照顧服務體系:A-B-C 服務說明一覽表單位 A 社區整合型服務中心 B ... 提供小規模多機能、團體家屋、社區復健或共餐服務等其中一項之社區式長照服務。 於 books.google.com.tw -

#41.雲林縣衛生局全球資訊網-長照2.0專區

... 長期照顧服務機構籌設及設立許可相關申請表單 · 雲林縣長期照顧2.0之社區整體照顧服務體系-A級單位退場機制 · 雲林縣長期照顧服務人員認證繼續教育及登錄相關表件. 於 ylshb.yunlin.gov.tw -

#42.吉安鄉社區失智友善服務資源手冊 - 花蓮慈濟醫院

(四)吉安鄉失智友善組織及商家一覽表. (五)衛生福利部獎助花蓮縣失智症社區服務據點設置一覽表. (六)、花蓮縣日間照顧中心一覽表. (七)、花蓮縣失智症老人團體家屋及失 ... 於 hlm.tzuchi.com.tw -

#43.臺東縣長期照顧服務特約申請暨應備文件檢核表

居家無障礙環境代償墊付☐失智症團體家屋. 服務項目. 特約申請審查應備文件(檢核勾選ˇ). ※應檢附文件相關格式公告於台東縣長期照顧管理中心網站. 社區服務. 整合中心. 於 ttshbltc.ttshb.gov.tw -

#44.花蓮縣長期照顧機構一覽表-更新日1090512.pdf - 門諾醫院

團體家屋. 03-8338500. 花蓮縣全境. 109年度花蓮縣長期照顧日間照顧、小規模多機能、團體家屋服務機構一覽表. 編. 號. 財團法人一粒麥子社會福利慈善. 於 www.mch.org.tw -

#45.北歐及日本行之有年的「團體家屋」:營造長者第二個家的社區 ...

家屋透過「家」的營造,提供長者第二個可以安心居住、有尊嚴、有自主生活、有品質的家。 文:奇奇. 團體家屋(Group Home)是一種以社區型式照顧失智症 ... 於 www.thenewslens.com -

#46.https://www.ntfd.gov.tw/df_ufiles/080/應實施防火管理之場所一覽...

應實施防火管理之場所一覽表 ... 榮譽國民之家、長期照顧服務機構(限機構住宿式、社區式之建築物使用類組非屬H-2之日間照顧、團體家屋及小規模多機能)、老人福利 ... 於 www.ntfd.gov.tw -

#47.地區申請單位申請方式申請文件費用申辦地點領取方式

「預防走失-愛的手鍊申請表. 1 份(附件一正反面) ... 新北市各區社會福利中心(附表1) ... 請電洽失智症老人團體家屋,安. 排入住評估。 於 www.strokecare.org.tw -

#48.永信社會福利基金會- 今天林佳龍市長及陳仲良副局長來海線 ...

... 唷在這裡提供了7大服務☕巴布拉照顧咖啡館 清水日間照顧中心 心佳家屋(24小時失智症老人團體家屋) 小規模多機能服務(失智日照服務再延伸夜宿. 於 zh-tw.facebook.com -

#49.從大台北地區三家失智老人專門照顧機構之現況 ... - 國家圖書館

從入住老人觀點探討失智症老人團體家屋之生活品質-以天母團體家屋為例. 7. 失智老人的生活空間變遷. 8. 老人日間照顧中心環境變遷與設施調整對高齡者使用行為影響之 ... 於 ndltd.ncl.edu.tw -

#50.機構因應流感疫情防疫作為現況查檢表 - 衛生福利部疾病管制署

受查機構別:□一般護理之家□精神護理之家□產後護理之家□榮譽國民之家□身心障礙福利機構. □老人福利機構□長期照顧機構(機構住宿式及團體家屋)□精神復健機構. 於 www.cdc.gov.tw -

#51.長照機構個案的評估與介入 - 社團法人臺灣物理治療學會

製表者: 愛長照編輯. 劉瑪姬. 臺灣物理治療學會107年度長期照護醫事人員繼續教育計畫物理 ... 顧、家庭托顧、臨時住宿、團體家屋、小規模多機能 ... 托情形一覽表. 於 www.tpta.org.tw -

#52.長期照顧-新北市衛生局

新北市政府社會局-公共托老中心/日間照顧中心/失智症團體家屋/防走失手鍊 3.新北市政府警察局-指紋捺印 ... 新北市政府長期照顧管理中心各分站一覽表. 於 www.health.ntpc.gov.tw -

#53.南投縣失智症行動計畫

縣推估失智人口數7,659 人,推估失智症人口集中於四大鄉鎮,詳如表一。 表一:南投縣各鄉鎮 ... 團體家屋及共照中心布建一覽表(家屋1 處;日照16 處). 於 www.ntshb.gov.tw -

#54.表單下載-老人福利科 - 嘉義縣社會局

嘉義縣敬老愛心卡申請表. 上版日期. 111-05-04. 主題. 嘉義縣社會局委託辦理失能老人收容照顧合約機構. 上版日期. 111-04-11. 主題. 嘉義縣失智症團體家屋實施計畫. 於 sabcc.cyhg.gov.tw -

#55.團體家屋(失智症照顧服務) - 臺中市政府衛生局

(一) 服務對象:. 經醫師診斷確定有失智症或領有身心障礙證明失智類需檢具醫師開立CDR量表,且具行動能力(可自行走動、如廁、用餐)、可與他人和平共處之 ... 於 www.health.taichung.gov.tw -

#56.赴日本考察失智老人相關照護服務計畫報告書

本次參訪的機構有團體家屋、日照中心、自費及附照護的老人住宅、特別養護之家,多數 ... 表. 7, 財團法人愚人之友社會福利慈善事業基金會社區照顧組, 社工督導, 張琇冠 ... 於 report.nat.gov.tw -

#57.臺南市政府社會局-長期照顧管理中心: 首頁

「臺南市111年度社區長照機構失智症團體家屋獎助開辦設施設備費... 2022/7/11. 臺南市111年日間照顧服務獎助開辦設施設備費遴選會議優勝單位公告. 於 ltc.tainan.gov.tw -

#58.收費方式– 長青樹失智症團體家屋

收費標準每月(政府補助/自行負擔)收費說明表 ; 中低收入戶, 9,000, 29,000 ; 一般戶, 7,000, 31,000 ; ※輕度(CDR 1分) 35,000元全額自行負擔。 於 eghome.com.tw -

#59.我國長期照顧政策發展與未來挑戰

六、長期照顧服務人數一覽表 ... 失智專責服務:團體家屋、瑞智學堂、失智服務據點、失智專區機構. ▫ 家庭照顧者服務:關懷專線、諮詢服務、照顧者 ... 於 sab.tycg.gov.tw -

#60.104 年中區「失智症照護實踐者研習」簡章

1、失智症老人團體家屋─聖母家屋(嘉義市小雅路513 巷48 號,中華聖母基金會承辦) ... 【附件二】:研習課程目的、內容一覽表. 日期(星期). 於 www.stm.org.tw -

#61.日間照顧中心設置標準的推薦與評價,FACEBOOK和網紅們 ...

附件二社區式長照機構設立標準表. 提供方式. 設立標準. 日間照顧. 家庭托顧. 團體家屋. 小規模多機能. 備註. 壹、服務. 規模. 一、服務人數. (一)應採單元照顧模式,每 ... 於 law.mediatagtw.com -

#62.社區式長照機構設立標準表 - Lemissestetica

附件二社區式長照機構設立標準表提供方式設立標準日間照顧家庭托顧團體家屋小規模多機能備註壹、服務規模一、服務人數(一)應採單元照顧模式,每日同一 ... 於 lemissestetica.it -

#63.團體家屋台中– 內政部團體登記查詢 - Meinun

團體家屋一覽表 – 熟年誌 ... 臺中市「110年度長期照顧整合型服務計畫-獎助失智老人團體家屋服務」核銷相關表單如附件。 市府分類, 衛生醫療發布日期, 2021-03-25 點閱次數, ... 於 www.mosiyt.me -

#64.長期照顧中心 - 高雄市政府衛生局全球資訊網

最新消息 · 書表、簡報下載 ... 服務項目一覽 · 影音專區 ... 本市社區式長照機構名冊(日間照顧中心、小規模多機能、團體家屋及家庭托顧). 於 khd.kcg.gov.tw -

#65.社會局長照

... 等,除了原先愛長照替大家整理的《 臺灣長期照顧管理中心一覽表》、 臺灣輔具資源中心一覽表》,別忘了也 ... 臺南市111年失智症團體家屋遴選須知. 於 rudestoleti.cz -

#66.老人福利 - 新竹縣政府-社會處

3, 新竹縣老人福利機構名冊及空床位數一覽表 ... 11, 失智症團體家屋 ... 13, 長期照顧服務機構設立許可及管理辦法所定書表(居家/社區/住宿式長照機構籌設.設立). 於 social.hsinchu.gov.tw -

#67.台灣認知症團體家屋的過去、現在與未來 - 創新照顧

為了能回應對認知症患者與家屬的需求及期待, 2007 年老人福利法修正通過時,參考了日本的經驗,提出附帶「團體家屋(Group Home)」之試辦實施要求, ... 於 www.ankecare.com -

#68.團體家屋 - 長期照護管理中心

籌設「社區式-失智症團體家屋」長照服務機構; 設立「社區式-失智症團體家屋」長照服務 ... 110苗栗縣社區式(日間照顧、小規模多機能、團體家屋)機構籌設許可資料查檢表. 於 longcare.miaoli.gov.tw -

#69.照護資源- 團體家屋 - 台灣失智症協會

縣市 名稱 電話 基隆市 基隆市失智老人團體家屋 02‑2451‑6920 台北市 天母家屋 02‑2838‑1749 新北市 新店耕莘團體家屋 02‑2212‑3066#51377 於 tada2002.ehosting.com.tw -

#70.讓迷路的愛回到「安心」的家-失智症照顧家園籌建

天主教中華聖母社會福利基金會於97年就開始扎實的、深耕的為需要幫助的失智族群與家屬規劃連續性的創新服務. □ 97年提供24小時住宿型團體家屋-「聖母家屋」. 於 sacramentocatholic.org -

#71.臺中市太平區無微不至的長照2.0服務

失智老人照顧(強化失智症初期預防,設有失智症社區、團體家屋,提供失智患者、失智老人照護服務). 2.原民社區整合(偏遠地區交通車&照顧服務員補助). 於 www.taiwaneldercare.com -

#72.團體家屋一覽表 :: 我老我驕傲

二、服務項目.以提供二十四小時照顧為原則。(一)提供失智症老人 ...,2021年4月15日—2007年老人福利法修正通過時,參考了日本的經驗,提出附帶「團體家屋(GROUPHOME)」之 ... 於 nursinghome.idatatw.com -

#73.大類架構 - 標準行業類別- 中華民國統計資訊網

以收容具自理能力老人為主的老人之家歸入8792細類「居住型老人照顧服務業」。 參考經濟活動(參考子目). 護理之家; 植物人安養院; 失智症團體家屋; 住宿式 ... 於 mobile.stat.gov.tw -

#74.照護選擇/工作、照顧兩頭忙家屬該送失智長輩去哪? - 元氣網

家有失智長輩,照顧者最常遇到工作忙碌,無法全心照顧,而長輩又必須二十四小時有人隨侍在側,可以考慮「團體家屋」。老人福利推動聯盟秘書長吳淑惠說 ... 於 health.udn.com -

#75.長期照顧服務機構設立標準 - 全國法規資料庫

附件一居家式長照機構設立標準表. ... 社區式長照機構之設立標準表,規定如附件二。 ... 二、提供團體家屋服務者,有與其他服務內容明顯區隔之獨立出入口及動線。 於 law.moj.gov.tw -

#76.收費標準公告 - 嘉義市長期照顧管理中心

居家服務特約單位自費收費標準公告, 2022-02-07. 嘉義市失智症團體家屋服務單位收費標準一覽表, 2021-07-20 ... 交通接送(含BD03)服務單位收費一覽表, 2021-07-08 ... 於 longcare.chiayi.gov.tw -

#77.下列何者屬於社區式服務?①家庭托顧②團體家屋③夜..

①家庭托顧②團體家屋③夜間住宿④日間照顧⑤小規模多機能服務 (A)①②③④ (B)②③④⑤ (C)①②③⑤ (D)①②④⑤. 編輯私有筆記及自訂標籤. 於 yamol.tw -

#78.長期照顧十年計畫2.0 效益評估報告

表10 長照十年計畫2.0 原住民族長照資源布建一覽表. ... 個、失智日照服務單位31 個、團體家屋服務單位8 個、家庭托顧服務單位31. 個、營養餐飲服務單位249 個、交通 ... 於 ws.ndc.gov.tw -

#79.嘉義市聖母團體家屋社區式服務類長期照顧服務機構::失智症服務

三、服務對象 · 年滿50歲以上,經醫師診斷確診失智症且CDR(臨床失智評估量表)2分及3分者 · 失智症者可自行行走、如廁、用餐、無管路且非有經常性醫療照護需求,與他人可和平 ... 於 www.solc.org.tw -

#80.團體家屋 - Igfvt

資源中心; 服務分享. Facebook Twitter LINE 團體家屋(失智症照顧服務) (一) 服務對象: 經醫師診斷確定有失智症或領有身心障礙證明失智類需檢具醫師開立CDR量表,且具行動 ... 於 igfvt.ch -

#81.長照十年計畫2.0 - 馬偕醫學院長期照護研究所

團體家屋 7處12個單元 ... 五、長照1.0之服務人數一覽表 ... 團體家屋、偏鄉服務及小規模多機能服務)需1,266人、住宿式服務需20,736人,合計52,623人。 於 ltc.mmc.edu.tw -

#82.團體家屋臺北 - Ovkyu

團體家屋一覽表 – 熟年誌. 基隆市基隆市失智癥老人團體家屋電話:(02)2451-6920 地址:基隆市七堵區泰安路24-1號2樓承辦單位:士林靈糧堂臺北市天母失智癥老人團體 ... 於 www.ariaervo.co -

#83.打造失智症長者在社區中第二個家-團體家屋 - 衛生福利部

為落實在地老化政策理念,擴大充實失智症照顧服務資源,衛生福利部今(19)日舉辦團體家屋記者會,鼓勵各縣市政府與民間服務提供單位協力合作,積極廣佈團體家屋,為失智 ... 於 www.mohw.gov.tw -

#84.失智症老人團體家屋 - 臺北市政府社會局

洽辦單位, 請先洽財團法人台北市中國基督教靈糧世界佈道會士林靈糧堂《天母團體家屋》(02-28381749)。 服務內容說明, 1.提供失智症老人居住及餐飲服務。 於 dosw.gov.taipei -

#85.團體家屋人數 - CCWL

團體家屋 人數 · 109年度臺北市團體家屋評鑑基準機構自評表 · 打造失智癥長者在社區中第二個家 · 失智癥老人團體家屋 · 花蓮縣社區式長期照顧服務機構日間照顧、小規模多機能、 ... 於 www.seyntte.co -

#86.居家式長照機構設立計畫書

步驟③:準備相關書表文件,向設立所在地長期照顧服務機構設立標準-總說明及逐條 ... 屏東縣申請長照機構籌設許可流程(日間照顧、小規模多機能、團體家屋、機構住宿式) ... 於 blijebuikmettastubeets.be -

#87.失智症團體家屋服務 - 花蓮縣政府社會處

失智症團體家屋服務. 服務對象. 經醫師診斷中度以上失智(CDR2分以上)為原則,具行動能力、須被照顧之失智者. 服務內容. (一)服務內容:日常生活協助與照顧、生活自立 ... 於 sa.hl.gov.tw -

#88.月亮團體家屋05-5320910 - 社團法人雲林縣老人長期照護協會

快樂終老。 你我都會老,扶老、愛老、尊老、敬老,大家作伙將福氣請. 【服務理念】. 以人為本,以人為中心. 【團體家屋的基本理念】 ... 於 www.careold.org.tw -

#89.基隆市申請社區式長照機構(日間照顧、小規模多機能

長照機構設立書表 ... 基隆市社區式、綜合式長照機構(日間照顧服務、小規模多機能、團體家屋) ... 附表:籌設/設立/特約許可長期照顧服務機構應備文件、資料. 於 www.klchb.klcg.gov.tw -

#90.失智老人團體家屋照護在署立醫院推動可行性之研究

東醫院為例,從國內外失智照護政策及失智症「團體家屋」文獻與醫院醫護人員 ... 表1-2 日本全國人口未來人口推算概要 ... 表3-1 受訪背景一覽表(失智相關醫護 ... 於 paperupload.nttu.edu.tw -

#91.失智症團體家屋- 長期照顧服務

失智症老人團體家屋是提供失智症老人一種小規模,生活環境家庭化及照顧服務個別化的服務模式,滿足失智症老人之多元照顧服務需求,並提高其自主能力與生活品質。 於 ltc.ilshb.gov.tw -

#92.附件二社區式長照機構設立標準表

團體家屋 服務使用者為社區中具. 行動力之失智症者。 二、其他. 每三十人之使用區域應有固定. 隔間及獨立空間。 每日服務 ... 於 www.hcchb.gov.tw -

#93.給失智症患者像家一樣的照顧,全臺失智症團體家屋 ... - 愛長照

2019年1月21日 — 政府結合民間團體推動團體家屋創新方案,目前已有9個縣市、10處團體家屋,為中度以上且具行動能力的失智症長者,在社區中提供小規模、家庭化的生活 ... 於 www.ilong-termcare.com -

#94.衛生福利部函有關社區式長照機構(不含團體家屋)及身心障礙 ...

轉知-衛生福利部函有關社區式長照機構(不含團體家屋)及身心障礙者日間照顧服務(含社區式及機構式日間照顧、社區日間作業設施)因配合防疫需要,其 ... 於 www.chgsh.chc.edu.tw -

#95.聖仁失智照護家園籌建計畫 - Wix.com

與磨難中的家庭,邀請您一起幫助失智岌岌可危的家,籌建失智症照顧家園,提供白天的日間照顧服務與24小時的團體家屋服務,幫助無力的他們,有力量撐下去。 於 sophiacia1994.wixsite.com -

#96.長照專區

3, 長期照顧服務, 長照專區, 失智症團體家屋, 連絡電話:5518101分機3202 服務內容: ... 新竹縣政府依國中學區布建日間照顧及小規模多機能盤點情形一覽表109.05.25 ... 於 jsc-asip.heng.taipei -

#97.花蓮縣111 年長照2.0 整合型計畫

表五、109~113 年照顧服務員實際人力與預估一覽表… 33. 表六、依國中學區已布建之日照中心( ... 務機構提供社區式(小規模多機能及失智症團體家屋)及居家式服務,且已. 於 long-term.hlshb.gov.tw