地區事業單位及同一工作場所認定原則的問題,透過圖書和論文來找解法和答案更準確安心。 我們查出實價登入價格、格局平面圖和買賣資訊

地區事業單位及同一工作場所認定原則的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦蘇佳善寫的 中華民國合作社法規彙編 和詹氏書局編輯部的 營建法令輯要101年度合訂本(最新營建法規/最新解釋函令)都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自獨立作家 和詹氏所出版 。

中國醫藥大學 中醫學系博士班 孫茂峰所指導 曾宣靜的 近現代中醫醫療法律研究(1840-2016) (2017),提出地區事業單位及同一工作場所認定原則關鍵因素是什麼,來自於中醫、醫療法律、近代、現代。

而第二篇論文國立政治大學 行政管理碩士學程 成之約所指導 董純惠的 新工會法對於工會發展影響之探討—以桃園縣工會為例 (2012),提出因為有 工會、桃園縣工會、新勞動三法、工會法、勞資爭議、團結權、工會發展、集體勞動法制、團體協商、集體交涉的重點而找出了 地區事業單位及同一工作場所認定原則的解答。

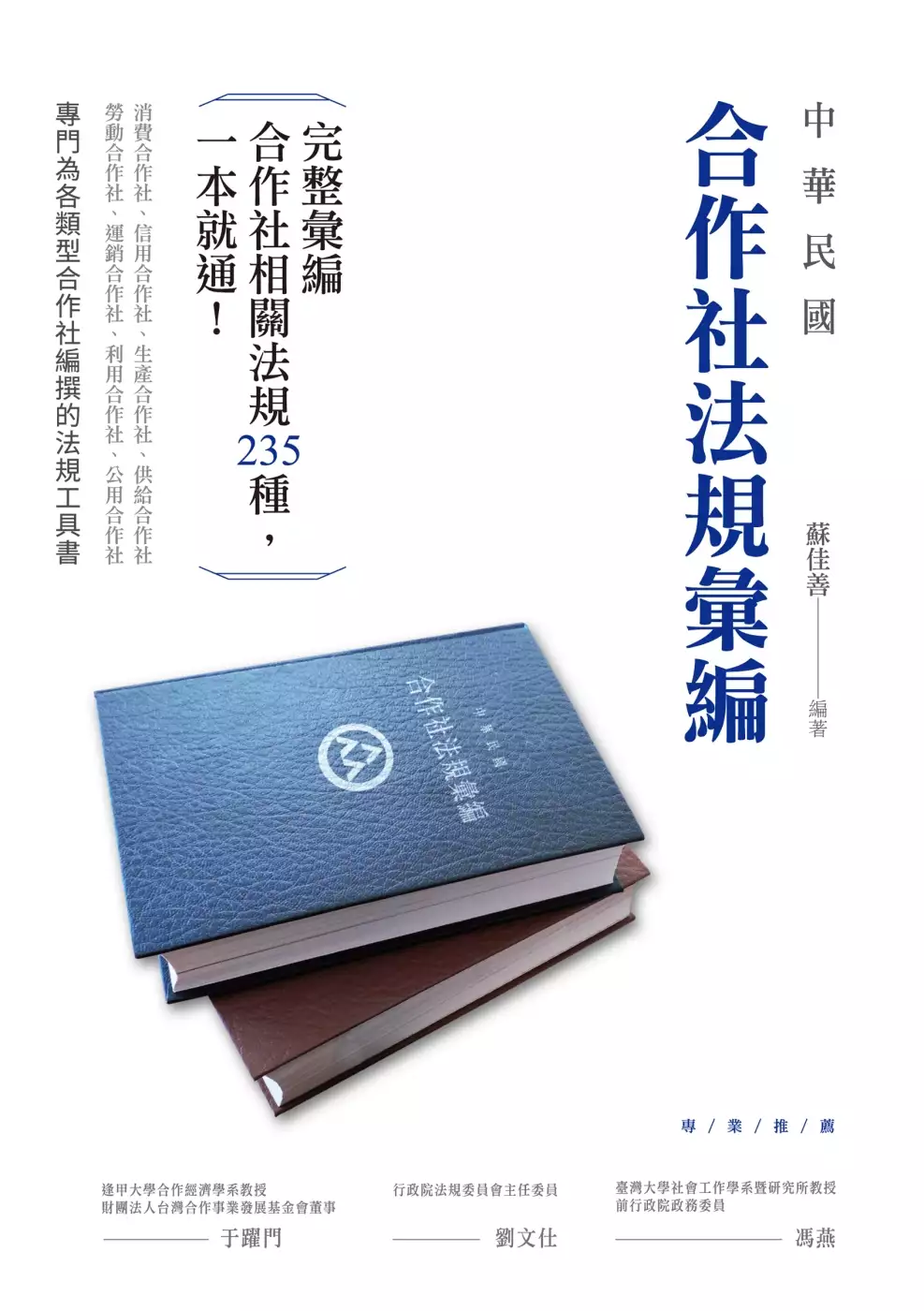

中華民國合作社法規彙編

為了解決地區事業單位及同一工作場所認定原則 的問題,作者蘇佳善 這樣論述:

完整彙編合作社相關法規235種,一本就通! 消費合作社、信用合作社、生產合作社、供給合作社 勞動合作社、運銷合作社、利用合作社、公用合作社 專門為各類型合作社編撰的法規工具書! 全書分成三篇,第一篇以憲法中提到合作事業之條文為主。第二篇為合作社專屬法規,分成內政(11種)、金融(18種)兩大類。第三篇是非合作社專屬法規的法條,亦即以合作社專屬法規之外的法條為對象,條文中涉及到合作社、合作農場、合作事業等事務者,均歸類在此篇,包括內政(18種)、金融(62種)、農業(45種)、財政(28種)、經濟(10種)、勞動(5種)、衛生福利(7種)、原住民(6種)、交通(8種)、

教育(1種)、法務(5種)及其他(10種)等十二大類法條。另對於因時代環境變遷而廢止的合作法規(84種),經彙整後呈現在附錄中。本書編寫方式獨特,如同合作社法規全書,除了具有學術參考價值,亦可協助合作社界人士瞭解合作社法規所涉及的領域與範圍,更可以讓社會大眾認識臺灣的合作社事業。 本書特色 1.完整彙編合作社相關法規235種。 2.專門為各類型合作社編撰的法規工具書! 3.政學兩界一致推薦,改變您對合作社的認知! 名人推薦 【逢甲大學合作經濟學系教授、財團法人台灣合作事業發展基金會董事/于躍門;行政院法規委員會主任委員/劉文仕;臺灣大學社會工作學系暨研究所教授、前行政院

政務委員/馮燕】專業推薦! 逢甲大學合作經濟學系教授、財團法人台灣合作事業發展基金會董事──于躍門 行政院法規委員會主任委員──劉文仕 臺灣大學社會工作學系暨研究所教授、前行政院政務委員──馮燕

近現代中醫醫療法律研究(1840-2016)

為了解決地區事業單位及同一工作場所認定原則 的問題,作者曾宣靜 這樣論述:

現今醫療觀念與環境受到法律深刻地制約與影響,若要更適切地了解中醫在近現代變遷的歷程,探究中醫與醫療法律改易的互動關係是重要且必要的,因此本文嘗試從中醫醫者角度出發,運用歷史文獻分析之方法,輔以比較研究法及量化統計,進行探究。本文首先追溯晚清以前中醫道德及法律規範思維,作為論述之比較基礎,而後區分近代(1840-1949)、日治時代(1895-1945)以及現代(1949-2016),考察近現代中醫醫療法律形成之緣由與內容,及對中醫存續形成的困境或保障。根據本研究,1929年西醫提出「廢止中醫案」,企圖利用法律廢止中醫,使中醫界意識到法律的重要性,努力爭取中醫在法律上之地位。兩岸分立後,臺灣中

醫雖在法律上獲得與西醫同等之地位,但中醫的特色在法律上仍未獲得較為明確之認可,相較下,大陸〈中華人民共和國中醫藥法〉之頒行,象徵著大陸中醫醫療法律在體現自身規律上的突破。至於醫療刑事責任方面,臺灣之規定與日、韓、德、法等國相近,即醫療刑事責任不以重大過失為限,目前僅大陸明文規定以重大過失為限。臺灣中、西醫界強調醫療刑事責任應「合理化」,希望修法成以「故意或重大過失為限」。臺灣與大陸同屬華人區域,未來是否如大陸地區修訂為「以重大過失為限」需進一步探究。

營建法令輯要101年度合訂本(最新營建法規/最新解釋函令)

為了解決地區事業單位及同一工作場所認定原則 的問題,作者詹氏書局編輯部 這樣論述:

將101年度建築相關法律修正、新增與刪除部分,加以編輯和匯整,適合常需查詢相關法令者使用。

新工會法對於工會發展影響之探討—以桃園縣工會為例

為了解決地區事業單位及同一工作場所認定原則 的問題,作者董純惠 這樣論述:

集體勞動權包括「勞動者團結」、「集體交涉」、「集體行動」等三大部分,為勞動者集體爭取並維護權益的基本權,其中又以團結權為基礎。其權利之保障,規範於工會法、團體協約法及勞資爭議處理法等勞動三法中。我國團體協約法、勞資爭議處理法及工會法等勞動三法分別修正通過,於100年5月1日同時施行,為我國六十年來新的集體勞動法制變革,這歷史性的一刻值得我們探究。其中新工會法這個勞工組織之基本法,將牽動勞資關係的發展,也代表我國工會政策的定調,亦是我國工會運動發展關鍵因素,當勞工團體依賴政府保障權益、給予資源成習慣時,對於政府的宣稱解除管制措施,工會團體是否也可因應成長?時適2011年5月1日施行上路之工會法

滿周年,基於集體勞動法制的重大變革,本文探討工會幹部對於新工會法制的看法及期待,以作為主管機關未來推動工會事務時之參考。本研究採深度訪談法,訪談5位工會幹部及3位專家學者,發現如下:一、新工會法籌組程序簡化未影響勞工籌組意願:工會幹部不一定認同簡化籌組程序是保障勞工團結權,反而認同舊工會法由主管機關及上級工會介入輔導成立,程序上合法,也感覺較有正當性。專家學者認為簡化籌組程序與勞工組織意願沒有關聯,應視視大環境經濟情況及勞工的自覺。二、同一事業單位疊床架屋的企業工會造成工會內部分裂新工會法第6條第1項規定造成同一事業單位疊床架屋的工會型態,受訪者認為放寬的工會組織,法令未有強制整合機制,反而可

能造成工會力量的不團結,甚至就是力量分裂,尤其關係企業工會組織系統過於龐大,建議以聯合會組織型態產生,才能發揮工會功能。三、「柔性」強制入會所衍生的問題新工會法第7條企業工會採強制入會制度,工會幹部皆同意工會法不應規定強制入會,但是當提及所屬工會現況時,又表示以目前我國工會力量不彰,需要有強制入會的規定才能維持一定生存。專家看法點出了由公權力強制勞工入會,工會自主意識不易發揮,工會力量則無可展現,如果沒有理念及使命感的主動加入,無助於工會真正的團結行動,所以皆肯定應採取自由入會。四、工會未協助弱勢勞動者之團結權新工會法對於非典型勞動者(如臨時工、契約工、部分工時等)及外籍勞工等相較弱勢的勞動者

參加工會的權利未有不同規定,該等勞工多為補充性、調節訂單需求的短期勞動者,依工會現行法令本應強制該等勞工加入工會,但是大部分的工會或於章程、或依習慣,皆未讓臨時工、契約工、部分工時及外籍勞工等勞動者入會,原因在於無法協助將短期契約變成長期正式僱用型態。五、新工會法規範工會財務收費標準造成絕大多數的工會章程違法新工會法將會費收入修正為下限規定,但是變更會費收取標準為修訂章程之重大事項,須經一定程序通過後方得修訂,絕大多數這個修訂案未通過,結果仍維持舊有收費標準,造成章程違反法令規定,反而使絕大多數企業工會之章程處於違法狀態,且進退失據。受訪專家肯定政府協助工會財務健全可免於處處依賴資方提供或要求

政府補助,但是反對國家以法律規定工會會費之應收標準,這個規定反而會挑戰工會在勞工心目中的價值及造成內部紛亂。六、工會不當勞動行為卻是我國法令明文化的保障美、日二國規範禁止雇主對工會施予攏絡行為,如給予工會幹部會務假、辦公場所的提供及雇主代扣會費等支配介入問題,以免影響工會獨立運作的自主性,但是這些項目卻是我國法令明文保障且工會極力爭取的目標。專家學者的看法與工會幹部並無不同,在企業工會的幹部仍受雇於資方,許多資源須向資方爭取方能讓工會會務順利運作。七、雇主不當勞動行為樣態完整明文化受到肯定新工會法第35條將雇主對工會幹部不當勞動行為各款明訂於法條上,相當程度將雇主不當勞動行為樣態整合,受訪工會

幹部表示有明文當然有保障,可以保障工會幹部的行為,且主管機關如果可以依職權協助裁決委員會釐清爭議,以便迅速認定,工會幹部更能安心推動會務。專家學者認為新工會法第35條已經夠明確了,重點在是否有配套措施協助裁決期間工會幹部度過經濟難關及有效嚇阻雇主行為的懲罰性條款。八、新增不當勞動行為裁決機制受到肯定我國新集體勞動體制新增建立之準司法機制—裁決制度,可以協助認定不當勞動行為,有助迅速釐清爭議,受訪工會幹部及專家學者對於裁決機制肯定多於批評,明確的處理機制對工會幹部有一定的保障,樂見這樣制度的建立。九、不當勞動行為裁決機制促使工會與雇主進行團體協約協商新團體協約法課予勞資雙方誠信協商及強制協商之義

務,規定勞資雙方均有進行團體協約協商之義務。本次訪談工會幹部對於團體協約的強制協商機制原則給予肯定,也的確促使受訪工會進行團體協商,但是強制協商僅是要求勞資雙方進入協商程序,是否具有實質協商效果,考驗工會幹部的功力了。專家則認為裁決機制只能促使工會與雇主團體協商,但是不一定能有簽訂團體協約的結果。十、其他意見整體而言,在現今全球化經濟,就業市場的不穩定,新工會法修正施行無法改變近年來的經濟政策,工會不敢持有太高發展的期待。新勞動三法無法改變工會孱弱的現實,沒有讓工會更強,工會的式微是全球的趨勢,非僅台灣而已。總之,我國工會近百年的發展,在不同歷史背景已修訂九次,工會家數不但沒有因強制組織增加,

反而逐漸減少,沒有因為強制入會而提高勞工組織率及會員凝聚力,勞資爭議絕大多數仍屬個別爭議,最重要的團體協約簽訂率從未見增加,可見我國工會的發展與集體勞動法制如何規範沒有直接關係,在於勞工對團結權的意識是否有認知,故本研究以為,重點不在集體勞動法制之修訂內容,而是勞工集體意識何時被喚醒,否則我國工會的發展仍然是有限的。