垃圾山宜蘭的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦unknow寫的 中華民國都市計劃學會50週年專輯 和賴曉珍的 好品格童話2:孔雀先生的祕密都 可以從中找到所需的評價。

另外網站【宜蘭市景點】樂色山Le Soul Hill~樂高積木主題樂園。好看又 ...也說明:宜蘭 又有新景點啦~ "樂色山Le Soul Hill" 這個名字超可愛的很像我們一般人講的"垃圾山" 但~不是哦!!! 原來這裡是樂高積木主題館Abby家.

這兩本書分別來自詹氏 和小天下所出版 。

實踐大學 家庭研究與兒童發展學系家庭諮商與輔導碩士班 謝文宜所指導 陳品如的 儲物症家屬經驗之初探-以成年子女為例 (2020),提出垃圾山宜蘭關鍵因素是什麼,來自於儲物症、家屬經驗、成年子女。

而第二篇論文慈濟大學 宗教與人文研究所 林建德所指導 黃滎欽(誠恕)的 初探證嚴法師「無我」之思想及其應用 (2019),提出因為有 證嚴法師思想、無我、應用佛學、慈濟學、志工精神的重點而找出了 垃圾山宜蘭的解答。

最後網站包棟民宿垃圾炸屋…他砸2萬住「資源回收場」 在地曝老闆身分則補充:隨著本土疫情趨緩,國內旅遊逐漸復甦,其中宜蘭擁有好山好水,加上交通方便,是不少民眾出遊的第一首選。不過,一名網友近日包下宜蘭縣頭城鄉一間包棟 ...

中華民國都市計劃學會50週年專輯

為了解決垃圾山宜蘭 的問題,作者unknow 這樣論述:

儲物症家屬經驗之初探-以成年子女為例

為了解決垃圾山宜蘭 的問題,作者陳品如 這樣論述:

本研究旨在探討儲物症家庭中成年子女的生活處境、內在觀點與因應策略,以建構臺灣本土儲物症家屬經驗之樣貌,使隱微的家屬經驗得以被理解及看見。研究問題為:(一)儲物症患者症狀對成年子女生命經驗的影響?(二)儲物症患者成年子女如何看待患者的儲物症狀?(三)儲物症患者成年子女曾做過哪些嘗試與因應?本研究採用質性研究的扎根理論方法進行資料分析,共訪談十位研究參與者(六名男性四名女性,年齡分布為22~45歲,平均33.6歲)。研究結果發現:(一)儲物症對子女生命經驗的影響包含與日俱增佔據家中的囤積物品、在成堆囤積物中夾縫求生的生活、因囤積所苦而產生身心負荷及持續經驗人際層面的困局。(二)儲物症患者

子女對儲物的理解包含四大面向,一是儲物症患者的成長世代:經濟與情感的雙重匱乏;二是儲物症患者的挫折經驗:以外在物品填補內在失落;三是儲物者患者的難解情緒:外在混亂象徵內在的苦痛;最後是追求新奇的個性與特質:喜愛嘗新或富有研究精神(三)儲物症患者子女之因應內涵可分為兩類,包含問題焦點因應及情緒焦點因應。前者是面對父母儲物症議題曾運用的策略,後者著重於如何避免儲物症所帶來的壓力而導致身心徵狀。綜合研究結果,延伸討論關於儲物症症狀對心理空間的越界與侵擾、並放置於社會脈絡中試圖理解世代差異及華人文化的影響,整理出儲物症患者成年子女的處境與力量。最後,提出對於未來研究、社會資源及諮商輔導工作的相關建議。

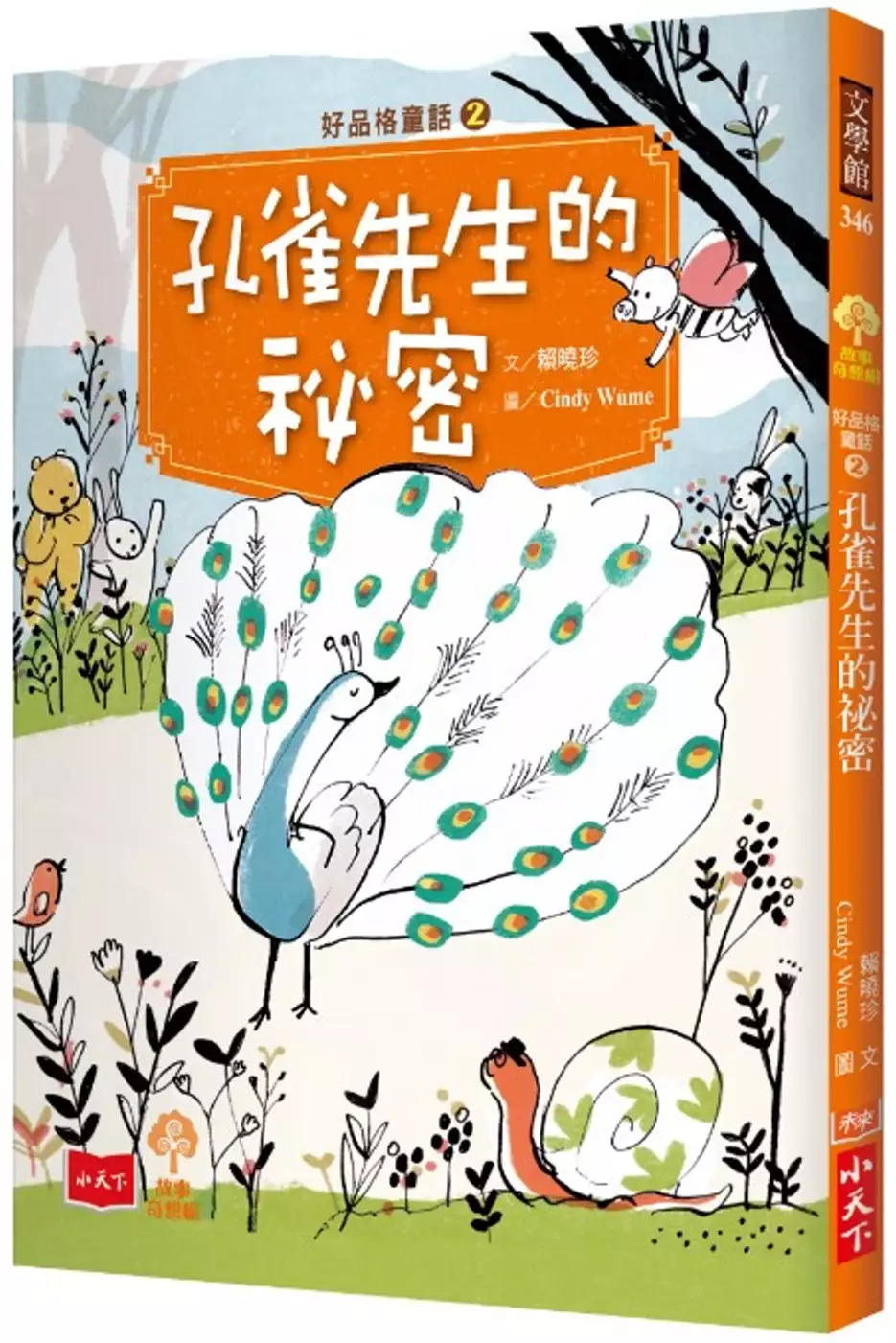

好品格童話2:孔雀先生的祕密

為了解決垃圾山宜蘭 的問題,作者賴曉珍 這樣論述:

新時代的品格童話 金鼎獎作家賴曉珍最美好的創作 Cindy Wume x 尤淑瑜 x 楊宛靜 x 右耳 四位插畫家首度合作打造全新系列 跟著品格精靈小珍豬一起探訪童話森林 看看故事主人翁的快樂與煩憂,再想想自己可以怎麼做! 賴曉珍‧好品格童話 用好故事幫助孩子,讓心靈充滿勇氣和力量 在這個困惑的年代,美好的品格,真、善、美的人性, 是人心的定錨與療癒的能量, 無論跨入任何世紀,永遠像寶石般閃閃發光。 賴曉珍好品格童話系列目前規劃有四冊,每冊三篇故事(每冊約100頁),分別由四位插畫家配製插圖,篇篇各有風格。每篇故事都有一個核心價值,並延伸出一個有趣的科學小知識。

好品格童話 ①《壞脾氣的星星》包括故事: 〈壞脾氣的星星〉(情緒管理) 天上有一顆壞脾氣的星星,他動不動就愛生氣,愛生氣讓他亮閃閃,愛生氣讓他變美麗,於是他拚命的生氣,一直生氣,很用力的生氣,氣到全身燒起來了! 〈紫松鼠〉(自由平等) 松鼠媽媽生下一隻紫松鼠寶寶,天啊!她簡直嚇壞了。正常的松鼠不是灰色,就是深褐色,當然也有紅色或黑色,但有誰見過紫色的松鼠?紫松鼠不只身體顏色,連個性也和其他松鼠不一樣。 〈不多也不少〉(知足惜福) 小兔子綿綿是個快樂的孩子,她覺得自己想要的東西,她都擁有了,不多也不少。但學校要舉辦二手物品義賣,綿綿好苦惱,找不到東西可以捐出來

。 好品格童話 ②《孔雀先生的祕密》包括故事: 〈蛞蝓和蝸牛〉(誠懇信實) 蛞蝓和蝸牛是好兄弟,大家都說他們長得像雙胞胎,差別只在於蝸牛身上有殼,而蛞蝓沒有。有一天,蛞蝓想要出遠門,去找蝸牛來借殼…… 〈孔雀先生的祕密〉(坦誠自信) 孔雀先生是人見人羨慕的完美先生,不僅英俊瀟灑,氣質優雅,頭腦又好,還有一身燦爛耀眼的羽毛。但事實上,他把自己的缺點藏起來,當成心中的祕密…… 〈最美麗的蘋果〉(自我肯定) 小蘋果誕生在老奶奶的果園裡,她幻想自己長成美麗的大蘋果,將如何受到人們的讚美和喜愛。但是有一天,她發現自己原來是長相畸形的蘋果,就要被摘除,她害怕的往樹葉裡躲藏

…… 好品格童話 ③《狐狸奶奶的魔法餅乾》包括故事:〈什麼都有的大富翁〉(仁厚慈愛)、〈藍色的精靈翅膀〉(獨特與愛)、〈狐狸奶奶的魔法餅乾〉(耐心負責) 好品格童話 ④《偷影子的小精靈》包括故事:〈小精靈的蛋糕店〉(合作互助)、〈偷影子的小精靈〉(真心滿足)、〈垃圾山花園〉(愛物惜物) 本系列希望藉由故事主角的生命體驗,將優質的品格概念,內化至小讀者的人格之中;在潛移默化下,於生活中實踐美好品格,成為正直的人。 名人推薦 ◎這一系列的故事,富於創造的原型,主題既符合品格教育,更帶著醇美質樸的特質,文字與敘述都有韻味,插圖又充滿可愛童趣,內蘊極其動人溫暖,具有深刻的啟發

性。書中關於自我價值、謙遜、情緒、信實、勇氣……等品格故事書寫,竟然如此貼近孩童的心靈,也洞悉了兒童生活與兒童心理。──知名作家、親子教育專家 李崇建 ◎曉珍為孩子投入心力,一篇篇美好的文字從她筆下流洩而出,筆調溫暖、情感豐富。雖說每一篇都設有特定的品格主題,讀起來卻完全不說教。與其說這些故事是為了達成品格教育而寫,不如說,從故事裡隨處都能找到不同的品格價值。──《未來兒童》月刊總編輯 陳雅茜 ◎曉珍有一顆童真的心,是「距離兒童很近」的大人。她走進故事裡,用淺淺的文字「由內而外」的把故事撥亮。這些小童話都有傳統童話的外貌,溫溫暖暖,讀起來很愉快。但它們又不像傳統童話「一根直線通到底

」,許多篇章都多了一些轉折,有時還會悄悄加入一些新觀點,呈現出另一種新生命的選擇。──金鼎獎得主、知名兒童文學作家 林世仁 ◎閱讀故事,是學習品格的好方法,而挑對好的故事,是跨出品格學習的第一步。賴曉珍撰寫的「好品格童話」系列透過淺顯易懂的文字,凸顯故事主角的生命體驗;透過「品格精靈」的說明,讓孩子輕鬆習得品格觀念;此外,每篇故事另有延伸趣味科學小知識,讓孩子同時擁有優質品格與科學智慧。──教育部閱讀推手、宜蘭縣順安國小教師 邱怡雯 ◎這套童話為品格教育提供了很好的討論素材,不僅故事活潑有趣,文字優美流暢,最重要的是,作者把故事主角面對衝突情境的思考,以及遭遇道德兩難困境的心理掙扎

生動的呈現出來,有助小讀者產生更深刻的思考與體驗。──清華大學幼兒教育學系副教授 周育如 ◎賴曉珍創作的「好品格童話」系列裡的每篇故事,設想品德豐厚的形貌,以生活為圓心,以啟發熱忱為半徑,為一切可以符應學習的範疇,構築美好的生命經驗。我喜歡這樣的文學創作,喜歡以品德的學習為主,實踐品德的互動學習,並安排科學小知識融入其中,藉由多樣態的閱讀,分享品德的可貴與豐美。──屏東縣餉潭國小校長 林秀英 ◎賴曉珍創作這套具有教育使命感的「好品格童話」系列是很大的挑戰。但作者巧妙的以童話的象徵性隱喻,以及昆蟲、動物、精靈、星辰等擬人化的主角所遇到的困境,來暗示兒童面臨的生活問題與可能的解決方法,

吸引小讀者參與每個故事主題的探索旅程。──臺東大學兒童文學研究所副教授 黃雅淳 *有注音

初探證嚴法師「無我」之思想及其應用

為了解決垃圾山宜蘭 的問題,作者黃滎欽(誠恕) 這樣論述:

本論文依據歷年來證嚴法師開示文獻,彙整「無我」之思想詮釋,主要有兩大探討重點並發現:一、佛說「無我」一直以來受到質疑:「無我」又何以有輪迴存在?究竟是誰在生死輪迴?法師是以轉染淨相依、生死流轉的「阿賴耶識」,成為清淨解脫,「無我執」、「無法執」的「如來藏識」作為根本教說。從佛教思想史脈絡之檢視發現,法師說「如來藏」是「如來法藏」、「佛法藏」、「法藏」,是對傳統「如來藏」說另一義的詮釋。「如來藏」有「法」義而沒有「我」義,或許可用以應對現今學術界關於「如來藏我」的爭議。此外,法師所說「無我」,亦融會印度佛教經論與中國高僧註疏的特色,更進而將「真空妙有」、「如來藏識」與「無我」貫通在其思想詮釋中

。二、如何應用「無我」法義作為教化,令現代人易於接受及實踐?法師是以慈濟志業的事相及人品典範為例,以析字、譬喻、相對等各種方式,開示「無我」作為方便教說:其一,是對治貧者、富者的心態,以建立人人平等的志工團體;其二,是將「義工」有「我」的付出,轉成有大「士」之「心」、四無量「心」的「志工」服務;其三,是將「職工」為生活而工作的心態,轉成為工作而生活、為利益眾生而樂於付出的使命感,使能依於「志工精神」,將職業與志業合一而奉獻自己。相對於印度及中國佛教的修行傳統重於以禪定法門體悟「無我」(anātman),慈濟志業為「證嚴法師思想」的具體呈現,乃是以「無我」思想體現「志工精神」,從布施修行法門而入

,從社會性「無我」(non-self)領悟心理性「無我」(anātman)。本論文題目英譯的Non-self一詞,即表示法師的「無我」思想包含此二義。本論文可能的學術貢獻,是以「證嚴法師思想」研究中的「無我」思想作為範例,從「應用佛學」角度,探討從實踐導向理論的新路徑,包括:一、「生活應用」,以法師及慈濟志工「無我」之思想體悟與日常實踐為例;二、「教化應用」,以蘊含「無我」思想之「靜思語」為例;三、「時代應用」,以法師「無我」思想與當代學科對話為例。現代學者所提出的「應用佛學」,在法師的佛教思想中得到印證,除了找到學術與信仰之間的平衡,亦為「慈濟學」研究找到新的發展契機。

垃圾山宜蘭的網路口碑排行榜

-

#1.【宜蘭景點】樂色山積木樂園:娛樂互動性高,好玩好拍

【宜蘭景點】樂色山積木樂園:娛樂互動性高,好玩又好看好拍 ... 積木樂園不專屬於小朋友拼玩,更是拍照打卡、大人紓壓釋放心中垃圾的宜蘭新景點~. 於 www.parenting.com.tw -

#2.【宜蘭市】宜蘭樂色山。樂色山積木樂園,積發你的無限想像!

垃圾山 也是景點?原來是宜蘭樂色山積木樂園啦!上網查google maps網友評價非常好,看網友分享的照片也超有趣,這一趟宜蘭行,我們將樂色山排入行程 ... 於 1817box.tw -

#3.【宜蘭市景點】樂色山Le Soul Hill~樂高積木主題樂園。好看又 ...

宜蘭 又有新景點啦~ "樂色山Le Soul Hill" 這個名字超可愛的很像我們一般人講的"垃圾山" 但~不是哦!!! 原來這裡是樂高積木主題館Abby家. 於 abby0318.pixnet.net -

#4.包棟民宿垃圾炸屋…他砸2萬住「資源回收場」 在地曝老闆身分

隨著本土疫情趨緩,國內旅遊逐漸復甦,其中宜蘭擁有好山好水,加上交通方便,是不少民眾出遊的第一首選。不過,一名網友近日包下宜蘭縣頭城鄉一間包棟 ... 於 www.ctwant.com -

#5.鋁板哪裡買

包含宜蘭ig打卡景點、秘境景點、當地私房景點、室內景點、約會勝地、或宜蘭 ... 積木博物館,老闆取名宜蘭樂色山,乍聽之下真的會以為是宜蘭垃圾山, ... 於 ua3aj.mikewhellans.co.uk -

#6.宜蘭縣烏石港養灘,竟養出垃圾山。 - 水產試驗所

宜蘭 縣烏石港養灘,竟養出垃圾山。 日期:103-12-22. 報別:聯合新聞網; 版別:0. 回上一頁; 回最上面. 陸人愛嗑台灣秋刀魚,價格跌不下。 於 www.tfrin.gov.tw -

#7.宜蘭焚化爐歲修花蓮垃圾山將破萬噸 - 工商時報

宜蘭 焚化爐歲修花蓮垃圾山將破萬噸 ... 春節九天連假,花蓮湧入30萬人潮,縣內各掩埋場待焚垃圾堆積如山,累積垃圾達8600公噸,其中花蓮市垃圾掩埋場超過 ... 於 m.ctee.com.tw -

#8.獨家/南投垃圾山氾濫!環保署腦筋動到宜蘭竟跨250公里求助 ...

原文網址:獨家/南投垃圾山氾濫!環保署腦筋動到宜蘭竟跨250公里求助代燒【菱傳媒】 南投垃圾問題嚴重,家戶垃圾堆置量超過21萬公噸,引發民怨, ... 於 www.bigmedia.com.tw -

#9.垃圾堆積!蔡培慧邀中央解難題拚年底剷平草屯「垃圾山」

南投草屯的垃圾堆置場因為長期無法外運,近7萬噸的垃圾堆置成山,緊臨堆置場的「鳥嘴潭人工湖」年底就要完工,為避免對人工湖造成影響,環保署將協助 ... 於 www.setn.com -

#10.宜蘭樂色山》積木博物館再升級!超好拍積木樂園夢幻小小兵跑道

宜蘭 新景點樂色山由宜蘭積木博物館搬遷重新改裝,大空間裡處處驚奇,成為拍照打卡新亮點!夢幻小小兵跑道、療癒森林派對,還有尖叫步道! 於 yoyoman822.pixnet.net -

#11.彷彿來到仁山植物園,南港山水綠生態公園之旅 - 健行筆記

木造的花廊,佈滿了藤蔓類植物,整體造型設計真的很像宜蘭的仁山植物園, ... 山水綠公園原本為山豬窟垃圾掩埋場,因此設有沼氣收集站用來發電,算是 ... 於 hiking.biji.co -

#12.【遊玩】宜蘭縣.蘇澳鎮:(景點)曾經的賊仔澳垃圾場

Wisely在很久之前就曾讀過一篇網誌,介紹了宜蘭老家蘇澳鎮裡有個很特別的地方,原本是當地的垃圾場但後來卻變成了美麗的玻璃海灘。 於 www.wiselyview.cc -

#13.路線一員山惠好尚德 - 路線資訊 全國垃圾車清運路線查詢網

清運序 清運點名稱描述 清運時間 一般垃圾 廚餘回收 資源回收 1 原鄉料理 15:50 一、二、四、五、日 一、二、四、五、日 一、二、四、五、日 2 憲兵隊 16:00 一、二、四、五、日 一、二、四、五、日 一、二、四、五、日 3 賢德路二段1巷 16:10 一、二、四、五、日 一、二、四、五、日 一、二、四、五、日 於 hwms.epa.gov.tw -

#14.垃圾車APP及路線清運資訊 - 礁溪鄉公所

「宜蘭垃圾車」APP已於Android系統及iOS系統上正式上線了!透過APP宜蘭縣民可由所在地搜尋附近垃圾車的行蹤,提供主動通知提醒垃圾車抵達時間,亦可查詢垃圾車動態、清 ... 於 jiaosi.e-land.gov.tw -

#15.颱風「瑪娃」往北北東遠離氣象局:17:30解除海警 - 台視新聞網

雖明日降水緩和,但宜蘭山區有豪雨等級的降雨,山區土石較鬆散,民眾前往山區活動注意坍方落石;而北台灣山區雨勢依然較大,請民眾留意局部大雨;另南台灣 ... 於 news.ttv.com.tw -

#16.樂色山Le Soul Hill - 博物館

「宜蘭樂色山」給你一點顏色瞧瞧!2022年全新景點,十四大展區,上千件精美作品,數量全台最多,20年的收藏,30年的創作,200年的故事,無論是可愛療 ... 宜蘭垃圾山 於 lets-go-wonderful.business.site -

#17.垃圾山| 標籤| 第1頁 - 公視新聞網

南投垃圾問題難解,目前全縣堆置垃圾已經有23萬噸。今年底鳥嘴潭要啟用供水,環保署也發文給宜蘭等縣市,希望協助南投去化。南投縣環保局表示,目前有6縣市以互惠方式 ... 於 news.pts.org.tw -

#18.宜蘭焚化爐歲修花蓮垃圾山將破萬噸- 生活- 中時

宜蘭 利澤焚化爐歲修20天,花蓮垃圾場堆置垃圾將破萬噸,代焚垃圾量相當要連燒3個月以上,才消化的完。(許家寧翻攝). 位於七星潭海岸南段的花蓮市 ... 於 www.chinatimes.com -

#19.各樓層都別具特色超好拍,還有樂高積木遊戲區千萬別錯過 ...

不得不說宜蘭觀光工廠開立的速度還真的是快,2022年新開幕宜蘭樂色山Le Soul Hill可是一座樂高積木樂園, 光是一聽到積木相信每個孩子絕對就是瘋狂, ... 於 coco5438.com -

#20.宜蘭最新景點|樂色山積木樂園 - TISS玩味食尚

... 更是一家不折不扣的樂高積木博物館,老闆取名宜蘭樂色山,乍聽之下真的會以為是宜蘭垃圾山,如果搭計程車跟司機大哥說:我要去宜蘭樂色山, ... 於 tisshuang.tw -

#21.斗南垃圾場深夜起火燃燒大批消防人員迅速灌救控制 - 觀傳媒

斗南垃圾場深夜起火燃燒大批消防人員迅速灌救控制. ... 且目前已製作完成約2萬噸的SRF固體再生燃料,原先推積如山的垃圾山已逐漸削平,目前約估尚有4 ... 於 www.watchmedia01.com -

#22.影/台南3歲妹今告別式!爸發悼文痛徹心肺重傷母坐輪椅送女兒 ...

影/雲林垃圾山半夜全面燃燒! ... 礁溪溫泉飯店針孔偷拍宜蘭警衝新北逮人. 2天前社會 ... 影/阿里山公路遊覽車疑閃避獼猴擦撞山壁4人輕傷. 於 ctinews.com -

#23.2022宜蘭最新親子景點.樂色山積木樂園,積發你的無限想像 ...

宜蘭 2022最新親子景點/室內景點推薦♥宜蘭樂色山Le Soul Hill♥是一間以積木為主題的積木 ... 平常垃圾話說多了,還是來看點藝術作品補充文藝氣息吧!!! 於 travel.line.me -

#24.宜蘭親子積木

積木博物館若要推薦宜蘭親子景點/宜蘭下雨天景點的話一定有宜蘭市的「積木 ... 一家不折不扣的樂高積木博物館,老闆取名宜蘭樂色山,乍聽之下真的會以為是宜蘭垃圾山, ... 於 suzani.at -

#25.樂色山沒垃圾!色彩繽紛的樂高積木創作讓你大開眼界 - 野旅行

宜蘭 新景點「樂色山」14日全新開幕,超大展場空間以積木創作為主題規劃了尖叫步道、鏡面空間與自己動手創作的積木池,總共14個展區,要帶你走進樂高的 ... 於 www.yatravel.tw -

#26.淡水垃圾山臭氣薰天一整年新北:要求中央1個月內改善 - 聯合報

新北市淡水區淡海路280巷內堆滿垃圾,被當地人稱「垃圾山」。新北市議員陳偉杰表示,經查,發現倒垃圾元凶已被移送地檢署關起... 於 udn.com -

#27.全新開幕樂高積木新景點,大人小孩都超好玩超好拍網美打卡聖地

樂色山(不是 垃圾山 )積木樂高博物館於2021年底全新開幕,全館共14個不同主題的展間, ... 宜蘭 博物館#網美聖地#樂色山#樂高積木Photo and film: Louis, ... 於 www.youtube.com -

#28.花蓮變垃圾山臭氣沖天,台泥想幫忙燒卻踢到鐵板? - 遠見雜誌

即便宜蘭願意跨縣市幫忙燒垃圾,但截至五月底,花蓮仍累積近1萬5000公噸垃圾無處去,只能暫時堆置在美崙、七星潭沿岸邊。抗議現場,花蓮縣環保局長饒忠 ... 於 www.gvm.com.tw -

#29.樂色山Le Soul Hill (2022宜蘭新景點宜蘭垃圾山) - POPO筆記

宜蘭 市東津一路192號. ... 樂色山Le Soul Hill (2022宜蘭新景點宜蘭垃圾山). popo-icon-share. 分享. popo-icon-landmark. 宜蘭市東津一路192號. 於 www.poponote.com -

#30.浴火重生的土地‧內湖復育園區 - 玩全台灣旅遊網

【玩全台灣旅遊網特約記者wantsunny 報導】「內湖復育園區」前身是「內湖垃圾山」,原名「葫洲里掩埋場」,經八年整頓後改建為公園綠地,特別選在104年6月5日(世界環境日) ... 於 okgo.tw -

#31.整頓五股垃圾山強力打擊非法程大維請林佳龍回去好好做功課

而整頓垃圾山觸及到非法業者龐大利益,營建裝潢廢棄物處理的確不復以往,經市府團隊一番整頓,現已回到合法處理體系,無處可再「亂」倒。 於 newsday.tw -

#32.[宜蘭] 樂色山免費專人導覽一票暢玩繽紛14大展區好玩又 ...

參觀樂色山的門票每人230元,90公分以下幼童免費,65歲以上長者、持身心障礙手冊者與陪伴者可購買愛心票,每人125元。 樂高積木博物館, 宜蘭垃圾山, 宜蘭 ... 於 www.adongm.com -

#33.宜蘭新親子景點!超好玩積木樂園「樂色山」有尖叫步道

乍聽到「樂色山」許多人都會直覺想成「垃圾山」,園方表示,「樂色山」意指很多色彩繽紛的積木堆成山一樣。的確,從入口售票處開始,就可以看到許多積木 ... 於 travel.ettoday.net -

#34.被遊客玩爛!秘境變垃圾山粉鳥林即起封閉 關閉 景點 TVBS ...

位在宜蘭縣東澳「粉鳥林」漁港旁的一處海灘,因為擁有湛藍的清澈海水,原本是當地人才知道的「秘境」,未料近來卻因為爆紅後吸引大批遊客爭相到訪, ... 於 news.tvbs.com.tw -

#35.【宜蘭樂色山】放大三倍版的樂色山積木樂園

走~一起去宜蘭樂色山,光明正大製造樂色! 積木博物館升級為放大三倍版的樂色山積木樂園,. 不僅是一座供欣賞的靜態積木博物館,. 共打造十四個展區,. 於 hulong.tw -

#36.宜蘭樂色山積木博物館,必玩親子景點室內雨天備案門票票價

孩子們可以創作出屬於自己獨一無二的積木樂色車,還能試著讓「樂色車」滑下坡道、滑進垃圾桶裡XD. 宜蘭樂色山積木博物館,必玩親子景點室內雨天備案 ... 於 kafkalin.com -

#37.宜蘭8所學校攜手攀岩淨山,讓世界最美小徑太平山「見晴懷古 ...

見晴懷古步道自2014年起被列為世界最美小徑之一,遊客慕名而來,卻也遺留下許多垃圾和隨身物品。近日,太平山國家森林遊樂區舉行了「見晴懷古步道」淨 ... 於 smiletaiwan.cw.com.tw -

#38.在App Store 上的「宜蘭垃圾車」

閱讀評論、比較客戶評分、查看截圖,並進一步瞭解「宜蘭垃圾車」。下載「宜蘭垃圾車」並在iPhone、iPad 和iPod touch 上盡享豐富功能。 於 apps.apple.com -

#39.玩的瘋Wonderful親子廚房/ 樂色山Le Soul Hill (2022宜蘭新 ...

Reviews about 玩的瘋Wonderful親子廚房/ 樂色山Le Soul Hill (2022宜蘭新景點宜蘭垃圾山), 宜蘭縣, phone numbers, addresses, hours. Leave your feedback. 於 tw.asiafirms.com -

#40.宜蘭親子景點~樂色山積木樂園,小小兵跑道、療癒綠洲好好拍

新開幕宜蘭樂色山Le Soul Hill是一座樂高積木樂園,全館展出上千件以樂高積木堆砌創作的作品,突破傳統樂高積木博物館只能用眼睛看,【宜蘭樂色山】的 ... 於 snoopyblog.com -

#41.標籤: 宜蘭垃圾山 - 滿分的旅遊札記

宜蘭垃圾山 -標籤文章彙整。 @滿分的旅遊札記. ... 迎接2022,宜蘭又有最新好玩的景點-樂色山樂色山Le Soul Hill是近期宜蘭最夯的景點之一是座以樂… 於 fullfenblog.tw -

#42.宜蘭室內景點「樂色山」小孩瘋玩積木,跟父母搶和小小兵/大眼 ...

宜蘭 又多了一個室內吹冷氣、雨天躲雨的去處~以繽紛積木為主題的「樂色 ... 更特別打造積木垃圾堆,讓小孩樂泡在積木,玩到不肯離開~(宜蘭熱門景點). 於 bobowin.blog -

#43.【2023宜蘭景點懶人包】16個宜蘭必去景點,在地人秘境推薦

除了宜蘭的好山好水和世界知名的童玩節外,更有許多私密景點只有在地人才知道,在地人小編不藏私,一起去探索這些宜蘭景點吧! 文章目錄. 情人灣; 賊仔澳 ... 於 www.funtime.com.tw -

#44.2022 宜蘭親子景點「樂色山Le Soul Hill」(垃圾山)。全台唯一 ...

樂色山| 票價資訊 ... 這裡的票價分成一般票、愛心票、跟免費三種。 一般票原本是250元,因為正值開幕期間有優惠,所以不管是假日亦或是平日,通通都是200元 ... 於 fairylolita.com -

#45.宜蘭縣烏石港養灘竟養出垃圾山 - 好房網News

美麗沙灘竟變成垃圾山!烏石港北側是人氣高的衝浪熱區,因南側沙灘遭侵蝕,宜蘭縣政府兩年前以漁港清出的淤土養灘,沒想到被夾帶大量垃圾,養灘不成, ... 於 news.housefun.com.tw -

#46.宜蘭親子景點》樂色山~樂高變身藝術品和美拍場景

樂色山好玩嗎? · 地址|宜蘭縣宜蘭市東津一路192號 · 電話|09:00-17:00 · 營業時間|(03) 922-9268 · 收費|門票$250 元,開幕優惠門票$200,可折抵$100 ... 於 twobunny.tw -

#47.景點】樂色山。2022年宜蘭最新親子景點,可以拍網美照的 ...

積木迷看過來!2022年宜蘭全新景點以積木主題的樂園,整區上千件作品,不僅有世界名作還有互動功能及拍 ... 一開始聽到與垃圾山同音的場館,有點鬧! 於 jasonslife.tw -

#48.南投垃圾堆置逾23萬噸環保署盼宜蘭協助去化 - 臺灣時報

南投垃圾問題日益嚴重,目前已累積超過二十三萬公噸,整個草屯垃圾山臭氣沖天引發民怨,環保署為協助南投解決垃圾問題,日前發文求助擁有焚化廠的宜蘭 ... 於 www.taiwantimes.com.tw -

#49.宜蘭樂色山!好玩好拍樂高積木!樂色山積木樂園!積發你的 ...

樂色山積木樂園!積發你的無限想像!大人小孩都會愛翻天的宜蘭積木樂園,超酷鋼鐵人、美國隊長等漫威主角, ... 於 damon624.pixnet.net -

#50.一起去垃圾山玩,積木遊樂園「樂色山」/親子/室內/雨天備案 ...

祥之飛去宜蘭景點|一起來去垃圾山玩,宜蘭市今年最新親子室內景點「樂色山」,是一間以樂高積木為主題的觀光景點,五彩繽紛的樂色山有上百件的積木 ... 於 hsiangwen.com -

#51.宜蘭垃圾車- Google Play 應用程式

宜蘭垃圾 車App是專為宜蘭縣在地民眾開發查詢垃圾車即時收運動態資訊的App,讓在地民眾掌握垃圾車即時位置。 歡迎宜蘭縣居民,下載宜蘭垃圾車App,讓您 ... 於 play.google.com -

#52.2023【樂色山】宜蘭市親子景點推薦.門票優惠.評論

【樂色山】並非大家口中的垃圾山,但是也因為諧音讓Sky聽過一次就記住了!主打繽紛的色彩,讓大家娛樂於顏色之中! 於 taiwantour.info -

#53.宜蘭樂色山|樂高積木樂園不是垃圾山|小小兵運動會.尖叫 ...

宜蘭 樂色山│景點資訊 · 詳細地址:宜蘭縣宜蘭市東津一路192號 · 連絡電話:(03) 922-9268 · 營業時間:09:00~17:00 · 公休日:星期三 · 停車資訊:有免費 ... 於 momotravel.tw -

#54.南投垃圾山氾濫!環保署腦筋動到宜蘭竟跨250 公里求助代燒

(記者林泊志/宜蘭報導)南投垃圾問題嚴重,家戶垃圾堆置量超過21萬公噸,引發民怨,環保署為協助南投解決垃圾問題,日前發文求助擁有焚化廠的宜蘭縣 ... 於 www.owlting.com -

#55.五股垃圾山整頓首面門牌核發 - 中華日報

記者吳瀛洲∕新北報導新北市去年底前完成五股區垃圾山全部違章建築拆除,五股戶政事務所配合進行違建門牌廢止並編定新門牌;由輔導合法化的統立環保 ... 於 www.cdns.com.tw -

#56.樂色山 Le Soul Hill - Google Maps

Looking for your own reviews and photos? You can contribute on Google Maps too! See my profile. Reviews. 於 maps.google.com -

#57.旅遊﹞宜蘭親子景點樂色山,夏天有冷氣的室內親子場所

之前看過朋友去宜蘭樂色山這個景點第一印象是這名稱也太搞笑樂色山=垃圾山重點是google上面打垃圾山也可以找到看來還滿有名的本來是沒有打算來這裡 ... 於 mamibuy.com.tw -

#58.一般廢棄物處理 - 宜蘭縣政府環境保護局

鄉鎮市 地點 啟用日期 封閉日期 面積 (公頃) 礁溪鄉衛生掩埋場 礁溪鄉二結村二結段564‑2地號 92年11月 94年6月 1.7282 冬山鄉衛生掩埋場 冬山鄉太和村太和段590,591地號 89年2月 96年1月 4.98 1.6(第一期) 0... 五結鄉衛生掩埋場 五結鄉利工段9地號 92年9月 ‑ 4.98 於 www.ilepb.gov.tw -

#59.【宜蘭網美景點】樂色山| 好玩好拍、令人驚嘆的樂高作品都在 ...

垃圾山 ? 第一次聽到「樂色山」這個名字真是狐疑,想說怎麼會有景點會借用垃圾的諧音。但這裡的展覽作品就跟它的名稱一樣超Cool,建築內外總共有十四 ... 於 sya.tw -

#60.宜蘭新景點》樂色山.走進積木樂園,積發你的無限想像

連垃圾山的諧音都跑出來了。 來到樂色山積木樂園, 旁邊備有停車場, 停車場很方便不怕沒地方可以停車。 於 yoke918.com -

#61.南方澳垃圾山-10 | Mapio.net

南方澳垃圾山-2 270, Taiwan, 宜蘭縣蘇澳鎮南… 南澳之美 南方澳民宅- 蘇澳鎮南建里 南方澳垃圾山-8 南方澳-賊仔澳的「寶石」近攝 南方澳垃圾山-6 Su'ao Township, ... 於 mapio.net -

#62.惡劣!疑跨縣市傾倒廢棄物宜蘭山區滿地垃圾 - 民視新聞

有民眾發現宜蘭冬山鄉的一條山路,被人惡意傾倒大量垃圾, ... 宜蘭縣冬山鄉長林崚甫表示:「希望環保單位趕快..... ... 更多新聞: 倉庫變垃圾山! 於 www.ftvnews.com.tw -

#63.比馬路高8公尺!龍潭垃圾山恐崩塌環保局允優先轉運定時清消

桃園龍潭店子湖垃圾掩埋場緊鄰產業道路堆置的高度逾三層樓,恐有坍塌危險,市議員徐玉樹、張肇良等前往現地會勘,要求環保局訂定有效清運計畫。 於 news.ltn.com.tw -

#64.宜蘭垃圾場 - Soltermo

宜蘭 縣環保局- 【垃圾回收停定點,丟棄垃圾好方便】 擔心下班後… 收運時間:本所每日上午6時30 ... 獨家/南投垃圾山氾濫!環保署腦筋動到宜蘭竟跨250 ... 於 eqypury.soltermo.pl -

#65.夏天有冷氣的室內親子場所,豐富的樂高作品,還可以挑戰小 ...

【國內∣旅遊】宜蘭親子景點♥樂色山,夏天有冷氣的室內親子場所,豐富 ... 樂色山(垃圾山)其實是一個樂高積木博物館,從大門開始就能看到許許多多大 ... 於 www.popdaily.com.tw -

#66.樂色山停留時間Archives - 涼子是也

「宜蘭樂色山」是宜蘭市以”積木”為主題的積木博物館aka 積木樂園,同音「宜蘭垃圾山」的「樂色山」不但沒有垃圾,而是滿滿精美展品,館內14 大展區 ... 於 lyes.tw -

#67.垃圾山 - 環境資訊中心

南投1.5萬噸垃圾山大火、卯澳漁村餐廳污水直接排入海、日本發現新種海鰻命名珍珠 ... 【午安環境】宜蘭縣府不支持龜山島蓋飯店、厄瓜多嚴重洪患、奧地利三日內逾百雪崩. 於 e-info.org.tw -

#68.內湖垃圾山清除工程監督委員會第30 次會議委員 ... - 臺北市首座

內湖垃圾山清除工程監督委員會第30 次會議委員意見回覆表. 決議事項. 辦理情形說明. 承辦單位. 一、梁委員永興 ... 假若臺北港公共工程與宜蘭縣政府於3 月底可收土,則. 於 www-ws.gov.taipei -

#69.宜蘭垃圾場

2022 宜蘭親子景點「樂色山Le Soul Hill」(垃圾山)。 ... 宜蘭縣利澤垃圾資源回收(焚化)廠為一座位在臺灣宜蘭縣五結鄉的垃圾焚化廠,是宜蘭縣境內 ... 於 ledeuxpiecescuisine.fr -

#70.花蓮垃圾山何去何從?環保局:推動水泥窯燒垃圾

花蓮有5鄉市垃圾,都是集中運送到宜蘭縣的利澤焚化廠焚化,遇上歲修、蘇花公路中斷,這些垃圾就得回到花蓮市垃圾場掩埋。9天連假過後,花蓮市統計垃圾 ... 於 www.dong-ze.com.tw -

#71.宜大出現垃圾山引起同學圍觀 - 國立宜蘭大學學生會新聞部

【宜蘭大學/學生會新聞部/趙婉鈞報導/照片學權部提供】. 昨(5)日起經過綜合大樓的同學,不免被一座垃圾山所吸引,以為那是學校清出的淘汰物品,但 ... 於 niuisnc2012.blogspot.com -

#72.五股夏綠地 - 旅遊台灣

五股夏綠地. 五股夏綠地擁有廣達60公頃的青青草地,這浪漫清新的美名背後,是新北市政府以「五股垃圾山環境整頓計畫」,將原先違章建築林立、人人避走的垃圾山整頓成為 ... 於 www.play.tours -

#73.Malos聊景點-「宜蘭」樂色山 - Potato Media

Malos聊景點,來聊聊台灣的那些景點~ . 垃圾山(咦)!!! . . . 「宜蘭的樂色山」不屬於「靜態」的博物館. 而是主打繽紛的色彩,讓大家娛樂於顏色之中. 樂色山的博物館 ... 於 www.potatomedia.co -

#74.假整地真棄土新北破獲五股垃圾山棄置廢土 - 台灣好新聞

新北市環保局重案組昨(1)日連假期間,查獲不肖業者違規載運新建工程產出之剩餘土石方欲至五股垃圾山內傾倒,企圖利用五股垃圾山整頓綠美化及建設期間 ... 於 www.taiwanhot.net -

#75.宜蘭樂色山,積木博物館2.0版,走進樂高積木世界裡

積木博物館2.0《宜蘭樂色山》打卡!帶你來垃圾山玩樂高積木,哈哈~一共14個展區帶你秒飛世界各國去,更巧遇名人~瑪麗蓮夢露,蒙娜麗莎,小朋友還能玩到 ... 於 bunnyann.com -

#76.宜蘭垃圾山的文章和評論 - 痞客邦

來看痞客邦超過1 則關於宜蘭垃圾山的文章討論內容: 肉魯的宜蘭樂色山!好玩好拍樂高積木!樂色山積木樂園!積發你的無限想像! 於 www.pixnet.net -

#77.南投垃圾山氾濫!環保署腦筋動到宜蘭竟跨250公里求助代燒

獨家/南投垃圾山氾濫!環保署腦筋動到宜蘭竟跨250公里求助代燒(記者林泊志/宜蘭報導)南投垃圾問題嚴重,家戶垃圾堆置量超過21萬公噸,引發民怨,環保署為協助南投 ... 於 tnews.cc -

#78.宜蘭遊樂園{15M2V04}

20米禮物聖誕樹、月亮。 宜兰景点推荐- 马蜂窝. 2022 宜蘭親子景點「樂色山Le Soul Hill」(垃圾山)。全台。 於 kn.snapems.net -

#79.宜蘭河金六結環保公園

宜蘭 市金六結垃圾掩埋場於1990(民國79)年興建,位於金六結營區旁,約計掩埋27萬噸垃圾,已堆成一座垃圾山。1998(民國87)年停止垃圾掩埋之後,閒置荒蕪,雜草叢生, ... 於 memory.culture.tw -

#80.勝洋水草誠徵假日/暑期工讀生 - 小雞上工

勝洋水草誠徵假日/暑期工讀生. 時薪$176. /. 宜蘭縣員山鄉. 10小時前 ... 於 www.chickpt.com.tw -

#81.樂色山積木樂園,積發你的無限想像 顛覆想像大人小孩同樂的 ...

宜蘭 旅遊熱門室內景點之一的【宜蘭樂色山】,以積木來打造的創意空間,建築內、外 ... 「噴樂色畫」展區,連命名都好有趣,這裏一點都不垃圾化喔! 於 www.mylovefamily.tw -

#82.宜蘭樂色山!超夯積木樂園,不只好拍還很好玩 - Yuki's Life

適合親子的宜蘭景點推薦再加一,來到宜蘭樂色山,彷彿置身積木主題樂園!(可不是垃圾山呀XD) 我愛的小小兵、巨型珍珠奶茶、大眼仔等各種有趣的積木作品,宜蘭樂色山 ... 於 yukiblog.tw -

#83.[新北汐止]新山夢湖長了斑點.寶特瓶、玩水的人們和帶不走的 ...

汐止新山夢湖長出了斑點..聽導覽人員說,那並不是湖泊自然產生的..有可能是餵魚產生.垃圾產生,細看著湖泊上還飄個寶特瓶呢..垃圾山也越疊樂高, ... 於 fupo.tw -

#84.宜蘭樂色山Le Soul Hill | Yilan City - Facebook

宜蘭 2022最新景點,用樂高與顏色打造十四大展區,上千件展品。門票可折抵. ... 是當季的鬼頭刀呀! 宜蘭樂色山Le Soul Hill. Mar 29. 垃圾山?樂色山? 於 www.facebook.com -

#85.農曆春假~各鄉鎮市垃圾清運情況- 宜蘭 - 葛瑪蘭新聞網

1月22日、23日(初一、初二):全縣停收垃圾。 1月24日星期二(初三):. 礁溪鄉(8點起)、員山鄉(8點30起) ... 於 www.kamalan-news.com -

#86.宜蘭垃圾山彙整 - 三小二鳥的幸福生活

兼具寓教於樂的積木可以說是爸爸媽媽們在教養孩子路上的好幫手~ 因此就更不能錯過位在宜蘭的宜蘭樂色山Le Soul Hill積木博物館啦! 於 wisebaby.tw -

#87.宜蘭親子景點推薦「宜蘭樂色山」大人小孩都愛的積木樂園!

宜蘭 親子景點推薦「樂色山」不但不是垃圾山,而是一座寶藏山Google評論將近6000篇4.7顆星好評,號稱全台最多積木作品的樂園共有14個展區、1000多件 ... 於 hamibobo.tw -

#88.斗南垃圾場深夜起火燃燒大批消防人員迅速灌救控制 - 蕃新聞

斗南鎮垃圾場,今(3)日零時20分突然起火燃燒,火勢相當盛大,遠處就能 ... 約2萬噸的SRF固體再生燃料,原先推積如山的垃圾山已逐漸削平,目前約估尚 ... 於 n.yam.com -

#89.宜蘭縣政府-員山鄉公所-清潔隊

一)每日實施垃圾不落地(星期三、六停收一般垃圾及資源回收物),聽到垃圾車音樂聲時,再將垃圾提出。 宜蘭縣垃圾清運時間表網頁版「宜蘭垃圾車」查詢系統請參考 ... 於 www.yuanshan.gov.tw -

#90.後山小調~花蓮縣的垃圾終有去處 - 新頭條

另一個垃圾山位於七星潭海岸,每次颱風一來,大浪把垃圾捲入大海汙染 ... 近年花蓮縣的垃圾運到宜蘭縣處理,碰到歲修停工等問題,垃圾處理也被迫 ... 於 www.thehubnews.net -

#91.【宜蘭市景點】樂色山Le Soul Hill:不是垃圾山喲!是樂高 ...

【宜蘭市景點】樂色山Le Soul Hill:不是垃圾山喲!是樂高積木博物館,幽默、趣味、藝術的積木創作、場景,非常好玩、好拍|110年11月開幕,親子旅遊推薦 ... 於 umechen.pixnet.net -

#92.獨家/南投垃圾山氾濫!環保署腦筋動到宜蘭竟跨250公里 ...

(記者林泊志/宜蘭報導)南投垃圾問題嚴重,家戶垃圾堆置量超過21萬公噸,引發民怨,環保署為協助南投解決垃圾問題,日前發文求助擁有焚化廠的宜蘭縣 ... 於 tw.stock.yahoo.com -

#93.樂色山積木樂園。積發你的無限想像。好拍好玩的室內景點。

聽聞2022年宜蘭有一個最新景點叫做垃圾山? 啊!不是啦!是《樂色山Le Soul Hill》,宜蘭樂色山的取名真的太棒了,因為這裡真的就是個充滿各種奇妙 ... 於 sammi0224.pixnet.net -

#94.宜蘭樂色山》 超好拍的積木樂園!必到森林野餐風派對

垃圾山 !!! 「宜蘭樂色山」不設定為「靜態」的博物館,而是主打繽紛的色彩。 讓大家娛樂於顏色之中。 ... 購票後,有一個擺滿可愛作品的專屬花園。 讓你身 ... 於 qqhair.tw -

#95.清潔隊- 垃圾場及資源回收場管理 - 宜蘭市公所

辦公地址:宜蘭市中山路2段430巷23號 (內政部移民署宜蘭縣服務站旁) 違反廢棄物清理告發案件、環境保護整頓等執行、垃圾場及資源回收場管理 ... 於 www.ilancity.gov.tw