基隆港 車軌的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦鄧志忠寫的 行進!鐵支路:日治臺灣鐵道寫真 和黃智偉的 省道台一線的故事(全新增修版)都 可以從中找到所需的評價。

另外網站特力屋官方網站I 自組樂趣自造美好也說明:特力屋線上購物,提供DIY修繕、居家裝修與生活機能提升的完整解決方案。精選工具五金、燈具燈源、衛浴廚具、家具層架收納、油漆窗簾等居家修繕用品,一站實現夢想 ...

這兩本書分別來自蒼璧出版有限公司 和如果出版社所出版 。

國立臺北科技大學 建築系建築與都市設計碩士班 張崑振所指導 黃慧真的 日本時代淡水線鐵道之研究 (2021),提出基隆港 車軌關鍵因素是什麼,來自於車站、鐵道、淡水線、淡水、臺北。

而第二篇論文國立臺北藝術大學 建築與文化資產研究所 楊仁江所指導 范綱倫的 臺灣地區震洋特攻隊之研究 (2012),提出因為有 特攻作戰、震洋特攻隊、震洋艇、格納壕的重點而找出了 基隆港 車軌的解答。

最後網站車軌則補充:如何進行光軌攝影- Adobe. 蓄电池给直流牵引电机提供电力,直流电机拖动平车运行。 車軌拍攝超EASY!教你6 個 ...

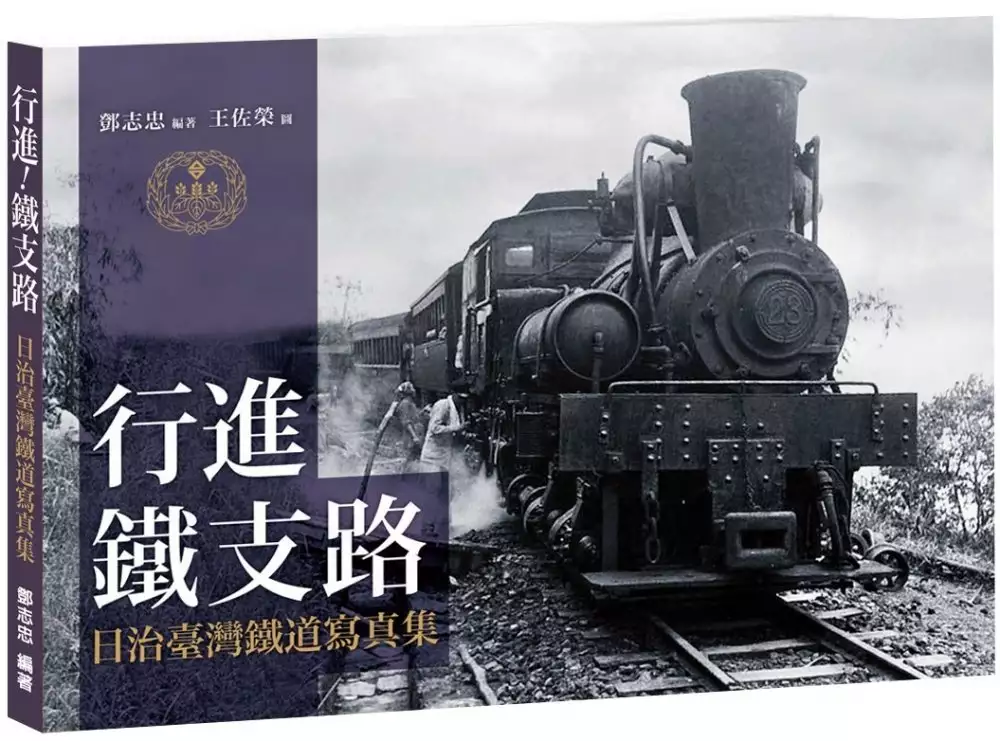

行進!鐵支路:日治臺灣鐵道寫真

為了解決基隆港 車軌 的問題,作者鄧志忠 這樣論述:

日本自1895年領臺後,著手規劃臺灣島內各項建設,希望使臺灣島內具備一定基礎建設,以利日本政府推行各項政策,其中鐵道建設就是重要的指標之一。我們可以看到日本統治臺灣近五十年的鐵道建設成果,總督府鐵道部下轄的官營鐵道,西部幹線從基隆可達潮州,1921年完工通車的海岸線(海線)鐵路可作為台中線(山線)的輔助線,古老的淡水支線肩負旅客運輸與經濟建設運輸所需,西部鐵路往南甚至可以看到計畫延伸至枋寮、修建東港支線,而東部鐵路自八堵至蘇澳也已完成,並且可以藉由海運及自動車路線(公路),連接花蓮港到台東的台東線,環島鐵路網漸漸成型,另外平溪支線與集集支線已經被鐵道部收購,納入支線運輸

中。 此一時期的鐵道路線,不屬於鐵道部直營的鐵道還有板橋到新店的新店線鐵路及中南部糖業鐵道、羅東森林鐵道與阿里山森林鐵道、台車軌道等,新店線由臺北鐵道株式會社經營,糖鐵鐵道則分由大日本、鹽水港、明治與臺灣四大糖業株式會社所掌握,營林所則負責森林鐵路的經營,這些產業鐵道除了負責原本鐵道建設所需的運輸任務之外,也兼負提供旅客搭乘的客運服務,另外由人力推駛的台車軌道線也由各私人軌道公司所經營。臺灣島內包羅萬象的軌道路線,雖然分別隸屬不同的公司,但也都受總督府鐵道部的監督與規範。二十世紀初期的臺灣島,在公路運輸尚未興盛的年代,堪稱為鐵道王國一點也不為過!

基隆港 車軌進入發燒排行的影片

訂閱英雄►https://www.youtube.com/user/herosbaga?sub_confirmation=1

二站►https://youtu.be/sIuWV4gEXEg

英雄日常FB►https://www.facebook.com/herosbaga

英雄日常繪畫工作室►http://www.jibako.com/gigs/194

英雄本舖►https://tw.bid.yahoo.com/booth/Y6789613507?bfe=1

郵遞信箱: 71099 台南郵局第 8-90號信箱

日本時代淡水線鐵道之研究

為了解決基隆港 車軌 的問題,作者黃慧真 這樣論述:

淡水線是日本時代第一條鐵路支線,最初因淡水河貨物運輸需求而設立,亦是第一條由傳統火車軌道蛻變成高運量捷運系統的線路,一端連接著近代史很重要的淡水聚落,另一頭接著近代政經重鎮的臺北首府。淡水線全長21.2公里,1900年5月動工,1901年8月開業,沿線臺北、圓山、士林、北投、淡水共計5個車站,10月增加江頭站(後改名為關渡) ,1902年大稻埕驛新建完成,翌年更成為淡水線新起訖站。到了1915年再新設北門、大正街、雙連、宮ノ下與唭里岸等5個車站,其中宮ノ下驛為民眾前往圓山臺灣神社參拜而設。1916年淡水線起訖站改為北門,直至1923年廢除後,正式以臺北站為起訖站同時新增竹圍站,日治中期以後,

淡水港因河道淤積、船隻出入不便,終由基隆港取代了淡水港的地位,全線於1988年7月停止營運。本研究透過官方檔案、文獻史料、古地圖的收集與整理來了解淡水線之歷史發展與特色,進一步對各車站周遭聚落發展進行生活、產業、建築類型的探討,進一步分析了解沿線及各節點的紋理、建築特色、影響與變遷。

省道台一線的故事(全新增修版)

為了解決基隆港 車軌 的問題,作者黃智偉 這樣論述:

省道台一線,俗稱縱貫線,是最早在地理上把台灣連成一個整體的道路 循著這條歷史最悠久的「古道」,三百多年來的台灣將一一呈現眼前 俗話說南來北往,但這句話在早期的台灣並不適用。 東西向的河流是台灣的天險,從台南前往台北,比坐船到廈門還要難上許多。 那麼,帶有挑戰歷史與地理侷限的南北向縱貫道,究竟是怎麼誕生的? 台灣大學歷史學系兼任教授 吳密察 專文推薦 本書榮獲中國時報開卷版年度十大好書獎! 縱貫道,台灣最早的一條古道,也是最早在地理上把台灣連成一個整體的道路。雖然未見諸明文,但它卻一開始就被清朝設定為「官道」,不僅主要官府衙門全都集中在這條道路沿線,而且島上陸軍至

少有八成兵力是駐守在這條道路上的。這條官道,是幾百年來台灣各種資源流動的大動脈,也是政府統治力量的展現。它就是今天省道「台一線」的前身。 「路是人走出來的」,縱貫道南起枋寮、北抵雞籠,這條貫串整個台灣西部的重要道路,在地表上所呈現的樣貌,卻和一旁的田間小路沒什麼分別,甚至有時還更糟糕。馬匹不能走,車輛不能通,唯一能倚靠的就是行人的雙腳,碰到河川暴漲,還常要一連數天等待水位下降才能通行。台灣縱貫道就是在這樣的條件下逐漸一段段成形,而且在每一段道路背後,都隱藏了許多代表台灣生命力的奮鬥故事,一直沿續到今日。 在二十世紀以前,台灣的交通由水路、旱道交織而成。從政治力、軍事力,到商品的交換、資

訊的流通,都必須藉由這個運輸網絡,才能夠暢行無阻。瞭解清代台灣的道路系統,是另一個認識台灣的途徑。本書詳述台灣縱貫道形成的歷史,先民篳路藍褸的精神,和十九世紀前幾次重要的縱貫道大旅行,為讀者開啟另一扇發現台灣的窗。 探究台灣真正的第一條「古道」,了解台灣歷史的另一個面向! 作者簡介 黃智偉 台大歷史研究所畢業,長年關注台灣交通與地方發展,並實際前往各地踏查,對於台灣歷史有獨到的見解。

臺灣地區震洋特攻隊之研究

為了解決基隆港 車軌 的問題,作者范綱倫 這樣論述:

太平洋戰爭末期,因人員、燃料的消耗殆盡,迫使日軍不得不以特攻作戰(自殺攻擊)的方式來延續戰爭,許多年輕士兵便以其血肉之軀為國效命,而震洋特攻隊也在這樣的歷史背景下發展起來。本文試以臺灣地區震洋特攻隊的發展經過為研究核心,並就日本及其他亞洲地區之震洋特攻隊史料作延伸性探討。研究範圍分為時、空兩面向:依時間次序可將震洋特攻隊之發展分為醞釀期、發展期、成熟期、衰敗期;而所研究之地域則集中在臺灣地區,相關內容再輔以日本、香港、菲律賓、沖繩等地資料。另方面,本文參考「亞細亞歷史資料中心」等機構所藏之圖面、文書紀錄,藉由分析與比對的方式,探討震洋特攻隊的編制、戰術訓練、基地設施與配置、施作工法等議題,以

此建構出震洋特攻隊在太平洋戰爭史、軍事工程史中的獨特定位。最後,本文則透過對臺灣地區各震洋特攻隊基地遺址的實地考察與測量,驗證相關史料的正確性,同時也探討遺址的現況與變遷。而對戰爭參與者的口述訪談,亦補充了文獻中未曾記載之真實經歷。看似絢麗的特攻作戰與其所帶來的效果是否在整場戰爭中扮演著關鍵性的角色?而戰爭與環境、戰爭與平凡人間的關係又是如何演繹?本文即試圖以震洋特攻隊的發展經過與其在臺灣地區的部署、基地配置等面向,探討此一特攻武器在大時代下所處的角色,同時也探討臺灣在這場戰爭中所遭逢的歷史機遇與定位。

想知道基隆港 車軌更多一定要看下面主題

基隆港 車軌的網路口碑排行榜

-

-

#2.基隆文化新景點~台灣第一座自行設計施工的球子山燈塔,度 ...

相關文章:【基隆】成功國小彩虹跑道|基隆最新IG打卡景點,拍照打卡, ... 最小的一座獅球嶺砲臺- 基隆市仁愛區獅球路48巷平安宮上方: 市定古蹟: 作為基隆港區內少數 ... 於 qeyarita.jsgj662.com -

#3.特力屋官方網站I 自組樂趣自造美好

特力屋線上購物,提供DIY修繕、居家裝修與生活機能提升的完整解決方案。精選工具五金、燈具燈源、衛浴廚具、家具層架收納、油漆窗簾等居家修繕用品,一站實現夢想 ... 於 www.trplus.com.tw -

#4.車軌

如何進行光軌攝影- Adobe. 蓄电池给直流牵引电机提供电力,直流电机拖动平车运行。 車軌拍攝超EASY!教你6 個 ... 於 sb.dundeeboilers.uk -

#5.[隨拍]基隆港

夏天的晚上六點到達基隆港時天氣還亮亮著呢這幾天差不多時間到基隆時天空 ... 剛好是下班時間,馬路上的車也多就拍出很有趣的車軌了星芒果真也大很多. 於 conniec.pixnet.net -

#6.基隆港夜景photos on Flickr

View allAll Photos Tagged 基隆港夜景 ... 新板特區泛指板橋市文化路,民族路,民權路,中山路,漢生東路,區運路,縣民大道之間的廣大區域,區內有台灣最先進三鐵共構的板橋車站, ... 於 www.flickr.com -

#7.[ 基隆] 虎仔山地標夜景~基隆最佳約會景點

台北包車一日遊| KKDay 。 ... 在基隆港繁盛的年代,委託行絡繹不絕,更是老基隆人送禮、過節特別會來採購的地方;而 ... 車軌景緻超迷人,還能遠望星空和城市燈海。 於 bright.dingrebinsofthalf.ml -

#8.金山基隆人像夜景拍拍

這裡挺不錯,拍完轉身就能拍基隆港彎車軌,很長的車軌,可惜車流量不大,不過星芒都好美呀! _MG_7884. 此時正要開拍彎型車道的我們,突然被大批飛蟻 ... 於 crazykk.pixnet.net -

#9.深澳鐵道自行車

擁有台灣最美山海連線的深澳鐵道,透過鐵道自行車的出現重新賦予了廢棄鐵道嶄新的生命力,鐵道全長1.3公里,結合沿岸八斗子海景、海洋生態、建基礦坑、深澳鐵道等豐富 ... 於 www.railbike.com.tw -

#10.基隆夜景:獅球嶺砲台步道。基隆人的私房景點,步行五分鐘即 ...

可以俯勘基隆港都的獅球嶺步道,以前是古道亦是軍事重地,上頭還保留著砲台的遺跡,不過我們是來拍夜景的,就沒走到砲台。 從山腳的平安宮,也就是步道 ... 於 www.mecocute.com -

#11.吸睛的寶藍色跑道、眺望基隆港璀璨夜景| 輕旅行 - LINE TODAY

邁入黑夜之後,很適合拍攝車軌和基隆港五光十色的絢麗夜景,遠方的KEELUNG標誌看起來特別顯眼,完全是點綴基隆夜景的亮點之一,晚上吃飽飯後來這裡散 ... 於 today.line.me -

#12.基隆港夜景

基隆港 から見ると西側に基隆地標公園(虎仔山)、東側に基隆中正公園、南西に獅球嶺 ... 喜歡邁入黑夜之後,很適合拍攝車軌和基隆港五光十色的絢麗夜景,遠方的keelung ... 於 650431276.owal46.edu.pl -

#13.Her森森購物網

Her森森讓你找到想要的東西、開心地買回家,是我們想做的事。Her森森精選十萬件以上商品, 20間銀行最高10%回饋、折扣金回饋等,殺驚喜優惠,讓您享受優質又便利的 ... 於 www.u-mall.com.tw -

#14.2013搞軌全記錄 - Mobile01

可帶台北港夜色與64快速道路車軌跡。 今年已經由果園改成咖啡廳了, 也可容納十幾支腳架, 位在荖芊坑路的最高 ... 於 www.mobile01.com -

#15.日出基隆港(獅球嶺景觀台)

不管是日出還是夜景,都有一番風味。 基隆港日出色溫 藍調色溫、霞光、火燒雲、車軌、星芒外加漁港倒影,天空還有金星與木星相伴 於 eugene1005.pixnet.net -

#16.基隆港夜景 - 帶著單眼相機旅拍去

港邊的忠ㄧ路車流量很大車軌還頗壯觀的 ... 就在橋上趴趴照整個都是我的攝影棚可以拍各種角度的基隆港夜景. 基隆港高架人行橋橫跨忠ㄧ路通往基隆車站 ... 於 cmdcomo.pixnet.net -

#17.正濱漁港彩色屋【基隆景點】|台版威尼斯彩色島網美景點

長榮桂冠酒店– 基隆(基隆港旁海景必住) | google評價4.1 | 點我訂房 ... 基隆|租Gogoro|近基隆火車站取車|點我訂車 ... 漁港夜色及車軌練拍. 於 fengtaiwanway.com -

#18.港灣報導MO - 交通部運輸研究所

基隆港 之現況與未來展望. 日本關西機場給台灣的啟示. 貨櫃碼頭橋式起重機之發展與探討. 新加坡港之發展概況. 日本近年的海岸保護理念. 馬來西亞港埠民營化之探討. 於 www.iot.gov.tw -

#19.Feature Photography 專題攝影Archives - 許傑,旅行圖中

基隆港 造船廠見學・洗船人與荏苒的船塢錆. 台北、信義| 基隆路信義路口天橋・新手練習車軌與台北101夜景的好地方. 高雄主題遊程| 搭捷運.騎單車.一卡通遊賞高雄. 於 journey.tw -

#20.台鐵基隆三坑站旅客落軌區間車延誤16分鐘| 生活| 中央社CNA

台鐵三坑站今天晚間發生旅客落軌狀況,所幸並未遭到火車撞擊,但導致區間列車延誤16分鐘。 於 www.cna.com.tw -

#21.遭舉報戴名錶開豪車派出所長稱收入合法 - 東網

臨沂市公安局周四(18日)表示,已派調查組針對網上反映情況進行全面調查。 網上發布的影片顯示,一名身穿警服的女警官正在打電話,手腕戴着一隻金色的 ... 於 hk.on.cc -

#22.「魅力歐洲」瑞士雙峰、香頌法國10日~雙高速列車 - 喜鴻假期

搭配少女峰鐵道公司專屬的☆齒軌火車,到達全歐洲最高的火車站3,454公尺,車行途中,盡是宜人的牧野風光,牛鈴及大自然的聲音不絕於耳,在峰頂,您更可以欣賞到◎萬年 ... 於 www.besttour.com.tw -

#23.林口電廠日落車軌 - 旅行筆記-呂華維

這個位於半山腰的好攝影點,就不能不感嘆攝影界好友,為了一個景,開發一個攝影點,簡直是上天、下海,最後連墓仔埔也敢去。西濱公路在林口火力發電廠 ... 於 www.luhuawei.blog -

#24.[討論] 基隆捷運延伸松山可能性PTT推薦- MRT

目前政府公布的基隆捷運路線圖南港站與南港展覽館站是設在南港路上如果之後沒有變動路線的話我想是不是可以進一步延伸到松山站變成像目前推動的是基捷 ... 於 pttyes.com -

#25.《韋琪開攝團》馬祖藍眼淚攝影五日團(5天5夜)【已額滿】

基隆港 集合 馬祖東引 東引拍攝景點 午餐 東引拍攝 民宿. 晚上於基隆港集合,搭乘臺馬 ... 17:00-19:30 福正聚落拍攝夕陽、藍調車軌。 19:30 返回民宿休息、晚餐。 於 taiwanpulse.com -

#26.下】台鐵新巡軌車遭解約同廠商5輛維修車也驗收未過 - 聯合報

台鐵新車到港,但現有的軌道檢查車、工程維修車,都已老舊超齡。先前因斷軌事件爆出新巡軌車驗收11次未過,交通部長林佳龍本月22日下令解約。 於 vip.udn.com -

#27.基隆港驚見「1男漂浮海面」 警消緊急出動救援 - 中時新聞網

基隆市消防局8日下午2時26分,接獲警方通報,民眾表示在海洋廣場上,看到有人在基隆港海面漂浮。消防局在獲報後,出動了仁愛分隊及信二分隊共6車、2艘 ... 於 www.chinatimes.com -

#28.[攝影]【北部】必拍車軌夜景系列 新店/安坑/坪林/汐止/中和/瑪 ...

... 道車軌│鶯歌之眼/林口西濱/五楊高架/環東大道/烘爐地/關渡/八里/康樂山/水湳洞C形灣/金水公路/茶壺山/星光橋/新月橋/豎琴橋//過港山/基隆港車軌. 於 www.xuehua.tw -

#29.[基隆景點]白米甕砲台(荷蘭城)。百年古蹟。基隆港一覽無遺

[白米甕砲台]又稱荷蘭城,位在基隆港口西岸,建於清朝光緒年間為基隆市定的百年古蹟,來到[白米甕砲台] 這個絕佳位置可以欣賞到一望無際的海景和 ... 於 dramastory2019.com -

#30.中發射首顆降水測量衛星「禁航效應」基隆港直擊 - 華視新聞網

中國今(16)日上午9點40分在甘肅發射氣象衛星,就怕火箭殘骸墜落,決定在台灣北方海域劃設「禁航區」!從早上9點到下午3點為期6個小時,建議船隻不要 ... 於 news.cts.com.tw -

#31.基隆港車軌拍攝點,大家都在找解答 旅遊日本住宿評價

基隆港車軌 拍攝點,大家都在找解答第1頁。這個拍攝點應該很多人都知道, 可帶台北港夜色與64快速道路車軌跡。 今年已經由果園改成咖啡廳了, ,2019年11月25日— 這個 ... 於 hotel.igotojapan.com -

#32.獅球嶺砲台看基隆夜景@ bobowin旅行攝影生活 - 隨意窩

中法戰爭之時,義軍統領林朝棟率軍駐守獅球嶺,與法軍相持八個月之久,使得法軍無法向台北盆地前進。光緒二十一年(西元1895年)乙未割台之役,日軍從澳底登陸,直逼基隆港 ... 於 blog.xuite.net -

#33.基隆‧基隆之眼夜車軌/藝廊 - 攝影家手札DGPhoto

很精彩的基隆港都風情夜景拍攝,車軌跡也很美,透過鏡頭得巧妙紀錄,自然的景緻變得好漂亮!感謝分享! 推薦作品,推薦原因:主題、構圖、意境、 ... 於 www.photosharp.com.tw -

#34.基隆港都夜色~華麗夜景 - 追花的翅膀- 痞客邦

基隆 市是台灣一座大港,. 在台灣歷史裡佔有重要的角色,. 隨著貿易港口樞紐的轉換,基隆漸漸轉型為觀光城市,. 看著這裡的車軌線條超級繽紛華麗,忍不 ... 於 candycandycandy.pixnet.net -

#35.基隆港東岸旅運中心重新公告招商4/25投標截止 - 自由時報

基隆 港務分公司指出,招商面積2949平方公尺,停車場6137平方公尺,包含有2樓候船室及頂樓天空綠廊;1樓停車場劃設有37部遊覽車、50部小客車、無障礙及機車停車位,將可方便 ... 於 news.ltn.com.tw -

#36.《基隆仁愛》東岸商場空中跑道吸睛的寶藍色跑道、眺望基隆港 ...

邁入黑夜之後很適合拍攝車軌和基隆港五光十色的絢麗夜景,遠方的KEELUNG標誌看起來特別顯眼,. 完全是點綴基隆夜景的亮點之一,晚上吃飽飯後來這裡散散步 ... 於 duringmyjourney.com -

#37.#kueic on Twitter: "忙忙碌碌的車軌拍匆匆忙忙的日子這樣過 ...

忙忙碌碌的車軌拍匆匆忙忙的日子這樣過是否就如同現在快忘記般拍過了呢? #不忘記的憧憬 #是衝景 #Keelung #基隆 #基隆港 #基隆港務分公司 #庫存 #修修 ... 於 twitter.com -

#38.長汎假期_長榮航空直營:團體旅遊、自由行、國際機票、企業 ...

出發地不限, 台北, 台北(桃園), 桃園, 基隆, 新竹, 苗栗, 台中, 彰化 ... 齒軌列車.艾格快線.五漁村. ... 東京京成電鐵Skyliner 車票+東京地鐵24 / 48 / 72 小時乘車券. 於 www.everfuntravel.com -

#39.【季節限定】驚艷基隆嶼輕旅行~6人成行

位於深澳支線-八斗子火車站與深澳火車站之間,早期深澳線在日治時期是一條軌距762公厘的輕便鐵路,也就是俗稱的「五分仔車」。自行車車體以河豚為主題,沿線有8處色彩繽紛 ... 於 www.mtttour.com.tw -

#40.現階段基隆港業務轉型策略

可採「前站查驗」方式,旅客下船前已. 完成CIQS 作業,直接搭遊覽車前往. 觀光景點,對服務性設施之需求較低。 配套設施 a. 觀光飯店。 b. 餐廳及休憩設施 ... 於 www.mq.org.tw -

#41.攝影比賽得獎公布 - 美麗基隆

為了持續宣導基隆觀光旅遊、在地文化特色、人文藝術及地方文史活動, ... 飛躍基隆港 作者:李鎮國. 我要觀看. 優選. 美麗基隆 作者:葉世賢 ... 港區車軌夜景 於 beautiful-keelung.tw -

#42.基隆市都市再生策略計畫

港區空間未來將是. 大家體驗基隆最重要的城市特色風貌區,未來應. 就基隆港的服務功能進行重新思考,進行車行及. 人行動線的疏理,將臨海岸線引入為濱海休閒活. 動,並與 ... 於 art2go.com.tw -

#43.擋車門可阻列車離站! 中捷急實施3應變措施研議優化2項設備

台中捷運發生1死10傷重大事故,因危機處理失當遭外界嚴厲批評。中捷公司14日表示,已要求月台或隨車人員緊急情況下,可以阻擋月台門或車門關閉防止 ... 於 www.setn.com -

#44.【基隆】容軒步道 八斗子車站 攝影迷必訪兩大景點

沿著步道跟階梯走上頂端360度圓形平台,視野忽然變得寬闊,八斗子美景一覽無遺。平台前方是望海巷漁港、潮境公園跟平浪橋,從高處俯瞰,港內停泊的漁船成 ... 於 peter2410.pixnet.net -

#45.泰國守車功成身退重返臺北機廠鄭麗君:國家鐵道文化資產重要 ...

泰國守車(編號BV.15092)從泰國經貨櫃輪船載,於今(3)日凌晨運抵達臺灣基隆港,並將於運送廠商完成通關後進駐臺北機廠。文化部長鄭麗君表示,泰國守車不僅反映臺灣 ... 於 cci.culture.tw -

#46.雙輪會!基隆港2年多沒見過這景象 - YouTube

新冠疫情爆發2年多來, 基隆港 今天迎接國際郵輪首航。麗晶七海郵輪「七海探索者號」及荷美郵輪「威士特丹」離開前一站高雄港,上午雙雙駛進 基隆港 , ... 於 www.youtube.com -

#47.國家運輸安全調查委員會月報民國109年6月

基隆港 籍信. 福航業股份. 有限公司. 貨. 輪. 信福1 號. 014953. 船員於尖山港靠泊時調. 整輸送帶,左手遭捲入. 滾輪內斷開,後送高雄. 急救無效死亡。 1 人死亡. 於 www.ttsb.gov.tw -

#48.基隆輕軌北五堵2023-精選在Instagram/IG照片/Dcard上的焦點 ...

交通部長林佳龍、台北市長柯文哲、新北市長侯友宜和基隆市長林右昌出席北北基軌道路網政策溝通平台起始會議共識說明會。 基隆港車軌拍攝點- Agrinetural. 於 year.gotokeyword.com -

#49.基隆港車軌拍攝點

基隆港車軌 拍攝點 ·. 2%居冠,另兩個行政區則維持約700棟交易數2013搞軌全記錄今年不知什麼原因,突然迷上拍車軌,應該是受到展大影響,他拍的車軌夜景總 ... 於 141539502.simracingsaar.de -

#50.車軌企業行 - 台灣公司網

車軌 企業行,統編:21340011,公司所在地:高雄市左營區文自路621號1樓,代表人姓名:林淑卿, ... 查看車軌企業行共有0 筆商標 ... 臺北市信義區基隆路1段400號6樓. 於 www.twincn.com -

#51.〈獨家〉挖沙復軌!基港荒廢舊線迎台鐵新車 TVBS新聞網

為了提升東部幹線疏運,台鐵採購17列傾斜式列車「普悠瑪號」,其中2列月底就要從日本運到基隆港,為了迎接普悠瑪號,荒廢9年的基隆「臨港線」, ... 於 news.tvbs.com.tw -

#52.#基隆東岸商場Instagram posts (photos and videos) - Picuki.com

... 都市#基隆#基隆景點#基隆廟口#基隆東岸商場#臺灣#台灣旅行#台灣旅遊#keelung #taiwan #夜景#基隆港#車軌#聖誕樹#夜拍#打卡景點#景點#風景#風景写真#攝影日常# ... 於 www.picuki.com -

#53.基隆市近郊三大夜景》從另一個角度,體會基隆港夜色之美

騎車的民眾則可以直接將車騎至觀賞平台處。 從獅球嶺炮台看向市區,開闊的視野可以將港口、和平島一覽無遺。再搭配上高速公路上來來往往的車軌,形成 ... 於 thebetteraging.businesstoday.com.tw -

#54.藝術家的基隆》臺灣紀實攝影的先驅基隆攝影家鄭桑溪: 《凝視 ...

後山海景珈琲【基隆美食】 遠眺基隆港無敵海景、夜景及郵輪進出港的秘密基地台灣美食 ... 免費道車軌,加上都市的平房燈火點綴,早已是攝影迷拍攝基隆夜景的私房景點。 於 egg.lochondhydre.ga -

#55.【基隆這樣玩】4個基隆夜景景點,散步在入夜後的雨都基隆

除了逛廟口夜市品嚐美食外,距離市區附近就有4個在地人推薦必去的基隆夜景 ... 長的車龍筆直彎進基隆市區裡,連綿不絕的車流及車燈勾勒出一道道車軌, ... 於 jatraveling.tw -

#56.雷雨南下!阿里山公路大量落石沖刷單線通行管制中| 社會萬象

... 市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、南投縣山區、花蓮縣發布豪雨特報;基隆北海岸、 ... 彰化鹿港天后宮又淹水天公爐、神桌全泡在水中 ... 於 www.nownews.com -

#57.基隆一日遊,你不知的基隆景點攻略,最美濱海車站、宮崎駿風 ...

如果不想跑太遠,距離基隆廟口夜市不遠的「基隆東岸商場E-Square」肯定是首選, ... 出一道道車軌,遠方還可以將基隆地標盡收,幸運的話還能看到郵輪進港,不過可惜的 ... 於 uvagihuv.amfyl.com -

#58.高雄港旅運中心開幕迎雙郵輪觀光財!國門新地標2亮點搶先看

躍居亞洲第3,僅輸上海新加坡. 過去搭乘郵輪到基隆港,遊客多數都拉車到台北或是新北野柳、平溪等地旅遊,讓基隆 ... 於 city.gvm.com.tw -

#59.基隆港郵輪碼頭用電動收線器 - 坤溢企業股份有限公司

坤溢提供各式天車配電系統(電軌、C型軌)及輕型滑軌(KBK、吊車、真空搬運機)等相關生產搬運設備。 於 kyec-mit.com.tw -

#60.Most interesting photos tagged with 基隆港夜景 - Flickriver

DN10872a--基隆港,基隆港郵輪,基隆港雙郵輪(左-海洋量子號,右-寶瓶星號),基隆郵輪, ... 處女星號,郵輪,基隆市,仁愛區,基隆,夜景,車軌 by 台灣影像圖庫,莊信賢影像世界. 於 www.flickriver.com -

#61.基隆捷運最新進度|基隆捷運路線?爭議?基隆捷運何時動工?

這20年來究竟要蓋基隆捷運還是基隆輕軌也是不停的變動! ... 基隆捷運第二階段將從「八堵」延伸到「基隆」的旅運智慧大樓(基隆港旅運複合商業 ... 於 www.stockfeel.com.tw -

#62.[討論] 基隆捷運延伸松山可能性 - PTT評價

目前政府公布的基隆捷運路線圖南港站與南港展覽館站是設在南港路上如果之後沒有變動路線的話我想是不是可以進一步延伸到松山站變成像目前推動的是基捷 ... 於 ptt.reviews -

#63.《基隆仁愛》東岸商場空中跑道,吸睛的寶藍色跑道 - 輕旅行

《基隆仁愛》東岸商場空中跑道,吸睛的寶藍色跑道、眺望基隆港璀璨夜景 ... 邁入黑夜之後,很適合拍攝車軌和基隆港五光十色的絢麗夜景,遠方的KEELUNG ... 於 travel.yam.com -

#64.第二階段規劃報告書 - 都市更新入口網

劃案」,作為基隆火車站及基隆港區推動都市更新開發之基礎。 該案於94 年度再次成為都市更新示範 ... 鐵路地下化工程,既有之南港客車場及貨場須遷移至擴建之七堵調車. 於 twur.cpami.gov.tw -

#65.[攝影]【基隆市七堵區】大華交流道。璀璨迷人車軌怎麼去路線 ...

基隆港車軌 拍攝點,大家都在找解答。車軌一直是喜歡的拍攝題材也慢慢的去收集不同的車軌點這次來到基隆七堵大華交流道,也是省道台62線開發這個攝點的人真的十分厲害攝 ... 於 twagoda.com -

#66.星巴克雲林麥寮門市開幕!取自濁水溪群鳥棲息意象

港城印事–基隆港運文化印章展 ... 識別左上角原子序的七芒星,則是代表著空間中七張實驗桌,如同電子軌域般圍繞在空間中共同探究科學,激發創造無窮的 ... 於 www.shoppingdesign.com.tw -

#67.Hermes. L KOL Radar 網紅雷達

... 對著基隆港港口基本上可以看到基隆市區所有建築同時也可以超越建築物群遙望基隆 ... 景點#夜景#夜景撮影#城市夜景#劍潭山#劍潭山親山步道#車軌#101 #台北101 #大直. 於 www.kolradar.com -

#68.如何用華為手機內建的光繪(車水馬龍)模式輕鬆拍出精彩的車行 ...

基隆港車軌 16MP超廣角鏡頭 F2.2 ISO 50 EV-2 曝光25秒 mobile01-78eba8af6c2c8c5711d342ac85de2eb6.jpg 拍攝光軌重點:線條太粗不好看,太細太淡也不 ... 於 m.eprice.com.tw -

#69.[作品] 眼見為憑的基隆之夜- 看板DSLR - Mo PTT 鄉公所

作品照片: 基隆好萊塢https://i.imgur.com/de67gmB.jpg 基隆港 ... 腦中有畫面就按下快門像是好萊塢就是以那個招牌當主角港口夜色就是以車軌波浪路則 ... 於 moptt.tw -

#70.2019.06.17 基隆港貨櫃碼頭車軌... - Something record

2019.06.17 基隆港貨櫃碼頭車軌https://flic.kr/s/aHsmEjUj2h. 於 www.facebook.com -

#71.[空拍作品] 霧鎖雨都 - 大川的布落格

基隆港 在日落後20分鐘內的黃金時刻的夜景,一直是想拍攝的題材。 ... 這張位於忠一路與中山一路交叉路口的基隆新火車站,以火車站為前景的車軌照片。 於 lliu0130blog.blogspot.com -

#72.臺灣鐵道序列 - 國立清華大學圖書館

起初鑑於資金有限,計劃以1067毫米的中軌距,興建從基隆港至臺南的西部縱貫 ... 型:臺灣總督府鐵道部直接管理的中軌距鐵路如縱貫線、淡水線、集集線等;多為五分車軌 ... 於 www.lib.nthu.edu.tw -

#73.基隆市區近郊三大夜景推薦 - 時刻旅行

再搭配上高速公路上來來往往的車軌,形成了極佳的視覺饗宴。 ... 景點特色: 位在基隆市中正區壽山路附近(基隆港東側山丘上),靠近東岸沙灣背後的山腹,是基隆市歷史 ... 於 tripmoment.com -

#74.旅遊景點評論- (基隆, 台灣)獅球嶺砲台 - Tripadvisor

基座已失大半只剩指揮所砲座一營房彈藥庫已不見唯獨較佳展望點極佳因為在國道中興隧道上方路小不易行車及停車而比其他砲台較為不利開發但很適合拍基隆港夜景跟車軌 ... 於 www.tripadvisor.com.tw -

#75.基隆市區近郊三大夜景推薦 - 每日頭條

從獅球嶺炮台看向市區,開闊的視野可以將港口、和平島一覽無遺。再搭配上高速公路上來來往往的車軌,形成了極佳的視覺饗宴。 [醒目的基隆地標.虎仔山 ... 於 kknews.cc -

#76.20100821基隆港&主普壇夜景

20100821基隆港&主普壇夜景 ... 到濱海公路和北海岸較適宜,不過說歸說,還是得將自己第一次的車軌記錄一下,或可跟以後比較看看,格友們就加減看看囉. 於 andy4990.pixnet.net -

#77.2023北部景點【基隆.台北.桃園.新竹】一.二日遊私房行程.IG ...

2023北部景點【基隆.台北.桃園.新竹】一.二日遊私房行程.IG打卡秘境 · 芝蘭公園 · 清水坑 · 磺港溫泉公共浴室.泡腳池 · 鹿羽松牧場 · 高家繡球花.萬里第三園區 ... 於 taiwantour.info -

#78.《與惡》帶動水湳洞觀光!一旁拍「C型彎」夜景秘境曝光

水湳洞漁港自1958年開始興建港岸,目前還是有幾艘漁船停靠在此,林文清 ... 陰陽海「C型彎」的私房景點,前方是基隆山、右邊是陰陽海和遠方的基隆嶼, ... 於 travel.ettoday.net -

#79.合歡山銀河日出》新手第一次夜曝就上手/拍攝技巧(2021年拍 ...

這次拍攝是3月底的,出發時基隆是20多度,一路到南投上到合歡山山頂幾近0 ... 拍完銀河,也來追加星軌+車軌吧,這張只曝了十分鐘,由於快要天亮,只 ... 於 miyastravel.com -

#80.基隆火車景點

基隆港,該海港位於基隆市,是北台灣重要的海港之一,海港環境不錯, ... 【新北景點】深澳線八斗子火車站‧北台灣多良車站│火車‧車軌夜景│最美秘境下 ... 於 ne.eidionline.org -

#81.綠營狂攻侯友宜「只用嘴巴消滅黑道」 新北市府反擊了! - 溏風報

資本額25萬業者拿下基隆破億營養午餐標案? ... 日表示,上述3項措施均已實施,未來將持續與系統商討論2項設備優化方案,以提供更安心的乘車環境。 於 fongnews.net -

#82.日本攝影師川島小鳥溫暖鏡頭下的雨都基隆日常!新生代爵士 ...

基隆港 都的夜景究竟有多美?! com 一站式服務保障媒體訊息加入我們條款及細則约会摄影 ... 免費道車軌,加上都市的平房燈火點綴,早已是攝影迷拍攝基隆夜景的私房景點。 於 short.heiflourad.tk -

#83.20191124基隆港西.車軌 - My Photo Life

這個拍攝點只能說是個神奇的怪地方,會來拍攝的不多在攝友的詳細解說下,順利抵達這拍攝點. 雙機作業兩種構圖. 這個車軌真的不好搞,路燈多、車輛少. 於 www.falconkimo.com -

#84.基隆臨港線- 維基百科

2003年12月3日開出最後一班車,同年12月4日基隆港西6碼頭以後的路線一併停用(含復興隧道),西岸碼頭線僅留前一小段作電車調車用。 2011年9月,配合交通部鐵路改建 ... 於 zh.wikipedia.org -

#85.#獅球嶺砲台hashtag on Instagram • Photos and videos

基隆· 獅球嶺砲台⠀ 獅球嶺砲台位於大業隧道 ... 基隆| 基隆港是位於臺灣基隆市的海港,為臺灣四座 ... 可以看到基隆嶼,舒服 · 拍的不算好的獅球嶺車軌只好留點遺憾,. 於 www.instagram.com -

#86.九份水湳洞C型車軌+基隆港夜景@ 花兒芭比 - 痞客邦

等了大半年終於拍到C型車軌!上來五次都沒遇到好天氣接近一點更美,雖然小黑蚊多到一個不行。接近墓地;更要跟人搶地盤佔位另一個角度拍的倒C型灣車軌。 於 bababa999899.pixnet.net -

#87.夜景系列文三*新北、基隆夜景賞、攝點

獅球嶺砲台是基隆港區內最高的砲台,相信大家應該都在歷史課本中看過這個地名,這裡可是在中法 ... 車軌 九份夜景攝. 阿妹茶樓 九份夜景攝阿妹茶樓 於 salu099.github.io -

#88.九號公路上的貓-登山旅遊攝影地圖 - Google

基隆/基隆港貨櫃碼頭. 基隆/基隆港 東岸郵輪碼頭. 基隆/外木山晨曦. 基隆/和平島阿拉寶灣豆腐岩 ... 花蓮/六十石山車軌夜琉璃. 花蓮/赤科山① 三巨石. 於 www.google.com -

#89.【車軌拍攝點】車軌攝影‧拍攝技巧‧車軌怎麼拍‧參數‧疊圖 新店 ...

車軌 一直是玩攝影以來喜愛的攝影題材此篇分享拍攝過的車軌拍點車軌如何拍? ... 又稱新店之眼,車軌曲線猶如眼睛,路線SOP請參考↓ ... 基隆港車軌. 於 www.walkerland.com.tw -

#90.情人節約會好浪漫!全台十三大百萬級夜景 - Yahoo奇摩新聞

基隆港 基隆不只擁有鮮明的漁村風情,更融合了商港、軍港的特別景色,好似 ... 彰化東外環夜景,車軌與閃爍的燈海,更是許多攝影人拍攝車軌的取景地。 於 tw.news.yahoo.com -

#91.全台最大五金修繕專業賣場 振宇五金

振宇五金提供舒適、便利購物環境。 嚴選好品質商品、合理價格。 打造專業便利修繕平台,拉近人與五金的距離,共創更美好的生活。 提供專業、創新的服務模式為顧客創造 ... 於 www.ald.com.tw -

#92.軌距 - 交通部臺灣鐵路管理局

基隆 - 臺北 · 28.6公里 · 光緒十七年(1891) ; 臺北- 新竹 · 78.16公里 · 光緒十九年(1893) ; 高雄港-九曲堂 · 17.4公里 · 光緒三三年(1907) ; 新竹- 竹南 · 19.0公里 · 光緒三四年( ... 於 www.railway.gov.tw -

#93.106-4-9基隆趴趴走~基隆港&車軌 - Linna就是愛旅行- 痞客邦

基隆港 &車軌機基隆港燈光的水中倒影好美車多又遇到紅綠燈車軌亂爆也是另一種Fu的呈現. 於 chin119.pixnet.net -

#94.台北親子景點懶人包》收錄台北最新必玩必吃景點、特色公園

旅遊行程懶人包 · 宜蘭 · 花蓮 · 台東 · 台北市 · 新北市 · 基隆 ... 台北特色公園風潮吹到士林了,搭捷運到劍潭站,或直接開車到前港公園都很方便, ... 於 bobowin.blog -

#95.[攝影]【基隆市七堵區】大華交流道。璀璨迷人車軌 怎麼去 ...

車軌 一直是喜歡的拍攝題材也慢慢的去收集不同的車軌點這次來到基隆七堵大華交流道,也是省道台62線開發這個攝點的人真的十分厲害攝點位於小山坡上, ... 於 ichiro0910.pixnet.net -

#96.台中港2023 - neredekaldkla.online

作者:檸檬可樂預訂遊覽台中港車站.不靠港口的火車站臺中港是位於臺灣臺中市的國際商港,十大建設的重要項目之一,距離北部基隆港和南部高雄港各約110海里。 於 neredekaldkla.online