大台北 果菜批發市場的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦Compton, Eden Francis寫的 Anti-Trust 和Godoroja, Lucy的 A Button a Day: All Buttons Great and Small都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自 和所出版 。

國立臺灣大學 農業經濟學研究所 陳政位、黃金生所指導 陳淑燕的 蔬菜價量關係之研究-以西螺、溪湖、臺北第一果菜批發市場為例 (2017),提出大台北 果菜批發市場關鍵因素是什麼,來自於果菜批發市場、交易價、交易量、降雨量、線性複迴歸模型。

而第二篇論文國立臺灣大學 建築與城鄉研究所 黃舒楣所指導 謝惠真的 戰後加蚋仔空間邊緣化與地方營造 (2017),提出因為有 空間化文化、都市邊緣性、空間排除、生活支持系統、地方營造的重點而找出了 大台北 果菜批發市場的解答。

Anti-Trust

為了解決大台北 果菜批發市場 的問題,作者Compton, Eden Francis 這樣論述:

Inspired by one of America’s most astounding David and Goliath stories. In 1900, at a time when the richest man in the world was John D. Rockefeller, and his company, Standard Oil, controlled 90% of the world’s oil supply, Ida Tarbell, whose father was destroyed by Rockefeller, takes on Standard

Oil and wins, breaking up the world’s biggest monopoly and changing anti-trust laws forever.

大台北 果菜批發市場進入發燒排行的影片

中南部連日豪雨,導致蔬果供應量減少,大台北果菜批發市場菜價飆到今年新高,平均每公斤48.7元。零售市場的高麗菜,一顆要價150到200元不等,攤商說有些民眾買不下手。農糧署統計,整體農損已超過4億元,行政院長蘇貞昌接連兩日都前往中南部勘災。

詳細新聞內容請見【公視新聞網】 https://news.pts.org.tw/article/539436

-

由台灣公共電視新聞部製播,提供每日正確、即時的新聞內容及多元觀點。

■ 按讚【公視新聞網FB】https://www.facebook.com/pnnpts

■ 訂閱【公視新聞網IG】https://www.instagram.com/pts.news/

■ 追蹤【公視新聞網TG】https://t.me/PTS_TW_NEWS

■ 點擊【公視新聞網】https://news.pts.org.tw

#公視新聞 #即時新聞

蔬菜價量關係之研究-以西螺、溪湖、臺北第一果菜批發市場為例

為了解決大台北 果菜批發市場 的問題,作者陳淑燕 這樣論述:

國人在日常生活中對於蔬菜的消費需求逐漸增加,使得蔬菜價格的波動受到重視,因此,本研究以具有產地來源的西螺果菜批發市場為主要研究對象,檢視在批發市場中的蔬菜價量關係及雨量之影響性,並與鄰近的溪湖果菜批發市場、以及無產地背景的臺北第一果菜批發市場進行比較上述關係之差異性。本研究之樣本資料為2008-2016年間五種蔬菜成交價、交易量以及當地降雨之日資料,檢視之蔬菜包括甘藍、小白菜、包心白菜、蕹菜與菠菜。透過線性複迴歸模型分析,本研究對批發市場的蔬菜的價量關係、雨量對各項蔬菜價格之影響性、以及蔬菜間之互補或替代關係等分析所得到之研究結果如下。首先,五種蔬菜各自的價量關係係數均為負值,確實符合需求理

論。其次,蔬菜生長期若遇大雨,則影響其產量並進而影響其交易量。最後,依附產地與市場營運規模不同均會顯著影響蔬菜間的互補或替代關係。

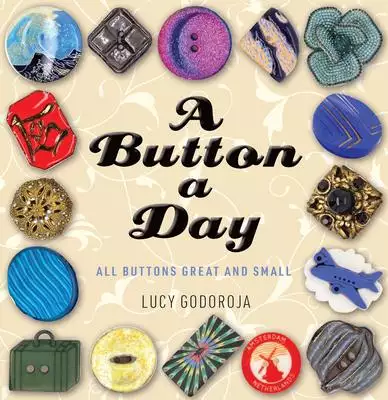

A Button a Day: All Buttons Great and Small

為了解決大台北 果菜批發市場 的問題,作者Godoroja, Lucy 這樣論述:

Full of quirky images and insightful stories, A Button a Day is an exploration of the craftsmanship and peculiar history of buttons. From being regulated by law to revolutionized by emerging technologies, these seemingly simple objects have a complex story.

戰後加蚋仔空間邊緣化與地方營造

為了解決大台北 果菜批發市場 的問題,作者謝惠真 這樣論述:

本研究以空間化文化作為分析工具,探究城市生產與建構如何邊緣化與汙名化加蚋仔,又近年浮現的新型態地方行動如何重建地方。然而政府或行動者在處理加蚋仔地方再生時, 對於地方的邊緣產業及其相關空間議題缺乏分析性關照,因而採取替代或是發展新空間化文化的策略來抹除或壓縮這些產業地景。 本研究透過三個邊緣產業的日常體現映照規劃體制下的空間排除,還有活在汙名標籤下的勞動者如何產生破碎認同; 再者, 這些日常勞動地景提供另類的文化觀點,當未來地方在重建論述與網絡時,可帶來持續協商與矛盾的文化和空間辯證。戰後加蚋仔歷經快速都市化,在消極規劃下成為底層移民的棲地。 因為長年缺乏市政規畫關注,加蚋仔的各樣建設相對落

後, 成了一都市窳陋區。 直到 1970年代,在一系列偶然與政治角力下, 政府在缺乏全盤規劃時,快速在加蚋仔推行大規模公共建設。加蚋仔暫時符合現代都市乾淨整潔的期待,卻邁向更邊緣化的都市發展。地方勞動者的日常體現中映照出規劃政治的不公平,這些勞動者在夾縫中發展出充滿韌性的支持系統如拾荒體系、印刷產業鏈以及蔬果加工產業,他們運用身體、彈性空間策略生產利潤,以維繫整個運作所需的社會關係,並支持整個城市的生產運作。體現空間觀點映照主流社會將加蚋仔定位為都市服務角色,卻透過各樣空間政策剷除地方紋理,造成地方感失去依附的物質空間而碎化; 對其產業和環境汙名化,造地方認同上無所適從。近年新型態地方行動重建

地方敘事路徑也重構社群網絡,地方敘事扭轉了汙名論述,給予加蚋仔新的主體認同並促成地方青年與家鄉的和解;重構中的社群網絡強調互助互惠,由在地照顧在地,形成新的地方支持系統,也間接扶持了這些產業勞動者。可以說,邊緣位置反倒成為行動者發展新認同與創新社會模式的基礎, 但是在想望更具包容性的地方社會時, 卻無從進一步參與討論那些產業遭遇的空間排除。 特別是近年推行的中正萬華復興計畫,正以中產白領的城市生活規劃,企圖景觀化地方,帶動地產開發,勞動產業及其相關的生活支持系統受到相當程度的威脅,但當前的規劃體制難以由下而上參與, 發展更具社會可持續性的都市再生。 然而, 本研究並非要浪漫化這些邊緣產業,雖然

這些產業與其發展的支持系統扶持了地方人的生計, 但其生產過程中產生的負面外部性和負面觀感是不爭的事實, 因此在地方性建構的規劃或文化討論上成為曖昧難言的存在。 再者,本研究也絕非反對都市再生,而是透過揭露這樣的地方文化與社會現實來反省規畫體制的侷限,以及該如何發展更具包容性的都市規劃。