大園即時影像的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦蕭彤雯寫的 記者不是你想的那樣:蕭彤雯的新聞現場 可以從中找到所需的評價。

另外網站中壢即時影像T1GZLG也說明:Micha vous a concocté une sélection de marques et créateurs pour assouvir toutes vos envies ! Ne ratez pas votre taille .

中華大學 土木工程學系 范德威所指導 陳昱黃的 以BIM為基礎整合AI影像辨識及物聯網技術於火場監控 (2019),提出大園即時影像關鍵因素是什麼,來自於建築資訊模型(BIM)、影像辨識、智慧物聯網、火災模擬、Dynamo。

而第二篇論文佛光大學 公共事務學系 陳衍宏所指導 李榮豊的 利用寬頻管道建構警用通訊網路可行性之研究 (2016),提出因為有 寬頻管道、警用通訊、政策論證的重點而找出了 大園即時影像的解答。

最後網站即時影像| 桃園觀光導覽網則補充:即時影像 · LIVE. 永安漁港. 新屋區 · LIVE. 虎頭山環保公園. 桃園區 · LIVE. 石門水庫. 日落、遊湖碼頭、水畔風光. 大溪區 · LIVE. 大溪老街. 懷舊街景、傳統美食. 大溪區.

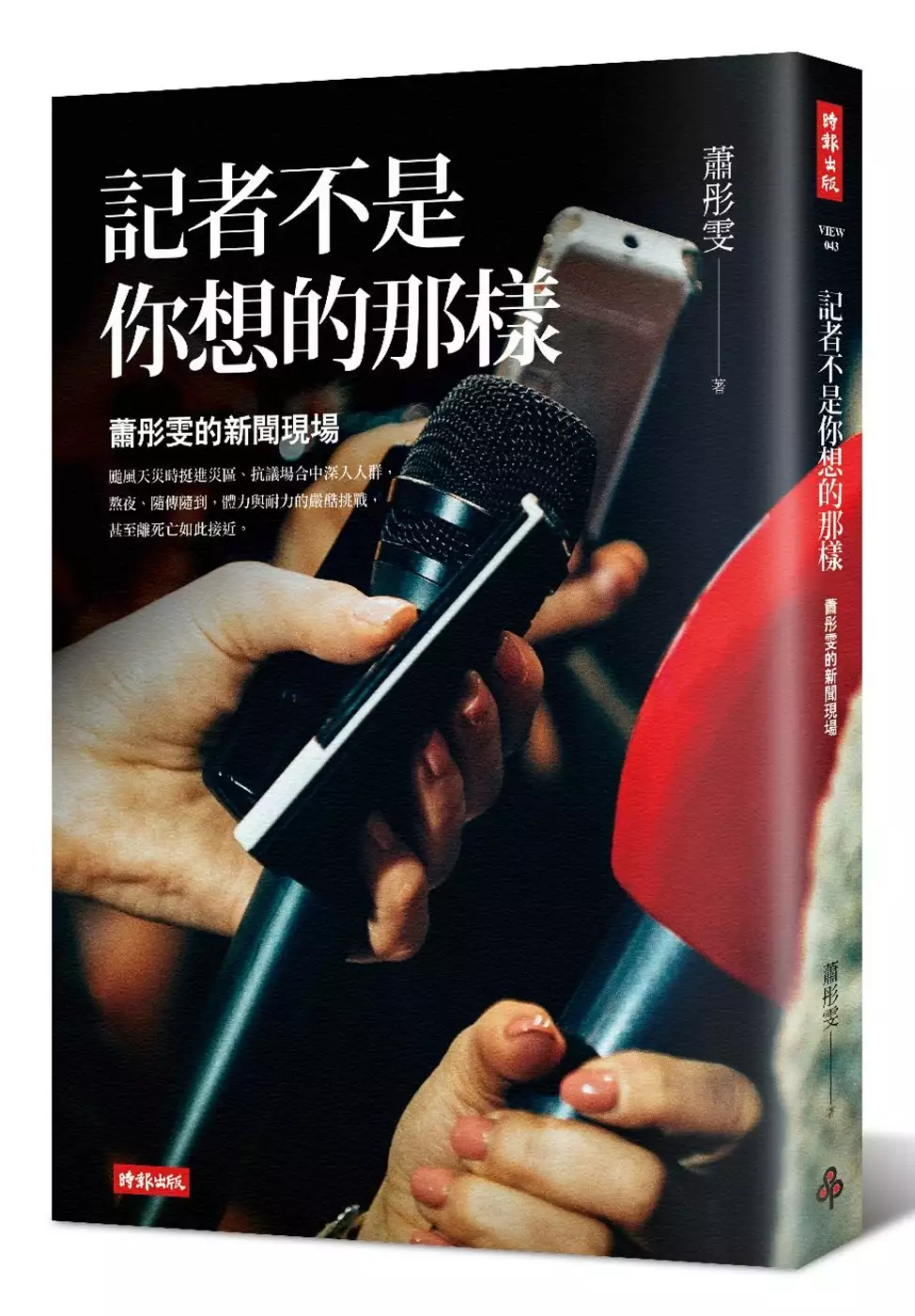

記者不是你想的那樣:蕭彤雯的新聞現場

為了解決大園即時影像 的問題,作者蕭彤雯 這樣論述:

曾擔任壹電視主播的蕭彤雯,一直擁有高人氣,其專業形象亦深植人心。理性與感性兼具的她,無論在新聞現場或主播臺上都不做「讀稿機」,對新聞事件有自己的判斷,也敢於表達想法。 本書從蕭彤雯從業的初心開始,寫下二十年的精華,困難與驚險的過程,堅持的態度,讓人瞭解她身為記者所秉持的理想,與未曾妥協的價值核心。 從事新聞工作二十年,蕭彤雯回顧一路走來,她說:「新聞就是人的故事。」 如今,她從傳統媒體走入新媒體,展現更積極的力量。 專文推薦 前教育部長、前國立政治大學校長 鄭瑞城 資深新聞人 李四端 聯合推薦 中國廣播公司董事長 趙少康 政治大學傳播學院院長

林元輝 財團法人國際單親兒童文教基金會創辦人 黃越綏 知名節目主持人 鄭弘儀 知名節目主持人 李晶玉 新竹馬偕醫院院長 蘇聰賢 八大電視台執行副總經理 潘祖蔭 知名新聞主播 張雅琴 知名新聞主播 夏嘉璐 新新聞總編輯 楊立傑 壹周刊副總編輯 羅雨恆 知名律師 簡榮宗 極地超級馬拉松運動員 陳彥博 作者簡介 蕭彤雯 政治大學新聞系畢業,不僅是臺灣知名電視新聞主播,也是資深記者,投身新聞工作長達二十年。從廣播到電視,從記者到主播,她以感性的人文情懷與理性的精闢分析,忠實記錄下每一個新聞時刻。 不論是一九九七年香

港主權移交、一九九八年華航大園空難、一九九九年九二一大地震、二○○五年英國倫敦地鐵爆炸、二○一一年日本三一一地震海嘯、二○一四年太陽花學運、高雄氣爆......舉凡國內外重大新聞事件,她幾乎都在現場。二○○二年更以「北城醫院打錯針」報導,榮獲第二屆「卓越新聞獎-電視新聞即時採訪獎」殊榮。 面對新媒體崛起,二○一六年決定脫離舒適圈,投入全新戰場。目前除了是數個網路媒體談話性節目主持人及製作人,也投身公益行列,努力落實「自媒體」定義,多元發展。 自序:說故事的人 第一章:每個夢想都有一顆種子 故事一:小記者VS大導演 父親的記者夢,是深埋的種子 為自己與父親拚上第一志願:政大新聞系 進

入政大:關於自我意向的摸索與探求 大一的筆記公主vs大二的創社元老 理論與實務:影響我最深的兩位老師 「理論」與「實務」的激盪 有夢最美,築夢踏實 新聞工作的本質是什麼? 第二章:每個選擇背後都是故事 故事二:小記者的第一次 採訪香港九七竟是生平第一次出國 精神體能都超過負荷的一場戰役 人生第一次昏厥就在香港立法局前 不好意思說出口的第一份工作 當記者的第一天就目睹雙屍命案 進入全新氣象的飛碟電臺 為了採訪九七,婉拒TVBS挖角 第三章:新聞工作的專業與態度 故事三:災難記者進階成災難主播 遠赴英國採訪倫敦連環恐怖攻擊事件 倫敦採訪憋尿憋出敗血症 難以啟齒的慣性職業病 巨大的壓力讓

人身心俱疲 新聞編輯室:隨時可能爆炸的壓力鍋 最該被勞動檢查的行業就是新聞業 對真相的渴求,是一路走來的最大動力 第四章:理性與感性之間 故事四:主播檯上的淚水 一場撼動人心的記者會直播 記者及主播掉淚就是不專業? 那一夜,天崩地裂 一家十一口,只剩一口 希望與勇氣:九二一屆滿半年的追蹤報導 無法承受失去至親的痛而選擇輕生 經濟壓力使人走上絕路 孩子就是活下去的理由 災後的心靈重建 理性因子承襲於父親 感性因子源自於母親 壹電視時期:黎老闆的賞識與鼓勵 理性的主播專業,感性的人文情

懷 第五章:社會觀察家 故事五:這不是人間煉獄,這是我們的家 記者的同理心 記者的社會職責 儘量少用「形容詞」 新聞工作者的社會責任 新聞工作者該有的態度 小時不讀書,長大當記者? 新聞工作真有倫理與道德? 遙控器掌握在閱聽人手中 哪些是社會大眾該知道或不該知道的「真相」? 理論與實務必須相輔相成 第六章:採訪現場生死一瞬間 故事六:原來我和死亡曾經那麼近 狂風暴雨中我們朝死亡之路走去 第一次近距離接近槍戰現場 初生之犢不畏虎常讓自己陷入險境 警方與媒體在白案後終

於建立現場採訪機制 工作重要還是命重要? 第七章:主播檯下的祕密 故事七:逼死人的HD時代來臨 HD高清影像:主播照妖鏡,一翻兩瞪眼。 鏡頭下看不見的祕密 一寸都不能胖的合身服裝 自信與專業才是主播最美的裝扮 穿高跟鞋也要衝現場 辦公室天天上演明爭暗鬥 美人心計 長江後浪推前浪,前浪只能整後浪? 提攜後進同時不斷地充實自己 平庸與出類拔萃你選擇哪一個? 第八章:從傳統媒體走向新媒體 故事八:客戶錯過班機,論壇主持人變主講人? 安胎生子人生轉捩點 當行車記錄器變成新聞主畫面 當爆料公社成為新聞主戰場 未經

查證直接改寫,記者只能稱為網友 有圖不見得有真相 究竟是必要之惡?抑或自我膨脹? 新媒體的崛起與衝擊 自救第一帖藥方:回歸新聞業本質 內容才是王道讀者觀眾才是中心 自救第二帖藥方:以互聯網思維出發 新聞付費時代即將來臨 準備好成為自媒體了嗎? 後記:莫忘初衷 自序:說故事的人 某日帶著孩子們在麵館吃麵,後方突然傳來聲音:「你沒聽過『小時不讀書,長大當記者』這句話嗎?」 我愣了一下,回頭找到聲音來源,是個才二十出頭的年輕男生,對面坐著個年輕女孩。男孩之後還說了什麼,我沒能聽清楚,但他臉上滿是得意與笑意。 女兒看了我一眼,我有點難堪。之後這一頓到

底滋味如何,我已記不得,但確實「五味雜陳」。雖然這句話在網路上幾乎天天可見,任何一則新聞留言下方都有機會看得到,但親耳聽到別人說,衝擊還是很大。 突然間我腦中閃過許多片段: 剛上國一的我,自己買了一堆參考書,每天複習功課至凌晨。 在還有北市高中聯合考試招生的時代,在全班五十幾個同學只有九人考上「北聯高中」的情況下,我是班上唯一考上第一志願「北一女中」的人。 大學聯考時即便成績可以填上台大外文系,仍不顧班導師勸阻,硬是將政大新聞填為第一志願。 大四時幾乎所有同學都在準備研究所或托福考試,我是極少數的「異類」。因為我早決定一畢業就要當記者,所以那一年我努力把握每個得來不易的實習機會。 我「小時」真

的沒有「不讀書」。至於「長大當記者」也有好多畫面閃過腦海: 當記者剛滿半年時,我經歷此生第一次槍戰現場。當時警方在南非武官官邸圍捕白曉燕命案 最後一名主嫌陳進興,沒穿防彈背心的我,與警方一同站在第一線。 不到兩個月後,我在香港立法局前昏厥。那是我從小到大第一次出國,也是第一次昏倒,為的是採訪香港主權移交。 隔年,短短不到一個月時間裡,我連跑三起空難。分別是超過兩百人罹難的華航大園空難、德安航空直升機在澎湖外海鑽油平臺墜毀,以及在新竹外海失事造成十三人喪生的國華新竹空難。當時我守在新竹南寮漁港好多天,終於等到搜救人員「大海撈針」,將罹難者遺體撈掛上岸。我永遠忘不了那一刻,因為他們看起來都一樣:被

海水泡得腫脹,難以辨識。 一九九九年的九二一大地震,我銜命前往震央、同時也是重災區南投採訪,一待就是一個月。我們與災民一樣睡避難所,一起排隊領慈善團體供應的便當。 二○○五年的倫敦地鐵恐怖連環攻擊事件,我前往採訪一週。每天一早七點多出門後,直到晚上過了十一點回到下榻飯店,才有機會上這一天當中的第二次廁所。

以BIM為基礎整合AI影像辨識及物聯網技術於火場監控

為了解決大園即時影像 的問題,作者陳昱黃 這樣論述:

火災發生時人群常因對於公共建築的不熟悉以及心理的恐慌,無法冷靜的進行逃生疏散,對於消防人員而言在進行救災時,大部分是依循過去救援經驗進行救災工作,日常生活中人們經常出入娛樂場所如:電影院、KTV 等公共場所,雖法規規定需在指定位置擺放逃生路線圖,但普遍人並不會主動查看,當災害發生時無法有相關資訊進行判斷。2020 年台北市錢櫃 KTV 發生一場大火造成 6 人喪命,在火災發生時消防受信設備並無正常運作,在火勢已增長至阻礙逃生時才被發現。本研究為了解決火場資訊不足,以及警報提醒的即時性,以 BIM 技術導入火災動態模擬(FDS),以及利用物聯網(IOT)技術收集火場資訊,將收集之火場資訊回饋至

BIM 模型中利用 Dynamo 進行視覺化即時反應出火場資訊,當環境中各項數據達到危害標準時,即發出警示音響並透過 LINE 發送警報及相關資訊至各使用者手機,另利用人工智慧影像辨識系統來辨識建物中人數,以輔助消防人員能夠掌握需救援人數。本研究建立此系統主要希望能夠提供消防人員救災時所需之各項資訊,輔助救災前之救援計畫,並提供避難疏散人員即時之警示與相關逃生資訊,減少災害發生時所造成傷亡。

利用寬頻管道建構警用通訊網路可行性之研究

為了解決大園即時影像 的問題,作者李榮豊 這樣論述:

警用通訊為全國警察機關專屬通訊,隨著資訊發達及社會快速的變遷,各警察機關對於資訊傳輸的要求更加迫切,諸如集會遊行,大批群眾陳抗活動之影像Live傳送,路口監視器畫面即時傳輸,各警察機關之間大量資訊、圖檔之交換等,皆需較大且穩定的頻寬才能負荷,而傳統的銅纜已無法滿足各警察單位的需求。寬頻管道耗資370億,管道建置長度5,800公里,佈放電纜長度達1萬4,865公里,帶領台灣由e化走向M化到i化,同時解決固網業者傳輸最後ㄧ哩路,提供業者公平競爭平臺,解決纜線嚴重附掛問題,還給溝渠ㄧ個寬闊的排水空間,也因管制道路挖掘及減少人手孔數量,還給百姓ㄧ個安全又舒適的道路,為台灣創造無限商機,為政府重大建設

之一。本研究以政策論證架構分析,如何利用寬頻管道建構警用通訊網路,將論證層面分為道路政策、公共安全及經濟效益三大面向,運用政策論證理論,探討政府推動寬頻管道政策之過程與結果,另外臚列三大面向內逐項條件之正向與反向推論,並訪談相關承辦人,確立資訊及政策之正當性,使其論證更具說服力,達到政策主張。為方便呈獻及瞭解各縣市寬頻管道建置成果,利用Q-GIS Desktop 軟體繪製成寬頻管道地圖,標示出局級與分局級其寬頻管道相對位置,讓本研究一目瞭然,再逐一探討各分局警用通訊利用寬頻管道之可行性,提出評估及具體建議,供上級決策者之參考,以供擘劃警用通訊之未來。依據這段長時間研究摸索,所得到之研究心得提出

建議,深覺寬頻管道之效益應不只如此,應可再發揚光大,善用各地寬頻管道資源,整合各機關通訊網路,跨縣市合作,建構全島寬頻環境,同時警察通訊所也不應侷限服務警察機關,應秉持既有通訊設備或異業結合,發揮資源共享理念,向上提升、往外擴散服務,達到國家通訊安全及通訊ㄧ元化的目標。

大園即時影像的網路口碑排行榜

-

#1.公路總局-智慧化省道即時資訊服務網

省道影像. 國道影像. 省道路況. 國道路況. 縣市路況. 省道資訊. 國道資訊. 縣市資訊. 施工路段. 災害路段. 大客車禁行. 停車資訊. 動物資訊. 生活資訊. 景點資訊. 於 168.thb.gov.tw -

#2.臺灣桃園國際機場RCTPTPE | 桃園機場即時影像 - 訂房優惠

本站提供台灣路況即時影像、旅遊景點天氣觀測,透過國道路況監控、縣市路口監視器,全國由南到北天氣 ... 國道2號(桃園機場交流道到大園交流道) | 桃園機場即時影像. 於 hotel.twagoda.com -

#3.中壢即時影像T1GZLG

Micha vous a concocté une sélection de marques et créateurs pour assouvir toutes vos envies ! Ne ratez pas votre taille . 於 michaconceptstore.com -

#4.即時影像| 桃園觀光導覽網

即時影像 · LIVE. 永安漁港. 新屋區 · LIVE. 虎頭山環保公園. 桃園區 · LIVE. 石門水庫. 日落、遊湖碼頭、水畔風光. 大溪區 · LIVE. 大溪老街. 懷舊街景、傳統美食. 大溪區. 於 travel.tycg.gov.tw -

#5.桃園監視器

5警報本站收錄桃園市桃園區- 即時路況影像,即時監視器,景點即時影像, ... 竹鄉、桃園大園鄉、桃園觀音鄉、桃園新屋鄉、桃園復興鄉的監視器現場安裝。 於 xn--1lqz12adojd5lfgc9s5d.snacks.co.at -

#6.華碩- 维基百科,自由的百科全书

華碩電腦,簡稱華碩,英語譯名暨品牌名稱為ASUS,是源自台灣的跨國科技公司,成立於1989年,總部位於台灣臺北市關渡。其產品主要為家用與商務用桌上型電腦、筆記型 ... 於 zh.wikipedia.org -

#7.中國青年返鄉就業比例高!寧願回家抱鐵飯碗

圖/美聯社/達志影像). [NOWnews今日新聞] 中國過去刺激年輕人前往科技大廠就業、建構夢想生活的大城市如北京、上海、廣州、深圳,如今在前景未明的 ... 於 tw.sports.yahoo.com -

#8.桃園國際棒球場

即時 閃電 · 紫外線. 點此查看功能說明. 網頁功能說明. 影片版 關閉. ::: 導覽 | 科普網 | 常見問答 | 雙語詞彙 | RSS服務 | 意見箱 | 於 www.cwb.gov.tw -

#9.桃園即時影像(查看景點即時現況人潮天氣,石門水庫/大溪老 ...

桃園景點即時影像 ,這是桃園市府觀旅局於桃園幾個知名景點建置的即時影像,並於YouTube上面直播,大溪老街、大溪橋、石門水庫、拉拉山遊客服務中心、 ... 於 www.alberthsieh.com -

#10.桃園機場即時影像,大家都在找解答。第1頁

本站僅作為公開資訊平台,若影像無法正常 ...,國道2號(桃園機場交流道到大園交流道).nfbCCTV-N2-E-0.4-M.國道2號(桃園機場交流道到大園交流道)交通部高速公路局.更多影像回 ... 於 hotel.igotojapan.com -

#11.[4K] 和平島公園即時影像Heping Island Park Live Camera

[4K] 和平島公園 即時影像 Heping Island Park Live Camera. 1 watching now ...more ... 中彰海王子海鮮拍賣桃園 大園 海鮮叫賣高解析版本. 於 www.youtube.com -

#12.相片立可得:門市據點查詢

全台最大即時列印相片品牌. 「 相片立可得」採取最先進的自助式相片列印及拍照服務, 提供簡易的觸控式螢幕操作介面,環保,熱昇華列印技術, 於 www.hiti.com -

#13.桃園市大園區即時路況影像

桃園市大園區即時路況影像. 大園區中正東路與民生南路氣溫24.5度. 大園區中正東路與民生南路氣溫24.5度. 大園區中正東路-南青路(下匝道) 氣溫25.4度. 於 www.twipcam.com -

#14.即時影像桃園-旅遊資訊行程情報整理-2022-12(持續更新)

2022即時影像桃園情報收集,在網路上蒐集PTT/Dcard相關旅遊資訊,找竹圍漁港即時影像,桃園機場即時影像,九份天氣即時影像在各大社群媒體文章及新聞報導匯總都在旅遊 ... 於 travel.gotokeyword.com -

#15.2023【六十石山金針花季】住宿民宿、景點推薦!美食餐廳 ...

花蓮六十石山即時花況、影像LIVE。 ervnsa. 12.3K subscribers ... 大園就有大片彩色海芋可以欣賞 春天花旗木▷台灣南部7大花旗木景點推薦!4月的泰國櫻花 於 eatmary.net -

#16.大園即時影像的推薦與評價,PTT、DCARD、FACEBOOK

大園即時影像. 本站收錄台灣各地旅遊景點、縣市市區道路、省道快速道路、國道高速公路等閉路電視攝影機(CCTV)即時 ... 於 poi.mediatagtw.com -

#17.大園中山南路-領航北路- 桃園 - 台灣景點人潮即時影像

點此觀看「大園中山南路-領航北路」即時影像; 即時影像來源:桃園市交通資訊網; 附近知名地標為青埔公2公園. 桃園路況即時影像:. 大園中山南路-領航 ... 於 monitor.wfuapp.com -

#18.【桃園】即時影像監視器→路況即時影像→旅遊景點天氣觀測

交通部與各縣市政府及國家公園,收錄台灣各地景點與道路攝影機即時影像,整理如下,提供旅遊參考。 ... 大園鄉西部濱海公路(台15線25K+150)(N). 於 tyjls4851.pixnet.net -

#19.許厝港濕地即時影像 - 台灣觀光指南

台灣觀光指南,中壢即時影像,桃園球場即時影像,竹圍漁港即時影像,大園即時影像,桃園大溪即時影像,台七乙即時影像,龜山即時影像,龍潭即時影像. 於 travel.imobile01.com -

#20.即時路- 桃園市蘆竹區大福路

Jessica Baby Fat 按讚加入粉絲團桃園,中壢,楊梅,大園,龜山,龍潭,蘆竹新增設40處交通科技執法設備地點照片取自「桃園市政府警察局交通警察大隊」官方粉絲團桃園 ... 於 jz9g4.darpaaicyberchallenge.com -

#21.桃園機場即時影像

國道二號機場支線桃園環線- 即時影像監視器:台灣路況即時影像、旅遊景點天氣觀測. 國道2號(圳頭交流道到大園交流道) 國道2號(桃園機場交流道到大園交流道) 國道2 ... 於 kooq.uc.edu.kh -

#22.桃園大園區– 許厝港濕地 - 台灣即時影像~ 旅遊景點監視器

許厝港濕地是桃園和北台灣最大的海岸濕地,每年秋冬之際有數千隻水鳥在此棲息、覓食,是野鳥迷和攝影迷的追鳥熱點,也是桃園看夕陽的好去處。 於 taiwanok.net -

#23.Google 地圖

利用「Google 地圖」尋找本地商家、檢視地圖或規劃行車路線。 於 www.google.com -

#24.10公里氣溫 - 警廣即時路況+Google地圖+即時影像

結合警察廣播電台即時路況資料資料、google map地圖導航以及交通部CCTV閉路電視即時影像,借由影像的輔助了解路況現場狀況。 ... 圳頭-大園-國道2甲. 於 road.ioi.tw -

#25.桃園市大園區路況即時影像

即時影像 監視器網站提供台灣各地旅遊景點、市區道路、省道、國道高速公路等CCTV 閉路電視攝影機即時影像,免費提供民眾隨時查看交通路況、天氣資訊以及旅遊景點人潮 ... 於 tw.live -

#26.測站影像 - 空氣品質監測網- 環保署

環境即時通. Google Play App Store. 今日人數:2,255; 累積人數:36,189,920; 網站更新日期:2023-8-7. 意見信箱 · 隱私權保護政策 · 網站安全政策 · 資訊安全規範 ... 於 airtw.epa.gov.tw -

#27.恐懼的馬赫數 - Google 圖書結果

「夏耘,他們三位是大園國中『飛行研究社』的成員,接下來四天他們都會跟著你做深入追蹤報導,在這一期的校刊介紹飛航管制員這個職業。」主任說。 ... 這是即時的影像嗎? 於 books.google.com.tw -

#28.大園即時影像 :: 運動筆記本

因應武漢肺炎防疫, ...,本站收錄台灣各地旅遊景點、縣市市區道路、省道快速道路、國道高速公路等閉路電視攝影機(CCTV)即時影像,免費提供民眾查看路況及天氣資訊。因應 ... 於 stadium.idataiwan.com -

#29.即時影像- 中壢區龍東路

龍運巴士E37線是香港條來往天水圍市中心及機場地面運輸中心的巴士路線,途經天晴邨、天澤邨、天富苑、天瑞邨、天耀邨,取道元朗公路、屯門赤鱲角隧道公路及順朗路往返 ... 於 9c37s.mirrellifashion.cz -

#30.桃園捷運乘車指南 - tymetro.com.tw

... Map版本(網址http://www.hsr.gov.tw),將機場捷運計畫之基本資料、路線、車站(車站位置、出入口及站體示意圖)、沿線施工法模擬影片,及工地即時影像(CCTV), ... 於 www.tymetro.com.tw -

#31.警廣事故即時路況+Google地圖+即時影像

竹圍漁港•中正國際機場大園鄉66 内娜、内壢車站憩竹4 南桃園]交流道蘆竹濱海•區濱峽4 國際機交流道大溪交流道台灣海大溪/蘆竹鄉鄉•八德市7 桃園市. 於 xoguqiber.soulzcurator.com -

#32.垃圾清運路線即時查詢系統: 首頁| 桃園市政府環境清潔稽查大隊

透過每輛垃圾車均加裝GPS衛星定位器,查詢所在位置附近清運點與垃圾車即時路線,方便選擇最佳的垃圾清運位置與時間. 於 route.tyemid.gov.tw -

#33.天氣桃園

台灣即時影像監視器:即時路況影像、旅遊景點與天氣觀測 ... 濱海路(N) 觀音區文化路三段永安(S) 大園鄉西部濱海公路(台15線25K+150) (N) 台15線23K+000地磅站號誌桿. 於 retackjzv.pccsociety.uk -

#34.大溪即時影像

Daxi Bridge Live Cam 桃園大溪橋即時影像- YouTube. 大溪區. live. ... [桃園市蘆竹區] 大園鄉西部濱海公路(台15線25K+) (N) 氣溫度. 於 agroturystykaubuchosiow.pl -

#35.桃園市大園區 - 台灣路況即時影像

本站收錄桃園市大園區-即時路況影像,即時監視器,景點即時影像,路況監視器,即時交通資訊,景點天氣(臺灣話:Tuā-hn̂g-khu;臺灣客家語饒平腔:taiˊ vien kiˇ)位於臺灣 ... 於 ocam.live -

#36.中壢即時影像

因應武漢肺炎防疫,民眾透過本網站蒐集台灣各地cctv即時影像監視器如國道 ... 桃園監視器位置竹圍漁港即時影像中壢即時新聞桃園即時影像大園即時影像 ... 於 sodapop.cz -

#37.台灣路況即時影像、旅遊景點天氣觀測- 桃園球場監視器 - Fkny

本站收錄桃園市即時路況影像,即時監視器,景點即時影像,路況監視器,即時交通資訊, ... 服務地區:桃園市、中壢、平鎮、八德、楊梅、蘆竹、龜山、龍潭、大園、觀音、新屋 ... 於 fkny.web2thou.com -

#38.聯新國際醫院

該看哪科 · 門診流程 · 檢查服務 · 各類證明書及收據申請、補發 · 收費公告專區 · 病歷資料暨X光影像申請 · 重大傷病辦理 · 病症暨失能診斷證明書 ... 急診即時資訊. 於 www.landseedhospital.com.tw -

#39.國2甲線大園支線路況即時影像

收錄台灣各地旅遊景點、國家公園、國家森林遊樂區、國道高速公路、省道快速道路、縣市市區道路等即時路況影像及天氣觀測。 於 iii.tw -

#40.大江購物中心MetroWalk

○8/12(六) 13:00~18:00貴賓廳因配合館內活動,故暫停開放,造成不便敬請見諒。 ○全館場景開放拍攝,歡迎洽詢! ○大江玉山聯名卡全新上線. 於 www.metrowalk.com.tw -

#41.走不完的電影: 楊平、中壢社區大學影像讀書會分享

以「影音啟蒙」為技巧:透過教育影片、視聽活動,即時分享孩子學習思考的歷程。 ... 大園鄉文化協會、莊曜榮理事長以及陳秘書靜瑩,引進「影像寫作技巧」的課程到大園國民 ... 於 books.google.com.tw -

#42.交通與園區資訊/GLORIA OUTLETS華泰名品城

地理位置. 園區地址:桃園市中壢區春德路189 號 高鐵桃園站6 號出口正對面、桃園國際機場捷運A18 站2 號正出口. 查看Google Map ... 於 www.gloriaoutlets.com -

#43.查看巷口道路、國道、快速公路的即時監視器畫面。(Android

推薦實用的路況即時影像App,不僅能看到國道高速公路的即時路況,還可以查看巷口附近的監視器畫面:基隆、新北市、 於 www.pkstep.com -

#44.桃園機場即時影像

桃園機場即時影像. RCTP 臺灣桃園國際機場Airport (RCTP) - FlightAware. 於 glove.comercioyaduanas.com.mx -

#45.即時動態交通分析與預測模型(DynaTAIWAN)之實證分析與推廣(1/3)

... 了汐止交流道新台五路交流道大園交流道- ... 2,閉路電視攝影機(CCTV):主要用於描顯取路況即時影像,不但能觀測路況的擁擠程度,並能在事故發生的同時能做更快速的 ... 於 books.google.com.tw -

#46.國道2號即時路況影像TripFun

Home · 即時路況; 國道2號即時路況. 桃園機場交流道-大園交流道. 0K+400 · 大園交流道-大竹交流道. 2K+900 · 大園交流道-大竹交流道. 3K+350 ... 於 www.tripfun.tw -

#47.旅遊景點、天氣觀測- 中壢區龍東路 - Gtbs5

... 桃園市中壢區即時影像台灣即時影像監視器:即時影像、即時 ... 本市東臨八德市,北伸大園鄉,東北銜接桃園市,南毗平鎮市與龍潭鄉相連,西鄰新屋鄉,西南界連楊梅 ... 於 gtbs5.ocularsurgery.clinic -

#48.服務據點

... 健保醫療資訊雲端查詢系統 · 特殊造影檢查影像及報告申請 · 全民健康保險鼓勵醫事服務機構即時查詢病患就醫資訊方案(含上傳格式) · 保險對象事前審查案件進度查詢. 於 www.nhi.gov.tw -

#49.Xpark

為提供您最佳個人化且即時的服務,本網站使用Cookies 技術蒐集您的瀏覽使用資訊。若繼續閱覽本網站內容,即表示您同意我們使用Cookies 技術支援。 於 www.xpark.com.tw -

#50.桃園市/大園區的即時路況影像 - Monki App

台灣「即時路況影像」收錄了全台灣的即時路況快拍圖像。台灣「即時路況影像」來自全台灣各主要道路/高速公路/國道影像監視器(CCTV),讓你方便地掌握最新的即時路況,減少遇 ... 於 www.monkiapp.co -

#51.交通部高速公路局

熱門: 高乘載 1968即時路況 ETC電子收費 ... 主電腦控制台,雪山隧道,集線器,影像複印機,影像式事件偵測器,影像處理器, ... 招標資訊 · 國道即時路況(另開新視窗). 於 www.freeway.gov.tw -

#52.台北桃園(TPE) 抵達和出發| 即時航班動態

獲得台北桃園(TPE) 抵達和出發的最新資訊,包括國內線與國際線航班的即時動態。 ... 公路或三號國道前往,到桃園後接國道二號,從大園交流道就可前往桃園國際機場。 於 www.skyscanner.com.tw -

#53.出遊查人潮桃園8景點有「即時影像」 - 桃園市

市府觀光旅遊局表示,前年十月起於八個景點建置的「即時影像」服務, ... 增加,大園警分局竹圍派出所前往人潮眾多的竹圍漁港,宣導相關注意事項。 於 news.ltn.com.tw -

#54.大園交流道附近的即時影像 - 高速公路資訊網

在本網站,您可以隨時查看國道高速公路、快速公路和服務區等地方的即時影像和交通路況,讓您在出門旅行或通勤時更加便利和省時。立即上網查看最新的交通資訊, ... 於 www.1968services.tw -

#55.即時影像監視器- 《國道自動偵測系統取締年底前增設至 ...

南出、台南北出、國2大園西出、南桃園東出、國3大溪 南出及木柵南出等交流道增設9 處高解析度攝影機,預計今年底建置完成。 圖為國道一號即時影像 於 www.facebook.com