宜蘭市 副 市長的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦一青妙寫的 溫暖的記憶,從這裡出發:一青妙的臺灣東海岸 和邱詠婷的 空凍:空間的生與死都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自聯經出版公司 和五南所出版 。

國立政治大學 歷史學系 藍適齊所指導 吳健榮的 臺灣媒體中的「民主聖地」:記憶與認同的比較分析,1970s-2010s (2019),提出宜蘭市 副 市長關鍵因素是什麼,來自於民主化論述、地方、記憶、認同、黨外運動。

而第二篇論文南華大學 企業管理學系管理科學碩博士班 褚麗絹所指導 林瑋馨的 政黨認同、派系政治對候選人形象及投票行為影響之研究-以2018年嘉義縣縣長選舉為例 (2018),提出因為有 政黨認同、派系政治、候選人形象、投票行為的重點而找出了 宜蘭市 副 市長的解答。

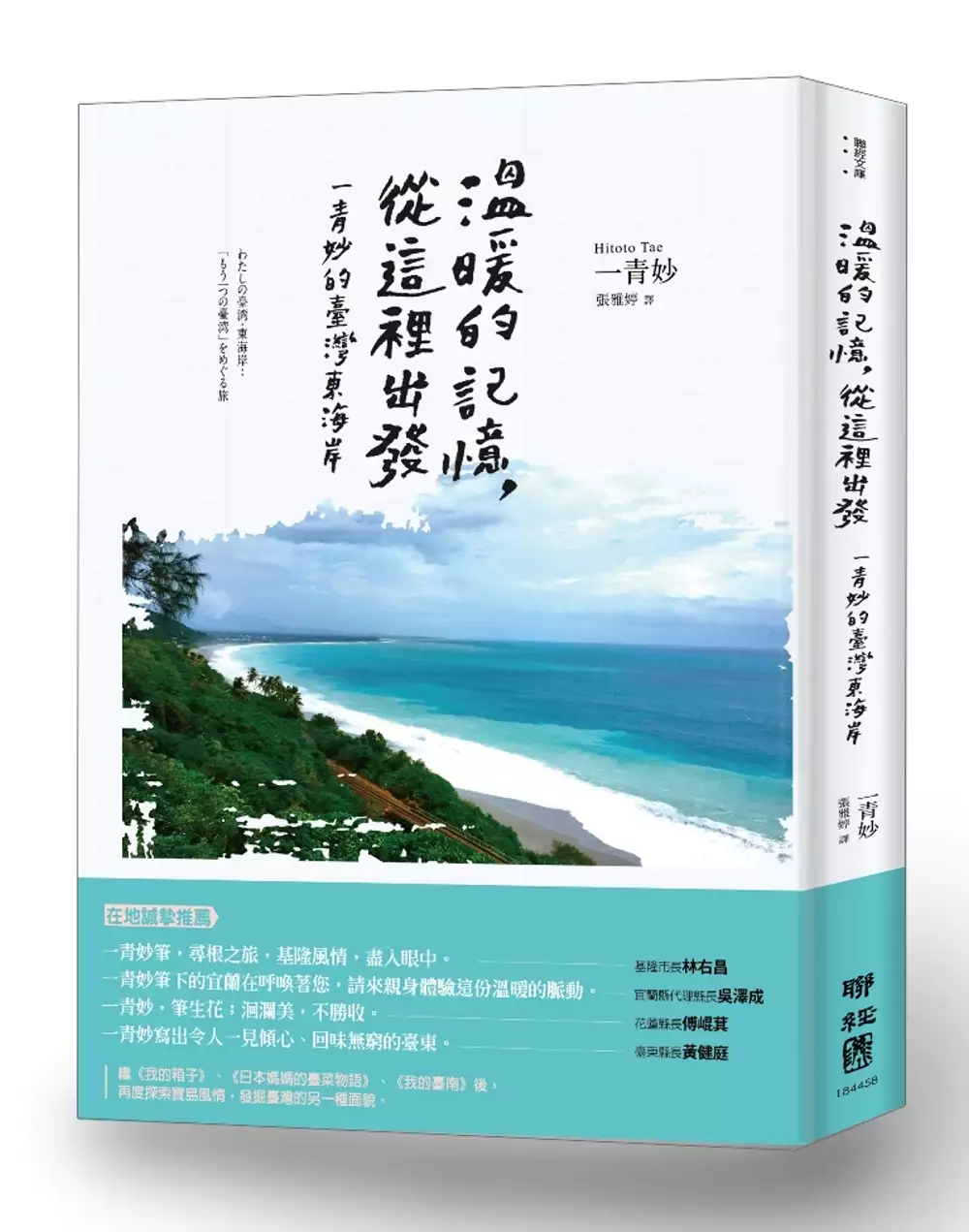

溫暖的記憶,從這裡出發:一青妙的臺灣東海岸

為了解決宜蘭市 副 市長 的問題,作者一青妙 這樣論述:

臺日混血作家一青妙繼《我的臺南》後再度啟程 探索寶島東海岸風情,發掘臺灣的另一種面貌 在一青妙的作品中,往往可以發現最純粹的感動。藉由寫作,她不斷探尋、追索自己的家族史,一次又一次以自己的方式貼近這片土地,不僅為家族寫史,更為臺灣這座島嶼留下珍貴的側寫。這一回,在《溫暖的記憶,從這裡出發:一青妙的臺灣東海岸》一書中,一青妙將目光移到了基隆、九份、宜蘭與花東,不僅流連忘返,更要透過圖文並茂的紀錄,和讀者分享當地的一切美好。 在「基隆」這塊與她淵源最深的土地上,一青妙遙想著顏家的昔日風光,占地廣大的中正公園,過去正是她的父親顏惠民的出生地「陋園」,儘管如今已歸政府所有,她仍不禁

在這裡緬懷無比親近的家族往昔。 一青妙為三星蔥餅著迷,而到「宜蘭」羅東鄉體驗蔥農生活,全副武裝練習栽蔥、洗蔥,初嚐所謂的「汗滴禾下土,粒粒皆辛苦」;又到頭城參加搶孤,感受臺灣民俗慶典的充沛活力與地方特色,「透過搶孤這項祭典活動加深和地方的關係、重新認識在地的歷史」。蘇澳冷泉、冬山河、幾米廣場,這些引人入勝的宜蘭景點也在在有她的身影。 一青妙更重回依稀留存在年少記憶中的太魯閣,憶起過去父親到「花蓮」出差時經常帶回太魯閣的石頭給她,年幼的她不懂得珍惜,及長才發現花蓮的石頭並不僅是一般的石頭,但珍貴之處不在於它們是珊瑚或玉石,而是因為那是父親為她精心挑選的。她還造訪電影《太陽的孩子》的舞

臺豐濱鄉港口村,儘管人口外移又缺少就業機會,導演勒嘎‧舒米與他的母親仍舊留在這裡,以自己的方式努力,「希望未來能夠留給孩子們一些東西」。 此外,一青妙還遠赴「臺東」長濱鄉造訪了腳底按摩的創始者吳若石神父(Fr. Josef Eugster),聽他娓娓細數開發這套健康法的始末,年近八旬的老神父至今仍在教會和他的弟子們一同為鄉民服務。她也重回紅葉少棒隊的故鄉紅葉村,再次追溯這段傳奇的源頭,重溫臺灣棒球史上最輝煌、最熱血的時期,儘管前代凋零、後繼無人,但紅葉少棒隊的歷史就像甜中帶酸的鳳梨,「做為一道『夢想的軌跡』,永遠都是心中難忘的回憶」。 透過一青妙懇切的筆觸與真摯的情感,在地的美好人

情躍然紙上,從未見過的臺灣風情也歷歷在目,她為讀者帶來了又一冊引人入勝的作品,聚焦東臺灣的真、善、美,刻劃內心深刻的感動,透過文字的力量,讓人看見最純粹的臺灣。 名人推薦 基隆市長林右昌:一青妙筆,尋根之旅,基隆風情,盡入眼中。 宜蘭縣代理縣長吳澤成:一青妙筆下的宜蘭在呼喚著您,請來親身體驗這份溫暖的脈動。 花蓮縣長傅崐萁:一青妙,筆生花;洄瀾美,不勝收。 臺東縣長黃健庭:一青妙寫出令人一見傾心、回味無窮的臺東。 ──縣市首長誠摯推薦

臺灣媒體中的「民主聖地」:記憶與認同的比較分析,1970s-2010s

為了解決宜蘭市 副 市長 的問題,作者吳健榮 這樣論述:

臺灣的「民主聖地」從何而來?1970年代後期黨外政治菁英為訴求民主化改革的共識動員,以「民主聖地」為政治符號的神聖化,逐漸架構起以地方為對象,透過媒體論述或人物、事件在特定空間的活動將象徵具體化的民主化記憶,以之凝聚其支持者反對國民黨黨國威權體制的集體認同。但此後隨著藍綠各陣營的政治精英和社會之多重互動,民主聖地逐漸地民間化與官方化(以地方政府為主力)並行,並經由媒體論述、儀式紀念和物質空間等形式,發展出多元的認同詮釋。自1990年代起,國民黨的政治菁英在選舉過程中為爭取最大程度的民眾支持,也會重組民主聖地意義為選賢與能、世代輪替及政黨輪替等不同意涵。迨2000年以後,除了越來越多批評地方上

民主聖地蒙羞的種種弊端以外,民間人士或團體亦會援引「民主聖地」詞彙來強化或批判地方民主聖地之名。於是,觀之民主聖地的建構歷程,政治菁英著眼於號召群眾支持的政治資本,地方政府卻是用來創建地方共同體和推展觀光,民間團體則以文資保存作為主幹,並希望擴展公民參與。民主聖地以行政區和地景空間為指涉對象,彼此之間的關係或有含括,其扣連傳統的民主化記憶形式則可析分為英雄論述、反抗論述、選舉論述及民主化地景四者。經由政治菁英與政治社會行動者之間的互動,民主聖地有可能從政治認同逐漸擴及地域群體的文化、身分意識,在民間社會的積極參與下發展為地方認同的重要部分者,如宜蘭縣和嘉義市,而高雄地區和臺南地區則需要更多來自

民間社會參與的記憶形構。此外,民主聖地的空間記憶突顯了民主化地景的公共性和神聖性,以及管理者或使用者對空間意義的創造與競奪。艋舺龍山寺、新竹天公壇和中正紀念堂率皆如是,而嘉義市中央噴水池圓環結合許世賢和選前之夜的歷史記憶更是認同民主聖地嘉義市的雙向構成。不過,民主聖地也需要警覺政治菁英的政治資本利用,以及地方政府由上而下的偏好建構,以避免對民主理念的權威迷思和窄化詮釋。

空凍:空間的生與死

為了解決宜蘭市 副 市長 的問題,作者邱詠婷 這樣論述:

心理需要地理的歸屬,這是現代人普遍疏離的解藥。房地產商把家或塑造家的方式行銷給我們,政客與藝術家哀悼家的消失,又努力地創造新的地方。只有我們要直到失去,才會驚覺那曾經擁有的樂園,早已被都更之名所剷平,取而代之的是,垂直的貧民窟與同形的購物中心。現代世界如果叫作速度和方位,時空壓縮讓人從起點直接進入終點,讓人無所不在卻又不在,它讓地方膚淺,它讓空間擬真。全球化進一步催化了符號化,它讓人從任何地方出發,卻又不通往任何地方。我們的世界正被無地方化(placeless)和非地方化(nonplace),前者讓人對於自我的完整體認存疑,後者讓人扮演安適其位的外來者。兩者的驚悚提問經常是,我們迷路了

嗎?資本家始終貼心的安撫,放心還有這裡!消費地景奇觀總是展示它那與生俱來的令人失憶,任何人只要經過那裡,都會遺忘自己的美好曾經! 本書特色 面對國內眾聲喧嘩卻又空洞的都市空間論述,本書以她前衛的批判打破寧靜,而她精準的預言與跨越時空的空間思維,是系列連續的對立思辯,資本的與社會的,全球的與在地的,都市的與鄉村的,地景的與城市的,當代的與傳統的,實體的與虛擬的。總的來說,本書揭示空間的生與死,不過是一場空洞、變動、凍結的反覆錯置與輪迴。 作者簡介 邱詠婷 重回臺大,讓我反思了自己的學術生命。「空間」,它花了我在柏克萊大學的所有時間在理解,從如何製作(making)一扇窗開始,日式窗

shoji的90x90開口,最美的視野才是她的潛臺詞。從一扇窗、評圖、教學甚至迷戀於熬夜,因為好奇讓我誤闖了亞歷山大博班理論課,Wholeness提醒了我「建築可以有感覺?」(Can architecture have feeling?)從二個小時的提問,到用盡了各種方式,一路從學士碩士建築景觀都市計畫到博士城鄉,從美國加拿大歐洲最後回到了臺灣,學術探索從文化研究到社會學,批判的問,詩意的尋。柯比意本來說建築可以解決城市問題,段義夫不談space談place,而夏鑄九說space只是tectonic,列夫符爾說,我們要的是spaces的空間生產,Taufuri說,那是意識型態!於是我選擇遺忘建

築設計,怡情於古蹟想像於社區,最終尋解的仍是空間:他的不在與我的不再,而所有的空洞沒有終結,分秒同步進行。《空凍》揭示的「空間」,不是space也非place,如同已消逝的舟山路海外會之於我,與當年口試的我及老師們的問題意識與坐在階梯上的聆聽,是當下未曾遺忘的所有影像、黑白裙與馬尾,是一種更高階命定的空間幻影(no-thingness or spatial silhouette)。 現職∕國立臺北教育大學文化創意產業經營學系所專任副教授 學歷∕國立臺灣大學建築與城鄉研究所哲學博士、美國加州柏克萊大學 環境設計學院學士及建築專業碩士March 經歷∕國立臺北教育大學通識教育中心主任、

實踐大學建築設計學系專任助理教授、臺北醫學大學通識兼任助理教授、中原大學景觀設計學系專兼任助理教授、美國加州柏克萊大學建築環境設計中心研究員與課程助教

政黨認同、派系政治對候選人形象及投票行為影響之研究-以2018年嘉義縣縣長選舉為例

為了解決宜蘭市 副 市長 的問題,作者林瑋馨 這樣論述:

嘉義縣近年來長期由民進黨執政,派系政治發展牽涉數十年歷史,在2018年嘉義縣縣長選舉中,史無前例有四位候選人的局面,一位無黨籍候選人,一位國民黨籍候選人,兩位出身民進黨籍的候選人,其身後是派系政治的鬥爭,讓本研究想深入了解,是政黨認同或派系政治影響選民影響選民的投票行為,還是候選人自身形象影響選民的投票行為。 本研究旨在探討嘉義縣縣長選舉之政黨認同、派系政治、候選人形象及投票行為的影響。因此,以嘉義縣縣民為研究對象,並採用分層抽樣法進行問卷調查,回收的問卷利用敘述性統計分析、信度分析、因素分析、獨立樣本T檢定、單因子變異數分析、迴歸分析等統計方法進行資料分析與處理。本研究獲得結論如下:

黨認同與派系政治皆對候選人形象具有顯著的正向影響;政黨認同與候選人形象對投票行為亦具有顯著的正向影響;派系政治對投票行為則不具有顯著的影響;而候選人形象於政黨認同與投票行為之間具有完全中介效果;候選人形象於派系政治與投票行為之間則不具有中介效果。