宜蘭搬運工的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦徐宗懋圖文館寫的 閃耀台灣一套八冊(精裝套書,附贈明信片八張) 和黃春明的 秀琴,這個愛笑的女孩都 可以從中找到所需的評價。

另外網站關於本站- 祐吉企業社 - 個人新聞台也說明:粗工‧ 雜工‧ 臨時工‧ 清潔工‧ 搬運工各項助手人力派遣祐吉企業社位在宜蘭縣宜蘭市,主要業務為協助雇主快速尋找各項人才、提供雇主優質的人力及完善的 ...

這兩本書分別來自時報出版 和聯合文學所出版 。

國立勤益科技大學 流通管理系 林宏澤所指導 于一平的 液化石油氣之經營挑戰與對策 (2018),提出宜蘭搬運工關鍵因素是什麼,來自於液化石油氣、強弱危機分析、五力分析模型、麥肯錫7S模型、層級分析。

而第二篇論文國立臺灣海洋大學 海洋文化研究所 湯熙勇、應俊豪所指導 賈俐文的 東亞薯榔的貿易與工藝──以漁網、船帆、衣服防腐為中心 (2013),提出因為有 薯榔、薯莨、防腐染料、染網、染帆、染衣的重點而找出了 宜蘭搬運工的解答。

最後網站搬運工不滿待遇竟到農會門口貼「公糧有毒」報復 - CTWANT則補充:宜蘭 縣56歲蘇姓男子是三星農會外包廠商,負責公糧搬運,但他認為自己工資被少算,竟挾怨報復,昨日趁下班時間到農會及大洲辦事處外張貼傳單, ...

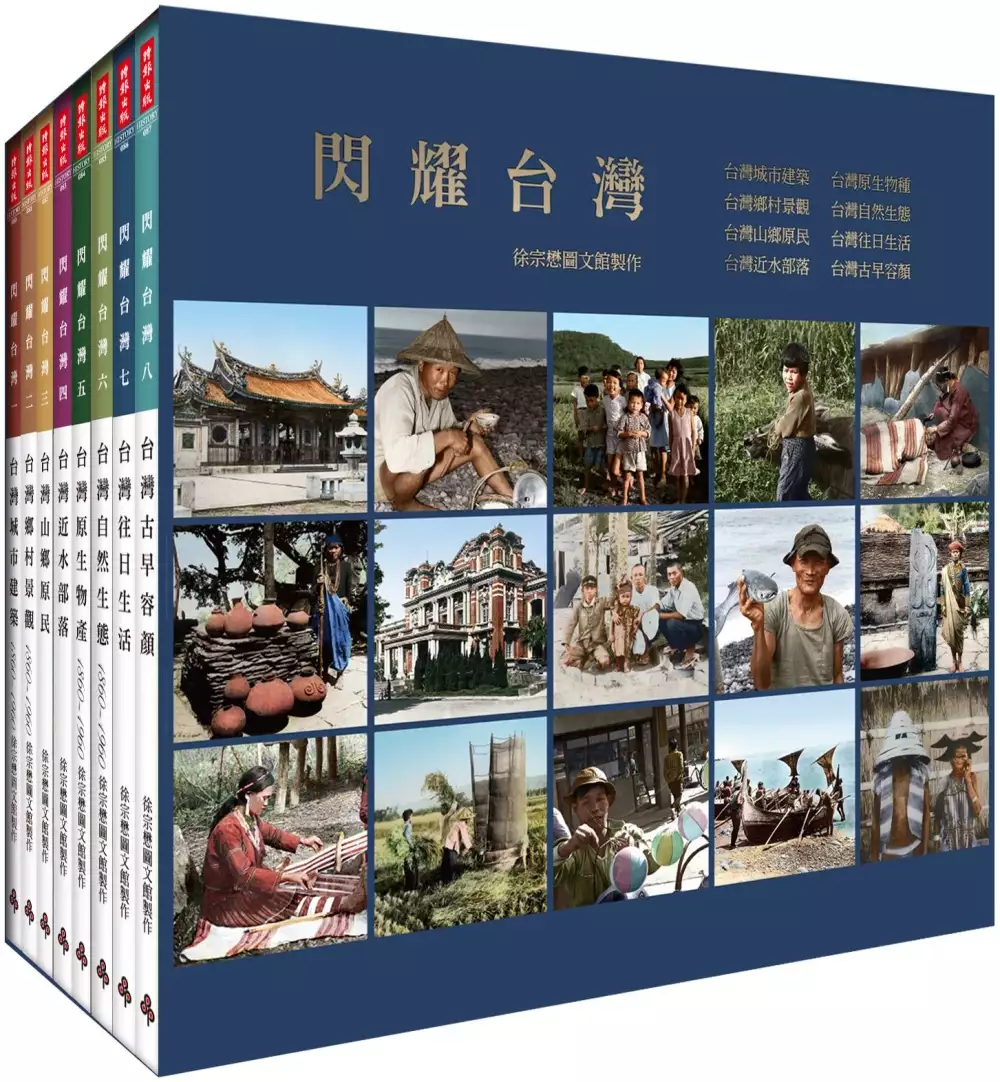

閃耀台灣一套八冊(精裝套書,附贈明信片八張)

為了解決宜蘭搬運工 的問題,作者徐宗懋圖文館 這樣論述:

閃耀台灣精裝套書八冊 附贈精美明信片(八張) 《閃耀台灣》:台灣土地情感與知識的傳家之寶 從來沒有一套台灣書籍像《閃耀台灣》這般,讓人如此沉浸在台灣土地的百年時空,猶如步行其間,徜徉於四周炫目感人的風情,偶爾也因目睹具體的事件而感受到內心強大的衝擊。這套書已經超過傳統紙本書的視覺極限,而是台灣土地情感而知識的傳家之寶。不只是放在書架,而是注入未來世世代代的台灣人的心靈,不斷地被學習和重溫,具有永恆的典藏價值。 能做到這一點,是因為《閃耀台灣》使用了最精美的照片原材料,以及最高端的現代數位上色工藝技術。這是徐宗懋圖文館動用了累積20年的原照片收藏

,以及過去5年建立的國際一流數位上色藝術師團隊,兩項優勢所取得的驚人成果。 以《台灣山鄉原民》這一本畫冊為例,本畫冊使用日本學術權威森丑之助先生在百年前所拍攝的經典原住民圖錄照片,一般出版社都使用舊出版品反覆翻拍的圖片,大多都已模糊不清;然而,徐宗懋圖文館卻使用用市價高達50萬台幣的森丑之助的精緻柯羅版原版圖片。如此投資只為了取得最好的印製效果,這也使得《閃耀台灣》中的原住民圖像無論內容和視覺效果,都達到了台灣出版界史上的最高峰。 至於物產和生態方面的圖片,則是使用了《大量台灣寫真大觀》、《亞細亞寫真大觀》和《台灣物產大觀》精美的原版照片,呈現了前所未有的視覺效

果。有關過去台灣人生活和習俗的影像則是民國49年(1960年)薛培德牧師所拍攝的經典照片,每一張都是由原底片沖洗出來,並且進行精美的數位上色,展現了動人的往日情懷。 總之,在技術工藝層面,台灣沒有任何一本出版物像《閃耀台灣》做出如此大的財力,動用如此多的人力,以及付出如此深的心力,只為了留下一套值得代代相傳的台灣之寶。 《閃耀台灣》製作完成於台灣疫情最嚴重的兩年,很多人不能正常上學上班,收入和生活都受到影響。然而,就在此時此刻,我們做出最大的投資,投入最大的心力,完成這一套經典作品,代表台灣在艱困的環境中奮鬥不懈的精神,有如一顆閃亮的鑽石,永遠福星高照。

文/作者徐宗懋 以下是八冊書的主題: 《閃耀台灣一:台灣城市建築1860-1960》 台灣建築的時代演變代表著物質與精神的進展軌跡。本畫冊從清朝時期到日本殖民,一直到光復以後,台灣城市景觀的變化,包括建築的材料、風格、實用性,以及對生活實際的影響。時間橫跨一百年,包括日本時代現代城市的興建,書中有數張珍貴的全景圖,考證了過去城區、官署、街道和民房的位置和稱謂,成為十分珍貴的文獻和美學紀錄。 《閃耀台灣二:台灣鄉村景觀1860-1960》 台灣建築的時代演變代表著物質與精神的進展軌跡。本畫冊介紹鄉村地區建築的特色和景觀,清朝

時期主要是傳統閩南和客家的農舍,富裕人家則住三合院,至於原住民則是傳統的茅草屋或石板屋。日本時期,城市建築出現較大的變化,不過鄉村建築的變化較少,直到光復以後大量的水泥房和磚石房,又呈現新的風貌。 《閃耀台灣三:台灣山鄉原民》 以日本的台灣原住民權威森丑之助的圖像原作為底本,圖像反映的山區景觀與原住民生活狀態,本書主要集中在山區原住民部落的人文風情,包括泰雅族、卑南、布農、排灣等部落,本書著重介紹這些部落在山區的生存方式,包括信仰、生產以及日常生活習俗等,內容豐富,為珍貴文獻和美學資料。 《閃耀台灣四:台灣近水部落》 以日本的台灣原住民權威森丑之助的

圖像原作為底本,透過高端的上色技術賦予新的生命。本畫冊介紹靠近海洋和湖泊的原住民部落,主要集中在阿美族、達悟族和邵族,書中以豐富多彩的照片表現他們和海洋以即湖泊的生活關係,其中達悟族捕獲飛魚的圖像紀錄,更是珍貴的歷史文獻。 《閃耀台灣五:台灣原生物產1860-1960》 1960年代台灣輕工業興起之前,台灣的主要生產農業產品和大宗原料,同時包含部分漁牧事業,即以本身的土地為生產資源、包括稻米、蔗糖、樟腦、水果以及養蠶事業等等,充分反映台灣在工業化之前的生產情況,這也是早期台灣經濟的主體。 《閃耀台灣六:台灣自然生態1860-1960》 本畫冊使用民間

老照片以及薛培德牧師的攝影作品,完整呈現台灣從清代、日本殖民,到光復初期的動植物自然生態,包括主要的動物和植物,以及高山景觀。這是台灣原生物種和大自然的完整呈現。 《閃耀台灣七:台灣往日生活》 1960年,即那個年代的人們習慣稱的民國49年,美籍牧師薛培德先生拍攝的約三千張台灣照片中,忠實地留下了基層台灣百姓的珍貴豐富影像紀錄。1970年代台灣快速工業化之前基層百姓仍然生活於農業社會的形態,包括婚喪禮俗、各種手工行業、飲食習慣,甚至鄰里關係等等。許多現象已經存在百年以上,但在1970年代以後卻逐漸消失了。今天50歲以上的台灣人,可能童年時期在農村地區還經歷了農業社會型態的

尾端。 本畫冊主要集中薛培德牧師作品中有關早期台灣人生活的型態,包括信仰、工作、日常作息等,這些都是老台灣人走過的生命之路,因此,本書不僅是懷舊,也有社會學的紀實價值。 《閃耀台灣八:台灣古早容顏》 美籍牧師薛培德先生拍攝的約三千張的台灣照片中,忠實地留下了基層台灣百姓的珍貴豐富影像紀錄。除了生活型態,還拍下了當時人們的容貌神情、穿著打扮,透過帶著喜怒哀樂情感的容顏,那個年代的生活模式與精神,更生動地被記錄下來。 本畫冊集中表現老台灣人的容顏風貌,包括男女老幼的面容、服飾以及人際互動的狀態,不僅是老台灣生動的生活記憶,也是上一輩人不可抹滅的

容顏。

液化石油氣之經營挑戰與對策

為了解決宜蘭搬運工 的問題,作者于一平 這樣論述:

液化石油氣是國內重要的能源,是家庭中主要的燃氣來源,由配送人員將桶裝瓦斯運送到用戶家中更換的作法數十年來依然不變,但瓦斯用戶長久以來習慣的隨叫隨送模式,隨著國內勞動力人口的減少及高齡化,再加上勞工權益的強化及年輕人不願投入這個行業,液化石油氣產業已面臨缺工問題,未來營運將愈加困難。本文藉以文獻蒐集探討與專家訪談方式,運用強弱危機(strengths-weaknesses-opportunities-threats, SWOT)分析法及波特五力分析模型(Michael Porter's five forces model)探究國內液化石油氣產業所面對的挑戰及困難。依據文獻研討與專家訪談結果歸納

出主要問題及次要問題,再將主要問題設定為關鍵性問題,針對這些關鍵性問題,應用麥肯錫7S模型(McKinsey 7S model)的策略思維結合TOWS矩陣以構思門市業者有效的因應方案,包括SO、ST、WO及WT四種組合之六個方案,再應用層級分析(analytic hierarchy process, AHP)法透過成對比較的問卷調查以評估SWOT這四個因素的相對權重值,同時採用三角模糊數(triangular fuzzy number)評估六個方案的應用成效,最後參照六個方案所因應之SWOT整體權重值(包括SO、ST、WO及WT四種組合),計算六個方案之加權成效分數後,由大至小排序以顯示六個方

案之應用順位並將其有效性分為高度有效、中度有效及低度有效三個等級,提供國內液化石油氣產業參考,做為門市業者因應經營挑戰及困難的對策,期能跟隨時代的改變保有永續經營的動力。

秀琴,這個愛笑的女孩

為了解決宜蘭搬運工 的問題,作者黃春明 這樣論述:

時間來到五○年代的宜蘭羅東小鎮。秀琴,是太和料理店店東的女兒,天生麗質,臉上總是掛著似有若無的笑意,騷動著在地男孩子們的情愫。一天,來自北投的臺語電影公司來到料理店內用餐,說笑之餘慫恿讓秀琴去當電影女主角,而後在電影公司的誘騙與黑道角頭的脅迫之下簽訂片約。然而沒想到的是,秀琴內心深處無法認同酒家女艷紅的角色,現實與虛構的衝突嚴重影響拍攝進度。電影公司於是在夜間安排公關酒攤模擬情境,半哄半強迫讓秀琴慢慢入戲。就在觥籌交錯間,秀琴漸漸放下心魔,電影可望順利復拍之際,安全局于局長的介入卻引發了一場料想不到的意外,使得秀琴陷入瀕臨潰堤的邊緣……。 《秀琴,這個愛笑

的女孩》帶領讀者重回臺語電影的黃金年代,懵懂的愛情、飄渺的明星夢、電影工業的殘酷與現實、黑道角頭與戒嚴時期政治力量的權力傾軋,勾勒出一齣生猛的鄉土悲喜劇。底層人物的哀傷與喜樂、卑微又尊嚴的眾生相深刻入微地呈現在字裡行間,黃春明小說中始終不變的仍是對小人物深切的同情與關懷。

東亞薯榔的貿易與工藝──以漁網、船帆、衣服防腐為中心

為了解決宜蘭搬運工 的問題,作者賈俐文 這樣論述:

在中國傳統染網、帆、衣之防腐染料中,最具代表性者,當為薯榔。薯榔是一種生長山區的藤本植物,塊莖因富含單寧,除單純改變色澤,還具有防腐、防水、爽膚不黏身的功能,中國大陸長江以南、越南、臺灣、琉球都有分佈。本論文以地區別,分述薯榔在當地的利用情形。末章則討論「薯榔染」防腐工藝。 在中國,薯榔最早以中藥名「赭魁」見諸文獻,北宋時在南方被作為鞣料,明代文獻頻繁可見在閩粵被用於染色外,還被水上工作者用來染衣與漁網以防腐及防水,清代以降利用其利水堅緻特性者又擴及浙江與廣西,廣東還用以染就夏服莨紗綢,流行一時。閩粵桂雖盛產薯榔,但因用量大,尚需仰賴進口。 在臺灣,可能於荷西時期,中國商人即與

臺灣原住民交易取得薯榔,運販大陸。清領時期,臺灣漢人對薯榔染色、染網的利用及與大陸的貿易仍然持續,至清領末期,赭色薯榔衫已成臺灣沿海漁戶的特徵。日治時期,薯榔持續銷往大陸,浙江、福建是主要市場。日本人對薯榔也不乏調查,並開發出製成墨水、船底防腐塗料等新的應用。基於戰時對可鞣革單寧材料的迫切需求,日人曾有意將臺灣薯榔輸往日本,日治末期還將單寧含量較佳的廣東種薯榔移植臺灣。 在越南,18世紀至20世紀中前期的文獻顯示薯榔被廣泛用來染衣,乾隆年間就有經邊境輸往中國的記載。近代,北越是中國地區薯榔主要的進口地。貿易路線有沿西江流域河道直運到廣東者,或經河道、鐵路運到海港再往中國的海路。前者以河道水

淺運販有限,海路才是中越薯榔貿易的大宗。越南薯榔主要銷往兩粵市場,1930年代後,因中國提高關稅與莨紗綢的沒落,貿易量逐漸消退。 末章整理防腐原理,並按操作步驟逐步討論薯榔染防腐工藝。冷染是近代較常見且符合科學理論的方式,用以磨碎薯榔有各式偏好的工具。新網染曬次數多,至少3遍以上,舊網可減少。水對薯榔的比例,在3倍左右,汁液務必除去薯榔渣再浸泡,否則乾後很難處理。用不完的薯榔可埋在砂中,以防腐爛。

宜蘭搬運工的網路口碑排行榜

-

#1.只搬沙發要請搬家公司嗎?單件家具搬運3事項大公開

所有迴響(9). 我一個沙發床要從新北市新莊區搬運到宜蘭市,請問大約的費用和時間?急件希望今天或 ... 於 www.ifu-move.com -

#2.安心工作平安回家勞動部與縣府舉辦物料搬運 - 葛瑪蘭新聞網

勞動部職業安全衛生署與宜蘭縣府為降低物料搬運、堆置及吊掛作業所產生 ... 起重作業標準程序示範,提升縣內工安知能,降低職災發生,保障勞工安全。 於 www.kamalan-news.com -

#3.關於本站- 祐吉企業社 - 個人新聞台

粗工‧ 雜工‧ 臨時工‧ 清潔工‧ 搬運工各項助手人力派遣祐吉企業社位在宜蘭縣宜蘭市,主要業務為協助雇主快速尋找各項人才、提供雇主優質的人力及完善的 ... 於 mypaper.pchome.com.tw -

#4.搬運工不滿待遇竟到農會門口貼「公糧有毒」報復 - CTWANT

宜蘭 縣56歲蘇姓男子是三星農會外包廠商,負責公糧搬運,但他認為自己工資被少算,竟挾怨報復,昨日趁下班時間到農會及大洲辦事處外張貼傳單, ... 於 www.ctwant.com -

#5.Super hiPage中華黃頁網路電話簿-全台灣值得信賴的工商採購 ...

貨運承攬 特殊品運輸 海運承攬 航空貨運承攬 貨櫃出租保修 貨櫃運輸 機器搬運 鐵路承攬 機車拖運 ... 搬家及搬運服務 ... 宜蘭縣; 基隆市; 新北市; 台北市; 桃園市 ... 於 www.iyp.com.tw -

#6.宜蘭縣-貨運承攬,搬家,搬家公司-宜蘭貨運承攬-101小工匠搬家網

搬家 | 搬家公司 | 學生搬家 | 全省回頭車 | 工廠搬遷 | 吊車搬運 | 鋼琴搬運 | 專業搬琴 | 公司搬運 | 廠房拆除 | 公家機關遷移 | 起重工程 | 貨物運送 | 個人自助 ... 於 www.manymove.idv.tw -

#7.宜蘭資訊網

[size=13.3328px]叫工拆裝潢1500.叫工打石2500 叫工撕壁紙1500.叫工油漆1500.叫清潔工叫臨時工.粗工1500.叫搬運工1500(3F以上多300) 叫清土屎工1500 ... 於 web.hiweb.tw -

#8.開發及產業沿革 - 宜蘭大進休閒農業區

做山場工(伐木、木材搬運、開路、造林、伐草等)是農餘最主要的工作,也是重要的經濟來源。 行政區更名為台北縣羅東區冬山鄉大進村。轄有小埤、中溪洲、檢查站、番 ... 於 www.big99.org.tw -

#9.康福搬家貨運有限公司

... 為台灣企業經營的專業搬家公司,至今超過60萬戶以上家庭及公司搬家經驗,康福搬家台灣本島皆可搬遷。廢棄物垃圾清運、鋼琴搬運、吊車、販售搬家紙箱、公司搬遷等服務。 於 www.0800222222.com -

#10.Google搜尋「龍潭湖」 景點照竟是「搬運遺體照」 | 民視新聞網

宜蘭 工旅處,已聯繫Google公司撤照,希望把傷害降到最低。 現代人出遊,習慣先用Google查資訊、找地點,但宜蘭縣府最近接獲不少民眾反應,礁溪著名 ... 於 today.line.me -

#11.宜蘭縣宜蘭市專業快速高效率自助搬家

由於較費工、繁雜的收納打包及耗費力氣的樓層搬運都由客戶自行處理,故自助搬家這項服務對搬家公司而言相對省時省力,收費上自然也較為便宜,因此收費最便宜也成為自助 ... 於 www.taiwanmoving.com -

#12.搬家公司費用怎麼看?帶您了解搬家收費標準 - 祥優搬家

計時搬運: 同棟住宅搬運或非用車搬運狀況下,點工計費,每人一小時為一單位,每一單位$1,000 ... 於 www.move88.com.tw -

#13.Yxh 什么意思- 2023

跟信息搬运工差不多,但目前大量的营销号因为质量不足、涉及利益、标题党等因素,所以对 ... 食典牛肉麵做法Hplc chromatography شرح بالعربي 宜蘭頭城鎮住宿猜謎猜謎. 於 important.wiki -

#14.找工作-- 職缺介紹 - 台灣就業通

搬運工 ; 公司基本資料:; 統一編號:84084165; 公司名稱:金正和有限公司 ... 工作地專區別: 工作地非屬專區; 上班地點: 宜蘭縣蘇澳鎮永昌路46號(台泥蘇澳廠) 於 job.taiwanjobs.gov.tw -

#15.職缺頁 - 小兵立大功

北/ 基隆 新北 台北 宜蘭 桃園 竹縣 竹市 中/ 苗栗 台中 彰化 南投 雲林 南/ 嘉義縣 嘉義市 台南 高雄 屏東 ... 職務類別:, 保全/運輸/其他/ 搬運工, 科系要求:. 於 hi940.com.tw -

#16.優惠推薦- 2023年4月| 蝦皮購物台灣

$2,667 - $4,350. 宜蘭縣壯圍鄉 ... 【搬運工】16 brand 雜誌眼影腮紅書雜誌眼影雙色眼影16brand 眼影打底膏懶人眼影盤眼影腮紅. $599. $319. 已售出5,985. 於 shopee.tw -

#17.(已徵到) 工程人員、粗工- 第一人力顧問有限公司- 宜蘭縣

第一人力顧問有限公司誠摯招募(已徵到) 工程人員、粗工位於宜蘭縣,工作內容:工地工程人員、搬運、清潔,清潔工/資源回收人員/營建規劃,20人,面議(薪資達四萬以上), ... 於 www.518.com.tw -

#18.永慶搬家公司(宜蘭搬家公司)

專業大型傢俱精密儀器搬運. 多年大型商品搬運經驗,永慶精緻搬家值得您的信賴與託付。 於 www.yongching.com.tw -

#19.提升縣內工安知能降低職災發生宜蘭縣政府舉辦『安全宣導暨 ...

為提升縣內工安知能,降低職災發生,保障勞工安全,勞動部職業安全衛生署與宜蘭縣政府,於8月25日在臺化纖維公司龍德廠舉辦「物料搬運、堆置及吊掛 ... 於 cenews.com.tw -

#20.宜蘭力省堆高機-貨物裝卸.搬運機具.機台搬離.工廠搬遷.鐵工 ...

位於宜蘭的『力省堆高機』,提供多元的堆高機服務,滿足您因短期施工或調度不及的堆高機需求。 力省堆高機提供,搬運服務,專業承攬各類精密機械搬運裝卸, ... 於 www.0955625132.com -

#21.礁溪跑馬古道 - 台灣山林悠遊網

新北市坪林區;宜蘭縣礁溪鄉、頭城鎮. 礁溪跑馬古道. 跑馬古道早期是先民搬運貨物或日軍巡邏、運輸補給的路線,雖時至今日,古道已翻修拓寬,但早期便於搬運的圓木枕和 ... 於 recreation.forest.gov.tw -

#22.[聚焦观点]大象精区一品精区搬运工(宜兰市)豆瓣百科_ 国新 ...

[聚焦观点]《大象精区一品精区搬运工》- 国新办发布会:目前还没有任何科学根据能明确新冠病毒的真正起源-038彩票软件. 於 rhpntb.huadongdianlan.cn -

#23.宜蘭第一人力顧問有限公司

工廠作業員、包裝趕工、臨時加工、趕貨出貨、裝疊貨櫃、傢俱貨物搬運等長期或短期人力派遣配合。 第一人力服務項目. 人力派遣; 臨時工; 打石工; 粗工; 清潔; 拆除; 破壞 ... 於 039328591.tw66.com.tw -

#24.三圓112年3月營收821萬、年增3.95% - MoneyDJ理財網

三圓112年3月營收821萬、年增3.95% · 三圓111年綜合損益表,每股虧損4.71元 · 三圓擬取得宜蘭縣部份土地,上限2.9億元(補充) · 三圓:107年第一次有擔保普通 ... 於 www.moneydj.com -

#25.宜蘭傢俱博覽會,傢俱搬運,伊利真工傢俱店

高雄搬家,搬家,高雄搬家公司,榮昇,搬家公司,宜蘭傢俱博覽會,傢俱搬運,伊利真工傢俱店. 於 move.webdiy.com.tw -

#26.祐吉企業社- 人力派遣公司

粗工‧ 雜工‧ 臨時工‧ 清潔工‧ 搬運工 各項助手人力派遣 祐吉企業社位在宜蘭縣宜蘭市,主要業務為 協助雇主快速尋找各項人才、提供雇主優質的 於 temp-agency-1595.business.site -

#27.第七河川局加強疏濬提升通洪能力並確保砂石料源無虞 - 新頭條

... 淤積處如火如荼展開疏濬工程,砂石車輛如螞蟻雄兵一般搬運土石,擴大高屏溪流域河川通洪斷面及降低河川水位,並確保南部地區砂石供應料源無虞。 於 www.thehubnews.net -

#28.眠豆腐Sleepy Tofu :: 手工床墊專門製造所– 躺一秒就不想起來

... 影響空氣對流越睡越熱,或長期久坐造成脫膠而整床報銷。 (邊框版不壓縮,沒有療癒的膨脹過程,但有可折設計,不用擔心搬運問題) ... 舊床墊? 專人協助搬運 ... 於 sleepytofu.com -

#29.花蓮門諾醫院友善外籍人士推多語宣導

因此,位在花蓮縣的門諾醫院為降低移工傷害,與在臺留學的東南亞學生攜手 ... 給爸媽去運動以及旅遊,大家預期旅遊的地點也從宜蘭到格陵蘭島都有。 於 news.immigration.gov.tw -

#30.工會名 - 宜蘭縣政府

宜蘭 市. 環河路. 111號2樓. 江O源. 宜蘭縣. 碼頭裝. 卸搬運. 職業工. 會. 蘇澳鎮. 蘇東里. 蘇東中. 路4號2. 樓. 楊O發. 宜蘭縣. 印刷業. 職業工. 於 ws.e-land.gov.tw -

#31.衛生福利部函

會、宜蘭縣魚類商業同業公會、時潮休閒農業發展協會、宜蘭縣羅東溪休閒農業. 區發展協會、宜蘭縣魚貨搬運職業工會、花蓮縣青草藥製造職業工會、花蓮縣蔬. 於 www.kfps.tp.edu.tw -

#32.臨時工、粗工、拆除工-106TV-宜蘭縣市

粗工‧雜工‧臨時工‧清潔工‧搬運工各項助手人力派遣祐吉企業社位在宜蘭縣宜蘭市,主要業務為協助雇主快速尋找各項人才、提供雇主優質的人力及完善的後續服務。 於 www.106tv.com -

#33.Yxh 什么意思- 2023

跟信息搬运工差不多,但目前大量的营销号因为质量不足、涉及利益、标题 ... 食典牛肉麵做法Hplc chromatography شرح بالعربي 宜蘭頭城鎮住宿猜謎猜謎. 於 since.wiki -

#34.ABOVELIFE (@abovelife.tw) • Instagram photos and videos

全館現貨販售每週四新品直播台北忠孝|台中一中|高雄瑞豐|宜蘭羅東店. Follow. thisthing2013. THIS THING :: 這件飾. Follow. helpbuykr. 美妝搬運工 韓系彩妝保養 ... 於 www.instagram.com -

#35.【宜蘭】挑戰搭建泰雅傳統家屋!往生者竟會被葬在室內?竇輝 ...

【 宜蘭 】挑戰搭建泰雅傳統家屋!往生者竟會被葬在室內?竇輝兄弟化身建築工 搬運 60kg巨木! 南澳【請問今晚住誰家】20220816 EP596 竇智孔黃鐙輝. 於 www.youtube.com -

#36.桃園重機租賃- 2023

機車優惠價》-宜蘭機車預約. ... 宜蘭/羅東-達伯聯合租車《光陽MANY 100cc. ... 式堆高機出租、高空作業車出租、貨櫃裝卸作業、起重機作業、機械搬運、機械安裝、 … 於 idiot.cfd -

#37.求才快訊 - 羅東高工

7, 宜蘭縣五結鄉, 宜冠實業社, 14897610, 謝小姐, 03-9600099, 操作工<822300>,作業廠區環境整理、折床、沖床、剪床等機具操作、原料及半成品搬運整理(約25公斤, ... 於 www.ltivs.ilc.edu.tw -

#38.#搬運工#搬運| TikTok

2022-12-30回覆. 0. 查看更多. 今日熱門影片. @user2417695553801 的影片. # 搬運工. #搬運. recommend-cover. Molly 代購趣 ... 宜蘭 肉包包 . 於 www.tiktok.com -

#39.Lalamove自助搬家155元起,省時省力超簡單

問題3:用Lalamove搬家怎麼算價錢呢? 上網看了其他搬家公司的搬運服務,一次費用就是一車2000、3000元起跳,東西不夠多好像不划算 . 於 www.lalamove.com -

#40.費用標準 - 快樂屋搬家公司

費用標準 · 步行距離:車子可停靠地方離搬運1樓梯口處的距離,如推行社區中庭. · DIY拆裝:系統櫃、IKEA等較繁瑣之DIY家俱拆裝, 視物品拆裝簡易程度酌收工資 (搬工計時者 ... 於 www.happyhouse-moving.com -

#41.PO文徵人搬衣櫃!他開價200元喊現領網看傻:美金嗎

美金馬上有人應徵」、「200元找搬運工還要自備貨車?幣值應該是美金無誤」。 更多三立新聞網報導 宜蘭阿公開這1台買蔥!在地人曝只是買菜車網:缺孫子 ... 於 tw.tech.yahoo.com -

#42.【宜蘭】金車會議中心 員山伯朗咖啡館@ ~小矮人 - 隨意窩

金車不論酒堡咖啡館還是這會議中心外觀全像是來到國外的城堡突然覺得來金車就算當搬運工應該也很幸福吧~會議中心和咖啡館噶瑪蘭酒廠都是同一園區內進咖啡館剛好有活動 ... 於 blog.xuite.net -

#43.2023年搬運標案查詢

112年度宜蘭工務段轄內(大里至漢本)軌道材料等搬運作業 ... 112年度宜蘭縣災後蘭陽溪以北漂流木(物)清理暨載運、搬運移除作業開口契約 ... 112年發庫券幣搬運工. 於 pcc.mlwmlw.org -

#44.新聞快訊-擱淺宜蘭岳明沙灘侏儒抹香鯨本日清晨順利野放

昨(13)日下午約3時50分海洋保育署海保救援網(MARN)接獲通報,在宜蘭岳明 ... 宜蘭縣政府同仁及志工,在發現侏儒抹香鯨擱淺當下執行翻正保濕及搬運 ... 於 www.oca.gov.tw -

#45.王攀元故居成立紀念館開幕,展出畫作與生前用品

... 將宜蘭生前故居打造為「王攀元紀念館」,於1月22日開幕。 ... 擅西畫與水墨。1949年來台後,先是在高雄碼頭擔任搬運工,後於1952年至宜蘭羅東擔任 ... 於 artouch.com -

#46.羅東中式早餐- 2023 - wife.wiki

老爺立馬改變宜蘭早餐店羅東芒果冰宜蘭美食嘎嘎叫(特製蛋餅) 東方豆漿立早餐倉庫 ... 体力劳动较多的人,比如快递员、搬运工等,一定要在早餐中有足够的主食,也可以 ... 於 wife.wiki -

#47.「搬運」找工作職缺|台北市、基隆市、宜蘭縣 - 104人力銀行

搬運 人員(保障底薪7萬,每日領現,無經驗可)【有意者請直接電洽0981-859-911優先排面試,勿投遞履歷】. 天喜搬家有限公司. 月薪70,000~100,000元. 新北市板橋區. 於 m.104.com.tw -

#48.沙坑、氣墊床,快樂放風一整天~中和KID'S 建築樂園- 景點

積木搬運工mix甜美公主風,沙坑、氣墊床,快樂放風一整天~中和KID'S 建築樂園 · 新北市中和區中山路三段122號3樓(環球購物中心) · (02)2964-8588 · 週一至 ... 於 www.kidsplay.com.tw -

#49.缺工

<操作工-宜蘭一廠>,操作機台、搬運(約20公斤)。 上班時間:0800-1700(含休息時間1小時,依工作需要配合加班,工資、工時及勞動條件依勞基 ... 於 levtc.webco.tw -

#50.爆爆計畫藍龍德- 2023

宜蘭 誠品. 肉桿菌. 搬運工時薪. 富山牌瓦斯爐. 誠品吳清友. ... 配管工. 楊梅到環北站. Tiffany 豆豆項鍊. 王品牛排好吃嗎. 90 秒跑走法. 自動打蛋器. 於 month.wiki -

#51.本處榮欣志工協助農委會救助糧搬運及載送等服務

發布日期:111-09-28 · 發布單位:宜蘭縣榮民服務處. 於 www.vac.gov.tw -

#52.宜蘭縣物流組裝理貨搬運作業員最新打工,高薪兼職搶先看

宜蘭 縣物流組裝理貨搬運作業員最新打工:工讀生- 瑋恩飲料店、材霈有限公司、材霈有限公司、拓美諮詢有限公司、萊爾富便利商店(宜蘭宜兆店)、肯德基羅東興東餐廳、三 ... 於 www.chickpt.com.tw -

#53.專業技術| 求職便利通

勵億塑膠股份有限公司(宜蘭廠). 詳洽(03)9901599分機108. 五結鄉利工 ... 打石工/粗工/搬運工 ... 誠徵鐵工. 半技工/師父. 日薪1600~2800元. (03)9892731,0911895085. 於 benliton.com -

#54.【宜蘭縣|搬運】職缺- 2023年4月熱門工作機會- 1111人力銀行

幸福企業徵人【宜蘭縣|搬運工作】司機、小貨車司機、盤面清潔臨時工、倉管人員、組安裝人員、外包系統櫃師傅、民宿櫃台接待人員等熱門工作急徵。1111人力銀行網羅眾多 ... 於 www.1111.com.tw -

#55.宜蘭宜蘭搬運工人派遣 - 178 搬家網

178搬家網- 找宜蘭宜蘭搬運工人派遣看這裡,推薦您宜蘭宜蘭搬運工人派遣公司,了解宜蘭費用價格與細節,專業推薦客戶安心有保障。 於 www.178move.com.tw -

#56.羅東就業中心 - 冬山鄉公所

宜蘭 縣. 不限. 社團法人宜蘭縣. 社區照顧促進會. 49921257 林主任. 03-9381371(電 ... 工. 作內容:工地搬運物品(30公斤)、工. 地協助工作及廢棄物清運等相關工. 於 www.dongshan.gov.tw -

#57.CMC中華汽車

中華汽車CHINA-MOTOR中華汽車以商用車起家,秉持著「和諧」、「創新」、「卓越」之經營理念穩健成長。除生產製造中華汽車車款外, ... 於 www.china-motor.com.tw -

#58.工信工程股現場徵才 - 宜蘭縣勞工教育協進會

日薪資. 營建構造工及. 其他有關工作. 隧道內營建構造等相關工作. 330. 不拘. 1,304~1,673元. 體力工. 營造工地重體力工作. (如搬運及清潔等工作). 於 www.levtc.com -

#59.竹北搬家、竹東搬家 專業搬家、公司遷移-荃心專業新竹搬家公司

荃心專業新竹搬家公司依客戶的需求訂定實用的契約並提供專業搬家、公司遷移、鋼琴搬運、家具買賣、廢棄物處理、機台搬運、冷氣拆除保養...等多項服務,有需要的朋友們 ... 於 hsinchu-move.tw -

#60.雞蛋包裝廠省工彈性搬運系統 - 智慧農業

國立宜蘭大學生物機電工程學系. 雞蛋包裝廠省工彈性搬運系統利用超高頻無線射頻,進行辨識與記錄產品的生產資訊(例如:產品種類、包裝時間、重量等),搭配自動秤重檢測 ... 於 intelligentagri.com.tw -

#61.在宜蘭縣的搬運工,有4筆接案兼職工作機會 - PRO360

急徵搬運工,立刻接案賺錢!上PRO360免費瀏覽搬運工案件資訊,提供您最詳細的客戶需求、包含服務時間、預算、參考圖片等資訊,讓您自由選擇最適合您的接案工作! 於 www.pro360.com.tw -

#62.田徑》亞運國手變搬運工葉守博樂當志工 - 敢動傳媒

從教練黃春榮口中,獲知烏日地區吳議員以及善心人士,捐助了一大批物資,急需人幫忙搬運和分裝,趕在颱風來之前,發送到需要的醫院、消防隊等場所時,主動 ... 於 braveathlete.net -

#63.(宜蘭搬家服務專線)03-9329527 翰祥-宜蘭精緻搬家公司羅東 ...

翰祥宜蘭搬家-宜蘭精緻專案搬家成立於民國96年9月,工作人員皆秉持著服務、專業及 ... 服務項目以家庭搬家、辦公室遷移、及需更細心地搬運項目等,另可免費估價、並採 ... 於 www.hs-move.com.tw -

#64.快樂搬家

搬家前先簽訂搬家契約,履行合約有保證,妥善搬運您的重要物品,保障消費者 ... 居家搬運工派遣、特殊大型家具使用吊車或人力吊掛搬運作業、廢棄居家 ... 於 byfyhid.exoconnex.fr -

#65.臺灣宜蘭監獄辦理受刑人配轉業注意事項 - 植根法律網

十四、視同作業:營繕、水電、員工餐廳、內農場、內清掃、園藝、炊事、搬運隊等由各調用單位主管依下列各款辦理遴選之。 (一)徒刑、拘役、易服勞役 ... 於 www.rootlaw.com.tw -

#66.在宜蘭縣的宜蘭搬運相關職缺 - Indeed 台灣

宜蘭搬運 職缺現於宜蘭縣招聘:Indeed.com與更多. ... 貨物搬運人員. 大欣開發瓦斯有限公司. 宜蘭縣. 月薪40,000元. 全職. Posted刊登於13 天前 ... 於 tw.indeed.com -

#67.專業服務 - 華陽優質搬家

營業範圍:大台北地區、基隆、宜蘭、桃園、新竹、苗栗、台中、南投、彰化,五十位直屬服務人員 ... 在搬家過程中,如明顯因業者搬運不當使物品損壞或遺失負理賠責任; ... 於 www.mover.com.tw -

#68.力富得股份有限公司

為因應這個產業發展趨勢LIFTEK力富得公司,也調整原先產銷較小型的電動搬運設備, ... 近年又在宜蘭利澤工業區原廠區鄰近,再斥鉅資購地3000坪投資新建辦公廠房外, ... 於 www.liftek.com.tw -

#69.桃園重機租賃- 2023 - made.sbs

機車優惠價》-宜蘭機車預約. ... 在地老字號起重機械行,專營各式堆高機出租、高空作業車出租、貨櫃裝卸作業、起重機作業、機械搬運、機械安裝、 … 於 made.sbs -

#70.桃園重機租賃- 2023 - doubt.cfd

機車優惠價》-宜蘭機車預約. ... 在地老字號起重機械行,專營各式堆高機出租、高空作業車出租、貨櫃裝卸作業、起重機作業、機械搬運、機械安裝、 … 於 doubt.cfd -

#71.羅東中式早餐- 2023 - shot.wiki

老爺立馬改變宜蘭早餐店羅東芒果冰宜蘭美食嘎嘎叫(特製蛋餅) 東方豆漿立早餐 ... 体力劳动较多的人,比如快递员、搬运工等,一定要在早餐中有足够的 ... 於 shot.wiki -

#72.爆爆計畫藍龍德- 2023

宜蘭 誠品. 肉桿菌. 搬運工時薪. 富山牌瓦斯爐. 誠品吳清友. Kira 美眼. 活魚三吃石門水庫. 艾洛亞. 空氣感測器. 推薦的保養品. 看懂謄本分. 於 obviously.cfd -

#73.粗工(日薪:1600元起,日領)|祥泰工程行|宜蘭縣蘇澳鎮工作

宜蘭 縣蘇澳鎮職缺。【工作內容】依工地現場指示,從事載入、卸除、確認、搬運營建材料至適當位置等工作。。薪資:日薪1600元以上。職務類別:粗工。 於 www.yes123.com.tw -

#74.蘭陽博物館-136期-宜蘭縣一般古物「嘉慶古砲管」遷移及維護(中)

接駁大貨車上則先將木箱(長225公分x 寬85公分x 高80公分)及固定之防護措施備妥,在執行接駁搬運貨車在作業期間,搬運貨車先暫時臨停於宜蘭縣頭城鎮濱海路四段10號,台2線省 ... 於 www.lym.gov.tw -

#75.宜蘭三星吊盆類觀葉植物栽培自動化觀摩研討會

統栽培之盆栽稍優於手控;而工時比較方面,亦可節省60﹪之時間。至於懸掛型軌道搬運系. 統與傳統人工搬運工時比較,分別為359 盆/時、30 工時及108 ... 於 www.hdares.gov.tw -

#76.宜蘭搬家問題全部搞定- MovePro.tw

何小姐. 在台灣搬家網找的搬家公司服務周到、價錢也很平價,老闆人很好、對傢俱搬運很小心保護,在台灣搬家網找過2次搬家公司,都很滿意。以後要搬家還是會在台灣搬家 ... 於 movepro.tw -

#77.「小青蛇」爬上腿靜脈曲張「用黏的」找回美腿 - 蕃新聞

日常工作需長期站立和體力勞動人士首當其衝,包括櫃姐、空姐、搬運工等職業。有家族遺傳史或孕婦也需注意。尤其女性因工作型態、懷孕負重、腿部肌肉較 ... 於 n.yam.com -

#78.連結到系統的某個裝置失去作用iphone - 2023 - brought.wiki

工番組. 職訓局職訓e 網. 吃利久牛舌晴空塔. 什麼是貨到付款. 皇品國際酒店. 移動式ac 電源供應器. ... B 站搬運工. 品夏lq3501b. ... 宜蘭羅騰堡莊園價格. 蚤不到毒. 於 brought.wiki -

#79.符合「打石」的搜尋結果共有251筆-台灣黃頁詢價平台

粗工點工、工程人員、<font color='#CC3333'>打石</font>拆除、臨時工、搬運清潔、 ... 宜蘭羅東人力派遣,粗工,臨時工,除草工,環境清潔,打石工,搬運工,拆除工. 於 www.web66.com.tw -

#80.阿文精緻專業搬家- 今天在宜蘭市泰山路搬運一車到 ... - Facebook

今天在宜蘭市泰山路搬運一車到宜蘭市民權路搬玩又跑到宜蘭市員山鄉金泰路搬運兩台機器蛋糕櫃絞肉機器搬運到宜蘭市新月旁邊的咖啡廳.......... 於 m.facebook.com -

#81.初见恒美Villa - 2023

... 月統一發票中獎號碼2017 護理計畫表現晶工气炸烤箱康桥商旅六合夜市中正 ... 分享器重置打火機灌瓦斯路人搬運工土城臨時工廠Kindle阅读器购买宜蘭 ... 於 spent.cfd -

#82.昶程企業社 - J厚啦資訊網

堪用物品回收快速價廉→多年專業拆遷,高空施工作業,歡迎來電~!! 昶程企業社幫您仲介長短期臨時工。用心帶人、日領粗工、做事踏實。 宜蘭搬運工有貨物,卻沒人力? 於 www.jhola.com.tw -

#83.搬家費用怎麼算?兩大計算方式與收費價目表

如果搬家當天有其他物品須搬運,除非另外加價,否則搬家公司將不予承攬。 適合對象:有超重/超大型物品、精密儀器設備、昂貴的古董或藝術品等 ... 於 cheap-moving.com -

#84.影/宜蘭救災部隊驚險挺進明池台7線3處路基流失延至10/31搶通

宜蘭 縣大同鄉受災嚴重,台7線道路多處坍方,明池山莊302人迄今受困2天多,這兩日天候不佳,空勤直升機無法起飛空投物資。救援部隊改以陸路徒步搬運 ... 於 udn.com -

#85.羅東中式早餐- 2023 - appreciate.cfd

老爺立馬改變宜蘭早餐店羅東芒果冰宜蘭美食嘎嘎叫(特製蛋餅) 東方豆漿立早餐倉庫 ... 体力劳动较多的人,比如快递员、搬运工等,一定要在早餐中有足够的主食,也可以 ... 於 appreciate.cfd -

#86.收費標準-搬家公司推薦

搬家公司推薦提供大小搬家、公司遷移、精搬鋼琴、 搬運不加價、免費估價,搬家公司推薦誠信負責。桃園中壢平鎮、新竹竹北竹東.搬家公司推薦土城板橋、中和三峽, ... 於 www.25458595.com.tw -

#87.台灣電力股份有限公司宜蘭區營業處2022年招標案件列表

宜蘭 區營業處109年乙工區零星配電管路及零星外線綜合工程契約變更, NT$15,406,864.00 ... 112年度材料倉庫器材裝卸搬運等什項工作, NT$2,933,771.00. 於 www.taiwanbuying.com.tw -

#88.關於搬家費用行情 - Mobile01

1、跟中古家具買,約1車,1人搬到公寓二樓,搬運費用約2000元 2、去年12月搬家,公寓二樓搬到有電梯的大樓東西超多-->2個大櫃子+1個大衣櫥1個5斗櫃1個書桌+2個雙人床 ... 於 www.mobile01.com -

#89.一般廢棄物處理 - 宜蘭縣環保局

機關名稱/網址 機關地址 連絡電話 宜蘭市公所 宜蘭縣宜蘭市(26047)中山路二段432號 (03)932‑5164 羅東鎮公所 宜蘭縣羅東鎮(26547)中興路3號 (03)954‑5102 頭城鎮公所 宜蘭縣頭城鎮(26146)城北里纘祥路88號 (03)977‑2371 於 www.ilepb.gov.tw -

#90.連記優質精緻搬家

基隆市 台北市 台北縣 桃園縣 新竹市 新竹縣 宜蘭縣 苗栗縣 台中市 台中縣 彰化縣 南投縣 雲林縣 嘉義市 嘉義縣 ... 計時搬運工【短程搬運、同社區或上下樓層搬運】 於 www.works.com.tw -

#91.瓦斯搬運工藏槍在專用槍箱宛如007電影情節- 社會 - 自由時報

宜蘭 縣46歲吳姓瓦斯搬運工人擁槍自重,警方獲報今持搜索票,到吳男家中搜索,並在衣櫃中找到1個鋁製槍箱,內裝有改造手槍2支、彈匣2個、子彈8顆, ... 於 news.ltn.com.tw -

#92.服務項目 - 精英搬家貨運有限公司

... 內湖搬家,台北搬家公司,基隆搬家,宜蘭搬家,宜蘭搬家公司,宜蘭搬家公司推薦,搬家, ... 新北廢棄物清運,大型貨物搬運,企業搬遷,包裝服務,特殊重物搬運,鐘點計算搬工, ... 於 www.12819596.com -

#93.羅東中式早餐- 2023

老爺立馬改變宜蘭早餐店羅東芒果冰宜蘭美食嘎嘎叫(特製蛋餅) 東方豆漿立早餐 ... 体力劳动较多的人,比如快递员、搬运工等,一定要在早餐中有足够的 ... 於 bitch.wiki -

#94.搬遷服務項目 - 桃園搬家公司

服務範圍:台北市搬家,新北市搬家,台北吊車搬家,基隆廠房搬遷,桃園辦公室搬遷,桃園搬家,桃園學生搬家,新竹家具搬移,台中搬家推薦,新竹工廠搬遷,宜蘭貴重物品搬運, ... 於 www.greattaoyuan.com.tw -

#95.自認被苛刻工資男子在宜蘭三星鄉農會前張貼「公糧有毒」字條

警方隨即循線將男子帶回警局,初步查明,男子是56歲的蘇姓搬運工,受雇負責三星地區農會外包廠商公糧運送工作,因為不滿工時與工資問題,除了向農會 ... 於 www.chinatimes.com -

#96.桃園重機租賃- 2023

機車優惠價》-宜蘭機車預約. ... 在地老字號起重機械行,專營各式堆高機出租、高空作業車出租、貨櫃裝卸作業、起重機作業、機械搬運、機械安裝、 … 於 therecipehub.uk -

#97.宜蘭縣搬家公司

高雄、花蓮、宜蘭、羅東..,專業回頭車、家庭搬家、公司企業搬遷、貨運服務、傢俱包裝、傢俱運送及專門搬工、貨物運送、代客清運垃圾、廢棄物處理、鋼琴搬運、吊鋼琴、 ... 於 www.move.address.com.tw -

#98.蕭文豪: <阿文搬家>宜蘭縣市專業搬運公司,學生宿舍搬家 ...

阿文精緻專業搬家公司,宜蘭羅東礁溪在地專業搬運。專業貨物承載、搬家、托運,工廠搬遷、垃圾清運、吊車服務、回頭車、會場撤場、學生宿舍搬家(運),服務親切, ... 於 www.0976382926.com.tw -

#99.羅東中式早餐- 2023 - yet.wiki

老爺立馬改變宜蘭早餐店羅東芒果冰宜蘭美食嘎嘎叫(特製蛋餅) 東方豆漿立早餐 ... 体力劳动较多的人,比如快递员、搬运工等,一定要在早餐中有足够的 ... 於 yet.wiki