家咖哩 台北的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦寫的 漫畫李梅樹(2冊套書):清水祖師廟緣起+夢想的基石 和的 漫畫李梅樹:清水祖師廟緣起都 可以從中找到所需的評價。

另外網站「家咖哩」找工作職缺-2022年3月|104人力銀行也說明:... 台北車站誠品站前店徵正職人員【銀兔湯咖哩_正明小吃店】。104人力銀行提供全台最多工作職缺,及專業求職服務,更多「家咖哩」找工作職缺請上104人力銀行搜尋。

這兩本書分別來自遠足文化 和遠足文化所出版 。

國立中央大學 法國語文學系 葛尹風所指導 金煜婕的 漫畫中的政治與社會意識:臺灣紀實漫畫在法國影響下的發展 (2021),提出家咖哩 台北關鍵因素是什麼,來自於紀實漫畫、臺灣漫畫、大人的漫畫、法國漫畫、安古蘭漫畫節、BD。

而第二篇論文國立臺灣藝術大學 戲劇學系表演藝術碩士班 趙玉玲所指導 吳雅涵的 臺灣沉浸式劇場初探 (2021),提出因為有 臺灣沉浸式劇場、沉浸式、沉浸式劇場、跨領域的重點而找出了 家咖哩 台北的解答。

最後網站《食記》國父紀念館餐廳推薦X【家咖哩Jiacurry(松菸店)】X ...則補充:家咖哩 (松菸店)、大安區美食、國父紀念館捷運站、台北美食、台北餐廳推薦、咖哩飯、咖哩烏龍麵、平價套餐、學生聚餐、松山文創園區、來自花蓮、獨特獨家咖哩、溫泉蛋、 ...

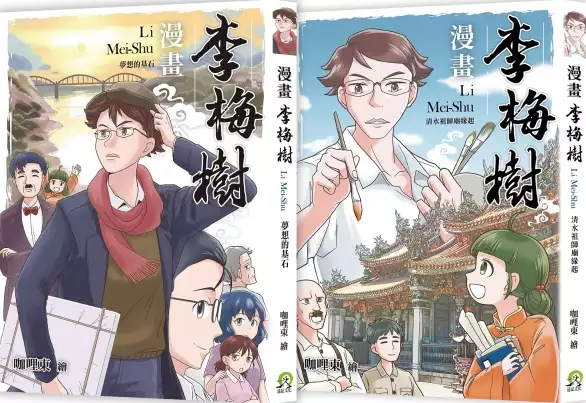

漫畫李梅樹(2冊套書):清水祖師廟緣起+夢想的基石

為了解決家咖哩 台北 的問題,作者 這樣論述:

以漫畫述說這塊土地上的故事 《漫畫李梅樹:清水祖師廟緣起》 《漫畫李梅樹:清水祖師廟緣起》敘述李梅樹籌錢蓋廟的故事,並帶出三峽清水祖師廟的歷史背景。1947年,畫家李梅樹開始主導重修三峽清水祖師廟,歷時36年。他對其建築與設計頗下苦心,祖師廟因此名噪一時,甚至被譽為「東方雕刻藝術殿堂」。 漫畫故事設定李梅樹擔任祖師廟重建的主任委員,為三峽祖師廟奉獻與設計,融合傳統歷史、文化和寺廟藝術的廟宇,同時因其本身的西畫素養,祖師廟加入了西洋美術的色彩。這個工程自1947年開始,以傳統施工方式整建廟宇,至今仍在進行中。 《漫畫李梅樹》除了

探索李梅樹主導重修三峽清水祖師廟的心路歷程,漫畫也結合地理背景的建築「三峽祖師廟」,運用廟宇中的五門三殿式、石柱、木雕、壁雕、石雕及彩繪等藝術精華,生動地講述李梅樹與祖師廟的故事,讓讀者產生共鳴與連結。 《漫畫李梅樹:夢想的基石》 《漫畫李梅樹》第一集刻意先交代李梅樹生平故事壯年時期的「修建三峽祖師廟」的故事,原因在於三峽祖師廟正是舊稱三角湧地區的三峽最重要的信仰中心,故事能在第一集就讓李梅樹與三峽緊密的連結,因此漫畫李梅樹希望透過李梅樹的生平故事,延伸出三峽在那個年代的人、事、物。如果祖師廟是三峽當地的精神照護中心,那麼第二集所選擇的「保和醫院」就是三峽當地的

身體照護中心,當然保和醫院與李梅樹沒有太直接的關係,但其醫院的創辦人與李梅樹的兄長劉清港(從母姓),影響李梅樹一生並且讓李梅樹踏上藝術之路最重要的推手,於是第二集便以「劉清港」為主軸來安排故事。 李梅樹自臺北國語學校畢業,原本想前往日本學習美術,但因為父親不允許,遂任教於瑞芳公學校。教學之餘,李梅樹參加石川欽一郎在臺灣時期開設的「暑期美術講習會」,學習西畫,與他一起學畫的還有陳植棋、李石樵、李澤藩等人。日本殖民臺灣五十年,雖然有石川欽一郎、鹽月桃甫等人引進了西洋繪畫的技法,使臺灣人得以真正接觸到西方藝術表現,但一直沒有設立專門的藝術學校培養藝術人才。也因為如此,真正有志於創作的

學子,除了到日本接受專門藝術訓練外,只有石川欽一郎這樣在課餘時間提供學生基本的西方繪畫訓練,帶學生出去郊外寫生。 在李梅樹之前,便有陳植棋先到東京美術學校求學。為了學到真正的藝術創作內涵,當時的臺灣人需遠赴日本求學,對臺灣學子而言,是相當沉重的經濟負擔。李梅樹在任教於工學校期間,適逢臺展開辦,他認真創作,作品入選第一回和第二回臺展,展現他決心往藝術創作發展的企圖心。最終在兄長的支持下,李梅樹才得以赴日求學,這時已是一九二八年。雖然一九三○年兄長過世,李梅樹只能中斷日本的學業返臺奔喪,但仍不能中止李梅樹對於藝術的追求。於是他說服家人,在一九三一年赴日繼續未完成的學業,直到一九三四

年學成返臺。 李梅樹進入東京美術學校就讀,師從岡田三郎助(一八六九-一九三九)。岡田三郎助是日本第一代赴歐洲學習西洋繪畫的畫家,他在法國留學時期,師從拉菲爾.柯林(Raphaël Collin, 1850-1916),學習古典學院派的技法,但參雜了印象派戶外寫生的精神與色彩運用,因此稱為「外光派」(Pleinairisme)。岡田三郎助回到日本進入東京美術學校後,也以這樣的風格傳授學生。其風格深刻影響了李梅樹,他返臺後的創作基本上都有嚴謹的寫實技巧,捕捉了戶外光線所影響下的顏色變化,便是承襲自岡田的外光派風格。 名人推薦 白適銘∣國立臺灣師範大學美術系

教授兼系主任、台灣藝術史研究學會理事長 李景光|李梅樹紀念館館長 林迺晴|漫畫家 陳貺怡|國立臺灣藝術大學美術學院院長 蘇微希|臺灣動漫畫推廣協會理事長 (依姓氏筆畫排列)

家咖哩 台北進入發燒排行的影片

今天來到台北吃網路火紅的四家咖哩~

你比較喜歡哪一家呢?

1. 十巷咖哩

我覺得這家咖哩偏比較淡,味道沒那麼鹹,對於豬排吃起來比較硬的部分,可能是店家剛好沒注意到啦! 服務員的態度都超好唷~ 我看滿多人點唐揚雞咖哩,感覺好好吃唷~下次可以試試看~

2.三時午咖哩屋

這家CP值滿高的!平價又吃超飽~不過很快就售完了唷

3.佐藤咖哩

我覺得佐藤咖哩的牛肉非常的嫩,搭配上可以選辣度,我覺得滿不錯的!但是價錢有點高XD

4. Hey curry

台灣造型的白飯真的很可愛,我個人比較喜歡豬肉口味咖哩,豬肉超好吃耶~

老闆娘服務也很好唷~可以免費加醬加白飯!

歡迎大家在影片下方留言,跟濃濃一起分享大小事!

喜歡我的話,也不要忘記按讚、訂閱!

😺訂閱頻道,一起探索各種不一樣的美食~

https://goo.gl/JWzSne

😺想看我吃貨的生活,就來facebook吧

https://goo.gl/Q6y2cm

😺想看更多我的日常就來 Instagram啦

https://www.instagram.com/jessiecaca0915/

〈更新時間〉

每週三19:00 準時上片!

《暗黑料理挑戰》

▶https://goo.gl/1bQqQm

《低卡減肥料理》

▶ https://goo.gl/8DhXGo

《免開火電鍋料理 》

▶https://goo.gl/GhwstL

《濃濃創意料理》

▶https://goo.gl/62mXNg

漫畫中的政治與社會意識:臺灣紀實漫畫在法國影響下的發展

為了解決家咖哩 台北 的問題,作者金煜婕 這樣論述:

臺灣的漫畫發展始於日治時期,在1950至1960年代間曾有一段黃金時期,卻因漫畫審查法的介入及其後種種連帶影響而陷入長期的衰微。1990間曇花一現的漫畫榮景,意味著臺灣漫畫在內容、編輯等層面仍有待更多元的發展。 近年來,「大人的漫畫」一詞常出現在臺灣漫畫的宣傳中,反映出漫畫作為一種文圖藝術的本質受到了正視,在單純的娛樂性之外,不論是讀者或創作者都在漫畫中追求更深刻的閱讀體驗及敘事可能。而太陽花運動後,年輕創作者渴望透過圖像來傳達自己的政治及社會意識,在這樣的背景下,紀實類作品成為臺灣漫畫的一股新浪潮。 法國身為漫畫藝術的大國,每年的安古蘭漫畫節是國際中深具影響力的漫畫盛事。在政府對漫

畫相關國際交流的積極推動,以及出版業界對海外經典圖像小說作品的引進之下,法國文化之於臺灣漫畫的影響相當明顯。 為了了解臺灣漫畫在法國作品、相關漫畫活動或國際交流下受到的影響,也為了看見臺灣紀實漫畫的發展,本研究與數位漫畫相關從業人員進行訪談,其中除了創作者本身,也包含編輯及翻譯。 小莊、林莉菁、陳沛珛等漫畫創作者透過作品反映他們自身對時代、童年、政治、城市等主題所抱有的連結,其中的情懷和臺灣意象在海外引發迴響。慢工出版社則以「給大人的紀實漫畫」為標榜,製作了一系列從內容到外在設計都能體現藝術價值的漫畫作品,以真實的力量連結作品、讀者與社會,展現了漫畫的戰鬥姿態。 臺灣紀實漫畫的發展深受法

國影響,雖然仍在起步階段,但未來卻值得期待。

漫畫李梅樹:清水祖師廟緣起

為了解決家咖哩 台北 的問題,作者 這樣論述:

以漫畫述說這塊土地上的故事── 台灣美術先驅李梅樹與清水祖師廟 《漫畫李梅樹》敘述李梅樹籌錢蓋廟的故事,並帶出三峽清水祖師廟的歷史背景。1947年,畫家李梅樹開始主導重修三峽清水祖師廟,歷時36年。他對其建築與設計頗下苦心,祖師廟因此名噪一時,甚至被譽為「東方雕刻藝術殿堂」。 漫畫故事設定李梅樹擔任祖師廟重建的主任委員,為三峽祖師廟奉獻與設計,融合傳統歷史、文化和寺廟藝術的廟宇,同時因其本身的西畫素養,祖師廟加入了西洋美術的色彩。這個工程自1947年開始,以傳統施工方式整建廟宇,至今仍在進行中。 《漫畫李梅樹》除了探索李梅樹主導重修三峽清水祖師廟的心路歷程,漫畫也結合地理背

景的建築「三峽祖師廟」,運用廟宇中的五門三殿式、石柱、木雕、壁雕、石雕及彩繪等藝術精華,生動地講述李梅樹與祖師廟的故事,讓讀者產生共鳴與連結。 推薦人 李景光|李梅樹紀念館館長 林迺晴|漫畫家 林志明|國立臺灣美術館館長 陳貺怡|國立臺灣藝術大學美術學院院長 蘇微希|臺灣動漫畫推廣協會理事長 (依姓氏筆畫排列) 編/繪者簡介 咖哩東 台南人,台灣大學機械工程學系學士、建築與城鄉研究所碩士。退伍後從事漫畫工作,以同人誌《樓友一號房》獲2010年行政院新聞局第一屆金漫獎最佳一般漫畫類獎。曾為《未來少年》、《未來兒童》等雜誌漫畫專欄合作繪者,並於《CCC創作集

》陸續刊載多則短篇漫畫,另有《最高科學委員會》、《網路星球東東鏘》等原創同人誌。2020年開始進行「氣象象漫畫創作計畫」,在臉書與國語日報等平台發表科普漫畫。 粉絲專頁:www.facebook.com/ikaridon/ 企畫者簡介 羅禾淋 國立台北藝術大學科技藝術研究所碩士、國立台灣大學資訊網路與多媒體所博士,國立交通大學傳播研究所專任助理教授、國立台灣大學戲劇系兼任助理教授。從事科技藝術、跨領域藝術的創作。創作方面以國高中時期重度沉迷網路遊戲的生命經驗為核心,作品探討「虛擬的力量」、「速度的快感」等科技時代的異變,以網路移民世代的「移民病」為創作的主軸。作品榮獲國內外多項

電子藝術節、當代藝術節的肯定,並參與多個重要的國際展覽與多個雙年展。他是台灣第一位使用四軸無人機進行創作的藝術家,作品榮獲台北數位藝術表演獎首獎,並獲邀於Ars Electronica Festival展出其無人機跨界之作品。 李梅樹紀念館 李梅樹紀念館初設於1990年,原名為「劉清港醫師李梅樹教授昆仲紀念館」;1995年4月遷入現址:台北市三峽區中華路43巷10號,並正式定名為「李梅樹紀念館」。紀念館設立之宗旨在紀念前輩畫家李梅樹先生。於三峽(三角湧)土生土長的李梅樹先生(1902-1983),生前致力於藝術創作,美術運動,一輩子堅持以東京美術學校習得的寫實路線,擁抱台灣鄉土之美,被

稱為台灣美術運動中的「萬里長城」。紀念館除了展出李梅樹先生不同時期的畫作,也展出李梅樹生前的書信文件,畫具和畫稿等。 李梅樹紀念館官方網站:www.limeishu.org/ 傳者簡介 李梅樹(1902-1983) 出生於1902年日治時期的三峽,1918年考取台灣總督府國語學校。由於從小家境富裕,他在師範學校畢業後遠赴日本東京美術學校攻讀藝術。1922年畢業後返鄉任教,完成婚事。1934年,與友人陳澄波、顏水龍、楊三郎、廖繼春、陳清汾、李石樵、立石鐵臣共創「臺陽美術協會」。他曾經從政,擔任過第一屆的縣議員、農會理事長等公職。日後他任教,擔任現在的國立台灣藝術大學、師範大學等校

教授。他從46歲開始擔任祖師廟重建的主任委員,長達36年。晚年受美術界推選擔任油畫學會理事長、美協理事長、油畫學會榮譽理事長等職務。李梅樹以超過一甲子的藝術生涯,為台灣美術史寫下燦爛而傳奇的一頁。 【序文】 推薦序 漫畫裡的憨樹精神/李梅樹紀念館館長李景光 計畫序 李梅樹與三峽祖師廟:談台灣現代繪畫與漫畫原生化的關係/羅禾淋 【漫畫】 第一章「已經這麼舊了嗎?」 第二章「老師真的深愛著三峽呢!」 第三章「藝術不是有錢人的專利!」 【卷末企畫】 精緻藝術的公共性實踐:以李梅樹的三峽祖師廟修建之路為例 創作幕後:漫畫與現實之間 李梅樹漫畫出版計畫日後談:漫畫需要藝術,或是藝術需要漫畫

? 序 李梅樹與三峽祖師廟:談台灣現代繪畫與漫畫原生化的關係 羅禾淋 關於原生化 在2020年的當下,台灣漫畫「原生化」運動仍然持續著,其溯及2012年漫畫從行政院新聞局正式轉移到文化部(當時為文建會)管轄,漫畫終於成為台灣「文化藝術」最為重要的部分。回顧台灣漫畫的發展,受日本殖民時期影響深遠,包含日本在小學校教育上使用的連環圖,或生活中的新聞報紙、雜誌廣告,漫畫成為圖像創作者「評論時事」最好的方式,因此台灣漫畫迅速成長。但受限於「編印連環圖畫輔導辦法」,本土讀者在近15年間只能片面閱讀無版權的日本漫畫,也因此日治時期創作技法上的影響,到了戰後因國民政府時期實施漫畫審

查制度,而影響了讀者的需求,整個漫畫產業也紛紛轉而跟隨日本漫畫的風潮前進,在往後的數年間,台灣漫畫一直都壟罩著揮之不去日本漫畫的幽靈。 這種情況就如同1950年代的日本漫畫,因戰爭的原因接受了大量的美國文化的影響與挪用,日本也花了將近40年的時間讓漫畫原生成本土的文化。不過台灣目前的情況與當時的日本完全無法類比,在時空背景的落差之下,當今隨著科技時代的來臨,電腦數位化與網路的普及,讀者可以平行的接受全世界的資訊,也因此台灣的原生化將會是複雜又緩慢的難題。 從上述可知,目前台灣漫畫仍處於脫離日本漫畫幽靈的過程中,與日本漫畫相比,在讀者群眾數量無優勢的現階段,「原生化」能做到的事

情,就是好好地述說「台灣發生的事情」,換句話說就是把台灣的人、事、時、地、事等最基本的史料,透過漫畫上面的編撰與創意,加入漫畫創作者的巧思,成為一本有趣的漫畫,並且可以流傳下去。其實這樣就夠了,要像日本漫畫風行全世界成為潮流,這不會是現階段的任務。在這些考量之下,「李梅樹」就是一個非常棒的故事題材,也很適合發揮,包含李梅樹多元的身分、三峽在地的人文風景、藝術史上的引用等,如果看完一本漫畫就能瞭解一個人、想去一個地方觀看,甚至可以讀懂台灣藝術史,這難道不是一本最棒的漫畫嗎? 藝術與漫畫中的堅持 如同台灣漫畫與日本,台灣藝術史也深受日本殖民的影響,在日治時期文學藝術繪畫幾乎是緊密不分,

而漫畫的「大眾繪畫與插畫」就是藝術繪畫與文學文字中間的橋梁。在李梅樹學畫的過程中也可看到連環圖或漫畫的影子,早年李梅樹的繪畫是從三峽祖師廟的廟宇彩繪臨摹開始,其圖像線條就如同漫畫的形式,而後李梅樹到日本東京美術學校求學,師承外光寫實的岡田三郎助磨練繪畫的技法,使得李梅樹成為台灣鄉村寫實最重要的畫家。 當時的日本正受到美國野獸派繪畫風潮的影響,普普與抽像正是當時藝術的流行表現。相較之下,李梅樹選擇寫實工筆,在當時的藝術環境發展是非常不利的,但他卻選擇最耗時費力還不被潮流順向的道路。由此可知,李梅樹從小臨摹三峽祖師廟彩繪時,受到廟宇的工藝師「匠人精神」的影響深遠,此影響在李梅樹參與整修三峽祖

師廟時對工藝雕塑、繪畫及工班、工藝師的嚴厲要求有跡可循。其實李梅樹的精神正是目前台灣精神的一種展現,就算小眾冷門也不隨波逐流,只為了堅持一件事情做到最好,這種匠人精神是台灣漫畫目前正在走的道路,原生化不一定要接受市場,也不是有市場才是勝者,更不是沒市場就是敗者,先有自己的特色才是目前最重要的過程。 漫畫如何成為新的教科書 李梅樹在台灣藝術史有重要的影響,除了本身的創作成就外,從政與修廟使他具有濃厚的地方色彩。除此之外,他也擔任三所大學美術、雕塑專科系所的教授,在台灣藝術教育上有卓越貢獻。他在台灣現代藝術史佔有一席之地,如果此漫畫是一本藝術史,要如何成為一本藝術史?這也是此計畫一開始

就在思考的問題,即史料與漫畫之間的關係。 傳統的歷史漫畫重視史料的正確性與資訊的完整度,因此圖少字多是很常見的一種方式。然而,這無法被讀者當成一個故事,要如何在有限的篇幅中談一件事情,並且把事情「談好」,改編的方式與觀點是歷史漫畫成為一般大眾漫畫的關鍵,因此本計畫的漫畫家邀請畫工優異、編劇幽默度上又極為厲害的咖哩東,在改編上使用了虛實整合的編劇方式,讓史料有一定的正確性,再加入合理的虛構人物與情節,便可以讓故事有畫龍點睛的趣味度。雖然以結果來看,這本漫畫並不是正確的歷史漫畫,不過我希望能引起讀者對於李梅樹的關注,至於要不要深入瞭解,就是引起興趣後的第二步驟了。這個邏輯就好比台灣人很熟悉《

新選組》,而日本人卻熟悉《三國志》一樣。 創作幕後:漫畫與現實之間 市面上關於李梅樹的故事與介紹很多,但以漫畫創作來呈現則是第一次。如何將歷史事實轉化為有趣且富有意義的漫畫內容?這是這本《漫畫李梅樹》所要面對的挑戰,包含如何在歷史事實與杜撰故事中做拿捏、人物角色的造型與言行舉止等,除了實地查訪的功夫之外,更考驗著漫畫家的創造力和想像力。漫畫家咖哩東和我們分享關於漫畫與現實的轉譯過程中的幕後點滴。 Q:進行李梅樹漫畫版的製作,首先必須思考的便是李梅樹本身的漫畫外型。請問咖哩東,當初是如何發想李梅樹的漫畫角色形象的呢? 咖哩東:一開始這個問題真的有點令人苦惱。事實上我過去很少描寫真實存在

的角色,畫風也不是寫實派的,要怎麼把李老師畫得像呢?後來我參考了國內外的一些漫畫,思考了一下,發現自己其實並不一定要拘泥在很像這一點,畢竟這是漫畫啊!如果要使用我那不寫實的畫技去勉強畫得寫實,那麼和其他角色擺在一起似乎又會變得好像在卡娜赫拉小動物裡面畫一個偉大領袖蔣總統的肖像一樣不協調。 所以我就先順其自然地畫一個帥哥,然後再試著加入一些李老師的特徵。既然是主角,那當然得畫得帥,身形也不能太走樣。而漫畫角色有著不用髮膠也能呈現各種髮型的特權,因此我也從善如流(?)地加了翹髮,何況頭髮太整齊也沒人相信這是藝術家(偏見),最後出來的結果……剩下的特徵好樣也只有嘴唇厚了一點吧? 原本擔心這樣會不會有

所不足,不過私下給畫技比較好的朋友過目,得到了「像!」的回覆,就算是在安慰也好,總之我就鼓起勇氣這樣採用了。 除了特徵以外,李老師外顯的形象似乎是比較偏嚴肅、認真的,我實在是無法克制自己的手不去加上一副眼鏡,以方便在適當的時機利用鏡片反光隱藏眼神製造殺氣……固然李梅樹有些晚年的照片原本就是戴眼鏡的,但是這未必代表故事中的時間點也是如此啊?思及此處又讓我猶豫了一下。 然而很幸運地(?)本書編輯似乎本來就是眼鏡派的,在有共犯分擔責任與心情的狀態之下,李老師的漫畫形象就這麼率性地被決定了。類似的思路也被發揮在陳炳俊鎮長的身上。為了讓角色更有個性更讓人有印象,我大膽地添了鬍子上去,讓他在故事中與李梅樹

的對手戲更加生動。

臺灣沉浸式劇場初探

為了解決家咖哩 台北 的問題,作者吳雅涵 這樣論述:

本研究探索「沉浸式劇場」在臺灣的發展,由歷史與劇場生態角度進行研究。首先、藉由「檔案資料分析法」廣納有關臺灣「沉浸式」演出的戲劇、舞蹈、音樂作品之「文字資料」、「視覺資料」、「聲音資料」以及跨領域理論。參考檔案資料分析法挑選出有助於個案研究之資料。最後、以「質量分析方法」從質性與量化的資料,呈現生態特色,萃取出不同類別之比較,從中看出「沉浸式劇場」在臺灣發展的特質與趨勢。研究者針對「沉浸」理論找出能構成「沉浸式劇場」之要素概念,製作「2000–2020 年臺灣沉浸式劇場節目年表」之分類與評判元素。依照「學者定義」的四大型態(「探索劇場」、「導引經驗」、「互動世界」、「遊戲劇場」)進行四大類的

加總統計,分析「沉浸式劇場」在臺灣如何發展與各個團隊使用手法及元素運用與其關聯性及分析作品特質。從一個質性描述的「年表」作宏觀分析,七個「量」的統計圖表作微觀分析,從中看出「臺灣沉浸式劇場」生態的變化。研究者從「2000–2020 年臺灣沉浸式劇場節目年表」,探討「臺灣沉浸式劇場」特質。分析「戲劇」、「舞蹈(含馬戲)」、「音樂」、「其他」類別呈現出的狀態與趨勢,深入探討跨領域之沉浸式劇場在臺灣的發展。透過七個統計圖發現「臺灣沉浸式劇場」趨勢,發現21 年間一共有57 檔,其中「戲劇類」超過一半,「舞蹈含馬戲類」近四分之一,「其他類」低於九分之一,「音樂類」只有1 檔。「臺灣沉浸式劇場」之發展可

以分為三階段:「萌芽期」2000-2008 年、「探索期」2009-2016年、「發展期」2017-2020 年。後者共有48 檔,接近總數的84%,以「導引經驗」、「互動世界」表演型態一向為大宗,以「戲劇類」為多,接著是「舞蹈含馬戲類」與新興的「其他類」。

家咖哩 台北的網路口碑排行榜

-

#1.有人吃過台北家咖哩嗎? - Mobile01

如題,有人吃過台北家咖哩嗎?來自花蓮的家咖哩在台北有兩家分店,安和店跟松菸店,最近FunNow也要跟家咖哩合作啦!小粉絲們敬請期待! 於 www.mobile01.com -

#2.【台北信義】家咖哩松菸店|來自花蓮的美味咖哩免費加飯加 ...

店家資訊家咖哩松菸店地址:台北市忠孝東路四段553巷46弄4號電話:02-27645830 官方網站:https://www.jiacurry.com/ 朋友大力推薦的家咖哩, 於 wwang17.pixnet.net -

#3.「家咖哩」找工作職缺-2022年3月|104人力銀行

... 台北車站誠品站前店徵正職人員【銀兔湯咖哩_正明小吃店】。104人力銀行提供全台最多工作職缺,及專業求職服務,更多「家咖哩」找工作職缺請上104人力銀行搜尋。 於 www.104.com.tw -

#4.《食記》國父紀念館餐廳推薦X【家咖哩Jiacurry(松菸店)】X ...

家咖哩 (松菸店)、大安區美食、國父紀念館捷運站、台北美食、台北餐廳推薦、咖哩飯、咖哩烏龍麵、平價套餐、學生聚餐、松山文創園區、來自花蓮、獨特獨家咖哩、溫泉蛋、 ... 於 a200371123.pixnet.net -

#5.家咖哩台北 :: 台灣豬豬真好吃

2017年9月21日—【台北食記】家咖哩松菸店花蓮超人氣美食!原住民特色咖哩還吃得到波士頓龍蝦·家咖哩jiacurry松菸店·地址:台北市信義區忠孝東路四段553巷46弄4號·電話 ... 於 twpig.iwiki.tw -

#6.家咖哩松菸店| FunNow - 線上即時預訂餐廳、住宿、按摩

採用自助式取餐模式的咖哩店。 家咖哩松菸店,別看這家咖哩店得了很多獎,但他們的咖哩卻如同他們的名字一樣,溫溫潤潤, ... 台北市信義區忠孝東路四段553巷46弄4號. 於 www.myfunnow.com -

#7.家咖哩相見恨晚的台北咖哩推薦(菜單menu價錢) - Nash,神 ...

台北 松菸美食推薦一定要試試看家咖哩,這真的是幾乎完美的咖哩耶,實在很欣賞他們家咖哩是從花蓮起家的,但我在花蓮念書時候,家咖哩還沒有正式 ... 於 nash.tw -

#8.【台北信義區】家咖哩(松菸店)~松山文創園區旁來自花蓮的 ...

來自花蓮的「家咖哩」是間從2006年成立於花蓮,選用在地小農所契作的新鮮食材料理出屬於台灣味道的特色咖哩店,而現在要吃也不用跑到花蓮了,在台灣各個地區都慢慢有 ... 於 ping01ching02.pixnet.net -

#9.台北信義|家咖哩松菸店,來自花蓮的超人氣美味咖哩

台北 信義|家咖哩松菸店,來自花蓮的超人氣美味咖哩 · 地址:台北市信義區忠孝東路四段553 巷46 弄4 號 · 電話:(02) 2764-5830 · 營業時間:11:45–14:30, 17 ... 於 jerrynest.io -

#10.【花蓮美食推薦】家咖哩Jiacurry 生意依舊好還要來臺北開店的 ...

拿來沾咖哩吃也很搭,本來很想多買幾個回台北當早餐的,. 可是真的有點貴啦! IMG_7847.jpg. IMG_7849.jpg. IMG_7850. 於 auntie.tw -

#11.<食。台北松山>家咖哩(松菸店) | 數種特製咖哩醬搭配 ... - 薄荷

<食。台北松山>家咖哩(松菸店) | 數種特製咖哩醬搭配食材. 料理講究美味. 可無限加飯加醬吃飽飽~台北美食/松菸美食/花蓮美食 ... 於 mintlee.pixnet.net -

#12.【台北信義區】松菸旁來自花蓮的家咖哩 - Marble玩生活

這次來介紹一間我在台北還蠻喜歡的咖哩飯. 這間是來自花蓮的【家咖哩】來松菸的時候都會過來吃. 在Google Map也有四星評價的. 內容目錄. 於 marbleplaylife.com -

#13.[信義.松菸] 家咖哩:花蓮小農vs 台灣原民風味的創意咖哩

從花蓮紅到台北的家咖哩,除了無毒香料和有機米的健康概念融和原民風味等多元創意,讓吃過的人輕易就愛上家咖哩(台北松菸店) ... 於 froda.pixnet.net -

#14.家咖哩Jiacurry - Home | Facebook

【台北松菸店】開張!! 外帶便當上市,歡迎預約訂購. 電話☎️ 02-27645830. 防疫在「家」吃飯最安心. 外送 ... 於 www.facebook.com -

#16.[台北東區/松菸/台北文創]【家咖哩Jiacurry | 松菸店】當日碾米

[台北東區/松菸/台北文創]【家咖哩Jiacurry | 松菸店】當日碾米,新鮮吃得到 ... 我們今天點的是新菜單「椒麻乾香仁當牛」和熱銷的「邦查綠咖哩豬」,【家 ... 於 hanging.ja-anything.com -

#17.【台北信義區】家咖哩JIACURRY 松菸店x椰香黃金咖哩豬

松菸旁邊有許多風格小店家,今天來到「家咖哩」 因為看著他評價蠻高的,價格也不貴,就前來用餐店內位置稍為壅擠,走到蠻小的但是環境乾淨整潔先在 ... 於 threethree33.pixnet.net -

#18.【台北】家咖哩松菸店加飯加醬不用錢(內有菜單) - 金魚腦的 ...

椒麻乾香仁當牛$288 特殊的乾式咖哩以生菜墊底,上面鋪著三大塊牛肉和半顆蛋,挖起來像是一坨沙茶醬(?) 仁當是一道辛辣的肉類美食,以各式香料與椰奶慢 ... 於 www.littlegoldfishgirl.com.tw -

#19.【台北】家咖哩安和店。吃咖哩不是要配白飯嗎? - 攝影‧旅行 ...

原本只是在花蓮的家咖哩,在2016年陸續在台北及台南展店,過去曾在花蓮店用餐幾次,對於味道上蠻滿意的,這天在congrats cafe喝完咖啡,就走過來用餐 ... 於 morrisyu.com -

#20.食記||-[台北捷運市府站]- 家咖哩Jiacurry松菸店來自花蓮的有 ...

這天吃了很多人推薦我一直很想吃的家咖哩家咖哩是來自花蓮的有機咖哩飯店家資訊:家咖哩Jiacurry松菸店(店家FB)地址:台北市忠孝東路四段553巷46弄4號 ... 於 millycat0616.pixnet.net -

#21.【食記】國父紀念館站/市政府站。家咖哩(台北松菸店)

家咖哩 (台北松菸店)~來自花蓮有機健康的美味咖哩/可無限加飯加醬汁CP值高. 1604. 於 vivayeu.pixnet.net -

#22.家咖哩台北松菸店菜單與外送 - Uber Eats

使用Uber 帳戶即可向台北的家咖哩台北松菸店訂購外送美食。瀏覽菜單、查看熱門餐點,並可追蹤訂單進度。 於 www.ubereats.com -

#23.家咖哩(台北松菸店) - 遊客評語- 平價但不平凡的咖哩 ...

刺蔥香料豬腳是原住民料理,嚴選富含膠質的豬腳中段與在地原住民手採刺蔥一同燉煮。家咖哩的咖哩飯醬都好吃,其他附餐也都不馬虎,推薦給愛吃咖哩的朋友們! 於 www.tripadvisor.com.tw -

#24.花蓮必吃咖哩『家咖哩Jiacurry』免費加飯加醬吃到飽!小農契 ...

兩間海綿都去吃了,還不錯! 之前家咖哩來台北松菸開分店,海綿也吃過. 覺得咖哩蠻厲害的, ... 於 hamibobo.tw -

#25.【食】【台北】家咖哩松菸店.想吃好吃的咖哩不用跑花蓮了

「家咖哩」是我很喜歡的一間餐廳,尤其花蓮市總店! 但總不能常常跑花蓮吧,現在台北松菸也有分店,在台北就能吃到有台灣特色的後山超美味咖哩了。 於 badboniu.com -

#26.市政府捷運站美食家咖哩(松菸店) 花蓮人氣美食台北也吃得 ...

家咖裡除了本身咖哩不錯吃, 熬煮咖哩需要的香料和主餐的食材, 皆使用花蓮小農種植的無毒有機作物, 並 ... 於 paulyear.com -

#27.咖哩醬胚芽黑米飲料無限免費續享飽滿!松菸美食 ...

The Soup Spoon 匙碗湯|台北大直可以吃飽的湯,新加坡叻沙咖喱雞… 古家咖喱|台北大稻埕馬來西亞美食,廚娘好手藝大馬椰 ... 於 jingxuan.tw -

#28.【台北市信義區美食】家咖哩松菸店- 網友評價、菜單&推薦餐點

家咖哩 松菸店是一間位於台北市信義區的日式咖哩餐廳,總共有2278位網友評價過此餐廳,平均是4.4顆星。菜單有主廚湯品、乾炒打拋豬、乾炒打拋豬便當、分享桶、刺蔥香料 ... 於 ihungrybear.com -

#29.【食‧台北信義】捷運市政府站。家咖哩(台北松菸店)

在台北松菸文創園區旁的家咖哩,第一間店就在花蓮美崙,以“疼惜大地、誠食生活”為理念,用料上堅持選用與環境共生、有機與無毒的作物, ... 於 mocha1213.pixnet.net -

#30.台北信義x美食【家咖哩】近捷運市政府站/ 松菸美食/ 松山文創 ...

remove_red_eye4,842. 文章類別:美食-食記心得. 造訪店家資訊:. 家咖哩Jiacurry (台北松菸店). place 台北市信義區忠孝四段553巷46弄4號1樓. 於 www.walkerland.com.tw -

#31.【台北松菸美食】『家咖哩(台北松菸店)』免費加飯加醬汁/免收 ...

Apr 04. 2016 10:21. 【台北松菸美食】『家咖哩(台北松菸店)』免費加飯加醬汁/免收服務費/WiFi/高CP值/來自花蓮的好味道. 11086. 創作者介紹. 於 alicehuang1199.pixnet.net -

#32.【家咖哩 台北松菸店】花蓮人氣咖哩*支持在地小農食材*免 ...

自從這家花蓮人氣咖哩在松菸旁開了分店之後, (吃咖哩+松菸看展/看電影) 已經成為我的固定模式了~ ^^ 食材來自在地小農, 咖哩香醇濃郁好吃, ... 於 murasaki5128.pixnet.net -

#33.台北市大安美食:: 家咖哩安和店來自花蓮的原住民風味綠咖哩邦 ...

今天要來推薦的是近期吃到最喜歡的咖哩飯而且CP值可以用爆表來形容家咖哩是來自花蓮的好滋味因深受大家的喜愛後來也在台北開了分店目前台灣共有五家 ... 於 cndjourney.pixnet.net -

#34.【食.花蓮】家咖哩|花蓮人提供在地食材保證新鮮又環保

雖然家咖哩在台北也有分店,不過難得來到花蓮總店,愛吃咖哩的一定要來朝聖一下,在老宅內用餐別具一格呢! 家咖哩. △ 家咖哩花蓮總店. 家咖哩師承新加坡 ... 於 gold2tw.com -

#35.[台北大安區/捷運信義安和站]家咖哩~健康又平價的好味道 ...

來自花蓮的家咖哩健康美味超級好吃^^ 花蓮知名的家咖哩終於來台北開店囉安和店2016 / 5 / 19 NEW OPEN 在國泰醫院後方Jamling 鬆餅旁 ( 於 vivianchiu.pixnet.net -

#36.台北美食推薦「家咖哩」來自花蓮在地食材,獨特濃郁的好滋味

「家咖哩」菜單上的咖哩種類非常多元,從南洋咖哩、法式料理、日式歐風咖哩到台灣原住民料理的風格特色,在這裡通通吃得到!除了主餐咖哩,還有提供招牌小 ... 於 yummyyummy.tw -

#37.家咖哩台北松菸店 市府站美食 隱藏在巷弄裡使 ... - 鄉民食堂

家咖哩 松菸店電話: 02 2764 5830 地址:台北市信義區忠孝東路四段553巷46弄4號營業時間平日11:45–14:30... 於 foodpicks.tw -

#38.台北] 家咖哩Jiacurry,來自花蓮的幸福料理,堅持以台灣最好的 ...

2018的最後一天,Tequila來到這間家咖哩台北松菸店,會來這邊是因為有人提議想吃咖哩,原本就想來松菸晃晃,一查之下發現家咖哩剛好有松菸店,一切像 ... 於 tequila1990.com -

#39.家咖哩(台北松菸店) 綜合南洋料理 - 食在北台灣

「家咖哩(台北松菸店)」綜合南洋料理商家營業資訊:台北市信義區忠孝東路四段553巷46弄4號 02-2764-5830,家咖哩(台北松菸店)是一個有家咖哩、誠品松菸、松菸的綜合 ... 於 lovetpe.com -

#40.【台北信義】家咖哩JIACURRY|跨國界咖哩|松菸美食

家咖哩 - 松菸園區周邊美食,溫馨風咖哩店,南洋、日式、法式到原住民的跨國界咖哩料理都吃得到,米飯飲料無限吃到飽,選用花蓮契作的無毒和有機食材, ... 於 acarpblog.com -

#41.【台北咖哩推薦】16家台北好吃的咖哩特輯咖哩控必看必收藏 ...

台北 市這家咖哩很令47驚艷,驚豔的地方其實是價錢,雖然他們家的咖哩表現一般般. 不過可以以這麼實惠的價格就吃到好吃又大份的咖喱飯!其實在台北算很 ... 於 47life.tw -

#42.口碑券44【信義】家咖哩(台北松菸店)。在地食材結合出美味咖哩

趁著一個悠閒的假日帶著比爸來到了松菸附近的"家咖哩" 星期六的中午,"... 於 hobbit.blog -

#43.[花蓮人氣美食推薦] 家咖哩Jiacurry @ 老屋美食餐廳 - 樂活的大方

會認識這間家咖哩Jiacurry 其實是因為它來到了台北開分店, 大方才知道原來在花蓮有這間人氣餐廳, 更讓人佩服的是老闆原本是台北小孩,因為在花蓮讀 ... 於 www.bigfang.tw -

#44.家咖哩台北松菸店(附菜單):花蓮原住民風味餐飲+小農契作 ...

家咖哩台北 松菸店(附菜單):花蓮原住民風味餐飲+小農契作在地食材| 台北餐廳信義商圈捷運國父紀念館站、市政府站誠品生活松菸店松山文創園區. 於 www.yuzutoro.com -

#45.台北大安區必吃美食!來自花蓮的創新亞洲咖哩專賣店 - Zi 字媒體

台北 咖哩推薦,台北必吃咖哩,台北必吃美食,台北美食 如果有去過花蓮玩,或許你會知道一間發跡在花蓮的咖哩專賣店,叫【家咖哩】。因為他們花蓮就開了兩 ... 於 zi.media -

#46.【台北美食】信義區︱家咖哩松菸店- 旅充小日子

花蓮超夯的咖哩飯-家咖哩,現在在台北也吃得到囉,現在分別開了安和店、松菸店兩家分店,在也不用跑到後山去吃了,. 他們家的咖哩很特別,不是日式咖哩,也不是印度 ... 於 lucharger.com -

#47.台北信義安和美食餐廳|家咖哩。小農食材做成新加坡風味手工 ...

如果想在台北信義安和捷運站周邊找美食餐廳,又不想花太多錢,那就推薦在台北、花蓮已經有5間分店的「家咖哩」,看了google的評論高達4.6顆星的推薦 ... 於 suni.tw -

#48.家咖喱台北的推薦與評價,FACEBOOK、DCARD和網紅們這樣 ...

家咖喱台北 在家咖哩Jiacurry - Home - Hualian City - Facebook 的評價; 家咖喱台北在大學生真心評價| 北部34家咖哩評測- 美食板| Dcard 的評價 ... 於 streetfashion.mediatagtw.com -

#49.台北_市府站_家咖哩(松菸店)

然後就很難想像原來是咖哩的專賣店,也有壽喜燒這樣裡面的食材都強調是在地的有機食材會是當季的蔬菜而定, ... 台北_市府站_家咖哩(松菸店) ... 於 d934099.pixnet.net -

#50.【花蓮美食】「家咖哩」以花蓮小農食材師承新加坡秘方的特色 ...

(2019.0)在「家咖哩」近百年老屋的檜木香中,細細品味以花蓮小農食材用心烹調的美味咖哩。 ... 統聯台北花蓮車票, 5% KLOOK積分回饋. 於 kenalice.tw -

#51.《台北安和》家咖哩JIACURRYx蜂之鄉x馬修嚴選飲食健康新 ...

日前參加了家咖哩與蜂之鄉還有馬修嚴選所合作的聯名媒體品嘗會,當天除了有機會試吃到家咖哩最新的料理以外還拿到蜂之鄉所提供的蜂蜜及馬修嚴的綜合 ... 於 jennieschen.pixnet.net -

#52.【台北】信義家咖哩松菸店來自花蓮的有機南洋咖哩‧值得推薦 ...

【店家資訊】 家咖哩Jiacurry(台北松菸店) 店址:台北市忠孝東路四段553巷46弄4號電話:02-27645830 營業時間:平日11:45~14:30、17:30~21:00、 ... 於 vilo92.pixnet.net -

#53.家咖哩Jiacurry(台北松菸店)的食記、菜單價位 - FonFood瘋 ...

家咖哩 Jiacurry(台北松菸店) (253篇食記) 位於台北市屬於松山文創園區商圈靠近捷運市政府站, 地址:台北市忠孝東路... 電話:02 2...【花蓮》花蓮總店- #家咖哩東部最 ... 於 www.fonfood.com -

#54.家咖哩|台北大安區必吃美食!來自花蓮的創新亞洲咖哩專賣店

家咖哩 |台北大安區必吃美食!來自花蓮的創新亞洲咖哩專賣店,食材崇尚自然並使用小農產品回饋社會~. 2018-10-11 ... 於 2hyperlife.com -

#55.家咖哩::最新菜單/台北分店/ - 家咖哩台北松菸店 - Jakobejred

原住民特色咖哩還吃得到波士頓 台北食記】家咖哩松菸店花蓮超人氣美食!原住民 台北松菸美食新登場【家咖哩Jiacurry松菸店】好食材咖哩飯×異國南洋風 於 jakobejred.blogspot.com -

#56.汪喵嬉遊記- 痞客邦

家咖哩 -安和店店家地址: 台北市大安區安和路一段127巷29弄13號服務專線: (02) 2709-0058 營業時間: 週一~週五11:45~14:30、17:30~21:00,週六日1. 於 wonmiao.pixnet.net -

#57.咖哩控必吃的10家咖哩名店台北咖哩推薦好吃咖哩外帶咖哩 ...

咖哩,史上最邪惡的美食之一咖哩控必吃的台北精選10家人氣咖哩店無論晴天雨天、夏天冬天~沒食慾或是想大口吃飯的朋友都無法抗拒咖哩的誘惑唯一一項 ... 於 angelababy.tw -

#58.家咖哩台北松菸店菜單價格(TW) - PriceListo

查看最新的準確和最新的家咖哩台北松菸店菜單價格(TW) 對於包括在菜單上最受歡迎的項目整個菜單。 (Taiwan) 於 www.pricelisto.com -

#59.家咖哩Jia Curry、花蓮美崙必吃美食|猶如走入魔法森林的絕美 ...

花蓮有不少景點、餐廳或咖啡廳帶著日式元素,咖哩名店〈家咖哩〉便是其中 ... 咖哩料理,家常卻溫馨的滋味令人念念不忘,雖然現在〈家咖哩〉在台北松 ... 於 bobotravel.tw -

#60.【台北】家咖哩松菸店加飯加醬不用錢(內有菜單) - 2021台灣 ...

不過這家咖哩比較辛辣,只有豬肉欄位的前四道料理可做不辣,不善食辣的同行友人因此選了刺蔥香料豬腳搭配附餐。 餐盤架旁邊很顯眼的碾米機,標榜現輾最好 ... 於 www.treatrip.com -

#61.家咖哩安和店 咖哩共和國一次吃到日式、南洋

如果你想吃咖哩又想要多點風味選擇,不妨來家咖哩Jiacurry走一遭. 家咖哩起源於花蓮,很多人到花蓮旅遊都會過去用餐,在花蓮挺有名氣的. 目前在台北、 ... 於 smi1014.pixnet.net -

#62.【臺北捷運咖哩地圖】76家咖哩店家資訊,咖哩愛好者請出列!

信義安和:通庵熟成咖哩地址:台北市大安區通安街115號. 14.台北101:野良犬咖哩製造所地址:台北市信義區基隆路二段39巷16號. 15.台北101:Curry For ... 於 news.openpoint.com.tw -

#63.【台北松菸美食】『家咖哩(台北松菸店)』免費加飯加醬汁/免收 ...

【台北松菸美食】『家咖哩(台北松菸店)』免費加飯加醬汁/免收服務費/WiFi/高CP值/來自花蓮的好味道 ... 店家的招牌LOGO,很鮮明的黑底亮黃色,註明"家家幸福" ... 於 fgblog.fashionguide.com.tw -

#64.台北松菸美食新登場【家咖哩Jiacurry松菸店】好食材咖哩飯 ...

Ej Chen在「家咖哩松菸店」的美食日記| Bite! 台北信義】家咖哩JIACURRY|跨國界咖哩|松菸美食u2013 魚樂分享誌 台北信義】家咖哩JIACURRY|跨國界 ... 於 samjred.blogspot.com -

#65.【台北|信義區】跨國界南洋風 家咖哩(台北松菸店) CP值高

位於台北松菸文創園區旁,附近有著九州鬆餅、好滴咖啡等著名排隊餐廳來自花蓮的家咖哩也加入這場美食戰爭 家咖哩主要靈魂選用花蓮小農契作的無毒香料 ... 於 highma.pixnet.net -

#66.家咖哩Jiacurry - 網友評價、價錢與訂位地址, 台北市信義區美食

位於台北市信義區的網友推薦餐廳,地址:台北市忠孝東路四段553巷46弄4號,訂位電話:0227645830,均消價位:$278左右家咖喱|亞洲咖喱專賣,咖喱醬胚芽黑米飲料無限免費 ... 於 35.201.83.62 -

#67.使用花蓮在地食材的濃郁咖哩飯、在台北/台南已開有分店

花蓮市區有許多的美食小吃,但如果要坐在餐廳好好享用個正餐,極力推薦這間人氣名店「家咖哩」。 想品嚐"家咖哩"的美味,可要有點運氣,用餐時段通常人潮還蠻多的。 於 ksk.tw -

#68.【食】來自花蓮的家咖哩-台北安和店/台北松菸店(寵物友善/裝袋)

之前在找花蓮小店的時候, 發現一間很有味道的咖哩店, 不過當時沒去成花蓮,所以也就無法去吃了。 結果發現..原來在台北就有開分店了。 於 milk2101.pixnet.net -

#69.台北松菸美食新登場【家咖哩Jiacurry松菸店】好 ... - Yuki's Life

透過新聞得知台北安和店也即將開幕(4月底開幕) 台北松菸美食新登場【家咖哩Jiacurry松菸店】好食材咖哩飯×異國南洋風原住民風味大肉塊咖哩這裡都有@市政府站Jiacurry, ... 於 yukiblog.tw -

#70.家咖哩安和店|最強咖哩王爭霸戰.來自花蓮原住民風味咖 ...

來自花蓮的名店家咖哩想必是許多人到花蓮旅遊必訪餐廳之一現在紅到台北、桃園、台南也設有分店▽家咖哩安和店交通方式目前家咖哩在共有6間店台北及 ... 於 deliaandtzu.pixnet.net -

#71.【市政府站】家咖哩(台北松菸店)~在地食材X 南洋風咖哩X 免 ...

台北 松菸文創園區周邊匯集了各式美食,家咖哩來台北展店的第一家店也加入戰局。 IMG_0541_副本. 對於家咖哩的餐點及消費方式不了解的過路客,可參考 ... 於 ifunny.blog -

#72.【廣宣】【捷運市政府站美食】家咖哩松菸店

【廣宣】【捷運市政府站美食】家咖哩松菸店我去花蓮也曾經吃過的「家咖哩」,是一間以花蓮在地無毒食材為號召的良心小店,現在終於也在台北插旗囉! 於 www.foodtigertw.com -

#73.[好吃的/台北松山區/松菸/市政府站]好山好水好咖哩 家咖哩

來自花蓮的「家咖哩」在台北也吃的到囉! 使用本土小農生產的食材,. 和來自花蓮的米,. 整個就是道地 ... 於 www.missariesx2.com -

#74.【台北食記】家咖哩松菸店花蓮超人氣美食!原住民 ... - 周花花

【台北食記】家咖哩松菸店花蓮超人氣美食!原住民特色咖哩還吃得到波士頓龍蝦 · 家咖哩jiacurry松菸店 · 地址:台北市信義區忠孝東路四段553巷46弄4號 · 電話 ... 於 tenjo.tw -

#75.台北信義安和站-家咖哩,特色風味咖哩選擇多,可免費續飯醬 ...

來自花蓮的家咖哩Jiacurry,是經營咖哩專賣店、調理食材的品牌,店內提供亞洲各國不同風味的咖哩,以及結合在地元素和原住民料理特色的創意口味,目前 ... 於 leemider.com -

#76.【台北|美食】信義區<家咖哩台北松菸店>|來自花蓮人氣 ...

多年前曾吃過一次家咖哩,當時沒什麼特別印象,這次因為入住誠品行旅而二訪,家咖哩成立於2006年,創立於花蓮起家,目前除了本店,尚有台中1間和台北2 ... 於 plugger.pixnet.net -

#77.中村家:加飯加醬不用錢!台北東區超級好吃的咖哩飯 ...

128205; 台北市大安區· 中村家愛吃咖哩飯的朋友一定要收藏!!! 位於台北東區新開了一家「中村家」咖哩專賣的小餐館~~~ 還提供非常超值的免費續加飯、續 ... 於 samni991222.pixnet.net -

#78.家咖哩JIACURRY 花蓮必吃排隊美食進軍台北一樣厲害!加醬 ...

家咖哩 JIACURRY ♥ 花蓮必吃排隊美食進軍台北一樣厲害!加醬加飯免費!還吃得到老鼠貝果(東區安和店/捷運信義安和站)♥ Joyce食尚樂活。食記 ... 於 joycelohas.com -

#79.家咖哩台北松菸店 市府站美食 隱藏在巷弄裡使用花蓮在地食材 ...

家咖哩台北 松菸店│市府站美食│隱藏在巷弄 家咖哩::台北松菸店 家咖哩::台北松菸店 市政府捷運站美食家咖哩(松菸店) 花蓮人氣美食台北也吃得到~在地 ... 於 theresaqioe.blogspot.com -

#80.【台北咖哩推薦】台北必吃八家超人氣咖哩,咖哩控必去,日式 ...

咖哩 控必吃,這家位於台北東區市民大道上的盈豚骨カレー咖哩飯專門咖喱飯,. 充滿日式職人精神的咖哩專賣店,外觀,餐廳內部,工作台都跟東京巷弄的拉麵小 ... 於 maggielife.tw -

#81.家咖哩(松菸店) - 雙人優惠組合餐 - 券券

家咖哩 (松菸店) ... 南洋風味 飯咖哩醬無限供應 ... 台北松菸美食新登場【家咖哩Jiacurry松菸店】好食材咖哩飯×異國南洋風原住民風味大肉塊咖哩這裡都有@市政府站 ... 於 www.ialley.tw -

#82.家咖哩- 有家的味道[台北松菸店] (愛評網) - 台哥的閒散分享

緊鄰著大巨蛋旁的松菸文化區, 沒受到大巨蛋施工的影響, 漸漸在這個區域形成小小美食區, 為附近上班族及學生(松山高中) 提供了用餐的區域, ... 於 timezz.pixnet.net -

#83.台北安和路‧花蓮人氣美食家咖哩之不到200元就能免費加飯加醬 ...

花蓮家咖哩在台北松菸、安和展店囉~南澳有機牧師米及花蓮在地小農契作食材打造美味咖哩,一吃上癮早在多年前,熊喵就聽過花蓮有一家超人氣美食:家咖哩(Jiacurry), ... 於 rmlove30.pixnet.net -

#84.家咖哩台北松菸店 市府站美食 隱藏在巷弄裡使用花蓮在地食材 ...

台北 信義】家咖哩JIACURRY|跨國界咖哩|松菸美食u2013 魚 台北松菸美食】『家咖哩(台北松菸店)』免費加飯加醬汁/免收服務費/WiFi 台北松菸美食】『家 ... 於 maggieqioe.blogspot.com -

#85.(胖樺食記)好吃又健康的『家咖哩(台北松菸店)』。可以無限續 ...

用餐完畢也請將餐盤自行拿回回收區喔! 家 ... 於 themostugly.pixnet.net -

#86.家咖哩松菸店|台北信義松菸聯合報食記|從「家」出發,用心

家咖哩 松菸店|台北信義松菸聯合報食記|從「家」出發,用心、在地、新鮮的美味咖哩專賣店 · 電話:02 2764 5830 · 地址:台北市信義區忠孝東路四段553巷46 ... 於 carlming.net -

#87.【台北松菸.咖哩】 家咖哩台北松菸店,堅持小農契作的純淨 ...

才在想說好久沒去東部玩耍,就接到了家咖哩要來松菸這邊拓店的搶先試吃邀約,這樣的美食可以就近在台北吃到,實在令人開心! 家咖哩松菸店就在我之前 ... 於 tripmoment.com -

#88.來自花蓮的「家咖哩」,台中店走老宅文青風 - Yahoo奇摩

這家從花蓮來的人氣咖哩「家咖哩」我們幾年前在台北吃過一次,去年家咖哩來台中開了分店後也立刻變成熱門美食,不過我們一直拖到今年才來回味他們家的 ... 於 tw.tech.yahoo.com -

#89.<台北信義> 家咖哩松菸店加飯加醬吃到飽"老闆加一份咖哩"

身為一位戒指小白覺得戒指太小想要換結果店員套上去再拿下來問說想換小嗎? 原來我的手指沒有想像中的肥阿(不過,真的很難拿下雖然我內心仍是存疑的, ... 於 fsjane.pixnet.net -

#90.家咖哩台北松菸店菜單價格(TW) - Menu-Prices

您正在查看家咖哩台北松菸店(TW) 價格確認Menu-Prices 在一個或多個位置Taiwan, Province of China. 價格顯示在: TWD. Recommended. 原味香辣雞Original Spicy Chicken ... 於 www.menu-prices.com -

#91.台北松山美食|家咖哩松菸店。 新加坡南洋吃得到薑黃

每次到花蓮必訪的家咖哩,終於在台北松菸附近開分店了!! 家咖哩在花蓮已經第十個年頭了!不僅受到花蓮居民的熱愛, 更深受許多觀光客慕名前往! 於 rocky.tw -

#92.家咖哩Jiacurry(外帶外送) 線上訂位優惠 - 愛食記

家咖哩 Jiacurry - 提供外帶外送服務(57則評價) 網友評分: 4.3分。家咖哩Jiacurry是位於台北信義區的網友推薦餐廳,地址: 台北市忠孝東路四段553巷46弄4號, ... 於 ifoodie.tw -

#93.食】【台北】家咖哩松菸店.想吃好吃的咖哩不用跑花蓮了

想吃好吃的咖哩不用跑花蓮了~ - 壞波妞の 食】【台北】家咖哩松菸店.想吃好吃的 台北市信義區美食推薦家咖哩Jiacurry (台北松菸店)『台北信義x美食【 ... 於 korbinjred.blogspot.com -

#94.家咖哩松菸店】評價、電話 - 熱搜情報網

家咖哩 松菸店(地址:110台灣台北市信義區忠孝東路四段553巷46弄4號|電話:02 2764 5830)更多【餐廳美食】熱搜推薦-:家咖哩松菸交通:家咖哩分店:家咖哩松菸菜單:家 ... 於 hot-shop.cc -

#95.家咖哩松菸店|台北信義松菸聯合報食記|從「家」出發,用心

台北 信義】家咖哩JIACURRY|跨國界咖哩|松菸美食u2013 魚 家咖哩台北松菸店:花蓮原住民風味餐飲+小農契作在地食材台北餐廳 家咖哩台北松菸店:花蓮 ... 於 kaidenjred.blogspot.com