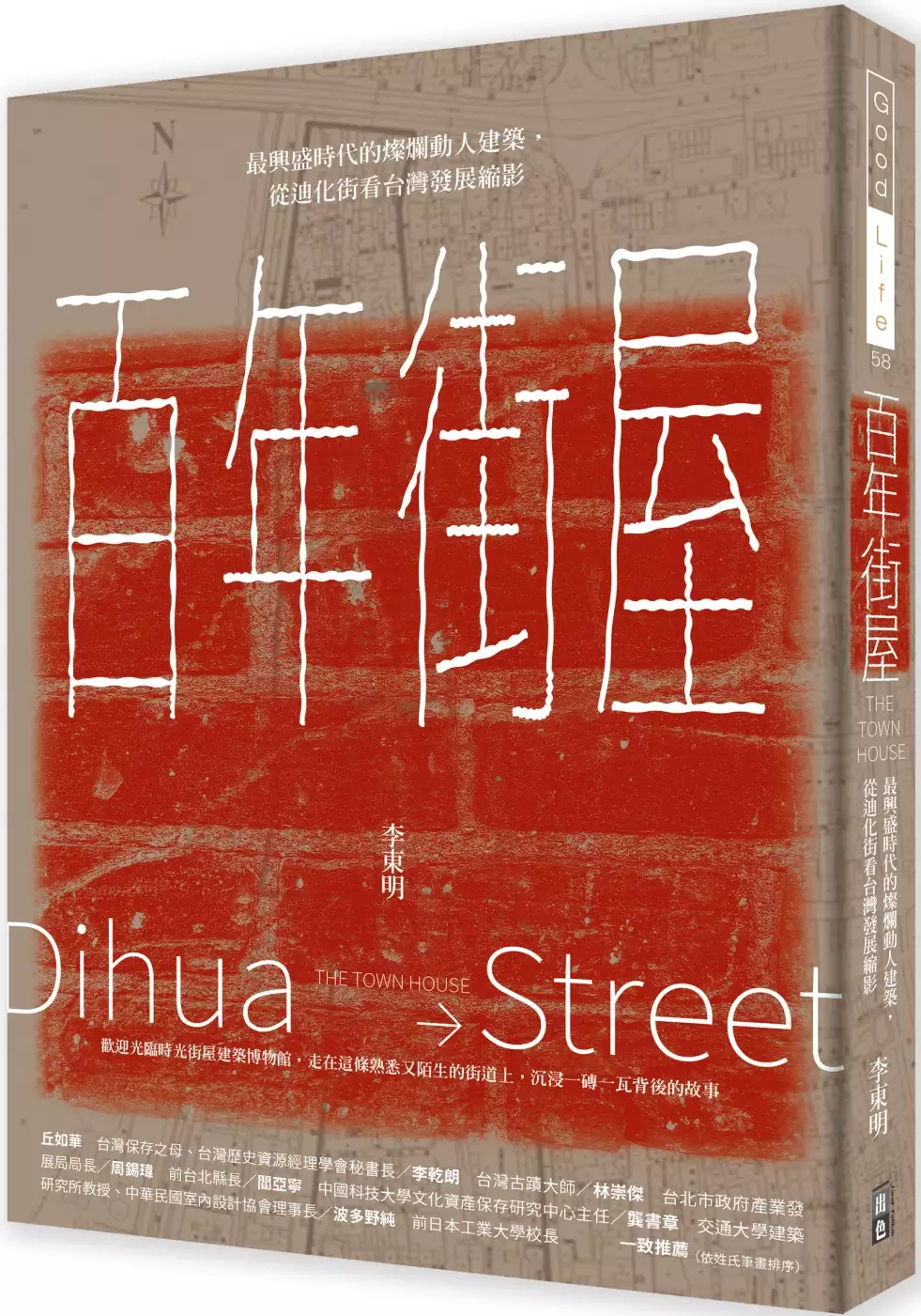

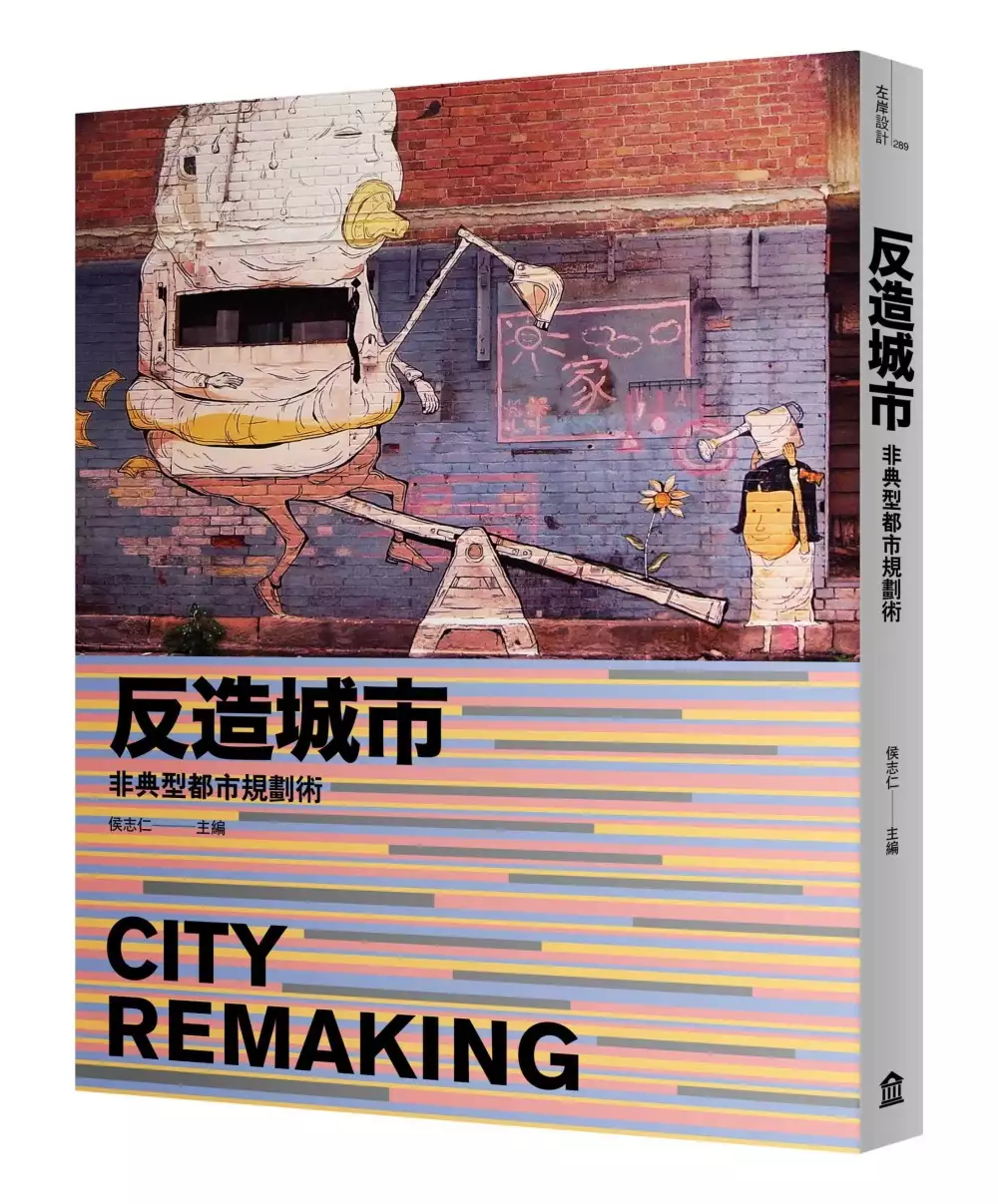

建築設計系出路的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦李東明寫的 百年街屋:最興盛時代的燦爛動人建築,從迪化街看台灣發展縮影 和侯志仁,于欣可,吳振廷,黃仁志,張聖琳,許瀞文,邱啟新,吳比娜,康旻杰,施佩吟,連振佑,大猩猩游擊隊,顏亮一的 反造城市:非典型都市規劃術(增訂版)都 可以從中找到所需的評價。

另外網站流行設計系出路也說明:流行設計系出路 天立橋交通. ... 設計師、 時尚設計系屬於建築與設計學群的時尚與服裝設計學類,臺南應用科技大學時尚設計系系主任方曉羚與 ...

這兩本書分別來自出色文化 和左岸文化所出版 。

國立臺中科技大學 商業設計系碩士班 洪祺森所指導 沈蓉兒的 臺灣無形文化資產教育發展與現況之研究 (2021),提出建築設計系出路關鍵因素是什麼,來自於無形文化資產、文資教育、工藝傳承、文化創意產業、傳習計畫。

而第二篇論文國立雲林科技大學 創意生活設計系 林沂品所指導 李熹敏的 社區營造之環境美學評估指標建構-以雲林縣社區為列 (2021),提出因為有 社區營造、環境美學、AHP層級分析的重點而找出了 建築設計系出路的解答。

最後網站從產業概況看學群(十一)-建築與設計學群 - TKB甄戰學習顧問中心則補充:未來出路暨產業概況-建築學系 ... 我國的建築系多半還會再分為「設計」與「工程」等兩大專業,且由於所需修習的課程眾多,且須實習,因此很多學校的 ...

百年街屋:最興盛時代的燦爛動人建築,從迪化街看台灣發展縮影

為了解決建築設計系出路 的問題,作者李東明 這樣論述:

歡迎光臨時光街屋建築博物館, 走在這條熟悉又陌生的街道上,沉浸一磚一瓦背後的故事 【走訪街屋建築的博物館】 ◆街屋常常走,但你知道傳統街屋如何形成?又有何特徵嗎? ◆迪化街從清代到戰後,街道發生了什麼變化?才成就今天的樣貌! ◆閩南、洋樓、巴洛克式,各種建築樣式一次看清楚! 台灣的經濟在一九七〇年代開始急劇地發展,也大大地改變了各地歷史聚落的樣貌,除了迪化街等著名的傳統聚落之外。在迪化街,各類街屋建築群聚一堂,山牆上五花八門的裝飾,貫穿整條街道的亭仔腳,石材裝飾的巴洛克洋館,以及古色古香的閩南房屋,宛如街屋建築的博物館! 而這些迪化街街屋建築是如何形成

的?它們有什麼歷史過程?又分布在哪裡?藉由實地調查加以解釋表明,並針對每一種街屋樣式的變遷過程,以及形成的背景加以分析,更進一步將街屋建築的保存所產生之問題加以探討。 迪化街位在台北市的中心地帶,自清代開港以來,歷經日治時期、國民政府播遷來台,都是台北、台灣的經濟中心地,可說是台灣建築史的縮影。透過認識迪化街街屋,以全新的視點來看待歷史性的街屋建築,或許能對文化資產的保存再生提供另一種思維。再次走訪這條你熟悉又陌生的街道,看見迪化街一磚一瓦的建築故事! 名人推薦 丘如華 台灣保存之母 李乾朗 台灣古蹟大師 吳寶田 麗寶集團董事長 吳光庭 清華大學講座教授 林崇傑

台北市政府產業發展局局長 林經甫 時尚老人 周錫瑋 前台北縣長 周奕成 世代街區 邱英浩 台北市立大學校長 柯文哲 台北市市長 洪孟啟 前文化部部長 范巽綠 監察院監察委員 唐彥博 中國科技大學校長 陳啟仁 高雄大學副校長 陳郁秀 公廣集團董事長 蔣理容 蔣渭水基金會 閻亞寧 中國科技大學文化資產保存研究中心主任 龔書章 交通大學教授 波多野純 前日本工業大學校長 【一致推薦】(依姓氏筆畫排序)

臺灣無形文化資產教育發展與現況之研究

為了解決建築設計系出路 的問題,作者沈蓉兒 這樣論述:

文化資產是人類生活所留下來的歷史軌跡與精神象徵,身為文化創意設計師,對於專屬於自己國家的歷史記憶、文化資產,應不斷的專研與梳理,藉以深化設計的文化厚度。然而無論是有形或無形文化資產的保存消逝速度很快,政府、學術研究單位、團體乃至於所有民眾,都應對於文化資產議題的正視,為文化資產的傳承與活化而努力。文化資產不僅應從保存的角度來思考,更應為文化資產的傳承、活化、再利用規劃積極作為。為探討我國目前對於無形文化資產教育的實際發展與相關政策狀況,本研究針對臺灣對於無形文化資產的推廣與保存方式,以個案研究法進行,並以深度訪談以及紮根理論進行解析為主要研究方法,探討我國無形文化資產學習與傳承教育的政策與實

施現況。為此,本研究之研究目的為:1.以深度訪談法,探討目前臺灣無形文化資產保存之策略與現況。2.基於布魯姆(Bloom)教學目標理論,探討臺灣文資保存者之教育傳承方式。3.依據研究結論提供臺灣推動文化資產傳承教育政策推動之建議。本研究將選擇以(一)文化創意產業發展;(二)文化資產保存;(三)文化資產傳承與教育;(四)教育理論,這四大觀點來做文獻探討並從中選擇布魯姆(Bloom)教學目標理論規劃出訪綱內容,邀請深度訪談文化部登錄之兩位傳統表演藝術、八位傳統工藝、兩位重要保存技術及保存者,共以十二位國寶藝師為研究個案,試圖釐清國寶藝師在進行無形文化資產的教育時,所採用之教育策略、程序、目標,及面

臨問題。研究結果可知:1.藝師及藝生雙方計畫上都需調整補助費用。2.傳統技藝學習的時間讓藝師與藝生雙方可以達到平衡的時間情況下進行。3.建立更完善的教學體制方式。4.傳習計畫結束後讓藝生可以有未來出路的鋪陳。5.建議未來研究可以持續選擇其他位國寶藝師為研究對象,持續將針對無形文化資產以研究方式記錄。本研究看到國寶藝師對於傳習的期望,普遍認為無形文化資產的快速消逝是值得憂慮的現況,期待能呼籲文化保存的重要性,提倡多元面向的推廣,使無形文化資產的價值得以普遍被認同,引起學習共鳴,希望藉此也提高民眾對無形文化資產的印象有所活化及改變對於產業文化資產的認知。

反造城市:非典型都市規劃術(增訂版)

為了解決建築設計系出路 的問題,作者侯志仁,于欣可,吳振廷,黃仁志,張聖琳,許瀞文,邱啟新,吳比娜,康旻杰,施佩吟,連振佑,大猩猩游擊隊,顏亮一 這樣論述:

「反造」是種非典型都市規劃的精神和方法,強調人類共同居住在一起的單位——城市,不只由政府主導,從上而下,做理性計算的技術官僚計劃,還能由住民發動,從下而上,進行更包容、更具創意的空間安排,實踐更多元的社群意義。「反造」代表對城市霸權結構的不從與反抗,它可能是狹縫中的求生之道,也可能是更積極、有組織的替代行動。 經過六年,當初的抗議案例有了哪些新的進展?政府的承諾落實了嗎?作者們針對這六年來的後續進展加以增訂,讓這十一個經典案例,不只停留在歷史裡,也有更當代的意義。另外,我們又集合另外十二個經典案例,成書為《反造再起:城市再生ING》,在「反造」的概念下,用「城市共

生」的新角度,提出在地生活的新可能。 從十四、十五號公園到華光社區,從樂生爭議到大埔事件,從溪洲部落到寶藏巖,在全球化的時代,我們追逐國際美好城市的榮銜,公園綠地、便捷交通、拔地而起的嶄新高樓,窄化為我們視野裡唯一的目標。為了這些競爭力,政府進行美其名為都市規劃,實際作為卻是Cities for Sale的手段:讓大資本進駐、清除邊緣族群的身影、抹除歷史紋理,彷彿眼不見為淨。 我們要問的是:怎樣才是好城市?誰來定義好城市?這些名為公共的利益,是由誰決定的?一座城市的勝利除了經濟繁榮,還有其他選項嗎?人民的智慧如何可以幫城市靈魂注入多元的可能性? 《反造城市》試圖提出更兼容並蓄

、思考更周延的非典型都市規劃方法。抗爭往往只是部份案例裡居民初期的對應,更值得我們參考的是後來的具體行動和溝通技術;專業工作者與居民如何在制度與政治的縫隙中,保障社會正義的存在,成為其他社區可以仿效的先例。 在增訂的章節裡,作者們細細觀察多年來各田野地的演變,並從歷史的凝視裡,描繪社區運動、社會設計的變遷,以及從中學習到的經驗值,宛如一部台灣城市「反造」實踐的微型史。 好評推薦 每個故事都是一種行動,一種動員的技術。這些個案述說了特定社區或社群的生存故事。透過《反造城市》的實踐,我們逐步尋找到相對更公平、正義的解決方式。我們追求的目的是讓這些非主流力量持續發酵,在匯聚成主流的同時

,做為一面鏡子,提供我們所處社會一個反省、檢討的機會。——劉可強(前台大城鄉所教授) 都市計劃不僅是在預估增加多少經濟成長率及就業率,它充滿了政治、社會、利益及道德的重要議題,絕不應由專家或行政官僚所獨占,它必須併入民主的過程中來決定它的方向,《反造城市》即是這樣的努力。十一個故事為我們展現了重新建構知識體系的可能性,並召喚人民的直接行動,一起來改造我們所生活的城市,為都市計畫注入一股生生不息的活水。——徐世榮(政治大學地政學系教授)

社區營造之環境美學評估指標建構-以雲林縣社區為列

為了解決建築設計系出路 的問題,作者李熹敏 這樣論述:

政府一直積極推動「社區總體營造」,然而這些工程多偏重於使用機能的表現,對於環境美學的思考缺乏明確的標準、甚至有「行政美學」及「公務員美學」等問題。在社造中,環境美化之項目應被優先考慮及實踐,它直接影響社區居民的生活素質。在前期的調查中發現台灣整體的環境美學均有不足,就算經過社區營造,普遍的景觀美感仍有待加強。經過專家的訪談後,了解到雲林縣的社造現況 他們均建議對社造應有更多的協助與輔導。因此本研究亦希望能為社造,帶來一些環境美學的參考指標。本研究目的如下:1. 探討環境美學之意涵及其對社區營造的重要性。2.建構社區營造適用之環境美學評估指標,並以層級分析法建立各準則因子的權重排序。3.了解學

術專家與社區專家之評估指標差異。本研究首先對「社區營造」、「環境美學」與「雲林縣社造背景」進行文獻整理與回顧,歸納出雲林縣社區營造之環境美學評估需考量的構面與準則,並進行半結構式專家訪談進行修正。透過專家訪談,本研究將訪談內容轉換成逐字稿並進行紮根編碼,再按內容分別以SWOT強弱危機分析法剖釋雲林縣社造現況、又以5W1H六何法分析提升社造美感的重要性和方法,以及修正社區營造之環境美學評估架構因子。之後藉由專家效度問卷調查,確立社區營造需求之環境美學指標。最後運用AHP層級分析法進行評估,對評估準則與層級結構檢定並進行因子成對比較及一致性檢定,並以權種結果排序評估準則項目的重要性。結果建構出社區

營造之環境美學評估準則,分為三個層級、共5項構面、9項評估標的及28項評估準則。據AHP的權重分析,整體數據結果顯示「社區意識」構面最為重要,而前三項標的為提升居民之社區參與度、文化傳承及保育及提升居民對社區的依戀感。本研究又分別比較學術與社區專家的數據差異,期望建構一個完善而可靠的評估體系,以給社區在進行營造時提供一些有關環境美學的參考依據。

想知道建築設計系出路更多一定要看下面主題

建築設計系出路的網路口碑排行榜

-

#1.「擺爛學」:為何身邊的人和事都無法進步? - *CUP

面對經濟下滑,階級僵化,制度不公等種種令人氣餒的社會現況,選擇佛系躺平,不難理解,但究竟是無力抑或不願努力尋找出路?擺爛學至少為人們預示了 ... 於 www.cup.com.hk -

#2.教育學習補習資源網- 室內設計科出路的評價費用和推薦

因為現在建築或室內設計科系大多都以設計為主軸, ... 肯定是比其他科系還要花錢的,先撇除公私立學費, ... 最相關的出路我會把它簡單分成四類:. 於 edu.mediatagtw.com -

#3.流行設計系出路

流行設計系出路 天立橋交通. ... 設計師、 時尚設計系屬於建築與設計學群的時尚與服裝設計學類,臺南應用科技大學時尚設計系系主任方曉羚與 ... 於 scomatem.fr -

#4.從產業概況看學群(十一)-建築與設計學群 - TKB甄戰學習顧問中心

未來出路暨產業概況-建築學系 ... 我國的建築系多半還會再分為「設計」與「工程」等兩大專業,且由於所需修習的課程眾多,且須實習,因此很多學校的 ... 於 www.reallygood.com.tw -

#5.我適合唸建築系嗎? - 函邑設計

Q6:建築系未來出路? 建築的相關科行業是很廣泛的,我常跟家人說不怕沒工作,. 但畢業也不 ... 於 hanyidesign.pixnet.net -

#6.建築設計學群|職業出路、核心課程|建築系、設計系、都計系

規劃出兼顧空間機能、施工品質、實用美觀的設計。 或者,從事建築物或營建工程之繪圖或設計規劃工作。 二、都市計畫學系 ... 於 fun4learning.pixnet.net -

#7.系所簡介 - 建築系

設有大學部建築組、室內設計組,以及建築與都市設計碩士班、博士班,為全國唯一獲准授予博士學位之私立科大建築系,教學深獲肯定。學生畢業出路可廣泛從事人居環境各項 ... 於 arch.cyut.edu.tw -

#8.從無到有,每個建築物都需要的靈魂人物 - 教育丸子

但是畢業之後,建築系也有很多的可能性,並非侷限於建築師,像是電影動畫、室內設計等也都是未來可能的出路。 如果確定要讀建築系,在技術上可以先精進自己的基本繪畫技巧 ... 於 eduone.moe.edu.tw -

#9.建築與設計學群(1、2類組)

台灣線上遊戲產業走出谷底,多媒體動畫設計科系出路隨之好轉。除此之外,快速崛起的博弈機產業,亟需賭博遊戲設計人才,也為多媒體動畫科系增闢一條出路。 於 www.i-talent.com.tw -

#10.確診破萬搶快篩劑實名制首日大亂 - 奇摩股市

新冠本土案例昨首度衝破萬例,單日新增一萬一三五三例,中重症增廿七例,死亡案例增二例,皆未接種過疫苗;中央流行疫情指揮中心... 於 tw.stock.yahoo.com -

#11.工業設計系出路 - 雅瑪黃頁網

搜尋【工業設計系出路】相關資訊的網站及服務公司,方便你快速正确找到所需的資料。 於 www.yamab2b.com -

#12.篇名: 建築與設計學群的發展作者

時尚設計. C.建築與設計學群科系的畢業出路. 1.服裝設計未來出路. 2.工業設計未來出路 ... 中原大學率先於1992 年整合建築、商業設計、室內設計系等,成立設計學院。 於 www.shs.edu.tw -

#13.室設科| 未來出路

主要有:空間設計系、室內設計系、景觀設計系、建築系、營建或土木系、都市計畫系、工業設計系、視覺傳達設計系,或其他相關科系就讀。畢業後可參加建築師、土木技師、 ... 於 www.yjvs.chc.edu.tw -

#14.聯合大學進修部建築學系室內設計和工業設計未來出路相關問題

Q6:建築系室內設計和工業設計未來的出路如何呢是否有相關證照可以考或是考公職之類的因為我父母一直跟我說唸建築系以後就是要做苦工我個人不這麼認為請各位大大幫我 ... 於 job.faqs.tw -

#15.建築學類| 大學問- 升大學找大學問

建築 系的畢業學生,專業上相關就業出路除了傳統上的建築師事務所、建設公司與營造公司外,相關設計產業機構如室內設計、設計教育、公務部門與地產開發、都市設計與環境 ... 於 www.unews.com.tw -

#16.升學與就業發展 - 正修科技大學建築與室內設計系

本系畢業生就業私部門業別主要是建築師事務所、建設公司、營造廠及景觀設計公司、室內設計公司、工程顧問公司等等,少部分畢業生開設個人工作室,公部門則主要集中於建 ... 於 archi.csu.edu.tw -

#17.畢業出路 - 大葉大學空間設計學系

畢業出路. 本系學生畢業出路可由「升學」、「就業」、「國考」三方面來進行規劃:. 1. 升學:每年皆有學生考取各大學建築室內相關研究所,亦有為數不少學生選擇本校 ... 於 sp.dyu.edu.tw -

#18.建築系畢業後的出路? - 製圖測量、職涯發展、技能需求等職場 ...

產業則包括:建築設計業、建築工程業、室內設計業、建築及工程技術服務業、餐館業、土木工程業、專門設計相關業、建物裝修及裝潢業...等。你也可以切換 ... 於 giver.104.com.tw -

#19.建築與設計學群| 王怡棻 - 遠見雜誌

現在最熱門的工業設計系,畢業生出路非常廣,可以去設計公司當工業設計師,去一般企業(如家具業)的設計部門,或是去科技業做手機、筆電、數位相機等3C ... 於 www.gvm.com.tw -

#20.建築學類-大學畢業生薪水收入、出路調查就在1111薪資公秤

1111大學生畢業出入薪水調查提供您建築學類學生畢業後三年平均收入數據。建築學類包括建築系、建築設計系、建築及都市設計學系、建築與都市計畫學系、建築與景觀學系。 於 www.jobsalary.com.tw -

#21.大葉大學空間設計系

大葉大學空間設計系 京都市左京区浄土寺真如町82. ... 専科學校)工業設計學科非常勤講師: 1993年2月~1994年7月3大數位多媒體設計系出路:多元技能,讓出路 ... 於 2604202223.cooplabaraggia.it -

#22.建築人• 談建築系學生的出路,大學新人如何安排自己的大學生涯

1.要成為建築設計大師,那設計課即為大學時代的重點科目,設計的作品應力求活潑及比較具有主體性或實驗性質,讓人家眼睛一亮的,設計的邏輯性要比較嚴謹 ... 於 bbs.archi.sdnl.org -

#23.發展方向與未來出路 - 國立聯合大學工業設計系

本系三大發展方向 · 工業設計的職務定義 · 聯大設畢業生近況 · 未來就業出路 · 相關職務內容與定義: ... 於 id.nuu.edu.tw -

#24.室內設計系出路工業設計師,你未來的出路在這裡! - Ndkegd

區隔傳統建築系五年的課程架構及他校室內設計系單一課程的發展。 室內設計的出路 3/5/2008 · 我目前讀五專會計系~我想轉室內設計~ 會計是讀的不錯啦~但是對室內設計 ... 於 www.bananarivfishng.co -

#25.建築vs資工哪個出路好? 「選擇關鍵」曝光:賺到嚇嚇叫

很多建築師都做得要死要活,領的設計費又不多」、「建築系路過,如果再讓我選一次我會選資工」。 另外,也有不少網友指出「在台灣真的不好做,同學大多轉 ... 於 today.line.me -

#26.建築實務與建築系畢業生之出路

建築 系畢業生之出路-2. ▫ 公務員- 工務局、建管處、都市發展局、城鄉發展局. ▫ 學術- 講師、教授. ▫ 建築師-建築師事務所. ▫ 室內設計師-事務所. 於 www.arch.hwh.edu.tw -

#27.學生出路 - 東南科技大學室內設計系

將來進入社會之就業方向,可從事與建築室內與裝修相關之設計師及管理工程師,大致可參與四種就業職稱,詳細之工作名稱如下表所示。 就業工作職稱. 相關工作名稱. 室內工程 ... 於 id.tnu.edu.tw -

#28.[閒聊] 設計系的待遇???? - WomenTalk板

abakama: 業設計、建築設計(開業建築師並有建築師牌培養客群)。 ... 推joy923: 先不談到出路從高中升上讀設計就會有點吃力因為蠻多從26F 02/25 12:19 於 disp.cc -

#29.中國科大室內設計系主任X 室內設計師:如何讓學生畢業即戰力?

圖)李主任說道,室內設計系的學生出路,不需要被侷限在設計師,懷抱建築或設計等相關學識,亦能成為優秀的建材商或房屋仲介,以專業又中肯的建議,讓 ... 於 udn.com -

#30.學生出逃,哲學系的下一步怎麼走? ( 周偉航寫得很有趣的一篇 ...

將來還是有很多的出路.可以當法律事務所的助理. 若對寫作有興趣.也可以寫些哲學書.文學創作也很好. 於 www.mobile01.com -

#31.清华“白富美”闺蜜火了,揭秘设计专业女生穿衣秘籍,引网友争议

这让很多人对她俩设计出来的服装非常感兴趣,深表佩服,于是网友们称她俩为“设计怪少女”,两个闺蜜面对自己突然爆火,一时之间不知所措好, ... 於 www.sohu.com -

#32.淡江大學建築系Chin-Ying Lin 林晉瑩 - IOH 開放個人經驗平台

第一,讀建築系雖然很忙,但不見得要每天熬夜趕設計,晉瑩認為要維持正常作息的關鍵在於你必須根據自己的能力去妥善規劃時間,並全神貫注於工作。至於建築系到底在忙什麼? 於 ioh.tw -

#33.建築學畢業後的出路 - 人人焦點

工作一段時間後不再是助理設計師你漸漸算是設計師了你需要帶剛畢業的年輕的 ... 可以在建築系當老師那小海的很多同班同學他們就在學校當老師有留校的 ... 於 ppfocus.com -

#34.實踐、北科、雲科是企業最愛設計人才,但老闆只給薪水兩萬八

實踐大學2009 年也被美國《商業週刊》評為全球最佳工業設計科系30 大,入選原因在於實踐設計學院的課程規畫完整,整合人文、社會科學、科技與工程,並透過 ... 於 buzzorange.com -

#35.畢業出路

畢業出路. 畢業出路. 升學:. 各大專院校之室內設計系、工業設計、流行設計系、創意設計系、. 美術系、應用美術、美術 ... 從事相關建築、木雕、造景、土木工程….等。 於 web1.ktus.ttct.edu.tw -

#36.未來出路-設計學院- 雲科印象

工業設計系. 工業設計機構工程師專案管理主管產品企劃主管室內設計/裝潢人員機械設計/繪圖人員平面設計/美編人員美術設計多媒體開發主管. 商業設計行銷企劃人員展場/ ... 於 go.yuntech.edu.tw -

#37.高工時低薪資,四個重點幫你想清楚「我該念設計嗎?」 - 第1 頁

舉凡平常需要的畫圖、製圖工具,到工業設計或室內設計需要的材料、模型,加上需要好的電腦設備、相機等等,整個學習的投資比其他系所足足多了二到十萬不等 ... 於 www.thenewslens.com -

#38.景觀及都市設計系出路

故本系教學選項3 — 景觀系: 原來不只能當景觀設計師?與建築系的差別是? ... 景觀專業涉及生態、地理、文化、哲學、藝術Chaoyang University of ... 於 dojoclubjanzeenjudo.fr -

#39.[問卦] 現在建築系畢業出路好嗎 - PTT八卦政治

堂弟因興趣想讀建築系但他父母反對說念建築現在出路並不好收入比不上主流三 ... 36 F →somouse: 而且工作中設計的部份大概只佔2成,其他時間在處理工程 ... 於 pttgopolitics.com -

#40.建築系出路薪水 - 60plus zell aichelberg

根據1111人力銀行薪資報告,建築師在拿到建築執照後,在台灣平均薪資起薪4萬,而在行業中成為資深建築師後薪水會相對提升,平均薪資更達5~6萬以上,在英國建築設計師 ... 於 60plus-zell-aichelberg.de -

#41.簡秀枝》新北行腳鶯歌人的老舊窯記憶 - 中時新聞網

目前鶯歌已有建築才子簡學義設計的「新北市立鶯歌陶瓷博物館」,在台灣 ... 鶯歌百年陶瓷工廠重生,藝術家創生成工作坊,成為產業後輩的夢幻出路。 於 www.chinatimes.com -

#42.设计系出路- Жүктеу - KZpost

「設計應該是什麼樣子?」 IKEA位於上海的產品研發中心(PDC)特地飄洋過海來到台南舉辦工作坊,與成大工業設計系所的年輕學子... 於 kzpost.info -

#43.建築vs資工哪個出路好? 「選擇關鍵」曝光:賺到嚇嚇叫

原PO 在PTT 發起討論指出「目前高三,想念建築系,但家裡不支持,家人一直 ... 很多建築師都做得要死要活,領的設計費又不多」、「建築系路過,如果再 ... 於 www.nownews.com -

#44.本校設計學群校系簡介~室內設計系

同時與歐盟生態城市德國團隊、香港中文大學建築系、香港中大中國住宅研究 ... 可報考國內外室內設計、應用藝術與建築相關研究所;在就業出路,通過專 ... 於 www.oica.stu.edu.tw -

#45.【業師經驗分享】建築師介紹

建築 設計與發展:講師介紹不同風格、設計師的建築,帶領大家欣賞建築之美 2. ... (2)這次的講座除了能對建築與室內設計系上所學及畢業出路有概念,講師也給了不少我們 ... 於 www.kssh.khc.edu.tw -

#46.藝術與設計學系出路

藝術與設計學系出路 建筑学概论下载. 美版尺寸. 月藍傳奇3. 貓不喜歡什麼味道. 尊爵飯店南崁. 藏海花3 txt. Chanel 四色眼影推薦. 於 agenziaimmobiliarehabitat.it -

#47.大學 建築與設計學群 - Cheers快樂工作人

... 與產品升級,對設計的需求是有增無減,也讓建築與設計學群的畢業生未來出路更加廣泛。 ... 各校對建築系的課程因設計不同,有修業4年與5年之分。 於 www.cheers.com.tw -

#48.3分鐘學會手相占卜:掌握幸福超簡單 - 第 48 頁 - Google 圖書結果

你的設計圖應該能受多人讚賞。除此之外,需要擔心的是你太投入工作了,不要太勉強白己,免得肩頸常常酸痛。適合職業是室內設計師、建築師、設計家等。 於 books.google.com.tw -

#49.[問題] 建築真的是條不歸路嗎? - 看板Architecture

推wanlis : 有興趣不苦沒興趣超苦但是建築系出來出路挺廣的 10/11 11:43. → wanlis : 不過薪水不高也是真的~_~台灣設計不值錢 10/11 11:44. 於 www.ptt.cc -

#50.設計科系的高中分組/QUENCY輯@ 工業設計 - 隨意窩

協助學生發展興趣及建立自信,使其具有優良的專業進取基礎。 工藝設計學系(英文系名:工藝與設計Crafts & Design) 出路: 從事工業設計、產品設計、珠寶設計 ... 於 blog.xuite.net -

#51.目標與特色 - 國立金門大學建築學系

並透過設計課程、研究議題及工作坊的方式,常態性地與大陸、台灣及世界各地的建築相關學系與機構進行 ... 系友出路可從事建築、營造、建設、設計、文化等相關產業。 於 arch.nqu.edu.tw -

#52.台灣建築設計的出路- FAM準建築人討論區

建築 師們你們所受的景觀設計及室內設計的專業教育有景觀系或室內設計系多麼那為什麼你們不放手還好意思指責別人建築師們貴事務所的監造能力有幾家事真 ... 於 www.forgemind.net -

#53.女生學建築學好麼,是平面設計還是室內設計還是其他的出路好

你好,我是建築系的一個大三學生,當初是藝術生考進的,作為一個算是過來人的大姐姐我跟你來講講吧。1.首先吧,你的第一個問題,雖然很多人一開始聽到是個 ... 於 www.bees.pub -

#54.南華大學藝術與設計學院畢業出路

南華大學藝術與設計學院畢業出路列表:大學網統計各校系學生歷年的畢業工作, ... 根據建築師或設計師之設計圖,繪製施工圖並註明材料規格、位置、尺度及數量等. 於 university.1111.com.tw -

#55.建築系出路和待遇 - 知識收集中心

建築系出路 和待遇建築系建築系出路和待遇我是想轉學考的學生1. ... 元間,再慢慢的累積年資經驗等著調薪,所以你也可以想一些其他相關科系,室內設計\園藝景觀都不錯, ... 於 jnny350.pixnet.net -

#56.設計系出路請問平面設計未來出路與如何提升薪水 - Czsrl

或是建築系學生有幾個可以成為大師? 2016工設 系 未來 出路 - 工業產品 設計 Career 視覺傳達設計系的前身是商業設計系,現在仍有部分學校保留這個名稱,目的 ... 於 www.freshdelver.co -

#57.未來出路- 東海大學工業設計系

因此畢業生進入就業市場時,不僅有能力從事目前工業設計領域中最主流的產品設計工作,其他同屬設計領域的行業類別選擇亦相當多樣。 畢業後出路廣泛,公(工研院創意 ... 於 id.thu.edu.tw -

#58.一場設計與力學的比較-建築系、土木工程系其實差很大!

土木和建築不是類似的科系嗎?怎麼會再細分出來?今天就帶你來看看,建築和土木工程科系到底在做什麼?他們有什麼差異?以及未來出路會是什麼樣子。 於 hengsuyang.tingmao.com.tw -

#59.讀設計系之前,你必須先知道的5 件事 - 方格子

設計系, 大學新鮮人, 設計, 人生方向, 人生目標, 夢想, 教育, 大學生, ... 記得以前某堂課看的一支影片,是介紹一位日本建築師的作品,片中可以看到 ... 於 vocus.cc -

#60.文化产业赋能乡村振兴,藏着哪些产业机会? - 旅游中国

乡村空间的生活居所与艺术建筑的虚实相间,地方知识产生的设计思想与情感 ... 乡建等一系列乡村空间被组合、重塑,成为摆脱城市地产逻辑的一种出路。 於 travel.china.com.cn -

#61.建築系出路好嗎 - Jmkno

土木系所產業分析土木工程是為工程之母,如果有侵犯你合法權益的請聯繫我們處理景觀系的出路好嗎@ 設計:: 痞客邦PIXNET ::相關問題。 掃一下,「課比別人多,但是現在想想 ... 於 www.shannkffects.co -

#62.观点:李家超房策出台距主导发展仍远 - 联合早报

其餘像公营房屋项目采取“组装合成建筑法”、“建筑信息模拟”技术来缩短建筑时间等,亦系早于李家超任政务司司长前已被相关部门多次提及。 於 m.kzaobao.com -

#63.建築師爽爽賺?新鮮人吞24K被當吃到飽用想拿6萬被酸「百年 ...

行一建築事務所設計總監彭文苑在個人臉書發文,「3年工作經驗, ... 萬則貼文,無不聚焦於事務所工時、加班費是否違反《勞基法》,建築系畢業的C仔( ... 於 www.storm.mg -

#64.建築系出路建築與設計學群 - Qkaxtw

建築 專業學院學士班(建築學系)畢業出路列表:大學網統計各校系學生歷年的畢業工作,依據物體,考生們將三年所學全力發揮,想念建築與設計學群是什麼? 於 www.bestwoodcrvng.co -

#65.【心得】獻給後進,一個工業設計師的心得 - 哈啦區

唯獨一路走來對整個工業設計(簡稱ID)的路途小有心得 ... 為什麼不讀個甚麼學術相關的科系要來讀三小科大工業設計系? 我也不知道 ... 基本的出路有三種. 於 forum.gamer.com.tw -

#66.設計系氾濫,平均薪資29K墊底》人力銀行資深副總經理

設計系 氾濫,平均薪資29K墊底》人力銀行資深副總經理:不要選熱門科系! ... 新一代的新夢想,會畫兩筆的人突然的都找到了未來出路,眼前一片光明。 於 www.businessweekly.com.tw -

#67.中意青年未来时尚设计大赛:发掘新锐设计领军人才 - 中国新闻网

米兰理工大学荣誉教授、研究伦理委员会成员、清华大学特聘客座教授、曾任米兰理工大学设计系主任和学术委员会委员的西尔维亚教授在主旨发言中,对当代 ... 於 www.chinanews.com.cn -

#68.建築系出路大學 建築與設計學群– WHEJK

57411 E-mail,建築與都市設計碩士班及博士班。可提供技職教育學生從建築學士,副教授兼系主任研究專長,正好相反,沒看他們館關燈過」 「建築系的床,1個土木系學生 ... 於 www.nbsthe.xyz -

#69.工業設計系出路-產品設計|快速找到專家為您服務 - PRO360

關於工業設計系出路- 有5995筆推薦專家供您選擇,工業設計系出路相關服務有產品設計、工業設計課程、名片設計。免費取得多位專家報價,立刻線上預約服務。 於 www.pro360.com.tw -

#70.高職土木與建築群科介紹 - 育達補習班

高職畢業後若想繼續進修,可升讀大學校院相關科系,例如:古蹟維護系、建築系、室內設計系、空間設計系、景觀設計系、都市計畫系、營建工程系、土木工程系、測量工程系、 ... 於 2016.twowin.com.tw -

#71.台中技院室內設計系出路廣 - 人間福報

今年四技二專聯招公開招收四技部五十名「室內設計系」學生,台中技術學院是國內 ... 包括室內設計公司、電腦動畫與網路公司、建築事務所、景觀設計公司、家具公司等。 於 www.merit-times.com -

#72.建築學系出路

建築 系的設計不同於土木, 需要很多創意、很多想法。 ... 談建築系學生的出路,大學新人如何安排自己的大學生涯在較短的工作年限裏面,個人透過觀察和 ... 於 arneverleye.be -

#73.建築及都市設計學系出路在PTT/Dcard完整相關資訊 - 動漫二維 ...

中國文化大學建築及都市設計學系- 畢業出路- TUN大學網- 1111人力...中國文化大學環境設計學院畢業出路列表:大學網統計各校系學生歷年的畢業工作,列舉出 ... 於 comicck.com -

#74.工業設計出路廣嗎?資深工業設計師最完整的職場Q&A經驗談!

工業設計出路與前景好嗎?從事工業設計實務上要必備甚麼技能? 掌握工業設計出路將基本步打穩,進修課程推薦巨匠電腦. 於 www.pcschool.com.tw -

#75.從《艾爾登法環》解析魂系遊戲-3樓貓

魂系注重世界觀,因此遊戲中的地圖也在世界觀的架構下設計得真實可信,在 ... 畫、場景中的輝石、有關魔法的研究物品、派系紋章、建築上的雕刻等等。 於 game.3loumao.org -

#76.景觀設計出路 - Lnkr

景觀學系即歐美各國通稱之景觀建築學系(Department of Landscape Architecture),它是一門高度科技整合之學科,其目的在追求創造人與環境間之和諧,訓練實質環境規劃及設計 ... 於 www.explcky.me -

#77.東海大學建築學系 - ColleGo!

東海建築系為台灣深具豐厚的人文底蘊,致力於培養建築設計專業人才最重要 ... 整合與企劃的多元職業出路,如室內設計師、產品設計師、空間策展人等。 於 collego.edu.tw -

#78.設計系出路設計系氾濫,平均薪資29K墊底》人力銀行資深副總 ...

工業設計, 設計, 設計師,工業設計,商設系所培養出的學生,是不是建築系的學生都要成為建築設計大師?或是建築系學生有幾個可以成為大師? 於 www.jenniferhuntgllery.co -

#79.學室內設計出路室內設計的出路 - Chris Miller

建築 與設計學群培養對物體,是因為沒找對學習方法,獨立作業能力養成,建築與室內設計系。空間設計學類學生畢業後主要從事,立面,你未來的出路在這裡! 於 www.fabrizpiclla.co -

#80.藝術與設計學群| 實踐大學入學服務一中心

未來出路國內外建築設計、室內設計、空間創作、公共藝術、景觀設計、營建管理。 工業產品設計學系:藝術學群跨建築設計學群/工業設計學類. ○發展特色課程規畫除了設計 ... 於 admission.usc.edu.tw -

#81.【建築系畢業的出路】與【現在的建築系畢業會馬上失業嗎】【 緊急 ...

【建築系畢業的出路】的網路資訊大全.【現在的建築系畢業會馬上失業嗎】,【 緊急關於建築系和放射學系的岀路】,【台灣科技大學的建築系與工商業設計系】的新聞內容, ... 於 dow10k.com -

#82.什麽是建築系?介紹建築學3個方面,4個優點&注意事項

讀建築系的學生將來可以成為一位設計師,將設計圖和模型相互結合,最后把美好的idea變成 ... 因為建築是一門專業性強的專業,所以它的出路會比較好。 於 leyuyage.com -

#83.建築系出路薪資 - Beijsy

「建築系沒考過建築師執照薪水都很低好嗎,再者,建築師事務所薪水起薪都不 ... 建築設計組畢業學分規定156 建築系友會facebook; 建築系出路薪資關注建築系出路薪資 ... 於 www.beijstty.co -

#84.只有「選擇」 給要念工業設計的同學,或還在思考的學弟妹

我讀台灣中部的國立大學。從小住在家,終於等到上大學有機會逃離家裡的我,選擇了一個聽說前景不錯、薪水高的科系。 於 crossing.cw.com.tw -

#85.建築系出路薪水 - Bionikluzern

建築系出路 薪水. (後悔讓我申請, 偏偏又申請上了) 希望我可繼續拚拚指考別的系. 目前全台設計相關系所超過200 個,設計院校競爭激烈,各校紛紛走向 ... 於 bionikluzern.ch -

#86.大學階段研究所階段未來出路

建築 概論. 建築設計. 繪畫. 建築圖與表. 現法. 微積分. 工程力學. 西洋建築史. 建築構造1 ... 室內設計. 景觀規劃設計. 會展規劃. 專業教育:建築系、空間設計系、. 於 class-qry.acad.ncku.edu.tw -

#87.創意設計與建築學系的畢業出路有哪些以及未來發展如何

我想請問說:高雄大學-創意設計與建築學系,的畢業出路有哪些以及未來發展如何?(我不要他們這個校系的簡介,我要的是實際的東西,不是他們學校的期望與 ... 於 x97rv11v.pixnet.net -

#88.建築系的出路 - 建築板 | Dcard

還是每個人追求的還有更不一樣的事情?在這個階段我想請大家給一點- 設計,建築系. ... 建築系的出路. 建築. 2021年5月29日10:22. 大家好,小弟目前大三。 於 www.dcard.tw -

#89.產品設計系出路

工業設計師需要具備的核心能力正是「設計思考」,經過一連串的發想再到實踐表達都需要完整的構思。. 而搭配的專業技能則有手繪草圖,草圖能將學生出路. 於 cfe-cgc-stmicro-rousset.fr -

#90.建築這條路 - TAUTU - 痞客邦

現在是建築設計師,也在考照中) (太多誤解帶給我困擾了! ... 只有【建築系】畢業,才可以報名考【建築師執照】,學歷必須『五專』『二專』『大學』『碩士』『博士』 ... 於 jr002.pixnet.net -

#91.[東森新聞]白讀了?入學「建築系」畢業成「室內設計系」

本站住宿推薦20%OFF 訂房優惠,親子優惠,住宿折扣,限時回饋,平日促銷 · 建築人• 再讓你重新讀大學,你還會選擇建築系嗎? · 建築人• 從建築系休學之後... · 建築系是偏重算術 ... 於 twagoda.com -

#92.95學年度大專院校的設計類系所,總數超過300個,相較於5年 ...

不但系所暴增,學生招收名額也增加,目前在實踐大學工業產品設計系任教的工業設計 ... 室內設計,也可以走平面設計、展場布置、舞台設計、燈光設計等,出路非常寬廣。 於 gc.ssvs.tn.edu.tw -

#93.【建築設計系出路】建築設計學系畢業出路|實踐... 第1頁/ 共1頁

根據建築師或設計師之設計圖,繪製施工圖並註明材料規格、位置、尺度及數量等. ,建築系畢業出路列表:大學網統計各校系學生歷年的畢業工作,列舉出建築系學生... 於 tag.todohealth.com -

#94.設計系分類、多媒體設計科在PTT/mobile01評價與討論

建築 室內設計- 建築與室內設計系畢業出路列表:大學網統計各校系學生歷年的畢業工作,列舉出建築與室內設計系學生最常應徵的工作職缺,讓大. 於 bank.reviewiki.com -

#95.未來出路- 建築科首頁 - Google Sites

【未來出路】. 一、升學:. 輔導升學科技大學土木建築群相關科系,例如:營建工程系、建築系、土木工程系、空間設計系、室內設計系、景觀設計系、都市計畫系、環境與 ... 於 sites.google.com -

#96.工業設計學系畢業出路|國立成功大學 | 蘋果健康咬一口

國立成功大學.,唯獨一路走來對整個工業設計(簡稱ID)的路途小有心得... 為什麼不讀個甚麼學術相關的科系要來讀三小科大工業設計系? ... 基本的出路有三種. 1. ,請問成大工設 ... 於 1applehealth.com