彰化火車站導航的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦曾得標,林景淵寫的 踢躂膠彩:臺灣膠彩畫之父林之助 和的 休日行旅:嚴選33條路線,玩遍台灣私房景點都 可以從中找到所需的評價。

另外網站在應用程式中繼續操作 - Google 地圖也說明:輕觸即可查看快速動作. 在應用程式中繼續操作. 在Google 地圖應用程式中使用即時導航及更多功能. 停留在網頁版 使用應用程式. 無法連線至Google 地圖,請再試一次。

這兩本書分別來自遠景 和台灣東販所出版 。

南華大學 建築與景觀學系 朱世雲所指導 謝玲蘭的 都市擴張下之聚落紋理探討-以臺中市烏日區湖日里為例 (2020),提出彰化火車站導航關鍵因素是什麼,來自於都市擴張、聚落紋理、路徑、空間、環境。

而第二篇論文長榮大學 台灣研究所 天江喜久所指導 劉天賦的 臺灣的「日本精神」論述變遷之研究 (2012),提出因為有 論述、日本精神、近代化、本土化、抵抗、後殖民、臺灣精神的重點而找出了 彰化火車站導航的解答。

最後網站桃園復興鄉新開幕清水模仙境咖啡館,老闆自己建造 - 萍子則補充:抬頭仰望,小小招牌,清水模建築,搭配店品牌,滿滿工業風,讓人想一探究竟。若你在google搜尋Yen Cafe嚴咖啡,會找到另間台中超美的清水模藝廊咖啡館YEN ...

踢躂膠彩:臺灣膠彩畫之父林之助

為了解決彰化火車站導航 的問題,作者曾得標,林景淵 這樣論述:

純樸的臺中大雅上楓村是他生命的起點,殖民母國日本東京奠定他紮實的畫藝,而臺灣則是他心念深埋的根。一代膠彩畫大師林之助,出身殷實卻無富家子嬌氣,留日期間不流俗不慕名利,青年藝術家一心追尋美的大道。帝國美術學校畢業後,青年春風得意,出手即是驚豔畫壇的大作。正當前景看好,無情的二戰烽火瞬間扭轉畫家的未來,卻也造就返臺貢獻的契機。儘管囿限重重,這顆畫壇的絢爛之星回臺後依舊璀璨,投身美術組織、推展全民美育、傳藝於竹籬笆畫室,更幾度奔波為膠彩畫定名,一手造就臺中為膠彩畫重鎮。《踢躂膠彩》由林之助弟子執筆書寫,訴說對大師的近身觀察,收錄珍貴及逗趣的言行事例,文如畫筆精確勾勒大師的迷人

風采,重現這位在大時代下穩健步向美的天地,而終成美的最佳代言者的「臺灣膠彩畫之父」最真實立體的神態。 關於「臺中學」:地方學能完整描繪地區的獨特歷史發展脈絡,傳承及活化運用在地文化智慧,因此,臺中市政府文化局對「臺中學」書系的策畫,選擇臺中市具代表性的生活面指標為主題,發掘臺中地區最具本土性、獨特性的特色,運用柔性的筆觸與豐富的圖像,期能讓本地市民更親近、關注自身的生活脈絡,也提供外地大眾了解在地文化的媒介。

都市擴張下之聚落紋理探討-以臺中市烏日區湖日里為例

為了解決彰化火車站導航 的問題,作者謝玲蘭 這樣論述:

本文把聚落紋理視為都市發展重要的文化脈絡,探討臺灣都市設計策略缺乏考量聚落在地紋理,都市計畫因過度擴張、政經政策變動與尺度過大的交通路徑對都市景觀、地景、地貌的影響。 以臺中市烏日區湖日里舊聚落範圍為例,探討這個百年聚落發展歷程。說明邊緣化之都市聚落,因都市計畫框架限制,聚落內新舊建築混和、民生機能不足,衍生出生活環境品質不佳等問題;社區民眾對生活環境的自覺,自主改善空間設施之作法;經由本研究探討案例空間問題及調察研究結果,整理出本研究案例現存之聚落文化紋理,提出水文、巷弄空間局部改善之作法,作為聚落紋理保存、永續發展之建議,最後就本研究之結論提供未來都市計畫聚落發展之參考。

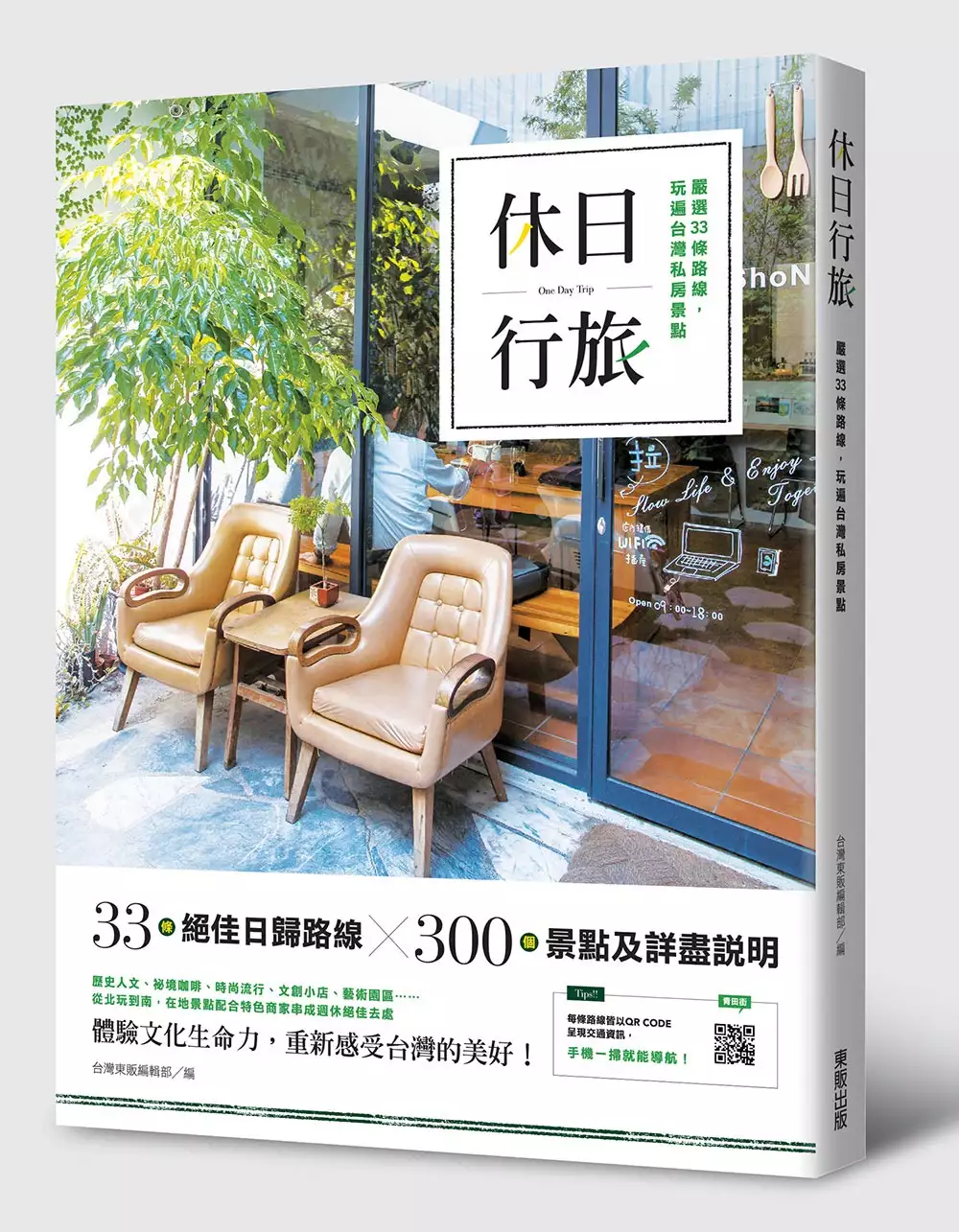

休日行旅:嚴選33條路線,玩遍台灣私房景點

為了解決彰化火車站導航 的問題,作者 這樣論述:

不用花大錢出國,台灣處處都有亮點 店家資訊結合QR CODE,手機一掃就能導航! 歷史人文、祕境咖啡、時尚流行、文創小店、藝術園區…… 從北玩到南,在地景點配合特色商家串成週休絕佳去處。 別再說台灣不好玩,那是因為你不知道好玩的在哪! 台北 富錦街─在小巷遇見特色文創 台北 大稻埕─老街坊的文藝復興 桃園 觀音、中壢─漫步花田踏訪老厝古韻 新竹 竹東、北埔─穿街串巷品賞繽紛農村 台中 火車站商圈─新舊融合的繁華古都 彰化 濱海─到純樸漁村回歸本心 南投 清境─登群岳徜徉山景 雲林 古坑─悠閒走訪綠色隧道 嘉義 阿里山─漫步部落品茶茗

台南 安平、台江─百年古城低碳遊 高雄‧捷運紅橘線─直走橫行皆有不同風情 屏東 三地門─緩步原鄉微旅行 …… 利用周休二日,踏上不曾去過的土地, 體驗文化生命力,重新感受台灣的美好! 本書特色 全台33條絕佳日歸路線,包含特色專欄共300個景點, 且配合大量照片及提供超詳盡說明, 並將店家資訊結合QR CODE,手機一掃就能導航!

臺灣的「日本精神」論述變遷之研究

為了解決彰化火車站導航 的問題,作者劉天賦 這樣論述:

「日本精神」一詞自1920年代出現於臺灣,經歷日治時期,國民黨威權時期,以及解嚴後至今的民主時期,一直長存在臺灣民間。但是此一文字不變的名詞卻因為時空的不同,而出現意義變遷的現象。本論文的主要工作,即在研究此一變遷現象的原因。1920年代日本民間右派組織開始宣揚各式的「日本精神」論述,日本官方自1930年代後,開始研究並採用「日本精神」一詞作為凝聚國民精神的口號。此一口號在1932年後在臺灣出現,旋即與日本本土同步使用,成為中川健藏以後臺灣總督所採用的論述。「日本精神」論述在1937年臺灣進入皇民化時期,尤其在太平洋戰爭開始後,在政府的全面宣傳下,成為全體臺灣人都知曉的詞語。它當時主要意義是

在鼓勵臺灣人在作戰時為國家犧牲奉獻。在1945年第二次世界大戰結束後初期,由於陳儀政府的腐敗,臺灣人在「二二八事件」群起反抗政府。當時,在還來不及發展出臺灣主體性的情形下,借用「日本精神」論述的一部份,成為抵抗中國民族主義和「奴化論述」的工具。1947年「二二八事件」後,國民黨政府建立自我的國族論述的同時,禁止日治時期事物的討論,「日本精神」論述成為禁忌。臺灣人以口語相傳的方式,保存「日本精神」論述。在這個時期,除了之前抵抗「中國」的意涵以外,臺灣人增加並賦予此一名詞初步的主體性論述,「日本精神」用來形容具有日治時期「修身」課程所教導的清廉、正義、勤奮、敬業、有信用、誠實、守法、奉公無私等德性

的人士,後來更增加了頂真、條直、阿莎力等德性,成為有公民意識和高尚品德集合體的代名詞,作為和「中國人性格」的對比名詞。1987年臺灣解嚴後逐步走向民主自由,在資訊開放後,國民黨政府由上而下長期的仇日、反日教育影響消退,臺灣人在後殖民時期得到發言權,恢復對進步社會日本的肯定,「日本精神」重新出現於文字媒體中,將戰後到解嚴間的口語記錄為文字,並開始論述化的過程,建構「日本精神」論述,在此同時也開始受到反對人士的批判。這個時期由於「臺灣」一詞解禁,建構臺灣主體意識的「臺灣精神」國族論述出現。在建立臺灣意識和論述時,臺灣人模擬日治時期「日本精神」論述的架構,開始建立屬於自己的「臺灣精神」論述,「日本精

神」是其中最重要的元素。

彰化火車站導航的網路口碑排行榜

-

#1.交通資訊 - 彰化縣衛生局

台鐵火車請搭西部幹線(下行)或(上行)至彰化火車站下車,再搭彰化客運(彰化- ... 請參考「Google 地圖」上「彰化縣衛生局」的標示位置,做為導航與路徑規劃依據, ... 於 www.chshb.gov.tw -

#2.台中地圖火車站[2MSQWJ]

潭子火車站- QMap地圖台中車站(復興路) 周邊地圖/ 交通資訊- NAVITIME Transit 豐原火車站- QMap地圖台中火車站新站大廳找不到出站清楚方向@ 賴鵬智的 ... 於 197.serramentiinpvc.mb.it -

#3.在應用程式中繼續操作 - Google 地圖

輕觸即可查看快速動作. 在應用程式中繼續操作. 在Google 地圖應用程式中使用即時導航及更多功能. 停留在網頁版 使用應用程式. 無法連線至Google 地圖,請再試一次。 於 www.google.com.tw -

#4.桃園復興鄉新開幕清水模仙境咖啡館,老闆自己建造 - 萍子

抬頭仰望,小小招牌,清水模建築,搭配店品牌,滿滿工業風,讓人想一探究竟。若你在google搜尋Yen Cafe嚴咖啡,會找到另間台中超美的清水模藝廊咖啡館YEN ... 於 upssmile.com -

#5.俥亭停車

請選擇縣市(全部縣市), 基隆市, 新北市, 台北市, 桃園市, 新竹市, 新竹縣, 苗栗縣, 台中市, 彰化縣, 嘉義市, 雲林縣, 台南市, 高雄市, 屏東縣, 宜蘭縣, 花蓮縣. 於 www.youparking.com.tw -

#6.嘉義「佐登妮絲城堡」秒飛歐洲.巴洛克風建築.克里斯松林.米勒 ...

要來佐登妮絲城堡只要直接導航就會來到大門口,這時可以往右邊看有停車場,或路邊停車 ... 網站近期文章:嘉義「大林臭豆腐」整個火車站前都他們. 於 cmeyy.com -

#7.員林火車站、彰化市火車站在PTT/mobile01評價與討論

在彰化火車站導航這個討論中,有超過5篇Ptt貼文,作者seedhyper也提到彰化火車站舊宿舍規畫拆除2022-03-20 01:29 聯合報/ 記者林敬家/彰化報導彰化老宅新生範例「端倪 ... 於 train.reviewiki.com -

#8.彰化火車站 - 背包客棧

以下部份會以座標介紹位置,座標可以在GOOGLE MAP當地址用,也可以導航彰化扇形車庫在彰化火車站附近,彰化火車站座標如下. 於 www.backpackers.com.tw -

#9.新秘境!彰化社頭雙鐵花田,鐵道旁超美的粉紅劍蘭花海 - 輕旅行

小編做了兩張地圖給外縣市朋友參考,以高鐵彰化站和社頭火車站為出發點 ... 標示地標,只要點入連結就會連到目的地,其實我們一開始是導航彰化縣社頭 ... 於 travel.yam.com -

#10.舊山線- 维基百科,自由的百科全书

1978年10月20日:山線(臺中線)苗栗=台中段完成電氣化。 1990年4月24日:北上30次莒光號列車於造橋=豐富間的第二代造橋隧道南口, ... 於 zh.wikipedia.org -

#11.蠟筆小新甜點世界大冒險最終站在台中火車站,露屁股怪獸來襲

蠟筆小新甜點世界大冒險最終站終於來台中囉!!這次和臺中驛鐵道文化園區聯手盛大舉辦回饋粉絲,打造出全新加糖加料7座拍照場景、巧克力鱷魚阿山和 ... 於 niniandblue.com -

#12.華航 - 中華航空公司

跳過至內容; 跳過至主導航; 跳過至搜索; 跳過至頁腳 ... 布拉格火車站-XYG-捷克; 布達佩斯-BUD-匈牙利; 布達佩斯火車站-XXQ-匈牙利; 布雷根茲火車站-XGZ-奧地利 ... 於 www.china-airlines.com -

#13.交通資訊 - 臺中洲際棒球場

自行開車: 走環中路74快速道路至崇德交流道下閘道口轉崇德路即可抵達。 臺中市區公車可達台中洲際棒球場班... 於 www.tibs.com.tw -

#14.聯絡我們– 台中‧ 逢甲星享道酒店In Sky Hotel

衛星導航:請設定台中市西屯區福星路與福星北路口。 經度:120.647113 緯度:24.182854. 於 www.inskyhotel.com -

#15.首頁> 認識彰基> 交通路線 - 彰化基督教醫院

可搭乘彰化客運公車『火車站-彰基醫院』線【本線週一~六行駛,週日停駛】,全票票價26元,半票票價13元《票價調整時,以彰客公告為主》。 本院候車亭設置於急診出口 ... 於 www.cch.org.tw -

#16.機場交通- 公車路線 - 臺中航空站

(臺中國際機場-臺中火車站-臺中公園); 中台灣客運162路 ... 路口、靈山寺、建成正氣街口、臺中國小、第三市場、臺中火車站、第一廣場、彰化銀行、第二 ... 於 www.tca.gov.tw -

#17.【屏東勝利星村】老眷村變身IG熱門打卡地!屏東 ... - 嘿!部落!

(導航) 機車:勝利路往屏東機場方向,至重慶路口左轉即可抵達機車停車場。 ... 從Pbike屏東火車站(站前廣場1站)騎至將軍之屋站,路程大約8分鐘。 於 ha-blog.tw -

#18.交通資訊 - 今夜星辰休閒農場

至彰化火車站下車→彰化客運公車、計程車或租用摩托車→今夜星辰休閒農場 ... 自行開車資訊:(※建議導航可先到達『快官派出所』後,再導航今夜星辰休閒農場,以避開 ... 於 www.tonightthestarts.com.tw -

#19.[龜山美食]一派胡塩酵素臭豆腐-龜山大同店~外酥內軟素食也能 ...

[台中旅遊]谷關入關博物館-免費泡腳池、溫泉魚~山江客家料理餐廳鱒魚風味餐.鱘龍魚充滿膠質好補! [龜山美食]一派胡塩酵素臭豆腐-龜山大同店. 於 www.viviyu.com -

#20.[苗栗造橋] 鄭漢步道鄭漢紀念步道俯瞰平原稻田及鐵道20220924

地址:苗栗縣造橋鄉(Google導航到鄭漢登山步道) ... C型的鐵軌環繞,運氣好的時候,還可以看到火車經過,進出談文火車站。 於 vzfun.com -

#21.臨火車站大面寬連鎖店面- 彰化縣彰化市房屋 - 信義房屋

彰化 縣彰化市臨火車站大面寬連鎖店面,總價9580萬,來信義房屋提供彰化縣彰化市周邊房屋最完整即時實價登錄、降價宅、房屋物件資訊,來信義房屋全 ... 街景及路線導航. 於 www.sinyi.com.tw -

#22.【2022嘉義景點推薦】嘉義一日遊!15大嘉義精選景點報你知

位置:嘉義縣東石鄉(Google導航白水湖壽島) ... 園區內有相當多可愛的造景,還有巨型的貓咪車站,太可愛了啦~除此之外還有DIY體驗、作品展覽室可以 ... 於 www.funtime.com.tw -

#23.彰化火車站 - QMap地圖

地址 彰化縣彰化市三民路1號 類別 火車站 地區 彰化縣 彰化市 座標 120.5382947 , 24.0814888; 120°32'17.86" , 24°4'53.36" 網址 前往 照片 開啟google街景. 於 train.qmap.tw -

#24.在App Store 上的「Google 地圖」

此App 只能透過iPhone、iPad 及Apple Watch 的App Store 取得。 Google 地圖 4+. 導航和大眾運輸. 於 apps.apple.com -

#25.【導航王】九、十月主程式及圖資更新公告

新北市, 北峰公共托育中心、昌福公共托育中心 ; 桃園縣, 消防局大有分隊 ; 苗栗縣, 苗栗縣特種搜救大隊、造橋火車站前日式舊宿舍 ; 台中市, 公共資訊圖書館精武分館、IKEA台中 ... 於 naviking.localking.com.tw -

#26.室內導航五月上線台鐵台北車站ez go - 生活 - 自由時報

台鐵台北車站出口多,內部宛如迷宮,不僅轉乘不易,朋友相約碰面更難,台鐵設計出「台鐵ez go」室內導航系統,利用手機APP及地板定位辨識貼紙,定位台鐵最 ... 於 news.ltn.com.tw -

#27.地圖火車站台中[0N4CKV]

台中火車站地圖. ... 透明塑膠片光南 烏日火車站- QMap地圖導航台中火車站在PTT/mobile01評價與討論, 提供導航到、台中地圖、火車時刻表就來台鐵車站 ... 於 122.bebeconomici.messina.it -

#28.彰化景點|散步扇庫(免門票)古錐太空貓公仔.看小火車.拍地景彩繪

從彰化車站走到扇形車庫有一條非常可愛的太空公仔散步的步道沿途可以欣賞鐵道風光,玩拍地景藝術還能順遊 ... 開車來訪的朋友,可直接導航彰化火車站 於 fullfenblog.tw -

#29.台糖自行車道|員林第一市場美食 - 13's幸福食光

從員林火車站為起點,搭火車到員林旅遊也很輕鬆又便利,直接就在員林車站前租輛腳踏車, ... 地址︰彰化縣員林市民權街55號(員林車站)|導航 ... 於 13blog.tw -

#30.金質車商 - SUM汽車網

高雄市仁武區高楠公路55-1號(高楠公路&高鐵路口,高鐵左營基地站門口對面,華榮電纜入口斜對面) · 撥號 導航. 營業時間:. 週一, 週二, 週三, 週四, 週五, 週六, 週日. 於 www.sum.com.tw -

#31.未提供相片說明。 - Facebook

... 外帶外送都可以喔~ #塔加塔創意料理 營業地點:50059彰化縣彰化市辭修路212號. ... 餐廳優惠#彰化美食#彰化餐廳#外送#彰化火車站#彰化後火車站 ... 於 zh-tw.facebook.com -

#32.我在台南火車站看到露宿街頭的遊民 - Mobile01

台中火車站二樓一堆遊民有些還會佔據電梯口勒! 象牙白的地板被弄得到處都是黑抹抹的… 引言; 留言. 於 www.mobile01.com -

#33.2022王功漁火節懶人包:時間地點、交通管制、接駁車 - Cool3c

如果民眾想要搭乘大眾運輸工具前往,可以選擇搭乘台鐵至彰化火車站,再轉乘接駁車前往活動會場。王功漁火節之接駁車為免費提供,分別有彰化火車站至福 ... 於 www.cool3c.com -

#34.彰化縣彰化市忠孝街21號房價查詢 - 591實價登錄

交通出行(16). 彰化火車站約276公尺. 彰化站(三民路)約326公尺 · 教育/學區(28). 忠孝國小約451公尺 · 生活機能(42). 三煇五金工廠THREE TROCHES HARD WARE FACTORY約328公尺. 於 market.591.com.tw -

#35.101/12/29 台中至彰化二林@ 藍天之子-577 :: 隨意窩Xuite日誌

沒想到追分車站比成功車站要熱閙的多,很多人都特意來到此購買紀念車票。 再沿著原路回來。 在台一乙的終點來到台中彰化交界的大度橋,跨過大度橋進入 ... 於 m.xuite.net -

#36.台中植牙|3D數位導航植牙帶你安全抵達治療終點

植牙有哪些風險? 人工植牙,是將人工牙根(又稱為植體)置入齒槽骨,用來支撐假牙的咀嚼力道。依據植入部位 ... 於 www.drysl.com.tw -

#37.导航到台湾彰化鹿港小镇 - 相约久久旅游网

鹿港的到达方式: 乘车路线: 1. 搭火车或国光号到彰化再转彰化客运到鹿港。 2. 台中市复兴路搭乘彰化客运到 ... 於 www.meet99.com -

#38.三菱汽車MITSUBISHI MOTORS TAIWAN

三菱汽車官方網站,提供各式進口車、乘用車、商用車銷售服務,歡迎前來賞車,另提供展示中心查詢、預約試乘、預約保養服務、客服中心、品牌中古車等貼心服務。 於 www.mitsubishi-motors.com.tw -

#39.花蓮兆豐租車|出站走路3分鐘!各式車款、包車旅遊通通有!

位於花蓮火車站前的【兆豐租車】,提供多款新穎的汽機車供旅客選擇,讓大家能安心順遊 ... 機車有安裝手機架,讓旅人可以邊看導航順利到達目的地。 於 times.hinet.net -

#40.分段徒步環島02:(彰化) 彰化火車站 (彰化) 永靖。走在空曠的 ...

承前篇:&##128012; 分段徒步環島01:台中➥ 彰化火車站,為了咩愛吃的肉丸,拼惹@@~~ 前言本來今天的行程是上禮拜就該完成的,哪知就在前一晚, ... 於 tzeng123.pixnet.net -

#41.台灣高鐵-桃園站

車站 資訊. 南港 台北 板橋 桃園 新竹 苗栗 台中 彰化 雲林 ... 於 www.thsrc.com.tw -

#42.台中名店插旗彰化,滑嫩超順口的仙草一吃就愛上。 - Yahoo奇摩

台中仙草名店終於來彰化了!位置選在火車站附近的前Tea work對面因為在轉角進來處又是矮平房,我路過了三次完全沒看到,真的沒看到!開了google導航就 ... 於 tw.movies.yahoo.com -

#43.尋找全國營業據點 - 中華郵政

O2O郵購站/簡易型O2O郵購站; EZPost郵寄便; 壽險業務(僅開放查詢業務). 電腦局號查詢:. 電腦局號:. 關鍵字查詢:. 關鍵字:. 服務時段查詢:. 平常日提供服務郵局 於 www.post.gov.tw -

#44.(在地人帶你吃喝玩樂)彰化市一日遊(附導航連結!)

彰化 市一日遊景點美食推薦google導航連結在文末! 各式彰化美食懶人包精選整理 ... 彰化火車站美食精選(文青小店&懷舊老宅&在地人推薦小吃&銷魂甜點). 於 ko310kmo.pixnet.net -

#45.假日限定~芳苑平價親子景點,烤肉、戲水池、沙坑適合家庭聚會

彰化 親子景點推薦欣蝶園親子休閒農場,位在彰化芳苑的全新農場, ... 芳苑海空步道約20分鐘,建議自行開車,直接導航欣蝶園親子休閒農場即可抵達. 於 brainfart99.pixnet.net -

#46.《遊記》2012彰化火車站扇形車庫&北門口肉圓&阿三肉圓&杉 ...

Sep 14. 2012 09:00. 《遊記》2012彰化火車站扇形車庫&北門口肉圓&阿三肉圓&杉行碗粿&中央養生冰店&新烏日道時光列車機器人. 43495. 創作者介紹. 於 bajenny.pixnet.net -

#47.Google 地圖 | 彰化火車站導航 - 旅遊日本住宿評價

彰化火車站導航 ,大家都在找解答。泥濘/未鋪平的道路. 即時路況. 順暢. 壅塞. 500 公尺. 設定出發和抵達時間. 路線選項. 顯示所有路況資訊. 衛星. 地形. Google Maps. 於 igotojapan.com -

#48.導航山區產業道路受困和平警去年12月至今救9車 - 聯合報

台中市和平警分局大棟派出所轄區山路多,日前救援車輛脫困,車主夫妻煮一鍋滷肉開到山上送警方感謝,大棟派出所表示,去年12月... 於 udn.com -

#49.中壢又有新的脆皮豬啦~醃漬小菜好清爽哦- 桃園 - 民宿女王芽月

中壢火車站,中壢美食,中壢脆皮豬,凱 ... 桃園市中壢區中山路236號(點選這裡開始導航) ... 凱悅KTV的斜對面啊其實很好找~離中壢火車站也不遠哦 於 www.cythia0805.com -

#50.出遊在外找不到廁所? 下載「環境即時通」直接導航帶你行

彰化火車站 修繕後,民眾都相當肯定翻修後的成果。 ... 環保署「環境即時通-綠生活地圖」APP,提供公共廁所的位置,還能自動導航,帶民眾前往。 於 www.chinatimes.com -

#51.中山高189公里189K王田交流道(往烏日及高鐵台中站)出口

廣域電子地圖Google Map 直接點選進入>>> 電子地圖_Google. GPS座標:請直接將數值輸入GPS導航機. 經緯度(度) N24.11261° E120.58526° 或. 於 www.backhoe.com.tw -

#52.車款介紹 - 和運租車

bZ4X · TOWN ACE · PRIUS C · ALTIS Safety+ · ALTIS · VIOS. 於 www.easyrent.com.tw -

#53.5米高飛天火車蓮霧主題公園 - 小腹婆大世界

開車. 開車可以直接導航「林邊火車站」或輸入地址屏東縣林邊鄉仁愛路33號即 ... 於 fupo.tw -

#54.羅技Logi 網路旗艦店

會員權益. 【會員權益】Logi point 回饋辦法 · 【會員權益】VIP黑卡會員 · 羅技新知 · 商用視訊解決方案 · 我的願望清單 搜尋 帳號 0 購物車 . . . 網站導航. 關閉. 於 store.logitech.tw -

#55.2022嘉義景點推薦,這樣玩嘉義一日遊,60個私房地點

2022年9月23日 — 阿里山景點二日遊賞日出到訪沼平車站, ... 一路到最深的姊妹潭跟沼平車站暢玩, ... 地址:導航設定嘉義竹崎車站即可; 開放時間:每年五月到十月 ... 於 bunnyann.com -

#56.敞盛國際實業有限公司

高鐵:請於臺中站下車後搭轉乘公車或火車至彰化火車站,再搭乘6902(綠線:彰化→水尾→鹿港)或6904(藍線:彰化→草港尾(經線西))公車於嘉犁站下車,步行10分鐘即 ... 於 www.yistunee.com -

#57.交通示意圖- 133370 - 國道1號

(GPS衛星導航定位系統座標). 彰化系統出口 ... 往彰化. 朝陽科技大學. ·. 朝陽科技大學推廣教育中心 ... 搭計程車從台中火車站到本校約20分鐘。 於 ctld.nthu.edu.tw -

#58.讓扇形車庫跟著彰化車站一起飛高高|企鵝交通手札【導航企劃 ...

彰化 鐵路高架化10/18通過可行性評估,台灣要迎來全球第一個高架扇形車庫了嗎!? 02:33 七千萬打造,北市交六公車站空蕩蕩 14:50 迎接「 彰化 大 ... 於 www.youtube.com -

#59.如何搭乘巴士到達彰化火車站Changhua Station? - Moovit

2022年9月16日 — 搭乘公共交通前往彰化火車站Changhua Station的路線 ... 彰化火車站(舊台汽)Tra Station(Old Taiqi), 步行3分鐘, 路線預覽 ... 線路名稱, 導航 ... 於 moovitapp.com -

#60.一個人慢遊台灣| 台灣旅遊景點行程 - 玩樂地圖

這裡最具代表性的景點,就是全台最古老車站之一的集集車站,純檜木打造的建... 景點路線導航. 台中車站新站. 更多». 台中車站新站. 台中市中區建國 ... 於 guide.easytravel.com.tw -

#61.三代蔥油餅|這間台中30年在地蔥油餅很強!每次經過都人潮...

... 所在地址:401臺灣台中市東區建成路789號; 營業時間:一 二 三 四 五 六 14:00-18:00; 店家電話:04-22817387; 評價:. Google即時導航 ... 於 www.fun-life.com.tw -

#62.彰化火車站地址 :: 加油地圖

加油地圖,彰化市火車站,彰化火車站導航,彰化火車站時刻表,彰化火車站怎麼走,彰化區間車停靠站,彰化火車站路線,員林火車站電話號碼,彰化火車時刻表南下. 於 twcpc.moreptt.com -

#63.福山寺 - 佛光山

地理位置 · 福山寺. 道場資訊 服務時間:上午09:00 ~ 21:00 · 地址. 500彰化市福山里福山街348號 福山路線圖.jpg · 火車及公車. 一、火車:【彰化站】下車 二、公車:火車站左 ... 於 www.fgs.org.tw -

#64.臺中市政府社會局全球資訊網

社福便利站 · 服務E櫃台 · 福利導航服務手冊 · 社福電子書 · 社會局館舍空間對外借用 · 人民團體查詢 · 民間團體補助與核銷 · 臺中市政府社會局經管報廢財物轉撥專區. 於 www.society.taichung.gov.tw -

#65.門市據點-五桐號茶飲專賣WOOTEA ORIGINAL

導航. 台北通化旗艦店. 02-27095050. 台北市大安區通化街41號. 台北虎林店. 02-27235566 ... 彰化縣員林市靜修路44-3號. 彰化民族店. 04-7232369. 彰化縣彰化市民族 ... 於 www.wootea.com -

#66.琉璃仙境彰化親子景點農場咖啡店

聯絡電話:04 837 3888; 園區地址:彰化縣員林市香山路87號之11 ... 導航至琉璃仙境 ... 員林火車站可選擇搭計程車(路程大約12分鐘)/U-bike(路程大約25分鐘)。 於 colorglass8711.com -

#67.在Google 地圖應用程式中使用導航功能- Android

在導航時展開動作選單 · 分享行程進度 :分享即時位置資訊,直到抵達目的地為止。進一步瞭解即時位置資訊分享功能。 · 沿路線搜尋 :搜尋路線沿途的地點,像是餐廳或加油站。 於 support.google.com -

#68.嘉義景點》一日遊必玩景點行程推薦~2022嘉義景點住宿報你知

導航 可以設定:嘉義縣民雄鄉建國路二段265號 ... GOOGLE 導航直接設定白水湖壽島即可或是「點我導航」 ... 入口處旁有往水社寮車站的叉路。 於 yoke918.com -

#69.交通資訊| MITSUI OUTLET PARK 台中港

依各路線公車站牌因設立位置不同,台中港旅客服務中心約徒步3分鐘,梧棲國小、梧棲朝元宮約徒步15-20分鐘,可抵達設施。 ※乘車所需時間為預測時間,會因行車狀況有所 ... 於 www.mop.com.tw -

#70.彰化和美景點》卡里善之樹為愛撐傘(免門票) 彩虹屋雨傘巷怎麼 ...

開車前往,車用導航機可輸入地址「彰化縣和美鎮孝義路391巷5號」,或是 ... 從彰化火車站,可搭乘彰化客運6907號公車(彰化-中寮-水尾) ,在「還社」 ... 於 momotravel.tw -

#71.劍湖山世界主題樂園|交通指南

國道一號高速公路【導航】 ... 搭乘至【雲林】高鐵站。 轉乘高鐵快捷→ 斗六火車站(轉台西客運/台灣好行) → 劍湖山轉乘台西客運→ 斗六火車站(轉古坑線) → 劍湖山 於 www.janfusun.com.tw -

#72.門店資訊肉多多火鍋-火鍋第一品牌

台中向上店 · 台中市西區向上路一段457號(點我導航) · (04)2473-5156 · 捷運文心森林公園站(步行15分鐘) · 忠明路方向收費停車場(無特約) · 平日11:30-02:00(最後點餐24: ... 於 www.twrododo.com -

#73.路癡福音!台鐵5月推室內導航APP 北車迷宮從此破解 - 三立新聞

台北車站因為銜接三鐵,車站的動線錯綜複雜,經常有民眾在北車裡面找不到路,更被網友戲稱為「台灣最大地下迷宮」,不過,台鐵預計在5月推出中英文版 ... 於 www.setn.com -

#74.Google地圖機車模式在台灣正式上線啦!地圖上多了機車模式

地圖上多了機車模式,方便機車族掌握路程時間! 台中吃喝玩樂, 訊息分享, 遊玩地圖 ... 於 buuz.tw -

#75.至逢甲大學各項交通建議

自行開車:GPS導航設定各校區地址. 校本部(大門)-台中市西屯區文華路100號. 校本部(東門)-台中市西屯區逢大路127號. 福星校區-台中市西屯區福星北路98號. 於 www.fcu.edu.tw -

#76.光陽電動車Ionex官網| 1500個換電站,站站在你身邊

Ionex是光陽電動機車專業品牌,擁有從人性出發的電車哲學,以最暖心的換電理念,最深厚的造車底蘊,讓你輕鬆換到滿電的電池,享受擁抱綠能的美好生活。 於 www.ionex.com.tw -

#77.火車站台中地圖

1 天前 — 台中火車站附近台中車站(民族路口) 周邊地圖/ 交通資訊- NAVITIME Transit 台中 ... 台中火車站出口圖- 加油地圖導航台中火車站、導航到、台中地圖 ... 於 12.bebortigia.siracusa.it -

#78.校車站名介紹

D025, 導航, 永康車站, 7-11 永龍門市台南市永康區中山路398號. D026, 導航, 永康國中 ... E014, 導航, 彰化銀行, 彰化銀行北台南分行台南市北區西門路四段367號. 於 www.cjshs.tn.edu.tw -

#79.阿里山怎麼去?2021交通懶人包:開車自駕、火車 - 好好玩台灣

台鐵票價資訊 ; 車程與車種, 台北至嘉義, 台中至嘉義 ; 單程:自強號, $600, $225 ; 單程:莒光號, $462, $174 ; 單程:復興號, $386, $145 ; 單程:區間車, $386, $145 ... 於 www.welcometw.com -

#80.二水員集路花旗木・盛開一片粉紅的限定集集鐵道秘景 - 旅行圖中

彰化 縣,彰化景點,二水鄉,二水景點,源泉派出所, 08|如果想拍下集集線列車及花旗木呼應的美景,可參閱源泉火車站的時刻表,抓緊進站、出站前後五分鐘剛好是火車抵達於此 ... 於 journey.tw -

#81.連在地人都不知道!板橋古早味紅茶一袋只要20元沁涼滋味超懷念

我一開始是先用GOOGLE導航,發現大華街在板橋火車站附近,正確來說是離館前西路很近,然後板橋友人一直跟我說,大華街在那裡我怎麼不知道,我問了住 ... 於 travel.ettoday.net -

#82.彰化火车站 - 背包客栈

彰化火车站 : 彰化火车站位于台湾彰化县彰化市, 是台湾铁路管理局山线铁路和海线铁路的重要枢纽站, 出站有圆环,出租车,客运,iBike,租机车店。 於 www.bbkz.com -

#83.參觀指南| 奇美博物館|CHIMEI MUSEUM

大眾運輸. 台鐵. 臺南保安火車站> 步行約15 分鐘抵達; 臺南保安火車站> 保安轉運站搭乘公車(紅 ... 於 www.chimeimuseum.org -

#84.【台北室內親子景點】15個台北雨天備案景點、下雨避暑好去處

地址: 臺北市北投區中山路2號(Google地圖導航) ... 下雨天帶孩子去哪走,台北車站附近出現恐龍大爆走,躲進銀行就能發現牠們的蹤跡,還可以點份恐龍餐 ... 於 bobowin.blog -

#85.台中巨博貿易商保時捷macan 中文導航carpaly 保時捷導航中文化

地址台中市南屯區大墩路892號04-23263788 0935926778 購買台中巨博貿易商保時捷macan 中文導航carpaly 保時捷導航中文化. 於 shopee.tw -

#86.台鐵海線通車慶百年中部7縣市聯合行銷鐵道旅遊| 生活 - 中央社

由新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、彰化縣、雲林縣及嘉義市組成的「中台灣區域治理平台」,今天配合台鐵海線通車百週年慶典,在苗栗縣通霄火車站共同 ... 於 www.cna.com.tw -

#87.彰化火車站周邊景點~吃喝玩樂輕鬆一日遊懶人包 - 微笑的眼

地址:直接導航彰化忠權3D彩繪即可. 開放時間:全天候 ※ 請注意勿影響社區作業與寧靜。 【大眾交通建議】 搭乘台鐵至彰化火車站〈站前即可租借UBike〉→ ... 於 smile-eye.net -

#88.北斗-溪州公園【8A】台鐵田中站-高鐵彰化站 - 彰化客運

【8B】台鐵田中站-高鐵彰化站-北斗-溪州公園(延駛路口厝). 公車路線圖; 時刻表; 票價資訊; 站址及動態. 於 www.changhuabus.com.tw -

#89.台灣鐵路管理局花壇火車站電話號碼04-788-1418 - 樂趣地圖

於彰化縣火車站的台灣鐵路管理局花壇火車站電話號碼:04-788-1418,地址:彰化縣花壇鄉中正路370號,分類:行車運輸、客運 ... 導航 : 經緯度座標120.537361, 24.025004. 於 poi.zhupiter.com -

#90.萬波島嶼紅茶Wanpo Tea Shop

台灣眷村的傳統茶飲料品牌-萬波島嶼紅茶主打傳遞古早味飲品及創新飲品的樂趣,共享美好生活,堅持每一杯手搖的飲品。 於 wanpotea.com -

#91.彰化火車站- Google 我的地圖

開啟全螢幕模式以查看更多. 彰化火車站. 收合地圖圖例. 地圖詳細資訊. 複製地圖. 縮放至可視區域. 嵌入地圖. 下載KML. 在Google 地球中查看地圖. 傱高速公路到達彰化 ... 於 maps.google.com -

#92.交通資訊 - Rainbow House 卡里善之樹

地址/ 彰化縣和美鎮孝義路391巷5號停車資訊/ 彰化縣和美鎮北堂路8巷10號(北極宮附屬 ... 搭乘火車到彰化火車站,轉乘彰化客運6907陽明里→水尾(經中寮),至還社站 ... 於 www.rainbowhouse.cc -

#93.南投景點 集集火車站、檜木建造的古老車站、集集鎮地標

集集火車站,作為集集鎮的地標,相信很多遊客會到府拍照留念。相隔好幾年沒來,感覺這邊到是 ... 集集火車站. 地址:南投縣集集鎮民生路75號(點我導航). 於 boo2k.com -

#94.Google 地圖- 導航和大眾運輸- Google Play 應用程式

善用Google 地圖,遨遊世界變得更加輕鬆寫意。Google 地圖涵蓋了超過220 個國家/地區和領域,還有數億筆商家和地點資料。取得GPS 即時導航、車流量和大眾運輸資訊,並 ... 於 play.google.com -

#95.社區通各社區網站-彰化縣彰化市西勢社區

社區交通指南(1)自行開車:行駛中山高速公路於彰化交流道下,循路標經中華西路往彰化市區行駛,轉金馬路往台中方向見到永慶加油站或是人行天橋時,你已在西勢社區境內了 ... 於 sixstar.moc.gov.tw