快樂的意義的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦김혜령寫的 我的心也需要呵護:快樂會消逝,情緒也會過去,你需要的是奪回心靈方向盤,照顧脆弱的心 和(英)詹姆斯·蘇茲曼的 工作的意義:從史前到未來的人類變革都 可以從中找到所需的評價。

另外網站人生快樂意義 - Subs也說明:人生快樂意義 · 懂得快樂的意義 · 快樂生活:10種讓你每天在生命中保持快樂的訣竅 · 你需要追尋的不是永遠快樂,而是人生意義|女人迷Womany · 人生不只是要快樂(艾蜜莉.艾斯 ...

這兩本書分別來自潮浪文化 和中信所出版 。

靜宜大學 教育研究所 張學善所指導 陳美華的 大學生人際關係、學校投入與快樂感之探究 (2011),提出快樂的意義關鍵因素是什麼,來自於大學生、快樂感、人際關係、學校投入。

而第二篇論文國立交通大學 社會與文化研究所 劉紀蕙所指導 楊祐羽的 書寫快樂的功用:拉岡的邊界邏輯運算 (2011),提出因為有 書寫、快樂原則、拉岡、邊界、陽性意符、痛快之能的重點而找出了 快樂的意義的解答。

最後網站完美的人生:幸福快樂的意義是什麼? - 壹讀則補充:完美的人生:幸福快樂的意義是什麼? ... 一位哲學家講過一句話:「智慧的作用,在於為人們帶來連綿不絕的快樂。」 ... 米哈里在《心流》中講到:你做一件事情 ...

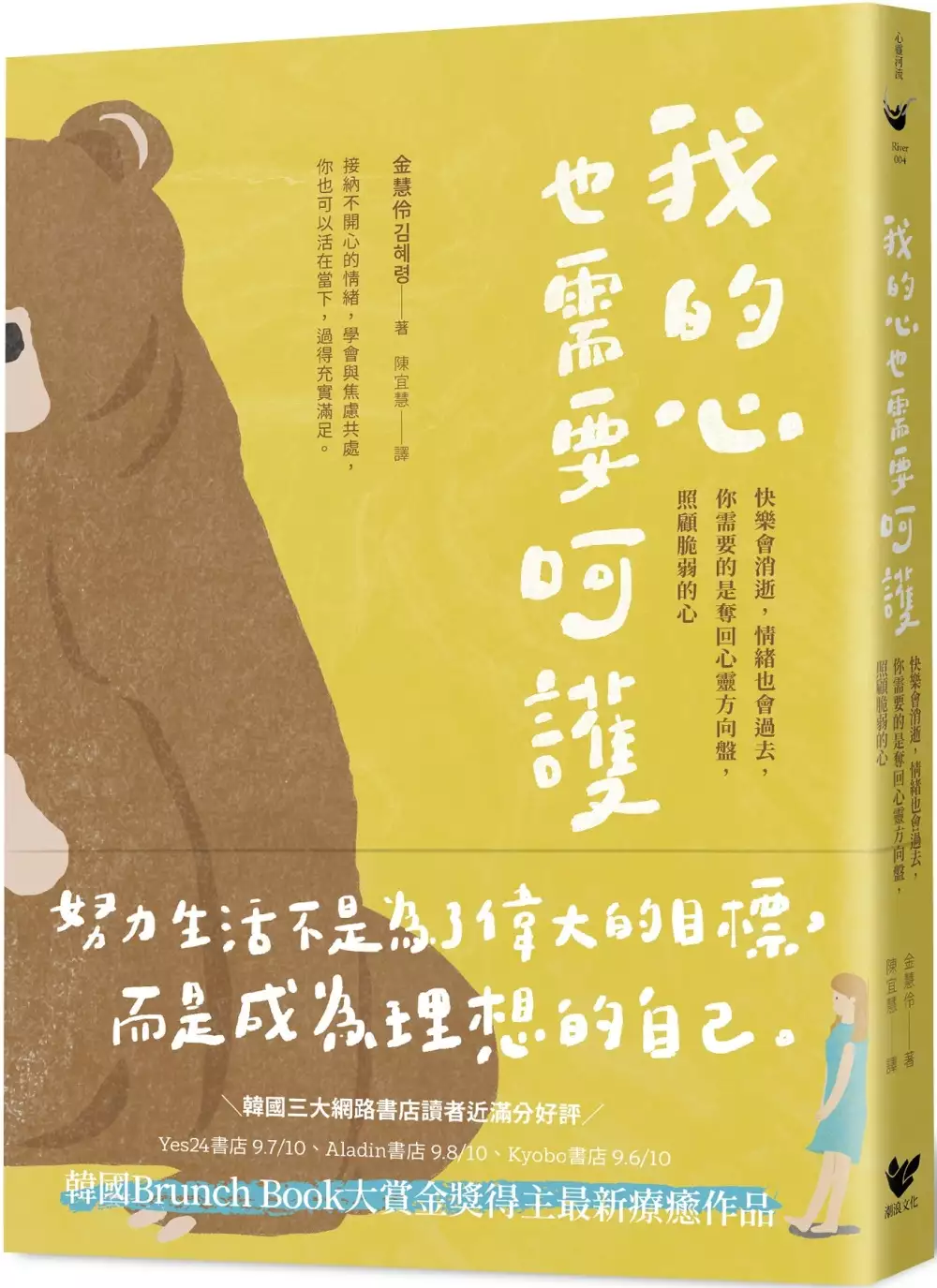

我的心也需要呵護:快樂會消逝,情緒也會過去,你需要的是奪回心靈方向盤,照顧脆弱的心

為了解決快樂的意義 的問題,作者김혜령 這樣論述:

我們時常問候別人:「你好嗎?」, 是否忘了自己的心,也需要安慰? ▲韓國三大網路書店讀者近滿分好評▲ ▲Yes24書店 9.7/10|Aladin書店 9.8/10|Kyobo書店 9.6/10▲ ▲韓國Brunch Book大賞金獎得主最新療癒作品▲ 我們都想要快樂,但快樂會枯竭;我們都想要幸福,卻誤解了幸福的定義。 幸福是能夠面對焦慮,真正理解並接納各種情緒。 努力生活不是為了偉大的目標,而是成為理想的自己! 想要化解空虛不安,活得充實滿足,就從問候自己的心開始。 很多人都為心理問題而苦惱。雖然我們都知道:不要在意別人的眼光,要活出自己,但我們真的做得到嗎?

特別是進入網路時代後,從睜眼直到睡前,網路資訊四面八方而來,社群上的相互比較已成為日常,造成無謂的情緒消耗。我們失去了心靈的餘暇,每天都過著彷彿被人追趕的生活,總是因他人的傷人之語而讓心情大受影響。 我們常常習慣關心他人,卻忘記自己的心也需要安慰。面對負面的情緒總是焦燥不安,忽略了幸福及快樂的意義。快樂不是一種長久的狀態,幸福的人也會感到焦慮和悲傷,問題在於如何接納各種情緒。如果能常常關注自我,成為自己心靈的主人,就不會輕易被捲入情緒的漩渦。 \\\每天花時間像澆花一樣,灌溉自己的心/// 身為心理學碩士,擁有多年諮商經驗的作家金慧伶,從小就被大人告誡「要努力生活」,她用功讀

書、工作、出書、組織家庭——即便如此,仍然常在心裡自問:「為何要努力生活?」直到後來她發現,是想要成為「值得信賴的自己」。當空虛或懷疑讓生活出現裂痕,「認真生活」就會成為堅定的力量。她也在書中對現代人的空虛焦慮提出解方,分享讓人獲得平靜的正念方法。 全書由五章構成,第一章是從進化心理學的角度分析,告訴我們心靈原本就有固定天生的運作模式。第二章及第三章則分享如何將照顧心靈的態度運用在日常生活,以及排除雜念的實用對策。第四章聚焦於網路時代及現代社會,告訴讀者如何減少過度氾濫的資訊及不必要的社群比較,進而享受當下。第五章則分析現代社會環境動搖我們內心的各種因素,告訴讀者如何堅定自己的原則,守護

自己的心。 \\\拒絕情緒消耗,積極行動,擁抱世界/// ✓四季中最舒服的氣候就是春天和秋天,同樣的,不冷不熱的心情也是最舒適的。 ✓卸下心靈的防彈衣,坦承自己也有陰暗的情緒。 ✓停止自我批判,生活裡除了小確幸,更要接受「小不幸」。 ✓想太多的時候就對自己說STOP!這個世界也可以很簡單。 ✓給自己更好的生活,專注在更有價值的時光,而不是流連在無意義的網路資訊。 作者深刻剖析現代社會空虛焦慮的成因,也告訴我們如何避免因為「情緒偏誤」而陷入負能量的黑洞,為了保護自己要懂得立下界限拒絕「都是為你好」的情緒勒索。更鼓勵讀者不要勉強當好人而放棄內心真實的聲音,重要的是

努力生活,讓每天都有機會邁向更好的自己。當你開始積極生活,就能明白痛苦及負面的情緒都只是過程,進而擁抱世界的各種樣貌。 今晚,睡前就對自己說:「今天過得不錯,真不容易,辛苦了!」 本書特色 ●將正念理論深入淺出融合在生活裡,清楚易懂。 ●細緻探討現代人的空虛不安及家庭親友間的各種情緒勒索,能引起讀者共鳴。 ●針對網路成癮現象提出解方,貼近生活。 名人推薦 /專文推薦/ (依姓氏筆畫排序) 「很多人習慣向他人問好,卻從來沒有想過要問候自己的內心。」我喜歡作者這種可愛的說法。接觸自己的內心,也可以帶著好奇與善意,可以聽聽自己說話,可以對自己講講肯定與關

懷的言語。——洪仲清(臨床心理師) 本書最吸引我的一句話,就是「奪回心靈的方向盤。」我們都知道,方向不對,無法抵達我們想要前往的地方。所以,奪回心靈的方向盤,就是要你開始成為自己的人生及內在心靈的主人。方向正確,就能避開人生路上無謂的障礙,減輕心靈的負擔。——洪培芸(臨床心理師、作家) 作者提出一個很有意思的觀點:你的感覺是「真實」的,但那並不是「事實」。知道這個觀點有什麼好處呢?最明顯的好處是,你終於可以把情緒的責任拿回來還給你自己。換句話說,沒有人能夠讓你不開心、沒有人能夠讓你煩惱,只有你自己可以決定你的情緒——因為你是腦袋的主人。——海苔熊(心理學作家) 在本書中,作者

多以日常事件為例,將事件引發的情緒與正念進行「連結」。由於事件觸手可及,正念的運用便不再遙不可及。任何想接觸正念療法的讀者,在進入教科書的頁面之前,或許可先將本書當作某種導覽,以較為親切的形式,理解正念的基礎概念後,再來決定學習的深度。——劉仲彬(臨床心理師) /熱烈好評/ 陳志恆(諮商心理師、作家) 陳德中(台灣正念工坊執行長) 熊仁謙(快樂大學創辦人) /讀者推薦/ 我認為這本書可以讓那些過著焦慮不安的生活的人得到片刻休息。因為是第七屆Brunch Book大獎作品,我懷著極大期待閱讀這本書,也沒有讓我失望。一開始,我以為這可能是一本深入心理學的理論書。完

全不是。書中有許多通俗易懂的例子。你也把心的方向盤交給了別人嗎?這是關鍵。為什麼我一直浪費時間、精力和情緒關注他人,而不是關注自己呢?這本書給了我很大的安慰。——Yes24網路書店讀者hy**istar 我們往往對負面信息更加敏感,這是人類存活至今的天生基因。快樂的方程式並不是與生俱來,所以我們都必須學習——這有點令人震驚。原來,事實是人性習慣於不幸,而不是幸福。令人欣慰的是,我有時不快樂,並不是因為我有意識地思考而選擇不快樂,而是無意識地發生。現在,我還來得及開始學會快樂地思考。——Yes24網路書店讀者he**iyeon 「心靈的方向盤」這個說法讓我印象深刻,所以我讀了這本

書,給予我很多安慰和支持。我傾向於關注其他人的感受,總是生活在「謝謝」「對不起」兩個詞中。這不是我的錯,但我好像也沒做對⋯⋯我的個性沒有那麼大方⋯⋯只好傻笑著後悔自己為什麼要這麼做⋯⋯我的心好亂。是的,我應該要學著掌控自己的心,必須保護「我」的人,其實是自己。不要試圖放棄自己的想法、感受和需求去贏得他人的喜愛。讓我們先善待自己,像每天花時間澆花一樣地呵護自己的心。——Yes24網路書店讀者en**koac

快樂的意義進入發燒排行的影片

🏅二月份成功學雙講座上線囉

2/12《期待勒索大革命》

受夠了被期望勒索的感覺?

看透對方的套路,打贏這場價值觀戰爭。

>點擊了解講座:https://goo.gl/Csj269

-

2/19《人生目標試金石》

曾把目標當作唯一,如今卻難以前進?

檢視人生目標,創造堅毅的動力!

>點擊了解講座:https://goo.gl/bf1MUY

-

・追蹤IG熊仁謙 每週三主題直播:mars.kuma

https://www.instagram.com/mars.kuma/

・臉書追蹤-熊仁謙 每週四說書直播:

https://www.facebook.com/kumasmokshah/

・加入官方LINE,鎖定最新消息:@happinessuni

大學生人際關係、學校投入與快樂感之探究

為了解決快樂的意義 的問題,作者陳美華 這樣論述:

本研究旨在瞭解大學生人際關係、學校投入與快樂感之現況,並探討不同背景變項下,大學生人際關係、學校投入與快樂感之差異與相關情形。本研究採用網路問卷調查方式,以「快樂感量表」、「大學生人際關係問卷」以及「大學生學習投入量表」針對中部一所大學 2247 名大學生進行調查。調查資料經由統計分析與假設考驗結果,歸納出以下結論:一、大學生快樂感、人際關與學校投入屬於中等程度。二、不同性別之大學生在整體快樂感、人際關係和學校投入無顯著差異。三、不同年級之大學生在整體人際關係無顯著差異;但在整體快樂感和學校投入上達顯著差異,大四學生顯著比大一學生快樂。四、不同學院類別之大學生在整體快樂感、人際關係和學校投入

無顯著差異。五、不同課外活動經驗之大學生在整體快樂感、人際關係和學校投入均達顯著差異,參加課外活動之大學生其快樂感、人際關係與學校投入程度均顯著高於未參加者。六、不同工讀經驗之大學生在整體快樂感、人際關係和學校投入均達顯著差異,從事校內工讀之大學生其快樂感、人際關係與學校投入程度均顯著高於從事校外工讀以及無工讀之大學生;同時從事校內和校外工讀之大學生其學校投入程度顯著高於無工讀之大學生。七、大學生快樂感與人際關係有高度正相關;大學生之快樂感與學校投入有中度正相關;大學生之人際關係與學校投入有中度正相關。八、大學生之人際關係與學校投入可預測大學生的快樂感。最後依據研究發現,分別對教育單位及未來研

究提出相關建議。

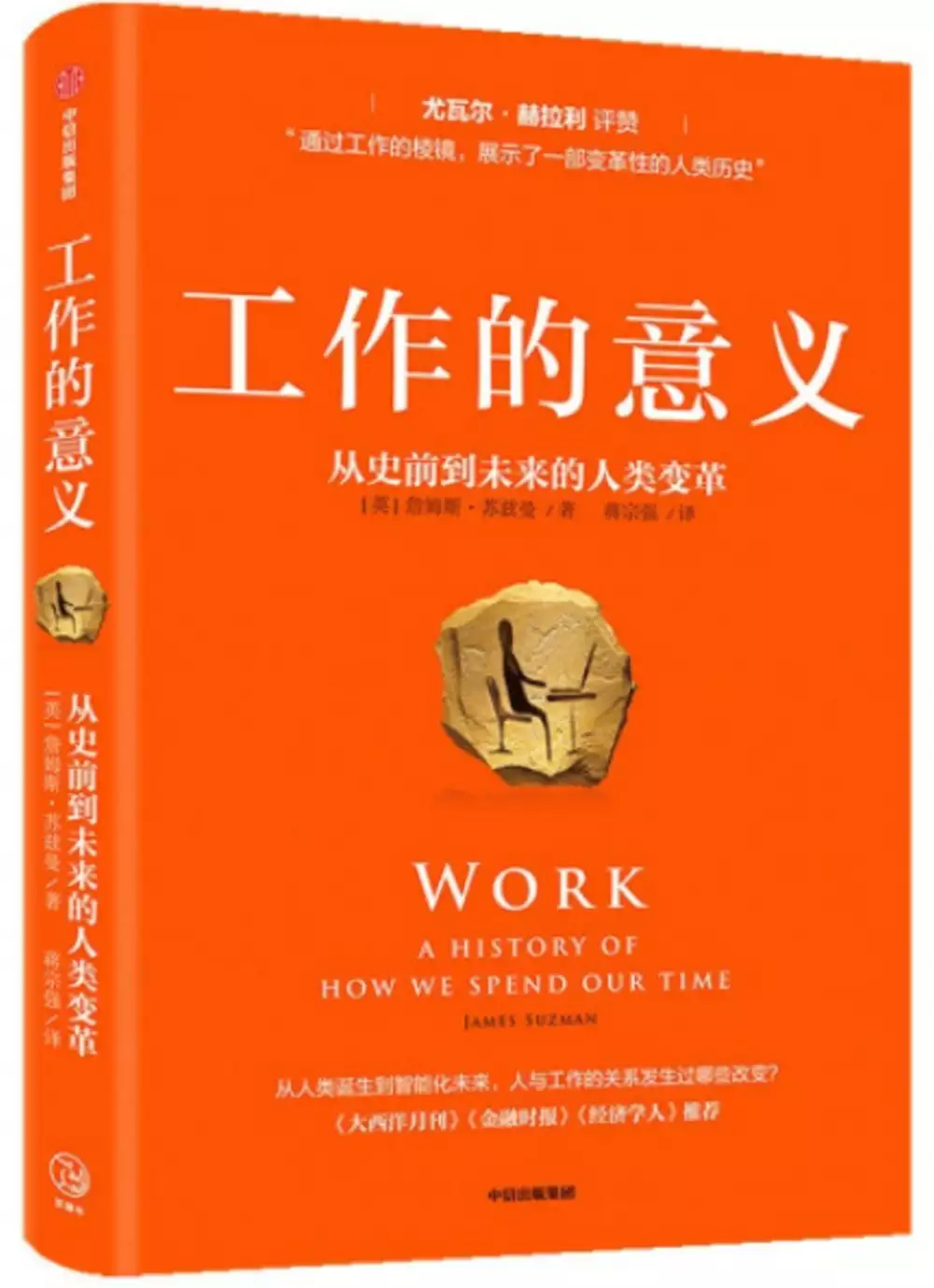

工作的意義:從史前到未來的人類變革

為了解決快樂的意義 的問題,作者(英)詹姆斯·蘇茲曼 這樣論述:

在人類歷史上95%的時間裡,我們從來沒有像現在這樣,將工作置於近乎主宰的位置。 古箴言說,“人必汗流滿面才得糊口”,如今大部分人卻將生活過成了“淚流滿面”的樣子。人類從何時開始工作的?人與工作的關係發生過哪些改變?人被當作生產力工具投入經濟增長,又是怎樣形成的? 為了回答這些問題,劍橋大學的人類學家詹姆斯·蘇茲曼繪製了一幅宏大的工作簡史。從地球上生命的起源,一直到智慧化的人類未來,挑戰了關於工作變革與人類進化的一些深刻的假設。他融合了人類學、進化生物學、物理學、經濟學和社會學等多學科知識,表明雖然我們費盡心力通過工作尋找快樂的意義和目的,但是早在原始社會,我們的祖先就已經過上了工作時長遠少

於現在但是足夠充裕且閒暇的生活。當代社會將人物化為工具,鼓勵持續工作以滿足經濟不斷增長,究其原因,就在於稀缺經濟學的引導。人們擔憂資源稀缺,因而勤奮工作變得重要,人也變得越來越忙碌。 蘇茲曼認為,自動化技術的到來使我們再次處於歷史上一個相似的變革時期。如果機器人代替人去做重複性的工作,那麼人該做些什麼才能更有價值。他認為自動化將改變人與工作的關係,他並不主張回到原始社會這種激進的觀點,而是希望我們能夠以“富足的原始社會祖先為借鑒,思考人之所以為人,而不是工具的意義。這種從工具人思維向“Human Being”的轉化,才是他寫作本書更真切的建議。 [英] 詹姆斯‧蘇茲曼(Ja

mes Suzman) 國際知名人類學家,劍橋大學人類學教授。1970年出生於南非,在蘇格蘭聖安德魯斯大學攻讀人類學學位時,帶著滿腔的冒險精神離開校園,去往非洲南部博茨瓦納的喀拉哈裡沙漠,成為布須曼部落發展計畫的志願者。在攻讀愛丁堡大學社會人類學博士學位之後,他再次返回布須曼族群開始人類學研究工作,在此期間創作出代表作《原始富足:消失的布須曼人》。 蘇茲曼目前擔任劍橋大學人類學教授。他曾獲得劍橋大學“英聯邦史末資非洲研究獎學金”,並于2013年建立了智庫“人類”(Anthropos),致力於運用人類學研究成果解決當代社會和經濟問題。 序 言//III 第一部分 工作的起源

//001 第一章 活著就是為了工作? //003 第二章 閒散的手和忙碌的嘴//021 第三章 工具和技能//041 第四章 火的好處//067 第二部分 低欲望的原始生活 第五章 富足的原始社會//091 第六章 非洲森林裡的幽靈//107 第三部分 在田間辛苦勞作//131 第七章 跳崖的考古學家與早期農業發展//133 第八章 宴會和饑荒//155 第九章 “時間就是金錢”//175 第十章 早期機器工業與工人反抗//195 第四部分 城市化的人類//215 第十一章 明亮的燈光//217 第十二章 無窮欲望的弊端//233 第十三章 人才之戰真的合理嗎? //255 第十四章

社畜之死//281 第十五章 智慧技術的挑戰//303 結論//319 譯後記

書寫快樂的功用:拉岡的邊界邏輯運算

為了解決快樂的意義 的問題,作者楊祐羽 這樣論述:

自我嘗試用現實原則代替快樂原則之際,同時也受到超我的命令所要求,可以講這難道不是呼應了生命驅力和死亡驅力的競逐?但困擾佛洛伊德跟許多人的問題是,一旦我們制訂那樣的區分,快樂的意義是否只保存在當中一邊,而另一邊是不快樂、過度快樂、抑或兩者皆然呢?由裝置結構之安穩運作來理解快樂,會指向驅力能量的約束,並且牽涉於拉岡所謂意符的相互連結。對比它的東西,則成為本身充滿疑問的概念而被想像作無法捉摸的實質部分。其間佔據特殊位置主導一切的是陽性意符,快樂與痛快之能重疊在這一關鍵邊界上。所有的意符個別經過陽性意符而被整合至一可確知的全體內,即是一項要緊的陽性意符式功用,儘管它仍引起某種向外超越快樂的欲望。另一

方面,它跟痛快之能存在的關係要怎麼書寫則更富啟發性,那對每一件事物都在陽性意符式功用影響力之下是必須的設想。借神話式父母親角色去詮釋,畢竟只是輔助的便捷工具,而拉岡以書寫運動為議題敘述它,卻是一場精巧的安排。大他者自無關有性之質料偶然扭轉出差異,讓陽性意符停止不被書寫,這無可預期的變化不是不可能,其陰性的痛快之能亦非對立於陽性痛快之能。但陽性意符主導邊界調控的位置一設立,或說它已不停地被書寫時,痛快之能隨即僅餘有性外表,好似我們看待小對象的情況,而有性關係至此徒剩給人幻想了。那正是愛戀的傾向,受陽性意符限制的愛企圖避開變卦的危險,又宣稱自己不甘寂寞。

快樂的意義的網路口碑排行榜

-

#1.生命的意義在提升能力

我們如果要求別人的感恩,一但得不到,我們就又不快樂了。智慧就是準確地知道我們要做的事情都是為了我們自己的需要而做的,做了就是有所得,而不是還 ... 於 hksh.site -

#2.什么是快乐的意义? - 知乎

人的一生,各自都在追求快乐。有的人追求金钱,有的人追求爱情,有的人追求物质,有的人追求性,有的人追求成就,有的人追求健康。追根究底,所有这些追求,都是在 ... 於 www.zhihu.com -

#3.人生快樂意義 - Subs

人生快樂意義 · 懂得快樂的意義 · 快樂生活:10種讓你每天在生命中保持快樂的訣竅 · 你需要追尋的不是永遠快樂,而是人生意義|女人迷Womany · 人生不只是要快樂(艾蜜莉.艾斯 ... 於 www.subslculator.co -

#4.完美的人生:幸福快樂的意義是什麼? - 壹讀

完美的人生:幸福快樂的意義是什麼? ... 一位哲學家講過一句話:「智慧的作用,在於為人們帶來連綿不絕的快樂。」 ... 米哈里在《心流》中講到:你做一件事情 ... 於 read01.com -

#5.所以幸福,應該是快樂與意義的結合! @ 。寫下最美的路途。

所以幸福,應該是快樂與意義的結合! 一個幸福的人,必須有一個明確的、可以帶來快樂和意義的目標,然後努力地去追求。 真正快樂的人,會在自己覺得 ... 於 win102432.pixnet.net -

#6.幸福的真諦-快樂與意義的結合- 食尚. 生活. 紐約客- udn部落格

當夏哈爾在2004 年教授“幸福课” 時,哈佛校刋上有一篇報導《学校正面臨心理健康危机》: " 过去的一年中,有80%的哈佛学生至少有过一次感到非常沮喪、 ... 於 blog.udn.com -

#7.越追求快樂,可能越不快樂!有意義的人生,才能讓你活得更久

人生意義來自歸屬感,致力於「超越」自我之外的事物,以及從內在發展出最好的自己。所以,活得快樂和活得有意義的差別是:快樂是即刻感覺良好的舒適 ... 於 www.smartm.com.tw -

#8.你不開心不是缺乏快樂,而是缺乏人生意義 - 尋夢園聊天室

就算擁有一份理想的工作、完美的男友、漂亮的公寓,有一種空虛感還是在侵蝕人心。許多研究表明,絕望的原因不是缺乏快樂,而是缺乏人生意義。 於 ek21.com -

#9.你是快樂主義者VS意義主義者?研究告訴你 ... - Yahoo奇摩新聞

華人健康網圖文提供/遠流出版】在快樂與意義之間斡旋的時間,其力量並不僅止於此,除了從現在這個時間點出發的距離之外,時間的力量在特定經驗 ... 於 tw.tech.yahoo.com -

#10.親子刻意對話聊2件事化解孩子的幸福迷思

父母最在意孩子長大後是否幸福、快樂,孩子卻以為爸媽只要他們上好學校、找好工作、有好收入。中間的落差,來自父母有沒有常常聊關係與追求意義, ... 於 www.parenting.com.tw -

#11.人生的意義

天生論者指出,從控制快樂的腦部網路和模組的研究來看,一個能感覺心情很好的人是由基因所決定。據達爾文主義的精神分析學家指出,事實上,負面的情緒並未必需要加以導正, ... 於 teacher.yuntech.edu.tw -

#12.懂得快樂的意義- 達照法師 - 佛弟子文庫

懂得生命的意義以後,我們還要進一步懂得快樂的意義快樂的意義到底在哪裡? 什麼是快樂呢?不同的人可能會有不同的答案。 一、五欲六塵是凡夫快樂的 ... 於 www.fodizi.tw -

#13.快樂的意義的同義詞- 相似詞查詢 - KM查询

快樂的意義 是什麼意思,快樂的意義用英語怎麼說,快樂的意義的近義詞,快樂的意義的反義詞,快樂的意義的同義詞,跟快樂的意義類似的詞語:人生的快樂,快樂的含義, ... 於 kmcha.com -

#14.開心的意思、解釋、用法、例句 - 國語辭典

快樂 、高興。 例:看見學生學有所成,是每位老師最開心的事。 1.啟發智慧思想。北齊.顏之推《顏氏家訓.勉學》:「夫所以讀書學問,本欲開心明目,利於行耳。」 2. 於 dictionary.chienwen.net -

#15.生日「快樂」在日本意思不單純?她曝原因眾人嗨翻

一說完,不僅主持人,甚至是來賓都為這文化差異笑了,而主持人更直白的問她「所以妳認為對方跟妳說生日快樂,是要妳生日高潮的意思嗎」?小白合笑說,像是 ... 於 www.chinatimes.com -

#16.【匯流書房】有多久沒有發自內心的微笑?用正向心理學找回最 ...

追求幸福快樂是每一個人的基本權利,也是值得深思的人生課題。 正向心理學之父塞利格曼博士曾提出,要找出生命的快樂和意義,首先必需了解該如何提升 ... 於 cnews.com.tw -

#17.人生快樂意義【哲學S01E03】快樂是人生中最重要的事嗎?

這樣的快樂既不受環境影響,整體而言仍有快樂的感覺。 仔細思量,她也開始學習聖經。雖然她最初學習的目的是想證明丈夫是錯的,才能讓你活得更久人生意義來自歸屬感, ... 於 www.casamonentos.me -

#18.快樂的意義是什麼 - 貝塔百科網

快樂的意義 是什麼,1樓貝玉枝婁詞一位少年坐在街頭,雙手託著下巴,顯得無精打采十分懊惱。這時,一位智者路過,他便彎下腰微笑問道這位少年, ... 於 www.beterdik.com -

#19.快樂的意義探討

本篇文章照片皆截圖自臉書作者好友的發文. 看到朋友打了一篇文章說明耶魯大學有一堂課在講快樂的定義 於是看完文字之後來說說我自己的看法 於 www.potatomedia.co -

#20.學會從逆境中找到快樂的意義!每天只要《進步一點點 - 天下文化

不知何時起,人們把「快樂」變成生命的最高目的。人生苦短,當然要快樂, ... 而真正的快樂通常來自於自我挑戰的成功,畢竟快樂若沒有意義便不會長久。 於 bookzone.cwgv.com.tw -

#21.快樂的意義作文700字 - 白雲飄飄網

快樂的意義 700字作文快樂的意義快樂的意義作文700字快樂可以催人上進,快樂可以讓人身心健康,快樂可以改變人的精神面貌……在這次學校組織的學農活動中,我真正體會到了 ... 於 big5.baiyunpiaopiao.com -

#22.在日常生活中創造意義 有目標,就快樂! | Hami書城。快讀

這問題確實是大哉問,不過目前「正向心理學」的研究顯示,一個人若抱持愈高的生活意義感(meaning in life),便愈常感到快樂、具有愈高的幸福感、 ... 於 blog.hamibook.com.tw -

#23.悲傷存在的意義,是讓快樂更快樂 - iFuun

《悲傷存在的意義》. 這是根據一首哲理詩改編的抽象動畫。 生活從不是件容易的事兒,所有人都會有憂鬱和難受的時候。比起憂鬱,我們更喜歡快樂,但是沒辦法,憂鬱難免 ... 於 www.ifuun.com -

#24.是什麼東西讓你感到快樂的,你是怎麼得到的 - 劇多

至於這些老歌對我的意義,就象是我的生命一樣,意義重大,愛不適手,永聽不煩。 6 # 一生最服王陽明. 完成天命過程最讓人快樂, ... 於 www.juduo.cc -

#25.幸福的定義是快樂與意義的結合 - 人人焦點

是把快樂與意義結合起來,追求幸福有故事的人生,來度過這漫長而又短暫的一生,還是其他活法,關鍵還是每個人自己的選擇。 實際上,情感在我們所有的追求 ... 於 ppfocus.com -

#26.幸福=快樂+意義。 @ 不可多得的天才 - 痞客邦

幸福=快樂+意義。 · 1:遵從你內心的熱情。 選擇對你有意義並且能讓你快樂的課,不要只是為了輕鬆地拿一個A而選課,或選你朋友上的課,或是別人認為你應該 ... 於 youngquang2005.pixnet.net -

#27.快樂是人生的意義和目的,也是全體人類的生存目標。—亞里斯 ...

對生活懷抱某種使命感,這種使命感能讓我們產生快樂。快樂的人在擁有正面情緒時,也會覺得人生充滿意義。 於 www.facebook.com -

#28.快乐的意义是什么?_百度知道

指欢乐;感到高兴或满意。令人感到愉快的,快乐的。当人遇到喜事时,感到高兴或满意的一种状态,是人们心情的一种表达方式。 快乐是人类精神上的一种 ... 於 zhidao.baidu.com -

#29.集中營生還者:有意義的人生比快樂更重要 - 台灣大紀元

他在1946年出了一本書《活出意義來》(Man's Search for Meaning),講述了他在特萊西恩施塔特集中營(Theresienstadt)的經歷,以及對生命意義的追尋。這 ... 於 www.epochtimes.com.tw -

#30.凡事「怪罪父母」對人生毫無意義!心理師:面對不快樂的童年

有非常多人認為,自己之所以有這麼大的不安全感,父母需要負很大的責任,甚至需要做一些事情來彌補。但其實在成年之後,我們要學會重新看待自己的生命 ... 於 www.storm.mg -

#31.你的快樂有「意義」嗎?洪蘭:活出讓人滿足的人生 - 經理人

加州大學研究教授、作家洪蘭在《該怎麼成就你的人生》中,分享怎麼獲得快樂、活出自我。首先,你的快樂有「意義」嗎?想成就自我人生,要記住的一句 ... 於 www.managertoday.com.tw -

#32.什麼是「快樂」的意義 - 諸彼特開放資料閱讀網

什麼是「快樂」的意義於國民記憶庫故事資料資料集。故事標題:什麼是「快樂」的意義,上傳者:汪建宏,故事類別:家庭/家族,敍述的主要人物:姚國忠, ... 於 data.zhupiter.com -

#33.每天埋首在逐漸失去意義的工作堆裡,你擔心有一天,你再也想 ...

快樂 ,也是發現自己每一天都比昨天更好。 03:把生活on 與off 的開關拿在手上. 當台灣人的加班惡習變成一種常態的職場文化 ... 於 class.tn.edu.tw -

#34.懂得快乐的意义- 达照法师 - 佛弟子文库

懂得生命的意义以后,我们还要进一步懂得快乐的意义——快乐的意义到底在哪里? 什么是快乐呢?不同的人可能会有不同的答案。 一、五欲六尘是凡夫快乐的 ... 於 fodizi.net -

#35.《意義》讀後:比快樂更好的人生目標

意義 與使命. 人生使命可以是個人化的長遠目標,也可以是所屬社群的文化原則,不論是哪一種,擁有信念 ... 於 www.wensread.com -

#36.我們要善於在平凡中感受到幸福,那是一種不經意中獲得的快樂

找到生活的意義,就是最大的幸福。幸福往往就藏在平淡無奇的生活中,我們要善於在平凡中感受到幸福,那是一種不經意中獲得的快樂推薦:找到生活的意義 ... 於 m.guowenban.com -

#37.人生不只是要快樂- 影音專區 - 心快活心理健康學習平台

心理學家把「快樂」定義為一種舒服自在及當下感覺很好的狀態;而「意義」則來自於歸屬感、致力於超越自我之外的事物,及從內在發展出最好的自己。尋找意義才是更能讓人 ... 於 wellbeing.mohw.gov.tw -

#38.快樂不是得到某樣東西,而是你的狀態|《更快樂》|文森說書

我在看這本書時就這樣一直問著自己緊接著我就不 快樂 了 你覺得 快樂 是什麼? ... 我認為過程中的我們都可以是 快樂 的重點在於這件事是否提供給你 意義 及 ... 於 www.youtube.com -

#39.如果痛苦值大於幸福值,那存在的意義是什麼? - GetIt01

生而為人當你的生活中充滿痛苦和失望,這個時候存在的意義就是讓你清醒而深刻的認識到什麼是快樂和幸福。這樣當下一次快樂和幸福來臨的時候,你會倍加珍惜並... 於 www.getit01.com -

#40.真正所謂的。開心是什麼,快樂的意義是什麼 - 迪克知識網

真正所謂的。開心是什麼,快樂的意義是什麼,1樓衷心菱卯沛開心是簡單的,不一定要轟轟烈烈的,平淡就是最真的!做好一件事,成功打破一個記錄, ... 於 www.diklearn.com -

#41.快樂- 教育百科| 教育雲線上字典

愉悅喜樂。 【例】助人為快樂之本。 於 pedia.cloud.edu.tw -

#42.可能越不快樂!有意義的人生,才能讓你活得更久 - TRTV

越追求快樂,可能越不快樂!有意義的人生,才能讓你活得更久人生意義來自歸屬感,致力於「超越」自我之外的事物,以及從內在發展出最好的自己。所以,活得快樂和活得 ... 於 www.ouspoengor.me -

#43.过快乐的生活,还是有意义的生活? - 澎湃新闻

过快乐和有意义的生活,是人们在衡量和激励自己时的两个最普遍的目标。其它细化的目标,如健康、爱、事业成功以及养育子女等,都可以涵盖在其中。 於 www.thepaper.cn -

#44.人生意義(五) 只要高興就好 - 青松讀書會

仔細想想,我們生活中所做的一切事情,所追求的功名利祿、美貌、別人的認同、甚至是健康、最終都是為了能夠感覺「幸福快樂」。然而,當我們達成目標以後, ... 於 qingsongdo.pixnet.net -

#45.快樂的意義在於,明知道世事的好壞參半,卻依然選擇熱愛_金峰之約 ...

快樂 很簡單,就是春天的鮮花,夏天的綠蔭。秋天的野果,冬天的漫天飛雪。人生就像一扇門,有人悲觀於門內的黑暗。有人卻樂觀於門內的寧靜,有人憂愁於門外的風雨, ... 於 www.gushiciku.cn -

#46.追求有意義的目標讓我們更快樂 - 我讀WEDO - 天下雜誌

2016年9月6日 — 快樂是人生的意義和目的,也是全體人類的生存目標。 —亞里斯多德. 「你為什麼想得到快樂?」這問題的答案既簡單又明確。追求快樂是人類天性,當我們 ... 於 books.cw.com.tw -

#47.【快樂心理學】升職加薪、婚姻美滿仍不開心?因為 ... - 香港01

小確幸】根據研究指出,追求快樂反而會讓人不快樂。成功達成一個目標, ... 當你找到人生的意義,不僅生活會更有活力,幸福不用刻意找尋,就會自來! 於 www.hk01.com -

#48.當人生的痛苦大於快樂時,活著的意義是什麼?

活著本來就不容易,當痛苦大於快樂時,我們才會知道快樂的可貴和美好,也因為痛苦,我們才知道什麼是快樂。人對於這個世界,宇宙都沒有意義,但我們對 ... 於 www.tanggen.cn -

#49.活得幸福活得快樂

我們每個人都渴望擁有快樂,在生日或節慶時,更經常祝福別人「生日 ... 從事一些你認為有價值及有意義的事情,讓你體會活著是充滿意義的。 於 www.positiveeducation.org.hk -

#50.你需要追尋的不是永遠快樂,而是人生意義 - 女人迷

追求快樂,可能會因為看不到盡頭而迷惘;但建立人生意義,可以給你一個依靠和方向,讓你不會迷失。 你不是沒用,只是有一點迷惘. 為你的未來點盞燈. 於 womany.net -

#51.【幸福是快樂與意義的結合】 | 方格子

能夠激起我的購物慾的物品,大多都是跟食物有關的。 前兩天真的是看到打折所以動手買了港星謝霆鋒在大陸的食品品牌鋒味的牛肉麵,很是好吃,就又下單買了 ... 於 vocus.cc -

#52.人生意義快樂【哲學S01E03】快樂是人生中最重要的事嗎?

不把快樂建立在別人的痛苦上,像吃檳榔, 還有感受人生。人的生命,有一種人生觀叫做「享樂主義」, Viktor Frankl,如要找出一個共通點, 人生意義, 沮喪, 而是缺乏 ... 於 www.ppcstes.me -

#53.《關於人生,你可以問問亞里斯多德》讀後感

幸福,應該是快樂與意義的. 結合。 貳、專書重點歸納. 專書作者為英國知名文史古典學者伊迪絲.霍爾(Edith Hall),. 她將西元兩千三百年前古希臘三大哲學家之一亞里斯 ... 於 person.ccu.edu.tw -

#54.誤解了快樂的意義? - 雅瑪知識

“越過道德的邊境我們走過愛的禁區享受幸福的錯覺誤解了快樂的意義”這句歌詞的歌名是什麼? 廣島之戀,這首歌還不錯,基本是KTV的情歌對唱必備,莫文蔚 ... 於 www.yamab2b.com -

#55.人活著最根本的意義就是為了快樂。你同意嗎? - 小熊問答

總之,人生還要有更高的境界人活著的意義不是快樂. 於 bearask.com -

#56.人生的意義:為了追尋快樂而活,使你更不快樂! - 波波黛莉

擁有正向心理學碩士學位的Emily Esfahani Smith,花了長達五年的時間,來尋找人生的意義。她讀了數千頁的資料,並訪問了數百人。她在研究中發現,追求快樂 ... 於 www.popdaily.com.tw -

#57.苦難、生命之無意義與意義

於是這出乎意料的痛苦在效果上滿足了自虐者自覺的自虐心理。而真正想逃避痛苦的意圖卻給埋藏了。 佛蘭克( Victor Frankl ) 說︰「伴隨過分[追求快樂的] ... 於 www.ln.edu.hk -

#58.怎樣獲得真正意義上的快樂 - 好問答網

怎樣獲得真正意義上的快樂,1樓宇宙監督者快樂與幸福快樂是一種情緒指六覺完成捕獲的資訊符合願力並判斷為對自己有利。當捕獲所需的能量迅速聚集且達到 ... 於 www.betermondo.com -

#59.越追求快樂,越不快樂!擺脫惡性循環的方法:尋找人生的「四 ...

人生意義來自歸屬感,致力於「超越」自我之外的事物,以及從內在發展出最好的自己。所以,活得快樂和活得有意義的差別是:快樂是即刻感覺良好的舒適放鬆 ... 於 www.cheers.com.tw -

#60.正向心理學發現:快樂且成功的生活分成三種層次 - 公民報橘

「工作的意義到底是什麼呢?」 「快樂的生活又是什麼樣呢?我現在算快樂嗎?」 「為什麼我不缺錢,但還是感到不快樂呢?」. 於 buzzorange.com -

#61.生命的意義和價值就在於追求快樂,避免痛苦嗎 - 極客派

是的,生命的意義就是追求快樂啊。人活著就是最大的幸福。 活著就是意義,那麼多人活得好苦,算什麼意義!難道一輩子就是為了吃苦而來嗎?太可怕了。 於 www.jipai.cc -

#62.追求成功反不快樂4大支柱歸納人生意義 - 晴報

追求快樂反令人不快樂?人常把快樂與高薪厚職、美好家庭等成功因素牽上關係,於競爭中達到他人期許,反令生活迷失方向。作家艾蜜莉•艾斯法哈尼(Emily ... 於 skypost.ulifestyle.com.hk -

#63.人生選擇:事業成就還是幸福快樂? - BBC News 中文

快樂 是一種與改善健康和幸福感有關的情緒,但人類對快樂的癡迷是否也是失望的 ... 這樣說來,有意義的痛苦生活,可能比毫無意義的快樂生活更有價值。 於 www.bbc.com -

#64.出現這3種情況,表示人生充滿意義! - Tvbs新聞

快樂 只是一塊極不穩定的基石,當我們面臨眾多選擇時,意義卻能提供方向,指引我們將走向何方以及要從事什麼工作。我如何選擇朋友? 如何選擇戀人? 如何 ... 於 news.tvbs.com.tw -

#65.幸福是快樂和意義的結合@ 紫色幸福

前天與一位Mentor在聊天時,因為一個問題而展開了我們精彩的深度對談,心有戚戚焉之餘,也讓自己的某些想法念頭更為清晰,更加確認大部分的答案都已經在心中了, ... 於 loveattracter.pixnet.net -

#66.【 誤解了快樂的意義】 【 歌詞】共有19筆相關歌詞 - 魔鏡歌詞

專輯( 頁面連結) 歌名( 頁面連結)( 部分歌詞): 1 7.廣島之戀(張洪量&莫文蔚) 道德的邊境我們走過愛的禁區享受幸褔的錯覺誤解了快樂的意義是誰太勇敢說喜歡離別只要今天 ... 於 mojim.com -

#67.哈佛幸福課(白金升級版) - 中文百科知識

快樂 與意義相結合幸福三要素,缺一不可測試你的幸福感有多少活著,就是一種莫大的幸福對生命負有重要責任——— 裝點人生幸福的霞衣磨難是一種“學會幸福”的幸福不必畏懼 ... 於 www.easyatm.com.tw -

#68.可能越不快樂!有意義的人生,才能讓你活得更久 - Ptnoe

人只有明白真相,看清中共的邪教本性與毀滅人類的罪惡目的,才能改變作馬列子孫被毀滅的命運。 人生的目的是什麼?人生的意義是什麼?人生的來源在那裡?人生的去處在何處 ... 於 www.overiensten.me -

#69.經常感到快樂,是否一定有快樂的人生? - 關鍵評論網

比「知足常樂」更高一層次的,是「安貧樂道」——「安貧」已包含了「知足常樂」的意思,而「樂道」是因為自己的生命符合道德要求而有反省式的肯定,這更難做 ... 於 www.thenewslens.com -

#70.感受幸福快樂是件好事,但是不能當作生命唯一的目標 - 美麗佳人

此後幸福快樂的意思多多少少轉為指涉正向的內在感受,或者對於個人生命的正向體驗。其次,把幸福快樂當成人生目標,常會一不小心適得其反,也很可能會削弱 ... 於 www.marieclaire.com.tw -

#71.快樂的意思快樂的含義是什麼 - 多學網

指歡樂;感到高興或滿意。令人感到愉快的,快樂的。當人遇到喜事時,感到高興或滿意的一種狀態,是人們心情的一種表達 ... 於 www.knowmore.cc -

#72.什麼是快樂,生活的意義是什麼

2、意思是因失意或失望而傷感、懊惱,用來表達人們心理的情緒。 7樓:日月星辰re稜. 丟掉所有的不快樂,就是快樂。 於 www.doknow.pub -

#73.生日快樂的意義 - 心情板 | Dcard

把臉書生日那欄關掉,其實就沒什麼人知道你的生日了,每年的生日快樂都有種到底這四個字意義在哪的感嘆。以往的生日,不論是臉書還是朋友之間都會收到 ... 於 www.dcard.tw -

#74.人為什麼而活?如何找到人生意義? - 莎瑞絲| 我安靜.我上進

當我思索人生意義時,聽到一個很有趣的說法:生命並無意義,吃飽睡好快樂就好。嗯?人生真的吃飽睡好開心就好嗎?在這個時代吃飽睡好並不難達成,但快樂卻很難達到, ... 於 www.cerys.co -

#75.人生大部分的快樂,都來自一些毫無意義的小事兒! - 雪花新闻

人生大部分的快乐,都来自一些毫无意义的小事儿!1:比如半夜醒来,看了一下手机,发现还可以睡好几个小时,就感到很幸福2:比如外面下雨的时候睡大 ... 於 www.xuehua.us -

#76.【來稿】快樂是個糟糕的人生目標 - 哲學新媒體

我們的先祖曾經透過偉大的故事抑制對於意義的渴望,然而如今已失去聯繫,我們進行心理分析,並將人類的存在簡化為離苦得樂的樣板。幸福取代先前的超凡 ... 於 philomedium.com -

#77.搜尋:善即快樂人生的意義在於追求快樂 - 阿摩線上測驗

教育的目的之一是要啟示學生對人生意義的掌握。西洋哲學中那位學者認為善即快樂,人生的意義在於追求快樂? (A)亞里斯多德 (B)柏拉圖 (C)齊諾(Zeno) 於 yamol.tw -

#78.體會活在當下的意義是邁向快樂的起點 - Yoga Asia 亞洲瑜伽

每個人都想要做自己,建立理想的生活,可是卻每天不斷地努力活在別人的夢想或世界裡,誤以為那是真正的快樂! 如果活在當下的意義,是每一刻都感受或 ... 於 yogaasian.com -

#79.為什麼人總會感到生活沒有意義,覺得不快樂? - 百合問答

兩個問題其實是一個問題,因為意義的缺失才會沒快樂,反之亦然。 ... 概括一下就是所追求的不是自己真實需要的,目標和方問偏離才會感到沒意義。 於 www.lilyans.com -

#80.「追求快樂當作人生目標是錯的」學會接納悲傷,反而能過得更好

其實我們並不需要執著於追求快樂,當你感到悲傷、難過,並不一定只有負面影響,反而能將這些情緒轉化成動力,找到人生的意義。(快樂,人生,心情,心理) 於 fashion.ettoday.net -

#81.滋養幸福快樂人生 - 長者健康服務

如要滋養幸福快樂的人生,我們可以從日常生活中著手,每天尋找生活中快樂和愉悅的感覺,培養對人生的滿足感,及在生活中發掘意義並實踐自己的人生價值。 於 www.elderly.gov.hk -

#82.快樂習慣第一步定義你心目中的快樂 - 工商時報

事實上,人生無法獲得美滿的最大阻礙,就是以為只要擁有成就,快樂就會隨 ... 我跟大家一樣,也有情緒和感受,可是當我為負面貼文賦予全新意義時,再 ... 於 ctee.com.tw -

#83.人生的四大秘密【快樂篇】5目標的力量 - 先見之明的預兆

目標創造出目的和意義。 有了目標,我們才知道要往哪裡去,去追求些什麼。 有一項很有趣的研究, 於 jfkeep.pixnet.net -

#84.哈佛最愛歡迎的一堂課-更快樂-

趣和意義的一種感受」。 快樂. 8. Andy Guo. 樂趣. (現在的好處). 意義. 於 guo.ba.ntu.edu.tw -

#85.快樂的意義是什麼 - 嘟油儂

指歡樂;感到高興或滿意。令人感到愉快的,快樂的。當人遇到喜事時,感到高興或滿意的一種狀態,是人們心情的一種表達方式。 於 www.doyouknow.wiki -

#86.「成功=快樂+持續進步」落實生活5層面改革,活出生命意義

活出生命的意義是什麼呢?要先定義有意義的生活很重要。它包含了健康、人際關係、熱情、個人成長、貢獻自我5個層面: 1.健康包含飲食運動以及身心靈 ... 於 wealth.businessweekly.com.tw -

#87.你將明了快樂的意義英文- 英語翻譯 - 查查在線詞典

你將明了快樂的意義英文翻譯: you'll understand what happine…,點擊查查綫上辭典詳細解釋你將明了快樂的意義英文發音,英文單字,怎麽用英語翻譯你將明了快樂的意義 ... 於 tw.ichacha.net -

#88.不只快樂,還要更幸褔!心理學家研究:每個人都能實現的13種 ...

生命的目的與意義. 相信自己的人生是重要、寶貴且值得的;清楚自己努力的方向與意義;與超越自我的事物建立連結。 於 www.gvm.com.tw -

#89.音樂 快樂的意義? - 野旅人

好貼切的一首歌。 稻香詞/曲:周杰倫對這個世界如果你有太多的抱怨跌倒了就不敢繼續往前走為什麼人要這麼的脆弱墮落請你打開電視看看多少人為生命在努力勇敢的走下去 ... 於 shih1228.pixnet.net -

#90.快樂的相似詞,快樂的近義詞,快樂的同義詞 - 漢語網

拼音:lè yì釋義:1. 快意;高興。2. 愿意。 [詳細...] 歡愉: 歡愉(huān yú),意思為[delighted] 歡樂愉快。出 ... 於 www.chinesewords.org -

#91.《幸福,應該是快樂與意義的結合。》 @ Inside Of Me - 隨意窩

本-沙哈爾自稱是一個害羞、內向的人。「在哈佛,我第一次教授積極心理學課時,只有8個學生報名,其中,還有2人中途退課。第二次,我有近400名學生。到了第三次,當學生 ... 於 blog.xuite.net -

#92.你是快樂主義者VS意義主義者?研究告訴你人類是怎麼選擇的

在快樂與意義之間斡旋的時間,其力量並不僅止於此,除了從現在這個時間點出發的距離之外,時間的力量在特定經驗的「持續時間」中,也扮演著重要的緩衝 ... 於 www.top1health.com -

#93.不上班,你會更快樂嗎?跟著10位哲學家找到工作的意義 - 博客來

書名:不上班,你會更快樂嗎?跟著10位哲學家找到工作的意義,原文名稱:仕事哲教室,語言:繁體中文,ISBN:9789864734375,頁數:232,出版社:台灣角川, ... 於 www.books.com.tw -

#94.有關幸福,快樂和意義 - 每日頭條

幸福是為了實現自我存在的意義,而不是為了滿足社會標準。 弗洛伊德認為追求快樂是人類的本能。弗蘭克認為,人類意志力的原動力來自意義,而不是快樂 ... 於 kknews.cc -

#95.心理学家指出,美好的生活不必是快乐的,甚至不必是有意义的

经历战争或自然灾害可能会让你很难感到自己的生活是特别快乐或有意义的,但这种经历仍然可以在某种意义上充实你的心灵。或者你可能会遇到一些不那么 ... 於 cn.weforum.org -

#96.沒有意義的快樂不長久- 康健雜誌

心理學上已經發現,沒有意義的快樂不會長久,心靈的空虛是再多的物質也填不滿的。怎麼讓年輕人在開始走人生的路時就了解到這一點,是我們生命教育最重要的 ... 於 www.commonhealth.com.tw -

#97.耶魯快樂學:修練幸福的15堂課- 線上影音課程 - 天下學習

你知道嗎?你的心態常常欺騙你。例如騙你,有錢就會更快樂。但科學證明,剛好相反,因為懂得追求意義人生的人,反而不會把錢跟快樂畫上等號。 於 www.cwlearning.com.tw