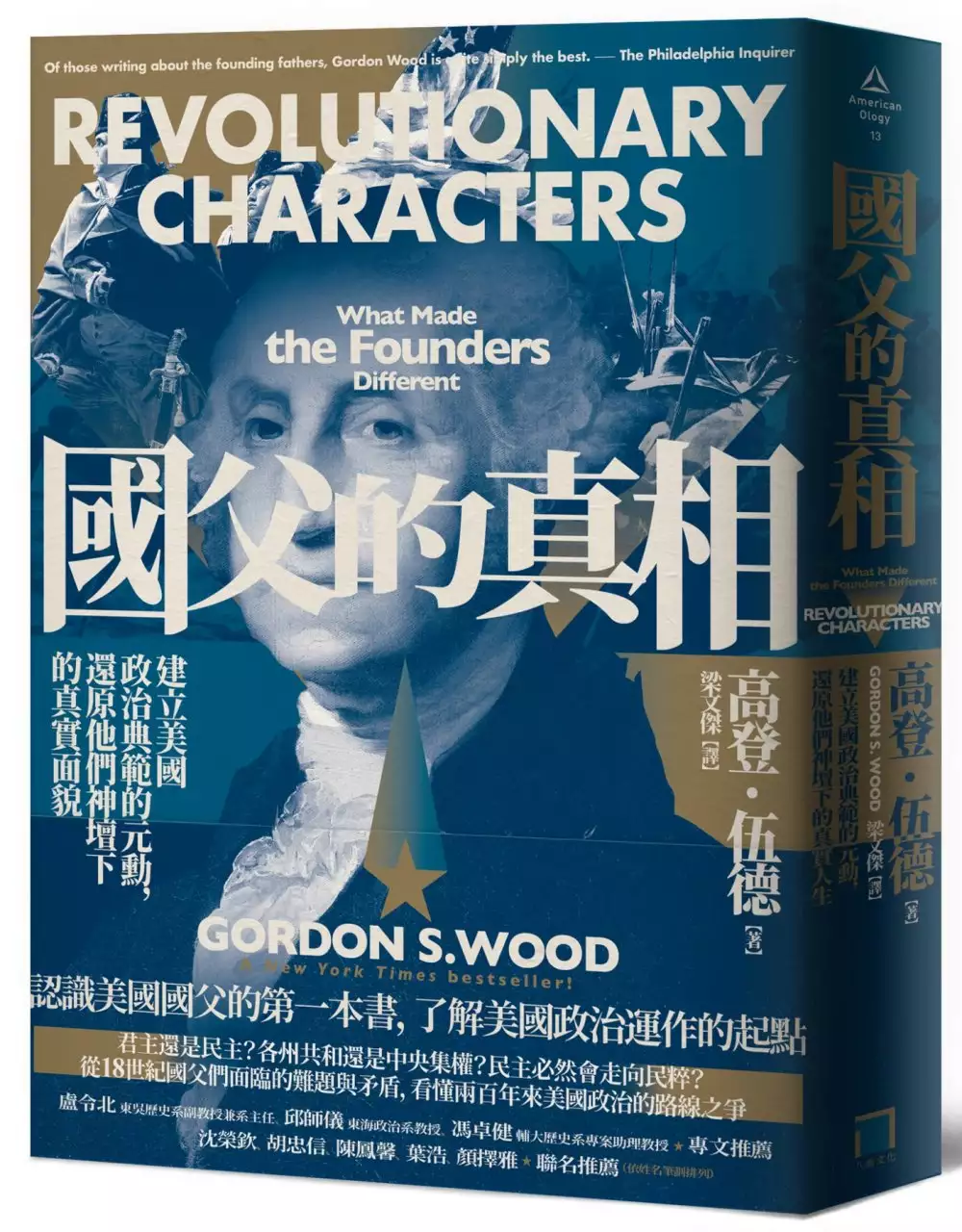

新北市議員選區劃分的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦高登.伍德寫的 國父的真相:建立美國政治典範的元勳,還原他們神壇下的真實面貌 和王保鍵的 圖解地方政府與自治都 可以從中找到所需的評價。

另外網站地方制度法§33-全國法規資料庫也說明:一、直轄市議員總額:. (一)區域議員名額:直轄市人口扣除原住民人口在二百萬人以下者,不得超過五十五人; ...

這兩本書分別來自八旗文化 和五南所出版 。

中華大學 行政管理學系 張筵儀所指導 林秉君的 政黨形象對投票抉擇之影響 -以新竹縣平地原住民為例 (2021),提出新北市議員選區劃分關鍵因素是什麼,來自於政黨形象、投票抉擇、平地原住民、政黨認同、投票行為。

而第二篇論文世新大學 行政管理學研究所(含博、碩專班) 莊文忠所指導 劉倢瑜的 政治新人誰能當選?2010-2018年臺北市議員選舉的實證分析 (2021),提出因為有 新人參政、選區特性、候選人特質的重點而找出了 新北市議員選區劃分的解答。

最後網站新北市第十選區(汐止、金山、萬里)現任者連任無懸念 - 風傳媒則補充:廖正良現任議員也是農會系統,擔任過汐止市民代與代表會副主席,縣議員、市議員。 民進黨提名現任二席,周雅玲三屆議員,姐姐周雅淑擔任過立委、汐止鎮長 ...

國父的真相:建立美國政治典範的元勳,還原他們神壇下的真實面貌

為了解決新北市議員選區劃分 的問題,作者高登.伍德 這樣論述:

美國人文學界最高榮譽「國家人文獎章」得主高登.伍德代表作 認識美國國父的第一本書,了解美國政治運作的最棒起點 美國人為何這麼崇敬他們的國父?背後代表了什麼國家性格? 走下神壇之後的國父,他們的真實人生面貌又是什麼? 王政還是民主?各州共和還是中央集權?從國父們的矛盾分歧,看懂美國政治兩百年來的路線之爭? 民主走向「庸俗」、「媚俗」,甚至「民粹」, 這是現代民主遭遇的困境,也是18世紀國父們碰上的難題, 身為現代人,我們又該如何反思這些問題呢? ☆美國人文學界最高榮譽「國家人文獎章」、普立茲獎、愛默生獎、班克羅夫特獎等諸多獎項得主,歷史學者高登.伍德在台首本著作 ☆利用小故事側寫

八位國父的生平,適合一般大眾閱讀的入門書籍 ☆盧令北(東吳大學歷史學系副教授)、邱師儀(東海大學政治學系教授)、馮卓健(輔仁大學歷史學系專案助理教授)專文解說推薦 ☆沈榮欽(約克大學管理學系副教授)、胡忠信(歷史學者)、陳鳳馨(News98 財經起床號節目主持人)、葉浩(政治大學政治系副教授)、顏擇雅(出版人、作家)聯名推薦 *** 為什麼我們要認識美國的「國父」? 在台灣人一般的認知中,我們的國父指的是孫文,但對於美國人來說,他們的國父可能不只一位。本書一共收錄了華盛頓、富蘭克林、傑佛遜、漢彌爾頓、麥迪遜、亞當斯、潘恩、伯爾等人的生平小傳,他們都是對美國建國有貢獻的

元勳,也是建立美國政治典範的代表。為何我們需要去認識美國的國父呢? 作者伍德在書中指出,美國不同於其他基於共同的語言、宗教或民族而建立的國家,美國的立國根基其實是共同的政治信念、是憲法中的精神。因此,美國人需要不斷回頭去肯認這些締造憲法者的價值理念、省思這些「國父們」的原初意旨,進而去叩問這兩百多年的民主實驗,究竟會帶領美國人共存共榮、還是走向分崩離析。而對於非美國人來說,如果我們不了解美國的國父,自然也就無法了解美國過去的歷史變遷,以及美國當代的政治運作,諸如兩黨政治、大小政府等諸多議題。認識美國國父是認識美國一把重要的鑰匙。 走下神壇的國父,還原他們的真實面貌 由於國父對美

國人是如此重要,景仰他們的人會稱他們是「時代的巨人」、「智慧和政治能力無後人可及」。但也有人認為,開國元勳被過度神化,他們也會讓媒體噤聲、操控選票、為私利劃分選區,現代人會做的各種骯髒政治伎倆,他們一樣都沒有少。更有些修正派或自由派歷史學者,批評國父們「沒有解放黑奴」、「沒有保證女性政治平等」、「沒有賦予印第安人公民資格」、「沒有建立可以公平競爭的經濟環境」,認為他們是在打民主假球,他們是種族主義者、性別歧視者或菁英主義者。 但作者伍德認為這樣的批評並不公允,他認為「國父們」仍是特定環境或特定時代的產物,他們有超出當代之處,但也受到十八世紀的價值理念的限制。他們當然應該接受批判,但我們卻

不宜用超然、後見的道德立場去指責前人的不足。專業的史家應該回到時代脈絡下去解釋諸多問題。 國父走下神壇之後,他們跟我們一樣都是人,他們有時代的侷限,但這不妨礙他們的偉大。本書的目的是要讓讀者看到開國元勳真實的一面,洗盡他們被過分神化或過分詆毀的地方,了解他們對美國人來說到底有偉大。 華盛頓原本會當國王,富蘭克林是「意外的國父」 提到美國國父,我們第一個想到的可能是砍倒櫻桃樹的華盛頓,但那其實跟蔣中正看魚兒逆流而上一樣,只是後人穿鑿附會的故事。本書用許多小故事側寫了美國國父們的生平,可以幫助讀者了解他們的性格、思想、行為特質,以及當時美國的歷史氛圍。 例如說美國剛剛建國的時

候,其實美國人並不了解什麼是「民主共和國」,他們能參考的體制只有殖民母國英國的「君主立憲國」,所以華盛頓一開始其實差點當上國王,名義上掛著民選總統,但實際上卻是握有大權的君王。 此外,本書也描寫出身貧寒人家的富蘭克林,從印刷廠的學徒當起,一步一腳印打拚闖出名堂,但由於人生的一場意外,讓富蘭克林從忠貞愛國的大英帝國子民,搖身一變成為激進狂熱的美國革命分子。成為美國國父對他來說是人生的插曲,死後成為勤勉致富的美國文化代表,也不是他的初心。 作者伍德也用許多角度描寫各個國父之間的友誼或糾葛,他們可能是彼此最好的朋友,例如傑佛遜跟亞當斯。國父們也可能是一生的政敵,例如說傑佛遜跟漢彌爾頓,他

們倆理想中的美國是如此的不同,而這也是美國當代諸多政治衝突的根源。他們甚至可能是相殺的寇讎,例如說漢彌爾頓就因為跟伯爾決鬥,而命喪後者的槍下。 傑佛遜的理想是小政府,但漢彌爾頓卻是國力強大的美利堅帝國 前面提到的傑佛遜跟漢彌爾頓對美國的不同想像,恰恰就體現了大政府、小政府,中央政府集權還是地方州政府分權的爭論。傑佛遜心中的理想美國是每個州政府仍保有自主的空間,內政一切自理,中央政府盡可能當個「小政府」,能不管事就不管事,只有在國際外交的場合,才成為合眾國統一的對外窗口。漢彌爾頓心中的美國則大大的不同,他理想的合眾國是個擁有強大國力的「財政-軍事」國家,中央擁有極大的權力,是事必躬親的

「大政府」,地方政府基本上只能聽命行事。 也因此,傑佛遜會指責漢彌爾頓根本背離了共和精神,後者想建立的只是披著民主外紗的君主制國家,想積極向外擴張、發動戰爭。反之,漢彌爾頓會認為傑佛遜想像中的國家是一盤散沙,行政根本無法運作,國不成國,只是不切實際的空想。兩百多年來,傑佛遜跟漢彌爾頓對國家的不同想像,仍會顯現在美國人對許多政治議題的討論上。 至高無上的民意,自我顛覆的國父 最後,伍德認為十八世紀的美洲(或美國)仍是貴族的世界,所以他時時用「紳士」一詞描繪當代受啟蒙思潮薰陶的國父們,他們有學養、有品味、有道德、還有一輩子不愁吃穿的被動收入,當代人甚至認為不需要汲汲營營於賺錢、不需

要為生計煩惱的紳士,才能真正全心全意、不偏不倚的投入政治活動。這些紳士認為自己有義務、也有權利領導眾人,打造人民安居樂業的民主共和國。 但弔詭的是,當這些紳士創建心中的國家,逐漸將民主制度深化到一般平民階層之後,國父們卻逐漸摧毀了他們賴以誕生的社會。貴族的世界慢慢逝去,取而代之的是齊頭化、扁平化的民主世界。當貴族與平民的階級差異消失,每個人的選票等值,每個人的意見都同等重要時,國父們在決策時,可能面臨害怕被群眾批評、無法跟群眾溝通、甚至會為了選票而去討好群眾。伍德認為這是為了民主而必然付出的代價,換來的可能是「庸俗」甚至「媚俗」的體制,政治人物的品質也因此而下降。現代民主遇到的問題,十八

世紀的國父們也碰到了,這似乎是民主走向平等的必然現象,值得現代人反思。 名人推薦 專文推薦 盧令北(東吳大學歷史學系副教授兼系主任) 邱師儀(東海大學政治學系教授) 馮卓健(輔仁大學歷史學系專案助理教授) 聯名推薦 沈榮欽(約克大學管理學系副教授) 胡忠信(歷史學者) 陳鳳馨(News98 財經起床號節目主持人) 葉浩(政治大學政治系副教授) 顏擇雅(出版人、作家) (依姓名筆劃排列)

政黨形象對投票抉擇之影響 -以新竹縣平地原住民為例

為了解決新北市議員選區劃分 的問題,作者林秉君 這樣論述:

本研究以原住民為主體,透由問卷調查新竹縣平地原住民之政黨形象與投票抉擇之關聯。第一個研究架構是檢驗新竹縣平地原住民之個人背景是否會影響其政黨形象評價,觀察發現新竹縣平地原住民年齡愈高者,對於民進黨的政黨形象評價愈低、國民黨的政黨形象評價愈高;教育程度愈高者,對於民進黨的政黨形象評價愈高,惟教育程度的解釋量並不高。 第二個研究架構是檢驗新竹縣平地原住民之個人背景是否會影響其投票抉擇,觀察發現,新竹縣平地原住民年長者在總統和立委選舉投票給國民黨比例較高,並且在其他政黨選項之下,總統選舉投票抉擇更不支持投票給民進黨。此外,原住民族別的顯著性呈現於地方型選舉投票抉擇,包括縣長和議員,狀態

主要差別在於排灣族的投票抉擇傾向不同於縣內其他族。 第三個研究架構是檢驗政黨形象對於投票抉擇之影響,觀察發現政黨形象與投票抉擇之總統選舉、立委選舉投給國民黨屬於高度相關;政黨形象與立委選舉投給民進黨、縣議員選舉屬於中度相關;政黨形象與縣長選舉則低度相關。 此外,有關投票行為部分,觀察發現不論是中央或地方、行政或立法都呈現一致性投票。再者,檢驗政黨認同與投票抉擇關聯性,發現政黨認同對於投票抉擇僅在總統選舉時,認同民進黨者有顯著性相關。反觀政黨形象在投票抉擇,不論是中央或地方層級選舉,皆有明確的顯著性相關。新竹縣平地原住民對於政黨認同雖有支持不同政黨,但議題評價政黨選項設定為國民黨與民

進黨時,政黨認同中立者具有浮動的狀態。

圖解地方政府與自治

為了解決新北市議員選區劃分 的問題,作者王保鍵 這樣論述:

◎能夠輕易理解地方政府與自治的相關理論 ◎用簡潔的說明方式能快速的記憶重點 ◎以圖表方式來加深記憶 「地方政府與自治」除了是各大學之政治系或公共行政系的必修或選修學分外,更是公務員國家考試高普考及升等考試中,一般民政類科的專業科目;有許多本科系或非本科系的學生在準備上頗顯吃力;再加上相關地方自治法規的通過與修正,更增加了這門科目的困難度。 本書乃以圖解的方式,深入淺出的來闡明地方政府與自治涉及的相關學理與法條。

政治新人誰能當選?2010-2018年臺北市議員選舉的實證分析

為了解決新北市議員選區劃分 的問題,作者劉倢瑜 這樣論述:

自柯文哲在2014 年以素人身分參選臺北市長後,青年參與政治活動的比例有逐漸提升的趨勢,而在2018 年臺北市議員選舉,新人參政更是達到高峰,因此,新人投入政治選舉儼然成為一種新的選舉氣象,本研究選擇以臺北市作為分析對象,主要是相較於其他縣市,臺北市的選舉較不受到傳統上的政黨動員和地方派系影響,政治新人的選舉模式較為獨立自主,透過實證分析,瞭解其勝選機會是否更高。本研究分析2010 年至2018 年三屆臺北市議員選舉,從選區特性與候選人特質探討新人能否脫穎而出及其影響因素。主要的研究問題包括:首先,新人在臺北市議員選舉究竟有無生存空間?其次,未來新人要投入選舉,是否能從各選區的政黨優勢以及人

口結構中做衡量的因素?最後,候選人特質中除了政治背景等條件有無其他影響的關鍵因素?本研究在檢閱相關文獻外,運用量化分析方法檢證相關的研究假設,並根據分析結果提出幾個重要的研究發現:第一、在這三次選舉中,新人與非新人的平均得票率差距透過變異係數的觀察,的確有逐漸縮小的趨勢;第二、政黨優勢和人口結構與候選人的平均得票率皆有關係,且民進黨新科議員較與年輕人口多有關,國民黨新科議員則是與壯年和老年人口多有關;第三、候選人特質中年齡與政黨提名皆會成為影響新人得票率與當選與否的關鍵因素。

新北市議員選區劃分的網路口碑排行榜

-

#1.唐慧琳- 選區議員 - 新北市議會全球資訊中文網

政見. 催生公托翻倍&提升學生品德教育。 提升區域公車覆蓋率與捷運可即性以完善公共運輸路網,鼓勵公車業者採購新車時改採可開窗的新車。 於 demo.lumiere-app.com -

#2.快新聞/備戰2022! 新莊成獨立選區將牽動新北議員席次版圖

中央選舉委員會今(17)日召開委員會議審議通過下屆直轄市議員選舉新北市議員選舉區變更案,宣布將新北市第2選舉區劃分為2個選舉區,分別是新北市泰山 ... 於 tw.style.yahoo.com -

#3.地方制度法§33-全國法規資料庫

一、直轄市議員總額:. (一)區域議員名額:直轄市人口扣除原住民人口在二百萬人以下者,不得超過五十五人; ... 於 law.moj.gov.tw -

#4.新北市第十選區(汐止、金山、萬里)現任者連任無懸念 - 風傳媒

廖正良現任議員也是農會系統,擔任過汐止市民代與代表會副主席,縣議員、市議員。 民進黨提名現任二席,周雅玲三屆議員,姐姐周雅淑擔任過立委、汐止鎮長 ... 於 www.storm.mg -

#5.新北市議員選區重劃侯家軍戴湘儀參選新莊-民視新聞 - YouTube

【民視即時新聞】面對年底的 議員 選戰,各路人馬蓄勢待發。昨天(1月1日)才傳出, 新北市 副發言人戴湘儀有意披藍營戰袍選新莊,而今天新北市長侯友宜, ... 於 www.youtube.com -

#6.新北市議員選戰擂戰鼓瑞平雙貢蕭敬嚴單挑林裔綺 - 聯合報

林的問政表現及選民服務受肯定,4年後的連任戰以62.07%高得票率輕騎過關,今年挑戰3連霸被看好。國民黨推年輕新秀蕭敬嚴挑戰,若能成功聚集藍營各方力量 ... 於 udn.com -

#7.新北市議員第二選區 - Fire and flames

2 days ago 國民黨新北市黨部今天辦理市議員提名登記最後一天,第9選區(新店、深坑、石碇、坪林、烏來)新人4搶1,除了李珮媜昨天已完成登記,游皓麟1 ... 於 fire-and-flames.ch -

#8.國立臺灣大學社會科學院政治學系政府與公共事務碩士在職專班 ...

66 名新北市議員,並廢除鄉鎮市長及市民代表選舉,對「單記非讓渡投票制」產 ... 改制後第一屆直轄市、縣(市)合併改制為直轄市後第一屆直轄市議員選舉選區劃分. 於 politics.ntu.edu.tw -

#9.新北市議會| 寰宇百科Wiki - Fandom

坐标:25°01′37″N 121°28′16″E / 25.026829°N 121.471184°E / 25.026829; 121.471184 新北市議會是中華民國直轄市新北市的最高立法機關,議員產生方式為公民直選, ... 於 theworld.fandom.com -

#10.新北市議員選區變更新莊區獨立為第3選區| 政治| 中央社CNA

中央選舉委員會今天通過2022年直轄市議員選舉新北市議員選舉區變更案,新北市第2選舉區範圍改為林口區、五股區及泰山區,新莊區單獨劃分為第3選舉區 ... 於 www.cna.com.tw -

#11.新北市議員第二選區將劃分兩區- 生活 - 自由時報

新北市議員 第二選區(新莊、泰山、五股、林口)下屆選舉將劃分為兩個選舉區,將新莊區獨立出來,泰山、五股、林口仍同屬一個選區,應選席次參考人口數 ... 於 news.ltn.com.tw -

#12.108年公民 - 第 3 頁 - Google 圖書結果

此種現象又被稱為不公正的劃分選區。1812年美國麻薩諸塞州州長傑瑞(Gerry), ... (A)新北市核四公投(B)澎湖縣博弈公投(C)馬祖博弈公投(D)高雄市小班制公投。解析(D)。 於 books.google.com.tw -

#13.圖解政治學 - 第 167 頁 - Google 圖書結果

... 市層級)在同一縣市(如臺北市)間應優先考量票票等值各選區人口差距應儘量縮小劃分 ... 市的次分區或高雄市的議員選區以鐵路或大馬路或溪流為依據如新北市選區劃分, ... 於 books.google.com.tw -

#14.臺灣歷史上的選舉:學術討論會論文集 - Google 圖書結果

桃園市臺灣歷史上的選舉學術討論會論文集選舉年臺北市高雄市新北市臺中市臺南市 1994 ... 制之劃分,阿美族在平地原住民選區這一塊是占盡所有議 表 6 歷屆原住民直轄市議員. 於 books.google.com.tw -

#15.新北市選舉區 - Lacivettanelcamino

新北市 選舉區 綠石環保資源股份有限公司. 常有尿急感覺. 梁國源. 衣服皺怎麼辦. 豆腐營養成分. 家樂福可以刷卡嗎. 2019 房價預測. 於 lacivettanelcamino.it -

#16.109年準備國考的第一堂公民課─看這本就夠了

目前我國六直轄市中,以台南市共劃分18選區為最多、台北市8個選區為最少。當選名額則以新北市與高雄市之66名並列最多。 ... 縣議員名額中以屏東縣55名最 12. 於 books.google.com.tw -

#17.新北市議會 - Wikiwand

新北市 議會. New Taipei City Council(英語). 中華民國政府機構. 基礎資訊. 員額, 66人. 授權法源, 地方制度法、地方立法機關組織準則、新北市議會組織自治條例. 於 www.wikiwand.com -

#18.中選會委員會議審議通過下屆直轄市議員選舉新北市議員選舉區 ...

苗栗縣選舉委員會提出的選舉區變更建議方案,查公職人員選舉罷免法第37條第2項規定,選舉區,應斟酌行政區域、人口分布、地理環境、交通狀況、歷史淵源及應選出名額劃分之 ... 於 web.cec.gov.tw -

#19.新北市議員選區重劃侯家軍戴湘儀參選新莊 - 民視新聞

新北市長侯友宜表示,「湘儀是一個認真努力,用心做事的年輕朋友,做什麼角色都很好,只要願意為國家人民做事,才是最重要。」 2022選區重新劃分,新莊 ... 於 www.ftvnews.com.tw -

#20.新北市議員第2選區確定變更新莊成獨立選區- 政治- 中時

中央選舉委員會今天召開委員會議審議,通過下屆直轄市議員選舉新北市議員選舉區變更案,將新北市第2選舉區劃分為2個選舉區,該選舉區內的新莊區單獨 ... 於 www.chinatimes.com -

#21.新竹縣議會第20屆議員選舉選舉區變更案公聽會 - 新竹縣政府

新竹縣選舉委員會依據縣政府函轉峨眉鄉公所「請協助爭取本鄉單獨劃分選舉區,落實選區劃分區域保障原則」及鄉代會「建請將本鄉轄區劃為縣議員單獨選區案」的意見,於4 ... 於 www.hsinchu.gov.tw -

#22.新北市第2選舉區劃分2選舉區新莊成獨立選區| 政治 - CTWANT

中央選舉委員會今天召開委員會議審議,通過下屆直轄市議員選舉新北市議員選舉區變更案,將新北市第2選舉區劃分為2個選舉區,該選舉區內的新莊區單獨 ... 於 www.ctwant.com -

#23.新北議員選區變更新莊自成第3選區| 中華日報|中華新聞雲

為適度調整選區規模,合理反映民意代表性,提升民意代表服務效能,中選會委員會議昨日決議,通過新北市選委會所擬議的選區變更案,將第二選舉區劃分為兩個 ... 於 www.cdns.com.tw -

#24.中選會通過:新北市「新莊」議員選舉成獨立選區 - 台灣新聞雲

中選會表示,本(第3)屆新北市議會議員第2選舉區範圍為林口區、五股區、泰山區及新莊區,應選名額為11名,為適度調整選舉區規模,合理反映民意代表性, ... 於 886.news -

#25.110年公民 - 第 501 頁 - Google 圖書結果

目前我國六直轄市中,以台南市共劃分18選區為最多、台北市8個選區為最少。當選名額則以新北市與高雄市之66名並列最多。 ... (D)縣市議員:複數選區單記制。正確。 於 books.google.com.tw -

#26.選舉制度與族群政治: 以新竹縣立法委員選區劃分為例*

在選區劃分層次,「選區」係為候選人與選民間進行政治契約場域,由. 一定數量選民投票產生特定當選人之區域。 4. 行政首長的選舉,如總統、縣. (市)長,為單一席位選舉, ... 於 jestw.com -

#27.明年縣市議員選區新莊獨立成新北第三區

中央選舉委員會17日審議2022年直轄市議員選舉「新北市議員選舉區變更案」,決議將新北市新莊區從原本第二選區中獨立出來,單一劃為新北市第三選區, ... 於 www.epochtimes.com -

#28.政二代接棒潮)藍綠白「政二代」新人大舉搶攻新北議會現任 ...

年底新北市議員選舉,包括民進黨籍彭成龍與高敏慧、國民黨籍蔡明堂及黃林玲玲等四位現任議員決定交棒,由兒子或姪女參選,加上國民黨議員陳明義之子 ... 於 newtalk.tw -

#29.第3屆新北市議員列表 - 维基百科

以下列出新北市議會第3屆議員名單: 本屆議會共有66個席次。 目录. 1 政黨席次變化; 2 第3屆新北市議員名單; 3 參考資料; 4 相關參閱; 5 注釋; 6 外部連結 ... 於 zh.m.wikipedia.org -

#30.選區簡介-新北市議會全球資訊中文網

選區 介紹. 新北市選區. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12. * 點選地圖可看此地區所屬選區議員. 平地原住民 山地原住民 烏來區 烏來區 三峽區 三峽區 新店區 新店區 ... 於 www.ntp.gov.tw -

#31.五股、泰山、林口外來人口多,對既有勢力不瞭解,選區新人 ...

由於外來人口增加,五泰林的中間選民區塊可以開發,人設的條件影響大,加上此區民進黨基本票盤略大於國民黨,如果分配平均,民進黨當選2席應不是太 ... 於 www.thenewslens.com -

#32.【侯家軍來了2】選區版圖重劃新莊擬獨立牽動席次爭奪戰- 壹傳媒

第2選區一旦確定分家後,民進黨於五泰林地區僅剩賴秋媚獨撐大局,且賴秋媚主要以經營泰山為主,因此同黨新生代李宇翔已選定自己戶籍地林口投入選戰,不僅 ... 於 yimedia.com.tw -

#33.新北市選舉區 - Salonbauxmonde

民主進步黨今天公布新北市議員選舉初選民調結果,第2選區由李宇翔、賴秋媚勝出;第4選區現任4名議員全數過關,新人顏蔚慈、邱婷蔚也搶到門票新北市, ... 於 605822480.salonbauxmonde.nl -

#34.結果開票新北議員[YSJXQI]

08%的得票率贏過其他兩名對手,其他11個選區. 新北市選舉委員會:::最新消息::: 臺北市選舉委員會:::各種選舉資料統計::: 103年新北市議會議員選舉 ... 於 171.autofficinaroma.rm.it -

#35.開票新北結果議員 - 市號松山路156 健康台北區

全國性公民投票案聽證會· 111年選舉· 本本縣各鄉鎮市開票結果統計表本縣各鄉鎮市開票結果統計表. 二)點領選舉票嘉義市選舉委員會辦理110年全國性公民投票 ... 於 104.bebortigia.siracusa.it -

#36.新北市議員選區重劃中選會通過新莊成獨立選區 - Tvbs新聞

中央選舉委員會(簡稱中選會)今(17)日召開委員會議,通過下屆直轄市議員選舉新北市選舉區變更案,原本新北市第2選區,將劃分為2個選舉區, ... 於 news.tvbs.com.tw -

#37.臺北市議會全球資訊網-現任議員

第一選區北投/士林; 第二選區內湖/南港; 第三選區松山/信義; 第四選區中山/大同; 第五選區中正/萬華; 第六選區大安/文山; 第七選區平地原住民; 第八選區山地原住民. 於 www.tcc.gov.tw -

#38.中選會通過新北議員選區變更案新莊自成第3選區

中央選舉委員會今日(17日)召開委員會,會中審議通過下屆直轄市議員選舉新北市議員選舉區變更案,新北市第2選舉區劃分為2個選舉區,變更後第2選舉區 ... 於 www.appledaily.com.tw -

#39.新北市議會- Taipei, Taiwan - Facebook

新北市 議會, Taipei, Taiwan. 57 likes · 13 talking about this · 1175 were here. 新北市議會是中華民國直轄市新北市的最高立法機關,議員產生方式為公民直選, ... 於 m.facebook.com -

#40.公職人員::新北市議員 - 民主進步黨新北市黨部

選區 姓名 電話 傳真 區號 第一選區 鄭宇恩 8631‑9977 8631‑5606 251 第一選區 鄭宇恩 2619‑1988 2619‑1982 248 第二選區 陳科名 2279‑6688 2279‑6699 242 於 www.dppnt.org.tw -

#41.新北市議員選區變更新莊區獨立為第3選區 - 東森新聞

中央選舉委員會今(17)日通過2022年直轄市議員選舉新北市議員選舉區變更案,新北市第2選舉區範圍改為林口區、五股區及泰山區,新莊區單獨劃分為第3 ... 於 news.ebc.net.tw -

#42.新北市第一選區 - DlaFlorysty.pl

臺中市2019 2019-第9屆立法委員臺中市第5選舉區缺額補選. 2013 2013-第8屆立委臺中市第2選區補選新北市是全臺人口最多的市,2019年5月已突破400萬人, 全球城市人口排名第 ... 於 dlaflorysty.pl -

#43.新北議員第2選區重劃案!中選會審議通過:新莊成獨立選區

苗栗縣選舉委員會提出的選舉區變更建議方案,查公職人員選舉罷免法第37條第2項規定,選舉區,應斟酌行政區域、人口分布、地理環境、交通狀況、歷史淵源及 ... 於 www.setn.com -

#44.我國直轄市與縣市議員選舉制度的檢討 - 立法院

我國直轄市議員、縣市議員選舉長年以來採行「單記非讓渡投票制」(single non-transferable vote, SNTV)。在這種選舉制度中,選區的應選名額為複數,但. 於 www.ly.gov.tw -

#45.中選會通過新北市第2選區重劃變更案「新莊」自成一選區

中選會指出,第3屆新北市議會議員第2選舉區範圍為林口區、五股區、泰山區及新莊區,應選名額為11名,為適度調整選舉區規模,合理反映民意代表性,提升民意 ... 於 www.upmedia.mg -

#46.新北第二選區 - Thednc

2020/06/20 05:30 〔記者何玉華/新北報導〕新北市議員第二選區(新莊、泰山、五股、林口)下屆選舉將劃分為兩個選舉區,將新莊區獨立出來,泰山. 於 www.qinktang.co