新埔筆柿餅的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦陳鴻寫的 鴻食代 Home Style:27道人生菜單(限量簽名版) 和李元璋的 風城味兒:除了貢丸、米粉,新竹還有許多其他都 可以從中找到所需的評價。

另外網站味衛佳柿餅觀光農場也說明:柿餅 的原鄉,道地的原味,輕旅行、小旅行的最佳選擇!(9-01月)天天開放免費參觀!每年的九月至翌年一月來到新埔味衛佳柿餅觀光農場,映入眼簾的盡是一幅幅詩情畫意的 ...

這兩本書分別來自健行 和遠流所出版 。

國立臺中教育大學 區域與社會發展學系國民小學教師在職進修教學碩士學位班 謝儲鍵所指導 李鳳慈的 國小學童參與食農教育活動之 體驗價值、學習滿意度及 再參與意願關係研究 (2020),提出新埔筆柿餅關鍵因素是什麼,來自於食農教育、體驗價值、學習滿意度、再參與意願、四健會。

而第二篇論文國立中央大學 客家語文暨社會科學系客家政治經濟碩士班 賴守誠所指導 姜紫儀的 地方產業意象的形成與轉變 –以龍潭茶產業為例 (2020),提出因為有 龍潭茶產業意象、地方產業意象、文化中介者的重點而找出了 新埔筆柿餅的解答。

最後網站商業類篇名:「柿柿如意」---新埔柿餅產業行銷策略探討作者則補充:大家稱之為筆柿,用筆柿製作出的柿餅還算是新的產品。但因為它的外型呈長圓柱. 形,無法使用到普通的去皮雞,因此目前只能用人工削皮 ...

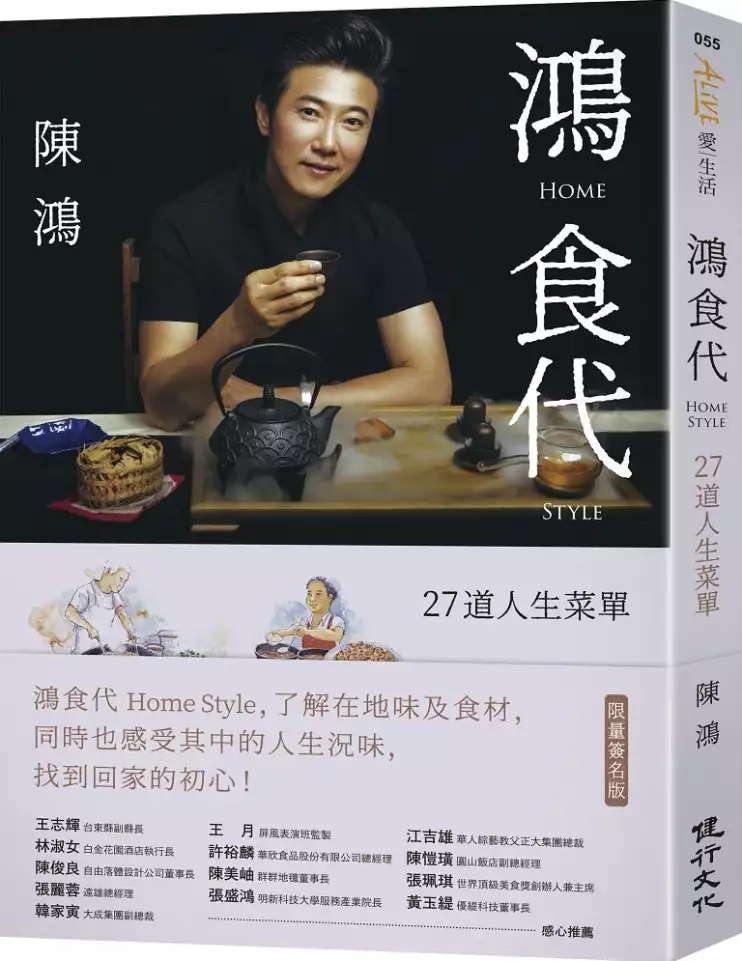

鴻食代 Home Style:27道人生菜單(限量簽名版)

為了解決新埔筆柿餅 的問題,作者陳鴻 這樣論述:

鴻食代 Home Style,是了解在地味及當地的食材 更是找到回家的初心,在品嚐美食同時也感受背後的人生況味。 如果說,每個人的人生都是一場精采的展演,那麼每個人背後必定都蘊藏了許許多多值得我們去挖掘、探訪和了解的真實故事,以及一幕幕感動人心的場景。 陳鴻,與其說他是個跨界的美食創意料理大師,倒不如說他是「美食界的說書人」或者是「人生況味的策展人」和「美味關係的電影導演」來得更加合適。 他經常隨手就能運用手邊現有的食材,再融入自己的創意和巧思,做成一道道獨樹一格的菜,很多甚至都是一般食譜裡沒有的菜,都是「老師沒教過的菜」。更有甚者,他在過

往主持的美食節目中,細膩而又貼心的將每一道菜背後所蘊含的人生故事、歷史文化,一一娓娓道來。讓人品的,不只是菜,更是生活美學,是傳統藝術,以及感動人心的生命力。 中年歸來的他,明心見性,見山又是山,見水又是水,彷彿還帶了點走過繁華歲月後的沉澱。聽他講話,話裡每個主角都是故事,包括他的祖父母、父母親、外婆,以及他這一路上所遇見的貴人、朋友、店家,甚至是賣菜的小販;看他做菜,菜裡也有許多感人的故事篇章,每一道食材背後都承載了他所經歷過的所見所聞、雨露風霜和生命情感;也許,再多深入了解一些,還能有機會知道更多他生命歷程中的每一段故事情節。 他的料理創作帶我們閱讀

世界,品味人生,看見生活中不一樣的美好光景,體察非常不一般的文化底蘊,以及他潛藏於心的深厚學養與豐富內涵。 本書特色 ★首刷限量簽名書 ★陳鴻第一本飲食散文,藉由所看、所接觸的人事物,帶出一則則自身或他人的生命故事,以及從中所得到的感悟、啟發或反思。 ★萬千紅塵,人生百味,以陳鴻人生中的各階段或是他曾經待過的城市和地區來畫分,利用當地的特色食材或菜式來帶領大家感受他那段經歷中的所見所聞。 名人推薦 台東縣副縣長王志輝、屏風表演班監製王月、華人綜藝教父正大集團總裁江吉雄、白金花園酒店執行長林淑女、華欣食品股份有限公司總經理許裕麟、圓山飯店副總經理陳愷璜、

自由落體設計公司董事長陳俊良、群群地氊董事長陳美岫、世界頂級美食獎創辦人兼主席張珮琪、遠雄總經理張麗蓉、大成集團副總裁韓家寅

新埔筆柿餅進入發燒排行的影片

【鳥夫人&鳥先生】粉絲專頁

https://www.facebook.com/birdblog228

【鳥夫人&鳥先生】部落格-柿餅遊記

https://www.birdcp.com.tw/hsinchu-5/

國小學童參與食農教育活動之 體驗價值、學習滿意度及 再參與意願關係研究

為了解決新埔筆柿餅 的問題,作者李鳳慈 這樣論述:

近年來,食農教育在臺灣蓬勃發展。隨著科技的日新月異,食安問題也出現了危機,食農教育成為大家所關注的重要議題。因此,學校結合非營利組織推動食農教育顯得更為重要。本研究旨在探討國小學童參與食農教育活動之體驗價值、學習滿意度與再參與意願的現況與影響力,並分析不同背景變項的國小學童在體驗價值、學習滿意度與再參與意願間的差異情形。本文以問卷調查的方式對於彰化縣安安國小曾參與四健會組織食農教育活動之中、高年級學童進行施測。共發150份問卷,回收後共有142份有效問卷。爾後,本研究透過描述性統計、獨立樣本t檢定、單因子變異數分析、皮爾森積差相關以及多元迴歸分析等統計方法來進行問題分析,並統整學生課堂日記及

回饋單作為質性分析的資料來源。本研究結果發現如下:一、不同性別會影響學童對體驗價值中「投資報酬」構面;不同年級學童對於體驗價值中「服務優越」構面與學習滿意度中「學習環境」構面有不同的感受。二、學童參與食農教育活動後在體驗價值、學習滿意度與再參與意願的感知度均為高程度。三、學童的體驗價值與學習滿意度之間呈現高度正相關;體驗價值與再參與意願之間、學習滿意度與再參與意願之間呈現中度正相關。四、學童的體驗價值中「投資報酬」構面與學習滿意度中「成長學習」對再參與意願具有預測力。五、學習滿意度為體驗價值與再參與意願的中介變項。

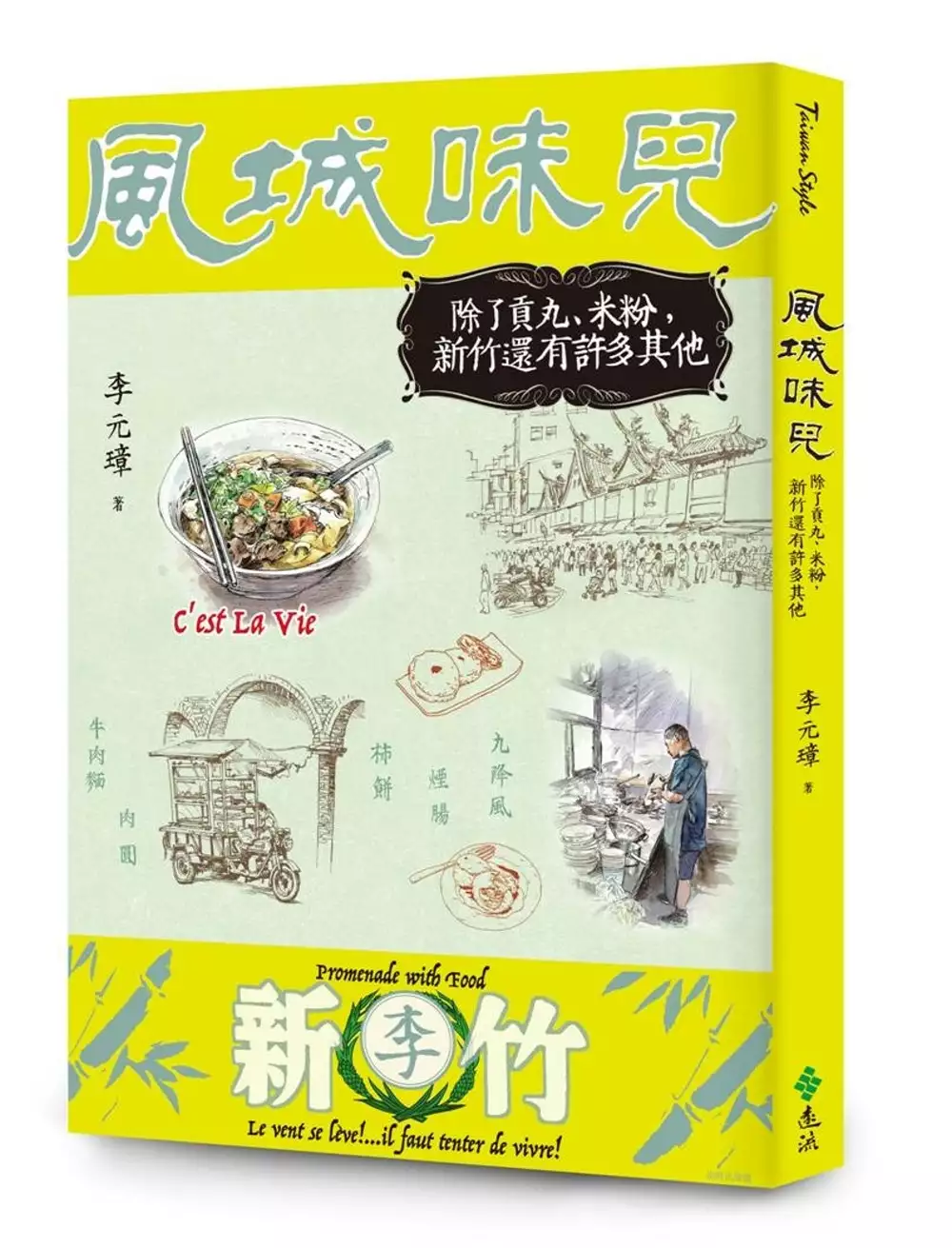

風城味兒:除了貢丸、米粉,新竹還有許多其他

為了解決新埔筆柿餅 的問題,作者李元璋 這樣論述:

台灣飲食書寫的新古典,在地市井灶頭的老滋味 吃出塹城的風流倜儻 新竹古名「竹塹」、人稱「風城」。 這是一部聚焦於新竹的飲食文集,在別具復古情懷的字裡行間,流洩出文人的風雅情思、美食家的幽默諧趣。 【大啖新竹的美食味兒】 書中觸及的飲食包括遠近馳名的貢丸、米粉、肉圓、炸粿、刈包、柿餅,以及煙腸、烏魚子、牛肉麵、鴨香飯、竹塹餅、美祿柑、黑貓包與糯米湯餃等。或上溯淵源來處與食材製程,或詳說料理方式與在地特色,更一一描繪其色相、香氣、口感與餘韻…… 旁徵博引、比擬譬喻,往來眼前與史料,甚至出入現實與想像。下筆如舉箸,隨意自在間,直指飲食的真諦,盡得料理的精髓。在在勾引

讀者的味蕾肚腹,一新饕客的舌尖記憶,教人忍不住掩卷喊餓。 〈新竹之胃〉:「青花碗裝著油光鮮亮的米粉湯或大麵糊,在熱氣蒸騰的攤頭切上幾碟小菜,有時滷豬肚、大腸頭、下水料,有時豬皮、蘿蔔、油豆腐、紅糟肉。就上心愛的「阿比」,再屈起一腳、手扶膝蓋、踞坐凳頭。」 【嗅聞新竹的風土味兒】 「南風怕鬼,鬼怕新竹風。」秋冬吹掠的九降風,吹出了新竹的「風城」稱號,也因應不同風勢地形,吹出數種在地美食:米粉、烏魚子、柿餅、仙草與芋頭等。作者娓娓道出,兼具可讀性與知識性。 新竹牛肉麵風行,店攤密度極高,本書從早期閩粵移民、戰後外省移民、科技移民與外籍移民等五波移民潮,剖析「國麵」的引進、

融匯與轉化過程,同時迴映出此地不斷吸納外來移民的歷史遞嬗軌跡。 本書從氣候地理條件,從移民族群背景,從在地風土民情等不同面向切入,窺看塹城吃食的獨特性,拼湊起一幅有滋有味,有風有水有地氣的美食地圖。 〈九降風的味道〉:「九降風吹進大南勢,成就了溫潤清香的米粉;吹拂海濱,成就了人稱「烏金」的烏魚子;吹進新埔旱坑里,成就了芳美甘甜的柿餅;吹進關西鹹菜甕,成就了仙人贈與的青草;同時遍吹湖口台地與大安溪口,成就了濃郁綿密的芋頭。」 【領略新竹的人文味兒】 「這種好出身的胖子都是天生的美食家。」書中描繪出身竹塹名門的林占梅,午后置身在他一手打造的台灣四大名園「潛園」裡,臨著蝴蝶

窗,寤寐間,猶癡癡念念竹塹餅、柴梳餅、黑貓包與白毫烏龍(膨風茶)等在地茶點,寫來別具風情韻致。 還虛擬出饞秀才、癡相公等文人角色,請他們帶路,從北門承恩門起始,逡巡於北郭園、長和宮、鄭家聚落與都城隍廟,沿著城門走走吃吃,遍嘗冬瓜茶、鴨香飯、燒酒雞、炸粿、刈包與四神湯等日常小食,古城舊事宛在眼前,再現塹城百年來的都城氣息。 穿街走巷,透過對掌故軼聞的提舉,對前人往事的遙想,復刻昔時城下風景;更從那一味味陸續端出的美食間,嗅聞史冊地誌不及載下的香氣與滋味。 〈清江舍的美食地圖〉:「他既要醒又愛睏,該趁大好辰光練練騎射了,這太平日子甜美舒適得讓人肆無忌憚地長肉……。清江舍終究睡著了

,嘴角留著口涎。他本極愛吃,誰叫這種好出身的胖子都是天生的美食家呢?」 本書特色 ★可讀性:接續飲食散文書寫的古典傳統,道出新竹的美食味兒、風土味兒、人文味兒。 ★親和感:搭配兼富庶民與文人氣息的速寫畫作,新竹的城市風光、巷弄景貌躍然紙上。 ★實用度:隨附尋味散步地圖、小攤店家搜羅與風物美食備忘錄等,足供讀者按圖索冀。 名家推薦 王浩一(作家) 宇文正(作家、《聯合報》副刊主編) 沈方正(老爺酒店集團執行長) 胡天蘭(食評家) 舒國治(作家) (依姓氏筆畫排列) 好評推薦 他的美食描述文字極其精彩也精闢。從書裡,我知曉了貢丸的各種調味、

客家煙腸佐以獨特沾醬、九降風下米粉的好味祕密、鴨肉麵裡的蒸鴨湯頭汁⋯⋯,這是內行人的派頭與口味。 李元璋老師治史能力亦佳,閱讀此書,讓人更容易理解這座舊城的人文歷史痕跡,有些是百年的先民習俗,有些是一路走來的族群口味,有些是廟口的傳家好味道,他還釐清了新食物與舊城的關係,清新地把味蕾的滋味撥弄得更加可口。他記錄著食物,風城記憶著過往。我喜歡《風城味兒》的文字敘述,讓這座舊城裡勤奮勞動的住民,以及途經、旅居的遊人過客們,都能饗食新竹特有的溫暖滋味。──王浩一(作家)

地方產業意象的形成與轉變 –以龍潭茶產業為例

為了解決新埔筆柿餅 的問題,作者姜紫儀 這樣論述:

現有探討茶產業變遷的學術研究多半為實體產業面向,集中於產業的市場分析、產品銷售,研究方式以官方機構統計資料和實地訪談為主,對於詮釋產業意象層面則缺乏關注。這些被形塑而來的地方產業意象,如何改變他的樣貌以迎合社會大眾的喜好,成為探索地方產業意象不可或缺的研究取徑。 本研究以龍潭茶產業意象為研究對象,龍潭地區為客家文化重點發展區,茶產業亦是廣為人知的地方產業之一。發展歷史悠久的龍潭茶產業意象經過媒體的建構與詮釋,逐漸由傳統、辛苦的意象轉變為浪漫、優美的意象,而意象會隨著社會變遷出現差異,在轉變的背後除自然環境與歷史人文條件外,也蘊含了政治經濟、人為因素交互作用下的結果。 對實體產業的

了解提供本研究釐清龍潭茶產業意象轉化的歷程,也成為後續意象推廣的證據,筆者將三種材料作為了解龍潭茶產業意象特徵的的素材,第一種為跨時性的報紙文本,說明不同時空背景下媒體賦予龍潭茶產業的意義,第二種文本是當地業者的訪談資料,以全面了解不同業者心目中龍潭茶產業的面貌,說明茶產業在各時期分別被媒體以何種樣貌與方式呈現,最後透過第三種文本-廣告,闡述龍潭茶產業在各時期所蘊含的意象社會意涵。 研究發現,龍潭茶產業意象透過文化迴路的表徵、認同、生產、消費、規範這五個循環不斷重複而來,在媒體這些文化中介者作用下,龍潭茶產業意象在1981-2020年間共歷經3波轉折,從過去被視為傳統且勞力密集的茶產業和

生產場所的茶園,如今被重新建構出浪漫優美的氛圍,品質意象也從過去較為低價的商用茶逐步轉為精緻茶,尤以2012年統一企業的品牌茶裏王廣告播出後轉變最為顯著,茶園也逐漸成為觀光客凝視的新要角,龍潭茶產業意象由早期地方業者自行主導,逐漸轉移到政府機構與文化中介者的影響力,轉變至今則是由媒體和消費者操作龍潭茶產業意象的力量較大。

新埔筆柿餅的網路口碑排行榜

-

#1.柿柿如意跟著柿子去旅行 - 玄奘大學

新埔 柿業有成-新埔社區深根服務計畫成果 ... 用12月時台中市東勢區出產的筆柿來作柿餅,嗜甜的老饕知道要等至12月後,甜蜜軟Q的筆柿柿餅才會上市。 於 www.hcu.edu.tw -

#2.新埔味衛佳柿餅工廠(含交通指引) | BringYou

位於新竹線新埔鎮的味衛佳柿餅工廠, 已經成為攝影界相當知名的取景地點, ... 也就是上面大家看到圓圓壓扁的柿子, 而掛在果樹上的都是筆柿, 筆柿比一般 ... 於 www.bring-you.info -

#3.味衛佳柿餅觀光農場

柿餅 的原鄉,道地的原味,輕旅行、小旅行的最佳選擇!(9-01月)天天開放免費參觀!每年的九月至翌年一月來到新埔味衛佳柿餅觀光農場,映入眼簾的盡是一幅幅詩情畫意的 ... 於 035892352.28.ecity.tw -

#4.商業類篇名:「柿柿如意」---新埔柿餅產業行銷策略探討作者

大家稱之為筆柿,用筆柿製作出的柿餅還算是新的產品。但因為它的外型呈長圓柱. 形,無法使用到普通的去皮雞,因此目前只能用人工削皮 ... 於 www.shs.edu.tw -

#5.因應大陸進口柿餅偽裝成新埔柿餅低價販售;歡迎所有老朋友 ...

即日起至除夕,“筆柿餅”無限量供應中... 歡迎所有機關、團體、公司、行號、活動、尾牙發起~“團購”! 味衛佳柿餅,邀請各位 ... 於 a5892352.nidbox.com -

#6.【新竹‧新埔】味衛佳柿餅季還沒結束哦12月~1月曬筆柿@ 阿 ...

(1) 筆柿(2) 筆柿(3) (4) (5) (6) 老婆最近常唸著柿餅季節都快過了,今年都還沒去買柿餅呢!就利用假期到新竹市走走,順便繞到新埔鎮旱坑里去買柿餅。曬柿餅果然已到了 ... 於 blog.xuite.net -

#8.新埔柿餅味衛佳柿餅教育農園

新竹縣新埔鎮旱坑里味衛佳柿餅後山約三公頃的果園裡,有二百餘棵的柿樹,柿子成熟時,滿山紅紅 ... 【服務項目】味衛佳柿餅利用石柿、牛心柿及筆柿加工製作柿餅為主, 於 035892352.tw.tranews.com -

#9.新竹新埔。味衛佳柿餅觀光農場季節限定曬柿餅免費拍照 ...

不同的季節,柿子的品種、口味也不同喔。這一盤有筆柿、牛心柿及石頭柿,依照不同的生產期,製作美味好吃的柿餅。 免費 ... 於 ihappyday.tw -

#10.新竹新埔小鎮味衛佳柿餅~筆柿石柿牛心柿古法製作 - YouTube

https://youtu.be/-oA0Q51SaaI味衛佳 柿餅 觀光農場位於新竹縣 新埔 鎮,一字排開的曬柿場讓它成為該地相當知名的 柿餅 製作工廠,吸引了許多攝影愛好者到此 ... 於 www.youtube.com -

#11.新埔柿餅- {產地小旅行} - 男人廚房1+1

雖然都是柿子做成的柿餅,但是每個品種做出來的柿餅在香氣和口感上還是 ... 來到的是新竹新埔,這邊主要產的柿子品種就有三種,石柿、牛心柿和筆柿, ... 於 colin7287.pixnet.net -

#12.[遊記] 新竹新埔九降風吹起的金黃柿海味衛佳柿餅觀光農場

味衛佳柿餅觀光農場◎ 地址:新竹縣新埔鎮旱坑路一段283巷53號◎ 營業時間:0800-2100 ... 有三種口味筆柿餅石柿餅牛心柿餅可以試吃。 於 linshu527.pixnet.net -

#13.柿餅專區 - 新埔鎮農會

柿糬禮盒. 6顆/盒. NT$ 480 元. 柿糬. 1顆. NT$ 75 元. © 新埔鎮農會All Rights Reserved. 連絡電話: 03-5882002. 地址:新竹縣新埔鎮中正路582號. Email :. 於 www.hpm.org.tw -

#14.新竹景點|秋收最美的風景,新埔味衛佳柿餅觀光農場

新埔 製作柿餅的歷史已超過百年,每當九降風吹起,客家小鎮又再度染上一抹淡淡的金黃!由於乾旱的地理環境與強勁的 ... 現場的柿子品種則有石柿、牛心柿及筆柿等三種。 於 gosunbody.com -

#15.新竹縣新埔鎮公所-觀光旅遊-地方特色

這幾年來大陸柿餅ㄧ直衝擊本土加工柿餅,也造成本地柿餅加工戶困擾,因此;要如何杜絕大陸柿餅在市面上販售及如何保障柿農的權利及品質;新埔鎮農會做法是 ... 於 www.sp.gov.tw -

#16.〈生活休閒〉九降風起新竹新埔樂柿多| 中華日報 - LINE TODAY

柿子紅了,九降風也來了,正是曬柿餅的好時節,到新竹新埔可看到一盤盤在 ... 此外,柿餅教育農園則種植許多不同品種的柿子,有筆柿、石柿等,均可近 ... 於 today.line.me -

#17.[新竹。新埔柿餅] @ 悠比~[食。玩]

柿子有分石柿,牛心柿跟筆柿,平常我們吃到胖胖圓圓的大多是石柿跟牛心柿,產期是9月到12月初. 12月初到一月,就是筆柿了!! 筆柿就是個頭長長的那種,在秋冬的日本街很常見 ... 於 big168.pixnet.net -

#18.【新竹景點】新埔柿餅一日遊-味衛佳、金漢柿餅農園

秋風不只能掃落葉,更能吹出一顆顆黃澄澄的新埔柿餅。位於新埔的味衛佳及金漢觀光農園,可是觀賞曬柿餅的好所在。每年的9月到隔年1月, ... 筆柿Photo by コヲダ. 於 joshuaworldtravel.com -

#19.金漢柿餅教育園區|新竹新埔觀光工廠景點 - 熊本一家

金漢柿餅教育園區~柿餅柿干柿霜柿染DIY 新竹新埔是柿餅重鎮是眾所皆知的(就像新竹米粉、摃丸一樣),但新埔本身並非柿子的重要產區,反倒是新埔乾旱、少雨、風大而造就 ... 於 www.leeleelin.com -

#20.第1 頁 - 筆柿飛搜購物搜尋

12月份筆柿開賣!新埔柿餅(牛心柿、石柿子、筆柿、柿霜)中午前訂當天出貨! ... 當季新埔名產台灣特產天然手工新埔劉家柿餅筆柿石柿牛心柿柿霜柿餅. 於 shopping.feeso.com.tw -

#21.【新竹.新埔】九降風乾的《味衛佳柿餅》

想要品嚐冬令時節最特殊的零嘴請進http://tw.myblog.yahoo.com/angela_cwlee/article?mid=19724&next=19688&am. 於 cwlee.pixnet.net -

#22.新竹/新埔鎮旱坑里10間柿代相傳的柿餅人家 - 聯合報

秋天是品嚐柿子及柿餅季節,尤其是新竹縣新埔鎮旱坑里更是台灣柿餅最重要生產區,來到旱坑里買柿餅,大多數都是來金漢及味衛佳2處知名柿餅教育農園, ... 於 udn.com -

#23.九降风起晒柿熟新埔笔柿续登场 - 大纪元

名闻遐迩的新埔柿饼,历经牛心柿盛产期后,紧接登场的便是甜度高、口感更佳的“笔柿”,不少游客闻讯前来,一尝笔柿滋味。 於 www.epochtimes.com -

#24.正臺灣柿餅手作柿餅柿餅新埔柿餅北埔柿餅 - 露天拍賣

正臺灣北埔手作陳記柿餅. 共有4種、筆柿柿餅、牛心柿餅、牛心柴燒手作柿餅、有天然柿霜牛心柿乾。(天然柿霜牛心柿乾可直接食用、沖泡作柿茶、燉雞作湯). 本店柿餅皆 ... 於 www.ruten.com.tw -

#25.良柚柿餅_筆柿餅 - 聯合農產品網路商城

在台灣新竹-新埔-百年柿餅故鄉的百年老舖─良柚柿餅,在每年秋天柿子成熟時,選用上選新鮮台灣柿子來釀製柿醋,良柚柿餅秉持天然陳釀的客家古法,絕不添加任何添加物〈不 ... 於 www.efarm.org.tw -

#26.【新竹。新埔鎮】免門票!「味衛佳柿餅觀光工廠」 - I'm Vivi糖 ...

每年9月中旬~隔年1月是「曬柿餅」的季節今年剛好小妞國文有一課教到曬柿餅,想說與其看課文倒不如實地去感受一下所以就來到了位於新竹縣新埔鎮的「味 ... 於 vvnangela.pixnet.net -

#27.【新竹‧新埔】味衛佳柿餅季還沒結束哦12月~1月曬筆柿

(1) 筆柿(2) 筆柿(3) (4) (5) (6) 老婆最近常唸著柿餅季節都快過了,今年都還沒去買柿餅呢!就利用假. 於 jende168.pixnet.net -

#28.新竹新埔景點推薦|黃澄澄柿餅季節到囉!味衛佳柿餅教育農園 ...

牛心柿餅:為市面上最常見之品種,果肉較厚,口感較軟石柿餅:傳統製作柿餅時所使用的品種,目前大多已牛心柿居多,口感較細、較清甜筆柿餅:近幾年由日本 ... 於 suni.tw -

#29.【玩耍】新竹。新埔。味衛佳柿餅觀光農場(拍柿餅、喝柿茶

在柿餅季的末尾走訪味衛佳柿餅觀光農場, 和傲嬌的筆柿玩自拍,喝上一杯熱熱的柿餅茶,再帶上兩盒柿乾,一全我的柿餅心頭夢。 2007年,我在校慶園遊會上買了幾張明信片 ... 於 tonlinphoto.pixnet.net -

#30.新埔劉家柿餅- 天然食品專賣店

2021.12.29 早在去年就想參觀柿餅的製造過程了❤️❤️❤️ 但是新埔北埔這兩個說 ... 石柿」、「筆柿」依序成熟其中「石柿」是新竹特有的品種老闆邊介紹柿餅邊給我試 ... 於 natural-foods-store-1548.business.site -

#31.新竹景點》金漢柿餅教育園區.免門票景點~秋天最美的色彩

來一趟新竹新埔鎮山上的柿子農業園區, 到處都是金光閃閃發亮的柿子, 就像是一顆顆寶石掛在樹上。 而 ... 於 yoke918.com -

#32.馥橙芳園

每年的10月到隔年的2月是新埔柿餅的產季,新埔是全國最好最有名的柿餅產區,10月份開始出產牛心柿餅,11月則為新埔當地特產的石柿,到隔年1月則出筆柿,做柿餅的過程及 ... 於 www.liling.url.tw -

#33.筆柿柿餅外型如筆也像「小芒果」 香甜綿密大受市場歡迎

新埔柿餅 從去年11月底開始進行筆柿柿餅的加工,今年因為原料量大,預計將持續加工製造到舊曆春節過後。(記者黃美珠攝). 2019/01/03 19:46. 〔記者黃美珠/新埔報導〕 ... 於 news.ltn.com.tw -

#34.柿柿如意--"味衛佳柿餅觀光農場"、桃園楊梅"新農街水餃"

2016/ 01/ 01 衛味佳柿餅觀光工廠】 2016的第一天來到了位於新埔鎮的【衛味佳柿餅觀光工廠】 一片黃橙橙的柿餅 ... 這種長圓形的柿子品種叫做"筆柿". 於 h79188012.pixnet.net -

#35.正宗台灣 新埔柿餅 特大顆筆柿 每天新鮮出爐 傳承四代 ...

正宗的台灣新埔柿餅,傳承四代,工廠直營,自產自銷,我們所有的柿子都是 台灣種植 台灣製作的喔! 嚴選台灣本土新鮮的柿子,純手工古法製作加工製成的柿餅, ... 於 shopee.tw -

#36.More content - Facebook

筆柿 (柿餅、柿乾都有) 宅配訂購請來電口試!當然,來店面試也行! 口試電話:03-5892352 網路亦可:http://035892352.28.ecity.tw/go/m 面試地址:新竹縣新埔鎮旱坑路 ... 於 zh-tw.facebook.com -

#37.秋涼採柿去!新埔柿餅豐收場面壯觀 - 人間福報

至於以傳統日曬風吹方式做柿餅的味衛佳,除了曬自家一點五公頃柿園生產的柿子,也會收購南部的柿子來加工,品種包括牛心柿、石柿和筆柿;筆柿品種引進自日本,大概這十二年 ... 於 www.merit-times.com -

#38.厚德自然農場&小農聯萌

<<小農聯萌>>新竹新埔-柿餅 ... 柿餅是新埔鎮的特產之一,其中金漢柿餅傳承了第三代,是新埔柿餅業者中非常有名氣的其中一家。 ... 筆柿/盒,約7-10塊--220元 於 www.hoder.com.tw -

#39.新埔柿餅

金漢柿餅教育園區除供應柿餅、柿干、柿霜等製品之外,並提供產業及生態解說、柿染DIY體驗、戶外教學行程規劃等,以及柿染提袋,,需要提前預約,以利金漢柿餅事先安排。 於 03-5892680.myku.tw -

#40.新埔秋天最美的風景晒柿餅 - 康軒學習雜誌

新竹縣新埔鎮是臺灣最早開始做柿乾的地方,現在是新埔鎮最主要跟最出名的特產, ... 隨月份不同能吃到不同柿子做的柿餅:9月~11月是石柿、牛心柿,11月~1月筆柿。 於 www.top945.com.tw -

#41.新埔柿餅‧味衛佳柿餅加工廠 - 睡天使醒惡魔成長日誌

這就是牛心柿、筆柿、石柿… content.jpg 至於這是什麼?找不到人問…. content.jpg 老爸去排 ... 於 www.me4child.com -

#42.新竹~九降風柿餅 - 美麗台灣心視界

新竹新埔一帶的柿餅加工名聞遐邇,也是由來已久的百年歷史產業。 ... 秋季乾爽的"九降風"來幫忙新埔柿餅自然風乾 ... 橙紅蜜柿~「筆柿」,側看像似毛筆的筆尖. 於 www.twbest1.com -

#43.【新竹新埔】新埔九降風,強柿登場味衛佳柿餅觀光果園X金漢 ...

甜柿(高山甜柿)可以直接食用,澀柿(平地澀柿)要處理才可以食用。新埔做柿餅的原料:主要是澀柿系列中,【石柿】【牛心柿】【筆柿】三種。這 ... 於 clhpharmacy.chimei.org.tw -

#44.觀光工廠推薦》新竹新埔金漢柿餅教育農園 曬柿餅季節又到了

2.有底筆袋:一份150元,約40分鐘。 3.兩用背袋:一份300元,約60分鐘。 ▽不論大朋友小朋友都適合的DIY柿染體驗 ... 於 momotravel.tw -

#45.新竹新埔--味衛佳柿餅觀光農場 - 隨心所欲查爾斯

吃完了日勝飲食店的美食後,我們來到了「味衛佳柿餅觀光農場」, 新埔的 ... 這裡的柿子有三種,包含石柿、牛心柿、筆柿等,不同季節出產的是不同的 ... 於 g8906011.pixnet.net -

#46.新竹新埔景點 味衛佳柿餅觀光農廠。免費參觀、免費導覽

秋天到了,該來賞這片橘黃了!! 每年九月開始到十二月,是柿子的季節。 味衛佳柿餅觀光農場位於新竹新埔,除了可免費參觀、免費導覽外, 還有柿染DIY可 ... 於 flyingwings1211.pixnet.net -

#47.【食記】新竹新埔ღ 德記柿餅加工站:牛心柿餅、乾牛心柿餅

2022年1月17日 — 這間德記柿餅加工站位於大馬路邊,來新埔都會經過,地點非常好。 ... 【食記】新竹新埔ღ 德記柿餅加工站:牛心柿餅、乾牛心柿餅 ... 少見的筆柿. 於 chunmin40.pixnet.net -

#48.[新埔]陳記柿餅加工站-新產品-筆柿柿餅 - 海水格格x饗樂生活

筆柿柿餅 在製作上較費工夫,因為原有的削皮機只能咬圓形的果實,這長長的筆柿 ... 筆柿. 陳記柿餅加工站地址:新竹縣新埔鎮五埔里新關路五埔段665號 ... 於 seawater.com.tw -

#49.金漢柿餅 - 黑貓Go物車

金漢柿餅. 2021的柿子因為缺水,導致柿子果實較小顆,每盒約9顆左右~ ... 筆柿-柿餅(2021)產季中,歡迎下訂!!! ... 連絡地址:新竹縣新埔 旱坑路一段501號. 於 s.ccat.com.tw -

#50.【新竹新埔】新埔柿餅九降風(1)

在曬之前首先就是要脫衣服啦(誤),目前工廠都是採用機器自動削皮的方式, 另外若是筆柿這種比較長形的柿子,就得用人工來削皮。 ... 除了柿餅外,旱坑里這邊 ... 於 zaphkielyang.blogspot.com -

#51.【新竹新埔劉文祥】厚工就是為了成就好品質 - 厚生市集

柿子品種很多,脆甜可口的甜柿、牛心柿、筆柿、石柿……等。每種都可以做成柿餅嗎?跟著我們產地同仁前來柿餅故鄉新埔一探究竟吧! 於 www.farm-direct.com.tw -

#52.甜心筆柿餅良柚柿餅~百年老店~日曬天然素食 - 奇摩拍賣

※我們的產品~新埔九降風古早味製造的皮薄果肉細緻無毒不薰硫磺~ ~日曬古法手工製作,百年柿餅本舖,柿餅達人精製, 天然口感香醇~! 2.產品介紹: · 柿餅: 柿餅是青柿子去皮後 ... 於 tw.bid.yahoo.com -

#53.【新竹-新埔鎮】2021新埔柿餅節|味衛佳柿餅教育農園|九月 ...

2021新埔柿餅節登場囉因為疫情的關係,今年必須全程戴口罩拍照要與柿子保持適當距離, ... 原來現在是牛心柿跟石柿的產季,筆柿要等到十二月之後了. 於 www.walkerland.com.tw -

#54.新埔柿餅筆柿~新竹味衛佳- 飲食YiroYiro - udn部落格

Oct 28, 2015 - 在南園嘗到很美味的筆柿, 聽說買這筆柿的農園離南園不遠, 便順路來看看。 下圖是還沒摘的筆柿柿子得先去皮、烤過後再曬, 目前仍用最原始日曬方式的 ... 於 www.pinterest.com -

#55.【自家生產】新竹新埔筆柿柿餅(600g)外銷日本必買伴手禮

正宗的台灣新埔柿餅,傳承四代,工廠直營,自產自銷,我們所有的柿子都是台灣種植台灣製作的喔! 嚴選台灣本土新鮮的柿子,純手工古法製作加工製成的柿餅. 於 jdfruit888888.waca.ec -

#56.新竹、新埔|味衛佳柿餅工廠.柿子濃縮了秋季專屬的風味

味衛佳主要是以石柿、牛心柿及筆柿加工製作柿餅為主,分別有柿餅、柿乾、柿霜三種,老闆堅持遵循古法,利用日曬及碳烤方式製作各種不同風味的柿餅,每一顆柿子都是經過 ... 於 journey.tw -

#57.【新竹。新埔】雨中賞柿行。味衛佳柿餅觀光農場 - 1817BOX ...

味衛佳柿餅觀光農場每年的九至翌年一月來到新埔味衛佳柿餅觀光農場, ... 筆柿. 【新竹。新埔】雨中賞柿行。味衛佳柿餅觀光. 新竹縣新埔鎮旱坑里味衛 ... 於 1817box.tw -

#58.【遊記】{新竹。新埔鎮}味衛佳柿餅觀光農場 - 村長報哩哉

「味衛佳柿餅觀光農場」是新埔鎮比較多人來訪的農場,有曬柿子可看,有柿餅能買及DIY教室做 ... 澀柿有石柿、牛心柿及筆柿,澀柿比較適合用來當柿餅. 於 ketr0403.pixnet.net -

#59.新埔衛味佳、金漢柿餅園區,北埔楊記柿餅 - 豆豆的世界

11月底就輪到曬個頭長長的筆柿,不是圓滾滾的石柿了。雖然天色有點陰,但是因為是正中午,所以還是拍到一瞬間的陽光照射烘托下越發金黃的柿子。 於 santaclaustw.pixnet.net -

#60.新竹新埔美食。金漢柿餅教育園區。柿代相傳工坊 - 極光公主飛妮

Winnie約我去新竹新埔,參加柿餅節的柿餅展示和手機攝影, ... 有不同口味的柿餅:牛心柿、柴燒口味的、石柿、筆柿,每種都有不同的口感、甜度和Q ... 於 fanniejade.com -

#61.《味衛佳柿餅教育農園》【新竹縣‧新埔鎮】九降風起柿子紅了 ...

在新竹縣新埔鄉的丘陵山區種植了一大片的柿子園,品種大致上有石柿、牛心柿及筆柿,早期果農將這些柿子做成「水柿子」或「紅柿子」在市場販售,因為 ... 於 perfectshow.pixnet.net -

#62.〖金漢杮餅〗曬柿餅季開跑.傳承三代的柿餅廠.免費入園 ...

金漢柿餅教育農園 · 超大可愛柿子 · 新埔曬柿子 · 柿餅試吃喜歡再買! · 筆柿柿霜餅 · 金漢柿餅農園資訊 ... 於 almablog.com.tw -

#63.味衛佳柿餅。把柿子的好味道給濃縮起來吧!

... (這是截至目前標過最遠的口碑卷=。。=) 今天去的是新埔有名的柿餅店---味衛佳柿. ... 我們現在正好碰到筆柿的季末,所以拿的當然是筆柿囉! 於 kanpai.pixnet.net -

#64.九降風下烘烤而成的累累橘紅~ 新竹新聞玩全台灣旅遊網

用來做柿餅有筆柿、石柿及牛心柿等三個品種,加工製作柿餅約在農曆9中旬至年底。新埔旱坑路一帶聚集許多柿餅加工廠,較知名的有味衛佳柿餅、金漢柿餅、阿源伯柿餅等; ... 於 okgo.tw -

#65.新埔好好吃的柿餅@味衛佳觀光果園 - 菓子の幸福週記

【味衛佳觀光果園】 地址:新竹縣新埔鎮旱坑路一段283巷53號電話:(03)589-2352 ... 石柿和牛心柿產期都是9月中~11月,筆柿則是11月底~1月. 於 hahalover.pixnet.net -

#66.新埔筆柿餅在PTT/mobile01評價與討論 - 牙科醫療資訊整合站

小提醒:柿餅表面呈現白粉是「柿霜」,是柿子內部葡萄糖轉換成粉狀結晶物(不是腐敗... 新埔名產1斤裝台灣特產天然手工新埔劉家柿餅筆柿石柿牛心柿柿霜柿餅伴手禮手伴. 於 dentist.reviewiki.com -

#67.[城市俗下鄉去] 新竹新埔味衛佳柿餅 - 維多利亞的廚房

特地幫想去看曬柿子的網友問了農家,原則上到明年一月以前都還有機會看到曬柿子,只不過柿子的種類將以筆柿居多。總之,大家把握時間囉。 延伸閱讀: 豆寶 ... 於 victoriatpe.pixnet.net -

#68.新埔柿餅宅配

新埔柿餅 宅配情報,新竹縣新埔鎮的陳記柿餅傳承已三代,已有百年以上的歷史,在1986年接受行政院農委會... 全年可以提供柿餅,以牛心柿餅、石柿柿餅及筆柿柿餅為主, ... 於 needmorefood.com -

#69.【新竹景點】味衛佳柿餅觀光農場,DIY柿染,秋陽九降風, ...

味衛佳柿餅觀光農場,DIY柿染,秋陽九降風,新竹新埔親子景點,新竹柿餅每年9月到12月,為新竹柿餅產收季節,在新竹新埔可 ... 柿餅有石柿、牛心柿、筆柿. 於 may1215may.pixnet.net -

#70.九降風後的金黃,今日的特色小食昔日的逃難口糧- 新竹款款行

新埔 製作柿餅已有兩百多年歷史,產量佔全台八成,架上每一抹淡淡的金黃, ... 父親研發後無私分享出去的成果,呂老闆後續更引進日本筆柿,奠定了新埔「柿鎮」的發展。 於 smiletaiwan.cw.com.tw -

#71.「新埔劉家柿餅」懶人包資訊整理 (1) | 蘋果健康咬一口

新埔 劉家柿餅資訊懶人包(1),我發現超棒的東西『3千免運新埔名產台灣特產天然手工新埔劉家柿餅筆柿石柿牛心柿柿霜柿餅伴手禮手伴』,售價$110-$316! 於 www.itaiwanfood.com -

#72.九降風起曬柿熟新埔筆柿續登場 - Taiwan News

(中央社記者游凱翔新竹縣4日電)名聞遐邇的新埔柿餅,歷經牛心柿盛產期後,緊接登場的便是甜度高、口感更佳的「筆柿」,不少遊客聞訊前來,一嘗筆柿滋味 ... 於 www.taiwannews.com.tw -

#73.合佳柿餅 - 交貨便

合佳柿餅:新埔柿餅. ... 筆柿,一盒約400g。天然水果甜,果肉肉質細緻。《2021年筆柿預計12月上市》. 預設, 上架時間:新到舊, 上架時間:舊到新 ... 於 myship.7-11.com.tw -

#74.新竹新埔|味衛佳柿餅觀光農場,九降風催化美味柿餅

當然,這麼好的機會怎麼能錯過,一定也要跟著體驗一下拉,跟團的行程安排了筆袋型的柿染體驗,而在人員講解的過程中也看到他身上美美的圍巾,那竟然也是 ... 於 www.jsimplelife.com -

#75.新竹味衛佳柿餅觀光農場|新埔景點,季節限定特有九降風曬出 ...

筆柿 有分一些顏色,曬起來的柿子同樣是很好吃的喔! 在這裡可以看得到進入新埔幾處曬柿場的入口意象 ... 於 ikiwi.tw -

#76.柿代相傳的好滋味新埔柿餅 喀報

入秋後,新埔鎮旱坑里的果園正悄悄的披上一層星羅棋布的橘紅,伴隨著新竹 ... 開始到隔年的一月是柿子的產季,根據月份的不同又有石柿、牛心柿、筆柿… 於 castnet.nctu.edu.tw -

#77.2019玩味柿餅節!最美秋季顏色「新埔曬柿」捏柿 - ETtoday ...

屏除乾燥機,傳統柿餅製程充分掌握陰乾技術,能把柿子靜置在最佳狀態,保留最甘甜濃厚的香氣,目前新竹地區多以牛心柿、石柿、筆柿品種為主。 △▽新竹縣 ... 於 www.ettoday.net -

#78.新埔味衛佳柿餅觀光農場|桂花園人文餐館|新埔老街散策〔劉 ...

新埔 味衛佳柿餅觀光農場|桂花園人文餐館|新埔老街散策〔劉氏家廟、新埔潘屋、螃蟹穴洗衫 ... 在這裡是少數民族的筆柿,也幫阿塔控比和它合照1張。 於 www.mobile01.com -

#79.〈生活休閒〉九降風起新竹新埔樂柿多 - 中華日報

此外,柿餅教育農園則種植許多不同品種的柿子,有筆柿、石柿等,均可近距離觀賞到各種柿子在樹上或橙或黃的美麗模樣。 於 www.cdns.com.tw -

#80.新竹新埔一日遊|味衛佳、金漢柿餅農園金黃秋季限定

百年古厝載著滿天的金黃柿餅,地面有如<龍貓>的黑炭精靈,浪漫又可愛,還有柿子園!從天到地唯美好拍,更可體驗柿染DIY、並逛逛新埔老街,別忘10-12月新 ... 於 17jump.tw -

#81.味衛佳觀光果園-新埔柿餅節.親子同遊記 - 旅遊休閒樂活趣

每年的九月至翌年一月來到新埔味衛佳柿餅教育農園,映入眼簾的盡是一幅幅 ... 到11月主要製作牛心柿與石柿,12月到1月製作筆柿;作法是將柿子一顆顆削 ... 於 tyjls4851.pixnet.net -

#82.新竹柿餅節【新埔味衛佳柿餅觀光農場】免門票。超好拍的金黃 ...

超好拍的金黃柿子日光浴- 順遊附近景點-新埔老街 ... 這次的新竹小旅行雖然沒有配合上新埔柿餅節, ... 看官網的簡介說是新品種的柿子-筆柿. 於 happymommy.pixnet.net -

#83.新埔味衛佳柿餅觀光農場的圖片 - TripAdvisor

新埔 味衛佳柿餅觀光農場圖片:味衛佳柿餅之遊客寫真#筆柿#味衛佳#人氣王#柿餅#柿子- 快來看看Tripadvisor 會員拍攝的282 張/部味衛佳柿餅觀光農場真實照片和影片. 於 www.tripadvisor.com.tw -

#84.新埔鎮】2021新埔柿餅節|味衛佳柿餅教育農園|九月中至 ...

2021新埔柿餅節登場囉因為疫情的關係,今年必須全程戴口罩拍照要與柿子保持適當距離, ... 原來現在是牛心柿跟石柿的產季,筆柿要等到十二月之後了. 於 julialkpkpk.pixnet.net -

#85.[新竹新埔]:人比柿餅美 味衛佳觀光果園 - 波比看世界

不知道大家有沒有發現這時的柿餅並非一般常見的圓形,而是橢圓的阿。 這是因為我們是十二月多來的,這時曬的是從日本引進的筆柿,. 於 anrine910070.pixnet.net -

#86.「果中聖品」柿子正當令!陳鴻大推「柿餅」煲湯養生又潤肺

而新埔一帶正好是盛產柿子最主要的地區,在九降風吹襲過後,滿山頭的青蔥 ... 目前新竹地區主要是以牛心柿、石柿、筆柿等幾種品種的柿子來製作柿餅。 於 health.tvbs.com.tw -

#87.新竹柿餅 - 淡水維基館

新竹新埔的旱坑里匯聚了許多家柿餅店,「旱坑」意即「沒有水的小溪」,此地具有「被風、 ... 能作為柿餅柿乾的柿子有3種,分別為石柿、牛心柿、筆柿。 於 tamsui.dils.tku.edu.tw -

#88.新埔柿餅 - Klever

新埔柿餅 主要使用原料為牛心柿(大宗)、石柿、筆柿,除了新埔本地少量生產新鮮石柿加工外,其主要引進其他地區生產的牛心柿及筆柿進行加工,生產期落 ... 於 beklever.it -

#89.新竹新埔季節限定柿餅季ღ味衛佳柿餅觀光農場 - 田田の旅遊札記

吹起了乾燥猛烈的九降風, 也如同宣告曬柿餅的季節來臨了, 新埔鄉最熱鬧與辛苦 ... 9月中旬~11月主要曬外型較圓的石柿與牛心柿,12~1月則是曬外型較長的筆柿,我們 ... 於 tingyu6876.pixnet.net -

#90.新埔隆筆柿 | 蘋果健康咬一口

新埔 隆筆柿- 新埔隆筆柿。每年9月開始,只要是艷陽高照的日子,位在新竹新埔鎮的味衛佳柿餅觀光農場就會在三合院包圍的廣場上架起竹竿,把排列整齊的柿子曬上去。 於 1applehealth.com -

#91.出遊 新埔曬柿餅 @ 小福小空間 - 痞客邦

那裏利用石柿、牛心柿及筆柿加工製作柿餅為主,產品有柿餅、柿乾、柿霜(數量有限)及柿子冰棒、洛神花冰棒、洛神花茶、柿乾養生雞湯、小吃、合菜等,在水果產季中並有水果 ... 於 cancer7376.pixnet.net -

#92.新竹景點| 新埔柿餅.味衛佳觀光農場,季節限定免費打卡點

9~11月 曬石柿、牛心柿○ 12~1月 曬筆柿. 新竹景點,新埔柿餅,味衛佳觀光農場,季節限定拍照 這回拍攝的照片差強人意,沒能拍到壯觀的柿海美景有些可惜,以兩人合照 ... 於 snowhy.tw -

#93.味衛佳柿餅教育農園 - 台灣休閒農業發展協會

也因此,來到這裡不僅可以吃到用石柿、牛心柿及筆柿加工製作的柿餅,還能藉由專業 ... 中山高:竹北交流道下往新埔(約12分鐘)→於新埔鎮中正路天主堂轉竹13鄉道,循 ... 於 www.taiwanfarm.org.tw -

#94.新埔柿餅推薦 :: 台灣美食網

台灣美食網,新竹柿餅推薦ptt,新埔柿餅網購,新埔手工製作黃金柿餅,新埔柿餅季,新竹柿餅哪裡買,新埔筆柿餅,新竹柿餅網購,新埔柿餅工廠價格. 於 food.iwiki.tw -

#95.新埔柿餅工廠

新竹景點推薦【味衛佳柿餅觀光果園】新埔晒柿子觀光工廠2020 聽聞已久的【曬 ... 筆柿是一種外型成短圓柱的新品種柿子,在加工上與一般的柿子不同。 於 maison-laclede.fr -

#96.柿代相傳工坊

2018年石柿、牛心柿生產的柿餅,即將告一段落,接着筆柿柿餅即將登場,柿代相傳工坊表示,想了解其間不同的加工方式,可以到現場了解。 新埔鎮旱坑里 ... 於 attivastudiintegrati.it