新竹台大安寧病房費用的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦蔡宏斌寫的 好活與安老:從病人自主權到安寧緩和,「全人善終」完全指南 可以從中找到所需的評價。

國立陽明大學 臨床暨社區護理研究所 施富金、胡瑞恆、許樹珍所指導 黃瓊萱的 台灣境外肝臟移植患者之決策過程與照護經驗之探討 (2009),提出新竹台大安寧病房費用關鍵因素是什麼,來自於境外移植、境外肝臟移植、肝臟移植、決策過程、決策困境、就醫歷程、就醫困境、照護經驗。

而第二篇論文台北醫學院 護理學研究所 陳靜敏所指導 張丹蓉的 台灣地區癌症末期安寧緩和療護政策之執行評估分析 (1999),提出因為有 安寧緩和療護、政策分析、政策執行評估的重點而找出了 新竹台大安寧病房費用的解答。

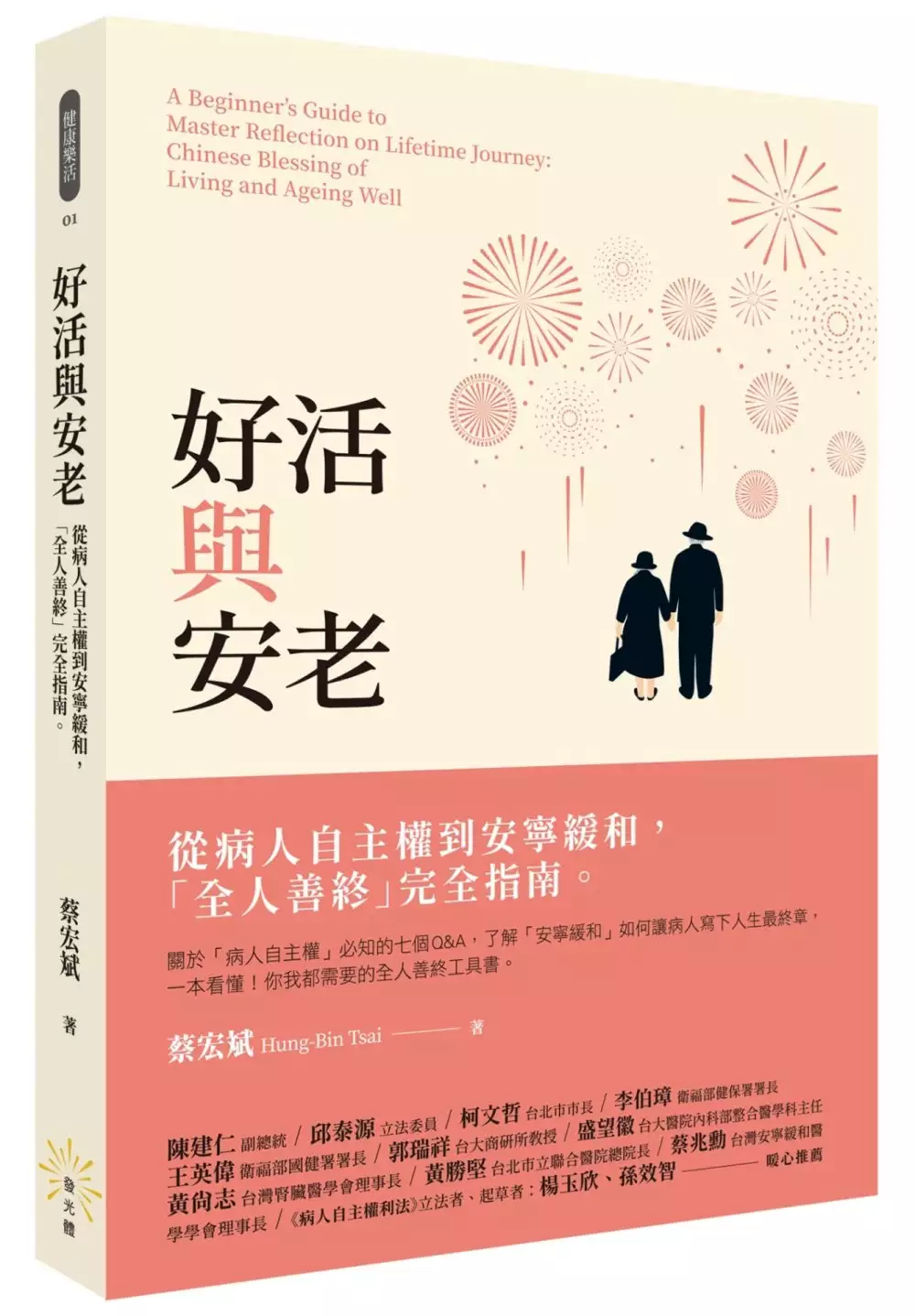

好活與安老:從病人自主權到安寧緩和,「全人善終」完全指南

為了解決新竹台大安寧病房費用 的問題,作者蔡宏斌 這樣論述:

高齡醫療時代來臨 病患關鍵生命教育指南── 《病人自主權利法》只跟病人有關? 預立醫囑就能拿回自己的生命自主權嗎? 選擇安寧緩和療護,就是等死嗎? 如果走到人生終點,你想怎麼告別身邊的人,和這個世界? 自己的生命,自己作主。自己的終點,自己來寫! 醫療科技的進步,讓人們擁有更多的「生存」機會。但是,「活著」≠「好活」。 過多的醫療行為,只是延續生命,並未帶來更好的生活品質。 2019年初台灣《病人自主權利法》上路,施行一年之際,正是我們重新檢視的最好機會。 本書從醫療現場(安寧療護、預立醫囑、整合醫學、家屬衛教)、法規導讀(病主法、醫糾案例、遺

囑與遺產)到身後事(殯葬、告別式),完整提供醫病案例與實務建議。 我們都會老,但是又該如何「安老」? 作者蔡宏斌醫師長期於台大醫院行醫,專注投入患者照護的醫療環境與患者身心狀況的「整合醫學」,在銜接急性後期照護及基層醫療,扮演推動醫療改革重要的角色。關於善終,本書收錄最應該知道、不帶遺憾及早規劃的重點,提供讀者最應該知道的醫護重點實用指南。 重要事件 《病人自主權利法》於2019年1月6日施行 本書特色 1.快問快答!七個QA讓你認識《病主法》 《病主法》施行一年以來,成效如何?這可不是只有病人才需要,就連健康的你我都息息相關!關於「病人自主權」必知的七個Q&A

,循序漸進,讓你認識攸關你我的重要法規。 2.一本看懂!你我都需要的全人善終工具書 人生的最終章,如何寫下自己想要的生命結局?給病人、家屬、醫護,從臨終、身後事的交代與安排,還有身體到心靈的全方位看護,共同打造好命終老的實用手冊。 3.好命終老!醫病現場的第一線觀察省思 從醫病的現場觀察與個人省思,給醫護一堂重要的生命素養課;透過這堂課,也提醒讀者,一堂學校老師沒有教,每個人都必修的死亡素養,就從展卷開始。 各界權威‧誠摯推薦 政界推薦 陳建仁 副總統 邱泰源 立法委員、醫師公會全國聯合會理事長 柯文哲 台北市市長 李伯璋 衛

生福利部中央健康保險署署長、財團法人器官捐贈移植登錄中心董事長 王英偉 衛生福利部國民健康署署長 王宗曦 新竹市衛生局局長 企管界推薦 郭瑞祥 台大商研所教授 巫慧燕 施羅德證券投信董事長 社福界推薦 楊玉欣 《病人自主權利法》立法者、病人自主研究中心執行長 陳敏香 台灣酒駕防制社會關懷協會理事長 安寧學界推薦 黃勝堅 台北市聯合醫院總院長 蔡兆勳 台灣安寧緩和醫學學會理事長、台大醫院家庭醫學部主任 胡文郁 台大醫院護理部主任 程劭儀 台大醫學院家庭醫學科副教授╱主治醫師、台灣

大學保健中心主任 教育界推薦 孫效智 《病人自主權利法》起草者、台灣大學生命教育研發育成中心主任 蔡甫昌 台大醫學生醫倫理中心主任 張睿詒 台大健康政策與管理研究所教授 陳端容 臺灣大學公衛學院健康行為與社區科學研究所教授暨所長 姜義村 國立臺灣師範大學特殊教育學系教授 法律界推薦 廖建瑜 法律實務工作者 林志潔 交大特聘教授、科法學院社會正義講座 謝筃絜 臺灣新北地方檢察署檢察官 醫界推薦 盛望徽 台大醫院內科部整合醫學科主任 黃尚志 台灣腎臟醫學會理事長、高雄醫學大學醫學系

教授 蔡秀男 高雄民生醫院泌尿科主任 吳佳璇 精神科醫師、作家 周裕清 健康101診所院長 林玉茹 台北市防癌協會、健康101 診所執行長 粘曉菁 全民健康基金會、好心肝基金會、肝病防治學術基金會執行長、臺大醫院家庭醫學部兼任主治醫師 林裕峯 台大醫院7D整合醫療照護病房主任 傅彬貴 台中榮總企管部副主任 謝宛婷 奇美醫院緩和醫學科主任 朱為民 台中榮總家庭醫學部主治醫師 余尚儒 好家宅共生文化教育基金會董事長 張凱評 台北都蘭診所所長、台灣在宅醫療學會秘書長 作者簡介 蔡

宏斌 臺北醫學大學醫學系學士、台大環境與職業健康科學研究所碩士、台大健康政策與管理研究所博士,現職台大醫院整合醫學科主治醫師。 台灣醫院整合醫學會理事、台灣腎友生活品質促進協會理事、台灣酒駕防制社會關懷協會發起人、荒野保護協會永久會員。 長期關注醫護過勞與健康不平等議題,用心守護重症病人的健康, 陪伴家屬走出生命的幽谷。曾出版《好命到終老》系列書籍,主編《生命末期腎臟病人安寧緩和醫療評估指引》,經營《用心守護》臉書專頁,於2017年榮獲公共健康數位傳播獎。 用心守護-蔡宏斌臉書粉絲團:www.facebook.com/ntuhhint (粉絲人數14萬) 如何使

用本書 推薦序 人生終點前,好活與安老的實用指南 推廣生命教育,促進生命識能 「好活與安老」,讓我重新思考生命的意義 勇敢面對,預約美好的生命終點 重視善終,是醫者落實病人安全與提升醫療品質的使命 如果想要善終,就把主控權掌握在自己手裡 終點讚!留給自己和所愛的人一個不留遺憾的禮物 「全人善終」的好活安老指引 各界名人推薦 自序 善終非自然可得,需要全民教育共同參與 第一章 認識《病人自主權利法》,必須知道的7個Q&A Q1:《病人自主權利法》跟病人才有關係吧? Q2:已經有《安寧條例》,為何還要《病主法》? Q3:「預立醫療決定」和「拒絕心肺復甦術意願書」不一樣嗎? Q

4:如果想要預立醫療決定,可以怎麼做? Q5:親戚、朋友都能當我的「醫療委任代理人」? Q6:什麼時候會執行預立醫療決定? Q7:預立醫療決定,是不是就等於安樂死? 後話:預立醫療決定後,我還能做什麼? 第二章身為病人,怎麼做準備? 2-1我和我自己——從容離世的三個準備 2-2我和我的家人——尊嚴告別的兩件提醒 2-3我和這個世界——人生最後的願望清單 第三章生命末期,怎麼說再見? 3-1選擇安寧緩和療護,不是宣判死刑 3-2留下最後的話語,身後事不留遺憾 3-3設計自己的「好活與安老筆記本」 第四章 預作準備,當我離開後...... 4-

1最後的尊嚴──臨終急救與處理 4-2最後的告別──臨終處理與告別式 4-3最後的安息──在此長眠的選擇 第五章 醫病現場,醫療緩和溝通實練 5-1現場1:如何與末期病人及家屬溝通 5-2現場2:家屬面對兩難,無法抉擇時 5-3現場3:用筆談,也能做醫療決策 5-4現場4:家屬的傷痛也需要撫慰 5-5現場5:極重度失智腹膜透析病人的整合性療護 結語 活在當下,寫給最後的我們 參考文獻與網站 自序 善終非自然可得,需要全民教育共同參與 蔡宏斌 秋風颯爽,落葉繽紛,或許有人會為落葉的凋零感到不捨、愁悵,但其實無需為它的消逝黯然神傷,因為這是生命

必經的過程。而我們的人生,不就好比是片葉子,從嫩芽開始,到枯黃掉落,落葉若是能夠歸根,還可化為養分作育新秀,豈不是最自然、最美好的循環。所以,積極的去面對死亡一途,規畫生命最後的旅程要怎麼過,並非壞事或是觸霉頭的詛咒,反倒可讓我們更從容的處理未了之事,也可在意外事故發生,或是大限來臨時,不致於留下過多的悔恨,還能有尊嚴的退場。 近年來,經由安寧療護團體的努力,與病人自主權立法的推動,不少國人已知道「預立安寧緩和醫療暨維生醫療抉擇意願書」的重要性,也願意在健保IC卡註記登錄,這是好現象。但,根據筆者實務上經驗,真遇到時,其實多半還是無法立刻面對和接受的。 這或許是因為現代醫學科技發展

有成,延長末期病人的生命已不困難,所以大家總覺得再拚一下或許就有希望,因而使得人們變得越來越不能接受死亡。而且在面臨生死大事,必須做醫療決策時,病人會希望有家屬共同參與,也常見到交由子女來做要不要急救的決定,不要再逼問病人;對於病人至親來說,要撐住「不捨」與「不孝」的壓力,是需要極大的抗壓性與勇氣;此外,對於醫師來說,行醫的最重要的目的就是戰勝疾病與死亡,醫師的責任就是竭盡全力的挽救生命,因此有時候,即使理性知道再多的醫療幫助,對於眼前的病人是不可能起作用了,但仍會抱持著這種責任感繼續奮鬥下去。 現在的重症醫療場域,跨團隊照護已是主流,不同科的主治醫師一起參與醫療決策,常常面臨到對於生命

末期的定義,不同科別的標準不一定相同。如腎臟科醫師普遍認為,末期腎臟病人接受長期透析治療,沒有合併其他器官系統的嚴重合併症:像是大片腦出血中風、心肌梗塞、呼吸窘迫症候群等,就不能算是生命末期。 如何凝聚不同科別專家來做生命末期的判斷,在在考驗著醫者的智慧,而我們也不可能照抄國外的經驗,在國情不同,國人的死亡素養還普遍不足的狀況下,大家都是摸著石頭過河,彼此互相學習。 是故,根據統計,在醫院裡使用葉克膜、呼吸器的人次數,就人口比例來看,台灣是世界第一,且目前使用呼吸器的病人,多數是七十歲以上又失去意識的老人家,而每年花費的健保經費更接近三百億元。事實上,這些病人的生命品質並不好……現

任台北市長柯文哲就曾綜合他多年的臨床經驗,對於生死一事領悟的說:「現代醫院單位的死亡場景,就分為有『插管』和『沒有插管』兩種而已!」 在《病人自主權利法》通過迄今的三年時間裡,我們看到高齡失智長期臥床病人,在罹患肺炎送醫呈現呼吸衰竭後,拔除呼吸管失敗因而接受氣切,呈現呼吸器依賴狀態,後來腎臟衰竭由家屬決定繼續接受長期透析,甚至需要使用升壓藥物來維持每一次透析過程。其實,病人活得很沒有品質,可是當醫師詢問家屬時,會聽到這樣的聲音:「我覺得只要病人活著,就是給我最大的安慰,他的生命力很強,一定可以過關,你們醫師宣判病人末期,是不夠努力!」 而從近幾年國內發表的公衛研究也可以看出,台灣的

確存在「健康不平等」的課題,加上台灣社會傳統的醫療決策模式仍是以病人家屬為中心,對於臨終患者隱瞞病情的作法,往往只會讓病人更難以獲得善終。 此外,有些偏鄉的長者在生命接近終點時,其長年在都市打拚的子女,常會要求醫療團隊務必要救治病人到最後……我們聽過無數天邊孝子症候群的故事,確確實實發生在我們的生活當中。但說實在的,你又怎捨得苛責家屬這種「孝道演出」的方式呢? 對於天邊孝子們的焦慮,更需要有醫療團隊提供哀傷輔導,讓全家人的痛苦與不捨,有適當的抒發與調處之道。 那麼,到底該怎樣做,才能達到人人心之所願的「善終」呢?到底誰能決定該全力搶救,還是適時放手呢?其實很多時候,選擇權是在「你」

自己的手上。因為即使是罹患相同的疾病,也可能因不同的原因而導致死亡,病人其實有許多的選擇,可選擇暫時休息、繼續,或完全停止人生這段旅途。當然,你也可以求助專業醫師的幫忙,一位熟悉病人病情、生活與價值觀的全人醫療醫師,將可提供你明智的建議。此外,適時地與家人進行對話溝通,也是重要的一環。 筆者發現,跟病人或家人談論生命末期,僅需一些技巧,例如抽離現在的時間,用假設的語氣:「如果有一天有個萬一,當然我不是說現在,那你(或我)會想怎麼做?」先藉此開啟話題,讓病人和家人有機會跟時間思考、再決定,他們就不會覺得被冒犯,多半也願意共同正視這個大哉問。 畢竟對於死者與愛他們的人來說,安詳離世是最

美好的祝福;而尊重病人的價值觀,讓他們依自己選擇的方式來迎接死亡,更是醫學藝術面向中重要的一環。近年來,常常在急診室看到家屬要求醫師要不顧一切代價,搶救、延長末期病人的生命,並揚言要上法庭、告醫師,其實這種作法不僅會對醫師造成很大的壓力,導致許多無效、防衛性的醫療行為發生,同時也剝奪了病人善終的機會、徒增病人的痛苦。 南華大學副校長慧開法師,曾在重症醫學討論會的場合和醫師們分享:「預知時至不是佛教徒的權利,大約在離世前一個月前可以預知!」在國內的一項前瞻性研究也發現,腎臟科醫師對於將腎臟病生命末期定義為六個月以內,仍有接近50%的醫師不同意,因為健保對於長期透析的重大傷病卡申請是在初次透

析後一個月內申請第一次,在三個月後申請第二次評估,因此可知健保制度也影響了醫者對於生命末期的判斷。 筆者認為,生命的長短和品質相比較,後者尤為重要。對於病人存活期的判斷,可以用更有智慧的說法,如:加拿大法律對於生命末期的定義為,「病人的自然死亡是可以被合理遇見的(Natural death is reasonably foreseeable)。」是故,在這幾年,雖然文獻中已發展出許多預測病人短期預後的評估工具,預測病人死亡時間由六個月、三個月、一個月都有,但是突然把這樣的訊息告訴病人或家屬,得到的回應往往是驚訝與莫名的恐慌。 當死亡確定來臨時,筆者認為,最後一刻實在不宜由科學來決定

,而應由所愛的人陪伴,不應被一些無意義的醫療處置來干擾。善終其實需要有時間準備,能夠藉由醫病共享決策工具的輔助,在萬一來臨前,和家人充分討論,完成法定的預立醫療照護諮商程序,最後做成預立醫療決定,有準備的情況下,大家對於生命的結局可以有更從容的安排。 長久以來,我所任職的台大醫院,積極推廣「安寧善終」的觀念,而目前台灣的安寧療護服務有三種方式:住院安寧、安寧共照和安寧居家,可視病人狀況需要,由團隊給予全人、全家、全程、全隊與全社區的五全照顧與關懷。此外,台北市立聯合醫院更進一步推動「社區安寧照護」的模式,協助年邁老人或末期病人,能在家中親人陪伴、甚至是在親愛家人的懷裡安祥離去。 在

筆者實際參與居家安寧療護的過程中,體會到北市聯黃勝堅總院長所說:「在雙北市(台北和新北市),二樓以上沒有電梯的公寓,就是醫療的偏遠地區 !」根據內政部統計,全台屋齡30年以上的老屋超過300萬棟,主要集中在六都,其中又以雙北市占多數;而雙北老屋中又以四、五樓無電梯公寓居多,每一次老人家出門就醫,需要人來揹上下樓,交通接駁的費用高昂,讓他們對出門看病視為畏途,這種醫療不平等的現象,值得大家思考。 目前在衛福部大力推動醫療垂直整合計畫的同時,鼓勵民眾看厝邊好醫師,也應該讓大醫院可以協助基層院所團隊,善用高科技與人工智慧輔助,提供有溫度的居家醫療服務。希望未來能夠整合北北基的安寧照顧資源,讓長

者們能夠生活在高齡友善的社區之中,醫療團隊可以即時到府關心,讓「適地老化」的社區照護網更加完善。 本書能夠順利完成,首先要感謝許多師長的教誨、鞭策與斧正,還要感謝同事及友人的鼓勵與幫忙,其中要特別感謝余文君專科護理師在第一章的協力撰稿,蔡蕙芳小姐,以及郭于菲、李怡潔兩位助理的資料整理,還有台大整合醫學科的夥伴們,大家十年來的努力,除了獲得2013 SNQ 國家品質標章的肯定,也終於在2019 年10 月成立整合醫學教學示範中心,我們應用最新的電子白板工具,進一步提升家庭會議的溝通品質,而許多標準作業流程(SOP)的建立,若沒有你們這些熱血夥伴的協助,本書是絕對無法付梓出版的。 最後

,殷切期盼台灣的民眾及醫療專業從業人員,能夠盡早形成共識,將「社區安寧照護」的理念逐步推廣,讓人們能夠活得自在、死得尊嚴,實現在地老化、落葉歸根、「好活與安老」的最美結局。 【如何使用本書】 人,從誕生的那一刻起,就注定逐步邁向死亡的命運。所以「死亡」不該是禁忌的話語,也非詛咒的代名詞。唯有認真的面對死亡,正向思考,才能讓有限的生命譜出最燦爛、有意義的完美篇章。 或許有不少人認為,反正家人一定知道自己的想法,如果有個萬一、如果失去意識,須由別人為你做決定時,必定能朝自己所希望的方向進行。然而事實上,有半數以上的至親,根本不了解你對於臨終治療的期望是什麼,對於善終的定義又是什麼

。 雖說死亡就像個不按牌理出牌的頑皮孩子,隨時可能出沒在你、我或是任何一人的身邊,無聲無息、冷酷無情的宣告人生落幕消息。幸而,只要我們能在生前好好地規畫跟整理屬於自己的「人生完美謝幕篇」,就能在「意外事故」發生時,或是在度過人生最後階段時,過得順心如意,也能讓家人在面對喪親之痛時,不致於為了籌備後事,或是擔心安排是否符合往生者意願而不知所措。在死亡面前,每個人都有選擇自己喜愛的「善終」方式和演出「完美謝幕」的權利。 然而,要怎麼規畫自己的人生謝幕篇,或是該如何跟長輩或是重病病人溝通、確認他們的心意呢?筆者試著整理自己多年來的臨床實務經驗,拋磚引玉地提出一些問題、想法跟建議,希望能跟

你一起思考,怎樣才是告別人生最好的選擇,也希望本書能協助你或你的親友,譜下屬於自己最幸福、美好的休止符。 本書由五個章節所構成,第一章將2019年1月開始施行的《病人自主權利法》(以下簡稱為《病主法》)內容,以QA的方式呈現,解答大家在面對預立醫療照護諮商,和簽署預立醫療決定時的疑惑,並列舉目前衛福部最新公告適用於《病主法》條件的11種疾病,讓讀者可以參考撤除維生醫療的相關規定。 第二章提出我們如何面對生死來預做準備,包含如何面對自己,面對家人和面對這個世界的三個層次,主要是希望大家可以積極、正向的去面對「人生無不散的宴席」這個事實,進而能夠有充裕的時間去思索自己真正的心願,或是去

溝通、了解家人心中真正的想望。 第三章則詳細介紹國內安寧緩和療護的制度,也整理《民法》、《保險法》等相關資料,包括遺產和遺物的分配等,希望能夠幫助你做好生前整理與規畫。大家可以善用第三節的「以防萬一筆記本」內容,來做完整的人生交代,不留下遺憾。 第四章介紹臨終時的處置,與器官捐贈和大體捐贈的相關內容,最近在器官捐贈方面除了傳統的腦死判定以外,也多了心臟死亡後捐贈的項目,我們以案例的方式讓大家了解,可以如何進行相關的程序,圓滿捐贈者的心願。除此之外,也介紹目前國內安息的選擇,包含環保自然葬與線上追思的相關規定,創造不以死害生的文化,讓生死兩相安。 第五章透過臨床現場觀察,將如何

與生命末期病人與家屬溝通,撤除維生醫療的兩難抉擇、醫病共享決策的甘苦,與對於家屬的哀傷撫慰,以案例的方式娓娓道來,讓大家參考在不同的情境之下,如何達成醫病家屬三方的共識,最後得到一個圓滿的善終目標。 附錄部分提供一個生命末期腎臟病人的照顧案例,並以臨床指引的方式讓讀者了解目前的臨床處理原則。這裡必須提出說明,每一個病人的生命旅程都是獨立的存在,本書內容無法取代照護人員基於病人利益的最佳判斷,照護人員與病人家屬都應依據個別病患的臨床特徵、客觀環境因素,及其他外在條件,來採行對病人最適合的治療模式。 本書雖是指引手冊,但沒有絕對的閱讀順序,也沒有唯一的標準答案,你可以依照自己的需求,翻

閱想要了解的章節進行閱讀,並依照自己的喜好,安排專屬於你的人生完美謝幕篇,讓自己與家人都能好活與安老。 【如何使用本書】 人,從誕生的那一刻起,就注定逐步邁向死亡的命運。所以「死亡」不該是禁忌的話語,也非詛咒的代名詞。唯有認真的面對死亡,正向思考,才能讓有限的生命譜出最燦爛、有意義的完美篇章。 或許有不少人認為,反正家人一定知道自己的想法,如果有個萬一、如果失去意識,須由別人為你做決定時,必定能朝自己所希望的方向進行。然而事實上,有半數以上的至親,根本不了解你對於臨終治療的期望是什麼,對於善終的定義又是什麼。 雖說死亡就像個不按牌理出牌的頑皮孩子,隨時可能出沒在你、我或是任何一人的身邊,無

聲無息、冷酷無情的宣告人生落幕消息。幸而,只要我們能在生前好好地規畫跟整理屬於自己的「人生完美謝幕篇」,就能在「意外事故」發生時,或是在度過人生最後階段時,過得順心如意,也能讓家人在面對喪親之痛時,不致於為了籌備後事,或是擔心安排是否符合往生者意願而不知所措。在死亡面前,每個人都有選擇自己喜愛的「善終」方式和演出「完美謝幕」的權利。 然而,要怎麼規畫自己的人生謝幕篇,或是該如何跟長輩或是重病病人溝通、確認他們的心意呢?筆者試著整理自己多年來的臨床實務經驗,拋磚引玉地提出一些問題、想法跟建議,希望能跟你一起思考,怎樣才是告別人生最好的選擇,也希望本書能協助你或你的親友,譜下屬於自己最幸福、美好的

休止符。 本書由五個章節所構成,第一章將2019年1月開始施行的《病人自主權利法》(以下簡稱為《病主法》)內容,以QA的方式呈現,解答大家在面對預立醫療照護諮商,和簽署預立醫療決定時的疑惑,並列舉目前衛福部最新公告適用於《病主法》條件的11種疾病,讓讀者可以參考撤除維生醫療的相關規定。 第二章提出我們如何面對生死來預做準備,包含如何面對自己,面對家人和面對這個世界的三個層次,主要是希望大家可以積極、正向的去面對「人生無不散的宴席」這個事實,進而能夠有充裕的時間去思索自己真正的心願,或是去溝通、了解家人心中真正的想望。

台灣境外肝臟移植患者之決策過程與照護經驗之探討

為了解決新竹台大安寧病房費用 的問題,作者黃瓊萱 這樣論述:

研究目的現今全球捐贈器官的人數遠不如等待器官移植的病患人數,因此在捐贈器官的缺乏之下,促使患者會至捐贈器官數量較多之本國以外的國家或地區,尋求進行器官移植之機會。然而目前針對境外肝臟移植本身與患者之決策過程、就醫歷程及期待的相關研究鮮少,因此,本研究旨在探討境外肝臟疾病患者至境外接受肝臟移植手術之動機、決策過程、就醫歷程、照護之經驗及所需協助,以提供未來照顧有意願至境外進行肝臟移植患者,及境外肝臟移植患者護理上之參考,提升專業的照護品質。研究方法本研究採探索性質性研究法,在台灣北部一家醫學中心,針對成人境外肝臟移植患者,以立意取樣法收案。再以半結構訪談指引,與個案進行面對面深入訪談收集資料,

訪談資料以質性內容分析法分析。研究結果總共收案15位境外肝臟移植患者(11位男性及4位女性)參與本研究,年齡介於41-68歲間(平均57.3歲),14位至大陸及1位至美國接受移植手術。研究發現,末期肝臟疾病患者至境外進行肝臟移植之動機可分為兩大項,分別為害怕生命的流逝以及把握重現生命的機會。而患者歷經了國內等待器捐期(第一期)、境外移植期(第二期)與境外移植後返台的照護期(第三期)共三期的決策過程與就醫歷程,國內等待器捐期又再細分為被建議接受肝臟移植手術階段(第Ia階段)、等待國內器捐階段(第Ib階段)、收集境內外器捐資料階段(第Ic階段)及評估境外器捐階段(第Id階段)共四個階段。各期及階段

皆有其獨特的內涵、決策因素、困境及所需協助。決策過程方面,在第Ia階段,包括不放棄任何治療的機會、確認需接受肝臟移植手術之建議及感嘆生命的漸逝;在第Ib階段,包括優先考量親屬活體肝臟移植、無法進行親屬活體移植及期待健康的肝臟來源;在第Ic階段,包括了解未知的訊息及未知訊息各方面管道的探索;在第Id階段,包括境外移植前對境外醫療的不安全感、堅持本身的決策、與家人共同的決定、別無選擇的無奈決定及境外移植決策的多重考量;在第二期,包括親友的支持、耐心等待境外屍肝的到來、境外等待屍肝時體力的無法承受、久候移植機會到來的愉悅感,以及境外移植期間對境外醫療的不安全感;在第三期,包括選擇返台持續治療與追蹤、

重拾生命的感恩、期待手術後健康的復元、病友相互關心及擔憂疾病復發。決策因素方面,在第Ia階段,包括認同醫師的專業、無任何其他治療方式予以治癒疾病、感知自己疾病的嚴重性、不願意疾病惡化,及獲得肝源的可能性;在第Ib階段,包括較高機率能獲取肝臟之移植方式、親友捐贈肝臟之意願與可行性,及擔憂活體移植對親屬造成影響;在第Ic階段,包括他人的熟悉程度、對醫師專業的信任感,及資訊媒體的介紹與報導;在第Id階段,包括國內獲取屍肝移植之機會、病友良好的經驗、境外與國內醫療的合作關係、親友的支持、對家庭照顧的責任感、醫師與朋友對境外醫療熟悉的安全感、國內醫師的認同、前人經驗的教訓、境外醫師屍體肝臟移植經驗的豐富

,及有名人士相同經驗的加持;在第二期,為對於境外專業照護之信任感;在第三期,為相信國內移植醫療團隊的專業性。決策困境方面各階段所呈現的困境如下:在第Ia階段,為不清楚疾病的嚴重性;在第Ib階段,為未符合移植器官捐贈條例;在第Ic階段,包括未知訊息自我搜尋的徬徨與無助感,及質疑資訊的真實性;在第Id階段,為面臨境內與境外移植的兩難;在第二期無發現困境;在第三期,為難以抉擇是否再次進行境外移植手術。就醫歷程方面,在第Ia階段,包括主治醫師告知無法繼續接受內、外科之治療方式,及國內醫師建議接受肝臟移植手術;在第Ib階段,包括評估接受肝臟移植的可能性、通知無法接受肝臟移植、國內醫療人員建議親屬活體肝臟

移植、評估親友接受活體捐贈肝臟移植之可行性,及登錄於國內屍肝移植等候名單;在第Ic階段,為國內醫師的諮詢;在第Id階段,包括境外移植醫師先行了解患者病情,及境外醫師通知患者至境外接受移植手術;在第二期,包括境外醫師重新評估移植的可行性、處理並改善疾病嚴重的症狀、無遵照肝臟移植等候排列的優先順序、通知患者接受移植手術、安排移植手術後加護及普通病房的共同照護,及國內醫療團隊的從旁協助;在第三期,為國內醫師接手境外術後的照護。在就醫困境方面各階段呈現之困境如下:在第Ia階段,為未提早提出肝臟移植的建議;在第Ib階段,包括國內醫師提供移植相關知識不足,及國內捐贈屍肝人數不足;在第Ic階段,為國內醫師不

願意提供境外移植的資訊;在第Id階段,無發現困境;在第二期,包括語言的隔閡、對境外肝臟移植照護經驗不滿意,及國內醫師埋怨境外移植後續接手的照顧問題;在第三期,包括返台醫療照護接軌的間隙、不佳的移植預後,及台灣醫療人員對返台移植後的患者照護不完善等。在所需協助方面各階段之呈現如下:在第Ia階段,包括醫護人員提供資訊、宗教的撫慰、家人的支持;在第Ib階段,包括醫護人員提供肝臟移植相關的資訊、提出國內移植修正案、宗教的撫慰,及推廣器官捐贈;在第Ic階段,包括醫護人員提供各種肝臟移植管道的資訊,及提供獲取境內、外移植資訊的管道;在第Id階段,包括充分提供未知的訊息、協助展開心懷,及建立良好的支持系統;

在第二期,包括建立良好的支持系統,及國內醫療人員與患者保持密切的聯繫;在第三期,包括國內醫療團隊積極接手患者返台的照顧、建立國際醫療統一性的照護模式、醫護人員提供資訊、提升居家的自我照護,及提供愛與關懷親切的照護等。在照護經驗之滿意情形方面,包括境外移植預後的滿意感、境外移植照護經驗正向的評價,及認同台灣醫療的照護品質。結論末期肝臟疾病患者決定是否至境外接受移植手術,是不斷的思索且感到猶豫的,是經歷一段複雜的決策過程與就醫歷程。建議台灣醫護人員能提供病患完整的國內外移植資訊、提供專業的照護,並給予精神的關懷、支持與協助,再藉由親友們的陪伴與協助之下,以利於患者決策的行使,並順利地就醫。

台灣地區癌症末期安寧緩和療護政策之執行評估分析

為了解決新竹台大安寧病房費用 的問題,作者張丹蓉 這樣論述:

論文名稱:台灣地區安寧緩和療護政策之執行評估分析 研究所名稱:臺北醫學院護理研究所 研究生姓名:張丹蓉 畢業時間:八十八學年度第二學期 指導教授:陳靜敏 臺北醫學院護理學系副教授 近年來人性醫療照顧需求以及探討癌症末期病患照護之合適性呼聲日益提升。台灣地區近十年來民間團體積極推動安寧照顧觀念,行政院衛生署亦於民國八十四年推動各項相關計畫。目前雖有些研究計畫進行,但均僅分別對照護模式、照護品質或民眾、醫事人員認知等方面探討,唯對整體政策之問題與執行分析尚未探究。

本研究目的為:(一)探討影響安寧緩和療護政策的制定狀況及相關因素;(二)分析安寧緩和療護政策執行狀況的結構、過程與結果。研究設計採個案研究,以近五年來我國推動安寧緩和療護政策的演進,進行政策執行評估之調查,一面由多元政策利害關係人角度切入,另一面則收集如立委質詢稿、報章雜誌等之二手資料,運用政策執行與評估理論進行質性與量性研究併行的政策執行評估,研究工具包括回顧資料與結構式問卷,另以訪談作為輔助。 過程評估以相關民間團體、專家學者、衛生新聞媒體記者、立法委員、衛生行政者(含健康保險單位)及提供服務者為對象進行問卷調查(n=285)。結果評值的對象則為接受服務的

病患與家屬(n=506),回收有效問卷分別為198份(69.47%)及203份(40.12%)。政策形成過程及執行結構評估部分則以自民國七十六年起行政院衛生署、立法院、報紙雜誌媒體所發佈資料回顧方式進行半結構式內容分析。 在資料回顧分析方面,發現於六十八至八十年間為政策議題醞釀期間,由熱心人士與民間團體活動透過菁英模式制定我國安寧緩和療護政策;至八十四年經權威主管的重視,正式進入政策議程排定後即轉由團體理論模式及制度模式規劃政策。中央政府機關於行政院衛生署訂有施政計畫及編列預算,重點為建立工作體系、研修法規、品質管制策略。另於八十九年六月經總統公告『安寧緩和醫療條例

』及中央健康保險局規劃醫療照護相關的給付制度,可為完成政策法制化階段。 在政策執行結構評估發現目前已訂有七項參考規範與計畫、一則法令解釋及一項安寧緩和醫療條例,已具足力量使政策執行結構法治化。結構評估部分,目前共二十九家(249床)醫療院所提供居家及住院安寧療護,共4,126人已接受過訓練。仍有八個縣市無安寧緩和照護服務,床數需求與醫事專業人員對安寧工作共識相關,故需予以強化安寧療護工作團隊與非安寧醫事人員溝通與互動。合理給付、品質評鑑制度及法規制定為努力方向。對民眾則以宣導為第一優先。 在政策利害關係人對安寧療護政策執行過程評估,經因素

分析萃取出八項因素,共解釋53.40%的變異量後將此八因素進行分析發現: 一、政策利害關係人間對安寧療護政策執行狀況的看法非常一致,整體而論均同意有其不足及困難,其中該政策執行的社會動員及資源分配因素的問題最為同意。對法令規範、專業技術、民眾對死亡與安寧療護認知之標的團體特性因素目前所存在的問題,同意度次之。 二、政策利害關係人對安寧療護工作範圍的共識不足與人員需加強訓練表示關切。此與訪談結果相同,從部分學者專家於期刊文章及本次問卷建議事項中提及於醫院中建立緩和醫療會診小組,以加強與協助其他醫療人員照顧臨終病人有其急迫性。

三、安寧療護政策之推動現階段有幸得到民間團體、立委、媒體的關注,尤其是民間團體熱心推動,如何整合及持續形成社會運動為值得深思的課題。 四、不同利害關係人對法令規範因素及環境配合因素有不同的看法,在統計上具顯著意義。相關團體及提供服務者較學者專家同意執行上有法令規範不足。環境配合不良的問題同意度則提供服務者高於學者專家。政策利害關係人的基本屬性中,以教育程度不同在服務品質評鑑因素、專業技術因素及標的團體特性因素之問題上有不同的看法,安寧工作年資愈長愈同意服務品質評鑑上的問題。 在病患與家屬對安寧療護政策執行結果評估發現:

一、在該政策之充分性上,發現介於不清楚與不確定之間,表示病人及家屬對該項政策知悉、需求及使用情形仍不足,加強宣導是重要策略。回應性評估方面則介於滿意及非常滿意之間。至於態度方面,對機構數目與分佈、政策權威的支援、獲得之資訊來源、瞭解程度等不足及問題,均表示同意。此與資料回顧所獲相同。 二、病患及家屬需安寧療護知悉管道,故醫療人員的告知、政府與民間團體的宣導計畫亟需加強全面規劃以達到符合經濟效益之傳播與行銷的目的。