新莊農會理事長的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦黃陳玉女,羅靖瑋,蕭美珍寫的 中式麵食乙級完勝密技 和凌宗魁的 紙上明治村(二冊套書)都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自上優文化 和遠足文化所出版 。

國立臺灣大學 事業經營法務碩士在職學位學程 楊岳平所指導 徐銳騰的 農會信用部之研究——以農會信用部的組織重定位為中心 (2020),提出新莊農會理事長關鍵因素是什麼,來自於農會、農會信用部、全國農業金庫、農業合作金融體系。

而第二篇論文國立臺灣大學 生物產業傳播暨發展學研究所 賴守誠所指導 鍾怡婷的 台灣稻米品質與品味的轉變 (2012),提出因為有 稻米、食物品質、品質化、品味、飲食消費的重點而找出了 新莊農會理事長的解答。

中式麵食乙級完勝密技

為了解決新莊農會理事長 的問題,作者黃陳玉女,羅靖瑋,蕭美珍 這樣論述:

書中集結了三位老師多年的經驗和精華,清楚詳細的計算過程,讓繁雜的計算變的簡單易懂,精美細緻的製作圖片,讓流程步驟更加清晰明瞭! 清楚收錄中式麵食乙級檢定的三種項目!一本中式麵食,讓您在乙級檢定中完勝所有人!讓檢定通過不再是遙不可及,熟讀書中內容,讓每一道考題變得簡單明瞭,一步一步跟著老師精心設計的內容去完成,讓所有艱深的考題迎刃而解!

農會信用部之研究——以農會信用部的組織重定位為中心

為了解決新莊農會理事長 的問題,作者徐銳騰 這樣論述:

我國農會與合作社自始屬不同法人,一個推廣農業業務,一個負責經濟及信用業務。1943年臺灣總督府以臺灣農業會令及臺灣農業會令施行規則,將農會與合作社及其他農民組織合併為農業會,國民黨政府來台之後在1946年又根據《農業法》與《合作社法》將農業會回復為農會與合作社兩獨立法人。但在1949年國民黨政府因派系鬥爭等因素又將兩者合併成現今之農會,自此農會也變成一元化組織但多元化管理之法人。農會在1995-1997發生農會信用部擠兌事件,在2000年陳水扁政府上台後試圖利用擠兌事件為由改革農業金融體系,最後以失敗收場,而這場改革也引發「一一二三與農共生」大遊行,爾後,召開了全國農業金融會議,催生出全國農

業金庫。全國農業金庫背負著台灣農業經濟與農會發展之重責,至今已成立17年,本文將於以日、韓、荷、德之同樣性質金融機構之發展規模,輔以金融機構之監管機關之比較研究來檢視全國農業金庫發展之成果,並試圖從中尋找合適我國農會信用部之發展軌跡,將建議具體化。本文認為,欲發展台灣農業合作金融體系,農會與信用部應分屬獨立法人機構,並將信用部改制為農業合作銀行,仿照日、韓、荷、德之成功案例,改制後隸屬於全國農業金庫下,信用部與全國農業金庫能真正金控化管理,而農會成為全國農業金庫股東,全國農業金庫依照出資比例分配股利,此為互利共生。

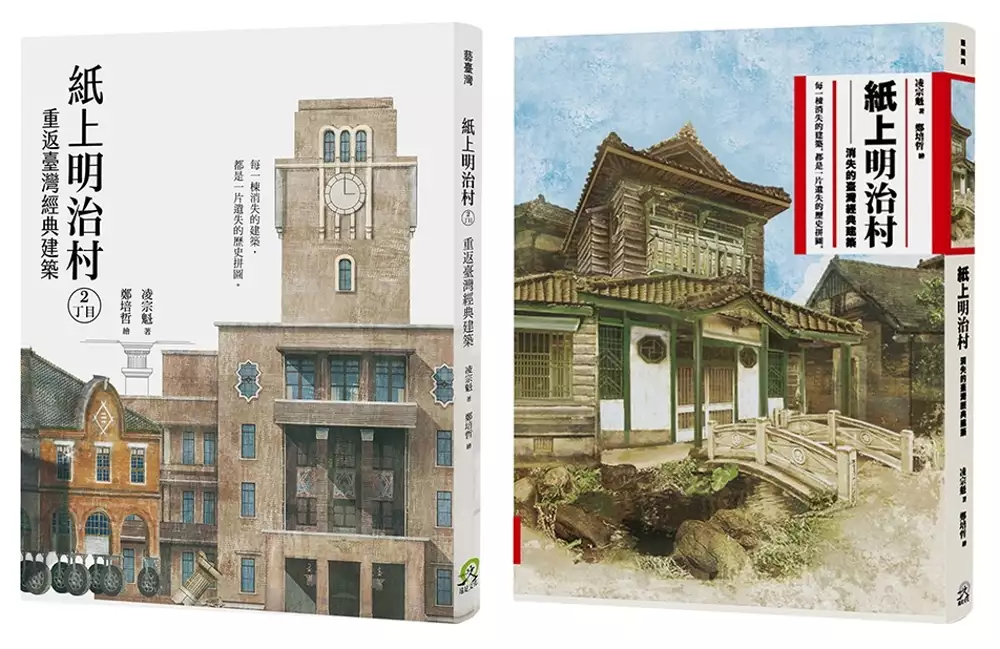

紙上明治村(二冊套書)

為了解決新莊農會理事長 的問題,作者凌宗魁 這樣論述:

每一棟消失的建築, 都是一片遺失的歷史拼圖。 一代代、一座座的建築物,記錄當代的美學表現、工藝技術,塑造了城鄉的變貌,也呈現人類的文明發展;是歷史的舞臺,也是時代的見證。 雖然每棟建築建立之初,都被期許堅固永恆立於大地,但能夠千秋萬世留存的建築非常稀少。展示威權的房子、崇神敬天的房子、擋風遮雨的房子、裝載記憶的房子……建築不見了,到哪裡去尋找?曾經的記憶和感情,在哪裡安身立命? 《紙上明治村》從住宅、餐廳、戲院、百貨公司、醫院、學校、中央和地方官廳、教堂佛寺、到公共設施和土木設施,帶領我們回到多年前的臺灣,一覽那些已經消失、但曾經存在於這塊土地上的建築肖像,重溫以

前臺灣城鄉的莊嚴與典雅。 推薦人 《紙上明治村:消失的臺灣經典建築》 沈奕妤∣印花樂設計總監 洪致文∣臺灣師範大學地理學系教授 連振佑∣中原大學景觀學系助理教授 徐世榮∣政治大學地政學系教授 孫啓榕∣建築師 孫德鴻∣建築師 黃舒楣∣臺灣大學建築與城鄉研究所助理教授 黃恩宇∣成功大學建築學系助理教授 楊 燁∣北投文史部落客 榮芳杰∣新竹教育大學環境教育研究中心主任 薛孟琪∣東海大學建築學系助理教授 蕭文杰∣臺北商業大學助理教授 《紙上明治村》淺顯易懂的文字與描繪精美的圖像,記錄了已經被消失或遷移的建築景觀風貌,以無形文化財的方

式延續其價值,引導人們走入歷史。閱讀本書不只是緬懷過去的美好,也讓我們重新思考為什麼要保留文化資產,該留下什麼給臺灣的下一代。──蕭文杰(臺北商業大學助理教授) 透過宗魁的歷史書寫,搭配培哲的手繪圖像,這本彷彿具有時光隧道魔力般的圖文集,帶領著我們反省過去,思考未來。──榮芳杰(新竹教育大學環境教育研究中心主任) 鄭培哲的圖像風格溫柔細緻、又富含生活感性,優雅又具透明感的色彩,讓人總是在畫中品味再三。──沈奕妤(印花樂設計總監) 《紙上明治村2丁目:重返臺灣經典建築》 片倉佳史│作家/自由記者 李清志│實踐大學建築設計學系副教授 吳秉聲│成功大學建築學系副教授

吳介祥│彰化師範大學美術糸副教授 周奕成│大稻埕國際藝術節發起人 邱翊│台北城市散步執行長 栖來光│在台日本作家 張鐵志│中華文化總會副秘書長 殷寶寧│臺藝大藝政所副教授/古蹟藝術修護系代主任 渡邊義孝│日本一級建築士/東亞日式住宅研究者 蔡亦竹│實踐大學應用日文系助理教授 蔡瑞珊│作家/青鳥書店創辦人 謝佩霓│藝評家、策展人 謝金魚│歷史小說家 嚴婉玲│臺南新芽協會理事長 (依姓氏筆畫)

台灣稻米品質與品味的轉變

為了解決新莊農會理事長 的問題,作者鍾怡婷 這樣論述:

近十年來對稻米之意義層次的關注增加,且稻米已成為滿足人們維生之外之需求的產品,而這種需求為何會成為需求?此一問題涉及了人們的食物選擇,究竟人們是憑藉著什麼判斷原則來決定自己要消費什麼食物? 本研究針對圍繞著稻米「品質」所進行的建構過程進行分析,以理解其中的編碼工作與競奪行動,藉由「品質化」之概念以理解消費者與產品的互動,並從中檢視消費者的能動與被動,以及飲食品味的形塑。據此,本研究採取文化經濟學取徑重新檢視稻米此一農食在台灣的消費變遷,特別是在交換領域中人們對稻米所建構的感受與認識,最後形成了固著的品味系統。透過此一考察,本研究指出稻米產品在不同階段有不同的品質,其品質化過程中國家與科學家所

界定之架構長期以來佔據主導地位,近十年來繞開國家的力量則逐漸浮現,而品質被賦予的環節則逐漸自生產端移向行銷端,以美學化與道德化來建構品質之趨勢亦愈具影響力。在不同歷史階段,不同的行動者掌握主導所謂「好」食物的詮釋正當性,藉由獲取正當性,社會大眾自然而然地接受並持續消費,進而對品味進行了潛移默化的形塑。消費者、產品供應者、國家與科學家在象徵系統與文化系統中進行鬥爭,以形塑內化且固著的品味系統。我們所探究的問題指出了稻米在台灣社會中的物質與象徵意義的轉變,而圍繞著「什麼是『好米』」的認識建構,確實對食物系統之生產與消費具有形塑的影響力。