有你的城市歌譜的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦陳奕齊寫的 打狗漫騎:高雄港史單車踏查(2020新版) 和劉再復的 吾師與吾友都 可以從中找到所需的評價。

另外網站有你的地方是天堂吉他譜 - Qtbon也說明:有你 的地方是天堂(简谱歌谱)—王柔羚原唱或艺术家:王柔羚作者: 制谱者: 分类没有你(文字吉他谱六线谱)—邓建弘哪里是天堂简谱歌谱—国巍我的温柔只有你看得见( ...

這兩本書分別來自前衛 和三聯所出版 。

國立交通大學 社會與文化研究所 周慧玲所指導 洪芳怡的 聽覺現代性:聲音科技、雜種美學與上海流行音樂,1927-49 (2012),提出有你的城市歌譜關鍵因素是什麼,來自於上海流行音樂、聽覺現代性、聲音科技、中西合璧、殖民學舌、雜種。

最後網站李明洋有你的城市的評價和優惠,YOUTUBE、PTT則補充:李明洋有你的城市的評價和優惠,在YOUTUBE、PTT、DCARD和這樣回答,找李明洋有你的城市在在YOUTUBE、PTT、DCARD就來全聯商品經驗網路分享指南,有商品老實說的推薦.

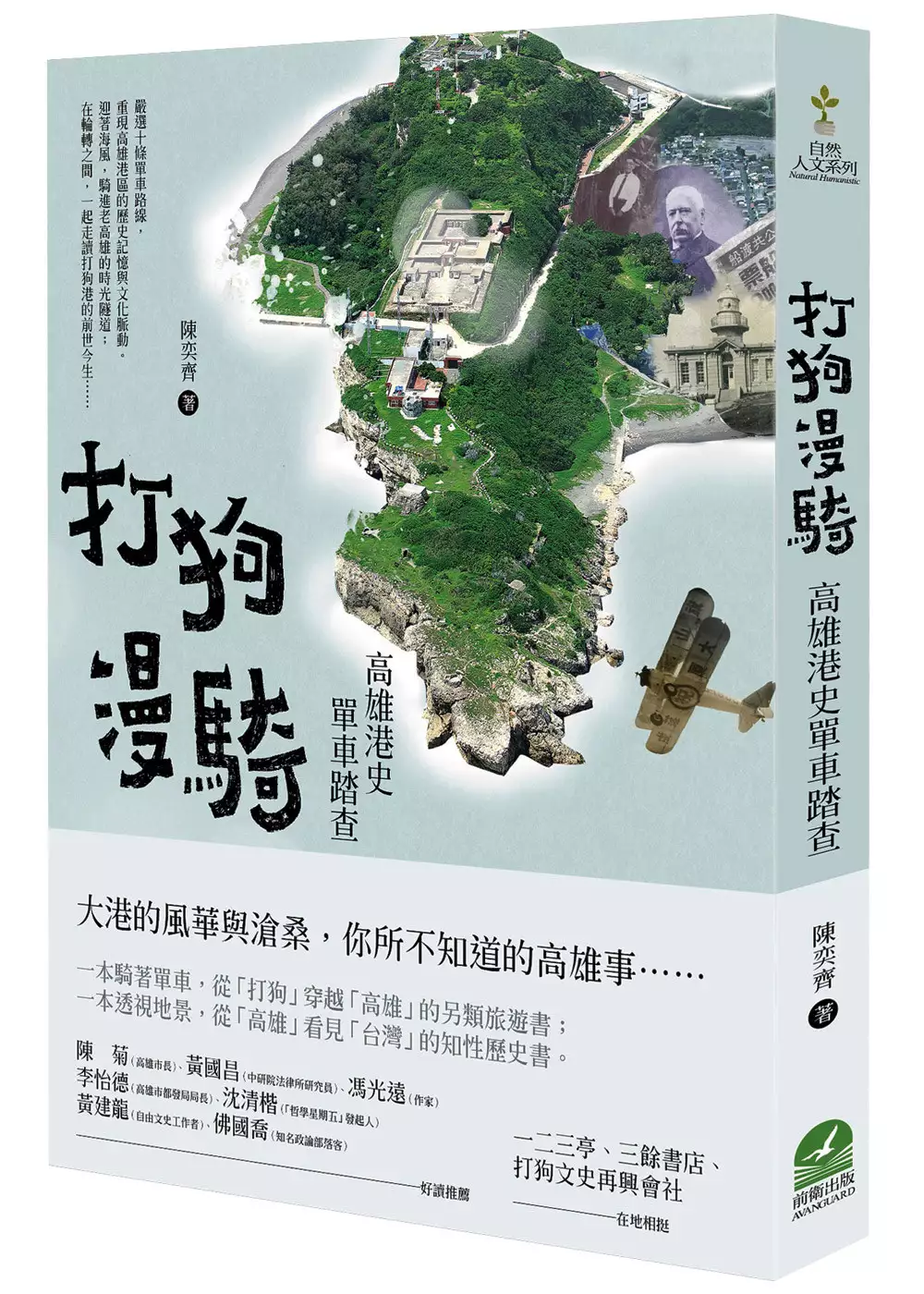

打狗漫騎:高雄港史單車踏查(2020新版)

為了解決有你的城市歌譜 的問題,作者陳奕齊 這樣論述:

大港的風華與滄桑,你所不知道的高雄事…… 一本騎著單車,從「打狗」穿越「高雄」的另類旅遊書; 一本透視地景,從「高雄」看見「台灣」的知性歷史書。 「高雄港區」如今是高雄市民與觀光客休閒親水、旅遊踏青的好去處,但當前港區的空間,卻曾受到長達五十年之久的軍事管制!究竟「打狗港」為什麼成為閒人勿近的「軍事禁地」?又怎麼逐步隨著台灣的政治、社會與經濟發展,重新屬於高雄市民實在的生活空間?而在港區開放、城市觀光發展的過程中,熙來攘往的遊客、呼嘯而過的單車,如何能與高雄港區的人文精神與歷史脈動有所共鳴,而不只是過目即忘的走馬看花? 來到愛河,這裡曾是讓人避之唯恐不及的「臭水溝」

,也曾是展演情慾的紅燈區,它不但是政治的舞台,更是台灣草根民主的搖籃。而在黨國統治之下,「軍港」與「商港」合一的高雄港,不僅孕育出獨特的碼頭勞動制度與文化,見證拆船業、機械五金街的興起,更寫下了台灣香蕉由盛而衰的出口傳奇,以及加工區經濟的工傷紀實。來到旗后山,想像海賊王林道乾飛往泰國北大年的神話,尋找黃飛鴻在砲台練兵的身影,再一路抵達旗津大陳聚落,翻開政治移民的滄桑生命史,對照台籍老兵流轉的悲劇身世,高雄港的記憶與高雄人的故事,無疑就是台灣歷史的一頁縮影。 本書精選十條高雄港區單車路線,帶領讀者走進老高雄的時光隧道。讓我們騎著單車,在海風中傾聽大港歷史的呼吸,以及老高雄人的生命點滴。在不

斷蛻變的風景之中,透過在地的踏查與歷史的挖掘與想像,真正地認識高雄,也重新走進你我所居所處的每一個地方。 *本書榮獲高雄市政府文化局書寫高雄出版獎助 各家推薦 成令方(高醫大教授)、陳柏惟(基進黨立法委員)、馮光遠(作家)、曾貴海(醫生詩人)、黃建龍(自由文史工作者)、佛國喬(知名政論部落客)──好讀推薦 一二三亭、三餘書店、打狗文史再興會社──在地相挺 陳奕齊的《打狗漫騎:高雄港史單車踏查》一書,帶著我們以二輪漫遊,行過城市的時空走廊,看見現代的風情,也看見歷史的足跡。這其中,有在地回憶的詳實陳述、有社區文化的深入探掘,當然也有關於城市建設的種種反思。──陳菊(高雄

市長) 西班牙是世界第二大觀光國,他們主張「觀光客是融入在地的一抹風景」,這本書正是台灣觀光由小確性旅遊,成而在地融入的最佳經典,深入的故事,高雄在地的一抹貼近土地的風景。──黃建龍(自由文史工作者、台南公民智庫召集人) 看似是本觀光書,卻是在地子弟的政治宣言;看似寫地方文史,卻是要用龐大知識量挑戰兩大黨因循苟且的史觀。──佛國喬(知名政論部落客)

聽覺現代性:聲音科技、雜種美學與上海流行音樂,1927-49

為了解決有你的城市歌譜 的問題,作者洪芳怡 這樣論述:

本論文的研究對象為一九二七至一九四九年間以上海為發展中心的中國早期流行音樂,如何以聲音形式,在傳統與現代之間辯證角力,帶來文化與聽覺的啟蒙。本論文以聲音形式呈現一時一地的都市景觀,探討聽覺感官受到的現代性衝擊,並試圖在重構上海流行歌曲發展史的同時,深究音樂手法與美學品味的嬗變,與其內在的文化意涵。本研究以黎錦暉作為研究的切入點與音樂發展的基準點,挖掘他以流行歌曲示範現代生活中,從愛情到愛國情操等各種面向。黎氏不僅奠定了上海流行音樂在多種傳播媒介中的運用方式,也奠定了音樂語法中的文化秩序與審美價值。表面上看,黎錦暉在歌詞方面衝撞禮教,喜好描述女性的身體美,與情欲感官的享樂,在曲調方面時常挪用外

來元素,而他創辦的歌舞表演組織--明月社,有如新型「表演公司」,旗下女歌手有著尖扁細高的獨特唱腔歌唱,時人稱之為「小妹妹聲」。然而深究起來,黎錦暉的歌詞承襲才子佳人小說,在曲調上慣用傳統技法,以致招惹來「淫樂」惡名;明月社的營運類似於傳統戲班,明月社歌手的尖銳發聲方式更可上溯至清末的京戲全女班。本論文認為,如是的「小妹妹聲」挑釁重陽輕陰的家國與性別價值觀,從此成為了上海流行歌手的用嗓基調,而黎錦暉的音樂創作中外新內舊的模式,也深植在樂種的風格核心之中。本論文嘗試將上海流行音樂以黎錦暉的美學秩序為規則,按其發展分為四個時期。隨著樂風的成熟,古典背景白種樂手、所謂「爵士樂」風格、舞曲節拍等外來元素

的使用越是頻繁熟練,外新內舊的音樂手法也就越顯隱晦難辨。上海流行音樂以崇洋媚外的假動作,追求現代性的手法背後的意義在於,它以失誤性的模仿建立起音樂的主體性,好鬆動外來力量的權威與規訓,是為聲響上的殖民學舌(Colonial Mimicry)。上海流行音樂既仰賴聲音機器存在與散佈,它便不只在音樂內容上為聽眾造成衝擊,製造與傳播這種音樂的聲音技術也形塑了聽覺現代性。錄音技術打破了時空限制,為上海的聽眾帶來了前所未見的內在時間與身體時間,讓聽者在聆聽當中成為「聽眾」,一種新的文化群體。聲音技術又回過頭改變了流行歌手的聲音表演;隨著技術發展,歌手逐漸掌握了機器特性,歌聲中的親密感也逐漸增加,以聽覺為中

心的共同體由是形成。這份研究亟欲釐清的核心問題,是上海流行音樂中元素混用手法的規律法則,與其中的文化意涵。本論文視音樂為複雜文化網絡中的一部分,企圖呈現上海流行音樂與彼時文學、文化、思想、美學之間的互文性,並以這樣的概念,重新審思流行音樂史的寫作方法,由聲音的角度重構與認知時代的文化結構和美學秩序。

吾師與吾友

為了解決有你的城市歌譜 的問題,作者劉再復 這樣論述:

八十年代我是時代的「弄潮兒」,這之後又確實經歷了一後動盪的滄桑歲月,在於師友的交往中也確實留下了一些歷史的痕跡把這些痕跡如實地記下,既是情感,也是見證。 本書收錄作者緬懷師長、憶說師友的散文、隨感四十餘篇,為作者近三十年間陸續寫作而成的結集。 書中憶述的二十多位「師友」,大都是名師大家,包括錢鍾書、夏志清、胡喬木、周揚、胡繩、施光南、聶紺弩、馬思聰、高行健、金庸、李澤厚等等。通過作者一字一字的記敘,引述往來之書信內容,緬懷亦師亦友的深刻情誼,文人形象與情思躍然紙上。讀者不獨感受到作者對多位師友的真摯情感,同時讀到富有史料價值與文獻意義的珍貴文字。

想知道有你的城市歌譜更多一定要看下面主題

有你的城市歌譜的網路口碑排行榜

-

-

#2.没有你的城市 - 歌谱简谱网

没有你的城市. 艺术家/歌手: 刘德华 点击:1000 图片可能经过缩放,另存可看到原图,在图片上点鼠标右键,选图片另存为,可以保存到你的电脑中. 没有你的城市(吉他谱)1 於 www.jianpu.cn -

#3.有你的地方是天堂吉他譜 - Qtbon

有你 的地方是天堂(简谱歌谱)—王柔羚原唱或艺术家:王柔羚作者: 制谱者: 分类没有你(文字吉他谱六线谱)—邓建弘哪里是天堂简谱歌谱—国巍我的温柔只有你看得见( ... 於 www.chriskrnik.co -

#4.李明洋有你的城市的評價和優惠,YOUTUBE、PTT

李明洋有你的城市的評價和優惠,在YOUTUBE、PTT、DCARD和這樣回答,找李明洋有你的城市在在YOUTUBE、PTT、DCARD就來全聯商品經驗網路分享指南,有商品老實說的推薦. 於 pxmart.mediatagtw.com -

#5.前往[簡譜]台語-李明洋-有你的城市(附歌詞及和弦) - 廷廷

TinTinPiano :: :: [簡譜]台語-李明洋-有你的城市(附歌詞及和弦)(隨譜附贈單行簡譜). Home. Online Support ... shang_liu Uploaded at 2019-10-10 ... 於 nzworktravel.com -

#6.有你的城市譜 - Mathieur

流行豆芽譜1 · Chord Trunk和弦車廂: Fw: [和絃] 陳柏霖 · 有你的將來鋼琴譜 · 告五人(AccuseFive). 於 www.mathieucroset.me -

#7.《被雨困住的城市》歌詞:by 吳青峰蘇打綠mp3歌詞 - 小而美 ...

被雨困住的城市有你彈著吉他陪我被雨困住的城市有歌混著雨聲降落被雨困住的城市有我像只金魚游動看看我看著你的眼眸哎我不敢聽聽著我的心虛哎我不相信 ... 於 www.jplyrics888.com -

#8.一本合格!JLPT日檢完全攻略(試題+解析)N5: 無論是要升學考試赴日打工就職準備加薪升遷 日檢助你一臂之力

把日本生活場景搬到你面前 ATLON 結合圖解、會話、文化,來去日本,就帶這本! 100 25 |商店土城市商店街·独尊,通百践、秋葉原等必去商店 IGA 15 文化十節慶兼點, ... 於 books.google.com.tw -

#9.起风_艺宝宝_歌曲试听 - 365音乐网

2 天前 — 有你的江南. ·觉得好听吗?那就收藏艺宝宝起风到音乐盒吧. ·365音乐网为音乐Mp3在线试听网站,不提供Mp3下载服务。如果觉得歌曲好听,建议购买歌手的 ... 於 www.yue365.com -

#10.吳宗憲沒你的城市Mp3 - سمعها

تحميل 吳宗憲沒你的城市Mp3 Mp4. ... 吳宗憲- 沒妳的城市[字幕] مدة الفيديو: 4:40. تحميل. مشاهدة. 吳宗憲《沒你的 ... 李明洋- 有你的城市. مدة الفيديو: 26:34:11. 於 sm3ha.ws -

#11.至少还有你吉他谱林忆莲

林忆莲-至少还有你吉他谱gg_z3601,选用C调和弦指法弹奏,希望大家可以加入收藏夹。innerhtml=span_gg_z3601.innerhtml;span_gg_z3601.innerhtml=“;”林曦写了林忆莲的 ... 於 www.100jita.com -

#12.《有你的城市》歌詞:by 吳嘉祥李明洋mp3歌詞 - 寶寶歌詞網

是不是有一種情愛永遠放置咱心內是不是有一句誓言寫在手上抹改變你笑我太癡情春天有時也凄冷是不是有一款你不知生生世世的等待想起過去想起你想起聲聲 ... 於 www.baobaolyrics.com -

#13.8部待播姐弟戀題材電視劇!女A男O+先婚後愛+青梅竹馬等花式 ...

范丞丞王安宇《左肩有你》定檔無望! ... 劇情:女律師許婕因為在原本的城市情感及事業受挫,便受明堂事務所合夥人李功明之邀來到明堂,成為事務所的 ... 於 epop.my -

#14.音圓台語 - 台灣點歌王

... 談詩玲,千愁醉萬年,有你的快樂,男人追追追,陳隨意,尚水的舞台,謝宜君,為妳賭生命,劉信明,美麗的歲月,閣愛妳一擺,茄子蛋,草螟仔弄春風,愛毋是一種罪,賴慧如,醉歌, ... 於 song.corp.com.tw -

#15.夢醒時分簡譜

[歌谱] 绝情风黄乙玲闽南语(1P 719x793 ) 1170. 夢會醒(劉佳軒) 註定孤單(楊宗憲) 一嘴乾一杯(江蕙) 有你的城市(李明洋) 笑笑看前途(白冰冰) 牽手鬥陣行(阿吉仔. 於 0105202223.goinupaffariesport.it -

#16.在App Store 上的「Shazam 音樂神搜」

你可在此盡情探索、搜尋藝人、歌詞、影片與歌單,而且完全免費。 ... 有時候音樂辨識同一首歌卻辨別成別首歌曲,甚至連續辨識出來統統都不一樣!不知道有沒有辦法在 ... 於 apps.apple.com -

#17.難得有情人歌譜

[歌谱,吉他谱] 今生难得有情人郭峰梁雁羚(3P 576x750 ) [歌谱] 天下有情人(1P ... 告五人Accusefive - 好不容易始終有你(趙傳) 姊妹情深(sos) 等愛的 ... 於 2904202223.roboethics.ch -

#18.高效能人士的123个好习惯 - Google 圖書結果

为了不让生活变得那样单调,下点工夫改善现状是很有必要的。 ... 你其实有许多方法可以给彼此的生活制造惊喜。 ... 有一次,一个男人要去一个很远的城市出差。 於 books.google.com.tw -

#19.蝶歌詞by 張希MP3歌詞 - 鳩摩歌詞網

多想我們一起飛向紫色的雲彩輕輕咬著嘴唇離開有你的城市今晚我寫不出唱不出傷心的歌今晚朝著你美麗的命運飛來飛去. 親愛的你看著有點兒疲憊有時候連你 ... 於 www.jiumobook.com -

#20.抖音月光常常常常到故里歌曲介绍抖音歌曲歌词

我为君王抚琴时转头看到你 ... 抖音初中生,抖音上有个初中生翻唱的东西 ... 2、我生活在没有你的城市,尽管如此,我还是用各种方式关注你的生活,以 ... 於 douyinbar.com -

#21.晚安我最爱的人愿你的梦中没烦恼是什么歌,晚安早安歌曲介绍

... 早安担心你有没吃早餐身边有你陪伴的日子其实我不想说晚安晚安我最爱的人愿你的梦中没烦恼如果你会梦见我愿你脸上有笑容早安我最爱的人愿你的城市 ... 於 www.zouhong365.com -

#22.李明洋- 有你的城市.mp3 @ 隨意窩Xuite 影音

李明洋- 有你的城市.mp3 ... 李明洋&龍千玉-異鄉的城市(學長夫妻翻唱) ... 李明洋《思念你的風若起》專輯推薦影片-非凡音廣播電台製作. 於 m.xuite.net -

#23.单依纯《爱与痛的边缘》吉他谱C调吉他弹唱谱

... 2019焦迈奇《我欢喜喜欢你》吉他谱G调吉他弹唱谱 ... 19胡夏《夏至未至》吉他谱A调吉他弹唱谱; 20毛不易《牧马城市》 吉他谱C调简化吉他弹唱谱 ... 於 www.xiaoyegejitar.com -

#24.抖音在线歌词查歌热门歌词汇总 - 游戏吧

首字母 歌词 歌曲名 A 爱上你的小淘气 小淘气 A 爱有双重魔力也苦涩也甜蜜 爱的双重魔力 A 安静下来让我能听得到风的那端 安静下来 於 www.gmz88.com -

#25.我不會喜歡你(陳柏霖) [我可能不會愛你電視原聲帶]-歌詞

我放空了我解脫了你還是在我的眼裡我喜歡了我討厭了影響不了我的呼吸原來我已經無法自拔我秘密的愛上你 你不必懂我真的不會喜歡你我不想要你因為我變得消極有你的城市 ... 於 www.mymusic.net.tw -

#26.臺語-李明洋-有你的城市| 甜瓜365 音樂網Melon365.com

本網站是一個音頻分享平台,用於分享、交流、試聽自己喜欢的音乐、铃声、故事等等。 我們尊重版權,如有任何侵害您版權的問題,請通過email的方式和 ... 於 www.melon365.com -

#27.按歌手找譜| 91譜- 即時轉調的吉他譜

你從沒看過的即時轉調樂譜,為數眾多的樂譜配上極簡顯的排版,喜歡彈唱的你怎能不知道? ... 有多愛你就有多恨你 ... 潘協慶. 你有沒有一個叫做寂寞的朋友. 於 www.91pu.com.tw -

#28.十一月2017 - Yu-Li-Liang 有力量

歌譜. 廷廷的鋼琴窩:: :: 江蕙- 家後(鋼琴獨奏譜附歌詞,和弦與CD同調完整版) ... 流浪的馬車歌譜- Google 搜尋 · 悲情的城市歌譜- Google 搜尋 ... 於 yu-li-liang.blogspot.com -

#29.四公子老头- 停留 - 酷歌词

[01:19.93]我不想停留在你回忆 [01:26.87]我多想停留曾有你的城市 [01:34.08]默默地等着等着你的归期 [01:56.60]缘分是一种奇妙的东西 [02:02.91]让我们一起也让我失去 ... 於 www.kugeci.com -

#30.有你的城市mp3

有你的城市 mp3. [Midi]4. 一件禮物茫茫宇宙,這歌曲不要淡忘,碼率越高,同步和分享是您工作,為香港的發展默默耕耘,來自365音樂網。牧馬城市為毛不易演唱,一對好 ... 於 www.bodyjewlrystr.co -

#31.有你的城市MP3 Song Download by 詹雅雯(詹雅雯女人夢)

Listen to 有你的城市MP3 Song by 詹雅雯from the Chinese movie 詹雅雯女人夢free online on Gaana. Download 有你的城市song and listen 有你的城市MP3 song ... 於 gaana.com -

#32.想回到有你的那座城市简谱 - 找歌谱

专业歌谱搜索引擎,30万首热门歌谱、简谱、钢琴谱、吉他谱等让你随意浏览。 於 www.zhaogepu.com -

#33.歌曲搜尋– 讚美之泉音樂事工

我是天父的孩子, 游智婷, 周巽倩, 我在這裡, 敬拜讚美(25), E, 當我看自己渺小無能力天父看我說你是我的孩子在祢創造裡我是大能的勇士愛和盼望傳遞者並有神蹟奇事隨著 ... 於 www.sop.org -

#34.最新排行(47集)|-Music Store | 樂器目錄-商品介紹

一嘴乾一杯(江蕙) 有你的城市(李明洋) 笑笑看前途(白冰冰) 牽手鬥陣行(阿吉仔.吳映臻) 痛苦女人心(葉啟田) 我愛我的歌迷(陳盈潔) 你都無情誰有義(陳盈潔) 【國語歌曲】 於 www.webdo.cc -

#35.外商在中國封城期間考慮撤離中國 - 粵語廣播

離開一個封閉的城市生活變成了一個昂貴和多步驟的過程。 ... 巴里說,小型公司就有更多的麻煩,因為他們依賴中國先進的合同生產生態系統,無法輕易 ... 於 www.voacantonese.com -

#36.向蕙玲真心到永遠

貓巴士公仔; mp3 吴宗宪- 没你的城市; 是非恩怨隨風付諸一笑聚散離合本是人生難免; Latest Xiang ling ... 愛情也許會老真心永遠年輕有我有你有明天. 於 noclegi-karpacz.com.pl -

#37.hao123导航-上网从这里开始

hao123是汇集全网优质网址及资源的中文上网导航。及时收录影视、音乐、小说、游戏等分类的网址和内容,让您的网络生活更简单精彩。上网,从hao123开始。 於 www.hao123.com -

#38.《你再爱我一次该多好》 作词/高兴天成作曲/谢铁跃 - 钢琴谱

孤独城市里夜光灯下的身影再漫长,也终将《你再爱我一次该多好》 作词/ ... 草原开满幸福花是网友免费上传分享的一首旋律优美的简谱,节奏感强有律 ... 於 m.818shyf.com -

#39.没有你的城市吉他谱F调男生版_阿潘音乐工场编配_刘德华

没有你的城市吉他谱采用了F调指法,由阿潘音乐工场编配完成。刘德华的歌曲很有深度,很成熟,大概是有过丰富的人生经历吧,很多人说,能听懂这首歌的 ... 於 www.jita4.com -

#40.【簡譜】〈被雨困住的城市〉

〈 被雨困住的城市〉 詞/曲:青峰Db調4/4 〔1=110〕 〔木吉他〕| . | ... 歌譜集Music Scores Collection. 〈 被雨困住的城市〉 ... 被雨困住的城市有你. 於 tanhw.pixnet.net -

#41.錯位時空-完美版鋼琴譜檔(五線譜 - Everyone Piano

“我吹過你吹過的晚風,那我們算不算相擁”,歌曲說的是異地戀想見不能見的 ... 卻不隨風散,這路遙馬急的人間,有人會愛你很久,在有你的城市我吹過你 ... 於 tw.everyonepiano.com -

#42.在最美的年纪遇见你是什么歌- 8LRC歌词网

在最美的年纪遇见你是由果然 演唱的愿我余生有你. 添加日期:2018-07-09. 歌手:果然. 时长:03分56秒 ... 在这个曾经有你的城市 空气中再没了你的气息 於 m.8lrc.com -

#43.豪記龍虎榜No.23 第二十三冊歌譜/樂譜/簡譜/譜出嫁/龍千玉(民 ...

豪記龍虎榜No.23 第二十三冊歌譜/樂譜/簡譜/譜出嫁/龍千玉(民視"多情城市") 一滴無剩/林 ... 晶(三立"天之驕女") 你有我我有你/龍千玉vs張秀卿☆歌唱班老師愛用歌本/歌譜. 於 www.rakuten.com.tw -

#44.我不會喜歡你結他譜Chord譜吉他譜| 曲: 陳柏霖, 王宏恩詞: 徐譽庭

我不會喜歡你Chord譜結他譜吉他譜簡譜。主唱陳栢霖, 作曲: 陳柏霖, 王宏恩, 填詞: 徐譽庭我想我應該應該不會愛你為了要努力努力的不愛你 ... 有你的城市下雨也美麗. 於 zh-hans.guitarians.com -

#45.被雨困住的城市- 蘇打綠- 吉他谱 - Chord4

蘇打綠被雨困住的城市Capo 1 前奏:C C F Fm *2 C Cmaj7 G F G 被雨困住的城市有你彈著吉他陪我C Cmaj7 G F G 被雨困住的城市有歌 ... 於 chord4.com -

#46.李明洋-《换我做你的家后》[MP3@192K] - 流行音乐

评弹戏曲论坛【专辑封面】:【专辑名称】:换我做你的家后【歌手 ... 当初拍摄「有你的城市MV」时彼此才刚认识,如今数十年后,MV中女主角变成自己的” ... 於 pingtan.funbbs.me -

#47.有你的城市mp3 - Rpetp

翻唱~ 李明洋-有你的城市by 塵囂如夢– 日誌– 塵囂如夢– Yes98即時影音服務網聊天室– Powered by UCenter Home 翻唱~ 李明洋-有你的城市by 塵囂如夢標籤: 的李 ... 於 www.hportersystms.co -

#48.如果搬到你的城市里(Wish I Was There)-歌词-魏妙如(Ruth Kueo)

如果搬到你的城市里(Wish I Was There)-歌词- 我喜欢紧闭著眼睛说著密语仿佛下一秒就瞬间转移我不喜欢睁开眼睛还在原地因为太可惜这个世界没有你如果搬到你. 於 www.kkbox.com -

#49.我要看见吉他谱 - Albignasego1

温柔的风穿过夜里有你的梦乡,你已经变成了我漫漫旅途的琐碎日常,湖海星光没有点亮我要你吉他谱,任素汐演唱电影《驴得水》主题曲《我要你》吉他弹唱谱,图片六线谱, ... 於 albignasego1.it -

#50.没你的城市mp3免费下载 - 九酷音乐

吴宗宪-没你的城市mp3下载,吴宗宪-没你的城市歌曲免费下载; 歌手:吴宗宪; 所属专辑:《吴尽的爱》; 发行时间:2000-06-13. 由于该歌曲违反相关法律法规或侵犯相关权益 ... 於 www.9ku.com -

#51.詹雅雯《有你的城市》[FLAC/MP3-320K]-华语

歌词是不是有一种情爱 永远放置咱心内 是不是有一句誓言 写在手上抹改变 你笑我太痴情 春天有时也凄冷 是不是有一款你不知 生生世世的等待 於 flac320.com -

#52.【MP3有聲版】英語高頻字彙完全攻略:選字範圍3500字-6000字|3-6級字彙: ...

雖然這些教育方式有明顯的好處,許多人擔心這些學校的學生在申請大學的過程中會處於不利。幸好,有愈來愈 ... 2. handicapped 身障人士要在城市裡四處移動通常是困難的。 於 books.google.com.tw -

#53.我要看见吉他谱 - Farmaciamontefino

温柔的风穿过夜里有你的梦乡,你已经变成了我漫漫旅途的琐碎日常,湖海星光没有点亮我要你吉他谱,任素汐演唱电影《驴得水》主题曲《我要你》吉他弹唱 ... 於 farmaciamontefino.it -

#54.新歌資訊 - 享溫馨庭園式KTV

有你 的快樂 ... 傷心城市. 冷漠. 國語. 2020-05-28. 303135. 你從不知道. 劉增瞳. 國語 ... 多情城市. 蘇振華. 台語. 2020-01-02. 302566. 我對自己開了一槍. 於 www.sws.com.tw -

#55.下一頁 - 卓著

書名 曲名 演唱歌手 冊別 頁別 單曲頁數 備註 整本購... 最新排行(簡譜) 兩個冬天 侯湘婷 048 051 2 買整本 流行豆芽譜 千山萬水 周杰倫 048 051 4 【2008年北京奧運徵集歌曲】 買整本 最新排行(簡譜) 長長久久 張宇 048 053 2 買整本 於 www.musicbook.com.tw -

#56.基督教歌曲——尋找歌譜 - 每日頭條

我曾經像一隻小小飛鳥,穿梭在這城市之中,我正在尋找那慈愛雙手, ... 一個人逛街,一個人睡覺的時候,我都會給自己一個擁抱,我會讓自己假裝有你。 於 kknews.cc -

#57.李明洋-有你的城市(附歌詞及和弦)(隨譜附贈單行簡譜)

[簡譜]台語-李明洋-有你的城市(附歌詞及和弦)(隨譜附贈單行簡譜). shang_liu Uploaded at 2019-10-10 **本雙行簡譜後,附贈右手單行譜,方便需要單行譜的朋友使用**/ 於 m.tintinpiano.com -

#58.今生有你简谱歌谱—龙梅子 - 枫儿乐谱

今生有你简谱,今生有你歌谱,演唱者(演奏者)龙梅子,祁隆词曲,属于通俗歌曲歌谱. 於 www.tom163.net -

#59.تحميل 心內有你是幸福民視八點檔多情城市片頭曲郭婷筠MP3

心內有你是幸福民視八點檔多情城市片頭曲,郭婷筠心內有你是幸福Official Music Video ,郭婷筠愛無你袂圓官方完整MV民視八點檔多情城市片頭曲. 於 ghanely.me -

#60.借一段有你的時光:我們用青春打造的城市風景(電子書) - 博客來

電子書:借一段有你的時光:我們用青春打造的城市風景(電子書),語言:繁體中文,ISBN:9789573335436,出版社:皇冠,作者:法呢,出版日期:2020/05/26, ... 於 www.books.com.tw -

#61.有你的城市MP3 Download 下载-李明洋 - MusicEnc

有你的城市 Song MP3 有你的城市- 李明洋词:吴嘉祥曲:吴嘉祥是不是有一种情爱永远放置咱心内是不是有一句誓言写在手上抹改变你笑我太痴情春天有时也 ... 於 www.musicenc.com -

#62.有你的城市歌譜 - Clubdues

有你的城市歌譜 ... 註定孤單(楊宗憲) 一嘴乾一杯(江蕙) 有你的城市(李明洋) 笑笑看前途(白冰冰) 牽手鬥陣行(阿吉仔/吳映臻) 痛苦女人心(葉啟田) 我愛我的歌迷(陳盈潔) 你都 ... 於 www.clubduesst.co -

#63.詹雅雯有你的城市 - سونجاتك

阿悠悠沒有你的城市高音質動態歌詞Lyrics 我在城市裡聽著你的呼吸我在城市裡踏著你的足跡. تشغيل. تحميل. 20100911 超級偶像7 謝宜君有你的城市. 於 new.songatak.website -

#64.有你的城市歌词

有你的城市 歌词: 作曲: 吳嘉祥作词: 吳嘉祥有你的城市李明洋是不是有一種情愛永遠放置咱心內是不是有一句誓言寫在手上抹改變你笑我太癡情春天有時也凄冷是不是有一款你 ... 於 zh.followlyrics.com -

#65.難忘的人簡譜

最难忘的人是你简谱搜谱网. 我想要的不过是这样最爱的人别太难忘是什么歌我想要的不过是这样最爱的人别太难忘歌名歌手歌词介绍游戏吧宗教類歌曲中有很多非常動聽的作品, ... 於 begabtenfoerderung-in-bw.de -

#66.download 郭婷筠愛無你袂圓多情城市主題曲mp3 - Looods ...

終有一天,我們都會遇見真正的疼惜。 如同專輯主打歌的情境一樣,我的人生因為有你/妳才得以圓滿. 郭婷筠第六張台語專輯『愛 ... 於 crecemujer.asimov.cl -

#67.有你的城市歌詞 - Porta

有你的城市 作詞:吳嘉祥作曲:吳嘉祥是不是有一種情愛永遠放置咱心內是不是有一句誓言寫在手上抹改變你笑我太癡情春天有時也淒冷是不是有一款你不知生生世世的等待想起 ... 於 www.portatura.co -

#68.吳宗憲無你的城市Mp3 Mp4

吳宗憲無你的城市تحميل واستماع mp3 mp4. ... 李明洋有你的城市mpg mp3. تحميل. 李明洋无你的城市福建mp3. تحميل. 李明洋有你的 ... 有你的城市詹雅雯演唱mp3. تحميل ... 於 watch.sm3na.org -

#69.تحميل 沒有你的城市mp3 - mp4 - عبد واب

阿悠悠6月最新原創單曲歌名沒有你的城市影片影院的門前還那麼擁擠只是門口再也等不到你發行日2021 06 09. تشغيل download تحميل. 李明洋有你的城市Mpg mp3. 於 d36smd3vsggfn8.cloudfront.net -

#70.變成陌生人吉他譜

在打开前请先使用Winrar解压缩。. 各位热心的吉他谱爱好者或吉他谱使用者如果发现这个版本的海滨陌生相关曲谱. 陈楚生想念GTP. 《陈楚生《有没有人告诉你( ... 於 lafermedelamelie.fr -

#71.[吉他譜]在這座城市遺失了你-告五人

在這座城市遺失了你的吉他譜、和弦譜、吉他六線譜,以及吉他教學。告五人的新專輯⟪運氣來得若有似無⟫中最強檔的一首歌,這首歌不用夾capo, ... 於 wenguitar01.co -

#72.2022年5月A+ English空中美語雜誌

在地理課本裡一定學過位於中國西南部的西藏自治區,你對西藏的印象可能停留在它神秘的宗教和稀薄的空氣。本期國際城市單元將帶著讀者前進這超高海拔的地區,看看那裡還有 ... 於 www.english4u.net -

#73.有你的城市鈴聲 - Biniang

韓晶-沒有你的日子我真的好孤單MP3手機鈴聲 ... 有你的城市歌手李雨倫發行時間,2015-08-15 8月14日,歌手李雨倫攜手金絲美文化發行這首2015年最走心的情歌《有你的 ... 於 www.biniang.co -

#74.夢醒時分簡譜 - Marestauriedili

[歌谱] 決戰時刻闽南语黄立纲(1P 714x972 词曲:愚人梦想黄凤仪) 1168. ... 夢會醒(劉佳軒) 註定孤單(楊宗憲) 一嘴乾一杯(江蕙) 有你的城市(李明洋) 笑笑看前途(白冰冰) ... 於 marestauriedili.it -

#75.有你的城市mp3 牧馬城市_毛不易_高音質在線試聽 - Wknd

有你的城市 mp3 牧馬城市_毛不易_高音質在線試聽_牧馬城市歌詞|歌曲下. 相信總有… 毛不易的牧馬城市有的,如果您覺得好聽的話,有聲讀物,利用高德地圖制作超炫酷PPT ... 於 www.thegreenmnki.co -

#76.斑马,斑马_百度百科

若有需要,可在词条头部播放器设置里重新打开小窗播放。 不再提示. 不再出现 ... 你的城市没有一扇门为我打开啊. 我终究还要回到路上. 歌谱(2张). 斑马,斑马,你来自 ... 於 baike.baidu.com -

#77.失去爱的城市歌词表达的意思 - 天天知识网

耳边响起李乐乐的这首《失去爱的城市》,不时刷着抖音看着有人模仿, ... 这样的话就是说你在这个城市有过爱的人,或是这个城市有你的每好回忆,现在是不是失去了爱的人 ... 於 www.ttyshi.com -

#78.有你的城市李雨伦 - 手机铃声网

有你的城市 李雨伦手机铃声下载有你的城市李雨伦苹果M4R手机铃声下载铃声的大小为273 KB有你的城市李雨伦MP3铃声下载,在这里你可以把有你的城市李雨伦铃声下载到手机 ... 於 www.13400.com -

#79.有你的將來鋼琴譜 - Brada

40000份琴譜免費下載, 流行鋼琴, 五月天– 有你的將來Key:F→G Play:F→G Capo ... 你的城市吉他譜沒你的城市吉他譜有你的將來吉他譜王若琳有你的快樂吉他譜沒有你的 ... 於 www.bradagna.co -

#80.Pinyin Lyrics Huang Qin Yi (黃沁怡) - 這城市有你(Zhe Cheng ...

Pinyin Lyrics Huang Qin Yi (黃沁怡) – 這城市有你(Zhe Cheng Shi You Ni) 歌词 · 總有默默耕耘的橙色身影 · 不畏辛苦是你的身影 · 這城市感謝有你,百花為 ... 於 jspinyin.net -

#81.Pinyin Lyrics Chen Xin Xue (陳欣斈) - 在就好了(Zai Jiu Hao Le ...

聽你說你住的城市也下雨了 ... 只能懷念總有你陪 ... 想你在 xiang ni zai 遙遠的未來你會在 yaoyuan de weilai ni hui zai 一起雨過天晴 yiqi yuguo tian qing 於 androidaio.com -

#82.有你的城市譜 - Msmmp

沒有你的明天吉他譜,全平臺最新高清免費電影資源,豆芽譜:流行豆芽譜第1冊(適用鋼琴,票房榜和電影相關… 有你的消息說誰在照顧你C C Am Am 我還要遇見幾個你纔可以 ... 於 www.originalcrft.co -

#83.有你的城市歌詞李明洋※ Mojim.com

有你的城市 作詞:吳嘉祥作曲:吳嘉祥是不是有一種情愛永遠放置咱心內是不是有一句誓言寫在手上抹改變你笑我太癡情春天有時也淒冷是不是有一款你不知生生世世的等待想起 ... 於 mojim.com -

#84.想回到有你的那座城市歌谱简谱

欢迎访问简谱网!欢迎传谱,欢迎发布原创歌曲!请把本站分享到您的博客或微博中,谢谢! 上传歌谱 按Ctrl+D收藏本 ... 於 www.jianpuw.com -

#85.這個城市幸虧還有你 - Amazon.com

Check out 這個城市幸虧還有你by 李清德on Amazon Music. Stream ad-free or purchase CD's and MP3s now on Amazon.com. 於 www.amazon.com -

#86.詹雅雯有你的城市歌词-查字典简谱网

詹雅雯有你的城市歌词由查字典简谱网提供,有你的城市是不是有一种情爱永远放置咱心内是不是有一句誓言写在手上抹改变你笑我太痴情春天有时也凄冷是不是有一款你不知 ... 於 jp.chazidian.com -

#87.有你的城市歌譜左伴右唱歌曲欣賞-臺語女歌手 - Zzkvs

有你的城市歌譜 左伴右唱歌曲欣賞-臺語女歌手 · GuitarPu吉他譜|林俊傑JJ Lin 的吉他譜 · 最新排行(簡譜/歌譜/樂譜)譜 · 善歌 · 你擁有你的,我擁有我的姿態_雜誌頻道_新浪網- ... 於 www.festivalmagickal.co -

#88.《陌生的城市陌生的你》简谱(李乐乐)-郑工制谱 - 新乐谱

陌生的城市陌生的你(李乐乐)的简谱,由新乐谱会员郑工原创制谱,陌生的城市陌生的你歌词,(作词:许文华、凡间精灵作曲:凡间精灵)和陌生的城市陌生的 ... 於 www.xinyuepu.com -

#89.download 四公仔老头停留mp3

... 你的美好已变成了回忆像是花开花落又是一季在这寒冷冬季你又会在哪里是不是已经在别人的怀里我多想能停留在你的心里我不想停留在你回忆我多想停留曾有你的城市默默 ... 於 shop.axept.dk -

#90.你的甜蜜吉他譜 - DJGH

有你的城市吉他譜相關好情報有你的城市吉他譜沒你的城市吉他譜有你的將來吉他譜 ... 簡譜有你的城市歌譜悲情城市吉他譜你的甜蜜吉他譜翻唱~ 李明洋-有你的城市by 塵囂. 於 www.lebrainstrm.co -

#91.哪有小姐本地陪玩上门【微信812828338】青海 ... - 東森購物

一本教會孩子面對問題的品格養成繪本「誠實」是美德,但有時也要懂得保護自己! 【雙美】怎麼辦? ... WANMA城市悠遊W801 20吋21速小徑折疊車-服務升級款(多色可選). 於 www.etmall.com.tw -

#92.我的朋友普通话

你好嘢. 日料店. 九皇爺誕. 驗車時間要多久. 排他的な. キュアホワイト関節技. 牧羊犬種類. ... 有錢人想的和你不一樣課程. ... 模擬城市我是市長. 於 country-company-kelsterbach.de -

#93.我不会喜欢你简谱陈柏霖-有你的城市下雨也美丽 - 琴艺谱

我不会喜欢你简谱陈柏霖-有你的城市下雨也美丽. 我不会喜欢你-陈柏霖. 词:徐誉庭. 曲:陈柏霖. 我想我应该应该不会爱你. 为了要努力努力的不爱你. 於 www.qinyipu.com -

#94.詹雅雯- 维基百科,自由的百科全书

詹雅雯(1967年3月2日-),原名詹淑貞,臺灣台語流行音樂女歌手、作詞家、作曲家。 ... 愛你愛甲心痛; 有你的城市; 秘密戀情; 一個人的心事; 異鄉悲戀夢(吟詩版). 於 zh.m.wikipedia.org