東海建築 成大建築的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦蔡孟廷,方尹萍,張紋韶寫的 Timberize TAIWAN─都市木造的未來:新式木結構建築沿革與展望的完整報告 和施植明,劉芳嘉的 路易斯.康 建築師中的哲學家:建築是深思熟慮的空間創造都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自麥浩斯 和商周出版所出版 。

國立聯合大學 建築學系碩士班 吳桂陽所指導 賴世晃的 以DANP方法探討建築系學生設計能力之關鍵要素 (2021),提出東海建築 成大建築關鍵因素是什麼,來自於建築設計能力、「決策實驗室分析」為基礎之網路層級分析法(DANP)、設計整合能力、建築設計教育之關鍵要素、建築設計評圖、提交設計成果。

而第二篇論文銘傳大學 建築學系碩士班 徐明松、梁銘剛所指導 黃瑋庭的 陳其寬建築中的「游」與「留白」 (2020),提出因為有 陳其寬、游、留白、中國園林、現代建築、現代繪畫的重點而找出了 東海建築 成大建築的解答。

Timberize TAIWAN─都市木造的未來:新式木結構建築沿革與展望的完整報告

為了解決東海建築 成大建築 的問題,作者蔡孟廷,方尹萍,張紋韶 這樣論述:

從追求「永垂不朽」到「永續循環」, 21世紀以後的建築和都市,可以有什麼樣的面貌? │ 本書特色 │ 1/ Timberize 新式木構建築沿革與展望完整報告 2/ 木結構設計的獨特美感影像、細部設計圖解,理論與實務操作兼具 3/ 借鑑他方之石:日本、歐洲木造建築實例說明 4/ 台灣新式木造建築案例與Timberize TAIWAN競圖成果 5/ 解析產業鏈現況、發展遇到的瓶頸與可能破口,提供台灣發展高層都市木造建築的方向 建築材料、結構與生活和理念暗喻相扣, 歷史上木材是建築重要的材料, 隨著科技演進、製材加工技術日新月異, 木構造已一掃昔日古舊傳統印象,與時俱進, 能與現代

生活接軌、甚至可建造高層樓建築。 台灣早期因氣候地理條件,過往林業曾盛極一時, 但後因種種原因而停止發展林業,自林業延伸的木業也隨之沒落, 本書爬梳台灣木構造建築沿革的啟、承、轉, 面對環境氣候的挑戰,如蟲害、潮濕, 解析木材來源及結構性能研究, 找到實務面的solution,並做到耐震、抗風、防火, 而能達到固碳、建立永續循環的系統, 借鑑國際木構造先進國經驗,探尋台灣都市木造的可能型態。

東海建築 成大建築進入發燒排行的影片

更多詳情請看:http://www.thenewslens.com/post/155111/

成功大學在校園內,設立第一座性別友善廁所,獲得一面倒的好評,但,成大並不是第一個設立性別友善廁所的大學,早在成大之前,世新大學就已經有一間性別友善廁所,而生活中,其實也有很多場所設立了性別友善廁所,只是我們從來沒有意識到!不過,你真的知道性別友善廁所是什麼嗎?

廁所問題一直困擾著許多人,尤其是公共場所的廁所,大家都能發現,在外面上廁所,女廁總是排得比男生長,因此引發了1996年的女廁運動,爭取調整男女廁的比例,並於2006年內政部〈建築技術規則〉明文規定,公共場合的男女廁所比,應為1:3或1:5。除了調整廁所比例之外,2015年1月,東海的學生也設計出,讓鮮少被使用的男廁坐式廁所,能與女廁共用的設計,獲得國際設計大獎的肯定。然而,解決了女性如廁的排隊問題,卻有另一群廁所使用者,因為兩性廁所區分的問題而苦惱,那就是LGBTQ族群,當LGBTQ在使用廁所的時候,時常會因為無法符合其他人對兩性的刻板印象,而遭到刁難,讓他們不知道該上哪間廁所,又或者是乾脆憋尿,憋出一身病。

為了解決這樣的問題,近年來,很多國家,以及台灣許多校園與公共場所,都紛紛設立了「性別友善廁所」,又可以稱為無性、中性廁所,為的是打破性別的二分法界線,不以性別來區分廁所,讓多元性別認同的人,都能自在地如廁。日前,歐巴馬就兌現了他的性別平等承諾,在白宮內設置中性廁所,保障LGBTQ族群的權益,美國更早有一群學生,組成「Free2Pee」計畫,蒐集全美各地的性別友善廁所,提供給所需的族群。而性別友善廁所,其實有不同的面貌,有的,是以便器的圖示,來標示不同的如廁空間,有的則是在單間裡面,囊括不同的便器。

但性別友善廁所,也有許多實施上的疑慮,有人認為,性別友善廁所會強化標籤化,在目前還不是那麼有性別意識的台灣,不願出櫃的LGBTQ族群,將可能因廁所的選擇,而被強制出櫃。也有許多人,還不能適應與其他性別者,在同一間廁所相遇,部分男性也還不能習慣有隔間的小便斗,還有人指出,無性別廁所可能造成偷拍、性騷擾的問題,以及依照便器來區分廁所,本質上與以性別區分其實沒什麼兩樣。

面對這些問題,性別友善廁所仍有許多改善的空間,例如空間的設計,以及便器的配置等等,不過,其實生活中我們已經有許多中性廁所,像是星巴克等等的咖啡廳或者是流動的公廁,常常都只配置一間廁所,供所有人使用。這樣子的廁所,同時兼備了各種不同的便器,沒有性別的過濾與限制,從來也沒有人提出質疑,要消弭以上的問題,讓每一個人上廁所都不成問題,最重要的還是要保持一顆開放的心,認識不同性別認同的族群,營造更性別友善的大環境,才是根本的解決之道。

以DANP方法探討建築系學生設計能力之關鍵要素

為了解決東海建築 成大建築 的問題,作者賴世晃 這樣論述:

在臺灣社會經濟條件的快速變遷下,使得建築專業人才養成教育的人力需求趨多元面向,更成為建築專業教育的新趨勢,也影響建築產業與建築教育之間的互動發展甚鉅,但是目前臺灣建築教育人才培訓養成的專業能力和實務業界的人力需求的期待仍存有差距。因此,本研究透過文獻回顧探討釐清關於建築教育培訓建築系學生「設計能力之關鍵要素」的定義與觀念,綜理觀察彙整文獻的「設計能力」,並收集相關研究課題的主要研究構面與準則作為基礎,以建立適用於本研究分析之「設計能力」準則題項,並對回收預試問卷資料進行敘述性統計與SPSS項目分析,再以信度分析問卷題項之信度,透過專家訪談思考建築系學生「設計能力」關鍵要素的重要構面,瞭解建築

專業能力培訓和建築實務業界銜接的關聯性。針對「設計能力」關鍵要素的評估,本研究提出:「基礎知識」、「專業知識」、「創新技術」、「實作能力」、「倫理態度」、「前瞻宏觀」、「設計成果」等七個評估構面。在每個構面下整理出三~四個評估準則,共計二十二個準則,五十五個題項。在此之後進行專家問卷,採用決策實驗室分析基礎之網路層級分析方法,以DEMATEL法影響矩陣分析準則的因果關係結構,利用矩陣運算取得準則間的相互影響關係及影響強度,藉由檢視準則間影響程度,瞭解各準則與題項間的影響力與與關聯性。最後再並通過將影響矩陣的DANP納入分析,來取得準則間的關聯以及影響權重分析,歸納各構面與準則的權重表現。本研究

結果可應用在實際建築教育之能力評鑑參考,鼓勵學生在建築教育過程中重視「設計能力」關鍵要素的重要性。

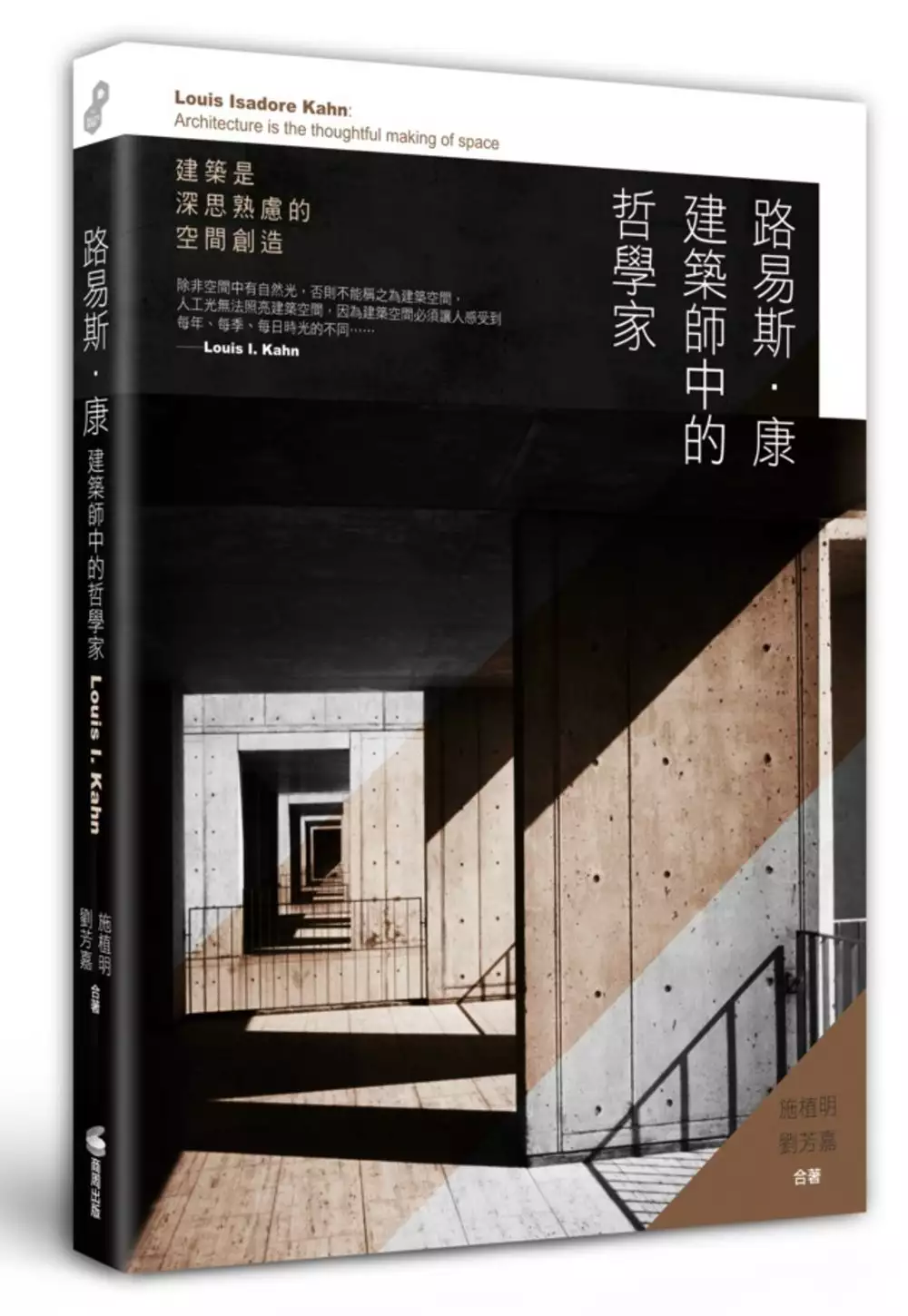

路易斯.康 建築師中的哲學家:建築是深思熟慮的空間創造

為了解決東海建築 成大建築 的問題,作者施植明,劉芳嘉 這樣論述:

◎貝聿銘:「雖然路易斯•康的作品不多,但每個都是經典。」 ★台灣第一本介紹路易斯.康的專書 一次含括建築家小傳、哲學思考、作品介紹、實踐方法★ 路易斯.康是 ◆繼萊特(Frank Lloyd Wright)之後,美國最重要的建築名家。 ◆當代建築最重要的精神導師。 ◆影響安藤忠雄、改變世界美學的建築大師。 美國建築師、教育家、哲學家路易斯.康(Louis Isadore Kahn, Estonia 1901 / New York 1974),為二十世紀最傑出的建築師之一,發展出一套嶄新的理論性和造型的語言,為現代建築注入新的生命。分散於美國、印度及孟加拉

的一些主要作品,都在其一生最後的二十年間完成。作品整合了結構系統、材料、光線、幾何原型、人性價值於一體。他於1971年獲得美國建築師學會金質獎章、獲選美國文藝學院院士,1972年獲英國皇家建築師學會金質獎章。 從美國建築師學會所設立的「廿五週年建築作品獎」(Twenty-five Year Award)便可看出,路易斯.康的作品備受建築專業人士所肯定。該獎項每年只選出一件作品,自1969年首次頒發至2014年以來,所選出的四十五件作品中,路易斯.康就有五件,僅次於艾羅•沙陵南(Eero Saarinen)的六件。兩人最引人矚目的原因不僅是獲獎次數最多,更難得的是,他們在相對短暫的建築生涯

中,創造出最多的傳世之作,完成設計作品的良率非常驚人。 本書分三大部分。因為「靜謐與光線」(Silence and Light)是路易斯.康最後的哲學概念,第一部分「靜謐與光明的建築旅程」呈現路康的小傳,介紹路康的成長背景、各階段作品背後的構想與影響。第二部分「空間本質的探尋」,是路康六座代表性作品的深入賞析。第三部分「建築的內在革命」讓我們看到,路康的哲學思考讓硬梆梆的結構、建築設備系統增添了生命力與現代性,誠如他所言「建築是深思熟慮的空間創造」(Architecture is the thoughtful making of space),建築除了機能角色之外,還可以喚起人類永恆價值

的情感與象徵意義。 路易斯•康出生於蘇聯所控制之下的愛沙尼亞,原本的姓氏為舒慕伊羅斯基(Schmuilowsky)的猶太家庭,在改名為路易斯•康之前,名為萊瑟-伊澤(Leiser-Itze Schmuilowsky),親朋好友都叫他路(Lou)。本書內文皆已「路康」稱之。 以下摘錄自路易斯.康所說: 建築的價值在於能成為社會進步的工具。建築應該要為追求個人與社會的福祉而努力。建築師不僅只是在設計上將房子蓋得更漂亮,更要提出讓大眾能有更美好生活的設計案。 除非空間中有自然光,否則不能稱之為建築空間,人工光無法照亮建築空間,因為建築空間必須讓人感受到每年、每季、每日時光的不

同…… 一幢偉大的建築始於不可量度的靈感啟迪,經由一連串可量度的設計過程,最後呈現出不可量度的精神向度。 一幢建築物不可量度的精神,有賴於其可量度的實際情況與構件。 每本書都是一種奉獻,儲存這些奉獻的地方是近乎神聖的圖書館,向你訴說著此種奉獻。 當光線尚未觸及建築物的翼側之前,並不曉得自己有多麼偉大。 工程和設計不應該是兩回事,他們必須是同一件事。 結構和建築是不能被分開的,它們彼此共生。 書本極其重要,沒有人曾經付清過一本書的價值,他們僅僅付清了它的印刷費用。 高層建築的基座應該要比頂端寬大,而且在頂端部分的柱子應該輕盈地像是會跳舞的仙女,而在

基座的柱子應該因為負擔的沉重而顯得快要發狂,這是因為它們所在的位置不同,負擔的任務不同,因而不應該有相同的尺度。 現在建築之所以令人產生「需要裝飾」的主要原因,是因為我們習慣於將所有的構造接頭美化,也就是隱藏各構件的接合方式;如果未來有可能在蓋房子的同時訓練我們自己的繪圖能力的話,應該從基礎開始,由下而上,停下我們的筆,然後在澆灌或構築的接頭上作一個記號,如此「裝飾」將經由我們表達出建造的方法而產生,並且能夠因此發展出新的構造方法。 中世紀建築師用實心的石頭蓋房子,現在我們用空心的石頭蓋房子。以構件定義房子,與用結構定義房子一樣的重要。空間的尺度可以小到像是隔音隔熱構件的中空部分,

也可以大到足以穿越或生活在其中。在結構設計上,為了明確表達「空」的概念,刺激了各種空間架構的發展。目前已經發展出來正被試用的各種結構形式,與自然有著密切的關係,它們是持續探索事物秩序的成果。 機械設備空間所產生的干擾,必須藉由進一步的發展結構以求解決。整合是自然之道,我們可以向自然學習。 一幢偉大的建築肇始於不可量度,當它被設計乃至於完成,必須經歷過一連串可量度的方法,最後必定呈現出不可量度的特質。 室內光線由建築形式形塑。這種光線是神聖的光線,這光線確認了每天世界上一個特殊的場所,使我們與不可量度的抽象世界連結。這神聖的光線,浮現於日光與結構的交會之處。 假如我們能夠

在未來的結構中去隔離機械的設備管線,好像它們也有屬於自己的美學價值,就如同空間也有屬於自己的美學定位,我們也就不需要有任何在建築中隱藏設備的藉口。 構造體是一座在自然光線底下的設計成品,拱頂、穹窿、拱與柱子均是呼應陽光特質的構造體。自然光藉著季節與四時推移,細膩的光線變化賦予空間不同的氣氛,光似乎進入了空間並調整了空間。

陳其寬建築中的「游」與「留白」

為了解決東海建築 成大建築 的問題,作者黃瑋庭 這樣論述:

陳其寬是「建築師」,也是「周末畫家」,如華人傳統士大夫,業務之餘,以畫畫調劑身心。雙重身份使陳其寬的建築創作也融入繪畫,作畫也隨時召喚空間,且擁有深厚的中國文化底蘊、西承包浩斯思想,為華人傳統建築與傳統繪畫之現代化的思索開啟一條獨特的路徑。 本論文試對陳其寬一生的創作做綜合性的回顧與評析,專注在其生平、養成、建築與繪畫作品(建築為主、繪畫為輔)、職業生涯的偶發事件,甚而個性,以歷史的橫向與縱向脈絡比對探討,試揭示其與作品之關聯性與創作意涵。 研究方法以文獻、設計圖說收集和探究、實地探勘建築作品、訪談陳其寬友人、同事等做為分析和交叉比對的依據。因現有建築文獻多停留在東海時期,故收集探究

「後東海時期」建築作品和文獻是本研究的首要目標,接著撰寫主題式文章,做為正式論文的基礎論述,後亦探尋繪畫文獻,以更廣泛的探討。 內文主要分為三部分:首先,回顧陳其寬一生經歷。其次,歸納出「游」和「留白」兩個創作取徑,精選經典作品論之;其作品善用中國園林的「步移景異」、重視「虛」空間的處理,以虛實相涵之手法,創造可「游」之意境。最後是,陳其寬的創作哲學,其豐富生命歷程的投射,和儒道易思想,尤其是道家哲學的轉化,以及值得後世學習的建築遺產。 文末,比較約略同一時代、相似養成的王大閎和張肇康兩位華人建築師,討論陳其寬、王大閎、張肇康如何思考「東方」現代性的議題,亦顯示陳其寬創作的「邊緣性」。