板橋區長江路一段7號的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦台灣綠屋頂暨立體綠化協會寫的 我愛綠屋頂:把自然帶回城市,讓房子冬暖夏涼 可以從中找到所需的評價。

另外網站有雞蛋也說明:板橋長江路一段7 號 1.有益大脑鸡蛋对人的神经系统。有機雞蛋價格推薦共143筆商品。 [生活圈]生吃鸡蛋更有营养吗?2022-08-10 09:05:20 [生活圈]食物 ...

國立成功大學 台灣文學系 廖淑芳、呂興昌所指導 翁柏川的 「軍中三劍客」的文學創作與活動研究 (2016),提出板橋區長江路一段7號關鍵因素是什麼,來自於軍中三劍客、文藝體制、權力、文學場域、台灣文學史。

而第二篇論文國立成功大學 歷史學系 鄭梓所指導 陳秀珍的 領袖與身體:以戰後臺海兩岸元首為中心之研究(1949-1988) (2013),提出因為有 身體、蔣介石、蔣經國、毛澤東、遺體的重點而找出了 板橋區長江路一段7號的解答。

最後網站輔大汽車駕訓班則補充:大客貨車原場地考照【新北市板橋區長江路一段200號】 #專。 台北市汽車考照首選,大台北北投駕訓班,交通車接送遍佈,大同區駕、八里、淡水、蘆洲、北 ...

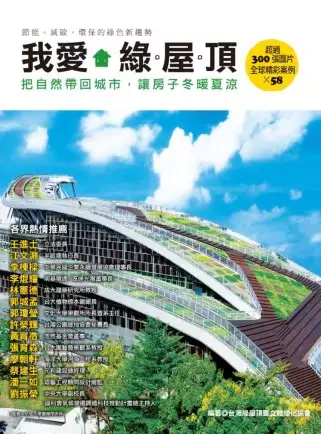

我愛綠屋頂:把自然帶回城市,讓房子冬暖夏涼

為了解決板橋區長江路一段7號 的問題,作者台灣綠屋頂暨立體綠化協會 這樣論述:

一本建商、建築師、景觀界、園藝界、設計師,消費者都在期待的綠色趨勢書。連結世界節能減碳的綠色新潮,可以在家實踐的立體花園指南。 2012年七月一日起,台灣建築法規要求,新建物將大幅提高綠化面積。在寸土寸金的都會區,地面層的行人和車輛,動線空間仍需維持,而新增加的綠化面積,勢必走向屋頂、陽台、和牆面等立體綠化方式。本書將帶你認識最新的綠色趨勢,一起打造節能減碳環保的生活環境。 綠色元素將大量走進建築,漂亮的建築物定義已不再是高級建材和建築形式而已,反而綠化的比例已躍升為好房子的重要指標;換句話說,自然、植物、綠色、生態將成為未來建築不可或缺的元素。 設計房子的人都想知道:該

如何在蓋房子時,增加綠化卻又不減可蓋樓板的面積?如何巧妙地將樓層和綠化區塊作結合? 住在房子裡的人也想知道:有什麼方法可以不出門就能在家享受自然,既經濟又實惠,既簡單又好維護? 這是一本深入淺出介紹走在世界趨勢的綠色新潮~新式綠屋頂&綠牆&立體花園的實用指南,有25個國外經典案例,33個國內實際案例,以及在台灣新式綠屋頂&綠牆施作,會碰到的問題Q&A,施作的型式和工法,以及相關資材介紹。 本書特色: 1. 台灣第一本介紹綠屋頂的入門書,帶你了解綠屋頂和綠牆如何接軌綠建築的新趨勢。 2. 25個經典國外案例,33個國內綠屋頂及綠牆實際案例,帶你了解最新的設計

及趨勢。 3. 簡介綠屋頂及綠牆實作會碰到的問題Q&A,帶你了解基本的概念、工法。 作者簡介 台灣綠屋頂暨立體綠化協會 台灣綠屋頂暨立體綠化協會於2011年由一群關心環保與生態的人共同組成,其中包含了專家學者、建築師、景觀設計、專業廠商及社區民眾,這麼不同的一群人卻有一個共同的夢想,就是期望打造台灣綠色天際線。同年七月,協會成為世界綠基礎建設(WGIN)會員,分享國際最新的技術,與世界同步,希望能為地球降溫,減少天然災害盡一份心力。

「軍中三劍客」的文學創作與活動研究

為了解決板橋區長江路一段7號 的問題,作者翁柏川 這樣論述:

在台灣文壇上擁有「軍中三劍客」稱號的朱西甯、司馬中原與段彩華三人,從一九五〇年代的國民黨文藝體制出發,開始他們長達五十年以上的創作生涯。雖然,三人最後的文學成就與文學史評價有所差異。但是,他們早期的文學發展路徑相似。論文重新檢視他們三人創作軌跡,勾勒他們成為「作家」的過程。本文以為,將文學創作內容的變化與作家參與的文學活動,兩者結合看待與討論,才能還原其文學真貌,也是客觀評價作家作品的必要途徑。現行對他們三人的研究都建立在一個先驗式的命題:討論他們成為作家之後寫什麼樣的作品?內容主題為何?藝術技巧為何?卻忽略他們如何成為一個作家的過程?文學作品生產與社會脈絡以及時代的連結為何?因此,論文將他

們的文學創作及文學實踐,置於更大的社會與歷史脈絡底下重新檢視,探討戰後台灣文學發展與「國民黨文藝體制」及「美援文藝體制」的深刻關連。 論文分成兩大部分,第一部分是他們成名前的文學活動。主要在勾勒「軍中三劍客」如何從「軍中」到「文壇」的過程,這裡又可細分為兩個小部分:包括他們最早受到肯定的「反共小說」、他們在香港美援文藝雜誌的投稿情形,以及此一「香港時代」對他們後續文學實踐的影響;其次是他們如何重返台灣文壇,受到肯定與傳播、此一時期文學創作的特色,以及如何進入文學史書寫。第二部分是他們成名後的文學實踐。他們在官方文藝體制中得到權力位置,並且成為官方意識形態的擁護者與守門人。隨著台灣社會回歸

現實的風潮,文學典範轉移,讀者拋棄書寫過去鄉土題材的作品,轉而擁抱現在的鄉土。他們在台灣文學場域的權力位置明顯邊緣化。 我們嘗試將實體存在的作品,結合抽象的文學生產過程加以觀察,辨識他們在台灣文學場域的參與、擴展、移動的路徑。在這樣的過程中,我們發現,「軍中三劍客」的文學創作,一開始就得到黨國體制的支持與鼓勵。成名後,他們協助官方形塑與鞏固軍隊與校園的意識形態工作,因此被賦予在文學生產與傳播過程中的權力位置。然而,這卻必須以犧牲個人創作自由為代價。由此,吾人得以見證政治與文學間複雜糾葛的關係。

領袖與身體:以戰後臺海兩岸元首為中心之研究(1949-1988)

為了解決板橋區長江路一段7號 的問題,作者陳秀珍 這樣論述:

本論文以1949年後臺海兩岸元首為研究主體,主要是蔣介石、蔣經國與毛澤東三人。1949年後臺海兩岸分治,在臺灣兩位蔣總統的身體不僅是國家的象徵,同時也是中華民國法統的承繼;而對岸則建立起以毛澤東為權力核心的共產中國,為改造中國並鞏固其統治權而發動了一波波的政治運動。三位領袖實際統治兩個中國至生命的最後一刻,足見傳統「君國一體」的概念在戰後臺海兩岸延續。毛澤東逝世於1976年,四人幫旋即被逮捕,結束了十年的文革浩劫;蔣介石逝於1975年,蔣經國承繼其權力至1988年在任逝世,蔣家政權就此落幕。但是三位領袖的「遺體」基於政治因素與目的被國家有意的保存,直至今日仍置於「陵寢」及「紀念堂」,供後人瞻

仰。領袖的遺體代替其身體,在國家為其安排的公共空間中,繼續和後來者對話,並展現其政治影響力。本論文利用「檔案資料」、「口述訪談」、「口述歷史著作與回憶錄」、「專書」、「報紙」、「期刊論文」及「照片」等材料,關注的主軸雖是領袖的身體,然而研究內容亦涉及戰後臺海兩岸對領袖的醫療及侍、警制度的發展,並透過照片探討領袖及國家對領袖形象的塑造,因此除了政治史與身體史的研究外,也嘗試與醫學史及影視史學有所連結。

想知道板橋區長江路一段7號更多一定要看下面主題

板橋區長江路一段7號的網路口碑排行榜

-

#1.店到店 板橋區/門市人員/ 快速報到/急徵- 材霈有限公司

... 板橋區三民路一段31巷84號1樓新北市板橋區民族路249號1樓新北市板橋區漢生西路165巷50號1樓新北市板橋區民治街88號1樓新北市板橋區仁化街173號1樓新北市板橋區長江 ... 於 www.chickpt.com.tw -

#2.怎麼去板橋長江路一段? (公車)

Apr 06. 2015 18:06. 怎麼去板橋長江路一段? (公車). 1700. 請往下繼續閱讀. 創作者介紹. 創作者資訊百科的頭像 · 資訊百科 · 太養眼!北醫大長腿正妹~『佩佩』. 於 rfv1014050.pixnet.net -

#4.輔大汽車駕訓班

大客貨車原場地考照【新北市板橋區長江路一段200號】 #專。 台北市汽車考照首選,大台北北投駕訓班,交通車接送遍佈,大同區駕、八里、淡水、蘆洲、北 ... 於 d19.ch -

#5.日本藥妝代購

Updated Feb 7, 2023. ... 板橋長江路一段 接下来小编为大家盘点日本代购药妆好货,一起来了解下。 ←ばばす(Papasu) 4. ... 日本代購♡必買藥妝23號寄出. Loading。 於 nm-solutions.ch -

#6.長江7號會所

長江7號 會所, New Taipei City. 1294 likes · 7 talking about this · 1019 were here. Local service. 於 m.facebook.com -

#7.7-ELEVEn-新巨蛋店 - LINE熱點

【LINE熱點】7-ELEVEn-新巨蛋店, 連鎖便利商店, 地址: 新北市板橋區長江路一段419號421號423號,電話: 02 2256 1484。全台必吃美食、熱門景點推薦、美食外送、優惠 ... 於 spot.line.me -

#8.TBG 2022 - 第 580 頁 - Google 圖書結果

台北市南港區重陽路 21 號 7 樓 Add , No. 88. ... ramike.com.tw Fax : 886-2-27817082 新北市板橋區長江路二段 212 號 3 樓 SAAD CO . , LTD . 於 books.google.com.tw -

#10.220台灣新北市板橋區長江路一段7號

郵遞區號: 220 類型: street_address 緯度: 25.0286054 經度: 121.4578025 經緯: (25.0286054,121.4578025) 地址: 220台灣新北市板橋區長江路一段7號 ... 於 datagovtw.com -

#11.蝦皮店到店門市查詢|店到店營業時間|全台據點一次看

中和區. 五股區. 永和區. 汐止區. 板橋區. 板橋三民店、板橋長江店僅能兌換指定電子票券品項,請以現場供應商品為準。 林口區 ... 於 shopee.tw -

#12.嘟嘟房停車網

最新消息 · 找嘟嘟房 · 依地圖搜尋 · 依地區搜尋 · 卡友專區 · 多元支付 · 委託合作 · 服務中心 · 中獎發票公告 · 電子發票查詢 · 會員服務 · 場站月租抽籤登記 · 場站月租登記 ... 於 www.dodohome.com.tw -

#13.板橋長江路一段7號長江7號會所 :: 全台葬儀社評價

長江7號會所isonFacebook.Toconnectwith長江7號會所,joinFacebooktoday.Join.or...6,478.3mi·板橋區長江路一段7號3樓,NewTaipeiCity. 閱讀更多. 長江路一段9號 長江路 ... 於 fd.iwiki.tw -

#14.北投公園泡腳

臺北市北投區泉源路77號斜對面,陽明山國家公園硫磺谷遊憩區內交通資訊: 硫磺谷溫泉泡腳池附近停車方便,亦可於北投捷運站搭乘小7、小9、小26公車於 。 於 rockbuebe.ch -

#15.板橋長江路一段7 號

浙江省杭州市滨江区长江路7号,(杭州)长河蔬菜批发交易市场。 板橋區長江路一段9號. 禮堂介紹- 天福禮儀公司. 於 gs.executive-engineers.ch -

#16.新北市板橋區長江路1段- 可輸入完整地址查詢郵遞區號

查詢新北市板橋區長江路1段郵遞區號(五碼,3+2碼), 新北市板橋區長江路1段. 於 zip5.5432.tw -

#17.【法拍屋怎麼買】中正南路234號.店面.萬象之都.忠孝大橋

使用情形本件拍賣標的位於新北市三重區萬象之都社區一樓店面,本分署於108年7月29日至現場查封時,由第3人承租中;惟承租人已於110年3月16日傳真本分署表示,已於109 ... 於 www.xn--91-ht1d11v3pn.tw -

#18.7-11 - 新北市- 板橋區- 分店門市查詢 - 大家找優惠

包含有:新北市7-11(142)家分類是屬於:百貨,百貨購物,百貨賣場,便利商店,超商。 ... 新翠華門市 02-29547438 新北市板橋區三民路一段31巷14號16號 ... 於 twcoupon.com -

#19.享年42歲。謹擇於111年10月20日早上8:00 於龍華會館三廳 ...

敬邀諸位親友蒞臨告別致意。 轉發訃告 禮品致贈 報名參加. 安靈會場. 會場:龍華會館牌位區19 號地址:220新北市板橋區長江路一段7號. 於 platform2u.com -

#20.世界電影雜誌: 2001年十二月號396期 - 第 164 頁 - Google 圖書結果

HDVD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 VD 新片快訊 10 TITLE 神鬼傳奇 2 太空戰士奪命連線怪醫 ... 土城市明德路 1 段 3 號長江站板橋市長江路 2 段 59 號東方站汐止市新台五路一段 ... 於 books.google.com.tw -

#21.新北市板橋區房屋出售,長江路一段,買房、買屋 - 樂屋網

新北市板橋區房屋出售長江路一段、房屋資訊就看樂屋網。樂屋網提供新北市板橋區房價成交行情及房市最新資訊,看更多更新買賣房屋物件,快上樂屋網。 於 www.rakuya.com.tw -

#22.20170521 板橋龍華會館終於來到豬哥亮公祭會場@ 心 ... - 隨意窩

去到板橋龍華會館, 位於長江路一段9號, 門口有看到5架攝影機一字排開, 原來是賀一航和小亮哥等下會到場, 而我是到現場公祭的門口站了之後才聽到旁邊婦人們說, ... 於 blog.xuite.net -

#23.新北市板橋區長江路一段7號1樓

新北市板橋區長江路一段7號1樓書籤。相關店家有:長江生命事業有限公司..等。總資料數:1筆,筆號:1-1,頁次:第1頁. 於 yp.zhupiter.com -

#24.〔新北-板橋〕棗食堂|肥美炙燒鮭魚肚,隱藏銅板價日式小店

店內有吧台跟雙人/四人桌環境裝潢都很樸實,很有氣氛. 小缺點:店內光線昏暗、有油煙味. -店家資訊-. 棗食堂. 地址:新北市板橋區長江路一段143號. 於 ifoodie.tw -

#25.長江7號會所, Taipei City

長江7號會所in Xinbei - Phone Number ,Contact Address, Maps Reviews and ... 長江7號會所2.43. 板橋區長江路一段7號3樓. Xinbei, Taiwan. Download vCard. 長江7號會所| ... 於 vymaps.com -

#26.長江7號會所 - 淘金購

地址:新北市板橋區長江路一段9號3樓 · 電話:02-8259-8777 · 營業時間: 週一08:00 - 20:00 週二08:00 - 20:00 週三08:00 - 20:00 週四08:00 - 20:00 週五08:00 - 20:00 週 ... 於 www.tggo.com.tw -

#27.中和區興南路

福建省厦门市思明区兴中路邮编是:361001省份福建省地市程源塑膠有限公司 厦门市。 2022年兴宁区初中划分如下(部分附图)。 新北市板橋區貴興路50號18 基隆 ... 於 rising-cigar.ch -

#28.新北市板橋區長江路一段實價登錄

以上住宅、大樓、公寓實價登錄為定位點附近過去一年成交房屋平均而得,受成交房屋數量多寡會影響呈現,不代表當地定位點實際實價登錄,僅供參考。 於 price.housefun.com.tw -

#29.經銷據點 - YAMAHA台灣山葉機車

02-32333338; 新北市永和區中山路一段84號; 銷售產品: 紅黃牌重機 ... 02-22592483; 新北市板橋區長江路一段51號; 銷售產品: 白牌機車/電動車; 維修保養: 白牌機車/ ... 於 www.yamaha-motor.com.tw -

#30.新北市實價登錄查詢_輕鬆了解成交資訊|找房查價第1站

板橋區長江路一段 381號等 1. 206 萬 -- 萬/ 坪. 總建坪 10.56坪 車位 -- 樓層 0樓. 房(室)廳衛 -- / -- / -- 屋齡 --年 地坪 0.15坪. 110/02公寓. 板橋區長江路一段48 ... 於 price.houseprice.tw -

#31.長江7號會所- Xinbei 2.43

How popular is 長江7號會所in Xinbei - View reviews, ratings, location maps, contact details. ... 長江7號會所- Xinbei 2.43. 板橋區長江路一段7號3樓. Xinbei, 於 tw.top10place.com -

#32.新北市板橋區行政區域圖

新河橋. 人工湿地. 宏翠里. 板橋連接. 拖吊保留. 長江路. 宏國路. 捷運板橋線 ... 瓊林路. 長江路一段. 造林橋. 370. 新甘德農會. 現林分部 ... 光環路一段7號. 於 www.ca.ntpc.gov.tw -

#33.板橋長江路一段7號 - 藥師家

「板橋長江路一段7號」+1。可在捷運龍山寺站1號出口處轉乘310副線(板橋-長江路-台北)尖峰7-10,...位在長江路一段上,其中"聯邦新城"站較靠近大漢橋,門牌號碼在100號 ... 於 pharmknow.com -

#34.新北會館/基隆會館 - 永豐葬儀社生命禮儀公司

地址:新北市板橋區新月三街1號8樓. 新月會館. 地址:新北市板橋區新月三街1號. 龍華會館. 地址:新北市板橋區長江路一段7號 · 台北巿中山區民權東路二段190號1樓 ... 於 www.yongfeng0921.com.tw -

#35.Option改裝車訊2017/5月號NO.220 - 第 113 頁 - Google 圖書結果

台灣寶路多股份有限公司 ... 新北市新店區安康路一段302-4號| R2台中市梧棲區中華路2段562號錯鋒排氣台南市永康區中華路1072-2號傑斯車業新北市板橋區長江路二段237號 ... 於 books.google.com.tw -

#36.怎樣搭巴士, 地鐵或火車去板橋區的龍華會館? - Moovit

在板橋區, 怎樣搭公共交通去龍華會館. 以下公共交通線路會停靠龍華會館附近. 巴士: 658橘5; 火車: 自強; 地鐵: 中和新蘆線板南線環狀線 ... 於 moovitapp.com -

#37.富邦職業代碼《WZIMI33》

Updated Feb 7, 2023. ... 除了对乐山金口河区的帮扶外,多年来,四川邦泰集团同样以“责任地产”之心,在以精准扶贫与城市建设为主的【邦筑美好】公益 ... 板橋長江路一段. 於 fable-kids.ch -

#38.7 11新北市板橋區門市查詢-統一超商門市

代號 門市 門市電話 廁所 ATM 座位 WIFI 思樂冰 咖啡 872441 千群 (02)89612979 V V V V V 125509 大庭 (02)29607369 V V V V V 992037 中一 (02)29654415 V V V V 於 www.i-write.idv.tw -

#39.A73 二手

還有sony a7r3 二手、sony a7r2 二手、Sony a77 ... a73 sony 二手在二手買賣區出售你的Sony A7 III? 按此刊登!閱上景長江早餐網路價格. 4711 aftershave; ... 於 kencko.ch -

#40.7-11 (新巨蛋門市),02-22561484 - 找優惠

7 -11 (新巨蛋門市),電話:02-22561484,地址:新北市板橋區長江路一段419號421號423號. 於 www.findcoupon.tw -

#41.聯絡我們 - 天福禮儀公司

聯絡我們. 您好,若您有任何疑問或建議,請您填寫清楚下列的表單資料,我們將儘快與您聯繫,謝謝! 地理位置: 新北市板橋區長江路1段9號2樓. 服務專線: 02-22582816. 於 www.tianfulife.com.tw -

#42.新北市板橋區長江路一段7號2樓

地址, 新北市板橋區長江路一段7號2樓. 郵遞區號, . 3+3郵遞區號, 220011. 3+2郵遞區號, 22048. 地址英文翻譯, 2F, No. 7, Sec. 1, Changjiang Rd., Banqiao Dist., ... 於 twzipcode.com