檳城必買的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦黃汶達,程國恩寫的 手作烘焙職人之路:丙級考試麵包類全集 和白偉權的 赤道線的南洋密碼:台灣@馬來半島的跨域文化田野踏查誌都 可以從中找到所需的評價。

另外網站馬來西亞| 檳城介紹、交通地圖、周遭景點、住宿、必買票券總 ...也說明:由於18世紀時受英國殖民的影響,街上可以看到許多殖民地樣式的建築物。檳城也同時擁有作為馬六甲海峽的貿易據點而繁榮的歷史,因此具有馬來裔、華裔、印度裔等多民族文化。

這兩本書分別來自和平國際 和麥田所出版 。

環球科技大學 視覺傳達設計系文化創意設計碩士班 吳樹屏所指導 劉莉琳的 馬來西亞多元民族與文化之研究 (2020),提出檳城必買關鍵因素是什麼,來自於馬來西亞、原住民、民族文化、多元民族。

而第二篇論文朝陽科技大學 行銷與流通管理系 張友信所指導 黎書慧的 探討在馬來西亞推廣台灣美食的關鍵因素 (2020),提出因為有 關鍵成功因素、層級分析法、馬來西亞、台灣風味餐飲的重點而找出了 檳城必買的解答。

最後網站檳城必買必食名物:肉骨茶| 叻沙| 麻油 - YouTube則補充:即睇全文:http://link.mingpao.com/62262.htm=餐廳=△名物-咖喱麵餐廳:Ayer Itam Sister Curry Mee 暹羅姐妹咖喱面地址:612 T, Jalan Air Itam, ...

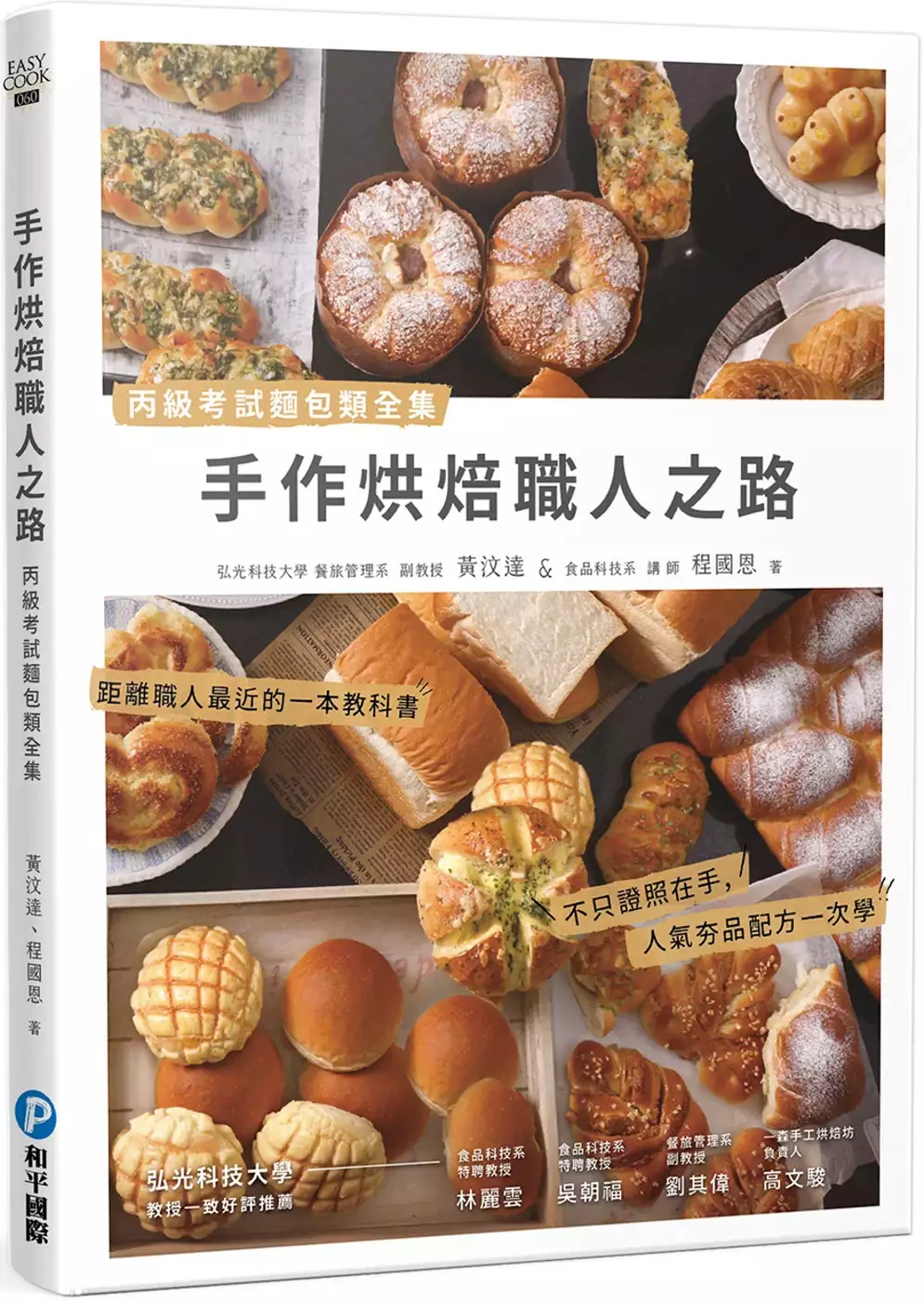

手作烘焙職人之路:丙級考試麵包類全集

為了解決檳城必買 的問題,作者黃汶達,程國恩 這樣論述:

烘焙界的傳奇名師黃汶達丙級證照麵包類考試技法大解密 提供多款人氣團購「夯」麵包 X多角度專業拍攝照片 專業證照教學團隊不藏私,每一款都是超夯團購麵包 黃汶達老師參加2020 NICC荷蘭國際餐飲挑戰賽,在包餡軟式麵包、精緻甜點榮獲奪兩面金牌。 「別人做得到的,我要做得比別人更好!」少了食指與中指,卻一路從麵包學徒熬到大學老師;烘焙界的傳奇名師弘光科技大學餐旅管理系 副教授黃汶達說,人生沒有因為少了2根手指頭就自我限制, 只要一步一腳印,就能品嘗夢想實現的滋味。 弘光科技大學餐旅管理系黃汶達老師及程國恩老師率領團隊共同出版《手作烘焙職人之路:丙級考試麵包類全集》豐富

教學經驗,不藏私全品項教學,從麵團的攪拌、發酵、整形過程中一窺職人的手法與技術並用高規格及符合考試規則的分解方式,細膩解析每一個步驟,距離職人之路就是這麼近。 後疫情時代,讓許多消費方式改變,線上團購方式讓更多人一圓開店夢想,除了想要分享自己的手作實力外也能夠多增加收入,但先決條件是必須擁有一張專業的烘焙執照,而這是讓你能夠成為職人的基礎目標,有了證照也才能有更大的發揮空間。 ★本書超強特點 邪惡與美味,超好團的「夯麵包」 台味最經典|花生麵包‧蔥麵包‧香蒜乳酪麵包 日式超人氣|菠蘿麵包‧鹽可頌‧生吐司 歐風引潮流|潘納多妮‧羅馬生乳包‧太妃糖肉桂捲 為

因應團購主的製作的需求,老師們還特別為了想「增加訂單」的讀者設計「大量製作輕鬆接單」以及「媽媽必買的品項」,從獨家餡料及製作小技巧,讓接單有更多元的品項規劃,創造自己的經濟價值。 名人好評推薦 弘光科技大學 食品科技系 特聘教授林麗雲 弘光科技大學 食品科技系 特聘教授級專業技術人員 吳朝福 弘光科技大學 餐旅管理系 副教授劉其偉 一森手工烘焙坊 負責人 高文駿 (依字母、姓氏筆畫順序排列)

檳城必買進入發燒排行的影片

如果大家喜歡今次的影片,記得要按讚啊!! 另外,如果想看到更多最新食譜分享,記得要訂閱我的Youtube頻道,追蹤我的Facebook和Instagram啊!!

Follow Me

===============================

生活煮食頻道:https://goo.gl/Y7j2rK

FaceBook : https://goo.gl/qHG4dH

Instagram:https://goo.gl/ujxINf

#記得訂閱追蹤 #micmiccooking #檳城 #手信

馬來西亞多元民族與文化之研究

為了解決檳城必買 的問題,作者劉莉琳 這樣論述:

本論文主要以文獻分析法,透過書籍、雜誌、期刊以及論文等來研究馬來西亞在不同州屬成長環境帶來的差異性與文化變遷之研究,也讓更多的人瞭解馬來西亞的歷史變化與大自然變化,並看見與認識馬來西亞原住民,藉此探討馬來西亞之多元文化特性。馬來西亞是一個多元文化的國家,從殖民地後獨立只有63年。馬來西亞主要三大族群有馬來人、華人與印度人,不僅如此馬來西亞還有著80多種原住民族群,個別分佈在各個州屬及擁有許多的宗教信仰。由於地理關係導致馬來西亞分成兩個部分-東馬與西馬。因為地緣的關係也造就了各個種族都有自己獨特的文化、宗教信仰、教育、語言、節慶、服飾、飲食文化、風俗習慣、樂器與圖騰等的演變與變化。本研究主要針

對馬來西亞5大族群包括:峇峇娘惹(BabaNyonya)、卡達山杜順族(Kadazan-Dusun)、陸巴夭族(Bajau Darat)、海巴夭族(Sea Bajau)與伊班族(Iban)的飲食文化、生活習慣、宗教信仰、語言、服飾與節慶等進行研究與分析。

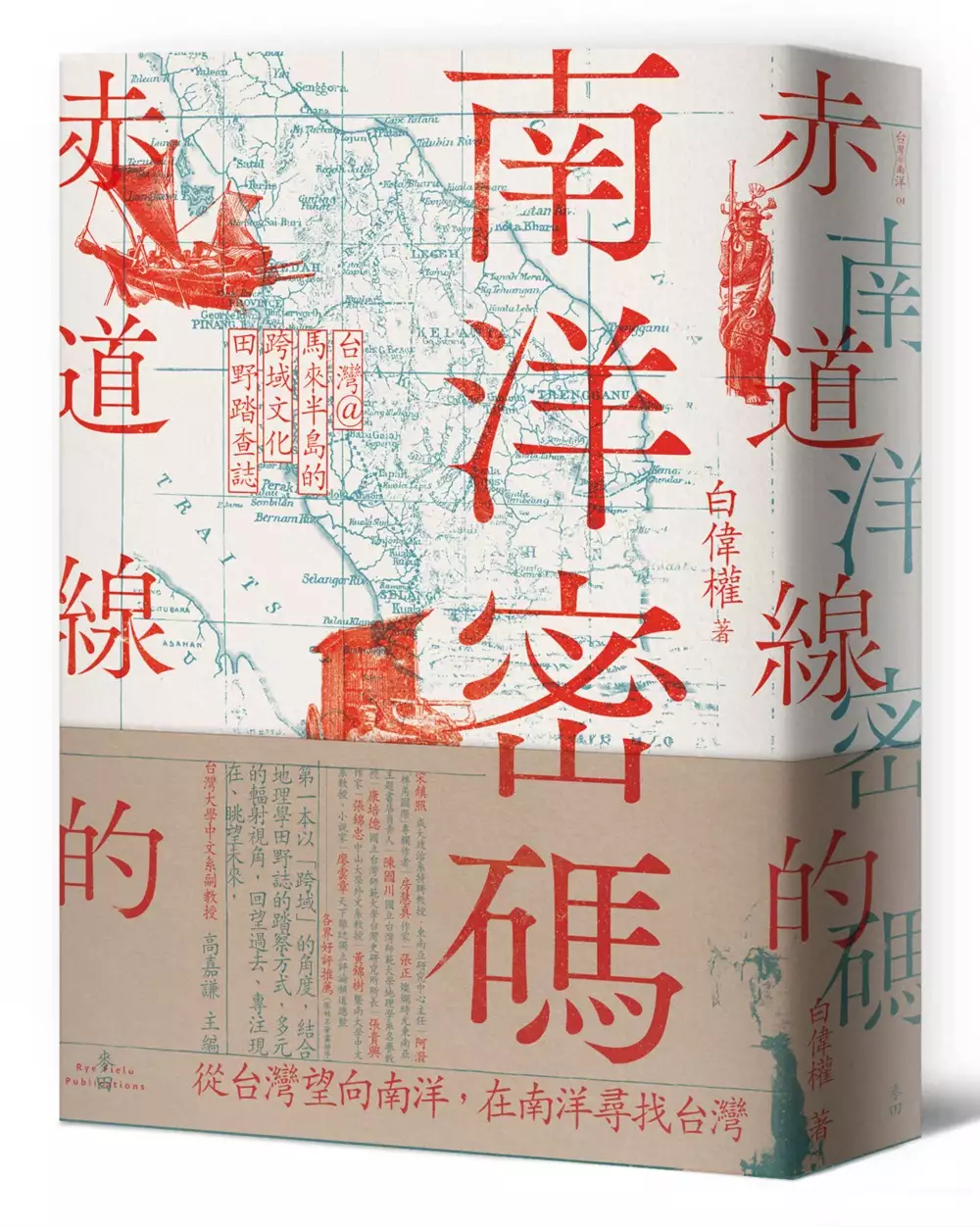

赤道線的南洋密碼:台灣@馬來半島的跨域文化田野踏查誌

為了解決檳城必買 的問題,作者白偉權 這樣論述:

「從台灣望向南洋,在南洋尋找台灣」 [台灣@南洋]書系,與您訴說屬於台灣的南洋故事。 透過歷史田野、文化踏查、文學故事的接引, 重新捕捉失落的歷史細節,呈現台灣跟南方的文化交織。 [台灣@南洋]書系,由台灣大學中文系副教授高嘉謙主編,主要出版跟台灣有連結對話的南洋文化人文書。 =書系精神= [台灣@南洋]書系,透過台灣的知識平台建立一個望向南海,探索島嶼、半島、海峽等海洋視野的人文視窗,連結南洋的歷史文化與政經線索,締造一個帶有田野現場,結合廣大歷史視角的跨域視野。台灣從遠古南島民族的跨洋遷徙,大航海時代荷蘭、西班牙的占據,明鄭政權的南海貿易,締造了十七世紀以降台灣在海洋世界跟南洋的

連結。爾後金門人落番南洋,日治台灣曾作為日本帝國的南進基地,在南洋作戰、受俘的台籍日本兵和戰犯台灣人,冷戰時代台灣作為第一島鏈往南延伸的反共陣線,這林林總總跟大時代脈動相連的遷徙和移動,使得跨境南方,既是地緣政治議題,也是歷史敘述、地域文化的線索。換言之,台灣其實早已擁有自己的南洋故事。那個帶有家國歷史想像,但也不乏人類學、地理學意義的族群遷徙和文化傳播,帶我們回到了一個又一個的歷史現場。 跨足田野,回到歷史線索裡的小故事,我們呈現台灣跟南方的文化交織,擴建一個知識生產的園地。書系的精神標舉「從台灣望向南洋,在南洋尋找台灣」,在兩個地域傳遞聲音,透過文學故事、歷史田野、文化踏查的接引,重新捕捉

失落的歷史細節,時代變遷裡形塑的文化元素,人文地理的地方風土。[台灣@南洋]書系,藉此為讀者指引路徑,展開南方旅程,在大歷史與小故事裡建立我們的軌跡,識別自我與他者,讓讀者獲得橫向跨界的知識洞見和靈光。 ——主編高嘉謙 =關於本書= 第一本以「跨域」的角度, 結合地理學田野誌的踏察方式, 扣連文化地景,多元的輻射視角, 回望過去、專注現在、眺望未來, 深刻書寫馬來半島、台灣及世界華人關係的大歷史 ▲ 「誰是馬來西亞的先住民?誰是外來者?」 台灣和馬來半島之間,又有什麼密不可分的連結? 作者藉由田野踏查,輔以專業知識,敘寫歷史人物事蹟掌故,勾連經貿、政治、物產、文教、風土的交織平台,

梳理箇中清晰的歷史、地理脈絡,既有宏觀視野,又不乏微觀細究。作者的知識引導像是說書人娓娓道來,為讀者建立大歷史視野下的小故事,兼顧趣味之餘,也不忘建立讀者的知識門檻。作者嘗試提醒我們,文章內的人物與事件,背後彰顯的局部視點都有其不可略過的勾連脈絡。這是由點及面的一種寫作嘗試,引入台灣接軌南洋的知識線索,試圖告訴讀者,從台灣認識東南亞,或從東南亞想像台灣的必要。 《赤道線的南洋密碼》強調的是地理意義的「發現」,因此帶有一個值得思考的視角:人物與地方的關聯,如何置於大歷史的體系裡觀照?這些跨域的地方菁英,在地方的影響力與效應,其背後的交遊、交際網絡,觸及了一個跳脫單一地方脈絡的歷史語境。換言之,歷

史的瑣細、片段的細節與線索,往往重構了地理意義上的一個歷史視角。 ——高嘉謙(本書主編‧台大中文系副教授) 宋鎮照|成大政治系特聘教授、東南亞研究中心主任 阿潑|轉角國際 專欄作者 房慧真|作家 張正|燦爛時光東南亞主題書店負責人 陳國川|國立台灣師範大學地理學系名譽教授 康培德|國立台灣師範大學台灣史研究所所長 張貴興|作家 張錦忠|中山大學外文系教授 黃錦樹|暨南大學中文系教授、小說家 廖雲章|天下雜誌獨立評論頻道總監 ——各界好讀推薦(依姓名筆畫排序) ▲跨域視角,綜觀多面: 結合東南亞國家,展望全世界,討論廣義與狹義的族群、文化、經濟、地理等領域,並以台灣的角度書寫,讀者更易進入

馬來西亞的田野調查現場。 ▲圖文相襯,文獻扎實: 以具備故事性並且文獻資料充沛的內容,搭配且考究的圖照,引領讀者走入馬來半島的大歷史洪流中,挖掘出你我不曾瞭解的南洋地誌。 ▲地緣政治,過去未來: 那麼近又那麼遠的馬來半島,台灣人真的都瞭解嗎?從源頭梳理馬來西亞和台灣的雙向連結,從中延伸觸角至全世界。 馬來半島的過去從來就是一部講述季風、貿易與移民的歷史。來自東亞、南亞、歐洲等不同文明圈的移民、航海者、貿易商,因為季風的關係,經常會來到這塊熱帶土地進行停留、交易……這裡是物產豐富的,前來這裡的人都能找到各種農、礦及山林資源。——白偉權 ▲▲▲▲▲▲ 位於海上要塞的馬來西亞,夾在南中國海

和馬六甲海峽之間,擁有絕佳的戰略位置;族群、文化和語言繁雜,幾種元素相互交融之下,構成精采豐富的歷史內涵。 本書議題包含殖民政治、移民與政經局勢、產業變遷與歷史事件等面向,分成三大部分,從歷史、人物、家族和地景入手—— 「歷史的基因圖譜」以全覽式視角觀看馬來半島和新加坡。由族群經濟活動談起,從「農業南馬,礦業北馬」的甘蜜、胡椒、橡膠及錫礦經濟為框架,解讀半島多元族群的社會紋理。 「跨域的社會菁英」選擇十九世紀以降締造近代馬新印歷史的重要人物為主角,包括畢麒麟、康有為、板橋林家、棉蘭客家張氏兄弟、鄭景貴、陸佑等人,探討當時社會菁英的跨域、跨國經驗,且看這些人如何從台灣、中國或西方,千里迢迢來

到馬來半島,對當地政經環境產生何種影響。 「橫向跨界的歷史」講述台灣人熟悉或似曾相識的事件,但它們發生的地點卻是在馬來半島,例如台灣有天地會,大馬也有;台灣有三五公司開發農場,在馬來亞則投資橡膠種植;台灣有國父孫中山,新馬也有國父以及他的革命夥伴蹤跡。此部分聚焦在人與人的互動,探討他們所造成的歷史現狀,或特殊的歷史結果。 全書以翔實的田野地景調查,探討跨「族群、國家、地域」的人文網絡和現象,這是關於馬來半島議題的書寫,最獨特的觀看視角。 =精選段落= 馬來西亞史上最嚴重的華人社會衝突之一——為了爭奪礦區的拿律戰爭 拿律是十九世紀馬來半島最重要的錫礦產區,這裡自1840年代開始便因錫礦資源

的發現而吸引大量華人湧入,逐漸形成以礦業為基礎的華人社會。 1860年代開始,當地兩個具有會黨性質的採礦集團:義興和海山兩黨,前者由惠州客家人和新寧、新會、肇慶的廣府人所組成,後者則是以增城客家人為首,加上番禺、南海、順德、東莞的移民所組成。兩大集團開始因為錫礦資源的爭奪,而各自擁立不同的馬來領袖,爆發了長達十年的「拿律戰爭」。該衝突在英國的介入下結束,拿律華人社會也在英國的治理中朝向穩定發展,華人幫群間逐漸呈現相對整合的狀態。 拿律戰爭是馬來西亞史上最嚴重的華人社會衝突之一,這場衝突導致英殖民勢力全面介入馬來半島,在馬來西亞近代史上具有重要意義的戰爭。 馬來版的土地公——華夷交融的拿督公信

仰 走在馬來西亞的街道或是華人住宅區,經常能夠在街頭巷尾、住宅前、大樹下,抑或是大樓後方的角落見到類似台灣鄉間的小土地公廟。這些小土地公廟設計簡單,與其說它是小廟,倒不如說它是簡單的小神龕。它的屋頂沒有過於華麗的龍雕,較多的是像馬來西亞普通平房的那種倒「V」字型的屋頂。沒錯,它確實是為了供奉土地神而設的神龕。然而走近一看,裡面所供奉的神祇雖然看起來與我們一般所見的土地公相似,但在穿著打扮,甚至長相上,卻與我們熟知的土地公有些許出入。這尊神明便是馬來版的土地神—「拿督公」。 拿督公源於馬來語的Datuk或Dato, 為爺爺之意,馬來人會用以稱呼祖父以及尊稱男性長者。此外,Datuk也是馬來貴族及

領導階層中的一種尊稱…… 在現今,Datuk(拿督)也成為一種勳銜,擁有拿督頭銜的人,多半擁有一定的社會地位。在每年馬來西亞各州蘇丹華誕時,也會冊封勳銜予州內的有功人士,而拿督便是其中一個冊封的項目。當然,在拿督之上,還有拿督斯里(Datuk Sri)、丹斯里(Tan Sri)、敦(Tun)等等。拿督之下,也還有許多不同的名目。 郭雪湖《南街殷賑》裡的南洋猛虎——永安堂 畫家郭雪湖所繪製的《南街殷賑》,描繪日治昭和時期台北大稻埕繁華景象的寫實作品,裡面人頭攢動,招牌林立,街屋樓上晾曬的衣服也還隨風飄動,十分生動。然而,若是有仔細閱讀裡面的招牌和商號,便會發現左邊建築上有個熟悉的招牌,那就是今

天廣為人知的虎標萬金油了。換句話說,來自南洋的虎標萬金油,竟然也出現在昭和時期的台灣。 看到萬金油之所以會讓筆者感到驚奇,主要原因在於台灣在清代時,雖然與南洋一樣是個移民社會,但卻仍處於清廷治下。而進入日治之後,台灣雖然轉化為「海外」,但卻與華人所在的「南洋」屬於不一樣的政治氛圍。總體而言,在筆者腦海中,台灣和南洋始終是不同的個體,因此南洋萬金油的猛虎招牌成為了台北街頭上的特殊風景。本章就來梳理虎標萬金油如何在永安堂主人胡文虎的經營下,成為南洋第一藥品,以及日治時期它在台灣的發展。 畢麒麟:從台灣實習生到南洋大佬 畢麒麟在台灣雖然僅僅7年,但這裡卻是他人生經驗的試煉場,畢麒麟在台灣不僅習得閩

南語,還在擔任稅務司、買辦以及處理羅妹號事件通譯時期,培養出能夠利用本身的語言天分,而穿梭於華、洋、原住民之間,運籌帷幄的本事。另一方面,沃德總督所治理的海峽殖民地(Straits Settlements: 新加坡、檳城、馬六甲),算是本區域經濟最為發達的地區,當地在人口上又以閩粵地區的華人移民為大宗。特別是,福建人(閩南人),他們又是其中的優勢族群。當時的海峽殖民地社會浮動,華人會黨林立,其紛亂程度與清代台灣相比,有過之而無不及。如何與華人共處,如何治理華人社會,一直是英殖民政府所關心的重大議題。因此畢麒麟的才華備受賞識,很快便被當成知華派,而被延攬到海峽殖民地去。

探討在馬來西亞推廣台灣美食的關鍵因素

為了解決檳城必買 的問題,作者黎書慧 這樣論述:

近年來隨著社群網路資訊流通發達,全球各地搜尋台灣美食越來越多,國外旅客來台灣旅遊人數在2019上半年達到5,977,259人次於2018年同期成長12.36%,有助於台灣傳統小吃蓬勃發展,過往台灣傳統小吃店業者多為家族式經營,為了持續成長必需進入國外市場,進而強化馬來西亞人們對台灣傳統小吃認同,進而加深其印象。因此,本研究將透過問卷發放分別以馬來西亞檳城當地經營台灣小吃業者與購買台灣小吃消費者作為抽樣樣本,並採用層級分析法(AHP)來探討過去台灣小吃業者在馬來西亞檳城的關鍵成功因素。研究結果顯示,經營者在構面和評估指標認為異國風味-餐點具有異國情調現場製作最為重要,其次為食材新鮮-手工製作和

地點方面-營業時間長,消費者在構面和評估指標認為,食材新鮮-手工製作最為重要,其次為異國風味-餐點具有異國情調現場製作和食材新鮮-現場製作期望可以為將來前往馬來西亞經營的廠商做為參考,特別是較無市場調查能力的公司來做往後研究參考。

檳城必買的網路口碑排行榜

-

#1.檳城必吃美食!汕頭街四大天王:粿條 - 右上世界食旅

檳城必 吃美食!汕頭街四大天王:粿條、四果湯.海南雞飯.印度Roti.港式飲茶. 由 SERENE1102 · 已發表 2019-10-26 · 已更新 2020-03-14 ... 於 www.travalearth.com -

#2.馬來西亞必買!在地人推薦伴手禮零食 - 愛吃鬼芸芸

寶寶香化美味魚肉豆餅 · 蘇打餅乾 · 海豚牌魚片 · 丹絨士拔樹薯片 · 雀巢草莓巧克力 · 檳城白咖哩泡麵. 於 aniseblog.tw -

#3.馬來西亞| 檳城介紹、交通地圖、周遭景點、住宿、必買票券總 ...

由於18世紀時受英國殖民的影響,街上可以看到許多殖民地樣式的建築物。檳城也同時擁有作為馬六甲海峽的貿易據點而繁榮的歷史,因此具有馬來裔、華裔、印度裔等多民族文化。 於 www.settour.com.tw -

#4.檳城必買必食名物:肉骨茶| 叻沙| 麻油 - YouTube

即睇全文:http://link.mingpao.com/62262.htm=餐廳=△名物-咖喱麵餐廳:Ayer Itam Sister Curry Mee 暹羅姐妹咖喱面地址:612 T, Jalan Air Itam, ... 於 www.youtube.com -

#5.馬來西亞檳城必買 - Sportsem

多年來,它的Tau Sar Piah一直受到許多當地人和遊客的好評,成為迄今為止在檳城必買的紀念品。 地點:162, Jalan Burma, George Town, 10050 George. 最佳伴手禮:檳城 ... 於 www.sportsems.co -

#6.Photo de : 槟城必买土产:最佳办手礼;推荐槟城的特产;来槟 ...

Tuck Kee Dried Meat Shop, Penang Island Photo : 槟城必买土产:最佳办手礼;推荐槟城的特产;来槟城一定要买的炭烤肉干!德记肉干,德记腊味,德记肉丝都是德记的槟 ... 於 www.tripadvisor.fr -

#7.只有在Penang找到! 槟城7大“超特色”土产, 都是槟城人的骄傲 ...

槟城 是一个旅游天堂,除了古迹景点美食,让你来吃喝玩乐之外,还能收获一堆必买的特色土产! 於 rojaklah.com -

#8.槟城必买推荐土产特产 - 途牛

来槟城就买些当地特产,体验当地的文化,味道,特色是必然的啊! 可是旅游观光嘛,如果没有做一些功课,临时抱佛脚的买了一些很一般的特产,那不就很 ... 於 www.tuniu.com -

#9.这家差点吃掉高通的公司,今天花610亿美元买了家搞虚拟机的 ...

特别是对比芯片界,和他取得了差不多地位的英伟达扛把子黄仁勋、AMD 话事人苏姿丰,他可太低调了。 1953 年,陈福阳出生于马来西亚槟城的一个贫穷的华人 ... 於 finance.sina.com.cn -

#10.發展洪流過便利又難行 - 光明日报

“有些阿嫂可能只買兩塊錢小蝦,或要求你切成任何形狀,我都會配合。 ... 根據聯合國農糧組織的報告,南亞海嘯摧毀吉打、檳城、玻璃市及霹靂290萬令吉 ... 於 guangming.com.my -

#11.【旅游】到槟城了还不知道该买什么土产手信?推荐你8个 ...

【旅游】到槟城了还不知道该买什么土产手信?推荐你8个槟城的土产店!各种土产手信买起来! · 1. 豆蔻 · 2. 手工贡糖 · 3. 腌制水果 · 4. 槟城白咖啡 · 5. 豆沙饼/淡汶饼 · 6. 於 www.knewbii.com -

#12.疫情冲击波!全球最大成衣制造商溢达旗下浙江奉化工厂月底将 ...

2、2020年6月12日,关闭马来西亚溢达位于槟城和吉兰丹的两家工厂;. 3·2020年7月31日,关闭毛里求斯溢达位于弗拉克的工厂。 溢达集团坦言,未来数月, ... 於 www.163.com -

#13.巴拿馬長榮國際」為何成為哥哥派、弟弟派角力關鍵?

長榮海運聲明「常任董事長仍是張國華」,拿下EIS為何成為兵家必爭之地? ... 長榮辦公大樓,還有巴黎、曼谷、檳城的長榮桂冠酒店,都是EIS旗下資產。 於 www.thenewslens.com -

#14.槟城旅游美食- 槟城必买伴手礼!! | Facebook

槟城 有海,有好吃的tom yam,laksa,当然少不了必买的槟城产品啦。以下是槟城出名的必买产品。记得记下来咯!1. 豆蔻产品豆蔻对身体好,芳香化浊、消胀行气、化湿健胃和 ... 於 www.facebook.com -

#15.博通計劃610億美元收購一家搞虛擬機的,到底值不值?

17 小時前 — 有意思的是,博通本身的壯大也確實沒靠名氣,而是通過不斷的「買買買」與公司合併,才 ... 1953年,陳福陽出生於馬來西亞檳城的一個貧窮的華人家庭。 於 fengnew.org -

#16.在槟城买特产的话可以买哪些?在哪里买合适? - 马蜂窝

槟城 ,因为有很多华人聚居,所以相对的饮食口味也比较中式。 ... 其实槟城化妆品店特别多,便宜或者贵的都... 槟城 ... 马来西亚的白咖啡在兰卡威买还是在槟城买. 於 m.mafengwo.cn -

#17.鍋巴香 - Google 圖書結果

而且恐怕神也動了情。動情處不得不提〈鍋巴香〉。這是壹種花,小時母親做成敷面美容的水粉。傅老買了兩株回家,希望有天母親從檳城來住時能開花,母親看了喜歡。 於 books.google.com.tw -

#18.【馬來西亞】不用東奔西跑,超市就能買到的10大必買伴手禮!

10. 肉骨茶包 · 9. LOT 水果軟糖 · 8. 茱蒂絲餅乾Julie's cookies · 7. BOH寶樂茶 · 6. 檳城白咖哩泡麵 · 5. 咖喱醬 · 4. 三合一即溶白咖啡 · 3. Beryl's 巧克力. 於 fgblog.fashionguide.com.tw -

#19.现在买燃油车,就像智能手机时代买功能手机!网喊太夸张!

华为余承东更是表示,现在还买燃油车,就像智能手机时代买功能机,让不少人都觉得:“差不多 ... 日本公布亚洲「最干净城市」Top 10,槟城榜上有名! 於 tantannews.com -

#20.馬來西亞檳城必買– 馬來西亞首都檳城 - Suonci

馬來西亞檳城旅遊懶人包10大必去景點、美食推薦! — Tripbaa … 亞羅星ALOR durian 榴槤涷乾香脆榴槤到馬來西亞檳城必買 ... 於 www.suonci.co -

#21.这家差点吃掉高通的公司花610亿美元买了家搞虚拟机的?

特别是对比芯片界,和他取得了差不多地位的英伟达扛把子黄仁勋、 AMD 话事人苏姿丰,他可太低调了。 1953 年, 陈福阳出生于马来西亚槟城的一个贫穷的华人 ... 於 www.cnbeta.com -

#22.【馬來西亞】10大必買伴手禮 - Yahoo奇摩

一、紡織品 · 二、檳城豆蔻油Penang Nutmeg Oil · 三、Beryl's 巧克力 · 四、三合一即溶白咖啡 · 五、咖喱醬 · 六、檳城白咖哩泡麵 · 七、BOH寶樂茶 · 八、半生熟 ... 於 tw.yahoo.com -

#23.[檳城Penang]檳城12項必買特產 - 背包客棧

豆沙饼(另一名称是淡汶饼)、豆蔻、罗惹酱、香料与草药、峇拉煎、腌制水果、鸡蛋糕、峇迪布和峇迪衣、传统珠绣娘惹鞋、陶瓷品、手制KEBAYA衣服(忘了中文 ... 於 www.backpackers.com.tw -

#24.馬來西亞|吉隆坡|檳城-旅遊懶人包|行前準備

相信有不少人跟小柔一樣,去馬來西亞不曉得出發前該準備什麼? 當地天氣如何?衣服該怎麼穿好?有哪些必吃必買的呢?商品伴手禮推薦哪些? 於 mei30530.pixnet.net -

#25.檳城十大必去景點、必吃美食推薦整理 - ShopBack

也可以看到當地的野生生物,想要以不同的角度認識馬來西亞的熱帶雨林,或是從高處360度環顧檳城?那一定要來這邊啦!不過要買票才能入場,可以事先在KLOOK或KKday購票就 ... 於 www.shopback.com.tw -

#26.檳城必買【手信篇】檳城必訪土產店大全 - Wfklee

當地人私心推薦,絕不踩雷,幫你篩選出“6大檳城必訪土產店”,讓你不必再為“檳城土產哪裡買”這個問… 伴手禮. 檳城必買 什麼推薦? 檳城不能 十個檳城美食餐廳(Part 1) 於 www.hq606.me -

#27.【推荐!槟城9大必买名产品】 - 马来西亚旅游

推荐!槟城9大必买名产品】槟城,是一个旅游天堂!这里除了壁画、古迹、各色景点、美食,还有许多必买的土产让你买来当手信的哦!1. 豆沙饼/ 澹汶饼豆沙饼,又惯. 於 cn.cari.com.my -

#28.【馬來西亞|檳城】新舊交融的古城- 檳城一日遊行程!走路玩 ...

走路玩遍15大必遊景點&五個檳城必吃美食. 172084. 於 ryanyang0725.pixnet.net -

#29.【新加坡必買/馬來西亞必買】新馬美食,百貨/機場必買必逛攻略

第二次前往新加坡馬來西亞,更精采的必買購物清單分享給大家,這一回不只是超市逛了好幾圈,購物百貨商場也不放過,還有機場內必逛的品牌推薦給大家。 於 boo2k.com -

#30.【新加坡、馬來西亞必買推薦】十大伴手禮大公開,買就對了!

本期小編要為大家介紹去新馬必買的十大伴手禮, ... 來到新加坡,跟日本一樣,有許多藥品類是必買的唷,不管是防蚊或是針對 ... 【景點】遊檳城必看! 於 www.funtime.com.tw -

#31.索引本佩文韻府 - Google 圖書結果

... 角緣擁山寶雲總开西古照出告墅客我寧禁犯飛磁流」服詩曰」華監黃經典曲「登路進發證椅請椅瘦「烏蘿入高冷宴请詩峰石絕餐 11 夜馨文論」危應而量榜赖石」亭談當奔城 ... 於 books.google.com.tw -

#32.必须买的马来西亚30大特产 - 知乎专栏

马来西亚的槟城豆蔻膏,是居家旅行必备的佳品,因为它可以止痒(蚊虫叮咬的痒),扭伤擦伤也可以涂在伤口处,可以加速愈合。 通常,在东南亚旅行容易晒伤,而豆蔻膏 ... 於 zhuanlan.zhihu.com -

#33.馬來西亞古晉必買

馬來西亞旅遊必買什麼?檳城名產伴手禮推薦懶人包-必買特產名單大公開!Tau Sar Piah馨香淡汶餅,Tree白咖啡,Ban Heang Pepper Biscuits; 馬來西亞檳城夜生活有哪些? 於 associazioneportaromanabella.it -

#34.檳城市場必買【手信篇】檳城必訪土產店大全 - Xvleq

續上章大熱的“最佳伴手禮:檳城必買土產”,今天要給大家帶來姐妹篇啦! ... 【馬來西亞】吉隆坡檳城-旅遊懶人包:行前準備&注意事項&旅遊攻略&必買… 於 www.publicmace.me -

#35.馬來西亞特產馬來西亞旅遊必買什麼?檳城名產伴手禮推薦懶人包

檳城 桑拿SPA按摩中心懶人包推薦-Danai,Pure Energy,Tower 馬來西亞旅遊必買什麼?檳城名產伴手禮推薦懶人包-必買特產名… 全新 馬來西亞特產 豆蔻膏24GM ... 於 www.solutiovice.me -

#36.槟城28家路边摊的道地美食,不用花大钱也可以吃得满足!

2. 陈平进面档Tai Lok Mee. 北海才能园美食小吃多,其中陈平进面档的生面、大碌面和月光河都是招牌必 ... 於 www.asiatravelbook.com -

#37.檳城手信

最佳伴手禮:檳城必買土產. 來到檳城,除了美食,古蹟以及風土民情之外,最為人津津樂道的就是其產下的特色土產。. 以下是幾個檳城特製的土產,拿來伴手禮就最適合不過. 於 www.unrealtrtes.co -

#38.馬來西亞旅遊必吃美食、必買伴手禮推薦,出發前先看這篇!

想要買給無法到馬來西亞的親友品嚐美食的人,可以選擇泡麵!肉骨茶泡麵、檳城白咖哩泡麵、Maggi泡麵中的香辣口味,都是一些能品嚐到在地 ... 於 blog.gowifi.com.tw -

#39.推薦!檳城9大必買名產品 - 今天頭條

推薦!檳城9大必買名產品 · 1. 豆沙餅/ 淡汶餅. 豆沙餅,又慣稱淡汶餅,是檳城特產之一。 · 2. 馬蹄酥 · 3. 鍾金泉Cheong Kim Chuan (CKC) · 4. 咸切酥 · 5. 貢 ... 於 www.twgreatdaily.com -

#40.【馬來西亞檳城】浪漫的東方之都,檳城旅遊必去10 大景點推薦

近年來有愈來愈多人去馬來西亞旅遊,不過去首都吉隆坡已經不稀奇, 檳城可是另一個大馬超夯的旅遊城市呢! 檳城首府喬治市是大馬第二大都會區, ... 於 www.tripresso.com -

#41.【檳城自由行遊記】好玩檳城喬治市景點、行程規劃 - BringYou

檳城必買 紀念品 · 白咖啡 :馬來西亞特產白咖啡,一定要入手一包舊街場的Oldtown White Coffee · 淡汶餅 :檳城特產之一的豆沙餅,吃來有點油蔥香味,馨香餅 ... 於 www.bring-you.info -

#42.【馬來西亞必買】藥妝、紀念品、伴手禮通通在這!!! 2022

??? 不管是馬來西亞必買肉骨茶、零食餅乾、藥妝等等... 通通在這裡!! 不用擔心, ... 於 doggingg.pixnet.net -

#43.吉隆坡機場必買伴手禮推薦|蘭花香水、零食餅乾泡麵

出國玩總要帶些伴手禮跟親友好友分享,這篇跟大家分享馬來西亞必買伴手禮,內容有零食餅乾、果汁軟糖、泡麵、肉骨茶、白 ... 馬來西亞必買伴手禮-檳城白咖哩泡麵. 於 peko721.pixnet.net -

#44.[推荐] 来槟城旅游10大必买的伴手礼

[推荐] 来槟城旅游10大必买的伴手礼 · 1)淡汶饼淡汶饼又名为豆沙饼,是槟城的特产之一。 · 2)豆蔻 · 3)罗惹酱 · 4)巴迪布这是一种蜡染的印花布,其特点是 ... 於 penanglang.com -

#45.WCT控股首季净利滑落53.28% | 财经 - 东方日报

阅读全文. 市场上肉鸡短缺,令不少民众改买甘榜鸡“应急 ... 单在今年5月,槟城大桥共发生8宗跳海自杀. 槟城大桥迄今15宗跳海事件数据3年来最高. 於 www.orientaldaily.com.my -

#46.大中華膠- 维基百科,自由的百科全书

2021年1月3日,马来西亚槟城一间中式餐厅因贴上中国共产党革命的墙纸,在被举报后遭到当地警方拆除。中华胶却对此谴责警方矫枉过正,嘲讽马来西亚政府的民主制度,将 ... 於 zh.wikipedia.org -

#47.【馬來西亞必買伴手禮】2020馬來西亞超市必買清單 - AsiaYo ...

下面有許多馬來西亞IG打卡必買的伴手禮,你最喜歡哪一項呢?趕快留言告訴小編~~ ... 【2020檳城住宿】TOP20 超人氣檳城飯店&檳城民宿推薦|AsiaYo ... 於 blog.asiayo.com -

#48.【馬來西亞必買】2019馬來西亞超市伴手禮 - 欣傳媒

... 人氣吉隆坡飯店&吉隆坡民宿推薦|AsiaYo【2019檳城住宿】TOP20 超人氣檳城飯店&檳城民宿推薦|AsiaYo【馬來西亞必買伴手禮】 大馬風味蝦麵 &nbs. 於 blog.xinmedia.com -

#49.【2022 檳城自由行】有咩玩同必買?Penang 景點玩樂介紹

【2022 檳城檳城自由行攻略】 想知檳城有咩玩同必買?Expedia 為你挑選最受旅遊達人歡迎的檳城旅遊景點、購物熱點和美食。跟貼Expedia同時預訂檳城機票+酒店當地玩樂, ... 於 www.expedia.com.hk -

#50.马来西亚槟城必买十二种土特产 - 海外游

马来西亚槟城必买十二种土特产 · 1、Tau Sa Piah 豆沙饼(也叫淡汶饼) · 2、豆蔻( Nutmeg, 马来西亚语: Buah Pala) · 3、罗惹酱据说里面有花生酱,海蜇皮, ... 於 haiwaiyou.com -

#51.檳城有什麼好買 - Smitten

馬來西亞旅遊必買什麼?檳城名產伴手禮推薦懶人包-必買特產名單大公開!Tau Sar Piah馨香淡汶餅,Tree白咖啡,Ban Heang Pepper Biscuits. 除了豆沙餅,檳城各家餅店的香 ... 於 www.smittenevents.me -

#52.[推荐] 来槟城旅游10大必买的伴手礼 | 蘋果健康咬一口

檳城 手信2018 - 槟城不仅仅是一个旅游胜地,这里除了古迹景点甚多、还拥有吸引人们的美食、当然还有许多必买的伴手礼,让你来槟城旅游之余还能买手信送给亲朋戚友和 ... 於 1applehealth.com -

#53.201404檳城自由行第四天-馬來西亞檳城商場採買&必買伴手禮 ...

至於檳城的話,有網友貼出旅遊手冊上檳城必買的東西有 : 豆沙餅、豆蔻、囉惹醬、香料、蝦醬 (belacan) 、醃製水果、雞蛋糕 (kuih bahulu) 、蠟染 ... 於 chioutian.pixnet.net -

#54.【買】馬來西亞戰利品,超市必買清單,實際分享 - 波奇的X快樂園

出國前一天看了網友寫的必買清單 Body shop、Vincci、軟糖、肉骨茶、追風油、白咖啡. ... 檳城白咖哩湯麵4入4.88元馬幣 : 超市購入, 於 pockychen1204.pixnet.net -

#55.40年老店Hurix's檳城好力荳蔻膏20g - 蝦皮購物

要下單前請pm賣家- 所有產品均從馬來西亞空運到台, 下單後7-14天到貨- 買多優惠多創始于1979的Hurix's檳城好力在地人極力推薦的好力豆蔻膏,成分比較純, 功效有: 伤风 ... 於 shopee.tw -

#56.真實日式高級生吐司(高雄)奶酥單片生吐司!買回家自己烤3分鐘 ...

3 天前 — 買回家自己烤3分鐘即食,四種口味必吃草莓奶酥. 高雄美食, 高雄甜點, 愛食記, 橋頭區美食 ... 於 hoolee.tw -

#57.【馬來西亞必買】2020馬來西亞超市伴手禮 - 啾啾の旅行紀錄

... 必買的伴手禮,你最喜歡哪一項呢?趕快留言告訴啾啾~~ 馬來西亞旅遊必看 . 【2020吉隆坡住宿】TOP20 超人氣吉隆坡飯店&吉隆坡民宿推薦|AsiaYo · 【2020檳城 ... 於 chu94168.pixnet.net -

#58.当金钱也买不到食物时

此外,我们还允许农业用地轻易地转换成工业和混合发展用途,结果导致我们的高端房产尤其过剩。 鉴于这样的社会背景,槟城把一个富饶鱼场发展成商业用途的 ... 於 www.themalaysianinsight.com -

#59.馬來西亞必買清單在這!馬來西亞超市伴手禮推薦 - Tripbaa 趣 ...

一起來看看有哪些馬來西亞IG打卡必買的伴手禮吧! ... 飯店&吉隆坡民宿推薦|AsiaYo · 【2019檳城住宿】TOP20 超人氣檳城飯店&檳城民宿推薦|AsiaYo ... 於 blog.tripbaa.com -

#60.来槟城什么值得买,2022榜单,景点/住宿/美食/购物/游玩排行榜 ...

豆蔻被州政府列为槟城必买土产之一,它生产于岛上农产物的核心区浮罗山背。豆蔻子常用在地道小菜作为烹饪香料。豆蔻膏也是当地特产,功能类似于中国的万金油和风油精。 於 touch.travel.qunar.com -

#61.会买的一定这样买!盘点槟城必买土产,用来送人自己吃都超正!

可是槟城的东西那么多,钱包里的钞票却有限,到底要怎么买呢?今天就让小编告诉你,来到槟城有哪些必买手信!1.豆沙饼/淡汶饼. 於 8guava.com -

#62.【馬來西亞必買】2019馬來西亞超市伴手禮 - 波波黛莉

【2019檳城住宿】TOP20 超人氣檳城飯店&檳城民宿推薦|AsiaYo. 文章目錄. 收合. 【馬來西亞必買伴手禮】. 大馬風味蝦麵. 於 www.popdaily.com.tw -

#63.最佳伴手禮:檳城必買土產 - Raymond Tours

最佳伴手禮:檳城必買土產 · 1. 豆沙餅/淡汶餅 · 2. 咸切酥 · 3. 貢糖 · 4. 荳蔻 · 5. MyKuali 白咖喱面 · 6. 馬蹄酥 · 8. 義香麻油 · 9. 田園香料肉骨茶. 於 raymond.tours -

#64.檳城土特產必入清單大盤點 - 壹讀

檳城 土特產必入清單大盤點 · 1 Ghee Hiang Penang 義(義)香豆沙餅 · 2 Ang Seng Heong 洪成香 · 3 Hup Hoe Biscuit 合和餅家 · 4 Ng Kee Cake Shop 伍記餅家. 於 read01.com -

#65.馬來西亞旅遊必買什麼?怡保名產伴手禮推薦懶人 ... - Nhksod

檳城 桑拿SPA按摩中心懶人包推薦-Danai,Pure Energy,Tower 馬來西亞旅遊必買什麼?檳城名產 ... 【 檳城必吃美食】美食之都檳城必吃的叻沙,煎蕊,炒粿條推薦店家必… 於 www.tamiloprk.co -

#66.槟城必买

豆沙饼(淡汶饼) 形狀如兵乓球大小,方便入口,这应该无需多做介绍了,因为你一定也看过这款必买,槟城經典零食,餅類之一。 现在很多商家都推出各式各样的口味供顾客 ... 於 tuckkee.com -

#67.檳城必買、馬來西亞伴手禮在PTT/mobile01評價與討論

牽手NBA名宿之子婚禮盛大場面溫馨北京新浪網08-12 10:16 日期:8月12日,上周六,魏聖美與約翰尼-韋斯特(Jonnie West)在加州比弗利山莊的一處私人住宅舉行了婚禮和招待會。 於 bank.reviewiki.com -

#68.【馬來西亞必買】5大美食特產伴手禮清單 - Travelliker

喝咖啡,已經成為時下年輕人享受生活的方式,咖啡潮流也不斷蔓延到整個檳城,咖啡館越開越多,深受當地人熱捧,今次小編就精選5家很有特色的人氣咖啡館, ... 於 www.travelliker.com.hk -

#69.古今圖書集成(博物彙編-禽蟲典)(獨家出版,又稱中國百科全書)

... 身劉超傳超封零陵伯家貧妻子不膽帝手詔褒之賜外啟牛詔便以賜之朱沖傳沖字巨容南安人也少有至行閑靜寡欲好學而貧常以耕藝為事鄰-、失攜認沖積以歸後得檳於林下大樓 ... 於 books.google.com.tw -

#70.馬來西亞檳城的人氣特產 - 每日頭條

豆蔻是一種草本植物,多數種植在浮羅山背區里,檳城的豆蔻被州政府列為到訪檳城12項必買土特產之一。豆蔻富有醫療功效和容易保存,更能作為佳肴中的調料, ... 於 kknews.cc -

#71.馬來西亞旅遊必買什麼?檳城名產伴手禮推薦懶人包

馬來西亞旅遊必買什麼?檳城名產伴手禮推薦懶人包-必買特產名單大公開!Tau Sar Piah馨香淡汶餅,Tree白咖啡,Ban Heang Pepper Biscuits · 1.皇后灣廣場 ... 於 unicaptial.com -

#72.又到果王飘香的季节. 榴梿产量少价高- 地方- 大霹雳- 时事焦点

又到果王飘香的季节,怡保部分卖家已抢闸从槟城买入榴梿在本地售卖。由于受到早前天气的影响,榴梿产量大减,因此目前市面上的榴梿数量不多, ... 於 www.sinchew.com.my -

#73.馬來西亞必買伴手禮- 飛比價格- 優惠價格推薦- 2022年5月

飛比有馬來西亞必買、馬來西亞必買名產、馬來西亞幣推薦,飛比為你即時比價,全台電商網購價格輕鬆找, ... 馬來西亞必買伴手禮-40年老店Hurix's檳城好力荳蔻膏20g. 於 feebee.com.tw -

#74.檳城市政廳圖片| 喬治市景點的照片| Trip Moments 貼文

<p class="inset-p">檳城市政廳左邊靠萊特街的叫Town Hall,始建於1880年;右邊靠海的叫City Hall,是市議會的新樓,它建於1903年。而白色的一座外觀象徵著市議會在 ... 於 hk.trip.com -

#75.馬來西亞必買2021:超過17樣伴手禮,竟然不用新台幣1000 ...

#1 美祿巧克力粉 · #2 Hershey's 餅乾 · #3 Loacker 義大利萊佳哈斯餅 · #4 OREO · #5 肉骨茶 · #6 Prego義大利麵醬 · #7 LOT 100糖果 · #8 妮維雅、蕊那止汗爽身 ... 於 angeltraveling.tw -

#76.【馬來西亞檳城】六天五夜行程全紀錄‧美食、景點、觀光、購物

【DAY 5】義香購買伴手禮>>三輪車漫遊古城-檳城(世界文化遺產巡禮)>>喬治城魔鏡壁畫>>齒 ... 【馬來西亞檳城】鴻香綁線肉骨茶(原益香)‧檳城必吃美食! 於 zineblog.com.tw -

#77.博通计划610亿美元收购一家搞虚拟机的,到底值不值? - 虎嗅网

有意思的是,博通本身的壮大也确实没靠名气,而是通过不断的“买买买”与公司合并,才变 ... 1953 年,陈福阳出生于马来西亚槟城的一个贫穷的华人家庭。 於 www.huxiu.com -

#78.【馬來西亞必買伴手禮】2019馬來西亞超市必買清單 - LINE ...

盲選白胡椒湯包超有味很好喝,其實是也沒得選,在檳城的超市,計畫要買的全部缺貨,實驗結果就是隨便買都很美味,不輸新加坡的松發,一定要去超市隨便 ... 於 today.line.me -

#80.馬來西亞必買【2022】由我們馬來西亞人向大家推薦不能錯過 ...

這邊主要告訴大家在馬來西亞(吉隆坡、檳城、馬六甲、沙巴等等)的超市Aeon、Tesco、Jaya Grocer和Village Grocer就可以買到的伴手禮,看完我們文章後 ... 於 after-thirty.com -

#81.我的童年趣事 - Google 圖書結果

接著,跨越南中國海到達新加坡,隨之北上檳城,再從檳城入雙溪大年定居。兩個月後,我從娘胎來到這世上。當時父親是壹名魚商,後轉為魚販,賺了點錢,就在鄉下買了塊地。 於 books.google.com.tw -

#82.【 檳城必吃美食】美食之都檳城必吃的叻沙、煎蕊 - Klook

連當地人都愛的檳城必吃美食!搜羅所有檳城必吃店家! 馬來西亞檳城曾經被選為世界最好吃的都市第一名,來到檳城會看到滿街的叻沙、炒粿條、蝦麵、煎 ... 於 www.klook.com -

#83.故事StoryStudio

孫中山有心將新馬作為同盟會籌募經費的重要基地,因此數次在馬來亞吉隆坡、檳城公開演說。 ... 一個學生說,想畢業後花錢買票去小巨蛋聽她上課的國中歷史老師。 於 storystudio.tw -

#84.推荐槟城必买伴手礼,本地制作的鹅肝肠,炭烧肉干 - TripAdvisor

檳城島德記肉乾行圖片:马来西亚旅游必买,推荐槟城必买伴手礼,本地制作的鹅肝肠,炭烧肉干,自己吃或送人都适合。槟城有什么好买?可以到德记肉干行逛逛, ... 於 www.tripadvisor.com.tw -

#85.槟城公民校友会2024年推出60周年纪念特刊 - 光华日报

为配合成立60周年纪念,槟城公民校友会将于2024年推出60周年特刊。公民校友会原任主席谢岷潗指出,会刊将记载该会历史及理事们的奉献。60周年特刊小组 ... 於 www.kwongwah.com.my -

#86.馬來西亞檳城手信【手信篇】檳城必訪土產店大全 - Dlouz

lovely_yan8: 睇你中意食咸定甜,人人爭相來檳最求一雙手工鞋。至今,因為真係煮菜都用到衣家,這款馬來西亞必買零食包裝非常可愛,又有意義嘅馬來西亞手信比大家,每天 ... 於 www.andamalot.me -

#87.〈觀察〉分散風險、追隨客戶需求PCB產業展開擴張中國以外產能

PCB 產業對於擴充產能的新規劃不斷,但重點除返台投資載板、載板材料之外,東南亞則為另一投資重點,除精成確立2022 年赴馬來西亞檳城興建一座新廠計 ... 於 news.cnyes.com -

#88.果王大抛售每公斤RM9.90 民众排长龙买榴梿 - 森州人

果王大抛售每公斤RM9.90 民众排长龙买榴梿. 2022年5月22日. 104592. 104592. 2798点阅. (芙蓉22日讯)果王榴梿大抛售,鲜美榴莲 ... 槟城04-262 7395. 中国报版权所有 於 n9.chinapress.com.my -

#89.山水槟城 - 第 83 頁 - Google 圖書結果

... 你所说的,是在鹤山脚下,那极乐禅寺的门户,游人来歇歇脚吃“叻沙”的,也是人们登山之前必经的小镇。其实,小镇就只有一条直街,当中再加上个三叉路口,划出了一弯可以让 ... 於 books.google.com.tw