歷任 內政部次長的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦張道藩寫的 酸甜苦辣的回味:文藝鬥士張道藩回憶錄 和彭昭賢盛世才的 彭昭賢、盛世才回憶錄合編都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自新銳文創 和獨立作家所出版 。

淡江大學 歷史學系碩士班 吳明勇所指導 李庭瑜的 從史料局到史政局:戰後臺灣軍方史政制度之演變及其編纂事業(1946-1973) (2012),提出歷任 內政部次長關鍵因素是什麼,來自於參謀、史料局、史政處、史政局、戰史編纂委員會。

而第二篇論文國防大學政治作戰學院 政治研究所 張競所指導 葛書維的 中共地對地導彈對臺實質戰力研析 (2012),提出因為有 地對地導彈、心理震撼、V-1、V-2、贖罪日戰爭、兩伊戰爭、蘭佩杜薩事件、第一次波灣戰爭、臺海導彈危機的重點而找出了 歷任 內政部次長的解答。

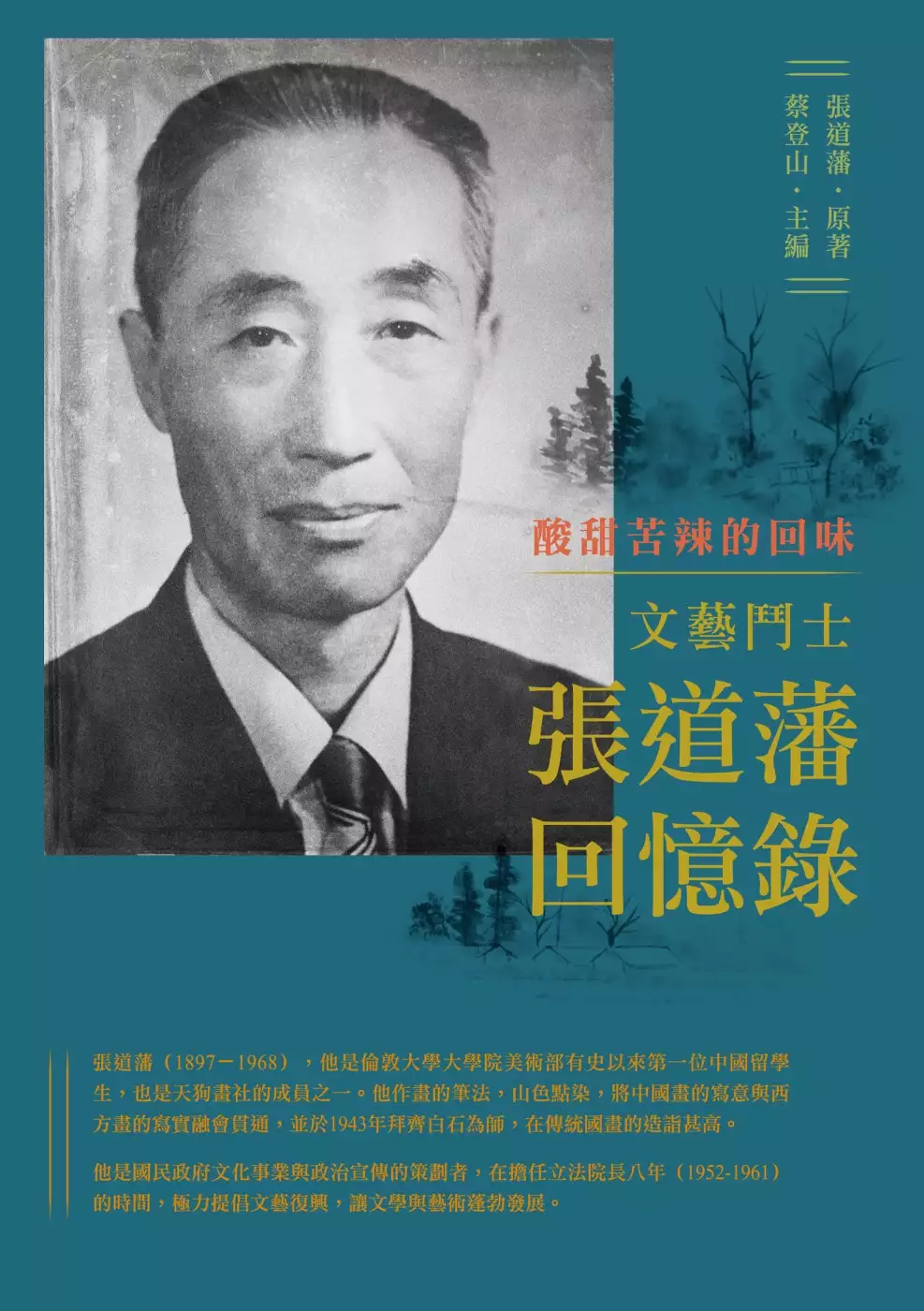

酸甜苦辣的回味:文藝鬥士張道藩回憶錄

為了解決歷任 內政部次長 的問題,作者張道藩 這樣論述:

張道藩(1897-1968),他是倫敦大學大學院美術部有史以來第一位中國留學生,也是天狗畫社的成員之一。他作畫的筆法,山色點染,將中國畫的寫意與西方畫的寫實融會貫通,並於1943年拜齊白石為師,在傳統國畫的造詣甚高。 他是國民政府文化事業與政治宣傳的策劃者,在擔任立法院長八年(1952-1961)的時間,極力提倡文藝復興,讓文學與藝術蓬勃發展。 張道藩以文化人從政,除具政治家之勤慎廉明外,仍不改學者風度。對人和藹可親,富幽默感。平日好學深思,曾著有關學術、文化、政治論文及講稿多種,並譯有《近代歐洲繪畫》一書。公餘對戲劇電影,極為喜愛,提倡不遺餘力。─

─秦賢次〈張道藩的一生及其對文藝的貢獻〉 張道藩1897年生於貴州。1919年11月以公費留學歐洲,並先後於倫敦大學學院美術部、巴黎法國美術學院深造。1926年返回中國後,加入中國國民黨,為國民政府文化事業與政治宣傳的策劃者。1950年,張道藩隨國民政府遷徙至臺灣,並繼續擔任中國國民黨中央委員會內中央組織部秘書等重要黨職。在文學活動的參與上,張道藩曾經受蔣經國的指示,與陳紀瀅、王藍、趙友培等人發起、成立中國文藝協會,還另行成立中華文藝獎金委員會及其機關刊物《文藝創作》,獎勵反共抗俄的優良文藝作品,生產出大批反共文藝(包括反共文學)作品。退休後曾企劃寫出《鴛鴦湖之戀》的劇本,在寫

出自傳《酸甜苦辣的回味》後,不幸病倒而擱筆,留下傳奇的一生。 《酸甜苦辣的回味》是張道藩的回憶錄,其中收錄了〈我怎樣的參加中國國民黨〉、〈編導《自救》的經過〉及〈從抗戰到戡亂筆記的片斷〉等三篇長文,都是研究近代史非常重要的文章。為了讓讀者對張道藩有更深一層的認識,主編蔡登山特徵求文學史料專家秦賢次的同意,將他在大著《現代文壇繽紛錄──作家剪影篇》書中,有關張道藩的一篇重要文章〈張道藩的一生及其對文藝的貢獻〉當作本書之附錄。此篇文章堪稱研究張道藩的重要著作,全篇精彩可期,與原書兩相參照可以得出更貼近事實的觀點,值得典藏。 本書特色 ★張道藩是傑出的藝術家

,將中國畫的寫意與西方畫的寫實融會貫通,並於1943年拜齊白石為師,在傳統國畫的造詣甚高。 ★他是國民政府文化事業與政治宣傳的策劃者,在擔任立法院長八年(1952-1961)的時間,極力提倡文藝復興。 ★特別收錄秦賢次著述〈張道藩的一生及其對文藝的貢獻〉當作本書之附錄,此篇文章堪稱研究張道藩的重要著作! ★文史專家蔡登山專文導讀,讓讀者對於張道藩的生平事蹟有更深一層的認識,全書精彩可期!

從史料局到史政局:戰後臺灣軍方史政制度之演變及其編纂事業(1946-1973)

為了解決歷任 內政部次長 的問題,作者李庭瑜 這樣論述:

史政組織為近代軍事參謀組織下之重要一環,各國藉由史政組織研究歷次戰爭,總結戰史經驗,減少或避免再度發生之前錯誤,做為日後作戰之鑑戒。德國是最早設置近代軍事參謀組織之國家,19世紀初期德國開始重視研究戰史,19世紀中後期,世界列強如美、日、俄、法等國之軍事參謀組織開始成立相關單位編纂戰史。 中國自古以來雖有史官負責紀錄正史,但並無專門記錄有關軍事史之組織,有關軍事之記載則分散於浩瀚史書群或個人著作中,直到清末設置近代軍事參謀組織「軍咨府」,中國開始有專門負責編纂戰史之單位。國民政府成立後,設立軍事委員會,該會下設參謀團(或名參謀部、參謀廳),其職掌有負編纂戰史之責,民國17年改為

參謀本部,該部總務廳負責編纂戰史,同時也設置「戰史編纂組」,27年改編為軍令部,第一廳負責蒐編戰史,第二廳負責蒐編敵軍戰史,同時亦設置戰史編纂委員會負責蒐編中日戰史。 戰後,軍事委員會改組國防部,成立國防部史料局負責蒐編戰史之責,施行一陣後更名為史政局,民國38年因為國共內戰配合戰鬥內閣縮編人員,史政局縮編為史政處。史政處員額較之前少,但史政處時期處於「反共抗俄、反攻大陸」剛開始的階段,需要編輯大量與「共匪」、登陸與反登陸、對國民政府有正面宣傳等類的軍事史書,因編制人員不足及蔣中正先生等軍事高層逐漸重視史政的教育、借鑑等功能之因,希望藉由史政,強化軍方及一般民眾精神上的戰力,因此在民國4

6年7月,史政處再度擴編為史政局,史政局時期,繼續推行史政處時期業務,人員亦有增減,相較於史政處仍是較多;同時因為史政推行已久,累積之檔案極多,因此建立「國軍檔案室」,作為永久保存國軍檔案之單位。後來因應國軍需求實施精簡案,民國62年5月1日,史政局與編譯局合併為史政編譯局。 本文主要研究時間為民國35年國防部史料局成立62年5月1日國防部史政局與編譯局合併為止,亦會稍加敘述戰前國軍史政組織與部分列強史政組織。本文研究可分為三部分,首先國軍各時期史政組織名稱說法不一,本文試圖釐清戰前國軍史政組織之名稱、職掌、編制等。第二,試圖釐清戰後史政組織演變經由擴編、縮編與再擴編之原因,並描述戰後國

軍史政組織之組織規模、人員編制、行政制度、訓練制度等制度;第三,試圖重建戰前、戰後國軍史政組織編纂史書之過程、方法。

彭昭賢、盛世才回憶錄合編

為了解決歷任 內政部次長 的問題,作者彭昭賢盛世才 這樣論述:

一位是中華民國內政部部長,一位是有「新疆王」之稱的新疆首長。 究竟是什麼原因,讓兩位中央與地方要員反目?互相為文攻訐? 一九六二年間,彭昭賢在日本接受香港記者凌雲的採訪,口述其回憶錄,其中有四篇涉及盛世才者。當時盛世才在臺灣也見及彭昭賢的這些文章,他認為「有的是故意攻訐,有的是公開扯謊,有的存心誣陷,有的造謠生事,甚且公然偽造文電。」於是盛世才寫下了他的回憶錄《牧邊瑣憶》,其中有〈我怎樣被選為新疆臨時督辦〉、〈再檢討彭昭賢先生十大錯誤〉、〈總結彭昭賢先生十大錯誤〉諸篇,可說是完全針對彭昭賢文章的辯駁。 彭昭賢與盛世才,當年兩人同居要津,一在中央,一在地方,雙方所見利益

糾葛,自有不同,加上涉及漢回、中俄等種族、國家問題,是非也自然見仁見智。今編者特將兩人之回憶錄合編在一起,蓋便於相互參照,至於是非曲直則不妄加評論。尤其兩人之回憶錄,均無單獨成書,其史料價值更彌足珍貴也。 作者簡介 彭昭賢(1896-1979) 字君頤,山東牟平縣人。民國六年考入北京大學法學院,後轉學至中國大學。民國十年初秋,孫中山派包括彭昭賢等六名代表攜帶救濟糧到蘇俄救濟災民。到蘇俄後,入讀莫斯科國立大學社會科。民國十四年秋,彭昭賢回國,先在燕京大學及華北大學教書。此後他出任第四縱隊政治部少將主任,民國十六年四月國民政府奠都南京,任國民政府簡任撰擬(後改名為秘書)。又接任內政

部司長。民國二十三年春夏之交,任陝西省政府委員兼民政廳廳長。民國二十五年「西安事變」時,被楊虎城軟禁。民國三十三年春,出任行政院內政部政務處長,並兼中央黨部組織部副部長。民國三十七年出任內政部部長。民國三十八年八月攜家眷抵香港,民國三十九年在香港參加「第三勢力」組織,但不久即舉家遷居日本,民國六十八年,病逝日本。 盛世才(1897-1970) 字晉庸,遼北開原縣人。民國四年畢業於上海中國公學專門部政治經濟科,後赴日留學。返國後歷任東北軍第八混成旅中尉連附、東三省鎮威上將軍衛隊團之連長及公署少校、中校參謀。民國十七年任北伐軍總司令行營參謀處第一科科長,又調參謀本部第一廳第三科上校科長。

民國十九年十月,入新疆,嗣升少將參謀處長,兼衛隊贏教練。民國二十二年新疆「四一二」政變,被推為新疆邊防督辦。民國二十九年四月四日任新疆省政府主席。民國三十八年隨政府來臺,任國防部上將參議、行政院設計委員會委員。民國五十九年七月十三日病逝臺北空軍總醫院。 編輯前言 第一部 政海浮沉話當年 一、從流落哈爾濱賣文為活說起 二、年方十六歲的「彭老爺」 三、我怎樣熱心救濟蘇俄大飢荒? 四、初次抵達莫斯科的感受 五、俄共做成圈套、被迫離蘇返國 六、由光復上海說到濟南慘案 七、馮玉祥言所欲言的作風 八、盛世才是怎樣崛起新疆的? 九、盛世才與汪精衛新疆鬥法記 十、東北義勇軍繞道俄境

返國秘史 十一、馬占山在俄境被扣的插曲 十二、盛世才在新疆忽左忽右之謎 十三、銳意除三害、十年長安居 十四、我出任內政部長那一階段 十五、從傅作義投共說到蔣去李來 十六、傷心往事話和談 補遺之一 中共拒絕我出任和談代表 補遺之二 中共怎樣擺佈我方和談代表 補遺之三 周恩來玩弄張治中一段經過 補遺之四 毛澤東與和談代表會面一幕 補遺之五 放棄南京與撤退上海當時 第二部 牧邊瑣憶:檢討彭昭賢先生十大錯誤 一、從南京到新疆 二、乏馬塘戰役 三、我怎樣被選為新疆臨時督辦 四、再檢討彭昭賢先生十大錯誤 五、總結彭昭賢先生十大錯誤 編輯前言 蔡登山 彭昭賢(

1896-1979),字君頤,山東牟平縣人。早年就讀於本村私塾。一九一三年,他考入牟平師範講習所,畢業後在馬格庄學校任教。後來他因要考長春南滿醫學校,搭船到大連,正遇豪雨困了幾日,等到長春時考期已過,最後他流落到哈爾濱,在意外機緣下,他得進入哈爾濱道尹公署任職,在公餘時間又去讀夜學,就這樣一混三年多,他一心一意要投考大學。他的理想目標是想去考「北大」,後來他就讀於北京大學法學院,但因有太多的兼職,對於求學與做事的時間分配上,就大成問題了。北京大學不同於其他大學,對於學生的課程管理一向嚴格,不准許隨便缺課的。於是彭昭賢只好忍痛由北大轉學到「中國大學」。 一九一七年底,孫中山派包括彭昭賢在

內的十八名代表攜帶救濟糧到蘇俄救濟災民。到蘇俄後,彭昭賢後來入讀莫斯科國立大學社會科。那時蘇俄曾特別發一張護照給他,護照上註明,彭昭賢在校內如觸犯任何過失,都對他有不逮捕和不監禁的優待。而彭昭賢也幸虧有了這張護身符,才得以完成四年的學業,否則,也許要半途而廢了。 一九二四年,彭昭賢回國,此後他歷任國民政府外交部條約委員會委員、中國駐伯力總領事、國民政府內政部統計司司長、中央組織委員會政治組織研究會委員、中國國民黨新疆省黨部指導委員、新疆省政府委員兼民政廳廳長、陝西省政府委員兼民政廳廳長、中國國民黨中央組織部副部長、中華民國內政部次長、部長等職務。一九四九年國共北平和談時,彭昭賢起初曾被

委派為南京政府方面代表,但中國共產黨方面因認為他是CC派的主戰分子而拒絕接受。同年八月彭氏攜家帶眷到了香港,隱居於半山區羅便臣道七十五號二樓。此後,彭氏在香港雖曾一度參加所謂「第三勢力」,但他覺得這裡面的情形非常複雜,乃又舉家遷去日本。他在東灜除了擔任亞細亞大學一個中國留生部的名義外,大部的時間,都是在家裡讀書閱報,過著韜光養晦的淡泊生活。 一九六二年間,彭昭賢在日本接受香港記者凌雲的採訪,口述其回憶錄,以「政海浮沉話當年」為題,逐期發表於香港《春秋》雜誌,其中頗多從未為外間所知之秘辛軼聞,彌足珍貴。臺灣當時的《春秋》等雜誌,亦曾轉載多篇,然無一得其全豹者,至多只登到前十二篇而已。今編

者找全所有已發表的文章得到十六篇外,又另有補遺五篇,實際整個回憶錄有二十一篇之多。而其中有四篇涉及盛世才者,分別是:〈盛世才是怎樣崛起新疆的〉、〈盛世才與汪精衛新疆鬥法記〉、〈東北義勇軍繞道俄境返國秘史〉、〈盛世才在新疆忽左忽右之謎〉。當時盛世才在臺灣也見及彭昭賢的這些文章,他認為「有的是故意攻訐,有的是公開扯謊,有的存心誣陷,有的造謠生事,甚且公然偽造文電。這些錯誤,有的是不應該犯的,有的是無扯謊之必要,有的是無假造之必要,有的對老朋友不應該造謠誣陷。以彭先生當年之學識經驗來論,均不應該有這些不智慧之事。這或者是由於年老(彭先生已是年將近八十歲的人),精神錯亂和神志不清之所致。今提筆檢討故人

,不甚禁感慨萬端!原擬置之不理,不過因彭先生曾為國家大員,特別因為他是我到塞外新疆去的介紹人,為了對研究新疆歷史的人們負責起見,只得抽暇對之加以檢討糾正,以正視聽,而符史實。因為歷史是不允許歪曲的,而歪曲歷史,是難逃春秋之筆的。」於是盛世才寫下了他的回憶錄《牧邊瑣憶》,其中有〈我怎樣被選為新疆臨時督辦〉、〈再檢討彭昭賢先生十大錯誤〉、〈總結彭昭賢先生十大錯誤〉諸篇,可說是完全針對彭昭賢文章的辯駁。 彭昭賢與盛世才,當年兩人同居要津,一在中央,一在地方,雙方所見利益糾葛,自有不同,加上涉及漢回、中俄等種族、國家問題,是非也自然見仁見智。今編者特將兩人之回憶錄合編在一起,蓋便於相互參照,至

於是非曲直則不妄加評論。尤其兩人之回憶錄,均無單獨成書,其史料價值更彌足珍貴也。 一、從流落哈爾濱賣文為活說起 筆者按:彭昭賢先生早歲留學蘇俄,當年在莫斯科即為中國留學生中之突出人物。返國後,服官從政,歷居要津,為國府行憲後之首任內政部長。李宗仁代總統時期,與中共進行和談,曾遴選彭氏為北上和談代表之一,但為中共所拒絕接受。自大陸變色,彭氏南來香港,旋即東渡扶桑,隱居彼邦,不再與聞政事。 刻下彭氏應筆者之請,承允於旅居之暇,講述當年親身目擊之種種近代事蹟,由筆者記錄成帙,交由《春秋》發表,其中頗多從未為外間所知之秘辛軼聞,彌足珍貴,當為關心中國近代史實者所歡迎。爰於本文代付刊之始,謹綴數語,敬

告讀者。日作家談莫斯科大學 我月前旅居日本東京時,遇見一位到過蘇俄的日本作家,彼此在閒談中,不覺談到了蘇俄的「巨大主義」。據這位作家說: 「我參觀過莫斯科的地下鐵道和莫斯科大學。地下鐵道的四通八達的路線佈滿於莫斯科各個角落。每一車站的建築材料都是用大理石和花岡石,既高貴而又大方。除了蘇俄以外,恐怕任何國家都不會對公共建築下這麼大的成本!」 這位作家提到莫斯科大學龐大規模的時候,他又說: 「莫斯科大學之大,已經到了無法形容的地步。有一次我問該校負責招待的人員道:『貴究竟有多大的範圍?』那位招待員朝我笑了笑,用手一指我們正在參觀的那間教室說:『像這樣大的房子(意思是包括另外部份的宿舍房間在內),你

如果每一間都走進去看一遍,又如果你在每一間房裡只停留五分鐘的話,全部需要的時間大概是三十年吧。』」 這位作家於說罷了蘇俄的「巨大主義」之後,接著又很幽默的提到了蘇俄之「小」。 他說他曾經去參觀過一家平民小學,發現過一件很有趣的事。他到那家小學參觀之時,正好碰上教師們在把彩色的列寧照片分發給每名小學生各人一張,並且吩咐學生們回家以後要懸掛在牆壁上。 這時他看見一名身體不甚健康的小孩子站起來說: 「報告老師,我們家裡沒有牆。」 「為什麼?」教師非常詫異的問。 小學生回答說: 「我們住的那間房子,一共有五戶人家,因為沒有間隔,每家只是堆些雜物箱籠作為分界,甲住在東邊一角,乙住在西邊一角,丙住在南邊一

角,丁住在北部一角。我們這一家卻住在中間,所以沒有牆。」 小學生這樣一說,立即引起全課室裡面的人哄堂大笑。

中共地對地導彈對臺實質戰力研析

為了解決歷任 內政部次長 的問題,作者葛書維 這樣論述:

摘要 回顧1995、1996年的「臺海危機」,雖然對臺灣造成無任何的實質殺傷,但是卻造成了人心惶惶,使民眾產生了極大的心理震撼,當時中共地對地導彈的恫嚇與威脅,其所隱藏軍事意涵有那些?對經濟、股市、房價等造成那些傷害?是本文研究的動機。 本文以「歷史回顧法」來探究第二次世界大戰「V-1、V-2」、「贖罪日戰爭」、「兩伊戰爭」、「蘭佩杜薩事件」、「波灣戰爭」及「臺海導彈危機」等地對地導彈的多次戰役,並以「軍事殺傷政治關聯鏈」、「軍事手段管控原則」、「蟻噬假說」、「戰爭目的與手段」等四種研究框架,來研究歸納每一場地對地導彈戰役,是否發揮導彈戰力效益,來改變戰爭之態勢。本文最後針對中共在9

5、96年所實施地對地導彈軍事演習,區分「景氣金融指標」及「其他社會指標」兩大層面,深入探討我國當時遭受對地導彈之「心理震撼」,來瞭解地對地導彈除實質殺傷之外,對社會民心士氣威脅和影響。關鍵詞:地對地導彈、心理震撼、V-1、V-2、贖罪日戰爭、兩伊戰爭、蘭佩杜薩事件、第一次波灣戰爭、臺海導彈危機