民間 松柏嶺的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦温宗翰寫的 將顯神威:拱吉堂 和温宗翰的 將藝百年:如意振裕堂都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自豐饒文化 和豐饒文化所出版 。

國立嘉義大學 體育與健康休閒學系研究所 張家銘所指導 劉子維的 廟宇環境氣氛、心靈體驗對觀光客主觀幸福感之影響:以宗教信仰程度為調節變項 (2021),提出民間 松柏嶺關鍵因素是什麼,來自於廟宇觀光、環境氣氛、幸福感、宗教信仰、控制變項。

而第二篇論文國立清華大學 台灣文學研究所 劉柳書琴所指導 呂政冠的 二十世紀初期台灣口述傳統的現代性轉轍:以傳說與印刷媒體的關係為中心 (2021),提出因為有 口頭傳統、口頭檔案、民間文學、文類、傳說、現代性、楊乃武、嘉慶君遊台灣、廖添丁的重點而找出了 民間 松柏嶺的解答。

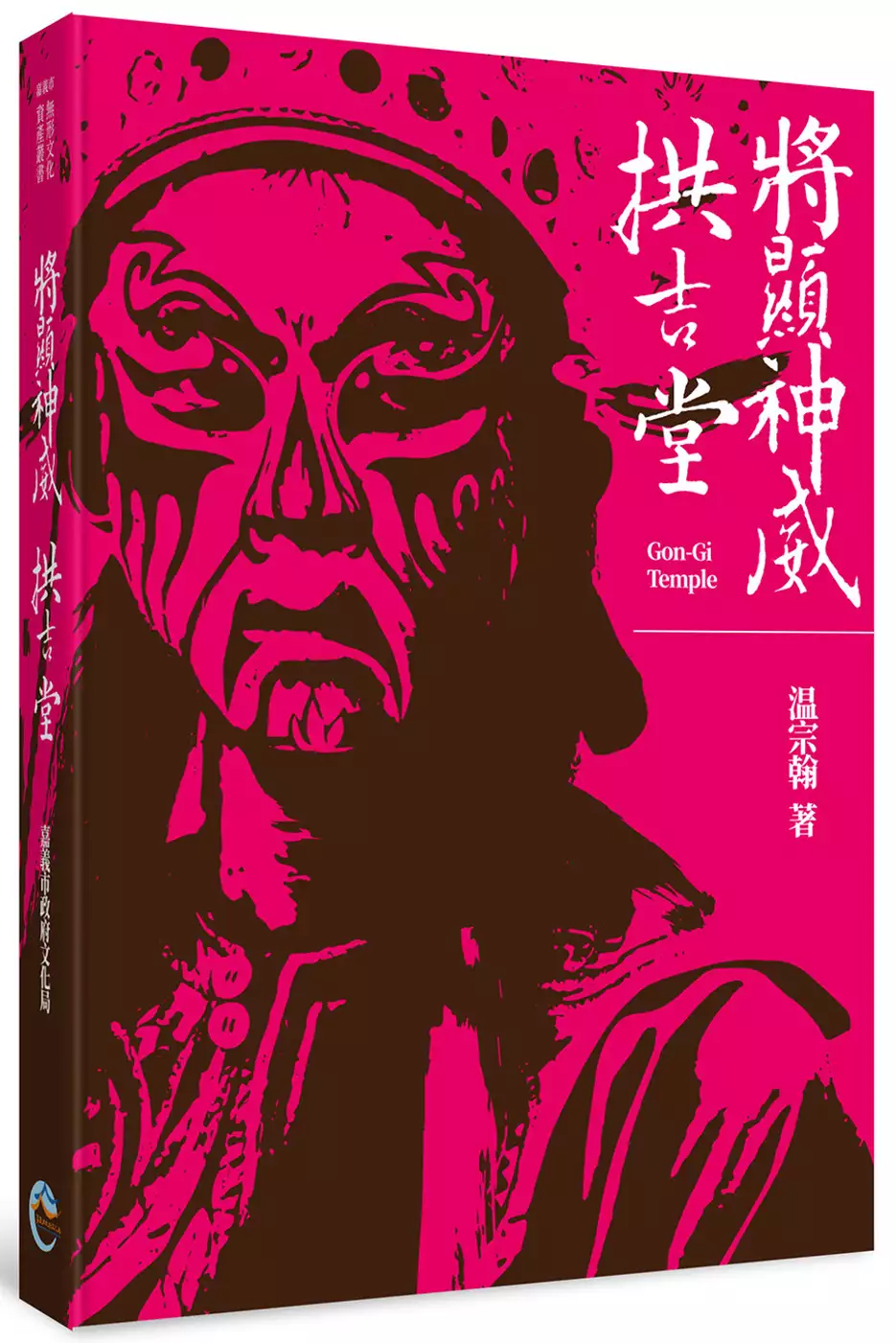

將顯神威:拱吉堂

為了解決民間 松柏嶺 的問題,作者温宗翰 這樣論述:

本書為嘉義市無形文化資產叢書之一,拱吉堂創始人林來得,早年曾於嘉邑城隍廟吉勝堂向盧永吉與梁能習藝,1951年林來得至鎮南聖神宮(南門廟仔)籌組「嘉邑古桃城拱吉堂本舘」,成為鎮南聖神宮主神五府千歲的駕前什家將團。原本林來得要將堂館取名為「共吉堂」,以紀念自己從共義堂與吉勝堂受教的過去,但由於時值白色恐怖時期,「共」字太過敏感,為免惹禍上身只好將共加上提手旁,號為「拱吉堂」。「拱吉堂」創堂開始發展至今70多年,形成一股很強大之什家將團。第三代老師林錦錄大法師,1965年從第二代老師手上接下嘉義市古桃城拱吉堂導師後,極力培育什家將人才,至今弟子遍佈全國各地,並時常有國內外學者

前來請益,形成一股實力堅強的什家將團。 拱吉堂於2010年受到政府單位及學術界的肯定與認同,「古桃城拱吉堂什家將團」登錄嘉義市傳統表演藝術類之無形文化資產;2021年登錄「嘉義震安宮振祐堂八家將」為民俗文化資產。 本書內文分為幾個部分:第一章緒論,講述本書架構與整體專書規劃;第二章為古桃城拱吉堂本館發展史略與現況,詳介拱吉堂發展、大事年表以及「拱」字脈系傳承系譜;第三章為古桃城拱吉堂腳步與陣式分析,分別從基本腳步、組合陣法、整體陣法進行陳述,特別在組合陣法的部分,以刑具爺、文武差爺、柑柳謝范將軍、四季大神等4 種組合分析討論;第章為古桃城拱吉堂本館出軍儀式,從古桃城拱吉堂的禁忌以及

出軍儀式兩大面相切入,描述拱吉堂對於食物類、女性以及出軍過程中必須遵守的禁忌,並且詳實紀載拱吉堂出軍前夕、出軍過程、善後與特殊科儀;第五章為古桃城拱吉堂本館常見臉譜與造型,一一盤點拱吉堂出軍常用的家將臉譜、服飾、法器。 透過調查研究的成果,本書以貼近在地視角的方式,詳實紀錄古桃城拱吉堂什家將的文化特色與地方知識,為文化資產保存工作的調查奠基許多珍貴的基礎資料,希冀古桃城拱吉堂什家將持續傳衍,為嘉義地區保留珍貴的無形文化資產。

廟宇環境氣氛、心靈體驗對觀光客主觀幸福感之影響:以宗教信仰程度為調節變項

為了解決民間 松柏嶺 的問題,作者劉子維 這樣論述:

本研究目的在了解觀光客背景變項在廟宇環境氣氛與心靈體驗之差異,並驗證控制變項、廟宇環境氣氛、心靈體驗改變、宗教信仰程度及主觀幸福感之間影響關係。研究對象以南投縣四個公廟的觀光客為對象,發放問卷800份實際回收有效問卷為619份,有效回收率為77.4%。資料經統計分析,結果顯示:一、廟宇觀光客背景變項在廟宇環境氣氛之差異分析,結果顯示年齡、婚姻狀況、教育程度、居住地區等變項在廟宇環境氣氛上皆未達顯著性差異,僅在性別變項達顯著性差異。二、背景變項在心靈體驗之差異分析,結果顯示年齡、婚姻狀況、教育程度等變項在心靈體驗上皆未達顯著性差異,性別與居住地區變項達顯著性差異。三、本研究模式中控制變項分析結

果顯示,年齡未達顯著影響,性別為女生觀光客的主觀幸福感高於男生觀光客,婚姻狀況為已婚觀光客的主觀幸福感高於未婚觀光客,教育程度為教育程度越低的觀光客其主觀幸福感越高。研究假設分析結果為廟宇觀光客的環境氣氛會正向影響心靈體驗,廟宇觀光客的環境氣氛會正向影響主觀幸福感,廟宇觀光客的心靈體驗會正向影響其主觀幸福感,宗教信仰程度具有調節效果,宗教信仰程度越高時,可以強化廟宇環境氣氛與主觀幸福感之關係,以及心靈體驗與主觀幸福感之關係。本模式中的控制變項、廟宇環境氣氛、心靈體驗變、宗教信仰程度等變項能解釋主觀幸福感變項的42%解釋變異量。以上結果提供未來相關研究參考。

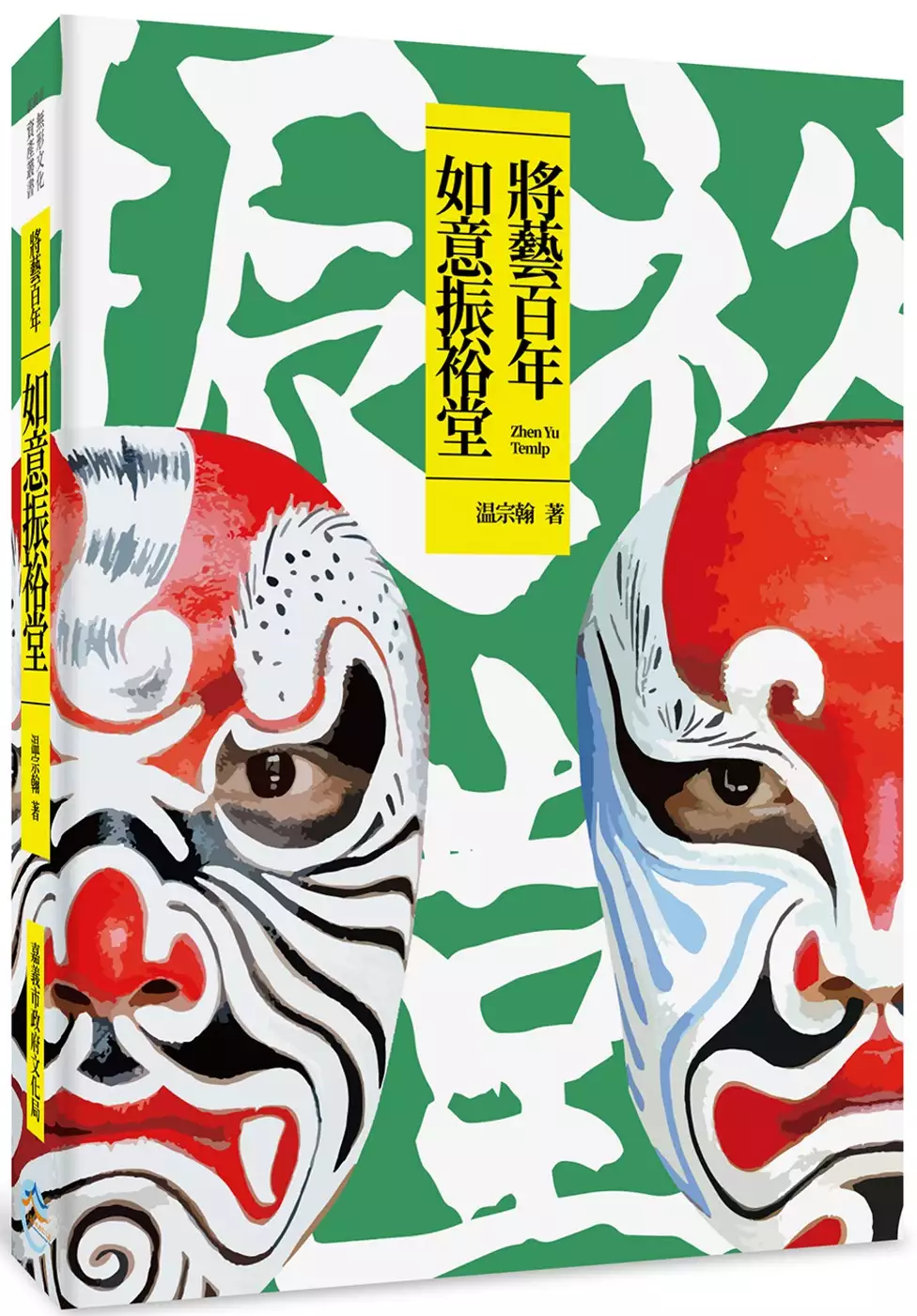

將藝百年:如意振裕堂

為了解決民間 松柏嶺 的問題,作者温宗翰 這樣論述:

本書為嘉義市無形文化資產叢書之一,振裕堂由來自臺南白龍庵如意增壽堂的蔡連和廖慈共同創立並執教,至今已有百年歷史。根據堂內保存的一塊紀念振裕堂立館60周年堂匾可知,振裕堂於西元1918年(日治大正7年)即在慈濟宮立館,是嘉義最早成立的八家將。嘉邑振裕堂是嘉義「振」字脈系首堂,幾乎所有在嘉義地區的「振」字八家將堂館都與振裕堂有關。不只如此,綜觀全臺以「振」字為堂號首字的八家將堂館,與嘉邑振裕堂有師承關係的不計其數,是八家將系統裡相當龐大的一支。2015年受到政府單位及學術界的肯定與認同,「嘉邑慈濟宮駕前振裕堂」登錄嘉義市傳統表演藝術類之無形文化資產;2018年登錄「嘉義震安宮振祐堂八家將」

為民俗文化資產。 本書內文分為幾個部分:第一章緒論,講述本書架構與整體專書規劃;第二章為發展史略與現況,詳介振裕堂發展、大事年表以及「振」字脈系傳承系譜;第三章為振裕堂腳步與陣式分析,分別從基本腳步、組合陣法、整體陣法進行陳述,特別在組合陣法的部分,以刑具爺、文武差爺、甘柳謝范將軍、四季大神等4種組合分析討論;第四章為出軍儀式,針對相關禁忌以及出軍儀式兩大面相切入,描述振裕堂對食物類、女性以及出軍過程中必須遵守的禁忌,並且詳實紀載振裕堂出軍前夕、出軍過程、善後與特殊科儀;第五章為振裕堂常見臉譜與造型,一一盤點振裕堂八家將出軍常用的家將臉譜、服飾、法器。 透過調查研究成果,本書以

貼近在地視角的方式,詳實紀錄振裕堂什家將的文化特色與地方知識,為文化資產保存工作的調查奠基許多珍貴的基礎資料,希冀振裕堂永續傳衍,為嘉義地區保留珍貴的無形文化資產。

二十世紀初期台灣口述傳統的現代性轉轍:以傳說與印刷媒體的關係為中心

為了解決民間 松柏嶺 的問題,作者呂政冠 這樣論述:

論文摘要口述傳統曾經是民間社會傳遞訊息、交流經驗最重要的媒介;但是當口述傳統遇到名之為現代性的文化場域時,為了適應受眾結構的改變,產生了一定程度的調整。二十世紀初期是印刷媒體報紙頻繁地介入口頭傳播軌轍的時期,其中又以傳說文類最為明顯。因此本文將以傳說和印刷媒體的關係,進行其媒介轉轍的現象描述,並從中思索口述傳統的現代性意義。本文選擇了三個傳說案例,來說明三種口述傳統的現代性意義。第一則是「楊乃武」,約莫是在1920年前後以商業戲劇的形式傳播至台。這則渡海而來的傳說為我們展示現代語境底下,口述傳統亦會透過商業與人口移動,得以加速傳播,並擴大傳播範圍。「楊乃武」在傳說形成到傳播至台的過程中,經歷

多重轉轍的過程,在傳統冤案的基礎上,加入了現代司法的感性敘事,並使其在無傳說物依附的情況下,得以在台持續流傳。多重轉轍是現代口頭敘事的必然情況,但是本文舉出「嘉慶君遊台灣」為例,透過該則傳說形成的歷史記憶與地方起源說詞,藉此說明口述傳統在遭遇文字媒體時,並非全然的失守。一個仍保有活潑的傳講潛勢的傳說,證明了口述傳統在現代語境下仍然保有其生命力。最後,本文以「義賊廖添丁」的傳說生命史為例,指出亦有由文字流向口傳的「反向轉轍」的狀況。而這種反向轉轍的發生,必須同時建立在傳統框架的穩定敘事,與民間反應現代想像(或殖民想像)下的情境關係。因此本文認為「廖添丁」應該算是台灣第一個大型的當代傳說。最後本文

則以「口頭檔案」與「文字媒介」的觀察,去思考文字/口頭之間的相同與差異,並指出文字的侷限性,及其反應講述語境的可能性。