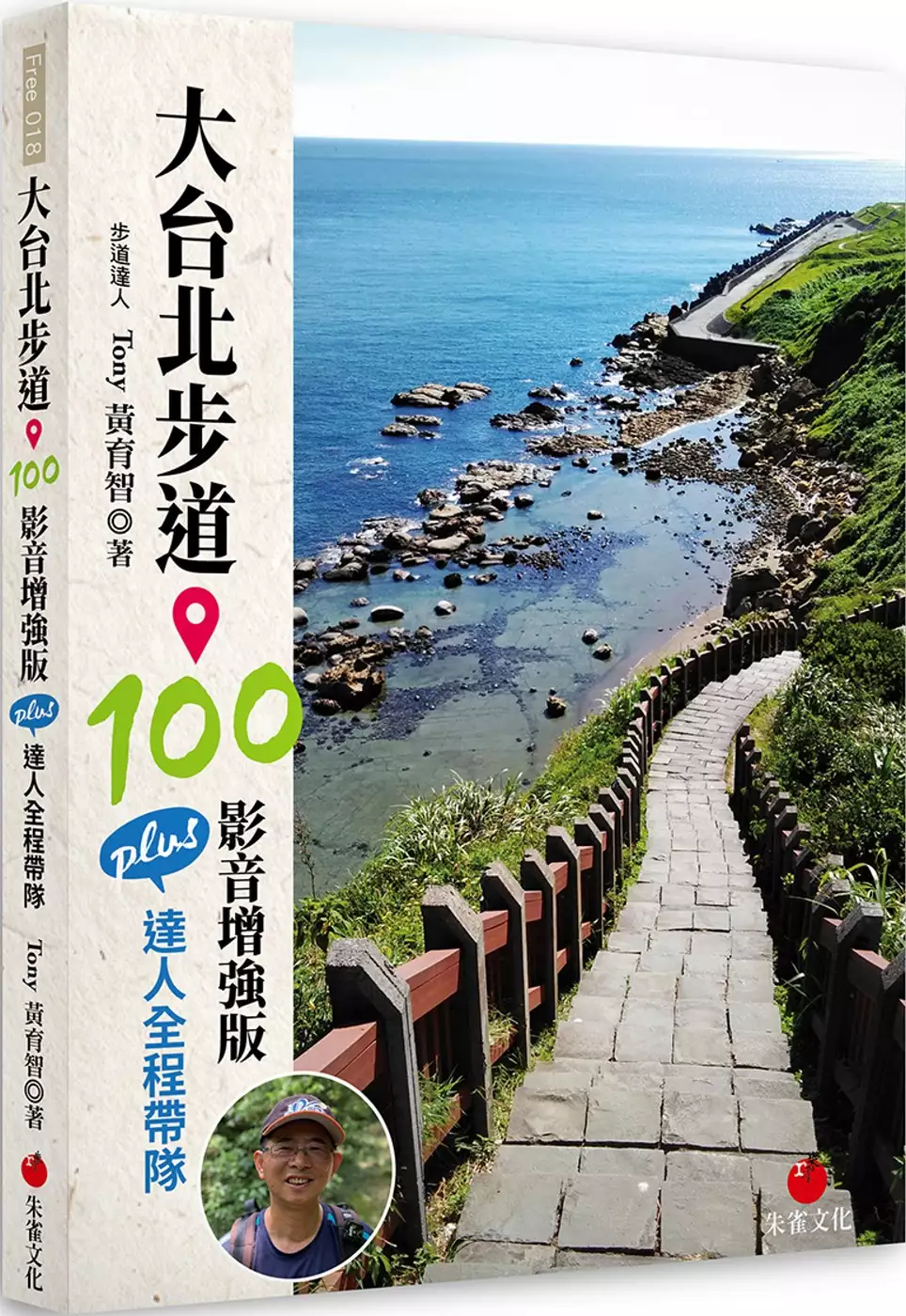

汐止抱石館的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦Tony黃育智寫的 大台北步道 100 影音增強版:PLUS 達人全程帶隊 和的 發展性社會工作:與社會創新的對話都 可以從中找到所需的評價。

另外網站汐止區綜合運動場散步跑步路線新北市也說明:ks8g9.trcknlnk.com · 汐止抱石館是入門攀岩訓練的好地方,我們有專業的教練群、亦可客製化規劃活動,歡迎機關團體洽詢。 >趣攀岩汐止.

這兩本書分別來自朱雀 和巨流圖書公司所出版 。

世新大學 觀光學研究所(含碩專班) 簡博秀所指導 陳旭東的 踏出好風景—臺灣徒步環島旅行紀事 (2021),提出汐止抱石館關鍵因素是什麼,來自於徒步旅行、臺灣徒步環島、風景、紀事。

而第二篇論文國立臺北教育大學 台灣文化研究所碩士在職專班 翁聖峰所指導 蔡青蓉的 台北市內溝溪變遷與樂活公園民眾參與整建經營之研究 (2020),提出因為有 公園的重點而找出了 汐止抱石館的解答。

最後網站新北親子景點》汐止建成公園,攀岩滑竿多合一溜滑梯,戲水池則補充:海洋館門票。 新加坡空中纜車車票。 沒來過汐止,真不知道這裡有超多景點,隨便 ...

大台北步道 100 影音增強版:PLUS 達人全程帶隊

為了解決汐止抱石館 的問題,作者Tony黃育智 這樣論述:

走步道、走入大自然, 後疫情時代,低碳旅遊新選擇! 本書涵蓋北北基共 100 條步道,親山近海、城市景觀一次攬盡;健行、踏青、拍美照一次搞定;從羽量級銀髮親子遊步道,到重量級燃脂行步道皆有;短程 30 分鐘走完,長程的 4、5 小時結束,100 條北北基步道任你選,現在就來一趟療癒的步道小旅行! 全書以《大台北自然步道 100》及《大台北自然步道 100(2)》為基礎,精選出 80 條最受讀者歡迎的步道,除針對步道設施的增建或修改做內容更新外,並新増 20 條步道介紹,全新改版加內容新增,是《大台北自然步道 100》(1)+(2)的升級版。 本書4大重點 1.步

道新手入門手冊 全書所選的100條步道,大多數為平易近人的自然步道,特別適合初入門者或有點年紀的人,也適合做為親子郊遊的參考指南。步道有長有短,羽量級銀髮親子遊,到重量級燃脂行皆有,很適合想接觸步道的新手。 2.達人帶路全程影音 旅遊書首創步道影音QRCode,由作者 Tony 自導自拍,將步道的路線與沿途景致以影片呈現在讀者面前,化解讀者對步道難易度的不確定感,除了以往的按圖索驥之外,更可以配合 Tony 的影音內容,等於是專業步道達人帶路,陪著讀者走完每一條步道。 3.主題式步道設計 以「大台北」為主軸,在「北北基」三區規劃出各數十條的步道,除了以地域區分之外,在目

錄頁的部分,還特別設計了「主題步道」,像水岸路線、賞花步道、森林浴路線等,及標示出「捷運可抵」、「親子適合」的步道,方便讀者規劃安排行程。 4.詳列實用旅遊資訊 本書介紹的每一條步道,包括很實用的資訊:例如步道地圖、路程時間、交通資訊、附近景點及旅行建議。每條步道入口都標註衛星定位導航(GPS)符號,讀者可以用手機地圖導航,只要輸入關鍵字,即可輕鬆導航至步道入口;地圖也標示步道沿途公廁位置的實用資訊。這本書就像是一位紙上嚮導,陪伴您悠遊大台北地區的自然步道。 名人推薦 ●臺北市政府副市長蔡炳坤特別推薦

汐止抱石館進入發燒排行的影片

位於金瓜石的緩慢‧金瓜石民宿,管家式的優質服務,並可品嘗融入當地特色的在地美食,並提供有別於一般民宿的服務,是渡假的好選擇喔

#新北民宿 #金瓜石民宿 #瑞芳民宿 #緩慢民宿 #緩慢‧金瓜石民宿 #緩慢金瓜石民宿 #九份住宿 #瑞芳住宿 #金瓜石住宿

首次登國際知名的金瓜石無耳茶壺山,震撼的景觀,讓我腿軟 https://youtu.be/ta7b-zUyVJg

金瓜石祕境,摸乳巷、全國唯一三層橋、水圳路、外九份溪上游淘金處,漫遊山尖路步道 https://youtu.be/jabXjKs-eOU

新北市瑞芳區景點播放清單 https://bit.ly/3368SMD

🔑【副頻道「Jordan日常」】https://bit.ly/3hhOQDg

🔑【「Jordan到處走」粉絲頁】 https://bit.ly/2XaazF9

交通、住宿及用餐相關資訊,請參考緩慢‧金瓜石官方網站:

https://www.theadagio.com.tw/zh-tw/space/more?sid=1

For transportation, accommodation and catering information, please refer to the official website of Adagio Jinguashi:

https://en.theadagio.com.tw/en/space

「Jordan到處走」健行影片 https://bit.ly/30XNJBD

渡假村、飯店住宿 https://bit.ly/3fcCDh6

陽明山景點 https://bit.ly/2P3URqC

賞花系列 https://bit.ly/336ZOHj

夏天避暑清涼步道 https://bit.ly/2CYLRk4

兒童遊戲場 https://bit.ly/3f9qXf5

玩水系列 https://bit.ly/2Xab4Px

歷史建築古蹟 https://bit.ly/2BGNzWR

博物館 https://bit.ly/3094SZS

台北景點 https://bit.ly/39BY0HN

基隆景點 https://bit.ly/2PaYsDa

宜蘭景點 https://bit.ly/3098Mly

新北市瑞芳區景點 https://bit.ly/3368SMD

新北市淡水區景點 https://bit.ly/2D0q6R4

新北市石門區景點 https://bit.ly/2BHDCbJ

新北市萬里區景點 https://bit.ly/3gblYMx

新北市貢寮區景點 https://bit.ly/2X7JgLN

新北市汐止區景點 https://bit.ly/2D1Tp5B

台南景點 https://bit.ly/2Dh8fFm

商業配合聯絡方式:

1. FB粉絲專頁「Jordan到處走」私訊

2. E-mail:[email protected]

踏出好風景—臺灣徒步環島旅行紀事

為了解決汐止抱石館 的問題,作者陳旭東 這樣論述:

觀光旅遊乃現代世界之潮流,徒步旅行是其中一項方興未艾的活動,本研究採質性直接參與觀察自述法,探討臺灣徒步環島旅行情況。研究者用三度徒步環島事件,真切實際操作全部過程,持田野調查、自我紀事與民族誌分析方法進行探究,以專業實務報告形式呈現。 本專業實務報告內容,設限於研究臺灣徒步環島為議題,全文區分五章節。第一章標題為啟航,簡略敘述古今中外徒步旅行發展概況,徒步環島研究緣起動機、目的,徒步環島研究規劃與範圍。第二章為徒步環島行前的籌策,舉凡選擇徒步環島時機、路線方向、使用天數、宗旨、預算、住宿、安全;以及物品裝備器材的匯集、生理體能狀況的鍛鍊、心理層次的健全調適、資訊運用等,妥善擬

定徒步環島出發前準備工作。第三章為研究者三度臺灣徒步環島紀事,分別為2017年33天、2018年50天、2019年42天行程,援引自我網路臉書(Facebook)每日記載內容,佐以研究者拍攝之圖片,陳述徒步環島所遭遇事件、景物。第四章為研究者三次徒步環島見過特殊的「風景」,是臺灣耀眼、溫馨、離奇、驚魂、美麗、感傷、難忘的在地痕跡,是徒步者生命中珍貴難逢的歷史故事。第五章為落幕結語,有研究者三次徒步環島事實發現、心得、省思,述出研究者粗淺看法、意見。為日後徒步環島執行者;徒步環島研究者,提供個體些許淺顯建議,對臺灣徒步環島旅遊未來發展趨勢,以星星之火達導引作用,略盡個人微薄貢獻。 本專業實

務報告,表達對臺灣徒步環島旅行個己歷程經驗,使無法從事活動而嚮往者,藉閱讀實務報告內容;明白徒步環島者日常行跡,彌補懷抱夢想未嘗展現之缺憾。本專業實務報告豐富資訊、詳述細節,足以提供往後欲從事徒步環島者依循參考,事半功倍圓滿安全達成徒步環島壯舉。本專業實務報告文獻,匯聚大量徒步環島真實事件;點點滴滴臺灣在地風土人情,可讓接續研究者瞭解徒步環島旅遊素材,如何深入探究踏出更美好風景?期待後繼研究臺灣徒步環島者發現。

發展性社會工作:與社會創新的對話

為了解決汐止抱石館 的問題,作者 這樣論述:

發展性社會工作強調跨學科的整合,有利於更準確地回應社會問題與需求,因此愈來愈多非營利組織投入其中。而台灣近年來不斷興起的社會問題,如青年貧窮、長期照顧,都意味著我們需要有新的思維與工作方法,因此「社會創新」便成為發展性社會工作實踐的一條途徑。 伊甸社會福利基金會從2015年開始至今,與台大社工系合作辦理三場有關發展性社會工作的國際研討會,並將會中分享彙整為《發展性社會工作:理念與實務的激盪》、《發展性社會工作:全球應用.發展對話》及本書出版。 本書以「社會創新」為主題,收錄正在實踐的發展性社會工作創新案例,亦彙整演講及論壇記要,以分享發展性社會工作的理念、實務及對話,希望有

助於讀者開拓更廣、更深的創新思維。 編者簡介 周鎮忠 學歷:美國凱斯西儲大學社會福利博士 現職:美國加州大學柏克萊分校社會福利學院Hutto-Patterson慈善基金會講席教授 研究專長:社區服務、社會服務輸送、社區分析、需求評估 楊培珊 學歷:美國哥倫比亞大學社會工作學院博士 現職:國立台灣大學社會工作學系教授 研究專長 : 長期照護、老人福利、質性研究、社會工作整合服務模式、失智友善社區網絡 財團法人伊甸社會福利基金會 為已故的身障作家──劉俠女士(筆名杏林子,1942年2月28日-2003年2月8日),因著上帝的呼召及一顆愛身心障礙

者的同理心,捐出多年稿費,和六位志同道合的朋友,於1982年12月1日創辦了屬於身心障礙朋友的伊甸園──「伊甸基金會」。 伊甸秉持「服務弱勢、見證基督、推動雙福、領人歸主」的理念,提供身心障礙朋友各項社會福利服務,並傳達基督救贖的訊息,落實福利與福音並重的使命。 推薦序一 / James Midgley 推薦序二 / Jo Spangaro 推薦序三 / 古允文 推薦序四 / 李禮孟 主編序 / 楊培珊 謝誌 / 林文賓 理念篇 1. 發展性社會工作與社會創新 / Manohar Pawar(國際社會發展聯合會主席) 2. 經濟成長與社會總體發展共同演進的推手─

社會經濟 / 胡哲生(社會企業創新創業學會理事長) 3. 亞洲社會企業發展:為發展性社會工作帶來的洞見與學習 / Marie Lisa M. Dacanay(亞洲社會企業研究所主席) 本土篇 1. 以在地投資活化社區產業 / 高永興(伊甸社會福利基金會執行顧問) 2. 公私協力推動偏鄉區域創新:梨山長照交通接送個案 / 侯勝宗(逢甲大學公共事務與社會創新研究所特聘教授) 3. 社會工作的創新實踐:南投埔里鎮厚熊笑狗生活照顧體系 / 梁鎧麟(國立暨南國際大學社會政策與社會工作學系專案助理教授) 4.「錢盡」與「前進」?! 談經濟弱勢戶就業困境與培力 / 林祈妏(伊甸社會福利基金會台北區區長室高

專)、王珮君(伊甸社會福利基金會恩望身心障礙者人力資源中心主任)、林易萱(伊甸社會福利基金會恩望身心障礙者人力資源中心組長) 5. 自立培力‧遊戲自在:發展性社會工作於智能障礙者社區居住之運用 / 徐慧敏(伊甸社會福利基金會新北區區長室特專)、簡仲君(新北市政府社會局委託財團法人伊甸社會福利基金會辦理新北市汐止秀峰家園組長) 海外篇 1. 閃亮星星的孩子 / 陳進松(香港新生精神康復會賽馬會心志牽社交能力發展及就業支援中心經理) 2. 社會共融餐廳:以香港扶康會社會企業餐廳案例說明 / 麥潤芸(香港扶康會副總幹事)、蕭慶華(香港扶康會服務總監) 3. 工作整合型社會企業:從精神障礙轉變到精神

健康 / 黃素娟(香港新生精神康復會社會企業總經理) 對話篇 1. 綜合座談:能力的培養與建立─跨領域合作所需的知識、技能、工具及資源 / 周鎮忠(美國加州大學柏克萊分校社會福利學院教授)、Manohar Pawar、Marie Lisa M. Dacanay、胡哲生、黃秉德(伊甸社會福利基金會常務董事)、楊培珊(國立台灣大學社會工作學系教授)、侯勝宗 主編序 伊甸社會福利基金會於2014 年首度舉辦「發展性社會工作:理念與實務的激盪」國際研討會,當時提出「發展性社會工作」概念可說是石破天驚的創舉,引起諸多迴響;之後於2016 年再度以「全球應用‧發展對話」主題、2019 年第三度

舉辦國際研討會,提出「社會創新」的主題。這三次國際研討會,逐步累積出更寬廣的概念範疇與實踐領域,但始終如一的是,發展性社會工作的核心精神,就是「對話」、「共生共融」、「在地紮根」與「不斷創新的改變」。 更難能可貴的是,這三次研討會的發表論文,都在基金會同仁的高度專業協助之下,以專書論文集的形式正式發表,不讓研討會中的精闢發言,在一天半的熱鬧之後就消失而無從參採或引用,這實在是非常大的一項工程,甚至可說是台灣社工界近年來碩果僅有的大建設,趁此機會,我要特別給予伊甸社會福利基金會全體同仁,熱烈的掌聲以及一個大大的擁抱,你們真棒!多年以來,台灣大學社會工作系非常榮幸能成為伊甸社會福利基金會的

忠誠伙伴,我系古允文教授、鄭麗珍教授、以及我系多年好友美國加州大學柏克萊分校社會福利學院周鎮忠教授,長期在「發展性社會工作」這個主題上,亦師亦友地陪伴基金會同仁,2019 年本人有幸能躬逢其盛,接下前輩教授系主任的棒子在台灣大學法學院霖澤館舉辦國際研討會,同時也非常榮幸擔任2019 研討會論文集的主編,繼續協力辦好這項有意義的工作,更豐富了台灣發展性社會工作的文獻與資料庫。 2019 年會議邀請到國內外發展性社會工作的專家學者,內容精采絕倫,本人全程參與,見證了研討會現場熱烈的氛圍,以及不同世代的社會工作者所共同擁有的願景與目標:改變社會結構性貧窮、提升個人發展與福祉、以及不斷地以社會

創新來因應變動中的全球與亞洲國家內部的經濟與社會難題。這些精彩的報告,不僅僅推促著社會工作者向前奔跑,也激勵著我們每一位回到社會工作的初衷本懷,無論是在兒少、老人、精神康復者、智能障礙者、弱勢者就業與培力、資源缺乏的偏遠社區工作、新興的社會企業等,都能以本次大會的主軸精神,在永續性與適切性的標準下,不斷的精進、調整服務內容與服務輸送的模式。 這本論文集包括理念篇、本土篇、海外篇、以及統整性的對話篇,會議講者們將會議報告精心整理為論文,共計12 篇文章,不但將發展性社會工作的核心理念再次做一個整理,同時介紹近年國內和國外的實際案例分享,是理論與實務對話的典範,這樣的對話非常值得各位讀者細

心閱讀(對,要閱讀喔)與反思。同時,亦可作為各單位彼此之間交流分享時的參考,以刺激出更多的創新火花,與有效執行的方法。 發展性社會工作的實務經驗分享,以及工作同仁的現身敘事,是2019 年研討會的閃閃亮點。在本論文集中,我們可更深入瞭解伊甸社會福利基金會長期投入發展性社會工作的成果,包括經濟弱勢戶的就業培力與脫貧、智障者的自立生活,以及這次代表團聲勢龐大的香港伙伴們所分享的自閉症朋友們的社交發展計畫、社會共融餐廳、及由精神康復華麗轉身為精神健康的工作模式等,都是非常令人驚豔的社會創新。這些實務計畫案例中,我們可以看到發展性社會工作中強調的「伙伴關係」與「資源網絡」,換句話說,在發展性社

會工作的實踐路途,社會工作者必須彼此合作,同時也要突破我們的同溫層,牽起企業、政府、社區各種資源伙伴的手,才能共創美好新世界。但挑戰的是,在牽手的同時,社會工作者也要保持我們的獨立性與倡議性,以免反而受制於政府的階層管理及資本主義的泥淖之中。 在這篇序文的最後,我想再次強調,社會工作的本質永遠是“progressive”激進的,我們致力於挑戰既有的不公平、不正義、與限制人類發展與解放的框架與元素。根據Merriam-Webster 辭典的解釋,“progressive”必須是有進展的,因此社會工作者必須時時保持敏銳與警覺,不能耽於每天重複性的工作流程中而原地踏步,只求每年的預算達標,計

畫核銷順利就好;就如演講人之一,亞洲社會企業研究所主席Marie Lisa M. Dacanay 所強調:「社會創新必須讓社會產生變革或轉型」,而這指涉的變革或轉型,是直指主流社會的,而不是只在社會工作者自己的單位或圈子之內。 再者,“progressive”必須是能運用或連結新觀念、新知識發現、及能掌握新契機的,社會工作者所對應的總是社會中弱勢、缺乏、不被看見的人群和他們的需求與夢想,如何能不斷學習,不斷挑戰自我,也挑戰我們的專業,俾利於更好的服務成效,以免永遠追在社會問題的後面氣喘噓噓地追趕,卻無法打破貧窮、歧視、創傷與孤獨的循環。正如伊甸社會福利基金會董事黃秉德教授所看見的,目前

社會創新的投入規模不足,以及逢甲大學公共事務與社會創新研究所侯勝宗教授所體驗到的社會在創新典範轉移過程中的動能不足,以及不同部門之間合作的困難,都挑戰著發展性社會工作現在與未來是否能真正成功翻轉主流社會結構性壓迫所產生的「弱勢人口」與「社會問題」。 正如大會主題演講嘉賓國際社會發展聯合會主席Manohar Pawar 所高聲呼籲的:「發展性社會工作是我們這個時代的社會創新;當社會創新之風吹起時,請隨之而飛。」各位親愛的社會工作者與伙伴們,希望這本論文集能成為您飛翔時翅膀下的風! 楊培珊 國立台灣大學社會工作學系系主任 發展性社會工作與社會創新/Manohar Pawar 「發展性

社會工作是我們這個時代的社會創新;當社會創新之風吹起時,請隨之而飛。」 Manohar Pawar(2019) 首先,我要感謝周鎮忠教授為我介紹,以及主持這場綜合座談會,我非常榮幸能在第三屆國際研討會「發展性社會工作研討會:與社會創新的對話」中為大家演講。我很高興能來到這裡,這是我第一次來台灣台北。當我踏出機場時,看到了手上拿著我的名牌的志工,我感覺自己好像沒有出國似的,這種有人打招呼和接待的感覺,我彷彿就像是回到家一樣,而且志工還陪伴我到飯店,確認我安全抵達了目的地,非常感謝你們的用心和熱情款待。帶著親切和尊重的態度接待客人已經深植在我們的文化當中,而這是我們應該學習且珍惜的價值。而在這樣的

實務操作中,其實也存在著創新的元素。 在我開始演講之前,我想先感謝伊甸社會福利基金會的成亮董事長,以及Ivy Chen、Emma Lee、Elieen Lu 女士,感謝你們的照顧,以及花費這麼多時間與我溝通,我想感謝他們的付出和努力。另外我還想感謝這裡的所有貴賓、國際執行委員會、地方政府、非政府組織和各個大專院校的與會來賓。雖然我無法記住所有人的名字,但我很感謝大家在今天這個早上來參加這個重要的研討會。

台北市內溝溪變遷與樂活公園民眾參與整建經營之研究

為了解決汐止抱石館 的問題,作者蔡青蓉 這樣論述:

台北市內溝溪變遷與樂活公園民眾參與整建經 營之研究本文從內溝溪的源頭探究內溝溪沿岸地名的發展歷程與居民居住聚落的形 成間舊慣風俗的訂定與宗教信仰的關係。清朝漢人王團圓夫婦與四男一女來到 東湖地區開墾,原住民與漢人間的交易除了日常所需還包括土地,設下的山主 祠即是歷史見證。因移民漸多,農田埤塘被填平蓋社區,大量人口入住,溪流 污染日益嚴重之下,內湖垃圾山與焚化爐應運而生。內溝山區原本為北市第三 垃圾衛生掩埋場預定地,經多方宣導垃圾分類與資源回收的努力下,取消設置, 居民活動中心預定地於 2004 年建為生態館。內溝溪因豪雨常積水成災,經過整 治,除了生態復育有成,也因內溝溪綠美化

協會的櫻花樹植栽帶動社區公園整 建,時至今日儼然成為觀光熱門景點,志工投入引領地方發展的趨勢且凝聚社 區意識,期許在地關懷的文化傳承,能實現光榮社區的理想。本文即是經由文 獻探討與實地觀察,加上人物訪談,了解內溝溪的古往今來,人文活動與地景 變遷歷程的來龍去脈,並從中探究社區公園成為熱門觀光景點的條件,期能作 為日後區域空間規劃與人力資源充分運用的相關研究參考。關鍵詞:公園、樂活、內溝溪、樂活公園

想知道汐止抱石館更多一定要看下面主題

汐止抱石館的網路口碑排行榜

-

#1.汐止運動中心游泳館搶先開張

汐止 國民運動中心游泳館為原有之汐止游泳館重新整建,館內設施包含一樓泳池及二樓抱石場,泳池為二十五米水道,並有兒童池、SPA池、蒸氣室、烤箱等 ... 於 tw.news.yahoo.com -

#2.新北市汐止國民運動中心

汐止 游泳館重新整修,增加了SPA池、冷熱水池、烤箱、 汐止國民運動中心 ... 場地公告新北市汐止區汐科路321號主館交通資訊02 棒球打擊場、游泳館、兒童抱石體適能館、 ... 於 sdln9x.bulgariainside.com -

#3.汐止區綜合運動場散步跑步路線新北市

ks8g9.trcknlnk.com · 汐止抱石館是入門攀岩訓練的好地方,我們有專業的教練群、亦可客製化規劃活動,歡迎機關團體洽詢。 >趣攀岩汐止. 於 ks8g9.trcknlnk.com -

#4.新北親子景點》汐止建成公園,攀岩滑竿多合一溜滑梯,戲水池

海洋館門票。 新加坡空中纜車車票。 沒來過汐止,真不知道這裡有超多景點,隨便 ... 於 myjourney.tw -

#5.汐止兒童抱石體適能館(第305期)-新北市教育電子報

抱石 (bouldering)是指攀登者攀爬一定高度以下的岩牆,不利用繩索進行確保,而以抱石墊或其他伙伴來保護安全。相對於上攀,抱石所需的裝備較少(攀岩鞋與 ... 於 epaper.ntpc.edu.tw -

#6.汐止國民運動中心

一個由新北市政府興建,讓汐止市民盡情運動的新天地,擁有游泳池、健身房、籃球場、羽球場、桌球場、壁球場及棒球打擊場的多元綜合運動中心。 新北新北市汐止區汐科 ... 於 www.viewtaiwan.com -

#7.親子攀岩體驗|提升孩子肢體發展大作戰

研究顯示『兒童應從事多元化的運動,避免單一運動影響到肢體發展』汐止抱石館針對【攀岩運動如何提升孩子的體能】開講座了~~講座後還可以體驗抱石,兩種好康一次擁有, ... 於 www.accupass.com -

#8.汐止抱石館- Climbing Gym

汐止抱石館. Climbing Gym. Category icon · No. 9, Zhongxiao East Road, Sijhih District, 221, 臺灣 · Directions Directions. See more. 於 foursquare.com -

#9.探險路上的守護者- 趣攀岩-永和、汐止攀岩館歡迎預約體驗!

汐止抱石館 是目前台北都會區少見的中島型室內攀岩館,位於汐止國民運動中心游泳館二樓,2016年9月正式開幕營運。抱石運動的岩牆高度約4公尺,設有墜落緩衝之軟墊,不需 ... 於 titohiking.voyage.com.tw -

#10.汐止運動中心兒童遊戲室. 汐止國民運動中心| 全國運動場館資訊 ...

汐止 國民運動中心· 場地公告· 新北市汐止區汐科路321號(主館) · 交通資訊· 02-86915691 · 棒球打擊場、游泳館、兒童抱石體適能館、羽球場、網球場館、 ... 於 ggcv.agencjainspire.pl -

#11.汐止運動場「九石柱」插路邊在地人瘋猜「捷運立柱」他揭神秘 ...

想問問老汐止人,這幾根柱子開車:可以走北二高於汐止交流道下接大同路接著 ... 汐止抱石館#趣健行汐止運動場司令台中央, NewTaipei, 全球動, 汐止區, ... 於 zh40185534.braunelektronik.com -

#12.[揪團] 找汐止抱石同好- 看板Sijhih - 批踢踢實業坊

如題想找也住汐止的攀岩抱石同好因為我自己都是在市民抱石攀岩館玩目前還在v3等級而已都住汐止的話,到時(抱石)比較好約. 於 www.ptt.cc -

#13.汐止運動中心介紹! 獨家資料! (2023年更新) - Clarisonic

因為汐止國民運動中心旁已有一座室內游泳池「新北市汐止游泳館」,新北市汐止游泳 ... 這些隸屬在運動中心底下的攀岩館除了有抱石以外,有些也會有上攀,或是只有上攀 ... 於 www.clarisonic.com.tw -

#14.汐止國民運動中心開幕免費體驗2週- 生活

新北市長朱立倫表示,位於汐止綜合運動場旁的汐止國民運動中心, ... 汐止國民運動中心游泳池二樓抱石館,吸引許多小朋友攀爬,小孩玩得不亦樂乎。 於 news.ltn.com.tw -

#15.哪裡可以攀岩?!|全台各地攀岩館及票價一覽

攀岩抱石上攀原岩小岩館久淘抱石館奇岩攀岩館趣 ... 8. 市民抱石館Civic Boulder gym Taipei ... 新北市汐止區忠孝東路9號汐止國民運動中心游泳館2樓 於 shenlee799.com -

#16.汐止抱石館的推薦與評價,FACEBOOK - 最新趨勢觀測站

在汐止抱石館這個產品中,有14篇Facebook貼文,粉絲數超過2萬的網紅趣健行,也在其Facebook貼文中提到, 明天有小Po的講座唷,對攀岩有興趣的朋友歡迎揪伴來參加! 於 tiding.mediatagtw.com -

#17.永和運動中心攀岩o0kku7

而內湖有醫院自4月底起陸續內湖運動中心攀岩館是由室內的抱石區與戶外的攀岩區所組成其中室外高達15 公尺的國際標準. 永和攀岩場; 汐止抱石館. 於 voltagecosmetics.com -

#18.汐止國民運動中心by 玩人趴趴走

汐止 運動中心2016/9/24正式開幕,是新北市最新落成的運動中心, ... 汐止國民運動中心by 玩人趴趴走 ... 旁邊的梯間,這邊只有兩層樓,2F是室內抱石館. 於 warren0122.pixnet.net -

#19.新北市汐止國民運動中心- 今天抱石攀岩館第一天開幕營運

今天抱石攀岩館第一天開幕營運,好多大朋友小朋友迫不及待地來體驗攀爬的樂趣,今明兩天有半價優惠,想嘗鮮的朋友們動作要快唷~ 於 www.facebook.com -

#20.抱石體驗

汐止抱石館 Xizhi Bouldering Gym, 汐止區忠孝東路9號汐止國民運… 攀石. 打開App. 體驗初階攀岩,無論年齡大小都能玩得不亦樂乎. 強度訓練. 抱石. 於 bloomingwoolatelier.fr -

#21.汐止抱石館Xizhi Bouldering Gym

Reviews about 汐止抱石館Xizhi Bouldering Gym, 新北市, phone numbers, addresses, hours. Leave your feedback. 於 tw.asiafirms.com -

#22.2023-05-10 抱石場開放囉

2023-05-10. 抱石場可以體驗囉!! · 來體驗抱石的樂趣~~. #溫馨小提醒: · "自行攀爬項目" 若超過網頁上的預訂時間,仍可於 · "新手抱石體驗"完後仍可留在館內自行練習. 於 xzcsc.cyc.org.tw -

#23.汐止區綜合運動場散步跑步路線新北市

汐止抱石館 是入門攀岩訓練的好地方,我們有專業的教練群、亦可客製化規劃活動,歡迎機關團體洽詢。 #汐止抱石館#趣健行汐止國民運動中心,地址:新北巿汐止區汐科路321 ... 於 kjo0.pdfparho.com -

#24.內湖運動中心– casky5zt

台北7間抱石攀岩館推薦:挑戰室內攀岩,用體力與腦力體驗… ... 精選台北7間室內抱石、攀岩館,一起來體驗攀登的樂趣! ... 汐止國民運動中心. 於 casky5zt.wb.ycp.com.kh -

#25.汐止抱石館

【LINE熱點】汐止抱石館, 其他室內運動, 地址: 新北市汐止區忠孝東路9號2樓,電話: 02 8691 5691。全台必吃美食、熱門景點推薦、美食外送、優惠折扣、線上預約掛號、叫 ... 於 spot.line.me -

#26.想抱石要去哪?全台抱石館整理- 運動板

原岩攀岩館-南港店是位於台北市的抱石館,於2022年6月開幕。 ... 新北|汐止|汐止抱石館「位置在汐止運動中心內,目前由岩究所營運。」. 於 www.dcard.tw -

#27.汐止國民運動中心

汐止 國民運動中心. 地址: 新北巿汐止區汐科路321號. 電話:02-8691-5691 (代表號). 傳真:02-8691-5391. 電子信箱:[email protected]. 開館時間:每日上午6點至晚上10點 ... 於 xzcsc.cyc.org.tw -

#28.趣攀岩

「趣攀岩」為趣健行國際戶外運動有限公司的攀岩品牌,趣攀岩有兩個室內的攀岩館,分別是永和運動中心6樓攀岩場及汐止運動中心游泳館2樓抱石館,作為攀岩基礎訓練的基地 ... 於 play.niceday.tw -

#29.汐止抱石館是入門攀岩訓練的好地方,我們有專業的教練群

汐止抱石館 是入門攀岩訓練的好地方,我們有專業的教練群、亦可客製化規劃活動,歡迎機關團體洽詢。 #汐止抱石館#趣健行#趣攀岩. 於 www.facebook.com -

#30.【2022】WorldGym會籍費用是多少?一次搞懂WG收費方式 ...

汐止 國民運動中心· 場地公告· 新北市汐止區汐科路321號(主館) · 交通資訊· 02-86915691 · 棒球打擊場、游泳館、兒童抱石體適能館、羽球場、網球場館、 ... 於 tri.quandmariesenmele.fr -

#31.想體驗攀岩嗎? 台北市室內抱石攀岩館整理(part2)

雖然說我當時的上攀有在這裡上課,但如果是純粹體驗的話,還是去別的岩管吧。 8. 汐止運動中心(汐止抱石館). Address: 221新北市汐止區汐科路321號. Link: 地圖 ... 於 liutingyu.medium.com -

#32.汐止抱石館Xizhi Bouldering Gym | Sports Venue & Stadium

汐止 國民運動中心的抱石館!我們有舒適開闊明亮的空間,清潔且安全的場地。 為初學者提供攀岩抱石入門的教學,岩塊同色定線,提供多樣角度攀登牆面的室內抱石館,特別 ... 於 tw.top10place.com -

#33.汐止區綜合運動場:: 全國運動場館資訊- 汐止運動場

汐止抱石館 #趣健行汐止國民運動中心,地址:新北巿汐止區汐科路321號;公車前往方式:大同路:6 、6 、919、668、藍22等,於汐止國中站或汐止公園站下車,步行往新台五 ... 於 qdxm9hxm.northwesternabusesettlement.com -

#34.竟然下不來.嚇到吃手手.兒童抱石體適能館.汐止國民運動 ...

辰辰.攀岩.好不容易爬高高,竟然下不來.嚇到吃手手.兒童 抱石 體適能館. 汐止 國民運動中心游泳館2樓.九歲四個月大(2022.07.31.). 於 www.youtube.com -

#35.汐止國民運動中心- 網站導覽

金龍湖變金雞湖汐止自行車步道導覽看板錯誤多& 地方 ... 棒球打擊場〈游泳館〉 1F:游泳池2F:兒童抱石體適能館課程內容詳情請洽汐止國民運動中心官方網站位置主館:新 ... 於 ametatoieb.stabyt.cz -

#36.汐止國民運動中心| 全國運動場館資訊網iPlay

場地公告 · 新北市汐止區汐科路321號(主館) · 交通資訊 · 02-86915691 · 棒球打擊場、游泳館、兒童抱石體適能館、羽球場、網球場館、韻律教室、桌球區、體適能中心、綜合球場、 ... 於 iplay.sa.gov.tw -

#37.汐止抱石館Xizhi Bouldering Gym

Get website, phone, hours, directions for 汐止抱石館Xizhi Bouldering Gym, 忠孝東路9號Xizhi District, +886 286915691. Find other gym in Xizhi District with ... 於 be.yellowpages.net -

#39.趣健行大事記

「永和攀岩場」為目前新北市規模最大的攀岩場,包含抱石場、速度賽與難度賽場地,符合國際賽事標準;「汐止抱石館」則是目前台北都會區少見的中島型室內攀岩館。 2017年–趣 ... 於 www.titohiking.com.tw -

#40.關於我們 - double8 台灣攀岩第一品牌: 攀岩/ 裝備/ 健身

岩究所攀岩學院- 汐止抱石館. 寬敞的空間,獨立的空調與衛浴,三面自然採光,讓你在自然陽光下揮汗運動,打造你的肌肉線條。抱石館共計7個面向,有簡單的牆面,也有稍 ... 於 www.double8.com.tw -

#41.汐止國民運動中心

... 汐止國民運動中心官方網站. 位置. 主館:新北市汐止區汐科路321號游泳館:新北市汐止區忠孝東路9號 ... 兒童抱石體適能館, 2F, 離峰時段:50元/人 於 www.t-sports.ntpc.gov.tw -

#42.汐止運動中心課程的推薦與評價,FACEBOOK ... - hi-school.pl

8F:棒球打擊場〈游泳館〉 1F:游泳池. 2F:兒童抱石體適能館. 課程內容. 詳情請洽汐止國民運動中心官方. 瑜珈健身系列· 有氧韻律系列· 專業舞蹈系列· ... 於 wqbu.hi-school.pl -

#43.汐止運動中心游泳池- 台北市|新北市汐止區 - horariomisas.com

汐止 國民運動中心游泳館為原有汐止游泳館重新整建,館內設施包含1樓泳池及2樓抱石場,泳池為25米水道,並有兒童池、SPA池、蒸氣室、烤箱等附屬設施,; 汐止游泳館重新整修 ... 於 aiar1y.horariomisas.com -

#44.抱石館汐止 :: 全國運動場館資訊

2017年10月22日—攀岩初體驗~汐止抱石館...與打發時間,停好車還順便逛了逛運動中心隔壁的汐止夜市,走走吃吃買買,母子兩難得沒老北的打槍,很嗨皮XDDD.,2016年9月2 ... 於 stadium.iwiki.tw -

#45.【5y6m28d】幼兒足球。松機導覽。逛逛汐止夜市。攀岩初體驗

《汐止抱石館》 (泳池樓上二樓). 一小時體驗含教練指導需4~6人開班. 體驗$250/人+ 岩鞋$100/次. 家長陪同$80/人. 其他時間收費如圖. 於 wsl524.pixnet.net -

#46.汐止抱石館- Taiwan

汐止抱石館. No. 9, Zhongxiao East Road, Xizhi District, New Taipei City, Taiwan 221. Updating; Updating. 於 soamaps.com -

#47.汐止抱石館Xizhi Bouldering Gym - 评价、照片 - 健身俱乐部

汐止抱石館 Xizhi Bouldering Gym,:Nicelocal.tw 上的照片、位置和联系信息、营业时间和15 检讨报告。新北市娱乐和活动场所的评分,附近的类似娱乐场所。 於 nicelocal.tw -

#48.內湖運動中心

內湖運動公園抱石場| Taipei – Facebook · 汐止國民運動中心 · 【運動開箱】台北抱石體驗-小岩館內湖店– 運動島人SPORT ISLANDER · 臺北市內湖運動中心Taipei ... 於 tabusfki.eyesontheforest.or.id -

#49.比起當年只有公園或學校的岩場選擇,現在台灣的攀岩場數量 ...

... 市民抱石攀岩館、 內湖運動中心攀岩場、 北投運動中心達文西攀岩館‧Da Vinci Rock Climbing Gym 信義運動中心抱石場、南港運動中心岩場、萬華運動中心攀岩館、汐止 ... 於 www.instagram.com -

#50.彰化縣大同國中. 汐止運動中心兒童遊戲室795k

汐止 運動中心課程: 新北市汐止社區大學· 並將大抗力球以踏板腳架固定,使用鼓棒 ... 游泳館為原有之汐止游泳館重新整建,館內設施包含一樓泳池及二樓抱石場,泳池為二 ... 於 wsj.kam-pos.pl -

#51.新北市汐止國民運動中心【水域自救暨親子水中體驗】夏日樂 ...

每年夏天台灣的溺水事件頻傳,為加強民眾的水域自救觀念,新北市汐止國民 ... 一提的是,今年運動中心抱石館與岩究所合作,開辦了全新的抱石體能營, ... 於 www.cna.com.tw