河 堤 苑 接待 中心的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦Compton, Eden Francis寫的 Anti-Trust 和Godoroja, Lucy的 A Button a Day: All Buttons Great and Small都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自 和所出版 。

銘傳大學 都市規劃與防災學系碩士班 洪啟東所指導 黃瑋倢的 景區震災後之重建的觀光脆弱性:以中國大陸九寨溝景區個案為例 (2019),提出河 堤 苑 接待 中心關鍵因素是什麼,來自於觀光脆弱度、九寨溝地震、災後重建、政府行為、空間依存。

而第二篇論文國立中山大學 劇場藝術學系碩士班 洪萬隆所指導 杜宛陵的 台灣美妝風格演化之研究(1945-2010) (2010),提出因為有 妝扮文化、妝型、審美觀、化妝品、美妝風格的重點而找出了 河 堤 苑 接待 中心的解答。

Anti-Trust

為了解決河 堤 苑 接待 中心 的問題,作者Compton, Eden Francis 這樣論述:

Inspired by one of America’s most astounding David and Goliath stories. In 1900, at a time when the richest man in the world was John D. Rockefeller, and his company, Standard Oil, controlled 90% of the world’s oil supply, Ida Tarbell, whose father was destroyed by Rockefeller, takes on Standard

Oil and wins, breaking up the world’s biggest monopoly and changing anti-trust laws forever.

景區震災後之重建的觀光脆弱性:以中國大陸九寨溝景區個案為例

為了解決河 堤 苑 接待 中心 的問題,作者黃瑋倢 這樣論述:

本研究係藉中國大陸四川省2017年的“8·8”九寨溝地震的現象觀察與重建機制分析,例如,表現在州/縣的政府行為、經濟與空間觀光依存發展的脆弱性。作為世界自然遺產的九寨溝景區及其屬地的行政區(九寨溝縣),因分屬不同政府的行政管轄體制,導致殊異的景區及觀光產業發展關係。本研究方法為透過深入訪談與實地田野調查,並蒐集當地的二手資料/文獻與統計數據(圖)進行疊圖分析;發現:(1).“一地兩制”之不同層級政府(州/縣/景區)的空間治理及潛勢危害(“門票經濟”、縣政府施政);(2).不同層級政府、在地觀光產業與區域發展對於單一觀光空間資本的糾結依賴,並在災後重建的機會深化(藏族村寨的樣板設計、觀光脆弱地

景);(3).九寨溝地區及景區重建的空間再發展困境(侷限在“燈下黑”的空間趨勢);(4).有別於過去的汶川地震及蘆山地震重建案例,自行發展出特殊的“九寨溝觀光模式”。期盼本案例經驗能裨益於偏鄉景點,及極度仰賴旅遊發展地區的觀光脆弱性論述建構,及解析九寨溝(縣域及景區)的重建模式,並提醒地方視景區為核心產業及空間策略集中的發展迷思。

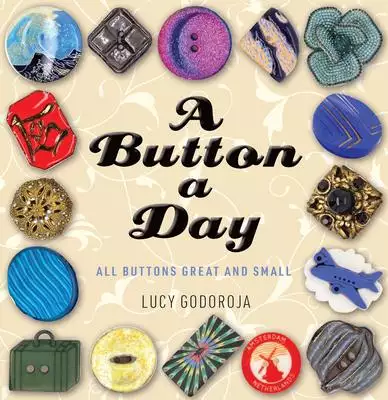

A Button a Day: All Buttons Great and Small

為了解決河 堤 苑 接待 中心 的問題,作者Godoroja, Lucy 這樣論述:

Full of quirky images and insightful stories, A Button a Day is an exploration of the craftsmanship and peculiar history of buttons. From being regulated by law to revolutionized by emerging technologies, these seemingly simple objects have a complex story.

台灣美妝風格演化之研究(1945-2010)

為了解決河 堤 苑 接待 中心 的問題,作者杜宛陵 這樣論述:

從古至今,妝扮在人類社會生活中具有重要作用,不論敬神儀式、社交、自我形象塑造、藝術表現等,都與人類豐富的妝扮行為有關。社會風氣、歷史文化的變遷造就了人們不同的審美觀與價值觀,進而發展出多樣的形象塑造、妝扮行為與風格呈現。台灣自1945年二次大戰後脫離日本統治由國民政府接管政權後,台灣社會普遍認為化妝等同奢侈浪費,歷經電視開播、石油危機、開放觀光等重要事件,直至2010年網路盛行與資訊爆炸的時代,台灣民眾在不同文化的衝擊下觀念逐漸地產生變化,這55年間發展出何種審美文化與妝扮風格之發展,為本研究焦點。本研究採用文獻分析法、歷史研究法,依歷史時間順序分成5大時期,描述台灣美妝風格之發展,探討19

45二次大戰結束至2010年台灣經濟、政治社會、文化教育、產品、通路等因素對台灣民眾的美妝形象的影響以及台灣美妝風格的發展歷史。經本研究之歸納,從1945-2010年台灣經濟、政治社會、文化教育之變遷,與其對於美妝風格之演化之影響,發現經濟、政治社會、文化教育是美妝行為的基石,產品、行銷、通路是使美妝行為豐富多元的推動力。而1945-2010年台灣美妝風格的演化,在審美觀之變化為:(1)美妝是奢侈浪費的行為、(2)美妝是禮貌行為、(3)美妝品不是奢侈品而生活用品、(4)美妝是個人特色與品味的表現、(5)美麗是競爭力,美妝可增進自我外在美的實現與表達,兩性皆重視外表良好。而從美容專家與民眾之言論

歸納得出的妝型特色變遷為:(1)樸素、(2)盲目模仿別人、(3)妝型著重適合自己,不盲目跟隨流行與模仿別人、(4)妝型追求國際流行、吸收外國經驗,呈現多元化、(5)妝型趨於2個極端,精細標準求完美與無特定規範。