測量英文的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦KatLister寫的 少了你,我該怎麼辦?:悲傷總是不請自來,必須親自走過,才能好好告別逝去的人和曾經的自己 和安德魯.貝爾的 人體解剖套書 新修版:《人體解剖全書 第三版》+《人體運動解剖全書 新修版》兩冊合售都 可以從中找到所需的評價。

另外網站2016台灣大選:新民意與新挑戰 - 第 136 頁 - Google 圖書結果也說明:2016 年測量請問哪一位候選人的作風或作法最讓您生氣?由受訪者由三位候選人中挑選一人。 2012 年測量:請問蔡英文的作風或作法是否讓您生氣?那馬英九呢?那宋楚瑜呢?

這兩本書分別來自好的文化 和楓葉社文化所出版 。

靜宜大學 英國語文學系 羅春琳所指導 鄭力瑋的 運用文學圈降低台灣外語學習者學習焦慮及提升自我效能 (2018),提出測量英文關鍵因素是什麼,來自於文學圈、英文學習焦慮、自我效能。

而第二篇論文銘傳大學 應用英語學系碩士班 鄭鵬所指導 陳玫岐的 TSO A CASE STUDY OF ENGLISH LEARNING DIFFICULTY: PROCESSABILITY THEORY AND THE EXPERIMENTAL RESEARCH OF ROD ELLIS (2009),提出因為有 外顯知識的重點而找出了 測量英文的解答。

最後網站measure (【動詞】測量, 衡量)意思、用法及發音| Engoo Words則補充:Engoo提供英文學員學習教材。雖然這些課程教材也可以自習研讀,但這邊建議可以與老師一起練習。歡迎瀏覽並預約一位老師來進行課程Engoo.

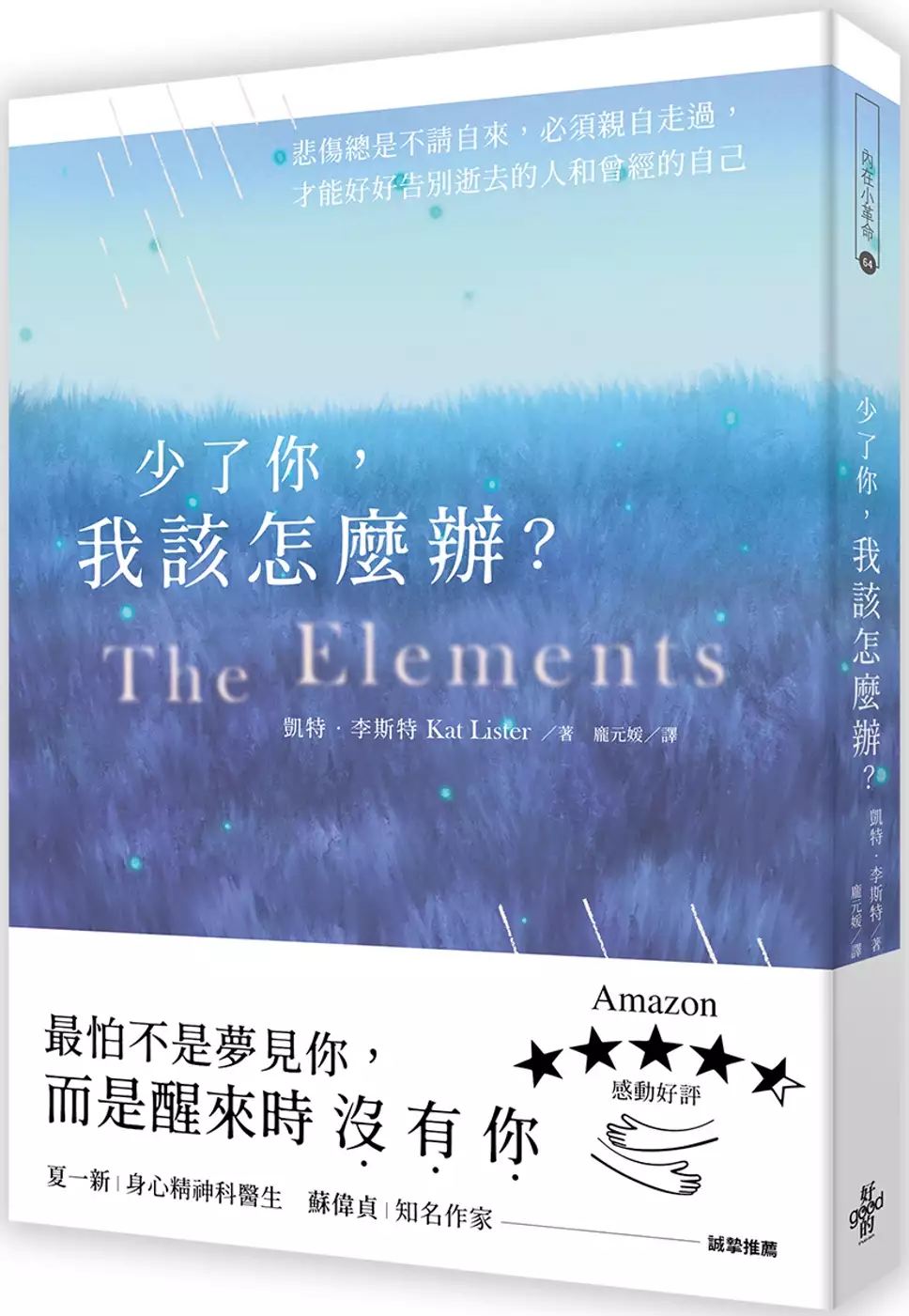

少了你,我該怎麼辦?:悲傷總是不請自來,必須親自走過,才能好好告別逝去的人和曾經的自己

為了解決測量英文 的問題,作者KatLister 這樣論述:

最怕不是夢見你,而是醒來時沒有你 【Amazon 4.5顆星好評】 「打起精神,日子還要過下去」 「最難熬的階段已經過去了」 這些話,留下來的人是聽不進去的…… 作者在哀悼亡夫的第一年寫下本書。 「神經膠質母細胞瘤」,一個多數人連聽都沒有聽過的疾病, 不僅帶走了她的先生,也帶走了她的半條命。 和突如其來的意外不同, 因疾病而離開的人,是如何一點一點被折磨的,都是看得見的, 所以無論當事人或陪伴者,都會心碎、憤怒、感覺快窒息, 偏偏還無法崩潰,只剩無限蔓延的、空洞的悲傷。 悲傷會掌控一個人的潛意識、侵入此人的身體,甚至顛覆他的靈魂,

當這股力量襲來時,只有花上一段時間好好消化,才是唯一該做的事。 作者分享在否定、憤怒、悲慟等情緒中勇敢面對痛苦的心路歷程, 她透過接觸各式表述哀悼的作品,試圖尋找共鳴和寄託, 並記錄象徵回憶的四種自然元素(火、水、土、風)如何陪伴她走過傷痛, 告別逝去的人和過去的自己。 「我先生下葬的那天早上, 我塗上深紅色口紅,穿上寶石紅靴子, 下意識選擇不符合我的新身分的衣著。 是的,我選擇當30歲的新娘,而不是現在這位35歲的寡婦。」 ▌ 如果可以,真希望手牽手喊123就一起登出 人活著,一生都在告別。喪偶是同時失去了愛情和親情,對感情很好的伴侶來說

,更是難以接受。不僅如此,共同生活過的空間彷彿不再真實,而是有種走到哪都能見到缺席者身影的魔幻。 ▌ 一小時之內,我從大哭轉為大笑,再嚴重自我懷疑 喪慟不是線性的,無法簡化成會依序經歷哪些階段。暫時不去想「他不在,你在」時,便能和這世界重新交流;當下一秒這念頭忽然衝出,奪回注意力,情緒便又失控了。但,這些都是正常的。 ▌ 我以為自己好多了,偶而卻發現怎麼還在原地 世界並不因某人缺席而停擺,時間依舊催促活著的人向前,傷心人在經過好一段時間的平撫後,以為自己終於走出來了;然而卻又會在某個瞬間,因為某個不經意的念頭,淚流滿面。 ▌ 我不知道將來會怎樣,但生活會慢慢

給予答案 接受一個人永遠地缺席,是最大的讓步。哀悼是為故人,也是為留下來的自己。時間能否撫平傷痕,仍是無解的答案,而死亡最大的意義,就是讓人學習正視哀傷,學習愛。 本書無法教人立刻轉換心情、振作起來, 但藉由作者的故事,可以陪伴傷心人走一段。 即使傷口癒合後不再是原來的樣子, 但死亡無法帶走的,是那份恆久的愛。 誠摯推薦 夏一新│身心精神科醫生 蘇偉貞│知名作家 (依姓氏筆畫排列) 讀者好評 ★令人心痛的同時,又讓人感到安慰。 ★文字優美,寫作方式誠實,令人目不忍睹。 ★一本令人心碎、悲傷,卻又充滿愛和

希望的書。 ★傷心的故事各不同,卻都讓人產生共鳴,覺得不孤獨。

測量英文進入發燒排行的影片

台鐵太魯閣號408車次出軌造成嚴重傷亡,運安會晚間召開記者會,針對事故說明。運安會總共派出4批次調查官,到現場調查狀況,並成立現場指揮所,進行環境測量,也會在搜救結束後,進入車廂進行3D掃描,完成事故建模。

詳細新聞內容請見【公視新聞網】 https://news.pts.org.tw/article/520009

-

由台灣公共電視新聞部製播,提供每日正確、即時的新聞內容及多元觀點。

■ 按讚【公視新聞網FB】https://www.facebook.com/pnnpts

■ 訂閱【公視新聞網IG】https://www.instagram.com/pts.news/

■ 追蹤【公視新聞網TG】https://t.me/PTS_TW_NEWS

#公視新聞 #即時新聞

-

看更多:

■【P sharp新聞實驗室】全媒體新聞實驗,提供新一代的新聞資訊服務。 (https://newslab.pts.org.tw)

■【PNN公視新聞議題中心】聚焦台灣土地環境、勞工司法、族群及平權等重要議題。 (https://pnn.pts.org.tw)

運用文學圈降低台灣外語學習者學習焦慮及提升自我效能

為了解決測量英文 的問題,作者鄭力瑋 這樣論述:

文學圈教學法已經引進台灣超過十年了。這段期間,台灣對文學圈的研究多半集中於文學圈對英文能力及學習表現的影響。本研究的目標則是研究偏鄉高中的英文學習焦慮程度、英文學習焦慮的成因、文學圈教學對偏鄉學生學習焦慮及自我效能的影響、以及英文學習焦慮和自我效能的相互關係。本研究的56位參與學生均來自中台灣的一間偏鄉高中的高二學生。本研究使用的問卷分別是測量外語學習焦慮的FLCAS問卷及測量自我效能的QESE問卷。在首次使用文學圈教學法之前,學生先使用FLCAS及QESE問卷做前測。測驗完後,研究者用文學圈教學法教導學生。實驗期12週,每週2小時。12週後,再次用FLCAS及QESE問卷測量英文學習焦慮程

度及自我效能。所有量化數據都使用SPSS 22.0分析。質化資料的分析主要根據研究者的課室觀察而來。以下是研究結果的摘要:1. 偏鄉高中學生英文學習焦慮四個分項上程度都是中等。2. 偏鄉高中學生英文學習高度焦慮的項目有一半都是跟聽、說相關。3. 研究顯示文學圈對降低英文學習焦慮及提高學生自我效能上是有效果的。4. 統計資料顯示英文學習焦慮與學生自我效能有強烈負相關。根據研究結果,研究者提出以下建議:首先,老師上英文課時應先了解學生的英文學習焦慮程度及可能原因。其次,老師應該採用較能減輕學生英文學習焦慮的教學法或建立低壓力學習環境以降低英文學習焦慮。第三,學生自選閱讀教材給學生更強的學習

動機,也能讓學生學習更有效果。再者,學生的互助及討論有助於學生激發彼此的靈感也激勵彼此。學生很有可能因此學得更好。最後,採用文學圈教學法時,英文學習焦慮降低且自我效能提高。此研究也發現學習焦慮值與學生自我效能成強烈反比。換句話說,降低學生英文學習焦慮幫助學生增加學習信心,學生也很可能因此學得更好。研究者希望以上的建議能幫助英文老師想出如文學圈等更棒的教學法,學生也可以在低焦慮的狀態下學得更多、也學得更好。

人體解剖套書 新修版:《人體解剖全書 第三版》+《人體運動解剖全書 新修版》兩冊合售

為了解決測量英文 的問題,作者安德魯.貝爾 這樣論述:

安德魯.貝爾作品集最新修訂 《人體解剖全書 第三版》+《人體運動解剖全書 新修版》, 來場驚奇的人體探險之旅。 ★增修版皆由康富物理治療所創辦人.蔡忠憲物理治療師 審定 《人體解剖全書 第三版》: 皮膚.肌肉.骨骼……你不可不知的人體祕密 手,其實是你最佳的人體探測員。一個成人的手指頭上,每6.45平方公分就有多達五萬個末梢神經,伸出你的手,試著去感受、探索人體的奧妙:皮膚的質地、肌肉的鬆緊、骨骼的伸屈,藉由觸診來了解自己或他人身體的結構。 超過1300幅兼具實用與藝術的細緻插畫,呈現206塊骨頭、162條肌肉與33條韌帶,以及110則的身體標記,帶領你一同走進人體旅

程。 人體本身就是一趟充滿驚奇的旅程,本書作者安德魯‧貝爾在十歲時,無意間發現自己身體一塊肌肉的位置而興奮不已,從此踏上了探索身體的旅程,現任職於美國幾座知名的按摩學院以及大學,教授醫護人員、身體工作者需知的身體研究課程。 全書分為七大章節,首章先大致一覽身體的系統架構,從骨骼、肌肉、筋膜,到心血管、神經、淋巴系統,就像摸索地圖般的熟悉人體各部位的專有名詞,讓讀者看見龐大而複雜的身體系統;後面六章則開始進入正題,介紹身體各個不同的部位,分別針對肩膀與手臂、前臂和手部、脊椎和胸廓、頭頸和臉、腿部以及腳部,做脈絡性而深入的介紹,教授讀者各部位的觸診技巧。 對一個醫護從業者、或任何

一種身體治療者(包括針灸、物理治療、瑞典式按療……)而言,觸診就跟英文字母一樣,是重要的基礎,讓治療工作能更精準、有效。但不同的是,我們不需要去死記硬背那些肌肉、骨頭的位置,觸診本身應該像是一場持續不斷的探索之旅,甚至在觸摸人體每個部位的同時,都會加強我們的觸覺。 觸診的力量在於它的運用,活用這本書,一般人即可輕鬆學會如何探索自己的身體;專業人士則可透過本書所傳授的技巧,讓工作得心應手,甚至成為一門獨到的藝術與技術。 ◎觸診三原則 1.動作緩慢 2.避免施加太多壓力 3.專注當下的感覺 此外,你隨時可以在自己身上練習觸診,例如排隊、搭公車時,都是我們探索前臂以及

手上那些有延展性的皮膚、細小的骨頭和多肌腱肌肉的絕佳時機! ◎如何使用本書?由於每個人的體型大小、體態都不同,因此本書設計的情境是:您的同伴躺在診療檯上、或坐在椅子上,您則依照書中的說明,為同伴進行觸診。如果您是學生,建議您按照本書的進度學習,必要時重複練習書中介紹的方法,循序漸進探索人體;如果您已經是較有經驗的醫療人員,您可以選擇需要的章節來閱讀。 ◎本書將幫助讀者的技能與知識: 1.觀察身體表面構造,並有信心地探索皮膚與筋膜構造。 2.了解身體各部位的骨骼,探索它們之間的關係以及柔軟組織。 3.了解肌肉的起點與附著點,感受並描述它們的整體形狀、輪廓與纖維方向。

4.了解主要的關節構造,包括韌帶與滑囊液等關節常見的疼痛與傷害好發點。 5.了解身體各部位的標記,從而辨識主要神經、血管與淋巴結的名稱與位置。 《人體運動解剖全書 新修版》: ~難以放下的「人體運動」組裝手冊~ 「若你想要在七老八十的時候還能每週上課跳恰恰, 那你最好仔細想想現在要如何運動(假設你還不到八十歲。)」──安德魯.貝爾 刷牙、嚼吐司、大口喝果汁,氣喘吁吁地晨跑、拿起書本、登上樓梯……這些動作再普通不過,因此你或許從來沒仔細注意過,但每一個都是貨真價實的奇蹟。 你如何移動身體四肢、行走站立,都將影響你的思考方式。而你思考、觀察、覺知世界的方式,更

將影響你所做的決定。 全球銷量破60萬的經典解剖學書籍《人體解剖全書》作者安德魯.貝爾,這次透過「從小處著手」的概念來組合裝配人體,邀請讀者戴上建築頭盔、穿上實驗袍,親自參與打造一副「能夠運動」的人體,並在過程中了解人體的運作方式。 從結締組織、關節、肌肉、神經這四個關鍵的運動重點結構開始,一步步組裝出更大而彼此相連的組織,接著應用一些簡單的生物力學原理,讓身體真正的「動」起來。在漫長的生產流水線中,各種姿勢會隨著時間陸續出籠,你必須藉由探索姿勢及步態來進行人體實測,確認每個環節都合作愉快。 《人體運動解剖全書》旨在成為人體運動的入門指引,並非人體運動學的完整研究,目的在於激

發讀者身心的思考、想法及問題。建議你別將本書當成死板的課本,而是能夠有所啟發的觸媒,這本書會對你「有用」,因為你可能是學生、教師或醫師,需要對人體運動及其與醫病之間的關係有更深入的瞭解。 不過即便你沒相關背景,但身為現代人,能夠爬山、喝咖啡、耙落葉、忍受痛、盯著電腦、抓頭思考人生目的,實在值得擁有那麼這本「關於自己」的書。 套書特色 ◎《人體解剖全書 第三版》美國亞馬遜網站五顆星好評!全球暢銷超過100萬冊,隨書附贈示範DVD,由作者本人親自帶領讀者探索肌肉與骨骼的奧祕! ◎《人體運動解剖全書 新修版》為《人體解剖全書 第三版》搭配用書,探索骨骼、筋膜、關節、肌肉以及其他器

官如何彼此協調,以構成人體運動。 ◎以精闢、新鮮、聰明.幽默的敘事方式,帶領讀者探索肌肉與骨骼,筋膜與關節的奧祕。

TSO A CASE STUDY OF ENGLISH LEARNING DIFFICULTY: PROCESSABILITY THEORY AND THE EXPERIMENTAL RESEARCH OF ROD ELLIS

為了解決測量英文 的問題,作者陳玫岐 這樣論述:

因近年來對語言溝通的需求,英文教育已在各個國家廣泛的推動。像印度、新加坡等國家已將英文列入第二官方語言。而台灣教育部自2006年起開始推動國小三年級英文語言課程,故學生在完成義務教育進入高中之前,已接受了七年的英文教育;在進入大學前,也接受了十年的英文教育。 台灣學生雖然自小學開始已接受十年以上的英文教學,但學習成績卻還是讓人不甚滿意。中國郵報在2006年有篇報導指出,台灣學生的托福成績在亞洲學生排名中位居最後;而多益成績的排名也是世界倒數第六。 台灣學生花費如此多的時間學習英文,但英文老師似乎無法幫助學生改善英文學習能力。造成學生英文學習困難的理由到底為何?有一種可能的歸

納分析方式是在學生文法的錯誤中尋求解答。 Rod Ellis在2004年提出文法是外顯知識的一部份,外顯知識的定義為「學習」到的知識,他設計出一系列的量表去測量英文學習者的外顯知識跟內顯知識。本研究參考,採用Rod Ellis對於外顯知識的定義與其設計的量表。 本研究目的在於研究英語學習者對十七種英文文法結構的困難度,與第二外語學習者的語言發展是否與Pienemann (1998)所提出的Processability Theory相符。二組學生在不同時間受測,以分析他們對學習語言文法結構的困難度,研究工具為Rod Ellis 於2005年設計的文法量表。研究結果顯示,二組不同的學生在

不同的時間對於相同的文法結構皆產生困難,而Pienemann於1998年提出的理論並不能成功的預測台灣學生的外顯知識的發展。 本研究結果希冀改進台灣英文文法的教學。

測量英文的網路口碑排行榜

-

#1.現場測量的英文怎麼說

測量 : measure; survey; gauge; meter; measurement; measuring; surveying; mensuration; metering; gauging;... 例句. Photoluminescent pigments and products - part 2 ... 於 dict.site -

#2.107年關務英文: [關務特考] - 第 64 頁 - Google 圖書結果

測量 、計量、寬度 medical medicate medicine medicinal medication n.藥物 n. a.損失、遺失、失敗、損耗 n. a.遺失的、失敗的魔術、幻術;a.魔術的魔幻的 adv. 於 books.google.com.tw -

#3.2016台灣大選:新民意與新挑戰 - 第 136 頁 - Google 圖書結果

2016 年測量請問哪一位候選人的作風或作法最讓您生氣?由受訪者由三位候選人中挑選一人。 2012 年測量:請問蔡英文的作風或作法是否讓您生氣?那馬英九呢?那宋楚瑜呢? 於 books.google.com.tw -

#4.measure (【動詞】測量, 衡量)意思、用法及發音| Engoo Words

Engoo提供英文學員學習教材。雖然這些課程教材也可以自習研讀,但這邊建議可以與老師一起練習。歡迎瀏覽並預約一位老師來進行課程Engoo. 於 engoo.com.tw -

#5.新北市蘆洲戶政事務所

... 務必提高警覺,勿回撥電話或提供重要個資給不明人士,以維護自身個資安全,若有接獲不明來電,請撥165反詐騙專線查證。 ○進入本所請配戴口罩、配合測量體溫及實聯制。 於 www.luzhou.ris.ca.ntpc.gov.tw -

#6.國立中正大學National Chung Cheng University

【深耕講座】11/24(三)英文怎麼說「不」才禮貌? 歡迎參加歡迎參加. 學術. 2021-11-12. 轉知考選部考試資訊國立勤益科技大學來函「第六屆全球傳動智能自動化創意實作 ... 於 www.ccu.edu.tw -

#7.「基本測量法」英文翻譯及相關英語詞組- 澳典漢英詞典

基本測量法. 1.fundamental method of measurement. 「基本測量方法」的英文. 1.fundamental method of measurement. 「基本測量單位」的英文. 於 hanying.odict.net -

#8.名人教英文:All above board 一切清楚明白2021/11/19 - 明報

There are one or two outstanding things, like the building surveyor's report. 納迪姆:不會再拖太久了,還有一兩件事未辦妥而已,例如建築測量師報告 ... 於 news.mingpao.com -

#9.YIBLBOX Womens Mesh Split Sole Jazz Shoes Lace Up ...

為了更合身,您可以先測量腳長,與圖片上顯示的尺寸表相符,然後選擇正確的尺寸。 人工測量可能會有0.1-0.2 英吋的誤差。 ... 過濾評論. 繁體中文; 英文 ... 於 www.amazon.com -

#10.曼斯菲爾德莊園 中文導讀英文版 英語學習專家 克萊兒老師專業推薦

第十四章 Chapter 14 木匠測量了舞臺的尺寸,解決了兩件難辦的事,但費用增加了。幕布由諾裡斯太太裁剪,劇本還沒有確定,因為劇中的人物要使大家個個滿意。 於 books.google.com.tw -

#11.測量英文 - 工商筆記本

測量英文 翻譯:[ cèliáng ] measure; survey; gauge; mete…,點擊查查權威綫上辭典詳細解釋測量英文怎麽說,怎麽用英語翻譯測量,測量的英語例句用法和解釋。 於 notebz.com -

#12.健康英文】各種身體健康指標!『血氧濃度』、『血壓 - 經濟日報

自從疫情之後,小編就時常會注意自己的身體狀況,除了每天量體溫外,也會定期測量自己的血氧濃度跟心律狀況。今天小編就來教大家各種身體健康指標的 ... 於 money.udn.com -

#13.台北市儀器公會召開大會宣佈舉辦儀器展 - 工商時報

「台北國際儀器展」是國內歷史最久、規模最大的專業儀器大展,也是國內儀器界的一大盛事。展出內容包羅萬象,涵蓋醫療、理化、科學、測量、環保、電子、 ... 於 ctee.com.tw -

#14.測量- 英文字典

測量英文 翻譯: 測量[cèliáng] surveyto measureto gauge ..., 學習測量發音, 測量例句盡在WebSaru字典。 於 tw.websaru.info -

#15.台灣宅配通-時刻用心準時配達

包裝建議 · 規格測量. 現在的位置: 首頁> 宅配查詢> 貨件追蹤查詢 ... 包裝建議 · 規格測量. 宅配服務. 常溫宅配 · 低溫宅配 · 當日宅配 · 桃園機場行李宅配 ... 於 www.e-can.com.tw -

#16.常用英文考試單字 - 第 360 頁 - Google 圖書結果

走,以步測量,引導[北聯] ( 1 ) 15 He always walks at a quick n .疼痛( = ache ) ,苦痛, [複]勞苦 PACE . i , W.引起痛苦,使心痛,疼痛他總是走得很快。 於 books.google.com.tw -

#17.香港測量師學會:: 成為會員

其發音與Surveyor相同。為向公眾宣傳「Sr」的用法,我們鼓勵正式會員在日常生活中,在英文名字之前加上「Sr」。( ... 於 www.hkis.org.hk -

#18.勞動力發展署全球資訊網-雙語詞彙

英文 詞彙, 中文詞彙. National Pension Plan, 「國民年金」制度. 1955 hotline, 1955 專線. 6 major trends: aging population, high mobility, low border boundaries ... 於 www.wda.gov.tw -

#19.麥思科技

Solution-根據專業技術及多年的經驗提供最佳的解決方案。 產品介紹. Tekscan的專利觸覺測量和壓力測繪解決方案為您提供可操作的 ... 於 www.memstec.com.tw -

#20.體重和體溫的英文怎麼說? - 大衛美語David's English Center

大家都有做體檢的經驗吧 一開始都會先量身高、體重和體溫,今天就一起來看看和健康檢查有關的英文怎麼說吧! physical [ˋfɪzɪk!] 健康檢查 (n) (例句) The doctor gave ... 於 zh-tw.facebook.com -

#21.全國高中農業類技藝賽圓滿落幕-社會 - HiNet生活誌

國立苗栗農工遵守各項防疫工作辦理全國高級中等學校農業類學生技藝競賽,考場人員仍須全面配套口罩、測量體溫、採實名制入場等高規格防疫,不開放民眾 ... 於 times.hinet.net -

#22.测量翻译- 柯林斯汉语- 英语词典 - Collins Dictionary

'测量' 的英语Translation of | 官方柯林斯汉语- 英语词典网上词典。10 万条简体中文单词和短语的英语翻译。 ... 学习资源. 测量的翻译—— 柯林斯中文到英文词典 ... 於 www.collinsdictionary.com -

#23.CPS手速測試- 鼠標點擊速度測試 - arealme.com

這是一個標準的10秒鐘點擊速度測試(傳說中我的世界圈子裏流行的CPS測試,CPS是英文Clicks Per Second的縮寫)。妳需要在時間結束之前盡可能多的點擊指定區域。 於 www.arealme.com -

#24.字數計算| 文字計數 - 線上工具

字數計算器可以快速地統計文章的內容所含有多少個字節數,並且能夠細分為中文字數、中文標點數、英文字數、英文標點數、行列(段落)數,阿拉伯數字。 總數: 0 數字: 0 於 www.ifreesite.com -

#25.雙語詞彙 - 高雄市政府地政局

英文, 中文. Improvement on land, 土地改良物 ... Land survey, 土地測量. Parcel survey, 戶地測量 ... Supplementary control survey, 圖根測量. 於 landp.kcg.gov.tw -

#26.國際標準化比值(international normalized ratio, INR) - 小小整理 ...

... 票據法(Negotiable Instruments Act) · 證券交易法(Securities and Exchange Act) · 國際公法(Public international law) · 法學英文(Legal English). 於 smallcollation.blogspot.com -

#27.(台中) 字神帝國12/18 (六)『新制多益策略』免費講座報名表

為防治肺炎疫情,請同學配合測量體溫及消毒手部,若不配合(台中) 字神帝國12/18 (六)『新制多益策略』免費講座報名表活動日期:2021-12-18. ... 英文實力培訓 於 www.beclass.com -

#28.測量英文怎麼說 - 查查在線詞典

測量英文 翻譯: [ cèliáng ] measure; survey; gauge; mete…,點擊查查綫上辭典詳細解釋測量英文發音,英文單字,怎麽用英語翻譯測量,測量的英語例句用法和解釋。 於 tw.ichacha.net -

#29.五月天[ 好好好想見到你] Mayday Fly to 2022 高雄跨年版演唱會

入場請配合測量體溫,超過攝氏37.5度將婉拒入場。 欣賞演出之觀眾,將採實聯(名)制入場,詳細措施請留意主辦單位官方公告。 依實聯制措施指引規範,您所提供的個資將於 ... 於 tixcraft.com -

#30.95歲女院士全英文演講衝上熱搜第一:想要什麼,勇敢爭取

建國之初,新中國還沒有統一的全國地圖,大概有三分之一的地方沒被測量到,整個中國地圖東一塊西一塊,根本連不起來。 而所有的大型工程建設都需要地圖,製作地圖就要測繪 ... 於 newskks.com -

#31.蔡英文接見歐洲議會團:台灣並不孤單- 政治要聞

蔡英文總統昨天接見由「外來勢力干預歐盟民主程序」特別委員會主席古斯曼率領的歐洲議會首次官方訪問團,表示期待建立對抗假訊息的民主聯盟, ... 於 www.chinatimes.com -

#32.全尺寸測量是什麼意思、英文翻譯及中文解釋 - 三毛英語季

全尺寸測量是什麼意思、英文翻譯及中文解釋分析:全尺寸測量詞語:全尺寸測量解釋:full-scalemeasurement詞典:建築專業漢英詞典全尺寸測量相關 ... 於 m.smyyj.com -

#33.航空測量及遙感探測學會

自民國五十八年,農復會、經合會及其他有關經濟建設之單位,均認為欲加速經濟建設,提高經濟成長率,必須借重航空測量技術,加速完成大比例尺經建規劃之基本地圖。 於 www.csprs.org.tw -

#34.『睡過頭』、『高估』英文怎麼說?相關的過度詞彙看這裡!

除了遊戲會看到的Game Over 以外,其實over 這個字非常好用喔! 睡過頭英文. over 本身有許多意思,其中最常見到也最常被使用的就是「越過、超過、多餘」 ... 於 www.hopenglish.com -

#35.小孩雙語越早學越好?閱讀障礙是哪裡卡關?語言學專家來解答

英文 有子音、母音,中文也有不同聲調,大腦怎麼區別不同語音? ... 即使在嬰兒睡覺、孩童看巧虎的時候進行測量,大腦也會自動偵測聲音聲調的變化。 於 www.cw.com.tw -

#36.measurement - 測量 - 國家教育研究院雙語詞彙

measurement. 以measurement 進行詞彙精確檢索結果. 出處/學術領域, 英文詞彙, 中文 ... 於 terms.naer.edu.tw -

#37.全國農業類學生技藝競賽苗農登場

苗栗農工遵守各項防疫工作辦理全國高級中等學校農業類學生技藝競賽,考場人員仍須全面配套口罩、測量體溫、採實名制入場等高規格防疫,並且不開放民眾 ... 於 www.epochtimes.com -

#38.测量英文翻译_趣词词典

趣词词典为大家提供测量用英语怎么说、测量英文怎么说、测量的英文翻译等中文词语翻译查询服务。 於 www.quword.com -

#39.111年主題式測量學(含概要)高分題庫 [國民營事業] - Google 圖書結果

甄試類別共同科目統計財產管理財務投資及管理國文(論文)、英文專業科目1 專業科目2 專業科目3 資料處理抽樣方法與迴歸分析統計實務不動產投資分析、土地開發土地相關 ... 於 books.google.com.tw -

#40.商用英文課本, 教科書在旋轉拍賣

在新竹市(Hsinchu City),Taiwan 購買商用英文課本. ... 燈光及顯示器不同商品請以實品為主所有尺碼均為手工測量根據測量方式不同誤差1-4公分屬於正常 ... 於 tw.carousell.com -

#41.劍橋英語分數量表

容易比較成績– 我們的考試明顯配合CEFR、IELTS雅思測驗(英文版),彼此之間有清楚的一致性。根據分數量表報告的成績也更能深入看出應試者從一項測驗晉級到下一項測驗 ... 於 www.cambridgeenglish.org -

#42.測量的英文翻譯 - 海词词典

我們測量了這輛汽車的汽油消耗量。 We have measured the car's fuel consumption. 聲波是根據其振幅來測量的。 Sound waves are measured by their amplitude. 於 dict.cn -

#43.測量的英文單字- 英漢詞典 - 漢語網

【測量】的英文單字、英文翻譯及用法:survey測量土地;meter計量器; 計量儀;meterage測量; 計量;measure測量,測度; 措施; 程度; 尺寸;gauge測量的標準或范圍 ... 於 www.chinesewords.org -

#44.測量實習專業英文示例

called geodetic surveying. 考慮到地球的真實形狀的測量類型,稱之為大地測量。 Page 6 ... 於 vtedu.mt.ntnu.edu.tw -

#45.中華民國內政部地政司全球資訊網-雙語詞彙

中文, 英文. 一併徵收, Joint expropriation. 一般因素, General factors ... 三角測量, Triangulation ... 土地重劃, Land readjustment. 土地測量, Land survey ... 於 www.land.moi.gov.tw -

#46.【台灣英文新聞】蛻變的臺灣城市農林航空測量所用照片說故事

本內容由台灣英文新聞提供 編輯:林靜怡 農林航空測量所所長管立豪說,社會大眾對「城市」最暸解,我們才用城市當作這本書的主題,未來會通過五個主軸 ... 於 tw.appledaily.com -

#47.數值法地籍圖重測作業手冊(107年修正本) - 第 4-9 頁 - Google 圖書結果

第1碼以英文字母"G"表示。 2.第2碼英文字母則以鄉鎮市區為單位,依下列原則編列: (1)該鄉鎮市區未曾辦理加密(含四等及精密導線)控制測量者:第2碼以"A"編列; ... 於 books.google.com.tw -

#48.測量學原理(英文) - 博客來

書名:測量學原理(英文),語言:簡體中文,ISBN:9787030248763,頁數:316,出版社:科學出版社,作者:閆浩文,出版日期:2009/07/01. 於 www.books.com.tw -

#49.電力測量的英文翻譯_例句- 用法 - 英漢科技詞典

電力測量的英文怎麼說_電力測量的英文翻譯_例句_用法 ... and assessing power generated by a renewable power system. 測量和評估可再生電力系統產生的電力 ... 於 techdict.net -

#50.麥當勞台灣官網首頁|麥當勞McDonald's

麥當勞餐廳相關公告. 即日起, 進入麥當勞餐廳前請配戴口罩、測量額溫與實聯制登記。 了解更多. 【辣味麥脆鷄】重擊味蕾的極致美味. 黃金美味3要點:秘製辛香料,香辣 ... 於 www.mcdonalds.com -

#51.IC Measure - 測量屏幕上的長度、角度、圓形和多邊形並擷取影像

使用者介面. IC Measure 提供簡易方便且直觀的使用者介面。 邏輯性的功能分類,使程式易於使用。 多重語言. IC Measure 支援多國語言,包含英文、德文、俄文、日文及中文。 於 www.theimagingsource.tw -

#52.測量及空間資訊學系- 工學院- 教學單位- 國立成功大學 ...

測量 及空間資訊學系. 回首頁. 最新資訊. 榮譽榜 · 課程公告 · 演講公告 · 行政事務 · 學生事務 · 獎助學金 · 產業徵才 · 系所法規. 單位資料. 系所影片. 於 www.geomatics.ncku.edu.tw -

#53.全尺寸3件用英語怎麼說,全尺寸測量英文怎麼寫 - 好問答網

全尺寸測量英文怎麼寫. 3樓:嘟嘟. full-scale measurement. 五金手機支架的全尺寸英文用什麼代表. 4樓:阿德. phone support frame. 供你參考. 於 www.betermondo.com -

#54.什麼是標準測量單位? - Also see

它用英寸,英尺和磅表示,在美國表示為厘米,米和千克。 美國的體積以盎司,杯子,品脫,夸脫和加侖計量,毫米量級和公制系統中的升量。 於 zhtw.eferrit.com -

#55.本科生課程- 申請入讀- 香港大學

... 何耀棣體驗學習中心 · 境外學習規劃及拓展處 · 教與學評估及測量組 · 科創習新 ... 新聞稿 · 與傳媒分享你的故事 · 提供專業意見 · 每日新聞撮要(只提供英文版本) ... 於 www.hku.hk -

#56.歷屆考古題及國考線上測驗 - 公職王

... 都市計畫技術, 勞工行政, 中等甄試, 博物館管理(選試英文), 場站調車, 智慧財產行政, 植物病蟲害防治, 測量製圖, 程式設計, 結構工程, 華語導遊領隊, 郵政法務 ... 於 www.public.com.tw -

#57.你知道Gauge 和Estimate 的差別是什麼嗎?

WORD UP 英文學習資源站. ... 用於測量上,只儀器方面的測量、計算。 ... 統合三大字典,Gauge 可用於儀器上的測量,以及人的感受。 於 blog.wordup.com.tw -

#58.華碩VivoWatch 5智慧手錶評測心得:24小時監控心血管脈波指數

而且VivoWatch 5能夠24小時背景量測脈波指數,每次背景測量的間距從5分鐘到120分鐘都能自行 ... 不過運動時的顯示介面仍是英文,需要後續更新改善。 於 www.cool3c.com -

#59.政府內部的吶喊──香港公務員工運口述史 - 第 93 頁 - Google 圖書結果

工業行動成功完成,測量員工會測試到會員是齊心一致的,證明訴求夠強能引起會員共鳴,必定會支持工會的 ... 測量員的工作性質不是助理,英文相應翻譯為Surveying Officer。 於 books.google.com.tw -

#60.測量英文-新人首單立減十元-2021年11月|淘寶海外

去哪儿购买測量英文?当然来淘宝海外,淘宝当前有3965件測量英文相关的商品在售,其中按品牌划分,有vchon2件、得力227件、深達威39件、MiLESEEY/邁測5件、TaJIma/ ... 於 world.taobao.com -

#61.2021 Meet Taipei 創新創業嘉年華—Startups for Tomorrow

蔡英文、賴清德、柯文哲為Meet Taipei開幕站台! ... 因應疫情,進場請配戴口罩並配合工作人員測量體溫。 |新聞稿/投稿/商業合作[email protected]。 於 meettaipei.tw -

#63.一般地政用語

中文 英文 中文 遺產分割協議書 Contract concerning succession 地籍總歸戶冊(卡) 囑託登記 Registration of request 地籍圖 權利價值 The value of right of land for compensation 地籍測量 於 landeasy.hccg.gov.tw -

#64.用卡尺測量的英文怎麼說 - TerryL

測量 : measure; survey; gauge; meter; measurement; measuring; surveying; mensuration; metering; gauging;... 用卡尺測量例句. The morphological features were ... 於 terryl.in -

#65.有邊讀邊學生物英文 - 第 199 頁 - Google 圖書結果

〈例一〉: acetimeter 醋酸計字首 acet-為「醋,字尾-meter 是「測量儀器」合起來是「醋酸計」,用來測量溶液中醋酸含量多寡的儀器。(第二十二課) Sweet , sweetness ... 於 books.google.com.tw -

#66.三角測量- 维基百科,自由的百科全书

三角測量在三角學與幾何學上是一藉由測量目標點與固定基準線的已知端點的角度,測量目標距離的方法。而不是直接測量特定位置的距離(三邊量測法( ... 於 zh.wikipedia.org -

#67.测量学各章词汇及英文对照 - 百度文库

测量 学各章词汇及英文对照- 1/4 第一章测绘Surveying 测定survey 测设layout setting-out survey 普通测量学general survey ... 於 wenku.baidu.com -

#68.動詞-[ gauge ]英文詞性

gauge [動詞] 量;測;估計; [名詞] 標準尺寸(或規格);測量儀器 ... LINE it! ... 例句與用法:. What does the scale, dial, gauge, etc read? 刻度尺、 刻度盤、 量規等顯示的 ... 於 www.en995.com -

#69.一試定生死?南韓學測登場考生警車趕考、家長寺廟祈禱

... 完成韓國語、數學、英文、社會科學及第二外文,5項考科,競爭相當激烈。 ... 考場前需測量體溫並確認有無症狀,考試過程中也必須全程佩戴口罩。 於 tw.news.yahoo.com -

#70.如何形容東西的大小? 教你長寬高的相關英文 - Englishgram

長寬高深以及各種量測工具的英文說法. 形容物體的大小,. 尤其是添購家具、室內裝潢時,. 不外乎會提到長、寬、高或是體積等等的維度測量用詞,. 於 englishgram.com.tw -

#71.Airiti Library華藝線上圖書館

分析結果測量模型顯示良好的結構信度和足夠的收斂和區別效度,而結構模型也具有高解釋力。而研究發現,台灣用戶在疫情期間繼續使用餐飲外. 於 www.airitilibrary.com -

#72.韓學測定生死!全國動員怕打擾考生 - MSN

韓國學測(大學修業能力考試)今(18)日登場,今年全國約51萬名考生必須在1天之內完成國語、數學、英文、社會科學及第二外文等5項考科,在韓國社會 ... 於 www.msn.com -

#73.穿戴式裝置正夯你用的屬醫療器材嗎? | 健康

若是用於顯示、傳輸、保存個人健康測量值(例如身高、體重、血壓、心跳、血糖值),或是用於記錄飲食、熱量消耗、步數、動作週期、計算女性生理週期、 ... 於 www.nownews.com -

#74.娛樂大咖全找它!台灣最強3D掃描團隊「固態記憶」握元宇宙 ...

成立於2014年「固態記憶」是台灣第一家採用「攝影測量法Photogrammetry」超高解析度3D掃描團隊,以120台單眼相機架構360度環繞高速同步拍攝系統攝影 ... 於 www.rti.org.tw -

#75.Dyson台灣| 官方網站

於創造相同造型的情況下,透個測量頭髮強韌度以量度熱力傷害的程度。在戴森Corrale的彈性面板與戴森Corrale的平面面板上進行測試。 ... 根據GB/T 18801-2015甲醛累計淨化量 ... 於 www.dyson.tw -

#76.1秒搞定,不規則物品測量 - 自動辨識(條碼vs. RFID)學習庫

就連不規則形狀的物品也能精準測量(取物品長寬高的最大值). 以往傳統只能靠手動測量,不僅費時費力,還不夠準確. 尤其遇上軟包裹、異型包裹等不規則 ... 於 barcoderfid.pixnet.net -

#77.關節活動度- 肢體動作無力有障礙嘛!? 一起認識關節角度評估 ...

關節 動作 正常角度 正常終端感 示範 頸椎 屈曲 50度 緊繃 頸椎節角度測量 頸椎 伸直 50度 緊繃 頸椎節角度測量 頸椎 側彎 22度 緊繃 頸椎節角度測量 於 relive.tw -

#78.抄」筆記…英文居然都用take!一次學會take的10種用法 - 風傳媒

We're taking our parents to Japan this April.(我們今年四月要帶父母去日本。) 2. take 測量. The nurse took my blood pressure.(那位護士幫我量血壓。). 於 www.storm.mg -

#79.衛生福利部食品藥物管理署

2020-02-11 使用耳溫槍時加上耳套,會影響測量結果嗎? 2019-11-05 長期使用紅外線燈舒緩痠痛時,會曬黑嗎? 2019-10-01 聽說衛生棉條可以當護墊使用,保持乾爽,這是真 ... 於 www.fda.gov.tw -

#80.汉语-英语测量翻译

'测量'在免费汉语-英语词典的翻译,查看更多英语的翻译。 於 www.babla.cn -

#81.量度;測量英文,measure中文- 雙語詞彙 - 三度漢語網

中文詞彙 英文翻譯 出處/學術領域 量度;測量;測定;比例尺 measure 【電機工程】 量度,測量,測定,比例尺 measure 【電力工程】 量度;測量 measure 【材料科學名詞‑金屬材料】 於 www.3du.tw -

#82.台灣金融研訓院

推廣金融教育及研究,提升專業素質,以促成金融業務現代化。 於 www.tabf.org.tw -

#83.App Store 上的《測距儀》

「測距儀」能讓您快速測量真實物體的大小、人的身高,並且可自動提供矩形物體的尺寸。 ... 英文, 荷蘭文, 葡萄牙文, 西班牙文, 越南文, 阿拉伯文, 韓文, 馬來文. 於 apps.apple.com -

#84.高層官員任命(附圖)

余德祥於一九八五年十月加入政府,任職見習屋宇測量師。 ... 師,於二○一三年七月晉升為政府屋宇測量師,並於二○一七年九月晉升為屋宇署副署長。 於 www.info.gov.hk -

#85.立法會選舉|黎棟國吳宏偉出戰選委界林泳施文詩詠報名教育界

... 陳澤彬、瑪利灣學校校長林泳施、保良局林文燦英文小學校長文詩詠等。 ... 建築師註冊管理局主席陳澤彬今日報名參加立法會選舉,爭取建築、測量及 ... 於 www.wenweipo.com -

#86.出國者白打高端沈富雄罵陳時中「趙高」、高嘉瑜輕佻政客

沈富雄認為,「重打」前,應抽血測量抗體的濃度,以示負責,更防萬一,抗體濃度過 ... 昨喊「拒絕國民黨」今籲勿政黨對決王鴻薇酸:蔡英文精神錯亂? 於 www.ettoday.net