港大建築系出路的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦徐明松,黃瑋庭寫的 狂喜與節制:張肇康的建築藝術 和蕭熠的 名為世界的地方都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自木馬文化 和時報出版所出版 。

國立東華大學 自然資源與環境學系 李光中所指導 張朝勝的 島民情感鍵結──以望安鄉為例 (2020),提出港大建築系出路關鍵因素是什麼,來自於島民、望安鄉、地方感、情感鍵結、依戀、適所、避風、禁錮、情感序譜、軌跡。

而第二篇論文國立成功大學 建築學系 陳世明所指導 黃一中的 臺南市舊城歷史區域再生的參與式規劃與實踐-以社區及學校的參與操作經驗為例 (2020),提出因為有 歷史區域、文化資產再生、參與式規劃與實踐、在地參與、平台運作的重點而找出了 港大建築系出路的解答。

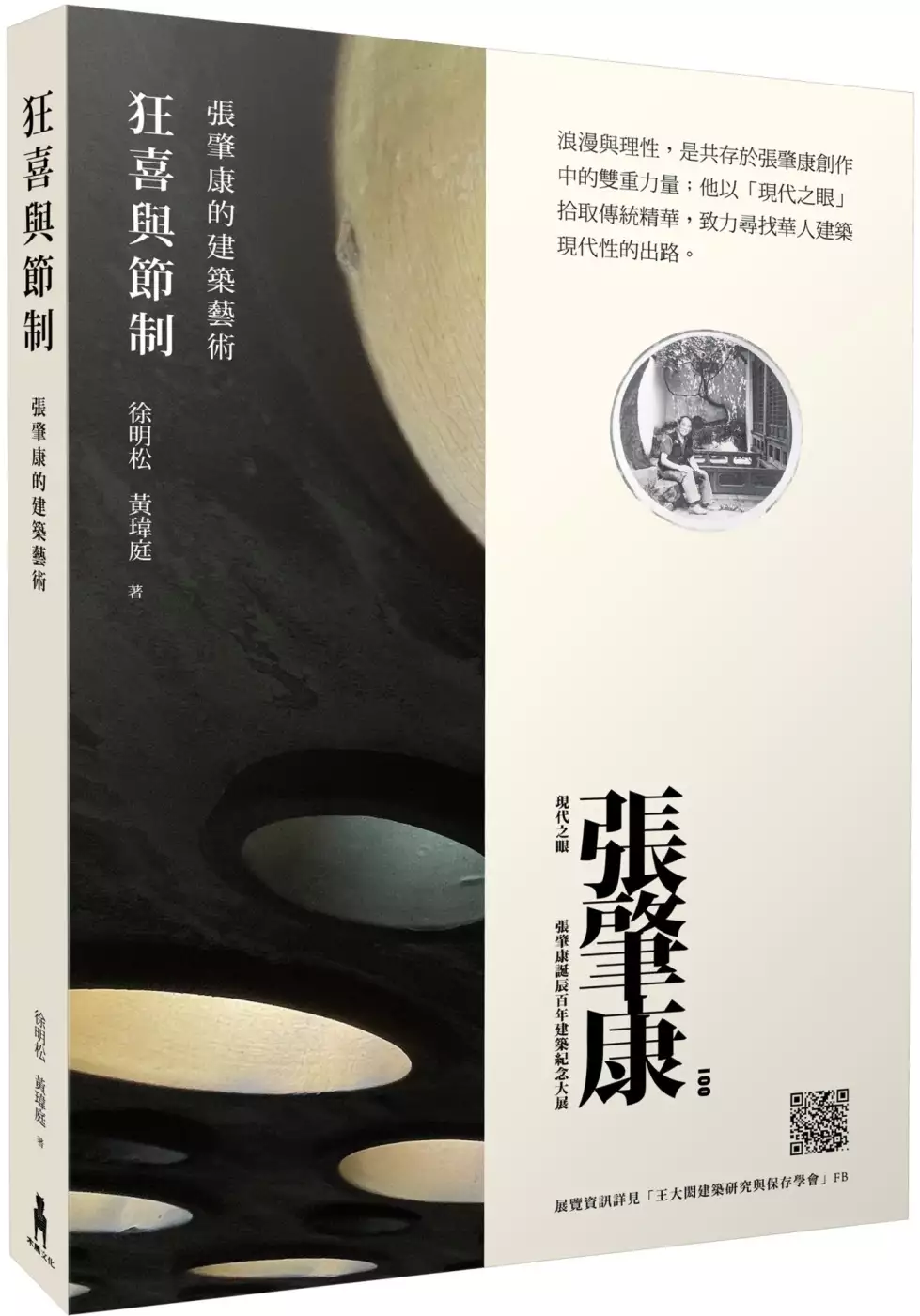

狂喜與節制:張肇康的建築藝術

為了解決港大建築系出路 的問題,作者徐明松,黃瑋庭 這樣論述:

浪漫與理性,是共存於張肇康創作中的雙重力量; 他以「現代之眼」拾取傳統精華, 致力尋找華人建築之現代性的出路。 張肇康是華人建築師中少見畢業自哈佛、師承葛羅培斯的直系弟子, 也是與貝聿銘、陳其寬共同實踐東海大學校園規劃的關鍵推手。 身為兼容包浩斯教誨與華人文化的浪漫主義者, 收放、陰陽的雙重力量,在張肇康畢生創作中皆相伴而生, 有時酒神似的浪漫狂放,有時又理性的自我節制。 張肇康接受包浩斯設計教育的洗禮, 先是在創作、實驗了一系列的「中國現代建築」, 試圖將所學的包浩斯現代性,努力嫁接到華人傳統建築, 而有了東海校園建築、臺大農業陳列館、香港

太平行大樓等佳作; 晚年則以「現代之眼」進行民居的測繪與記錄, 著成《中國:建築之道》一書,既傳達他對現代建築與傳統對話的看法, 也寄寓了他在艱困創作環境中持續找尋出口的浪漫奮戰。 建築學者徐明松歷經數年深入研究、蒐集、探訪,終將張肇康散落香港、美國、中國各地的建築作品梳理清晰,分為「東海時期1954-1959」、「後東海時期1959-1975」以及「沉潛時期」三輯,共二十多件精選作品,深入淺出地介紹張肇康其人其作的發展歷程、職業環境與作品特色。由此,可清楚看見一條脈絡的成形:張肇康試圖將他所學到的包浩斯現代性,努力嫁接到華人傳統的木構建築,創作、實驗一系列的「中國現代建築

」,而後更以「現代之眼」進行民居的測繪與記錄。讀者不只能認識個別作品,也可以更有系統性地理解作品在時代中所象徵的意義。 本書不僅是一本透過作品來述說的建築師傳記,也不單純是一部經典現代建築指南,徐明松亦想透過張肇康一代的建築師生命,探討建築師與社會相容的可能性與困厄處──為何頂著顯赫文憑與歷練、年方43歲的張肇康,就已完成此生最好的作品?之後僅能透過民居的研究,作為在這種充滿磨難的創作環境裡唯一的救贖與出口?一如王大閎晚年提筆寫起小說,陳其寬拿起顏料揮灑。作者拋出提問,勾畫巨匠身影,只希望能讓來者可以站在他們的肩膀上,看得更廣、更遠。 本書特色 1. 首部以作品為經、以年代

為緯,勾勒出張肇康的創作生命、思想與人生的建築傳記。 2. 深入扼要的東海大學建築賞析指南,收錄珍貴的創建初期舊照與各式建築設計圖紙。 3. 透過解說導讀、建築地圖、建築師作品年表,帶領讀者認識五、六○年代台灣現代建築的設計脈絡。

島民情感鍵結──以望安鄉為例

為了解決港大建築系出路 的問題,作者張朝勝 這樣論述:

本研究試圖從地方感角度探究島民和島嶼的互動關係,以澎湖縣望安鄉諸島包含八罩島、東嶼坪、西嶼坪、東吉嶼、西吉嶼作為研究區域,並於2012年至2017年採質性研究方法深入50餘位島民。研究結果可由三軸呈現,包含情感、空間、時間:情感方面,已然逸出昔日地方感研究,發現由正而負如依戀、適所、避風、生計、禁錮、疏離等宛如序譜般的情感類型;空間方面,即為鍵結模式,隨著駐留頻率而有留島、來回、離島的鍵結序譜;時間方面,統合情感和鍵結並納入島民生活史,進一步繪製成動態的情感鍵結軌跡。本研究所建構的島民 情感鍵結,除了展現出多元情感,並讓地方感研究延伸至島嶼空間,而加入時間概念更令地方感鮮活起來,由地方

感橋接自然保護區也適時補缺了純然空間概念的刻板冷硬。

名為世界的地方

為了解決港大建築系出路 的問題,作者蕭熠 這樣論述:

在名為世界的針尖上,擺上一個個尚未被命名的地方 新銳小說家 蕭熠 首部幻妙作品 你能想像不帶著身體、而是用虛擬的形式出門嗎?你能想像將自己的嬰兒托給高科級膠囊養育嗎?這些不只是出現在科幻小說裡,也可能在不久後的將來,成為我們的生活主要場景。 不管你讀蕭熠的小說想到的是村上春樹,還是黃麗群,都不能否認這位小說家獨特優雅的文氣和世界觀如此自成一格,通篇瀰漫著流動、冰冷也透明的迷人氣質。蕭熠有著多年旅居國外經驗以及建築系所的背景,小說的主題和風格和大多華文創作較為不同。這本小說集的六個故事,大致切分為超現實以及直面現實兩類題材,看似迥異卻又互為表裡,皆是對存

在意義的荒謬本質發出的嘆息。 開篇〈2042〉如篇名所示,是你我都可能經歷的近未來年代,但世界幾經大變動,人們的生活已經看似平靜地失控了,那感覺不只是科幻,而是述說了一個哀而不傷的故事。收錄進年度小說選的〈在船上〉用極度冷靜客觀、卻十分貼近角色內裡的語氣,描繪著一個看似過著幸福穩當人生的現代女子,如何面對自己其實已然完全透明失焦的生命體;〈命與名〉描述了一個奇特職業──命名師,如何讓被帶到眼前的有機或無機事物在他面前對他張開自己,從小狗、樂器到新生兒,皆能一一被指認喚出真正屬於它們的名字。當故事來到〈名為世界的地方〉,事情變得更加奇幻了,撫養嬰兒的膠囊,製造嬰兒的工廠,隨手變出

意念中龍蝦的博士……。 當我們隨著故事在不同的角落奔走追尋,感嘆著人生變幻之苦,永遠的至樂之不可得,聽聽柯恩的歌是怎麼唱的:「萬物皆有裂縫,那是光照進來的地方。我們找尋著徵兆,但徵兆到處皆是。」於是故事裡逝去的戀人對自認為無法得到幸福的主角說:「至樂可能是幻覺。你一直在找尋的也許才是裂縫的所在。」也許我們真的我們無須去分辨這一切是夢境還是現實,當你找到了裂縫,也就找到了光的所在。 名人推薦 阮慶岳、孫梓評、童偉格、黃麗群 舉重若輕推薦 無論是藉由近未來想像狀寫陰影覆蓋的當下,藉由憑空的科幻靈異反芻永不消失的存在主義困境,藉由主動與被動的

移動痕跡為新一代拍團體照……蕭熠同時把握表象與假象,一一撫摸情節與情結,以極好的耐心進行剝繭而後編織。優秀的小說(家)始終令人敬畏,因為他們總能在名為世界的針尖,確確實實擺上一個又一個,還未被命名的地方。──孫梓評 字裡行間不但有著光影迅速切換的飄忽游離感,又能全然迥異於影響華人近代小說深遠的「魔幻現實主義」路線,反而隱約呈現出接近卡夫卡處理荒謬現實時,所最是擅長蓄意製造的失重惚恍感,以及「自然主義」在面對無出路困局、依舊能輕盈客觀也優雅的呼吸節奏。──阮慶岳 就像再次去猜想薛西弗斯,對石頭的可能之愛,作者重新勾勒對存在狀況的惘惘格思:或許果真,使人生出長久生活

下去的意願與能力的,並非如何抽象而高遠的理想,而僅是生活自身的可測條理。──童偉格

臺南市舊城歷史區域再生的參與式規劃與實踐-以社區及學校的參與操作經驗為例

為了解決港大建築系出路 的問題,作者黃一中 這樣論述:

歷史區域再生是一個整體性的都市發展議題,面臨複雜且多樣的挑戰。隨著當代社會的大環境改變及都市空間變遷,場域內多數的歷史性元素及其周遭空間,因過去使用機能和定位已不再符合當下需求進而被忽視,部分甚至被視為影響都市發展之阻礙而移除。觀察近年來各類歷史區域再生計畫的堆動,多半為個單一業主導之硬體式保存,但似乎無法有效帶動在地生活者與周邊歷史場域產生新的連結,且一直圍繞在易處理的公有用地或古蹟周邊的導覽設施改善、反覆施作,其面臨:(1)歷史場域的當代意涵再生困難,與當代社會關係脫結;(2)單點式保存偏重文化觀光化的硬體需求,忽視場域周邊之生活關係,無法引發在地集體認同或共鳴;(3)大範圍的重建式更新

使得過去保有的街廓紋理抹滅及場所感消逝;(4)單一組織自力執行再生工作困難,缺乏協力機制等課題。 檢視歷史區域內部的生活環境,其涵括多樣不同層次的元素、細膩且豐富,尤其是大範圍的舊市區中心,除了已被指認的古蹟、歷史建築等元素外,更廣泛涉與日常生活層面息息相關的巷弄場域與都市紋理關係。國際文獻強調,文化資產的意義是隨著當下生活者的創造力與活動持續進行,又「空間」與「人」的關係再建構是其重要的關鍵。不同時間和空間有著不同的解讀意義,意味著透過在地參與的形式,是能於過程中賦予新的生活使用內涵和空間意涵。近年來,臺南市舊城區開始著手相關區域型整合計畫、都市更新規劃及街廓駐地,企圖用平台運作模式,

牽引在地團體互動,亦嘗試對應不同類型場域,媒合周邊在地組織互動,就歷史區域的再生操作實驗各種可能的解決對策。 本研究藉由參與區域型環境再生計畫、都市更新規劃及社區駐地工作等操作,透過不同區域層級之參與者對象和環境背景,一步步剖析臺南市舊城歷史區域軟硬體環境整備之要件。過程中,致力扮演觀察紀錄、專案規劃設計、駐地媒合協力之角色,找出能啟動歷史區域再生的關鍵,其歸納之重點包括:(1)搭接不同層級場域中能持續研議地區軟硬體發展的參與平台,牽引各類型在地組織能持續交流、對話自身相關的環境營造議題,形成能凝聚彼此共識的互信關係;(2)建置據點式駐地工作,連結在地公/私有網絡,牽引周邊居民集體關心自

身周邊環境,進一步媒合促成歷史區域內原本不易處理之環境整備,轉化成供給居民活動使用可能;(3)回歸在地互動主體的文化資產關係再生,從生活者集體參與的活動過程中醞釀看法,賦予區域內老街巷弄、古蹟本體及周邊場域新的空間內涵及機能,找出能連結在地常態使用,更積極、貼近居民日常之可及性。 以上述觀點,進一步作為牽動人與空間關係再生之活動支持性及空間支持性,同時在軟體與硬體的交替循環營造下,形成能因應在地公共發展需求、融入周邊文化脈絡共構的平台運作機制,展現由在地組織、社區、學校參與共作的實驗性態度。本研究觀察,透過參與式規劃與實踐之關連性作為,持續整合各種歷史性元素和在地生活者的關係重構,有潛力

讓各層級的歷史場域在保全既有文化脈絡的前提下呈現新的樣貌,並體現在地豐富的生活文化涵構及包容性,成為延續文化發展之能量。關鍵詞:歷史區域、文化資產再生、參與式規劃與實踐、在地參與、平台運作