烏石港交通火車的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦張哲銘寫的 蘭陽畫卷(含書盒) 可以從中找到所需的評價。

中原大學 建築研究所 黃承令所指導 陳貞玲的 宜蘭文化資源和土地認同之探討 (2014),提出烏石港交通火車關鍵因素是什麼,來自於關鍵字: 全球化、地域性、宜蘭、地方。

而第二篇論文國立東華大學 臺灣文化學系 潘繼道所指導 廖湯毅的 1796 年到2010 年頭城地區的區域發展 (2014),提出因為有 頭城地區、北宜高速公路、聚落、產業、交通的重點而找出了 烏石港交通火車的解答。

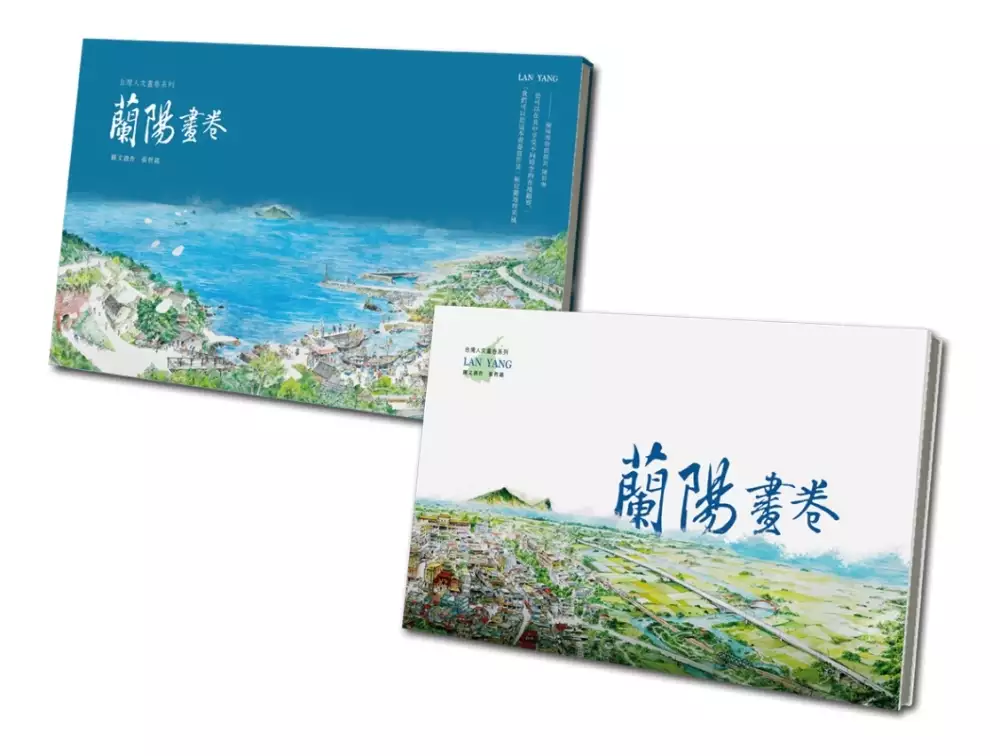

蘭陽畫卷(含書盒)

為了解決烏石港交通火車 的問題,作者張哲銘 這樣論述:

繼《菜市》、《夜市》之後,張哲銘長軸畫卷又一精采呈現! 以空間為經,以時間為緯, 一幅畫卷,遍歷蘭陽的人文風采與歷史嬗遞。 繼《菜市》、《夜市》畫出羅東夜市的生活之美後,台灣知名畫家張哲銘再次以蘭陽為藍本,創作出《蘭陽畫卷》。這部長達880cm的原作,以絹布、墨、壓克力及水彩等媒材繪製。畫中內容,是作家經歷無數次在蘭陽平原上采風、踏查,之後與文史資料相互參照,最後將蘭陽的地景結合歷史融合在畫面當中。 本畫作從鐵路宜蘭線的舊草嶺隧道開始,終於南澳山林之間。以地理為經,以歷史縱深為緯,以畫面以不同色調區塊表現不同的歷史發展,挑選具代表性的地景來加以表現。以烏石港為例,前景為頭城搶孤

是清朝時期即有的活動,中景為頭城老街是日治時期興起的商業街,後景為蘭陽博物館則是近代宜蘭最具代表性的建築。每一個畫面都可以獨立說一段故事,都是一段精彩的地方史。 畫卷整體以長軸拉頁表現,全書展開後長達512公分,背面則是畫家的紙上導覽,由他來向讀者介紹心中重要的蘭陽地景,以及他在畫中埋藏的趣味創意。跟著畫家一起走一趟蘭陽的古今穿越之旅吧!不僅看見蘭陽之美,也重新喚起我們對於腳下這片土地的關懷! 本書特色: 1、特殊裝訂法,可將整幅打開仔細閱讀,也可以一段一段欣賞不同地區的人文采風。 2、獨創以色調區分時代,呈現一個空間裡不同時期的歷史地景。 3、背面以紙上導覽的方式,詳細

解說重要地景的發展與歷史。 4、圖像中藏有畫家精心放置的彩蛋,享受讀圖的樂趣。 傾心推薦: 方素珍(兒童文學作家) 吳靜吉(國立政治大學創造力講座/名譽教授) 陳碧琳(蘭陽博物館館長) 黃春明(文學大師) 謝哲青(作家、節目主持人)

宜蘭文化資源和土地認同之探討

為了解決烏石港交通火車 的問題,作者陳貞玲 這樣論述:

過去40多年來台灣在政府及全國人民努力下,經濟發展快速蓬勃,在經濟起飛的年代所有縣市開始進行產業轉形。蘭陽平原雖然也在發展範圍之內,但和台北間隔著雪山山脈,因此與其他縣市關係及互動並不密切,且受天然地形影響,使得宜蘭發展較為緩慢。近年來政府積極改善台北和宜蘭之間的鐵路、道路等交通運輸系統,但始終無法快速有效的解決交通問題,致使宜蘭在經濟發展上受到限制。 政府自民國71年開始,研擬開闢一條,可由台北市快速連接宜蘭、花蓮之道路,77年4月完成可行性評估後, 80年7月雪山隧道開始施工。 歷經15年,直到民國95年6月,雪山隧道正式啟用通車,原本從台北到宜蘭,需花上90至120分鐘,因著

隧道開通,從台北到宜蘭交通順暢時,僅需要45分鐘,大幅縮短了台北宜蘭兩地的交通時間。建設、人潮、觀光隨著隧道開通,湧入原本樸實的鄉村。促使宜蘭在短短的幾年內建設業,投資客、新移民、時髦客與縉紳者相繼進入,造成宜蘭人文景觀急劇的改變。 本研究將以宜蘭歷史發展變遷過程,及雪山隧道開通後的蘭陽平原,空間、地景、人文變化,探討宜蘭在歷史脈絡下如何發展。並分析在地產業興衰和轉形發展過程,以及其他文化產業變化之成因。本論文經由宜蘭整體歷史變遷過程的研究,探討以下兩個問題,茲分如下:1、本研究試圖探討宜蘭地域性文化,在全球化脈絡下如何發展,以及全球化帶給 宜蘭之衝擊,宜蘭如何在全球化及地域性雙併的發展

下取得平衡。2、深入了解宜蘭在地人文、建設、發展要素,並釐清宜蘭歷史發展之過程,在 地產業經過時代的變遷發展動向,以及未來發展可能。

1796 年到2010 年頭城地區的區域發展

為了解決烏石港交通火車 的問題,作者廖湯毅 這樣論述:

本文以頭城地區作為主要研究場域將地理環境、聚落、交通、產業視為影響頭城地區發展之主要因素,研究方法上採取地方的歷史文獻解讀、老照片蒐集、地方耆老與居民的深度訪談和生活記憶的記錄等來進行書寫,從清領、日治、戰後三個時期的整理、敘述、討論,探討頭城地區發展的脈絡緣由。旨在瞭解頭城的自然環境,探討各階段頭城地區聚落的形成和發展歷史、分析頭城地區的血緣關係與地緣組織、探究不同時期的交通變遷與產業發展,並對頭城的拓墾與聚落發展做一整合性的研究。頭城地區是宜蘭的「門戶」,舊稱「頭圍」,是宜蘭漢人最早的開發源頭,更是宜蘭地區最早的商業重鎮。清領時期是頭城地區發展的鼎盛時期,當時的頭城是一座因應水、陸交通匯

聚而生的港埠聚落,也是當時噶瑪蘭地區人口及商業之最。日治時期由於港口機能漸失,頭城地區的發展出現停滯現象,然而伴隨鐵路交通建設與地方行政制度的推行,再次開啟了頭城地區發展之新契機,而聚落的核心地區也逐漸由頭圍街轉移到開蘭路,再轉移到火車站及鐵路沿線。戰後,國民政府一連串土地改革政策,受到大環境產業結構的變化,促使頭城產業面臨改變,從一級產業轉向二、三級產業發展。隨著北部濱海公路、北宜高速公路的完成,拉近了臺北與宜蘭的距離,造就宜蘭地區觀光產業的蓬勃發展。至於頭城未來的發展方向與契機,值得持續觀察。本研究先從地理環境切入,分析地理環境對頭城地區的影響,接著從1796年到2010年來看頭城聚落的發

展歷程,透過文獻記載與歷史事件來瞭解頭城各時期的變化,再者從交通與產業的變遷來探討市街的擴展與衰退,進一步歸納影響頭城發展的原因。依據上述,本研究之結論如下:1.頭城位居蘭陽平原東北方,是頭城以南各地到基隆、臺北的必經之路,沿海的地形、河道的變遷、獨特的氣候,造就了頭城成為貨物往來交易路線的中繼站。2.頭城在地方的變遷動力改變了土地、市街和產業,造成老街的經濟衰敗、商圈轉移,雖帶來交通便利,卻留不住消費。