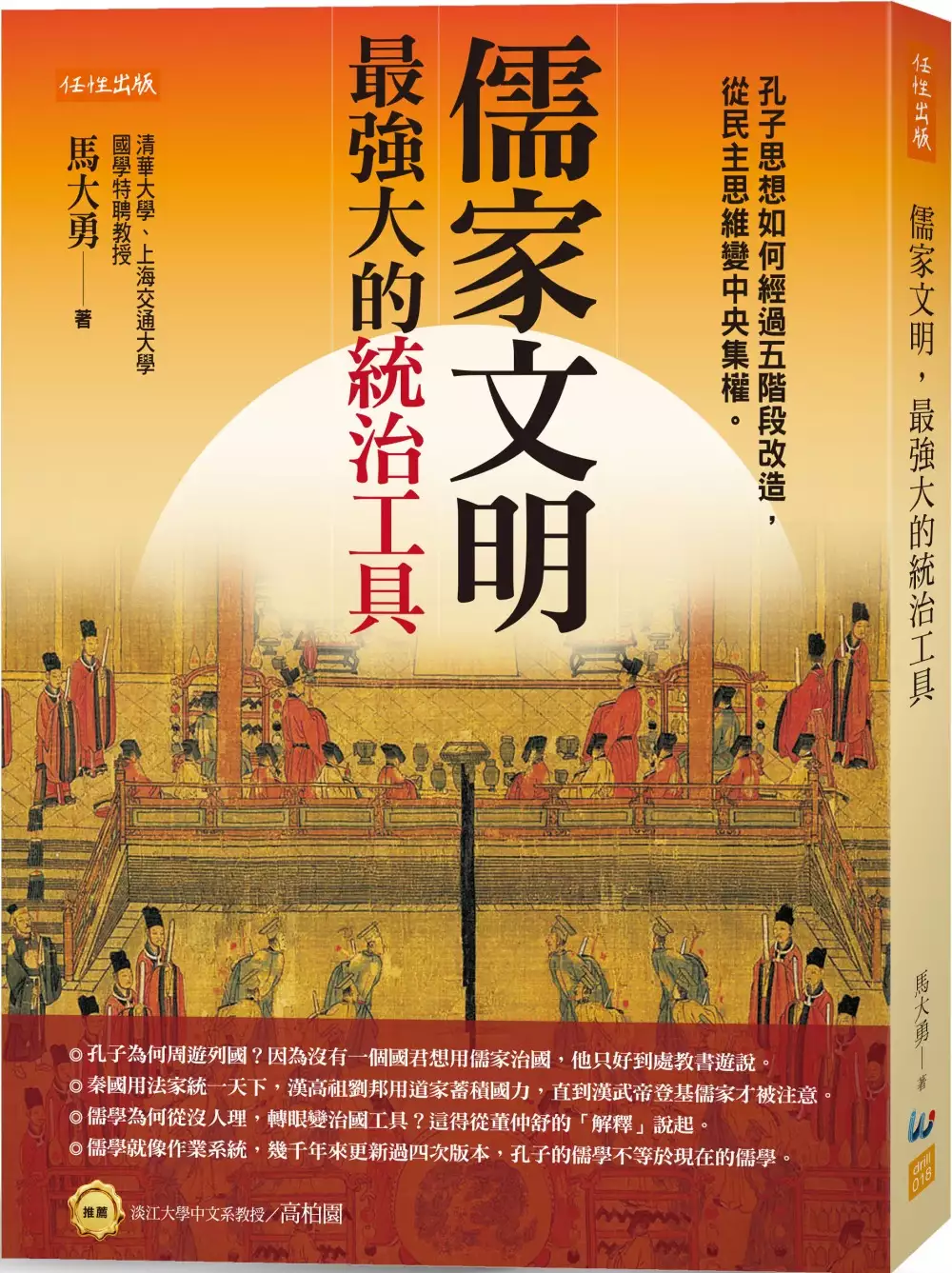

王 陽明心學的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦馬大勇寫的 儒家文明,最強大的統治工具:孔子思想如何經過五階段改造,從民主思維變中央集權。 和張藝曦的 歧路彷徨:明代小讀書人的選擇與困境都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自任性出版 和國立陽明交通大學出版社所出版 。

國立清華大學 教育心理與諮商學系 吳怡珍所指導 鄭琬蓉的 蛻變與重生:一位準諮商心理師走過焦慮烈焰的故事 (2021),提出王 陽明心學關鍵因素是什麼,來自於死亡焦慮、生存焦慮、成就焦慮、社會文化脈絡、存在主義治療、敘事治療。

而第二篇論文國立臺南大學 國語文學系中國文學碩士在職專班 林登順所指導 蔡宣霈的 湛若水《春秋正傳》經學研究 (2021),提出因為有 湛若水、春秋正傳、明代經學的重點而找出了 王 陽明心學的解答。

儒家文明,最強大的統治工具:孔子思想如何經過五階段改造,從民主思維變中央集權。

為了解決王 陽明心學 的問題,作者馬大勇 這樣論述:

◎孔子為何周遊列國?因為沒有一個國君想用儒家治國,他只好到處教書遊說。 ◎秦國用法家統一天下,漢高祖劉邦用道家蓄積國力,直到漢武帝登基,儒家才被注意。 ◎儒學為何從沒人理,轉眼變治國工具?這得從董仲舒的「解釋」說起。 ◎儒學就像作業系統,幾千年來更新過四次版本,孔子的儒學不等於現在的儒學。 作者馬大勇,清華大學、上海交通大學國學特聘教授。 曾被推舉為最受歡迎的中文教授。 在本書中,他將儒家文明分為五個時期: 孔子奠基期、孟子成熟期、兩漢經學期、宋代理學期和明代心學期。 解析儒家思維是如何像電腦作業系統一樣,歷經四次的版本更新,

從原本的中庸之道、民為貴、君為輕的民主思想, 一步步變成君權神授,天人感應, 成為各朝代帝王穩固皇權的最佳推手。 就此儒學變成帝王學,開啟了千年以來人民為皇權奴隸的中央集權體制。 ◎孔子的儒學,是教你如何當君子 《論語》中,仁字出現了104次,禮字出現74次, 孔子的重要理念「中庸之道」,更成為宋元以後科舉考試的必讀書。 這個具有人道主義的思維,為何不被當時的統治者如春秋諸侯或秦國採納? 因為亂世中,做君子的好處太少,當小人能得到的利益比較多。 ◎孟子是民主思想的啟蒙者,但被後代皇帝刪掉了 孟子思想的最大亮點就是「民為貴,社稷次之,君為

輕」, 這套民主思維後來為何會消失? 因為明太祖朱元璋看到「君為輕」三個字,就把《孟子》一書狠狠摔地上, 刪節版《孟子》就此誕生,往後一百年,學生學到的孔孟儒學知識都是不完整的。 ◎因為董仲舒的「特殊解釋」,從此百家遭罷黜,皇帝獨尊儒術 秦國用法家思想滅六國一統天下,漢高祖劉邦用道家治國,修生養息, 兩大皇權都對儒家思維沒興趣,直到漢武帝劉徹時期, 董仲舒為了拍皇帝馬屁,重新解釋,儒術從此轉化帝王術。 他口中的儒教,跟孔孟闡述的儒學,哪裡不一樣?差在造神。 ◎宋元明清重新詮釋儒學,想當官者必讀四書 宋、元之後,孔子的《中庸》又重新被提起,

因為它教你用大學之道維持國家秩序。 儒學家朱熹更讓《四書集注》成為為官者的必讀聖書。 至於為什麼是宋朝與明朝,跳過了大唐盛世? 因為東漢黨錮之禍殺害許多知識分子,儒家文化走向低谷; 南北朝興盛佛教;至於唐朝則儒、釋、道並重。 直到韓愈寫的《原道》為儒家文明打下基礎,在宋代發揚光大。 打天下靠武力,龍椅要坐穩就靠統治, 儒家思想如何經過五階段改造,從民主思維變中央集權, 而且延續千年「至今」不墜。 本書特色 儒學為何從沒人理,轉眼變治國工具?這得從董仲舒的「解釋」說起。 孔子的儒學,如何經過五階段改造,從民主思維變中央集權。 名人推薦

淡江大學中文系教授/高柏園

王 陽明心學進入發燒排行的影片

達飛凍漲是利多?傻瓜,貨櫃三雄重點是籌碼太亂!中鋼一人獨扮鋼鐵人!化工小族群鴨子划水爆大量!矽智財靠力旺帶頭衝,漲完了嗎?2021/09/14【老王不只三分鐘】

06:21 道瓊昨天反彈站回前低,不過美股四大指數除了費半之外,好像都很弱勢耶?

13:21 港股還是一樣在這裡震盪,還要再講嗎?

18:11 為什麼台股最近成交量都上不來,是沒人要玩台股了嗎?

27:07 昨天很強的鋼鐵族群,今天又都軟趴趴,鋼鐵股不是都要硬邦邦嗎?

37:55 好像有一個類股鴨子划水逆勢強,化工化學是在漲什麼?

47:26 IC設計好像只有矽智財比較強,高速傳輸USB4.0概念也弱了,IC設計是強弱分歧嗎?

57:03 周末傳出達飛與赫伯羅德兩家歐洲航商宣布凍漲即期運價,這對貨櫃航運是利多還是利空啊?

本集談及個股有以下:2002中鋼、2014中鴻、2027大成鋼、2023燁輝、2010春源、1727中華化、4711永純、4702中美實、1711永光、4722國精化、1717長興、4714永捷、8227巨有科技、3529力旺、3661世芯-KY、3443創意、3035智原、6643M31、2603長榮、2609陽明、2615萬海

#浦惠投顧 #老王不只三分鐘 #老王給你問 #老王愛說笑 #分析師老王 #台股

歡迎按讚臉書粉專,一天一篇免費財經解析:https://www.facebook.com/pg/winnstock

加入會員方案請至浦惠投顧官網:https://www.inclusion.com.tw/

-----------------------------------------------------------

※王倚隆(老王)為浦惠證券投顧分析師,本影片僅為心得分享且不收費,本資料僅提供參考,投資時應審慎評估!不對非特定人推薦買賣任何指數或股票買賣點位,投資請務必獨立思考操作,任何損失概與本頻道、本公司、本人無責。※

蛻變與重生:一位準諮商心理師走過焦慮烈焰的故事

為了解決王 陽明心學 的問題,作者鄭琬蓉 這樣論述:

本研究緣於我多年未決的焦慮議題,在兼職實習帶領團體時,惡化成難以承受的恐懼,併發乾嘔的身心症狀敲響了存在的警鐘。我下定決心要改變自己,從職場脫身去全職實習。透過書寫實習與督導反思心得,我展開了一場凝視心魔與焦慮自我的對話歷程。因自我敘說研究法具有探究深層經驗的特殊性,且說故事是對生命歷程的回顧,重新排列過去的經驗,並對生活事件和經驗進行反思。在說故事的同時,說故事的人就進入意義範疇。為探究我生命早期焦慮生成之情境脈絡、對我的意義以及深度療癒之可能,我採用自我敘說研究法來描繪我生命早期的情緒經驗以及焦慮烈焰灼身的生命歷程。在這論文中,我回首年少的生命經驗,寫下了關於我的「死亡焦慮」、「生存焦慮

」以及「成就焦慮」以及「言說焦慮」的故事。那些年幼時印象深刻的情緒經驗原本看似與後來發展而出的「言說焦慮」毫無相關的,未料卻是死亡/存在焦慮的再現,成了我所有焦慮的根源。我年幼時,因無以應對「死亡」跟「人生而孤獨、無意義」的存在焦慮,將選擇的自由交託給了父母,以父母的意見與社會集體的價值觀作為對這個虛無世界的應對,卻在歷經家族負債的無底洞的宿命,感到父母辛勞,無以託付後,生成了「生存焦慮」。為了獨立存活下去,在華人文化重視「成就」、「面子」以及跟「好還要更好」的價值觀與德性觀的影響下,我將「生存焦慮」轉化成對自我無止盡追求的「成就焦慮」,未料卻影響了我職業生涯的選擇以及我的身心健康,最終造成了

我對自我價值與生命意義信念的崩塌。梳理過往,我認為我焦慮經驗之生成與轉變是由內外兩股力量以及時間歷程三度空間交織共構而成:內在力量是我內心對死亡跟孤獨的恐懼;外在力量是社會文化價值觀的作用力。於是,我以「存在主義治療理論與文獻」為「經」,以「本土心理研究理論與文獻」為「緯」,以及採用「敘事治療歷程的三重山」為「時間歷程」架構,與我焦慮的生命經驗進行對話與參照,建構而成一幅焦慮生成與轉變的生命圖像,讓我找到擁抱焦慮經驗與超越自身的鉅觀視野。在專業與生活實踐上,我學會了自我照顧,也有了自信,不再畏懼上台說話,因而開展新的專業生涯,重回職場,成為維護性別人權的性別平等事件調查委員,也展望未來的自己能

在取得心理師證照後,能為弱勢族群服務。

歧路彷徨:明代小讀書人的選擇與困境

為了解決王 陽明心學 的問題,作者張藝曦 這樣論述:

從十六至十七世紀明中晚期思想史取徑, 以及陽明心學的發展及變動出發,捲動文學復古運動與明末制藝風潮 本書共分九個篇章,時段及地域以明中晚期的江西為主。明中晚期是各種思潮及學風多元競逐、眾聲喧嘩的時代,無論是心學運動、文學復古運動、三教合一、制藝八股文風潮,對後世的思想及文化都有深遠的影響。過去的研究會把焦點放在大名字、大人物,看他們如何引領主導某個運動或風潮。 張藝曦則把眼光轉移到小讀書人身上,這些小讀書人往往同時受到數個風潮所影響,在各種學術思潮間擺盪徘徊與彷徨,甚至陷入抉擇的困境,又或者試圖為不同風潮找到同時並行的可能。這些小讀書人或許不是歷史舞臺的主角,但這些人其實更

貼近當時大多數人的處境,讓我們可藉此具體了解明代中晚期一般士人的生活與世界觀。 本書特色 1. 以江西為主場景,爬梳陽明心學到制藝風潮變動的脈絡,將思想的流傳演變落實到地方社會上加以討論,令思想的流變與社會意義更為清楚具體。 2. 提出明代「小讀書人」概念,具體探討明中晚期一般人的世界觀,並擴大學術思想史的研究視角。 3. 深入挖掘時代大論述、大趨勢夾縫中的個人及細節,令思想史研究觸及更底層與更現實的主體。

湛若水《春秋正傳》經學研究

為了解決王 陽明心學 的問題,作者蔡宣霈 這樣論述:

明代經學在中國經學史的研究中,是學者們研究較為薄弱的一個領域,筆者期許自己能針對明代經學進行研究、察考。 本文先從明代經學發展軌跡及歷史地位、影響明代經學發展的主要原因著手,論述明代經學概況,予以明代經學較公允、客觀的評價。而後選擇湛若水並擇定其《春秋正傳》為研究範圍,除了對湛若水生平事蹟、師友、門人進行探述外,更針對《春秋正傳》進行研究,探究其經學思想。 湛若水認為《春秋》為魯史之文,是聖人之刑書,並對孔子作《春秋》以及如何筆削《春秋》加以說明。其作《春秋正傳》之目的在於「正諸傳之謬而歸之正」,反駁後人言《春秋》字字筆削,認為義例非聖人所立,由此反對「一字褒貶」之說法。

主張《春秋》與《左傳》要互相參看,方能得孔子於《春秋》中所寄託之義。於《春秋正傳》體例上,先就經文提出其義,或先解釋字詞;其次多引《左傳》以述其事,也間有徵引《公羊傳》、《榖梁傳》等之事;接著提出自己的意見加以反駁或贊同其他注疏者之見;最後再次詳述經文之義,或評論自己對其他注疏者的看法。 《春秋正傳》缺失有三:一在於以己意剪裁各傳說法,二在於提出「求之以心」之解釋太過於主觀,三為撼動《春秋》的地位與價值。 湛若水以較客觀的立場解讀文獻、詮釋《春秋》,就經學史的角度來看,對明代中葉以後的漢學復興甚而是清初學術的形成都有其開拓性意義。